2

Ciencia para humanos

En un importante congreso internacional de física cuántica en 1999, se preguntó a noventa de los físicos más destacados del mundo qué interpretación de la teoría cuántica respaldaban. No hubo acuerdo entre ellos: cuatro votaron a favor de lo que se conoce como la interpretación de Copenhague y treinta respaldaron la teoría de los «Muchos Mundos», en tanto que cincuenta escogieron la opción «ninguna de las anteriores o indeciso».32 Esta discrepancia no es infrecuente en mecánica cuántica, incluso en lo que atañe a los fundamentos del campo: en otra encuesta a treinta y tres participantes en una conferencia, la opinión estaba dividida en partes más o menos iguales respecto de la pregunta de si «los objetos físicos tienen sus propiedades bien definidas previamente a, y con independencia de la medición».33

La existencia de estas profundas discrepancias choca con la imagen de un método científico que se limita a seguir las evidencias y en el que no caben las diferencias de opinión. Quizás nos tranquilice pensar que la física cuántica es inusual y que en la ciencia de vanguardia sí que coexisten y compiten teorías diferentes. Así pues, no resulta descabellado confiar en que, con el tiempo, conforme las pruebas se vuelvan más claras, todos los físicos convergerán en la misma teoría.

Cierto es que el estado actual de la física no contradice la idea de que la ciencia converge a la larga en la verdad. No obstante, si observamos cómo se produce el proceso de convergencia en las disputas científicas, podemos apreciar algo muy importante no solo sobre el funcionamiento de la ciencia, sino también sobre el funcionamiento de todo buen razonamiento. Lo que vemos es que la razón científica no está ni puede estar jamás exenta de juicios personales desordenados, imprecisos y difícilmente justificables.

Esto no equivale a afirmar que la ciencia ofrezca simplemente «relatos», ninguno de los cuales goza de mayor legitimidad que sus competidores. Si existe una discrepancia entre las interpretaciones científica y escritural de los orígenes del universo, por ejemplo, entonces debería prevalecer la científica. Mi intención principal no es menospreciar la ciencia ni restar importancia a sus hallazgos, sino promover una comprensión realista de su funcionamiento.

Esto tiene su importancia, porque la ciencia suele exhibirse como cumbre y paradigma de la razón humana: si queremos saber cómo pensar, deberíamos tratar de emular el pensamiento de los científicos. Esta visión simplista resulta engañosa en parte porque no todos los problemas son científicos y, por consiguiente, el intento de resolverlos con los métodos de la ciencia es tan inútil como tratar de usar un taladro dental para buscar petróleo. (Volveremos sobre este asunto en el capítulo 8.)

El otro gran problema de elogiar especialmente a la razón científica es que con frecuencia se asume que existe una forma particularmente científica de razonar que prescinde de todos los elementos desordenados e insatisfactorios del juicio personal, que contaminan la mayor parte de nuestros razonamientos restantes. Creo que la mayoría de los científicos saben que esto no es cierto. Sin embargo, existe una renuencia a admitirlo demasiado abiertamente, por temor a alentar a los perniciosos idiotas que desean negar que las tesis científicas posean un derecho especial sobre todas las demás. Mi objetivo es mostrar que la aceptación del papel del juicio en la ciencia no la socava en absoluto, pero nos exige reconsiderar el funcionamiento de la razón.

Encajar con los hechos

La versión de sentido común de la ciencia mantiene que las teorías están determinadas por las evidencias. Si existen dos tesis contrapuestas, triunfará aquella que mejor encaje con los hechos. Sin embargo, existen ejemplos históricos concretos que sugieren que esto es, cuando menos, una simplificación.

Pensemos, por ejemplo, en el modelo copernicano de la órbita de los planetas alrededor del Sol. Hoy en día lo consideramos claramente superior al sistema geocéntrico de Ptolomeo, pero, hasta que Kepler descubrió las órbitas elípticas de los planetas, no era más preciso. En otras palabras, los hechos observados encajaban igual de bien con las teorías ptolemaica y copernicana. Eso no significa, sin embargo, que hasta Kepler no había nada que elegir entre ambas teorías enfrentadas. Significa simplemente que la superioridad de la teoría de Copérnico no obedecía a su mejor encaje con los datos observados. Era preferible por otros motivos, principalmente por la simplicidad y la economía de sus explicaciones (que retomaremos en breve). Los datos no eran en sí mismos el factor decisivo. Ambas teorías estaban infradeterminadas por los datos, lo cual significa que estos no eran suficientes para establecer la verdad de ninguna de ellas.

Un ejemplo más reciente podría ser la competencia entre las teorías de Schrödinger y Heisenberg en física cuántica. Como dice el escritor científico Manjit Kumar, estas teorías «parecían muy diferentes en forma y en contenido, la una empleaba ecuaciones ondulatorias y la otra el álgebra de matrices, una describía ondas y la otra partículas». Y, sin embargo, no solo eran igualmente compatibles con los datos, sino que eran «matemáticamente equivalentes».34 En otras palabras, estaban infradeterminadas tanto por los datos como por las matemáticas.

La confianza excesiva en que una teoría fluye inexorablemente a partir de los datos observados puede llevar a los científicos a ignorar posibilidades alternativas. Por ejemplo, cuando el físico John Bell se topó con la versión de David Bohm de la teoría de la onda piloto en 1952, vio una alternativa viable a la interpretación de Copenhague entonces dominante, que se presentaba como si sus conclusiones teóricas dimanaran inexorablemente de los hechos observados. A juicio de Bell, la realidad era que «la vaguedad, la subjetividad y el indeterminismo [de la interpretación] no nos vienen impuestos por los hechos experimentales, sino por la elección teórica deliberada».35

Cabría suponer que se trata de excepciones históricas a la regla general, pero, de acuerdo con la tesis de «la infradeterminación de la teoría por los datos», estos no son nunca por sí mismos el factor decisivo a la hora de determinar la verdad de una explicación científica. Esta idea se asocia hoy íntimamente a la tesis de Duhem-Quine. Pierre Duhem fue un físico y filósofo de la ciencia francés que formuló varios problemas de infradeterminación en ciencia en su libro de 1914 La théorie physique: son objet, sa structure (La teoría física: su objeto y su estructura). W. V. O. Quine desarrolló y extendió estas ideas en la segunda mitad del siglo xx, arguyendo que el problema de la infradeterminación afectaba a todas las formas de conocimiento humano, no solo a la ciencia.

Sin embargo, la idea general de la infradeterminación antecede a las formulaciones de Quine y Duhem. John Stuart Mill, por ejemplo, escribió en A System of Logic [Un sistema de la lógica] que una hipótesis «no tiene que considerarse probablemente verdadera solo porque explique todos los fenómenos conocidos, pues a veces hay dos hipótesis contrapuestas que cumplen tolerablemente bien esta condición». A su juicio, todos «los pensadores con un mínimo de seriedad» compartían esta creencia. Aunque esto solo resulta obvio en algunos casos, parece claro que Mill creía que siempre ocurriría y que solo la imposibilidad de imaginar alternativas nos impide verlo. «Probablemente existan mil [hipótesis] más igualmente posibles —escribió—, pero que, por falta de algo análogo en nuestra experiencia, nuestra mente es incapaz de concebir».36

Sin embargo, somos perfectamente capaces de concebir varias teorías extravagantes, que son plenamente compatibles con los más simples hechos observados. Esto es lo que hacía Descartes cuando admitía que nada en su experiencia era incompatible con la posibilidad de que estuviera siendo sistemáticamente engañado por un genio maligno. Más recientemente, Nick Bostrom ha propuesto que no solo podríamos estar viviendo en una simulación informática, sino que esto resulta altamente probable.37

Los científicos suelen recibir con desdén la tesis de Duhem-Quine y sus seguidores. En la práctica, afirman que, a pesar de Copérnico, Ptolomeo, Schrödinger y Heisenberg, existe con frecuencia una sola teoría creíble que encaje con los datos, y que las alternativas lógicamente posibles fabuladas por los filósofos son irrelevantes. Pero esto no capta lo esencial. El valor de la tesis de la infradeterminación no estriba en hacernos considerar seriamente todas las alternativas a las explicaciones científicas más poderosas y comprobadas. Su valor consiste en poner de manifiesto que, incluso cuando las pruebas parecen respaldar abrumadoramente una teoría en lugar de otra, siempre hay una laguna, por pequeña que sea, entre lo que las pruebas requieren que concluyamos y lo que realmente concluimos.

En el lenguaje ordinario apelamos a veces a lo que resulta «razonable» para llenar esta laguna, y los científicos hacen lo mismo en alguna ocasión. Por ejemplo, en el transcurso de su debate con Einstein, Niels Bohr demostró que era imposible medir tanto la energía de un fotón como su momento de escape en un dispositivo hipotético conocido como caja de luz. Por razones que pocos legos en física podrían aspirar a comprender, esto supuso una victoria crucial para Bohr. Sin embargo, Einstein no quedó convencido. Durante una conferencia sobre este experimento mental en Leiden en 1930 declaró: «Ya sé que este asunto está libre de contradicciones, pero, en mi opinión, encierra una cierta irracionalidad».38 La palabra está bien escogida, pues en tales casos usamos en efecto nuestra razón. Pero esta dimensión de la razón es una forma de juicio, algo no exigido simplemente por la razón ni por las evidencias. Einstein creía que algo no encajaba, pero no podía criticar los datos ni las deducciones de Bohr a partir de ellos.

En este caso, podría tratarse de un exceso de terquedad por parte de Einstein y tal vez no hubiera nada irrazonable en el argumento de Bohr. No obstante, existe una infinidad de casos en los que rechazamos legítimamente una teoría basándonos en su irracionalidad más que en sus defectos demostrables. Por ejemplo, es ciertamente poco razonable creer que la Tierra es el centro del universo, pero no porque los datos observacionales vuelvan imposible esta hipótesis. Por ello sigue habiendo personas muy inteligentes que son creacionistas de la Tierra joven. Son capaces de hacer compatibles sus creencias con los datos porque están dispuestos a aceptar ciertos argumentos enrevesados, pero consistentes que hacen posible esta compatibilidad. Al argumentar en contra de estas personas, es habitual empezar intentando demostrar que se niegan a reconocer los hechos. Ahora bien, cuando los creacionistas son lo suficientemente inteligentes, las refutaciones suelen terminar apelando a términos como «irrazonable», «descabellado», «implausible» y «enrevesado».

Tomemos, por ejemplo, el debate entre Bill Nye, el «hombre de ciencia», y el creacionista Ken Ham. Nye califica de «francamente […] extraordinaria» la explicación de Ham de cómo pudo haber alojado el arca de Noé a 14.000 personas, y considera «realmente sorprendente» que todos los animales fueran vegetarianos antes de subir al arca. Rebatiendo la idea de que las pruebas radiométricas de la edad de los objetos son poco fiables, declaraba que «no me parece razonable que todo cambiara hace solo cuatro mil años». En cuanto a la idea de que Noé podía haber construido su arca con siete miembros de su familia, repetía: «no me parece razonable». En conjunto, encuentra «mucho más razonable» la interpretación evolucionista.39

Cuando personas como Nye emplean términos como estos no es una prueba de que hayan tenido que renunciar a la razón y hayan recurrido a las descalificaciones. Antes bien, esto ilustra que la razón no solo depende de la lógica y las evidencias, sino también de formas de juicio que únicamente pueden describirse en estos y otros términos frustrantemente vagos. Nye estaba en lo cierto: las afirmaciones de Ham son irrazonables, pero no existe ninguna regla estricta que nos permita distinguir semejantes argumentos de los razonables. Hemos de utilizar nuestro juicio.

Examinaremos con más detenimiento de qué clase de juicio se trata en los próximos capítulos (en particular el 3 y el 6). Por el momento es suficiente con señalar su existencia y que el razonamiento científico depende de él.

El método científico

El biólogo Lewis Wolpert escribió en cierta ocasión que es «dudoso que exista un método científico excepto en términos muy amplios y generales».40 Wolpert es especialmente vehemente en sus denuncias de la filosofía de la ciencia y afirma que el tema «no es relevante para nada».41 Puede que Wolpert sea inusualmente directo, pero muchos, quizás la mayoría de sus colegas más moderados, aceptarían su tesis básica de que nadie ha «descubierto un método científico que ofrezca una fórmula o prescripciones sobre el modo de hacer descubrimientos». Esto no significa que los científicos no puedan decir nada en absoluto sobre la manera adecuada de hacer ciencia. Entre los consejos dados por varios científicos famosos, Wolpert enumera:

Prueba muchas cosas; haz lo que haga estremecerse tu corazón; piensa a lo grande; atrévete a explorar allí donde no hay luz; desafía las expectativas; busca la paradoja; sé descuidado para que suceda algo inesperado, pero no tan descuidado que no puedas decir lo que ha sucedido; dale la vuelta; jamás intentes resolver un problema hasta que puedas suponer la respuesta; la precisión estimula la imaginación; busca la simplicidad; busca la belleza.

No obstante, es importante reconocer que «ningún método, ningún paradigma capturará el proceso de la ciencia. No existe tal cosa como el método científico».42 Aunque los filósofos de la ciencia más famosos intentaron codificar el método científico, otros muchos comparten el escepticismo de Wolpert sobre si puede hacerse tal cosa. Por ejemplo, Tim Lewens sostiene que, aunque hay «una infinidad de métodos científicos […], cuando intentamos indicar alguna receta para la investigación que compartan todas las ciencias exitosas, nos vemos en apuros».43

Sería un error, sin embargo, culpar a un puñado de filósofos de perpetuar el mito del método científico. Los propios científicos contribuyen a crear la falsa impresión de un método ordenado y habitual al redactar sus hallazgos pasando por alto el auténtico desorden del descubrimiento. El biólogo Peter Medawar habló sobre esto en la BBC en 1964, diciendo que «el artículo científico en su forma ortodoxa expresa una concepción totalmente equivocada, incluso una parodia, de la naturaleza del pensamiento científico».44 Los artículos sugieren que los científicos trabajan siguiendo un método ordenado de inducción, observando hechos y extrayendo conclusiones generales a partir de ellos. La realidad es mucho más desordenada. «Las hipótesis son fruto de conjeturas» e «inspiraciones —decía Medawar— mediante procesos que constituyen la materia de la psicología, y desde luego no de la lógica. […] Los científicos no deberían avergonzarse, como aparentemente sucede en muchos casos, al admitir que las hipótesis aparecen en su mente por caminos inexplorados del pensamiento; que son imaginativas e inspiradoras por naturaleza; que son, en efecto, aventuras de la mente».

Esto es harto más profundo que el hecho ampliamente reconocido de que el progreso en ciencia está influido por su sociología, de formas que las descripciones del método no aciertan a capturar por sí solas. Todos sabemos que el progreso en la ciencia se ve afectado por toda suerte de contingencias como adónde se destina la financiación o a quién se nombra para ocupar un determinado puesto, y esto último no siempre se decide con criterios de competencia. Por ejemplo, incluso después de haber publicado algunos de los artículos más importantes en la historia de la física, Einstein vio rechazadas varias solicitudes de empleo simplemente por no tener un doctorado.45 Las ideas de Thomas Young hallaron una resistencia demasiado firme durante demasiado tiempo, simplemente porque contradecían las del a la sazón intocable Newton, lo cual llevaría a Young a decir del gigante que «su autoridad puede haber retrasado en ocasiones el progreso de la ciencia».46 Posiblemente la resistencia a las ideas esté más arraigada en el prejuicio y el hábito que en el respeto a los hechos científicos. En las célebres palabras de Max Planck: «Una nueva verdad científica no triunfa convenciendo a sus oponentes y haciéndoles ver la luz, sino más bien porque sus oponentes acaban muriendo, y crece una nueva generación que está familiarizada con ella».47

Cabría reconocer con optimismo las formas en las que los factores personales y sociales interfieren con el método científico, pero manteniendo que el método mismo sigue siendo puramente objetivo y explicable en términos lógicos y formales. El hecho de que con frecuencia la gente no siga el método no constituye en sí mismo un argumento en contra de la realidad de dicho método. Sin embargo, esta defensa del método es inadecuada por dos razones.

En primer lugar, si el método científico solo existe realmente en abstracto y de forma ideal, pero nunca lo siguen efectivamente los científicos, su valor como paradigma de la racionalidad humana queda drásticamente menguado. De hecho, se convertiría en cambio en paradigma de la racionalidad inhumana, algo a lo que los científicos aspiran pero que jamás alcanzan.

En segundo lugar, si observamos cómo procede la ciencia, esta no parece seguir un método claro con unas pocas imperfecciones resultantes de la cultura y la psicología. Antes bien, las excentricidades y las desviaciones de la versión oficial de la experimentación y la deducción puras están profundamente incrustadas en el funcionamiento de la ciencia. Tal es la idea realmente desafiante que planteó Medawar.

El juicio —normalmente denominado en estos casos intuición— es esencial en la forma de trabajar de los científicos. Esto se aprecia con suma claridad en ciertos momentos de especial perspicacia. La descripción de Poincaré de cómo llegó a percatarse de que las formas cuadráticas era idénticas a las de la geometría no euclidiana nos brinda un vívido ejemplo. «Dirigí mi atención al estudio de ciertas cuestiones aritméticas, aparentemente sin mucho éxito y sin la menor sospecha de cualquier conexión con mis investigaciones precedentes», escribía:

Enojado con mi fracaso, fui a pasar unos días a la costa para pensar en otras cosas. Una mañana, caminando por el acantilado, me invadió la idea, con las mismas características de brevedad, sorpresa y certeza inmediata, de que las transformaciones que había utilizado para definir las funciones fuchsianas eran idénticas a las de la geometría no euclidiana.48

Estos momentos de «eureka» no tienen nada de místico. «En todos los casos en los que la iluminación científica acontece súbitamente, esta viene precedida de un largo período de estudio consciente e intensivo», dice Wolpert, y añade: «como señalara Einstein, una intuición científica se basa en una comprensión técnica de lo que puede concebirse como fiable y relevante».49 También, por supuesto, después del destello vienen la comprobación rigurosa, los cálculos matemáticos, las pruebas experimentales y demás. Como señalara Medawar, el descubrimiento y la prueba son dos cosas diferentes. El problema es que los intentos de describir el método científico los confunden.50 Así pues, desvirtuamos la auténtica naturaleza del razonamiento científico cuando no reconocemos el hecho de que, antes de los procesos formales de cálculo y verificación, vienen momentos de claridad que pueden surgir de repente, sin estar inmediatamente precedidos por el pensamiento consciente. La razón tiene aspectos sistemáticos y conscientes, pero también aspectos desconocidos e inconscientes. Pretender que solo implica los primeros supone no adecuar la teoría a la observación.

La relación entre teoría y observación constituye en sí misma un buen ejemplo de cómo el método científico se resiste a la formalización. No es que la una preceda a la otra. Antes bien, algunas veces los científicos son guiados por la teoría y otras veces por la observación, y no parece haber una regla general que diga a cuál deberíamos conceder más peso.

Wolpert recopila varias historias de científicos que no permitieron que la ausencia de pruebas disminuyera su fe en sus teorías. La teoría heliocéntrica de Copérnico, por ejemplo, no solo no predecía mejor que la de Ptolomeo los movimientos de los planetas; también tenía problemas a la hora de explicar las fases de Venus. Galileo tardó medio siglo en resolver estas cuestiones, gracias a su telescopio, pero Galileo creía que Copérnico era un «intelecto sublime» precisamente porque mantuvo su posición sin disponer de los datos concluyentes que la demostraran. «Con la razón como guía —escribió Galileo—, continuó afirmando con resolución lo que la experiencia sensible parecía contradecir».51

Boyle se aferraba a su teoría con análoga persistencia cuando la observación rehusaba confirmarla. En cuarenta y nueve ocasiones puso a prueba sin éxito su hipótesis de que los cuerpos lisos que se mantenían unidos en el aire se desprenderían en el vacío, pero logró demostrarla en su quincuagésimo intento.52 Einstein afirmaba que «la teoría general de la relatividad sería insostenible si no se observara su predicción sobre el cambio gravitacional de las líneas espectrales», pero estaba convencido de que su teoría era correcta, pese a que la predicción solo se confirmaría después de su muerte.53

Robert Millikan fue otro científico que rechazaba a menudo datos que no encajaban con sus ideas. Wolpert sugiere que a menudo lo hacía sobre la base de que el experimento aparentemente discordante no era lo bastante riguroso. El peligro del sesgo interesado de la interpretación es aquí evidente. Para un científico sería muy conveniente descartar como defectuosos los experimentos que producen datos contradictorios y aceptar de buen grado como sólidos aquellos que producen datos confirmadores. Los malos científicos harán estas distinciones por motivos de pura conveniencia. No obstante, la distinción es auténtica, y la capacidad de juzgar debidamente, y no solo por razones interesadas, es para Wolpert «una característica esencial a la hora de identificar a los científicos buenos, incluso a los grandes».54

Varios científicos no solo han rehusado admitir que los datos discordantes invaliden sus teorías, sino que han llegado a declarar explícitamente que, al menos en ciertas ocasiones, la teoría debería prevalecer sobre la observación. Arthur Eddington, cuyas observaciones durante el eclipse solar de 1919 confirmaron la curvatura gravitacional de la luz, dijo: «Es una buena regla no depositar una confianza excesiva en los resultados observacionales propuestos hasta que hayan sido confirmados por la teoría».55 Planck afirmó: «Un conflicto entre la observación y la teoría solo puede confirmarse como válido más allá de toda duda si las cifras de varios observadores coinciden sustancialmente», y sugirió que las evidencias han de ser abrumadoras para poder falsar una teoría.56

Las complejidades de las relaciones entre teoría y observación se tornan especialmente evidentes en dos comentarios muy diferentes de Einstein. En 1971, Heisenberg recordaba su primer encuentro con Einstein en 1926. Einstein no tardó en ponerle en el buen camino. «Intentar fundamentar una teoría únicamente sobre magnitudes observables es un profundo error —dijo—. En realidad sucede justo lo contrario. Es la teoría la que decide lo que podemos observar». Esto resultó especialmente relevante para las ideas de Heisenberg sobre la mecánica matricial. «Su afirmación de que está introduciendo únicamente magnitudes observables es, por consiguiente, una asunción sobre una propiedad de la teoría que usted está intentando formular», le dijo Einstein. Heisenberg admitiría más adelante: «Sus argumentos me parecieron convincentes».57

Por otra parte, Einstein se quejó asimismo en la conferencia de Solvay de 1930 de que «Casi todos los demás colegas no van de los hechos a la teoría, sino de la teoría a los hechos; no pueden librarse de una red conceptual que una vez aceptaron, y se limitan a revolverse en ella de manera grotesca».58 Por lo tanto, en ciertas ocasiones Einstein creía que la teoría determinaba en realidad las observaciones, en tanto que en otras creía que un compromiso demasiado rígido con la teoría cegaba a la gente ante las evidencias discordantes.

No existe aquí una contradicción formal. Antes bien, estamos ante otro vívido ejemplo de cómo el método científico no puede reducirse a una fórmula, sino que requiere en todo momento el uso del buen juicio. Este juicio es una clase de destreza desarrollada mediante años de práctica, lo que los griegos llamaban phronēsis o «sabiduría práctica». Todos los científicos están de acuerdo en que, en última instancia, los datos son soberanos. El problema es que con frecuencia los datos no son tan claros, inequívocos e independientes de la teoría como para zanjar definitivamente una disputa. De hecho, la propia cuestión de si un experimento o una observación puede considerarse crucial (suficiente para resolver una disputa) entraña ya un juicio.

El hecho de que ni siquiera la relación entre teoría y observación pueda describirse de una forma precisa y prescriptiva es quizás la prueba más contundente de que, aunque la ciencia cuenta con sus métodos y estos son muy exitosos, no existe un método científico único y homogéneo. Antes bien, existen numerosas técnicas que han demostrado su valor, y que deben emplear los científicos cualificados haciendo uso de su juicio. Lo que es cierto respecto del razonamiento científico lo es también respecto de la razón en su conjunto. Aunque existen ciertos métodos definidos de razonamiento, tales como la deducción y la inducción, que resultan muy exitosos, no existe un método racional único y homogéneo. Antes bien, existen numerosas técnicas, y los buenos razonadores han de emplear su juicio para decidir cuáles seleccionar y cómo utilizarlas.

La sensación de verdad

¿Por qué toman los científicos diferentes decisiones cuando se enfrentan a los mismos hechos? Por mucho que les desagrade a quienes desearían que la razón fuera fría y objetiva, parte de la respuesta radica en la variedad de temperamentos y caracteres emocionales de los científicos. Muchos buenos conocedores de la ciencia aceptan este hecho. El físico Alain Aspect, al escribir en Nature acerca de las diferentes interpretaciones contrapuestas de la física cuántica, concluía que la «conclusión [filosófica] que uno extrae es más una cuestión de gusto que de lógica».59

Existen numerosos ejemplos en la historia de la física que atestiguan la importancia de las disposiciones fundamentales y los «gustos». Comparando a Wolfgang Pauli y a Max Born, por ejemplo, Kumar dice: «Pauli confiaba en su sentido de la intuición física en pos de un argumento lógicamente impecable al abordar cualquier problema de física. Born, en cambio, prefería recurrir a las matemáticas y dejaba que estas guiasen su búsqueda de una solución».60 Análogamente, «mientras que el primer puerto de escala de Heisenberg eran siempre las matemáticas, Bohr levaba anclas y trataba de entender la física que subyacía a las matemáticas».61

Esto no debería sorprendernos. Las teorías pueden tener muchos fundamentos diferentes y no hay ningún algoritmo capaz de decirnos cuál tiene más probabilidades de ser decisivo. Esto significa que diferentes científicos tenderán a sentirse atraídos de entrada por diferentes clases de fundamentos, y ello dependerá al menos en parte de con cuáles se sientan más cómodos. Quienes tengan una mente matemática se sentirán más atraídos por los números; quienes tengan una inclinación filosófica, por la interpretación de las teorías; los experimentalistas, por los resultados empíricos, y así sucesivamente.

Más aún, con independencia de lo poderoso que sea su cerebro, los científicos tienden asimismo a seguir fielmente sus instintos. Schrödinger no creía que los científicos tuvieran que combatir sus instintos y decía que los físicos no necesitaban «reprimir sus intuiciones y operar únicamente con conceptos abstractos».62 Él mismo decía: «No puedo imaginar que los electrones salten como pulgas», y eso le parecía una buena razón para no creer que lo hiciesen.63

A veces estas reacciones espontáneas son, de hecho, muy poderosas en términos emocionales. Por ejemplo, Kumar cuenta que Bohr «aborrecía la teoría cuántica de la luz».64 Cabría sospechar que esta emoción extrema es meramente un producto de la licencia imaginativa del biógrafo, de no ser porque estas reacciones no son inusuales. Heisenberg empleaba incluso un lenguaje más fuerte: «Cuanto más pienso en la parte física de la teoría de Schrödinger, más repulsiva se me antoja».65

A menudo el lenguaje es menos visceral, pero sigue apuntando al sentimiento más que a la razón. Los problemas de Einstein con la interpretación de Copenhague de la física cuántica se justificaban con frecuencia puramente sobre la base de que ofendían su sensación intuitiva de lo que debe ser correcto. A modo de prólogo a su célebre enunciado «En cualquier caso, estoy convencido de que [Dios] no juega a los dados», Einstein escribió: «La mecánica cuántica es ciertamente imponente. Pero una voz interior me dice que todavía no capta la realidad».66 Resulta revelador que hiciera este comentario en una carta a Bohr. Buena parte de lo que aquí he citado procede de discusiones y de cartas, en las que es más probable que las personas hablen con franqueza de cómo toman realmente sus decisiones. Ningún científico defendería una idea en un artículo basándose en que una «voz interior» le dice que es correcta, pero lo cierto es que tales voces interiores intervienen y ayudan a sacar conclusiones. El hecho de que nunca se reconozcan formalmente no significa que no sean reales y relevantes.

Otro de los comentarios de Einstein es sumamente revelador. En cierta ocasión dijo: «Se me antoja de todo punto intolerable que un electrón expuesto a la radiación elija por propia voluntad no solo el momento de saltar, sino también su dirección. En ese caso, preferiría ser zapatero, o incluso empleado en una casa de juego, a ser físico».67 La base de su objeción no es que la idea le parezca incoherente, inconsistente o insuficientemente fundada en las evidencias, sino que es simplemente «intolerable». Sus comentarios son interesantes asimismo porque sugieren que su compromiso con la física no es ante todo un compromiso con la verdad. Es como si su amor por la física estuviera profundamente conectado con el hecho de que cree que aporta regularidad y armonía a nuestra comprensión del mundo, y que en el fondo es una fuente de orden y sentido. De lo contrario, sería preferible ser zapatero.

Einstein no es el único. Poincaré escribió un pasaje extraordinario, que merece la pena citar casi en su integridad, en el que explica por qué la belleza de la ciencia, más que su verdad, constituye su principal atractivo:

El científico no estudia la naturaleza porque sea útil; la estudia porque se deleita en ella, y se deleita en ella porque es bella. Si la naturaleza no fuese bella, no merecería la pena conocerla, y si no mereciera la pena conocerla la vida no valdría la pena. […] Por consiguiente, la búsqueda de su belleza singular, el sentido de la armonía del cosmos, es lo que nos lleva a elegir los hechos que más contribuyen a dicha armonía, al igual que el artista escoge de entre los rasgos de su modelo aquellos que perfeccionan el cuadro y le otorgan carácter y vida. […] Y es la belleza de la simplicidad y la grandeza la que nos lleva a buscar preferentemente los hechos simples y sublimes, y a deleitarnos siguiendo el majestuoso curso de las estrellas, o a examinar con el microscopio esa prodigiosa pequeñez que es asimismo una grandeza, o a buscar en el tiempo geológico los vestigios de un pasado que nos atrae por su lejanía.68

En la historia de la ciencia, vemos una y otra vez cómo la principal reacción positiva a una nueva teoría es el asombro ante su belleza. Einstein empleó en varias ocasiones el lenguaje estético. Describió el artículo de Bohr de 1922 sobre la estructura de los átomos como «la forma superior de musicalidad en la esfera del pensamiento».69 Cuando vio cómo su propia teoría de la relatividad predecía la órbita de Mercurio, no pudo menos que exclamar que «la teoría es incomparablemente bella».70 También afirmó que «las únicas teorías físicas que estamos dispuestos a aceptar son aquellas que son hermosas».71 Tal es la importancia otorgada a la belleza que el premio Nobel de Física Frank Wilczek escribió: «En la belleza confiamos cuando elaboramos nuestras teorías», en un libro que tituló A Beautiful Question: Finding Nature’s Deep Design (El mundo como obra de arte: en busca del diseño profundo de la naturaleza).

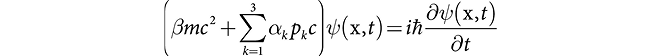

Los no científicos se sienten a veces desconcertados ante estas alusiones a la belleza. En términos generales, las teorías se describen como bellas cuando combinan la simplicidad con el gran poder explicativo. Por ejemplo, el científico molecular Ashutosh Jogalekar califica como bella la ecuación de Dirac porque «puede escribirse en una servilleta y permite explicar un número incalculable de fenómenos en una clara y sobria línea de símbolos».72 Pero, por supuesto, «simplicidad» es un término relativo. Para un no científico como yo, la ecuación no es nada simple:

Y, sin embargo, incluso quienes somos incapaces de empezar a descifrar la ecuación podemos apreciar que se trata de un modo extraordinariamente conciso de combinar la mecánica cuántica y la relatividad para explicar el espín.

Ahora bien, aunque cabe decir algunas cosas razonables sobre lo que hace bellas las teorías científicas, como sucede en el arte, no existen patrones universalmente aceptados, y, en última instancia, la belleza parece estar en el ojo del observador. Paul Dirac decía que «es más importante la belleza de nuestras ecuaciones que el hecho de que encajen con los experimentos»,73 si bien admitía que la belleza matemática «es una cualidad que no se puede definir en mayor medida que la belleza artística, pero que quienes estudian matemáticas no suelen tener dificultad en apreciar».74 Esto vuelve un tanto inútil la belleza como árbitra del valor, toda vez que diferentes jueces tendrán diferentes visiones de lo que es bello y no existen criterios para decidir al respecto. Jogalekar prosigue constatando «que las ecuaciones simples de la química pueden parecer hermosas y, sin embargo, ser solo aproximadas y limitadas» y, asimismo, «que las ecuaciones complicadas pueden parecer feas y, no obstante, ser universales y ofrecer respuestas precisas con seis decimales. ¿Qué ecuación calificaremos entonces como la más “bella”?»

Más aún, a pesar de que existen infinidad de ejemplos de hermosas teorías científicas, muchos científicos parecen privilegiar las bellas teorías más de lo justificable. Como señalan George Ellis y Joe Silk: «Los experimentos han demostrado la falsedad de muchas teorías hermosas y simples, desde la teoría cosmológica del estado estacionario hasta la Gran Teoría Unificada SU(5) de la física de partículas, que pretendía unificar la fuerza electrodébil y la fuerza fuerte».75 El escritor de temas científicos Philip Ball apunta otros ejemplos de auténtica falta de elegancia, tales como la demostración de Andrew Wiles del último teorema de Fermat. «El teorema básico es maravillosamente simple y elegante —dice Ball—, pero con la demostración ocurre todo lo contrario: ocupa cien páginas y es más compleja que el Centro Pompidou».76

Esto arroja dudas sobre la idea de que la preferencia por las teorías bellas pueda justificarse en términos científicos, sobre la base de que tales teorías han demostrado tener más probabilidades de ser verdaderas. Si la belleza fuese simplemente un criterio para decidir entre dos teorías a igualdad de condiciones, podríamos aceptar esto. Pero muchos van más allá y creen que todas las teorías verdaderas son bellas y que la fealdad es un indicio de profunda imperfección.

Como hemos visto, se supone que un elemento de la belleza científica es la validez universal de una ley simple. Ahora bien, Nancy Cartwright califica de «fundamentalista» la idea de que si una ley es verdadera, entonces es «universal» y «rige en todas partes y gobierna en todos los ámbitos». Defiende que no tenemos ningún buen motivo para suponer que esto sea cierto. En su lugar, propone un «pluralismo nomológico metafísico», que mantiene que «la naturaleza está gobernada en diferentes campos por diferentes sistemas de leyes, no necesariamente relacionadas entre sí de una manera sistemática o uniforme».77 El atractivo de la idea de que las leyes han de regir universalmente parecería ser una preferencia estética por lo simple y poderoso, una preferencia que, en el fondo, se basa únicamente en el temperamento.

No debería sorprendernos descubrir que los científicos, como todos los intelectuales, están influidos por su temperamento y sus preferencias personales. Como veremos en el capítulo 4, los filósofos no son diferentes en este aspecto. La psicología humana es extremadamente complicada y la excelencia acompaña con frecuencia a los caracteres idiosincrásicos, en ciertos sentidos incluso desviados. Un estudio de los científicos lunares del Apolo, por ejemplo, reveló que los niveles superiores de creatividad estaban correlacionados con una mayor resistencia al cambio. Esto podría parecer sorprendente, ya que la creatividad es una forma de apertura, en tanto que la resistencia al cambio es un tipo de cierre. En ciencia, sin embargo, parece útil la combinación de ambas cosas: la apertura para ver nuevas posibilidades, pero la estrechez de miras para luego explorarlas cuando otros se sentirían descorazonados o indecisos. Sea cual fuere la explicación cabal, no debería sorprendernos a estas alturas que todos los científicos del estudio del Apolo «coincidieran en que la noción del científico objetivo y emocionalmente desinteresado resulta ingenua».78 Y, dado que los científicos no son desinteresados, con frecuencia están claramente motivados por lo que desean que sea cierto, así como por lo que las evidencias sugieren que lo es.

La impureza de la ciencia

Aunque he alabado el escepticismo de Lewis Wolpert con respecto al método científico, creo que pasa por alto algo cuando desestima la importancia de la filosofía para la ciencia. «Ni Popper ni ningún otro filósofo de la ciencia tiene nada relevante que decir sobre la ciencia —declaró en cierta ocasión—. No conozco a ningún científico que se interese lo más mínimo por la filosofía de la ciencia. […] La ciencia se las ha arreglado perfectamente sin la filosofía».79

Y, sin embargo, su propio rechazo de un método científico definitivo, lejos de preservar la pureza de la ciencia, en realidad, apunta a su contaminación por la filosofía. Resulta que la ciencia no es algo que pueda hacerse tan solo mediante instrumentos y algoritmos. Requiere juicio y, por ende, también interpretación. Esto se ve con suma claridad en la naturaleza de la propia empresa científica. ¿Es la ciencia una descripción precisa del mundo físico o es meramente instrumental, una herramienta que nos ayuda a entenderlo?

Los científicos han discrepado al respecto. Max Planck decía: «La búsqueda de lo absoluto siempre se me había antojado el objetivo más noble de toda actividad científica».80 Así, por ejemplo, cuando planteó una mejora de la ley de Wien, pensaba que no tendría más «que una relevancia formal» a menos que consumara «la tarea de dotarla de un auténtico significado físico».81 Einstein mostraba una visión similar al afirmar que «lo que llamamos ciencia tiene el único propósito de determinar lo que es».82

Por su parte, Bohr rechazaba de plano este realismo científico. «No hay un mundo cuántico. Solo hay una abstracta descripción mecánica cuántica —declaraba—. Es un error pensar que la tarea de la física consiste en descubrir cómo es la naturaleza. La física se refiere a lo que podemos decir sobre la naturaleza».83 Wolpert podría considerar insignificantes estas diferencias filosóficas, pero de hecho afectaron profundamente al trabajo científico de todos los grandes físicos. Las discrepancias de esta índole apuntalaron los enormes desacuerdos a propósito de la física cuántica que perviven en la actualidad.

Decir que la ciencia es «impura» no equivale a denigrarla. Tampoco deberíamos subestimar el poder que tienen a la larga los datos y los experimentos en la determinación de la verdad científica. Pero las matemáticas y las ciencias físicas son afortunadas al respecto. En casi todos los demás campos de la investigación humana, resulta imposible conocer con precisión los datos para proponer una explicación que todos los observadores inteligentes e informados hayan de aceptar como correcta. El éxito de la ciencia no debería llevarnos a creer que proporciona el modelo para todo razonamiento, sino más bien que el ámbito de la ciencia es especialmente propicio para el uso de la razón.

Aunque no deberíamos subestimar el éxito de la ciencia, es importante contrarrestar la imagen engañosa y poco realista de la ciencia que algunos han proyectado, en virtud de la cual no tienen cabida el juicio, la disposición, las preferencias ni las personalidades. Esto conlleva asimismo una imagen poco realista de la razón en general. La consecuencia de esta errónea concepción es que, cuando alguien señala las dimensiones no algorítmicas de la razón, suele considerarse un ataque a esta. Antes bien, debería considerarse una defensa. Necesitamos una noción más amplia de lo que significa ser racional, una noción que incluya todos los elementos que se dejan fuera cuando nos centramos en exclusiva en los estrictamente formales y empíricos. En el corazón de esta concepción hemos de situar el juicio. Hasta el momento hemos visto por qué necesitamos hacer tal cosa, y en los capítulos siguientes nos ocuparemos más de cómo hacerlo exactamente.

Si alguien se sorprende de que los científicos no sean frías computadoras, sino seres humanos con diferentes preferencias, disposiciones, destrezas y temperamentos, entonces debe de tener una idea muy extraña de cómo piensa la gente. La ciencia es, en efecto, una actividad racional por excelencia. Pero violentamos la noción de la racionalidad si fingimos que no es una capacidad complicada y un tanto desordenada.

32. Kumar (2014: 358).

33. Schlosshauer et al. (2013).

34. Kumar (2014: 211). El libro de Kumar sobre el debate entre Einstein y Bohr me parece muy recomendable y es la fuente de muchas de mis citas de científicos que aparecen en este capítulo.

35. Kumar (2014: 336).

36. Mill (1843: 22), libro 3, capítulo 14, § 6.

37. Bostrom (2003).

38. Kumar (2014: 287).

39. Debate del 4 de febrero de 2014, vídeo en <https://youtube/z6kgvhG3AkI>. Transcripción archivada en <www.youngearth.org/index.php/archives/rmcf-articles/item/21-transcript-of-ken-ham-vs-bill-nye-debate>.

40. Wolpert (1992: 101).

41. Baggini (2008).

42. Wolpert (1992: 108).

43. Lewens (2015: 40-41).

44. Medawar (1996: 33-39).

45. Kumar (2014: 61).

46. Kumar (2014: 56).

47. Wolpert (1992: 92).

48. Poincaré (1913: 388).

49. Wolpert (1992: 62-63).

50. Medawar (1996: 35-36).

51. Wolpert (1992: 95).

52. Wolpert (1992: 95).

53. Wolpert (1992: 99).

54. Wolpert (1992: 97).

55. Wolpert (1992: 100).

56. Kumar (2014: 18).

57. Kumar (2014: 226-227).

58. Kumar (2014: 302).

59. Aspect (2007).

60. Kumar (2014: 163).

61. Kumar (2014: 229).

62. Kumar (2014: 209).

63. Kumar (2014: 220).

64. Kumar (2014: 142).

65. Kumar (2014: 155).

66. Kumar (2014: 224).

67. Kumar (2014: 125).

68. Poincaré (1913: 367).

69. Kumar (2014: 134).

70. Kumar (2014: 123).

71. Atribuido a Einstein en Wigner (1979: 230).

72. Jogalekar (2014).

73. Dirac (1963: 47).

74. Dirac (1938-1939).

75. Ellis y Silk (2014).

76. Ball (2014).

77. Cartwright (1999: 24, 31).

78. Wolpert (1992: 92).

79. Baggini (2008).

80. Kumar (2014: 17).

81. Kumar (2014: 20).

82. Kumar (2014: 262).

83. Kumar (2014: 320).