1

NUESTRAS AMIGAS LAS BACTERIAS

No sé lo que nos está pasando, y tampoco si se trata de un proceso evolutivo normal que sufren todas las sociedades ricas, aburridas y despreocupadas o si, simplemente, es el reflejo de nuestra masoquista naturaleza, pero la verdad es que cada vez que escucho las noticias o echo un vistazo a las portadas de los periódicos siento que necesito tomarme un par de ansiolíticos para poder superarlo. Asesinatos, accidentes, enfermedades, robos, violencia… Para cuando aparece una crónica sobre algo mínimamente positivo tengo el espíritu tan abatido y la idea de que este mundo es una porquería tan profundamente arraigada, que la llama del optimismo es ya incapaz de prender en mi alma. En realidad no descarto que el arrojar sobre nuestras espaldas toda esa pesadumbre sea una meditada estrategia de los medios de comunicación para, a base de golpes desmoralizantes, dejarnos tan atontados que seamos incapaces de levantarnos del sillón durante los siguientes veinte minutos de crónica deportiva en los que se debatirá sobre el color de los shorts que hoy llevaba el futbolista de moda. No obstante, tampoco puedo excluir la idea de que las televisiones y los periódicos solo nos estén dando la tóxica medicina que nosotros les estamos demandando.

Y es que todavía recuerdo la última vez que, de vuelta al pueblo donde de pequeño pasaba todos los veranos y siguiendo la «sugerencia» de mi madre, se me ocurrió hacer una visita a mi tía abuela. Reconozco que gran parte de la reticencia que mostraba por acudir a aquella casa de permanente olor a vinagre se debía al nítido recuerdo, grabado a fuego en mi cerebro, de aquellos besos de ternera que te empapaban media cara y de ese áspero y ubérrimo bigote, que ya habría querido yo tener de adolescente, que indecentemente rozaba la piel encogida. Pero lo que sin duda me echaba para atrás, más allá de los húmedos y erizados besos, era tener que enterarme de todas y cada una de las truculentas historias que habían sucedido en el pueblo durante mi larguísima ausencia. Cada encuentro con mi tía abuela era como sumergirse de lleno en las páginas del periódico local: que si al panadero lo habían operado de un tumor, que si el hijo de la Matilde había tenido un accidente con el coche, que si el primo de la Aurelia había estado hospitalizado tres semanas… Vamos, la alegría de la huerta, una tarde bien invertida en tragarme las desgracias de personas que ni siquiera conocía. Pero, si el hecho de no conocer a una persona lograba que el infortunio de esa gente no te afectara demasiado, ya se encargaba la venerable anciana de contarte alguna historia que te estropeara definitivamente el día.

Mira que insistí en que no me acordaba del tal Abelardo, pero ella dale que dale: que si jugaba conmigo en el patio de la abuela, que si juntos robábamos manzanas en el huerto del alcalde, que si nos atraparon meando las hortensias de la Remigia… Hasta que por fin, además de recordarme que yo debía haber sido un pillo de categoría, consiguió abrir un pequeño resquicio entre los nubarrones que atoraban mi memoria, y acerté a evocar la cara de aquel chico con el que de pequeño pasaba los veranos. Bueno, pues toda su insistencia, toda su obstinación con el niño era para decirme que… se había muerto hacía un par de años, ¡¡hija de la…!! Qué necesidad tenía de meterme en la cabeza a aquel pobre niño que hacía tiempo había olvidado para, sin ni siquiera tener la oportunidad de conocerlo de adulto, al instante arrancármelo de raíz.

Nuestra tendencia, innata o adquirida, a focalizar morbosamente la atención sobre los aspectos más negativos condiciona de forma definitiva la manera que tenemos de ver este maravilloso mundo, y esa percepción radicalmente sesgada nos hace ser tremendamente injustos. Así, cada vez que se menciona en las noticias a un albanokosovar, nuestra mente lo recrea cubierto con un pasamontañas y kaláshnikov en mano; cuando mi hermana nos presentó a Jean Paul, su nuevo novio francés, mi padre casi lo corre a patadas de casa acusándolo de tirar las naranjas españolas en la frontera; la de veces que recé el padrenuestro, que era la única oración que recordaba un pedazo de ateo como yo, cuando, embarcado en el avión que me llevaba a Nueva York, se me sentó al lado un pobre musulmán con chilaba hasta los pies y larga y enmarañada barba. Pero si de damnificados por nuestra peculiar y perniciosa manía de otorgar preferencia al aspecto negativo de la realidad queremos hablar, hay un pequeño ser vivo que se lleva la Palma de oro, el Goya y el Oscar: ¡las bacterias, querido lector, las bacterias!

La visión que aquella abuelita del anuncio de desinfectante de los años noventa tenía sobre las bacterias, a las que solo veía como entes malévolos que amenazaban la salud de su familia, no constituye un caso aislado; todo lo contrario, la inmensa mayoría de los humanos consideran que estos microscópicos organismos son nuestros más peligrosos enemigos y que por ello deben ser perseguidos sin tregua y erradicados con la mayor celeridad. De nuevo nuestro particular y dramático enfoque de la realidad nos lleva a agigantar los aspectos negativos de estos seres vivos y a minimizar, cuando no directamente a ignorar, la otra cara que también presentan. Es verdad que bacterias como Yersinia pestis o Vibrio cholerae han terminado con la vida de muchísimas personas en cruentos episodios de peste y de cólera; pero no es menos cierto que microorganismos del mismo reino, como Bacillus subtilis, Escherichia coli o Streptomyces venezuelae, nos permiten detectar con rapidez una enfermedad metabólica como la fenilcetonuria, elaborar las hormonas que necesitan diariamente cientos de miles de personas diabéticas o fabricar antibióticos para combatir a los microorganismos patógenos y salvar así millones de vidas cada año. De modo que quedarnos exclusivamente con la idea de que las bacterias son unos organismos perniciosos enemigos de nuestra especie no es solamente algo injusto sino tremendamente irreal.

Como mi madre, obcecada con echar cloro y amoníaco por todos los rincones de la casa, a veces combinando ambos productos en una cubeta y asfixiando a medio vecindario, la mayoría de nosotros tenemos la tendencia a asociar a las bacterias con la suciedad y las enfermedades. Aunque en no pocos casos se trata de una percepción acertada, la realidad es que muchas de ellas realizan una impagable tarea a modo de eficaz empresa de limpieza, eliminando diligentemente nuestra propia porquería. Y que conste que esta última aseveración no es, en modo alguno, una exageración con la que quiera llamar la atención del lector, es que ciertamente las bacterias van a devorar los mojones de los que diariamente, los más afortunados, se despiden entre lágrimas cuando tiran de la cadena de la taza del baño. Esperando ansioso en las depuradoras de aguas residuales se encuentra un enorme contingente de bacterias preparado para alimentarse de tan desagradable materia. Más del 90 % de las deyecciones humanas que todos los días llegan a las estaciones depuradoras son transformadas en sustancias inocuas por estos microorganismos que muchos consideran alimañas perjudiciales. Pero las bacterias no se limitan a transformar los desechos procedentes de la inevitable actividad biológica de los humanos, también son capaces de eliminar otro tipo de residuos, tanto o más peligrosos, que son fruto de otras acciones que poco tienen que ver con el natural acto de hacer de cuerpo.

El petróleo, pese a que hace ya tiempo que tiene la espada de Damocles sobre su cabeza, continúa siendo el recurso energético más utilizado en nuestro planeta. La gasolina y el diesel que mueven el motor de los coches, el queroseno que utilizan los aviones, las naftas que nos permiten fabricar múltiples tipos de materiales plásticos… son solo algunas de las muchas utilidades de este especial cerdo de origen mineral del que se aprovecha absolutamente todo; pero que también contamina como pocos. Los componentes químicos que constituyen el petróleo pertenecen a la gigantesca familia de los hidrocarburos y, en general, son tremendamente peligrosos para los seres vivos. No creo que sea necesario recordar la destrucción que provocó, en el año 2002, la marea negra originada por el accidente del petrolero Prestige en el litoral norte de España, o el desastre que, poco más de una década antes, aconteció en la costa de Alaska tras el hundimiento del Exxon Valdez.

Por suerte, para colaborar con nosotros en la resolución de los desaguisados que con frecuencia preparamos, tenemos al lado, trabajando codo con codo con el todopoderoso Homo sapiens, a las pequeñas y denostadas bacterias. Existen muchas bacterias que poseen la capacidad de alimentarse con los hidrocarburos presentes en el petróleo, transformando estas contaminantes sustancias en otras completamente inocuas. La ingeniosa técnica de utilizar la acción de los seres vivos, entre los que con frecuencia también se encuentran las plantas, para eliminar peligrosas sustancias presentes en el agua, el suelo o el aire se conoce como biorremediación.1 Y las bacterias son, sin duda, unas estupendas especialistas en implementar esta técnica, pues podemos encontrar múltiples géneros microbianos que, presentes en el suelo y en el agua, poseen la capacidad de devorar con avidez los hidrocarburos del petróleo.

Es tal la variedad de microorganismos que disfrutan de la aptitud para alimentarse de los componentes del petróleo que incluso tenemos la posibilidad de utilizar diferentes géneros y especies en función del tipo de compuesto químico que queramos suprimir. Así, si se trata de limpiar un entorno contaminado con hidrocarburos alifáticos (largas cadenas formadas por la unión de átomos de carbono y de hidrógeno), no hay nada mejor que las bacterias acuáticas del género Alcanivorax. Y si nos interesa eliminar hidrocarburos cíclicos (las cadenas de carbonos e hidrógenos forman estructuras cerradas como pentágonos o hexágonos) o arrancar a los recalcitrantes hidrocarburos aromáticos (compuestos derivados del benceno), yo elegiría a algún microorganismo del género Cycloclasticus.

Pero alguno se preguntará: ¿de dónde sacamos un equipo de limpieza formado por todas esas bacterias de extraños nombres? Pues lo bueno es que la mayoría de las veces no hace falta buscarlas en ningún lado, ya que estos microorganismos limpiadores se encuentran viviendo y proliferado en el medio contaminado. Como mucho, probablemente tendremos que añadir al entorno en el que se desarrollan estos microbios algún nutriente, tipo nitrógeno o fósforo en forma de fertilizante, para promover su crecimiento, y a veces airear el medio para que dispongan del oxígeno suficiente con el que realizar eficazmente la tarea de limpieza que les hemos encomendado. No obstante, en algunos lugares muy concretos deberemos acarrear con los microorganismos y liberarlos en el sitio en el que queremos que se pongan a limpiar. De hecho, una interesante estrategia que actualmente se está estudiando, consiste en recolectar las bacterias que proliferan en nuestros vertederos para que, añadidas en forma de composta a pequeñas áreas contaminadas con gasolina o diesel, comiencen a devorar los restos de hidrocarburos que destruyen el suelo.

Las bacterias que utilizamos para limpiar las manchas de petróleo transforman los hidrocarburos en otros compuestos químicos menos –o nada– peligrosos; pero, por desgracia, con demasiada frecuencia aparecen en el medio sustancias cuya toxicidad no puede ser atenuada por la acción de los microbios. Metales pesados como el mercurio, el plomo o el cadmio son elementos tóxicos y nocivos para la mayoría de los seres vivos que, como consecuencia de las actividades antropogénicas, aparecen en nuestro entorno y que con el tiempo terminan por alcanzar la cadena alimenticia al retornar, como si de un boomerang lanzado por el karma se tratara, hasta nosotros.

A mediados del siglo pasado, los habitantes de un pequeño pueblo de pescadores, situado en el sur de la isla japonesa de Kyushu, observaron un extraño comportamiento entre los gatos callejeros que rondaban por el puerto donde cada mañana los lugareños descargaban el pescado. Muchos de los felinos domésticos que habitaban en la aldea de Minamata desarrollaron intensos temblores y movimientos descoordinados que delataban que algo extraño les estaba sucediendo. Pero lo más insólito es que los mininos poseídos por el espíritu de San Vito terminaban arrojándose al mar para morir ahogados bajo las aguas. Hubo de transcurrir poco tiempo para que la misteriosa enfermedad alcanzara a los humanos: al menos una veintena de aldeanos perecieron después de ingresar en el hospital con tremendas e incontrolables convulsiones, pérdidas temporales de conciencia e ideas delirantes. Las investigaciones encontraron al culpable de esta enfermedad, que en un alarde de originalidad denominaron enfermedad de Minamata, en el interior de los peces que capturaban y comían los aldeanos: el mercurio. El metal pesado había ido acumulándose en la bahía durante varias décadas debido a los residuos que, sin ninguna precaución, arrojaba al mar una importante industria que allí se había asentado. El tóxico metal alcanzó la cadena trófica a través de las algas, que sirvieron de pasarela para acceder a los peces, y de estos, finalmente, llegar a gatos y humanos.

Al contrario de lo que sucede con los hidrocarburos del petróleo, las bacterias no son capaces de transformar ni el mercurio ni la mayoría de los metales pesados en otras sustancias menos peligrosas; pero sí pueden llevar a cabo otra acción que también nos es tremendamente beneficiosa: retenerlos en sus minúsculos cuerpos y retirarlos de la cadena trófica. Muchos metales pesados son eliminados del ecosistema al que estaban contaminando cuando se fijan, como un imán lo hace a la puerta de la nevera, a la superficie del pequeño cuerpo del microbio; mientras que en otros casos es la propia bacteria la que, en un acto heroico e involuntario para con los humanos, secuestra en su interior a tan tóxicas y peligrosas sustancias. Los microorganismos cargados con los metales que han atrapado serán retirados del medio y depositados en almacenes adecuados, donde posteriormente se los someterá a diversos tratamientos que permitan recuperar y reutilizar el metal. Aunque existen muchos microorganismos que están dispuestos a echarnos una mano en la ardua tarea de retirar sustancias nocivas del medio ambiente, existe una bacteria que, probablemente por mi insana afición a los cómics de los X-Men, siempre me viene a la cabeza cada vez que pienso en microscópicos barrenderos. La bacteria Magnetospirillum magneticum2 posee el mismo poder que el gran Magneto pero, a diferencia de este villano imaginario, el microbio no utiliza su don para luchar contra los humanos sino para ayudarlos, para colaborar con ellos en la recolección de una especial y peligrosa «basura» llamada teluro.

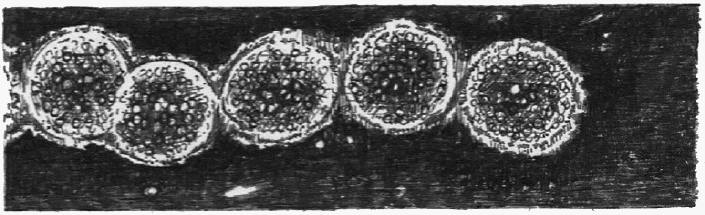

El teluro es un elemento químico que se utiliza como material para elaborar paneles fotovoltaicos, discos ópticos (CD y DVD), y como acelerador en la vulcanización del caucho, amén de otras muchas aplicaciones industriales que han sido las responsables de que su presencia como residuo contaminante en el medio natural, sobre todo en el agua, sea cada vez mayor. A la necesidad de retirar del medio una sustancia de gran toxicidad se ha unido el interés económico por recuperar un elemento que presenta una elevada demanda comercial, lo que provoca que la recuperación del teluro sea en la actualidad uno de los principales objetivos de las técnicas de biorremediación. M. magneticum es una bacteria muy especial que toma el hierro que encuentra en su entorno para construir en su interior unos minúsculos cristales de magnetita (Fe3O4), los magnetosomas, que le hacen presentar propiedades magnéticas. Pero este microbio no hace ascos al teluro, y si encuentra algo de este semimetal a su alrededor no dudará en internalizarlo y construir con él unos bonitos cristales en forma de filamento. De este modo, si en un medio contaminado con teluro añadimos nuestras bacterias magnéticas y las dejamos actuar durante un tiempo, veremos que en su interior se empiezan a formar los típicos magnetosomas que caracterizan al microorganismo, pero también cristales con el teluro que va retirando del medio. Por si fuera poco, M. magneticum no solo va a tragarse el teluro contaminante; además, su naturaleza magnética nos va a permitir recolectar a la inmensa mayoría de las bacterias que han participado en las tareas de limpieza y de esa forma, recuperar el valioso teluro con facilidad.

Magnetospirillum magneticum en cuyo interior se pueden observar los magnetosomas en forma de cubos.

Al presentar a las bacterias limpiadoras como contraposición a los microorganismos patógenos que segaron la vida de millones de personas podemos estar contribuyendo a perpetuar la clásica dicotomía bueno-malo a la que, para simplificar la realidad, los humanos somos muy aficionados a agarrarnos. Sin embargo, la complejidad de la biología que gobierna nuestro mundo hace que la artificial postura «bacteria buena versus bacteria mala» esté totalmente equivocada, ya que en muchos casos lo que siempre hemos considerado un microbio nocivo que no tiene solución puede sorprendernos mostrándose tremendamente útil y beneficioso, mientras que en otras circunstancias sucede justamente lo contrario.

Durante el desarrollo del presente escrito conoceremos a varios microorganismos capaces de terminar con la existencia de una persona en tan solo cuestión de horas, pero que utilizados en otros contextos y en otras condiciones también podrían salvarle la vida. Uno de esos microorganismos del que siempre esperamos lo peor es Helicobacter pylori, un conocido patógeno responsable de producir molestas gastritis, de promover la formación de úlceras estomacales y que es, incluso, sospechoso habitual de inducir el cáncer de estómago. Pero de igual forma que de pequeños echábamos en falta la presencia del insoportable gamberro del vecindario cuando la panda del barrio de al lado se pasaba a hacernos una «cordial» visita y a echarnos de la pista donde todas las tardes jugábamos a la pelota, la total ausencia de esta desagradable y dañina bacteria también puede meternos en importantes e inesperados problemas.

Cuestión de acidez

Hay que ver la celeridad con la que cambian las cosas en el mundo de los humanos. Los hechos que durante mucho tiempo fueron certezas absolutas que encajaban a la perfección en el rompecabezas de nuestra realidad de repente se deforman y son sustituidos por otros que a toda prisa tenemos que acoplar para modelar una nueva realidad. Y es que llevas toda tu corta y eterna vida pensando que desde Oriente, subido en el camello de Melchor, viene empaquetado el Castillo de Grayskull con el que llevas soñando durante meses, para enterarte de repente que en realidad son tus padres los que te compran el juguete en la tienda de la esquina. Tremenda revelación que obliga a un niño de siete años a reconfigurar dramáticamente el mundo en el que vive; así, si los Reyes Magos ya no existen: ¿a qué esa insistencia casi obsesiva de mi madre en que escriba la dichosa cartita con las decenas de juguetes que quiero?, ¿adónde va a parar la botella de licor que cada año dejamos junto al árbol para sus majestades?, y, lo que es más inquietante, ¿quién es ese señor con corona y barba blanca en cuyas rodillas me siento cada Navidad a contarle mis secretos? Pues si las certezas permutan a la velocidad del sonido en la tierra de los hombres, los cambios se producen casi a la velocidad de la luz en el ámbito científico.

Tanto tiempo pensando que los continentes ocupaban posiciones fijas en el planeta, para que venga un tal Alfred Wegener y nos revele que las gigantescas masas de roca siempre han estado más inquietas que un niño de cinco años en el parque de los columpios. Pues de repente un estirado inglés viene a decirnos que, después de siglos dando por supuesto que Dios creó a los animales y a las plantas tal como hoy en día los vemos, todos los seres vivos procedemos de un ancestro común que, sometido al pertinaz látigo de la selección natural, no ha tenido otro remedio que ir evolucionando. Así que, con tan relevantes antecedentes, a pocos les debió extrañar que hace tan solo unas décadas un par de doctores australianos cambiasen radicalmente el enfoque que hasta entonces se le estaba dando a una frecuente anomalía del aparato digestivo: la úlcera de estómago.

Durante mucho tiempo, la presencia de lesiones en la mucosa del estómago se vinculaba directamente a un exceso de secreción de ácido gástrico, y se asociaba con el estrés y el consumo de sustancias como el café, el tabaco o el alcohol. Pero a principios de los años ochenta, la misma década que vio nacer al dúo Milli Vanilli que con su música llenaba las pistas de baile de medio mundo, los doctores australianos Robin Warren y Barry J. Marshall, del Royal Perth Hospital, descubrieron que responsabilizar al estrés de los destrozos que en ocasiones sufre el revestimiento del estómago humano era una acción tan injusta como otorgar el mérito del éxito que, por entonces, alcanzaron las canciones de aquel famoso grupo de pop a los dos andróginos impostores. Warren y Marshall localizaron unas extrañas bacterias habitando alegremente en la mucosa del estómago humano, algo realmente sorprendente habida cuenta de la acidez que reina por aquellos lares. Pero el microorganismo, que llegaría a alcanzar la fama con el nombre artístico de Helicobacter pylori,3 posee la habilidad para sintetizar un compuesto de característico y desagradable olor, el amoníaco, que neutraliza la acidez a su alrededor y le permite desarrollarse en tan limitante hábitat. El problema es que la bacteria rara vez se ciñe a vivir pacíficamente en nuestras entrañas, pues debe interactuar con sus vecinas las células del estómago si quiere mantener con ellas una pacífica coexistencia. Los doctores australianos descubrieron que la interacción de las bacterias con el tejido que recubre el estómago desencadena la inflamación de la mucosa gástrica, que de forma sostenida conduce a una ulceración e, incluso, con el tiempo al desarrollo de cáncer de estómago. Esta observación llevó directamente a los investigadores a conseguir en el año 2005 el Premio Nobel de Medicina, y a la bacteria que descubrieron en nuestras tripas a formar parte del amplio catálogo de sustancias carcinógenas.

Actualmente sabemos que H. pylori lleva más de 10 000 años colonizando nuestros estómagos, y ese larguísimo visado de residencia no lo puede conseguir ningún parásito a no ser que haya alcanzado un pacto con las autoridades del sistema inmunológico. Bueno, pues el salvoconducto que permite a la bacteria morar en el inhóspito estómago de un humano se llama VacA, y se trata de una proteína que, arrojada a modo de filete de ternera por el microscópico malhechor, actúa calmando y despistando a los perros guardianes de nuestras defensas. Algunas cepas de la bacteria son capaces de fabricar una segunda proteína, de imperativo escatológico, conocida como CagA, sustancia que dota a las bacterias de la capacidad para regular la acidez de su hogar del mismo modo que el termostato que tengo en el salón me permite controlar la temperatura de mi casa. El inconveniente para el humano que hace de hospedador es que la proteína sintetizada por la bacteria con el objetivo de controlar los niveles de acidez del estómago también es la responsable de la inflamación gástrica, las úlceras y, en ciertas ocasiones, la aparición de una enfermedad neoplásica.

La acción que desempeña la proteína bacteriana es clave, pues el factor que va a determinar el éxito de H. pylori es el grado de acidez que hay en el estómago. Un elevado nivel podría terminar con sus minúsculas vidas, pero un valor demasiado bajo permitiría el desarrollo de otras bacterias, como Escherichia coli, que en esas nuevas condiciones desplazarían a H. pylori al ser mucho más eficaces en la obtención de recursos. Por este motivo, la bacteria estomacal debe controlar con relativa precisión el nivel de acidez del estómago, y para ello va a utilizar a la proteína CagA. Así, cuando las células parietales del estómago segregan elevadas cantidades de ácido clorhídrico, las bacterias de H. pylori responden inoculando altas dosis de CagA en las células de la mucosa gástrica. La consecuencia directa de la presencia de la proteína bacteriana es una inflamación de las paredes internas del estómago –vamos, la clásica y molesta gastritis–, el cual responde reduciendo drásticamente la cantidad de ácido liberado. Sin embargo, cuando la acidez estomacal disminuye demasiado, tanto que pueda permitir la proliferación en su seno de otras especies bacterianas que compitan con H. pylori, el microorganismo dejará de liberar la sustancia que produce la gastritis y, como consecuencia de ello, la inflamación decaerá, permitiendo que la producción de ácido clorhídrico vuelva a aumentar. De esta forma, aumentando y disminuyendo la síntesis de la proteína CagA, la bacteria controla el nivel de acidez que le es más favorable a sus intereses. Pero, por desgracia, nuestros intereses no coinciden con los del microorganismo, y el problema, para nosotros, es que la inflamación que esta sustancia induce en la mucosa del estómago puede terminar generando una peligrosa úlcera, y multiplica ¡por doce! la posibilidad de desarrollar un cáncer de estómago.

Visto lo visto, parece que H. pylori es un microorganismo del que deberíamos alejarnos cuanto antes, tal como nuestros progenitores nos recomendaban hacer con el gamberro del barrio. Y precisamente eso es lo que hemos estado haciendo durante mucho tiempo mediante el uso indiscriminado de antibióticos, eliminando la bacteria de muchos estómagos humanos y provocando que la prevalencia de la úlcera y del cáncer de estómago haya disminuido de forma importante. Pero de igual modo que el malote del vecindario nos metía con frecuencia en problemas con nuestras familias, también es verdad que su presencia era suficiente para librarnos de los golpes que venían dispuestos a regalar los muchachos de la calle de al lado. De esta forma, la ausencia de H. pylori en nuestro estómago nos libra de molestas gastritis, peligrosas úlceras y temibles cánceres estomacales pero, por el contrario, favorece la aparición de terribles enfermedades neoplásicas que afectan a nuestro esófago y que, antes de la eliminación de la bacteria, aparecían tan solo de forma residual.

El incremento de determinados y agresivos cánceres esofágicos está directamente relacionado con el aumento de la acidez estomacal debido a la desaparición de H. pylori. La ausencia de una bacteria que ha coexistido con nosotros durante milenios puede provocar la desregulación de la secreción de ácido estomacal, de forma que los niveles de ácido clorhídrico aumenten de tal modo que la peligrosa sustancia química logra ascender a través del esófago, generando la desagradable sensación que caracteriza al reflujo gastroesofágico. El ardor, que procedente del estómago asciende por el esófago, va a provocar la inflamación de la estrecha porción de tubo digestivo que comunica la boca con el estómago y a generar en él daños que con el tiempo podrán desembocar en una grave enfermedad neoplásica. Pero la desaparición de H. pylori de nuestros estómagos no solo se ha vinculado a un aumento en la frecuencia de aparición de agresivos cánceres de esófago; en la actualidad está cobrando relevancia una hipótesis que relaciona la ausencia del microbio en nuestro aparato digestivo con… ¡la obesidad!

Los científicos conocen dos hormonas que nuestro estómago es capaz de fabricar y que están implicadas en la regulación del apetito y, por tanto, en la cantidad de alimentos que ingerimos diariamente. La leptina y la grelina son dos sustancias que nuestro organismo utiliza para comunicarse con el cerebro y producir la sensación de saciedad, la primera, y de hambre, la segunda. Así, niveles elevados de leptina indican al cerebro que se debe dejar de comer, mientras que, por el contrario, cuando es la grelina la que alcanza un valor elevado, el cerebro recibe la orden de estimular el apetito y tenemos un hambre voraz. Bueno, pues varios estudios científicos4 han encontrado una aparente relación entre la presencia o la ausencia de H. pylori con los niveles en sangre de estas dos hormonas. Cuando la bacteria está presente en el estómago de un individuo, los niveles de leptina se ven incrementados y las ansias por comer disminuyen. Pero cuando tras un tratamiento con antibióticos la bacteria es eliminada, no solo los niveles de leptina disminuyen y aumentan los de grelina, sino que también lo hace el apetito del individuo. No obstante, la relación entre la presencia o la ausencia de la bacteria y la obesidad de una persona es un tema muy controvertido que continúa siendo estudiado.5 De esta forma, la ausencia de H. pylori en el estómago de un humano se relaciona con una menor incidencia de gastritis, úlceras y cáncer de estómago, pero también con un aumento del riesgo de padecer cáncer esofágico, e incluso se baraja la posibilidad de que desempeñe algún papel en la obesidad.

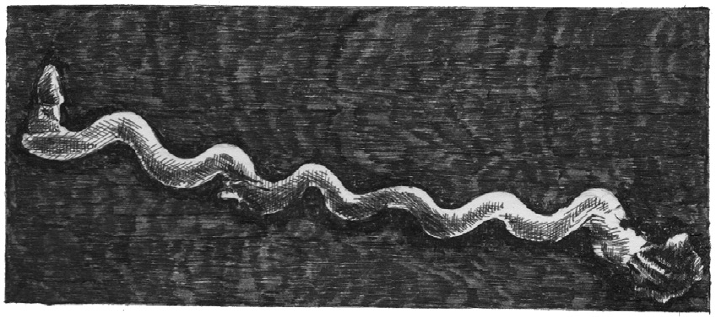

La bacteria Helicobacter pylori es la responsable de la mayoría de las úlceras de estómago no relacionadas con el uso de medicamentos.

La historia de H. pylori constituye un buen ejemplo de lo difícil que es otorgar el diploma de microorganismo bueno o microorganismo malo a cualquier bacteria, y que nos debe hacer más cautos a la hora de determinar si se debe o no eliminar un microbio de forma radical. No obstante, hay otro aspecto que puede hacernos mirar a las bacterias con otros ojos, y de igual forma que ya nunca veremos a Darth Vader de la misma forma desde que sabemos que es el padre de Luke Skywalker, es muy posible que todos nosotros cambiemos radicalmente el enfoque que tenemos de las bacterias si revelamos que una de ellas ha sido nada menos que… ¡nuestra madre!

LUCA, soy tu madre

Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana…

¡Ay, qué ganas tenía de empezar un capítulo con esta frase!, pero bueno, tengo que reconocer que aunque es cierto que la historia de la que vamos hablar sucedió hace muchísimo tiempo, algo así como unos 4500 millones de años, la galaxia en la que se desarrolla el argumento, lejana, lo que se dice lejana, va a ser que no. En realidad, el lugar en el que trascurre este relato está muy cerca de nosotros, tanto que me estoy refiriendo a nuestra propia galaxia. Por entonces, transcurridos casi 10000 millones de años desde que aquella famosa singularidad dio origen a nuestro Universo, en uno de los brazos de la Vía Láctea se acumulaba una gigantesca nube de polvo y gas que, estática durante milenios, recibió el energético impulso procedente de la última bocanada de existencia de una estrella cercana. La explosión de la estrella en forma de supernova liberó tal cantidad de energía que la perezosa nube de polvo contra la que impactó comenzó a girar y a contraerse, generando un inmenso remolino de materia que, como el agua en un desagüe, se iba acumulando en el centro de la nebulosa. La temperatura y la presión que se alcanzaron en ese punto fueron de tal magnitud que los núcleos de los átomos vencieron su natural propensión a repelerse, y se fusionaron los unos con los otros liberando todavía más energía; y al hacerlo sucedió algo extraordinario: nuestro Sol se encendió. Alrededor de la estrella se fueron formando los diferentes planetas, y en uno de ellos, la Tierra, es donde comienza, y nunca mejor dicho, nuestra historia.

Durante mucho tiempo, el planeta se mantuvo deshabitado, pero transcurridos mil millones de años de absoluto silencio, la vida hizo, por fin, su aparición. Los primeros seres vivos que reinaron sobre la faz de la Tierra eran organismos muy simples, seres formados por una única y microscópica célula en cuyo interior se localizaba el material genético que contenía todas las instrucciones que estos necesitaban para desarrollarse de forma autónoma. Muy probablemente el primer inquilino terrícola sería una bacteria de aspecto similar a muchas de las que hoy podemos encontrar en cualquier lugar del planeta; y es que si algo caracteriza a estos microscópicos seres vivos es su ubicuidad, consecuencia de la capacidad que poseen para colonizar y adaptarse a casi cualquier ambiente. Encontramos bacterias en el suelo y en el agua, viviendo en las fuentes termales y en el fondo de los océanos, habitando en las raíces de las plantas y en la boca de los animales, desarrollándose en el ardor del desierto y en la acidez del estómago… Y si por entonces, en los albores de la existencia, la homogeneidad en el mundo bacteriano era la norma, en la actualidad lo es, sin ninguna duda, la diversidad. Así, encontramos bacterias muy, muy pequeñas como los Mycoplasmas y otras tan gigantescas como Thiomargarita namibiensis; bacterias redondas como Neisseria meningitidis, alargadas en forma de bastones como Lactobacillus, incluso algunas con la misma apariencia que los deliciosos y adictivos Cheetos que devoran mis hijos, tal como le sucede al desagradable Treponema pallidum causante de la sífilis.

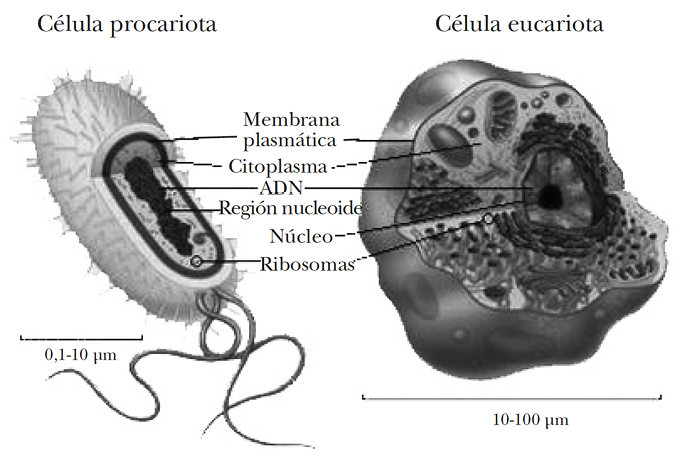

El imperio de las bacterias dominó la Tierra durante cientos de millones de años; pero un día, ya muy lejano, un nuevo organismo, una insólita criatura más compleja surgió en este planeta con el firme objetivo de desafiar al poder que hasta entonces las bacterias habían estado ejerciendo. En realidad, el nuevo residente del vecindario era casi tan minúsculo como las propias bacterias, ya que, como ellas, estaba constituido por una única célula. Sin embargo, la complejidad de su interior contrastaba con la sencillez, que hoy algunos optimistas llamarían minimalismo, que decoraba el interior de los primeros moradores del planeta. La nueva criatura se vino a denominar célula eucariota y, como si de una navaja suiza se tratara, era poseedora de una enorme variedad de estructuras capaces de desempeñar múltiples tareas con las que la vieja daga bacteriana no podía siquiera soñar: una envoltura para proteger al valioso material genético de la célula, unas eficaces centrales energéticas, un complejo y laberíntico sistema de membranas internas que permiten la maduración y el transporte de sustancias, o unas fábricas capaces de almacenar en los alimentos parte de la energía emitida por el Sol. Pero las nuevas células, más allá de todos estos útiles elementos, consiguieron algo que siempre les ha estado vetado a las bacterias: formar tejidos.

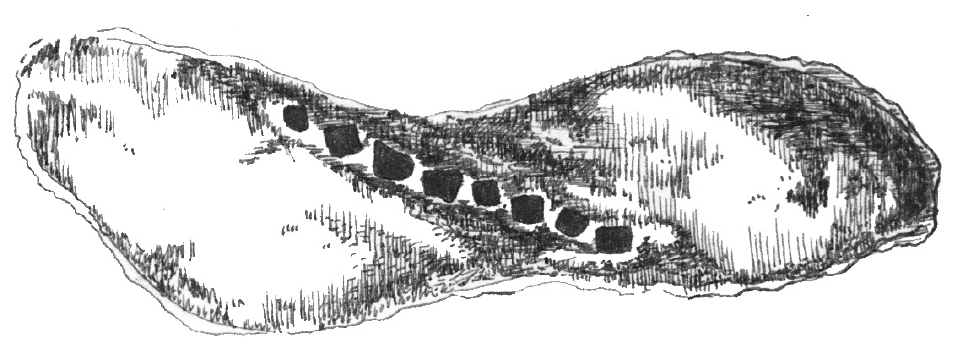

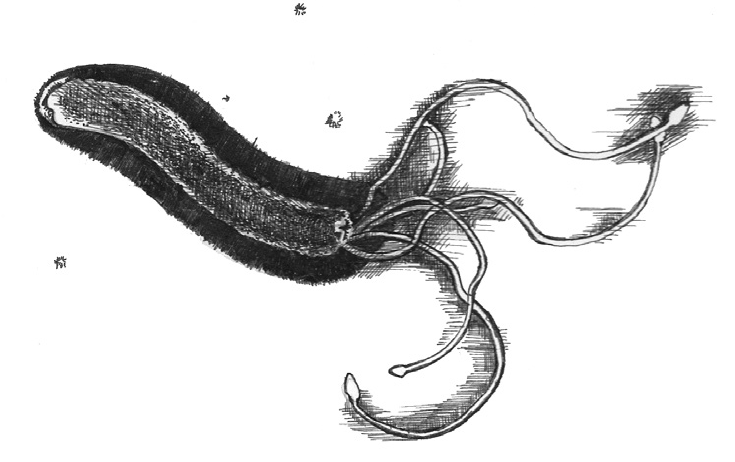

Arriba. Thiomargarita namibiensis es un gigantesco microbio que fue descubierto entre los sedimentos marinos en la costa de Namibia. Se trata de la bacteria más grande, alcanzando un tamaño de 0.75 mm, lo que la hace perceptible por el ojo humano. Su tamaño es más de 1 500 veces mayor que el de las bacterias del género Mycoplasma y hasta 12 veces mayor que el de un espermatozoide humano. Abajo. Treponema pallidum es una bacteria patógena con forma de espirilo responsable de la sífilis. Las malas lenguas aseguran que personajes de la talla de Francisco de Goya, Franz Schubert o Friedrich Nietzsche hospedaron a esta peligrosa bacteria.

Un tejido está conformado por un elevado número de células similares que desempeñan de forma coordinada una misma función. No se trata simplemente de una acumulación de células idénticas que coexisten en un determinado lugar, tal como sucede con las colonias bacterianas, sino de una íntima asociación celular donde la tarea de una célula depende de su capacidad para actuar en perfecta sincronía con el resto de las células que forman parte del mismo tejido. Podríamos asociar en nuestra imaginación a las colonias bacterianas con el caótico desorden que reina a las cuatro de la mañana en la masificada pista de baile de cualquier macrodiscoteca de nuestro país, donde cada individuo se mueve a su rollo en función de sus habilidades para el baile y del grado de alcohol en sangre. Pero si siguiendo con esta analogía tuviésemos que recrear la idea de un tejido, deberíamos recurrir a un espectáculo como el Circo de Sol, en el que cada una de las maravillosas acrobacias que realiza cada integrante de la compañía precisa de la colaboración y el buen hacer de todos sus compañeros. Pero, además, la formación de tejidos permitió a las células eucariotas formar órganos y construir organismos pluricelulares como las plantas o los animales, algo que nunca, jamás, podrán hacer las pequeñas bacterias.

Estructura de la célula procariota y eucariota.

Si nos fijamos en una bacteria, y con esa imagen grabada en la retina levantamos la vista para observar un árbol o el pájaro que está tranquilamente posado en una de sus ramas, seguramente nos parecerá que se trata de organismos tan diferentes que sería imposible encontrar un elemento común que los relacione. Pero ¡cuidado!, que la sabiduría popular ya nos avisa de que las apariencias engañan, y de igual forma que aquel extraño ser que yo catalogaba dentro de otra especie diferente a la humana resultó ser la santa madre de mi esposa, puede que el vínculo que existe entre las bacterias y el resto de los seres vivos tampoco se manifieste con claridad. Y así es, pues analizando el ADN de bacterias y células eucariotas, los investigadores descubrieron algo tremendamente revelador, y es que el idioma en el que está codificada la información genética de todos los organismos del planeta es ¡exactamente el mismo! Ese especial lenguaje celular se llama código genético y es manejado con soltura por una bacteria, por las células de un hongo o de una encina, y, por supuesto, por todas y cada una de nuestras células. De modo que si todos los seres de este planeta son capaces de entenderse utilizando un idioma universal, tenemos que pensar que todos ellos derivan de un antepasado ancestral que ya usaba ese lenguaje. Y suponiendo que el primer ser vivo que se desarrolló en nuestro planeta fue una bacteria, no nos queda otra posibilidad que admitir que todos, absolutamente todos los organismos que habitan o han habitado en la Tierra tienen como ancestro común a un pequeño y rudimentario ser unicelular que los científicos han venido a llamar LUCA (last universal common ancestor). Así que del mismo modo que a Luke Skywalker no le quedó más remedio que reconocer como padre a su peor enemigo, nosotros no tenemos otra opción que asumir que una simplona bacteria ancestral fue nuestra madre.

El amante parásito

Siempre he pensado que la mujer es un ser especial, percepción que creo que comenzó a brotar en mí a los doce años cuando, sin previo aviso, de repente prefería oler el pelo de mis compañeras de clase antes que jalarles las coletas durante el recreo. La singularidad que define a nuestras compañeras no se debe en modo alguno a su peculiar habilidad para diferenciar una veintena de azules donde yo solo distingo entre el claro y el oscuro; o a su sagacidad para detectar «montañas» de polvo en lugares de la casa que a mí se me muestran límpidos como el agua clara que desciende por la montaña; y tampoco, aunque parezca increíble, se debe a su portentosa capacidad para organizar a los niños y terminar con las faenas de la casa después de cumplir diligentemente con sus ocho horas de trabajo, mientras yo me agobio solo con pensar que hoy me toca bañar a los churumbeles. En realidad, hasta hace muy poco tiempo pensaba que las mujeres eran especiales porque solo ellas pueden sostener y dar la vida, acarreando, alimentando y protegiendo a nuestros vástagos durante nueve meses. Pero recientemente los científicos me han hecho saber que hay otro aspecto que hace únicas a las mujeres, y es que no solo paren a nuestros niños y los amamantan durante meses, sino que además son portadoras durante toda su existencia de una pequeña parte de nuestros hijos.

Siempre hemos sabido que las madres y los padres llevan a sus vástagos en el corazón, pero ahora hemos descubierto que en el caso de las primeras esta sensiblera expresión no puede estar, literalmente, más acertada. Diversos estudios científicos han revelado que algunas de las células que escapan del feto durante el embarazo llegan hasta el torrente circulatorio de la madre, y desde allí alcanzan diferentes lugares de la anatomía de esta, como el pulmón, la glándula tiroides o el corazón. Una vez allí, las células del futuro retoño se unen a los tejidos que forman los órganos de su mamá, quedando las células del hijo anudadas para siempre a las de su progenitora. Este acontecimiento, conocido como microquimerismo fetal,6 hace si cabe más especiales a nuestras madres, pues no solo nos han otorgado la vida, sino que además se han quedado con una pequeña parte de lo que nosotros somos latiendo en su interior. No obstante, todos sabemos que las madres siempre dan mucho más de lo que reciben, y en el caso de la biología esta máxima también se cumple con creces.

Es posible que durante el desarrollo intrauterino hayamos regalado algunas de nuestras pequeñas y valiosas células a mamá, pero lo cierto es que ella ha dejado más y mayores presentes en nosotros. Ni que decir tiene que la mitad del material genético que celosamente guardan nuestras células en el núcleo pertenecía a nuestra madre –obviamente la otra mitad es el imprescindible obsequio de papá–, pero, además, la buena mujer nos ha dejado otro importante recuerdo disperso por el citoplasma de nuestras células, regalo en forma de alargadas estructuras con aspecto de bastón que recuerdan a una bacteria y que se llaman mitocondrias.

¡Eh! De modo que nosotros le hemos regalado un pedacito de nuestro ser y ella nos responde gratificándonos ¿con qué…?, ¡¿con miles de bacterias?! Bueno, dejándonos de dramatismos, porque debemos recordar que nuestro antepasado más lejano, la frágil LUCA, también era un microorganismo; lo cierto es que las mitocondrias que nuestra progenitora nos ha dejado en herencia no solo nos resultan imprescindibles para extraer la energía de los nutrientes, sino que también encierran una hermosa y antigua historia de cooperación entre diferentes organismos que nos conduce de nuevo al increíble mundo de las bacterias y al origen de nuestra célula eucariota.

Desde finales del siglo XIX ya se especulaba con la posibilidad de que nuestras complejas células no fuesen otra cosa que el resultado de la asociación de varias simples bacterias. El origen de esta radical y sorprendente conjetura se había fraguado con el descubrimiento de unas estructuras verdes y redondeadas poseedoras de su propio material genético, llamadas cloroplastos, que se habían localizado en el interior de las células vegetales. Pero no fue hasta los años setenta del siglo pasado cuando la bióloga norteamericana Lynn Margulis propuso seriamente lo que por entonces se consideró una hipótesis revolucionaria: el origen simbiótico de la célula eucariota.

En realidad, Margulis mantenía la idea de que varias células procariotas se habían ido asociando escalonadamente para, en un primer momento, formar la célula eucariota animal y, posteriormente, la vegetal. La primera etapa de este proceso habría consistido en la unión de dos organismos procariotas, donde uno de ellos habría sido una bacteria similar a las actuales espiroquetas, que son microbios capaces de desplazarse con facilidad. Posteriormente, al dúo móvil recién formado se asociaría una bacteria con la capacidad para utilizar el oxígeno y liberar la energía contenida en los nutrientes; estamos hablando del antepasado de nuestras mitocondrias. Finalmente, solo algunas de estas células, las que se convertirían en los constituyentes básicos de las plantas, iban a aceptar a un cuarto organismo: una bacteria verdosa dotada con la habilidad para absorber parte de la energía que emite nuestra estrella y almacenarla en el interior de los nutrientes.

En la actualidad, aunque la primera de las etapas de este proceso de asociación microbiana no está completamente elucidada, el origen bacteriano de mitocondrias y cloroplastos, y por lo tanto las raíces microbianas de todas nuestras células, es reconocido por la comunidad científica. Ahora sabemos que las mitocondrias y los cloroplastos proceden de proteobacterias y cianobacterias respectivamente, dos grupos de microorganismos tremendamente frecuentes entre nosotros. Pero la duda que debería surgirnos es: ¿por qué estas bacterias abandonaron su libertad como organismos individuales y decidieron quedarse encerradas dentro de nuestras células?

Me encantaría decir que las mitocondrias y los cloroplastos se asociaron con la célula eucariota en un acto de solidaridad; que las bacterias renunciaron a su interés individual en pos del bien general; pero ni los microorganismos tienen sentimientos ni el campo de la biología son los mundos de Yupi. Obviamente, los microbios pasaron a formar parte de nuestras células porque les convenía, porque se trataba de una asociación que beneficiaba a todos: la mitocondria encontraba un lugar seguro en el que vivir donde no le faltaba alimento, mientras que la célula eucariota conseguía un huésped que liberaba la energía contenida en los nutrientes y que ella necesitaba para poder vivir. La relación entre ambas alcanzó tal nivel de dependencia que la antigua bacteria no dudó en ceder parte de sus genes a su hospedadora, que los insertó en su propio material genético; ni tampoco en eliminar todos aquellos genes que, protegida dentro de la célula, ya no iba a necesitar; y al hacerlo se vinculó de por vida a nuestras células.

No obstante, incluso las relaciones más estables y bien avenidas pueden tener un origen totalmente inesperado. Y es que aquella chica de la capital que mi primo el solterón conoció en la fiesta del pueblo y que al inicio de la verbena era, y cito textualmente, «un orco que no hay por dónde agarrarlo», se transformó tres horas después y dos litros de alcohol mediante en su «delicada princesita», para en pocos años ser la idolatrada madre de sus cuatro hijos. Del mismo modo, los científicos sospechan que la hoy indisoluble relación entre mitocondrias y células eucariotas ha sido la inesperada transformación de algo que no tenía ninguna pinta de terminar como lo hizo, pues esta microscópica historia de amor comenzó como un episodio de brutal parasitismo.

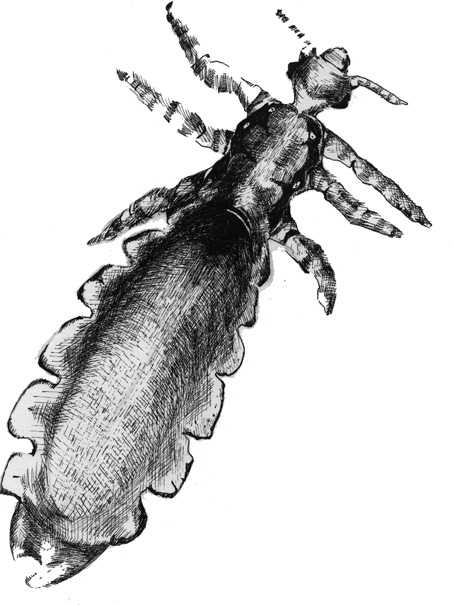

Las mitocondrias son antiguas bacterias que pertenecían al filo de las proteobacterias y que, dentro de este gigantesco grupo de microbios, guardan un gran parecido con Rickettsia prowazekii, nombre que probablemente no nos resulte demasiado familiar, pero quizás sí la enfermedad que esta bacteria produce en los humanos: el tifus exantemático. El microbio fue localizado por primera vez en el intestino de los piojos corporales humanos (Pediculus humanus corporis) que habitan entre las costuras de la ropa y que solo abandonan para sorber la sangre del despreocupado humano que la viste. El microorganismo es arrastrado junto a las heces del piojo, y pasa a través de la picadura de este al cuerpo del individuo cuyas células va a infectar, pues esta bacteria, como la mitocondria, no puede vivir fuera de una célula que la sustente. Rickettsia prowazekii se ha especializado de tal manera en obtener todos los recursos que necesita parasitando a nuestras células que no le importa ir perdiendo genes que simplifiquen cada vez más su material genético haciéndola más dependiente de su hospedador. Curioso y extravagante comportamiento que miles de años atrás también desarrolló otra bacteria que ahora llamamos mitocondria.

La cercanía taxonómica y la similitud en el comportamiento de las mitocondrias y Rickettsia prowazekii nos invita a pensar que la hermosa historia de amor en la que hoy se encuentran inmersas las mitocondrias y nuestras células comenzó como una dramática lucha por la supervivencia entre parásito y hospedador. Argumento que sin duda daría para una buena película, quizás dirigida por el gran Pedro Almodóvar. ¡Sí! Ya me puedo imaginar el gigantesco cartelón en plena Gran Vía con el rostro en blanco y negro de una mujer horrorizada ante la visión de un individuo de rasgos caribeños y confundido por la noche, enmarcado por unas enormes letras de un intenso color rojo que rezan El amante parásito.

El piojo corporal humano (Pediculus humanus corporis) es una de las tres especies de piojos que parasitan al hombre y la única capaz de transmitir peligrosas enfermedades como el tifus exantemático epidémico que ha hecho estragos en las poblaciones humanas durante los periodos de guerra o en épocas de hambruna.

Está claro que la palabra bacteria adquiere con demasiada frecuencia una connotación negativa, probablemente porque las historias trágicas nos impactan con mayor fuerza y se graban a fuego en nuestro cerebro al constituir una lección que debemos aprender para conservar la vida. Es fácil recordar que una bacteria produce una determinada enfermedad capaz de fulminar la vida de miles de personas, pero rara vez nos acordamos de que otros organismos del mismo reino fermentan la leche y producen el yogur que desayunamos cada mañana. La visión que tenemos de las bacterias como entes nocivos puede ser una consecuencia natural de nuestra condición humana, pero no por ello deja de ser tremendamente injusta. Es innegable que muchas bacterias son las responsables de multitud de enfermedades que han matado, y lo seguirán haciendo, a muchísimas personas; pero no es menos cierto que otras muchas bacterias desempeñan importantes funciones, de las que también nos beneficiamos, que hacen nuestra vida más fácil y segura. Además, nadie debería renegar de sus raíces, y les recuerdo que no solo tenemos millones de antiguas bacterias viviendo en el interior de nuestras células, sino que, por si eso fuera poco, una bacteria ancestral es nuestra madre.