I

La institución eclesial en su forma patriarcal

Los primeros siglos

La crucifixión de Jesús fue el punto de partida del nacimiento de la Iglesia como institución. La palabra «ecclesia» aparece 106 veces en el Nuevo Testamento, en 103 casos con el sentido de asamblea de los seguidores de Cristo, llamados cristianos por primera vez en Antioquía. San Pablo usa la palabra tanto para designar las asambleas locales, «iglesias» de Judea, Asia, Tesalónica, Corintia, Laodicea, como para designar «toda la Iglesia de Dios». Cristo le había dicho a Pedro: «Tú eres Pedro, y sobre esa piedra levantaré mi iglesia» (Mateo, XVI, 18). Los teólogos cristianos ven en Cristo el fundador de la Iglesia y en los apóstoles sus sucesores, lo que explica que la Iglesia sea calificada de «apostólica» y que los obispos sean situados en «la sucesión apostólica», única fuente de legitimidad.

El nuevo movimiento tuvo su centro inicial en Jerusalén y se fun dó en una unidad orgánica con Jesucristo: «Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros parciales» (Pablo a los Corintios, I, 12, 28). La Iglesia se ve a sí misma como el cuerpo de Cristo cuya cabeza es Él mismo; la Iglesia es una, como uno es Cristo, una la fe, uno el bautismo, etcétera.

Forma un solo rebaño, con un solo pastor: Cristo. De todo esto se deduce que la Iglesia de Dios es cuerpo místico de Cristo y por lo mismo debe ser santa, católica, es decir, universal, porque Cristo es el redentor de todos los hombres. Más tarde será llamada «ortodoxa» porque conserva en su pureza todo el dogma y sólo el dogma, sin añadir ni recortar nada.

Los primeros cristianos eran judíos y, alrededor de la Iglesiamadre de Jerusalén, la rama judeo-cristiana duró varias generaciones; no pensaban en separarse de Israel, ni del templo, pero el desarrollo de la profecía mesiánica, el deber de dar testimonio de la resurrección del mesías Jesús, la interpretación del Antiguo Testamento como un libro cristiano y finalmente la extensión de la prédica a los paganos gentiles, todo los empujó a la creación de esa Iglesia.

La conversión de Saúl de Tarso, bautizado como Pablo, fue como una segunda y decisiva fundación que llevó la Iglesia a la catolicidad, a la universalización, en el marco de todo el Imperio romano y más allá de sus fronteras. La aportación de Pablo a la eclesiología ha sido y sigue siendo subrayada por todos, tanto por los teólogos como por los historiadores, cristianos o no.

El cristianismo desarrolló rápidamente una dimensión proselitista de la cual el activismo viajero de Pablo ha sido, hasta la fecha, el arquetipo. Después de un serio conflicto, ganó la batalla para liberar a los cristianos de la obligación de seguir los usos y costumbres judíos, para borrar la diferencia entre judíos y gentiles (Epístola de Pablo a los gálatas. Hechos de los apóstoles, libros XV y XXII). El cristianismo buscó ganarse a todos, hombres y mujeres, patricios y esclavos, pobres y ricos, de todas las razas y de todas las culturas.

En los primeros días, los cristianos consideraban a la Iglesia como una institución divina, no dirigida por los hombres, sino por el Espíritu Santo, el cual repartía distintos dones entre diferentes personas, para el bien de todos. Así, apóstoles y discípulos desarrollaban unos el don de proselitismo y enseñanza, otros el de evangelista, los primeros anunciando el Evangelio que los segundos recopilaban para la posteridad. En un principio, no se ve que haya una organización con cargos y jerarquía oficiales para los apóstoles, sean los 12 originales o más. Su autoridad era histórica y moral: la de unos testigos.

Después de un primer siglo difícil de documentar, se encuentra al principio del siglo II la existencia de tres oficios permanentes, por lo menos en Asia Menor: obispo, presbítero, diácono. Surgieron lógicamente para administrar las ayudas, las ofrendas, para poner fin a la confusión en la celebración, para disciplinar a los inconformes, a los abusadores y a los «falsos profetas» (Hechos, XIV, y Pablo a los corintios, I). Con la especialización nace la autoridad de quien ejerce una función que se vuelve permanente con el paso del tiempo. Llega un momento en que cristaliza un cuerpo de especialistas, el de los «eclesiásticos», ya separado de la masa de los fieles, «feligreses» o «laicos». Los eclesiásticos toman el control de la Iglesia; se definen las reglas del acceso a tales funciones, de su permanencia en ellas, de su separación en caso de infidelidad a la ortodoxia. La base de la autoridad en la Iglesia pasa a ser la posesión del oficio eclesiástico.

Uno de los primeros documentos sobre la organización de las iglesias locales bajo la autoridad de un solo hombre, el obispo, aparece en las Epístolas de Ignacio de Antioquía, en 116; menciona al obispo como cabeza de la Iglesia, ayudado por los ancianos y los diáconos. Los presbíteros forman el consejo del obispo y los diáconos lo asisten tanto en la gestión material como en la celebración litúrgica. Eso fue el modelo que se propagó en toda la naciente cristiandad, hasta Armenia y Arabia, desde Alejandría hasta Lyon.

Las crisis doctrinales del siglo II, provocadas por el éxito rápido del gnosticismo y por el reto de Marción, este último pretendiendo rechazar totalmente las Escrituras anteriores al Nuevo Testamento, obligaron a una mayor definición, puesto que gnósticos y marcionistas se consideraban cristianos e iluminados por el Espíritu. Fue necesario establecer los criterios de la «ortodoxia»: la enseñanza de los apóstoles, plasmada en el Nuevo Testamento (cuya definición se emprende entonces, distinguiendo entre textos canónicos y textos apócrifos), es la única válida. Y crisis ulteriores alrededor de la naturaleza de Cristo llevan a la elaboración del «símbolo de la Fe», el Credo, aceptado y confirmado por todas las iglesias. Para cerrarles la boca a los disidentes que afirmaban tener también la iluminación del Espíritu, fue necesario afirmar la famosa tesis de la «sucesión apostólica»: los apóstoles, únicos testigos verdaderos del Evangelio, únicos encargados por Jesucristo, han designado a los obispos como sus sucesores y aquéllos transmiten e interpretan sin equivocarse el legado sagrado de la Fe.

Esa idea es tan vieja como Clemente de Roma (89-97 d. C.), pero fueron Irineo, Tertuliano e Hipólito los que la usaron contra los «herejes». Así, la Iglesia mantuvo la unidad y entró en posesión de una doctrina defendida por un aparato de autoridad, único habilitado para definir lo ortodoxo, lo heterodoxo y lo herético. La combinación de esa idea con la de un «clero sacerdotal» es la base de la Iglesia, y tanto la Iglesia católica como la Iglesia ortodoxa actuales mantienen que son «católica, ortodoxa y apostólica», es decir, en la continuidad ininterrumpida de la Iglesia primitiva. «La Iglesia de Dios que está en Roma [...] en Corinto», escribe Pablo: tal es, hasta la fecha, el fundamento de la eclesiología. Los obispos son fundamentales porque ellos aseguran la continuidad apostólica que se remonta hasta Jesús, porque ellos y sólo ellos transmiten la gracia apostólica.

Técnicamente hablando, los obispos (episkopoi) no eran diocesanos como hoy. Cada iglesia por pequeña que fuese, tenía su obispo. La diócesis, palabra administrativa (circunscripción) del Imperio grecorromano, hizo su aparición a finales del siglo III, pero se generalizó en el IV, después de la conversión de Constantino y cuando el cristianismo se volvió la religión del Imperio. Dejó entonces el obispo de ser el pastor de una congregación para volverse diocesano y ejercer su autoridad sobre un espacio mayor y una feligresía mucho más numerosa. Esa evolución, que lleva la Iglesia a situarse en el marco político-militar del Estado, va acompañada de centralización progresiva, de prestigio mayor para los obispos de ciudades importantes, de sacralización cívicoreligiosa del obispo que se transforma en jerarca. El obispo deja de ser lo que llamaríamos hoy un cura de parroquia y se transforma en el equivalente religioso del prefecto, quien ejerce su autoridad sobre un gran territorio, varias ciudades y muchos pueblos. Esa evolución afecta a los «presbíteros», los que antes formaban parte solamente del consejo de su obispo y a partir de entonces son promovidos al papel de verdaderos pequeños obispos en cada congregación, la cual algún día se llamará parroquia. Sin embargo, no dejan de encontrarse bajo la autoridad absoluta del obispo: hay delegación, no descentralización.

Al nivel superior, los obispos deben mantener la unidad de la Iglesia. La creencia en la unidad de la Iglesia universal, a través del Cuerpo Místico de Cristo, es tan vieja como la Iglesia primitiva. Dispersos desde la Mesopotamia hasta el Atlántico, los cristianos se piensan como el pueblo de Dios, como el cuerpo de Cristo y las comunidades mantienen activas intercomunicaciones, como lo manifiestan los Hechos de los apóstoles; por lo mismo siguen un patrón común y no se alejan mucho en la organización y en la doctrina. Esa unidad informal cristalizó en el siglo IV por las mismas razones que promovieron a la figura del obispo, en la forma de los sínodos regionales, concilios generales y sistemas metropolitanos (después patriarcales). En 325, el primer concilio general (ecuménico y en griego) fue convocado en Nicea por el emperador Constantino para resolver una grave controversia teológica. Todos los concilios de la primera época son reconocidos como ecuménicos, tanto por el Occidente como por el Oriente; éstos, hasta un número de siete, fueron convocados por el emperador y sus decisiones recibieron fuerza de ley.

La teoría de la sucesión apostólica implica que todos los obispos, como guardianes e intérpretes del tesoro dogmático, sean solidarios para dar, en forma armoniosa, el mismo testimonio. Como la práctica dista mucho de la teoría, surgieron los sínodos y los concilios para limar asperezas y resolver casos problemáticos, tanto de doctrina como de comportamiento. En Nicea y en los concilios ecuménicos siguientes se afirmó la idea de un episcopado infalible en cuestión de interpretación doctrinal, siempre y cuando esté reunido en esa forma, verdaderamente ecuménica. Hoy en día, tanto el Oriente como el Occidente mantienen esa afirmación y consideran que el Espíritu inspira y guía a los padres conciliares.

Antes del primer Concilio de Nicea (325 d. C.), ciertas iglesias gozaban de una gran autoridad moral y servían de recurso para resolver problemas y conflictos. Esa autoridad, de ejemplo y testimonio, no era un poder jurisdiccional. Dependía de la importancia numérica y política de ciudades antiguamente cristianas, sedes a veces de comunidades fundadas por un apóstol o ilustres por el número de sus mártires. Los concilios, al reconocer esa situación y para el «buen orden» de la Iglesia, precisaron (finalmente en el de Calcedonia, en 451) que la Iglesia se dividía en cinco patriarcados: por rango de honor, Roma; luego Constantinopla, como segunda capital del Imperio; después Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Esa división recibió el nombre de Pentarquía. El primado de honor conferido a Roma, por ser anterior a Constantinopla y tratarse de la ciudad donde murieron supliciados Pedro, Pablo y muchos mártires, no implicaba ninguna superioridad en el mando o la autoridad.

Oriente y Occidente cristianos.

Mientras, el obispo de Roma acrecentaba su importancia como sucesor de Pedro y desarrollaba la teoría de la primacía de su sede sobre la Iglesia entera, primacía que empezó a ejercer de manera concreta en la parte occidental del Imperio desde muy temprano. Agustín de Hipona, en La Ciudad de Dios, identificó la Iglesia con el Reino de Dios y afirmó que ella ejercía una autoridad suprema sobre todas las naciones del mundo. La teoría de Agustín fue aceptada en todo Occidente, de modo que en la Edad Media la Iglesia pasó fácilmente a presentarse no sólo como el arca de salvación («fuera de la Iglesia, no hay salvación»), sino como la autoridad suprema, moral, intelectual y finalmente política. Sobre esa base, no Agustín mismo, sino otros occidentales levantarían la teoría del Papa como pontifex maximus, el pontífice máximo, cabeza única de toda la Iglesia, jefe supremo de toda la Iglesia (de todas las iglesias) y suprema autoridad en la tierra, por encima de los reyes y los emperadores, un tiempo «vicario de Cristo» y finalmente «vicario de Dios», punto que será tratado en el capítulo tercero de esta primera parte.

La Edad Media

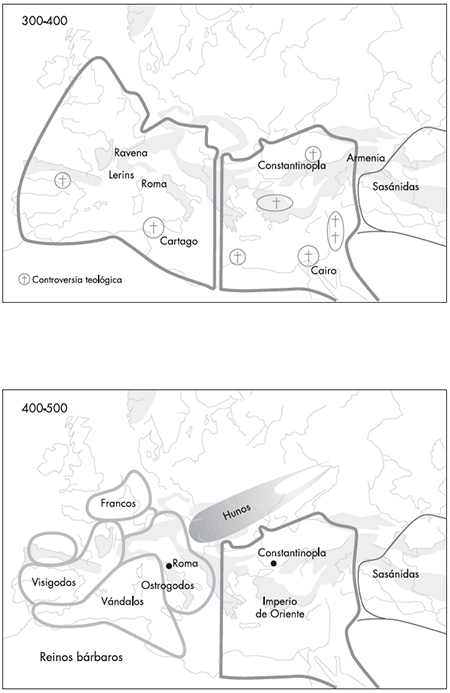

La unificación eclesiástica bajo el mando del obispo de Roma de la mitad occidental del Imperio dividido por Diocleciano, fue facilitada y acelerada por el derrumbe parcial del edificio plurisecular que aseguraba la unidad de todo el mundo mediterráneo y más allá. El Imperio bizantino toma por mil años el relevo del antiguo Imperio romano y la Iglesia de Constantinopla, capital del Imperio romano de Oriente, fundada en 330 por Constantino, comparte su grandeza, su cultura, su fasto. Ella reúne los concilios ecuménicos, convocados por un emperador que desempeña un papel muy activo. Mientras, después de la desaparición del Imperio romano de Occidente, el obispo de Roma queda solo, sin rival laico y se transforma en «Papa». Mientras, después de la gran migración de los pueblos germánicos (Völkerwanderung), los Estados occidentales que surgen de la noche bárbara, poco a poco, alcanzan para el siglo XI el nivel de cultura de Bizancio. Pero la repentina conquista árabe con la expansión de un islam militar sacude, como un terremoto, los dos imperios antiguos, el romano de Constantinopla y el persa de Mesopotamia, los que eran llamados entonces «Imperio del mar» e «Imperio de la tierra». La conquista islámica del mundo persa, de Egipto, del Medio Oriente, pone bajo el yugo del islam a tres de las cuatro iglesias orientales, a los patriarcados de Antioquía, Alejandría y Jerusalén. Constantinopla queda sola, pero su patriarca no puede transformarse en Papa del Oriente, porque tiene a su lado la poderosa figura del basileus, el emperador cristiano. Entre los siglos IX y XI aparecen al este de Europa las nuevas iglesias escandinavas, húngara y eslavas, unas en la órbita de Roma y otras en la de Constantinopla. Ese reparto geográfico conduce a una completa redistribución de la cristiandad y a la futura división en dos cristianismos, el occidental y el oriental, irreconciliables hasta la fecha.

El cristianismo oriental

El corte cronológico que distingue entre Antigüedad y Edad Media, si es válido para Occidente, no lo es –bien lo vio Gibbon hace mucho– para Oriente: el Imperio romano no murió sino hasta 1453; y fue de manera violenta, sin acabar del todo, puesto que se puede decir que perduró tanto en la ortodoxia como en el Imperio ruso. Sobrevivió por lo menos mil años al Imperio romano de Occidente, a la Roma imperial. Lo que llaman a veces, de manera criticable pero cómoda, «bizantinismo eclesiástico» no es un producto de la Edad Media, sino un desarrollo sostenido de la herencia de Constantino y de los padres griegos de la Iglesia. Ese helenismo cristiano y su contraparte política, un emperador que tiene un gran papel religioso, «apostólico», conoce una historia radicalmente diferente de la del Occidente de la misma época. La situación política no es la misma, la teología responde a otros retos. El Oriente vivió graves y profundas controversias sobre la naturaleza de Cristo, desde el arrianismo hasta el monotelismo (638-680 d. C.) que lo llevaron a precisar y a refinar puntos doctrinales. Pero se puede decir que los debates dogmáticos terminaron en el siglo VII y que la teología posterior se limitó orgullosamente a recopilar, conservar y transmitir un saber concluido. El admirable teólogo y liturgo Juan Damasceno (699-753 d. C.) decía que su labor consistía en no adelantar nada que fuera suyo, sino en presentar la verdad según la autoridad de las Escrituras y de los padres de la Iglesia.

La controversia pasó entonces del plan dogmático al plan litúrgico, a los ritos místicos de la «divina liturgia», concretamente a la controversia sobre las «imágenes» que estuvo a punto de destruir a la Iglesia oriental y al Imperio, entre 726 y 843. En este caso, como en las controversias sobre Cristo, la comunión se mantuvo con el Occidente y el Papa de Roma, consultado en varias ocasiones, lo que resultó un gran apoyo para el triunfo de la ortodoxia. Se mantuvo la unidad, la catolicidad y la ortodoxia de la Iglesia, de la Iglesia sin adjetivos.

Desarrollando su monaquismo propio, diferente del de las órdenes conventuales occidentales, encontrando sus vías místicas en la continuidad de Dionisio el Areopagita (o seudo-Dionisio, por tratarse de un seudónimo), cristiano neoplatónico del siglo V, la Iglesia oriental cultivaba sus talentos, hacía fructificar sus dones, sin innovaciones mayores. Su lógica era la permanencia y la fidelidad a su carácter primitivo, la novedad se encontró en la prédica del Evangelio allende las fronteras imperiales, entre los eslavos bárbaros, entre sus muchas naciones difíciles de distinguir bajo los nombres colectivos de búlgaros, serbios o rutenos (rusos). En esa nueva frontera, misioneros orientales y occidentales no tardarían en encontrarse y enfrentarse. Pero, por lo pronto, nadie pensaba en una separación entre un cristianismo de Oriente y un cristianismo de Occidente. Después del divorcio vendrían los sabios, los literatos, los historiadores a decir que la ruptura era inevitable, que estaba inscrita en la genética cultural de ambas partes, que la evolución divergente de los dos mundos, en todos los aspectos demográficos, económicos, sociales, políticos y culturales, tenía que afectar igualmente a la religión. Cuando el partido ha terminado, cuando se conoce el resultado, es fácil jugar al profeta.

El cristianismo occidental

La gran novedad de los primeros siglos de la Edad Media, corte cronológico inventado para esa parte del Imperio romano que se llamará un día Europa, es la llegada de los pueblos germánicos que provocan la desaparición del Imperio en Roma y una revolución profunda en todas las dimensiones de la sociedad. Si la principal característica de Constantinopla es haber conservado su carácter griego, la de Roma es haber sido revolucionada y germanizada. Decir que la Iglesia occidental es «latina», como lo hacen los orientales, será cierto con la recuperación del derecho romano, cinco o seis siglos más tarde, pero no lo es para los cinco siglos anteriores que merecen el calificativo de germánico o de godo. En esa gran revolución, la Iglesia, afectada también, fue el único elemento de continuidad histórica. El credo y el dogma se conservaron en comunión con el Oriente, las decisiones doctrinales de los concilios ecuménicos fueron aceptadas, la celebración litúrgica no varió mucho y se siguió oficiando en latín, idioma que el pueblo cristiano no entendía ya. La organización eclesiástica tampoco se modificó.

Sin embargo hubo grandes novedades. Si el Papa de Roma quedaba sin rival en forma de emperador, no tenía más que su autoridad moral para imponerse a las nuevas iglesias territoriales, de los lombardos, visigodos, francos y otros anglosajones, cuyos concilios no alcanzaban la calidad ecuménica. Los nuevos reyes convocaban sínodos y concilios y aplicaban, o no, sus decisiones. Así surgirían ciertos problemas con el Oriente, siendo uno de los más sonados el del «Filioque», del que se hablará más adelante.

Civilizadora, educadora, la Iglesia asumió funciones que no le tocaron nunca en Oriente, de modo que se puede decir que le correspondió engendrar el «renacimiento carolingio», así como la evangelización de Inglaterra y Germania. Carlomagno pudo así reunir a su alrededor los mejores espíritus de Europa, entre los que se contó el gran anglosajón Alcuino, uno entre muchos. Eso explica que la contribución occidental a la gran controversia sobre los íconos, en Oriente, no haya sido nada despreciable y, finalmente, haya resultado decisiva. Las generaciones siguientes no iban a desmerecer y no se dejarían intimidar por el saber oriental.

Mientras Roma fue residencia imperial, los papas habían sido considerados por el emperador cristiano como altos funcionarios religiosos que no podían tomar posesión de su sede sin el consentimiento del monarca. Cuando Constantinopla quedó como capital única del Imperio, la situación temporal del obispo de Roma cambió radicalmente; teóricamente sujeto al emperador, el Papa era electo en Roma, por romanos. A lo largo del tiempo, el obispo de Roma había acumulado importantes donaciones que formaban el patrimonio de San Pedro y hacían de él el más grande propietario de Italia. Autoridad moral con poder material, el papado adquirió además una gran autoridad política y fue considerado como el dueño de hecho, si no en derecho, del ducado de Roma.

Las divisiones políticas y militares provocadas en el Imperio bizantino por la querella de los íconos, no permitieron al emperador defender al Papa contra los lombardos; entonces el papa Esteban II llamó a su auxilio al franco Pepino, quien intervino victoriosamente en 756. Pepino donó al Papa unos territorios que el rey de los lombardos había quitado al bizantino: el exarquato de Ravena y la Pentapola, al norte de Ancona. De esa manera accidental, nacían lo que el historiador llama «los Estados de la Iglesia» o «los Estados Pontificales». El emperador no podía ver con buenos ojos esa reducción de su imperio, pero cuando le reclamó a Pepino, aquél contestó que no había cruzado dos veces los Alpes por el emperador de Constantinopla, sino por San Pedro y la remisión de sus pecados. El rencor bizantino iba a durar mucho; el peligro lombardo no desapareció, pero Carlomagno, hijo de Pepino, le puso fin y amplió la donación hecha por su padre.

Entonces ocurrió una segunda y mayor ofensa para el basileus: el papa León III, en la navidad del año 800, consagró a Carlomagno como «grande y pacífico emperador de los romanos». Desde 476, cuando el jefe germánico Ottokar depuso al último emperador de Occidente, Rómulo Augústulo, y devolvió las insignias imperiales a Constantinopla, había un solo emperador de los romanos, el basileus. La ofensa simbólica era más difícil de perdonar que la pérdida territorial y formaría parte del contencioso entre Roma y Constantinopla.

La Iglesia bizantina (600-850).

Carlomagno, como su padre, siguió una línea de estrecha cooperación con Roma en todos los asuntos eclesiásticos, en una relación dentro de la que ninguna de las partes pretendía la supremacía. Sin embargo, ya existía en el clero quien pensaba que cualquier intervención laica en la vida de la Iglesia era mala. Eso se ve claramente en los documentos apócrifos fabricados en el siglo IX, en especial en las famosas seudodecretales; de la misma manera, un Papa como Nicolás I (858-867 d. C.) gustaba de afirmar que el obispo de Roma tenía un poder ilimitado, de fuente divina. Faltaban todavía unos siglos para que sus sucesores enfrentaran al emperador germánico y pusieran en práctica esa teoría. Pero restaban apenas unos años para que se diera el primer choque grave entre el patriarca de Constantinopla, Photius (Focio), y Roma.

Aquí termina la presentación general, el primer capítulo de esa primera parte dedicada a la historia de la Iglesia. El segundo capítulo pretende tratar con mayor profundidad el cristianismo oriental.