Capítulo 2

El poder del olvido

Una nueva teoría del aprendizaje

Los concursos de memoria son espectáculos engañosos, sobre todo en las últimas rondas.

En ese momento sólo queda un puñado de personas en el escenario, y sus rostros manifiestan toda una variedad de expresiones de agotamiento, terror y concentración. La apuesta es elevada, ya han recorrido un largo camino y cualquier error puede acabar con todo. En una escena particularmente dura de ver extraída del documental Spellbound, sobre el concurso de deletreo Scripps National Spelling Bee, un niño de doce años se encalla en la palabra «opsimath». Parece estar familiarizado con la palabra, le da vueltas y vueltas, hay un momento en que parece que ya la tiene…, pero entonces introduce una «o» en el lugar equivocado.

¡Clang!

Suena una campana (que quiere decir: ¡Respuesta incorrecta!), y el niño abre los ojos como platos, incrédulo. El público deja escapar un grito ahogado, seguido de un aplauso de consolación por el esfuerzo realizado. El niño baja del escenario, conmocionado. Se repiten escenas como ésta cada vez que otro de los concursantes bien preparados se equivoca al deletrear una palabra. Se quedan encogidos delante del micrófono, o parpadean sin ver nada, antes de que el público los envuelva en el mismo aplauso tibio. Por el contrario, los que pasan a la siguiente ronda parecen estar llenos de confianza en sí mismos, condensados en sí mismos. La ganadora sonríe cuando escucha su última palabra («logorrhea») y la deletrea a la perfección.

Estas competiciones tienden a dejarnos dos impresiones. Una es que los concursantes, sobre todo los ganadores, deben ser sobrehumanos. ¿Cómo es posible que hagan esas cosas? Sus cerebros no sólo deben ser más grandes y rápidos, sino también diferentes de la versión estándar (es decir, la nuestra). A lo mejor incluso tienen memoria «fotográfica».

No es así. Sí, es verdad que algunas personas nacen con ventajas genéticas en su capacidad memorística y en su velocidad de procesamiento (aunque aún no se ha identificado un «gen de la inteligencia» ni se sabe con certeza cómo funcionaría). También es cierto que este tipo de competiciones tiende a centrarse en personas procedentes de la zona alta del espectro, personas que sienten interés por acumular datos simplemente porque sí. Aun así, un cerebro es un cerebro, y todos los cerebros sanos funcionan igual. Si cuentan con suficiente preparación y devoción, todos son capaces de realizar hazañas memorísticas aparentemente imposibles. Y, según lo que dicen los científicos, la memoria fotográfica no existe, al menos no de la forma que la imaginamos.

La otra impresión es más insidiosa, porque refuerza una hipótesis frecuente y autodestructiva: olvidar equivale a fracasar. Esto parece evidente. El mundo está tan lleno de despistes, adolescentes obnubilados, llaves perdidas y el temor de la demencia progresiva que olvidar algo nos parece disfuncional u ominoso. Si el aprendizaje consiste en aumentar las habilidades y el conocimiento, olvidar supone perder una parte de lo que se ha ganado. Parece el enemigo del aprendizaje.

No lo es. La verdad es prácticamente lo contrario.

Por supuesto, puede ser un desastre saltarse el cumpleaños de una hija, olvidar qué sendero lleva de vuelta a la cabaña o quedarse en blanco a la hora de un examen. Sin embargo, el olvido también tiene grandes ventajas. Una es que se trata del filtro antispam más sofisticado de la naturaleza. Es lo que permite que el cerebro se concentre y que acudan a la mente los datos que andábamos buscando.

Una manera de dramatizar este hecho sería hacer que todos esos prodigios del deletreo volvieran a subir al escenario para celebrar otro tipo de competición, un torneo acelerado de lo evidente. Rápido: dime el título del último libro que has leído. La última película que has visto. El supermercado local. El nombre del secretario de Estado. Los campeones de la World Series. Y luego aún más rápido: tu contraseña de Gmail, el segundo nombre de tu hermana, el del vicepresidente de Estados Unidos.

Dentro de este concurso hipotético, todas y cada una de esas mentes tan reconcentradas se quedarían en blanco. ¿Por qué? No debido a una mera distracción o preocupación. No, esos chavales están alerta y muy concentrados. Tan concentrados, en realidad, que bloquean los datos triviales.

Piense en ello: para conservar en la memoria tantas palabras difíciles y no equivocarse al deletrearlas, el cerebro debe aplicar un filtro. En otras palabras, el cerebro debe suprimir (olvidar) información alternativa, de modo que «apático» no se convierta en «hepático», o «penumbra» en «penúltima», y debe impedir que cualquier dato trivial salga a la superficie, ya sean letras de canciones, títulos de libros o nombres de actores de cine.

Practicamos sin cesar este tipo de olvido concentrado, sin pensar mucho en ello. Por ejemplo, para cambiar una contraseña del ordenador tenemos que impedir que la antigua nos ronde por la cabeza; para aprender un idioma nuevo, debemos mantener a raya las palabras equivalentes en nuestra lengua natal. Cuando nos sumergimos plenamente en un tema, una novela o un cálculo, es natural bloquear incluso los sustantivos más comunes: «¿Me puedes pasar el comosellame, eso para comer?»

Tenedor.

Tal como dijo un psicólogo estadounidense del siglo XIX, William James: «Si lo recordásemos todo, en la mayoría de ocasiones tendríamos tantos problemas como si no recordásemos nada».1

Durante las últimas décadas, el estudio del olvido ha impuesto una reconsideración fundamental sobre cómo funciona el aprendizaje. En cierto sentido, también ha alterado lo que significan las palabras «recordar» y «olvidar». «La relación entre aprender y olvidar no es tan simple y, en ciertos sentidos importantes, es lo contrario a lo que da por hecho la gente», me dijo Robert Bjork, un psicólogo de la Universidad de California en Los Ángeles. «Todos damos por hecho que es malo, un fallo del sistema. Pero lo más habitual es que el olvido sea amigo del aprendizaje.»

Lo que sugiere esta investigación es que los «perdedores» en los concursos de memorización no tropiezan porque recuerden demasiado poco. Han estudiado decenas, quizá centenares de miles de palabras, y a menudo están familiarizados con la palabra que acaban deletreando mal. En muchos casos se equivocan porque recuerdan demasiado. Si rememorar es solamente eso, re-memorar las percepciones, datos e ideas repartidos por redes neurales interconectadas en medio de la tenebrosa tormenta del cerebro, olvidar supone bloquear el ruido de fondo, la estática, de modo que destaquen las señales correctas. La agudeza de lo primero depende de la fortaleza de lo segundo.

Otro gran beneficio del olvido no tiene nada que ver con su propiedad activa de filtro. El olvido normal (esa decadencia pasiva que tantas veces lamentamos) también es útil para aprender ulteriormente. A esto lo considero la propiedad creadora de músculo que tiene el olvido: para que fortalezcamos el aprendizaje cuando repasamos el material debe producirse alguna «anomalía». Sin olvidar un poco, a usted no le beneficiaría seguir estudiando. Olvidar es lo que permite que aumente el aprendizaje, como un músculo ejercitado.

Este sistema dista mucho de ser perfecto. Es cierto que tenemos un recuerdo instantáneo e impecable de muchos datos aislados: Seúl es la capital de Corea del Sur, 3 es la raíz cuadrada de 9, y J. K. Rowling es la autora de los libros de Harry Potter. Sin embargo, ningún recuerdo complejo nos viene a la mente dos veces de la misma manera, en parte porque el filtro del olvido bloquea algunos detalles relevantes junto a muchos irrelevantes. A menudo vuelven a emerger detalles que antes estuvieron bloqueados u olvidados. Esta alteración de la memoria es más evidente, quizá, cuando se refiere a ese tipo de episodios de la infancia que todos contamos y adornamos. Aquella vez que tomamos prestado el coche familiar, a los catorce años; cuanto nos perdimos en el metro la primera vez que visitamos la ciudad. Después de contar las mismas cosas un número suficiente de veces, puede resultar difícil saber qué es cierto y qué no lo es.

La conclusión no es que la memoria no es otra cosa que un montón de datos sueltos y un catálogo de historias embellecidas. La conclusión es que traer a la mente cualquier recuerdo altera su accesibilidad y, con frecuencia, su contenido.

Existe una teoría emergente que explica estas ideas y otras relacionadas.2 Se llama la nueva teoría del olvido por desuso, para distinguirla de otro principio más antiguo y obsoleto que decía, sencillamente, que con el paso del tiempo, si los recuerdos no se usan, se desvanecen totalmente del cerebro. No obstante, la nueva teoría es mucho más que una actualización. Es un reacondicionamiento que presenta el olvido como el mejor amigo del aprendizaje, no como su rival.

Por lo tanto, un nombre mejor sería «la teoría de olvidar para aprender». Esta frase capta sus consecuencias literales y su espíritu general, su voz tranquilizadora. Por ejemplo, una de sus implicaciones es que olvidar una buena parte de lo que acabamos de aprender, sobre todo cuando se trata de una materia nueva, no es necesariamente una evidencia de pereza, de déficit de atención o de un carácter reprobable. Por el contrario, es una señal de que el cerebro trabaja como debe hacerlo.

Nadie sabe por qué debemos ser unos jueces tan incompetentes del olvido y de otras habilidades mentales que son tan indispensables, tan automáticas, que nos parecen profundamente familiares. Sin embargo, lo somos. Y resulta útil saber por qué.

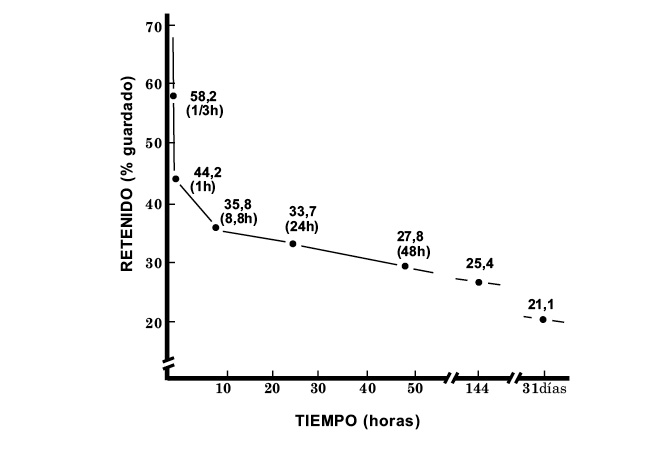

Entonces, volvamos al principio. Volvamos al primer laboratorio de todos los dedicados al aprendizaje, a su único ocupante y a su contribución más importante: la curva del olvido. La curva del olvido es precisamente lo que sugiere el nombre, una gráfica de la pérdida de memoria con el paso del tiempo. En concreto, plasma el ritmo en el que la información recién aprendida se desvanece de la memoria. Es como la curva del aprendizaje, pero invertida:

Esta curva, que se publicó por primera vez a finales de la década de 1880, no es precisamente impresionante. Es lo que cualquiera dibujaría si le pidieran que adivinase cómo cambian los recuerdos con el paso del tiempo. Sin embargo, a su creador, Hermann Ebbinghaus, no le gustaban las adivinanzas. Era una persona precisa por naturaleza, y exigía siempre evidencias. Tenía que ser así, dadas sus ambiciones. A finales de la década de 1870, siendo un joven doctorando en filosofía, se paseó por toda Europa sin dejar de cavilar. Pretendía aunar la filosofía y la ciencia, aplicar la medición rigurosa a algún aspecto de la naturaleza o de la psicología humanas. El único problema es que no sabía por dónde empezar. Una tarde, mientras echaba un vistazo en un puesto de libros de segunda mano en París, tomó de la estantería un volumen titulado Elementos de psicofísica, de Gustav Fechner. Fechner, un científico con tendencia al misticismo, percibía una conexión matemática entre el mundo interior, mental, y el exterior, natural. Sostenía que toda experiencia humana, incluso una tan efímera como el recuerdo, debería poderse reducir a unidades mensurables que se pudieran insertar en algún tipo de ecuación. La reputación de Fechner como científico (había realizado experimentos elegantes sobre el sentido del tacto) prestó cierta verosimilitud a algunas de sus ideas más atrevidas.

A medida que leía, Ebbinghaus sintió que algo cambiaba en su interior; fue una sensación que años más tarde describiría a un alumno. Seguramente también atisbó su futuro en aquel preciso instante, porque más tarde dedicó a Fechner su mayor obra, La memoria: una contribución a la psicología experimental.

La ecuación del recuerdo. ¿Existió alguna vez? Y si fue así, ¿se podía poner por escrito?

Los recuerdos tienen infinitas formas y tamaños. Hay los que duran una hora y los que duran toda la vida; hay fechas y números, recetas y recitales; por no mencionar anécdotas, percepciones emocionales, la mirada en el rostro de un niño la primera vez que lo dejan en la parada del autobús el primer día de colegio, la sonrisa de complicidad que intercambian dos amigos cuando piensan que nadie les ve… El tapiz de gafes y desilusiones que compone una vida. Nuestra capacidad para recordar datos concretos también varía mucho. A algunos se les dan bien los nombres y los rostros; a otros, recordar números, fechas, fórmulas. ¿Cómo es posible medir semejante espectro multiforme, y mucho menos estudiarlo?

Toda una generación de científicos anteriores a Ebbinghaus se había limitado básicamente a no hacer nada, dejando pasar la pregunta. Era demasiado. Las variables eran abrumadoras.

Sin embargo, donde otros detectaban una cautela justificada, Ebbinghaus veía falta de coraje. Al explicar sus motivos para buscar la ecuación de la memoria, escribió: «En el peor de los casos, preferimos la resignación que nace del fracaso de unas investigaciones serias antes que del asombro persistente e impotente frente a las dificultades». Si nadie más aceptaba el reto, lo haría él. Para estudiar cómo almacena el cerebro la nueva información, necesitaba una información que fuera, realmente, nueva. Una lista de sustantivos, nombres o cifras no le servía; la gente va por el mundo con un enorme almacén de asociaciones para todas estas cosas. Incluso los esbozos abstractos tienen una cualidad evocadora, que recuerda a Rorschach. Si mira el tiempo suficiente una nube, empezará a parecerse a la cabeza de un perro, lo cual a su vez activa en el cerebro cientos de circuitos relacionados con los perros. Nuestro cerebro puede darle sentido a casi cualquier cosa.

Sigue siendo un misterio cómo llegó Ebbinghaus a su solución.3 El psicólogo estadounidense David Shakow, mucho más tarde, en un ensayo biográfico, escribió: «¿Fue una invención, en el sentido habitual del término, es decir, deliberada? ¿O fue en gran medida un descubrimiento? ¿Qué papel desempeñaron el balbuceo de un bebé, una progresión transitoria a la infancia, la lectura de El galimatazo y los insultos que dirige un cochero parisiense a uno londinense?»

Lo que creó Ebbinghaus fue un catálogo de sonidos sin sentido. Se trataba de sílabas sueltas que formó al introducir una vocal entre dos consonantes. RUR, HAL, MEK, BES, SOK, DUS. En su mayor parte carecían de significado.

Ebbinghaus había encontrado sus «unidades» de memoria genéricas.

Creó unas 2.300; era un fondo de todas las sílabas posibles, o al menos tantas como se le ocurrieron. Elaboró listas de las sílabas, agrupaciones aleatorias que contenían entre siete y treinta y seis sílabas. Entonces empezó a memorizar una lista por vez, leyendo las sílabas en voz alta, marcando el ritmo con un metrónomo, fijándose en cuántas repeticiones necesitaba para alcanzar una puntuación perfecta.

Cuando consiguió un puesto como instructor en la Universidad de Berlín en 1880, llevaba a sus espaldas más de ochocientas horas de práctica con sus sonidos sin sentido. Siguió trabajando en su pequeño despacho, paseando de un lado a otro; era un hombre fornido, de barba poblada y con gafas a lo Ben Franklin, escupiendo sílabas a un ritmo de hasta 150 por minuto. (En otra época u otro país, seguramente se lo habrían llevado y le habrían puesto una camisa de fuerza.) Se ponía a prueba en diversos intervalos: veinte minutos después de estudiar. Una hora. Un día después, luego una semana. También variaba la duración de sus sesiones de práctica, y descubrió (¡sorpresa!) que el aumento de las sesiones de práctica, por lo general, le proporcionaba mejores puntuaciones en los exámenes y reducía su índice de olvidos.

En 1885 publicó sus resultados en La memoria: una contribución a la psicología experimental, donde describía una manera sencilla de calcular el porcentaje olvidado después de una sesión de estudio. La ecuación no era gran cosa, pero fue el primer principio riguroso de la rama emergente de la psicología, y precisamente lo que se había propuesto descubrir una década antes en un puesto de libros en París.

Ebbinghaus había encontrado su ecuación (otros la expresarían como una gráfica).

No había cambiado el mundo. No obstante, sí que inauguró la ciencia del aprendizaje. Una generación más tarde, el científico británico Edward Tichener escribió: «No es exagerado decir que el uso de sílabas absurdas como medio para el estudio por asociación señala el progreso más considerable en este capítulo de la psicología desde los tiempos de Aristóteles».

La curva del olvido de Ebbinghaus atrajo la atención de muchos teóricos, y no la soltó. En 1914 un influyente investigador estadounidense sobre la enseñanza, Edward Thorndike, convirtió la curva de Ebbinghaus en una «ley» del aprendizaje. La llamó la ley del desuso, que afirmaba que la información aprendida, si no se usa continuadamente, se desvanece por completo de la memoria; es decir, o la usa o la pierde.

La ley parecía sólida. Sin duda parecía encajar con la experiencia, definiendo qué creía la mayoría de personas sobre el aprendizaje, que es lo que se sigue pensando hoy. Sin embargo, esa definición esconde más de lo que revela.

Veamos un ejercicio sencillo que podemos hacer en casa, es indoloro y está repleto de nutrientes literarios. Dedique cinco minutos a leer los versos que aparecen a continuación. Léalos cuidadosamente e intente memorizarlos. Están sacados del poema El naufragio del Hesperus, de Henry Wadsworth Longfellow.

Al alba, en la playa desierta,

un pescador atónito miraba

la forma de una bella joven

sujeta a un mástil que en el mar flotaba.

La sal marina se congeló en su pecho,

en sus ojos las lágrimas saladas;

y vio su pelo, como las pardas algas,

que entre las olas subía y bajaba.

Así fue como naufragó el Hesperus,

inmerso en nieve y la tiniebla.

¡Cristo nos guarde de esta muerte aciaga,

en la costa de la Angustia del Normando!

Muy bien. Ahora deje el libro, tómese un café, dé un paseo, escuche las noticias. Distráigase unos cinco minutos, el mismo tiempo que dedicó a memorizar el poema. Luego, siéntese y ponga por escrito todos los versos que recuerde. Guarde el resultado (lo necesitará más tarde).

Éste fue precisamente el examen que un profesor e investigador británico llamado Philip Boswood Ballard empezó a poner a niños de primaria a principios de la década de 1900, en el barrio trabajador londinense de East End.4 A aquellos niños se les consideraba alumnos ineficientes, y Ballard sentía curiosidad por saber por qué. ¿Se trataba de un déficit en el aprendizaje inicial? ¿O quizá más adelante sucedía algo que interfería en el recuerdo? Para descubrirlo les hizo estudiar diversos materiales, incluyendo baladas como la de Longfellow, para ver si lograba localizar el origen de sus problemas educativos.

El detalle es que aquellos niños no manifestaron ningún déficit cognitivo que pudiese detectar Ballard. Al contrario.

Sus puntuaciones a los cinco minutos de estudiar no fueron nada del otro mundo. A algunos les fue bien y a otros no. Sin embargo, Ballard no había acabado. Quería saber cómo afectaría el paso del tiempo a aquellos versos memorizados. ¿Mermaba el recuerdo, de alguna manera, varios días después de que los niños hubieran estudiado? Para descubrirlo los sometió a otro examen dos días más tarde. Los alumnos no esperaban que volvieran a examinarlos, y sin embargo sus puntuaciones mejoraron en una media del 10 por ciento. Unos días después, Ballard los examinó una vez más, de nuevo sin anunciárselo.

«J. T. mejoró de quince a veintiún versos en tres días», escribió, hablando de una alumna. «Dice que le parecía ver los versos delante de sus ojos.» Hablando de otro que mejoró en una semana, porque consiguió recordar once versos en lugar de los tres del primer examen, comentó: «Imaginaba las palabras escritas en la pizarra [en este caso los versos los aprendieron leyéndolos en la pizarra]». Un tercero, que recordó nueve versos en el primer examen y trece unos días más tarde, dijo a Ballard: «Cuando empecé a escribir, podía imaginar el poema sobre el papel que tenía delante».

Esta mejora no fue solamente curiosa: fue una contradicción radical de la teoría de Ebbinghaus.

Ballard dudó de lo que estaba viendo, y durante los años siguientes realizó cientos de pruebas adicionales donde participaron más de diez mil sujetos. Los resultados fueron los mismos: la memoria mejoraba durante los primeros días sin necesidad de estudiar más, y por lo general los alumnos sólo empezaban a olvidar al cabo de cuatro días.

Ballard publicó sus descubrimientos en 1913, en un ensayo que, según parece, ha provocado más confusión que otra cosa.5 Pocos científicos apreciaron lo que había hecho, e incluso hoy día es poco más que una nota a pie de página en la psicología; es un personaje aún más desconocido que Ebbinghaus. Aun así, Ballard sabía lo que tenía entre manos. «No sólo tendemos a olvidar lo que hemos recordado una vez», escribió, «sino que tendemos a recordar lo que una vez olvidamos».

La memoria no presenta una sola tendencia con el paso del tiempo, hacia la decadencia. Presenta dos.

La otra, la «reminiscencia», como la bautizó Ballard en aquel entonces, es una especie de crecimiento, un burbujeo de datos o palabras que no recordamos haber aprendido nunca. Ambas tendencias se manifiestan en los días posteriores a nuestro intento de memorizar un poema o una lista de palabras.

¿Qué era lo que estaba pasando?

Una de las pistas la hallamos en Ebbinghaus. Había sometido a prueba la memoria usando solamente sílabas carentes de sentido. El cerebro no tiene ningún lugar donde «meter» estos tríos de letras. No están relacionados entre sí ni con nada más; no forman parte de un lenguaje o un patrón estructurados. Por lo tanto, el cerebro no retiene durante mucho tiempo las sílabas sin sentido, porque no lo tienen. El propio Ebbinghaus admitía esto, escribiendo que quizá su famosa curva no fuese aplicable a nada más que a lo que él había estudiado directamente.

Recuerde que el olvido no es sólo un proceso pasivo de decadencia, sino también uno activo de filtrado. Trabaja para bloquear la información molesta, para eliminar el desorden inútil. Las sílabas sin sentido son ruido; El naufragio del Hesperus, de Longfellow, no lo es. El poema podrá sernos útil o no en nuestra vida cotidiana, pero al menos está inserto en una malla de redes neurales que representan palabras y patrones que reconocemos. Esto podría explicar por qué existe una diferencia entre la eficacia con la que recordamos sílabas sin sentido y la que manifestamos al recordar un poema, un relato corto u otro material que tiene sentido. Sin embargo, no explica el aumento de la claridad después de dos días sin ensayar, las «lágrimas saladas» y «el pelo, como las pardas algas» que suben a la superficie desde las profundidades neuronales. Aquellos niños «ineficaces» del East End demostraron a Ballard que recordar y olvidar no son procesos relacionados entre sí de la manera que todos daban por hecho.

La curva del olvido era engañosa y, como mucho, incompleta. Quizá incluso fuera necesario sustituirla por otra cosa.

Durante las décadas posteriores a la publicación de los descubrimientos de Ballard los científicos sintieron un modesto interés por «la mejora espontánea». Razonaban que el efecto debería ser fácil de detectar en todo tipo de aprendizaje. Pero no lo era. Los investigadores realizaron muchos experimentos, y los resultados se dieron a conocer por todas partes. En una prueba realizada en 1924, por ejemplo, los sujetos estudiaban una lista de palabras y se sometían a un examen justo después. Luego pasaban por otro examen en diversos intervalos de tiempo: ocho minutos, dieciséis minutos, tres días, una semana. Por regla general a medida que pasaba el tiempo acertaban menos, no más.6

En un experimento realizado en 1937, los sujetos que memorizaban sílabas sin sentido manifestaron cierta mejora espontánea después de un examen inicial, pero sólo durante unos cinco minutos, lapso tras el cual sus puntuaciones caían en picado.7 Un estudio de 1940 muy citado descubrió que los recuerdos que tenían las personas de un conjunto de palabras, otro de frases breves y otro de un párrafo en prosa mermaban durante un periodo de veinticuatro horas.8 Incluso cuando los investigadores detectaban la mejora de cierto tipo de material, como la poesía, percibían un efecto adverso en otra cosa, como las listas de vocabulario. Matthew Hugh Erdelyi, del Brooklyn College, en su historia sobre esta época,9 The Recovery of Unconscious Memories, escribió: «Los psicólogos experimentales empezaron a trabajar con el enfoque de Ballard y, como si se debatieran en arenas movedizas, cada vez se vieron más inmersos en la confusión y en las dudas».

Estos sentimientos encontrados condujeron inevitablemente a preguntas sobre los métodos de Ballard. ¿De verdad los niños a los que sometió a examen recordaron más con el paso del tiempo, o quizás esa mejora se debía a algún error en el diseño del experimento? No era una pregunta retórica. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, los niños hubieran ensayado la poesía por su cuenta, entre un examen y otro? En ese caso, Ballard no tenía nada.

En un ensayo influyente que contenía todas las investigaciones publicadas hasta 1943, un teórico británico del aprendizaje, C. E. Buxton, llegó a la conclusión de que el efecto de mejora espontánea de Ballard era «un fenómeno “ahora lo ves, ahora no lo ves”», es decir, un espejismo.10 No pasó mucho tiempo antes de que muchos científicos aceptasen la opinión de Ballard y abandonaran la investigación. Había cosas mucho mejores que hacer con las herramientas de la psicología que perseguir fantasmas, y sin duda mucho más prestigiosas desde el punto de vista cultural.

La terapia freudiana estaba en pleno auge, y sus ideas sobre los recuerdos recuperados superaban fácilmente en atractivo sexual a los extractos de Longfellow de Ballard. Los conceptos que tenían estos dos hombres sobre el recuerdo eran prácticamente idénticos, pero Freud hablaba de traumas emocionales reprimidos. Afirmaba que excavar en esos recuerdos y «trabajarlos» podía aliviar la ansiedad crónica e incapacitante. Podía cambiar vidas. Si eran fantasmas, eran mucho más cercanos a la realidad que un puñado de versos recitados.

Además, a mediados de siglo el verdadero interés por aprender ciencias se centraba en el refuerzo. Era el momento álgido del behaviorismo. El psicólogo estadounidense B. F. Skinner demostró cómo las recompensas y los castigos podían alterar la conducta y acelerar el aprendizaje en muchas circunstancias. Skinner comparó entre sí diversos programas de recompensa y obtuvo resultados sorprendentes: la recompensa automática para una respuesta correcta no origina un gran aprendizaje; las recompensas ocasionales y periódicas son mucho más eficaces. La obra de Skinner, que tuvo una influencia tremenda entre los educadores, se centraba en mejorar la enseñanza, no tanto en las peculiaridades de la memoria.

Sin embargo, los hallazgos de Ballard no desaparecieron del todo. Siguieron marinándose en las mentes de un grupo reducido de psicólogos que no podían descartar la idea de que era posible que algo importante se les estuviera escurriendo entre los dedos. En las décadas de 1960 y 1970, esos pocos curiosos empezaron a separar la poesía de las cosas sin sentido.

El efecto Ballard era y es real. No fue el resultado de un error en el diseño del experimento; los niños de sus estudios no podían haber ensayado unos versos que no recordaron después del primer examen. No podemos practicar lo que no recordamos. El motivo de que los investigadores tuviesen tantos problemas para aislar la «reminiscencia» de Ballard fue que el punto fuerte de este efecto depende en gran medida del material utilizado. En el caso de las sílabas sin sentido, y en el de la mayoría de listas de vocabulario o frases aleatorias, es cero: no hay una mejora espontánea en las puntuaciones de los test al cabo de uno o dos días. Por el contrario, la reminiscencia es sólida para las imágenes, fotografías, dibujos, cuadros… y para la poesía, con sus imágenes lingüísticas. Además, necesita tiempo. Ballard había identificado el «surgimiento» de nuevos versos en los primeros días después del estudio, cuando el efecto es más intenso. Otros investigadores lo habían buscado demasiado pronto (al cabo de unos minutos) o demasiado tarde (después de una semana o más).

Matthew Erdelyi fue uno de los investigadores cruciales para clarificar las reminiscencias, y empezó sometiendo a examen a un colega más joven, Jeff Kleinbard, que en aquel entonces estudiaba en la Universidad de Stanford.11 Erdelyi facilitó a Kleinbard un conjunto de cuarenta imágenes que debía estudiar en una sola sesión, con la excusa de que «debía tener la experiencia de ser un sujeto de investigación» antes de realizar experimentos propios. En realidad, era un sujeto de investigación, y durante la semana siguiente Erdelyi lo sometió a examen repetidas veces, sin previo aviso. Los resultados fueron tan claros y confiables (en los exámenes de los dos primeros días Kleinbard recordaba cada vez más cosas) que los dos organizaron estudios más amplios. En uno de ellos hicieron que un grupo de jóvenes intentase memorizar una serie de sesenta dibujos. Los participantes veían los dibujos uno a la vez, proyectados en una pantalla, con un lapso de tiempo de cinco segundos entre ellos: eran dibujos sencillos de cosas como una bota, una silla y un televisor.

El grupo hizo una prueba inmediatamente después y durante siete minutos intentó recordar los sesenta objetos, escribiendo una palabra por objeto recordado (los dibujos no iban acompañados de palabras). La puntuación media fue de 27. Sin embargo, diez horas más tarde la media fue de 32; un día después, de 34; al cabo de cuatro días había ascendido a 38, donde se estancó. Un grupo de comparación, que estudió sesenta palabras proyectadas en diapositivas, pasó de 27 imágenes recordadas a 30 durante las diez primeras horas… y nada más. Sus puntuaciones descendieron ligeramente con el paso de los días siguientes. Pronto estaba fuera de toda duda que la memoria, como lo expresó Erdelyi en un ensayo reciente, «es un sistema heterogéneo, abigarrado, que mejora y empeora con el paso del tiempo».

Esto enfrentó a los teóricos a un acertijo aún mayor. ¿Por qué mejora con el tiempo el recuerdo de imágenes mientras que el de una lista de palabras no lo hace?

Los científicos ya habían especulado sobre las respuestas. Quizá fuera cuestión de disponer de más tiempo para escudriñar la memoria (dos exámenes en vez de uno). O quizá la demora entre pruebas relajase la mente, aliviara la fatiga. Sin embargo, no fue hasta la década de 1980 cuando los psicólogos contaron con suficientes evidencias firmes como para empezar a construir un modelo más completo que explicara el efecto Ballard y otras peculiaridades de la memoria. La teoría que surgió no es tanto un espectacular mapa de cómo funciona la mente, sino más bien un conjunto de principios basados en la investigación, una teoría que incluye a Ebbinghaus y a Ballard, además de muchas otras ideas y personajes aparentemente opuestos. Los científicos que mejor han sostenido esta teoría y la han caracterizado con mayor claridad son Robert Bjork, de la UCLA, y su esposa, Elizabeth Ligon Bjork, también de la UCLA. Ellos han sido en gran medida los padres de la nueva teoría del desuso (la llamamos «olvidar para aprender»).12

El primer principio teórico es éste: toda memoria tiene dos capacidades sólidas, una para almacenar y otra para recuperar.

El poder de almacenar es simplemente eso, la medida de lo bien que se ha aprendido algo. Aumenta sin cesar con el estudio, y más radicalmente con el uso. La tabla de multiplicar es un buen ejemplo. Nos la inculcan en primaria, y la usamos constantemente durante la vida, en una amplia variedad de circunstancias, desde cuadrar la cuenta bancaria hasta calcular propinas o ayudar a hacer los deberes a nuestro hijo de cuarto de primaria. Su capacidad de almacenamiento es enorme.

Según la teoría de los Bjork, el poder de almacenar puede aumentar, pero nunca merma.

Esto no quiere decir que todo lo que vemos, oímos o decimos quede almacenado para siempre, hasta que morimos. Más del 99 por ciento de las experiencias es pasajero, inmediato y fugaz. El cerebro retiene solamente lo que es relevante, útil o interesante, o lo que puede serlo en el futuro. Lo que quiere decir es que todo lo que hemos grabado en la memoria deliberadamente (las tablas de multiplicar, un número de teléfono de la infancia, la combinación de nuestra primera taquilla) está allí para siempre. Al principio esto parece increíble, dado el tremendo volumen de información que asimilamos y lo insustancial que es buena parte de ella. Sin embargo, recuerde que en el capítulo 1 decíamos que biológicamente hay espacio de sobra: en términos digitales, hay espacio para almacenar tres millones de programas de televisión. Esto es más que de sobra para registrar todos los segundos de una larga vida, de la cuna a la tumba. El volumen no es un problema.

Por lo que respecta a lo intrascendente, es imposible demostrar que está todo allí, cada detalle sin importancia. Aun así, de vez en cuando el cerebro nos envía un susurro de minucias que nos dejan perplejos. Esto le pasa a todo el mundo durante su vida; voy a darle un ejemplo de la mía propia. Cuando investigaba para escribir este libro, pasé algún tiempo en bibliotecas universitarias, de las antiguas, las que tienen sótanos y subsótanos repletos de rimeros de libros que producen la ligera sensación de encontrarse en un yacimiento arqueológico. Creo que fue el olor a moho lo que una tarde me indujo a recordar un periodo de 1982, todo un mes, cuando trabajé en la biblioteca de mi universidad. Iba a la caza de un libro viejo en algún rincón aislado de la biblioteca de la Universidad de Columbia, sintiéndome claustrofóbico y perdido, cuando acudió un nombre a mi mente. Larry C_____. Era el nombre del hombre de la biblioteca que era (creo) mi supervisor. Le vi una vez. Un tipo encantador; lo único es que yo no tenía ni idea de que sabía su nombre. Aun así, allí estaba, viéndole con los ojos de mi mente, saliendo de aquella reunión, e incluso fijándome en que sus zapatos náuticos estaban desgastados en el talón, como les pasa a los de algunas personas, lo cual los hacía inclinarse el uno hacia el otro.

Una reunión. Unos zapatos. Algo totalmente absurdo. Sin embargo, seguramente sabía su nombre y debí almacenar aquella imagen de su persona saliendo del cuarto. ¿Por qué narices habría guardado aquella información? Porque, en determinado momento de mi vida, me resultó útil. Y la teoría de olvidar para aprender dice: si lo guardé, estará allí de por vida.

Es decir, que ningún recuerdo se «pierde» en el sentido de que se desvanece, que desaparece. Más bien, lo que pasa es que en ese momento no podemos acceder a él. Su poder de recuperación es bajo, o casi cero.

Por otro lado, el poder de recuperación es una medida del grado de facilidad con el que una información viene a la mente. También aumenta con el estudio y con el uso. Sin embargo, si no hay refuerzo el poder de recuperación se reduce enseguida, y su capacidad es relativamente escasa (comparada con el almacenamiento). En un momento dado, si nos ofrecen una pista o un recordatorio, sólo podemos recordar un número limitado de cosas.

Por ejemplo, el tono de llamada de un móvil que hace ¡cuac, cuac! y que oímos en el autobús puede traernos a la mente el nombre de un amigo que tiene el mismo tono, así como el de varias personas a quienes les debemos una llamada. También puede activar una visión más antigua, la del perro de la familia que saltaba en plancha a un lago para perseguir a un grupo de patos; o su primer impermeable, de color amarillo chillón y con un pico de pato en la capucha. Y habrá miles de otras asociaciones con el ¡cuac! que escapan al radar, pero algunas de las cuales en su momento tuvieron sentido.

Comparada con la capacidad de almacenamiento, la de recuperación es voluble. Puede aumentar rápidamente, pero también mermar con la misma celeridad.

Una manera de pensar en el almacenamiento y la recuperación es imaginar una fiesta multitudinaria a la que asisten todas las personas que haya conocido en su vida (y que tienen la misma edad que la última vez que las vio). Mamá y papá; su maestra de primero; los vecinos de la puerta de al lado, recién llegados; el tipo que enseñaba educación vial en el primer año de universidad. Todos están ahí, relacionándose. La recuperación consiste en la velocidad con la que nos viene a la mente el nombre de una persona. El almacenamiento, por el contrario, consiste en lo familiar que nos resulta la persona. De mamá y papá no hay quien se escape (recuperación alta, almacenamiento alto). El nombre de la maestra de primero no nos viene a la mente (recuperación baja), pero no cabe ninguna duda de que la que está allí, al lado de la puerta, es ella (almacenamiento alto). Por el contrario, los vecinos nuevos se acaban de presentar («Justin y Maria», recuperación alta), pero aún no le resultan familiares (almacenamiento bajo). Mañana por la mañana le costará más recordar sus nombres. Por lo que respecta al señor que daba clase de educación vial, el nombre no le viene a la cabeza, y también le costaría señalarlo si formase parte de una fila de gente. Solamente le dio clases dos meses (recuperación baja, almacenamiento bajo).

Recuerde que el acto de encontrar y adjudicar nombre a cada persona aumenta ambas capacidades. La maestra de primero, una vez que la reintroduzca en su mente, será fácilmente recuperable. Esto se debe a la faceta pasiva del olvido, el desvanecimiento del poder de recuperación con el paso del tiempo. La teoría dice que esa reducción facilita un aprendizaje más profundo una vez que se detecta de nuevo el dato o el recuerdo. Una vez más, piense en este aspecto de la teoría de «olvidar para aprender» como si hablara de la creación de un músculo. Hacer flexiones de brazos fortalece los músculos, que, después de un día de reposo, estarán más fuertes la próxima vez que haga el ejercicio.

Y eso no es todo. Cuanto más tengamos que esforzarnos por recuperar un recuerdo, mayor será el clímax de nuestra capacidad para recuperar y almacenar (aprender) posteriormente. Los Bjork llaman a este principio dificultad deseable, y en las próximas páginas quedará clara la importancia que tiene. Aquel profesor de educación vial, una vez lo detecte, se volverá mucho más familiar de lo que lo fue antes, y es posible que recuerde cosas de él que había olvidado que sabía; no sólo su nombre y su apodo, sino su sonrisa torcida, sus frases favoritas.

Los Bjork sostienen que el cerebro desarrolló este sistema por un buen motivo. En su juventud de homínido nómada, el cerebro actualizaba constantemente su mapa mental para adaptarse a los cambios climáticos, el terreno y los depredadores. La capacidad de recuperación evolucionó para actualizar rápidamente la información, teniendo siempre a mano los detalles más relevantes. Vive al día. Por otro lado, la capacidad de almacenamiento evolucionó para permitir que el individuo, en caso necesario, reaprendiese los viejos trucos rápidamente. Pasan las estaciones, pero se repiten, lo mismo que pasa con el clima y el entorno. La capacidad de almacenamiento planifica para el futuro.

Esta combinación de recuperación veloz y almacenamiento sólido (la liebre y la tortuga) no es menos importante para la supervivencia en nuestros tiempos. Por ejemplo, los niños que crecen en hogares estadounidenses aprenden a mirar a la gente a los ojos cuando les hablan, sobre todo a un maestro o a un progenitor. Los niños de hogares japoneses aprenden lo contrario: mantén la mirada gacha, sobre todo cuando hables con una figura de autoridad. Para pasar con éxito de una cultura a otra, la gente tiene que bloquear (u olvidar) sus costumbres nativas, para absorber y practicar rápidamente las nuevas. Es difícil de olvidar el comportamiento natal, porque su poder de almacenamiento es elevado. Pero bloquearlo para hacer la transición a una cultura nueva fomenta su poder de recuperación.

Y ser capaz de hacer esto puede ser cuestión de vida o muerte. Por ejemplo, un australiano que se traslada a Estados Unidos debe aprender a conducir por el lado derecho de la carretera en lugar del izquierdo, alterando prácticamente cualquier instinto de conductor que ya posea. No tiene mucho margen de error; si se distrae un momento pensando en Melbourne acabará en la cuneta. Una vez más, el sistema de la memoria olvida todos los instintos antiguos dejando espacio para los nuevos. Y eso no es todo. Si veinte años después le entra nostalgia y regresa a Australia, tendrá que volver a aprender a conducir por la izquierda. Sin embargo, ese cambio le resultará mucho más fácil que el primero. Los viejos instintos siguen allí, y su poder de almacenamiento continúa siendo elevado. Un perro viejo reaprende con facilidad los trucos antiguos.

Bjork escribe: «Si lo comparamos con algún tipo de sistema en el que los recuerdos obsoletos deban rescribirse o borrarse, tener recuerdos inaccesibles pero almacenados tiene ventajas importantes. Dado que esos recuerdos son inaccesibles, no interfieren en la información y los procedimientos actuales. Pero como permanecen en la memoria se pueden reaprender, al menos bajo determinadas circunstancias.

Por lo tanto, olvidar es esencial para aprender nuevas habilidades y para la conservación y readquisición de las antiguas.

Volvamos ahora con nuestro amigo Philip Ballard. El primer examen que hicieron sus alumnos no sólo medía en qué grado se acordaban del poema sobre el Hesperus. También aumentó el poder de almacenamiento y recuperación del verso que recordaban, anclándolo con mayor firmeza en la memoria y haciendo que fuera más fácilmente accesible que antes de hacer el examen. Sometidos inesperadamente al mismo examen dos días después, la mayoría de los versos que recordaron en el examen número uno volvieron a la mente clara y rápidamente y, como resultado de ello, sus cerebros tuvieron tiempo para ir a la búsqueda de más palabras, usando los versos recordados a modo de guía, de puzle completado a medias, del conjunto de indicios que los llevaron a recordar algunos versos más. Después de todo, se trata de un poema preñado de imágenes y significados, precisamente los materiales que tienen mayor capacidad de despertar los recuerdos.

Voilà! El examen les va mejor.

Sí, es cierto que el Hesperus acabará desvaneciéndose si el cerebro deja de pensar en él, y los alumnos con el tiempo no lo recordarán en absoluto. Pero un tercer examen, y un cuarto, anclarían el poema en la memoria con mayor riqueza si cabe, dado que el cerebro (al que ahora se le exige que use el poema regularmente) seguiría buscando patrones dentro del poema, y quizá conseguiría desvelar medio verso o dos en cada examen sucesivo. Si la primera vez el alumno sólo recordó la mitad del poema, ¿lo recordaría todo si se somete a un número suficiente de exámenes? No es probable. Recuperamos una parte, no todo.

Pruébelo usted mismo, después de uno o dos días. Anote todo lo que recuerde del poema El naufragio del Hesperus, sin repasarlo. Concédase el mismo tiempo que se dio en el primer examen al principio del capítulo. Compare los resultados. Si es como la mayoría, en el segundo examen recordará un poco más.

Usar la memoria la altera, y para bien. Olvidar permite y profundiza el aprendizaje, filtrando la información que nos distrae y permitiendo algún olvido que, después de reutilizado, aumenta el poder de recuperación y de almacenamiento hasta un nivel superior al que tenía originariamente. Éstos son los principios básicos que nos ofrece la biología cerebral y la ciencia cognitiva; son la columna vertebral de las diversas técnicas de aprendizaje que veremos a continuación y nos ayudan a entenderlas.

1 William James, The Principles of Pscyhology, Volume I (Henry Holt and Company, Nueva York, 1890), 680.

2 Robert A. Bjork y Elizabeth Ligon Bjork, «A New Theory of Disuse and an Old Theory of Stimulus Fluctuation». En A. Healy, S. Kossly y R. Shiffrin, eds., From Learning Processes to Cognitive Process: Essays in Honor of William K. Estes, Volume 2 (Erlbaum, Hillsdale, NJ, 1992), 35-67.

3 David Shakow, «Hermann Ebbinghaus», The American Journal of Psychology 42, nº 4, octubre de 1930, 511.

4 Matthew Hugh Erdelyi, The Recovery of Unconscious Memories: Hypermnesia and Reminiscence (The University of Chicago Press, Chicago, 1998), 11.

5 Philip Boswood Ballard, Obliviscence and Reminiscence (Cambridge University Press, Cambridge, Inglaterra, 1913).

6 Para más información sobre las mejoras espontáneas, véase Erdelyi, The Recovery of Unconscious Memories, 44-71, y W. Brown, «To What Extent Is Memory Measured By a Single Recall?», Journal of Experimental Psychology 54, 1924, 345-52.

7 J. A. McGeoch, F. McKinney y H. N. Peters, «Studies in retroactive inhibition IX: Retroactive inhibition, reproductive inhibition and reminiscence», Journal of Experimental Psychology 20, 1937, 131-43.

8 S. Gray, «The Influence of Methodology Upon the Measurement of Reminiscence», Journal of Experimental Psychology 27, 1940, 37-44.

9 Erdelyi, The Recovery of Unconscious Memories, 44.

10 C. E. Buxton, «The Status of Research in Reminiscence», Psychological Bulletin 40, 1943, 313-40.

11 Matthew Hugh Erdelyi y Jeff Kleinbard, «Has Ebbinghaus Decayed with Time?: The Growth of Recall (Hypermnesia) over Days», Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory, vol. 4, nº 4, julio de 1978, 275-89.

12 Robert A. Bjork y Elizabeth Ligon Bjork, «A New Theory of Disuse and an Old Theory of Stimulus Fluctuation». En A. Healy, S. Kossly y R. Shiffrin, eds., From Learning Processes to Cognitive Processes: Essays in Honor of William K. Estes, Vol. 2 (Erlbaum, Hillsdale, NJ, 1992), 35-67.