Hemos concluido la Introducción34 sosteniendo que una nueva filosofía de la vida, como la que nos propone Nietzsche, requiere descansar en la prioridad que es preciso conferirle a la acción humana. La acción es un tema que cruza todo este libro.35 A estas alturas, sin embargo, nos parece importante desarrollar una primera reflexión sobre los condicionantes de la acción humana o, en otras palabras, sobre los factores que inciden en ella.

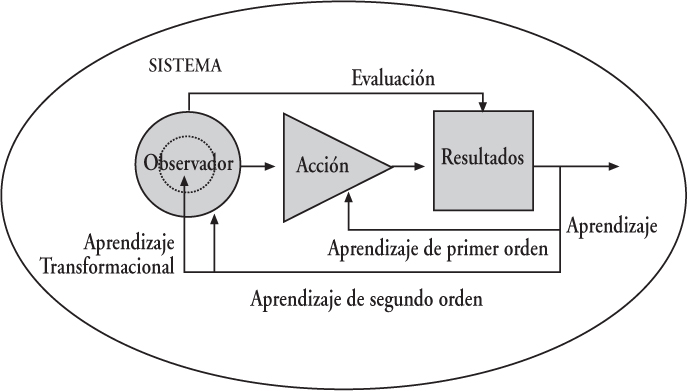

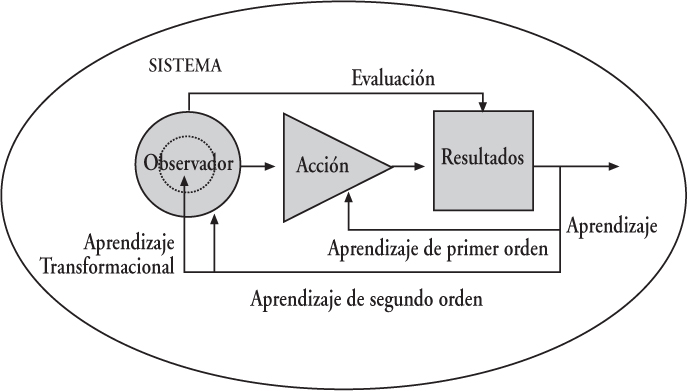

A continuación presentamos al lector el gráfico de nuestro Modelo OSAR, siglas que hablan del Observador, el Sistema, la Acción y los Resultados. El nombre del modelo busca algo más. Simultáneamente nos plantea el desafío de atrevernos a ir más lejos, de hacer despertar en nosotros la osadía como una actitud fundamental ante la vida, de manera que ella nos conduzca a estar a la altura de nuestros sueños, ideales y aspiraciones. Su nombre, por lo tanto, no es inocente36. Este capítulo busca no sólo presentar, sino también explicar, este modelo que ha devenido un sello de nuestra propuesta y que ha acompañado desde hace ya largo tiempo todos nuestros programas de formación.

Modelo OSAR:

El Observador, el Sistema, la Acción y los Resultados

Es preciso leer este modelo de derecha a izquierda, partiendo por lo que está al final: los resultados. Ello da cuenta de una importante premisa de la ontología del lenguaje, premisa que recoge la influencia del pragmatismo filosófico. Sostenemos que tanto nuestras acciones como nuestras interpretaciones sobre el acontecer requieren ser evaluadas en función de los resultados que alcanzamos con ellas. Ello instaura una disposición que nos parece fundamental y que erigimos como pauta ética de nuestra existencia. En esta premisa se expresan algunos supuestos que creemos necesario explicitar.

El primer supuesto es la concordancia de este criterio con nuestra postura de afirmación de la vida. Cuando hablamos de resultados estamos hablando de resultados en la vida y, en consecuencia, en las modalidades de existencia que se generan a partir de nuestra manera de actuar. Los resultados en la vida son el criterio fundamental para evaluar nuestro comportamiento. De allí que consideremos que es indispensable preguntarse si, al actuar como lo hacemos, estamos obteniendo lo que deseamos. ¿Estamos obteniendo realmente el tipo de vida al que aspiramos? ¿Estamos construyendo el tipo de relaciones que le confieren el mayor sentido a nuestra vida? Desde nuestra perspectiva, no existe un criterio superior para evaluar lo que hacemos que el tipo de existencia que generamos con nuestro actuar, tanto para nosotros mismos como al interior de la comunidad en que nos desenvolvemos.

Lo dicho podrá parecer obvio a algunos y, sin embargo, no estamos seguros de que siempre lo sea para una gran mayoría. Son tantas las veces que observamos cómo determinadas personas destruyen sus vidas o ponen en riesgo aquellas relaciones que les son más preciadas al no estar dispuestas a modificar la forma como se comportan. Son tantas las veces que vemos a personas defendiendo determinadas posiciones sin reconocer cómo esas posiciones los conducen a deteriorar aquello que simultáneamente conciben como lo más valioso en sus existencias. Personas que no logran establecer el vínculo entre lo que piensan y lo que hacen, por un lado, y, por otro, los resultados que generan para sí en sus vidas.

Para otras personas, el pragmatismo pareciera tener mala reputación, pues lo relacionan con una mirada estrecha, ligada a un sentido restringido de utilidad, haciendo equivalentes pragmatismo con utilitarismo. Tienen la impresión que el pragmatismo propone que sólo hay que hacer lo que es útil y restringen la noción de utilidad a cuestiones pedestres. Esta no es nuestra posición ni es tampoco lo que defiende el pragmatismo filosófico.

La calidad de nuestra vida se mide por el sentido que logramos conferirle y no son pocas las oportunidades en las que la afirmación de nuestro sentido de vida nos conduce incluso a sacrificar la propia vida. Adoptar una actitud pragmática, en consecuencia, no significa sustituir el criterio de utilidad por el papel que les asignamos a los valores. Se trata de lo contrario. Se trata precisamente de subordinar nuestro comportamiento a lo que tiene la capacidad de conferirle valor a nuestra vida. No toda vida vale la pena de ser vivida. No merece ser vivida aquella vida que se vacía de sentido, aquella vida en la que, a partir de lo que hacemos, terminamos en un desprecio y depreciación de nosotros mismos o de la propia vida.

Poner el énfasis en la vida significa destacar la importancia del sentido de vida y, en último término, de la satisfacción, el bienestar y la felicidad. Esto es lo más importante que buscamos en nuestra existencia. Pero basta decir esto para que, de inmediato, salgan detractores que escuchan lo que planteamos como un llamado al bienestar material, por sobre el bienestar espiritual, o bien como un llamado al placer, y muchas veces vinculado al placer carnal.

No es esto lo que estamos planteando. Sin despreciar el bienestar material y el placer carnal, supeditamos lo que hacemos a lo que nos confiere el mayor sentido de vida. Y no somos ingenuos. No desconocemos que el bienestar material y el placer carnal, por sí mismos, son insuficientes para asegurar un sentido de vida de plenitud. Quienes orientan sus vidas colocando en el centro sólo el bienestar material y el goce carnal pronto descubren que, al hacerlo, no han hecho sino comprometer sus propias vidas, y que éstas muy pronto se vacían de sentido.

El sentido de vida requiere de un sentido de trascendencia. Pero se equivocan quienes identifican sentido de trascendencia con la necesidad de un salto metafísico, a través del cual se subordina y luego se le resta valor a esta vida en razón de una vida situada más allá de ésta. La trascendencia a la que nos referimos, remite a nuestra propia vida terrenal. Tal trascendencia reconoce tres ejes, identificados magistralmente por Pablo, cuando nos habla de la importancia de la fe, la esperanza y el amor37.

La fe apunta a la necesidad reconocerse uno mismo al interior de un movimiento universal que nunca lograremos comprender del todo y que en tal sentido nos subordina y trasciende. Es la capacidad de conferir a nuestras vidas una relación obligada con la afirmación del misterio. La fe nos contacta con el dominio de lo sagrado, con aquello frente a lo cual sometemos nuestra existencia, pues lo reconocemos como algo mayor y más poderoso que nosotros mismos. Nos permite reconocernos parte del desarrollo siempre misterioso de la existencia y de la vida.

La trascendencia por la fe nos conduce a la humildad personal y a evitar el peligro devastador de aquello que los griegos llamaban la hubris, aquella soberbia que llevaba a algunos individuos a concebirse todopoderosos, como si fuesen dioses; a colocarse por sobre la dinámica de la existencia de la que somos parte y frente a la cual estamos subordinados. La fe instituye, por lo tanto, las nociones de misterio, de lo sagrado y de divinidad, nociones complementarias, sin las cuales corremos el riesgo de hacer colapsar nuestro sentido de vida.

El segundo eje es el de la esperanza. A diferencia del anterior, éste sitúa la trascendencia en la estructura de la temporalidad. La esperanza implica el reconocimiento de un futuro aceptado como espacio de nuevas posibilidades. Los seres humanos tenemos la posibilidad de trascender lo que hemos llegado a ser en el presente y de crear mundos diferentes a los que hoy encaramos como resultado de una historia, de un pasado. Por cuanto disponemos de un futuro, éste se nos ofrece como horizonte de nuevas posibilidades. Si pensáramos que nada nuevo va a pasar, si creyéramos que ya hemos sido todo lo que podemos ser, que no disponemos de un futuro para diseñar en él formas de ser distintas, comprometemos nuestro sentido de vida38.

El tercer eje es el del amor. El amor implica una disposición de trascendencia y, quizás, una de las más bellas y conmovedoras, pues se trata de la trascendencia que lleva a cabo un individuo al abrirse y proyectarse en otro o muchas veces en la comunidad. El amor puede, por lo tanto, dirigirse hacia determinadas personas o puede expresarse en aquellas causas a las cuales dedicamos nuestras vidas y que tienen como objetivo servir a la comunidad. En uno u otro caso, los seres humanos requerimos de los demás para conferirnos sentido de vida.

Sin amor nos devaluamos, nuestra vida y nosotros mismos perdemos valor. Nuestro sentido de vida se nutre de los demás, del sabernos en relación con otros, del sabernos queridos y requeridos por otros y del saber que nuestra disposición hacia ellos es o será igualmente valorada. Son muy pocos los que son capaces de conferir sentido a sus vidas una vez que se sienten solos, aislados sin siquiera la esperanza de reencontrarse con otros seres humanos. En una medida importante, el sentido de nuestras vidas nos está conferido por los demás, por aquellos que convertimos en «otros significativos» en nuestra existencia.

Por lo tanto, no hay satisfacción, bienestar ni felicidad genuinos ni duraderos sin reconocer la importancia de una disposición de trascendencia. Sin embargo, tal como lo hemos advertido, los tres ejes fundamentales de la trascendencia humana que hemos identificado no implican una necesaria justificación del programa metafísico. Es posible concebirlos, desde una postura de radical afirmación de esta vida. Es más, la importancia que cada uno de ellos posee reside precisamente en el hecho de que cada uno, a su manera, nos conduce a afirmar la vida y a desarrollar su sentido. Es en relación con el sentido intrínseco de esta vida que ellos devienen importantes.

Además de la satisfacción, el bienestar y la felicidad a los que hemos apuntado anteriormente, existe un segundo criterio, más instrumental, para evaluar los resultados. Nos referimos al poder o a la eficacia de nuestras interpretaciones y acciones. Decimos que este segundo criterio es más instrumental, por cuanto el poder y la eficacia requieren ser evaluados en relación con objetivos establecidos o de inquietudes que, quizás algo más ambiguamente, esperan ser satisfechas. Todos aspiramos a alcanzar la satisfacción, el bienestar y la felicidad en nuestra vida y la manera de obtenerlos depende de cada uno. Lo que hace feliz a una persona, no hace necesariamente feliz a otra.

Cuando decimos que una determinada acción fue efectiva o cuando sostenemos que una interpretación es más poderosa que otra, estamos señalando que, a partir de determinados objetivos o de determinadas inquietudes, con tales acciones o interpretaciones nos acercamos más a cumplirlos o satisfacerlas, que con acciones o interpretaciones alternativas. Toda evaluación de efectividad es relativa a lo que nos importa. En el pasado39 hemos sostenido que desde la perspectiva ontológica no es la verdad sino el poder, el criterio de discernimiento principal para evaluar y comparar el valor relativo de diferentes proposiciones. Sobre ello volveremos a abundar más adelante en este mismo texto. Los criterios de poder y eficacia nos permiten evaluar, en función de los resultados, diferentes acciones o interpretaciones. Es sólo examinando los resultados que nos es posible establecer el grado de eficacia y poder (siempre relativos) que corresponden a nuestras acciones o interpretaciones.

El término inglés performance, que traducimos al castellano como «desempeño», tiene el gran mérito de apuntar a la acción, al comportamiento, desde la perspectiva de evaluar los resultados que ellos son capaces de producir. Se trata de un término que conlleva aquella dimensión relativa que reconocíamos anteriormente, ligada a las nociones de eficacia y de poder. No tiene sentido hablar de desempeño si no disponemos de un determinado patrón de comparación. La noción de desempeño involucra la capacidad de establecer diferentes niveles de resultados ordenados en función de objetivos o de inquietudes y situar en ellos las acciones que buscamos evaluar.

Nos es posible ahora reiterar lo que postuláramos al iniciar esta sección: el privilegio de los resultados como criterio de evaluación de lo que hacemos. Por nuestras obras nos conocerán. Nada habla con mayor autoridad sobre nuestro hacer que los resultados que tal hacer genera. Podemos distinguir, por lo tanto, dos formas diferentes de vida: la de aquellos que aceptan someterse a la autoridad de los resultados que generan, y la de aquellos optan vivir y actuar prescindiendo de ellos. No deben caber dudas sobre cual es nuestra opción a este respecto.

Hasta aquí nos hemos concentrado en el casillero de los resultados del Modelo OSAR. Habiendo establecido la importancia de los resultados, podemos ahora desplazarnos hacia la izquierda. Lo hacemos sosteniendo que si deseamos entender o incluso modificar los resultados obtenidos, tenemos que aceptar que ellos remiten a las acciones que tanto nosotros, como otros, hemos realizado. En otras palabras, los resultados «resultan» de la acción. Si ellos nos sorprenden o nos desagradan, como puede suceder muchas veces, la primera clave para descifrarlos y modificarlos nos conduce al casillero de la acción.

La existencia de resultados que no nos satisfacen implica que es necesario cambiar las acciones que los producen, sean éstas nuestras o de otros. Si las acciones no son modificadas no cabe esperar que los resultados cambien. Y, sin embargo, hay personas que hacen precisamente eso: aspiran a que los resultados sean distintos, haciendo lo mismo. En estos casos, la posibilidad de que los resultados se modifiquen recae exclusivamente en cambios en el comportamiento de los demás o en eventuales transformaciones en nuestro entorno. Ello implica abandonar aquello sobre lo que tenemos nuestra mayor capacidad de incidencia: nuestras propias acciones. Se trata de un camino que reduce a un mínimo nuestra responsabilidad sobre lo que acontece y al seguirlo no hacemos sino incrementar nuestra responsabilidad en que ello se siga reproduciendo.

Volvamos al escenario de los resultados insatisfactorios. Todos nos enfrentamos frecuentemente a ellos. Miramos lo que se genera a nuestro alrededor, muchas veces a raíz de nuestros propias comportamientos, y sentimos niveles diferentes de insatisfacción. La gran mayoría de las veces nos reconocemos al menos parcialmente responsables y ello posiblemente nos lleve a buscar modificar esos resultados. Para hacerlo, sabemos, es preciso cambiar la forma como actuamos. De dejar las cosas como están, la más alta probabilidad es que ellas se perpetúen y que prolonguen con ello nuestra insatisfacción.

Cambiar la forma como actuamos implica preguntarse por los condicionantes de nuestras acciones. ¿Qué nos hace actuar como lo hacemos? ¿De dónde proviene nuestra forma de actuar? ¿Qué es aquello que tenemos que llevar a cabo para hacer que las cosas se produzcan de manera diferente y con ello esperar resultados más satisfactorios? Si no nos hacemos estas preguntas nuestros esfuerzos por modificar nuestras acciones serán como palos de ciego. Nos estaremos moviendo en la oscuridad y seremos muy poco eficaces.

Si nos preguntamos, por lo tanto, sobre los factores que condicionan las acciones que emprendemos y la manera como las ejecutamos, es muy posible que coincidamos en cinco factores que inciden en ellas. No descarto que puedan señalarse otros. Pero cuando mencionamos estos cinco, mi impresión es que muy probablemente todos vamos a coincidir en que ellos efectivamente juegan un papel significativo en especificar la forma como actuamos. Los llamamos los condicionantes visibles de la acción humana por cuanto creemos que son de fácil reconocimiento por todos. Accedemos a ellos de manera relativamente espontánea y una vez que ellos son mencionados no tenemos dificultad para reconocer su incidencia en nuestro actuar. Examinemos cada uno de ellos por separado.

Nuestra capacidad de acción está condicionada por nuestra particular constitución biológica. Nacemos con algunas habilidades para hacer ciertas cosas y con ciertas dificultades para realizar otras. Muy pronto durante nuestro desarrollo descubrimos que tenemos facilidades, por ejemplo, para las matemáticas, o que tenemos aptitudes para la música, o que logramos una rápida maestría para hacer cosas con las manos, como dibujar o construir artefactos. Esas predisposiciones las percibimos como talentos con los que nos descubrimos equipados. Son dones que nos provee nuestra biología. Y nos percatamos de que aquello que nos resulta relativamente fácil a otros puede resultarles más difícil. Inversamente, descubrimos también áreas en las que tenemos dificultades. En las que percibimos que aquello que para nosotros es difícil, a otros se les «da» de manera mucho más fácil, diríamos incluso «natural». En efecto, tales predisposiciones, positivas o negativas, remiten a su naturaleza, a su biología.

Durante la vida ganamos progresivamente múltiples competencias. En otras palabras, aprendemos. Y ello nos permite hacer cosas que antes no podíamos hacer. Volveremos, más adelante, al tema del aprendizaje. Por ahora, baste decir que éste toma formas muy diversas. La más importante es el aprendizaje por imitación, que acompaña al proceso de socialización que tiene lugar durante nuestro desarrollo. Vemos cómo otros hacen ciertas cosas, constatamos los resultados que ellos obtienen y simplemente comenzamos a hacer las cosas como ellos las hacen. Lo queramos o no, el entorno nos va enseñando determinadas maneras de comportarnos y sanciona positiva o negativamente lo que hacemos en función de los resultados que somos o no capaces de generar.

Pero hay múltiples otras formas de aprendizaje. Una segunda, cada vez más importante en nuestras sociedades, es el aprendizaje por instrucción. Con el desarrollo histórico, los sistemas sociales acuden a instituciones dedicadas primordialmente a las actividades de instrucción de sus miembros. Estas instituciones pueden ser clasificadas de muy distintas formas. No profundizaremos en ello. Lo que nos interesa destacar es el importante papel del aprendizaje como mecanismo de adquisición de competencias y, por consiguiente, como un camino para modificar nuestros comportamientos y generar resultados diferentes.

Muchas veces los cambios en los resultados descansan no tanto en las nuevas competencias que adquirimos, como en el hecho que acudimos a tecnologías más poderosas. Ello no descarta que para hacerlo posible sea a veces necesario adquirir ciertas competencias que nos permitan su uso. Sin embargo, el elemento clave en la modificación de los resultados reside de manera principal en el cambio de la tecnología más que en las nuevas competencias adquiridas. A menudo sucede que hacemos cambios en el uso de determinadas tecnologías sin necesidad de nuevos aprendizajes. Simplemente cambiamos de martillo y ahora logramos un resultado que el primer martillo no nos permitía alcanzar.

Cada vez que actuamos, lo hacemos acompañados por una determinada emocionalidad. Pues bien, esa emocionalidad afecta nuestro nivel de desempeño. A partir de una cierta emocionalidad obtendremos determinados resultados, mientras que con otra los resultados serán diferentes. Muchos se refieren a estos factores emocionales aludiendo al grado de motivación que acompaña nuestro comportamiento.

La importancia de estos factores nos resulta fácilmente reconocible en los deportes. Un equipo bien motivado suele generar un desempeño muy superior al que logra cuando está desmotivado. Pero se trata de un aspecto que no sólo está presente en los deportes, sino en toda modalidad de comportamiento. A menudo, para obtener un determinado resultado, lo que tenemos que modificar no son ni las competencias, ni las herramientas a nuestra disposición, sino los factores emocionales desde los cuales hacemos lo que hacemos.

Toda persona no sólo sabe hacer ciertas cosas y no sabe hacer otras. En su actuar hay determinadas recurrencias y cada vez que se enfrenta a determinadas situaciones acude a ciertos repertorios de acción y no a otros. Nos acostumbramos a actuar de determinada forma, forma que progresivamente configura nuestra modalidad particular de comportarnos. Es lo que llamamos nuestras habitualidades.

Hay, al menos, dos tipos de habitualidades diferentes. La primera guarda relación con las acciones particulares que solemos escoger para encarar situaciones que consideramos equivalentes. En este caso lo que está en juego son los propios repertorios de acción a los que recurrimos. Pero hay un segundo tipo de habitualidad que se relaciona no tanto con las acciones que realizamos, como con la forma en que las ejecutamos. Una misma acción puede hacerse de muy distintas maneras y cada individuo desarrolla formas de ejecutarlas que no son iguales a las que siguen otros.

La manera como hacemos las cosas no es indiferente desde el punto de vista de los resultados que generamos. Haciendo una cosa de una determinada manera se producen ciertos resultados, mientras que haciendo lo mismo de otra manera los resultados son otros. De allí, que sea muy importante preguntarse cuando nos enfrentamos a un resultado insatisfactorio, no sólo si estamos llevando a cabo la acción que haría falta, sino también si la estamos ejecutando de manera que permita alcanzar ese resultado que buscamos.

Todos nos hemos visto enfrentados al hecho que ciertos resultados nos son esquivos, al punto que muchas veces llegan incluso a parecernos inalcanzables. Miramos nuestra vida, examinamos por ejemplo nuestras relaciones, y no podemos dejar de concluir que los resultados que obtenemos en ellas no son aquellos a los que originalmente aspirábamos. Estos resultados son de muy distintos órdenes y revisten niveles de importancia desiguales. No son pocas las veces en las que, sin embargo, estos resultados insatisfactorios se sitúan en áreas que son las que más afectan nuestra vida, aquellas que consideramos más importantes. Por ejemplo, los resultados que obtengo en mi relación de pareja, o bien aquellos que se expresan en la relación que he construido con uno de mis hijos, me son altamente insatisfactorios.

Cuando eso sucede, particularmente cuando se trata de áreas que nos son especialmente sensibles, solemos buscar la manera que nos permitan revertir esos resultados negativos. Habiendo identificado lo que hemos llamado los condicionantes visibles de comportamiento, acudimos a ellos y procuramos hacer algunos cambios en el terreno específico de cada uno, con la expectativa que ello nos conducirá a mejorar lo que no funciona. A veces lo logramos. Sin embargo, en otras oportunidades, cualesquiera sean las modificaciones que realicemos en el ámbito de estos condicionantes, los cambios en los resultados no se producen. Todos hemos enfrentado este tipo de situaciones. Profundicemos un poco más en ellas.

Lo primero que me parece importante destacar, es la vivencia que nos encontramos con una suerte de pared que no nos es posible franquear. Intentamos diversas modificaciones en nuestro comportamiento y una y otra vez nos enfrentamos con los mismos resultados negativos. Pareciera no haber salida. Tenemos la impresión que nuestra capacidad de acción y nuestra capacidad de aprendizaje se han encontrado con un límite insalvable. Hagamos lo que hagamos, simplemente no logramos superarlo.

Lo segundo a destacar consiste en una pregunta que solemos hacernos a partir de la experiencia anterior: ¿será que aquello a lo que aspiramos no es posible? Pero rápidamente nos damos cuenta de que no podemos responder a esa pregunta en afirmativo. Miramos a nuestro alrededor y reconocemos que aquello que en nuestro caso no funciona, funciona perfectamente en el caso de otros. No podemos decir, por lo tanto, que no es posible. Lo que veo alrededor nos demuestra que es perfectamente posible: otros lo logran. Ellos tienen una excelente relación de pareja. Hay quienes han construido una muy buena comunicación con sus hijos.

Algunos dirán que el problema es que no le conferimos a ello la suficiente importancia. Plantearán que si realmente nos importara, mejoraríamos esos resultados. Esos comentarios muchas veces nos ofenden. Quienes los esgrimen no se percatan de que muchos estarían dispuestos a cortarse un brazo si, a cambio de ello, obtuviesen una relación armónica con sus hijos o con su pareja, manteniéndonos en los mismos ejemplos. Y por lo tanto se sienten totalmente dispuestos a modificar sus acciones si con ello obtuviesen el resultado esperado. El problema no consiste en que se resistan a hacer algo; el problema reside en que no saben qué es aquello que podrían hacer para obtener el resultado que desean40.

Esa experiencia es la que nos lleva a afirmar el carácter discontinuo, no lineal, de nuestra capacidad de acción y de aprendizaje. A la vez que reconocemos que hay cosas que podemos hacer y cosas en que no tenemos dificultades mayores en aprender, son muchas las veces que experimentamos la vivencia que alcanzamos un límite en nuestra capacidad de alterar determinados resultados. Nuestra capacidad de incrementar linealmente nuevos aprendizajes pareciera haberse detenido. La curva de aprendizaje continuo se ha cortado. Los límites que se me presentan a mí, otros no los enfrentan. Ello nos suele conducir a reconocer que no se trata de una imposibilidad genérica. La dificultad pareciera ser mía. Y, en efecto, suele serlo.

Cuando experimentamos la sensación que nos hemos encontrado con un límite en nuestra capacidad de acción y de aprendizaje, que nada que hagamos nos permitirá superar nuestras dificultades, la interpretación que espontáneamente solemos ofrecer proviene directamente de los postulados del programa metafísico. «Soy yo», decimos. O bien, «Es ella» o «Es él». Lo que equivale a señalar: «No hay nada que hacer, pues la dificultad que enfrento reside en mi (o en su) forma de ser, y ello no puede ser cambiado». Si nada podemos hacer para alterar los resultados, será –nos decimos– por cuanto la dificultad pertenece a nuestra forma de ser. Al adoptar esta postura, caemos en una profunda resignación y cancelamos la posibilidad de transformar el estado presente de las cosas.

Nuestro encono contra la metafísica proviene de situaciones como éstas. Proviene de los efectos que ella impone en nuestras vidas. La metafísica nos hace impotentes en momentos cruciales de nuestra existencia, restringiendo las posibilidades que el futuro nos brinda para resolver nuestras dificultades. Nos conduce a capitular ante problemas importantes. Nuestra oposición a la metafísica está por sobre todo dirigida a aquella que llevamos en la sangre, más que a la que se encuentra expuesta en complejos tratados, guardados en oscuras bibliotecas. Esa metafísica puede quedarse allí, en paz, si tan solo pudiéramos sacarnos aquella que corre por nuestras venas.

Sin embargo, si queremos luchar contra la metafísica que llevamos dentro de nosotros mismos, no podemos sino disputar los postulados que están contenidos en esos tratados. De ellos provienen las transfusiones de aquella sangre que portamos. No es posible limpiarnos de la metafísica sin poner en cuestión el pensamiento de quienes la inventaron, sin desmontar sus argumentos. Pero debemos ir más lejos. Si sólo cuestionáramos los argumentos eruditos de algunos libros de filosofía, no seríamos capaces de rescatar a los individuos que se encuentran atrapados en sus garras. Debemos, por lo tanto, luchar en dos frentes diferentes: en el frente de la argumentación académica y en aquel otro frente constituido por el tipo de razones que levantan los hombres y mujeres en la cotidianidad de su existencia.

De este hecho resulta uno de los rasgos más sobresalientes de la ontología del lenguaje: su necesidad hacer converger la reflexión filosófica con las inquietudes de la gran mayoría de las personas, en sus espacios, tanto privados como públicos. En ello reside el estrecho vínculo que el discurso de la ontología del lenguaje establece con la práctica del coaching ontológico. Esta última da la batalla en el espacio abierto que ocupan los hombres y mujeres concretos, en el terreno de sus luchas y emprendimientos, de sus satisfacciones y sufrimientos cotidianos41.

Es indispensable volver a aquel punto muerto en el que parecíamos encontrarnos, punto en el que sentíamos que los caminos se cerraban, y acudíamos a la respuesta metafísica para conferirle sentido a esta experiencia de imposibilidad. ¿Cómo salir de allí? La manera de hacerlo es la de volver a plantear la pregunta por los condicionantes de la acción humana. Si existiera un camino de salida, éste estará muy posiblemente asociado a algunos condicionantes que no estaban incluidos entre los condicionantes visibles que hemos mencionado.

La pregunta clave es entonces: ¿existen otros condicionantes de la acción humana que no hemos identificado? Sostenemos que la respuesta es afirmativa. Además de aquellos condicionantes visibles del comportamiento humano, hay otros dos condicionantes que normalmente no somos capaces de identificar y que cumplen un papel muy importante en definir las acciones que emprendemos y la forma como actuamos. Nos referimos, en primer lugar, al observador que somos y, en segundo lugar, a los sistemas a los que pertenecemos y hemos pertenecido, y a las posiciones que hemos ocupado en ellos. Observador y sistema, sostenemos, son dos condicionantes ocultos del comportamiento humano. Ocultos, por cuanto no solemos reconocerlos espontáneamente y suelen requerir que alguien nos «inicie» en la capacidad de reconocerlos.

Las acciones que realizamos no provienen de la nada. Ellas remiten al tipo de observador que somos. ¿Qué es el observador? Más adelante profundizaremos en esta noción que es uno de los pilares básicos de la ontología del lenguaje. Por ahora diremos simplemente que la distinción del observador apunta al sentido que le conferimos al acontecer. Se trata de la manera como interpretamos la situación que enfrentamos. Las acciones que emprendemos dependen de las interpretaciones que realizamos sobre lo que está sucediendo. A partir de una determinada interpretación, emerge un conjunto de acciones posibles, pero simultáneamente se excluyen otras.

Cada vez que enfrentamos un problema, la manera como lo formulamos nos llevará a ejecutar determinadas acciones y otras quedarán excluidas. Si una de las acciones que visualizamos no resulta efectiva, buscaremos otras opciones, pero ellas estarán siempre acotadas por el tipo de formulación que hayamos hecho. Sin embargo, si modificamos la forma como formulamos el problema, ello producirá un reajuste en las soluciones posibles a partir de lo cual se excluirán algunas de las que previamente considerábamos y aparecerán otras que originalmente no contemplábamos.

Cada uno de nosotros es un tipo de observador particular que hace sentido, de una u otra manera, de lo que está pasando. Tal sentido es un condicionante decisivo de las acciones que visualizamos a nuestro alcance. No tenemos mayor dificultad en reconocernos como un observador. Todos estamos conscientes de que observamos el mundo en nuestro alrededor, y que también nos observamos a nosotros mismos. Sin embargo, tenemos un punto ciego en nuestra capacidad de observación. Hay un lugar que no nos es fácil observar. Este punto ciego es el lugar en el que nos posicionamos para observar lo que observamos. El lugar donde nos paramos. No solemos verlo, porque ese lugar está precisamente ocupado por el observador que somos. Está tapado por él. El observador tiene dificultades para observar el lugar donde se para a observar, precisamente por pararse en él.

Al no observar dicho lugar, el observador no logra percibir que todas sus observaciones están dirigidas desde ese lugar. De cambiar de lugar de observación lo que observe ahora resultará diferente. Nuestra incapacidad para reconocer lo anterior, genera en nosotros una mirada no sólo inocente, sino distorsionada. Una mirada incapaz de reconocer que lo que observamos está afectado por nuestra propia mirada. Las cosas no tienen sólo una manera de ser vistas, tienen infinitas maneras de ser observadas, y cada mirada se dirige hacia ellas desde una perspectiva a exclusión de otras. La mirada no es sólo aquello que nos permite ver, ella hace que veamos lo que vemos de una determinada manera. Todo es visto de acuerdo al sello de la mirada que lo ve.

Nuestra capacidad de acción, por lo tanto, depende del tipo de observador que somos, de la mirada que desplegamos sobre las cosas. Si el resultado que observamos se nos presenta como problemático e insatisfactorio, y nos enfrentamos a una dificultad para alterarlo, ello puede eventualmente resolverse si desplazamos, si modificamos nuestra mirada. Al cambiar el tipo de observador que somos, puede suceder que discurramos alternativas de acción que antes no veíamos y podamos ahora resolver lo que previamente no podíamos. Puede suceder también que aquello que se nos presentaba como problemático deje de ser visto así, y logremos esta vez disolver (en oposición a resolver) el problema antes encarado.

Los seres humanos somos seres sociales. Vivimos no sólo en la historia, sino también en convivencia con otros. No somos seres previamente constituidos y luego insertados en la historia y en sociedad con otros. El propio ser que somos, en cualquier momento de nuestro devenir, se constituye a partir de la particular inserción en su entorno social. No es posible separar nuestro carácter individual de nuestro carácter social. La individualidad que cada uno desarrolla y que lo hace ser el tipo de persona que es, recoge y está marcado por las condiciones históricas y sociales que a cada uno le corresponde vivir.

El eje horizontal que aparece en el gráfico de nuestro Modelo OSAR, integrado por los casilleros del Observador, la Acción y los Resultados, representa una determinada manera de concebir el ser particular que en todo momento somos. Cada uno posee una determinada manera de hacer sentido, una determinada manera de actuar y genera resultados que son diferentes de los que produce otro individuo. Pues bien, cada uno de esos mismos casilleros está condicionado por el o los sistemas a los que pertenecemos y a los que hemos pertenecido en el pasado. La manera como observamos, la forma como actuamos y, consecuentemente, los resultados que obtenemos en la vida, remiten tanto a los sistemas en los que hemos participado, como a las posiciones que hemos ocupado en sus respectivas estructuras.

¿De qué estamos hablando? De la comunidad a la que pertenecemos, de la familia en la que nacimos, del barrio donde crecimos y donde hicimos de ciertas amistades, de la escuela en la que nos formamos, de los amores que desarrollamos, de las organizaciones en las que trabajamos. En cada uno de estos sistemas ocupamos determinadas posiciones y ellas también afectaron nuestra manera de observar y de actuar y, consiguientemente, los resultados que entonces obtuvimos y que todavía obtenemos. Si esos sistemas hubiesen sido otros, o bien, si hubiésemos ocupado posiciones diferentes en ellos, seríamos otro tipo de persona y muy probablemente observaríamos y actuaríamos de diferente manera, generando resultados distintos.

Todo esto implica que si deseamos producir cambios profundos y estables en nuestra forma de comportarnos, muchas veces no es suficiente incorporar nuevos repertorios de acción, o incluso producir cambios en el observador que somos, sino que a menudo es preciso modificar el o los sistemas a los que pertenecemos. De no hacerlo, dichos sistemas seguirán ejerciendo su efecto condicionante previo, pudiendo incluso revertir aquellos cambios que momentáneamente alcancemos en nuestros comportamientos.

Esto sucede a menudo, por ejemplo, como resultado de algunos programas de capacitación que se desarrollan en organizaciones. A pesar de que en un comienzo tenemos la impresión que ellos podrían desarrollar transformaciones profundas, esto, en los hechos, no se produce. Los cambios inmediatos que esos programas generan no logran estabilizarse en el tiempo y quienes participan en ellos muy pronto vuelven a sus antiguas prácticas. El aprendizaje inicial no logra conservarse. ¿Cabe concluir entonces que dichos programas de capacitación fueron ineficaces? Sin duda. Pero es importante calificar la raíz de la ineficacia. El problema no siempre está en aquello que el programa acometió, sino en lo que le faltó acometer. El problema suele residir en el hecho que no se modificó el sistema de la organización y éste siguió presionando por desarrollar los comportamientos iniciales que la capacitación buscaba sustituir. Para que se conservaran los nuevos aprendizajes, muchas veces era necesario transformar el sistema que inducía los comportamientos anteriores. Al no hacerse esto, quedamos con la impresión equivocada que todo el proceso fue ineficaz.

Por lo tanto, el cambio del observador resulta, muchas veces, insuficiente. Cuando es el sistema el que induce determinados comportamientos, es necesario no sólo modificar el tipo de observador que tal sistema instituye, sino el propio sistema. En otras palabras, es preciso convertir a los nuevos observadores en líderes capaces de modificar los sistemas de los que forman parte. Llamamos líderes precisamente a quienes asumen el desafío de modificar los sistemas sociales a los que pertenecen.

Para cambiar el sistema social al que pertenecemos suele ser importante ser capaces de observarlo. Muchas veces las propias condiciones críticas que acompañan el desarrollo de los sistemas sociales, restringiendo la capacidad de desempeño de sus miembros, ayuda a que ellos comiencen a visualizar el sistema que los mantiene atrapados. Con grados muy diversos de conciencia, hay miembros que logran reconocer que las restricciones que ellos encaran residen en los sistemas sociales en los que se desenvuelven.

No obstante nuestra capacidad para reconocer el efecto condicionante de los sistemas a los que pertenecemos sobre nuestro comportamiento es restringida. De manera espontánea, no siempre observamos tales sistemas como sistemas. O bien, no percibimos con claridad las muy diversas relaciones que establecen entre sí los diferentes componentes que conforman su estructura. Dicho en otras palabras, los seres humanos no solemos desarrollar una mirada sistémica de manera espontánea.

Cuando miramos a nuestro alrededor, distinguimos eventos, secuencias de eventos, pudiendo, incluso, establecer algunas relaciones entre dos o más eventos. Sin embargo, tenemos dificultades para reconocer la amplia red de interrelaciones que mantienen entre sí los diversos elementos que nos rodean e incluso las muy diversas relaciones que nosotros mismos mantenemos con ellos y el efecto que ellos ejercen sobre nosotros. En otras palabras, solemos tener dificultades para observar sistemas y observarnos a nosotros mismos siendo parte de ellos. Ello hace que el sistema, tal como sucedía con el observador, se mantenga oculto como condicionante del comportamiento humano. Por lo general, es necesario que alguien nos introduzca, decimos incluso que nos «inicie», en el desarrollo de una mirada sistémica.

Ya hemos introducido los actores principales del Modelo OSAR: los Resultados, la Acción, el Observador y el Sistema. Es necesario ahora, describir algunas de las relaciones más importantes que se establecen entre ellos.

Una vez que un individuo, dado el observador que es (y condicionado por el sistema al que pertenece), actúa como actúa y, al hacerlo, genera los resultados que genera, tal individuo, como buen observador que es, no puede menos que observar esos resultados y evaluarlos. Muy posiblemente se preguntará: «¿Me satisfacen o no me satisfacen?». No olvidemos que la satisfacción representa un criterio básico de evaluación de los resultados que obtenemos en la vida. Si su respuesta es que esos resultados lo satisfacen, tal individuo muy probablemente seguirá adelante con su vida y no pondrá en cuestión tales resultados. Ello nos parece sensato.

El problema surge si, como producto de esa observación evaluativa, su respuesta es: «No, ese resultado no me satisface». Éste es el caso que nos interesa. A partir de esa insatisfacción, lo importante es precisar cuáles son los distintos caminos que se le abren. No todos reaccionamos de la misma manera, ni lo hacemos en forma similar en toda circunstancia. Pero examinemos cuales son los principales caminos que esta coyuntura nos abre.

Un primer camino consiste en observar ese resultado insatisfactorio, alzar los hombros y posiblemente decir, «¡Y qué voy a hacer! ¡Eso fue lo que pude hacer!». A veces diremos: «¡Eso es lo que puedo!». Y a partir de ese momento recurriremos, quizás, a las variadas respuestas que provienen del cajón de nuestra metafísica. «¡Dado como soy, no puedo pretender un resultado diferente!». O bien: «Dado como él/ella es, ¿qué otra cosa puedo esperar?». En otras palabras, recurrimos a la categoría del «ser» para conferirle sentido a ese resultado insatisfactorio y con ello congelamos la posibilidad de intervenir en él.

Ese es el tipo de respuesta que, por regla general, buscamos combatir42. La llamamos la respuesta de la resignación metafísica. Y ese es el principal problema con la metafísica: nos induce a la resignación y cancela, muchas veces en forma prematura, el camino de la transformación. El problema central de la metafísica no es que niegue la transformación, desde un punto de vista filosófico, sino que induce a la resignación, y cancela posibilidades reales de cambio. Su problema principal no es, por lo tanto, sólo filosófico, terreno en el que sin duda también hay que enfrentarlo, sino en la práctica de la vida. Dicho en otras palabras, la metafísica restringe nuestras posibilidades de plenitud en la vida.

Lo dicho no implica desconocer que no todo nos es posible. Somos seres limitados y el principal dominio de tales limitaciones es nuestra biología. Como nos suele reiterar Humberto Maturana, sólo podemos hacer lo que nuestra biología nos permite. Nuestra biología no nos permite hacer cualquier cosa y, por lo tanto, tendremos que aceptar que no podemos alcanzar ciertos resultados. Yo ya no puedo ser el futbolista destacado con el que, quizás, soñé cuando era joven. Hoy la biología no me permite ese resultado. Es posible incluso que, quizás, no me lo permitiera cuando era adolescente, aunque de ello no pueda estar seguro. En ingles, suele decirse, «The sky is the limit». En rigor, nuestro principal límite es la biología.

Pero la biología no es el único límite. Los seres humanos somos seres éticos y también nos auto-imponemos determinados límites frente a acciones que desde un punto de vista biológico eventualmente podríamos hacer. Sabemos que las acciones que realizamos determinan el ser en el que nos constituimos. Como solemos reiterarlo múltiples veces, nuestro actuar no sólo revela el ser que somos, premisa que aceptamos. El principal problema reside en el hecho de que nuestro actuar genera, entre sus múltiples resultados, el ser en el que devenimos.

El ser no nos está dado, como nos insinúa la metafísica. Del ser que devenimos somos irremediablemente responsables. El sentido fundamental de la vida se conjuga en las opciones de ser que se determinan con nuestras acciones. Cada uno, con sus acciones, participa en el ser que deviene. El ser es el resultado más importante que genera nuestro actuar. Al actuar de una o de otra manera, es nuestro propio ser lo que estamos comprometiendo. En ello reside la dimensión profundamente ética del comportamiento humano. El eje fundamental de nuestra existencia, en consecuencia, está determinado en uno de sus extremos por la biología y, en el extremo opuesto, por la ética. Y aunque nuestro espacio de posibilidades está acotado, ello no impide reconocer que dentro de él, nuestras posibilidades siguen siendo infinitas43, tal como suponemos que es el cielo.

Existe un segundo tipo de respuesta frente a un resultado insatisfactorio. Ésta no se compromete tan rápidamente como la anterior con la resignación, aunque muchas puedan terminar también en ella. Este camino se caracteriza por un observador que al evaluar un determinado resultado como insatisfactorio, se pregunta: «¿Por qué?». «¿Qué fue lo que produjo este resultado que no me agrada?». Cada vez que preguntamos «por qué», lo que suele venir a continuación es una explicación. En otras palabras, toda explicación presupone la pregunta del por qué, incluso cuando no se haya hecho de manera explícita44.

Este camino abre posibilidades que no abría el primero. La pregunta por el por qué puede llevarnos a identificar factores en nuestro comportamiento (o en el comportamiento de los demás) que, de modificarse, podrían mejorar el resultado de manera de hacerlo satisfactorio. Este camino, por lo tanto, encierra un potencial que el anterior no poseía, dependiendo del tipo de respuesta que se ofrezca a esas preguntas. En la medida en que toda respuesta a una pregunta sobre el por qué, genera una explicación, dependiendo del tipo de explicación que entreguemos, podremos ir más lejos o más cerca en la posibilidad de obtener un resultado que nos sea satisfactorio.

Sin embargo, existe una modalidad de explicación que hace que esa posibilidad aborte. Se trata aquella explicación que hace de justificación. Pareciera ser una explicación como cualquier otra, pero sus efectos son completamente diferentes pues, en vez de identificar los factores que determinan el resultado insatisfactorio de manera de habilitar su transformación, lo que hace en rigor es conferirle a dicho resultado un manto legitimador. Es importante saber distinguir, por lo tanto, las explicaciones genuinas de las justificaciones. Una vez que generamos una justificación quedamos con la sensación de haber explicado un resultado que no nos gusta, pero hemos simultáneamente clausurado la posibilidad de modificarlo. Resulta interesante reconocer cómo las justificaciones suelen, muchas veces, inclinarse hacia la metafísica. «¿Que por qué pasa eso?», «Porque ella es como tú bien sabes», «Porque me tocaron los padres que tu conoces», «Porque yo soy así».

Un problema adicional con las justificaciones, más allá de comprometer la posibilidad de modificar el resultado, es que muchas veces tendemos a creer que ellas son intercambiables con los resultados y, en tal sentido, sustituyen nuestro compromiso de generar determinados resultados. Pareciera que dijéramos: «No hice aquello a lo que me había comprometido, pero permíteme que te cuente por qué». Lo que muchas veces viene a continuación no es una explicación genuina, que identifica factores imprevisibles que impidieron la consecución de lo prometido, sino un conjunto de justificaciones espurias que no logran justificar nuestros incumplimientos. Lo reiteramos frecuentemente: ni una explicación, ni menos una justificación, son capaces de sustituir un resultado. Éste es un lema que no siempre es adecuadamente reconocido en nuestras culturas organizacionales.

La justificación es un primer problema que enfrentamos cuando entramos en el terreno de las explicaciones. No es el único. Un segundo problema guarda relación con lo que llamamos externalización. Cuando esto sucede, en vez de recurrir a las categorías metafísicas que legitiman el resultado y bloquean la posibilidad de transformarlo, esta vez se vincula ese resultado a las acciones que lo generaron. Esto suele ser poderoso. Sin embargo, se puede caer en la tentación de sólo considerar las acciones de los demás, sin involucrar también en las explicaciones, las acciones de la persona que provee la explicación.

Con la externalización, tal persona se blinda a sí misma de toda responsabilidad en el resultado considerado insatisfactorio. Se dice, por ejemplo: «Ello sucedió porque tal persona hizo tal o cual cosa». Sus propias acciones no son parte de la ecuación que generó el resultado insatisfactorio. El recurso de la externalización se caracteriza por apuntar con el dedo acusador hacia fuera y por la dificultad de dirigirlo hacia uno mismo. Ello no hace sino debilitar nuestras explicaciones. En primer lugar, por incompletas. Pero, en segundo lugar, y tal como ya lo expresamos, por cuanto desvía la atención del terreno en el que tenemos nuestra mayor capacidad de intervención: nosotros mismos.

Pero existe un tercer camino frente a un resultado insatisfactorio. Es aquel que surge de la declaración: «¡Lo voy a cambiar! ¡Esto tiene que mejorar!». Cuando tomamos este camino, se abre de inmediato un territorio que no estaba presente antes. Entramos en el dominio del aprendizaje. Ello implica que debemos ahora buscar la manera de modificar la forma como actuamos.

El aprendizaje es aquella acción que nos conduce a un cambio de la acción. Ese es su propósito: llegar a hacer lo que antes no hacíamos y, muchas veces, lo que antes no podíamos hacer. Un resultado insatisfactorio es por definición el producto de una acción inefectiva. Al comportarnos de la manera que lo hicimos no logramos incrementar nuestro nivel de satisfacción. Toda acción busca hacerse cargo de una situación que no nos complacía, y resolverla. Si la acción no produce la satisfacción deseada, es indispensable modificar la forma como actuamos. Para ello recurrimos al aprendizaje. Tenemos, sin embargo, distintos tipos de aprendizaje, y el gráfico del Modelo OSAR nos permite identificarlos.

Un primer tipo de aprendizaje –que suele presentársenos como primera opción– es aquel que llamamos aprendizaje de primer orden45. Se trata de un tipo de aprendizaje en el que, estando conscientes de que es necesario modificar las acciones para obtener diferentes resultados, nos dirigimos, al interior del modelo, directamente a producir cambios en el casillero de la Acción. Las preguntas que entonces nos hacemos son las siguientes:

- ¿Qué debo hacer que no hice?

- ¿Qué debo dejar de hacer?

- ¿Qué nuevos repertorios de acción debo incorporar?

- ¿O acaso debo hacer lo mismo de manera diferente?

- ¿Qué faltó en mi actuar previo?

- ¿Estoy en condiciones de hacer aquello que previamente faltó?

- De no ser así, ¿cómo puedo adquirir las competencias que me hacen falta?, etc.

Podríamos añadir muchas preguntas más de este mismo tipo. Todas ellas, sin embargo, tienen un rasgo distintivo: buscan hacer alteraciones en el casillero de la Acción. Esto es lo propio del aprendizaje de primer orden.

No obstante, hay ciertas acciones que no podremos hacer y, consecuentemente, ciertos resultados que no podremos alcanzar, de considerar tan sólo opciones de aprendizajes de primer orden. Como lo hemos dicho antes, el aprendizaje de primer orden tiene límites; sus posibilidades de transformación están acotadas. Y para superar tales límites, en la medida en que no nos hallemos restringidos por nuestra biología o por nuestra ética, disponemos de un segundo tipo de aprendizaje. Lo llamamos el aprendizaje de segundo orden46.

En este segundo tipo de aprendizaje, se sabe que el cambio del resultado que se desea va a requerir de un cambio de la acción. Pero se reconoce que las acciones remiten al observador que somos y que mientras tal observador se mantenga, los cambios de acciones que son requeridos no se obtendrán. Se sabe que para cambiar determinadas acciones se requiere modificar previamente el tipo de observador que somos. Lo propio del aprendizaje de segundo orden, por lo tanto, es que conlleva un cambio del observador. Ello implica que se trata de una intervención dirigida al casillero del Observador. La expectativa implícita es que, al modificarse el observador, se disolverán aquellos límites que previamente afectaban al casillero de la Acción.

La relación del eje horizontal del Modelo OSAR, en el que están situados el Observador, la Acción y los Resultados, es una constante de toda modalidad de desempeño. Los resultados son producidos por acciones y estas acciones suelen verse condicionadas por el tipo de observador que somos. Sin embargo, tal como lo planteáramos previamente, cada uno de los tres elementos que conforman este eje horizontal (observador, acción y resultado) suele estar afectado por el sistema al que los individuos pertenecen. De ser éste el caso, el aprendizaje individual puede ser insuficiente para disolver los límites que la acción encara. Para que tales límites sean superados, se requiere de algo más que de estrategias de aprendizaje individual, sean éstas de primer o de segundo orden. Es necesario introducir cambios en el sistema que opera sobre los individuos, restringiendo su campo de comportamiento. Ello implica un tipo de intervención diferente.

Existe una opción de aprendizaje que todavía no hemos explorado. Cuando entramos en una modalidad de aprendizaje de segundo orden, dirigida a modificar las acciones a través de cambios en el observador, es preciso reconocer que dichos cambios pueden ser de órdenes muy diferentes. Las intervenciones en el observador pueden tener niveles distintos de profundidad. Algunas de ellas, por ejemplo, pueden consistir en introducir determinadas distinciones que el individuo en cuestión previamente desconocía. Ello logra un determinado cambio del observador. Sin embargo, se trata de cambios relativamente superficiales47.

Pero hay otras intervenciones que tocan lo que podríamos llamar el núcleo básico o el corazón del observador. Nos referimos a aspectos de un determinado observador que han devenido recurrentes en él y que se manifiestan independientemente del cambio de circunstancias. Estos factores conforman, más bien, una modalidad particular de observar, modalidad que pareciera caracterizar a un individuo. Dado su carácter recurrente, e independiente de circunstancias específicas, tal modalidad de observación se nos presenta como propia de la manera de ser de esa persona, como un rasgo, diríamos, de su alma48.

Es muy posible que esa misma persona considere que en la medida que tal rasgo define su forma de ser, sólo le cabe aprender a vivir con él. Es también posible que aunque considere que existe la posibilidad de cambiarlo, no esté dispuesta a ello. Pero no estar dispuesto a modificarlo no implica necesariamente que no sea modificable. A veces nos sucede que la vida nos impone el dilema de tener que optar por conservar o por transformar este tipo de rasgos, rasgos que muchas veces parecieran asociarse con nuestro sentido de vida. Se trata, sin duda, de experiencias difíciles. Soltar una forma habitual de ser, que nos ha acompañado por mucho tiempo, no es fácil. Es más, por lo general solemos tener razones muy elaboradas para justificarlas49.

Lo que nos interesa es reconocer que, al interior del aprendizaje de segundo orden, que busca el cambio del observador, podemos distinguir un tipo de aprendizaje que por su profundidad modifica aspectos que aparecen asociados a nuestra particular forma de ser. Nos interesa, reconocer que esta posibilidad de aprendizaje existe, que ella es una opción de aprendizaje. A esta modalidad la llamamos aprendizaje transformacional50.

Es importante hacer un alcance sobre el aprendizaje transformacional, dado que en torno al él, suelen producirse algunos malentendidos. Algunos entienden que el aprendizaje transformacional implica un cambio radical en la forma de ser de un individuo. Ello no está mal, pero queda sujeto a lo que entendamos por radical. Si por radical entendemos total, en el sentido de que el ser del individuo que se constituye a partir de esta modalidad de aprendizaje es completa y totalmente diferente al ser que estaba constituido antes de la experiencia de aprendizaje, será evidentemente muy difícil detectar experiencias de aprendizaje de este tipo.

En toda experiencia de aprendizaje, lo que se conserva suele ser mayor que lo que se transforma. Ninguna modalidad de aprendizaje se traduce en una transformación completa del individuo. Siempre podremos reconocer en él o en ella, rasgos del ser que conocíamos en el pasado. Por lo tanto, quienes esperen del aprendizaje transformacional una transformación total, difícilmente van a aceptar que este tipo de aprendizaje puede realizarse.

Sin embargo, si por aprendizaje transformacional concebimos un tipo de transformación de una profundidad tal que nos conduce a reconocer una ruptura con «ciertos» patrones de observación o de comportamiento que habían sido característicos de la forma anterior de ser de la persona, no tendremos dificultades para reconocer la posibilidad de este tipo de aprendizaje. Reconoceremos que, en determinados dominios, se ha producido una ruptura en la forma habitual de ser de ese individuo, un punto de inflexión en un aprendizaje lineal y acumulativo, un determinado salto cualitativo. Una de las características sobresalientes de este tipo de aprendizaje es precisamente la alteración o ruptura de la linealidad.

¿Dónde cabe distinguir esta ruptura de la linealidad? En su manera de interpretar los hechos de la vida, en las nuevas modalidades de acción que ahora emergen, pero, por sobre todo, en el tipo de resultados que ese individuo puede alcanzar. El aprendizaje transformacional disuelve el muro de imposibilidad con el que el individuo antes chocaba. Lo que previamente le hacía sospechar que, quizás se había encontrado con una barrera asociada a su particular forma de ser, ahora pareciera haberse esfumado. La imposibilidad metafísica con la que creía haberse encontrado, se ha desvanecido. Ello suscita no sólo su sorpresa, sino también la de aquellos que lo rodean.

El argumento anterior se dirige contra algunas reacciones de escepticismo con las que algunos miran la posibilidad de un aprendizaje transformacional. Pero también nos encontramos –y no sin buenas razones– con la reacción opuesta. La de quienes no tienen problemas en reconocer aprendizajes de este tipo y que nos argumentan que todo aprendizaje, por definición, es siempre transformacional. En efecto, éste es un muy buen punto. La transformación es el rasgo inherente de todo aprendizaje, tanto que aprendizaje y transformación muchas veces pueden ser usados como sinónimos.

Sin embargo, ello no impide reconocer que muchas de las transformaciones que genera el aprendizaje se realizan, siguiendo el modelo de cambio en los paradigmas, preservando en el tiempo aquellas recurrencias a partir de las cuales podemos tipificar una determinada forma de ser del individuo. Todo paradigma, como lo hemos argumentado previamente, posee un centro, que se suele conservar a pesar de que el paradigma esté cambiando. El aprendizaje transformacional implica, en consecuencia, una modificación de un nivel de profundidad que no siempre está presente en otras experiencias de aprendizaje.

Lo característico del aprendizaje transformacional es, en definitiva, su impacto en las condiciones existenciales del individuo, en el carácter de las relaciones que éste comienza a establecer con los demás, en su capacidad de conferirle a su vida un sentido diferente. Se trata de un aprendizaje que no sólo altera la relación instrumental (técnica) que el individuo mantiene con el mundo, sino que modifica el dominio de la ética51. Con el aprendizaje transformacional podemos hablar de una mutación o de una metamorfosis del alma, de esa forma particular de ser de cada individuo.

Los antiguos griegos utilizaban el término metanoia para referirse a este tipo de aprendizaje. Metanoia significaba para ellos una ruptura de nivel interior, un salto cualitativo en la forma de ser de un individuo. Con ello se hacía referencia al tránsito hacia un plano de emocionalidad, y comprensión diferente de aquel en que hasta entonces se había vivido. En este entendido, implicaba una radical mutación en el sentido de la vida.

Este tipo de aprendizaje involucraba un cambio de mente, cambio que producía en la vida una modificación en la dirección que hasta entonces habíamos seguido. Tal experiencia de aprendizaje se convertía en un hito, en un punto de inflexión en nuestras vidas, y en la manera como le conferíamos sentido al mundo, a los demás y a nosotros mismos. Muchas veces ella resultaba luego de determinados ritos de iniciación. Lo que estaba en juego en las experiencias de metanoia no era la adquisición de nuevos repertorios de acción, sino la modificación de los presupuestos a partir de los cuales actuamos.

La palabra metanoia es recurrente en el Nuevo Testamento –en boca de Juan Bautista primero y de Jesús, después– y se le asigna un papel determinante en el mensaje de Jesús. Metanoia involucra conversión, aceptar el nuevo sistema de creencias que nos ofrece Cristo. Desgraciadamente la traducción habitual de este término a nuestras lenguas ha sido «arrepentimiento» o «penitencia». Tanto Juan Bautista como Jesús al invitarnos a la metanoia, nos habrían convocado a arrepentirnos. Pero ello tergiversa el sentido original del término. La palabra griega, si bien recoge la noción de hacerse consciente de una falla en el pasado, no se queda allí, incubando sentimientos de culpa y mirando hacia atrás, sino que traslada la mirada al futuro en un movimiento de esperanza, de reparación y de aprendizaje a partir del reconocimiento de un error, de una carencia o de una falta. El arrepentimiento se sustenta en la culpa e implica una mirada dirigida al pasado, con lo que inmoviliza o al menos debilita la capacidad de transformación. Al dirigirse al futuro y no al pasado, la metanoia, en su sentido más profundo, lleva a producir un «renacimiento» en quien la experimenta, al permitir el surgimiento de una forma de ser que previamente no estaba presente.

Metanoia quiere decir literalmente «más allá de la mente», esto es, más allá de las categorías mentales que hasta el momento nos han gobernado. Es una palabra clave, a la que se ha dado también la traducción de «conversión», aquel acto o proceso que nos conduce a llegar a convertirnos en un ser diferente, de aquel que habíamos sido. Normalmente le damos a ese término un sentido religioso. Sin descartar que muchas veces pueda implicar una transformación religiosa, no tiene que ser así necesariamente. Existen muchas otras formas de participar en procesos profundos de transformación personal.

En este proceso profundo, que llamamos metanoia, sucede que se vislumbra como posible aceptar lo que antes parecía inaceptable, no como si se tratara de una derrota, sino como una disposición activa y victoriosa respecto de la manera habitual de reaccionar que nos conducía y que nos mantenía en un estado de insatisfacción. Se vislumbra como posible lograr aquello que anteriormente juzgábamos fuera de nuestro alcance. Tiene lugar entonces un cambio en el mismo núcleo del observador. Este fenómeno es lo que hemos llamado «aprendizaje transformacional».

La apertura, la nueva mirada que emerge en estos procesos, pasa necesariamente por abandonar antiguas opiniones, emocionalidades recurrentes, convicciones no revisadas a las cuales nos sentíamos estrechamente vinculados, y que daban forma a nuestra vida. Para efectuar un aprendizaje transformacional es indispensable dejar atrás la mirada habitual con que observábamos el mundo. «No se pone vino nuevo en odres viejos», dice Jesús.53 De no ser así, nuestro aprendizaje quedará en el estadio del segundo orden, aprendizaje que modifica, pero no transforma.

Este desplazamiento de los mecanismos habituales de pensar y de sentir, supone un espacio vacío, un silencio, constitutivos de la experiencia mística en todas las tradiciones, y que lo son también de la experiencia del hombre común cuando hace silencio de las propias conversaciones internas, de los juicios habituales, de ciertos estados anímicos, siempre antes justificados, tales como el resentimiento, la culpa o la resignación.

Cabe preguntarse ¿es esta transformación posible para todo ser humano? La respuesta universal es «sí». Más aún: es posible en esta existencia. Cuando hablamos de metanoia, no nos referimos a lo que podría suceder después de la muerte del cuerpo físico, o en el fin de los tiempos. Se puede pasar de la muerte a la vida durante la existencia terrenal. No es otro el mensaje de los Evangelios y de los libros sagrados de todas las tradiciones: de los sufíes, los budistas tibetanos, los yogis de la India. Esta transformación es posible, y supone el paso de un nivel de forma de ser a otro nivel de forma de ser.

Si hemos de transitar por ese camino, nuestro punto de partida se encuentra en el ser corriente que hoy día somos. Es el estadio que las tradiciones asimilan a la «muerte», («Dejad que los muertos entierren a sus muertos»54) y que se compara también con el sueño. Las enseñanzas tradicionales en ese entendido hablan de «despertar». Para nosotros, ese despertar consiste en cambiar el punto de mira del observador que somos. La metanoia, la transformación, el salto de nivel, «más allá», no es otra cosa que la muerte del antiguo observador, de un observador que llega a ser tocado en su núcleo más profundo y que, soltando, tomando, desde su vacío, desde su silencio, y desde la humildad de la declaración de ignorancia, se atreve a dar el gran paso.

Todo camino de aprendizaje transformacional, de metanoia, lleva a lo que se ha llamado «la muerte de sí mismo», la muerte de cierto nivel, de cierto punto de observación, para acceder a uno nuevo. Una vez más los Evangelios nos proporcionan una metáfora: «si el grano no cae en tierra y muere, se queda solo; mas si muere, da muchos frutos»55. Todos son llamados a esta transformación. No estamos hablando aquí de psicología o de moral. No se trata sólo de llegar a ser menos egoísta o más equilibrado emocionalmente. Se trata de una experiencia interior remecedora que se presenta como una muerte y una resurrección en esta vida. No estamos hablando de reformar o modificar, sino de transformar: de un observador que abandona el pedestal desde donde observa y construye su mundo, y lo cambia por otro. Desde este nuevo sitial, su mundo será otro. Sostenemos que podemos aspirar a transformaciones a este nivel: a una metanoia en esta vida que podrá – o no– vincularse con la noción de una divinidad externa y que permitirá una expansión del ser-en-camino que somos, a mayores o menores grados de transformación.

El aprendizaje transformacional nos lleva a otros dominios en que el abandono de «los odres viejos» permite el advenimiento de otras voces. Para el cristianismo la culminación de este proceso se expresa como «Ya no soy yo que vive, es Cristo que vive en mí»56. Hay que advertir, sin embargo, que una metanoia, una transformación de ese orden, no tiene lugar por sí sola. Vivimos apegados a nuestra manera habitual de aprehender lo que entendemos por «la realidad», a través del filtro de nuestros miedos, y esperanzas, de nuestros juicios y opiniones, de nuestros rechazos y deseos; de los estereotipos del bien y el mal que han gobernado nuestras vidas. Y llega entonces el momento de soltar. Recordemos la severidad de Cristo hacia los doctores de la ley, hacia los fariseos, hacia aquellos que observan a la perfección los mandamientos, y que transmiten dogmas de generación en generación, pero que no se han transformado de manera de aprehender su espíritu.57

Desde esa «nada», desde ese «sólo sé que nada sé», comienza a tomar forma el nuevo observador, el hombre nuevo. La metanoia está en marcha: más allá de los juicios, de la inteligencia, de la mente: de las antiguas categorías. Meta: más allá. En el núcleo profundo comienza a desarrollarse una dinámica generadora de nuevas formas de ser. Y esto, en el caso de las diferentes ascesis se conduce a través de técnicas muy concretas. Las enseñanzas espirituales son unánimes al respecto. Y, por nuestra parte, sabemos que esa transformación puede lograrse a través de prácticas sustentadas en la Ontología del Lenguaje.

En nuestra propuesta, el primer paso hacia la transformación se da en el casillero de los Resultados del Modelo OSAR. Cuado nos invade la sensación –a veces global, difusa– de que algo no anda bien en nuestra vida, de que no estamos satisfechos, y que algo tiene que cambiar, estamos mirando nuestros resultados. ¿Por qué ellos no generan en nosotros la expansión que esperábamos, el contentamiento, el bienestar? Al identificar aquellos resultados que no fueron los que esperábamos, y superados los niveles de explicaciones, justificaciones o resignación, nos dirigimos al casillero de la Acción, y nos concentramos en intentar acciones diferentes. A esto llamamos aprendizaje de primer orden. Cuando, sin embargo, advertimos que los resultados siguen siendo insatisfactorios, a pesar del cambio en las acciones, podemos dirigirnos al casillero del observador, y efectuar algunas modificaciones allí, que permitan mejorar aquellos resultados: aprendizaje de segundo orden.

Puede, sin embargo, suceder que los resultados aún no nos satisfagan; o bien, puede ser que, habiendo obtenido los resultados previamente deseados, aún sintamos esa suerte de insatisfacción, que empieza a perfilarse como algo más hondo. Estamos entonces a un paso de declarar nuestra ignorancia y nuestra apertura a ese otro tipo de aprendizaje. Nos encontramos en el umbral de la metanoia.

Aunque el dominio religioso pueda o no estar involucrado en este tipo de experiencias, el dominio de la ética suele estar siempre presente en ellas. La transformación en el dominio del ser constituye un giro ontológico que se vive como un significativo y fundamental desplazamiento ético, por cuanto implica un cambio en nuestro sentido de vida y, muchas veces, en el tipo de relaciones que mantenemos con los demás.

34 Ver Rafael Echeverría, «Ontología del lenguaje: hacia un nuevo discurso sobre el fenómeno humano», 2007.

35 Sobre el tema de la acción, ver además Rafael Echeverría, Ontología del Lenguaje, J.C. Sáez Editor, Santiago, 1994, capítulo VI, «Acción humana y lenguaje».

36 Este es un modelo que ha estado presente en nuestros programas de formación desde que lo construyéramos en su actual versión a comienzos de 1996. Quienes conocen el trabajo de Newfield Consulting, saben la importancia que el modelo OSAR tiene en nuestro trabajo. Él está inspirado en aquel, diferente y más simple, desarrollado inicialmente por Action Design y con el que nos familiarizáramos años atrás, cuando colaboráramos con Robert Putnam, en el contexto de la invitación que nos hiciera el Center for Quality of Management (CQM).

37 Véase Pablo, Epístolas, 1 Corintios, 13: 13. Es importante advertir que la manera como interpretamos estos tres ejes no es la que Pablo nos ofrece, ni busca dar cuenta de la concepción paulista. Tomamos lo dicho por Pablo libremente, como punto de arranque de nuestro propio análisis.

38 Uno de los rasgos característico de quienes contemplan la posibilidad de suicidarse, es el hecho de no percibir un futuro como espacio diferente del presente. Correspondientemente, una de las maneras de ayudarlos, consiste en colaborar con ellos en restituir el espacio de futuro que han cancelado de manera de regenerar la esperanza.

39 Véase Rafael Echeverría, Ontología del Lenguaje, J.C. Sáez Editor, Santiago, 1994. Capítulo 11.

40 Esta situación es la que suele estar presente en muchas de las peticiones de coaching y constituye un área predilecta de intervención del coach ontológico.

41 En el pasado hemos hablado del coaching ontológico de muy distintas maneras. Hemos acudido a diversas formas para explicar en qué consiste. Pero a partir de lo que acabamos de plantear surge otra manera de referirse al coaching ontológico. De una u otra forma, el coaching ontológico -en lo que tiene propiamente de ontológico y en lo que lo diferencia de manera específica de otras modalidades de coaching- se enfrenta, en último término, con la necesidad de identificar y remover los residuos metafísicos que todavía subsisten en nosotros y que se interponen en la vocación de realizar nuestras aspiraciones y acceder a niveles superiores de satisfacción en nuestra vida. Lo que hace el coach ontológico es buscar destrabarnos de los obstáculos de la metafísica, en nuestros deseos de fluir, de aprender, de transformarnos. De volver a colocarnos en movimiento una vez que las premisas metafísicas nos han detenido.

De allí que resulte imprescindible que el coach ontológico sepa distinguir con mucha claridad las trampas que la metafísica nos tiende en la experiencia cotidiana de nuestra existencia; que conozca sus artimañas, y muy particularmente los resultados que ella impone en las modalidades de vida de los seres humanos. Sin este conocimiento el coach ontológico compromete su propia eficacia. Por desgracia esto no es siempre adecuadamente comprendido por muchos coaches que se autodefinen como «ontológicos» y ello genera limitaciones en una profesión que está dando sus primeros pasos.

42 Éste es uno de los enemigos predilectos del coaching que se define como ontológico.

43 Ello está asociado a los dos conceptos geométricos de lo infinito. Uno de ellos apunta a la capacidad de una línea de proyectarse infinitamente más allá de sus extremos. El segundo concepto reconoce que al interior de una línea acotada por sus extremos y, por lo tanto, impedida de proyectarse más allá de ellos, hay infinitos puntos. En el primer caso, nos acercamos a la noción de una infinitud macroscópica, a lo infinitamente grande; en el segundo, de una infinitud microscópica, a lo infinitamente pequeño.

44 Esto es interesante. En la vida muchas veces operamos a partir de explicaciones que aparecen desconectadas de las preguntas por el por qué que originalmente les dio lugar. Un ejercicio poderoso es aquel que toma esas explicaciones y, en vez de darlas por sentadas, acríticamente, rehace la pregunta original del por qué y le busca respuestas alternativas.

45 Éste se corresponde con lo que Chris Argyris llama «single loop learning».

46 Éste, en cambio, se corresponde con lo que Argyris llama «double loop learning».

47 Muchos aprendizajes de primer orden, dirigidos centralmente al casillero de la Acción, suelen requerir algún tipo de cambio del observador y, por lo tanto, involucran simultáneamente un determinado aprendizaje de segundo orden. Veamos algunos ejemplos. Deseamos aprender un nuevo programa de computación. Para hacerlo será necesario aprender algunas distinciones que previamente no teníamos. Por ejemplo, la tecla F4 en este programa tiene un uso que no corresponde al que tenía en el programa que anteriormente utilizábamos. Cuando vamos a la escuela y tomamos una determinada asignatura, aprendemos distinciones que modifican el observador que éramos hasta entonces. Se trata por lo tanto de experiencias de aprendizaje de segundo orden.

Muchas personas suelen definir el coaching ontológico como un tipo de intervención que se caracteriza por cambiar el observador que somos. Ello es un error. El coaching ontológico se caracteriza por su capacidad de transformar el tipo de ser que somos y no sólo el observador. Lo que es propio del coaching ontológico no es el aprendizaje de segundo orden, sino el aprendizaje transformacional.

48 Entendemos por alma la forma particular de ser de una persona.

49 A veces estos rasgos están asociados a lo que consideramos nuestras más profundas convicciones. Sin embargo, hay momentos en los que los seres humanos nos encontramos en una especial encrucijada: nuestra vida enfrenta una pérdida de sentido y, sin embargo, nos es muy difícil poner en cuestión aquellas convicciones que han precitado esa crisis. Estamos en lo que podríamos llamar una crisis del paradigma de sentido que hasta entonces nos ha acompañado. Enfrentamos una tensión entre la búsqueda de soluciones que procuran salvar las convicciones que forman parte del núcleo básico del observador y la posibilidad de cuestionarlas.

No es fácil cuestionar aquello que hemos elevado al rango de convicciones. El problema es: ¿qué es prioritario? ¿Aquello que llamamos «nuestras convicciones», o la crisis de «sentido de vida» a la que muchas veces ellas nos han conducido? Enfrentados en esta encrucijada, ello nos plantea un dilema ético. Y no son pocas las veces en la que el dilema asume la forma de una oposición entre un determinado «principio» ético y los resultados de vida que ese mismo principio nos impone.

De ninguna manera estamos sugiriendo un trato liviano o frívolo frente a «nuestras convicciones». Particularmente cuando ellas representan el elemento que sustenta nuestro sentido de vida. El problema se plantea cuando precisamente se produce una brecha entre convicciones y sentido de vida. Cuando por aferrarme a estas convicciones, lo que sacrifico es precisamente el sentido de mi vida. Esta es la disyuntiva que nos interesa y frente a la cual, pensamos, no siempre respondemos favoreciendo la pauta ética de orden superior. A este respecto sostenemos que no hay nada superior a la preservación del sentido de la vida. Si el aprendizaje nos abre la posibilidad de resolver una crisis de sentido de vida, quizás -y cada uno debe hacer sus propias opciones-, lo más ético sea permitirnos cuestionar esas convicciones que han terminado por destruir el sentido de nuestra vida.

50 Esta modalidad profunda de aprendizaje ha sido una de nuestras áreas predilectas de investigación. No haremos una exploración detallada de ella en esta oportunidad. Sin embargo, cabe señalar que ella está fuertemente asociada a la práctica del coaching ontológico que ha sido un campo importante de desarrollo vinculado a la ontología del lenguaje.

51 A partir de comienzos de la década de los sesenta se inicia en los Estados Unidos una línea de desarrollo teórico que adopta el nombre de «aprendizaje transformacional». Muy pronto se convertirá en un amplio «research program» que dará cabida a diferentes orientaciones y tendencias. Algunas de ellas siguen en pleno desarrollo. Hay otras, sin embargo, que culminan en un fuerte escepticismo frente a sus propios objetivos iniciales.

Nos interesa darle seguimiento a una de estas últimas líneas, aquella desarrollada por Edgar Schein, quien es, además, un importante portavoz a nivel internacional en el campo de la «cultura organizacional» y el liderazgo. Edgar Schein ha sido un destacado profesor de la Sloan School of Management del MIT y fue uno de los pioneros al interior de la corriente de pensamiento del aprendizaje transformacional.

Examinemos los antecedentes de esta corriente. Algunas experiencias surgidas de la Guerra de Corea en la década de los cincuenta van a desconcertar a la opinión pública norteamericana. Veían en los medios de comunicación lo que acontecía con algunos prisioneros de guerra norteamericanos que habían sido capturados por las fuerzas enemigas e internados en campos de concentración chinos. Cuando salían de ellos, hacían furiosas declaraciones contra su país y defendían la causa del enemigo. Quienes los habían conocido antes no los reconocían ni lograban entender lo que podía haberles pasado. Los prisioneros se mostraban como personas muy diferentes en relación con quienes habían sido. Esas experiencias fueron muy pronto calificadas de «lavado de cerebro».