Estudio de la calle Ámsterdam, Ciudad de México

Enrique, yo te propuse escribir tu biografía intelectual, tú preferiste contármela como te contaban la suya los personajes que entrevistaste para tus libros. Y elegiste hacerlo aquí, en tu estudio en la calle de Ámsterdam, una peculiar avenida de la Ciudad de México que entiendo ha sido un lugar entrañable en tu vida. ¿Por dónde empezamos?

Por la significación que tiene para mí vivir acá, José María, tan cerca del Parque México. Hace unos años me mudé al escenario de mi infancia. La primera década de mi vida transcurrió aquí, en el perímetro de unas cuantas cuadras en cuyo centro está el Parque México. Abro la ventana, y veo el edificio frente al parque, donde vivían Dora y Abraham, mis bisabuelos maternos. A unos cien metros, en esta misma avenida Ámsterdam, está el modesto departamento que habitaron mis abuelos Eugenia y José Kleinbort. Poco más allá, en la calle Chilpancingo, se encuentra la casa de mis abuelos Clara y Saúl.

Un barrio judío…

Desde finales de los treinta hubo un éxodo de muchos judíos del Centro Histórico a esta colonia. Aquí construyeron sinagogas, centros sociales, escuelas religiosas y, no muy lejos, el cementerio. Yo nací y crecí aquí, con mis padres y mis hermanos. En los años cincuenta, cada domingo, toda la familia, incluidos tíos y primos, se congregaba en el Parque México.

Ahora esta zona es como un barrio hipster, con bares, restaurantes, cafés.

Y, sin embargo, el Parque México es todavía uno de los espacios tradicionales de asueto en la ciudad. Es mucho menos antiguo que la Alameda y otras plazas del Centro Histórico, que datan de tiempos virreinales. No se diga el prehispánico Bosque de Chapultepec. Nuestro parque es pequeño y no tiene tanta alcurnia, pero ya va a ser centenario y, como tantos sitios en México, está lleno de historia. En tiempos de Porfirio Díaz esta zona fue un hipódromo. Un «Auteuil mexicano», en el que paseaba la exigua aristocracia de entonces. El parque era el centro y esta calle de Ámsterdam era la pista de carreras que lo rodeaba, por eso es la única avenida elíptica de la ciudad. El hipódromo dejó de operar y, después de la Revolución, la zona comenzó a urbanizarse. En el parque se construyó un paraninfo que aún se conserva, con pinturas del muralista Roberto Montenegro. En los senderos de tierra se colocaron fuentes rocosas, bancas arboriformes, unos curiosos letreros de concreto con mensajes ecológicos y un gran estanque de patos. Cuando yo era niño este barrio era como un pequeño pueblo típico de México, con tiendas de abarrotes, papelerías, tintorerías, boticas, heladerías, peluquerías. Mi propia historia no se entiende sin este escenario. Te propongo que más tarde recorramos el parque. En esas bancas, mi abuelo Saúl Krauze predicaba a sus amigos el evangelio según Spinoza.

¿Por qué Spinoza?

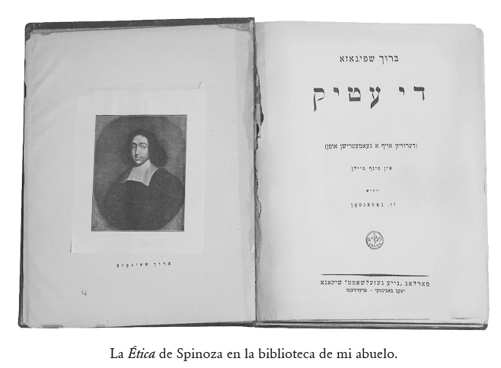

Es una larga historia, José María. El spinozismo era para él una especie de religión. Tanto, que hasta pensaba yo en mi abuelo como «el Spinoza del Parque México».

Spinoza, el gran heterodoxo.

Heterodoxo de esa heterodoxia que es el judaísmo. Pero heterodoxo también porque no se entregó a ninguna ortodoxia. Quedó en los márgenes donde podía pensar en libertad, donde podía pensar la libertad.

¿Te sientes un heterodoxo?

La heterodoxia es una categoría histórica del ámbito religioso. En ese sentido no soy ni puedo ser ni me siento heterodoxo. Pero ser judío es ya una forma histórica de heterodoxia. Al menos desde hace dos milenios.

Publicaste hace décadas un libro de ensayos titulado Textos heréticos, con imágenes extraídas de una obra sobre la Inquisición en México. En la portada un reo con un sambenito escucha el sermón que lo exhorta al arrepentimiento. Y un epígrafe que no olvido: «Debe haber herejes». No siempre un heterodoxo es un hereje, pero a veces sí.

Estábamos en medio de una de las batallas de ideas que sostuvimos en la revista Vuelta donde defendíamos la libertad y la democracia contra la ideología hegemónica que era una mezcla de estatismo nacionalista y marxismo. Y como era yo un blanco de ataques, se me ocurrió el título. La cita en latín es oportet et haereses esse: es necesario que haya herejes. Mi amigo Fernando García Ramírez hizo el índice con la retórica del Santo Oficio. Y sugirió las imágenes que provienen de un famoso «Libro rojo» publicado en el siglo XIX sobre los procesos de la Inquisición.

Pero aludía a tu condición judía.

Era un juego literario, y no lo era. Nadie me atacaba por ser judío, pero supongo que esa andanada (una de muchas) me remitió vagamente a la historia de los judíos en España, que tuvo su dramática secuela en México. Este país es una zona arqueológica del judaísmo. En la era virreinal hubo aquí una nutrida comunidad de judíos cuyos padres o abuelos habían sido expulsados de España en 1492 y se habían refugiado en Portugal, donde debido a la conversión forzosa, a la prohibición de emigrar y a la Inquisición, la condición de los judíos fue aún más angustiosa que en su natal España. Desde el siglo XVI y a lo largo del XVII, algunos lograron salir de Portugal y refugiarse en ciudades italianas como Ferrara, Livorno, Venecia, o en Holanda y sus dominios de América (las Antillas, Nueva Ámsterdam), donde podían ejercer su religión con libertad. Pero no pocos se arriesgaron a llegar a Nueva España, donde practicaban en secreto la herejía mayor, «la ley de Moissen», como se decía entonces. El Archivo General de la Nación contiene tesoros documentales de esa colonia criptojudía. Yo he consultado las conversaciones que mantenían los presos en las mazmorras de la Inquisición, transcritas literalmente por los escuchas. Esa comunidad fue extinguida en varios autos de fe, sobre todo en el más famoso de 1649.

Los muchos éxodos de Sefarad.

Como el éxodo de la familia de Baruch Spinoza expulsada de España, que vivió en Portugal, y finalmente, tras más de un siglo, se estableció en Holanda. A veces pienso que los Spinoza pudieron haber arribado a Nueva España en vez de a Ámsterdam, en cuyo caso la historia de la filosofía en Occidente habría sido distinta. Imagínate, Baruch Spinoza quemado vivo en 1649, a sus diecisiete años, en la hoguera que se encontraba cerca del centro de la Ciudad de México.

Y pasó mucho tiempo para que los judíos volvieran a México.

Tres siglos. Al arranque del siglo XX los judíos comenzaron a llegar, primero de Levante1 y después de Europa del Este2 y Rusia. En una de esas olas tardías, a principio de los años treinta llegaron de Polonia mis bisabuelos maternos, mis cuatro abuelos y mis padres. Ya no los expulsó solo la intolerancia religiosa, como en España en 1492, sino la persecución integral: histórica, racial, nacional y religiosa. Los expulsó el antisemitismo. Después de la Primera Guerra Mundial se recrudeció en Polonia ese antiguo prejuicio de origen medieval y decidieron emigrar. Y en toda Europa, en especial en Alemania, había signos ominosos. Sabían que la cuota de inmigración en Estados Unidos había llegado al límite en 1924. Entonces optaron por México, donde tenían ya algunos amigos. Al llegar, se dispersaron por el país, pero la mayoría se estableció en el sitio exacto donde vivieron hacía tres siglos los criptojudíos portugueses, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, alrededor de la Plaza Mayor, la Catedral y el Palacio Nacional. A ese barrio llegaron las dos ramas de mi familia. Mi padre me contaba que su lugar preferido para jugar era la hermosa Plaza de Santo Domingo, que es el antiguo atrio de ese convento. Bajo sus arcadas se instalaban pequeñas prensas de imprenta para que la gente encargara sus invitaciones de bodas, tarjetas, cartas de amor… Bueno, pues en esa misma plaza, en el costado norte, está el edificio que albergaba el tribunal de la Santa Inquisición. Ahí estaban las celdas y mazmorras donde se confinaba a los herejes. Y de ahí salían las procesiones cruzando la ciudad hasta las afueras, donde los quemaban. Hay crónicas puntuales de esos hechos. Son escalofriantes.

Me pregunto si los inmigrantes judíos de Europa, como tus padres y abuelos, tenían conciencia de esas capas históricas que habitaban.

No creo. Quizá sabían vagamente que en España, hacía muchos siglos, los judíos habían debido convertirse al catolicismo o abandonar su hogar centenario. Quienes permanecían en una posición ambigua, ocultando su fe –los criptojudíos, llamados «marranos»–, lo hacían a riesgo de ser descubiertos y morir. Toda su vida, desde el nacimiento hasta la muerte, era un acto forzado de disimulo. Solo en el hogar eran libres, y ni ahí, porque las paredes oyen. Una vida insostenible. En Polonia, mis abuelos y sus pequeños hijos no ocultaban su fe, pero eran objeto de un hostigamiento físico y verbal continuo. «Judío, lárgate a Palestina.» Hasta mi madre, de niña, escuchó esa frase, y no la olvidó. También esa vida era insostenible. Por eso bendijeron siempre a México, la tierra donde podían vivir y ser en libertad.

Hace unos días estuve en Matajudaica, pueblecito del Bajo Ampurdán, en Gerona. La herencia sefardí se palpa en el horrible topónimo, pero también en la abundancia de granados, que florecen en los jardines de muchas casas. Una herencia secreta, escondida, de aquellos judíos que los cultivaron para disfrutar de las granadas que acompañaban muchas de sus celebraciones. Todavía se ven. Especialmente en Matajudaica, como si fuera un testimonio cabalístico, oculto a la mirada de quien no ve porque no puede descodificar una herencia que sigue viva, alojada en los 613 granos de la granada: el símbolo de los 613 mitzvot o preceptos de la Torá.3 ¿Hay pueblos con granadas en México?

No que yo sepa. Hay diversas huellas físicas y culturales de esas comunidades criptojudías en el Occidente de México y en el remoto septentrión novohispano. La ciudad de Monterrey, se sabe de cierto, fue fundada por judíos. Pero ese pasado se desvaneció, no forma parte de la cultura mexicana.

La nueva oleada europea, a la que pertenecía tu familia, sí tuvo la oportunidad de echar raíces.

Y de vivir en libertad. Esa palabra lo resume todo, José María: libertad. En una conversación que Helen, mi madre, grabó con mi abuelo Saúl, este le dijo, con su español quebrado: «¡Yo busqué la libertad! ¡Yo estaba amante de la libertad! ¡Yo quería vivir libre, aunque coma una vez al día, pero que sea libre!». Y México le dio la libertad. Aquí los judíos podían moverse con libertad, pensar con libertad, hablar con libertad, profesar su religión con libertad. México fue un puerto de abrigo para los judíos hasta mediados de los años treinta, cuando el país se cerró para ellos. Pero los que tuvieron la suerte de entrar echaron raíces muy pronto. Comenzaron a ejercer libremente sus oficios y profesiones, y a enviar a sus hijos a la escuela. Bendecían el clima natural, pero más el clima humano. Casi no podían creer la calidez, la hospitalidad y la cortesía del mexicano común. En México podían respirar sin sentir el odio milenario contra ellos. Hubo, es verdad, episodios antisemitas en los años treinta, pero azuzados por un sector germanófilo de la clase media, no por el pueblo. La educación sentimental de la familia me dejó una huella profunda, pero no me he detenido a escribir sobre ella. He escrito sobre el tema judío: ensayos sobre la historia del antisemitismo en el orbe hispano, un texto sobre las claves bíblicas con las que los primeros cronistas dominicos y franciscanos leyeron al México indígena, y varios otros más. Pero no los he reunido en un libro. El motivo es claro: soy un historiador mexicano y mi tema es México. Ahora podemos evocar esa otra historia.

¿No habrás tenido tú mismo un síndrome de ocultamiento de esa educación sentimental?

De ningún modo. Nunca he ocultado ser judío. Pero el vínculo con mi pueblo milenario está en los libros. Es el humanismo judío lo que me interesa, su historia y su literatura, no tanto sus ritos, su ortodoxia, menos aún sus pasiones mesiánicas o nacionalistas. Guardo lealtad a mis antepasados, pero socialmente preferí habitar las orillas del mundo judío. Estando en la periferia puedes encontrar un margen mayor de libertad. Puedes mirar mejor el centro. Y sin embargo, a estas alturas de mi vida me he mudado aquí, a mi escenario de origen, a la calle de Ámsterdam. Acá tengo mi biblioteca de temas judíos y junto a ella la biblioteca literaria e histórica de mi abuelo en idioma ídish. Yo les puse casa a esos libros aquí, en este estudio.

Ámsterdam, ya veo, es tu recinto judío.

Mi vuelta al origen.

Entonces tus abuelos y tus padres descubrieron en México una vida en libertad…

Para los abuelos, no se diga para mis bisabuelos, todo debió ser nuevo. El cielo soleado, el clima templado, el lujurioso paisaje, la variedad de flores, las frutas, los sitios de recreación y las aguas termales, el horizonte volcánico, las estaciones suavemente marcadas, la ausencia de nieve, el colorido de la ropa típica. Lo que pudieron adoptar lo adoptaron: las fiestas del Día de las Madres, los rebozos y hasta las celebraciones patrióticas. Mis padres llegaron siendo muy niños, y casi de inmediato hablaron la nueva lengua, hicieron amigos, fueron a escuelas públicas, jugaban a la lotería y se adiestraron en juguetes mexicanos como el balero o el trompo. Yo ya no tuve que aprender todo aquello porque nací en ese nuevo mundo. Cuando yo era niño habían transcurrido apenas dos décadas desde el arribo de mi familia a Veracruz, pero mi impresión, basada en mis recuerdos y los documentos que fui recolectando desde joven, es que fueron dichosos. La sombra mayor que los perseguía –sombra no exenta de culpa– era la conciencia de haber dejado a tantos miembros de sus respectivas familias en Polonia, donde con certeza habían sido exterminados. Pero yo apenas la percibía.

Y tu vida en el México de los cincuenta, ¿cómo la recuerdas?

Una vida mexicana, como tantas. Mi sueño era vestirme de charro, y mi padre me lo cumplió a los cinco años. Un traje café muy claro, con botonaduras de plata y sombrero, como Jorge Negrete. Era mi ídolo. Recuerdo que lloré cuando murió súbitamente en 1953. Y comencé a ver las películas de lo que se llamó la «Época de Oro» del cine mexicano en las que salía Jorge Negrete con María Félix y Gloria Marín. El cine mexicano consagró a figuras que todos en México seguimos amando: Pedro Infante, Joaquín Pardavé, los hermanos Soler. Historias de galanes y villanos, pobres y ricos, figuras del campo y la ciudad. Fue un buen cine el de esos tiempos. No inferior, creo yo, al neorrealismo italiano. Con un fondo de inocencia pero también de drama auténtico. En esta inmersión natural en la cultura popular y, en tantas cosas, fue importante la presencia de Petra Carreto, la «nana» de Jaime y Perla, mis hermanos menores. Nana es una palabra clave en el vocabulario mexicano: es la que cría a los niños. Petra provenía de Atlixco, Puebla. Era nuestro tenue vínculo cotidiano con el México indígena: mascullaba palabras en náhuatl (sobre todo insultos o maldiciones), era un refranero andante, a la menor provocación le brotaban expresiones que con frecuencia me asaltan y hacen sonreír. Cantábamos boleros de moda y canciones de Agustín Lara. Visto a la distancia, la radio, más que el cine, fue mi bautizo cultural mexicano. Y fue el gran crisol cultural de México. La estación radiofónica XEW, «la voz de la América Latina desde México», unió musicalmente la variada geografía de México. Y, en efecto, llegaba a toda América Latina. El radio era el personaje central de la casa. Ni siquiera la televisión lo desplazó. En casa estábamos a la escucha, por ejemplo, de las canciones de Gabilondo Soler, apodado «Cri-Cri, el Grillito Cantor», que fue un genio literario y musical de una imaginación mayor que la de Disney. Imagínate El carnaval de los animales de Saint-Saëns o Pedro y el lobo de Prokófiev, pero multiplicado en cientos de canciones, géneros, ritmos y tonadas. Un zoológico humano no inferior a las Fábulas de Esopo, y musical por añadidura, en el que cada cuento era una historia con moraleja. Mis padres me cantaban las canciones de Cri-Cri, yo se las canté a mis hijos y ahora ellos a mis nietos. Y luego, ya cerca de la adolescencia, escuchaba por radio las canciones románticas de María Grever, compositora mexicana que conquistó Broadway en tiempos de Cole Porter e Irving Berlin.

Pero había una zona intraspasable, ¿no es cierto? La religión católica.

Intraspasable. Inescrutable. Vagamente temible. Sobre todo ajena. Nadie en mi familia o mi escuela hablaba de ella ni podía hablar. Solo la religión y sus rituales nos separaban del resto de los mexicanos: bautizos, comuniones, matrimonios, plegarias, muertes. Pero la fe y sus expresiones estaban en todas partes: en las iglesias y procesiones, la imagen de Jesús y los santos, la Semana Santa y el Miércoles de Ceniza, el Día de Muertos, la veneración por la Virgen de Guadalupe. En la Navidad, todas las casas se iluminaban con foquitos, y adentro, en la sala, brillaba el árbol. En la nuestra no. Yo no lo resentía, lo aceptaba, aunque era la muestra inequívoca de que éramos diferentes. Ni inferiores ni superiores, solo diferentes. Cuando acudí a una posada en mi adolescencia, no entendí su significado. Y cuando, a mis diez años, un amigo de mis padres me felicitó por el día de «San Enrique» (que era el 15 de julio), les reclamé: ¿por qué no me habían dicho que yo tenía un «santo»? Al mismo tiempo, a mis viejos les conmovía la índole espiritual del pueblo mexicano. Mi bisabuela me señaló una vez con respeto el modo en que un humilde campesino se quitaba el sombrero y se postraba a la entrada de una iglesia.

Les estaba vedada, o se vedaban, una parte central de la cultura mexicana, pero era natural. Tan natural como una separación o una confrontación milenaria.

Pero en México existía una convivencia respetuosa y pacífica. Mis abuelos no se cansaban de resaltar esa convivencia como algo que apenas podían creer. Convivencia humana y convergencia cultural iban de la mano. México era un crisol. México estaba presente en varias otras dimensiones de la cultura. La comida mexicana, con sus chiles y sus moles, sus dulces y guisados, tan distinta a la magra comida judía, era la habitual en casa. México era obviamente la lengua en la que hablábamos con sus dichos y refranes que llegaría a leer pronto en un libro que me encantaba: Picardía mexicana. México era un valor tan inmediato y omnipresente que no nos preguntábamos por él. Y si no participábamos en la religión católica de México, sí en su religión cívica, que es su historia. Transmitir ese catecismo era obra de la escuela: las estampitas de los héroes que comprábamos en la tienda para llenar nuestros álbumes o para hacer la tarea, y las fiestas cívicas: el natalicio de Benito Juárez; la batalla del 5 de mayo; el 16 de septiembre, Día de la Independencia (incidentalmente, mi cumpleaños). Eso y tanto más era México, tal como lo recuerdo y lo viví.

No sé si con colores románticos, me estás delineando una infancia nacionalista.

Más que nacionalismo, participábamos de una forma inocente de mexicanismo cultural, de patriotismo. El país miraba hacia dentro y hacia atrás. Hacía apenas treinta años que había concluido la Revolución. Sus mitos y personajes seguían vivos en la memoria colectiva y el cine nacional los recreaba. Me atraía mucho la «historia patria», así se decía. Quizá te hará gracia, pero lo que despertó de niño mi curiosidad por la historia mexicana fue un programa de radio: La Hora Nacional. Se transmitía todos los domingos a las diez de la noche. Incluía canciones, dramatizaciones y anécdotas sobre personajes de la Independencia, la Reforma y la Revolución. Ese programa me inspiró en la infancia amor por los personajes históricos. Un poco después tomaba el tranvía que llevaba al Centro Histórico para deambular libremente por sus calles.

Ese lugar es historia viva a cada paso. Los españoles que han olvidado la dimensión americana de su historia no entienden a qué grado España está presente en América, sobre todo en México, sobre todo en el Centro Histórico de México.

El Centro Histórico ocultaba entonces los vestigios de la gran civilización mexica, pero la presencia virreinal y la del México independiente te salía a cada paso, a pesar de muchos adefesios arquitectónicos de la modernidad, de la destrucción del tiempo y la incuria. Era la Ciudad de los Palacios. «La muy noble y leal ciudad de México», como aún se decía. De joven leía las placas conmemorativas de personajes o hechos memorables: «aquí vivió Lucas Alamán», «aquí estuvo la primera imprenta de Juan Pablos». Y entraba en las iglesias, en particular en San Francisco o la Enseñanza. No conocía la historia sagrada ni sabía interpretar los retablos, pero amaba su atmósfera de recogimiento. Mucho tiempo después comprendí la nostalgia que desde su exilio sintió Alfonso Reyes al recordar la piedra rojinegra de tezontle en los viejos edificios coloniales de la ciudad. ¿A qué atribuía ese gusto por la historia mexicana? No me hacía esa pregunta. Estaba inmerso en él. No sé si tenía algo particular, pero sé que mis amigos de la escuela no lo compartían. Ahora veo a ese hijo y nieto de inmigrantes y me doy cuenta de que quería, sencillamente, integrarse, ser igual que los demás, ser mexicano como los demás. En una palabra, pertenecer. Y para eso, antes que los valores, el arte o la arquitectura, lo mejor era convivir con la gente. Yo tuve la fortuna de tener ese contacto, quizá no íntimo, pero sí real y continuo por muchos años, trabajando junto con los obreros de la imprenta de mi padre.

Nunca, que yo recuerde, has escrito de esa experiencia.

No he tenido ocasión de contarla. Esa imprenta, José María, fue el escenario favorito de mi infancia y temprana juventud. Mi abuelo tenía su sastrería y enseñó el oficio a su hijo Moisés, mi padre. Trabajaron juntos varios años mientras mi padre estudiaba. Terminó la carrera de ciencias químicas y quiso ser empresario. Hacia 1944, él y su amigo Alfonso Mann compraron una pequeña prensa y poco a poco el negocio comenzó a prosperar, hasta convertirse en una litografía de cierta importancia. Estaba en el sur de la ciudad, en el viejo barrio de Coyoacán. Se llamaba Etiquetas e Impresos. Mi padre había trabajado desde niño en la sastrería y me indujo esa devoción por el trabajo. Guiado por don Ismael Ramírez (el maestro de producción de la imprenta) aprendí las distintas fases del proceso. Tenía una relación de gran afecto con los trabajadores. Desde los siete años dedicaba las vacaciones a trabajar en la imprenta. Era mi vínculo principal con mi papá, un vínculo que duraría toda su vida activa. Yo admiré y quise mucho a mi padre. Trabajé junto a él hasta los años noventa. Murió en 2007.

¿Cómo era ese trabajo?

Llegábamos antes de las ocho. Siempre me quedaba viendo un ratito el mural de la entrada, al aire libre. Era muy raro que una fábrica tuviera uno, como los de Diego Rivera. Mi papá pasaba a su oficina, y yo iba a «checar tarjeta» y a comenzar mi jornada. Recuerdo todo el proceso: la bodega de papeles, tintas y cartones; el fotolito, donde se revelaban negativos y hacían las placas; las prensas offset, las suajadoras, las guillotinas, las pegadoras, las grabadoras. Pero sobre todo recuerdo a cada uno de los obreros en sus máquinas. Recuerdo sus nombres y apodos («el Mamut», «el Burro», «el Chupiro»), en qué máquina trabajaba cada uno, su humor, su carácter, sus historias personales, sus dichos, sus «chanzas». Me gustaba particularmente montar tipografías, labor que me enseñó Chucho García, a quien aún veo. Muchos venían de la provincia y me contaban sus historias. Con ellos iba a comer a las fondas cercanas y en las noches me llevaban al box, a la lucha libre y al futbol. Me enseñaron a «alburear». Lo idealizo, seguramente, pero sentía que no me trataban como al hijo del dueño (al que llamaban «el ogro») sino como su compañero.

¿Por qué se le ocurrió a tu padre encargar un mural? ¿Qué representaba?

Mi padre estudió en la Escuela Nacional Preparatoria que en tiempos virreinales fue el antiguo colegio jesuita de San Ildefonso. Uno de los edificios más bellos de la ciudad. En 1922 el ministro de Educación José Vasconcelos encomendó a los muralistas José Clemente Orozco y Jean Charlot pintar los muros de la escuela con su visión sobre la Revolución y la historia mexicana. En un edificio muy cercano, Vasconcelos hizo un encargo similar a Diego Rivera: pintar su versión de la epopeya revolucionaria. Mi padre, como toda su generación preparatoriana, creció contemplando esos murales. Además, era amigo de Guadalupe Rivera, la hija de Diego. Me contó que iban juntos a visitar a Diego que pintaba entonces los murales en el Palacio Nacional. En un viaje a Guadalajara, Lupe le presentó a Orozco, que pintaba los murales del Hospicio Cabañas. Me contó que Orozco era difícil y algo hosco, mientras que Diego era expansivo y afable. Ese es el antecedente. En 1952 mi padre encomendó el mural de su fábrica a la pintora Fanny Rabel. Proveniente de Polonia, como mis padres, Fanny era una militante de izquierda, muy amiga de Frida Kahlo y discípula directa de Diego Rivera. El mural representaba una variación de La maestra rural, el famoso fresco en la Secretaría de Educación Pública: en un árido paraje del campo mexicano, como en una misa cívica, un público respetuoso y atento escucha a la maestra: un viejo campesino con su sombrero en mano, una mujer con su bebé bajo el rebozo, hombres circunspectos, mujeres descalzas, un niño con una hoja de maíz. Era la imagen del pueblo. Pero al lado, en vez del guardia rural de la escena original, destacaban las prensas de pie y las máquinas offset en plena producción de unas publicaciones. Mi padre y su socio Alfonso aparecían también, trabajando con los obreros. En el extremo inferior un humilde niño vestido de overol y con cachucha voceaba los impresos que llevaba en sus manos. Podrían ser periódicos o revistas. En uno de ellos se leía: «La imprenta al servicio de la cultura». Yo sueño con esa imprenta. Han pasado casi setenta años desde que comencé a trabajar ahí, y nunca dejé de frecuentar a los obreros. Aún veo a los pocos sobrevivientes.

¿Qué ocurrió con el mural?

Hace unos años lo recobré. Está en mis oficinas de la revista Letras Libres y la editorial Clío. Ahí me saluda cada mañana, como entonces.

¿Tuviste una educación laica o religiosa? ¿Dónde estudiaste?

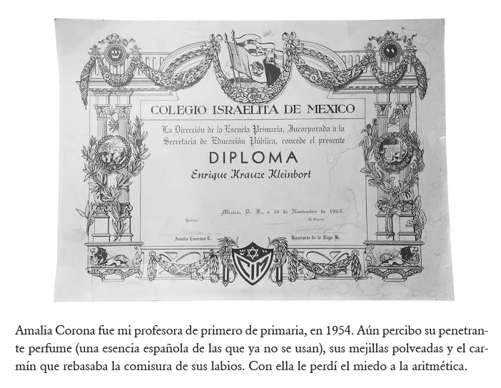

Estudié desde el kínder hasta la preparatoria, de 1952 a 1964, en el Colegio Israelita de México. Ocho horas diarias de lunes a viernes, toda la infancia y adolescencia. Fue fundado en 1924. Pertenecía a la vertiente ashkenazí de la comunidad judía mexicana, es decir, la proveniente de Rusia, Polonia, Lituania, Ucrania y, en general, la Europa del Este. Había otros colegios de la vertiente sefardí que había llegado de Grecia y Turquía, y otros más, de una anterior, originaria de Alepo o Damasco. Había también colegios que impartían clases en hebreo (no en ídish, como el nuestro) y varias escuelas religiosas. Nuestro colegio era el más antiguo. Era un trasplante de escuelas similares que habían existido en Polonia o Lituania en el período de entreguerras, en las que se enseñaba la cultura nacional y universal junto con los temas judíos. Era laico y de vocación humanista. Originalmente estuvo en varias sedes del centro pero finalmente, en 1938, se mudó al edificio donde yo estudié (y mi padre también), en el sur de la ciudad. Hoy es la sede de la Universidad de la Ciudad de México. A los profesores de temas judíos (lengua y literatura ídish, e historia judía [Idishe Geschijte]) los recuerdo ya viejos, algunos paternales y pacientes, otros muy amargados. Eran inmigrantes recientes y ve tú a saber las penas que escondían. La inmensa mayoría de los alumnos era judía, chicas y chicos de clase media, hijos de pequeños comerciantes, unos cuantos profesionistas y pocos industriales.

Pero la escuela, me dices, impartía cursos generales, no solo de temas judíos.

El ochenta por ciento del currículo era idéntico al de las escuelas oficiales: materias universales y nacionales. Había maestras de los tiempos de Porfirio Díaz, como la estrictísima Amalia Corona, que nos daba pellizcos y reglazos y nos ponía orejas de burro, pero vaya que nos enseñó bien a leer y contar. Otras maestras eran de la época dorada del secretario de Educación José Vasconcelos en los años veinte, como Rosario María Gutiérrez Eskildsen, profesora tabasqueña que nos enseñó a redactar correctamente y nos dio a leer Don Segundo Sombra de Ricardo Güiraldes, María de Jorge Isaacs, La vorágine de José Eustasio Rivera y la poesía de Rubén Darío. Muchos de mis profesores en los años cincuenta lo habían sido de mi padre. El maestro Piña, por ejemplo, nos ponía a cantar canciones mexicanas del siglo XIX. O el octogenario Daniel Huacuja, académico de la lengua. Llegaba al salón con su pijama de franela roja visible bajo la valenciana de su pantalón. La suya era una cátedra fascinante de literatura española, desde Gonzalo de Berceo hasta Calderón de la Barca. Me acuerdo de que actuaba los personajes de Los siete infantes de Lara. También nos recitaba el poema del Cid. Huacuja había sido discípulo de Guillermo Prieto, el gran cronista liberal del siglo XIX, amigo cercano de Benito Juárez. Tan cercano que en alguna ocasión le salvó la vida. Imagínate la emoción que sentí. Mi maestro era una conexión con Juárez. Así que la historia era, por ambas vertientes, una presencia viva en mi escuela.

¿Y la enseñanza de la historia mexicana en ese colegio? ¿Cómo la asimilaste tú?

Ligada a los héroes y las batallas. Con el tiempo caí en la cuenta de que los profesores de historia mexicana nos transmitían la versión oficial (liberal y revolucionaria), pero lo hacían con pasión y convencimiento. El maestro Roa nos dio un paseo rápido y superficial por la época colonial para luego concentrarse con brío y emoción en la gloria de los insurgentes, el heroísmo de los liberales, la traición de los conservadores, la dictadura de Porfirio Díaz. Tuvimos una excelente maestra del pasado indígena, apellidada Monroy. Como notaba mi afición por el tema, mi padre (que era amigo de Jorge L. Tamayo, el editor de la correspondencia de Benito Juárez) me regaló una hermosa edición de la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo y ya en la adolescencia nos llevó a mi hermano Jaime y a mí a un viaje por la Ruta de la Independencia. Para mí fue memorable: Querétaro, San Miguel de Allende, Guanajuato, Dolores. Fue mi primer «descubrimiento» del México de 1810: las callejuelas, los monumentos y casas históricos, las placas conmemorativas, la emoción de visitar el lugar donde nació la patria mexicana. Y en los trayectos, descubrir los cascos de viejas haciendas y el paisaje mexicano, «no desprovisto de cierta aristocrática esterilidad», como escribió Alfonso Reyes.

¿Y la historia universal?

Soñaba con ser arqueólogo. Pero gracias a una profesora adelanté unos milenios el reloj. Se llamaba Alicia Huerta. Daba un curso de historia europea en la secundaria. Manejaba esquemas temporales ricos y complejos. Recreaba y explicaba los hechos y períodos con gran viveza. Era notable su recreación de la era napoleónica, por ejemplo. O de la unidad italiana y alemana. Hace algunos años me localizó por azar y me contó una anécdota que me conmovió. Cuando daba clases en el Colegio Israelita, era simultáneamente maestra en el Colegio Alemán, donde tuvo mentores que la formaron en la gran historiografía alemana: Ranke, Burckhardt, Mommsen, etcétera. De ahí provenía su rigor. En algún momento le ofrecieron un aumento sustancial de sueldo y hasta una dirección, a condición de que abandonara sus clases en el Israelita. No aceptó y renunció.

En suma, era una escuela binacional.

Más bien bicultural, mexicana y judía. Intensamente mexicana por el conocimiento de su geografía, su literatura, su lengua, su arte y su historia. Y judía, pero de un judaísmo secular y tradicional ligado a la Europa perdida.

Según un pasaje del Antiguo Testamento, somos hijos de los abuelos, más que de los padres. Muchas veces son ellos quienes nos educan.

Nos criaron. En mi caso, esa crianza estaba impregnada de respeto a las tradiciones judías, a las costumbres y al pasado judío, al idioma ídish y a su literatura, pero no tanto a la religión.

¿No te hablaban de Polonia, del país de nacimiento que dejaron atrás? Es curioso, porque mi familia paterna y materna, que eran republicanas y sufrieron duramente la represión y el dolor de la Guerra Civil, apenas recordaban conscientemente aquella experiencia. Es como si hubieran querido rehacer su vida desde el olvido.

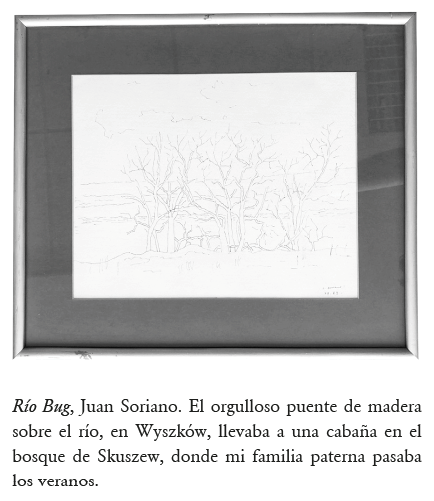

Les ocurrió algo similar. No hablaban casi de Polonia porque ese hogar suyo, milenario (al que llamaban precisamente der alte Heim, que en ídish significa «el viejo hogar»), se había convertido en un vasto cementerio judío, un cementerio no de lápidas sino de cenizas. Las cenizas de sus padres, hermanos, familiares. Pero el interior de sus hogares era un museo de vida cotidiana en Polonia. Parece que lo estoy viendo. Un mobiliario afrancesado, profusión de miniaturas de porcelana y cristal, objetos simbólicos (los candelabros sabatinos, la Mezuzah4 resguardando el umbral, la Menorah5 en los estantes, la alcancía de color azul cielo con el mapa de Israel), una atmósfera grave y un olor penetrante a comida del Báltico: sopas de betabel, arenques, papas y coles, panes de trenza y el inevitable vaso de té. El trasplante seguía puertas afuera de la casa. Sus hábitos sociales, sus rituales en las fechas clave (el nacimiento, el matrimonio, los partos, la muerte), sus costumbres e instituciones (los casamenteros, los tribunales internos de la comunidad, las cajas de caridad y asistencia), sus recetas de cocina, los oficios que practicaban, sus dolores íntimos y sus pesadillas, su sentido del humor y, desde luego, el ídish, la lengua en la que hablaban, escribían y leían, todo ello los remitía a la vida judía en las ciudades y pueblos de Polonia. Mis abuelos paternos provenían de Wyszków, un pueblo cercano a Varsovia; los maternos de Białystok, una dinámica ciudad textil en la frontera con Rusia.

Volviendo al precedente colonial y español del que hemos hablado, noto quizá una diferencia marcada con lo que estás diciendo. Dices que tus abuelos no hablaban de Polonia. En cambio los judíos sefardíes siempre añoraron España. La conservaron en la memoria, en la poesía, en la lengua, el ladino, que es un español del siglo XV…

La comparación viene al caso. No, mi familia nunca añoró Polonia, ni quiso volver a Polonia. Pero no olvidemos que por casi diez siglos los judíos en Polonia habían vivido pacíficamente, aislados en el espacio y el tiempo, anclados en su fe, hablando ídish. Por algo Polonia tenía la mayor concentración de judíos en Europa. Y por eso sí existió una vasta literatura nostálgica de la vida de los pueblitos y las ciudades habitadas por los judíos. Después del Holocausto, los sobrevivientes editaron libros conmemorativos de cada pueblo o ciudad, con imágenes y testimonios. Yo conservo, por ejemplo, el de Białystok. Y se escribieron novelas, historias, poemas. Pero casi todos están en ídish. Solo unos cuantos escritores como Isaac Bashevis Singer lograron que su testimonio llegara a otras lenguas. Así que en ese sentido no hay gran diferencia entre la nostalgia por la Sefarad perdida y la nostalgia por la Polonia judía, no perdida sino desaparecida. Buena parte de la biblioteca de mi abuelo la constituyen esos libros de remembranza doliente, ecos de Jeremías ante la Jerusalén destruida. Libros sin lectores. Al menos la poesía nostálgica en ladino ha llegado a nuestros días, cinco siglos después.

La vida tradicional que me describes muestra una fuerte carga religiosa. ¿Estoy en lo cierto? ¿Hay diferencia entre tradición y religión?

Diferencia importante. Una vida de un judío religioso rige cada día y casi cada hora. Hay 613 preceptos que el judío religioso debe cumplir. Yo casi los desconozco. En mi caso, el cumplimiento religioso se limitaba a asistir a la sinagoga con mi familia materna en ocasión de las fiestas mayores de fin de año (Rosh Hashaná, Yom Kippur). Había varias sinagogas cercanas. Una de ellas, muy humilde, llamada Etz Haim («El árbol de la vida»), aún está de pie, a unos pasos, en esta calle de Ámsterdam. La frecuentaban judíos sumamente ortodoxos, principalmente de origen húngaro. Me sentaba con mi abuelo José Kleinbort y me impresionaba escuchar la melodía del Kol Nidré, plegaria que abre la noche del Yom Kippur, el Día del Perdón. Hay una hermosa suite para chelo y orquesta de Max Bruch basada en ella. Pero sobre todo me impresionaba la dramática concentración de los ancianos envueltos en su talit (el chal litúrgico), leyendo los rollos del libro sagrado, la Torá. Era como una estampa medieval. Esa es la religión. La tradición es otra cosa. La tradición es el cumplimiento, en el ámbito familiar, de ciertas fechas míticas y algunas históricas de las que da cuenta la Biblia. Su contenido es más cultural que religioso. Una rutina histórica, genuina y gozosa. Lo que subyacía en ella no eran los ritos y los dogmas religiosos sino el espíritu de pertenencia a un pueblo milenario que había resistido las mayores pruebas y seguía en pie. Déjame ponerte el ejemplo de mi abuelo Saúl, el spinozista. Celebraba aquellas fechas con una cena regia preparada por su esposa Clara en la que toleraba que se dijeran rápidamente dos o tres plegarias. Nada más. Que yo recuerde, únicamente pisó una sinagoga el día de mi Bar Mitzvá. Ese día Saúl me dijo: «Solo vine por tratarse de ti. Yo no creo en estas cosas». Simplemente no creía en el Dios de los ejércitos sino en el Dios de la naturaleza, en el Dios de Spinoza. En cambio mi bisabuela Dora, ya muy viejita, que estaba entre el público, me dijo: «Quiero que seas rabino». Cariñosamente, me negué. Ahí tienes la distinción entre religión y tradición.

¿Qué papel jugaban las abuelas? ¿Eran las guardianas de la fe y la tradición?

De la fe, no tanto. De la tradición, sin duda. Eugenia (Gueña), mi abuela materna, fue una mujer bella y refinada, con un aire de aristócrata polaca. Gueña solo iba a la sinagoga en las fiestas religiosas mayores, pero no cocinaba Kosher. Había sido ávida lectora de literatura rusa y era lo suficientemente abierta como para inscribir a mi madre, su única hija, en la Academia Maddox, no en el Colegio Israelita. Ahí aprendió su excelente inglés y estudió letras inglesas. Eso sí, para guardar la tradición, cada viernes en la noche Gueña cumplía puntualmente con la ceremonia de Shabat. Tras encender las velas y pronunciar sus rezos con las manos cubriendo sus ojos, nos hablaba por teléfono para desearnos en ídish A gut Shabes, «Buen Shabat». Clara, mi abuela paterna, no respetaba ni el Shabat, pero paradójicamente era más tradicionalista. Aplicaba su genio culinario a preparar manjares judíos típicos en dos fiestas significativas consignadas en la Biblia: el Purim y el Pésaj. Cuando recuerdo los banquetes de mi abuela Clara me asalta una nostalgia. Un festival de patos, gansos, pollos, corderos, pescados, compotas, galletas, pasteles.

¿Tus padres guardaban la tradición?

Solo para acompañar a los abuelos. Mis padres estaban plenamente integrados a la vida mexicana en todos los ámbitos (sociales, culturales, materiales), salvo en el credo religioso. Ya hablamos de Moisés, mi padre. Helen, mi madre, trabajó por un tiempo en el Comité Central Israelita, pero desde los años cincuenta comenzó una carrera de periodista de páginas sociales, haciendo entrevistas con un enfoque biográfico y cultural a protagonistas del contexto político, artístico y empresarial. Ejercería esa profesión por más de medio siglo. Y entrevistó a personajes en muchas partes del mundo. Esa curiosidad por el otro, por los otros, me la heredó. No tanto la condición de judía errante. Judío sí, errante no.

Has escrito tantas biografías, pero no la de tus abuelas y abuelos. ¿Escribiste sobre ellos alguna vez?

Yo fui formando un archivo familiar que no es solo un álbum de fotos y recuerdos color de rosa sino de aspectos y episodios dolorosos, conflictivos, en la vida personal de mis abuelos y abuelas. Muchas de esas historias no corresponden a nuestro tema porque lo que trato de darte es una imagen de su influencia en mi vida tal como ahora, honestamente, la veo. Al evocar esa influencia es probable que los esté idealizando, pero genuinamente recuerdo esos tiempos como una edad dorada junto con mis abuelas y abuelos. Me nubla la vista el amor que les tenía y que me tenían. Por otro lado, me ha sido difícil escribir sobre ellos, sobre todo de mis abuelas. Me refiero a perfilar sus vidas reales, no cómo yo las veía o cómo creo que me marcaron. Quizá algún día lo haré. Pero ahora que recuerdo, hace muchos años publiqué un pequeño texto en Vuelta, al que titulé «México en dos abuelos» porque refería el distinto modo en que arraigaron en el país que les dio refugio. Ambos apreciaban cada segundo y cada espacio de libertad. Saúl podía darse el lujo de leer y opinar a sus anchas, de no ir a la sinagoga, de ser vagamente herético. José, melancólico y solitario, vivió otro tipo de libertad, la libertad de movimiento. Con un asombro permanente viajó en tren por el país vendiendo prendas de su pequeña bonetería. También en Polonia solía viajar, pero, de haberse quedado, los trenes lo habrían conducido a un destino distinto y final. En ese pequeño ensayo quise sugerir el modo en que mis abuelos Saúl y José representaban la memoria. A Saúl lo veía cada viernes por la tarde en su casa, salíamos a veces al Parque México (que él llamaba «mi jardín») y yo lo escuchaba hablar de Spinoza y recordar su pasado socialista. Esos eran sus dos temas preferidos. Saúl era la memoria viva. Pero José era la memoria evanescente. Permíteme leerte este fragmento de aquel texto:

A fines de los cincuenta empezó a olvidar nombres de personas cercanas. Siempre creíamos, equivocadamente, que lo aquejaba una prematura arteriosclerosis cerebral. Algo involucionaba en él, retrayéndolo siglos. Al acercarse sus sesenta años optó por volverse –como su padre– un hombre profundamente religioso: se dejó crecer una brevísima barba y cambió su manera de vestir para asemejarla a la del rabino Avigdor al que admiraba. Asistía dos veces al día a la vieja sinagoga de la calle Yucatán, donde oficiaba Avigdor, pero esa frecuencia le parecía insuficiente. Entonces comenzó a llegar en la madrugada y de noche pretendía quedarse a dormir en las bancas. Leía continuamente libros de plegarias, confundía todos los libros con devocionarios, recitaba versículos frente a las ventanas y dio en un hábito que nos conmovía: hablaba cantando, rezando.

El mundo apagaba su sentido. ¿Él lo sabía, lo entendía? Cuando las voces cesaron de comunicarle, cuando él mismo entró en una campana definitiva de silencio, lo rescató, de nueva cuenta, la provincia y la naturaleza del país. En un asilo de ancianos de Cuernavaca, pasaba las horas bebiendo con placidez el verde de los árboles, inmenso como los laureles de Oaxaca. Para devolverle en algo su identidad, quise enseñarle de nuevo a leer y comenzamos por su nombre. En súbitas oleadas de lucidez lo escribía sin reconocerse, solo para admirar los rasgos caligráficos. Su mayor placer terminó por ser oral: la lenta masticación de las prodigiosas frutas mexicanas.

Tenía Alzheimer.

Sí. Bueno, pues yo atribuyo un poco mi vocación por el pasado a mi vínculo con mis abuelos: Saúl, que era la memoria viva; José, el que perdió la memoria.

Me gustaría seguir examinando las diferencias entre religión y tradición, ahora enfocadas en tu educación en aquel colegio bicultural. ¿Leían la Biblia?

No rezábamos con la Biblia, leíamos la Biblia, que es muy distinto. No entrábamos, como en las escuelas religiosas, a examinar, interpretar, discutir cada versículo y cada comentario de cada versículo acumulado a través de los siglos, que es el contenido casi infinito del Talmud. El Talmud busca desentrañar cada pasaje de la Torá, el libro escrito por Dios, para encontrar y regir el sentido de la vida. Nosotros en la escuela no nos asomamos siquiera al Talmud. Leíamos la Biblia hebrea, que se denomina Tanaj. Es decir, el Pentateuco, los Nevi’im (que incluye Jueces, Reyes y profetas mayores y menores) y los Ketuvim (los libros de Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías). A lo largo de los años estudiamos varios de estos libros traducidos al ídish. Ya en la secundaria y la preparatoria, leímos en hebreo el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares y algunos profetas. Fue una experiencia inolvidable, por los matices y significados que uno descubre en las palabras y aun en las letras y signos arcaicos. Leer la Biblia en ídish es como leerla en español, inglés o alemán. Leerla en el hebreo original es como escuchar a Homero en griego antiguo, una sensación sobrecogedora. Te advierto que yo estudié hebreo pero nunca lo practiqué. Lo he perdido casi por completo. En cambio el ídish fue mi segunda lengua materna. En la vieja Europa que mis abuelos dejaron atrás, el hebreo era una lengua sagrada, solo para hablar con Dios; el ídish era el habla de todos los días, para hablar con las personas. Por eso mi abuelo José se disgustaba cuando de pronto le hablaba en hebreo. Lo consideraba una profanación.

¿Qué recuerdas de esas clases de la Biblia?

Las vidas de personajes. Para mí la Biblia era una serie de biografías memorables: Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob, Leah y Raquel, José y sus hermanos, Moisés y Josué, los jueces (Gedeón, Jefté), el profeta Samuel. Aunque la presencia de Dios es continua, en muchos casos –sobre todo en el libro de los Reyes–6 la humanidad de los personajes se aparta un poco de la divinidad. ¿Qué hay más humano que el rey David, arpista y poeta, guerrero y amante, castigado por sus horribles pecados, redimido de sus pecados? ¿O el drama de Sansón, loco de amor por Dalila, cegado por sus enemigos filisteos? ¿O el idilio de Ruth, la moabita, que se enamoró de Boaz y le dijo: «tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios»? El de ellos fue el primer matrimonio mixto de la historia y de él, según el Evangelio, provenía Jesús. Esas fueron las biografías de la primaria. Más tarde, leí a los profetas. Ezequiel, que predicó ante un osario y presenció el espectáculo pasmoso de la resurrección; Jonás dentro de la ballena, que tiene algo kafkiano: el hombre solitario engullido por el animal; Daniel, que leyó la escritura en la pared sobre la destrucción de los imperios. Los leía como en un trance.

Es interesante. Tu primer acercamiento al pasado fue biográfico a través de la Biblia.

Así lo recuerdo. Aunque nunca puse en duda al protagonista mayor, a Dios. No por nada comenzábamos por el Génesis, y sus primeras palabras: Bereshit bará Elohim et hashamaim ve’et haaretz. Dios era omnipresente, y yo no necesitaba practicar la religión asiduamente para participar de esa fe.

En algún momento dudaste, me imagino, de la verdad de la Biblia.

No en mi niñez. Menos cuando mis padres compraron un libro que se titulaba Y la Biblia tenía razón. Por eso quise volverme arqueólogo, para encontrar el Arca Perdida al pie del Sinaí. Sueños de niño. Con el tiempo –y unas frases sutiles de mi abuelo Saúl– comencé a dudar. La Biblia no es historia propiamente dicha, es decir, científicamente comprobada. Antes del siglo X a. C. todo es bruma. Hasta la existencia del rey David sigue siendo materia de disputa. Mucho tiempo después, cuando leí el Tractatus theologico-politicus de Spinoza (la primera crítica histórica a la Biblia, publicada anónimamente en 1670), entendí que era imposible sostener su estricta historicidad. Spinoza decía que si los historiadores se tomaran las mismas libertades que algunos comentaristas toleran en los autores de la Biblia, provocarían risa. Pero más allá de su veracidad (que no es escasa en algunos libros), hay en esas narraciones gran intensidad literaria. El propio Spinoza dice que tenían valor alegórico o literario, que hay que leerlas como a Orlando furioso. Al final de su vida, mi amigo Alejandro Rossi leía la Biblia. «¡Es la mejor novela!», me decía. Yo siempre la consideré así. Cuando mis hijos León y Daniel eran niños, rumbo a la escuela les narraba pasajes de la Biblia.

Te recuerdo que la biografía tiene un origen helenístico. Arnaldo Momigliano demostró que la biografía tiene origen persa y que el primer biógrafo fue un discípulo de Aristóteles que introdujo un elemento novedoso en la narración de las vidas: no solo la ejemplaridad y las ideas sino la anécdota y el chisme.

Es cierto, pero yo creo ver prefigurado el género biográfico en los relatos de la Biblia. Por cierto, así, Relatos de la Biblia, se titulaba un libro que me regalaron mis padres entonces, cada historia acompañada por los delicados (y a veces estrujantes) grabados de Gustave Doré. Ese interés bíblico perduró. De hecho, los primeros libros que leí fuera de la escuela fueron novelas históricas inspiradas en la historia bíblica. Por ejemplo Mis gloriosos hermanos, de Howard Fast. Recreaba la rebelión de los macabeos contra Antíoco IV Epífanes, rey de Siria, quien quiso imponer oficialmente a los dioses paganos en el mismísimo Templo de Jerusalén. Ese triunfo es el que se conmemora anualmente en la tradicional fiesta de las velas, llamada Janucá.

Te gustaba la novela histórica, ¿por qué no la practicaste?

En esos años me apasionaba, luego no tanto. La novela histórica basada en temas de la historia judía fue importante en los primeros decenios del siglo XX. Pienso en el drama Jeremías de Stefan Zweig o en La judía de Toledo de Lion Feuchtwanger, que recrea la historia de amor entre Alfonso VIII y la fermosa Raquel. Los leí de joven. ¿Por qué no la practiqué? Porque estoy incapacitado para la ficción. Ahora creo que el género ha tomado nuevos vuelos, sobre todo en Inglaterra. Yo soy incapaz de incursionar en él.

Has hablado del Viejo Testamento. ¿Pero conocían la existencia del Nuevo?

Mi ejemplar de Doré omitía el Nuevo Testamento. Era tabú. En la escuela Jesús era considerado un gran profeta de Israel. Era Yeshu Hanotzri, Jesús el Nazareno. Pero no se enseñaban los Evangelios. Yo comencé a leerlos en la juventud.

No hemos hablado de otra cosa que de historia. Historia patria y cívica, historia mexicana y universal. Historia paralela de los criptojudíos portugueses y los inmigrantes de Polonia. Tus abuelos y la memoria, tus abuelas y las tradiciones. Y la historia biográfica de los relatos de la Biblia. ¿Cuál es el peso de la historia en el judaísmo?

Para los judíos recordar es un mandamiento. Yo he procurado cumplirlo. En el pasaje solemne del Día del Perdón llamado Yizkor (que quiere decir «que se recuerde»), los hijos pronuncian la plegaria por el alma de sus padres y ancestros fallecidos. Ningún mandamiento, creo yo, iguala al de «Honrarás a tu padre y a tu madre». Innumerables rezos y pasajes bíblicos ordenan no olvidar los prodigios y los castigos de Dios con el pueblo de Israel. De ahí el deber (no la costumbre: el deber) de recordar. Pero conmemorar es una cosa, historiar es otra. Te sorprenderá quizá saber que después del siglo I hasta el siglo XIX, casi no hubo historiadores judíos que se ocuparan de su propia historia. Solo existía la memoria sagrada. En el siglo I d. C. el historiador Flavio Josefo escribió dos obras fundamentales de historia judía: Antigüedades judías y La guerra de los judíos. Y luego un silencio milenario.

Es casi increíble lo que me dices. No procrearon historiadores, aunque vivieron obsesionados con la historia…

Vivían obsesionados con la huella de Dios en la historia, el pacto con Dios, los actos de Dios. La Biblia no es una historia en la acepción clásica o moderna. Contiene datos, registros, episodios, narraciones de hechos que probablemente ocurrieron, y personajes que acaso existieron, pero la presencia central es la de Dios. Digamos que la Biblia es la biografía de Dios que condesciende a tratar con su pueblo. A veces habla a los elegidos, a menudo se enfurece, en otras se complace, o ejecuta milagros. Y, de pronto, las biografías de personajes bíblicos toman vida propia. Pero las lecturas de la Biblia siempre buscaron la huella de Dios en esas vidas, su sentido trascendente, no inmanente. Tuvo que llegar la crítica histórica de Spinoza a las Escrituras para modificar ese paradigma. No fue sino hasta las primeras décadas del siglo XIX cuando un grupo de intelectuales judíos alemanes se propuso trabajar en la historia secular de los judíos, que ellos llamaron «ciencia del judaísmo». Y el fruto final de ese esfuerzo, en la segunda mitad del siglo XIX, fue la monumental Historia del pueblo de Israel de Heinrich Graetz. Ya en las primeras décadas del siglo XX vino otra gran historia integral, la de Simón Dubnow, oriundo de Bielorrusia. Creo que, de esa dimensión, en el siglo XX, solo hubo una historia más: la de Salo W. Baron. Las tengo en mi biblioteca. Las he consultado con frecuencia.

¿Qué encuentras en ellas o qué tienen en común?

El paso spinoziano de lo trascendente a lo inmanente. La transferencia de la sacralidad de la historia a la práctica profesional de la historia. Esos hombres se hallaron de pronto con un inmenso vacío de conocimiento. ¿Cómo había sido la vida de los judíos a lo largo de dos milenios? No había respuestas. Y se apresuraron a llenar ese vacío. Habían perdido dieciocho siglos obsesionados con la idea de Dios y suspendiendo ese autoconocimiento. La teología había bloqueado a la historiografía. Desde ese momento, la producción historiográfica ha sido gigantesca y constante, en todos los géneros, en todos los temas, en todo el mapa que habitaron los judíos. La historia judía misma, su estudio, su lectura, su investigación, se convirtió en una nueva misión, se diría que sagrada.

El viejo mandamiento religioso de conmemorar se convirtió en el deber humanista de recordar. ¿Son esas historias las que estudiaste en tu colegio?

Un compendio muy simplificado de ellas escrito por Dubnow. Aún lo conservo. Junto con la enseñanza literaria y gramatical del ídish, la historia era la columna vertebral de aquella escuela. Le dedicábamos clases diarias. El acercamiento era progresivo en la primaria, la secundaria y la preparatoria. Una historia nacional, humanista y laica, aunque demasiado autorreferencial. Una historia intelectual y biográfica más que social o económica. Una historia de supervivencia. En lo que se refiere a la historia judía de los últimos dos mil años, el historiador inglés de origen judío Lewis Namier le dijo a Isaiah Berlin: «No hay moderna historia judía, hay martirologio judío». Por eso, decía Namier, se había especializado en la historia inglesa del siglo XVIII. Yo entiendo esa decisión. Yo me eduqué en esa historia de martirologio. Pero no quise ahondar demasiado en el vastísimo catálogo del odio contra los judíos. Me dolían las espantosas masacres durante las cruzadas en Alemania, las expulsiones masivas de Inglaterra, Francia y España, los libelos y las acusaciones de crímenes rituales en toda Europa, en Asia, hasta en Rusia en el siglo XX. Además, en los libros de rezos los días de guardar leía yo las plegarias escritas por mártires de la fe. Me conmovían muchísimo. Ahora lamento no haber profundizado en esos temas. Por instinto de conservación quizá, preferí leer sobre las épocas luminosas. Y entre esas historias me atrajo sobre todo la historia de los judíos en la España musulmana y cristiana, antes de la expulsión de 1492.

La historia de Sefarad.

Que fue la Jerusalén del exilio o, mejor dicho, la tierra de muchas Jerusalenes: Toledo, Córdoba, Málaga, Zaragoza, Gerona. Buena parte de España es, junto con la antigua Judea y quizá con Alejandría, la gran zona arqueológica del judaísmo. «La época de oro en España», así se titulaba el capítulo de esa historia, y así la recordaba Graetz, aquel pionero de la historiografía judía cuya obra consulté en una traducción al español publicada en México que tenían mis dos abuelos. Era emocionante leer cómo, siguiendo el ejemplo de los árabes, los judíos se apasionaron por la poesía y las ciencias, y descubrieron a los filósofos griegos. Tan positivo fue el tratamiento de Graetz a esa época que lo hicieron miembro de la Real Academia de la Historia en Madrid. Esa historia dorada que leía en la escuela evocaba a los poetas, filósofos, estadistas, diplomáticos, astrónomos, médicos, teólogos y científicos que vivieron en España, en Sefarad. Leímos un poco a los grandes poetas y filósofos del amor terrenal y del amor a Dios: Salomón ibn Gabirol, Moses ibn Ezra, Yehudá Ha-Leví. Recuerdo una línea en que este último lamenta la guerra entre cristianos y moros, con los judíos en medio:

Entre los ejércitos de la cruz y del creciente,

mi ejército se perdió, y no queda más guerrero en Israel.

Tal vez idealizándola, esa historia ponía énfasis en la fugaz convivencia de esos hombres con sus pares musulmanes y cristianos, por ejemplo, en la escuela de traductores de Toledo. También estudiamos, muy someramente por supuesto, la filosofía de Maimónides y hasta dimos una ojeada a las disputas teológicas en Tortosa y Barcelona sobre la religión verdadera. Luego, abordamos la gran masacre de Sevilla en 1391 después de la peste negra, las acusaciones de crímenes rituales, la declinación en el siglo XIV y la expulsión de los judíos de España. Pero yo prefería volver a la era dorada.

En tu cercanía con la España actual hay quizá ecos de aquellos estudios.

Desde que visité España por primera vez en 1987 y fui a Toledo, lo viví como un reencuentro con la época de Alfonso X, el Sabio. Me emocionó visitar Santa María la Blanca y ver las inscripciones hebreas de la vieja Sinagoga. Para entonces ya había formado un acervo de historiografía de Sefarad, sobre el cual vuelvo periódicamente. En cuanto al ideal de convivencia y tolerancia, sigue siendo eso, un ideal. Y sin embargo, algo ha avanzado gracias, entre otros, a ese hijo de España (no reconocido) que fue Spinoza. Un hijo que siempre tuvo presente a España, y a los filósofos y poetas de Sefarad.

¿Mencionaban esos libros escolares tuyos a Spinoza?

Dubnow le dedicaba un párrafo brevísimo en el que lo reconocía como un filósofo admirado por la humanidad. Señalaba que, habiendo sido excomulgado, no se había convertido al cristianismo. Y concluía que era considerado un hereje por ambas religiones. Era una visión neutra, reticente. Hablaba de él en paralelo con Menasseh ben Israel, probable maestro de Spinoza, líder de la comunidad judía de Ámsterdam que, en el mismo año de la excomunión de Spinoza (1656), logró el reingreso de los judíos a Inglaterra después de cuatro siglos de haber sido expulsados. Ambos, de diferente manera, habían luchado por la libertad. A mí me intrigaba Baruch Spinoza, porque mi abuelo comenzaba a hablarme de su vida y su obra. Spinoza representaba otro tipo de pertenencia: no al pueblo judío ni al cristiano, sino a la humanidad sin más.

Los siglos XIX y XX ¿cómo aparecían en los libros escolares que comentas?

Como lo que fueron crecientemente. Una vuelta al martirologio. De poco había servido la Ilustración. Los judíos reformistas se habían asimilado a su entorno y hasta renunciado a su fe, muchos de ellos de manera entusiasta, solo para descubrir que no eran aceptados. En el siglo XIX reaparecieron en Europa casos de persecución, libelos y acusaciones de crímenes rituales calcados del medievo. Los estudiamos con detalle, igual que los «pogromos» en Rusia y Ucrania, el caso Dreyfus en Francia, y el corolario de todo ello, el surgimiento del sionismo. Creo que ahí terminaban los cursos.

¿Abordaban el Holocausto?

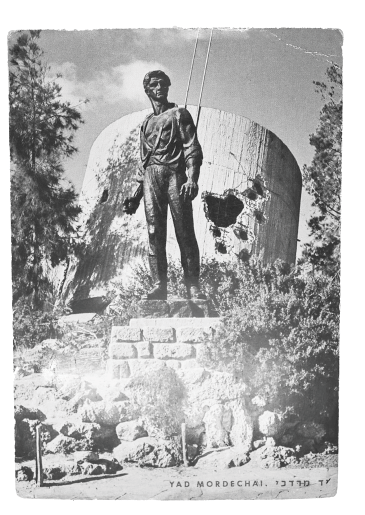

De otra forma. Recuerdo vivamente la solemnidad con la que año tras año conmemorábamos en el colegio el levantamiento de los judíos en el gueto de Varsovia, del 19 abril al 16 de mayo de 1943. Entre las astabanderas se colocaba una inmensa tela con una pintura imaginaria de Mordechai Anielewicz, el líder de aquella fugaz rebelión. Aparecía desafiante, con una granada en la mano. Los alumnos hacíamos guardia y había un pebetero.  Por cierto, Anielewicz era originario de Wyszków, el pueblo natal de mi padre. A veces pienso que pudo haber sido su compañero de banca en la escuela. Y cantábamos en ídish el himno de los partisanos que eran los pocos judíos que lograron rebelarse durante la guerra, viviendo a salto de mata en los bosques de Polonia. Su autor, el poeta Hirsh Glick, escapó del gueto pero nunca se supo su destino. Seguramente fue ejecutado. Aún puedo recitar ese himno estremecedor. Es largo, pero te traduzco del ídish su primera estrofa:

Por cierto, Anielewicz era originario de Wyszków, el pueblo natal de mi padre. A veces pienso que pudo haber sido su compañero de banca en la escuela. Y cantábamos en ídish el himno de los partisanos que eran los pocos judíos que lograron rebelarse durante la guerra, viviendo a salto de mata en los bosques de Polonia. Su autor, el poeta Hirsh Glick, escapó del gueto pero nunca se supo su destino. Seguramente fue ejecutado. Aún puedo recitar ese himno estremecedor. Es largo, pero te traduzco del ídish su primera estrofa:

Nunca digas que tu camino es el final,

Tras los cielos nublados se esconden días azules.

Por desgracia, fue el camino final para seis millones de personas. Entre ellos un millón de niños. «¿Cómo explicas eso? –me preguntaba mi abuelo Saúl–. ¡Un millón de niños!» Había transcurrido poco más de una década desde aquellos hechos, y sin embargo hablaba poco de ellos. En cambio muchos maestros supervivientes nos transmitían su desolación.

¿Cómo fue en tu caso la memoria del Holocausto?

Yo nací en 1947, apenas dos años después del fin de la guerra. Parte de mi familia fue aniquilada por los nazis, entre ellos una bisabuela materna llamada Perla y mi bisabuelo paterno Miguel. Junto con ellos, varios tíos abuelos. El caso de Perla fue tristísimo porque, habiéndose establecido en Filadelfia con cuatro de sus hijas, en 1939 regresó a su natal Białystok para cuidar a otra hija suya, enferma de parálisis. Madre e hija murieron seguramente en Treblinka. Un tío abuelo, su esposa e hijos sobrevivieron de milagro porque fueron deportados a Siberia. Después de la guerra vivieron refugiados en Alemania y finalmente llegaron a Montreal en 1948, donde desde 1924 vivía Moisés, otro hermano de mi abuelo. Logré entrevistarlos hacia 1963, cuando los visité por primera vez. De todos, los que se salvaron y los que no, conservo los retratos y trozos de sus vidas que he ido reconstruyendo poco a poco, zurciéndolos como haría un sastre con una tela desgarrada de la que solo quedan fragmentos. Te doy solo un dato: soy sobrino de la mujer tatuada en un brazo con el número 74,733. Se llama Dora Reym y comenzó a narrarme su historia ese mismo año de 1963, en Nueva York. Fue una auténtica heroína. Acaba de cumplir los cien años. Ella misma contó su historia en unas memorias inéditas. Su hija Mira, que sobrevivió cobijada dos años por una familia polaca, disfrazada con el pelo teñido de rubio, filmó hace años un documental sobre ella titulado Diamonds in the Snow. ¿Por qué el título? Porque un día en Auschwitz mi tía tuvo que cambiar un diamante por un pedazo de pan.

¿Leías libros sobre el Holocausto?

Mi tío el doctor Luis Kolteniuk, casado con Rosa, la hermana menor de mi padre, guardaba un libro que un día hojeé en secreto y quedé horrorizado. Ese libro contenía las primeras imágenes de los campos de concentración, que difundió la revista Life. Pero no leíamos testimonios o historias del Holocausto, porque entonces casi no existían. Habían pasado apenas diez años. Lo que sí leí entonces fueron poemas en ídish de quienes vivieron –y en algunos casos sobrevivieron– el Holocausto. Y sobre todo aprendí canciones. Hay muchas canciones de los guetos que conozco de memoria. Mi abuelo José cantaba «Belz», la historia de un shtetl, un pueblecillo típico como el suyo, destruido por los nazis.

¿Qué te decía a ti la esvástica?

Me daba terror, espanto. Desde joven fui amigo de José Emilio Pacheco, que vivía a unas cuadras de mi casa. Él en la calle de Choapan, yo en la avenida Benjamín Hill, ambas en la colonia Hipódromo, contigua a la Condesa. En su novela Morirás lejos, José Emilio recrea la tensión entre la población judía y la alemana, que eran vecinas en el extremo sur de nuestra colonia. De hecho, no muy lejos estaba el Colegio Alemán. Pues bien, José Emilio se sorprendió cuando le conté que al lado de mi casa vivía un exmilitar nazi que nunca se quitaba el uniforme color beige. Su hijo, un chico de mi edad, tampoco. Jamás cruzamos palabra.

Perdóname la pregunta brutal, ¿qué despertaba en ti la palabra Hitler?

De niño, un temor infinito. Después, la voluntad de combatir al poder absoluto.

¿Existía antisemitismo en el México de esos años?

Borges decía que el antisemitismo argentino era «facsimilar», porque el original era el alemán. Había un antisemitismo atávico, de origen religioso, pero muy vago y diluido. Yo nunca lo sentí directamente, o solo de paso, cuando alguno de los chicos con quienes jugaba futbol americano en la calle me dijo en tono de increpación: «Tú eres judío». No era el antisemitismo racial típico de Alemania. En Argentina este antisemitismo prendió más, porque Perón dio refugio a muchos nazis. En México los hubo también, pero en menor proporción. A mí no me afectó, pero recuerdo el terror de mi bisabuela Dora al verme llegar una tarde a su departamento vestido con el uniforme azul y blanco de la escuela y una estrella de David en el brazo. Me suplicaba ocultarla. Quizá nunca creyó el milagro de que su nieto y sus amigos caminaran con toda libertad mostrando (no ostentando) públicamente su identidad religiosa, sin temor de ser agredidos. Y sin embargo, cuando alguien nos preguntaba por el apellido, muchos de nosotros nos acostumbramos a responder: somos polacos.

Después del Holocausto, supongo que el nuevo Estado de Israel fue la cara de la esperanza.

El Holocausto tuvo, en casi todo el mundo occidental, el efecto de abrir una tregua, que en su momento pareció definitiva, en la hostilidad histórica contra los judíos. A esa tregua –la más costosa pagada por ningún otro pueblo en la historia universal– se aunaba el prestigio de Israel. Nosotros en el colegio participábamos de esa esperanza. Cada lunes, en la escuela se izaban las banderas de México e Israel. Y después del himno mexicano cantábamos «Hatikvá», el himno de Israel, inspirado en el «Moldavia» de Smetana, que a su vez se basó en una vieja melodía popular italiana: «La Mantovana». Los nuevos maestros israelíes que nos enseñaban hebreo nos hablaron de las técnicas de irrigación que hacían florecer el desierto, la educación de los inmigrantes (incluidos los judíos de vieja estirpe árabe o sefardí venidos de África o el Lejano Oriente), los avances científicos, los hallazgos arqueológicos y, quizá lo más notable, el renacimiento del hebreo como lengua nacional y literaria. En los años sesenta, sobre todo a raíz de la Guerra de los Seis Días en 1967, algunos amigos míos decidieron emigrar a Israel. Sí, Israel significó esperanza, pero éramos inconscientes de que esa esperanza se fincaba en la trágica expulsión del pueblo palestino. Yo comencé a entenderlo poco después.

¿Nunca consideraste emigrar a Israel?

No. Tampoco a Estados Unidos o Canadá, donde teníamos familia. Nunca imaginé la vida fuera de México. Igual que la mayoría de mis compañeros, opté por permanecer en mi patria mexicana.

Tu familia era una Babel de idiomas.

No tanto. Los bisabuelos solo hablaban ídish. Ya siendo adolescente, cuando escuché a Dora decir una frase en español, quedé atónito y le dije: «¿Hablas español?». Los abuelos hablaban con nosotros en ídish pero sobre todo en su peculiar español (lo aprendieron de sus hijos). El polaco no existía, a diferencia del ruso, que estaba presente. Mis abuelos maternos lo hablaban entre ellos. Para mi abuela Gueña, el ruso era su idioma habitual, tanto como el ídish. En su juventud había leído a grandes autores rusos como Pushkin, Lérmontov y, en especial, al elegante y ponderado Turguénev, que le encantaba. Conocía muy bien sus vidas, en particular la del «disoluto y genial conde Tolstói». Tenía un ejemplar del Quijote en ruso, con una portada a colores con el caballero (muy rusificado, de barba rubia) acometiendo resueltamente a los molinos de viento. Me dice mi madre que cuando sus padres querían que no los entendiera, o cuando peleaban, se pasaban al ruso. Gueña tenía en México un círculo de amigas rusas con las que se juntaba a tomar el té. El samovar nunca faltó en su casa. Con sus nietos usaba palabras de cariño provenientes del ruso, como krasavitz, que quiere decir «belleza», «preciosidad». A sus nietos les decía «pupele» o muñequito, que viene de «pupe». Hay muchas palabras en ídish que provienen del ruso.

¿Y en tu casa?

Solo se hablaba español, pero había libros en inglés (novelas de moda) y mis padres escuchaban canciones de Broadway. Mi padre, que llegó a los ocho años a México, no hablaba nunca ídish, solo al final de su vida recurría a ciertas palabras de amor. Helen, mi madre, que vino a los seis, lo hablaba (a sus más de noventa años lo habla aún) con elegancia, casi tan bien como el inglés, aunque obviamente su lengua es el castellano. Yo solo lo hablaba para comunicarme con mis bisabuelos, y un poco con el abuelo José. Con los otros abuelos hablaba castellano.

¿Entonces hablas ídish, lo lees, lo entiendes?

Yo fui perdiendo el ídish. Aunque lo entiendo y escribo (en caracteres hebreos, de derecha a izquierda) y puedo leerlo con dificultad. Aún tarareo las canciones que aprendí de niño, repertorio tristísimo de la Europa del Este, en el que por excepción se cuelan melodías de alegría extática. Solo después comencé a comprender el significado de esa formación. Había estudiado en el idioma entrañable pero moribundo de los judíos de Polonia, Rusia y algunas partes del viejo Imperio austrohúngaro, una lengua milenaria, nacida del alemán, salpicada de palabras rusas, polacas, hebreas. Creíamos que era vigente. Pero el ídish, la lengua de mis abuelos, moría con mi generación. O quizá había muerto antes, sin darnos cuenta.

¿Qué es lo específico del ídish?

Si tuviera que definirlo, te diría que se parece obviamente al alemán, del que proviene. El ídish es un idioma ropavejero que compraba y vendía palabras usadas de todos los idiomas en su modesto saco. Pero un ropavejero con gramática propia y una vasta literatura. Era el idioma de los pequeños pueblos y de los guetos. ¿Lo específico del ídish? Quizá la nostalgia, la capacidad de condolerse. Como todo idioma, el ídish es un precipitado de la vida, por eso contiene palabras que la encarnan, que la expresan. Hay una palabra para el gozo que sienten los padres de sus hijos (najes) y otra para el dolor que les provocan (tsores). El ídish está lleno de sutiles refranes sobre la vida práctica.

¿Por ejemplo?

De mi bisabuela Dora recuerdo este: «Ahí donde dos duermen, un tercero nunca sabe lo que pasa». De mi abuelo Saúl, dos dichos de sastre sobre los dolores humanos. Uno era: «Ya se planchará». Otro, señalando el corazón, decía, aconsejando cautela y fuerza: «Hasta el ojal». De mi abuela Gueña, una prevención contra la envidia: «Cuando se tienen niños en la cuna, hay que tener a la gente contenta». Y luego las canciones. Muy tristes casi todas. Una muy famosa titulada «En la chimenea», Oifn pripitchik, evoca la escena del profesor (el rebe) enseñando el alfabeto a los pequeños niños. Un día, ya muy viejita, mi abuela Gueña me apuntó en un papel una canción de cuna sobre las penas que esperan al niño cuando crezca. Y ahora mi madre me deja canciones melancólicas en ídish en el teléfono celular. Pero curiosamente el ídish también es una lengua muy dúctil al humor. Freud coleccionaba chistes idiosincráticos en ídish y hasta escribió un libro sobre la relación del chiste con el inconsciente. Hay también muchos apelativos para designar la tontería humana. O la buena y la mala suerte. Y palabras soeces, por supuesto. Debo decirte que me molestaban particularmente las palabras racistas contra los no judíos y las no judías. Nunca las usé y no quiero repetirlas. Crecí y me eduqué a la escucha de una reliquia. A menudo me llegan a la mente sus arrullos, maldiciones y bendiciones, juramentos y muletillas, conjuros y rezos, admoniciones y supersticiones, cosas que decían mis abuelos. Me gusta imitar su entonación lastimera.

Te refieres al ídish coloquial, el del día a día. ¿Pero cuál era su aporte cultural? ¿Lo estudiaste?

Sí, la escuela hacía énfasis en la vocación humanista del ídish. Le rendía homenaje permanente, mantenía su antorcha encendida. Durante la segunda mitad del siglo XIX y las tres primeras décadas del XX, esa cultura tuvo una expansión sorprendente en Europa del Este. Centrado en el culto al ídish (expresado en novelas, cuentos, leyendas, poemas, historias, obras teatrales, crónicas del mundo judío, periódicos, revistas, editoriales), floreció un humanismo respetuoso de las tradiciones, distante de la ortodoxia religiosa, abierto a la civilización occidental. La literatura en ídish reflejaba aquello que estaba más allá de los libros religiosos en hebreo: la vida cotidiana de la gente sencilla: el tendero, el zapatero, el arriero, el sastre, el lechero. Por eso fue tan popular. Además, antes de que lo arrasara la Segunda Guerra Mundial, se tradujo al ídish buena parte del canon literario universal. Ese mundo produjo un teatro legendario (que atrajo a Kafka), a los famosos stand-up comedians que surgieron en Polonia y terminaron en Nueva York, y a tres o cuatro generaciones de escritores notables, ahora olvidados, el último de los cuales fue quizá Isaac Bashevis Singer. Hubo otros escritores de relieve que antes o después de la Segunda Guerra Mundial lograron emigrar a Israel o a Estados Unidos y siguieron escribiendo en ídish. Pero fueron los menos. La mayoría murió en los campos de concentración nazis o en las purgas estalinistas, en particular una dirigida específicamente contra ellos hacia 1950. Creo que el corpus central de esa literatura en ídish está en la biblioteca de mi abuelo, que conservo acá, en mi estudio.

¿Había una actividad editorial en ídish en México?

Por supuesto, muy intensa. A estas alturas ya nadie la recuperará. Hubo novelistas, poetas y ensayistas de la generación de mis abuelos, algunos meritorios, todos olvidados. Uno de ellos fue Leo Katz. Este hombre, contemporáneo y amigo de mi abuelo, tuvo una vida de novela. Fue un activo comunista en su natal Bukovina, sufrió persecuciones, introdujo armas para el ejército republicano en España, se estableció en México donde fundó a principio de los cuarenta la Liga Antifascista y dirigió algunas publicaciones como Freiewelt («Mundo libre») y Tribuna Israelita. Su idioma era el ídish y su religión el comunismo. Es el traductor de Espartaco de Howard Fast al ídish. Aquí publicó su primera novela. La tengo, autografiada para mi abuelo. Fue el padre de Friedrich Katz, el gran historiador de la Revolución mexicana y biógrafo de Pancho Villa. Katz fue el primer historiador de estirpe judía ocupado de temas mexicanos. Y hubo varios periódicos en ídish que duraron una o dos generaciones, pero que luego desaparecieron por falta de lectores. José, hermano mayor de mi padre, publicaba en esos órganos artículos en ídish o español sobre temas de la comunidad. Compiló un libro con esos textos. El hijo mayor de don Saúl tenía que ser escritor y la hija menor, Rosa, fue filósofa. Solo mi padre fue empresario. Debo decirte que José, el periodista, era él mismo un personaje de una novela judía, un soñador de tiempo completo que diseñaba planes para mejorar el mundo, el Medio Oriente, México, la Ciudad de México, la colonia Acacias (donde vivía) y la comunidad judía. Yo lo quería mucho, pero desde niño lo escuché con displicencia, porque sus proyectos me parecían absurdos o utópicos. Era un quijote ciudadano. Te doy solo un ejemplo: propuso en los años setenta instaurar al policía de la cuadra en México, el policía de confianza de la gente. Era una buena idea, pero nadie le hizo caso. Estas ideas las publicaba en la sección de cartas de los periódicos principales de México.

Tu contacto con el ídish ¿fue también literario?

Gracias a un profesor llamado Saúl Ferdman (que había huido de los nazis, pasado la guerra en Kazajistán y era autor de una gramática del ídish), leí en ese idioma algunas obras de Sholem Aleijem, I. L. Peretz, Sholem Asch, Israel Yehoshua Singer. Kafka decía que todos esos autores en ídish escribían historias folclóricas y a él –el menos folclórico de los escritores– le parecía muy bien porque definía al judaísmo no solo como una cuestión de fe sino, sobre todo, como una forma de vida comunitaria condicionada por la fe. A mí me atrajo de joven esa literatura costumbrista, anclada en el pasado. Los personajes de Sholem Aleijem enfrentaban la desdicha milenaria con humor. Personajes inolvidables: el condenado al infortunio, el bobo del pueblo, el atolondrado. La fama de esas novelas murió con el idioma en que estaban escritas. Ferdman decía que el ídish fue la víctima lingüística y cultural del genocidio nazi pero también del estalinista, que lo erradicó en todos los confines de la URSS. En los anuarios del colegio hay textos míos en ídish. Por ejemplo, un perfil biográfico de mi abuelo Saúl basado en las conversaciones que teníamos en su casa. Ferdman trabajó conmigo el texto en su cubículo. Fue la primera vez que vi a un editor en acción, marcando y corrigiendo un manuscrito.

¿Mantenías una conversación literaria con tu abuelo en torno a esos autores?

Claro, sobre muchos de ellos. Recuerdo una novela en particular, de Sholem Asch, que fue tema de conversación. Se titulaba Kiddush HaShem, que quiere decir «En el nombre de Dios». Cuenta el pogromo perpetrado por los cosacos de Bogdán Jmelnitski sobre una población judía en Ucrania, en 1648, a través de una historia de amor conmovedora y trágica. La heroína muere por propia mano en un acto de doble comunión: con Dios y con su esposo muerto. Mi abuelo nunca olvidó a los autores en ídish que escribieron en el siglo XIX y las primeras décadas del XX. Tampoco a los que murieron en el Holocausto y después, en las purgas soviéticas de los años cincuenta. Estaba suscrito a editoriales y a un periódico en ídish de Nueva York: el Forverts. También mi abuelo José recibía ese diario. Forverts cerró hace algunos años. Aunque algunos grupos académicos o fundaciones quieren revivirlo, y han hecho esfuerzos admirables, como idioma vivo el ídish casi no existe salvo en enclaves ultrarreligiosos de Nueva York o Jerusalén.

El único autor que conozco de esa tradición es Isaac Bashevis Singer.