La Capitulación de Granada de Vicente Barneto y Vázquez, 1902.

Veamos ahora qué pasó con los musulmanes.

El 25 de noviembre de 1491 los Reyes Católicos y Boabdil ratificaron las condiciones de capitulación. Se permitía a los musulmanes granadinos permanecer en sus casas, conservar sus mezquitas, practicar su religión, hablar su lengua y llevar su vestimenta. Y se les garantizaba que serían juzgados según sus leyes y por sus propios jueces bajo la autoridad del gobernador de Castilla. Podían marcharse o quedarse y estaban exentos de pagar impuestos durante tres años. A Boabdil se le permitiría reinar sobre un pequeño territorio de Las Alpujarras. Las negociaciones se filtraron y estallaron revueltas en Granada y eso precipitó la rendición de Boabdil el 2 de enero y la entrada solemne de los Reyes Católicos en la ciudad el día 6. Boabdil quiso bajar de su caballo para hacer la entrega de las llaves de la ciudad, pero Fernando e Isabel no se lo permitieron.

Igual que había sucedido con la comunidad judía, en la musulmana también se generó conflicto social. De un lado, los mudéjares, musulmanes fieles a sus creencias; de otro, los moriscos, musulmanes convertidos al cristianismo. Los primeros mantenían una situación similar a los judíos, como «extranjeros tolerados», regidos por su particular estatuto. Podían vivir conforme a sus costumbres, siempre y cuando no practicaran su religión en público y no atacaran a los cristianos. La Reina Católica promovió una campaña de evangelización para lograr la conversión sincera de mudéjares. Pero no fue suficiente para evitar tensiones. La pragmática real del 12 de febrero de 1502 supuso la expulsión definitiva de los musulmanes de los reinos de Castilla y León. De nuevo, no se trataba de una ley racista, sino estrictamente política y de marcado carácter internacional dado el avance del Imperio otomano hacia Occidente.

El afán de evangelización de los Reyes Católicos también se practicó, con mayor éxito, en el Nuevo Mundo. Por ello, Isabel ordenó el envío de «hombres probos y temerosos de Dios, doctos y expertos para la instrucción en la fe y en la moral» con la misión de bautizar primero a los caciques y después a sus súbditos. En 1493, Colón, ya de regreso, trajo consigo a siete «indios» (un término sin ninguna connotación despectiva en el siglo XV). Los reyes dispusieron su bautizo. Fernando el Católico y Juan, príncipe de Asturias, fueron sus padrinos. Uno de estos indios permanecería en España al servicio del príncipe.

La reina prohibió la esclavitud de los indios, considerados nuevos súbditos de Castilla, y también se acordó de ellos en su testamento7:

[…] suplico al rey mi sennor muy afectuosamente, e encargo e mando a la dicha prinçesa, mi hija, e al dicho prínçipe, su marido, que así lo hagan e cunplan, e que este sea su prinçipal fin, e que en ello pongan mucho diligençia, e no consientan nin den lugar que los indios vezinos e moradores de las dichas Yndias e Tierra Firme, ganadas e por ganar, reçiban agravio alguno en sus personas ni bienes, más manden que sean bien e justamente tratados, e si algun agravio han reçebido lo remedien e provean por manera que no se exçeda en cosa alguna [...].

Tal y como recoge Pedro Miguel Lamet8, los Reyes Católicos se arrodillaron para dar las gracias a Dios, a la Virgen y al apóstol Santiago por la victoria después de diez años; y en Roma se celebraron solemnidades religiosas.

La concesión del título de Reyes Católicos de las Españas suscitó descontento y protestas en Francia puesto que el rey francés ostentaba el título de Cristianísimo desde 1464, así como en Portugal, porque nuestro país vecino entendía que «las Españas» debía incluir también a su territorio, ubicado en la Hispania romana.

Parece ser que la iniciativa de este título honorífico partió de Enrique Enríquez, tío de Fernando de Aragón y consuegro de Rodrigo Borgia (el nombre de pila del papa Alejandro VI), quien solicitó el título de «Muy Católicos» para los reyes de España. En mayo de 1494, el nuncio Francisco Desprats recomendaba al papa aceptar la petición de Enrique.

Un año antes, la bula Inter Caetera9, fechada en 1493, expresaba lo siguiente:

Reconociéndoos como verdaderos reyes y príncipes católicos, según sabemos que siempre fuísteis, y lo demuestran vuestros preclaros hechos, conocidísimos ya en casi todo el orbe, y que no solamente lo deseáis, sino que lo practicáis con todo empeño, reflexión y diligencia, sin perdonar ningún trabajo, ningún peligro, ni ningún gasto, hasta verter la propia sangre; y que a esto ha ya tiempo que habéis dedicado todo vuestro ánimo y todos los cuidados, como lo prueba la reconquista del Reino de Granada de la tiranía de los sarracenos, realizada por vosotros en estos días con tanta gloria del nombre de Dios.

El papa León X, en 1517, mediante la bula Pacificus et aeternum, otorgó el mismo título de Rey Católico al rey Carlos I. Desde este momento, todos los reyes de España ostentan este honor, incluido el actual Felipe VI, que bien podría firmar como «Rey Católico» o «Su Católica Majestad», aunque todavía no haya optado por ello.

Sin embargo, la relación entre todos los reyes católicos de España y Su Santidad no siempre fue un «caminito de rosas». Felipe II (probablemente, el rey «más católico» de todos) estuvo a punto de ser excomulgado por el papa Pablo IV. El napolitano tenía total aversión hacia el rey emperador y hacia su hijo. Además, estaba aliado con Francia y, por tanto, en conflicto político con España. El 27 de julio de 1556 el abogado Palentieri y el procurador Aldobrandini leyeron en presencia del papa una propuesta de bula contra el rey de España en la que el fiscal solicitaba al pontífice que declarara a Felipe II y a sus cómplices reos de lesa majestad con la pena de excomunión y la privación del reino de Nápoles.

El duque de Alba lanzó un ultimátum al papa en una carta fechada el 21 de agosto de ese mismo año siguiendo las instrucciones de Felipe II, como recoge María Jesús Pérez Martín10 en su biografía sobre María Tudor, reina de Inglaterra y consorte de España:

Doy a Vuestra Santidad aviso para que resuelva y se determine a abrazar el santo nombre de padre de la Cristiandad y no de padrastro, advirtiendo de camino a Vuestra Santidad ni dilate de me decir su determinación, pues en no dármela en ocho días será para mí aviso de que quiere ser padrastro y no padre y pasaré a tratarlo no como esto sino como aquello. Para lo cual, al mismo tiempo que esta escribo, dispongo los asuntos para la guerra, o por mejor decir, doy las órdenes rigurosas para ella, pues todo está en términos de poder enderezar a donde convenga; y los males que de ella redundasen vayan sobre el ánimo y conciencia de Vuestra Santidad; será señal de su pertinacia y Dios dispondrá su castigo.

Y firmaba así: «Puesto a los santísimos pies de Vuestra Santidad, su más obediente hijo. El duque de Alba». Porque no se puede perder el protocolo y el respeto ni siquiera en una declaración de guerra.

Puesto que el papa no respondió en el plazo de los ocho días indicados, el 6 de septiembre España invadió, desde Nápoles, los Estados Pontificios. Según refleja María Jesús Pérez Martín11, el duque de Alba escribió a su tío, el cardenal de Santiago, que «llevaba la guerra con lágrimas en los ojos y estaba ansioso de dejarla en cuanto viera que el papa desistía de ofender la honra y los estados de su señor». De hecho, los territorios ganados no se ocuparon en nombre de España, sino de la Santa Sede, haciendo ver que volverían a manos del sucesor de Pablo IV.

El papa buscó apoyos en Francia y la guerra continuó. El 2 de febrero de 1557 el pontífice presidió una comisión especial para condenar a Carlos I y a su hijo como traidores y rebeldes a la Santa Sede. El triunfo en la batalla de San Quintín contra los franceses en agosto de ese mismo año dio un vuelco a la situación. El 17 de septiembre el duque de Alba entró triunfante en Roma y se postró a los pies del Santo Padre. El Rey Católico y Su Santidad se habían reconciliado.

Los símbolos franquistas de los Reyes Católicos

Es muy común escuchar y leer en prensa términos como el «águila franquista» o el «yugo y las flechas franquistas». E incluso la «bandera franquista», pero eso es otro asunto que abordaremos más adelante. Si bien es verdad que durante el franquismo estos símbolos se reincorporaron a la heráldica española, su origen se remonta a varios siglos atrás.

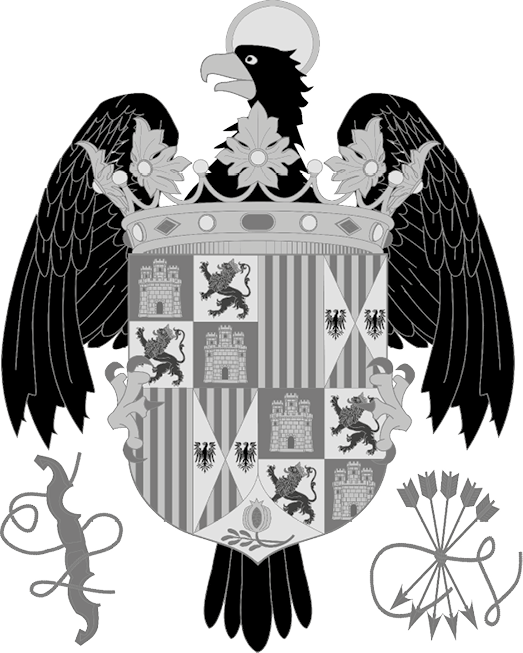

El águila «franquista» es el águila de san Juan, el evangelista. Tradicionalmente se identifica a este autor del Evangelio con dicho animal. Isabel, Reina Católica, incorporó este símbolo a su escudo personal, siendo todavía princesa, debido a la gran devoción que sentía por el evangelista desde la infancia. Tanto que se hizo coronar reina de Castilla el Día de San Juan. El águila se incorporó al escudo de los Reyes Católicos junto a la leyenda en latín «Sub umbra alarum tuarum protege nos» («Protégenos bajo la sombra de tus alas»).

Su hija pequeña, Catalina de Aragón, reina de Inglaterra tras su matrimonio con Enrique VIII, también lo reincorporó a su escudo de armas de la misma forma que haría años más tarde María Tudor, su hija, desposada con Felipe II de España. Ahí permanecería el águila de san Juan junto al león inglés. Las vueltas de la vida.

Varios siglos después, Franco lo rescató como símbolo de unidad y catolicismo, valores de su régimen. Este símbolo estuvo vigente hasta 1981, seis años después del fallecimiento del Generalísimo, cuando se publicó el real decreto correspondiente por medio del cual desaparecía este elemento del escudo de España. Teniendo en cuenta estas fechas, resulta curioso (a la par que absolutamente incorrecto e incoherente) definir el escudo franquista como «anticonstitucional» o «preconstitucional» puesto que, precisamente, es el escudo que figura impreso en el preámbulo del ejemplar solemne de la Constitución española vigente firmado por Juan Carlos I que se conserva en el Congreso de los Diputados y en todos los documentos de redacción y promulgación vinculados al mismo.

Durante el reinado de Carlos I, emperador también en Alemania, el águila de san Juan de sus abuelos fue sustituido por el águila imperial, tradicional blasón de la casa de los Austrias, así como de los zares rusos, ambos procedentes del Imperio bizantino.

El yugo y las flechas tampoco son franquistas. En su boda, los Reyes Católicos eligieron un objeto que representara al otro contrayente. Isabel eligió las flechas, con la inicial «F» de Fernando. Fernando eligió el yugo, con la inicial «Y» de Ysabel (en castellano antiguo). «Tanto monta», ya sabemos. Este intercambio de símbolos e iniciales es redundantemente simbólico puesto que refleja la unión dinástica de ambas Coronas. Más romántico imposible. De hecho, durante su reinado, ambos siempre firmarían así todas las cartas reales: «Yo, el rey», a un lado; «Yo, la reina», al otro.

Pero ¿por qué el yugo y no otro objeto que comenzara con Y? Su origen es mitológico ya que estaba inspirado en el nudo gordiano que el conquistador Alejandro Magno se encontró en la ciudad de Gordión (Anatolia). Según la mitología, un oráculo advirtió a Alejandro de que quien desatara el nudo que sujetaba la lanza de un carro del rey Gordios sería el dueño de Asia. Alejandro cortó directamente la soga con su espada pronunciando la frase «Nihil interest quomodo solvantur» (algo así como «Poco importa la forma de desatarlo»). Es decir, «tanto da cortar como desatar». ¿Verdad que recuerda al «tanto monta, monta tanto»?

Escudo de los Reyes Católicos (1492-1506).

Aunque el origen de las flechas es incierto, parece que están vinculadas con un relato recogido por Plutarco. El rey Sciluro, en su lecho de muerte, reunió a sus treinta hijos indicándoles que heredaría su corona aquel que fuera capaz de romper un haz de flechas. Ninguno lo consiguió y el rey las partió una a una explicándoles que solo si se mantenían unidos serían invencibles. De hecho, las flechas de Isabel están unidas en un haz y con las puntas abatidas.

Ya en el siglo XX, el partido político Falange crearía su propia simbología superponiendo el yugo y las flechas en un nuevo anagrama que nada tiene que ver con su origen. Es decir, ambos símbolos por separado no tenían ninguna connotación política, sino más bien las simbólicas mencionadas.

También durante el franquismo se creó la Orden Imperial del Yugo y las Flechas (previamente denominada Gran Orden Imperial de las Flechas Rojas), vigente desde 1937 hasta 1976. Curiosamente, el último nombramiento de caballero de gran collar de la orden fue a Adolfo Suárez, quien sería el primer presidente de la democracia. ¿Por qué imperial? Pues, precisamente, por la nostalgia de otros tiempos; un guiño (o recuerdo) al Imperio español.

Su emblema, descrito en el artículo primero de su reglamento, era un haz abierto compuesto por cinco flechas rojas y acompañado de un yugo, del mismo color, situado sobre la intersección de las flechas. El lema de la orden fue «Caesaris caesari, Dei Deo» («Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios»).

Francisco Franco, jefe del Estado, fue su gran maestre. La orden contemplaba cinco grados o categorías: gran collar (limitada a quince concesiones), gran cruz (limitada a doscientas cincuenta concesiones), encomienda con placa (limitada a quinientas concesiones), encomienda sencilla (sin límite de concesiones) y medalla (sin límite de concesiones). Los grados del gran collar y gran cruz llevaban aparejado el tratamiento de excelencia («Excelentísimo señor») y el de encomienda con placa el de «Ilustrísimo señor».

El gran collar estaba formado por cuarenta y seis eslabones: la mitad con la forma del yugo y el haz de flechas, situados dentro de un círculo y realizados en oro; y la otra mitad con la forma de la cruz de Borgoña. Del collar pendía una representación del águila de san Juan, sobre la que, de nuevo, aparecían el yugo y las flechas con el lema de la orden escrito sobre el primero.

Las insignias de la gran cruz eran una placa y una banda. La placa, de setenta milímetros de longitud, estaba realizada en oro o metal dorado y tenía la forma de una cruz esmaltada en negro. En la parte central de la cruz figuraban, esmaltados en rojo, el haz de flechas y el yugo con el lema de la orden. La banda, realizada en moaré, medía ciento un milímetros de ancho, era de color rojo y tenía una franja central negra de cuarenta y un milímetros de ancho. Los extremos de la banda se unían con un rosetón del que pendía la venera de cincuenta y ocho milímetros.

La encomienda con placa disponía de una insignia que se portaba en el cuello y una placa. La primera, sujeta con una cinta a modo de corbata, era idéntica a la venera de la banda descrita en el grado anterior pero con una longitud de treinta y cinco milímetros. Su cinta tenía los mismos colores que la banda de las grandes cruces y medía treinta y cinco milímetros de ancho. El círculo de la placa de este grado estaba realizado en plata o metal plateado.

Los titulares de la encomienda sencilla poseían únicamente una insignia de cuello, igual a la descrita en el grado anterior.

Real de plata de los Reyes Católicos.

La medalla, por su parte, era circular, fabricada en oro o metal dorado, de cuarenta y dos milímetros de diámetro con los mismos colores y franjas que la banda y cintas de los grados anteriores. En las dos caras de esta medalla aparecía reproducida la cruz. En el reverso, sobre la cruz, figuraban el haz de flechas y el yugo decorado con el lema de la orden.

Las quince personalidades que recibieron el gran collar de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas fueron Adolf Hitler, Benito Mussolini, Víctor Manuel III de Italia, Heinrich Himmler, Arturo Bocchini, Joachim von Ribbentrop, Saud de Arabia Saudita, Nuri al-Said, Tomás Isasia Ramírez, Francisco Craveiro Lopez, Mohamed V de Marruecos, Faysal II de Iraq, Lauceano López Rodó, Licinio de la Fuente y Adolfo Suárez.

Testigos de reales partos

Ya hemos visto que la noche de bodas era un acto público en el que los asistentes debían comprobar la consumación del matrimonio. Pues la cosa no quedaba ahí. Las reinas de la corte castellana debían dar a luz con testigos que comprobaran con sus propios ojos el origen real de los infantes. Tela marinera (si me permite el lector la expresión).

La costumbre se remonta al siglo XIV, a los tiempos de Pedro I, el Cruel, rey sobre el que recaía la sospecha de que no tenía sangre real. Se decía que la reina, María de Portugal, en realidad había dado a luz a una niña, pero que, amenazada de muerte por su esposo, el rey Alfonso XI, si no le daba un varón, optó por sustituir a su hija recién nacida por un bebé plebeyo (los rumores decían que también judío).

Por ello, para evitar habladurías que pudieran injuriar y deslegitimar la Corona, la casa de Trastámara instauró la obligación de que los partos reales se realizaran en presencia de testigos que pudieran dar fe de que los bebés eran fruto del vientre de las reinas.

Así tuvo que dar a luz la reina Isabel, como soberana de Castilla. Ella, pudorosa, en cada parto exigió (y así fue concedido) que sus doncellas le colocaran un velo tupido sobre su rostro para evitar que los testigos vieran sus gestos de sufrimiento. De hecho, la dignidad real exigía, por protocolo, un autocontrol ejemplar. Según recogen los Anales de la Real Academia de Doctores de España12, su cronista, Hernando del Pulgar, afirmaba que:

Ni se vio, ni se oyó, muestra alguna de su sentimiento, ni tampoco dijo palabra alguna acerca del dolor en ese trance para el cual se hacía cubrir la cara con un velo, al objeto de que nadie pudiera detectar indicio de dolor o sufrimiento.

Nada que ver esta discreción con los gritos que emitiría siglos después la reina María Amalia de Sajonia, esposa de Carlos III, en sus trece partos, según relata el cronista Octavio Velasco y recuerda el doctor D. Claudio Becerro de Bengoa Callau, académico de la Real Academia de Doctores de España: «Durante el alumbramiento vociferaba exigiendo unas veces y suplicando otras que le permitieran fumar un cigarrillo con el fin de calmar sus dolores de parto»13.

La Reina Católica daría a luz en cinco ocasiones y en cinco ciudades, como consecuencia de la corte nómada de la época: a la primogénita Isabel en Palencia, al príncipe Juan en Sevilla, a la infanta Juana en Toledo, a la infanta María (y a su hermana gemela nacida muerta) en Córdoba y a Catalina en Alcalá de Henares. Para el nacimiento de don Juan, príncipe de Asturias, en el Alcázar de Sevilla, Fernando el Católico nombró a García Téllez, Alonso Megarejo, Fernando Abrego y Juan de Pineda como testigos de parto. Que también vaya apuro para ellos, la verdad, tener que presenciar tal acto, pero así eran las cosas.

La discreción de la reina no era compatible con todo el protocolo de testigos; de hecho, Su Majestad, para ahorrar un sufrimiento, quiso ocultar a su marido el aborto natural que sufrió poco después de su primer parto. Parece ser que los largos traslados a caballo provocaron la pérdida del bebé. Pero Fernando acabó enterándose, como era de esperar.

Isabel de Portugal, mujer de Carlos I, ambos nietos de los Reyes Católicos, también cumplió la normativa de los testigos al dar a luz al que sería el futuro Felipe II en el palacio de don Bernardino Pimentel de Valladolid el 21 de mayo de 1527. La emperatriz ordenó, al igual que su abuela, que en la estancia se mantuvieran exclusivamente encendidos los candelabros indispensables. Algo es algo.

Por el contrario, y sorprendentemente, el parto de su esposo Carlos I no cumplió este protocolo. Su madre, Juana la Loca, hija de los Reyes Católicos, dio a luz en un retrete. Eso dicen, aunque la historia tiene un «muchito» de leyenda. Celosa y consciente de la vida social de su marido Felipe el Hermoso, a pesar de su avanzado estado de gestación, decidió acompañarlo a una fiesta palaciega. De madrugada, la princesa comenzó a encontrarse mal y se retiró a las letrinas del palacio de Prinsenhof, en Gante, donde dio a luz sola, sin los exigibles testigos. Eso cuentan.

Es preciso realizar una aclaración: los hombres podían asistir a los partos, pero no intervenir. Ni siquiera los médicos. Además de los testigos, podía acompañar a la reina su marido o los familiares que deseara. Sin embargo, las parturientas eran asistidas siempre por una comadrona (mujer), nunca por un médico. La labor de los médicos de cámara se limitaba a certificar los nacimientos. Así, por ejemplo, a Isabel la Católica la atendió en el nacimiento de su hijo Juan la Herradera, partera apodada así por ser mujer de herrador; a la princesa Juana de Castilla, en el nacimiento de la infanta Catalina, la asistió doña María de Ulloa; y a la emperatriz Isabel, en el alumbramiento de su hijo Felipe, doña Quirce de Toledo. Hasta el siglo XVII no se permitió a los médicos practicar la obstetricia y ocuparse de la extracción de bebés. Curioso.

Generalmente, las comadronas eran mujeres de mediana edad, con experiencia y libres de cargas familiares. Sus tareas consistían en asistir a las mujeres en el parto, ocuparse del recién nacido y atender a las nuevas mamás tras el alumbramiento. En la corte española de la Edad Moderna se creó la figura de «comadre de la reina». Al principio, se trataba de un oficio remunerado mediante pagos en especie, pero desde mediados del siglo XVII empezaron a cobrar un sueldo por sus servicios. Además, tras un alumbramiento exitoso, solían recibir otros regalos y sobresueldos. Las comadronas regias alcanzaban mucho prestigio, por lo que eran muy demandadas en otros partos «no reales».

Una de las comadronas más famosas de la corte española del siglo XVII fue Inés de Ayala, que también atendió en los partos de los bastardos del rey Felipe IV. De hecho, como apunta María Cruz de Carlos Varona en la obra Nacer en palacio. El ritual del nacimiento en la corte de los Austrias14, lo más probable es que el monarca la contratara para atender a la reina tras comprobar su trabajo en los partos de sus amantes.

En los reales partos de los siglos XVI y XVII se recurrió también a la silla obstétrica, un mueble de poca altura con un asiento semicircular hueco que facilitaba la expulsión del bebé. Sin embargo, el instrumento contaba con muchos detractores; entre ellos, ni más ni menos que al propio Felipe II. En una carta dirigida a su hija Catalina Micaela, duquesa de Saboya, en junio de 1588, tras el nacimiento de su hijo Manuel Filiberto, el monarca le reprochaba la utilización de esta silla y le recordaba que su primera mujer, María Manuela de Portugal, había fallecido pocos días después de dar a luz en ella al príncipe Carlos. Para Felipe, la cama era mucho más segura. La prueba era que «las dos madres» de la princesa, como él se refería en dicha carta a Isabel de Valois y a su última esposa, Ana de Austria, habían dado a luz en este mueble y no en la silla15.

Lo cierto es que parir era tan arriesgado para las madres que muchas reinas redactaban su testamento antes de hacerlo, como hizo la emperatriz Isabel de Portugal. En su primer parto, la reina dejó un borrador con sus últimas voluntades, aunque no llegó a firmarlo. Una observación curiosa: el texto, encabezado por «En el nombre de Dios Todopoderoso», nombra a los «santos y santas» como intermediarios ante la majestad divina. ¿Cómo era de moderna nuestra emperatriz utilizando un lenguaje inclusivo? Isabel nombraba heredero universal a su hijo póstumo; y en el caso de que este también falleciera, a su esposo Carlos. Y pedía ser enterrada en la Capilla Real de Granada, junto a sus abuelos Isabel y Fernando. Ordenaba que se pagaran de inmediato todas sus deudas y que no se prescindiera a su muerte de sus criados personales que la habían acompañado desde Portugal. También dispuso que se pagaran las dotes a treinta doncellas huérfanas que se fueran a casar y a otras treinta que quisieran entrar en la religión. Y que se rescatara a cincuenta cautivos en tierras infieles.

Otras parturientas regias y supersticiosas (o ultrareligiosas) portaban reliquias que pudieran protegerlas durante el acto. Desde el siglo XVII se popularizó la costumbre de recurrir a la santa cinta de la catedral de Tortosa (que, según se creía, había pertenecido a la mismísima Virgen), la cinta de san Juan de Ortega o el báculo de santo Domingo de Silos.

Como recuerda María Cruz de Carlos Varona, la propia Isabel la Católica había acudido al santuario de Tortosa. Allí, una inscripción señalaba que cuando las mujeres estériles se ceñían la mencionada cinta, quedaban embarazadas y se libraban de «malos partos»16. La reliquia se convirtió en imprescindible en los partos reales desde 1629, año del nacimiento de Baltasar Carlos, hijo de Felipe IV. Los cinco hijos anteriores del rey habían fallecido y ninguna ayuda era insuficiente.

Cuando se acercaba el momento, el rey escribía al deán y al cabildo de Tortosa para que un religioso llevara la cinta al Alcázar. La reliquia permanecería en la capilla real hasta que la reina la precisara. La confianza era tal que los reyes establecían una relación directa entre la santa cinta y el éxito de los alumbramientos; por ello, Felipe IV, agradecido, entregó a la catedral de Tortosa una lámpara valorada en 1.000 escudos de plata tras el feliz nacimiento de Felipe Próspero en 1657.

La última reina española en tener presente durante el parto la santa cinta fue la regente María Cristina de Habsburgo al dar a luz al rey Alfonso XIII en 1886. La mujer de este, la reina Victoria Eugenia de Battenberg, pondría fin a la tradición por considerarla «poco adecuada a los tiempos modernos».

En la corte de los Austrias también era habitual recurrir a amuletos y joyas. Se creía que las esmeraldas y corales favorecían el parto. Por otro lado, estas piezas también protegían a los recién nacidos de un mal conocido como «aojamiento» o «fascinio», enfermedad que provocaba la expulsión de vapores infecciosos a través de los ojos, contaminando el aire y contagiando a otras personas. Se consideraba que los bebés eran más sensibles a ser contagiados en contraposición a un perfil especialmente contagiador: las mujeres que habían llegado a la menopausia. Según relata María Cruz de Carlos Varona, el origen de estos vapores se encontraba en el flujo menstrual, sustancia que no podían expulsar las mujeres tras la menopausia y, por tanto, «la llevaban siempre consigo»17.

Alfonso XII y la reina María Cristina.

Fotografía Fernando Debas, c.1880.

Por cierto, la obligatoriedad de contar con testigos de parto no era exclusiva de la corte española. En Francia y en Inglaterra sucedía lo mismo. Incluso, en los partos de la reina María Antonieta, el rey Luis XVI pedía poner un cordón alrededor de la cama (la «lit de travail», una cama especial con unos pasadores que permitían a la madre sujetarse durante el acto) para que los testigos no invadieran el espacio. En la corte británica del siglo XVI, el protocolo en estos casos venía marcado por el libro de la realeza. Los nacimientos debían ir precedidos de una misa y una procesión hacia el lugar del parto. En la cámara externa de esta estancia, la reina debía beber vino antes de acceder a una cámara interna donde tendría lugar el alumbramiento. La etiqueta exigía que este espacio debía tener un falso techo de tela además de tapices y alfombras traídas con motivo de la llegada del nuevo miembro. Estas telas no podían contener imágenes de personas o animales porque existía la creencia de que podían alterar a la madre y ocasionar deformaciones en el bebé.

Con el paso de los años, los testigos dejaron de permanecer en las mismas salas de parto para esperar en otra estancia contigua. De esta forma, también se ofrecían mejores condiciones higiénicas en los alumbramientos, puesto que nadie controlaba que estas visitas no fueran portadoras de gérmenes. Tras el parto, el recién nacido era presentado desnudo, sobre un cojín y en bandeja de plata.

Por ejemplo, al nacimiento de la infanta María Isabel Francisca de Asís Cristina Francisca de Paula Dominga, más conocida como la Chata, hija de la reina Isabel II, asistieron, en total, unos ciento cuarenta hombres de las altas jerarquías del Estado, el Ejército y la Iglesia. El acto representó, por tanto, un auténtico evento social. Antes del parto, la reina Isabel II recibió en su dormitorio del palacio al presidente del Consejo de Ministros, Juan Bravo Murillo, y al ministro de Gracia y Justicia, como notario mayor del reino. La reina estaba acompañada de su esposo, su madre, su hermana la infanta María Luisa Fernanda, sus camareras y sus médicos. Los invitados se retiraron a los salones contiguos para esperar toda la noche en vela. A las siete de la mañana les sirvieron chocolate, tradicional desayuno madrileño, y sobre las once de la noche (por fin) nació la princesa. Su padre, el consorte Francisco de Asís, vestido de capitán general, la presentó a los testigos sobre bandeja de plata, como estaba estipulado.

Best friends forever

Esta es la historia de la mejor amiga de la Reina Católica: Beatriz de Bobadilla.

Beatriz nació en 1440 en Medina del Campo, provincia de Valladolid, en el seno de una familia de la pequeña nobleza. Su padre, Pedro de Bobadilla, era el alcaide (guardián) del castillo de Arévalo, lugar de residencia de la reina viuda, Isabel de Portugal, y de sus hijos, Isabel (futura Reina Católica) y Alfonso, ambos fruto de su matrimonio con Juan II (padre de Enrique IV de Castilla). El hermano de Beatriz, Francisco, fue maestresala y capitán de los Reyes Católicos.

Retrato de Beatriz de Bobadilla en la obra de Francisco Pinel y Monroy, Retrato del buen vasallo, Madrid, 1677. [BNE]

A pesar de la diferencia de edad (once años), Beatriz se convirtió en la compañera de juegos de la pequeña Isabel desde 1454 hasta 1462, año en que los dos niños (Isabel y Alfonso) fueron trasladados a la corte de su hermanastro Enrique en Segovia. Este, conocedor de la amistad de su hermana con Beatriz, la nombró su doncella. En 1466 dispuso el matrimonio de la dama con su mayordomo mayor y hombre de confianza, Andrés Cabrera, quien llegaría a ser alcaide del Alcázar y custodio del tesoro real. Beatriz tenía entonces veintiséis años y su marido treinta y seis. Parece ser que ambos eran conversos, de ascendencia judía.

Un año antes, el 5 de junio de 1465, el príncipe Alfonso, hermano de Isabel, había sido nombrado rey por la nobleza «rebelde» de Ávila, encabezada por el marqués de Villena y el arzobispo de Toledo, dando lugar a una dualidad monárquica en Castilla. Un contexto de guerra civil en el que Isabel sufrió mucho, especialmente por su hermano pequeño. El papel de Beatriz en este conflicto resultaría clave. Enrique, en un acuerdo de paz con el marqués de Villena, había decidido el enlace matrimonial de su hermanastra Isabel con Pedro Girón, hermano del marqués, unos treinta años mayor que la infanta adolescente. Cuentan que la pobre Isabel estuvo rezando durante toda la noche para que el destino impidiera el matrimonio. Y cuentan también que su amiga le prometió que ella misma se encargaría de impedir la boda fuera como fuese. Pero no hizo falta. El novio falleció de forma repentina (y, probablemente, no causal, pero no hay pruebas de un posible asesinato).

Meses después, tras la batalla de Olmedo, Alfonso, victorioso, entró en Segovia y liberó a su hermana Isabel, que permanecía como rehén de Enrique. Beatriz acompañó a su amiga. Desde entonces y hasta la muerte de Alfonso, los hermanos permanecieron juntos. Juan Pacheco, marqués de Villena, pretendió entonces despedir a las damas de la infanta (entre ellas, a Beatriz). Sin embargo, todas pasarían a la corte alfonsina. Allí se celebraría el decimocuarto cumpleaños de Alfonso, en una fiesta de momos (piezas teatrales breves compuestas de danzas y juegos) escrita para la ocasión por el poeta Gómez Manrique, primo de Jorge Manrique, autor de las famosas Coplas.

Tras el fallecimiento (probablemente, por envenenamiento) de Alfonso en 1468, Isabel fue reconocida por Enrique IV, mediante el Tratado de los Toros de Guisando, como heredera legítima de Castilla en lugar de Juana la Beltraneja. En virtud de este acuerdo, Enrique y el marqués de Villena dispusieron el matrimonio de Isabel con el rey de Portugal o con el duque de Guyena, hermano del monarca francés; pero Isabel rechazó ambas propuestas a pesar de que, según el citado tratado, no podía casarse sin el consentimiento de su hermano si quería conservar el reconocimiento de heredera. Por ello, Beatriz y su marido hicieron lo posible para evitar el matrimonio de Isabel con Fernando de Aragón, aunque no les quedó otra que apoyar a los recién casados una vez se confirmó el enlace. Incluso, intermediaron con Enrique para que los dos hermanos se reconciliaran. No olvidemos que el tesoro real estaba en manos de Andrés, el marido de Beatriz, y eso le confería una situación privilegiada de poder.

Decantarse entre Enrique e Isabel no fue fácil para Beatriz y Andrés. Finalmente, optaron por posicionarse del lado de los futuros Reyes Católicos. Para ello, negociaron con el contador Alonso de Quintanilla, hombre de confianza de Isabel, y recurrieron al apoyo del cardenal Mendoza. En el pacto, que implicaba la promesa de no combatir contra Enrique IV, se negoció la entrada de la princesa en Segovia dejando como rehén a Isabel, la primogénita de los futuros Reyes Católicos. El 27 de diciembre de 1473 Beatriz, disfrazada de aldeana y en una mula, salió de la ciudad burlando todos los controles, para permitir la entrada de la princesa en el Alcázar. Allí los hermanos pudieron reconciliarse, aunque Enrique no le devolvió el título de heredera que ya había concecido a su hija Juana.

Un año después, el 11 de diciembre de 1474, Enrique falleció. Isabel se proclamó reina de Castilla en una ceremonia celebrada en la iglesia de San Martín, ubicada en la plaza Mayor de Segovia, dando paso a una nueva guerra civil entre sus partidarios y los de su sobrina, Juana la Beltraneja. La historia se repetía…

En 1475, poco después de la coronación, durante la ausencia en el Alcázar de Cabrera, el anterior alcaide, Alfonso Maldonado, y otros hombres armados entraron en la fortaleza. Allí se encontraba la pequeña Isabel, hija de los Reyes Católicos. Su madre viajó desde Tordesillas para confirmar el cargo de Cabrera como alcaide y los rebeldes se retiraron.

En 1500, en agradecimiento a su fidelidad y ayuda, los Reyes Católicos distinguieron al matrimonio Cabrera-Bobadilla con el privilegio de la Copa de Oro (copa en la que habían bebido los reyes), que conmemoraba la entrega de la fortaleza del Alcázar el Día de Santa Lucía (13 de diciembre). El matrimonio tendría también el honor de situarse en la misa del día de Navidad junto a la cortina real para que el rey transmitiera la paz estrechando su mano a Andrés y la reina hiciera lo propio con Beatriz. Este honor fue concedido de forma hereditaria. Además, se le otorgó a Beatriz el privilegio de añadir a su escudo una mención específica de mejora en sus armas matrimoniales respecto a las de su marido. Curiosamente (e incluso, irónicamente), los cronistas de la época se refieren a Andrés como «el marido de la señora Bobadilla», algo insólito en el siglo XV.

El apoyo de Beatriz y Andrés a la causa de Isabel y Fernando les posibilitó acumular un importante patrimonio. Además, los Reyes Católicos les concedieron el 4 de julio de 1489 el señorío de Moya con título de marquesado. Este señorío constituía un territorio estratégico ubicado en la frontera de los reinos de Castilla y Aragón. Por cierto, el actual titular del marquesado de Moya es el duque de Alba. También recibieron los sexmos segovianos de Casarrubios y Valdemoro, después convertido en señorío, y el condado de Chinchón.

Beatriz era una cortesana influyente y culta interesada por el estudio del latín. La «simbiosis» entre reina y dama era tal que durante la guerra de Granada, en 1487, Beatriz fue acuchillada por un «enemigo» que la confundió con Su Majestad. La amiga de la reina salió ilesa gracias a los adornos de oro de su traje. Este episodio recuerda al atentado que sufriría siglos después nuestra otra reina Isabel (Isabel II) y que relataremos más adelante. A modo de compensación por el atentado, la reina regaló a Beatriz unas propiedades en Sevilla y treinta de las esclavas que se tomaron en Málaga.

Por cierto, Fernando el Católico también sufriría un intento de regicido el 7 de diciembre de 1492 en la plaza del Rey de Barcelona. Otro «loco» clavó una espada en el cuello del monarca y a punto estuvo de matarlo. Los Católicos, haciendo honor a su nombre, decidieron perdonarlo, pero el Consejo Real resolvió otra pena: la mutilación de cada uno de sus miembros en un acontecimiento público con objetivos ejemplarizantes. Así lo narra José María Zavala en Isabel la Católica. Por qué es santa:

Colocado desnudo sobre un castillo de madera tirado por un carro, ataron al infeliz a un palo y lo llevaron de procesión, primero al lugar del atentado, donde le seccionaron un puño y medio brazo, y luego a otra calle, donde le sacaron un ojo de la órbita, como si fuese un caracol. Más adelante le arrancaron el segundo ojo y le cortaron la otra mano18.

Disculpe el lector por no ahorrarle esta macabra escena, pero es historia.

Isabel I murió el 26 de noviembre de 1504 y fue su mejor amiga quien tuvo el privilegio de cerrarle los ojos. Además, el matrimonio de Beatriz y Andrés figuró en el testamento de Isabel. La Católica recomendó a su hija Juana que confiara en ellos «por la lealtad con que nos sirvieron para aver y cobrar la sucesión de los dichos mis reinos». Sin embargo, a la muerte de la reina, los marqueses de Moya tuvieron que luchar por el alcázar de Segovia, puesto que lo perdieron durante el reinado de Felipe el Hermoso. Finalmente, el castillo pasó de nuevo al matrimonio en nombre del rey Fernando.

Beatriz murió en Madrid el 17 de enero de 1511. Su marido poco después. Tuvieron nueve hijos y fundaron dos mayorazgos en Moya y en Chinchón. El matrimonio está enterrado en el convento de Santa Cruz de Carboneras, cerca de Cuenca.

No confunda el lector a esta Beatriz de Bobadilla, best friend de la reina Isabel, con su sobrina (segunda) de mismo nombre y apellido, apodada la Dama Sangrienta. Cuentan que la belleza de esta segunda Beatriz no pasaba inadvertida, ni siquiera para Fernando el Católico, lo que despertó los celos de la reina. Vaya por Dios. Así que Isabel, resuelta, la casó con el hijo de los primeros gobernadores de la recién conquistada isla de la Gomera: Hernán Peraza. Poco tiempo después de casarse, Hernán fue asesinado, dejando a Beatriz viuda con tan solo veintidós años. La joven planeó una venganza contra el presunto asesino de su marido. Más adelante, se casó con Alonso Fernández de Lugo, gobernador de Tenerife, pero las malas lenguas la acusaron de convertirse en la amante del conquistador Cristóbal Colón (nada más y nada menos).

Y no puedo finalizar este capítulo sin hacer referencia a una tercera Beatriz, también protagonista en la vida de la Reina Católica. Se trata de Beatriz Galindo, la Latina (efectivamente, la que da nombre a uno de los barrios más castizos y conocidos de Madrid).

La salmantina fue discípula de Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática castellana. Tal era su conocimiento e inteligencia que la reina Isabel la eligió como institutriz de sus hijas y la integró en el exclusivo grupo de damas de la corte que la asesoraban.

Se casó con el oficial de artillería Francisco Ramírez, hombre de confianza de los monarcas, viudo y padre de cinco hijos, con el que ella tendría otros dos vástagos. La relación con los reyes era tan estrecha que Fernando el Católico fue padrino del primogénito, al que Beatriz bautizó con su mismo nombre. Incluso, el regalo de boda de la misma reina Isabel fueron 500.000 maravedís. Francisco había participado en la batalla de Toro, decisiva para que Isabel se hiciera con la victoria frente a su sobrina Juana. En agradecimiento por su fidelidad, los Reyes Católicos lo nombraron secretario del Consejo del Rey y regidor del Concejo de Madrid. Francisco falleció en 1501 combatiendo a los musulmanes de Las Alpujarras. Ella se retiró de la corte y fijó su nueva residencia en lo que hoy es el palacio de Viana de Madrid, aunque nunca dejó de servir y asesorar a la Reina Católica hasta su fallecimiento. Cuando esto ocurrió, Beatriz acompañó su cadáver hasta Granada, donde quedaría enterrado.

Beatriz también asesoró a Carlos I, nieto de los Reyes Católicos, en la búsqueda de documentos y otras cuestiones. De hecho, algunos historiadores afirman que la dama podía haber desempeñado también la función de secretaria de la reina.

Falleció en Madrid en 1534. En sus últimas voluntades estableció que si, por cualquier motivo, sus descendientes no pudieran heredar su patrimonio, este fuera repartido entre sus tres fundaciones madrileñas. Dispuso también su entierro en el coro bajo del convento de la Concepción Jerónima. Además, estableció que en este lugar se guardara su testamento y todos sus libros escritos en latín.

La mesa del rey

Los banquetes en la corte castellana constituían el principal núcleo del protocolo y ceremonial de la época medieval y renacentista, porque a través de ellos los reyes se relacionaban con las altas esferas de la sociedad. Los súbditos tomaban a los monarcas como ejemplo y referencia, por lo que los ayos, tutores encargados de la educación de infantes y príncipes, se ocupaban de enseñarles buenas maneras y etiqueta desde muy pequeños, haciendo especial hincapié en la necesidad de que los futuros soberanos mantuvieran un comportamiento ejemplar basado en su dignidad, mesura, equilibrio y sabiduría. Los usos y costumbres del ceremonial quedaban recogidos en los libros de cámara real, como el del príncipe don Juan, escrito por Gonzalo Fernández de Oviedo en 154819.

Los banquetes no se celebraban en un comedor, sino en la sala de recepciones de palacio. Es decir, los comedores se montaban expresamente para la celebración de banquetes.

Compartir mesa con los reyes era todo un privilegio porque se trataba de celebraciones donde primaba el lujo y la ostentación y constituían, por tanto, una oportunidad perfecta para alardear del poder y prestigio del monarca. Los reposteros de estrados y mesa montaban las mesas, los bancos y las sillas; los estrados en los que se situarían los reyes; y los aparadores en los que se exhibía la vajilla y la cristalería, piezas que se encontraban bajo la supervisión de los reposteros de plata y botillería, respectivamente.

El rey Felipe II de España en un banquete con su familia y cortesanos (La fiesta real). Alonso Sánchez Coello, 1579. [Museo Nacional de Varsovia]

El rey siempre ocupaba la posición central en los banquetes y los invitados de honor o de mayor rango se situaban a su lado, costumbre que sigue vigente en la actualidad. Una vez todos los comensales estaban sentados, y antes de que el sonido de trompetas inaugurara el comienzo del servicio, el capellán mayor bendecía la mesa.

El maestresala, de negro y con un paño sobre el hombro derecho, guiaba a los pajes con una vara de mando para darles instrucciones de cómo portar la comida. Los alimentos venían escoltados desde la cocina por los ballesteros de maza. El trinchante cortaba los alimentos y los colocaba sobre rebanadas de pan para distribuirlos, por orden de precedencia, entre los comensales. Al no existir tenedores, la labor de este profesional era fundamental para asegurar que los comensales pudieran degustar los alimentos con las manos.

Sin embargo, el rey, como anfitrión y comensal de honor, no recibía los alimentos sobre trozos de pan, sino sobre platos de metal cubiertos por una rebanada. Cada alimento era presentado en un plato para evitar posibles mezclas de sabores y arriesgarse también a transmitir a los súbditos una imagen de excesiva austeridad (o, incluso, de tacañería). El trinchante debía probar todos los alimentos antes de ofrecérselos al rey, del mismo modo que debía pasar un trocito de pan por los utensilios que empleaba para cortarlos e ingerirlos antes de que Su Majestad pudiera empezar a degustar. Este acto se conocía como «la salva», porque se realizaba para evitar envenenamientos y «salvarlo» ante cualquier posible intento de regicidio.

Cada vez que el rey deseaba beber vino, su copa era transportada alzada y en silencio, escoltada por un ballestero de maza y un rey de armas. Es más, la bebida del rey permanecía guardada y custodiada de forma independiente precisamente para evitar los posibles envenenamientos que comentábamos, así como contagios.

Tras la celebración del banquete, se volvía a rezar, tal y como se había hecho al inicio, agradeciendo los alimentos disfrutados. El maestresala y el resto del personal se retiraban con una reverencia para disfrutar de su turno de comida. Los alimentos sobrantes se repartían entre el personal de servicio, también siguiendo un orden de precedencia, es decir, los de mayor rango podían elegir las mejores sobras. Incluso, en algunos casos, los alimentos podían constituir parte del pago de su trabajo.

El protocolo del luto

En 1502, los Reyes Católicos promulgaron la Pragmática de Luto y Cera20, conjunto de leyes para regular el protocolo del luto tras la muerte de un ser querido. Anteriormente a esta legislación, se usaban como señal de duelo indistintamente cuatro colores: el blanco, el negro, el violeta y el color perla. Desde este momento, se instauró el negro como color oficial del luto.

El objetivo de los monarcas era promover el recato en los duelos y establecer pautas protocolarias para respetar la memoria de los difuntos. Quedó desde este momento prohibida la tradición de recurrir a plañideras (mujeres contratadas para llorar) en funerales.

Además, estas leyes regulaban aspectos como la vestimenta, la decoración de las casas e iglesias, el número de velas que podían encenderse en los funerales y el número de personas que debían guardar el luto, generalmente reservado a familiares directos y a criados, si el señor lo estimaba oportuno.

Las normas eran muy estrictas, especialmente para la mujer. Por ejemplo, durante el primer año de luto tras el fallecimiento de su marido, la viuda debía recluirse en una habitación tapizada de negro sin entrada de la luz solar. A partir del año, ya podía permanecer en una estancia de tonos claros, pero sin ningún elemento decorativo.

Paradójicamente, en su testamento (redactado el 12 de octubre de 1504, exactamente doce años después de la conquista de América), Isabel la Católica expresó su deseo de que nadie llevara luto por ella. De hecho, en la misma línea de austeridad, solicitó que su cuerpo se vistiera con el hábito franciscano y fuera sepultado en el monasterio de San Francisco en la Alhambra siempre y cuando el rey no dispusiera otro lugar. Ella confiaba plenamente en su marido. Fernando ordenó la construcción de la Capilla Real en Granada al tiempo que encargó al escultor italiano Domenico Fancelli la realización de los sarcófagos. El 6 de febrero de 1516 llegaron los restos del rey Fernando al convento de San Francisco donde reposaron junto a los de su mujer hasta 1521, fecha en que fueron trasladados para ocupar su lugar definitivo en la Capilla Real de Granada.

Las viudas de la casa de los Austria adoptaron el look de «Pietas Austriaca», una forma de representación religiosa de la monarquía. Por ejemplo, Mariana de Austria, segunda mujer de Felipe IV, llevó las tocas monjiles desde el fallecimiento de su esposo hasta su muerte siguiendo el modelo de «reina santa» implantado por Margarita de Austria, mujer de Felipe III, para legitimar su poder político vinculándolo con el religioso.

La Pragmática del Luto se mantuvo vigente hasta 1729 (más de dos siglos), año en que el rey Felipe V, primer Borbón, realizó algunas modificaciones para rebajar su dureza. A partir de este momento, el encierro de la viuda quedó reducido a la mitad (seis meses) y no era obligatorio el tapizado de su habitación en color negro. Su hijo Carlos III aprobaría una nueva ley que especificaba el tipo de telas permitidas para guardar el luto y el número de velas que podían encenderse en un velatorio (hasta ocho).

La muñeca de la reina

En 1496 la reina Ana de Bretaña encargó una muñeca para enseñarle a la reina española, Isabel la Católica, la moda que llevaban en la corte. Cuando no existían ni las revistas ni Internet, también había que buscar una forma de mostrar las tendencias y la costumbre de la época era vestir muñecas, que se convertían en una especie de catálogos. Leonie Frida21, biógrafa de Catalina de Médici, esposa de Enrique II de Francia, afirmó que la reina coleccionaba muñecas ataviadas con distintos tipos de vestimentas.

En los siglos XVII y XVIII estas muñecas se popularizaron bajo el nombre de Pandora y fueron imprescindibles en la alta sociedad para presentar la moda francesa. El rey Enrique IV de Francia encargó dos muñecas para enviar a su nueva esposa, María de Médici, quien le había solicitado desde Italia conocer cómo era la moda en la corte francesa. Las muñecas resultaban una vía ideal para mostrárselo. Estas dos muñecas sentaron un precedente y recibieron el nombre de Gran Pandora y de Petite Pandora, en relación con el tamaño de cada una. La más grande lucía un conjunto de corte y la pequeña un atuendo de diario.

Las muñecas Pandora estaban fabricadas en papel maché y no tenían extremidades inferiores, sino una especie de estructura a modo de varillas que imitaba los miriñaques (armaduras) y permitía que la falda de los vestidos tuviera volumen. Además, lucían también complementos, joyas, zapatos y un elaborado peinado siguiendo las tendencias de la época.

La hacedora de muñecas de Angelo Comte de Courte.

Desde este momento, las damas de la alta aristocracia francesa y otras mujeres de la alta burguesía empezaron a demandar muñecas Pandora para estar al día de la moda. De esta forma, las muñecas viajaron por toda Europa, de corte en corte, a Inglaterra, a Alemania, a Italia y a España. Su popularidad fue creciendo y todas las modistas deseaban vestir a las muñecas porque eso significaba que sus diseños iban a gozar de prestigio, fama, reconocimiento y demanda internacional. Por ejemplo, durante el reinado de Luis XVI, la reina María Antonieta encargaba a su modista, Rose Berlin, el vestuario de muñecas Pandora para enviar a sus hermanas y a su madre, la emperatriz María Teresa de Austria. Eran el Instagram de la época.

Volvamos a nuestra Isabel. Años después de su fallecimiento, Fernando de Aragón, a punto también de morir, y a pesar de haberse casado en segundas nupcias con Germana de Foix (de quien hablaremos más adelante), solicitó objetos y enseres que hubieran pertenecido a Isabel, su primera mujer. De hecho, esta, en su testamento22, le indicaba a Fernando que eligiera las joyas que más le gustaran.

Porque veyéndolas pueda aver más continua memoria del singular amor que a su Señoría siempre tove e aun porque siempre se acuerde ha de morir e que lo espero en el otro siglo, e con esta memoria pueda más santa e justamente bevir.

Eso hizo Fernando: recordarla a través de alguno de sus objetos personales.

Uno de ellos fue, precisamente, una muñeca fabricada en Flandes que llegó a España con motivo del doble enlace matrimonial de sus hijos Juan y Juana con Margarita y Felipe de Habsburgo. La descripción, tal y como indica en su página web Bárbara Rosillo, era:

Una muñeca grande vestida a la flamenca, que tiene una saya de brocado pelo negro, con unas mangas anchas de dicho brocado negro forradas de armiños y una basquiña de raso carmesí con una gorguera de terciopelo negro, con dos cadenicas de oro, una al pescuezo y otra a la cabeza y otra en el tocado… Apreciada en ocho mil maravedís23.

El jardín de las doncellas

Tras la muerte de su hijo Alfonso, Isabel de Portugal, la madre de nuestra Reina Católica (no la confunda el lector con la emperatriz Isabel, esposa de Carlos I), encargó al sacerdote agustino fray Martín de Córdoba (fiel defensor de la causa alfonsina frente a la enriqueña) la realización de una obra para la formación espiritual de su hija. Se trataba de un recopilatorio de normas morales que debían guiar el comportamiento de la infanta cristiana. El fray lo tituló Jardín de nobles doncellas24. Isabel tenía diecisiete años. Dos años antes había conseguido que el papa Paulo II le concediera el privilegio de contar con un oratorio privado para oír misa con doce personas de su séquito.

La elaboración de tratados dirigidos a la formación de jóvenes herederos se extendió en la segunda mitad del siglo XV.

En concreto, el tratado que nos ocupa estaría a medio camino entre un tratado «feminista» y uno speculum reginae. Me explico. Por un lado, puesto que la Corona de Castilla iba a estar gobernada por una mujer, era necesario legitimar esta circunstancia exaltando las cualidades femeninas y no sus defectos, como era habitual en obras anteriores. De esta forma, el fray defendía que Isabel estaba tan capacitada como un varón para desempeñar sus funciones como legítima heredera al trono. Por otro lado, se trataba de un tratado dirigido a una futura reina, por lo que era necesario que conociera cómo debía convertirse en el espejo (speculum) en el que se verían reflejados sus súbditos.

La obra se divide en tres partes, que, a su vez, se subdividen en capítulos: la primera, en nueve; y las otras dos, en diez.

Las virtudes femeninas destacadas en la obra son el amor y el temor a Dios; el cumplimiento de los ritos de la fe católica como única fe verdadera (esto es, rezar, oír misa y leer las Sagradas Escrituras, fundamentalmente); la protección a la Iglesia con limosnas para la construcción de templos y la compra de material para el culto; la práctica de la castidad antes del matrimonio; mesura, sosiego y vergüenza; humildad y sencillez; dedicación a su marido e hijos; modestia en el vestir «evitando lujos desmedidos»; mesura en la mesa, evitando la glotonería; justicia, igualdad y afabilidad con sus súbditos; y cultivo de la educación mediante la lectura de autores cristianos.

Defendía, por tanto, el acceso femenino a la cultura subrayando que una mujer puede alcanzar los mismos logros que el varón en diferentes disciplinas. Como sabemos, Isabel cumplió «a rajatabla» todas estas normas, teniendo siempre como ideal femenino supremo la imagen, cualidades y virtudes de la Virgen María.

El tratado hablaba también de la obligación de todo soberano de perpetuar su linaje. En el caso de la Corona de Aragón y de otros reinos, era especialmente necesario dar a luz a varones, pero no en Castilla, donde una mujer tenía también derechos sucesorios. Qué modernos éramos. Y no lo sabíamos.

En relación con la castidad, curiosamente, en el tratado realizado por Alonso Ortiz para el príncipe Juan, hijo de los Reyes Católicos, no figuraría como virtud masculina. Y cuánto bien le hubiera hecho practicarla…

En cuanto a los «vicios» que una gobernante debe evitar, el tratado señalaba, fundamentalmente, la charlatanería, la vida desordenada, la inconstancia, la debilidad y la codicia, entendida esta como «apetito de riquezas, honores y deleites».

Catalina de Aragón, digna sucesora en valores católicos de su madre Isabel, se ocupó personalmente de la educación de la hija que tuvo con Enrique VIII de Inglaterra, María Tudor. Para ello, recurrió al humanista Luis Vives, quien escribió para la princesa Satellitium Animae sive Symbolae, una recopilación de doscientas trece frases breves. Una de ellas, «Veritas temporis Filia» (que se puede traducir como «La verdad es hija del tiempo» o, dicho de otra forma más personal, «el tiempo pone todo en su sitio») se convertiría en la divisa de su reinado.

El humanista también elaboró para la princesa otros dos tratados: Introductio ad sapeintiam y Institutione feminae christianae. Las reflexiones de Vives para la princesa María recuerdan a las que realizó fray Martín de Córdoba para su abuela, recogidas en la obra de María Jesús Pérez Martín dedicada a María Tudor: «Quiero que sepa la mujer cristiana que su principal virtud es la castidad [...]. Es menester merecer la honra y no codiciarla»25.

También subrayaba Luis Vives que la mujer no debía atribuirse funciones masculinas y que su posición siempre debía ser inferior a la del hombre. Es decir, entre ambos sexos podía haber amor, respeto y comprensión, pero nunca igualdad. Sin embargo, el caso de la princesa María era especial, como lo fue el de su abuela, puesto que ambas desempeñaron el rol de reinas y, por tanto, un papel tradicionalmente masculino en relación con su responsabilidad pública. En este sentido, Vives señalaba imprescindible que fuera asistida por la autoridad de su esposo como lo fue otra María, la mujer del emperador Maximiliano de Austria, abuela paterna de Carlos I.

La reina Catalina ordenó que estos tratados de Luis Vives se tradujeran al inglés para que las demás damas de la corte pudieran poner en práctica sus enseñanzas y recomendaciones. Porque las virtudes cristianas no eran solo cosa de reinas. ¿O sí?

Además de los tratadistas, las propias madres se ocupan de aconsejar a sus reales hijas en relación con su comportamiento en sus matrimonios. Finalizo este capítulo con la útil carta que le escribió Catalina de Austria, hija pequeña de Juana la Loca, a su hija María Manuela de Portugal con motivo de su enlace matrimonial con su primo, el príncipe Felipe de España (futuro Felipe II), y que recoge Carlos Fisas en su libro Historia de las reinas de España26:

Procura enterarte de cuánto hacía la difunta madre de tu marido, de cómo vivía, de cuáles eran sus gustos y repugnancias, sus ideas y costumbres, para poder tú conducirte de análoga manera. No consientas que en tu presencia se mantengan conversaciones libertinas en tu cámara, a menos que tu esposo esté contigo; deben acompañarte durante la noche varias damas de honor. Pon todos tus sentidos y energía en el propósito de no darle jamás una impresión de celos, porque ello significaría el final de vuestra paz y contento. Nunca trates de ganarte la confianza de tu esposo o la inclinación de tu suegro, el emperador, por mediación de tercera persona, sino única y exclusivamente por ti misma. Guarda con extrema fidelidad los secretos que tu marido tenga a bien confiarte. Si te pidiera parecer en negocios de gran monta, le dirás franca y lealmente lo que estimes por derecho. Escribe muy pocas, y, mejor, ninguna carta de tu puño y letra. Obra siempre conforme al principio de que valen más hechos que palabras.

Consejos de madre.

El confesor de la reina

El papel de los confesores de los monarcas fue crucial en las monarquías católicas. Al fin y al cabo, se trataba de personas de total confianza con las que los reyes podían consultar asuntos de Estado con la garantía de que sus secretos estaban a salvo. De hecho, en más de una ocasión, la opinión del confesor real prevalecía sobre el de cualquier otro consejero o ministro. Con los Borbones, este cargo estuvo asociado también al de director de la Biblioteca Nacional.

Lo cierto es que en el caso de Sus Majestades resulta difícil separar la moralidad de la responsabilidad política; es decir, los «pecados» de la persona de los asuntos de Estado. No olvidemos que incluso el matrimonio de los monarcas atendía a razones puramente políticas y, por tanto, sus escarceos amorosos también podrían considerarse una infidelidad al pueblo (incluso más que a sus cónyuges, puesto que ninguno se casaba, en la mayoría de los casos, por amor). Del mismo modo, muchas leyes entraban en confrontación con ideas religiosas.

Isabel la Católica tuvo varios confesores. El primero de ellos, aunque no de forma oficial y antes de ser reina, fue el capellán Alonso de Coca, quien le ayudaría en la importante tarea de elegir marido. Como explica Lamet en su libro Yo te absuelvo, majestad27, Isabel lo envió de forma secreta a las cortes de Francia y Aragón para que conociese y le informase de las cualidades de los dos principales candidatos: el duque de Guyena y el príncipe de Aragón. Ambos, reina y capellán, se decantaron, como sabemos, por el segundo.

Una vez proclamada reina, eligió como confesor a fray Alonso de Burgos. El papel de este puede resumirse en tres logros: la reforma de las religiones, la expulsión de musulmanes y judíos y la introducción de la Inquisición en los reinos de Castilla y León.

El segundo confesor de la reina Isabel fue el dominico fray Tomás de Torquemada, probablemente, el mayor representante de la Santa Inquisición. Según recoge Lamet, Isabel y Fernando «peleaban» por el afecto de Torquemada y lo llamaban «padre». Dos años antes de su fallecimiento, el fray se retiró al convento de Santo Tomás que había fundado en Ávila, donde fue sepultado.

Hernando de Talavera, jerónimo, fue el nuevo confesor de Isabel. La reina le encargaría la misión de «cristianizar» Granada. Fray José de Sigüenza narra cómo fue la primera confesión de la reina con él. Según el historiador, Isabel acostumbraba a confesarse de rodillas mientras que sus confesores permanecían también en esta postura. Sin embargo, fray Hernando se sentó en un banquillo para escucharla. Ella le recriminó y él le respondió: «Este es el Tribunal de Dios y hago aquí sus veces»28.

El confesor también contribuyó a sacar el patrimonio real de la bancarrota tras los gastos desmedidos de Enrique IV, hermano de Isabel, y los de la guerra de sucesión entre Isabel y su sobrina Juana.

Hernando fue muy crítico con la reina por los adornos, bailes y por la celebración de corridas de toros (más adelante hablaremos de este asunto). Entre sus obras destaca el Tratado sobre la demasía en el vestir y calzar, comer y beber, escrito en 1477 e impreso alrededor de 1496. Era un tratado sobre las prácticas de la época que a su entender eran pecaminosas y donde ridiculizaba la coquetería femenina y diversas tendencias como las gorgueras o las caderas anchas.

Mención aparte merece el Libro de los descargos de la conciencia de la reina nuestra señora. Isabel era exageradamente escrupulosa con el sentido de la justicia, hasta el punto de que llevaba un control exhaustivo de todas sus deudas o deberes con sus súbditos (nóminas atrasadas, dinero invertido en su servicio, préstamos, bienes puestos a disposición de la Corona en guerras, pensiones a viudas e hijos de los fallecidos en batallas…). A tal efecto, creó un departamento administrativo al que bautizó Audiencia de los Descargos. El clérigo se encargaría de recopilar esta relación de deudas.

Tras la rendición de Granada en 1492 y el nombramiento de Talavera como arzobispo de la ciudad, Isabel tuvo que buscar nuevo confesor. El elegido fue el cardenal Cisneros, franscicano. El cardenal aceptó con tres condiciones: residiría en el convento de La Salceda y solo acudiría a la corte cuando fuera necesario; no percibiría remuneración por sus servicios; y la reina no podría consultarle asuntos de gobierno.

En 1499 partió al reino de Granada, con el encargo de asumir su evangelización, en colaboración con fray Hernando de Talavera. En 1500 comenzó a enviar misioneros castellanos al Nuevo Mundo, especialmente de su orden, los Frailes Menores. En 1501 instituyó la obligatoriedad de la identificación de las personas con un apellido fijo. Hasta entonces se identificaban con su nombre y un mote que reflejaba el lugar de procedencia, el oficio o alguna otra característica, por lo que miembros de una misma familia, incluso hermanos, podían tener diferente apellido. Este sistema producía un tremendo caos administrativo. Desde este momento, el apellido del padre pasaría a ser el de todos sus descendientes.

Cisneros fue cardenal arzobispo de Toledo e inquisidor general de Castilla. En 1506 y 1507 presidió el Consejo de Regencia, que asumió el gobierno castellano tras la muerte de Felipe I y en espera de la llegada de Fernando el Católico. Entre 1516 y 1517 volvió a asumir el gobierno tras la muerte de Fernando y en espera de su nieto Carlos.

La importancia de los asuntos confiados a los confesores era tal que podían desembocar en un grave asunto de Estado. Para ilustrarlo, hagamos ahora un «salto de siglos» para hablar de fray Juan de Almaraz, confesor de la reina María Luisa de Parma, esposa de Carlos IV. Su historia es fascinante. Entre los papeles privados del padre agustino, el periodista José María Zavala encontró uno escrito por él mismo que decía lo siguiente:

Como confesor que he sido de la Reyna Madre de España (q. e. p. d.) Doña María Luisa de Borbón, juro imberbum sacerdotis cómo en su última confesión que hizo el 2 de enero de 1819 dijo que ninguno, ninguno de sus hijos e hijas, ninguno era del legítimo Matrimonio; y así que la Dinastía Borbón de España era concluida, lo que declaraba por cierto para descanso de su Alma, y que el Señor la perdonase. Lo que no manifiesto por tanto Amor que tengo a mi Rey el Señor Don Fernando VII por quien tanto he padecido con su difunta Madre. [...] Por todo lo dicho pongo de testigo a mi Redentor Jesús para que me perdone mi omisión29.

El caso es que, en vida de la reina, hubo rumores de que al menos dos de sus hijos no eran de Carlos IV: María Isabel y Francisco de Paula. Y se decía también que ambos eran de Manuel Godoy. Si esto fuera verdad, Godoy sería progenitor de las nuevas generaciones por ambas vías porque María Cristina, la última esposa de Fernando VII y madre de Isabel II, era hija de María Isabel; y Francisco de Asís, esposo de Isabel II, era hijo de Francisco de Paula. Es decir, Alfonso XII, hijo de Isabel II y Francisco de Asís, sería nieto de Godoy por vía paterna y bisnieto de Godoy por vía materna. Too much todo.

Años después apareció una carta del nuevo gobernador de Peñíscola fechada el 13 de febrero de 1834. En ella, el autor manifestaba que había encontrado encerrado en una celda a un viejo harapiento de larga barba canosa que respondía al nombre de fray Juan de Almaraz. El sacerdote fue recluido por una real orden, expedida el 21 de octubre de 1827, en la cual se le calificaba de «reo de alta traición». Tras los intentos fallidos de obtener respuesta por parte de Fernando VII, el gobernador solicitó a María Cristina, reina gobernadora tras el fallecimiento de su esposo, la liberación del preso de sesenta y siete años alegando su senectud, su incapacidad tanto «para el mal como para el bien» y su lamentable deterioro físico, de forma que pudiera regresar a su tierra natal de Extremadura para morir junto a su familia. La reina le otorgó la libertad. El exconfesor falleció en 1837 a los setenta años.

Pero ¿por qué lo había mandado encerrar Fernando VII? ¿Acaso sabía de la confesión de su madre? Veamos. En el testamento de la reina María Luisa se ordenaba que su hijo Fernando debía pagarle 4000 duros al confesor. Ante la negativa de este, fray Juan le mandó una carta reclamándole lo que le debía y contándole lo que su madre le había confesado. Parece ser que incluso, le llegó a sugerir (o a amenazar, según se mire) la posibilidad de desvelar su secreto, con lo que eso suponía para la continuidad de la Corona. Fernando escribió entonces una carta al papa hablándole, sin detalles, de la peligrosidad del fraile, que residía en Roma. Ante la ausencia de respuesta de Su Santidad, el rey de España ordenó la captura del fraile y mandó encerrarlo e incomunicarlo de forma absoluta en la fortaleza de Peñíscola por tiempo indefinido. No fue procesado y ni siquiera su encierro quedó registrado en la prisión.

En 1830, por lo visto, el arzobispo de México, que había regresado a España, recibió el encargo de visitar al prisionero con el fin de solicitarle, a cambio del perdón, que se retractara por escrito de lo que había afirmado años antes en relación con la presunta confesión de la reina María Luisa. El fraile firmó. Pero Fernando no cumplió con lo prometido y no lo perdonó. ¿Qué hubiera pasado si esa confesión hubiera salido a la luz? Al menos las guerras carlistas nos las hubiéramos ahorrado porque Isabel y Carlos María Isidro tendrían el mismo derecho (o sea, ninguno) a reclamar el trono. Tela con María Luisa. Todo presuntamente, claro está.

El ciclo de confesores reales con influencia en la historia de España se cierra con el padre Claret, confesor de Isabel II.

Y no me gustaría cerrar este capítulo sin hacer mención a una «confesora», la confidente de Felipe IV, la monja concepcionista María Jesús de Ágreda. Si bien no podía desempeñar esta tarea por su condición femenina, durante más de veinte años mantuvieron una constante correspondencia; más de seiscientas cartas entrecruzadas en las que el rey le pedía consejo espiritual sobre distintos asuntos, a los que la monja respondía, en ocasiones, en los mismos márgenes de sus cartas.

En ellas no solo se refleja el pensamiento del rey sobre su concepto de gobierno, las relaciones con sus ministros o las virtudes que debía tener un príncipe, sino que también son un reflejo del lado más humano y supersticioso del monarca. Por ejemplo, cuando murió Isabel de Borbón, su primera mujer, en 1644, la religiosa escribió al rey informándole de una visión que había tenido de la reina en el purgatorio: «Se me apareció vestida con las galas y guardainfantes que traen las damas, pero todo era de una llama de fuego». Desde entonces y durante un tiempo, se dedicó a comunicarle a Felipe los mensajes que recibía de su esposa fallecida. Una situación similar se dio en 1646, cuando falleció el príncipe de Asturias, Baltasar Carlos.

La correspondencia entre ambos continuó hasta la muerte de la religiosa en mayo de 1665, a la que siguió la de Felipe meses después.

Sor María de Jesús Ágreda. Grabado firmado I. F. Leonardo sobre dibujo de Hendrick Verbruggen, impreso en Madrid en 1688. [BNE]

María Coronel, que así se llamaba antes de convertirse en religiosa, había tomado los hábitos con dieciséis años y con veinticinco fue nombrada abadesa del convento de las Madres Concepcionistas de Ágreda, en Soria. ¿Qué tenía de especial esta monja? ¿Por qué Felipe IV confiaba en ella? Pues parece ser que tenía el don de la bilocación; que podía estar (o manifestarse) en dos lugares al mismo tiempo. A pesar de que nunca salió de su convento, hay indicios de su presencia en la Nueva España. Según consta en un documento fechado en 1630, editado por la imprenta real de Felipe IV y conocido como el Memorial de Benavides30, una monja de clausura de Ágreda fue la responsable de la conversión de miles de nativos americanos que vivían a orillas del río Grande, a unos diez mil kilómetros de distancia.

¿Por qué creyeron que era ella? El misionero portugués fray Alonso de Benavides contó que los nativos le explicaron que una mujer blanca cubierta por un manto azul se les había aparecido para enseñarles la fe cristiana y les había anunciado la llegada de los misioneros. Las monjas concepcionistas vestían precisamente un hábito de este color. El fraile buscó a sor María Jesús para interrogarla. En sus conversaciones, ella le describió con exactitud cómo eran las tiendas indias, sus costumbres e, incluso, su hábito de tatuarse el cuerpo; y también aseguró haber visto a un capitán tuerto nativo. El acontecimiento llegó a oídos del rey, quien escribió a la religiosa y tiempo después fue a conocerla en persona.

Su popularidad fue tal que la Inquisición realizó el correspondiente trabajo de investigación para esclarecer estos hechos; pero, finalmente, quedó absuelta.

Este fenómeno extraordinario motivó que el 2 de diciembre de 2008 se firmara en el capitolio de Santa Fe, en Nuevo México, un acuerdo de hermanamiento entre la villa soriana de Ágreda y el Estado de Nuevo México en Estados Unidos. Fue la primera vez que un Estado norteamericano se vinculaba formalmente a una población española.

Katharine of Aragon Festival

A finales del mes de enero en la localidad inglesa de Peterborough se celebra todos los años el Katharine of Aragon Festival, evento que homenajea a Catalina de Aragón, la hija pequeña de los Reyes Católicos. El programa del festival incluye diversas actividades culturales, además de la correspondiente misa católica en la catedral, donde está enterrada la que fue reina de Inglaterra. Los asistentes depositan flores y granadas en su tumba. ¿Granadas? Efectivamente. Esta fruta fue incorporada por los Reyes Católicos a su escudo de armas tras la conquista del reino nazarí. Como Catalina vivió su infancia y adolescencia en estas tierras, también optó por incorporar la fruta a su escudo.

Conozcamos un poquito más a la protagonista de esta historia.

Catalina nació en el palacio arzobispal de Alcalá de Henares el 15 de diciembre de 1485. Según cuentan, era la favorita de su padre. Cuando la princesa tenía tres años, sus padres acordaron su matrimonio con Arturo de Gales, primogénito de Enrique VII, por el Tratado de Medina del Campo. Así que a los quince partió desde Granada a tierras inglesas para desposarse con el príncipe el 14 de noviembre de 1501 en la catedral de San Pablo de Londres. Meses después de la boda, ambos enfermaron, posiblemente, de sudor inglés, cuyo principal síntoma era una sudoración severa. Arturo falleció.

En 1503, se firmó un nuevo acuerdo matrimonial para la joven viuda con el que fuera su cuñado, hermano de Arturo y futuro Enrique VIII. Puesto que la Biblia, en el Levítico, señala que quien se casa con la mujer de su hermano «mancha su honor y Dios lo castigará sin descendencia»31, para la celebración de estas segundas nupcias era necesaria una dispensa papal que certificara que el matrimonio de Catalina con Arturo había sido nulo por no haber llegado a consumarse. Catalina se casó finalmente con Enrique tras la muerte del rey en 1509 en una ceremonia privada en la iglesia de Greenwich. Dos años después, dio a luz a un niño que ni siquiera llegó a los dos meses de vida.

En 1513, el rey de Escocia, Jacobo IV, invadió Inglaterra. Enrique VIII se encontraba ausente y Catalina demostró su capacidad para ejercer la regencia y derrotar a los escoceses. Este hecho, unido a su vinculación con causas benéficas y obras de caridad, hicieron que se ganara el aprecio del pueblo inglés.

Tras varios embarazos frustrados y algún parto desafortunado, Catalina dio a luz por fin en 1516 a una niña sana. Hablamos de María Tudor, futura esposa de Felipe II y reina de Inglaterra (de quien hablaremos más adelante). Pero seguía sin darle a su esposo un heredero varón y Enrique comenzó a fijarse en otras mujeres. Entre ellas, Elizabeth Blount, una de las damas de la reina con la que llegó a engendrar un bastardo, Enrique Fitzroy, al que reconoció como hijo y le concedió varios de los títulos tradicionalmente reservados para el heredero al trono, toda una provocación a Catalina. Ante la conmoción por estos nombramientos, Enrique nombró a María princesa de Gales, siendo la primera mujer en la historia de Inglaterra en recibir este título.

La relación del rey con Ana Bolena, sin embargo, sí supuso un punto de inflexión porque esta dama no se conformaba con el rol de amante. Para poder casarse con Ana, Enrique intentó que el papa Clemente VII declarara nulo su matrimonio con Catalina justificando su petición en la cita del Levítico antes mencionada y buscando la forma de acreditar que el enlace entre su esposa y su hermano sí se había consumado. Catalina se negó a reconocer dicha consumación sabiendo que su declaración facilitaría la autorización papal para que su marido pudiera casarse de nuevo porque, entre otras cosas, no quería que su hija fuera considerada bastarda. El papa, por no contradecir la anterior bula que invalidaba el matrimonio entre Catalina y Arturo, sugirió a través del cardenal Campeggio la retirada de Catalina a un convento. Eso, lavándose las manos…

Lo curioso es que Enrique había mantenido también una relación con la hermana de Ana, María. Si hubiera aplicado estrictamente la cita del Levítico, tampoco podría tener relaciones con la hermana de quien fuera su amante. La cosa es que en la Biblia decía «mujer del hermano», no la «hermana de la amante». Qué listo.

Como castigo por no acatar su petición, Enrique expulsó a la española del palacio, le privó del derecho a cualquier título salvo al de princesa viuda de Gales (por su matrimonio con Arturo) y le prohibió el contacto con su hija María. La desterró primero al castillo de More y finalmente al de Kimbolton. En el juicio correspondiente, Catalina se mantuvo firme defendiéndose de todas las acusaciones increpando directamente a Enrique, como recoge María Jesús Pérez Martín en su biografía sobre María Tudor: «Cuando me tuvisteis al principio, tomo a Dios por testigo que era doncella [...] y si es cierto o no lo remito a vuestra conciencia»32.

Enrique aprovechó entonces para casarse en secreto con Ana Bolena antes de confirmar la necesaria dispensa papal. De hecho, el papa ratificó la validez del matrimonio de Catalina y Enrique gracias también a la intercesión de Carlos I de España, sobrino de Catalina, con más poder que el rey de Inglaterra. Por ello, en 1534, la Iglesia anglicana se desvinculó de Roma mediante la Ley de Supremacía, por la que el rey de Inglaterra se convertía en jefe supremo de su propia iglesia.

La Tumba de Catalina de Aragón en la catedral de Peterborough en Cambridgeshire, Inglaterra. Foto de David Iliff.

La Tumba de Catalina de Aragón en la catedral de Peterborough en Cambridgeshire, Inglaterra. Foto de David Iliff.

Antes de morir, Catalina escribió una carta a su sobrino Carlos pidiéndole que protegiera a su hija María y otra dirigida a su esposo en la que reconocía haberlo perdonado:

Ahora que se aproxima la hora de mi muerte, el tierno amor que os debo me obliga, hallándome en tal estado, a encomendarme a vos y a recordaros con unas pocas palabras la salud y la salvación de vuestra alma [...]. Por mi parte todo os lo perdono y deseo, pidiéndoselo a Dios devotamente, que Él también os perdone. Por lo demás, os encomiendo a nuestra hija María, suplicándoos seáis un buen padre para ella, como siempre lo he deseado.

Esta carta se puede leer hoy en día en la tumba de Catalina, en la catedral de Peterborough.

Catalina murió el 7 de enero de 1536 en el castillo de Kimbolton y fue enterrada como princesa viuda de Gales en la catedral citada mediante un ceremonial propio de una princesa viuda y no de una reina consorte. Se prohibió a la princesa María participar en el cortejo fúnebre de su madre.