Raúl Ruiz jugando durante su infancia.

Foto álbum familiar gentileza Fernando Ruiz

Olga Pino y su hijo Raúl.

Foto de álbum familiar gentileza de Fernando Ruiz.

El 25 de julio de 1941, bajo el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, nace en Puerto Montt, Raúl Ernesto Ruiz Pino. Sus padres fueron don Ernesto Ruiz, un avezado marino chilote y doña Olga Pino, una abnegada profesora de castellano y matemática proveniente de Mulchén, de la Región del Bío Bío.

Al poco tiempo, el pequeño fue diagnosticado con tuberculosis. Esta enfermedad ya había causado estragos en la familia: Un hermanastro de doña Olga falleció a los 18 años por su causa. El joven se llamaba Raúl Palma y la madre de Ruiz, que mucho lo quería, en su recuerdo le puso el mismo nombre a su único hijo. Los Ruiz Pino se alarmaron mucho y decidieron dejar Puerto Montt en busca de un mejor clima. Como consecuencia, nuestro insigne cineasta sólo habría alcanzado a vivir tres años de su niñez en su tierra natal.

Fue así que el matrimonio se asentó un par de años en Valparaíso y luego se trasladaron a Quilpué, confiando en que su famoso microclima favoreciera la recuperación de Raúl.

Distante a sólo 20 kilómetros de Valparaíso y a 8 kilómetros de Viña del Mar, en Quilpué normalmente brilla un sol esplendoroso. La ciudad tiene una altura de 103 metros sobre el nivel del mar, pero está separada de la ciudad jardín por un cordón de cerros de poca altura, los que obstaculizan la pasada de las nubes. Es notable el cambio que se experimenta al viajar hacia el mar. Este cambio se percibe visiblemente después de pasar el túnel de Paso Hondo que está antes de llegar a la Estación El Salto2. La sequedad del aire durante el día, favorece la curación de los catarros pulmonares o de otro origen, así como de las secreciones de las irritaciones crónicas del pulmón3.

Carlos Guerrero junto a los vecinos alemanes.

Gentileza de Carlos Guerrero.

La casa de Quilpué de los Ruiz quedaba en la calle De Veer casi esquina Simpson, muy cercana a la de Carlos Guerrero, su primer y mejor amigo, con quien construyó una relación que perduraría hasta el último de sus días.

Ambos involucraron a Carlos Bacigalupe4, otro vecino y gran amigo del barrio para librar una importante guerra contra unos chicos que identificaban por su aspecto como hijos de alemanes: Klaus, Hegart, Massen y Hans. Esto ocurría en 1950, y aunque ya había finalizado la Segunda Guerra Mundial, todavía estaba presente, al menos en Quilpué, la idea de que ser alemán era sinónimo de ser enemigo, de ser nazi. Así lo creían estos chicos y por ello se decidieron a combatir. Guerrero tenía 8 años; Ruiz 9 y Bacigalupe 7. Los enfrentamientos se desarrollaban de la siguiente manera: la calle Simpson era el campo de batalla porque ahí vivían los alemanes, aunque también Carlos Guerrero y Ruiz.

Como armas de combate se usaba lo que nunca faltaba en las calles de tierra como las de aquel Quilpué: piedras. muchas piedras. Todas al alcance de la mano, constituyéndose en munición prácticamente infinita para sostener el juego hasta que un bando lograra adjudicarse la victoria. Ocurría que los cuatro alemanes eran más que Ruiz, Guerrero y Bacigalupe, hasta que un día llegó el refuerzo requerido: nada menos que Mario Pérez, el ayudante del lechero. Mario se movía por las calles de Quilpué llevando un carrito con leches adicionales a las del lechero, quien, al tener más fuerza, cargaba los grandes contenedores. Pérez se encargaba de las botellas más pequeñas, las cuales se dejaban en el umbral de cada puerta. En la calle Simpson, la vereda estaba un poco más alta que la calle misma. Ruiz y Guerrero corrían por la calle, Bacigalupe por arriba y atrás de él, iba Pérez. En un momento, el “Baci” se agachó a recoger una piedra, Pérez no se dio cuenta ya que iba corriendo con la vista en el objetivo, en los alemanes, y tropezó estruendosamente, frente a la casa de Hans perdiendo todo lo que tenía que repartir en el día.

Pese a que se trataba de un juego infantil, como toda guerra tenía sus consecuencias. No fueron pocos los moretones en los cuerpos de los participantes. Tampoco escasearon los vidrios rotos en el vecindario. El polvo levantado, las piedras tiradas y los gritos de uno y otro bando hacia el contrario aún resuenan en la memoria de Carlos Guerrero Fernández, actualmente joyero, de 70 años. Guerrero heredó la joyería de su padre y sigue viviendo en el mismo lugar donde se organizaban con sus amigos para enfrentar a los supuestos vecinos nazis.

Mucho tiempo después, Raúl le contaría a su señora, Valeria Sarmiento5, que había descubierto que sus enemigos de infancia si bien eran alemanes, lejos estaban de ser nazis, pues eran judíos.

Gilda Pino y su hermano Héctor son hermanos y primos de Ruiz. Tienen un año y medio de diferencia y viven en Santiago. Gilda optó por desempeñarse como Asistente Social. Héctor (Tito) pasó su juventud estudiando diversas materias: agronomía, televisión, producción, para finalmente dedicarse a la computación como productor en esta área y en el plano audiovisual, destacando su participación como productor en Cofralandes (2002).

Cuando niños era costumbre, especialmente para Héctor, pasar las vacaciones en casa de su tía Olga. Allí se encontraban con Raúl.

Sus primos lo recuerdan como un niño de contextura maciza, de estatura promedio, de pelo negro y poseedor de una postura típicamente “Pino”, heredada de su madre, caminaba echado para atrás, siempre con las manos tomadas y levantando el pecho al andar.

Durante su etapa escolar, gozaba de ciertos privilegios que sus demás compañeros no tenían. Como su padre era marino, en más de una oportunidad lo acompañaba en sus viajes hacia Europa, cruzando Panamá. Estudiaba en el barco, y al regreso, daba los exámenes correspondientes en forma libre.

La relación entre el cineasta y el mar viene de aquellos tiempos, recuerda su primo Fernando Ruiz Soto. Da como ejemplo un viaje que hizo Raúl junto a su padre en donde tuvo la experiencia de trabajar y ser uno más de la tripulación, pagando de esta forma la travesía, con trabajo. Esta posibilidad de acompañar a don Ernesto, no sólo significó conocer parajes distintos, sino además contar con las últimas novedades tecnológicas que aún no existían en Chile; como una cámara doméstica de 8 milímetros con la cual Raúl, junto a Tito, filmaban una que otra cosa para que luego el capitán, cuando se fuera de viaje, las revelara en Panamá y les regalara más cintas para continuar la producción.

Cuando Tito llegaba a Quilpué a visitarlo, solían ir caminando hacia Concón por los cerros, ya que según Ruiz había muchos tesoros escondidos bajo tierra y era razón suficiente para emprender tal aventura. Efectivamente, por esos cerros y durante algún tiempo, existieron excavaciones de lo que se podría considerar como tesoro: minas abandonadas de las cuales antiguamente se sacaba oro, plata y otros minerales.

Otro de los juegos que solían practicar, era ver cuántos pinchazos de abeja podían aguantar. El juego era simple, consistía en atrapar abejas con la mano hasta que les picaran, luego metían las manos en agua para que salieran las lancetas y el que tenía más picadas ganaba.

Raúl y Tito querían viajar a Argentina, por lo que fueron a pedirle permiso a la señora Olga, ya que Tito se estaba quedando con ellos durante las vacaciones. Eran niños, 6 y 4 años respectivamente. No tenían ni dinero ni la edad para salir del país, pero lo que no sabía la señora Olga es que dentro de la imaginería de su hijo y de su sobrino, ir a El Belloto era lo mismo que ir a Argentina; claro que cuando Quilpué y El Belloto estaban separados, no como ahora que está todo unido.

El viaje hacia “Argentina” lo emprendieron inmediatamente. Se hizo tarde y todavía no volvían, comenzó a oscurecer y los buscaron por todos lados. No había caso, se habían perdido. Pasaron las horas, cuando de repente alguien llegó diciendo que venían dos niños abrazados caminando. Uno era colorín y otro más relleno y de pelo negro, eran Tito y Raúl que acababan de arribar a Quilpué.

Para suerte de los viajeros, tanta preocupación y angustia no trajo consigo repercusiones. “No se les puede castigar porque pidieron permiso”, fue lo que determinó la señora Olga Pino.

La expedición a Argentina era una historia que Raúl Ruiz contó hasta sus últimos días.

Tito y Raúl, dos niños abrazados.

Muchos años después y en un relato de cariño y fraternidad, otro amigo del director va a recrear la historia de dos hombres abrazados.

A Ruiz nunca le gustaron las maletas, siempre se le perdían o las dejaba por descuido en el tren que unía Santiago con Quilpué. Cada vez que llegaba a Santiago debían comprarle ropa nueva: calcetines, pantalones y poleras. Incluso a veces no se daba cuenta y junto con la maleta dejaba la plata que traía. Este descuido infantil perduró en el tiempo, tanto es así que cuando volvió de su viaje a Locarno (Suiza), donde fue a recibir el premio por los Tres tristes tigres (1968), también olvidó su maleta. Llegó sólo con una canasta que contenía el premio y unos quesos.

En vísperas de Año Nuevo, a Ruiz le gustaba tirar petardos o cualquier tipo de fuego artificial. Por aquellos años, los llamados voladores, viejas, zapatillas y cohetes se vendían en los emporios sin restricción ni prohibiciones. Raúl tenía alrededor de 14 años, según recuerda su prima Gilda, y había unas bombas chiquititas como velas gruesas, con una mecha que se prendía, para acto seguido salir arrancando antes que explotaran. Para su infortunio, sostuvo una más tiempo del apropiado y el artefacto le reventó la mano.

Ese 1 de enero fue una tragedia. Por culpa de su descuido y del bombazo, acabó recibiendo injertos en un centro médico ubicado en la calle Juan Moya de la comuna de Ñuñoa, cercano a la casa de sus primos.

Durante su vida Raúl Ruiz se caracterizó por crear grupos de amigos a los que les ponía nombre. La idea era pasar un buen momento, ya sea almorzando o con conversaciones profundas, pero siempre edificadas en base al ingenio.

Formaría “Los Chanchitos Agridulces” con el poeta Waldo Rojas y el pintor Raúl Sotomayor (Sotelo); “La Cofradía de los Caballeros Antiguos” con José Román6 y Luis Alarcón, entre otros; y en Francia, “El Círculo de Belleville” (haciendo clara alusión al “Círculo de Viena” de Sigmund Freud). Este último lo integraban amigos y vecinos de Belleville, en París, donde vivía junto a Valeria Sarmiento.

Pero el primero de todos surgió en Quilpué, se llamaba “El Fantasma Negro” y estaba compuesto sólo por dos miembros: Carlos Guerrero y él.

Este grupo nació por la necesidad de defenderse de una supuesta pandilla rival. Una pandilla compuesta por compañeros de colegio de Ruiz, que en cualquier momento aparecería por el barrio con el fin de atacarlos. Temores semejantes a los que tenían respecto a los supuestos vecinos nazis.

¿Cuál era la razón? Ninguna, pero de que atacarían, atacarían.

Ante dicha amenaza solían juntarse a planificar posibles escondites y armar estrategias de defensa para todos los escenarios posibles. Raúl tenía convencido a Carlos que la invasión era inminente. No tenía ninguna duda que sería así.

Con el operativo en marcha, se paraban en la esquina de la calle Simpson con De Veer y Ruiz avisaría por donde iban a venir, daba órdenes e indicaciones para estar alerta.

Nunca llegaron.

Otro vecino de Ruiz fue Eugenio Trugeda, conocido por tener una mamá muy buena moza, siempre bien vestida y dueña de una cantidad inconmensurable de collares. Un día, Eugenio le desarmó unos cuantos collares de fantasía con piedras de colores. Nada costoso pero al fin y al cabo, igual era una travesura. Cuando se juntó con los miembros del “El Fantasma Negro”, le dio un puñado de “piedras preciosas” a cada uno. Ruiz no lo pensó dos veces y les dijo, como si de un tesoro se tratase: “Enterrémoslo, enterrémoslo”.

Hoy Carlos Guerrero recuerda desde su joyería, ubicada frente a la Plaza de Armas de Quilpué, que efectivamente fueron enterrados y se acuerda perfectamente donde están. Pide una hoja, lanza un par de líneas, anota un par de referencias y nos entrega un mapa del tesoro. Dibujado de su puño y letra, hecho con tal convicción que no lo pensamos dos veces: debíamos encontrarlo.

Cuando llegamos, todas las referencias de Guerrero saltaban a la vista. Efectivamente dimos con la casa de Ruiz, identificamos la suya y la de los alemanes. También se apreciaba la casa que imaginaban como un castillo embrujado y a lo lejos, tal como indicaba el mapa, el supuesto sitio donde se encontraba enterrado el tesoro. No tardamos mucho en orientarnos y fuimos directamente hacia allá, pero el tesoro yacía escondido en otro Quilpué, en un Quilpué de calles de tierra por las que alguna vez un caballo siguió durante todo un día a Ruiz como si fuese un perro callejero; la misma tierra por donde pasaban los funerales que él dirigía para enterrar a cualquier animal muerto que encontrase. Simplemente se ponía un vestido de su madre, a modo de sotana, mientras hacía cantar en latín al resto de la procesión. Finalmente arrojaban el pequeño cajoncito, envuelto en flores, a un pozo que había en el barrio. En esas calles de antaño se encuentra el tesoro, pero hoy Quilpué ha sido pavimentado y el lugar señalado por Carlos Guerrero es una vereda de cemento de lo más común. Si aún existe el tesoro enterrado sigue siendo un misterio y ahora además una leyenda.

Raúl Ruiz, desde niño, tenía su isla del tesoro. Y sus películas, todas ellas, serían las partes de un mapa, para llegar a un lugar: es el mismo, pero ya no existe.

Cuando el primo Tito no se quería comer la comida, don Ernesto le hacía escuchar una ópera completa como castigo y a Raúl también. Tito le agarró fobia; Raúl, en cambio, le tomó el gusto.

Durante su época escolar en el colegio Sagrados Corazones de Valparaíso, estaba intensamente dedicado a la música y a su estudio sistemático. En muchas clases que no le interesaban, Ruiz ponía partituras escondidas sobre sus rodillas y dirigía disimuladamente con sus manos el concierto que leía con absoluta concentración. Quería entonces ser director de Orquesta.

Roberto Godoy7, su compañero y entrañable amigo, se sentaba en la fila del lado y a veces, cuando el profesor descubría que su amigo escondía algo y se dirigía hacia él, Raúl le pasaba con rapidez la partitura y se ponía de pie. Nunca lo descubrieron.

Su “bolsón” estaba lleno de textos musicales y otros libros de literatura y filosofía, casi nada de textos escolares.

Las ganas de ser director de orquesta no eran una novedad, viajaba seguido con su madre de Quilpué a Macul para visitar a sus tíos y a sus primos. Un día, Gilda sale al patio, estaban ampliando la casa, y entre medio de la construcción y de la obra gruesa, vio a Raúl dirigiendo una orquesta imaginaria. Ella era mucho más pequeña y lo miraba como bicho raro, todavía se acuerda lo que pensaba: “Este gallo es de otro planeta”.

Su padre, quería que ingresara a la Escuela Naval o en su defecto que estudiara Derecho, pero de ninguna manera que se dedicara al arte, al teatro, la literatura o la música, ya que terminaría sin oficio ni beneficio.

La historia futura sería muy distinta, ya que él junto a otros capitanes, financiaron su primera película Tres tristes tigres (1968)

Pero en ese momento y a pesar de las exigencias paternas, Raúl estudiaba secretamente violín, con el consentimiento de su madre, escondiendo el instrumento cuando su padre volvía de sus viajes.

Ruiz siempre decía: “Un director de Orquesta debe saber tocar perfectamente un instrumento musical”.

Conocía varias óperas cuyos argumentos transmitía antes a su grupo de amigos, con el fin de representarla en su casa al día siguiente. En esas ocasiones tenía preparadas sábanas, grandes toallas, sombreros, y ropas de su madre y padre. Cuando estos no estaban, cada uno de sus amigos del colegio se disfrazaba del personaje de la ópera que Raúl le había adjudicado, porque evidentemente él era el protagonista y el director.

Tenían una reunión previa de preparación en la que daba las últimas instrucciones, antes de poner en el pickup un disco de vinilo 33 1/3 y dar comienzo al espectáculo con un gesto de su mano que nunca más abandonó. Gesto que consistía en levantar el brazo derecho, en ángulo recto –brazo horizontal y antebrazo vertical– con el índice de su mano apuntando hacia arriba, en el momento previo al inicio de la acción operática (o teatral) y durante el cual todos los actores colegiales, en el salón de su casa permanecían en posición inmóvil; seguidamente, y para dar orden de inicio a los movimientos escénicos del primer acto, bajaba el brazo hacia adelante mientras el índice continuaba recto e indicativo, hasta finalmente recogerse al cabo de unos segundos.

Actuaban como mimos, con grandes movimientos corporales y gesticulaciones, disfrazados de forma estrambótica, abriendo y cerrando la boca, haciéndola calzar con el canto de las grandes divas o divos de la ópera que oían y personificaban.

Durante el transcurso de muchas representaciones, sucedieron, como era de esperar, incidencias, suspensiones, rabietas de Raúl sobre algo que le parecía mal hecho, discusiones y casi peleas, especialmente cuando cualquiera de los “actores” se tenía que cambiar rápidamente de indumentaria, para asumir el papel de otro personaje de la ópera.

En una de estas suspensiones, la discusión fue en aumento y se puso furioso, quiso hacer prevalecer de manera imperativa su criterio. Los “artistas” se sublevaron y se negaron a continuar, quitándose los disfraces y tirándolos al suelo. Ruiz, sin decir nada, pero con las cejas levantadas, salió del salón donde estaban y volvió con una escopeta con la que les apuntó. Era una amenaza, debían acatar sus órdenes y reintegrarse a la historia. El reparto no se inmutó y sus integrantes pensaron que el arma no tenía balas.

Estaban equivocados, porque sí estaba cargada.

Aterrorizados subieron con grandes saltos al segundo piso de la casa, cuya escalera era lo más inmediato que tenían como vía de escape; oyeron un disparo y se encerraron en un baño poniéndole cerrojo.

Raúl los siguió y ante el terror de sus amigos puso fuego a la puerta. Entonces decidieron salir por la ventana del baño que daba a un árbol del jardín, por cuyas ramas se descolgaron y corrieron hacia la estación de ferrocarriles de Quilpué, para regresar a sus casas en Valparaíso.

Mientras esperaban y comentaban con susto lo sucedido, apareció Raúl con una amplia y alegre sonrisa, totalmente relajado, les pidió disculpas e insistió que volvieran porque estaba lista la once y había torta y otras cosas ricas.

Le pusieron como condición que a cada uno le entregara un arma, porque su padre tenía varias. Cosa que aceptó. Al llegar a la casa vieron incrédulos el impacto del balazo en el inmueble. Tomaron once, todos armados, se rieron y divirtieron como nunca, quizás por los nervios.

Óperas representadas malamente, llenas de interrupciones, donde nunca nadie quedaba totalmente satisfecho, ni los estudiantes que actuaban, ni tampoco Ruiz, pero cuando terminaban las sesiones, continuaban discutiendo y analizando su realización, buscando la forma de perfeccionarse para la próxima vez.

Aunque en realidad nada era perfecto o imperfecto, más bien todo era un ensayo.

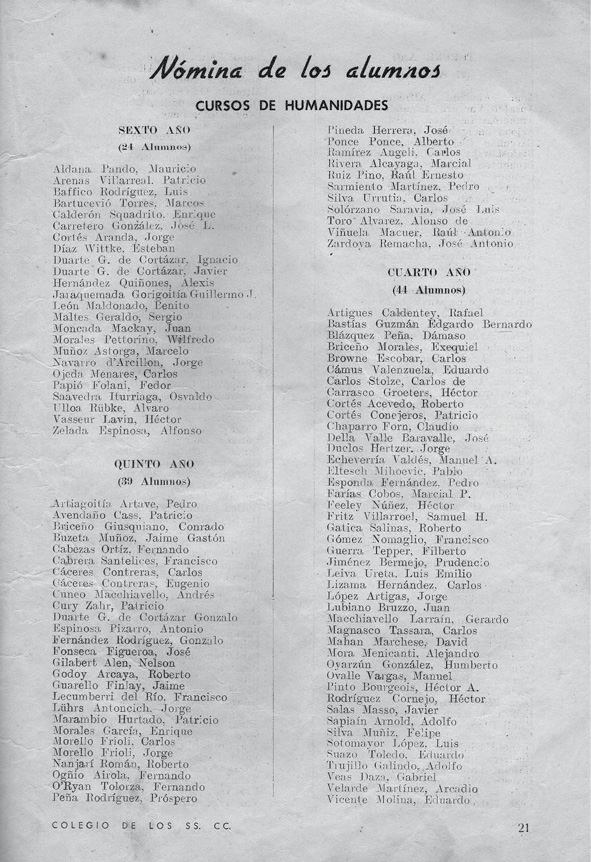

Revista escolar Sagrados Corazones de Valparaíso año 1957.

“El anhelo de una mayoría de edad como nación creaba hambre de instrucción. Esto explica que al día siguiente de la petición hecha por el Padre Crisóstomo Liausu (30 de mayo de 1837) para abrir una escuela, el Cabildo de Valparaíso concediera presuroso la autorización oficial (31 de mayo de 1837). Con la misma presura y virulencia, un mes más tarde, comenzaba a funcionar el nuevo establecimiento”8.

Más de cien años después de su creación, Raúl Ruiz ingresaba al colegio de los Sagrados Corazones de Valparaíso.

En ese tiempo la disciplina era muy fuerte. En el tema de la presentación personal, andaban todos con overol, que era una especie de buzo abotonado hasta el cuello y con cinturón. Raúl usaba el suyo, pero con el cinturón desabrochado y los profesores le decían: “Ruiz, abróchese el overol”. Al final arrancó el cinturón y no lo usó más.

Al término de la jornada escolar, solía viajar de vuelta a su casa. Regresaba en los automotores de la época, siempre con la vista puesta en los grandes ventanales, mirando el paisaje y evocando su Puerto Montt natal, los barcos y el mar.

Uno de los juegos durante los recreos, consistía en que los compañeros de curso que formaban su grupo de amigos, entre ellos Roberto Godoy y Jorge Luhrs, desfilaban en fila india reproduciendo los pasos militares de los diferentes países del mundo.

Raúl, a la cabeza, entonaba la música correspondiente, fuera de los desfiles ingleses, de los versaglieri italianos, de los bolivianos, alemanes, españoles o de origen desconocido. Aunque no los conocieran, inventaban formaciones y pasos estrafalarios, rapidísimos o muy lentos. Él creaba al momento la respectiva marcha musical, ritmos marciales que rápidamente eran coreados por sus amigos.

Las entonaciones podían ser pomposas, amenazantes, guerreras o jocosas, y todos los del grupo las repetían en forma fanática y totalmente militar.

Los días miércoles no había clases y se suponía que tenían que destinarlo a deportes. El grupo de Raúl no se apuntaba a practicar ninguno y solían reunirse en la casa de cualquiera. El padre de Ruiz, capitán de navío de la Marina Mercante, viajaba en el “Aconcagua” por todo el mundo y siempre llegaba con novedades: aparatos de última generación de la época, como un completísimo y gran tocadiscos y una grabadora con grandes cintas. En torno a estos aparatos giraban las visitas a la casa de Ruiz.

En una colección de libros estaban las historias. En los instrumentos y el tocadiscos la música. En la grabadora la voz. Y sus amigos eran los actores.

Con eso era suficiente y se podía montar algo: cualquier cosa.

En su casa quilpueína o en la de alguno de sus amigos, escuchaban mucha música. Había una pieza que repetían obsesivamente: Cuadros de una exposición de Modest Músorgski. Además de gozar con oírla, la comenzaron a representar al son de sus acordes bajo la dirección de Ruiz, comenzando con el Promenade (Paseo), para seguir con los cuadros que reproducían con poses escénicas estáticas o móviles de sus cuerpos, siempre intercalando el promenade introductorio.

Esto último lo repitieron muchas veces a lo largo del tiempo y en cualquier circunstancia, e incluso lo cantaban en algunos recreos, reemplazando los pasos militares por una fila de cuadros contemplativos, mientras él dirigía la entonación de la música y el desfile.

Otra de las entretenciones durante su etapa escolar, eran las grabaciones que hacía junto a sus amigos del colegio en ese moderno aparato que le había traído su padre.

Improvisaban diálogos, escenas cortas de teatro, dramas, comedias de terror y actos cómicos, descripción de paisajes y de ciudades fantásticas; también creaban poemas colectivos sobre un primer verso inicial, generalmente del mismo Raúl, que continuaba cada uno del resto del grupo. Una sucesión y asociación libre de palabras e ideas, donde quizás el mundo aparecía como realmente era: divertido, caótico y absurdo.

No todo el mundo, pero al menos ese de los Padres Franceses, la ópera, Quilpué y los tesoros. Ese mundo chileno que tanto quería.

También existían grabaciones donde imitaban a los profesores de voces especialmente risibles, o las de aquellos sacerdotes franceses que habían llegado al país dejando atrás una Europa convulsionada por la guerra, representaciones a las que además le agregaban frases extravagantes y ridículas.

Había muchos sacerdotes franceses y ancianos en la congregación de los Sagrados Corazones de Valparaíso, en la calle Independencia. La iglesia se empezó a construir en 1868 y hoy es Monumento Histórico Nacional. Dentro del templo y bajo el altar, está la cripta donde serían sepultados esos viejos curas extranjeros.

Raúl siempre deseaba hablar con cualquiera de ellos y cuando veía a alguno iba directamente a abordarlo para conversar e interrogarlo sobre su vida y los recuerdos de la tierra que había dejado para venirse a Chile. Más tarde anotaba las historias.

Un profesor a quien admiraba era al sacerdote Rafael Gandolfo, poeta y filósofo, que les hacía clases y los hizo leer y analizar el Mito de la Caverna de Platón.

Cuando se dio cuenta que sólo faltaba un mes para que sus alumnos rindieran el examen anual, tomado por los “temibles profesores del colegio”, según recuerda Roberto Godoy, les pidió que leyeran con urgencia cualquier texto con la historia de la filosofía, porque esa era la materia de la asignatura. el Mito de la Caverna fue para despertar sus cabezas. Todo el grupo, pero especialmente el joven Ruiz, se reunía largamente con Gandolfo.

Dentro de los profesores que hacían clases en los Sagrados Corazones de Valparaíso, había un sacerdote, el padre Ministro Raimundo, que padecía de asma y el polvo lo devastaba completamente. Entonces, durante el recreo previo a la clase, todo el curso barría la sala furibundamente, cuando el padre Raimundo entraba a la sala, estaba toda sucia y llena de polvo, ya que no sólo había encargados de barrer, también había otros que se dedicaban a romper cosas y otros con la misión de desordenar completamente el aula. Raimundo resistía estoico hasta el final de la clase cuando se lo tenían que llevar al hospital porque estaba muy mal. Esto pasó más de una vez. “Éramos un curso muy desordenado y participábamos todos en estas cosas”, rememora Roberto Godoy.

Raúl y sus amigos se escabullían de las clases de gimnasia para hacer excursiones por lugares apartados y prohibidos del colegio: sacristías, el templo vacío y cerrado, viejos sótanos, entretechos y el convento.

Estas escapadas derivaron en la ilusoria búsqueda del túnel que se decía comunicaba con el colegio de las Monjas Francesas, que lindaba con el de los Padres Franceses.

Imaginaban carreras por recintos prohibidos, con una dinámica y misterio que las justificaba, porque tenían una meta que cumplir: el tesoro femenino.

Llegar por un conducto subterráneo “al otro lado”, un espacio tan indeterminado como desconocido, con la esperanza de que al final si lograban cruzar el túnel, se encontrarían con las “niñas de las monjas”, las podrían espiar e incluso hablar con aquellas que les gustaban. Hasta podrían enamorarse.

Las alumnas y alumnos de ambos colegios se paseaban antes de las clases de la tarde por la vereda de enfrente. Allí se conocían unas y otros, a distancia o personalmente. Roberto Godoy y Raúl se apostaban en una esquina y estudiaban con detalle a las más atractivas. Cada uno tenía su favorita y después de muchos intentos, al final uno de los dos llegaba a entablar una corta conversación con alguna de las mujeres que les quitaban el sueño. Cuenta Godoy que cuando Ruiz habló con su elegida, de pelo negro y ojos intensos, celebraron con un desfile de pompa y circunstancia, incluyendo el promenade de Cuadros de una Exposición.

En 1958, Raúl se fue a vivir a la capital junto a sus padres y ahí terminó su etapa escolar. Sólo estuvo un año, pero en ese tiempo se hizo muy amigo de un sacerdote del colegio, Jorge Prieto, hijo del escritor chileno Jenaro Prieto. Con Prieto tenían largas conversaciones en las que mezclaban literatura, filosofía, teología y creación artística.

El Colegio de los Sagrados Corazones de Alameda, tenía cierta fama de “aristocrático” en el sentido económico y social, y por lógica, con un sesgo político inclinado hacia la derecha. Tanto él como Enrique Moreno Laval9 venían de familias de clase media emergente, y a veces no calzaban con un estilo más propio de familias de bienes y buen pasar. Vale aclarar, sin embargo, que nunca fue objeto de discriminación alguna. Ruiz pudo haber echado de menos el ambiente más propio del Colegio de los Sagrados Corazones de Valparaíso, integrado en parte importante por familias de esforzados comerciantes o de profesionales que recién se abrían camino en la vida.

Raúl Ruiz fue monaguillo en su época escolar, no por piedad o religiosidad, sino por participar del escenario del altar, por el rito, la representación, el ritmo, el canto, el revestirse con ornamentos. Allí aprendió muchos cantos de las ceremonias litúrgicas que en ese momento se desarrollaban en latín como el Tantum ergo, el Pangue lingua o el Dies irae, y también otros más populares en castellano.

Todos esos cantos los recordó siempre a través de los años, y en sus encuentros con Roberto Godoy, los cantaban a coro en Santiago, Madrid, París o donde fuese, haciendo participar a todos los presentes y culminando la celebración de manera entusiasta, solemne y teatral con el canto del himno del colegio cuya letra comienza diciendo: “Los divinos corazones nos formaron en letras, en la ciencia y la virtud…”.

Sus amigos de Quilpué, tanto Carlos Guerrero como Carlos Bacigalupe, recuerdan que con sólo 10 años ya le gustaba armar y dirigir escenas de teatro. Sentaba a sus amigos y primos, con guión en mano les daba las indicaciones respectivas. Luego les pasaba disfraces que no eran más que ropas que sacaba de un baúl que había en una pieza de su casa en la calle Simpson.

Algunas veces les tocaba vestirse de mujer y tenían que hacerlo, porque era parte de la escena.

Nunca se aburrieron, porque les gustaba el cine y la influencia del radioteatro era inmensa, dominaba la niñez y la juventud de la época. Por las tardes, después del colegio y luego de hacer las tareas, escuchar el Capitán Silver o el Facundo Ramírez, era la entretención máxima y como siempre quedaba en suspenso del día anterior, había que estar atento a lo que iba pasar en cada capítulo.

Raúl iba creando pequeñas obras, muchas y a toda velocidad, se dice que a los 17 años ya había escrito más de cien, que se asimilaban al popular género de los radioteatros de entonces y su sueño era poder grabarlas. Para buena suerte, su compañero y amigo Enrique Moreno, tenía facilidades para imitar voces (de personas reales y ficticias, profesores del colegio por ejemplo, políticos de la época, borrachos, campesinos, etc.) y le gustaba mucho el teatro y la comunicación.

“Se juntó el hambre con las ganas de comer” recuerda Moreno y comenzaron a grabar las obras de Raúl.

Iban por las tardes a casa de Ruiz, en calle El Rosal, a pasos del cerro Santa Lucía, y allí el dueño de casa hacía aparecer su grabadora y se ponían a grabar. Actuaba Moreno y dirigía Ruiz: le indicaba lo que él esperaba de cada personaje, qué voz, con qué tono, y él, con libreto en mano, observando, escuchando, corrigiendo en el momento su propio texto, en fin, dirigiendo.

En una de esas tardes de grabación, Raúl le confidenció un problema personal que lo tenía muy preocupado: quería

dedicarse al teatro, a crear obras como dramaturgo, a producirlas y realizarlas, y esa era claramente su vocación natural, pero se topaba con la infranqueable oposición de su padre, don Ernesto, siempre con la misma: que estudiara Derecho.

En realidad, nada más lejos de la creatividad desatada de Raúl Ruiz. Fue muy duro aquel momento en que debió acatar sin más la voluntad paterna. Moreno aprovechó de confidenciarle algo parecido: le había planteado a su papá en el mes de noviembre, su deseo de hacerse sacerdote, y él, sin contrariarlo del todo, le exigía hacer un año de universidad.

Enrique egresó en 1958, hizo un año de universidad en 1959, y en marzo de 1960 ingresó al seminario de su congregación, los Sagrados Corazones.

Raúl ingresó a Derecho en la Universidad de Chile, pero la naturaleza de las personas puede más que las trabas que les intentan poner: a poco andar, dio nueva vida al grupo de teatro “Lex” de la Escuela de Derecho y por allí fue representando sus propias creaciones, aquellas que nunca dejó de escribir.

Raúl Ruiz con 19 años de edad.

Archivo Ruiz-Sarmiento.

2 Quilpué Ciudad del sol. Clima ideal, Rotary International, 1951, 11.

3 “Quilpué” La ciudad del sol (con el mejor clima del mundo) Valparaíso: Imprenta y Litografía Universo, 1942.

4 Carlos Bacigalupe: Cantante de La Nueva Ola chilena bajo el seudónimo de “Charlie”. Llegó a Quilpué a la edad de 6 años convirtiéndose en un nuevo vecino y amigo de Ruiz. Junto a Guerrero participó en la serie transmitida por TVN Litoral (2008) con un breve papel. Hoy vive en San Antonio.

5 Valeria Sarmiento (1948): guionista, montajista y directora chilena. Su opera prima, Notre mariage (1984), la llevó a ganar el premio a Mejor Nuevo Director en el Festival de San Sebastián en 1984. Entre sus películas destacan Rosa la china (2002), Secretos (2008) y Las líneas de Wellington (2012).

6 José Román (1940): Crítico de cine. Conoció a Ruiz mientras cursaba la carrera de Derecho en donde se hicieron amigos. Actualmente imparte clases de estética de cine en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

7 Roberto Godoy (1941): amigo y compañero de colegio en SS.CC. de Valparaíso. De profesión arquitecto, se ha desempeñado en España como editor de libros de arte y viajes, además de trabajar por un tiempo como funcionario en la ONU. Actualmente se encuentra radicado en España en donde trabaja como arquitecto, y además curador y organizador de exposiciones internacionales de arte.

8 González Carrera, Juan Vicente y Gumucio, Esteban. 150 años de presencia en Chile. Santiago de Chile, 1984. Congregación de los Sagrados Corazones, Provincia Chilena, 35.

9 Enrique Moreno Laval (1941): Sacerdote de la Congregación de los Sagrados Corazones. Fue compañero de colegio de Raúl Ruiz en Santiago. Ofició el funeral de su amigo en la iglesia La Divina Providencia. Actualmente es misionero en la ciudad de Manila, Filipinas.