Walter White

La chica dejó de toser. Puede que se hubiera dormido otra vez. De pronto, el vómito brotó de su boca. Se aferró a las sábanas. Se ahogaba. Me incliné instintivamente para darle la vuelta, pero me detuve.

¿Por qué debería salvarla? Aquella drogata, Jane, amenazaba con chantajearme, revelar mi empresa a la policía, destruir todo aquello por lo cual había trabajado y hacer desaparecer el colchón financiero que intentaba legar a mi familia, la única herencia que podía dejarles.

La chica emitió un borboteo y bregó por una bocanada de aire. Puso los ojos en blanco. Sentí una punzada de culpa. «Maldita sea, es solo una niña —me dije—. Haz algo.»

Pero si intervenía ahora, ¿no estaría retrasando lo inevitable? ¿Acaso no acababan todos muertos, tarde o temprano? Y junto a ella, el pobre tonto de Jesse, mi socio, en estado de coma. Para empezar, fue ella quien lo metió en esta mierda. Por ella acabarían los dos muertos, y nos mataría a todos en caso que yo interviniese y jugase a ser Dios.

«No te metas —me dije—. Cuando Jesse despierte descubrirá él solo esta tragedia, este accidente. Sí, es triste, toda muerte lo es, pero se le pasará. Lo superará como ha superado todas las cosas malas que nos han sucedido. Es lo que hacemos los humanos. Nos curamos. Seguimos adelante. En pocos meses apenas se acordará de ella. Encontrará otra novia y estará bien. Que le den. Todos tenemos que seguir adelante.

»Fingiré que no he estado aquí.

»Pero aquí estoy. Y ella es un ser humano.

»Válgame Dios, ¿en qué me he convertido?»

Y entonces, mientras se iba apagando, sucedió que la chica ya no era ella. Ya no tenía delante a Jane, la novia de Jesse, ni a la actriz Krysten Ritter, sino que miraba a Taylor, mi hija, mi hija de verdad. Yo ya no era Walter White. Era Bryan Cranston y estaba viendo morir a mi hija.

Desde el instante en que nació, en 1993 —un poco prematura, con escasos tres kilos e imposiblemente bella—, sentí un amor instantáneo, radical e incondicional que redefinió para mí la idea del amor. Jamás me había permitido imaginar perderla. Pero ahora lo veía clara y vívidamente. Se me escapaba. Agonizaba.

No lo había planeado. Cuando me preparo para una escena tan delicada no la planifico. Mi objetivo no es urdir cada acción y reacción sino pensar: ¿qué niveles emocionales podría experimentar mi personaje? Divido la escena en instantes o segundos. Al hacer esta tarea previamente, me dejo varias posibilidades abiertas. Permanezco abierto al momento, a lo que pueda presentarse.

La preparación no garantiza nada; con suerte, ofrece posibilidades de conseguir algo real.

Lo que se apoderó de mí en ese momento fue un temor real, mi peor temor. Un miedo que no había previsto ni asumido del todo. Y mi reacción está ahí, para siempre, al final de la escena. Boqueo y me cubro la boca con la mano, horrorizado.

Cuando Colin Bucksey, el director, dijo «Corten», yo estaba llorando. Sollozos nerviosos y profundos. Le expliqué a la gente del plató lo que había sucedido, lo que había visto. Michael Slovis, el director de fotografía, me abrazó. También lo hicieron mis compañeros de reparto. Recuerdo especialmente a Anna Gunn, que interpretaba a Skyler, mi esposa. La abracé. Debo de haberla tenido entre mis brazos unos cinco minutos. Pobre Anna.

Anna lo sabía. Como actriz, tiene un centro frágil y a menudo no le resulta nada fácil dejar atrás las emociones de su personaje después de rodar escenas difíciles.

Eso sucede en la vida del actor y fue lo que me sucedió ese día. Fue la escena más desgarradora que hice en Breaking Bad, y, la verdad, en toda mi carrera.

Puede sonar extraño, incluso morboso. Estar en una sala atiborrada de gente, con luces y cámaras, y fingir que estoy dejando que una chica se muera asfixiada, y entonces ver el rostro de mi hija en lugar del de la chica, y llamarle a eso «trabajo». Llamarle «mi trabajo».

Sin embargo, a mí no me resulta extraño. Los actores somos narradores de historias. Y la narración es el arte humano por excelencia. Es como comprendemos quiénes somos.

No es mi intención que esto parezca altisonante, no. Es disciplina y repetición, fracaso y perseverancia, pura suerte, fe ciega y devoción. Es estar ahí cuando no te apetece estar, cuando estás agotado y crees que no puedes seguir adelante. Los momentos trascendentes llegan cuando has hecho el trabajo preparatorio y estás abierto al momento. Llegan cuando haces tu trabajo. Al fin y al cabo, se trata de un trabajo.

Cada día de rodaje de Breaking Bad me levantaba a eso de las cinco y media de la mañana, bebía un café, me duchaba y me vestía. A veces estaba tan cansado que no sabía si iba o venía.

Conducía los quince kilómetros que hay entre mi apartamento, en Nib Hills, y Q Studios, ocho kilómetros al sur del aeropuerto de Albuquerque o ABQ, como le llama la gente del lugar. A las seis y media estaba en el sillón de maquillaje. Me afeitaba la cabeza otra vez y nivelaba las protuberancias de mi cráneo. El maquillaje no me llevaba demasiado tiempo. A las siete nos reuníamos todos: los demás actores y el equipo técnico. Entonces comenzábamos a ensayar.

La distribución del tiempo incluía doce horas de filmación, más una para el almuerzo. Por tanto, una jornada normal tenía trece horas. Rara vez había jornadas más cortas. En ocasiones eran más largas. Algunas duraban diecisiete horas. Dependía mucho de si estábamos rodando en una localización de exteriores.

Las jornadas cortas acababan a las ocho de la tarde. Yo cogía un bocadillo y una manzana para el camino. No quería perder tiempo en paradas. Llamaba a mi esposa, Robin, desde el coche.

«¿Cómo estás? Sí, un día largo.» Constataba cómo estaba ella. Preguntaba por Taylor. Y seguía conversando con ella al entrar en la casa. Daba las buenas noches y tomaba un baño caliente con un vasito de vino tinto. Después me iba a planchar la oreja.

Pero incluso antes de irme a casa, cada noche al acabar me metía en el remolque de maquillaje y peluquería, cogía dos toallas tibias y húmedas que los del departamento de maquillaje me dejaban preparadas, y me colocaba una sobre la cabeza y la otra envolviéndome la cara. Me sentaba en la silla y dejaba que todo se escurriera mientras sentía cómo iban saliendo todas las toxinas. Me quedaba así hasta que las toallas se enfriaban sobre mi rostro, vaciándome de Walter White.

El día que vi morir a Jane —el día que vi el rostro de Taylor—, ese día viajé a un lugar donde nunca había estado, abrí los ojos y miré la lámpara a través del tejido de la toalla blanca. En esa escena lo había dado todo, absolutamente todo. Todo lo que era y todo lo que podría haber sido: todos los caminos secundarios y los traspiés. Todos los éxitos inciertos y los fracasos que creí que podrían hundirme. Yo era un homicida y capaz de un gran amor a la vez. Era una víctima atrapada en mis circunstancias, y yo era el peligro. Era Walter White.

Pero nunca había sido yo mismo en tal medida.

Hijo

Mis padres se conocieron como la mayoría de la gente: en una clase de interpretación, en Hollywood.

A mi madre, nacida Annalisa Dorthea Sell, la llamaban Peggy. Era una niña impulsiva, amante de la diversión y coqueta. En su juventud había en ella algo de genuina inocencia. Era una de esas niñas monas, rubias y de ojos azules a quien le decían que su futuro estaba en las películas. Así pues, después de un período de dos años en la Guardia Costera y un matrimonio fallido con un hombre llamado Easy [Fácil], abandonó Chicago para irse a Los Ángeles, la tierra de las promesas vacías, y se lanzó a las audiciones y las clases de interpretación.

La letanía de estados en los que creció mi padre, Joseph Louis Cranston, es tan larga que nunca he podido recordarlos a todos: Illinois, Texas, Florida, California, Nueva York... De niño me imaginaba que venía de una familia de timadores. Solo los delincuentes pueden ser tan desarraigados. Como mi padre y su hermano Eddie eran siempre los nuevos de la escuela, los otros chicos se metían con ellos a menudo y mi abuelo les enseñó a pelear. Pero no en riñas callejeras, sino el método correcto del cuadrilátero de boxeo. Los chicos Cranston poseían el talento para ello. Mi padre ganó una beca como pugilista para la Universidad de Miami. Peleó a lo largo y ancho de la Costa Este, dentro y fuera del cuadrilátero. En mis primeros recuerdos, mi papá siempre está peleando con algo o alguien. Y era un gran contador de historias.

El guapo púgil cuentacuentos y la coqueta de ojos azules se enamoraron en un instante. Eso es fácil en una clase de interpretación. Y tras un par de años se dieron el sí en Little Brown Church, en el Valle, sobre la avenida Coldwater Canyon de Studio City. Mi madre se transformó en una esposa de la década de los cincuenta: usó todo lo que tenía para apoyar a su nuevo marido y su objetivo de convertirse en una estrella de cine.

Compraron una modesta casa unifamiliar, de esas construidas en serie, y siguieron el guion. Primero llegó mi hermano Kim, en 1953, después vine yo, en 1956, y finalmente mi hermana Amy, en 1962.

Vivíamos en Canoga Park, en una casa de una planta, en la avenida McNulty 8175, bastante cerca de Hollywood, pero era otro mundo: el Valle, más conocido por su forma de hablar arrastrada y abrasada por el sol. En el Valle las estaciones eran suaves. Durante los meses cálidos, cuando se consideraba que la contaminación del aire era peligrosamente alta, nuestras actividades al aire libre quedaban restringidas. En lugar de actividades suspendidas por las nevadas, teníamos actividades suspendidas por la contaminación. Nos tumbábamos de espaldas y hacías ángeles de esmog sobre la hierba amarillenta.

Mi madre era una chica Avon, voluntaria del Instituto Braille para ciegos, representante de Tupperware, madre de nuestro equipo de béisbol de la Liga Menor y miembro de la Asociación de Padres de la escuela. Cada año nos hacía los disfraces de Halloween.

Papá era nuestro entrenador en la Liga Menor. Le encantaba el béisbol. En consecuencia, a mí me encantaba el béisbol. Y me sigue encantando hoy en día. Con cuatro o cinco años fui con mi padre a un partido de los Dodgers. Se habían mudado de Brooklyn a Los Ángeles, pero aún no disponían de estadio propio, por lo que jugaron en el Memorial Coliseum de Los Ángeles durante cuatro temporadas, de 1958 a 1961. El estadio se había construido para competiciones de fútbol americano y atletismo, y sus dimensiones resultaban extrañas para el béisbol. El jardín derecho era enorme comparado con el izquierdo, igual que en el estadio Fenway Park, de Boston.

Instalaron una malla muy alta sobre la valla del jardín izquierdo y, para conseguir un home run, el bateador tenía que hacer pasar la bola sobre ella. Aunque el jardín era pequeño, la altura de la malla era intimidante. Trece metros y medio. El Monstruo Verde de Fenway, famoso en todo el mundo, tiene poco más de once metros.

Un jugador de nombre Wally Moon, que procedía de los campos de algodón de Arkansas, desarrolló una habilidad especial para batear home runs por encima de la malla. Transformaba su swing en un gancho y enviaba la bola tan alto que parecía que iba a hacer un agujero azul en el techo de nubes grises: home run.

La gente comenzó a llamar a estos batazos moon shots, algo así como disparos a la luna. Yo miraba la bola colgarse del cielo durante un momento de suspenso, conteniendo el aliento, y a continuación llegaba la euforia. La gloria. Eso acicateaba mi imaginación: intentar el batazo imposible, dispararle a la luna.

Aun después de que en 1962 los Dodgers se mudaran a su sede permanente de Chavez Ravine, e incluso después de que mi hogar comenzara a desintegrarse, supe que podía fiarme del olor de la hierba recién cortada, de la voz melodiosa de Vin Scully en la radio y de la limpia simetría del diamante de béisbol. La fundada esperanza que uno podía atreverse a tener con corredores en primera y tercera base, y ningún out.

Mi padre nos llevaba al cine y a los platós de televisión donde trabajaba como actor. Una vez nos sorprendió con algo que había dentro de un remolque enganchado a nuestro coche. Papá abrió la puerta y nos asomamos a la oscura caja de metal con olor a estiércol. ¡Un burro! Lo recuerdo muy bien. Se llamaba Tom. Mi padre dejó que rondara por el patio durante un tiempo. Todos los chicos y chicas del barrio venían a admirarlo y a dar una vuelta en él. Lo tuvimos durante un mes o dos. Después volvió a su lugar de procedencia, fuera el que fuere. Adiós. Tom, ha sido un placer.

Papá también nos traía a casa, a mi hermano y a mí, elementos de atrezo: cascos de infantería, insignias y uniformes. Más tarde advertí que debía de haberlos «tomado prestados», pues los devolvía la semana siguiente. El utillaje se controla con meticulosidad, no son juguetes. Pero para nosotros eran grandes sorpresas.

Cuando papá traía a casa pistolas de utilería, nos encantaba jugar a la guerra. Todos los chicos del barrio luchábamos siempre contra los alemanes, los japoneses o los indios americanos. No entendíamos mucho la historia o la guerra, o por qué esas personas eran nuestros enemigos. Así eran las cosas y ya está.

Entonces, un día, aparece un presentador en la tele y dice: «Interrumpimos este programa para ofrecerles un informe especial.» Desde entonces, cada vez que oigo esas palabras me pongo tenso.

En la pantalla, con aspecto lúgubre, estaba Walter Cronkite: «Desde Dallas, Texas, un flash informativo aparentemente oficial: el presidente Kennedy ha muerto a la una de la tarde, hora estándar del centro.» Recuerdo que Cronkite se quitó las gafas. Ya no era el periodista estoico. La máscara había caído. Era solo un hombre abrumado por la dimensión y la conmoción de la pérdida.

Se oyó un jadeo y luego hubo pánico. Mi madre lloraba abrazándose el torso. Después estuvo pegada al teléfono, como si mi hermano y yo hubiéramos desaparecido. Para los adultos no había noticias suficientes. Mi padre llegó a casa con actitud solemne, y vinieron los vecinos. Necesitaban decirse unos a otros que todo iría bien. No sé cuánto de todo eso entendía yo, pero sentía que era algo grave.

Y entonces tuvimos un nuevo presidente: Lyndon Johnson. Hablaba raro. Creo que nunca había oído un acento texano tan intenso; hablaba arrastrando las palabras. Y me pareció que su esposa tenía un nombre extraño.

Nuestros padres estaban desolados. Estábamos aprendiendo sobre la vida y la muerte, sobre el miedo, la pena y la sucesión. No sabíamos qué hacer. Un chico del barrio anunció: «Ya no jugaremos más con armas.»

Las armas nos encantaban, pero las dejamos de usar imaginando que de alguna manera nuestro gesto podría cambiar los hechos. No duró mucho. La importancia del asunto disminuyó y volvió la vida normal. Era una nueva normalidad.

El delincuente Frank James

Mientras que de niño yo era un bobalicón, mi hermano Kim tenía un talante serio, introspectivo. Era más listo que yo, aunque no tan atlético. Pero en casi todo lo demás éramos parecidos. Hermanos en todo el significado de la palabra. Y los dos heredamos el gen de la interpretación. Kim se convirtió en mi primer director. Escribió y organizó la producción amateur de La leyenda de Frank y Jesse James, en la avenida McNulty, y me dio el papel de Frank James. Para Jesse, buscó en casa de nuestros vecinos, los Baral. Estos tenían cinco chicos y para ese papel de delincuente mi hermano eligió a Howard, el del medio. Kim se asignó a sí mismo papeles de comisario, víctimas varias, gente del pueblo, enterrador y reportero. No sé bien por qué no buscó a otros chicos, en el barrio había un montón. Puede que quisiera que esos chicos pagaran su entrada como los demás.

Cubrimos unas cajas con sábanas blancas para transformarlas en montañas nevadas. Convertimos una tela plástica azul en un río rugiente. Un caimán embalsamado nos mordía los talones; los caimanes abundaban en el antiguo Oeste. Desde luego, el desenlace fue un fatídico tiroteo. Éramos chicos que simulábamos matarnos unos a otros y jugábamos con gozo y desenfreno.

Mi primera incursión como actor profesional también fue una producción familiar. Mi padre escribió, dirigió y produjo una serie de anuncios publicitarios para la United Crusade, que más tarde cambiaría su nombre por el de United Way. Supongo que esa invocación a una sangrienta guerra religiosa no era el rollo que buscaban como organización benéfica. Mi padre me dio el papel principal. Tenía siete años. En la historia, yo estaba jugando a baloncesto con unos amigos en un solar baldío. La infame pelota rodaba hacia la calzada y yo corría tras ella. ¡Cuidado! Me arrollaba un coche y me metían en una ambulancia. Me ingresaban a toda prisa en la sala de Urgencias y me enyesaban de pies a cabeza. Unas semanas más tarde, me quitaban el yeso y comenzaba una rehabilitación con barras paralelas y piscina para aprender a andar otra vez. En la última escena, de la mano de una mujer que simulaba ser mi madre, salía con júbilo del hospital, andando. Curado.

Recuerdo la filmación de cada una de esas escenas. Recuerdo haber sentido que lo que estaba haciendo era algo especial. Puede que solo fuera la atención que recibía, pero creo que había otra cosa. Una sensación de ser parte de algo más grande que yo.

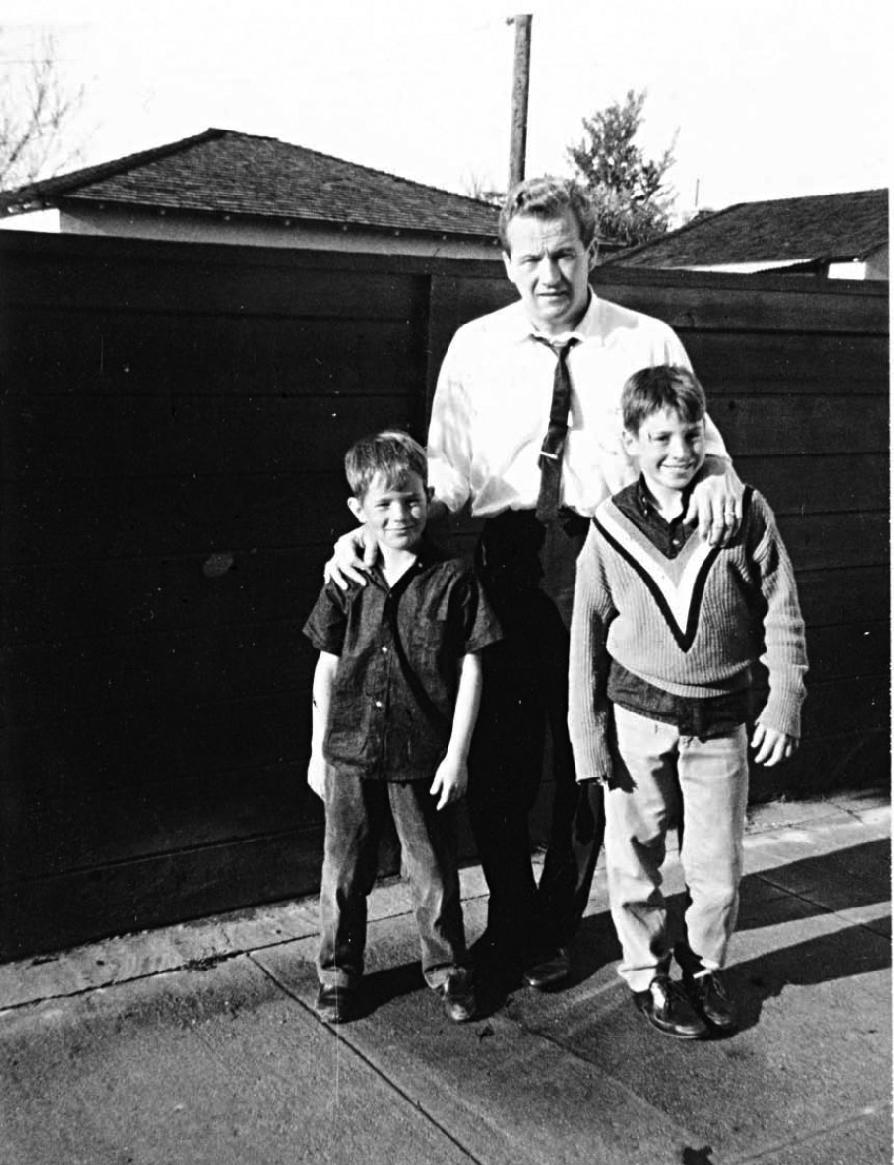

Hijo

Me encantaba particularmente actuar para mi padre. A mis ojos era un hombre corpulento, de torso ancho y fuerte, con un llamativo pelo negro que cedió su lugar a un distinguido tono entrecano antes de que cumpliera los cuarenta. Siempre me pareció muy alto, pero al hacerse mayor me di cuenta de que en su mejor momento no había llegado al metro setenta y cinco.

Mi padre quería ser una estrella. Sin dudas. Sin concesiones. Nada más lo satisfaría. Quería el home run. Pero había que pagar las facturas. Cuando no trabajaba como actor escribía guiones, dirigía un poco e incursionaba en los negocios. Hubo muchos negocios en su vida. Fundó una empresa que ofrecía un vídeo para ayudar a los golfistas a perfeccionar su swing. Abrió un centro con una cama elástica recreativa y, después, un bar-cafetería. Tenía un plan para montar una compañía de fletes en catamarán. Dirigió una revista para los turistas de Hollywood con el título Star’s Home [Las casas de las estrellas]. En una época organizaba recorridos por la casa de oropel de Liberace.

Ideas no le faltaban. Se lanzaba a cada empresa con ímpetu, pero casi nunca con acierto. Tenía más ambiciones e ideas que perspicacia para los negocios. Sus fracasos aumentaron y lo devoraron. Y pese a ello, nunca se rendía. Eso era instructivo. Seguía intentándolo.

Tenía la vida típica de un actor: trabajo incierto, algunos papeles y mucha mala suerte. De niño nunca sentí realmente la diferencia entre las épocas de vacas gordas y las de vacas flacas. Pero mis padres seguramente sí. Un año compramos un coche nuevo. Poco después lo vendimos y compramos uno viejo. ¡Con unos pocos arreglos quedaría como nuevo! Otro año mis padres (mi padre, en realidad) decidieron hacer el enorme esfuerzo de instalar una piscina prefabricada en el patio. Ese verano vinieron a casa todos los vecinos; reíamos y nadábamos hasta que se nos arrugaban los dedos y los ojos se enrojecían. Entonces nos echábamos de bruces en el hormigón caliente para recuperarnos.

El verano siguiente mi madre nos dijo que no podríamos nadar porque no podíamos pagar los productos de mantenimiento de la piscina. En consecuencia, el agua se puso de un verde turbio, como si fuera una charca de lo profundo del bosque.

Mi padre tuvo un éxito moderado como actor. Apareció en varios programas televisivos y en un puñado de películas. Fue coautor del guion de The Crawling Hand [La mano reptante], una película sobre un astronauta cuya mano muerta comete una serie de crímenes cuyas víctimas son adolescentes playeros. También coescribió The Corpse Grinders [Los picadores de cadáveres], una cinta de cine basura que era parte de un lanzamiento de cuatro películas (que incluía The Embalmers [Los embalsamadores], The Undertaker [El enterrador] y His Grisly Pals [Sus amigos lúgubres]), aún recordadas con cariño por los puristas del autocine.

Actuó en un film increíblemente inverosímil y deliciosamente cursi llamado Beginning of the End [El principio del fin], una cinta de ciencia ficción de bajo presupuesto rodada a finales de los años cincuenta por el gran Bert I. Gordon —alias «Mr. B.I.G.»—, quien se especializaba en filmes de «gigantes» que hacía superponiendo imágenes en sus películas. Para esta en particular, Gordon filmó saltamontes auténticos y después los superpuso de un modo nada convincente en la cinta. Ya os imagináis la historia: una invasión de saltamontes gigantes, iracundos y voraces devoradores de hombres, que se originan en una granja experimental de Illinois.

Joe Cranston hace de soldado asignado como vigía en lo alto de un rascacielos. Los saltamontes atacan la ciudad. ¿Acaso no lo hacen siempre? Nunca se los ve descender sobre un campo de trigo. Cuando mi padre informa por radio a sus superiores aún está escudriñando con los binoculares.

«Sector oriental, despejado», informa. En ese mismo instante aparecen detrás de él las temblorosas antenas de un saltamontes gigante. Corte al cuartel general: los oficiales están oyendo el informe de mi padre; su voz sale de un altavoz situado en la pared. «Aquí no hay indicios de ellos.» Entonces se oye un alarido que hiela la sangre: «¡Noooo!» Papá ha muerto. Magnífico.

Si mi padre salía en un programa o en una película en la televisión, al día siguiente aparecían los vecinos para hacerle saber qué les había parecido su desempeño.

«Me ha gustado la calidad de la producción, pero los actores eran unos ineptos.»

«El principio estuvo espectacular... pero el final fue un fiasco.»

Ese fue mi primer contacto con la fama. Y con los críticos. Siempre había un «pero». Todo el mundo se sentía con derecho a dar su opinión. Como actor, era un blanco fácil.

A mi padre no parecía faltarle confianza. Con todo, la interminable sarta de «peros» lo fastidiaba. Cuando las cosas se iban al diablo, se irritaba, echaba chispas y se molestaba con aquellos que para él no se merecían el éxito del cual disfrutaban. Él era mejor que tal o cual actor. Él trabajaba más que este o aquel tío. Muchas cosas lo enfadaban. Nunca sabíamos qué iba a hacerlo reaccionar.

Recuerdo una tarde que íbamos en coche. Yo en el asiento delantero, con mi hermano. Un tío que conducía un cochazo nos encerró. Papá pisó el freno al tiempo que extendía el brazo para evitar que mi hermano y yo saliéramos volando por el parabrisas. Íbamos en el coche viejo que había reemplazado al nuevo. Mi padre se lanzó a la persecución haciendo sonar el claxon. En un semáforo se colocó junto al otro coche, bajó la ventanilla y comenzó a gritar. El hombre le respondió:

—¿Y qué harás al respecto, viejo? —El tipo era joven, mucho más joven que mi padre.

—Gira en la esquina —dijo papá— y te enseñaré lo que haré al respecto.

Giraron en la esquina y aparcaron detrás de unas tiendas.

—Quedaos aquí —nos dijo nuestro padre.

Estábamos aterrados, abrazados el uno al otro. Papá bajó del coche. El otro hombre bajó del suyo. Era alto y de buena complexión. Mucho más alto que mi padre. Pero mi padre se le fue encima y le dio un puñetazo en la cara. El tipo golpeó contra su propio coche y cayó al suelo con la nariz ensangrentada.

Papá regresó al coche y subió:

—No le mencionéis esto a vuestra madre. Solo haríais que se preocupara.

Mientras nos alejábamos del lugar, Kim y yo nos volvimos para mirar por la luneta trasera. El hombre tenía las manos sobre el rostro cubierto de sangre. Eso lo había hecho mi padre. Ese era mi padre. Un luchador.

La violencia no estaba reservada para los conductores desconocidos. Mi padre y mi madre también peleaban. Eran peleas violentas y descontroladas, que en ocasiones hacían que los niños huyéramos a nuestras habitaciones, lejos de la línea de fuego.

La situación ya era delicada cuando mi padre alquiló el Corbin Bowl, un café situado junto a una bolera en el bulevar Ventura, en Tarzana. Las ocasionales apariciones en la televisión no bastaban para mantener una familia, por lo que tuvo una visión sobre el bar: algo guay y sofisticado con cantantes de club nocturno. La cafetería concentraría la actividad durante el día, mientras que el club dominaría la noche.

No salió como estaba previsto. Mi abuela se hizo cargo de la caja registradora. Mi madre trabajaba de cocinera y camarera. Kim y yo atendíamos las mesas y lavábamos los platos después de la escuela. Hasta mi hermana de cinco años hacía su parte llevando agua a las mesas. Mi padre regentaba el bar, pero salía a menudo. Puede que a una audición, puede que a un encuentro furtivo.

Mi hermano y yo éramos conscientes de la fragilidad de la situación, aunque no de los detalles. Esperábamos tensos las reapariciones de mi padre y las inevitables peleas que surgían.

Buscábamos un respiro siempre que podíamos. El cine era nuestra evasión preferida. Íbamos a la cafetería casi cada día después de la escuela y a las tres de la tarde, si ya habíamos hecho los deberes, nos trasladábamos al vecino Corbin Theater para aprovechar la matiné antes de tener que volver a la cafetería al final de la tarde para ayudar.

Nuestra película favorita era La ingenua explosiva, un western en clave de humor sobre una institutriz puritana que se propone vengar la muerte de su padre y se convierte en una notoria forajida. Lee Marvin tenía dos partes, la del legendario pistolero Kid Shelleen y la de otro pistolero, Tim Strawn. Nos deleitaba reconocer al mismo actor en dos papeles. Nat King Cole y Stubby Kaye hacían una especie de coro griego y cantaban La balada de Cat Ballou. Mi hermano y yo estábamos enamorados de Jane Fonda. Era fuerte y hermosa. Íbamos a ver esa película cada vez que la pasaban. Nos sabíamos cada palabra del libreto, cada microexpresión facial, cada gesto. Volvíamos a casa, nos bañábamos y antes de irnos a la cama recreábamos las escenas haciendo de diferentes personajes y cantando a voz en cuello: «Cat Ballou, Cat Ball-ou-ou-ou. Es mala de la cabeza a los pies.» Durante dos años, en el Corbin vimos diversas películas: The Glass Bottom Boat [El barco con fondo de cristal]. Oh Dad, Poor Dad, Momma’s Hung You in the Closet and I’m Feelin’ So Sad [Oh, padre, pobre padre, mamá te ha colgado en el armario y me siento muy triste] y El graduado.

Yo tenía once años y era demasiado pequeño para ver El graduado, pero me encantó. Me identificaba con el personaje de Dustin Hoffman, con su confusión. Él intentaba saber cómo eran las cosas. Así me sentía yo también. Estaba comenzando la pubertad, empezando a despertar a la atracción de las chicas, y la idea de que una mujer mayor pudiera seducirme, quisiera seducirme, me encantaba y excitaba. El personaje de Dustin Hoffman mirando asombrado mientras Anne Bancroft se quita las medias de sus hermosas piernas... Esa imagen tabú iba conmigo dondequiera que fuera. Hasta esa peli, yo pensaba que existía una especie de ley según la cual tenías que estar con alguien de tu edad para que todo encajara.

El Corbin Bowl fue un fracaso. Tras un par de años papá tuvo que dejarlo. Estaba hundido. Mis padres se distanciaron aún más el uno del otro.

Hubo un período de progresivo alejamiento. Papá empezó a aparecer cada vez menos. Y después ya no apareció más.

Dos años después él y mi madre se presentaron ante los tribunales. Ella llevaba su mejor vestido y un montón de maquillaje. A pesar de su peinado de peluquería y su bella apariencia, su humor era tenso y negativo. Creo que nos dijo que iba de testigo del divorcio de alguien. No recuerdo con exactitud cuándo averigüé que era el de ella. Un poco después.

Vimos a mi padre en el frío vestíbulo de mármol de la corte, bajo las lámparas fluorescentes. No lo habíamos visto en dos años. Recuerdo sus zapatos de vestir y, luego, su cara cerca de las nuestras al inclinarse para saludarnos. A continuación, en una confusión de violencia, le asestó un puñetazo a un tipo. Zas. Hombre al suelo. Salpicaduras de sangre.

—¡Jimmy, Jimmy!

Resultó que Jimmy era el hombre a quien mi padre le había robado la esposa, la mujer con la cual estaba por casarse. Su nombre era Cindy. Sucedió todo muy rápido. Quizás en dos minutos. Dos minutos. Después mi padre desapareció. No volví a verlo en una década.

Vendedor de mercadillo

Recuerdo haber mentido a mis amigos y vecinos, los Baral, cuando me preguntaron dónde estaba mi padre.

«Ah —respondí—, trabaja todo el día, pero viene por la noche y nos despierta para jugar un buen rato.»

Creo que se lo creyeron. Hasta yo mismo empecé a creérmelo.

Mi padre había sido un fantasma durante un tiempo. Después había desaparecido. Nunca nos dijeron por qué. En realidad, nunca nos dijeron nada. Había sucedido así. A seguir adelante.

La mayor parte del tiempo yo creí que mi hermana Amy, demasiado pequeña para comprender lo que ocurría, era la más afortunada por haber atravesado aquella época relativamente ilesa. Pero ahora me doy cuenta de que ella se perdió toda la felicidad y la estabilidad de los días previos a que todo se viniera abajo: las luces de Navidad, los paseos y los juegos que compartíamos en familia.

Como conocimos los buenos tiempos, creo que mi hermano y yo sentimos la pérdida con mayor intensidad. La presencia cada vez menor de mi padre, su ausencia crónica, su desaparición. Después fue solo un recuerdo.

Para mi madre fue el amor de su vida. Después ella se volvió irascible. Empezó a cultivar su resentimiento como si se tratara de un jardín privado, para ella más real que cualquier cosa viviente. Si había sido animada y accesible, ahora la dominaban la depresión y la indolencia. Antes cariñosa y cercana, ahora era taciturna, melancólica y distante.

Comenzó a beber. Vino en caja. Vino en botella. Vi muchas vacías. Se instalaba en la mesa de la cocina y vaciaba sus vasos, quejándose a mi hermano y a mí: «Vuestro padre. Menudo bluf. Quería ser una estrella, pero no era una estrella. Y eso lo enloqueció.» A veces se volvía hacia mí y me decía, con una mueca de rencor y dolor: «Te le pareces mucho.»

¿Qué iba a hacer mi madre? Dado que nuestros ingresos eran nulos, necesitaba encontrar una solución al problema del dinero. Mamá era una acumuladora natural de trastos, por lo que la solución obvia era poner en venta algunos de sus «bienes». Su plan era meter todo en el Cadillac ’56 rosado (probable reliquia de uno de nuestros períodos de vacas gordas) y conducir hasta el mercado de intercambios de Simi Valley para vender todo lo que pudiera. Cada sábado por la noche Kim y yo cargábamos hasta el techo a la Dama Rosada, como mi madre había bautizado al coche cariñosamente. Y cada domingo por la mañana, antes del alba, nos habíamos metido de algún modo en él para hacer los cuarenta kilómetros del trayecto.

Kim y yo éramos los encargados de descargar las cosas y acomodar sobre unas sábanas, para su venta, el ecléctico conjunto de objetos. Formábamos con ellos ordenadas hileras, mientras mamá iba a explorar en busca de chollos de otros vendedores. Cuando acabábamos de ordenar nuestras cosas, mamá regresaba con los brazos cargados de trastos de otra gente. No eran para nosotros, no para nuestro uso personal, sino para revenderlos con una ganancia. Así que integrábamos con cuidado el nuevo botín en el viejo.

Cuando mamá se enteró de que en Saugus, Santa Clarita, estaba por abrir otro mercado de intercambios los sábados, lo añadimos a nuestro itinerario. Ahora pasábamos todo el fin de semana en los mercados de intercambios. Estábamos en el negocio de los trastos. Cuando vendíamos todas nuestras cosas, nos dedicábamos a trapichear con los objetos de otra gente.

El garaje que Kim y yo solíamos usar como escenario de expresión creativa estaba adoptando un perfil propio. Los trastos llenaban el espacio hasta el techo, y no era solo nuestro garaje. La casa nos resultaba irreconocible. Todo estaba apilado, abarrotado e inclinado: ropa de cama con poco uso, ropa de segunda mano, radios con los altavoces estropeados, muebles destartalados y cubertería vieja. Había muñecas tuertas y revistas sin cubiertas. Llegué a detestar el desorden. Aún me inquieta que las cosas a mi alrededor no estén ordenadas.

Pero mi madre siguió adelante. A pesar de su desesperación y desesperanza, había algo de coraje en su tenacidad. Creo que ella creía realmente que los intercambios nos salvarían. Pero a fin de cuentas los números no cuadraban. Después de un tiempo, el banco le informó que íbamos a perder la casa. Y la perdimos.

El profesor Flipnoodle

Obtenía notas aceptables, pero los comentarios del profesor siempre contenían afirmaciones ominosas: «Bryan necesita esforzarse. Bryan hace tonterías y muestra mal comportamiento a menudo. Bryan pasa demasiado tiempo soñando despierto.» Recuerdo con claridad esos comentarios que me recitaban una y otra vez, a modo de advertencia, cada vez que mis padres veían con malos ojos mi comportamiento. Si fuera un chico hoy en día, probablemente me diagnosticarían una forma moderada de TDAH. En aquella época, la única manera de describir mi problema era: Bryan tiene que prestar más atención.

Por tanto, al comenzar quinto curso, ¿qué era diferente? Puede que considerara la escuela como un refugio frente al caos de mi hogar. Tal vez la escuela era un lugar seguro donde podía centrar mis energías. Como fuera, mis notas subieron y con ellas mi ánimo. De pronto era popular: me invitaban a fiestas y me pedían que me presentara a presidente del consejo estudiantil. Era un buen deportista, no magnífico, solo bueno, pese a lo cual soñaba con llegar a ser jugador de béisbol de las grandes ligas.

También soñaba con Carolyn Kiesel, una compañera de clase torturadoramente mona. Llevaba el cabello castaño oscuro cortado de una forma adorable que le enmarcaba sus facciones menudas. En lugar de decirle a esta niña adorable lo que sentía o iniciar una conversación con ella, le puse en el pelo un poco de la sabrosa pasta que utilizábamos en la clase de manualidades. Naturalmente, eso hizo que Carolyn se enfadara conmigo, lo cual, por mí, estaba... bien. Yo comprendía el enfado; lo que no conseguía entender era el cariño. Que Carolyn me gritara era mejor que pasara de mí. Finalmente, advertí que necesitaba otro modo de decirle que me gustaba. Quizás el curso siguiente, cuando los dos fuéramos maduros alumnos de sexto.

Tuve mucha suerte por tener dos magníficas tutoras, la señora Waldo y la señora Crawford, mis maestras de quinto y sexto curso en la Escuela Primaria Sunny Brae. Ninguna era de lecciones solemnes ni libros de texto. Querían que sus alumnos encontraran sus propias maneras de expresarse y me alentaron a explorar la interpretación. Aprendí que había otras formas de hacer informes sobre libros, además de sentarse a escribir la vieja y manida idea: Huck Finn, la obra más aplaudida de Mark Twain, narra la historia de las peripecias de un chico que abandona su ciudad en busca de aventuras, bla, bla, bla. Nada de eso. Yo podía actuarlo. Podía ser Huck Finn. O el profesor Flipnoodle.

Flipnoodle era el protagonista de nuestra obra escolar, La máquina del tiempo. Flipnoodle era el inventor de la máquina, que retrocedía en el tiempo hasta momentos clave, pedagógicamente trascendentales, de la historia. Dos años antes, la escuela había preparado la misma obra con mi hermano como protagonista y su destreza me había deslumbrado. Cuando Kim llevaba en el escenario aquella peluca pelirroja rizada se transformaba en una persona diferente. Recuerdo estar entre el público y saber con absoluta claridad que yo también quería llevar aquella peluca. Por fin llegó mi prueba. No recuerdo los detalles, pero debo de haber estado bien. Conseguí el papel. La peluca era mía.

Estaban previstas dos representaciones: una durante el día para el alumnado y el claustro, y otra por la noche para los padres. Repetí el texto muchas veces y lo memoricé. Tenía confianza en que todo saldría bien. Representar una obra era como hacer un informe oral, solo que más largo.

Con la peluca rizada roja como talismán, obtuve aplausos y vítores en la representación vespertina. Durante un descanso, Jeff Widener, compañero de reparto y amigo (además de un convincente Davy Crockett) me propuso una idea que, en su opinión, constituiría una aportación divertida para la representación de la noche.

—Eh, Bryan, ¿no sería gracioso si en vez de decir «Después de pronunciar el Discurso de Gettysburg, el presidente Lincoln regresará a la Casa Blanca», dijeras «el presidente Lincoln regresará al Frente Blanco». ¿No sería divertido?

En los años sesenta y setenta, en el sur de California había una cadena de tiendas de nombre Frente Blanco, tan ubicua como es ahora Target. Me reí y asentí, claro que reemplazar la Casa Blanca por Frente Blanco sería gracioso. Pero hacerlo arruinaría la obra. Mi respuesta fue enfática y grave. No. Punto.

Pero ahora estaba paranoico. No conocía el término «mantra», pero eso es lo que utilicé. Martilleé esas palabras en mi cabeza con absoluta determinación. «No digas Frente Blanco, no digas Frente Blanco.»

Horas más tarde, subí al escenario y puse toda mi alma en la interpretación. Esto sucedió antes de que mi padre golpeara a aquel tío en los tribunales, pero no recuerdo que él estuviera en el auditorio. Sin embargo, sabía que mi madre, mi hermano y los abuelos estaban por ahí en la oscuridad, por lo que estaba lleno de orgullo y adrenalina. Llegué a la parte de la obra que trataba de la lucha en la Guerra Civil y, con tono de autoridad suprema, dije: «Después de pronunciar el Discurso de Gettysburg, el presidente Lincoln regresará al Frente Blanco.»

Silencio.

Me percaté en el acto de lo que había hecho y me detuve. ¿Lo habían oído? Tal vez no. Puede que Dios hubiera intervenido y corregido la palabra en el último segundo, para salvarme. Me refugié en aquel breve instante de silencio y esperanza. Entonces se oyó la carcajada. El sonido rebotó en las paredes y el techo como si fueran balas. Los hombres se partían de risa, descontrolados. Los chicos del escenario estaban tan abrumados que les colgaban mocos de las narices. Carolyn Kiesel, también sobre el escenario, lloraba de risa, lo cual eliminó toda esperanza de conseguir su favor por mi «perfecta» representación de esa tarde.

Todo se detuvo por completo, salvo mi respiración. Me quedé ahí, boqueando. Tenía el rostro insensible. Pocos años antes me habían extraído un par de dientes y después, mientras desaparecía el efecto de la anestesia, el mundo pasaba junto a mí en cámara lenta. El habla distorsionada, las caras deformes; en aquel instante, sobre el escenario, reviví aquella sensación. Más el pánico. Había metido la pata de una forma horrible. Realmente horrible.

Miré detrás del escenario y ahí estaba mi querida señora Waldo. Ella tampoco podía contenerse. Se reía tanto que apenas consiguió reunir fuerzas para dirigirme un gesto con la mano, indicándome que continuara con la obra. Pero yo no podía. Estaba congelado.

Supongo que eso no duró más que unos segundos, aunque a mí me pareció una hora. Por fin el estruendo se redujo a algunas risas más suaves y nerviosas, y sentí que podía continuar. Pero ¿qué hacer entonces? ¿Avanzar? ¿Volver y corregir el error? Me decidí por un segundo intento. Repetí la frase, esta vez tal como estaba escrita: «Después de pronunciar el Discurso de Gettysburg, el presidente Lincoln regresará a la Casa Blanca.»

De repente la sala estalló en carcajadas otra vez. Fue casi violento. Ahora esa frase tenía una historia, era como uno de esos chistes preferidos; todo lo que había que hacer era aludir a ella para que la gente comenzara a desternillarse.

Yo ya no estaba aturdido. Estaba enfadado. ¡Lo había dicho bien! No podía entender por qué el público quería seguir castigándome. Era algo cruel. Y su crueldad me llegó hasta la médula.

Pensé en abandonar el escenario, pero de algún modo sabía que eso empeoraría las cosas. Finalmente, la sala se tranquilizó lo bastante como para empezar de nuevo. Una y no más, santo Tomás. Esta vez escogí una frase que iba después de las, ahora cargadas, palabras «Casa Blanca». Continué con la obra a paso veloz pero preciso, imaginando que todos estaban a la expectativa de mi siguiente error para poder echar otras buenas risas a mi costa.

Por fin y por fortuna, todo acabó.

Yo estaba molesto. Inconsolable. Lo peor fue que tuve que soportar que la multitud me diera las gracias, entre bastidores, por una velada que no olvidarían fácilmente.

Aquella noche decidió mi rumbo para los años venideros. Me volví introvertido, inseguro de mí mismo. Y había algo que sabía con certeza: la interpretación no era para mí.

Pretendiente

Mrs. Robinson, de Simon & Garfunkel, vibraba en el tocadiscos, y Carolyn Kiesel estaba a pocos metros de él, más que bella. Perfecta.

Durante el último año se había acercado a mí. Tal vez se había olvidado de mi debacle con Flipnoodle. Yo había dejado de untarle pasta en el pelo y había aprendido a hablarle como a una persona real. Ella había reaccionado bien. Era dulce y generosa a una edad en la que los nervios y las hormonas suelen anular esas cualidades. Yo creía que hasta le gustaba. Por tanto, urdí un plan.

Me metí la medalla de san Cristóbal en el bolsillo. San Cristóbal es el santo patrono de los viajeros y los marineros, y muchos surfistas se cuelgan su medalla para protegerse de la mar brava. Para nosotros, en California del Sur, la medalla era el símbolo de un hombre y sus deseos. En esa época, se la dabas a una chica cuando ella accedía a ir en serio contigo y ella la llevaba como si fuera un dije. La mía era para Carolyn.

Fue un paso adelante. Sentía que había algo entre nosotros, pero ¿y si me equivocaba?

Mi padre había desaparecido. La noche del Frente Blanco resplandecía como un espectro a mis espaldas. Yo era callado, corriente y tímido. ¿Por qué ella debería quererme?

Dudé. Le di vueltas. Intenté hacer acopio de valor y confianza.

Mientras me cernía sobre un cucurucho de patatas fritas en agónica conversación conmigo mismo, apenas comprendía lo que pasaba. Entretanto, el chico nuevo de la escuela, un tío de cabello ondulado y rubio, con un skate, caminaba sin prisa junto a Carolyn. Y la música: Where have you gone, Joe DiMaggio, a nation turns its lonely eyes to you. Woo woo woo. De pronto, el pavo del skate le pregunta a Carolyn si quiere ir en serio con él. Ella sonríe. Asiente. Sus caras se acercan y se besan. Se... besan. Se besaron ante mis propios ojos. A solo unos metros de mí. Hey hey hey.

Se besaron como si yo no existiera.

Hey hey hey.

Granjero

Tras un divorcio, la mayoría de la gente se ve obligada a vender sus propiedades para hacer inventario de sus bienes y repartirlos. Nosotros nos ahorramos ese problema: el banco nos quitó la casa directamente. Vinieron unos hombres y colocaron una gran pegatina con letras rojas en la puerta: un anuncio para nuestros vecinos y amigos, para nuestra comunidad. Una letra escarlata.

Vi la expresión de nuestros vecinos: un poco sentenciosa y apenada. Habíamos caído en la deshonra. Peor aún, nos obligaban a abandonar las comodidades que nos quedaban en casa. Hasta ese momento yo había tenido la sensación de que nuestra casa era nuestra. Comprendí que, con frecuencia, la palabra «nuestro» se utiliza de forma bastante liberal.

Amy y nuestra madre se fueron a vivir con mi abuela paterna. Mamá aún amaba a mi padre, por lo que creía que mudándose a casa de su madre tendría más posibilidades de verlo y, quién sabe, hasta de recuperarlo.

Mientras tanto, a una semana de comenzar las clases, a Kim y a mí nos sacaron del instituto John Sutter Junior High y nos enviaron a vivir con nuestros abuelos maternos, Otto y Augusta Sell, ambos inmigrantes alemanes. Otto, de oficio panadero, estaba retirado y tenía una pequeña parcela en la que cultivaba y criaba un ganado escaso. Vivían en Yucaipa, California, en la falda de las montañas de San Bernardino. Se trataba de un pintoresco pueblo rural, pero para nosotros era el quinto pino.

La casa de un dormitorio de mis abuelos estaba situada a mil metros sobre el mar. Nevaba varias veces al año. La única atracción de la región estaba siguiendo el camino, en los manzanares de Oak Glen, donde los domingueros podían encontrar un pequeño zoo infantil, un parque de atracciones y el gran atractivo: pasteles, strudels, buñuelos y puré de manzana caseros. Casi todo lo que se puede hacer con las manzanas.

Yucaipa era el lugar ideal para mi abuelo; lo era menos para mi abuela, pero corrían los sesenta y ellos eran chapados a la antigua: la esposa hacía lo que el esposo decía.

A ninguno pudo haberle agradado asumir el papel de padres sustitutos de dos muchachos confusos. Éramos chicos de los suburbios de Los Ángeles y rezongábamos: ¿qué íbamos a hacer en una pequeña granja? La respuesta llegó muy rápido: trabajar. Salvo los domingos, mis abuelos esperaban que, a cambio de la pensión completa, aportáramos nuestro sudor cada día.

Nuestro vecino, Danny Teeter, tenía una granja avícola, poco más de una hectárea de gallinas hacinadas en pequeñas jaulas. Nuestro día comenzaba en ese lugar. Pronto aprendimos que no era necesario poner la alarma del reloj, para eso ya estaba la cacofonía de quiquiriquíes de cada amanecer.

Hasta entonces, la palabra «mierda» denotaba a alguien que tenía miedo de tumbarse en la calle para permitir que los demás niños saltaran con sus bicis por encima de su cuerpo mediante una rampa casera de contrachapado. Pero ahora tenía un significado nuevo y repulsivamente tóxico. Un olor intensamente acre que se me pegaba a la ropa y al pelo durante horas después de salir del gallinero. Respira por la boca, Bryan. Lo hice durante un tiempo, pero después un chico de la escuela me dijo que, aunque no olieras la caca, auténticas particulillas de esa caca entraban en tu boca. Si eso era verdad, mi solución de respirar por la boca la mierda de gallina implicaba que en realidad estaba «comiendo» caca. Volví a respirar por la nariz.

Aparte de estar metido hasta el cuello en mierda de gallina, Danny era un buen tipo. Los fines de semana, nos ponía a Kim y a mí a vender bandejas de huevos a los excursionistas que subían la colina hacia el manzanar. Pero la tarea que más nos gustaba era la recolección de los huevos. Casi cada día, después de la escuela y tras hacer los deberes, Kim y yo saltábamos la cerca de la propiedad de Danny y nos poníamos a ello con empeño. Conducíamos carritos eléctricos arriba y abajo por los pasillos de los gallineros de sesenta metros de longitud y una anchura que apenas permitía el paso del carrito. En cada jaula de treinta por cuarenta centímetros había tres gallinas. El suelo de la jaula estaba ligeramente inclinado, de modo tal que cuando una gallina ponía un huevo este rodaba suavemente hacia el frente de la jaula y se detenía en una pequeña depresión. Kim y yo recogíamos los huevos a ambos lados del pasillo y los colocábamos en las bandejas de los carritos eléctricos. En cada bandeja cabían treinta huevos. Nos enseñaron a apilar ocho bandejas, una sobre la otra. El carrito podía llevar seis de esas pilas. Un montón de huevos.

Cuando llegábamos al final, conducíamos el carrito hacia una habitación fresca, con temperatura controlada. Después se lavaba cada huevo en lo que nosotros veíamos como un pequeño tren de lavado. La máquina hacía pasar los huevos, situados sobre una cinta transportadora, a través de un chorro de agua a presión. No era agua caliente ni templada. La idea no era acelerar el proceso de pudrición. Después, unos cepillos suaves eliminaban de la cáscara la materia fecal y la orina.

Uno de nosotros colocaba los huevos en la cinta transportadora y cuando pasaban por delante de una bombilla eléctrica de alto voltaje, el otro miraba a través de la fina cáscara en busca de puntos de sangre que indicaran que se trataba de un huevo fecundado. A la gente no le gusta ver puntos de sangre en sus sartenes cuando hacen una tortilla francesa por la mañana. Imaginaos. Quitábamos cada huevo fecundado de la lavadora y lo colocábamos en una bandeja, bajo una lámpara. Poco después los llevábamos a la incubadora para ayudar a renovar el gallinero con nuevas gallinas.

Una vez que habíamos extraído todos los huevos inadmisibles (había algunos bichos raros realmente asombrosos en el mundo de los huevos), separábamos el género restante por tamaños y lo colocábamos en cajas de cartón. Por último, llenábamos con aquella delicada carga unas cajas de transporte acolchadas y las colocábamos en una gran cámara frigorífica.

Dos veces por semana, a las cinco de la mañana, nos levantábamos con el ronroneo de un camión diésel que venía a recoger los huevos para llevarlos al mercado. Ese sonido me llenaba de satisfacción. El trabajo que yo había hecho tenía valor en el mundo. Mi mano daba de comer a la gente.

El abuelo Otto era un buen vecino, infaliblemente amistoso y servicial con los necesitados. Para darle las gracias, y como bonificación por nuestro trabajo, Danny le dio unas gallinas cuyo mejor momento como ponedoras era cosa del pasado. El abuelo las recibió encantado.

Monitorizábamos las gallinas para ver cuáles aún podían poner huevos con cierta regularidad. Las viejas, débiles e infértiles no tenían tanta suerte.

Hay un modo correcto de matar un pollo. Otto nos lo enseñó. Coge las patas con una mano y con la otra pliégale las alas. Después, sostén firmemente las patas y las alas con una mano. A continuación coloca el pollo sobre el tocón que sirve de tajo. No lo sueltes. Con la mano libre coge una hachuela. Descarga un golpe fuerte y limpio sobre el cogote del pollo.

La cabeza cae al suelo y el hacha queda clavada en el tocón. Déjala. Sostén con las dos manos el cuerpo del pollo encima de un cubo hasta que haya salido el litro de cálida sangre. El pollo aún no sabe que está muerto. El sistema nervioso central seguirá reaccionando a la repentina pérdida del cerebro retorciéndose y estremeciéndose. Mantente firme. Cuando se ha drenado toda la sangre, se echa el pollo en el cubo de los pollos muertos.

Ese día mi abuelo ya había matado varios con una destreza y un estoicismo que nos había dejado mudos de asombro. «¡Así es como se hace, chicos!»

Ni Kim ni yo queríamos saber nada de asesinar gallinas, pero sabíamos que se esperaba que cumpliéramos nuestra tarea. Estábamos ahí, impasibles pero aterrorizados. No teníamos alternativa. Teníamos que asimilar las lecciones del abuelo y hacerlo nosotros mismos.

Gracias a Dios, Kim era mayor, por lo que le tocó ser el primero. Ni siquiera se me pasó por la cabeza criticarle su nerviosismo. Lo sabía: después me tocaba a mí.

Kim cogió su pollo correctamente, exhaló brevemente y, aterrado, cerró los ojos y descargó la hachuela. En lugar de golpear el cuello del animal, el hacha cayó sobre la cresta. La cresta de un pollo es como el cabello humano. Cortarla es como cortarse el pelo. Fue un corte tosco. Impresionado, Kim soltó el pollo, pero la cresta aún estaba atrapada en el tocón por la hoja del hacha. El animal sabía que este no era otro día más de picotear semillas. Aleteaba, cacareaba y perdía las plumas alterado.

—¡Jo, toma por chillar tan fuerte! —dijo Otto, apartando a Kim de un empujón. Cogió el animal, retiró la hachuela del tocón y lo decapitó de un solo golpe. Le extrajo toda la sangre y lo echó en el cubo con los otros pollos muertos. Chupado.

Kim apretó los puños y tuvo la voluntad de probar otra vez. Y lo hizo bien. Unas cuantas veces. Kim había superado la prueba. Ahora era mi turno.

Me llené los pulmones de aire con la esperanza de que, además de caca de pollo, también contuviera partículas de valor. Lo veía como una especie de prueba. Si la superaba, entraría en la adultez. Yo solía tener pena de nuestros vecinos y amigos, los chicos Baral, por tener que soportar la ardua memorización de pasajes de la Torá como preparación para sus bar mitzvás. Ahora los envidiaba. Recitar en hebreo era pan comido comparado con este rito sanguinario. Cogí mi primera víctima con ademán agresivo. El ave graznó, pero no presté atención a su malestar. Estaba demasiado preocupado por el mío.

Recuerdo haberme disculpado en silencio con la criatura. Yo era su verdugo. Pena de muerte para un pollo.

Con la mano izquierda rodeé uno de los espolones del pollo, el agudo dedo opuesto subdesarrollado que les surge a mitad de la pata. Se me clavó en la palma, pero yo no iba a permitir que eso me demorara. Rápidamente, atrapé las alas y las patas con una mano. Con la mano libre extraje la hachuela del tocón y coloqué la cabeza del pollo correctamente. Estaba concentrado. No estaba dispuesto a encogerme, cerrar los ojos y fallar como había hecho Kim en su primer intento. Ni hablar.

El ave se debatió para liberarse de mi presa. Imposible. Levanté la hachuela por encima de mi cabeza y la bajé con determinación. La cabeza cayó al suelo sin vida. Limpiamente. Muerta. Lo había hecho. Y había clavado profundamente el hacha en el tajo.

No tuve tiempo de disfrutar de la gloria. Sin cabeza, el sistema nervioso central del animal envió señales de emergencia al resto del cuerpo y el pollo se sacudió con violencia. Lo sostuve con firmeza mientras observaba el riachuelo de sangre oscura caer en el cubo casi repleto de sangre. Pero la violencia de la sacudida me sorprendió y, de pronto, una de las alas se soltó. Mientras intentaba controlar el ala libre, la otra también consiguió soltarse. La sangre seguía manando. No iba a dejar que goteara fuera del cubo y recibir un furioso «¡Qué puñetas!» de mi abuelo. Aplasté el ave contra el tajo. Ni una gota de sangre tocó el suelo.

Pero el pollo batió las alas con fuerza y las metió en el cubo levantando una rociada de sangre. De repente había sangre en mi nariz, mis orejas y mi boca. Oh, Dios. Tenía sangre por todas partes. La saboreé. La tragué. Pero por Dios que no solté el pollo. Debería haberlo hecho, pero no lo hice.

La sangre en los ojos me impedía ver. Lancé el cadáver hacia el cubo donde sus hermanos. Erré. En el instante en que chocó contra el suelo, la criatura sanguinolenta y decapitada se alzó sobre las patas y corrió por el patio, rebotando contra todos los obstáculos que encontraba.

Intenté limpiarme la sangre de la cara, pero también tenía las manos manchadas. Más tarde, Kim me contó que se había quedado de piedra, asombrado, mirando alternativamente al pollo y a mí. De un caos sanguinolento al otro.

Finalmente el pollo se derrumbó. Incliné la cabeza sobre el pecho mientras Kim me lavaba con una manguera. Ni pensar que el abuelo me permitiera utilizar la ducha para limpiarme. La ducha estaba reservada a la abuela. Kim y yo estábamos relegados al retrete exterior. (El abuelo, incluso, intentó enseñarnos a separar nuestros excrementos para usarlos como abono. ¡Buenos tiempos!)

Más tarde, por la noche, tuve que revivir la experiencia del «chico sangriento» mientras el abuelo, que ahora la encontraba muy divertida, se la contaba a la abuela. Ella estuvo menos solidaria de lo que yo esperaba. Recuerdo que rio con ganas. Todos rieron. Supongo que fue un episodio gracioso.

Repartidor de periódicos

Tras un año de recoger huevos y sacrificar pollos, a mi hermano y a mí nos sacaron del campo y nos reunimos con nuestra madre y nuestra hermana en la avenida Owensmouth 7308 de Canoga Park. La casa necesitaba una modernización o una demolición. Entre sus ventajas, era grande. Para compensar el coste del alquiler del inmueble, mi madre había subalquilado dos pequeños chalés que había en el patio y dos habitaciones de la casa. Los inquilinos eran hombres solteros de mediana edad en el punto más bajo de su fortuna. Todos utilizaban un lavabo que había detrás de la casa, pero para ducharse debían buscarse la vida. Nunca lo supimos, ni preguntamos.

Sin embargo, uno de ellos insistió en que, como parte del alquiler, se le permitiera bañarse una vez al día en el único baño de la casa. Así pues, cada día a las tres de la tarde había que dejar abierta la puerta que llevaba al baño desde el pasillo trasero para que «Don Limpio» entrara y se bañara, se afeitara e hiciera lo que fuera que hacía durante una hora. Eso suponía que debíamos asegurarnos de no tener que hacer pis durante ese intervalo. Si nos daban ganas, teníamos que caminar dos casas más allá, hasta la biblioteca del barrio, para usar el lavabo.

Los huéspedes, más el empleo a tiempo completo de mi madre en el departamento de fotografía de JC Penny, cubrían casi todos los gastos mensuales, pero no todos. Mi hermano trabajaba en la tienda de vestimenta del Oeste de nuestro vecino. Yo cogí varios trabajos ocasionales. Los dos contribuíamos al fondo común.

En el instituto tuve un trabajo —un timo, en realidad— como distribuidor de un periodicucho sensacionalista, el Canoga Park Chronicle. Se suponía que primero debía enjaretarle el periódico a la gente. Después me indicaron que pasara a cobrar la cuota. Vaya sorpresa más grande: no había mucha gente dispuesta a pagar tres dólares con diez céntimos al mes por un diario que ni habían pedido ni querían. Las pocas personas que pagaban, lo hacían de mala gana y solo porque se apiadaban de mí.

Sondeé cada casa de los más de dos kilómetros cuadrados de mi territorio. Perdí la cuenta de cuántas veces oí:

—Deja de traer esta cosa. Es molesto tener que recogerla del porche cada vez para tirarla a la basura.

—Vale —decía yo, con más desesperación en la voz que agudeza—, entonces pague ahora el último mes como cuota de cancelación.

—¡Yo nunca lo he pedido, listillo!

Intentar endilgarle a la gente algo que de forma evidente no deseaban socavó mi confianza y mi ánimo. Quería renunciar cada día. Y el tiempo que me tomaba hacer el reparto estaba afectando mi plan maestro de conseguir un promedio de siete en el instituto Columbus Junior High.

Decidí que solo repartiría el periódico a la gente amable que se compadecía de mi situación. El resto de los ejemplares los tiraba en un contenedor de basura que había cerca de casa. Caminaba relajadamente hasta el contenedor, miraba alrededor para cerciorarme de que no había testigos, levantaba la tapa y echaba rápidamente todos los diarios dentro. Después me alejaba andando despreocupadamente.

Nadie se dio cuenta... hasta que se dieron cuenta. Parece que las tiendas que pagaban el contenedor no aprobaban mis hábitos de eliminación de residuos. Llamaron al diario e imagino que a mis jefes no les resultó difícil encontrar al responsable del extraño caso de los periódicos perdidos. Mi jefe llamó a casa y me puso a parir. Recuerdo que utilizó la palabra «robar» varias veces. Después me despidió.

Me quedé en la cocina, sosteniendo el auricular después de que él hubiera colgado. Me atormentaba la vergüenza y, más que eso, la sorpresa. Yo sabía que mis actos eran dudosos, pero no creo que comprendiera del todo que constituían una especie de delito.

Pete el Escurridizo

Yo era el chico que siempre buscaba el atajo, el embaucador, el timador. Era el travieso. Si había alguna forma de eludir la responsabilidad, yo la encontraba. En algún momento mi familia me puso el apodo de Pete el Escurridizo.

Hice honor al apelativo, especialmente durante mi adolescencia. En la clase de carpintería, el profesor me preguntó qué me gustaría hacer como trabajo final. Me sentía alejado de mi madre, por lo que decidí intentar acortar la distancia construyéndole un tablero de ajedrez, que fue uno de la media docena de proyectos aprobados. Aunque carecía de gran talento en el área de carpintería, la pieza me salió bastante bien. Compré unas patas torneadas profesionalmente, se las coloqué al tablero y, voilà!, le regalé el producto a mi madre.

«Mamá, he hecho algo para ti.»

¡La expresión de su cara! Estaba exultante. No la había visto tan feliz desde mi niñez, antes de que papá se fuera. Yo no recibía muchos elogios ni apoyo. La valoración genuina de aquello que mi madre consideró un producto de mi destreza artesanal y el asombro que eso causaba fueron puro gozo para mí. Un auténtico placer.

Un día entré en la sala y ella estaba, orgullosa, presumiendo de la mesa ante un amigo. Acariciaba las patas como la animadora de un programa de juegos enseñando el premio mayor. «Lo ha hecho mi hijo Bryan —exclamaba mi madre—. Todo tan bellamente diseñado, ¿no crees?»

Estuve a punto de interrumpirla para aclarar que, en realidad, yo solo había hecho el tablero de ajedrez, pero el amigo de ella estaba impresionado y eso la hacía más feliz. Me sentía en un punto intermedio entre sonreír y vomitar. Quería decir: «¡Las patas no las hice yo! ¡Míralas, son perfectas! Solo se pueden hacer con un torno profesional.»

¿Cómo era posible que no se diera cuenta? Le había dicho que había hecho una mesa de ajedrez. Di por supuesto que entendería que me refería al tablero. Pero me abstuve de corregirla. Mi madre no era feliz con frecuencia —nunca, la verdad— y no quise interrumpir esa pequeña racha. En consecuencia, a partir de ese momento, cuando alguien me preguntaba si había hecho la mesa, me limitaba a asentir con la cabeza. Mamá la conservó durante años y cada vez que teníamos un invitado se ponía a hablar emocionada sobre mis habilidades artesanales. Yo solo asentía y sonreía, y empezaba a sentirme cómodo con aquella mentira.

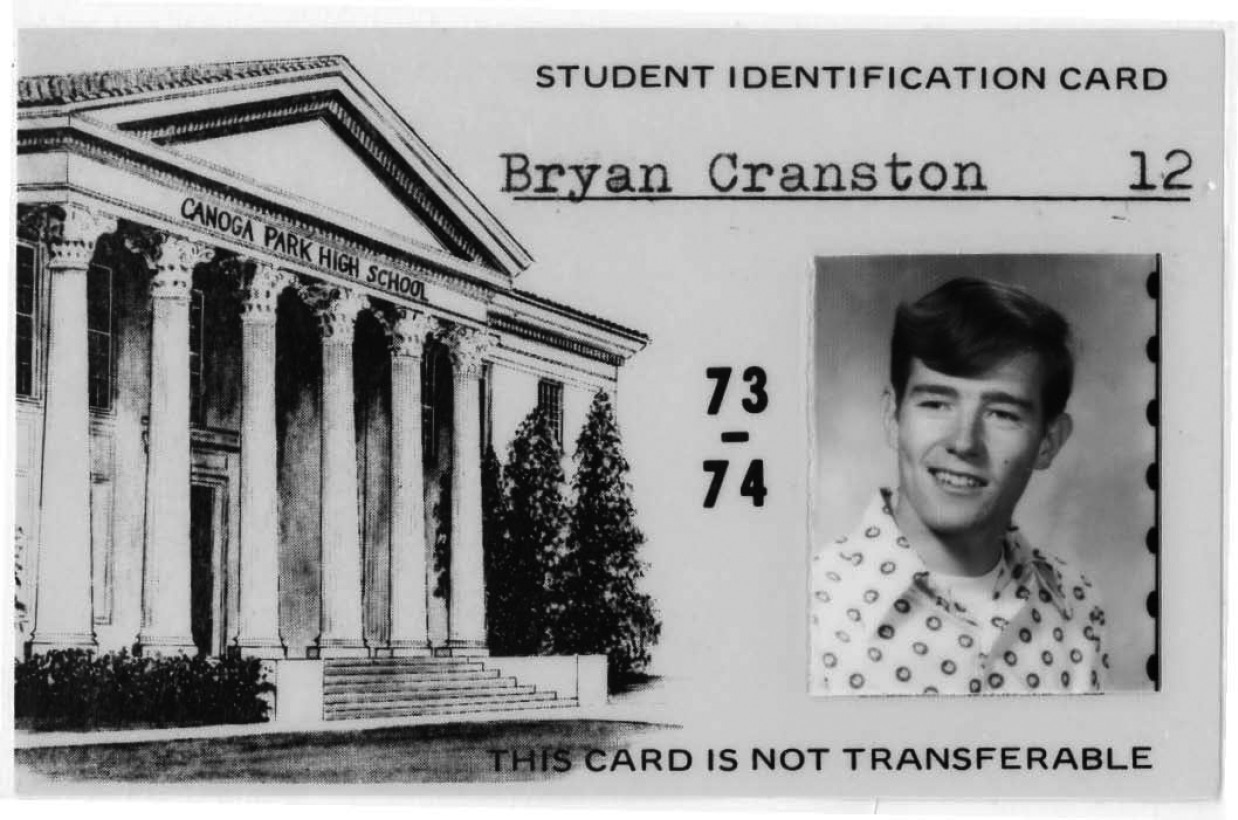

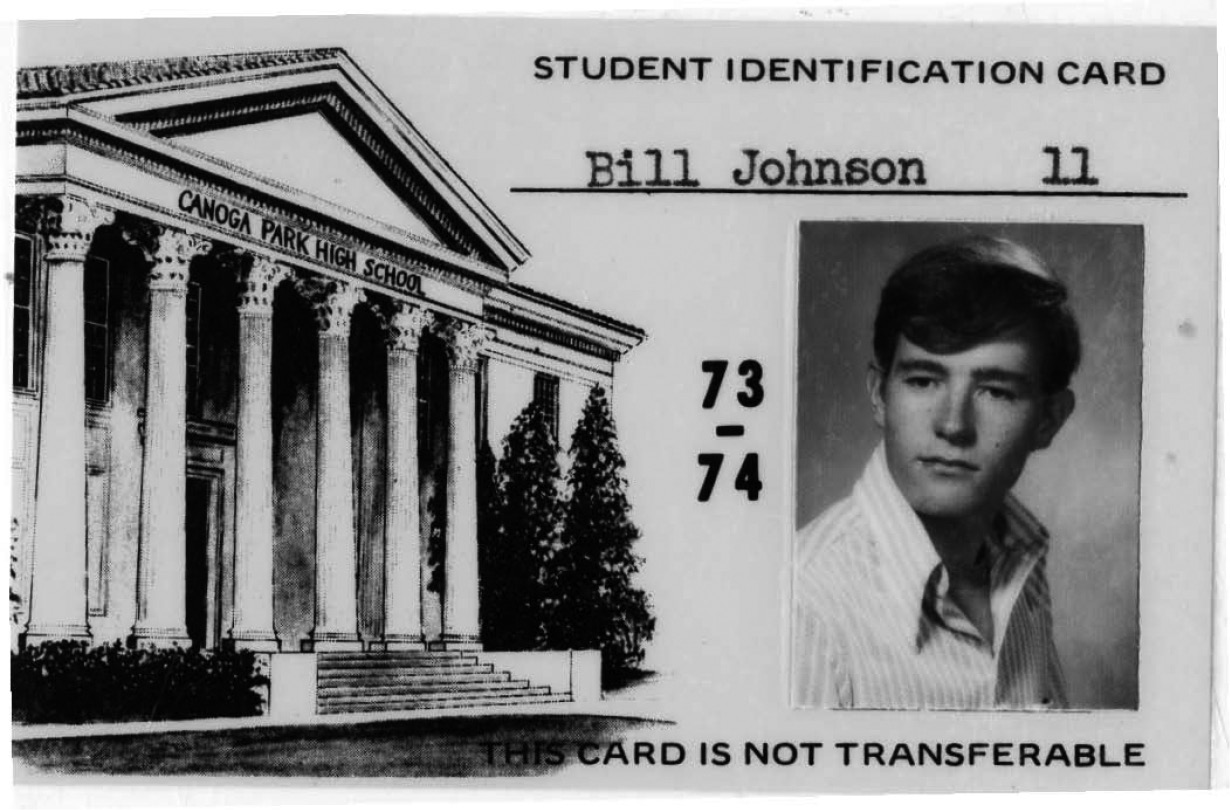

A lo largo del instituto me fui volviendo cada vez más taimado. Conseguí dos tarjetas de estudiante, ambas con mi fotografía, pero el nombre de mi alter ego era Bill Johnson (había escogido uno que pudiera recordar con facilidad). Mi idea era que, si me metía en líos, podría despistar a las autoridades y alejarlas del rastro de Bryan Cranston entregándoles la tarjeta de Bill Johnson. Bryan estaba en segundo de bachillerato, clase 1974 de Canoga Park High. Bill, en cambio, era de la clase 1975, de primero de bachillerato. Yo no quería que hubiera ninguna confusión. Había pensado cada detalle.

No pertenecía a ningún club u organización, pero el día de la foto, mi mejor amigo, Sergio García, y yo nos colamos en una gran cantidad de fotografías grupales. Ahí estábamos entre los Caballeros y Damas, y con los orgullosos miembros del Club de Química, la frente bien alta. También salimos como guapos cachorros de reporteros en el Hunter’s Call, el periódico escolar. Los demás chicos realmente participaban en algo, aprendían ciencia, periodismo... no sé qué aprendían los Caballeros y Damas. Pero ahí estaba yo, posando para la foto. Era una tontería, una broma, y los otros chicos pensaban que era divertido, pero bajo la broma estaba la verdad: yo estaba buscando. Aparecía donde no tocaba. No aparecía donde tocaba.

Y, de hecho, en mi anuario del bachillerato no aparezco en la fila de alumnos cuyo apellido comenzaba por C. Hubo un momento en que dibujé una flecha indicando el lugar donde debería haber estado mi fotografía y escribí con mayúsculas:

¿DÓNDE ESTOY? ¡VAYA TIMO!

¿DÓNDE ESTOY?

Alimentador de la bestia

Entré a trabajar a pocas calles de casa, preparando la edición dominical del Los Angeles Times para su distribución. Aburrido. En el lado positivo, trabajaba con Reuben Valdez. Reuben era un deportista excelente, con una gran personalidad y una sonrisa que lo hacía popular entre las chicas. Yo, por mi parte, no había logrado entrar en el equipo de béisbol y tenía una sonrisa torcida. Yo era corriente y tímido. Me gustaba trabajar con un rayo de luz como a Reuben. Tal vez se me pegara un poco de esa luz.

Llegábamos a las tres de la mañana a nuestro lugar de trabajo, una nave industrial, y el inconfundible olor del papel prensa nos abofeteaba incluso antes de levantar la cortina metálica. Nos poníamos a trabajar ordenando todas las secciones del periódico que nos habían dejado junto a la puerta. Después, uno de nosotros alimentaba la bestia, una antigua máquina plegadora de papel, con una línea de montaje de rodillos y una máquina de envasado. Cuando doblaba el grueso papel y lo ataba con cordel, la bestia hacía un ruido horrible, como de trituración. El que no alimentaba la máquina recogía el producto terminado y lo apilaba para nuestro jefe, Leroy Waco, cuyo apellido se pronunciaba con una «a» larga, como se estila en Texas, pero a quien nosotros, por supuesto, llamábamos Wacko, es decir, «Chalado».

Al amanecer, tras haber acabado la alimentación de la máquina y el apilado de periódicos, cargábamos la edición en el coche de Leroy. Él repartía los diarios y yo me iba andando a casa en estado de estupor a causa del agotamiento.

Arrojar los periódicos desde un Volkswagen Escarabajo le daba a Leroy más trabajo que a un hombre sin un brazo. En realidad, eso es precisamente lo que él era. Por eso en el periódico le llamaban tragaperras, porque había perdido el brazo derecho. (Nunca le pregunté cómo.) Leroy pasaba el brazo izquierdo por dentro del volante y lo dejaba sobre la palanca de cambios. Cuando se acercaba a la casa de un cliente, reducía la velocidad, ponía punto muerto y quitaba el brazo del volante mientras conducía con las rodillas. Cogía un diario y lo lanzaba hacia el porche o la entrada de la casa. Jamás erraba el blanco. Tenía la elegancia, la precisión y la coordinación de un parador en corto ganador del Guante de Oro al realizar una jugada doble.

En ocasiones, cuando íbamos adelantados y los diarios ya estaban envueltos y listos para su distribución, yo iba en el asiento del acompañante.

—¡Atención! —decía Leroy, dándome la entrada.

Encajado en el asiento del coche, me preparaba para lanzar un periódico por la ventanilla. Él aminoraba la velocidad y gritaba:

—¡Ya!

Y allá iba el diario. Yo no poseía ni una pizca de la destreza de Leroy. Mis periódicos solían toparse con árboles, arbustos y alcantarillas.

—Joder, chico —gruñía Leroy. Nos llamaba «chico» a ambos, a Reuben y a mí. No creo que ni siquiera supiera nuestros nombres.

Nos habíamos detenido y yo corrí a dejar el periódico donde correspondía.

Leroy no tardó mucho en repensar mi puesto de trabajo.

—Ocúpate de que haya un suministro continuo de diarios para que yo los coja cuando esté preparado —había dicho con un suspiro.

Alimentar la bestia, nada más.

Pintor de brocha gorda

Cuando finalmente me harté de alimentar la bestia, mi amigo Jeff me propuso trabajar para su padre, un pintor de casas que necesitaba ayuda los fines de semana. Había conocido a Jeff en la División West Valley de los Exploradores del Departamento de Policía de Los Ángeles, una rama de los Niños Exploradores. Jeff era indígena y podía bromear con su apellido, Redman [hombre rojo]. Era un chico guay y espabilado, y muy travieso. Su padre, Jim, era un hombre de pocas palabras.

En nuestro primer día juntos, un sábado, Jim me recogió a las seis de la mañana y fuimos en coche, en silencio, hasta un edificio industrial, un trabajo que él ya había empezado. Cuando comenzamos, me lanzó un trapo y me dijo:

—Empápalo con trementina y guárdatelo en el bolsillo. Cada vez que ensucies algo lo limpias de inmediato. Será tu mejor amigo.

—Vale —respondí. Parecía razonable.

Ese primer día acabamos al atardecer. Yo estaba molido. E incómodo. Cuando Jim me recogió la mañana siguiente, me había salido un misterioso sarpullido en la espalda que me picaba, me escocía y me molestaba como mil demonios. Camino del trabajo, Jim se percató de que me rascaba la irritada nalga izquierda.

—¿Qué te pasa?

Le dije que no lo sabía, pero que probablemente me había picado un bicho o tenía una especie de reacción alérgica. Lo miré y advertí una ligera sonrisa en sus labios. Nos quedamos en silencio un rato, algo sencillo para los hombres. Pero ¿por qué sonreía? Entonces me di cuenta. Me había dicho que guardara el trapo con trementina en el bolsillo. ¡Era la trementina! ¡El muy desgraciado lo había hecho adrede!

No dije nada. Lo tomé como una especie de iniciación, pero busqué otro sitio para poner el trapo con trementina.

Un día, después de la hora de salida, no volvimos directamente a casa. En lugar de ello, Jim me condujo hasta un vecindario alejado. Detuvo la camioneta en un callejón, detrás de una hilera de casas adosadas, y se bajó. Me pregunté adónde iba, pero no dije nada. Me había acostumbrado a su carácter taciturno. Jim se asomó por encima de una valla y después volvió a la cabina de la camioneta. Me extendió una bolsa de papel de esas que se usan para llevar el almuerzo y me indicó que no la abriera.

—Sube a la caja de la camioneta y mira por encima de la valla. Verás una piscina. Lanza la bolsa a la piscina, baja y vuelve a la cabina.

La tarea parecía bastante simple y, además, sabía por qué me pedía que lo hiciera yo en lugar de hacerlo él mismo. Los años de trabajo físico lo habían machacado. Sus brazos tenían una movilidad reducida.

Pregunté qué había en la bolsa.

—Solo hazlo —me dijo, y yo hice lo que mi jefe me indicaba.

Subí a la caja de la camioneta y me asomé por encima de la elevada valla que separaba la propiedad del callejón. Vi que había por lo menos cinco metros hasta la piscina, por lo que el lanzamiento tenía que llegar al menos hasta allí. Mejor un poco más, para prevenir que la bolsa no cayera en la tumbona o en una silla. Recordé por un segundo cuán decepcionado había quedado el manco Leroy después de mi fracaso como lanzador de periódicos. Esta vez no podía echarlo a perder. Sopesé la bolsa en mi mano y pensé que era lo bastante pesada como para lanzarla desde abajo, como si fuera una herradura. Calculé la distancia varias veces, concentrado, y finalmente Jim se impacientó.

—¿Qué puñetas estás haciendo? Lanza la jodida bolsa.

Respiré hondo y lo hice. Buena sensación. Pareció ir bien. ¡Estuvo bien!: justo en medio de la piscina. ¡Sí! Hice un gesto de triunfo elevando el puño, bajé y me metí en la cabina. Mientras Jim conducía yo esperé la explicación. Como no me la daba, le pregunté sobre el asunto. Asintió y sonrió.

—Dentro de la bolsa había tinta china seca —respondió. Cuando el papel se empapara y se rompiera, el polvo se distribuiría por toda la piscina y acabaría pegándose en el enlucido de las paredes y el fondo, con lo cual se teñiría horriblemente. Para eliminar la tinta, los propietarios tendrían que vaciar la piscina y pulir toda la superficie. Por eso Jim me había indicado que no abriera la bolsa. Me habría manchado las manos. Me explicó que les había pintado la casa hacía más o menos un año, pero se negaban a pagarle. Este era su modo de saldar la cuenta.

En otra ocasión, Jim me recogió y fuimos a un pequeño mercado que abría temprano. Cogió un par de refrescos, unos paquetes de cigarrillos —ese hombre sí que fumaba— y seis caballas. Una selección de provisiones bastante extraña, pero como había llegado a conocer a Jim... no me pareció tan extraña. Ni siquiera me molesté en preguntar.

Fuimos hasta una casa moderna de dos plantas, deshabitada, que había en el área de Mount Olympus, en las afueras de Laurel Canyon, en Hollywood Hills. Aparcamos junto al bordillo y Jim me dijo que cogiera la escalera de tres metros. Él recogió una llave oculta en una maceta del porche y subió a la planta alta; lo seguí de forma instintiva. Me señaló un sitio en el centro del pasillo. Abrí la escalera en ese preciso lugar. Me indicó que subiera y abriera la rejilla del aire acondicionado. Lo hice. Se soltó el filtro y se lo pasé a Jim. Mientras intentaba estabilizarme a unos dos metros y medio del suelo, oí un ruido como de papel arrugado. Bajé la vista y vi a Jim quitándoles el papel encerado a las caballas.

Con calma, me indicó que lanzara una caballa dentro de una de las tuberías del aire acondicionado, tan lejos como me fuera posible. Eso hice y oí que el pescado resbalaba unos cuatro o cinco metros. Me pasó otra caballa, y esta vez me dijo que la lanzara por otra tubería. Eché tres pescados en tres direcciones diferentes. Volví a asegurar el filtro y colocar la rejilla. Bajamos a la toma de aire de la planta inferior y repetimos los pasos. Tres pescados, tres direcciones.

Regresamos a la camioneta y estuvimos un rato en silencio. Cuando ya no lo soporté más, le pregunté qué había sido todo aquello.

—No hay ningún pescado que huela tan mal como la caballa podrida —respondió.

La única forma de eliminar el hedor sería reemplazar toda la tubería y los compresores del aire acondicionado. El sistema íntegro. Era otro problema de negativa de pago. Le pregunté si alguna vez había intentado los procesos judiciales monitorios. Me dirigió la sonrisa más ancha que le había visto y respondió:

—Acabamos de hacerlo.

Explorador

A mi padre le gustaba que el nombre Kim Edward Cranston sonara como King [Rey] Edward Cranston, pero cuando mi madre propuso que le pusieran solo King, mi padre contestó que para mi hermano sería muy duro hacerle honor al nombre y que podría confundir a la gente. Podrían pensar que era nuestro perro: «¡King, ven aquí!» Por tanto, le quedó Kim y así continuó durante unos doce años.

Kim siempre sintió que la cuestión de su nombre había sido tratada con ligereza. Decía que Kim era nombre de chica. Edward, su segundo nombre, era un poco mejor, y Kim también detestaba las opciones que ofrecía: Ed, Eddie... ¡Chorradas!

No obstante, en el instituto se convirtió en Ed, la opción más pasable.

Después del día de los oficios de Canoga Park High, Ed se unió a los exploradores del Departamento de Policía de Los Ángeles, un campo de formación para futuros oficiales de policía. En aquella época todos los institutos de secundaria, especialmente aquellos que, como el nuestro, estaban situados en áreas de clase media baja, recibían visitas de proveedores de servicios para hacer que los chicos empezaran a pensar acerca de sus vidas después de segundo de bachillerato. No sé con exactitud qué fue lo que atrajo a Ed al programa, pero sé lo que me atrajo a mí. El primer año que mi hermano pasó en los exploradores hizo un viaje a Hawái. El año siguiente fue a Japón. Yo perdía el tiempo en trabajos ocasionales mientras mi hermano nos enviaba postales desde playas de arena blanca y arcos torii. Contemplé largamente aquellas imágenes, lleno de envidia.

Me uní a los exploradores cuando alcancé la edad mínima para hacerlo, dieciséis años. No tenía planes de hacer carrera como policía; solo quería viajar por el mundo. Pero para unirte a los exploradores tenías que asistir a la Academia de Policía durante ocho sábados seguidos y estudiar el oficio de policía. Entre otras labores, se pedía a los exploradores que se ocuparan de las rutas de los desfiles, que colaboraran en tareas menores de control del tráfico, que expidieran permisos de circulación para bicicletas y que participaran en la búsqueda de pruebas en diversas escenas del crimen.

La División de West Valley era la flor y nata del cuerpo. La causa de ello era en gran medida el sargento Roy Van Wicklin (Van para todos menos para los novatos; había que ganarse el derecho de llamarle Van). Había sido paracaidista del ejército en la Segunda Guerra Mundial e implantado la disciplina militar en los exploradores. Era un tipo sólido. Y duro, pero solo porque se preocupaba mucho. El sargento hizo que, antes de comenzar la academia normal con el resto de los reclutas, los novatos de su división tuvieran un «fin de semana infernal». Estudiamos procedimientos y códigos policiales, y formaciones. Entrenamos como animales: comer, entrenar, dormir, entrenar. Los reclutas más antiguos contribuyeron a hacer ese fin de semana aún más infernal. Fue un coñazo. Nuestro consuelo era saber que todo el maltrato que soportábamos podríamos devolvérselo a los nuevos reclutas el año siguiente.

Cada año, el sargento Van Wicklin organizaba para nosotros una visita especial a la morgue. «Especial.» ¡Y un cuerno! Muchos adujeron motivos lamentables por los cuales no podrían hacer la visita: sobrecarga de deberes, mi abuela me necesita para que la ayude a cruzar la calle, diarrea explosiva, etcétera.

Quienes no disponíamos del cerebro o el valor para inventar una excusa subimos al autobús. Miré alrededor y vi que todos sonreían nerviosos. Todos estábamos asustados, pero ninguno lo demostraba. Eso no habría sido de hombres.

El olor del formol —una mezcla de líquido para encurtidos y loción para después del afeitado— me hacía lagrimear. Avanzamos por una larga hilera de cuerpos cubiertos con sábanas blancas. Parecían zombis mirando a unos aterrorizados adolescentes que desfilaban a regañadientes por el pasillo. Atisbé el pie azulado de un hombre que asomaba de la sábana. Miré y comprobé que todos los cuerpos tenían un pie descubierto, con una etiqueta colgando del pulgar: una manera de que los técnicos pudieran ubicar rápidamente un cadáver en concreto. Todo lo que estas personas habían logrado en vida, todo lo que habían visto y sufrido, se había reducido a una etiqueta que colgaba de un pulgar. Ese era el hecho inevitable.

En otra sala, dos hombres vestidos con monos de caucho hablaban de forma relajada mientras trabajaban. Se oía música proveniente de una pequeña radio. Casi no se percataron de nuestra presencia. Uno de ellos estaba ocupado con un recién llegado, un cadáver en pleno rigor mortis, un proceso natural que sobreviene poco después de la muerte y causa la rigidez de los músculos. El técnico hizo crujir las extremidades. Nos habían enseñado que esa parte del procedimiento se llamaba ruptura de la rigidez. Relajaban los músculos y preparaban el cuerpo para el paso siguiente. Ninguna explicación podía cambiar lo brutal que parecía esa práctica. Resultaba difícil aceptar que esos cuerpos ya no sentían nada.

El otro hombre estaba lavando el cadáver de una mujer con una esponja y agua jabonosa. Yo tenía dieciséis años. Lo único que deseaba en mi vida era ver a una mujer desnuda. Para mi gran desgracia, esa fue mi primera vez. Bueno, aparte de Playboy y algún atisbo accidental de mi abuela entrando en la ducha.

Quienquiera que haya sido —de veintitantos y bonita—, me pregunté cómo se habría llamado, cómo había muerto, si sus familiares estaban hechos polvo por la tristeza. Me inundó un sentimiento abrumador y devastador de compasión.

¡Paf! Uno de mis compañeros se desplomó, desmayado. Todos corrieron en su auxilio. Se recuperaría. Los técnicos sonreían.

Un médico estaba describiendo el protocolo de la morgue, pero su voz se transformó en un ruido de fondo, como el sonsonete de la maestra en una tira de Charlie Brown. No advertí la canción que sonaba en la radio hasta que casi habíamos salido de la sala: el éxito de los Everly Brothers Wake Up Little Susie [Despierta, pequeña Susie]. Jamás volví a escuchar esa canción de la misma manera.