No era la primera vez

que estaba a punto de morir...

Fue en África, en el verano de 1991. Tenía 23 años. Meses antes yo compaginaba mis estudios de Nutrición con el trabajo como actor de reparto en una serie de TVE que dirigía Manuel Armán, uno de los grandes realizadores de televisión hasta la fecha. Un día habíamos acabado de rodar unas escenas y, mientras paramos para el bocadillo, le oí hablar por casualidad con Nacho, otro compañero productor de la tele, sobre la posibilidad de viajar a África.

—Perdón, ¿estáis hablando de ir a África?

—¡Hola, Miguel Ángel! Sí, nos vamos los dos solos a África en agosto. Nadie más se ha apuntado.

—¡Ya no! ¡Ya somos tres para ir! —les dije sonriendo.

—¿En serio? ¿Te vienes con nosotros?

—Sí, si me dejáis, sí.

Recuerdo que luego me confesaron ambos por separado que, de no haber ido yo, habrían anulado el viaje, porque ellos tampoco se conocían tanto como para viajar casi un mes los dos solos a un sitio tan salvaje. Así que, sin pretenderlo, me convertí en el engranaje que hacía que todo girara adecuadamente.

Fue un viaje increíble en muchos sentidos. Era la tercera vez que yo salía de España, la última había sido a París y la anterior a Portugal, así que África se abría ante mí como un mundo nuevo, salvaje y mágico.

Llegó el uno de agosto y nos embarcamos rumbo a Nairobi, con una gran emoción por descubrir una tierra que solo habíamos visto en el cine, la tele y los documentales de La 2. Me acordaba de las películas de Tarzán, con Johnny Weissmüller, que ponían los sábados por la tarde después de Heidi, de Marco o de Mazinger Z. En ellas siempre salía Nairobi a relucir y, por fin, yo iba a viajar allí. Estábamos los tres muy contentos y emocionados.

Llegamos a Nairobi y, tras dormir esa noche, lo primero que hicimos fue alquilar un coche, porque teníamos veintiséis días por delante y habíamos decidido ir por nuestra cuenta, organizando el viaje sobre la marcha. Nos decidimos por un Tata Sierra, un todo terreno pequeñito, ligero y con pinta bastante endeble, que al final resultó ser el mejor coche del mundo, ya que pasaba por todas partes, se hundía poco en el barro y se sacaba con facilidad de él —en comparación con los grandes, pesados y lujosos todoterreno con que nos cruzábamos en las reservas—. Parte del techo se podía descapotar, lo cual permitía al que iba en los asientos traseros sentir la transgresora libertad de ir de pie recibiendo el aire en la cara y una visión de 360 grados desde la altura, cosa que en África resultaba una sensación maravillosa, porque eras el primero en ver los animales y dirigir el coche hacia ellos.

|

Manuel y yo en un alto del camino con nuestro jeep Tata Sierra. |

Esa misma mañana fuimos a casa del embajador, que era amigo de la familia de Manuel, y nos invitó a comer. Nos ofreció, además, su ayuda para lo que pudiéramos necesitar mientras estuviésemos en el país. Como buen embajador, nos advirtió de todos los peligros que debíamos evitar: caminar por la noche, salir del circuito turístico, ir solos a cualquier lugar, decirle a algún extraño dónde estábamos alojados o cuál era la ruta que íbamos a seguir, comer en los puestos callejeros, beber agua que no estuviese embotellada ni fuera abierta delante de nosotros, tomar bebidas con hielo fuera de los hoteles, comer verduras o frutas crudas, no llevar pastillas potabilizadoras ni, por supuesto, cambiar dinero en el mercado negro.

La mayoría de los consejos eran obvios y los que tenían que ver con la alimentación, casi de obligado cumplimiento, porque nadie quiere verse con una gastroenteritis aguda en un sitio como África. Pero el embajador no fue consciente de que no le estaba dando consejos a una familia con dos niños pequeños que hubiera ido a África a ver animales en un camión reconvertido en autobús desde el cual los turistas hacen fotos a varios metros de altura y sin ningún tipo de peligro, sino a tres chavales jóvenes, ávidos de vivir aventuras de todo tipo en el sitio más salvaje de la Tierra.

Ya por la tarde fuimos a cenar al Carnivore, uno de los restaurantes más famosos de Nairobi, donde se dan cita todas las delegaciones diplomáticas, los ejecutivos de las empresas extranjeras más importantes y la gente pudiente de la ciudad. Comimos toda clase de carne: ñu, cebra, antílope, búfalo, etcétera, que van sirviendo por las mesas, cortándola al momento delante de ti. Y todo ello aderezado con todo tipo de salsas y ensaladas y acompañado de una gran variedad de bebidas. Mientras tanto, un grupo de música en vivo invitaba a levantarse y bailar al ritmo de pop africano. Tras la cena y un rato de baile llegamos al hotel muy cansados después del viaje desde España y de no haber parado en todo el día, pero al entrar en la habitación observé desde mi ventana decenas de pequeñas hogueras que se perdían hasta donde alcanzaba la vista en una zona no edificada de las afueras.

Bajé a recepción y le pregunté a uno de los trabajadores del hotel qué era aquello. Me dijo que esas hogueras las encendía la gente pobre que no podía acceder a entrar en una discoteca o un bar, y que se reunía alrededor de ellas a beber, cantar y bailar. Obviamente las palabras del embajador sobre no caminar de noche, no salir solos y no alejarse de las zonas turísticas, las cuales, por supuesto, resonaban en mi cabeza, solo sirvieron para acrecentar mi deseo de transgredir todas las normas. Salí a la calle, entré en una especie de tienda de ultramarinos que encontré abierta y compré unos litros de cerveza. Me dirigí en medio de la oscuridad hacia las primeras hogueras que vi en un descampado y me presenté diciendo que acababa de llegar a Nairobi, que había visto las hogueras desde la ventana de mi hotel —lo cierto es que desde allí mi hotel se veía muy lejos— y que quería compartir un rato con ellos. Como he podido ir viendo luego a lo largo de mi vida, lo que más desea y agradece cualquier ser humano es ser reconocido como tal, sentir que existe para los demás, que no es mirado por encima del hombro, ni tratado como inferior ni discriminado. Sí, estoy hablando de dignidad. Compartí con ellos dos horas maravillosas en las que charlamos de España, de África y, por supuesto, de fútbol: del Real Madrid y del Barcelona. Ahí comprendí que es nuestra mejor carta de presentación en el mundo.

|

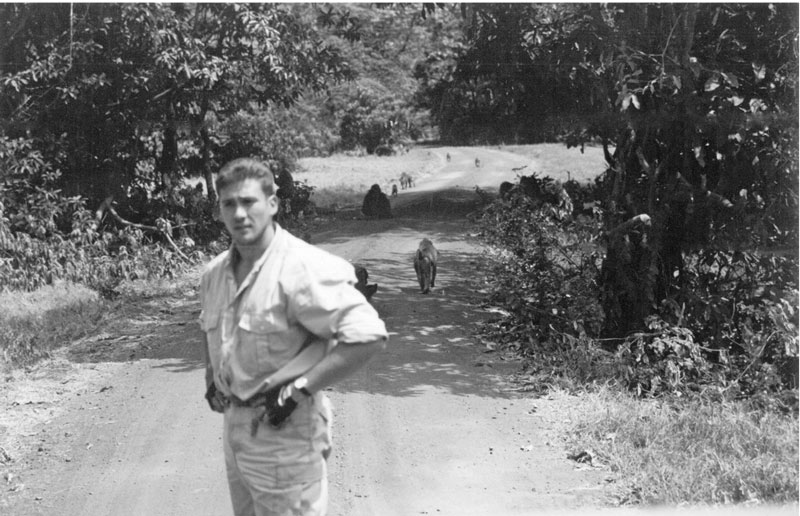

En una de mis múltiples bajadas del jeep. |

Por la mañana, mientras desayunaba con Nacho y Manuel, les conté la aventura y me dijeron que estaba loco, que lo que había hecho era peligroso. Y sí, estaba loco, loco de aventura. El peligro me hacía sentir vivo. En los días siguientes contratamos a un guía para que nos acompañara y recorrimos varias reservas, en las que sobornamos a los guardas para que nos cobraran menos por entrar, pero al hacerlo nos pusimos otra vez varias veces en grave peligro porque no había ningún registro de entrada, por lo que, una vez dentro, cualquiera, incluso los mismos guardas, podían habernos secuestrado, matado para robarnos y enterrado. Y jamás se hubiera vuelto a saber de nosotros, porque oficialmente nunca habíamos estado allí.

Fueron días mágicos en los que nos levantábamos a las cinco de la mañana para ver los increíbles amaneceres de África y cómo el reino animal se ponía en marcha. Es cierto que de noche la actividad tampoco cesa, pero es más difícil verla y, además, nosotros también teníamos que descansar algunas horas. En las reservas está prohibido bajarse del coche excepto en las zonas habilitadas para ello debido al peligro real que supone estar rodeado de animales salvajes, pero esa era nuestra actividad preferida y, como nadie nos controlaba, lo hacíamos todo el tiempo, aunque la verdad es que casi siempre, cuando yo les decía a Nacho y a Manuel que bajásemos, ellos me respondían: «Baja tú y nosotros te hacemos las fotos». Ambos llevaban sendas cámaras fotográficas muy potentes para la época, no en vano trabajaban en televisión y, en el caso de Manuel Armán, como realizador. Así que yo salía del coche y ellos disparaban sus cámaras mientras me acercaba a las jirafas, los elefantes, los monos papiones, las hienas... A veces, cuando no les hacía gracia mi grado de exposición al peligro, bajaban las cámaras y, para que volviera, me gritaban desde el coche que no seguían haciendo fotos.

|

Caminado entre papiones. |

Un día, ya en Tanzania, en la ciudad de Arusha, volví a ponerme en peligro: esta vez, de nuevo, yo solo. Hasta ese momento habíamos cambiado nuestros dólares por chelines tanzanos en los bancos. Pero nos habían dicho ya varias veces que en el mercado negro podíamos doblar, incluso triplicar si negociábamos bien, el valor del dinero. Así que después de discutirlo un buen rato, recordando lo que nos había dicho el embajador y viendo que Manuel y Nacho se echaban para atrás respecto a la idea que ellos mismos habían promovido también en los días anteriores, me levanté de la mesa y les dije:

—¡Voy yo! Va, decidme cuanto queréis cambiar vosotros.

Me dieron los dólares que cada uno quiso, pero pensaban que bromeaba y se quedaron estupefactos cuando me vieron salir por la puerta de la cafetería y perderme entre las calles. Creo que no fue nada difícil para los cambistas entender qué hacía un chaval blanco de veintitrés años caminando por las calles no céntricas de Arusha. Obviamente, o quería drogas, o chicas o cambiar dinero. Me ofrecieron droga y chicas varias veces, las cuales yo rechazaba con un leve movimiento de cabeza y levantando un poco la mano en señal de «no insistas». Pero enseguida me interceptó un tipo negro de unos treinta años enseñándome un pequeño fajo de billetes que sacó del bolsillo derecho de su pantalón, en clara señal de cuál era su trabajo.

—¿Cuál es el cambio? —le pregunté, para que me dijera el tipo de cambio.

—¿Cuánto quiere? —me contestó él, para que yo le dijera cuánto quería cambiar.

—Quinientos dólares —le respondí.

Debía de ser mucho por la cara que puso. Me dio una cifra que no recuerdo, pero que era una gran gran cantidad de dinero.

—Sígame —me dijo, en un inglés ininteligible, y yo, obviamente, lo seguí.

Empecé a preocuparme cuando vi que se iban acercando a él otros tipos, a cuál con peor pinta y, después de cruzar entre ellos unas palabras en suajili —idioma que obviamente yo no entendía— se unían a nosotros «discretamente», siguiéndonos a cierta distancia, pero sin perdernos ya de vista. Los minutos iban pasando y yo miraba hacia atrás de vez en cuando, consciente de que me había alejado mucho de las calles principales y de que nos seguían varias personas, por lo que no veía opción de regresar. A cada instante pensaba que ya teníamos que llegar a donde fuera que me estaban llevando, pero trataba de no mostrar ningún tipo de nerviosismo. Después de caminar unos diez minutos —que se me hicieron eternos— durante los cuales nos habíamos introducido en los suburbios entre edificios a medio construir, me vi en una escalera entre el primer y segundo piso de un edificio en construcción con aspecto de abandonado. Estaba lógicamente muy asustado y arrepentido de haberme metido yo mismo en la boca del lobo. Me sentí un estúpido y pensé que algo grave me iba a pasar por culpa de la avaricia de conseguir un mejor cambio, pero, sobre todo, por mi búsqueda constante de vivir sensaciones fuertes desde que pisé África. Intenté disimular todo el miedo que sentía por dentro con una actitud y una expresión corporal desafiantes. La cabeza alta, la expresión de la cara seria, pero con tranquilidad, buscando con la mirada los ojos de aquellos tipos, erguido, los hombros atrás, los brazos semiflexionados y apretándome cada puño con la otra mano alternativamente. En un momento dado apareció otro hombre por la escalera y empezó a sacarse fajos de billetes de dentro del pantalón, de la entrepierna. Sí, lo sé... asqueroso. Me dijo en inglés:

—Toma. ¡Aquí está!

—¿Cuánto hay? —le inquirí.

—¡Está bien! ¡Toma! —me respondió.

Agarré los fajos de billetes y lo lógico hubiera sido darle los quinientos dólares y salir de allí pitando, pero en ese momento estaba rodeado por siete hombres que no paraban de hablar entre ellos en su idioma y cada vez percibía mayor nerviosismo. Pensé sinceramente que no iban a renunciar a quedarse con todo, con su dinero y con el mío, que iban a hacerme algo, y que lo tenían muy fácil. Estábamos en un lugar apartado, a diez minutos de las calles principales. Ellos eran siete y yo uno. Tenía que dominar la situación psicológicamente, así que me puse a contar billete a billete uno de los cuatro fajos que tenía. El tipo que me había interceptado me insistía una y otra vez en que estaba bien, que estaba la cantidad pactada. Cuando ya había contado medio fajo me di cuenta de la estafa que intentaban hacerme y volví a pensar que quizá lo mejor era disimular, agarrar el dinero, darle el mío y largarme, pero no lo hice. No podía. Era asumir una humillación y una derrota que no estaba dispuesto a aceptar y, además, nada me garantizaba que la cosa fuese a terminar bien para mí. Me encaré con el cambista y le dije que lo que me había dado era un tercio de lo que tenía que darme. Me enfadé, levanté la voz y le dije que me iba de allí con mi dinero. El tipo me pidió que me quedara, me dijo que había sido un error, que enseguida traían lo que faltaba.

Comprendía perfectamente que la situación podía empeorar y tenía que prepararme. Decidí abrirme un hueco detrás de mí y me pegué a la pared para evitar al menos que me atacaran por la espalda. Fueron diez angustiosos minutos más los que tuve que esperar mientras iban llegando más hombres que discutían entre ellos a la vez que sacaban billetes de entre sus ropas y se los entregaban al cambista principal. Finalmente me dieron un montón más de fajos de billetes y, por el bulto, pude ver que sí debía ser lo pactado. Me guardé el dinero repartido entre los bolsillos delanteros, los de atrás y los laterales que llevaba mi pantalón tipo safari y le entregué los quinientos dólares, esperando ver sus reacciones y tratando de pensar qué hacer para defenderme si me atacaban. Pero gracias a Dios no lo hicieron. Nada más tomar su dinero, el cambista bajó rápidamente la escalera seguido del resto de los hombres que estaban allí y me quedé solo en aquel edificio. Respiré hondo unos instantes e intenté tranquilizarme pensando que si no me habían hecho nada ya, no tenía sentido que estuvieran esperándome en la calle.

Salí del edificio sin correr, pero sin perder tiempo, e intenté deshacer el camino que habíamos hecho desde el centro de la ciudad. Me perdí por aquellos arrabales sin dejar de pensar en el riesgo que había corrido, pero también estaba eufórico por «mi hazaña». Cuando por fin salí a una calle con bastante gente deambulando por ella, con puestecitos de comida e incluso con un policía que ordenaba el tráfico, me sentí a salvo. Al cabo de un rato llegué al restaurante. Manuel y Nacho estaban muy preocupados porque hacía más de una hora y media que me había marchado. Les conté la aventura y decidimos que no íbamos a repetir lo de cambiar dinero en el mercado negro.

|

Manuel y yo caminando por las calles de Arusha. |

Seguimos con nuestro viaje visitando diferentes reservas, siempre tras los animales, que se van moviendo por todo el territorio: los herbívoros en busca de pastos y agua, y, en busca de ellos, los depredadores. Días más tarde llegamos desde Malindi a Mombasa y de ahí a la isla de Lamu. Alquilamos una casa gigante para los tres, por el equivalente a nueve euros al día, que incluía una señora que nos limpiaba la casa, nos lavaba la ropa y nos preparaba el desayuno. Nos dijeron que, meses atrás, allí había estado alojado el que era en ese momento secretario de Estado norteamericano, James Baker.

Nos dedicamos a pasear, a mezclarnos con la gente, a disfrutar de la playa, a tomar zumos naturales todo el día, a comer langosta recién pescada a lo que serían hoy dos euros por persona, y a bailar por la noche en las distintas fiestas que se organizaban. La isla estaba llena de burros que deambulaban por las calles, muchos de ellos sin dueño aparente, que los autóctonos usaban como medio de transporte de personas y mercancías. En varias ocasiones intentamos subirnos a alguno por nuestra cuenta para hacer algún trayecto, pero la verdad es que, aunque viendo a los habitantes del lugar parecía fácil dirigirlos, nosotros no éramos capaces de hacer que se encaminaran en la dirección que nos interesaba. Así que después de algún intento, desistimos y nos limitamos a movernos a pie. Era maravilloso caminar por playas desiertas y tener la sensación, en cuanto te alejabas un poco de la gente, de estar pisando una arena que no había pisado nadie. Esa era la «energía» en la que estábamos.

Una tarde de esas que nos encontrábamos en la playa los tres después de haber comido, Manuel y yo nos fuimos al agua mientras que Nacho se quedó en la arena echándose una siesta.

Todos los días, cuando bajábamos a la playa y nos metíamos en el agua, mirábamos hacia un islote deshabitado que teníamos enfrente. Hay muchos así en todo el archipiélago, pero aquel era el nuestro. Ya habíamos fantaseado varios días con la idea de ir nadando hasta él, pero solo era eso, una bravuconada de tres tíos en África. Pero lo cierto es que, como ya he relatado antes, desde que habíamos aterrizado en Nairobi días atrás estábamos imbuidos de una magia y una energía especiales. Para mí era mi primer viaje de verdad, así que estaba realmente atrapado, sumergido, desbordado por una fuerza salvaje y natural que se había apoderado de mí. Y creo que mis dos compañeros de viaje se sentían igual.

—Manuel, ¿vamos nadando hasta la isla y volvemos?

—¿En serio?

—Sí, tío, yo creo que podemos.

—Y yo. ¿Se lo decimos a Nacho?

—No, está durmiendo. No va a querer.

—Es verdad.

—¡Venga, vamos!

—¡Va!

Nos chocamos la mano, nos sonreímos con complicidad y empezamos a nadar mar adentro en dirección hacia el islote. No teníamos ni idea ni de la distancia ni del tiempo que íbamos a tardar, pero sentíamos de verdad que podíamos hacerlo. Fuimos nadando casi en paralelo, tal como habíamos pactado, para tenernos siempre uno a la vista del otro. Con cada brazada me sentía mejor, más poderoso. La sensación era como si estuviera apoyado en una cinta transportadora. Me sentía muy cómodo, muy feliz de estar haciendo aquello. En un momento dado, Manuel, sin dejar de nadar, me preguntó:

—¿Qué tal vas?

—Bien, ¿y tú?

—Muy bien también. Ya estamos muy lejos de la playa.

Aquello me hizo parar un instante y Manuel se detuvo conmigo, lo que sin duda nos salvó la vida a ambos. Miramos hacia atrás y, efectivamente, estábamos ya muy lejos de la playa de la que habíamos salido. El reloj marcaba las tres y media de la tarde. Llevábamos nadando cuarenta y cinco minutos mar adentro y, por lo que podíamos evaluar ahí parados, flotando en medio de un mar cada vez un poco más encrespado, estábamos a la misma distancia del islote al que queríamos llegar que de la playa de la que habíamos partido.

—Manuel, yo creo que deberíamos volver. Estamos a mitad de camino así que, aunque regresemos ya, es como si hubiéramos llegado al islote. La hazaña está hecha.

—Sí, creo que es lo mejor, porque si no, cuando lleguemos a Coco —así se llamaba el islote— tendremos que descansar un par de horas y tirarnos al mar para volver.

Nos dimos la vuelta, conscientes de que nos hubiéramos podido meter en un lío. Lo que íbamos a averiguar enseguida es que ya nos habíamos metido en el lío de lleno, y hasta el fondo. Nacho estaba en la playa dormido y no le habíamos dicho lo que íbamos a hacer. Además, la isla de Coco está deshabitada.

Comenzamos a nadar de nuevo hacia nuestra isla e inmediatamente nos dimos cuenta de que algo no iba bien. Al igual que antes, al venir, con cada brazada avanzábamos un metro, ahora no avanzábamos nada. Incluso la sensación era la de que, en ese momento intermedio en que nadando a crol el brazo atrasado ya ha llegado al final del movimiento y el que va delante apenas ha empezado a introducirse en el agua, el cuerpo retrocedía. Comencé a nadar con más fuerza, imprimiéndole a los brazos más potencia y velocidad en cada brazada, y vi que Manuel estaba haciendo lo mismo. Me invadió un sentimiento de miedo y los movimientos de brazos y piernas empezaron a descoordinarse, haciendo que por primera vez desde que me había metido en el agua, sintiera cansancio.

Manuel me había tomado algo de ventaja e iba unos diez metros por delante. Comprendí que a él le estaba pasando lo mismo que a mí, y que nadaba de forma desesperada. Si seguíamos así, nos íbamos a agotar rápidamente y a ahogar sin remisión. La misma corriente que nos había permitido alejarnos tanto de la playa a toda velocidad, sin prácticamente esfuerzo alguno, ahora no nos iba a dejar volver. Me maldije a mí mismo diciéndome que yo, siendo de Bilbao y habiéndome criado yendo todos los veranos a la playa, especialmente a la de Somorrostro, que en el medio tiene una corriente que te mete hacia dentro y no te deja salir, tenía que haberlo pensado. Manuel se alejaba cada vez más de mí porque yo me había detenido en el agua. Seguir nadando así era una trampa mortal. Nunca llegaríamos a la playa.

—¡Manuel! ¡Manuel! —grité con todas mis fuerzas para que se detuviera.

Él me escuchó, se paró y pude ver reflejado en su cara el miedo que sentía, que era el mismo que sentía yo.

—¡Vamos! ¡Tenemos que seguir! —me gritó.

Nadé un poco hacia él y a su vez él se acercó a mí a toda velocidad por la corriente que lo arrastraba al dejar de nadar.

—¡No vamos a llegar! —le dije, muy nervioso.

Su cara era literalmente el espejo de la mía. Estábamos ahí flotando, con el agua salpicándonos en los ojos, en la boca. Es increíble la cruda realidad de darte cuenta de cómo la vida te puede cambiar en un instante. Hacía unos minutos estábamos eufóricos y felices de estar realizando una proeza y, ahora, con la angustia de pensar que podíamos morir ahogados.

—¿Por qué no seguimos hasta el islote, Miguel Ángel?

—No podemos hacer eso. Quizá lleguemos, pero después ya no podremos volver y ahí no hay nada, ni agua. Y, además, no sabemos si esta corriente que nos arrastra cambia en algún punto y la tenemos en contra también más adelante.

—¡Es verdad! ¡Tenemos que intentar volver! ¡Hay que nadar ya!

—Sí, pero no podemos nadar a contracorriente. Debemos ir en zigzag para intentar atravesarla, trasluchar como hacen los barcos. Es nuestra única posibilidad. Y tenemos que ir a un ritmo suave o nos agotaremos.

—¡Vale, vamos!

—Y no nos separemos mucho para sentir que no estamos solos.

Esa fue quizás otra de las claves que nos salvó la vida, que decidimos unir nuestro destino. Sin llegar a verbalizarlo, los dos, mirándonos directamente a los ojos, pactamos que o nos salvábamos juntos o moríamos juntos. Estábamos evitando posiblemente uno de los mayores miedos y el que mayor sufrimiento causa en el ser humano: sentirse solo. No podía imaginar, en esa situación, que años más tarde me enfrentaría a la muerte en completa soledad.

|

Nacho y yo en el dhow que alquilamos para salir a pescar. |

Muy angustiados, con mucho miedo, pero tratando a la vez de mantener cierta calma, empezamos a nadar en un ángulo de veinte grados hacia la izquierda con respecto a la isla. Esto significaba, por un lado, aumentar en más del doble la distancia que tendríamos que recorrer y, por el otro, recibir el efecto psicológico de estar nadando siempre con el mar abierto como horizonte, ya que la isla la íbamos teniendo a derecha e izquierda. Y había que vencer la tentación permanente, y la inercia que nos generaba la ansiedad por llegar, de girar el cuerpo y tener la isla de frente.

Fueron dos horas y cuarto las que estuvimos luchando con todas nuestras fuerzas para llegar a la playa. En ese tiempo angustioso fuimos notando como nuestros músculos se agarrotaban y literalmente se nos iban durmiendo. Primero, los pies, después, poco a poco, el resto de las piernas, las caderas, los lumbares, los abdominales. Hasta que, por fin, conseguimos llegar a la playa empujados ya solo por nuestros brazos. Nos arrastramos tambaleantes por la arena hasta llegar a las toallas, que seguían en la misma posición en la que las habíamos dejado. Nacho ni se enteró: seguía dormido. Bebimos agua ya caliente de una botella que habíamos dejado en la mochila y sentimos que habíamos resucitado. Despertamos a Nacho y le contamos lo que acabábamos de vivir, pero no se impresionó mucho porque, aunque nos viera agotados, no podía imaginarse la angustia que habíamos vivido.

Por eso es tan difícil hablar de las cosas malas que nos pasan, porque en realidad, excepto con personas muy especiales y sensibles, te das cuenta de que nadie comprende de verdad lo que viviste, excepto si ellos mismos han protagonizado una experiencia similar.

Manuel y yo nos confesamos algo que ambos habíamos pensado mientras nadábamos, pero que ninguno le quiso decir al otro en ese momento: habíamos estado varias horas en agua de tiburones. De hecho, los habíamos visto días antes, mucho más cerca de la costa, cuando para ir a pescar alquilamos un dhow, una embarcación a vela de origen árabe típica de la zona. Yo siento íntimamente que fue un milagro que saliéramos vivos de aquella aventura: que alguien o algo superior nos ayudó, nos calmó, nos acompañó y nos dio fuerzas, pero es verdad también que nosotros estábamos en forma, que éramos deportistas, que trabajamos en equipo y que no nos sentimos solos. Nunca sabremos a ciencia cierta si hubo milagro o no, pero esta reflexión resulta muy importante para lo que me pasó años después en los Andes, que es el motivo principal de este libro.

Pero aún tenía que vivir otra situación de extrema gravedad antes de abandonar África.

Dejamos la isla de Lamu dos días después y regresamos a Nairobi. Ya llevábamos veinte días en África, durante los cuales habíamos recorrido muchos lugares, pero todavía nos quedaba una gran aventura por vivir, y en ese momento no podía imaginar que volvería a encontrarme de frente con la muerte. Habíamos devuelto nuestro jeep Tata Sierra, que se había comportado de una forma increíble en los miles de kilómetros que habíamos hecho con él. De hecho, todo el mundo nos decía que habíamos tenido mucha suerte por haber sufrido solo tres pinchazos a lo largo del viaje. En África, por lo menos en aquellos años, era muy habitual pinchar alguna rueda casi cada día debido al malísimo estado de las carreteras.

|

Con Nacho, arreglando nuestro primer pinchazo. |

Estábamos muy próximos a terminar nuestras vacaciones, y ya físicamente un poco cansados, pero no queríamos irnos sin estar en Masái Mara, una reserva natural al sudeste de Kenia, en la región del Serengueti. Como era el tramo final del viaje y ya no teníamos coche, nos unimos a un grupo de neerlandeses que conocimos unos días antes y que habían alquilado un pequeño autobús al que le quedaban algunas plazas libres. La idea era llegar a Masái Mara con ellos y regresar a Nairobi tres días más tarde, en otro autobús de otro grupo distinto. Eso también formaba parte de África y de nuestro viaje: la improvisación, la sorpresa. Quisimos meternos de verdad a compartir la vida con los masái y convivir con ellos de la forma más «auténtica» posible. Y, por supuesto, ir en busca de los cinco grandes: el león, el leopardo, el elefante, el búfalo y el rinoceronte negro, que comparten espacio en la reserva.

|

Con un grupo de masáis. |

Después de ocho agotadoras horas de viaje, las últimas dando bastantes saltos, llegamos a un campamento que consistía en un gran círculo con un montón de tiendas de campaña dobles e individuales y otras dos muy grandes en el centro que hacían las veces de cocina y comedor. A unos sesenta metros del círculo había un gran depósito de agua, encima de las ramas de un gran árbol, del cual colgaba un estrecho tubo que acababa en un pequeño grifo, a unos dos metros de altura, que hacía la función de ducha al aire libre. Algunas vistosas telas de colores, colgadas de las ramas del árbol alrededor del depósito, servían de cortinas de baño, aunque tenían un efecto más psicológico que otra cosa, ya que no estaban dispuestas como para cubrir nada y, además, el viento las movía sin cesar. Realmente era un sitio muy salvaje, ya que, aparte de lo que he descrito, no había nada más en el entorno. Bueno, excepto cientos de animales que rondaban a escasos metros del campamento. Esa primera tarde allí, Nacho, Manuel y yo nos instalamos cada uno en una tienda de campaña situada a escasos dos metros una de otra. Nos presentamos al resto de la gente que fue llegando ese mismo día: americanos, ingleses, franceses, alemanes... En total éramos como unas treinta personas de fuera más un grupo indeterminado de masáis, porque, excepto el encargado del campamento y cuatro o cinco ayudantes fijos, otros iban y venían sin que nosotros supiéramos exactamente su función allí. Supongo que era gente que vivía por la zona y que, cuando llegaban turistas, se acercaban al campamento para servir de fuerza de trabajo extra: limpiar, cocinar, traer y llevar cosas o, simplemente, para compartir.

No sé cómo ocurrió, pero en un momento los tres fuimos llamados por alguien del grupo para formar parte del equipo de fútbol de turistas que se iba a enfrentar a un equipo de masáis. Evidentemente no había ningún campo de fútbol, era más bien un trozo de tierra más o menos llana con dos montoncitos de piedra en cada extremo que hacían de portería. Después de explicar que jamás había jugado al fútbol, y de que se percataran de que era el tipo más grande del equipo, me ofrecieron el puesto de portero, ya que por lo menos cubría un espacio grande de la portería con los brazos abiertos. Ganaron los masáis, que jugaban descalzos o con unas pírricas sandalias atadas a los pies. No recuerdo por cuanto, pero sí recuerdo que fardaban de estar invictos en todos los partidos que iban organizando con los grupos de turistas que cada semana llegaban al lugar. Al acabar el partido fui a darme una ducha bajo el famoso caño —así lo bautizamos— y al volver al campamento y acercarme a mi tienda me encontré a Manuel fuera de la suya con su cámara de fotos en la mano, retratando todo lo que veía a su alrededor.

Y tuve una muy mala idea que, aunque en ese momento no podía saberlo, iba a dejarme a las puertas de la muerte.

Iba vestido con un típico pantalón y camisa safari de manga larga, como los personajes que se ven en películas como Memorias de África. Antes de salir desde Nairobi hacia Masái Mara nos habían advertido de que no tocásemos con la piel desnuda ningún tipo de planta. En realidad, en África, fuera de las ciudades siempre se debería ir con pantalones largos, camisas de manga larga abrochadas casi hasta el cuello y botas altas, aunque solo sea por el peligro de los mosquitos que por millones aparecen de repente en muchas zonas al atardecer y que pueden transmitir graves enfermedades.

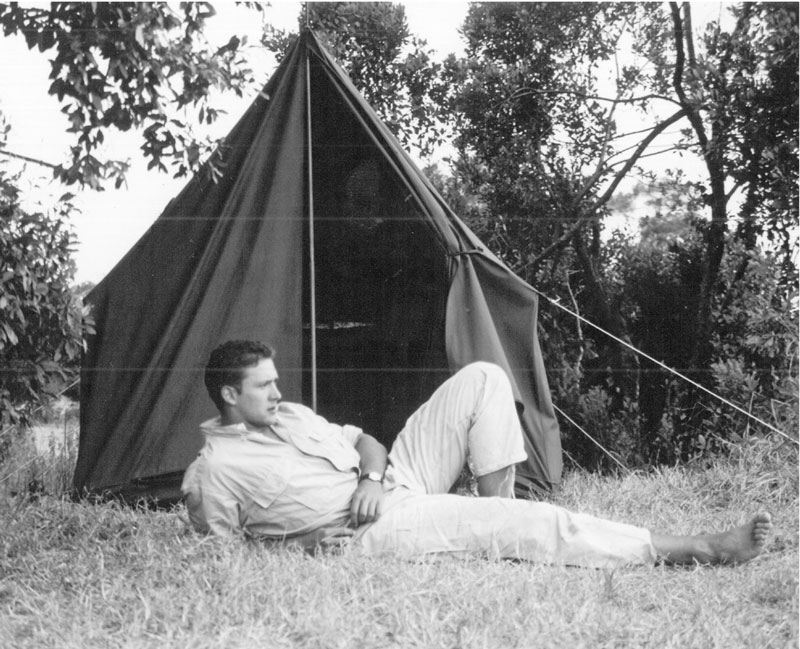

Le pedí a Manuel que me hiciera una foto delante de mi tienda de campaña:

—Manuel, va, hazme una foto.

—¿Aquí? Si no hay nada que te pueda picar, ni comer, atacar, aplastar, ni morder ni nada —me dijo bromeando.

Esto da la idea de todo a lo que nos habíamos expuesto, y yo el que más, en nuestro viaje. Pero jamás pudimos pensar ni él ni yo en ese momento que lo que había dicho iba a tener tanta trascendencia.

Le sonreí y me tumbé en el suelo, de lado, apoyado sobre mi antebrazo derecho, con la manga de la camisa remangada hasta el codo y los pies descalzos.

No me di cuenta. Creía que la posibilidad de envenenarme por el contacto con plantas era remota y que, en todo caso, serían plantas raras, con colores vistosos, no unos hierbajos cualesquiera que estuvieran en el suelo. Nunca sabré si realmente si fue en ese momento en el que me envenené, pero no tengo conciencia de haber tocado ninguna otra planta o arbusto desde que llegué allí, al menos intencionadamente.

Tiró varias fotos, me levanté del suelo y recuerdo perfectamente que me froté el brazo en el que había estado apoyado porque me picaba un poco, aunque lógicamente no le di ninguna importancia y lo achaqué a la típica sensación de picor que sentimos al apoyarnos sobre tierra o hierba durante un rato.

|

Frente a mi tienda en Masái Mara. |

Después aprovechamos para acomodar cada uno sus pertenencias en nuestras respectivas tiendas mientras nos llegaba el turno de cenar, pues debido a que éramos muchos, no podíamos sentarnos todos juntos a la mesa larga que había en el centro de la tienda que hacía de comedor. Como buenos españoles, nos gusta cenar tarde, así que fuimos dejando pasar a todo el mundo hasta que quedó un pequeño grupo de turistas alemanes que habían llegado también horas antes y nos sentamos a cenar. Luego nos mezclamos todos y en pequeños grupos fuimos contando las diferentes anécdotas que habíamos vivido cada uno durante el viaje.

Esto era algo muy típico en los lodges y en los campamentos. Todos estábamos en África por lo mismo, pero las vivencias pueden ser muy diferentes en función de la suerte, del guía que tengas, de cómo te hayas planteado el viaje y, por supuesto, de la actitud personal con la que te muevas. Nuestro viaje había sido muy anárquico, muy por libre, y a medida que contábamos lo que nos había ido pasando, nos íbamos dando cuenta de que la mayoría de la gente con las que nos encontramos había hecho todo de manera muy controlada, de modo que para ellos el peligro había sido mínimo, las emociones y las vivencias también menos intensas, así que nos reconocían que sentían envidia de nuestro modo de viajar. Nos quedamos charlando hasta las diez de la noche, que en África es una hora tardía, ya que nos levantábamos a las cinco de la mañana —al amanecer— para seguir a los animales, principalmente a los leones, y verlos cazar.

El campamento ya estaba en plena oscuridad, excepto por las hogueras que los masáis encendían cada noche para rodear el círculo de tiendas y evitar así que los leones se acercaran al olor de la posible comida: la que nos comíamos nosotros y nosotros mismos.

Nos metimos cada uno en nuestra tienda, la cerré por dentro después de asegurarme con la linterna de que dentro no había ningún tipo de bicho mayor a una cucaracha, aunque nunca puedes estar seguro de que no haya algo entre la ropa, los pliegues, etcétera. Me desnudé y me puse unos calcetines, un calzoncillo largo como los que se ven en las películas del oeste y una sudadera de manga larga. Ya he dicho que en África hay que intentar exponer la menor superficie de piel a los insectos y los arácnidos que pululan por todas partes.

Me sentía inquieto, pero no sabía por qué. Tenía como un leve desasosiego interno que achaqué a la emoción de estar allí y a la incomodidad de la tienda —porque estaba durmiendo encima de una manta sobre un suelo duro y una almohada hecha de algo prensado que estaba más duro que una piedra—. Intenté dormir, pero me desperté varias veces con escalofríos y en medio de pesadillas raras que me hacían sentir mal.

Sea como fuere, pasó la noche y empecé a oír voces fuera, lo que era señal de que había que levantarse. Salir de la tienda y sentir el amanecer en África, en Masái Mara, era un espectáculo inenarrable: la luz, el olor, los colores... Ciertamente, si el paraíso existiese sería muy parecido a eso. Nos esperaba una jornada intensa de doce horas recorriendo distintos puntos de la reserva y siguiendo a los animales para ver el mayor número posible de especies e individuos, así que desayunamos, recogimos nuestro picnic para el almuerzo y nos fuimos. Mi sensación de inquietud inexplicable iba en aumento. En algunos momentos sentía picores por diferentes zonas del cuerpo, pero no le di mayor importancia. Traté de disfrutar todo lo que pude de la jornada, de la magia de África, de los animales y los paisajes, que sin duda hipnotizan a todos los que los contemplan, lo cual me facilitó no pensar en las sensaciones que estaba teniendo.

A las cuatro de la tarde regresamos al campamento y se repitió el ritual del día anterior. Tras descansar un rato y beber algo fresco, partido de fútbol que volvieron a ganar los masáis, ducha por turnos bajo el caño, cena y charla sobre lo que los distintos grupos habíamos visto durante la jornada.

Esa noche nos retiramos antes a dormir, sobre las nueve, porque todo el mundo estaba muy cansado y al día siguiente nos volvíamos a levantar antes del alba. Yo ya había hablado con Manuel y con Nacho de que no me encontraba muy bien, pero que no sabía explicar lo que me pasaba. Recuerdo que no deseaba irme a dormir, no quería quedarme a solas con esa sensación, quería mantenerme distraído. Así que incentivé un rato más de conversación entre los tres antes de meternos en las tiendas, pero al final mis amigos me dijeron que ya no podían más y que se iban a descansar. Entraron en sus tiendas y yo me quedé fuera de la mía, viendo cómo los haces de luz de sus linternas iluminaban las lonas como bolas luminiscentes que estuvieran rebotando dentro de ellas y escuchando el trajín de cuando alguien abre y cierra cremalleras y desplaza bultos para acomodarse dentro de una tienda de campaña antes de dormir. Incluso, para alargar más la sensación de compañía, les volví a hablar:

—Oíd, chicos...

—¿Sí? —dijo Manuel

—Qué sitio más increíble, ¿verdad?

—Sí, sí lo es —contestó Nacho.

—Y nosotros que creíamos que lo habíamos visto todo —insistí.

—Es verdad. Va, vamos a dormir, que mañana hay que madrugar —replicó Manuel.

—Sí, vamos a dormir.

—Es verdad. ¡Buenas noches, Nacho!

—¡Buenas noches!

—¡Buenas noches, Manuel!

—¡Buenas noches!

Se hizo el silencio.

Ya no había ninguna posibilidad de alargar más esa conversación que yo no hubiera detenido para no enfrentarme a lo que me estaba pasando.

Todo era oscuridad, excepto un farolillo entre las tiendas de Nacho y Manuel que yo me había ofrecido a apagar cuando ya fuese a entrar en mi tienda, y las cinco o seis hogueras que podía divisar y que circunvalaban el campamento a unos diez metros de este. Me sentía mal, no tenía sueño, no quería meterme en la tienda, pero hacía frío y estaba cansado de estar allí de pie, inmóvil, sin hacer nada durante ya más de diez minutos.

|

Tiendas de José Manuel y Nacho, en Masái Mara. |

Entré en la tienda, encendí la linterna, me fijé exhaustivamente en que no hubiera bichos: moví la ropa, la manta marrón áspera que hacía de colchón, levanté la almohada... Tenía una sensación muy rara. Cerré la tienda y me dispuse a dormir sin quitarme la ropa que llevaba, que era la misma del día anterior y que había lavado ese día: pantalón y camisa safari. Al cabo de un rato empecé a tener mucho calor a pesar de que hacía frío, ya que por la noche baja mucho la temperatura. Me picaba todo el cuerpo excepto la cabeza. Cada vez que me rascaba en un área determinada sentía un alivio momentáneo, pero enseguida el picor aumentaba en intensidad en esa zona. Según pasaba el tiempo, los síntomas se incrementaban.

Pasada media hora, y ya muy nervioso, me incorporé, encendí la linterna y empecé a mirar otra vez por la tienda si había insectos o algo que pudiera ser responsable de lo que me estaba pasando, pero no había nada, o al menos no del tamaño necesario para que yo pudiera verlo. Apagué la linterna, cada vez más desesperado. Pensé en despertar a mis amigos, pero ¿qué iban a poder hacer ellos? Me sentía muy mal, perdí la noción del tiempo y del espacio. Empecé a ver, a notar, que estaba rodeado de bichos repugnantes: arañas, escorpiones, serpientes... Como si, de repente, toda la tienda de campaña estuviese invadida. Miraba mi cuerpo y estaba lleno de insectos que caminaban desde mis pies hasta mi cabeza. Pero no intentaba quitármelos de encima. Sé que no perdí la cordura porque me decía a mí mismo que lo que estaba viviendo no era verdad, que estaba teniendo alucinaciones por la fiebre que sentía tener. Traté de calmarme y me repetí a mí mismo que lo que veía no era verdad. No sé cuánto tiempo pasó, pero conseguí eliminar aquellas visiones. Era literalmente como estar viviendo una película.

El calor y el picor se convirtieron en insoportables y tomé una decisión: me desnudé del todo, busqué una pastilla de jabón que llevaba en mi mochila, salí de la tienda descalzo, en medio de la noche, y me dirigí hacia donde estaba la ducha, fuera del campamento. Para ello tuve que atravesar las hogueras, algo que ya nos habían advertido que estaba prohibido porque era muy peligroso debido a los animales salvajes que nos rodeaban. No me importaba. ¡No me importaba nada! Había decidido acabar con aquella locura que estaba viviendo del modo que fuese. No sé por qué, pero en mi desesperación estaba convencido de que el agua fría y el jabón solucionarían el problema. Llegué hasta el árbol, sin preocuparme si quiera de los sonidos de animales que se oían. Abrí la llave del agua y dejé que cayera todo el chorro sobre mi cabeza, y que resbalara por todo el cuerpo, y froté con fuerza con el jabón cada centímetro de mi piel. Después de quince minutos allí mi cuerpo se había enfriado y ya no me picaba nada. ¡Por fin! Estaba claro que lo que me había provocado aquello eran insectos o parásitos diminutos de algún tipo y que al lavarme los había eliminado.

Me sentí aliviado y volví a tener el control de mí mismo. Tomé conciencia otra vez de dónde estaba y del peligro que corría, así que a toda prisa me encaminé de nuevo al interior del campamento. Miré el reloj y era la una de la madrugada. Todavía faltaban cuatro horas para que todo el mundo se levantara. Me quedé de pie, desnudo, mojado, fuera de la tienda de campaña. No quería entrar porque pensaba que toda la ropa y la tienda misma estaban llenas de parásitos. Pero me iba quedando congelado, así que tras diez minutos a la intemperie me decidí a entrar. Aparté la manta, a la cual consideraba culpable de lo que me había sucedido, me senté en el suelo de lona y, con una camiseta limpia que llevaba en la mochila, acabé de secarme.

Me sentía muy bien, aliviado del horror que acababa de vivir. ¿Qué habría sido? No lo sabía ni me importaba. Ya habría tiempo de indagar en lo sucedido. O a lo mejor no lo descubría nunca. Daba igual. Lo importante era que ya no notaba nada raro y podría descansar y culminar el viaje sin más sobresaltos, que ya bastantes cosas habían sucedido. ¡Qué confundido estaba! Transcurridos unos minutos mi alegría se truncó absolutamente, porque los picores volvieron con más virulencia que antes. Creo que el agua fría me había calmado posiblemente por la vasoconstricción que había generado en mi sistema circulatorio periférico y, ahora, al volver a dilatarse los vasos sanguíneos, mi sangre se había «revolucionado» aún más, cosa que me provocaba mucho más picor del que sentía antes de ducharme. Fue horrible.

Podía sentir como si me estuviera deshaciendo por dentro y sentía un escozor interno en todo el cuerpo a la vez. No sabía qué hacer allí sentado. Me movía compulsivamente, golpeaba las piernas extendidas contra el suelo alternativamente, frotaba los brazos contra mi tronco. Estaba otra vez en un estado de nervios que no era capaz de controlar. Era un sufrimiento tan insoportable que por mi cabeza pasaron cosas extrañas, e incluso llegué a pensar de verdad que, de haber tenido una pistola, me habría pegado un tiro. No la tenía. Pero ¡no podía más!

Visualizaba lo que había fuera de la tienda, cómo era el entorno, para ver si había algo con lo que poder quitarme la vida. Pensé en si podía lanzarme corriendo, de cabeza, contra alguna roca que tuviera un canto agudo. Lo imaginé dentro de mi cabeza: me lanzaba una vez, pero en el último momento frenaba el impulso y me veía con una brecha en la cabeza sangrando abundantemente, pero sin haber logrado quitarme la vida, lo cual no solucionaba el problema, sino que lo agravaba. Lo intenté imaginariamente una segunda vez, pero supongo que, como en el fondo no quería morir, no conseguía lanzarme contra la supuesta piedra aguda con la fuerza suficiente y en el último momento frenaba el impulso. Gracias a Dios esa piedra perfecta que yo consideraba necesaria no existía realmente.

No sé de verdad de dónde me vino lo que a continuación me pasó por la cabeza, pero me di cuenta de que necesitaba hacer algo ya.

Pensé que tenía que «desdoblarme» de alguna manera. Salir de mí mismo para que fuera mi cuerpo y no yo quien viviera esa situación. No conocía ninguna técnica rara, ni tenía en aquel momento conocimiento alguno de meditación. Solo lo pensé, lo sentí. Empecé a respirar lento y profundo con los ojos cerrados y comencé a hablarme como si fuera otra persona.

—Tranquilo, Miguel Ángel. Tranquilo. Todo está bien. Todo irá bien. Respira. Respira hondo.

Poco a poco, muy lentamente, empecé a dejar de sentir... simplemente. Quizá conecté con un yo superior y entré en un estado alterado de conciencia. No lo sé. Honestamente, no lo sé; pero lo cierto es que de alguna manera sentía que mi cuerpo, siendo yo, no era yo. Y ya no me moví de esa posición hasta que amaneció. El tiempo dejó de existir para mí. Cuando salí de la tienda, Nacho y Manuel ya habían desayunado y al verme —cuál debía de ser mi cara— recuerdo las suyas mirándome asustados.

Manuel me preguntó:

—Estás muy mal, ¿verdad?

—¡Sí! Le dije asintiendo y con un sonido gutural.

No se atrevieron a preguntarme ni a decirme nada más. Yo no quise, no pude contarles lo que había vivido esa noche. Haberlo hecho hubiera sido reconectar con esa parte física consciente en la que se daba el sufrimiento. Y no podía permitirme hacerlo. Estábamos atrapados ahí hasta el día siguiente, cuando nos recogería a las doce del mediodía el mismo autobús que dos días antes nos había dejado allí. Regresaríamos a Nairobi y al día siguiente por la noche volveríamos a España. No hablé ni una sola palabra en toda la jornada. Me movía como un autómata. No comí ni bebí nada en todo el día, porque pensaba que lo que me estaba pasando también podía estar relacionado con la comida o la bebida, a pesar de que no había tenido vómitos ni diarrea. No sabía nada. Seguía con esa sensación, como si el cuerpo se licuara por dentro, y el picor era tan fuerte que ya no había focos con mayor o menor intensidad, lo sentía por todas partes a la vez. Aquel día yo veía, pero no miraba. No sentía ninguna emoción al ver las escenas de los distintos animales. En realidad no recuerdo nada de lo que vi en toda la jornada. Sé que me escondía y que me apartaba todo lo posible del resto del grupo para no cruzar mi mirada con ninguna persona y que nadie me dirigiera la palabra. Solo quería que pasaran las horas, que llegara el día siguiente. Esa noche, Manuel, visiblemente preocupado, me miró y me preguntó si podía hacer algo, y yo volví a negar con la cabeza.

Fue una noche infernal. No dormí nada. No podía dormir. Me tumbaba, me sentaba, me ponía de pie, salía de la tienda, caminaba unos metros, volvía a tumbarme, y así toda la noche. Ya no tuve pensamientos extraños. Solo quería que pasara el tiempo, que pasara el tiempo. Hasta que, por fin, volvió a hacerse de día.

No veía el momento de que llegaran las doce del mediodía para salir camino de Nairobi. Sabía que estaba muy grave, lo sentía, pero no quería pensar en ello. No podía permitírmelo porque allí no tenía posibilidad de hacer nada para solucionarlo, en medio de ninguna parte. No recuerdo tampoco cómo transcurrieron en ese día las horas, desde las cinco de la madrugada hasta las doce del mediodía. Supongo que volvimos a salir del campamento a ver animales, seguro que sí, pero realmente no lo sé. Yo ya definitivamente no estaba en mí. Es muy difícil de explicar, pero era como si el Miguel Ángel real estuviera fuera del cuerpo, como en otra capa superior, de tal manera que estaba conectado a mí mismo, pero los síntomas de lo que fuera que me estaba pasando me llegaban atenuados. Fue lo único que me hizo soportable aquellos dos días.

Por fin llegaron las doce del mediodía y nos marchamos de allí. No recuerdo haberme despedido de nadie. Supongo que tanto los masáis como el resto de la gente con la que compartimos esos días, se quedarían pensando que era un tío muy raro. Pero yo solo quería alejarme de aquel lugar cuanto antes. Ya en el autobús, transcurridas unas horas del trayecto hacia Nairobi, sucedió algo sin que yo pudiera evitarlo: tuve una especie de «reconexión» conmigo mismo.

El ardor que sentía, el picor en todo el cuerpo, la quemazón en el interior de venas y arterias, la sensación de que la carne se estaba cociendo por dentro y disolviéndose volvieron a mí con gran intensidad. Ya no sentía a dos Miguel Ángel. Íntimamente sabía, intuía, que me estaba muriendo. El resto del viaje se hizo interminable. Sobre las siete de la tarde me levanté de mi asiento, me fui hacia el conductor y le pregunté:

—Señor, ¿cuánto queda para llegar a Nairobi?

—Una hora, más o menos.

—Y dígame. ¿Cuál es el mejor hospital que hay allí, en Nairobi?

—El hospital de Aga Khan. Es donde va el presidente si le pasa algo.

—¡Lléveme allí directamente, por favor! ¡Estoy muy mal!

—No se preocupe. Vamos a pasar por delante, le dejo allí —me contestó con cara de no entender nada.

Yo tampoco podía explicárselo. No tenía sentido. Era la primera conversación que había tenido en dos días y medio. Los mismos que llevaba sin ingerir ningún alimento. Volví a mi asiento y les dije a Nacho y a Manuel que íbamos a bajarnos en el hospital antes de llegar al hotel porque necesitaba que me vieran urgentemente. Ellos asintieron. Al llegar salté literalmente del autobús sin preocuparme de recoger la mochila —ya me la traerían mis amigos—, entré en urgencias con paso rápido y, sin pasar por el mostrador de recepción, me dirigí a la primera enfermera que me encontré, quien venía caminando por uno de los pasillos:

—Perdone, estoy muy mal. Necesito que me vea urgentemente un médico.

—Sí, tranquilo. Siéntese ahí.

—No. ¡No lo entiende! ¡Estoy muy mal! Tengo que ver a un médico, ¡ya!

—Sí, no se preocupe. Vaya al mostrador que ahí le tomarán nota y enseguida lo atenderemos.

—Pero, es que...

—Por favor, señor. Vaya al mostrador. Regístrese y espere. Mire cómo está la sala de espera. Hay mucha gente.

Miré y, efectivamente, la sala estaba llena. Pero nadie parecía tener nada grave y en el mostrador había como tres personas esperando turno para registrarse y que les abrieran la historia clínica. Yo no podía esperar y era obvio que la enfermera no podía entender la urgencia de atender a un tipo de veintitrés años que llegaba al hospital por su propio pie y sin lesiones aparentes. Como por inercia entré en el baño un momento, con la intención de mirarme en el espejo y ver qué aspecto tenía, y lo que vi me sobrecogió. Obviamente yo, que conozco mi cara, veía en ella rasgos de agotamiento, pero al inclinarme hacia delante para lavarme la cara y refrescarme, se ahuecó un poco el cuello de la camisa, que llevaba abrochada hasta arriba, y vi algo extraño en la piel. Me incorporé sobresaltado, desabroché dos botones y me asusté muchísimo. Tenía toda la piel inflamada, muy roja, como si fuera un mapa en relieve. Salí corriendo del baño con la camisa desabrochada y le enseñé el pecho a la misma enfermera con la que había hablado, que todavía estaba por allí. Me miró asustada, soltó de golpe una carpeta que llevaba en la mano y que cayó al suelo, y se metió corriendo en la zona de exploración. Yo me quedé allí de pie sin reaccionar y sin saber qué hacer. A los diez segundos apareció un médico con ella, que al verme me agarró del brazo y tirando de mí me dijo que lo siguiera. Corrimos muy deprisa por un pasillo largo hasta que llegamos a un box y me preguntó de dónde venía. De Masái Mara, le dije. Y, sin preguntar nada más, desapareció de allí también corriendo y volvió en dos minutos con un montón de pequeñas jeringuillas con agujas muy cortas y ya cargadas sobre una bandeja metálica.

Sin darme tiempo a reaccionar empezó a clavarme una tras otra las jeringuillas en el brazo derecho, a toda velocidad, mientras se iba deshaciendo de las usadas, tirándolas al suelo. Al acabar me preguntó que cuándo habían empezado los síntomas. Le contesté que hacía tres días. Me lo volvió a preguntar y le volví a responder que hacía tres días. Extrañamente para mí vi cómo descolgaba un calendario de la pared y me pedía que le señalara el día en que los síntomas habían comenzado, como si no le hubiera entendido en inglés las dos veces anteriores. Y le señalé en el calendario. Hacía tres días. Me miró muy serio, y con cara de tampoco entender muy bien, me dijo:

—Hace al menos veinticuatro horas que usted debería estar muerto.

Respiré muy profundamente y me salió darle un abrazo, que él recibió correspondiendo. Le pregunté si tendría que ingresarme y me dijo, sonriendo:

—¡Creo que no! Si no te has muerto ya, con todo lo que te he puesto, ya está resuelto. No obstante, vamos a hacer una analítica, a hidratarte un poco y a esperar.

Me dijo que la piel volvería rápidamente a la normalidad, aunque me dio un tratamiento en pastillas que tuve que estar tomando durante un mes tras el regreso a España.

Mientras esperábamos el resultado de los análisis y me pasaban una botella de suero, habló un rato conmigo. Me preguntó por todo el proceso que yo había vivido y tomó notas en una pequeña libreta. Después de contarle lo que aquí ya he relatado, le pregunté por qué creía él que no me había muerto. ¿Fue por no haber bebido y comido nada los dos días siguientes a empezar con los síntomas? ¿Había sido por el extraño ejercicio de «salirme del cuerpo», cosa que ralentizó mi metabolismo y alargó el proceso de envenenamiento? ¿Se debía a que mi alimentación cuidada había hecho que mi sistema inmunitario se hubiera podido defender de forma más eficiente que en el caso de otras personas?

Le fui lanzando toda una batería de preguntas, pero él movía levemente la cabeza a izquierda y derecha, negando sin querer negar del todo y sin tener ninguna explicación para darme.

Yo me quedé mirándolo con cara de paciente necesitado de respuestas y él se metió la mano en el interior del cuello de su camisa, sacó un pequeño crucifijo de madera, me miró con mucha profundidad y me dijo:

—Milagro. Algo tienes que hacer.

Ahora fue él quien se acercó a mí, me dio un abrazo y me dijo, antes de despedirse y dejarme en manos de la enfermera para que me acompañara a hacer los trámites burocráticos que no había cumplimentado antes:

—Que tengas una buena vida.

—Tú también —le contesté llevándome la mano al corazón.

Para mí no era, sin duda, el momento de reflexionar sobre lo que había pasado ni sobre las palabras del médico; solo quería festejar que estaba vivo. Los síntomas, el picor, el escozor, se habían reducido mucho ya, no sé si por las inyecciones o por la alegría de saber que no iba a morir, o por todo a la vez.

Salí de allí eufórico, sonriendo. Nacho y Manuel, que estaban en la sala de espera, me miraban incrédulos. Estaban muy cansados del trayecto desde Masái Mara, y del viaje en general. Al día siguiente volvíamos a España. Yo no sentía cansancio. Estaba feliz de estar vivo y, aunque ellos querían ir al hotel y descansar, les pedí que nos fuéramos a celebrar mi «resurrección», cosa a la que accedieron inmediatamente, así que nos fuimos a comer una superhamburguesa con un litro de Coca-Cola, y a festejar nuestro final de viaje. Durante la cena les conté lo que había pasado durante esos tres días. Se emocionaron un poco, pero enseguida rieron: reímos juntos de que volvíamos a España sanos y salvos a pesar de todas las peripecias que nos habían ocurrido.

África no deja indiferente a nadie. Después de casi un mes allí nos había marcado profundamente a los tres por muchos motivos: el sentimiento de libertad, sus paisajes, el olor, los animales, sus atardeceres, la luz. La luz de África, sus habitantes, todas las experiencias vividas por tres tipos jóvenes con ganas de aventura (las que he contado y las que no corresponde contar en este libro)... Volvimos enamorados de África.

Pero también es verdad que había estado a punto de arrebatarnos la vida. Una vez a Manuel, y dos a mí. En la primera luchamos juntos por sobrevivir y no morir ahogados. Y lo conseguimos. ¿Por nuestros medios? Nunca lo sabremos. Sobre la segunda, la del envenenamiento, no supe, ni nunca sabré por qué llegué vivo a Nairobi. No luché, en el sentido de acción física, porque no sabía cómo ni podía hacer nada. De hecho, ni siquiera sabía que debía haber muerto en las primeras veinticuatro horas hasta que me lo dijo el médico. Quizá fue ese desconocimiento del peligro inminente lo que me salvó. O quizá conseguí sin saber cómo ralentizar mi metabolismo al entrar en ese estado meditativo y «salirme de mí». Pero ¿quién me hizo tener ese pensamiento? ¿Dónde se generó esa decisión? ¿Cómo fui capaz de hacerlo? El instinto de supervivencia es muy poderoso y nos puede llevar a pensar o hacer cosas inimaginables o inexplicables, sin duda, pero... ¿quizá me ayudaron desde otro sitio, tal como me acabó diciendo el médico? Sinceramente, no lo sé.

Lo que sí pensé es que estar a punto de morir de forma traumática dos veces en un mismo mes era mucho, así que durante años me sentí estadísticamente protegido. Sí, ya sé que es absurdo, pero, a veces, durante los años posteriores, me decía a mí mismo ante alguna situación de peligro: «¡Miguel Ángel, tranquilo! ¡Aún no te toca!».

Trece años después volví a enfrentarme con la muerte, pero en unas condiciones muy diferentes, las cuales, curiosamente, reunían en mi contra los dos hitos que protagonizaron los sucesos de África: ahora NO iba a poder luchar como hice en el mar, donde me enfrentaba a algo tangible e inmediato, y SÍ tenía, desde el primer momento, a diferencia de lo que sucedió con el envenenamiento, plena conciencia de que iba a morir.