Trece vidas al margen del tiempo

Trece tías presiden los recuerdos de mi infancia. Trece tías vestidas de negro que caminaban lentamente a lo largo de extensas habitaciones llenas de muebles austriacos. Se detenían junto a alguna mesita y ordenaban objetos menudos. Siempre tenían el aire de estar posando para invisibles fotógrafos. Me tenían atemorizado con sus historias de aparecidos, de guerras (¿cuáles guerras?) y leyendas extrañas. Me hablaban continuamente de la Independencia, del Imperio y la Reforma. Pasaban bordando sus días, juntas las trece, como arañas, en un enorme bastidor. Mientras, yo me entretenía pintando sirenas, caracoles, rosas y magnolias muertas. Creo que todos los provincianos tenemos trece tías más o menos enlutadas que viven fuera del tiempo, amparadas por relojes que dan unas horas rarísimas porque siempre están descompuestos.

Nací en Guadalajara el 18 de agosto de 1920. Mis cuatro hermanas se llaman Martha, Cristina, Rosa y Carolina. Mis padres les iban a poner como a las Marías: María Cleofas, María Magdalena, María Egipciaca, María Pistolas pero se arrepintieron. El nombre de mi madre era Amalia, el de mi padre Rafael Rodríguez y el de su madre, Soriano. Mi abuela Rosita fue una de las trece tías.

Soy el único hombre.

Conocí a algunas de las trece hermanas del cura Soriano, jefe de la familia paterna. Al cura no; él murió antes de que yo naciera. Dice mi hermana mayor, Martha, que era famoso porque predicaba muy bonito (de allí me viene, yo creo, lo leguleyo) y pasaba por la calle en su chispa: un carro de dos caballos que él mismo conducía. Sabía muchísimo de caballos. A lo mejor heredé también del cura el amor a los caballos.

Cuando mi padre se fue a la Revolución, mi madre lo siguió de soldadera. Martha me contó que mi madre se retorcía las manos:

—¡Ay, yo no dejo a mi güero, yo no dejo a mi güero!

Y allá fue tras él.

A mi papá ya lo andaban fusilando. Mi madre se le hincó al general Roque Estrada, que lo era porque todos llegaban luego luego a general:

—No lo maten, tengo dinero.

Mentira, nunca tuvimos un centavo.

—Suelten a este villista del carajo —ordenó Roque Estrada.

Según cuentan, todos los catrincitos y charritos de banqueta estaban con Villa.

Mi mamá se llevó a su segunda hija, Cristina, de la mano a la Revolución. Mi madre, encinta, iba colgada de una de las puertas del tren y encargó a Cristina con otra soldadera para que fuera dentro del furgón. Al aparecer un túnel, el maquinista le gritó que se soltara porque el túnel era estrechísimo y la podía apachurrar. Mi madre obedeció, rodó la pendiente, se levantó como pudo y caminó hasta la ciudad más cercana. Llegó hecha pedazos, toda arañada, raspada, mojada; era época de lluvias. Andaba buscando a la soldadera que se había encargado de Cristina cuando, entre los puestos del mercado, le empezaron los dolores de parto. La metieron tras de una cocina y la subieron en un pretil. Allí nació Rosita, en una cocina de Torreón. Al salir, se cayó desde ese lugar alto, se dio un trancazo y se hizo un agujero en la cabeza. Tiene en la coronilla una cicatriz donde no le crece pelo. Por lo mismo fue muy poco a la escuela: no podía aprender nada. Era diferente pero muy buena. Nosotros nos burlábamos de ella diciéndole que no era nuestra hermana, que no pertenecía a la familia: «Es que a ti te recogieron en la Revolución» y lloraba, lloraba, lloraba. Cuando creció le dije que qué tonta era, que no llorara por no pertenecer a una familia tan horrible.

—Pues tú dirás eso, pero es mi, mi, mi familia y no quiero que hables mal de ella.

Fue la más guapa de las cuatro hermanas. Cuando llegamos a México se puso a trabajar en los Talleres Gráficos de la Nación. ¡Te imaginas, la única de mis hermanas que trabajó!

—Ya soy obrera, no como Martha —presumía Rosa.

Martha era la aristócrata, la intelectual:

—Yo soy de cristal.

—¡Ah, muy bien —le decía yo—, te vas a quebrar muy fácil!

Solamente Rosa nació en la Revolución; Carolina y yo, ya no. Dicen que Cristina de chiquita era agraciada, morena, con los ojos verdísimos, mucho más que los míos. Un día, mi mamá y ella se encontraron a Pancho Villa en un mercado. El general le hizo un cariño y la niña le gritó:

—¡Muera Villa! ¡Viva la Carranza!

Por menos que eso Villa sacaba la pistola y le disparaba a cualquiera, fuera niño o grande.

Mi mamá dijo que nunca había sentido tanto miedo en la Revolución como en ese momento. A Villa, cosa rarísima, le cayó en gracia y le hizo otro cariñito a mi hermana, ¿cómo ves?

Cristina sigue igual; siempre dice lo que no debe.

EL ESPECTADOR

De niño fui espectador de la vida de mis hermanas. Las veía arreglarse para el baile de Palacio, comprimirse los senos, porque no era moda de pechugonas sino de lisitas, planas, con cuerpo de adolescente, que parecieran efebos. Se vendaban para verse como tablas y los trajes eran muy pegados y cortos como si no tuvieran ropa interior, faldas con algunos picos o plisados y se calaban medias de seda partidas a la mitad atrás y había que fijarse mucho en que la raya no les quedara chueca. Después de encarbonarse los ojos, se peinaban a la garçonne, y se iban al baile de Palacio dejando un olor a azufre, porque se abombaban el pelo con tenazas calientes que se prueban en una hoja de periódico para que no chamusquen. Mis cuatro hermanas tardaban mucho en llegar al baile. Era de mal tono ser las primeras; las doce, la una de la mañana era muy buena hora. La noche del asesinato de Obregón, se decretó «luto nacional» y las pelonas regresaron furiosas. Tanto chino para nada.

Mi mamá me dormía con el corrido de La Rielera:

Yo soy rielera y tengo a mi Juan;

él es mi encanto y yo soy su querer,

cuando le dicen que ya se va el tren:

«Adiós mi rielera, ya se va tu Juan».

Me contaba muchos cuentos que a mí me enfurecían porque no me gustaba nada que la Cenicienta tuviera zapatos de cristal.

—Eso no es verdad. No puede ser porque el cristal corta.

Entonces mi madre no sabía cómo entretenerme. A mi sus historias me parecían absurdas. La que sí recuerdo es la de las galleras porque es verídica. Las galleras son las cantadoras de los palenques, como Lucha Villa. Son muy bravas, muy respondonas; con sus rebozos de bolita, su sombrerote, sus trajes de china poblana, sus cananas cruzadas y mucho folclor mezclado con liberación de la mujer, gritan obscenidades en el escenario y les aplauden a rabiar. Todo lo que dicen tiene doble sentido, albures y albures o como se llamen esas peladeces.

Mi mamá me platicó, y eso sí se me quedó grabado, que durante la Revolución unas soldaderas que esperaban a que terminara la batalla decidieron ponerse a bailar. Alguien empezó a tocar la guitarra y a cantar; una se jaló a uno de los asistentes jovencitos que cuidan a los caballos y la impedimenta, y a darle duro al bailongo.

Mi madre las previno:

—No bailen porque si los hombres vuelven y las ven, se van a enojar. Están allá en la balacera arriesgando la vida y nosotras en este jolgorio.

Ni caso le hicieron. Giraban entre ellas y con los soldaditos en el puro vacilón. Llegaron los maridos y los mataron a todos. Imagínate qué horror. Los niños chiquitos se quedaron huérfanos. Así era la Revolución, pura brutalidad.

LAS TRES ESTRELLAS

Crecí rodeado de un ejército de nanas. La familia de mi madre resultó muy numerosa. Mi mamá era una niña cuando murió su madre. Nunca la conoció. La crió su abuela y la cuidaron un montón de tías que a su vez tuvieron un montón de hijos. Su abuela tenía una tienda a la que le puso Las Tres Estrellas, porque eran tres hermanas. Allí vendían granos, tequila, martillos, jergas, clavos, costales, agujas de tejer, huaraches, banquitos, frazadas; era igual que El Palacio de Hierro, pero todo lo ibas a comprar a esa tienda y allí mi madre conoció a mi padre, que de pasada pedía sus tequilas. Mi madre-niña —tenía como diez años y era muy bajita—, se subía en un cajón para despacharle en el mostrador tequila tras tequila. Se enamoró de él y se dijo:

—Con él me tengo que casar.

LA TÍA MECHE

A la tía Meche, la madre de Mari, mi nana, aunque hacía el quehacer de la casa, le decíamos tía.

La tía Meche tenía muchas hijas e hijos y uno de sus maridos le dejó de herencia el casco de una hacienda. Cuando estábamos muy fregados de dinero, me mandaban a la hacienda con los niños de la tía Meche. Además, era güera; toda la familia resultó mestiza. A la tía Meche le gustaba beber y bailar uno como jarabe que decía:

Ándele, compadre,

baile la botella,

que si me la tumba

me la vuelve llena.

Brincoteaba alrededor de la botella abierta y, como no tenía equilibrio, la tiraba y todo era un puro reponer la botella. Bailaba de pareja con quien se dejara.

La tía Meche era graciosa; entraba a la casa con sus muchas hijas de varios maridos. Enérgica, sabia, llena de dichos y de refranes, la rodeábamos porque de su boca sólo salían proverbios. Y también miles de peladeces.

A sus hijos les enseñó a decir la verdad y a obrar bien quemándoles la boca o ampollándoles la mano con un tizón ardiente, costumbre que viene de los indios. Les hablaba de usted. «Miente» y les picaba los brazos, las mejillas, los labios con una espina de maguey.

—Ponga la mano así.

Se la abría y en la palma extendida les ponía un ladrillo caliente, imagínate.

¡Eran castigados como en la Inquisición!

Sus hijas también eran empleadas de la casa.

Mi padre quería muchísimo a la tía Meche; en la casa le puso su cuarto para que se emborrachara muy a gusto y no la vieran sus hijas. Él la cuidaba. Se ponía sus cuetes —y mi papá con ella— con tequila o con lo que cayera.

MI RELACIÓN CON LAS TORTILLAS

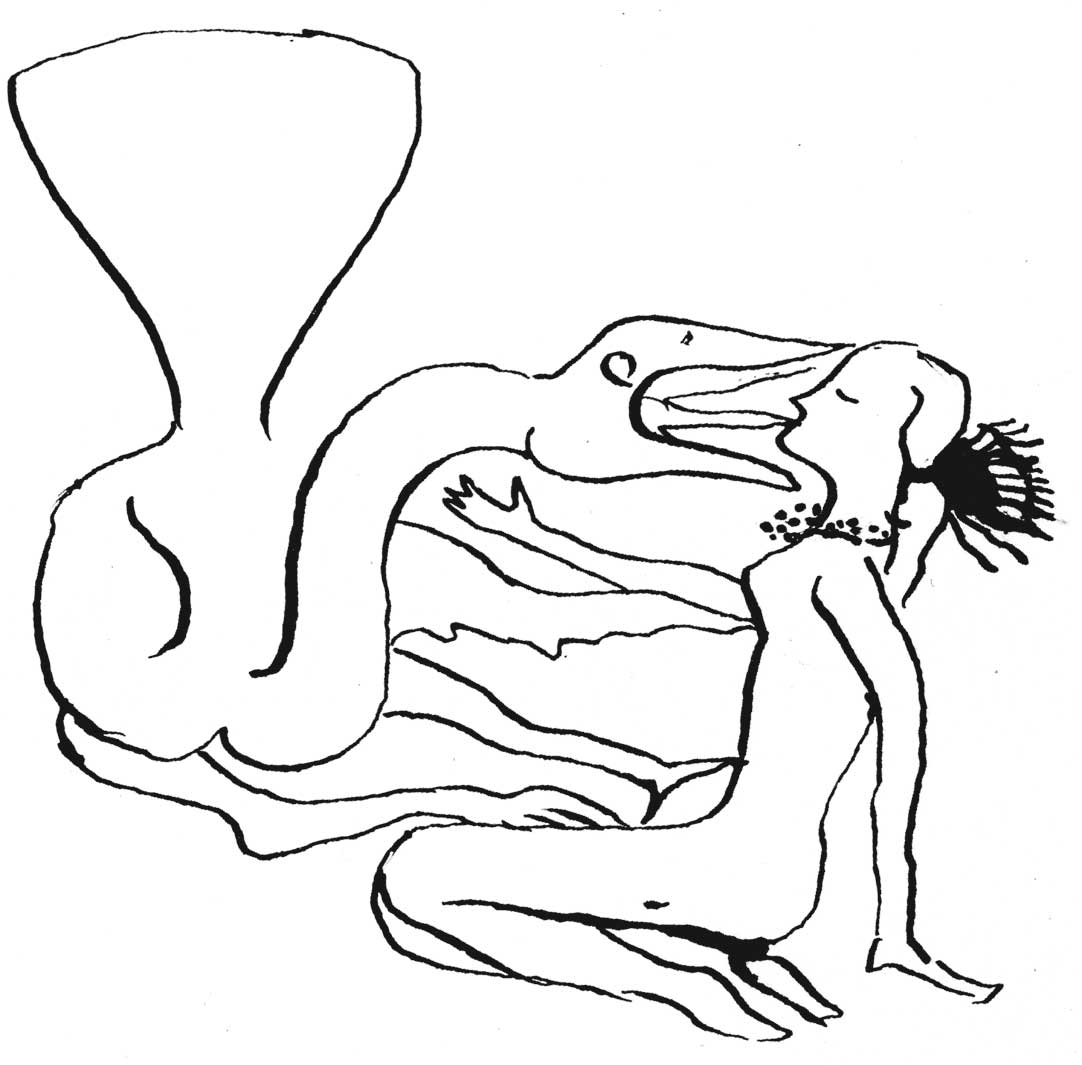

Para darme de comer, mi nana Mari, hija de mi tía Meche, me encerraba con el plato de sopa en una de esas sillas altas con barrotes y charola. Yo tenía mucha hambre; en vez de atenderme se ponía a tortear. De coraje, yo me echaba el plato de sopa en la cabeza. Mari me sacaba de entre los barrotes, me zarandeaba, bañaba y cambiaba y otra vez a la silla-prisión y yo a tirarme la sopa en la cabeza en señal de protesta porque no me servía rápido. Tenía que comer en ese instante si no enloquecía y eso me sigue sucediendo ahora. No me gusta comer fuera de casa. Se sientan a comer o a cenar cuando les da su gana y me retuerzo de hambre al grado de sentirme mal. Tendré algo extrañísimo en el estómago. Mari, que me conocía bien, por fin encontró una manera de entretenerme para que no me pusiera la sopa de sombrero. Me hacía un animalito de masa, un burrito de maíz.

—Cómetelo, niño.

Era tan bonito que no me lo quería meter a la boca, pero el hambre es mayor que la pena.

Tuve una relación muy especial con las tortillas por aquellos animalitos de todo tipo y tamaño, tan lindos que ¡qué barbaridad comértelos con sal! Modelaba la tortilla —cuando está caliente obedece muy bien— y salían figuras mágicas que Mari me entregaba como un regalo especial.

Tal vez ahí nació el amor por esculpir. Desde el momento en que Mari se ponía a tortear, yo exigía: «Dame, dame, dame». Con las tortillas se inició mi furor por las figuras de masa, de yeso, de barro, de bronce y piedra.

En cuanto veía que prendían la lumbre, daba yo una lata terrible y como era un niño tratado diferente a los demás, las nanas todo me lo cumplían.

Una de las nanas amarraba a su propio hijo con una cuerda a la pata de la mesa.

—¿Por qué a mí no me amarras? ¿Por qué a Fulano no lo tratas como a mí? —le pregunté.

—Porque tú eres diferente.

—¿En qué soy distinto? ¡Amárrame!

Su hijo era de mi edad. Bajo la mesa, me sentaba con él o en el patio o donde lo hubiera amarrado y los dos nos comíamos las cacas de los borregos. ¡Imagínate! Después andaba la pobre nana sacándonos las cacas de la boca, duras, duras, duras y nosotros relamiéndonos.

—¡Pero miren nomás qué cochinos!

A su hijo le daba de nalgadas.

—¿Por qué a mí no me pegas?

—Pues yo no te puedo pegar. Llega tu papá y me mata.

Mentiras

—Vente, yo te invito hoy a comer, siéntate —le decía mi mamá a la nana Mari.

—Pues no me siento.

Había un pique entre las dos. Ambas se creían mis dueñas. Yo era su niño Dios.

—Yo cuido a Juanito. Tú todo el día andas en la calle —le reclamaba Mari.

Mi mamá se ponía furiosa. Era cierto; Mari pasaba muchísimas horas conmigo porque mi mamá se iba al doctor, con mis hermanas a comprar algo, hacía visitas aquí y allá y yo, con la nana.

NO SUPE JUGAR AL BALÓN

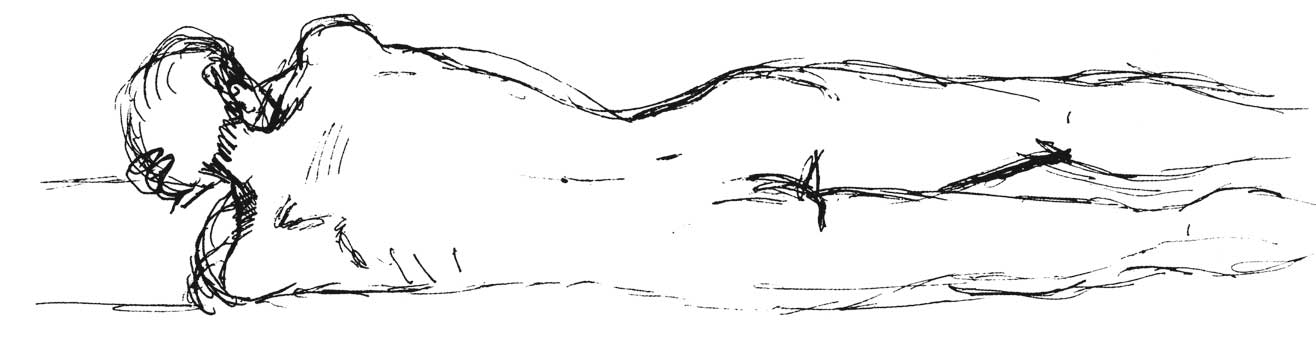

Fui un niño raro, muy emotivo. Cualquier cosa me hacía sentir mal físicamente. Era muy impresionable. Las amistades, el juego, las conversaciones con otros niños, su cercanía, todo me alteraba, temblaba y no podía hablar; me daban ataques de timidez tan grandes que más tarde, en el Colegio Italiano del Espíritu Santo, cuando el maestro me ordenó pasar al pizarrón, creí morirme. ¡Y eso que tuve un maestro bondadoso que me daba paz! Toda la vida fui una persona tan sumamente frágil que el esfuerzo de estar entre la gente me tiraba al suelo. O casi. Quedaba turulato. La plática de la gente mayor me daba mucha curiosidad. Los de mi edad me producían pánico. Por esa razón no quise estudiar ni ir a la secundaria ni a la universidad. Estar con otros más fuertes me causaba mucho desagrado. Inmediatamente descubrían que no servía para los deportes, que no sabía jugar al balón, que no era bueno para nada. Empezaba a jugar y al rato me aburría. Podía pegar porque aprendí a no dejarme y me salían fuerzas sobrehumanas que a todos sorprendían, pero me disgustaba pelear. Cada vez que lograba tirar a uno, quería ir a su casa a consolarlo.

EL FAMILIAR

Viví largas temporadas en el casco de la hacienda de la madre de Mari, la tía Meche. Eran bonitas las ruinas y había unos pasadizos a los que descendía yo con velas, acompañado por las hijas de la tía Meche. Los túneles conducían, bajo tierra, a algunas iglesias y sacristías comunicadas entre sí para defenderse de la persecución religiosa.

El poder de la Iglesia sigue siendo fuerte en Jalisco.

Nos contaban cuentos de espantos, de monjes locos, de ánimas del purgatorio y de santas despechugadas rostizándose en las llamas. Las hijas de las nanas querían atemorizarme:

—Ahorita va a salir un señor, te va a llamar; síguelo, porque te va a enseñar dónde está el tesoro.

Yo respondía:

—Que me llame; no voy porque no es verdad.

No había manera de convencerme de sus tesoros escondidos, sus almas en pena, sus aparecidos. Otro fantasma era un animal que se llamaba el Familiar. Me prevenían: «Cuando lo veas, dile todas las injurias que sepas y busca algo para aventárselo y, en ese mismo momento, se convertirá en oro». A la hora de acostarnos pretendían asustarme: «¡Allá viene el Familiar!». Como tú comprenderás, nunca apareció. Si acaso entró un ladrón, ése si el Antifamiliar, pues se llevó lo poco que teníamos.

En el segundo patio de la hacienda —más bien eran ruinas de hacienda— encontré muebles antiguos y anaqueles con muchos cajoncitos de uno de los maridos de la tía Meche que había sido joyero. Me fascinó ese descubrimiento.

Unas escaleras conducían a la azotea, donde conocí las troneras.

En ese patio nos encueraban y nos dejaban correr descalzos y libres al sol toda la mañana hasta la hora de comer. Al mediodía nos llamaban y veíamos unas cazuelas enormes con guisados y comales gigantescos donde calentaban las tortillas. Eran tan grandes esas tortillotas que las partían y nos daban pedazos a cada uno de nosotros, los muertos de hambre. Nos ponían unos calzoncitos con una justa de arriero para no sentarnos encuerados a la mesa y comíamos muy a gusto. Era una vida bonita. Subíamos a los árboles y cortábamos ramas de calabazos y con ellas nos hacían pititos y tocábamos con ellos, lo que nos convertía en los músicos más inspirados de Jalisco. Descendíamos a los túneles a ver quién era más valiente y llegaba más lejos en lo oscuro. El sonido de los pitos nos daba valor.

En un ratito se llenaba la casa de gente con todos los hijos e hijas de las nanas y había que mandar a hacer grandes cazuelas que alcanzaran para todos. Eso me marcó y toda la vida he encargado mucho más comida de la que necesito.

LOS DOS COSTALES

Mi padre era político. Cada cuatro años iban todos para afuera, según el gobernador que le tocará a Jalisco. Mi padre se emborrachaba y cuando le daba por insultar al gobernador; perdía la chamba.

—¡Pues ya me corrieron!

—¡Cómo! —decía mi mamá.

Y ya no caía ni un centavo al grado de que no teníamos ni qué comer.

En mi casa, en Guadalajara, fue muy difícil la vida con mi padre desempleado. Alguien nos regalaba camotes o papas, dos costales. Mi padre regalaba uno a la familia de Mari. Nunca tuvimos muebles ni medianamente decentes. Jamás tuve una mesa para dibujar, bueno, conservé la misma cuna casi hasta ahora porque, como crecí muy poco, la cuna me sirvió hasta los quince. Cuando se me salió un pie, a fuerzas tuvimos que cambiarla. Fíjate que después ya no supe dormir en cama porque la cuna tenía barrotes y me acostaba muy confiado. Cuando me cambié a la cama, ¡purrún!, al suelo. Por eso durante mucho tiempo no dormí sino en el piso o en petate.

MI NANA SE VESTÍA DE HOMBRE

Mi nana me hacía muchos espectáculos. Se vestía de hombre con algún traje, sombrero y corbata de mi papá. Se ponía a bailar y se sacaba un plátano por la bragueta. En ese momento entraba mi mamá o una tía y la empezaban a regañar:

—¿Qué es esto, María? ¡Estás loca! No le bailes eso al niño.

Mari era muy poco mayor que Carolina y yo. Debe haber tenido doce años, cuatro o cinco más que yo. Era completamente infantil. Contaba muchísimas historias divertidas y su mamá, la tía Meche, a cada rato le pegaba y le ponía ladrillos calientes por donde quiera.

Era un poco ridículo que mi mamá —Amalita, como la llamaban todos—, se escandalizara con lo del plátano porque ella y mi papá siempre ofendían a la vecindad con sus pleitos y sus gritos destemplados que a mí me trastornaron. Se hacían maldad y media, se insultaban, se golpeaban y, como una enfermedad, no podían dejarse. Muchas veces nos mudamos después de sus zafarranchos y yo me moría de pena con los vecinos.

Había un taller de bicicletas cerca de mi casa. «Ven, niño, pásale», decían. Los veía horas enteras arreglar las bicicletas y uno de los mecánicos dibujó a Mutt y Jeff. Me quedé sorprendidísimo porque nunca había visto nacer una imagen. Él los había dibujado con tinta china, pero tomé los lápices de colores de mis hermanas y, en un cartón de una caja de zapatos, dibujé también a Mutt y Jeff y me salieron igualitos. Me quedé tan azorado como cuando aprendí a juntar las letras. En el Colegio Italiano el maestro cuyo aspecto me brindaba paz, me hizo juntar las letras y con él leí mi primera palabra. Fue una emoción tan grande, que al salir de la escuela iba por todas partes leyendo los letreros de la calle y se me hacía formidable leer a-mor, car-ni-ce-ría, tla-pa-le-ría, p-a-n. Los anuncios se volvieron mágicos. A partir de esas caricaturas, empecé a dibujar en cuanta superficie blanca encontraba: pájaros, animales, flores, casas, lo que fuera, hasta que pude dibujar personas.

Por ese Colegio Italiano del Espíritu Santo, Italia existió luego luego para mí. Además, las primeras cosas que vi de pintura fueron reproducciones de Tintoretto, de Tiziano y de Veronés.

¿TÚ LO HICISTE?

Desde muy chiquito procuré mis propios juegos. Salía a la calle a darle la vuelta a la cuadra con unas invenciones con ruedas, entre carrozas y automóviles que hacía con las cajas de perfumes o de polvos de mi madre y mis hermanas. Para mí eran calandrias; les enganchaba sus caballos de alambre (inventé unos que se movían con resortes) y en la calle me preguntaban:

—¡Ay, qué bonito! ¿Tú lo hiciste?

—Sí.

Me daban dinero para fabricar otro. Iba a una casa que tenía un jardín con guayabos y, por cuatro centavos, entrabas y te podías comer todas las guayabas que te cupieran. Siempre terminaba enfermo porque me comía una cantidad de disparate.

Llevé al Colegio Italiano un dibujo de un gato saliendo de una bota. Lo vio el maestro bueno que siempre recuerdo y se lo llevó al director.

—Tú no pintaste este gato.

—Sí lo hice yo, señor director.

—Tú no lo hiciste.

—Sí que lo dibujé yo, señor director.

—No es posible.

—Manden llamar a mi padre —me enojé.

Llamaron a Rafael Rodríguez Soriano y les aseguró que yo lo había hecho. Muy sorprendido el director exclamó:

—Pues eres un niño prodigio.

Mi papá no se inmutó. Más tarde me preguntó:

—Y tú ¿qué vas a ser de grande?

—Pintor.

—¿Vas a pintar casas?

—Pintor de pintar cuadros.

LOS TÍTERES DE ROSETE ARANDA

Muy pronto me encantó el teatro. En una tienda vendían muchos modelos de teatros con sus cortinas, su público y escenario, todo de cartón. Le pedí al carpintero que copiara uno en grande, donde yo cupiera. Escribí una obra, fraguada con lo que había visto y leído. Compré cabezas de títeres y Mari los armó y vistió como se lo pedí. Invité a otros niños al espectáculo pero se iban saliendo. Acabé por poner un espejo y darme la función a mí mismo. Era capaz de estarme tres, cuatro días solo frente al espejo haciéndome representaciones de cosas que yo discurría.

Mi madre me llevaba al cine. Con ella vi películas mudas italianas. Recuerdo una de los pies de gente con zapatos y ¡cuántas cosas pasaban entre los pies de la mujer y del hombre! No las entendía e interrogaba a mi madre, quien entendía menos aún, así que entre los dos teníamos una idea muy deficiente del cine.

Cuando salía el letrero: «Te amo», el público alelado repetía en voz alta: «Teeeee aaaamooo».

Las películas eran así, un ratito.

Cuando vi por primera vez a Chaplin me dio un ataque de histeria. Empecé a gritar. Mi madre y mi nana me tuvieron que sacar. Charlot se resbalaba, caía, colgaba de un palo sobre el precipicio, comía zapatos, chupaba clavos, sonreía como loco pelando los dientes; me enfermó. Ponía a toda la humanidad en ridículo. Me resultó infame su bigote, sus pantalones caídos, sus tropiezos, su forma de mirarme, de caminar y empecé a dar alaridos. Hice uno de esos escándalos muy excesivos que me dejaban como muerto, ¿sabes? Era algo más fuerte que yo. Este personaje al que todo le salía mal, lo viví como una humillación personal. A mí, Chaplin me ofendió.

En cambio, los títeres de Rosete Aranda fueron leña seca para mi locura. Vi unas piezas que representaban momentos de la vida de México. La llorona recorría el escenario: «¡Ay mis hijos, ay mis hijos!» y yo sollozaba de verla tan triste y tan envuelta en hilachas, desgreñada, pálida como la muerte. Los títeres representaban a Hidalgo, Morelos, la Corregidora, Allende. Las obras que más me entusiasmaron fueron unas de bicicletas hechas con alambre y ciclistas a quienes de pronto se les despegaban la cabeza, los brazos y las piernas. Todo el cuerpo quedaba fragmentado y suspenso en el aire. ¡Era una maravilla Rosete Aranda!

Con el circo me sucedió lo mismo que con Chaplin. A mi madre le dio por llevarme, pero los payasos me deprimían. Aquel traje de lunares, la cara pintada de rojo y blanco, los pelos color zanahoria y los zapatones, me repelían. Los clowns eran tontos: les daba una cosa y se caían. Lo que el domador con su látigo les hacía a los leones me horrorizaba. Les ponía fuego en la cara, les abría la boca, les jalaba la cola, ¡una falta de respeto evidente!

Un día se quemó el circo, toda la carpa se incendió. Brinqué el cerco que separa la arena de las butacas, atravesé la pista y escapé del fuego por el lado de los carromatos de los saltimbanquis y las jaulas de los animales, mientras al público se mataba en la puerta de la salida. ¡Qué desatino correr hacia la puerta! ¡Con levantar una hilacha y ya estabas en la calle!

Fui el único que salí tranquilamente.

MARICÓN, MARICÓN

Viví una lucha con la gente porque yo tenía mis ideas, pero la gente quería que yo hiciera las cosas a su manera. Insistían y yo decía que sí, que sí, que sí, hasta que me dejaban en paz.

Preferí estar solo.

Cuando invitaba a algún amigo, éste era una reproducción de sus papás. Resultaba detestable oírlo hablar como si fuera su papá en chiquito. «Que esto no se debe hacer así, que esto no se debe hacer asado…», tanta cosa que no venía a cuento si sólo estábamos jugando. Mi amigo era convencional y quería imponerme las ideas de su familia. No inventaba nada.

Sin embargo, allí iba yo de ofrecido.

Nunca me había echado una pinta. Vi que unos se iban y les pregunté:

—¿Me admiten?

Me dijeron que sí y me fui con ellos a unos charcos de agua sucia. Nos encueramos y nos bañamos. Estuvimos en el agua toda la mañana y volvimos a la escuela para fingir que salíamos de clase por si los papás nos pescaban. Entonces otra pandilla me persiguió con saña:

—Desgraciado, hipócrita, cucho de mierda, maricón.

¡A tirarme pedradas y yo corre y corre y éstos detrás de mí! Entre pedradas llegué a la casa. Me dieron una en un ojo que me lo pusieron así y mi papá preguntó furioso:

—¿Por qué no te defendiste? ¿Por qué te dejaste pegar?

—No me dejé pegar, no hubo tiempo de nada, me tiraron de pedradas.

—¡No te dejes de nadie! ¡No te dejes; aunque te maten, defiéndete!

Algunos más fuertes que yo o más grandes no podían conmigo; me ponía como un león de rabia y acababan por huir. Tenía yo un primo alto, rubio, muy fuerte. Era buena gente. Cada vez que pasábamos por el lugar de los trancazos, un jardincillo cercano a la escuela, mi primo iba llore y llore y llore de miedo:

—Te van a pegar, Juan, te van a matar.

—Tú no llores, tú ayúdame —le decía yo.

—No, yo no quiero que te peguen.

—Pues vete a la casa.

—Me quedo contigo —lloraba.

Empezaban los trancazos y los peleoneros me veían tan enojado que se impresionaban de que un esqueleto —porque yo era flaquísimo y chaparrito— los enfrentara. Recogían el sombrero que me habían quitado.

—A ver, ten.

Me lo ponía.

—Bueno, ahora vete.

La cosa es que vean que no tienes miedo. De verdad yo no lo tenía aunque sabía que iba a perder, ¿qué más daba si me mataban? Pasara lo que pasara, me entendía mejor con los hombres que con las mujeres. Los comprendía más. Ellas me aburrían.

CAROLINA

De niño jugué mucho con Carolina, mi hermana; pero nunca a las muñecas como dice Martha. Yo no tenía ninguna debilidad por parecer mujer o jugar como mujer. Nuestros juegos eran diferentes. Como Carolina me llevaba dos años, imponía sus juegos. Jugábamos a los bandidos. Carolina me daba papel de niña: «Tú eres la muchacha porque tú no puedes, estás muy chiquito». Me subía a una carretilla; la empujaba para raptarme. «Tú eres la princesa, te estoy robando». Era de a tiro marimacha, muy de treparse a los árboles, de jugar guerras, de que yo te voy a robar y tú te tienes que dejar.

Cuando yo hacía mis cosas de barro (también me gustaba armar cajitas de cartón con hilos y clavos y llamarlas teléfonos), interrumpía ella a puro vente a jugar, Juan, vente a jugar, Juan. Era jefa de pandilla de muchachillos callejeros, todos igualitos a ella.

Nunca jugamos al papá y la mamá, a la casita, la comidita, eso no. Eran otros juegos. Nos sentábamos en la acera a ver a las niñas girar en torno a «Doña Blanca está cubierta de pilares de oro y plata» y otras canciones viejas españolas que se siguen cantando. Carolina y yo nunca le entramos a esas rondas mañosas y mensas.

Las niñas de Doña Blanca eran muy tentonas; me daba asco que me tocaran y me jalaran. Me perseguían a puro «dame un abrazo que yo te pido» y que yo era su jicotillo, su naranja dulce, limón partido. Carolina se enojaba con ellas y me defendía a las patadas.

EL BARRO Y LA MADERA

Descubrí que lo que más deseaba en la vida era convertir un pedazo de madera en objeto. Podía sacar las formas que se me ocurrían, lo único que necesitaba era el material adecuado para que surgiera la forma como yo la quería. Al barro había que cocerlo, si no, se quebraba; pero el yeso no, el yeso lo batías y se mantenía igual. Hacía unas bolas grandes de yeso y luego, con una navaja les tallaba ojos, nariz y boca. Así hice, un poco más tarde, los retratos de unas cómicas españolas del Teatro Principal frente a mi casa. Me metía a sus camerinos, les pedía autógrafos, les caía en gracia y me platicaban. Luego me iba con los decoradores, los tramoyistas, los que iluminan la escena, las maquinistas que colocan las pelucas, la nariz postiza, las orejas puntiagudas, los cuernos de diablo.

Donde veía hacer cosas que se transformaban en cuadros, en poemas, en cuentos, allí estaba yo más puesto que un calcetín.

LA NORIEGA

En una carpa gigantesca me encandiló una diva: la Noriega, dueña de su propia compañía y actriz principal. Iba de pueblo en pueblo montando La dama de las camelias con decorados de época, trajes suntuosos, abanicos, alfombras, muebles antiguos, lámparas y plumas de avestruz. Por la Noriega vi obras que tenían que ver con la Revolución Francesa, Los miserables de Víctor Hugo, María Antonieta con todo y peluca de bucles que le tumbó la guillotina. Recuerdo que me inquietó una obra con Gómez de la Vega, acompañado de dos mujeres jóvenes que me deslumbraron: Gloria Iturbe y Andrea Palma: El pensamiento. Sentado como el pensador de Rodin, Gómez de la Vega se daba de golpes en la cabeza y yo, frente a él, con los ojos desorbitados. Andrea Palma y Gloria Iturbe llore y llore y llore. No entendí nada pero me fascinó.

EL CRISTO DE LA COLUMNA

A un costado del Teatro Degollado, entré un día a la capilla de un templo, no recuerdo si San Felipe o Santa María de Gracia y vi una como cárcel y, detrás de los barrotes, el Cristo de la Columna lleno de sangre, maniatado, hecho pedazos. Por poco y me quedo allí privado. En la tarde, venía de la escuela aprisa, aprisa, para encontrar abierta la puerta de la iglesia y entrar un segundo, ver al Cristo y salirme corriendo porque me atormentaba tremendamente verlo amarrado con sus costillas de carnicería, su pelo y los coágulos de sangre. Cuando volví a Guadalajara después de cuarenta años, lo primero que hice fue ir a buscar el Cristo.

ALGÚN CORREDOR AISLADO

De niño fui enfermizo. Nunca supieron por qué empecé a desmayarme desde primero de primaria. Cualquier choque emocional, por pequeño que fuera, zas, me producía inmediatamente zumbido de oídos, sudor frío, ganas de devolver el estómago y caía al suelo privado.

Cuando sentía el mareo y la posibilidad del desmayo, levantaba frenéticamente la mano para que me viera el maestro, salía corriendo al baño o a algún corredor aislado y me sentaba hasta que se me quitara.

—¿Qué te pasa?

—No, nada. Estoy descansando.

Siguieron los desmayos a pesar del aceite de hígado de bacalao y las inyecciones de calcio. Hasta en la Ciudad de México, en el camión Roma-Mérida, pedía con insistencia: «¡Esquina, esquina!» y bajaba corriendo. Ya conocía los zaguanes en los que podía sentarme hasta que pasara el mareo. Un zumbido en los oídos me advertía: «Te vas a desmayar». Imagínate, si me desmayo en el camión me llevan arrastrando a la Cruz Roja o me pasa lo que a Frida Kahlo, que la descuartizaron sobre una mesa de billar.

Fournier y Zozaya, los dos médicos, me dieron hierro a los veintiún años y me ordenaron que nadara cuatro días a la semana y descansara al sol. Así me compuse. Esos trastornos se debían a depresiones. Encontraron que había tenido amenazas del petit mal que pudo desarrollarse como epilepsia pero se detuvo.

MARTHA, MI AMOR

A Martha, mi hermana mayor, no la traté de niño porque cuando mis padres se fueron a la Revolución la dejaron encargada con una tía paterna, Tití. Era diez años mayor que yo. La veía yo pero en fotografía sentada con una muñeca de su mismo tamaño, muy parecidas las dos. Cuando empecé a tratarla, ella tenía quince y yo cinco. Me deslumbró. Era diferente.

LAS PLANTILLAS PARA HACER TRAJES SASTRE

La casa en San Pedro Tlaquepaque de la tía Tití se me hizo muy triste porque vi en la sala el retrato de una niña muerta, su única hija. (Por ese retrato habría yo de pintar más tarde mi niña muerta). Martha sustituyó a la hija que se le había muerto. Por eso Martha le tuvo mucho rencor a sus padres, porque la regalaron a Tití aunque fue buenísima, buenísima con ella.

Tití se había casado con un sastre. Durante muchísimos años fueron marido y mujer hasta que mi hermana creció y se encargó de divorciarlos porque quería que Tití se dedicara a ella. El pobre viejo se quedó solo.

El sastre me regalaba las carpetas de diseños de los trajes: unas plantillas maravillosas que él hacía. Tití me enseñó a planchar sacos y pantalones. Me encantaba tener que calentar las planchas y vigilar que los cuellos no se lustraran. Los trajes tenían unas entretelas con crines de caballo muy duras para que el saco quedara como una armadura.

Ambos me entretenían en la sastrería, me daban esas grandes plantillas para que yo dibujara y en ellas hice mis primeros retratos. «¡Qué bonito, Juan, qué bien!», me felicitaban. Eran buenísimos sastres, todo lo hacían a mano y a Martha, le cortaban trajes preciosos que la gente le festejaba. Bueno, no sabes, Martha era la fiebre allá en Tlaquepaque, convite por aquí, convite por allá; se la disputaban, fiesta y fiesta, tequila y tequila.

Como Martha me quería mucho, se empeñaba en llevarme: «Tú vente conmigo, tú eres pintor». ¡Y yo feliz porque ella era muy atrevida!

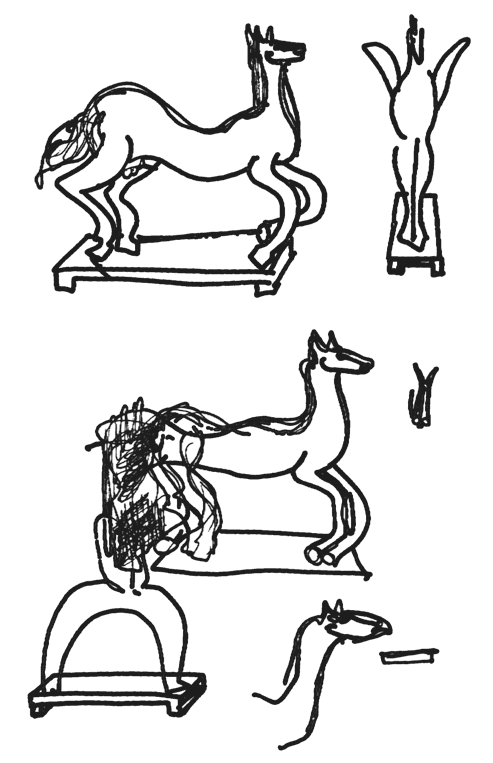

En Tlaquepaque se hizo amiga de los dueños de tiendas de loza española y me invitaron a su taller. Conservaban los moldes antiguos de la Colonia, de animales, quimeras, caballos, Reyes Magos con colores muy fuertes de anilina aún más llamativos que los barrocos, todas las figuras de Nacimiento y jarrones gigantescos que se decoraban con pinceles de cola de perro.

Me enseñaron a manejar esos pinceles. El barro con agua era gris. Yo pintaba sobre el barro mojado, luego metían el jarrón al fuego y salía azul, verde y amarillo. Alucinado, creía en los milagros.

—A ver, decora éste…

—Pero, ¿cómo?

—Haz la flor como tú quieras —me decían.

Con mi pincel cola de perro pintaba, flores y ramas y pájaros y figuritas. Metían el jarrón al horno y al sacarlo había cambiado el color, y yo embobado.

SEGÚN EL TAMAÑO DE LA FRENTE, LA INTELIGENCIA

Martha estaba orgullosísima de mí, me impulsaba a todo. Ella fue quien me regaló mis primeras pinturas, una caja de este tamaño: «Mira, te traigo un regalo». También telas de lino, no de manta; en puro lino pintaba y sentía en ella un enorme apoyo. Además era ocurrentísima. Yo le tenía mucha confianza. Cuando me veía entrar, preguntaba: «Ahora ¿qué traes?». Un día llegué a decirle:

—Yo quiero ser inteligente. Mis amigos tienen la cabeza así, con entradas.

No sé qué me picó; tenía grande la frente pero, para complacerme, agarró una navaja y que me hace mis entradas.

Más tarde eso mismo se repitió con María Izquierdo. María me dijo: «Alfonso Reyes dice que los griegos tenían una frente muy estrecha, pero que la gente muy inteligente debe tenerla muy grande y la mía es un desastre. Préstame tu navaja de rasurar». Se rasuró y le dije: «Yo también me voy a rasurar». Parecíamos dos calacas.

ALFONSO MICHEL FUE EL PRIMERO

El pintor Alfonso Michel, que vivía en Colima, fue el primero en ver un conjunto de acuarelas que tenía mi hermana Martha.

—Me las prestas porque las quiero ver con más calma. Me gustan mucho y creo que vas a ser un gran pintor —me dijo.

Pasaron muchísimos años y no lo volví a ver. Cuando nos encontramos en la Ciudad de México en una exposición mía en la Galería de la UNAM, que dirigía Marilú Alcázar, en la calle de Dolores (y a la que llegué a punto del cierre porque me puse nerviosísimo, nerviosísimo y me fui a caminar), le dio mucho gusto:

—Tengo tus acuarelas, las he conservado y como son tuyas te las voy a devolver.

Nos hicimos amigos porque de un de repente la edad entre nosotros se había borrado; yo ya no era un niño prodigio, sino un adulto que exponía sus retratos.

Esa noche nos fuimos con Marilú Alcázar al café de chinos de Dolores, a tomar café con leche en vaso y bísquets. Todos estaban enojadísimos conmigo por llegar tarde, que ya el rector se había ido, que muchísima gente quería felicitarme y no llegué a tiempo.

LA VICTORIA DE SAMOTRACIA

Mi hermana Martha fue mi adoración por original. Me gustaba mucho dibujarla, su nariz, la forma de su cabeza y sus ojos. Un día la agarré y le dije:

—Siéntate. Eres mi modelo. Destápate toda y párate con los brazos pa’rriba que te voy a pintar como la Victoria de Samotracia.

Y que le quito la ropa y que en ese momento entra mi mamá gritando:

—Pero ¿qué es esto? Se van a condenar. ¿Tú con tu hermana encuerada?

Y yo respondí tranquilísimo:

—La estoy pintando.

No sé qué pasó con ese cuadro; lo compró un tal César Martino. Hice varios dibujos de ella; me posó infinidad de veces desnuda. No era un cuerpo maravilloso, pero cuando joven, tenía una figura agradable.

Mi madre luego se acostumbró tanto que me posaba también y una vez que quiso ver su retrato, se enojó:

—¡Ay no, me has puesto los pechos muy feos!

Fue a buscar un libro:

—Yo los tengo así.

Era un desnudo de Renoir.

Le respondí:

—¡Los tenías! Oye, mamá, yo no quería hacer hincapié en tus pechos.

Jamás pude hacerle un buen retrato a mi mamá. Pinté varios cuadros a los que llamé La Madre pero son invenciones. Su cara, su físico y su cuerpo me gustaban mucho porque eran muy especiales. Tenía la nariz ancha y sus amigas le decían la Leona porque parecía una de esas diosas egipcias que más tarde descubrí en los museos. «Con razón le decían la Leona, si es igualita». Tenía ese aspecto de fiera: la cara un poco apachurrada, de mexicana, de nariz ancha; pero nunca me salió una pintura, sino banal. Jamás pude terminar un retrato de ella.

Martha tenía un novio, según ella, que llegaba a visitarla en coche con chofer. Una bola de amigos pedofílicos la rodeaban; en Guadalajara había muchísimos homosexuales. Bueno, Guadalajara era de los lugares donde la cosa sexual estaba muy reprimida y las represiones producen monstruos psicológicos muy divertidos, si lo tomas con humor. Hubo algunas tragedias porque la gente no pensaba más que en acostarse. Las mujeres leían poesía sudamericana, de Alfonsina Storni y Juana de Ibarbourou, de agárrame los pechos, sorprende mi boca, desata mi cabellera, quiero ver al hombre más guapo del mundo desnudo y no desear amar, y yo se los recitaba y les cambiaba los versos, estrújame los senos, aviéntame el ropero, o si no, Dios mío, Jesús sacramentado, Divino Verbo, dame la gloria, la dicha, de poseerte hasta la muerte, cosas así, según ellas de Santa Teresa y otras místicas, puras exageraciones producto de un misticismo delirante y decadente.

Mis hermanas también leían novelas de Guido Daguerrona y a Giovanni Papini, el de Gog y Magog.

Leía yo con ellas; no entendía bien, pero sé que era morboso. Recuerdo El caballero audaz y la primera página de una novela: «Cuando Mimí Bluet perdió su virginidad por onceava vez…».

Me preguntaba:

—¿Qué será la virginidad? ¿Qué cosa tendrá que ver con ella la Virgen María?

Nadie tenía una explicación, Martha no se diga. Era muy ignorante. Deletreaba el título de un libro y creía haberlo leído. Se tiraba en una chaise-longue bien compuesta a esperar a sus amigos con un libro en la mano, «no me interrumpas, estoy leyendo», me advertía a cada ratito, pero nunca pasó del título. Eso fue lo que la hundió, fingir. Sus amigas luego fundaron un periódico que se llamaba: Alma Femenina ¡imagina lo que era ese periódico!

EL GUILLE

Los amigos llegaban a verla a las cuatro y media o a las cinco; otros venían en la mañana y en el balcón ponía Martha una lona para que nadie viera y se encueraban: «Vamos a asolearnos». Les fascinaba estar muy quemados de sol. Martha me llamaba:

—¡Ay, no seas malito, depílale las piernas al Guille!

Con unas pinzas para cejas de Martha, depilaba yo al Guille hasta que descubrimos una crema que olía a huevo podrido que lo dejó lisito, lisito.

El Guille era una figura famosa de la mariconería jalisciense. Venía a la casa con camisa lila y otro amigo también vestido de lila, con una flor lila en el ojal e iban juntos a los toros; imagínate, qué valientes. Les gritaban en coro:

A la Guille, a la Gabe

a la ¡Ay Dios tú!

Y éstos allí como estucados.

El dueño de unas sales de uvas Picot y otras de esas que echan espuma, como Alka Seltzer, era famoso porque agarraba jovencitos; bueno, eran unos bicabornatos pero se vendían muy caros en todas las boticas porque eran bastante eficaces. Éste se hizo más que multimillonario y se enamoró de un jovencito y lo mantuvo; oye, vestido de puras telas inglesas, los trajes hechos con los mejores sastres, el pelo todo peinado con peluquero, zapatos y corbatas italianos, seda y más seda y se hizo amiguísimo de Martha; llegaba comiendo raspados —de esa nieve que le raspan así con un cepillo de fierro y le echan jarabe. Era muy guapo y más con el raspado escurriéndole. Contaba que el dueño de las sales Picot le daba unos besotes:

—Eres igualito a Dorian Gray —le decía.

—¿Crees que me parezco a Dorian Gray? —se dirigía a mí, que era el más chamaco.

—No creo nada, pero voy a leer el libro a ver si es cierto.

Corrí a comprar El retrato de Dorian Gray.

En el medio en que me desarrollé, el amor físico cambiaba de un día a otro y para mí era difícil hacerme una opinión acerca de cómo debe ser un muchacho respecto a una muchacha.

Como a los trece años descubrí que no quería tener familia. De niño me enamoraba de las amigas de mis hermanas un poco por obligación, porque oía yo que había que enamorarse. Oía a la gente decir: «Fulano se enamoró de su novia desde los diez años, pero se casó con una mujer mayor porque la veía muy guapa y tenía dinero».

Se me hacían bonitas las mujeres pero no para mí. No tenía idea de casarme y mucho menos fundar un hogar o continuar con el linaje de los Rodríguez Soriano, no me interesaba nada de eso. En cambio, los amigos eran algo que me gustaba muchísimo porque corría y jugaba con ellos, éramos libres, la relación era muy abierta y no había tanto compromiso. Más tarde me di cuenta de que no me interesaban las amigas. En cambio la idea de cultivar un amigo y mantener el fuego sí existía. Me atraía sexualmente.

LA COSA SEXUAL

La cosa sexual se me presentó cuando empecé a ser adolescente. Cualquier gente me despertaba instintos sexuales. Hay mujeres que sexualmente me parecen atractivas, me jalan, pero los hombres mucho más.

Los muchachos tenían las mismas curiosidades que yo; veíamos el pipí de cada quien, lo comparábamos, veíamos que eran diferentes. Nunca encontré que eso era ni malo ni bueno: era algo que así pasaba, ¿no?

TODA LA CATRINADA ERA HOMOSEXUAL

A mí me dio realmente mucho trabajo entablar una relación amorosa, sexual, así con espíritu abierto. Lo hice por curiosidad y como quien toma una medicina para ver qué se siente, pero no fue un impulso que me naciera. Me atraían las ideas y la conversación, lo que era palabra y universos pero ya tocar, abrazar y la saliva y las cosas físicas, los besos y eso, me repugnaban. Las propuestas de una muchacha mayor que yo, para medio hacer el amor conmigo, ¿no?; pero a medias y por detrás porque tenía miedo de que la embarazara, me dieron grima.

Los muchachos que tenían curiosidades homosexuales hacían de todo por controlarse hasta que se descaraban y te hacían «avances»:

—Fulano te hizo «avances», ¿verdad?

Yo negaba siempre.

—No, pues sí te hizo.

—Pues total sí ¿y qué?

El que me lo preguntaba también tenía ganas:

—Y dime, ¿cómo es?

Muchísimos hicieron esos ensayos, y de mayores nunca he sabido que hayan tenido ni la más remota gana de seguir por ese camino y hay otros, «perfectos casados», que acumulan aventuras homosexuales.

En Guadalajara las escondían o las disfrazaban porque les era muy difícil decir «sí» en una sociedad que sólo está pendiente de chismes sexuales. En esta sociedad con la que traté hasta los quince años, la conversación giraba en torno a «Fulana tiene un lío con tal gente, tiene tales inclinaciones, toma coca». Lo de la borrachera era imposible ocultarlo; la gente bebía muchísimo, hombres y mujeres. Muchas señoras se reunían a platicar a mediodía y tequila y tequila y tequila y la del estribo. Se atarantaban porque no puedes beber cuatro tequilas sin que se te suban. Eso constituía la vida de los tapatíos y, aunque la viví muy poco, no se me ha olvidado.

EL GRITO EN EL CIELO

Se me grabaron cuentos que oía de las señoras, de los rancheros más famosos y más machos (los valientes de la Revolución), que habían tenido pasiones amorosas con hombres. Era algo que se sabía y que yo repetía porque me parecía normal, pero las señoras ponían el grito en el cielo, qué barbaridad, se levantaban de la mesa, vas a ver, te voy a romper la cara ahora mismo. A punto del sollozo, me amenazaban: «¡Maldito! No es verdad. Si vuelves a decir eso de mi tío o de mi primo te voy a matar», y más tequila y tequila y me andaban ahorcando mis condiscípulos por la reputación de su papá o de su tío o de sus hermanos mayores. Toda la catrinada era homosexual.

ÁNDALE, JUANITO, ESCOGE MUJER

Busqué la relación con las amigas de mis hermanas hasta que vi en los mayores el deseo de que yo definiera mis gustos. Sabían que guardaba los retratos de noviecitas (los conservé muchos años porque las quise), pero yo no escogía mujer. Y ándale Juanito y ándale Juanito y apúrate Juanito, búscate mujer.

Yo no quería vivir con ellas, tener una pareja ni nada; no pensaba sino en una vida pin-tan-do. Hice muchos retratos de niñas pero no podía visualizarme dentro de una casa con hijos y mujer, eso jamás. ¡Qué horror!

AY, JALISCO, NO TE RAJES

Te digo, la dificultad de la vida sexual de cualquier gente empieza desde muy joven, tenga las inclinaciones que tenga. Supe muy pronto que las mías iban a ser distintas a lo que la familia e incluso la sociedad esperaba de mí. Tuve que hacer muchos ajustes, inventarme una manera de sobrevivir sin que la gente me hiciera víctima de sus manías, ¿no?

Me molestaban mucho con que en Jalisco hay que ser así y asado. Estás atado a la sociedad en la que naces, a una clase social, que si eres clase media, que si eres influyente, que si eres mocho, que si eres rico. Si lo sabes utilizar, todo eso te ayuda muchísimo pero si no, el qué dirán acaba contigo.

Muchos terminan por paralizarse.

Yo traté de que no me afectaran esos miedos: quedar mal con mi madre, con mi padre, con mis hermanas, con sus amigos, no hacer lo que Martha quería, ni aceptar que me vendiera, porque mi hermana me ofrecía al primer postor.

Me hice muy agresivo; aprendí a defenderme, a reír de los dramas que mis hermanas inventaban. Según ellas, yo me iba a hundir en una vida espeluznante por ser pintor, vivir aparte, no pertenecer a ningún grupo y no ser revolucionario ni nada de lo que se usaba. Mis cuatro hermanas, que no tenían oficio ni beneficio, eran metiches. Me impedían dibujar y vivir como yo quería.

Más o menos logré salir de todo eso pero me costó trabajo.

Tenía miedo de quedarme solo hasta que me dio lo mismo.

LA OLLA HIRVIENTE DEL SEXO

En Guadalajara, la vida sexual era una olla hirviente porque la mayoría de los muchachos tenían una curiosidad enorme y pasaban por las mismas inquietudes que yo. Hubieran dado cualquier cosa por tener una aventura amorosa conmigo o con otro amigo. Cuando tomaban copas, inconscientemente salían sus inclinaciones homosexuales, pero fingían que era accidental, que había pasado por un descuido porque se les subió. Le tenían pavor a la opinión de los demás, a ser diferentes y los que se decidían a ser abiertamente homosexuales, caían en una caricatura. Para desafiar a la sociedad entera, exageraban hasta volverse un garabato. Eso siempre me pareció muy triste.

Para mí era desagradable que algo que es parte de la vida no tuviera una salida normal.

Creo que todos hemos tenido deseos y dudas, todos tenemos relaciones que incluyen la sexualidad; seguro tú, de niña, Elena, amaste a otra niña, es normal, la necesitaste y otras muchas como tú hicieron lo mismo.

Yo tenía el campo abierto y quería dejarme ir a las cosas que me gustaban pero siempre me detenían: «No hagas esto, no digas lo otro, no vayas a…». Martha quería que yo fuera «el hombre orquesta sexual», sacarme partido porque ella era incapaz, por sí misma, de ganarse las cosas. Se volvió así porque la consintieron mucho: gustaba, era chistosa, divertía a todos, le hacían regalos, la alababan, solicitaba favores. Quería que yo fuera igual: «Tú haz esto y di lo otro y ve para allá». Me mangoneaba hasta que años más tarde, en la Ciudad de México, pensé: «Voy a dejar de ver a Martha porque siempre está poniéndome en peligro de que no me logre como persona, sólo espera que me logre como una especie de sinvergüenza».

Martha no tenía conciencia. No construyó su vida. Fue muy ingrata con la tía Tití que la crió, no tuvo compasión por ella, ningún reconocimiento. Más que un ser humano, toda ella era como un instinto. Un día le dije que era «un instinto sin animal». Ella me seguía, me procuraba pero su tendencia era explotar a alguien y eso a mí me chocaba.

La tía Tití —nuestra tía abuela— murió sola. Le tomé muy a mal a Martha que no fuera a verla cuando se enfermó para morir. Era una vieja encantadora. Le preguntaba yo:

—Oye, Tití ¿por qué tienes cara como de hombre?

—Cállate, porque cuando tengas mi edad te vas a poner como vieja.

Tití se pasó la vida cuidando a mi papá y a sus hijos descarriados.

Al principio yo no captaba bien qué había en Martha que no me convencía, hasta que vi que era despiadada con sus amigos y con ella misma. Su voracidad para apoderarse de una situación y ser alguien, la hicieron inconsciente.

Antes que yo, Martha fue amiga de Villaurrutia, de Novo, de los Contemporáneos. Les podría haber aprendido muchísimo. Era no sólo inteligente sino brillante. Reyes, Barragán, Villaurrutia, Lazo, Nandino la buscaban por ocurrente; ella me los presentó. Fui su seguidor hasta que comprendí que no tenía por qué aparentar como ella, sino que debía leer libros, estudiar, pensar, escribir, expresarme. Martha quería hacer su entrada, que la vieran, que la oyeran, pero ¿con qué?

—A ver, Juan, enseña lo que pintaste.

Ni siquiera quería yo mostrar los cuadros porque me parecían de principiante. A lo mejor, yo no era pintor ni iba a serlo nunca. Dudaba de todo. Martha no titubeó y así le fue.

Cuando más tarde conocí en México a los pintores y vi cómo vivían en función de su éxito social y económico, me sentí traicionado.

MUCHAS MUJERES, MUCHAS MUJERES

Creo que en torno mío hubo demasiadas mujeres, todas como mamás. Me cuidaban y me querían demasiado, me abrazaban, me asfixiaban y luego me abandonaban. Era natural; crecía una hermana y ya no era yo su juguete; tenía novio o novia o lo que escogiera y se iba como si yo nunca hubiese existido. Eso me dolió mucho con las dos primeras; ya a la tercera me dio lo mismo.

Martha siempre estuvo muy cerca de mí porque creía que yo la vestía: que la gente tuviera curiosidad por mí. Quería que yo destacara a como diera lugar.

CABALLOS, GALLOS, PERICOS, CALACAS

Mi hermana mayor me llevó al taller Evolución de Francisco Rodríguez, a quien le decían Caracalla porque se parecía al busto del emperador Caracalla, en Roma. Con Caracalla, en su taller, estuvieron Raúl Anguiano y Jesús Guerrero Galván. Caracalla fue mucho menos importante para mí que Jesús Reyes Ferreira.

JESÚS REYES FERREIRA

La casa de Jesús Reyes Ferreira me pareció la casa del brujo. Un mundo mágico de esferas de cristal, de manitas de marfil, de patitas de santo. Allí me encontré con Giotto, Piero de la Francesca, Fra Diamante, Brueghel, Vermeer. Supe que había Francia, Inglaterra, Alemania, Holanda. Chucho era un joven anticuario que me dio mis primeras lecciones de belleza. Con él nació el entusiasmo que siento por el arte popular mexicano. Me llevó al museo, conocí a Estrada y me di cuenta de que mis tías no eran un hecho aislado y fenomenal. Los retratistas del XIX perpetuaban allí fisonomías, trajes y aspectos como los suyos.

Chucho Reyes tuvo el don de hallar relaciones imprevistas entre los más diversos objetos. Cogía una cosa de aquí y otra de allá, se sacaba algo de la cabeza y componía una obra de arte. Siempre me hacía ver las cosas reflejadas en las esferas de colores: «El mundo de las esferas todo lo transforma y lo poetiza». Y yo, de hecho, nunca me he salido del mundo de las esferas.

Cuando salía de la casa de Chucho, rodaba por las calles de Guadalajara, que en aquel tiempo olían todas a estiércol de caballo y a zapatos nuevos. Llena de fúnebres calandrias, Guadalajara siempre me dio la impresión de ser una gran fábrica de zapatos. Por aquel tiempo se hablaba de los últimos cristeros y de haciendas y familias arruinadas. Yo me sentía un poco triste y entonces pinté los cuadros de mi primera exposición. Retraté a mis hermanas ebrias y a otras niñas terribles y monstruosas.

Luis Barragán y Chucho Reyes no eran muy dados a leer pero sabían enseñar. Leí los clásicos de Vasconcelos. También el Fausto de Goethe, pero no lo entendí. Entendía mejor las imágenes.

Por mi loquera del teatro ayudé con brocha y cubeta al decorador del Teatro Principal de Guadalajara para poder entrar a las funciones. Gracias a eso vi a María Teresa Montoya en El hombre deshabitado, de Alberti, y a Pirandello, O’Neill, Andreiev, entreverados de Nicodemi (La enemiga), Marquina (La dama del armiño) y Jacinto Benavente (La Malquerida). También los dos Tenorios, el de Zorrilla y el de Tirso.

ÉRAMOS UNOS SINVERGÜENZAS

También en Guadalajara, José Guadalupe Zuno, amigo de mi padre, me alentó muchísimo junto con Ixca Farías, director de una pequeña escuela de pintura en el Museo de Guadalajara:

—Cuando seas grande, vas a venir aquí porque tú vas a ser pintor.

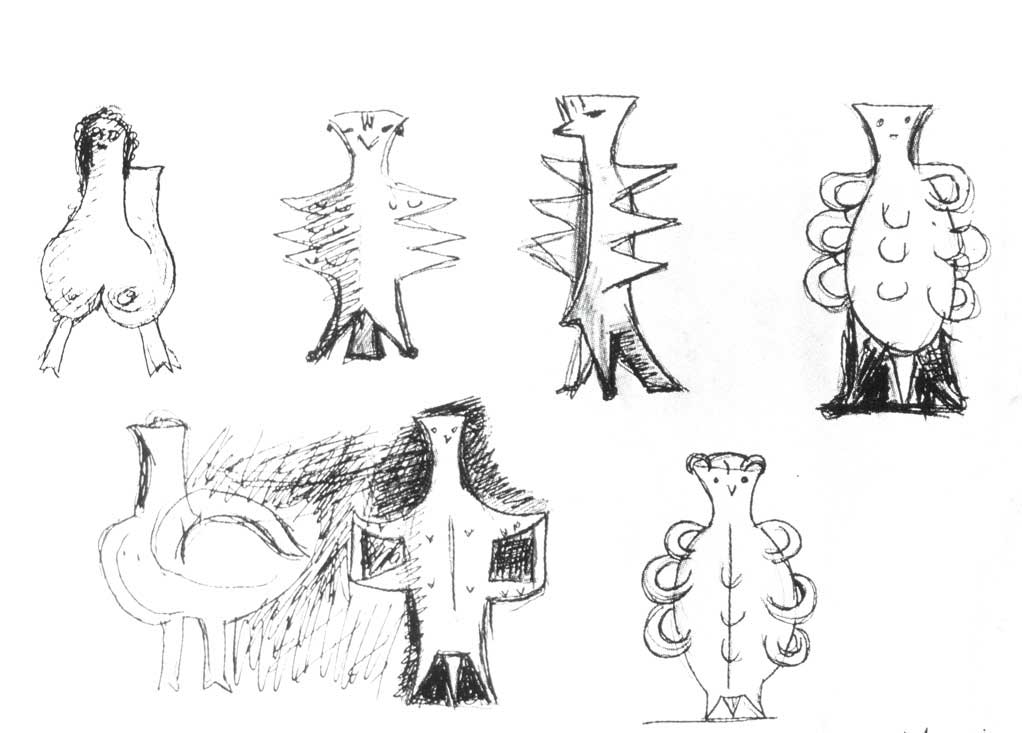

Trabajé mucho para Chucho, de día y de noche y a todas horas. Me volví su esclavo. Sobre unas pequeñas láminas, Chucho me ordenaba que pintara la vida de San Antonio tres veces, en distintos momentos de su vida. «Es un tríptico», me decía. Pinté infinidad de historias de santos que Chucho vendía. «¡Son del siglo pasado!», le decía al comprador. Por lo tanto, éramos unos sinvergüenzas. Me enseñó a hacer otras «antigüedades» sobre hojalata, pero principalmente quiso que pintara sobre papel de china. En un dos por tres él garabateaba un Cristo, un gallo, un caballito, un jarrón con flores, un perico, un esqueleto completo.

Chucho encontró muchos patrones coloniales de hojalata, animales y ángeles. También me enseñó a tallar santos de bulto y a hacer retratos coloniales de monjas profesas y coronadas.

Cuando no hacíamos trampas me dedicaba a ver reproducciones de pintura de los renacentistas hasta Matisse, porque Chucho las tenía pegadas en cartones, entre los exvotos populares y los Cristos de caña confeccionados el día de ayer.

Nunca se me olvidarán los fierritos con que se repuja. Me dieron muchas ideas para hacer escultura.

Los domingos me llevaba al mercado de tiliches y compraba perritos precolombinos, pedazos de ídolos:

—Estos tepalcates son obras maestras, grandes esculturas. ¡Mira qué perrito! —me enseñaba.

Durante mucho tiempo lo seguí como si fuera su sombra. Chucho me enseñó de una manera fácil y agradable.

En 1934 expuse, pintados en los cartones de la sastrería, en el Museo de Guadalajara con todos los alumnos de Evolución: mi autorretrato, el de mi hermana Rosa, el de mi hermana Martha, retratos frescos, ingenuos que, vistos a la distancia, me gustan. El de Martha en su estudio en casa de los tíos, tiene una botellota así de tequila y libros en los estantes. Me encantó. Me costó trabajo ese retrato; dividí el espacio geométricamente, pinté los ojos asimétricos, también la nariz.

La niña muerta le gustó tantísimo a Chucho que me pidió que le hiciera una copia, pero no pude sino reinventarla; le puse flores, me salieron bien y Chucho me dijo:

—Me has conquistado; te la compro. Te voy a pagar 5 pesos, pero me haces otras y si les pones más flores, voy a pagarte 20 centavos por cada flor que le añadas.

—¿Y si no quiero?

—Allá tú.

Pinté a los hijos de mi nana, al niño desnudo que bañan, las muchachitas que juegan con el perico, la joven que se peina en la ventana.

Casi nadie vio la exposición, de chiripa llegaron Lola Álvarez Bravo, María Izquierdo y José Chávez Morado. Se detuvieron un gran rato frente a mis cuadros. Yo estaba allí y me acerqué. Me felicitaron:

—¿Por qué no te vienes a México?

Los llevé al taller de Chucho Reyes.

A Chucho no le gustaba que me distrajera en el teatro.

Yo me sentía muy iluminado por el heroísmo de mi padre soldado y me estaba volviendo bastante revolucionario, pero un día se me ocurrió preguntarle a mi madre por qué se había ido a la «bola». «Por bruta», me contestó. «Me enamoré de tu padre y lo seguí». Para colmo de males, supe que mi padre siempre sintió nostalgia por sus chalecos de seda y bombines porfirianos. Nunca pudo ladearse el tejano, ni llevar con garbo la pistola.

Mi padre jamás quiso decirme cuánta gente mató, por más que le preguntaba.

Creo que nada me marcó tanto como esos primeros quince años en Guadalajara. Nada de lo que me ha sucedido después ha sido más importante que Jalisco.

Viví en Guadalajara de 1920 a 1935. Lo aprendí todo de la tradición oral. Mi padre y mi madre querían convertirme en un hijo de la Revolución. Me ahogaban con sus recuerdos de batallones, bandas de corneta, combates, toques de clarín, campamentos, brindis por la Revolución, locomotoras y atentados. Decidí huir, dejar a Chucho. Lo malo es que me siguieron mi madre, mi padre, mis hermanas, Chucho, las nanas, los hijos y las hijas de las nanas, las tías, el perico, las Tres Estrellas, las pozolerías de la avenida López Cotilla, los mariachis de Tepatitlán que se la pasaban tocando desde el primer pueblo hasta el último, túndale, túndale, túndale, el tepache, las niñas muertas y vivas, las tortillas con todo y tortilleras, los monstruos, todos.