3. EL MONASTERIO

Cuando Lutero se hizo novicio, tuvo que arrodillarse ante el altar mayor junto a la tumba de Andreas Zacharias, el hijo más insigne del monasterio de Erfurt. Su cuerpo sentía el frío de la piedra y debió de experimentar una sensación de humillación física y de conexión espiritual. Zacharias se había labrado una reputación como teólogo en el concilio de Constanza (1414-1418), donde criticó la teología del reformista bohemio Jan Hus. Se decía, aunque tal vez no fuera cierto, que había sido el responsable de que quemaran a Hus por hereje en 1415. Hus defendía la comunión de los laicos en ambas especies (pan y vino), y no deja de ser irónico que Lutero terminara aprobando muchas de las ideas de Hus, que acabó siendo uno de los héroes de la Reforma[141].

El monasterio de Erfurt contribuyó enormemente a convertir a Lutero en el reformador que luego fue. ¿Por qué eligió la orden de los agustinos? Había muchos monasterios importantes en la ciudad: otro monasterio de agustinos, el de los cartujos, el de los servitas, y hasta los dominicos y los franciscanos poseían casas allí. Teniendo en cuenta los contactos que Lutero había mantenido con los franciscanos de Eisenach, esa orden debió de haberle resultado especialmente atractiva. Sin embargo, el «monasterio negro», como se denominaba a la casa de los agustinos, era la opción de los intelectuales. Muchos de sus miembros enseñaban en la universidad y el monasterio disponía de una excelente biblioteca. Estaba creciendo, había edificios en construcción cuando Lutero vivía allí y gozaba de muy buena reputación entre la ciudadanía. La comunidad constaba de 45 a 60 monjes, que vivían de las generosas donaciones y legados que recibían, aunque también tenían importantes propiedades en la ciudad y sus alrededores[142].

La orden se encontraba muy dividida; por un lado, estaban los observantes, que mantenían una estricta obediencia a la regla original, y, por otro, los denominados conventuales, menos rígidos. Las órdenes monásticas solían atravesar por ciclos de renovación a medida que generaciones sucesivas se daban cuenta de que la obediencia a la regla se había vuelto laxa. El último movimiento de reforma entre los agustinos se había iniciado en la década de 1480 y se mantuvo hasta bien entrado el siglo XVI; el monasterio de Erfurt era uno de los mayores monasterios de observantes de Turingia. La naturaleza de las preocupaciones de los monjes se vislumbra en las preguntas planteadas por el reformista Andreas Proles en 1489: «¿Comen los monjes en mesas alargadas en el refectorio como es costumbre en los monasterios reformados? ¿Guardan silencio durante las comidas? ¿Alguien come o bebe fuera de las horas de las comidas?»[143]. Los monjes observantes debían levantarse puntualmente para rezar maitines y asistir a la confesión general todos los viernes. Se observaban las horas muy estrictamente y todo, incluida la ropa que vestían, se consideraba propiedad común[144]. Obediencia, pobreza y castidad eran la piedra de toque de la vida religiosa y había que atenerse a ellas sin excepción.

De modo que Lutero ingresó en una institución que cumplía una importante función académica, mantenía estrechos vínculos con la universidad donde había estudiado y estaba muy comprometida con la estricta observancia de la regla de los agustinos. Además, al quedarse en Erfurt, eligió un entorno muy distinto al de la pequeña ciudad donde había crecido. Erfurt era una ciudad grande de 24.000 habitantes, llena de actividad y mucho mayor que Eisenach o Mansfeld. Vemos la impresión que causó a Lutero porque sobrestima su tamaño: creía que la ciudad contaba con «unos 18.000 mil “fuegos”», lo que la hubiera hecho tres veces más grande de lo que era en realidad[145]. La Iglesia tenía muchas propiedades en Erfurt. La catedral, situada en una amplia plaza en lo alto de unas escalinatas al modo de las basílicas italianas, sigue dominando la ciudad aun hoy. No había construcción urbana que pudiera rivalizar con ella.

Era una ciudad próspera; Lutero fija sus ingresos anuales en una suma fabulosa: 80.000 florines[146]. Como diría después: «Erfurt es el mejor de los lugares, una mina de oro; siempre tendría que haber ahí una ciudad aunque ardiera»[147]. La poderosa élite mercantil urbana se había hecho rica gracias a los beneficios arrojados por el comercio del añil, la tintura utilizada para colorear las telas de azul y obtener el elegante negro que usaban los más pudientes. Tenía un extenso alfoz e impresionantes almacenes de grano para mantener a la ciudadanía en tiempos difíciles[148].

Sin embargo, Erfurt ya no era lo que había sido. La ciudad nunca había obtenido las libertades cívicas con las que en otros tiempos soñara. Quería ser una ciudad imperial libre, como las legendarias ciudades del sur: Núremberg, Ulm, Augsburgo, Estrasburgo, que no estaban sometidas a ningún señor, solo al Emperador, y promulgaban sus propias leyes. Lo cierto es que se hallaba atrapada entre dos poderes rivales: Sajonia y el arzobispado de Maguncia, y ambos explotaban sus riquezas. Cuando disputaban entre sí, la ciudad jugaba a enfrentarlos, pero, desgraciadamente para Erfurt, la elección de Adalberto de Sajonia como arzobispo en 1482 y la incorporación de los territorios de Turingia al patrimonio de la Sajonia electoral acabó con las rivalidades. Los ciudadanos de Erfurt se vieron obligados a pagar una indemnización muy elevada y una «tasa de protección» anual a Sajonia en 1483, lo que les endeudó durante una generación entera; en 1509, la deuda pública ascendía a 500.000 florines. Tensiones financieras aparte, y para acabar de arreglar las cosas, un gran incendio destruyó, en 1472, grandes zonas de la ciudad[149]. En estas circunstancias, el clero, exento del pago de impuestos, se convirtió en el chivo expiatorio de la ciudad. Durante los primeros años de la Reforma, quedaría en evidencia el profundo anticlericalismo de Erfurt, donde tuvieron lugar algunos de los primeros y más destructivos levantamientos contra el clero.

También era una ciudad con muchas turbulencias políticas internas. En 1509 hubo un levantamiento popular, cuando la población de Erfurt se dividió entre la élite patricia, que apoyaba a Sajonia y deseaba su protección, y el pueblo, que se inclinaba en favor del arzobispo Uriel de Maguncia. El arzobispado tenía agentes en la ciudad que fomentaban el malestar entre la ciudadanía, alienada por los elevados impuestos y por la situación financiera. Un pequeño grupo de oligarcas patricios gobernaba la ciudad, de manera que ni los grandes comerciantes del añil ni los gremios ostentaban un poder político real. Cuando el pueblo fue consciente de la situación financiera de la ciudad, el alcalde intentó vadear la tormenta, insistiendo en que «somos una comunidad» mientras se señalaba a sí mismo. Fue una gran metedura de pata, ya que parecía que equiparaba el «bien común» con su interés personal. Acabaron con él enseguida; lo colgaron en el patíbulo que había fuera de la ciudad[150]. No permitieron que tuviera un entierro honorable y lo dejaron colgando al viento envuelto en su abrigo de pieles de zorro; una humillación final, pues la piel de zorro era la más barata.

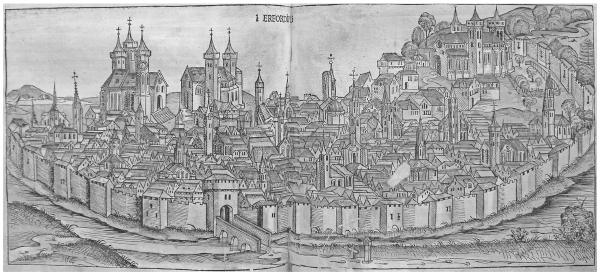

8. Erfurt, en Weltchronik [Crónica del mundo], de Hartmann Schedel, 1493. El edificio situado en el extremo izquierdo es la catedral, de la que pueden verse incluso las escalinatas. Justo enfrente de ella se halla la iglesia de San Severo.

En los años siguientes, los agentes de Sajonia y Maguncia continuaron su lucha por el dominio del territorio manipulando a las facciones urbanas. Los sajones intentaron obtener un interdicto imperial[151]. El arzobispo de Maguncia, por su parte, quería promulgar una nueva constitución que excluyera a los patricios del gobierno, y, en 1514, un concejo mucho más radical logró derrocar al grupo de los políticos más importantes[152]. El clero y las instituciones monásticas se vieron implicados en los conflictos, en parte porque eran acreedores de la ciudad y podían perder mucho dinero si esta no hacía frente a los pagos. Durante esta implacable secuencia de sangrientas luchas internas, la mayoría de los monasterios se unieron a la élite urbana que favorecía los intereses de los sajones, pues por aquellos años el arzobispo de Maguncia actuó de forma despiadada. Esta situación explica que a Lutero no le entusiasmaran la unidad cívica y las libertades urbanas de las que tanto se enorgullecían las ciudades imperiales alemanas[153].

Maguncia acabó perdiendo esta lucha por el poder; la vieja élite lo recuperó con ayuda de los sajones en 1516. Aunque es más que probable que Lutero supiera poco de política y, por lo que sabemos, no mantenía relaciones con ciudadanos más allá de los muros del monasterio, debía de estar enterado de lo que pasaba y del papel desempeñado por Maguncia al fomentar los disturbios[154]. En 1514, Alberto, un Hohenzollern, se enfrentó a los Wettin de Sajonia, tras convertirse en arzobispo de Maguncia, y bien pudiera ser que Lutero le enviara directamente sus 95 tesis recordando la actuación de la sede durante las luchas por el poder. Posteriormente, algunos contemporáneos explicaron el apoyo que Federico el Sabio ofreciera a Lutero aludiendo a las disputas de Erfurt[155].

En las primeras biografías de Lutero se describe su vida de monje como un periodo lleno de trabajos pesados. En la de Johannes Mathesius, una de las primeras biografías completas, publicada en 1566, se afirma que le obligaban a realizar tareas serviles como limpiar las letrinas. Lutero mismo recuerda que tenía que mendigar y limpiar las letrinas siendo ya maestro de Teología[156]. Sin duda, no son relatos imparciales, hacen hincapié en sus sufrimientos a manos de monjes crueles y envidiosos para explicar el odio que más adelante desarrolló hacia el monacato. Aun así, pude que haya en ellos algo de verdad. Lutero hubo de pasar, como todos los novicios, por un periodo de transición en su nueva vida que implicaba realizar labores domésticas. Esta experiencia debió de ser muy chocante para el hijo favorito de un propietario de minas que, antes de ir al colegio y a la universidad, vivía en una casa donde probablemente los sirvientes y el ama de casa se encargaran de este tipo de tareas. Solo le dispensaron de estos deberes cuando empezó a enseñar los Salmos, pero a la orden le preocupaba mucho el pecado de orgullo y puede que pensaran que este estudiante de Derecho aprendería humildad limpiando letrinas. Cuando ya llevaba varios años en el monasterio, parece ser que otros se encargaban de estas tareas y que alguno de los monjes siempre actuaba como su secretario por orden de Johann von Staupitz, su mentor[157].

La nueva vida de Lutero estaba sometida a una disciplina muy estricta. La tonsura era el signo físico del ingreso en el monasterio y esta suponía afeitar la parte de la cabeza en torno a la coronilla. Apartaba al monje del resto de los seres humanos y hasta del resto del clero. Lutero hizo voto de castidad, pobreza y obediencia, todo lo contrario del tipo de conducta que le había servido de ejemplo en Mansfeld, donde los hombres solían vengar las injurias a su honor a puñetazos, donde los más poderosos eran quienes amasaban las mayores fortunas, donde el pensamiento independiente te granjeaba respeto y donde tener muchos hijos cimentaba el éxito de la familia. Durante el primer año, el novicio no vestía el hábito completo, pero en cuanto profesaba había de llevar el hábito con capucha atado con un cordel. Mientras los jóvenes de la edad y posición de Lutero vestían jubones ajustados con mangas de hermosos colores y telas suaves, pasando a ropa menos ajustada y mantos de un sobrio color negro a medida que envejecían, la ropa amorfa del monje ocultaba su cuerpo. Había elegido la estricta observancia y, como recordaría más tarde, eso implicaba castigos físicos y llevar una áspera lana que irritaba la piel. Hubo de aguantar el frío en invierno durante la misa, cubierto con el mismo hábito ligero todo el año, y acometer un exigente programa de ayunos. Los más de 15 años de observancia le pasarían factura. En su opinión, habían arruinado su salud: «Si no lo hubiera hecho, estaría más sano y sería más fuerte»[158]. Más tarde reconocería que al principio le costaba comer carne los viernes, aunque estuviera firmemente convencido de que el ayuno era perjudicial para la salud[159].

Lutero eligió deliberadamente una vida de mortificación física y mental extrema y se la tomó con toda seriedad. En el monasterio el día estaba dividido en secciones regulares y había oraciones para cada una de ellas. El sueño de los monjes se veía interrumpido en plena noche, porque debían levantarse a rezar maitines; había más «horas», las seis, las nueve, el mediodía, nonas, vísperas y, por último, completas tras la cena[160]. La misa era diaria, aunque había cierta flexibilidad: si un monje faltaba a alguna oración, podía recuperarla más tarde. Los había que incluso pagaban a otros monjes para que rezaran por ellos, pero era una práctica que Lutero nunca aceptó. Lo que sí hizo fue acumular horas a la semana hasta que llegaba el sábado, cuando no dormía ni comía, rezando noche y día para acabar. No era fácil compaginar este horario con el trabajo académico y Staupitz terminó reconociéndolo, dispensándole de asistir a maitines cuando empezó a dar clases en Wittenberg en 1508. Aun así, tuvo que pagar un precio por este severo ascetismo: Lutero llevó su cuerpo al límite, perdió peso, pasó periodos de depresión y llegó un momento en el que creía que no viviría mucho más.

¿Por qué era tan ascética su forma de entender la religión? Había sido toda su vida una persona impulsiva y espontánea, y, al parecer, eligió un entorno monástico para someterse y controlar sus anhelos y deseos. Se había rebelado contra su padre para entrar en el monasterio y había rechazado el poder masculino y patriarcal que constituía su legado. Eligió, en cambio, una vida de estudio, pero también de obediencia y centrada en la mortificación física. Hablaba de lo puntilloso que se había vuelto y de sus ansias de competición, como si quisiera ganar un premio a la santidad. También experimentaba un fuerte sentimiento de culpa, aunque sea difícil saber por qué. Quizá tuviera algo que ver con el hecho de ser el hijo más favorecido por su padre, pero eso no explicaría la profundidad de este sentimiento y cómo le consumía. Parece que Lutero se regodeaba en sus sentimientos de culpa, como si llevándolos al extremo pudiera experimentar un estado de devoción, basado en el odio a sí mismo, que lo acercara lo más posible a Dios.

En el monasterio el silencio era omnipresente, no se podía hablar después de la cena. El agustinismo de estricta observancia era una versión extrema de la piedad bajomedieval, que se había centrado en la repetición y el control de la conducta, por ejemplo, a través del ayuno. Se santificaban el dolor y las privaciones y se interrumpía el sueño, lo que tenía al devoto todo el día en un estado cercano al trance. Más tarde Lutero criticaría airadamente este tipo de santidad centrada en lo exterior, que no aliviaba el peso de la conciencia, pues era imposible que los monjes cumplieran con todos sus deberes. Recordaba que todos los monjes «éramos completamente santos, de los pies a la cabeza», pero que «nuestros corazones estaban llenos de odio, de miedo y de incredulidad»[161]. Se acordaba de un proverbio de su juventud, según el cual, «si te gusta estar solo, tu corazón permanecerá puro» y, años después, mencionó a un eremita de Einsiedeln (Suiza) que no hablaba con nadie porque creía que «los ángeles no visitaban a quien tenía tratos con seres humanos»[162]. En su vejez, Lutero consideraba que este tipo de retiro era antinatural y peligroso, pues quienes padecían melancolía (como él) debían comer, beber y, sobre todo, relacionarse con los demás.

Pero el Lutero anciano no fue el mejor intérprete del Lutero joven, sobre todo teniendo en cuenta el vehemente rechazo que después le inspiró el monacato. Cuando miraba hacia atrás recordando su vida de monje, siempre se centraba en la misma tríada: el monacato cargaba las conciencias con obligaciones religiosas sin fin, a Cristo se le consideraba un juez y a María, una intercesora ante Cristo. Esta sustitución de Cristo por María distorsionaba, en su opinión, el auténtico mensaje cristiano. En 1523, Lutero predicaba: «Cuando éramos monjes, creíamos que Cristo juzgaba en el cielo, que no se preocupaba mucho de la vida en la tierra, pero que solo nos daría la vida después de la muerte (aunque hubiéramos hecho buenas obras), si la Madre nos reconciliaba con él [...]. Por eso me gustaría que se eliminara para siempre el avemaría, para evitar este abuso»[163]. Creía también que convenía retirar de las iglesias las pinturas bajomedievales que representaban a Dios como juez, «en las que el Hijo cae ante el Padre mostrándole sus heridas y san Juan y santa María rezan a Cristo por nosotros en el juicio final, mientras María señala sus pechos, de los que mamó Jesús». Quería eliminarlas «porque producen la impresión de que deberíamos temer a nuestro querido Salvador, de que quiere alejarnos y castigar nuestros pecados»[164]. Su antiascetismo posterior estaba muy vinculado a este apasionado rechazo del marianismo y de su vida monacal. «Cuando era papista, me avergonzaba pronunciar el nombre de Cristo», recordaría después, «creí que Cristo era un nombre de mujer»[165]. Lutero, ya anciano, consideraba que la rebelión de juventud contra su padre le había llevado a rechazar la virilidad y a entrar en un mundo matriarcal repleto de figuras religiosas femeninas permeado de una religiosidad falsa y perversa.

Durante su vida como monje, Lutero padeció lo que denominaba Anfechtungen, que podríamos traducir como tentaciones o ataques espirituales, similares a los experimentados por Cristo en el desierto. Constituían una enorme fuente de ansiedad, pues, como diría después: «Era la persona más miserable en la tierra, pasaba el día y la noche aullando desesperado, sin poder reconducir la situación»[166]. Cuando se dio cuenta de que su confesor no entendía en absoluto su tormento, supo que le ocurría algo fuera de lo normal y, en sus propias palabras, «adoptó la rigidez de un cadáver»[167]. Somatizaba la ansiedad sudando copiosamente y, como diría después, «la senda, que los monjes creían equivocadamente que llevaba al cielo, era como un baño de sudor y de ansiedad», en el que se había «bañado por completo». Durante una procesión del día del Corpus celebrada en Eisleben en 1515, le invadió el terror durante la eucaristía, empezó a sudar profusamente y creyó que se moría[168]. En esta ocasión fue la presencia de Cristo en la custodia la que le inspiró temor, la misma presencia divina que le produjo un ataque de ansiedad similar durante la celebración de su primera misa. Ambos sucesos parecen estar relacionados con su padre, que asistió a su primera misa y a quien evocaría en Eisleben como parte de ese mundo minero donde había nacido y se había criado.

Es difícil saber exactamente qué papel desempeñaron los conflictos con su padre en estas luchas espirituales, pero al parecer sus problemas procedían de la relación personal que estaba forjando con un Dios paternal. Todas sus crisis giraban en torno al horror de verse enfrentado directamente, sin intercesores, a Dios padre, que también es Dios juez. Toda la vida monástica que experimentó Lutero estaba pensada para crear una red de seguridad que protegía a los monjes del poder trascendente de Dios mediante la intercesión de María, la oración y los ejercicios para domar la carne. De modo que, si Lutero ingresó en el monasterio para retirarse a un mundo matriarcal, ese retiro le provocó otros problemas espirituales.

Las Anfechtungen de Lutero le dejaban físicamente exhausto. No tenían nada que ver con el deseo sexual, sino con lo que Lutero denominaba los «auténticos nudos»: sus luchas con la fe. Su sexualidad parecía preocuparle tan poco que mencionó sin perturbarse haber experimentado poluciones nocturnas que consideraba simples fenómenos físicos. En su opinión, la «concupiscencia de la carne» no era lujuria, sino que guardaba relación con sentimientos negativos, como la envidia, la ira o el odio hacia un hermano[169]. Por entonces a Lutero le resultaba difícil la convivencia con otros; vivir en una comunidad monástica, en la que tenía que relacionarse continuamente con un pequeño grupo de gente, no debió de ser fácil. Bien pueden haber revivido en él sentimientos de celos o de ansiedad en relación con la envidia de los demás que tenían su origen en su infancia con sus hermanos. Sean cuales fueren las razones, el malestar de Lutero no provenía de la lujuria de la carne, sino de la difícil relación que tenía con Dios padre.

Padecería estas tentaciones o tribulaciones toda su vida, de modo que son esenciales para entender la religiosidad de Lutero. El primer año en el monasterio, recordaba, no tuvo problemas; más tarde cesaron un tiempo, cuando se casó, y pasó una «buena temporada» hasta que volvieron a aparecer. Durante su vida de monje, las Anfechtungen parecían referirse a la idea de que, al ser un pecador, Dios juez tenía que odiarle. Las Anfechtungen eran el corolario de su creciente certeza de que no había intercesores, de que nada se interponía entre el creyente y Dios y de que no había nada que cupiera realizar para hacer aceptable al pecador. Recordando estas experiencias en 1531 llegó a la conclusión de que las Anfechtungen fueron necesarias para situarle en la senda que llevaba a la Reforma. Añadió una breve reminiscencia sobre su superior, Staupitz, quien había recalcado que él nunca había experimentado tentaciones de ese tipo, «pero, por lo que veo, para ti son tan necesarias como comer y beber»[170].

Cuando Lutero dejó el monasterio y rompió con la Iglesia de Roma, relacionó las Anfechtungen con su batalla contra el diablo, aunque aún las somatizaba. Tenía pitidos en los oídos y estaba seguro de que eran ataques del demonio. A medida que envejecía, empezó a confesar estas tentaciones a sus compañeros más íntimos. En 1529 contaba a un amigo de Breslau que había padecido dolores de cabeza, náuseas y pitidos en los oídos durante ocho días y se preguntaba si «era agotamiento o una tentación de Satanás»[171]. En 1530 escribió a Melanchthon en relación con cierto embotamiento en la cabeza que no le permitía trabajar: el ángel de Satán «le castigaba con sus puños como a san Pablo»[172]. También sugería que quienes padecían melancolía no solo debían beber y comer más, sino también organizar juegos para despistar al diablo[173]. No sabemos si las primeras Anfechtungen eran los mismos ataques de depresión y tristeza que experimentó después, ni si en ese estadio temprano creía que eran cosa del diablo, pero está claro que giraban en torno a su relación con Dios, y, desde este punto de vista, Staupitz tenía mucha razón cuando afirmaba que eran una parte esencial de la devoción de Lutero.

Todo monasterio constituye una comunidad de vida y de devoción que requiere de una organización práctica en la que el trabajo se desempeña en el seno de un sistema jerárquico bien definido. Pese a sus aparentes dificultades con la autoridad paterna, Lutero prosperó en ese ambiente escalando rápidamente los peldaños de la jerarquía monacal. Fue subdiácono enseguida, luego diácono y, en 1508-1509, le enviaron brevemente a la Universidad de Wittenberg, donde enseñó Filosofía mientras continuaba con sus estudios de Teología. El monasterio de Erfurt era rico y había muchas propiedades que administrar. Lutero aprendió a cobrar deudas, a asegurarse de que se entregaban las contribuciones anuales y a mantener aprovisionado el monasterio. Tenemos una lista de 1516 en la que se enumeran sus obligaciones (por entonces ya había salido de Erfurt y estaba de vuelta en Wittenberg): «Soy predicador del monasterio y lector durante las comidas; me piden que predique a diario en la iglesia de la ciudad, tengo que supervisar el estudio [de novicios y hermanos], soy vicario, es decir, once veces prior, y cuido del [estanque] de peces de Lietzkau; represento a la gente de Herzberg ante los tribunales de Torgau, doy clases sobre Pablo y estoy reuniendo [material para] escribir un comentario a los Salmos». Se lamentaba sobre todo de que ocupaba gran parte de su tiempo «en la tarea de escribir cartas», tantas que, a menudo, se olvidaba de lo que ya había escrito y pidió a su amigo y compañero agustino, Johannes Lang, que le advirtiera cuando repitiera lo mismo. Prosigue: «Luego están mis propias batallas contra la carne, el mundo y el demonio. ¡Menudo vago estoy hecho!»[174]. Puede que Lutero se quejara de la carga que suponían sus obligaciones como administrador, pero sin duda le encantaba la labor intelectual y, evidentemente, se le daba bien dirigir a la gente y organizar, habilidades que pudo haber heredado de su padre. También sabía mostrarse firme. Pidió a Lang que trasladara a un monje desobediente al monasterio de Sangerhausen para ser castigado y solicitó al prior de Maguncia que le mandara de vuelta a uno que se había escapado[175]. Esta experiencia administrativa, unida a su capacidad para juzgar bien a la gente, le vendría muy bien cuando empezó a construir su propia Iglesia.

Ya en los primeros años, tanto en el monasterio de Erfurt como en la orden reconocieron su talento. Staupitz pretendía acabar con las disputas sobre la futura dirección de la orden intentando unir los monasterios, pero siete de ellos, incluido el de Erfurt, creían que esta solución diluiría los valores de los observantes e intentaron obtener una exención. Pese a la íntima relación existente entre Lutero y Staupitz, el monasterio eligió a Lutero y a su antiguo maestro, Johannes Nathin, para defender su caso ante el obispo de Magdeburgo. Como la misión fracasó, ese mismo año el monasterio decidió enviar una delegación, de la que Lutero formó parte, para apelar al Papa[176].

La visita a Roma fue el viaje más largo que hizo nunca y la única vez que salió de territorio germanoparlante. El viaje parece haber confirmado su sensación de que era «alemán». En todas sus obras posteriores habla de los italianos en términos negativos, mencionando, por ejemplo, que el emisario papal, Karl von Miltitz, era un «italiano» amante de la prosa florida, aunque luego le tratara con la calidez de un amigo. Había un sitio en Roma donde sí parecía sentirse como en casa: la iglesia alemana de Santa María de las Ánimas, donde, en su opinión, la devoción religiosa era lo que tenía que ser. En 1540 pronunció una sentencia condenatoria: «Ir a Roma fue providencial, pues allí comprobé que era la sede del mal y del demonio»[177].

Percibimos su entusiasmo inicial en sus recuerdos sobre la llegada a la ciudad eterna: Lutero se arrojó al suelo en deferencia a una ciudad cubierta por la sangre de los mártires[178]. Roma debía de ser un lugar extraño en 1510, una ciudad fantasma en gran medida, en la que apenas se empezaba a construir lo que sería la mayor iglesia de la cristiandad: San Pedro. En opinión de Lutero, hasta la iglesia que había en su lugar antes era demasiado grande como para predicar en ella[179]. En la Edad Media la población de Roma era apenas la mitad de la que había vivido allí en tiempos del Imperio romano. Lutero describe las colinas y las catacumbas, pero, teniendo en cuenta sus estudios clásicos, se refiere sorprendentemente poco al legado del mundo antiguo. Sí debió de ver los logros de la antigua Roma y lo lejos que estaban de algo así en el siglo XVI. Edificios como el Coliseo y otras ruinas antiguas estaban abandonados y sus piedras eran utilizadas para construir San Pedro. Años después, Lutero aún recordaría que el Coliseo era capaz de cobijar a 200.000 espectadores, pero ya solo se veían los cimientos y algunas de sus paredes derruidas[180]. Evocaría más tarde las opresivas noches romanas y las pesadillas que le provocaban. Los monjes tenían sed constantemente, pero, como el agua estaba contaminada, se les recomendaba que comieran granadas para curar sus dolores de cabeza: «con esa fruta Dios salvó nuestras vidas»[181].

Para Lutero, un joven papista, Roma era un tesoro oculto de beneficios religiosos. «Fuimos a Roma...», escribió en 1535, «y obtuvimos una indulgencia papal; todo eso ya está olvidado, pero quienes siguen atrapados no lo olvidarán»[182]. Esta visita de un mes a la «sede del diablo» fue el origen de muchas anécdotas posteriores contadas durante la cena, entre las que destacan sobre todo dos. A Lutero le sorprendía la velocidad con la que los sacerdotes decían misa, pues, cuando les pagaban, eran capaces de decir 6 o 7 misas antes incluso de que él pudiera acabar la primera. Un clérigo le apartó exhortándole a que se apresurara y «mandara a su hijo de vuelta con nuestra Señora», es decir, le pedía que despejara todo para celebrar la siguiente misa. A Lutero, que se esforzaba mucho por pronunciar las palabras con auténtico sentimiento, esta despreocupación le resultaba muy chocante. Hasta se reían de ello durante la cena alardeando de haber dicho durante la consagración «pan eres y pan seguirás siendo». Lutero llamó la atención sobre este ridículo posteriormente, cuando la presencia real de Cristo durante la eucaristía se convirtió en la piedra de toque de su teología; una creencia lo suficientemente arraigada en él como para dar lugar a la ruptura con los seguidores de Ulrico Zwinglio, el insigne teólogo suizo, que negaba la presencia real. Cuando recurría a este episodio para ilustrar los abusos cometidos durante las misas papales, quienes le escuchaban debieron de ser conscientes del paralelismo[183].

Lutero recordaba también su visita a la Escalera Santa en San Juan de Letrán, la «escalera de Pilatos» que Cristo ascendiera cuando iban a juzgarlo y que supuestamente santa Elena había mandado traer desde Jerusalén. El creyente fervoroso subía la escalera de rodillas recitando el padrenuestro en cada escalón para reducir su tiempo de estancia en el purgatorio. Lutero quería salvar el alma de su abuelo paterno, Heine Luder, y empezó a subir las escaleras, pero, cansado, comenzó a preguntarse si las oraciones realmente servirían de algo. Fue un relato que contó muchas veces, en sermones, pero también en sus charlas de sobremesa y, con el tiempo, lo fue interpretando de forma diferente. Cuando su hijo Paul lo oyó por primera vez en 1544, a los 11 años, ya formaba parte del relato de la ruptura de Lutero con Roma. Entonces afirmó que, al subir los escalones, había recordado de repente la frase pronunciada en el Antiguo Testamento por el profeta Habacuc y reproducida en la Epístola a los Romanos de san Pablo: «El justo vivirá solo por la fe», entreverando los hechos reales con sus reflexiones teológicas posteriores[184].

Resulta imposible saber lo que pensaba Lutero por entonces. Ciertamente no veía la ciudad a través de los ojos de un reformista, sino de los de un fiel monje agustino. Su determinación de comprar indulgencias para su abuelo paterno muestra lo mucho que esto significaba para él. Recordó incluso haber deseado que sus padres hubieran muerto para aprovechar la oportunidad, que se daba una vez en la vida, de poder comprar indulgencias para ellos. El trillado y posterior mensaje teológico de sus recuerdos sugiere que, a toro pasado, había olvidado todo lo que pudo haberle atraído en tiempos[185]. Pese a lo críticos que resultan sus recuerdos, la visita a Roma debió de adquirir un profundo significado para él, si no, no la hubiera vinculado tan claramente a sus descubrimientos teológicos clave, ni a su identidad como «alemán», hostil a todo lo italiano.

9-10. Percibimos algo de lo que Lutero intentaba comunicar en la década de 1530 a toda una generación que había crecido con la Reforma gracias a un folleto impreso en Núremberg en 1515. Era una especie de guía turística de las indulgencias que el devoto obtenía en la ciudad eterna, en la que se hacía referencia a todos los días del año y se indicaba el número exacto de días de purgatorio que se ahorraban. Los cálculos son increíbles. Los días en los que el peregrino devoto obtenía reducciones significativas de su tiempo en el purgatorio se indican con un símbolo especial, una «p» que significa indulgencia plenaria. Para mayor comodidad, la guía proporcionaba una lista de las siete iglesias a las que podían dirigirse los peregrinos y la remisión ofrecida en cada una de ellas con una breve descripción de fechas especiales, como en el caso de la capilla de la basílica de la Santa Cruz de Jerusalén, a la que las mujeres solo tenían acceso un día al año. En la portada aparece una xilografía del rostro de Cristo, similar a la del manto de la Verónica, para la meditación, y, en la contraportada, vemos una imagen final de Cristo crucificado rodeado por una multitud. Estaba centrada en la salvación y, probablemente, reflejara el estado de ánimo de Lutero y de muchos otros que llegaban a Roma.

Hay algunas cosas que Lutero no menciona. No sabemos quién fue con él ni nos cuenta historias de camaradería acaecidas durante el viaje. Las negociaciones con el papado y el motivo del viaje tampoco se describen en el relato. Como joven miembro de la orden, Lutero no pudo ser uno de los negociadores principales, pues no tenía ni idea de cómo funcionaba la curia y no habrían encomendado una misión tan importante a alguien con tan poca experiencia. Es posible que, como afirmara posteriormente Johannes Cochlaeus, fuera el monje Anton Kress, un patricio de Núremberg, quien acompañara a Lutero a Roma, aunque también podría haber sido su antiguo maestro Johannes Nathin. Este tenía mucha experiencia, ya que había salvado el monasterio agustino de Tubinga en 1493 y lo había reformado según los deseos del duque de Wúrtemberg. Era un académico curtido, un buen negociador y sabía perfectamente cómo funcionaba la curia.

Lo que sí sabemos es que las negociaciones en Roma fueron un completo fracaso. Los monjes no obtuvieron la exención para el monasterio de Erfurt, lo que les hubiera permitido seguir con sus prácticas de observantes, y se les dijo que obedecieran a Staupitz, el vicario de la orden. Es probable que Lutero estuviera de acuerdo con los puntos de vista de Staupitz y que no apoyara los intentos de Nathin y del monasterio de Erfurt de salvaguardar las tradiciones de los observantes. La situación no debió de ser fácil para él: era el representante de una línea de acción diseñada para destruir los planes a largo plazo que su confesor tenía para la orden; un tema muy sensible para Staupitz.

A su vuelta, los dos agustinos pararon en Augsburgo, donde, como recordaría luego Lutero, tuvo un encuentro con «santa» Anna Laminit o «no me abandones». Era hija de unos sencillos artesanos y se decía que vivía milagrosamente sin ingerir alimentos. Este tipo de religiosidad, que los autores actuales calificarían de «santa anorexia», era una tendencia de la devoción medieval que alentaba el ascetismo extremo y que consideraba los apetitos carnales enemigos de la perfección religiosa. Las mujeres santas, sobre todo, ayunaban hasta el límite para tener experiencias místicas. En una Iglesia que desconfiaba profundamente de las mujeres, el ascetismo era una forma de expresarse y de ejercer cierta autoridad. Laminit decía tener visiones de santa Ana, la santa que llevaba su nombre y por la que Lutero sentía devoción. Al parecer, no solo no comía, sino que tampoco hacía aguas menores o mayores. Tuvo devotos desde 1498 y entre sus seguidores había patricios ricos de Augsburgo.

11. Anna Laminit, Hans Holbein el Viejo, 1511. En el ángulo superior izquierdo se lee lamanätly; en el derecho, escrito por otra mano, también del siglo XVI, dz nit ist, «no es ella», es un fraude.

Lutero le preguntó si deseaba morir, una pregunta que parecía difícil de contestar correctamente. Recordaba después que ella replicó: «No, no sé cómo funcionan las cosas allí, pero sé cómo funcionan aquí». Poco después fue desenmascarada por la duquesa de Baviera, que encontró el escondite donde guardaba buena comida, como peras o tortas de pimiento, y resultó que hacía de vientre por la ventana. También se decía que tenía un niño de uno de los comerciantes patricios más prósperos. Laminit fue expulsada de la ciudad. Según afirmaría Lutero después, había sido un fraude, una «puta» y una intrigante, pero no sabemos si se dio cuenta el día en que la conoció. Puede que, como otros, ya tuviera sus dudas sobre una mortificación de la carne tan extrema y exhibicionista; un escepticismo presente en su teología posterior, alentado por su relación con su confesor, Johann von Staupitz[186].

Staupitz [lámina IV] era al menos 15 años mayor que Lutero y provenía de un mundo muy diferente; había viajado mucho y se encontraba como en casa en la corte y entre los nobles[187]. Era un patricio que había crecido con Federico el Sabio de Sajonia. En principio fue vicario general de la facción observante de la orden, pero acabaría siendo la cabeza de los conventuales de Sajonia: los agustinos que optaron por una línea más laxa[188]. Probablemente se encontrara con Lutero en abril de 1506, cuando estuvo en Erfurt; parece que fue Staupitz quien dio permiso formalmente a Lutero para convertirse en sacerdote (los monjes no eran necesariamente sacerdotes) y quien decidió que debía estudiar teología.

Ser el confesor de Lutero era una tarea muy exigente. El joven monje perseguía implacablemente la perfección y, una vez, pasó seis horas confesándose. Staupitz debió de estar a punto de enloquecer, y eso que hacía gala de una actitud bastante relajada hacia el pecado (en una ocasión dijo que no había pronunciado votos porque se sentía incapaz de cumplirlos); pero lo que inquietaba a Lutero no eran los pecados ordinarios, sino los «auténticos nudos»: su falta de amor a Dios y su miedo al juicio. Otra vez, tras una de estas confesiones escrupulosas de Lutero, Staupitz le dijo: «No te entiendo», lo que, como señalaría Lutero después, no fue un gran consuelo. Staupitz creía que las tentaciones eran buenas porque enseñaban teología. Lutero pensaba que, en opinión de Staupitz, él luchaba contra el pecado de soberbia, pero, como señalara después, en realidad ocurría todo lo contrario: las Anfechtungen eran una «espina demoniaca clavada en mi carne» y no advertencias contra la arrogancia. Staupitz procuraba calmar los temores de Lutero recordando al joven monje que Dios le amaba. Intentó limar la tendencia perfeccionista de Lutero y le aconsejaba que controlara su ira y su vehemencia a base de autodesprecio y algo de humor. Seguramente era el tipo de interlocutor firme que Lutero precisaba, pero a ambos hombres no se les ocultaba que Staupitz no acababa de entender su apasionada religiosidad.

Staupitz también se diferenciaba de Lutero en que era capaz de disfrutar de las cosas buenas de la vida. La idea de lo que era un «buen cristiano» que transmitió a sus amigos de Núremberg era casi un autorretrato: «Adapta su estado de ánimo y su ser a las circunstancias del tiempo, del lugar y de las personas, pues en la iglesia es piadoso, en el concejo, valiente y sabio, y a la mesa, con gente honorable, es alegre y agradable»[189]. Staupitz viajaba continuamente de un tribunal a otro y de una corte a otra, también se movía mucho en los círculos municipales y de la orden de los agustinos, siempre intentando solucionar un problema u otro. Lo sabía todo sobre el patronazgo, y Lutero y el resto de sus amigos, como Wenzeslaus Linck, se beneficiaron enormemente de sus conocimientos. Ambos debían sus carreras en el seno de la orden a Staupitz, quien, como un hábil jugador de ajedrez, colocaba sistemáticamente a «su gente» en puestos clave. Enseñó a Lutero para que se hiciera cargo de sus clases en Wittenberg y Linck acabó siendo vicario general de la orden. Sin embargo, sus protegidos no siempre le estaban agradecidos. Más tarde Staupitz diría: «En cuanto consigo promocionar a alguien hasta lo más alto, me caga en la cabeza»[190].

Staupitz hizo estudiar teología a Lutero, pero, como era admirador del filósofo del siglo XIII Duns Escoto, quizá también se asegurara de que el joven monje aprendiera filosofía. Seguramente pidió a Lutero que se matriculara en la Universidad de Wittenberg durante el curso 1508-1509, pues había contribuido a fundar esa universidad en 1502 y pertenecía a su cuadro de profesores. Como siempre estaba de viaje al servicio de la orden, Staupitz tenía poco tiempo para enseñar y sugirió a Lutero que hiciera un doctorado en Teología para sucederle en Wittenberg. Décadas después Lutero recordaría la conversación y describió a sus propios alumnos cómo se sentó con Staupitz bajo el peral del patio del monasterio de Wittenberg (el árbol seguía todavía ahí cuando él contaba la historia). Lutero le dijo que no quería doctorarse, pues creía que no viviría mucho más, una oscura referencia a su implacable mortificación de la carne. Sin embargo, Staupitz sabía perfectamente cómo acabar con la malsana afectación de Lutero: Dios tenía necesidad de gente brillante, tanto en el cielo como en la tierra, le replicó.

Lutero obedeció y se doctoró en 1512. Hubo una celebración a la que asistió el monasterio de Erfurt en pleno junto con otros invitados de Wittenberg. Este tipo de celebraciones eran grandes eventos: se organizaban procesiones por la ciudad y luego había un banquete (en una celebración legendaria se contó con más de 100 invitados y se gastaron más de 35 florines solo en comida); después se bebía y había un baile al que asistían «mujeres decentes». La celebración de Lutero no fue exactamente así. Al llegar los monjes de Erfurt se realizaron las ceremonias pías acostumbradas y el homenajeado se excusó por no pronunciar las frases tradicionales sobre su escasa valía, pues no quería que «pareciera que se enorgullecía o buscaba alabanzas por su humildad». Prosiguió afirmando: «Dios sabe, como mi conciencia, lo digno y apto que soy para este despliegue de fama y honor». En realidad, lo que quería decir era que tanto Dios como su conciencia sabían lo indigno y poco apto que era. Evidentemente también se puede interpretar la frase en sentido literal, como expresión de su orgullo por lo que él mismo describió como su momento de «pompa»[191].

Staupitz se había reído diciendo que el doctorado daría que hacer a Lutero —un comentario que resulta terriblemente ambiguo en alemán entre «te proporcionará un auténtico oficio» y «te causará muchas preocupaciones»—; resultó que tenía razón[192]. Las «muchas preocupaciones» tenían que ver con que algunos de los monjes de Erfurt se habían ofendido por el hecho de que prosiguiera sus estudios en Wittenberg y no en Erfurt, donde se había matriculado primero. Intentaron anular su título de doctor y que le impusieran una multa, afirmando que había roto el juramento de no estudiar en otra universidad que había hecho cuando se convirtió en estudiante en Erfurt. Lutero dijo que nunca había pronunciado ningún juramento, que se les habría olvidado exigírselo, pero el daño ya se había producido. Lo que debió haber sido una ocasión gozosa se vio oscurecido por los ataques de quienes habían sido sus maestros y se morían de envidia. A Lutero le molestó especialmente que liderara los ataques Johannes Nathin, quien probablemente le acompañara a Roma; su traición puede ser otra de las razones por las que tenía tan lúgubres recuerdos de la ciudad santa. Dos años después de la celebración de la lectura de su tesis seguía quejándose del trato del que era objeto. En una carta dirigida al monasterio de Erfurt en respuesta a una nueva misiva de Nathin, redactada «en nombre de todos nosotros», en la que le acusaban de ser un perjuro infame, Lutero insistía en que no era un perjuro ni había roto ningún juramento y afirmaba tener buenas razones para estar irritado por el ataque. Pero, como había recibido bendiciones inmerecidas del Señor, quería dejar de lado la amargura que le provocaban sus enemigos y tratarlos con cordialidad[193].

El suceso fue muy hiriente, pero quizá tuviera más que ver con la política interna de la orden que con la universidad donde Lutero realizó sus estudios. Se había doctorado a instancias de Staupitz, cuya línea, más conciliadora con los agustinos, no gustaba a Nathin. Puede que considerara a Lutero un chaquetero, lo que explicaría lo profundo que era su resentimiento y que no asistiera a la celebración[194]. Lutero quedó atrapado entre los defensores de dos ideas diferentes sobre el futuro de la orden.

Lutero, que pasó tiempo con su confesor, tanto en Erfurt como en Wittenberg, y probablemente también se encontraran durante sus respectivos viajes por la región, afirmaba: «le debo todo a Staupitz»[195]. Cuando este murió, le recordaría como un buen mentor cuya presencia le reconfortaba. En 1518 envió una carta a Staupitz en la que le explicaba las 95 tesis, recordándole una conversación que habían tenido sobre el «auténtico arrepentimiento» que le había herido como una flecha, en la que el anciano había afirmado que había que empezar «por el amor a Dios y por la justificación [santificación del hombre por la gracia y la fe]». De hecho, en una carta dirigida al elector Juan Federico en 1545, mencionó la deuda que tenía con su confesor, afirmando que debía alabarle si no quería parecer «un maldito papista desagradecido y tonto», porque «él fue mi padre, quien me transmitió las enseñanzas que dieron vida a Cristo en mí»[196]. Pero, al igual que ocurriera con la relación que mantuvo con Johannes Braun en Eisenach, las cosas se enfriaron. Lutero parece haber proyectado sobre Staupitz cualidades de las que este, en realidad, carecía y, aunque luego recordara afirmaciones de su maestro en sus charlas de sobremesa y en sus escritos, solía repetir las mismas referencias, como si su imagen de Staupitz se hubiera osificado.

Staupitz fue otra figura paterna que, como Braun, se le quedó pequeña. Ambos hombres tenían un temperamento y una teología totalmente diferentes. Lutero llegaría a insistir en la primacía de las Escrituras como fuente de toda autoridad. Aunque Staupitz partía, como Lutero, de san Pablo, no planteaba exigencias tan radicales y solía citar mucho a san Agustín y a otros padres de la Iglesia[197]. Como Lutero, hacía hincapié en la naturaleza pecadora de los seres humanos y creía que las obras nunca pueden dar lugar a la salvación; también criticaba las indulgencias, pero no tenía tanto que decir sobre la fe como regalo de Dios: ponía mayor énfasis en la capacidad para pecar de los seres humanos que en la gracia divina o en la Biblia. Estaba más centrado en la disposición emocional del creyente, a quien había que animar para que superara los apegos a este mundo. Aunque Lutero tenía sus propios problemas con las emociones religiosas, no creía que alcanzar un estado emocional determinado tuviera alguna relevancia espiritual.

A Staupitz le gustaba hablar de la «dulzura» de Dios, a quien llamaba «dulce salvador», «dulce dispensador de bendiciones», «dulce espada» y también se refería a la permanente «dulzura» de la unión mística del alma con Cristo[198]. Tenía su lado oscuro, pues era un predicador magnífico, pero sus sermones estaban plagados del antijudaísmo normal de la época, que Lutero probablemente compartía, sacando provecho de los sentimientos antijudíos para intensificar la identificación emocional con Cristo y María. Lutero describe a los judíos como «perros» que «escupieron [a Cristo] toda la suciedad que pudieron». Creía que los judíos «pecaron mucho más seriamente que Pilatos» al matar a Jesús, porque lo hicieron por «envidia»[199]. «Todo el mundo conoce la envidia de los judíos», escribía Staupitz. «¡Malvados judíos! Pilatos os ha demostrado que vuestra naturaleza es más burda que la de los cerdos, que sí tienen piedad con los de su propia especie»[200].

Lo que Staupitz escribía en alemán difiere en calidad literaria de los textos de Lutero, pero, además, parte de una tradición medieval de obras pías como las del maestro Eckhart o Juan Taulero y la denominada «teología alemana». Suele incluir constantes repeticiones para inducir un estado de paz meditativa y recurrir a muchas metáforas visuales para aprehender una verdad espiritual. En manos de Staupitz, el lenguaje no es un vehículo intelectual, sino una forma de meditación, una herramienta para la contemplación mística y la disolución de la individualidad. Lutero nunca escribió cosas así. Cuando rechazó la obligación de rezar las «horas», también se negó a aceptar la mera repetición de letanías que calificaba de «mascarada».

Las diferencias entre ambos hombres se acentúan en lo referente a su actitud ante la carne[201]. Siguiendo el ejemplo de predicadores como san Agustín, san Bernardo de Claraval y los místicos alemanes Juan Taulero, el maestro Eckhart y Enrique Suso, Staupitz recurría a la metáfora sexual para explicar la idea de la unión mística entre Dios y el creyente. Estos autores apuntaban a la disolución del yo en lo divino, de manera que era un tipo de devoción profundamente introspectiva. Muchos clérigos, monjes y monjas, pero también seglares de los territorios alemanes, se hicieron eco de este misticismo. Así, Staupitz podía escribir de forma explícita sobre la revelación de Cristo, el novio eterno, que se revelaba «a través de besos, abrazos o con aproximación del desnudo al desnudo», sin atentar contra la castidad[202]. Escribió sobre las distintas «etapas» de la unión del alma; la primera era la de las «jóvenes doncellas con la fe», la segunda, la de la «concubina» y la tercera, la de las «reinas» que «están desnudas y copulan desnudas. Aprenden que no hay nada dulce al margen de Cristo y disfrutan de [su] dulzura sin fin. Pues Cristo desnudo no puede negarse a quien se presenta desnudo ante él». En la cuarta etapa, que solo experimentó María, Jesús «duerme desnudo junto a ella, despojada de sus ropas, y le da muestras de su amor». Describe también el sufrimiento de Cristo con un lenguaje muy sensual, pues, en sus primeros sermones de Salzburgo, Staupitz habla del «pequeño lecho de placer» (lustpetel) de Cristo, refiriéndose a la cruz[203].

Las monjas benedictinas del convento de San Pedro, situado junto a la iglesia, transcribieron estos sermones pronunciados en Salzburgo ante los habitantes de la ciudad, y cabe preguntarse qué pensaron de este erotismo tan explícito. Staupitz se defendió contra la crítica de que el amor humano no puede ser modelo del divino, porque surge de la concupiscencia, afirmando (en línea con la tradición) que lo importante no era «el contacto de los cuerpos, sino [...] la perversión del orden [natural], cuando se da preferencia al gozo temporal sobre el eterno»[204]. Pero eso a duras penas soslayaba la potente carga sexual del lenguaje que utilizaba. El misticismo erótico no era algo inusual en la Edad Media cuando se hablaba de la dulzura de la unión, de placer y de fusión, pero, en manos de Staupitz, adquiría una literalidad edulcorada que incrementaba su potencial para erotizar el sufrimiento[205].

El erotismo de este tipo, caracterizado por un desplazamiento del deseo, puede entreverarse con cierta suspicacia hacia el sexo opuesto. Algunos de los escritos más evocadores y duros de Staupitz versan sobre el amor a las mujeres, que profesamos gracias al amor de nuestras madres y debido al hecho de que Eva surgiera de la costilla de Adán. «Lo mamamos de nuestras madres, pero lo extraemos de los corazones maternos ocultos en el cuerpo», escribió Staupitz. Advierte que, por las mujeres, «dejamos de lado el honor, la virtud, el cuerpo y la razón; cuando su amor nos captura, nos volvemos estúpidos y perdemos la razón»[206]. En el prefacio, de 1504, a los estatutos revisados de la orden unificada de los agustinos, afirma:

Aunque tus ojos se dejen caer sobre alguna mujer, no permitas que reposen sobre ninguna [...], porque el deseo de las mujeres [...] no busca [...] solo con sentimientos silenciosos, sino también con sensaciones y miradas. Y no digas que tu mente se mantiene casta si tus ojos no lo son: el ojo que no es casto es el mensajero de un corazón que tampoco lo es. Pues, cuando los corazones que no son castos se anuncian con miradas mutuas, aunque la lengua calle, y cuando, debido al deseo, la carne de uno y otro se deleita en su ardor, aunque los cuerpos permanezcan inmaculados, sin turbia violación, la castidad se despega de la moral[207].

Los monjes tenían que ir a los baños en grupos de dos o tres y solo debían lavar la ropa cuando el rector lo considerara oportuno, «para que un deseo excesivo de ropa limpia no diera lugar a la suciedad del alma». Aunque dedicó los dos tratados que escribió en alemán a sus seguidoras[208], experimentaba una reacción casi alérgica ante las mujeres, lo que se conjugaba con su apasionado amor a la Virgen, que intercede por nosotros ante Dios. Lutero llegó a rechazar ambas actitudes, riéndose de la adulación a María, afirmando que no cabía ningún mediador entre Dios y los hombres, pero rechazando también la idea de que la renuncia sexual era requisito necesario para la santidad.

En este contexto, el sermón pronunciado por Lutero, en mayo de 1515, ante el cabildo de los agustinos reunido en Gotha ilustra muy bien no solo la base emocional de su evolución teológica posterior, sino también su dependencia y sus diferencias con su padre confesor. Fue Staupitz quien organizó este sermón por motivos que tenían mucho que ver con la compleja política interna de la orden. El resultado fue que Lutero obtuvo el cargo de vicario de distrito, es decir, debía ocuparse de la supervisión de los monasterios de la región; era el puesto más alto que había alcanzado en el seno de la orden hasta entonces[209].

El sermón versaba sobre la envidia y se pronunciaba en un momento en el que Staupitz atravesaba por grandes dificultades intentando unificar a la orden; de hecho, renunció a hacerlo poco después. Por lo tanto, puede que reflejara tensiones concretas entre los agustinos, incluidos los ataques directos al vicario general. Por otro lado, la debacle acaecida durante las celebraciones de su tesis doctoral (así como el papel desempeñado por Nathin en este episodio) también pudo dar una buena razón a Lutero para reflexionar en torno al tema.

Pero si, en origen, quería ser práctico, el sermón apenas parece la respuesta a un hecho particular y mucho menos una salida táctica a una disputa en el seno de la orden[210]. Nos muestra a un Lutero que apoya a su superior, pero también nos permite percibir las diferencias entre ambos. Utiliza un estilo que es casi un calco del enfoque devocional de Staupitz, pues, como él, usa alegorías sensualmente intensísimas en rápida sucesión. Pero, mientras que el superior recurre a esta técnica para crear una sensación de reflexión meditativa sobre el amor de Dios, Lutero se sirve de las alegorías para impulsar a su audiencia hacia un mundo de indignación existencial y de abandono. Este sermón nos acerca, más que ningún otro testimonio, a la desesperación religiosa y al abrumador sentido del pecado que Lutero experimentaba como monje.

Para expresar su punto de vista en torno a la envidia, Lutero compara al calumniador con un asesino y con un corruptor, utilizando, para hacerlo, un lenguaje que va más allá del texto bíblico y que suscita la repulsión en el oyente. Así como la palabra de Dios es una semilla santa que concibe con pureza y sin violencia en el espíritu, la palabra del calumniador es la semilla adúltera y espuria del demonio, que corrompe el alma que la escucha; de hecho, calumniador es uno de los nombres del diablo[211]. Los calumniadores son «envenenadores» y «brujas», dice Lutero, que «embrujan» y «subvierten» los oídos de los oyentes[212]. Así como las brujas pueden realizar el acto sexual y evitar los embarazos, el calumniador destruye a una comunidad envenenando las relaciones entre los individuos, logrando que quien una vez fue amado, quien se sentía «abrazado», sea rechazado. Oler bien es tener buena reputación, algo exterior; oler mal, tener mal nombre, algo interior. El calumniador desvela los olores de los demás y le gusta «revolcarse en ellos» como si fuera un cerdo. Es como el pájaro que brinca en el fango y la gente dice: «¡Mira, se ha cagado encima!», a lo que la mejor respuesta es: «¡Cómetelo!»[213]. En la comparación más escabrosa, Lutero afirma que los calumniadores son como hienas o perros que cavan desenterrando cadáveres humanos hediondos, putrefactos, llenos de gusanos, y los mordisquean. «¡Uf, qué horrible monstruo es el calumniador!»[214].

Según Lutero, todos somos pecadores y deberíamos preocuparnos de nuestros propios excrementos. Los que se refocilan en el pecado de los demás no tienen en cuenta sus propios pecados y no destruyen solo a la persona de la que hablan mal, sino también a todos aquellos corrompidos por su veneno. «Si no reflexionamos sobre nuestros pecados», advertía Lutero, «si solo vemos el velo de nuestros actos exteriores, ocultando nuestro auténtico interior a los demás, nos ensuciaremos con los excrementos de otros»[215]. El odio, la envidia y la maledicencia preocupaban mucho a Lutero, formaban parte de los «auténticos nudos». No fue casualidad que recurriera al lenguaje propio de la demonología, pues la encarnación de la envidia era la bruja, que levanta tormentas, arrasa las cosechas, destruye la fertilidad, desentierra cadáveres putrefactos y acaba con la prosperidad y la vida.

Este tono emocional sugiere que Lutero mismo también luchaba contra la calumnia. No dudaba en acusar de envidia a otros, pero tenía problemas con la envidia, el odio y la agresividad, que dirigía hacia otros con gran facilidad y que constituían su mayor obstáculo para reconocer a Dios. Puede que esto le provocara esa sensación de total falta de valía y de ansiedad tan característica de su religiosidad. Era la «mierda» de Lutero, su naturaleza pecadora, la que creaba una barrera entre Dios y él.

Pero, aunque Lutero no lo diga aquí, el remedio para el pecado es la confesión, en la que enumeramos y confesamos nuestros fallos ante Dios. Desde este punto de vista, este emotivo sermón es un último testimonio de su relación con su padre confesor Staupitz. El sermón también constituye un documento psicológico de gran calado. Lutero se detiene justo antes de ese punto en el que el oyente se hubiera sentido reconfortado por la idea de la confesión y deja a su audiencia «en la mierda», por así decirlo, tras haber evocado ese tipo de repugnancia insoportable que conformaba la materia prima de su propia espiritualidad. Resulta casi lo opuesto al estilo devocional de Staupitz. El sermón de Gotha nos acerca, más que cualquier otro testimonio, a la desesperación religiosa y a la apabullante sensación de pecado que Lutero experimentaba como monje. Fue entonces cuando empezó a estudiar la Epístola a los Romanos de san Pablo, un ejercicio de devoción intelectual que transformaría su espiritualidad.