PRIMERA PARTE

La influencia decisiva

1

LA MÁQUINA DEL TIEMPO

Érase una vez un planeta que albergaba vida. Esta frase que acabo de escribir apenas ocupa media línea, pero se podría decir que es tan densa como el plasma de quarks. Un solo centímetro cúbico de esta materia, la más densa después de los agujeros negros, pesaría 40.000 millones de toneladas. Algo semejante ocurre con las ocho palabras que encabezan este párrafo: se necesitan muchos millones de años, una casualidad cósmica y una mezcla de gases muy concreta para que la Tierra pueda albergar vida tal y como la conocemos. Algo que, de momento, solo tenemos constancia de que ocurra aquí.

Los millones de años son los que fueron transcurriendo desde que se formó nuestro planeta —hace unos 4600 millones de años (Ma)— hasta que aparecieron las primeras células, después los primitivos organismos marinos y finalmente los vertebrados. La casualidad cósmica es el punto exacto que ocupa la Tierra en su sistema solar y que permite que en nuestro planeta, a diferencia del resto, pueda existir agua líquida, esencial para la vida. Ese punto se conoce en astrofísica con el nombre de zona de habitabilidad estelar: ni demasiado cerca del Sol, donde las temperaturas serían tan altas que solo podría existir agua en forma gaseosa, ni tan lejos de nuestra estrella que el agua solo pudiera estar congelada. Y, por último, esa particular mezcla de gases que es nuestra atmósfera, con la composición adecuada para garantizarnos oxígeno que respirar y mantener a la vez el termostato de la Tierra en una temperatura adecuada para que el aire, el agua y los seres vivos podamos existir en ella. La atmósfera y el océano conforman el sistema climático, que vendría a ser como el atrezzista de los escenarios donde se desarrolla la función que llamamos vida. Por eso, antes de seguir adelante, vamos a detenernos unos minutos en conocer cómo funciona la máquina del tiempo atmosférico, porque de la manera en que vayan encajando sus piezas derivarán los distintos cambios climáticos que iremos viendo a lo largo de este libro.

Nuestra atmósfera

La Tierra no es el único planeta del sistema solar que tiene atmósfera, pero sí es el único en el que tenemos justo la que nos conviene, tanto por su densidad como por su composición. En Marte, por ejemplo, la atmósfera es tan ligera que la presión en superficie en el planeta rojo suele estar entre 7 y 9 hPa, frente a los 1013 hPa de la presión atmosférica a nivel del mar que se miden en la Tierra. Venus tiene una atmósfera más densa, pero está compuesta fundamentalmente de CO2 —en un 96 %—, que contribuye a que la temperatura en su superficie supere los 450 ºC. La de Urano, por su parte, está formada por hidrógeno, helio y hasta un 2 % de metano, que le infiere ese característico color verde azulado uniforme.

Sin embargo, la atmósfera terrestre se extiende unos cuatrocientos kilómetros «hacia arriba», pero el 75 % de su masa se encuentra en los doce primeros, lo que conocemos como «troposfera», que es donde se desarrollan la vida y la mayoría de los fenómenos meteorológicos. Al contrario que la de Marte, tiene la densidad suficiente para que resulte efectiva y, a diferencia de la de Venus y el resto de atmósferas del sistema solar, incluye oxígeno en su composición. En esa mezcla de gases esencial para la vida a la que antes me refería predomina el nitrógeno (un 78,08 %), seguido del oxígeno (20,94 %) y pequeñas cantidades de argón (0,93 %), además de otros gases, entre los que se encuentran los que llamamos Gases de Efecto Invernadero, en adelante GEI: dióxido de carbono, CO2 (0,035 %), metano (0,000179 %) y vapor de agua en cantidad variable. Además de poder respirar gracias al oxígeno, la presencia en nuestro aire de los GEI permite mantener en la Tierra una temperatura media de unos 15 ºC, y no los –18 ºC en los que tendríamos que intentar vivir si no dispusiéramos del efecto invernadero.

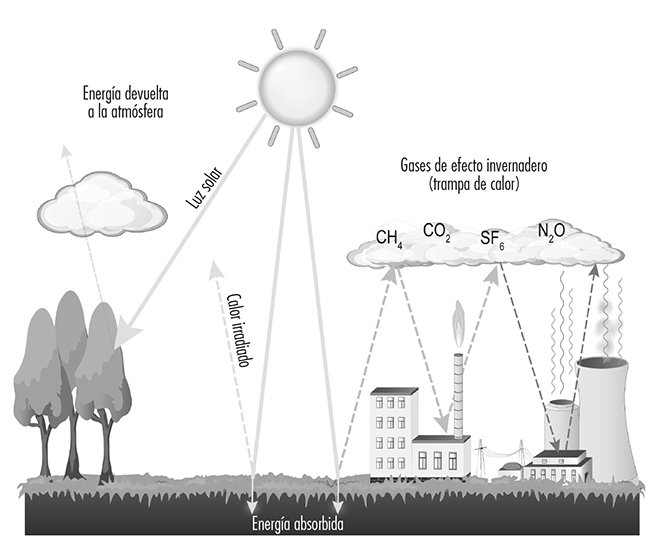

El efecto invernadero

Para que cualquier máquina se ponga en funcionamiento necesita una fuente de energía y, en el caso de la dinámica atmosférica, ese motor es la radiación del Sol.

El clima de la Tierra es una respuesta a la búsqueda de equilibrio entre la energía que recibe el planeta y la que emite de vuelta hacia el espacio. Si toda la energía que nos llega del Sol se marchase, la vida tal como la conocemos no sería posible, aparte de que los hombres del tiempo nos aburriríamos muchísimo: poco tendríamos que informar de un tiempo en el que apenas habría cambios. El mecanismo que impide que escape una porción de esa energía, logrando así que la temperatura media en nuestro planeta sea más elevada, se llama efecto invernadero. Y las piezas que lo forman son los gases así denominados, los GEI, principalmente el vapor de agua, el CO2 y el metano.

¿Cómo funciona este mecanismo? Por una mezcla de física y química. La energía que llega del Sol lo hace en forma de luz, cuya longitud de onda es corta. De esta manera puede atravesar la atmósfera y llegar hasta la superficie terrestre, ya que los GEI son permeables a la radiación de onda corta. Sin embargo, cuando la energía vuelve rebotada hacia el espacio lo hace en forma de calor o radiación infrarroja, que tiene una longitud de onda más larga, y esa sí puede ser atrapada por algunos de los gases presentes en la atmósfera, los mencionados gases de efecto invernadero.

Otro factor del que depende la mayor o menor cantidad de energía que pueda quedarse en la Tierra es el albedo, que nos indicala proporción de radiación solar que resulta directamente reflejada hacia el espacio. Esta reflectividad es distinta según la superficie de que se trate: la nieve, el hielo o la arena del desierto tienen mucho albedo, son altamente reflexivas, mientras que las nubes, los bosques o los océanos reflejan peor la radiación, con lo cual es mayor la cantidad que puede quedarse en el sistema.

Como puede haber deducido el lector, un cambio en estas piezas supondrá un cambio en el funcionamiento de la máquina. La variación en la cantidad de GEI presentes en la atmósfera supondrá un mayor o menor poder de captación de calor en la atmósfera y, en consecuencia, un calentamiento o un enfriamiento del clima. Y la variación del albedo total de la Tierra, debida a los cambios en las distintas superficies que constituyen el total del globo, también devendrá en un distinto balance energético al poder reflectar más o menos radiación. Cuanta más cantidad de hielo se extienda sobre el planeta, por ejemplo, menos calentamiento se inyectará en el sistema por ser mayor la cantidad de radiación devuelta al espacio. Y el calor que no se queda es calor que no calienta.

La radiación del Sol

Los cambios climáticos pueden llegar, por tanto, a través de las variaciones en esa porción de energía que se queda atrapada en la Tierra. Pero otra manera de introducir cambios en la máquina climática es directamente desde la fuente de energía, es decir: a través de las variaciones en la radiación que nos llega del Sol. Como ya sabemos, la radiación solar no calienta de igual forma a todas las partes del planeta. El ecuador se calienta más que los polos, y de esa diferencia es de la que surgen las distintas compensaciones o mecanismos de igualación en busca del equilibrio térmico que acaban produciendo un tiempo distinto: el juego de los anticiclones y borrascas. También la manera en la que incide el Sol sobre la Tierra es distinta a lo largo del año, debido al movimiento de traslación y a la inclinación de su eje: de ahí surgen las distintas estaciones en ambos hemisferios.

Cómo se produce el efecto invernadero.

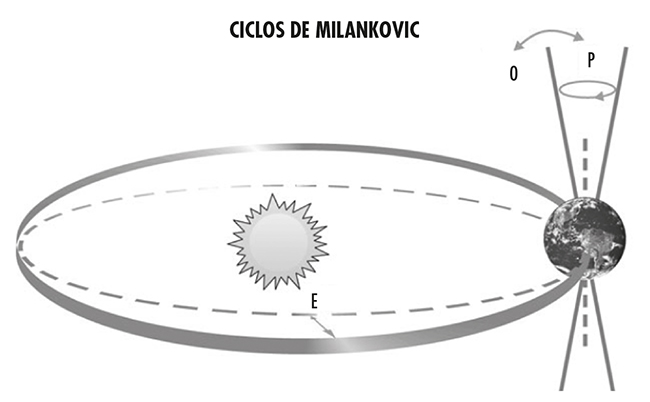

Pero además, en periodos mucho más largos, de decenas de miles de años o incluso varios cientos de miles, también varía la cantidad de radiación solar que llega hasta nuestro planeta. Las causas de estas variaciones son tres, que pueden solaparse entre ellas. Una son los cambios en el recorrido de nuestro planeta alrededor del Sol, que cada 100.000 años dibuja una órbita un poco más excéntrica; otra es la modificación de la inclinación de su eje de rotación, u oblicuidad, que va variando cada 41.000 años; la tercera es cierto «cabeceo» que caracteriza a ese eje, que supone cambios en la relación de los equinoccios y los solsticios con respecto a la mayor o menor cercanía de la Tierra al Sol y se conoce como «precesión». Estos cambios, que son más o menos cíclicos, se conocen con el nombre de ciclos de Milankovic, debido al astrofísico serbio que los descubrió. Al combinarse los tres ciclos se van dando importantes diferencias en la cantidad de radiación que incide en cada hemisferio y en cada estación del año. Y, al variar el reparto de energía, cambia el tipo de clima. Las últimas glaciaciones, por ejemplo, han venido a durar de media unos 100.000 años, con periodos más cortos entre medias que llamamos interglaciares: una repetición cíclica de cambios climáticos que coincide con los ciclos de Milankovic. Volveremos a hablar de ellos cuando lleguemos al Cuaternario, periodo de la historia geológica de nuestro planeta en el que, por cierto, también llegaron los humanos.

Ciclos de Milankovic. E: excentricidad de la órbita terrestre; O: oblicuidad del eje de rotación; P: precesión de los equinoccios.

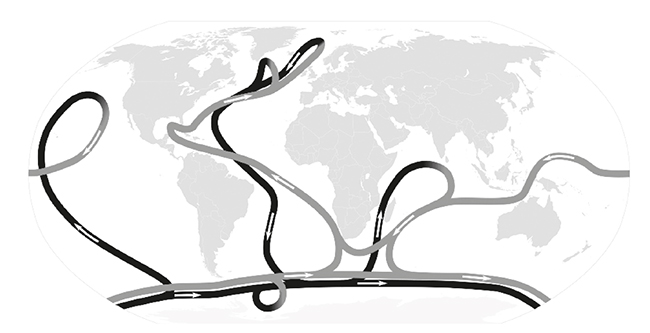

Los océanos

Por último, existe otra pieza muy importante de este mecanismo, encargada de distribuir el calor por toda la Tierra en otro ejemplo de la búsqueda de equilibrio constante que está detrás de la dinámica climática. Se trata de los océanos: una gran cinta trasportadora de energía formada por las corrientes oceánicas que recorren nuestro planeta. Los intercambios entre distintas masas de agua se producen por variaciones en su temperatura o en su densidad, lo que depende fundamentalmente de la salinidad de las mismas, y por eso este mecanismo climático se conoce como circulación termohalina. Finalmente, los trasvases de energía entre el océano y la atmósfera acaban determinando el clima de las distintas regiones de la Tierra, así que cualquier modificación en esta relación podrá derivar a su vez en cambios climáticos de diversa magnitud.

La circulación termohalina, el movimiento de las masas de agua oceánicas.

Antes del actual calentamiento, cuyas causas se atribuyen a la acción del hombre, el clima cambiaba por causas naturales como los ciclos solares o las erupciones de los volcanes, de las que también hablaremos más adelante. Pero, ¿cómo saben los climatólogos que se produjo el paso de un clima a otro? ¿Qué herramientas tienen para deducir las condiciones atmosféricas y oceánicas de estos tiempos tan remotos? El trabajo de un paleoclimatólogo es similar al de un detective: reúne pruebas que le permiten emitir un juicio final. Y para ello dispone de técnicas que acaban formando otra máquina del tiempo. Pero, en este caso, una que nos permitirá viajar al pasado para conocer cómo eran los climas de un mundo tan remoto.

La máquina del tiempo

Los primeros registros fiables de las condiciones atmosféricas mediante instrumentos proceden del siglo XVIII. En España, las primeras series de observaciones se iniciaron en Madrid en 1737, y hacia mitad de siglo comenzaron en Barcelona y Cádiz. Recogían datos básicos, sobre todo de presión y temperatura, y sufrieron numerosas interrupciones. A mitad del XIX comienzan a ser más constantes, ya extendidas a muchos más puntos repartidos por España. A partir de 1865 existen estaciones meteorológicas completas —que recopilan datos de presión, temperatura, viento, humedad y precipitaciones— en casi todas las capitales de provincia. Algo similar ocurre en el resto del mundo. Aunque el barómetro y el termómetro ya estaban inventados desde el siglo XVII, gracias a Torricelli y Galileo, los análisis de la meteorología comienzan a interesar y extenderse durante el XVIII, a la vez que se van unificando los criterios de observación para que puedan tener validez global: en 1742, el sueco Celsius introduce la actual escala centígrada para las temperaturas, que asimilan la mayoría de países. Pero no será hasta finales del XIX cuando las observaciones meteorológicas gocen del rigor y la suficiente extensión geográfica como para poder tenerlas en cuenta: 1880 es el año que se toma como partida de las series de registros modernos de validez universal.

Desde entonces, por tanto, es fácil seguir el rastro del clima gracias a los datos de temperatura, presión, humedad o precipitación que han quedado registrados. Pero los de siglos anteriores, o incluso de varios milenios y hasta millones de años atrás, ¿cómo podemos conocerlos? Para averiguarlos, los climatólogos disponen de técnicas que les permiten reconstruir los climas del pasado del mismo modo que un detective recompone el puzle de una investigación. Así, el trabajo solo acabará dando buen resultado si se conjugan distintos métodos que confluyan en el mismo fin y consigan entre todos que las piezas encajen.

Hay un método muy eficaz pero que sirve solo para apenas los últimos cuatro milenios: el análisis de documentos escritos. Hay muchos que sin pretenderlo nos sirven para conocer las condiciones climatológicas de un año concreto, como las fechas de inicio y fin de las cosechas o las de la vendimia. Otros documentos históricos se encargan de señalar las sequías, inundaciones, heladas o grandes nevadas que se hayan podido sufrir, y así quedan registradas para la posteridad en lo que conocemos como efemérides. También indirectamente se puede entresacar información climática relevante cuando en las crónicas se señalan las causas meteorológicas que, por ejemplo, pudieron influir en el resultado de una batalla. Y están también los extensos archivos parroquiales, fuente casi inagotable de información demográfica, histórica y, en este caso, también climatológica, gracias a las rogativas que se encargaban en la iglesia para combatir alguna que otra adversidad atmosférica. Entre los siglos XIV y XVII es cuando tiene en España un mayor auge este recurso a la intervención divina. Numerosas rogativas, pro pluvia o pro serenitate, eran acompañadas también con la pertinente procesión: bien fuera para que lloviera o para que dejase de hacerlo, los santos tenían mucho ajetreo en aquellos siglos, y de ello quedó constancia en los archivos parroquiales.

Además de la información documental escrita tenemos aquella que aportan elementos naturales como los anillos de los árboles o las capas de crecimiento de las estalagmitas. Tanto el tronco de los árboles como las estalagmitas van creciendo año tras año, y cada año forman una capa que se diferencia de la anterior. En el caso de las estalagmitas, los científicos analizan los cambios en la composición química de cada una de la capas y así pueden reconstruir la temperatura o el índice de humedad de la cueva en la que se encuentran. En el tronco de los árboles cada anillo se corresponde con un año, y los anillos estrechos suelen indicar años fríos y secos en los que el árbol creció poco, mientras que los más anchos señalan años lluviosos y veranos cálidos. Estos datos se cruzan con otros —pues los árboles solo informan de las condiciones en su época de crecimiento, que es en primavera y verano— para generar un calendario, aunque sea de datos indirectos, con el posible comportamiento climático de esos años. Se llaman métodos estratigráficos: permiten «leer» las diferentes capas que aportan información anual de un largo periodo de años.

Los restos fósiles son otra excelente fuente de información para, por ejemplo, averiguar la cantidad de dióxido de carbono que había en la atmósfera del pasado remoto. Los átomos de un mismo elemento pueden presentar distintas variedades según el número de neutrones que tengan: son lo que llamamos isótopos. En la naturaleza hay tres isótopos del carbono, es decir, tres variedades de este elemento con el mismo número de protones pero distinto número de neutrones: el carbono-12, el carbono-13 y el carbono-14. Los dos primeros nos pueden servir para saber si había mayor o menor cantidad de CO2 en climas remotos, y el tercero para ubicar las fechas de la época de aquel clima, lo que se conoce como datación radiactiva.

La mayor parte del carbono de la naturaleza es el 12: más de un 98 %. El carbono-13 es minoritario y los compuestos orgánicos no suelen incorporarlo. Si los paleoclimatólogos encuentran una mayor cantidad de este último isótopo en los restos vegetales o en el fitoplancton fósil del fondo del mar, les está indicando que en la atmósfera en la que crecieron había un mayor volumen total de CO2.

Cuanto más CO2 hay en la atmósfera, las hojas de las plantas desarrollan un menor número de estomas (las células que permiten el intercambio gaseoso de las hojas) respecto al resto de sus células epidérmicas. Analizando este índice estomático en las hojas fósiles también se puede estimar la concentración de CO2 de su época.

Y, para saber de qué época se trata, tenemos el análisis del carbono-14, que es un isótopo inestable, a diferencia de los anteriores, que permanecen estables a lo largo del tiempo. Eso significa que el carbono-14 va poco a poco transformándose en nitrógeno, y el ritmo de pérdida de este isótopo del carbono en un organismo muerto es conocido. Así que al analizar un fósil y comprobar la cantidad de carbono-14 que le queda, se puede calcular la fecha de la que procede. El análisis es muy complejo y en él intervienen muchos más factores; sirva aquí esta simplificación para hacernos una idea somera de este trabajo detectivesco.

También el oxígeno y sus isótopos ayudan mucho a los paleoclimatólogos en sus investigaciones. El oxígeno-18 es un isótopo estable mucho menos abundante que el oxígeno-16, que es el mayoritario en la naturaleza, representando más de un 98 % del total. Sin embargo, estas proporciones varían en el agua según la temperatura: el agua congelada de los glaciares polares tiene mucha menos cantidad de oxígeno-18 que el agua del mar. Analizando la proporción existente entre varios de estos isótopos, los científicos pueden averiguar si había más o menos cantidad de hielo sobre la Tierra en un determinado momento, lo que sirve para datar las épocas de las glaciaciones.

Es cierto que no disponemos de muestras de agua congelada o líquida de aquellas épocas, o al menos no directamente. Pero indirectamente, esa misma proporción entre los isótopos del oxígeno se da en las conchas calcáreas de los microfósiles marinos. Esos microrganismos, como los foraminíferos o los corales, utilizaban el oxígeno del agua en la que vivían para hacer sus caparazones de carbonato. Y esos fósiles sí han llegado hasta nuestros días, sedimentados en el fondo del mar y dispuestos a revelar sus secretos a los científicos. Son verdaderos indicadores de las condiciones climáticas en las que se formaron.

Por último, fruto del avance de la ciencia también podemos disponer de restos directos del agua e incluso el aire de hace miles de millones de años. Se trata de las perforaciones en el hielo de Groenlandia y de la Antártida. En la base antártica de Vostok, por ejemplo, los científicos realizan perforaciones a más de 3000 metros de las que extraen delgados cilindros de hielo que analizan en busca de burbujas. Esas burbujas en el hielo encierran aire que ha permanecido en las mismas condiciones que cuando quedó atrapado hace cientos de miles de años. Analizando su composición, los científicos obtienen datos precisos del dióxido de carbono o del metano presentes en aquellas atmósferas remotas. Además, el análisis químico del propio hielo también puede arrojar datos sobre la temperatura pasada —viendo la proporción de los isótopos estables del oxígeno que hemos contado antes— o incluso la dirección de los vientos dominantes, analizando el polvo que también suele quedar congelado junto al agua. Por último, las propias capas existentes en esas columnas de hielo aportan información semejante a la de los anillos de los árboles: según el grosor de cada una de ellas se pueden estimar las precipitaciones de nieve de un año concreto. Y, cuanto más profundo se llegue, más atrás en el tiempo estaremos viajando.

Ya sabemos algo más de la maquinaria climática. Hemos conocido sus principales piezas y hemos visto también algunas técnicas que permiten averiguar cómo podrían haber encajado en el pasado. Ahora toca viajar hasta aquellas épocas remotas para conocer la influencia decisiva que tendrían los cambios climáticos en la evolución de la Tierra. Y viceversa. Viajaremos hasta el origen de nuestro planeta, cuando no había vida y ni siquiera atmósfera. Pero la primera parada en nuestro viaje al pasado la vamos a hacer un poco más adelante, hace solo doscientos millones de años, cuando rebosaba vida y la atmósfera era un festival de CO2. Nuestra máquina del tiempo se pone en marcha para llevarnos a conocer cómo era el clima de la Tierra cuando sobre ella vivían los dinosaurios.

2

EL CLIMA DE LOS DINOSAURIOS

La Tierra ha tenido en muchas ocasiones una temperatura media mucho más alta que la actual. Alguna vez muy superior incluso a los escenarios futuros más extremos que dibujan las previsiones del IPCC (siglas inglesas del Panel Intergubernamental del Cambio Climático). Pero en aquellas ocasiones no había humanos sobre el planeta. En una de ellas, por ejemplo, vivían los dinosaurios.

En aquel planeta, que ahora es el nuestro, la temperatura media global rondaba los 22 ºC, la atmósfera tenía una concentración de CO2 hasta ocho veces superior a la actual y proliferaban los pantanos, los humedales y las plantas de hojas gigantes. Los dinosaurios reinaban felices en un mundo de calor y humedad donde no escaseaba la comida.

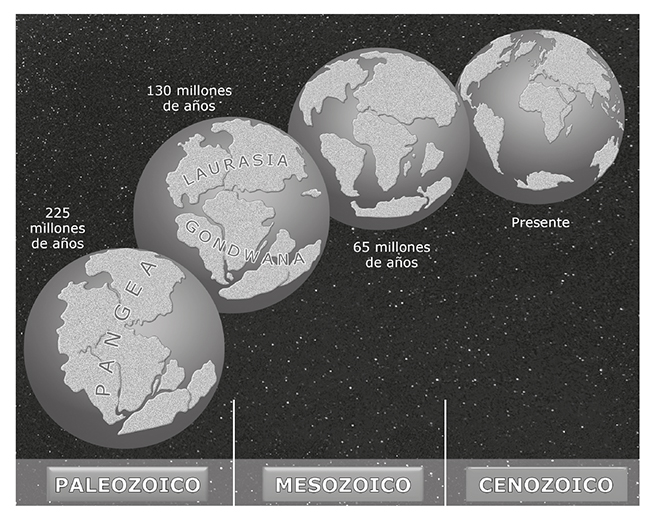

Para conocer en profundidad el clima en el que desarrollaron su existencia los «lagartos terribles» —eso es lo que significa en griego «deinós saûros», etimología de dinosaurio— tenemos que trasladarnos a la era Mesozoica (la segunda de las tres en que se divide la historia geológica de la Tierra) y avanzar hasta el inicio del periodo Jurásico: vamos a viajar hasta 208 Ma en el pasado.

Bienvenidos al Jurásico

Los geólogos y paleontólogos siempre basan los cambios de era —o de un periodo a otro dentro de la misma era— en algunos hitos o hechos destacados. Unos seis millones de años antes del momento al que acabamos de viajar se acababa de producir la cuarta extinción masiva de la historia de nuestro planeta: el hito que pone fin al periodo Triásico. El espacio temporal en el que se desarrolla la vida de los grandes saurios —los periodos Jurásico y Cretácico— se inicia con una extinción masiva y acabará con otra: la suya. Y en este último hito ya no solo cambiaremos de periodo sino también de era. Con la extinción de los dinosaurios, la quinta y última extinción masiva de especies, comenzará la era Cenozoica, que es en la que actualmente seguimos.

Evolución de la superficie terrestre durante las distintas eras geológicas de la Tierra.

Justo al comienzo del Jurásico en la Tierra había un solo continente: Pangea. Todas las masas continentales estaban unidas y alrededor había un único océano llamado Panthalassa. La temperatura media global podría estar entre los 20 ºC y 24 ºC, frente a los 15 ºC que actualmente tenemos, es decir: entre 5 ºC y 9 ºC más que ahora. Y no en todas partes del globo era igual: se cree que las aguas oceánicas de latitudes medias podrían tener temperaturas hasta 12 ºC o 15 ºC superiores a las de nuestro Atlántico. Los dinosaurios vivieron en un mundo muy cálido y muy húmedo, y rebosante de CO2. Precisamente, la mayor presencia de dióxido de carbono era una de las causas de que la Tierra en esa época tuviera el termostato tan alto. Otro de los motivos era el aumento de los otros gases de efecto invernadero: el metano y el vapor de agua.

Este momento en el que la Tierra estaba habitada por dinosaurios, que no ha vuelto a repetirse, puede desatar nuestra imaginación, azuzada por las películas de Spielberg y su Jurassic Park. Pero, además de la pasión que los grandes saurios desatan actualmente en muchos niños, aquella época era apasionante por motivos propios. Aquel era un planeta con un clima muy diferente al actual, pero al que también se adaptaba la vida; un mundo en constante movimiento, de manera literal: el Jurásico comienza con todos los continentes unidos en uno y el Cretácico acabará con una configuración de tierras y océanos bastante similar a la actual. El movimiento de placas tectónicas y la actividad sísmica y vulcanológica asociada al mismo debió de ser constante y notable. La ruptura comenzó por la denominada CAMP, siglas de la Central Atlantic Magmatic Province (provincia magmática del Atlántico central), que era un franja de volcanes y erupciones basálticas que se extendía desde lo que hoy podría ser Brasil hasta nuestra península ibérica y que acabó separando América y África. Y después continuó en las posteriores fisuras del Índico, el Pacífico, etc. Sería a través de las fracturas tectónicas en la corteza terrestre por donde millones de toneladas de CO2 acabarían saliendo a la atmósfera como resultado de la intensa desgasificación volcánica. Se calcula que podría haber en el aire una concentración de CO2 de entre 900 y 3300 partes por millón (ppm). En la actualidad, la mayor cantidad alcanzada y que desata todas las alarmas es de 400 partes por millón.

Un gran invernadero

El CO2 no estaba solo en su acción calentadora. Con mayor calor también hay más evaporación y, en consecuencia, mayor presencia de vapor de agua en la atmósfera. Eso también ocurre actualmente, pero hoy en día el efecto invernadero del vapor de agua está muy limitado, ya que únicamente es eficaz en grandes concentraciones, y eso solo ocurre en las regiones tropicales o ecuatoriales. Sin embargo, durante el Jurásico y sobre todo el Cretácico, tras varios millones de años con una situación cálida sostenida, las temperaturas en las regiones polares eran más templadas y el vapor de agua presente en el aire de esas zonas podía, a su vez, aumentar la acción calorífica. Un ejemplo de la realimentación del sistema climático, en el que todos los elementos acaban sumando en la misma dirección.

En los polos hacía más frío que en el resto del planeta, pero no tanto como hoy. Estudios paleoclimáticos no descartan que incluso pudiera nevar en invierno, pero ni la nieve ni el hielo resistirían la llegada del cálido verano. La desaparición de los hielos árticos en la temporada estival que tanto preocupa en nuestro mundo actual era lo normal en el de los dinosaurios.

Debido al potente efecto invernadero, el clima tropical era el que predominaba en la mayoría de las zonas planetarias y durante la mayor parte del año. Aprovechando esas condiciones de calor y alta humedad, las especies vegetales también aumentaban, y con ellas la biomasa necesaria para poder abastecer a los grandes ejemplares. Desde el Jurásico superior ya habían ido proliferando los bosques de coníferas, una fuente potencial de comida. Los saurópodos, gigantes herbívoros que podrían llegar a los 9 metros de alto y 50 de largo, disponían pues de alimento suficiente. Pero no todos los dinosaurios eran gigantes: ahora se sabe que dentro de los quinientos géneros distintos y más de mil especies conocidas muchos eran pequeños, incluso alguno de tan solo medio metro de largo. Lo que ocurre es que son los huesos más grandes, procedentes de los dinosaurios de mayor tamaño, los que mejor resisten el paso del tiempo, y los más fáciles de encontrar y desenterrar para los arqueólogos.

En cualquier caso, con buenos bancos de alimento a su disposición y una temperatura que nunca era demasiado fría, los dinosaurios pudieron extenderse por todas las latitudes del planeta, llegando incluso a zonas cercanas a los polos. En el norte de Canadá, por ejemplo, se han encontrado restos de dinosaurios, y también de otras especies animales que convivían con ellos, como las tortugas o los cocodrilos, así como muestras de plantas que ahora solo existen en los trópicos.

A mediados del periodo Cretácico, hace 100 Ma, los dinosaurios continuaban en la gloria. ¿Y cuál era el clima de aquel entonces, que tanto les convenía? Una Tierra cálida, con hasta 12 ºC más que hoy y una atmósfera que contenía cinco veces más CO2 que en la actualidad. El nivel del mar estaba entre 100 y 300 metros más alto que el actual. Además, con una corteza terrestre en constante movimiento, los océanos pierden profundidad y ganan extensión; desbordan las cubetas continentales e invaden zonas hasta el momento secas. Aparte de aumentar las zonas húmedas en la superficie terrestre, toda esta actividad submarina tendrá una repercusión fundamental en otro elemento que hará aumentar aún más la temperatura: el metano.

El CH4, o metano, es incluso más eficaz que el CO2 como gas de efecto invernadero, solo que en la actualidad su concentración en la atmósfera es mucho más reducida. En la atmósfera original de nuestro planeta, el gas metano era mucho más abundante. A lo largo de los siglos y milenios, el metano se fue decantando de la atmosfera hasta el océano, depositándose en los suelos marinos procedente de la descomposición de materia orgánica. En el fondo del mar, a entre 200 y 500 metros de profundidad, se queda atrapado, ligado a los sedimentos en forma de hidratos de gas. Ahí puede permanecer milenios, y de hecho actualmente se calcula que puede haber de 2500 a 10.000 gigatoneladas de metano en los fondos marinos, almacenadas en forma de hidratos de gas o clatratos. El caso es que si sube la temperatura del agua lo suficiente o cambian las condiciones de presión, como ocurría frecuentemente en aquel mundo de constante movimiento tectónico, las ataduras químicas se sueltan, el metano se libera y puede subir entonces a la superficie del océano. Y de ahí a la atmósfera, para seguir incrementando el efecto invernadero, en otro ejemplo más de esa realimentación del sistema climático que demuestra que todo está relacionado. En el Cretácico, el efecto conjunto de los gases de efecto invernadero lograba elevar el termostato del planeta hasta una temperatura media de 26 ºC. Para tomar conciencia del contraste con la que tenemos en la actualidad basta recordar que el termostato global se sitúa en torno a los 15 ºC, y las previsiones más pesimistas del calentamiento global nos hablan de una temperatura media de unos 18 ºC o 19 ºC a finales del siglo XXI. En ese clima futuro que tan graves trastornos podría provocar a los humanos, los dinosaurios del pasado tendrían frío.

El cálido océano

Por si fuera poco, la configuración que iba adquiriendo la superficie del planeta también ayudaba a que el clima de hace 100 Ma siguiera siendo muy cálido. Norteamérica estaba partida por el medio, de arriba abajo: el mar separaba una plataforma occidental y otra oriental. Europa, por otra parte, era un archipiélago, un conjunto de islas que más tarde se acabarían uniendo. Eso hacía que las temperaturas también fueran más suaves, como ocurre ahora en las zonas de costa, donde la acción marina suaviza el ambiente. La circulación oceánica también era diferente: en un mundo más cálido, el mar también transportaba más calor. En el Cretácico, las aguas del océano estaban más calientes, y no solo las superficiales: se cree que las aguas profundas podrían tener una media de 15ºC, en contraste con los 2 ºC de la actualidad. El intercambio entre aguas frías y calientes de la circulación termohalina —de la que hablamos en el capítulo anterior— se hacía a la altura de los trópicos, donde el agua se volvía más salina por efecto de la evaporación y al ser más densa se hundía, llevando al fondo todavía un gran contenido de calor. La gran cinta trasportadora del océano, por tanto, no enviaba a los polos tanto frío como hace en la actualidad, y las temperaturas eran entonces más templadas y uniformes. Ese factor favoreció también que estos grandes animales pudieran repartirse por todas partes del mundo, sin que en ninguna de ellas el clima les tuviera guardada ninguna sorpresa.

Las plantas del invernadero

Los dinosaurios eran felices en aquel mundo de grandes extensiones abiertas cubiertas de vegetación, entre matorrales y pantanos. También había grandes árboles de los que los más altos aprendieron a ramonear, es decir, elevar el cuello para comer de las ramas más altas. Así, algunas especies como la Araucaria, el hermoso y milenario árbol que aún podemos admirar en Chile, desarrollaron hojas espinadas para defenderse de esos herbívoros que querían comérselas. Había además pinos, cipreses y helechos, y abundaban las cícadas y el ginkgo biloba. Por lo general, los dinosaurios tenían a su disposición pequeñas plantas de troncos redondeados, sin ramas y de un metro de altura, y otras, como la Williamsonia, que alcanzaban los dos metros de altura, con troncos delgados y ramificados. Era el paraíso del herbívoro... y también, en consecuencia, de quienes se alimentaban de ellos.

Aunque distribuidos por la mayor parte del planeta, la mayoría de los dinosaurios vivían en los cinturones de clima tropical cálido o templado que se encontraban entre los 20 y 40º de latitud norte, donde la vegetación encontraba condiciones de mayor humedad. La diferencia, en cualquier caso, era pequeña: cerca de Groenlandia y Alaska crecían las mismas plantas que en México y Cuba.

Es en esta época también, hace unos 100 millones de años, cuando se produce el auge y desarrollo de las angiospermas, las plantas con flor. Hasta ese momento, la Tierra había sido un mundo sin flores. Pero ahora, en una Tierra cálida y con una atmósfera rebosante de CO2, el clima ejecuta su influencia silenciosa en el mundo vegetal y aparecen las angiospermas, que acabarán siendo las soberanas de este reino: actualmente existen más de 300.000 especies distintas de plantas con flores. Ellas sí lograron sobrevivir a una extinción que no tardaría en llegar.

Un mundo que termina

La extinción de los dinosaurios y de más de dos tercios de las especies que hasta entonces habitaban el planeta se produjo tras el impacto de un meteorito, según la teoría más aceptada. Pero mucho antes ya habían empezado a cambiar las condiciones del mundo en el que vivían y es muy probable que, tarde o temprano, los dinosaurios acabaran desapareciendo de manera irremediable. Y en esos cambios el clima también tenía mucho que ver.

Hace 90 Ma las floras del mundo de los dinosaurios estaban dominadas ya por las angiospermas, que se extendían a un ritmo veloz y voraz. Las coníferas se redujeron a la mitad, los helechos al 6 %, y del ginkgo biloba, árbol favorito de muchos saurios, quedó tan solo un 1 %. En los pantanos los matorrales fueron sustituidos por grandes bosques de secuoyas. Justo antes del final del periodo Cretácico, un poco antes de que llegara el meteorito, los dinosaurios ya lo tenían bastante más difícil para vivir sobre la Tierra. Su hábitat más favorable, zonas abiertas como sabanas y pantanos donde podrían agruparse grandes poblaciones, estaba siendo sustituido por otro de bosques cerrados.

La atmósfera había empezado a cambiar. Hace unos 80 Ma grandes cantidades de materia orgánica empezaron a depositarse sin descomponer en el fondo de mares, lagos y marismas: así comenzaba a formarse lo que muchos años después se convertiría en petróleo. Se calcula que el 60 % de las reservas actuales de crudo proceden de esta época. El actual calentamiento climático está basado precisamente en el proceso contrario: la devolución a la atmósfera de manera muy rápida de aquel CO2 que en esta época, hace millones de años, se le fue restando mucho más lentamente. Toda esa materia orgánica que se iba enterrando enterraba con ella el carbono que contenía, y con menos carbono en el aire el clima se iba enfriando paulatinamente. La concentración de CO2 en la atmósfera estaba en ese momento en torno a las 600 ppm, aún superior al máximo registrado en la actualidad, de 400 ppm, pero las temperaturas ya no eran las mismas que al principio del periodo.

Por último, en los mares pobres de oxígeno, donde primero habían proliferado multitud de algas y fitoplancton, ahora comenzaban a extenderse microorganismos que no necesitaban luz ni oxígeno para obtener su energía y que producían sulfuro de hidrógeno: el agua se volvía tóxica.

Y para rematar —nunca mejor dicho— cayó un meteorito.

El meteorito

De acuerdo con la explicación más extendida, las condiciones climáticas que se generaron después del impacto de un meteorito en el golfo de México hace 65 Ma provocaron la extinción del 70 % de las especies que entonces habitaban el planeta, incluidos los dinosaurios.

La teoría nace en el año 1981, cuando el físico estadounidense Luis Álvarez y su hijo, el geólogo Walter Álvarez, encontraron una capa de arcillas del final del Cretácico con una inusual cantidad de iridio. El iridio es el segundo elemento más denso de la tabla periódica después del osmio y el más resistente a la corrosión: en la Tierra es un elemento raro, pero resulta bastante común en los asteroides. Más tarde la teoría cobró fuerza cuando fue encontrado en la península de Yucatán, México, un cráter de 180 kilómetros de diámetro, con la mitad de su área sumergida en el mar. Ese es el agujero que posiblemente dejó el choque de un asteroide que a su vez tendría unos 10 kilómetros de diámetro. Tras el impacto se generó un tsunami que llegó hasta las costas de los Estados Unidos y, lo que es más importante, una gran nube de polvo que subió a la atmósfera para extenderse a lo largo del mundo. La nube oscureció la Tierra y, sin que pudiera llegar plenamente la luz del Sol, el clima se enfrió. Las plantas morían sin energía para realizar la fotosíntesis, y la cadena trófica comenzó su marcha mortal.

Fue un evento relativamente rápido: todo ocurrió en varios miles de años tras el impacto. Se aceleró quizá lo que, de manera más lenta, habría sido también irremediable. Comenzaba una nueva era, la llamada Cenozoica, en la que otra especie animal iba a llegar y acabaría por imponerse, y esa aún no se ha extinguido: el hombre. Pero antes de adentrarnos en las condiciones climáticas que rodearon la aparición en la Tierra de los primeros humanos, sepamos cómo empezó todo y qué ocurrió hasta que llegaron los dinosaurios. Son las épocas más lejanas de nuestro planeta, pero también un tiempo apasionante en el que el clima iba a ejercer su influencia decisiva.

3

ESTA TIERRA ES UN INFIERNO

Hemos empezado nuestro relato por la mitad. Acabamos de recorrer la era Mesozoica, que en realidad es la intermedia, porque después viene la era Cenozoica, en la que vivimos, y antes tuvimos la Paleozoica, la más antigua. Todas ellas se enmarcan en una unidad mayor llamada eón Fanerozoico. Pero antes de este tuvimos otros tres eones, que son de los que vamos a hablar en este capítulo, donde encontramos los orígenes de la Tierra, los océanos y la atmósfera, y también los primeros cambios climáticos de ese mundo recién nacido.

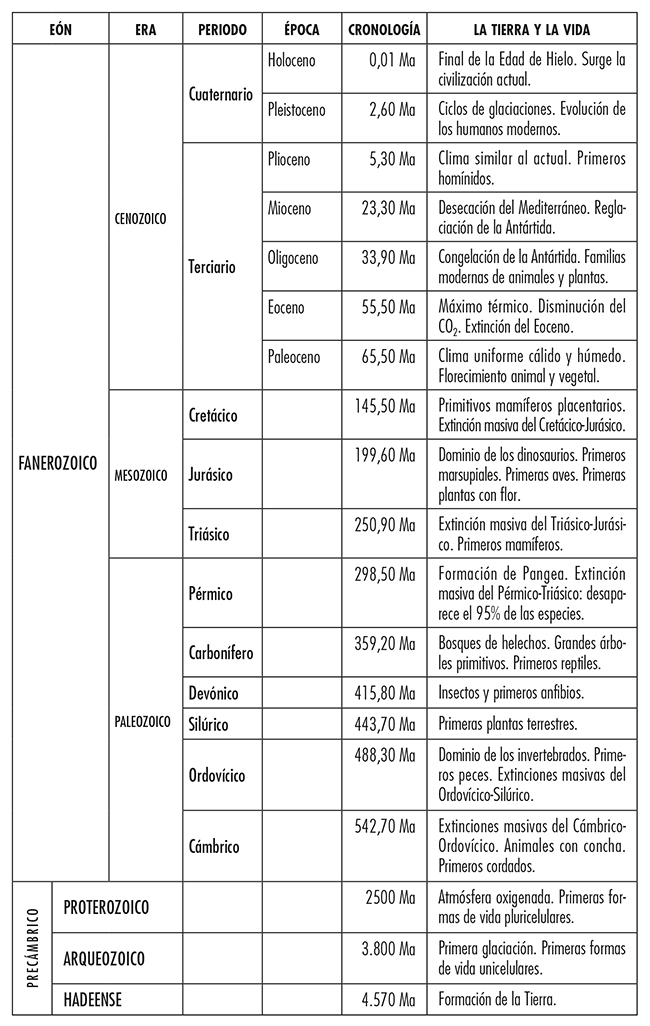

En la historia geológica de nuestro planeta hay, por tanto, un marco temporal mayor que las eras: los eones. Para facilitar la comprensión, podríamos decir que, si la historia geológica de la Tierra fuera un edificio, los eones serían sus pisos, las eras las viviendas de cada planta y los periodos las habitaciones de esas viviendas. Existen cuatro de estos eones. Afortunadamente los científicos han buscado nombres para cada uno de ellos que nos dan pistas sobre lo que ocurrió o cómo sería la Tierra en ese pasado tan remoto, aunque haya que recurrir a la etimología y la mitología griegas. El primero es el eón Hadeense, llamado así en recuerdo de Hades, el dios griego del infierno; el segundo es el eón Arqueozoico, del griego archeos (‘antiguo’) y zoos (‘vida’); el tercero es el eón Proterozoico, o ‘casa de la primera vida’; el cuarto, el citado Fanerozoico, que podríamos traducir como ‘la vida evidente’. En la tabla de la pág. 45 se muestra la escala geológica de la Tierra, con eones, eras y periodos, así como su cronología, en millones de años, y un brevísimo apunte descriptivo de lo que sucedía en ese momento en nuestro planeta.

Como hemos dicho, el último eón —en el que nos encontramos— está dividido en eras, concretamente en tres: la Paleozoica, la Mesozoica —la de los dinosaurios, que acabamos de ver— y la Cenozoica. Y estas a su vez en periodos. Ahora nos encontramos en el periodo del Holoceno, de la era Cenozoica del eón Fanerozoico. Volviendo al símil del edificio: estamos en el salón del apartamento C del cuarto piso.

Los tres primeros eones suman el 85 % de la historia de nuestro planeta, desde hace 4600 Ma hasta hace 540 Ma, y no nos ha quedado de ellos ningún resto fósil. Pero el clima ya iba a jugar un papel fundamental para determinar cómo sería el planeta que ahora conocemos y la atmósfera que respiramos.

Esto es un infierno

Hace unos 4600 Ma, cuando la Tierra se forma sumando materiales que giraban en torno al Sol, nuestro planeta era todo calor y energía. Al poco de nacer, su temperatura debía rondar los 6000 ºC. Y eso que el Sol, también entonces en su infancia, aportaba menos radiación: su luminosidad entonces era entre un 20 % y un 30 % más baja que la actual. El calor venía de los numerosos volcanes en activo, pero sobre todo de los constantes impactos de meteoritos que recibía y de las reacciones nucleares que se producían entre las rocas calientes. No había agua líquida —imposible al principio con esas temperaturas— pero sí vapor de agua, lógicamente en mayores cantidades que ahora. En ese ambiente de humedad altísima se generaban columnas de gases que escapaban del manto terrestre, y numerosas tormentas eléctricas sobre ellas.

Escala geológica de la Tierra, con eones, eras y periodos.

El día y la noche eran más cortos que ahora. Al hundirse hacia el centro de la Tierra rocas cargadas de hierro aumentaba el peso en el eje central y la rotación era más veloz. Podría pensarse que un centro más cargado ralentizaría la rotación terrestre, pero no: es como cuando los patinadores que giran sobre el hielo pegan los brazos al cuerpo y se agachan para girar con mayor velocidad. El caso es que el día y la noche juntos apenas duraban diez horas, en lugar de las veinticuatro actuales. La Tierra, más que tierra, era una masa viscosa, solidificándose a golpes de energía bajo un cielo de color negro.

Entonces, en el transcurrir de millones de años, se fue formando poco a poco una capa gaseosa alrededor de esa corteza terrestre plagada de cráteres y fumarolas. Todavía muy ligera y muy cercana al suelo, empezaba a gestarse la atmósfera.

En aquella atmósfera primitiva abundaban sobre todo el dióxido de carbono —CO2— y el vapor de agua, y también había nitrógeno e hidrógeno. Pero no había oxígeno. Actualmente el oxígeno supone el 21 % de nuestra atmósfera, en la cantidad adecuadamente equilibrada para que pueda existir vida. Constituye una rareza en nuestro sistema solar, donde el resto de planetas, aunque tengan atmósfera, no tienen oxígeno en su composición. Precisamente, la manera en que el oxígeno pudo llegar a ese aire que ahora todos respiramos es la primera influencia decisiva que podemos atribuir al clima en sus inicios. Vamos a ver cómo ocurrió, aunque para ello tendremos que cambiar de eón.

La primera influencia

Aquel mundo del eón Hadeense que recordaba al infierno fue enfriándose poco a poco. Los meteoritos dejaron de impactar, o al menos lo hacían con menor frecuencia. El vapor de agua, al caer la temperatura por debajo de los 100 ºC, pudo condensarse y apareció el agua líquida. El hielo, o agua sólida, todavía quedaba muy lejos.

Cuando hace 3800 Ma se inició el eón Arqueozoico, el clima de la Tierra aún era muy cálido. La atmósfera seguía siendo débil, con una continua actividad eléctrica y cargada de CO2, pero ya empezábamos a tener mares y océanos. Y precisamente en el océano, una cara esencial de esa moneda que es el sistema climático, se encuentra el origen de que la otra cara, la atmósfera, sea ahora como la conocemos: una atmósfera oxigenada.

En los mares y océanos de aquella Tierra primitiva había nacido la vida: la primera en nuestro planeta, la más antigua, como nos indica en griego el nombre de este eón. Aquella vida básica, las cianobacterias, usaba la luz solar para fabricar carbohidratos y oxígeno libre a partir del dióxido de carbono (la reacción química, en presencia de la luz solar, es más o menos así: CO2 «dióxido de carbono» + H2O «agua» = CH2O «carbohidrato» + O2 «oxígeno»). Y en la Tierra de hace 3850 Ma tenían toneladas de CO2 para devorar a cambio de generar oxígeno. No deja de resultar paradójico que el que ahora es responsable de acelerar el calentamiento global, el CO2, fuera originalmente por su abundancia, y en colaboración con las cianobacterias, el causante de que tuviéramos oxígeno y por tanto de que ahora exista la vida.

El primer cambio climático

Poco a poco las bacterias fueron haciendo su trabajo. El oxígeno resultante no era mucho, pero la suma continuada de muchos pocos durante millones y millones de años fue haciendo su efecto. Por primera vez en la historia de la Tierra, casi 2000 Ma después de su creación, tuvimos en nuestra atmósfera casi tanto oxígeno como el que hay ahora. Y, a la vez que el oxígeno aumentaba, disminuía el CO2. También la atmósfera iba perdiendo vapor de agua, que se transformaba en agua líquida para los mares, y por último el metano también menguaba. Los tres principales gases de efecto invernadero iban teniendo cada vez menos presencia en la atmósfera y, en un proceso inverso al actual, la Tierra se fue enfriando.

Hace 2300 Ma comenzó el eón Proterozoico, el tercero, y en él sufrió la Tierra sus primeras glaciaciones, que han sido también las más intensas que ha tenido nunca. En la primera de ellas pudo estar congelada en su totalidad durante 300 Ma, lo que los ingleses han bautizado con sorna como «Snowball Earth» o Tierra bola de nieve. Es algo que no ocurrirá por ejemplo en las posteriores glaciaciones, como las del Cuaternario. En ellas el hielo y los casquetes polares avanzaron mucho, pero no tanto como en aquella primera glaciación de hace 2300 Ma, que recibe el nombre de Glaciación Huroniana, en referencia al lago Hurón en Canadá.

En cualquier caso, la reducción del efecto invernadero no explica por sí sola un cambio tan drástico. Entre las hipótesis que se manejan está también la del impacto de un meteorito, que habría provocado el levantamiento de la consiguiente nube de polvo que dificultaría la llegada de la radiación solar, el incremento de la activad volcánica o incluso que la Tierra en su viaje por el espacio atravesara una zona interestelar ocupada por una nube de denso polvo cósmico que impidiese que la luz del Sol pudiera alcanzar nuestro planeta. Cualquiera de las tres podría explicar por sí sola un enfriamiento tan brutal.

Aunque luego el clima volvió a calentarse, nuevas glaciaciones regresarían al final del eón, entre hace 800 y 542 Ma. Y estas incluso fueron más intensas: el hielo llegó a cubrir por primera vez el ecuador. La temperatura en la superficie de la Tierra podría haber alcanzado los 50 ºC bajo cero; el océano podría haberse congelado hasta una profundidad de mil metros.

Ahí es donde finalizó este eón, y donde empezaron también las alternancias cíclicas entre periodos cálidos y otros más fríos que acompañarán a la Tierra hasta nuestros días.

En el principio y en el final

La siguiente gran etapa de la historia geológica de la Tierra es en la que vivimos y empezó, según los geólogos, hace 542 millones de años con una explosión de vida. La explosión cámbrica es la denominación con la que la ciencia se refiere a la aparición de una inmensa cantidad de vida en la Tierra en un periodo relativamente corto. Este periodo, el Cámbrico, es el primero de la era Paleozoica, que es a su vez la que abre el eón Fanerozoico, en el que la «vida se hace evidente».

Tras aquella glaciación del final del eón anterior, la más intensa jamás conocida, el clima comenzó a calentarse de nuevo, pero de una manera brusca. No se sabe muy bien por qué ocurrió así, pero es en ese momento de la vida de nuestro planeta cuando comienzan a surgir la mayoría de organismos multicelulares y la mayor parte de seres. El clima les influirá decisivamente, tanto en su nacimiento como en su desaparición: durante los siguientes años se habrían de producir cinco grandes extinciones. La tercera de ellas, hace 252 Ma, se considera la mayor extinción biológica en la historia de la Tierra, y supuso la desaparición de más del 90 % de todas las especies marinas y el 70 % de las terrestres. Se cree que la causa podría estar de nuevo en la colisión de un meteorito, uno de aquellos que bombardeaban la Tierra en sus orígenes y que luego dejaron de hacerlo, aunque parece que no del todo. Con el impacto del asteroide, las condiciones climáticas habrían vuelto al enfriamiento súbito. Pero también se apunta otra causa que pudo ayudar a crear las condiciones adecuadas para una extinción masiva: la acidificación de los océanos. Este proceso estaría causado por la absorción de dióxido de carbono por las aguas marinas. Fruto de la reacción química entre el CO2 y el H2O se generan ácidos que desembocan en una mayor concentración de iones de hidrógeno, rebajando el pH y aumentando la acidez de los mares, que resulta mortífera para los seres vivos que habitan aguas profundas, como los corales. Un proceso que podría estar iniciándose de nuevo en la actualidad, con igual causa y similar consecuencia: un superávit de CO2 que absorben los océanos y que está conduciendo a la muerte de los agrupamientos coralinos.

Pero volvamos al pasado. Estamos ahora en el final del Pérmico, el último periodo de la era Paleozoica. Una era de contrastes, que se inició con la mayor creación de vida nunca vista de la explosión cámbrica y que termina con la mayor desaparición de especies de la historia de nuestro planeta. A partir de ahora, también en ellas se podrá constatar la decisiva influencia del clima.

La Casa Verde y la Casa de Hielo

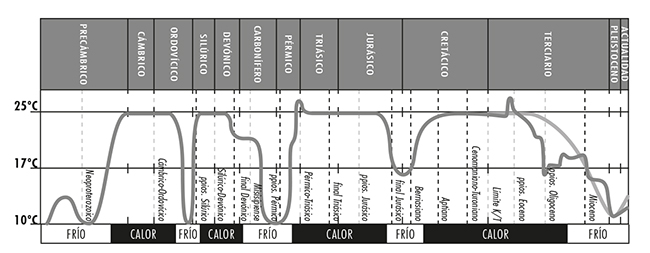

Como acabamos de ver, hace unos 700 Ma nuestro clima entró en una dinámica de grandes periodos de calor alternados con otros de frío intenso, una alternancia que llega hasta la actualidad. Las magnitudes de cada uno de los episodios son dispares, y también su duración, pero se pueden agrupar en dos grandes escenarios cuyos nombres, traducidos del inglés, nos podrían recordar a la serie televisiva «Juego de Tronos»: la Casa Verde y la Casa de Hielo.

Grandes episodios de Greenhouse y de Icehouse.

Resumiendo mucho, la Casa Verde, o Greenhouse, se refiere a la imagen de un planeta libre de hielos, mientras que la Casa de Hielo, o Icehouse, se utiliza para definir una Tierra total o parcialmente cubierta por ellos. Dentro de cada uno de esos escenarios hay también unas fases más cálidas y otras más frías. Así, nosotros solemos llamar era glacial al escenario climático de Icehouse, pero dentro de él pueden diferenciarse periodos más fríos, que llamamos glaciaciones, y otros más cálidos, llamados interglaciares.

En la actualidad atravesamos un escenario de calentamiento global en el que las temperaturas han aumentado de forma constante desde finales del siglo XX. Pero, realmente, vivimos en un periodo interglaciar dentro de una era glacial, ya que, aunque su volumen esté menguando, hay hielo cubriendo los casquetes polares, y también nieve en las montañas y glaciares. A fin de cuentas, glaciaciones y periodos interglaciares son dos caras de la misma moneda: constituyen el ciclo interno del escenario Icehouse, en el que las temperaturas fluctúan, pero siempre dentro de una horquilla en la que se conserva la presencia relevante de hielo sobre la Tierra.

Pero no siempre ha sido así, pues en este capítulo ya hemos visto que en la mayor parte de la historia más remota de nuestro planeta las temperaturas fueron mucho más altas que en la actualidad. También se vivieron episodios del frío más intenso, como en las glaciaciones del final del eón Proterozoico, que suponen el más largo escenario de Icehouse registrado en la historia del planeta, mereciendo para algunos científicos incluso un nombre propio: el periodo Criogeniense. En este eón en el que estamos, el Fanerozoico, se han producido otros tres grandes escenarios Icehouse: el del final del periodo Ordovícico (el comienzo de la tercera glaciación, hace 430 Ma), el del final del Carbonífero (el periodo en el que se va depositando la materia orgánica sin descomponer que dio lugar a los grandes yacimientos de carbón) y el de la actualidad, la quinta era glacial, que empezó hace unos 2,5 Ma. Dentro de cada uno de estos grandes escenarios hay fases más cálidas y otras más frías, en ese ciclo de constante cambio que es lo que define, en el fondo, nuestro clima. Pero, a pesar de ello, no podemos olvidar que los cambios del estadio Icehouse al Greenhouse suelen ser relativamente rápidos, pero a la inversa suelen durar más: la Tierra puede calentarse rápidamente, pero tarda más en enfriarse.

Recapitulando

Con esto entramos en el último eón, en el que vivimos en la actualidad: el Fanerozoico. Fue entonces cuando empezaron las sucesiones de los primeros y grandes cambios climáticos, y enseguida daría comienzo un régimen donde este patrón de alternancias entre épocas cálidas y frías se haría más palpable y hasta regular. Y, además, las consecuencias de las distorsiones del clima serían también más notorias, pues sería también el momento en el que más vida habría en la Tierra para constatar su efecto.

Acabamos de repasar la historia de la Tierra hasta este instante, cuando la vida empieza a reclamar para sí el planeta a inicios del eón Fanerozoico, en la era Paleozoica. Luego vendría la era Mesozoica, la de los dinosaurios, que ya hemos visto y que termina hace 65 Ma, dando comienzo entonces la era que se prolonga todavía, la Cenozoica. En esta hay muchos periodos, pero vamos a saltar directamente al último, el Cuaternario, porque ahí se va a dar otra influencia decisiva. Era una etapa de la Tierra con temperaturas más bajas que las actuales, con más hielo y mucho más frío. Y en aquel desapacible escenario aparecerá un nuevo actor que nos resultará familiar: el hombre.

4

LA VIDA EN UN MUNDO GÉLIDO

Hace dos años, pasando el verano en Cantabria, visité con mi familia la cueva de Altamira, como tantos otros turistas hacen en un día de sus vacaciones. Habíamos reservado las entradas varias semanas antes a través de la página web, como aconsejan hacer desde la dirección del museo para asegurarte el acceso a la réplica de la cueva original y los talleres que tanto encantan a los más pequeños. Aquel día, por tanto, no lo habíamos elegido, pero coincidió con uno que amaneció nublado y enseguida se tornó lluvioso. La lluvia, constante y a ratos fuerte, nos acompañaba desde antes del mediodía, y la temperatura no llegaba a alcanzar los 14 ºC a pesar de ser un día de agosto. El mar se había levantado frío: unos valientes amigos habían bajado a darse un chapuzón matinal en la playa de La Maruca, a las afueras de Santander, y encontraron el agua gélida. El termómetro acuático que uno de ellos se bajó y que esgrimió como aliado o coartada para justificar ese día su pronto abandono del tradicional baño matutino marcaba 12 ºC. Nosotros, nada más llegar al aparcamiento de la Cueva-Museo, comprobamos lo bien que habíamos hecho en garantizarnos el acceso previamente: nos costó aparcar el coche y había largas colas en los mostradores que despachaban las entradas para el mismo día; decenas de familias, no pudiendo tener hueco para ningún turno de la visita de la cueva, se conformaban con dar varias vueltas por la sala de exposición. Y por supuesto, la cafetería estaba a rebosar. Imposible pedir ni un café, a pesar de lo mucho que apetecía algo caliente.

La guía del museo que nos acompañó un poco después, serena y profesional, lo tenía claro: «Con el día que se ha preparado hoy, toda la gente que ayer estaba en el Sardinero se ha venido para acá». Desde luego, con este tiempo desapacible de lluvia, viento frío y bajas temperaturas no apetecía nada estar en la playa, ni siquiera en cualquier otro lugar al aire libre. Y el mejor plan para llenar el día de vacaciones era buscar alguna actividad en un sitio cerrado, como la visita a la cueva. A los primitivos humanos que la estuvieron habitando desde hace 35.000 años les debió pasar algo parecido. No es que fuera lo que más les apeteciera, es que prácticamente no tenían otra alternativa: en la mayor parte de los 22.000 años que la cueva estuvo ocupada, las temperaturas del aire y del mar eran bastante más bajas y rigurosas que las de aquel día de agosto de 2015. Eran, de hecho, los días más fríos del último periodo más frío de la historia de la Tierra: el máximo glacial de la última glaciación.

Vivimos en una glaciación

Como veíamos al final del capítulo anterior, actualmente estamos en una era glacial; así llamábamos a las épocas en que hay hielo sobre la Tierra, que, como dijimos, no son todas. Las primeras eras glaciales o glaciaciones ocurrieron hace 2000 Ma, pero también han tenido lugar otras más recientemente, apenas unos cientos de miles de años atrás. A estas últimas las denominamos glaciaciones del Cuaternario, que se enmarcan dentro del periodo de enfriamiento que inició la Tierra hace 2,5 Ma y en el que todavía estamos.

Dentro de ese gran espacio temporal con una marcada tendencia hacia temperaturas más bajas se va dando a su vez una alternancia entre glaciaciones y periodos interglaciares, y ahora mismo estamos en un periodo interglaciar de esa última gran glaciación, que conocemos con el nombre de Holoceno. Eso significa que la Tierra camina hacia un nuevo periodo glacial, lo próximo que nos toca siguiendo la lógica geológica, pero no sabemos si llegará dentro de miles, decenas de miles o cientos de miles de años, ni tampoco cómo responderá antes de eso un clima alterado por las emisiones de CO2 producidas por la actividad humana. Pero de eso trataremos más a fondo en la última parte del libro.

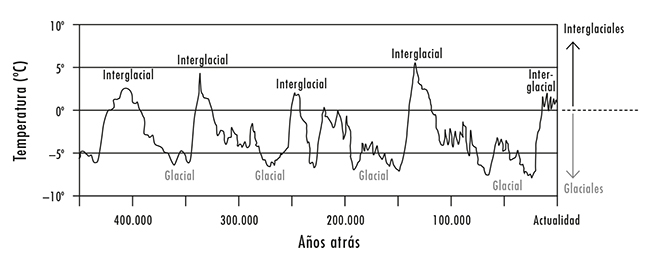

Al igual que ocurría con la sucesión de escenarios Icehouse y Greenhouse, dentro de los últimos 800.000 años las glaciaciones y los periodos interglaciares se han ido alternando, pero, esto es lo más curioso, lo han hecho de manera casi cíclica. Hay una glaciación cada 100.000 años, superponiéndose a otras que parecen repetirse en ciclos de 41.000 y 21.000 años. Entre una y otra tenemos el periodo interglaciar, en el que las temperaturas van recuperándose respecto al periodo anterior y en la Tierra va disminuyendo la cantidad de hielo sin llegar a desaparecer del todo.

El último de esos periodos interglaciares, en el que actualmente nos encontramos, se inició hace 11.700 años. Antes de esa fecha ya había humanos sobre la Tierra: de hecho la expansión del Homo sapiens estaba en pleno apogeo, y tuvo que hacer frente a las rigurosas condiciones del clima glacial. De ahí las pieles y las cuevas. Enseguida conoceremos cómo era el mundo en el que vivían nuestros antepasados y la influencia decisiva que tuvo el clima en aquellas primeras vidas, pero antes sepamos por qué se producían esas glaciaciones, otro de los mecanismos fundamentales de esta máquina climática que vamos conociendo mientras recorremos la historia de nuestro planeta.

Coincidencia cósmica

Vimos en el primer capítulo la importancia de la radiación solar en el sistema climático. De ahí nace todo: los ingresos de energía provienen del Sol, que incide en unas zonas más que en otras y también durante unos meses más que otros. De esa diferencia de radiación y de la manera en la que se va distribuyendo el calor para equilibrar el sistema es de donde surge el clima que depara el tiempo que tenemos a diario. Por tanto, la manera en la que Sol incide sobre la Tierra no es la misma a lo largo de todo el año. Pero es que tampoco ha sido la misma a lo largo de miles de años, debido a unos cambios en sus movimientos de rotación y traslación que se suceden de forma periódica. Son los llamados ciclos de Milankovic, el astrónomo serbio que los calculó. Tras hacer la medición de cómo variaba la inclinación del eje de la Tierra, el que nos permite tener estaciones, comprobó que su oblicuidad va cambiando cada 41.000 años. También analizó el cabeceo que hace nuestro planeta cuando va girando como una peonza sobre su eje, llamado precesión, y vio que completaba un giro cada 23.000 años. Y finalmente constató que el camino que lleva la Tierra alrededor del Sol, unas veces más circular y otras más elíptico, varía cada 100.000 años, y por lo tanto también es distinta su posición respecto a nuestra estrella. El resultado, reparando en las cifras, es asombroso: los cambios en la oblicuidad y la precesión del eje de la Tierra y en la excentricidad de su órbita coinciden casi con exactitud con los ritmos de las glaciaciones.

Evolución de las temperaturas durante las glaciaciones del Cuaternario. Ciclos glaciales e interglaciales hace 450.000 años.

Última glaciación

Hace 115.000 años comenzó la última glaciación. El Sol calentaba menos: la excentricidad de la órbita, mayor que la actual, y la inclinación del eje, en este caso menor, se aliaban para que llegara menos insolación, sobre todo en los meses de verano. Las nieves que habían caído durante el invierno en el norte de América, lo que hoy sería Canadá, comenzaban a resistir y permanecían también durante las estaciones cálidas, sin desaparecer del todo. Cuando llegaban las nevadas del siguiente otoño, el suelo no necesitaba enfriarse y volvían a cuajar con facilidad, aumentando rápidamente el grosor de la capa nevada.

Con mayor cantidad de nieve, mayor era también la cantidad de radiación que el planeta reflejaba a la atmósfera, un calor que por lo tanto se escapaba. Y la circulación oceánica remaba en el mismo sentido. Se había iniciado el último periodo de frío intenso en la historia de la Tierra: la glaciación de Würm, que en América recibe el nombre de glaciación de Wisconsin.

El periodo más frío

El enfriamiento en los primeros años fue bastante rápido, como suele ocurrir en los cambios climáticos, que se disparan en apenas unos siglos y se tarda milenios en recuperar el estadio previo. Por ello, el paisaje cambió radicalmente en el norte de Europa. La vegetación de especies de temperaturas templadas como avellanos o carpes fue reemplazada por los bosques de pinos y abedules ¡en apenas un siglo! Pero al menos todavía había árboles: unos miles de años después solo habría hielo y tundra en esas regiones. En esa primera parte de la glaciación el clima aún era benigno en el Mediterráneo, pero con el transcurrir del tiempo sigue depositándose la nieve y avanzando el hielo. Con el aumento del volumen de agua helada, baja el nivel del mar, que se sitúa unos setenta metros por debajo del actual. Y aún quedaba lo peor.

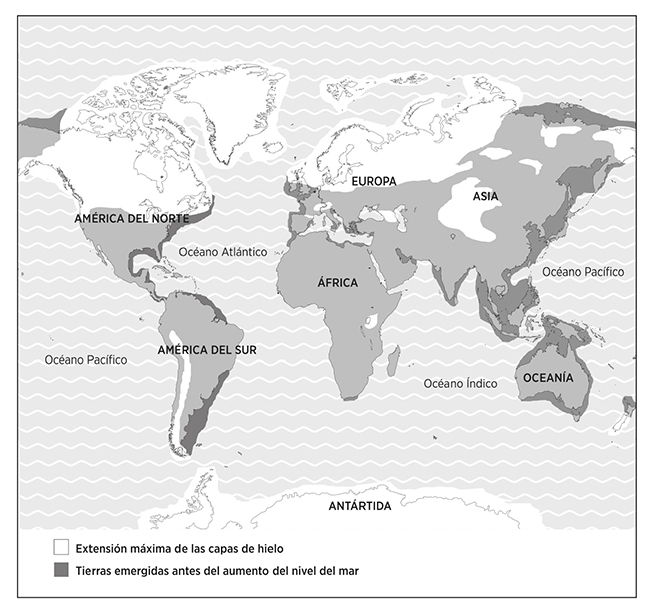

El último máximo glacial, el periodo más extremo dentro de la última era de frío intenso, se desarrolló entre hace 26.000 y 19.000 años. Entonces el nivel del mar baja aún más, doblando la situación anterior para llegar hasta los 120 metros de diferencia con el que nosotros conocemos. La temperatura media en la Tierra llegó a ser entre 4 ºC y 6 ºC más baja que la actual, y entre 7 ºC y 9 ºC en amplias zonas. La anomalía es dispar según las regiones: se cree que en Groenlandia podrían haber sido hasta 20 ºC inferiores a las actuales, mientras que en los trópicos la diferencia era menor, únicamente unos 3 ºC por debajo. En cualquier caso, si ahora, con una temperatura media de 15 ºC, no es difícil llegar a –10 ºC en invierno en muchas zonas, en aquella época no serían inusuales los –20 ºC.

El agua del océano en su conjunto se enfrió hasta 5 ºC, llegando al doble en las aguas superficiales del Atlántico norte. Groenlandia estaba completamente cubierta de hielo, pero también lo estaban Islandia y las islas británicas, desde donde el casquete glacial se extendía hasta las islas Svalbard más al norte, pasando por toda Escandinavia. Los glaciares de los Alpes y los Pirineos alcanzaban su máxima extensión, y el suelo congelado o permafrost ocupaba el 40 % del territorio continental.

Al otro lado del Atlántico, el casquete polar se extendía por la mayor parte de Norteamérica, cubriendo toda Canadá y gran parte del centro y el este de los Estados Unidos. En lo que hoy es Central Park, en Nueva York, se han encontrado vestigios del casquete polar. La cota de las nieves perpetuas se situaba, de media, 900 metros por debajo de la que tienen ahora, y el volumen de todo el hielo presente en la Tierra de hace 25.000 años triplicaba al que tenemos actualmente.

El mundo durante el último máximo glacial, hace unos 18.000 años.

El contraste entre grandes masas de aire, o gradiente térmico, generaba a su vez vientos más fuertes que erosionaban las grandes áreas continentales, y las lluvias estaban desigualmente repartidas. Probablemente abundantes en el Mediterráneo durante este periodo, escaseaban en el centro de África o de Sudamérica, donde la aridez reinaba y los desiertos crecían. En esta época el Sáhara se expandía, las sabanas ganaban terreno a las selvas en los trópicos, las tundras se extendían por las latitudes medias y la nieve reinaba en las altas. Era un mundo ralo.

Y en aquel paisaje de hielos y desiertos empezaron a reclamar un papel protagonista unos actores hasta entonces secundarios o incluso de reparto en la historia de la Tierra: los homínidos.

La evolución en un minuto

Cuando hace cuatro millones de años, bajo los árboles de la sabana del este de África, el primer Australopithecus puso un pie delante del otro sin apoyar las manos, dio un primer paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. El hombre aún no era el que conocemos actualmente y faltaba mucho para acuñar el concepto de humanidad, pero la marcha bípeda iniciada por el Australopithecus sí que fue un paso de gigante para la evolución. El siguiente sería la destreza para ejercitar ciertas habilidades con lo que se tenía más a mano, que eran básicamente piedras, con el auxilio de la mayor capacidad que empezaba a otorgar un cráneo más grande. Era el Homo habilis, y con él nacía la Edad de Piedra o Paleolítico hace 2,5 Ma. Un millón de años más tarde, el Homo erectus consolidaba la postura erguida y los cambios en la anatomía que facilitaban por primera vez una manera de caminar semejante a la actual gracias a la aparición del arco en la planta del pie. El rastro de los primeros homínidos nos lleva como vemos hasta muchos millones de años atrás. Lejanos son también los humanos arcaicos o pre-sapiens, como el Homo antecessor, que vivó en Atapuerca hace 900.000 años, el Heidelbergensis, el Rhodesiensis o el Neanderthalensis. Este último, el Hombre de Neandertal, habitó Europa y parte de Asia desde hace 230.000 años y hasta hace 28.000, fecha en la que se le pierde el rastro y que coincide justo con el máximo frío glacial. Pero no parece que las condiciones climáticas tuvieran que ver en la desaparición de una especie acostumbrada desde su origen a vivir en un ambiente hostil. Estaban bien adaptados al clima glacial, por lo que se apuntan antes otras hipótesis, como la hibridación o la competencia con el Homo sapiens, la otra especie que por aquel entonces vivía en esas mismas condiciones y que las superó. De hecho, ha llegado hasta hoy en día: todos los humanos actuales descendemos de aquellos hombres primitivos que vivían en un mundo gélido y que, justo durante los años más fríos, comenzaron a moverse para poblar todos los continentes.

Nómada a la fuerza

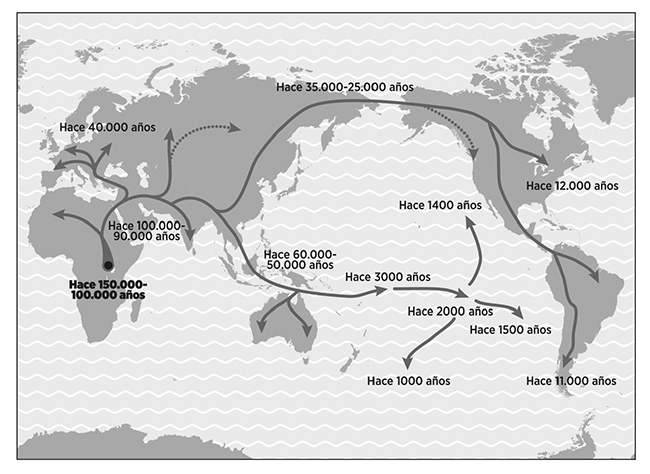

Los restos más antiguos conocidos de Homo sapiens datan de hace 195.000 años y se encontraron en Etiopía (hombres de Kibish). Se cree que hace unos 90.000 llegó hasta tierras de Oriente Medio, donde se encontró por vez primera con el Neanderthalensis, que bajaba desde el norte de Europa huyendo de los hielos que habían empezado a extenderse hacia el sur. La fecha coincide con la primera parte de la última glaciación, como hemos visto antes. Esta característica acompañaría al hombre primitivo en los milenios posteriores: el moverse de un lugar a otro, las constantes migraciones. Y es que, como a todos los migrantes, no le quedaba más remedio. O nómada, o nada.

El clima tuvo una influencia decisiva. Es cierto que la región donde surge la especie estaba libre de hielos; es más, probablemente sufrió una intensa desertización. Pero ya sea por el avance del desierto en la franja central de África o por el de los hielos en el norte de los continentes, lo que no dejaban de menguar eran las fuentes de alimentos. Estudios del ADN mitocondrial confirman que el Homo sapiens comenzó a salir de África hace unos 70.000 o 60.000 años, y ya no paró de extenderse por todos los continentes.

Aquí el clima tuvo también otra influencia más silenciosa: ayudó a los primitivos humanos en sus migraciones, facilitando el tránsito entre zonas continentales que ahora quedan separadas gracias a la bajada del nivel del mar de la época más fría de la glaciación.

El clima tiende puentes

Como hemos dicho, hace unos 30.000 años el nivel del mar estaba 120 metros más bajo que en el presente. O dicho de otro modo, las costas se alargaban y se adentraban en el mar decenas o centenares de kilómetros, convirtiendo ese territorio antes ocupado por el agua en una tierra seca por la que poder caminar. Es como lo que ocurre en las playas de Cádiz, Canarias o el Cantábrico con la bajamar de los días de mareas vivas, cuando las playas crecen casi el tripe que con la subida de las aguas, ganando terreno a un mar que se va retirando.

Imaginad ahora el mismo efecto, pero durante miles de años y multiplicado por cien. Así, durante el último máximo glacial el continente asiático quedó unido a las islas de Java, Sumatra y Borneo, y estas al archipiélago de las Filipinas. Desde Australia se podía ir hasta Papúa Nueva Guinea por tierra. En Europa, el Canal de la Mancha no tenía agua, con lo que las islas británicas estaban unidas al continente: sí, hubo un tiempo en que Inglaterra y Francia estuvieron unidas. Pero también, entre la tundra y el hielo, se podía seguir por tierra hasta Escandinavia, y emergieron zonas antes cubiertas por aguas poco profundas en la región de Beringia, entre Alaska y Siberia: los continentes de Asia y América quedaban unidos. Cuando las grandes poblaciones de Homo sapiens estaban en marcha en su proceso migratorio, encontraron estos puentes naturales que eliminaban barreras orográficas, facilitando el tránsito de unas tierras y unos continentes a otros.

Grandes migraciones del Homo sapiens.

Hace 40.000 años, como resultado del proceso migratorio, y después de haberse extendido por todo el mundo llegando hasta Asia, Australia y América, el Homo sapiens llega a Europa del Este en una primera migración. En una segunda oleada, procedente de Oriente Medio, recala en el sur y el oeste europeo: es de este grupo del que, según recientes estudios genéticos, desciende el 80 % de los actuales europeos. Ocurrió hace 22.000 años y en pleno máximo glacial, en mitad de las condiciones frías y el clima inestable y extremo que hemos descrito antes. Justo en estas fechas, en el periodo más frío de la época más fría, nuestros primeros abuelos llegaban a casa. Más tarde, hace 9000 años, cuando llegue un clima más favorable en el Neolítico, se producirá una tercera migración que se expandirá por el resto de Europa. Pero solo el 20 % de sus habitantes actuales llevan marcadores genéticos que los relacionen con los que llegaron entonces.

Con el erial de la tundra cubriendo desde los Pirineos hasta el este de Europa y con el manto de hielo trazando una barrera infranqueable más al norte, la zona más benigna acabaría siendo el sur de Francia, los Balcanes… y la península ibérica. Y aquí, cobijado en cuevas, el Homo sapiens europeo buscaría el refugio adecuado para combatir las inclemencias de esos días fríos, quizá esperando el paso del tiempo y que llegaran condiciones mejores. Y quizá en esta espera se pusieran a dibujar en las paredes de los refugios que ocupaban, como los pingüinos que los habitantes prehistóricos de hace 20.000 años pintaron en la cueva Çosquer, en Marsella, señal de que los tendrían cerca. O como esos bisontes que ahora, 20.000 años después, contemplo con mis hijos en la cueva de Altamira, en un frío día de agosto que, después de lo que hemos visto, ya no nos parece tan desapacible.

El CO2 del Homo sapiens

Estos hombres prehistóricos vivieron en un mundo muy frío, con tres veces más volumen de hielo que en la actualidad, temperaturas 6 ºC de media más bajas —y en ocasiones hasta 20 ºC—, fuertes vientos cortantes y lluvias asimétricamente repartidas. Pero vivían, eso sí, en una atmósfera con la mitad de CO2 que en la actualidad. En la última glaciación la concentración media era de 200 ppm, y en el máximo frío glacial de apenas 180 ppm. Actualmente el máximo llega a 400 ppm. Que hubiera menos CO2 en la atmósfera se explica, además de porque había menos aportes, por la mayor capacidad de retención de dióxido de carbono que propiciaban esas condiciones climáticas. Los océanos eran más fríos, lo que facilitaba la disolución del CO2 (la solubilidad es mayor cuanto más baja la temperatura), y también eran más fértiles, gracias a los nutrientes que aportaba el polvo que llegaba hasta el mar viajando en el viento —como actualmente con la calima—. Con un mayor número de organismos vivos nadando en sus aguas, como el fitoplancton, había también una mayor cantidad de consumidores de CO2 para arrebatárselo a la atmósfera. Y el metano tampoco se liberaba, al permanecer congelado el suelo que lo mantenía atrapado.

Todo esto viene perfectamente datado en las burbujas de aire que se encuentran conservadas en los lugares más fríos del planeta, como Groenlandia o la Antártida. Allí, como vimos al comienzo de este libro, se extraen grandes cilindros de hielo de más de 3 kilómetros de profundidad, y en algunos se han hallado burbujas de aire atrapadas y aisladas de la atmósfera, que contienen por tanto el aire prehistórico en su interior. Es maravilloso, pues se puede analizar directamente la composición de aquella atmósfera. También contamos con otros métodos de datación basados en el hielo igualmente fascinantes: el análisis de su grosor en las capas estratificadas, que habla de las precipitaciones; el polvo suspendido en él, que habla de los vientos; la composición química del hielo en sus isótopos de oxígeno e hidrógeno, que da información de la temperatura. Y los resultados también son sorprendentes: hay una correlación casi exacta entre los periodos fríos y los que no lo fueron tanto con la menor y mayor concentración de gases de efecto invernado en la atmósfera.

De este periodo de las glaciaciones queda la constancia de esa íntima relación entre los gases y las temperaturas, la conexión entre todos los elementos del sistema climático y la forma en que unos van realimentando a los otros para sumar en el mismo sentido: la menor radiación solar por las variaciones en los elementos de la órbita Tierra-Sol (excentricidad, oblicuidad y precesión) se une al aumento del albedo, la menor capacidad de retener energía de una Tierra cubierta por mayor cantidad de color blanco, que a su vez es potenciado por una corriente marina transportadora que se ralentiza y distribuye menos calor. Cada uno en su ámbito, pero todos unidos y relacionados para sumar en una dirección: enfriar el clima.

Coletazos del frío

Hace unos 19.000 años se inicia la deglaciación: los elementos de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, con sus ciclos periódicos, vuelven a cambiar, y tenemos más radiación solar durante el verano en el hemisferio norte. Con menos nieve, el albedo es menor, y aumenta la cantidad de radiación que puede quedar retenida. La corriente termohalina reanuda su activad, y aguas cálidas llegan al Atlántico norte suavizando las temperaturas. Ahí, al transferir calor al aire, el agua se enfría, desciende a los fondos marinos al ser más pasada e inicia un camino hacia el resto de océanos mientras se va calentando. Los elementos del sistema del clima vuelven a encajar y realimentarse pero ahora en otro sentido: el calentamiento.

El proceso dura apenas varios miles de años. Los científicos acuerdan con bastante exactitud fijar el fin de la glaciación —y con ello el comienzo del periodo interglaciar en el que nos encontramos, el Holoceno— hace 11.700 años. Un poco antes, el frío aún habría de darnos un susto, una sacudida final.

Es el llamado Dryas Reciente o Joven Dryas, que se considera el último cambio climático súbito de importancia: hace 12.900 años y en tan solo unas décadas las temperaturas bajaron hasta 6 ºC de media respecto a la anterior etapa ascendente, y en apenas un siglo grandes zonas de Norteamérica y el norte y centro de Europa volvieron a ver cómo se extendía el hielo y regresaba el frío que habían sufrido en el máximo glacial. Y todo de un modo completamente repentino. Se apunta como causa que, al fundirse el manto de hielo que cubría Norteamérica con el ascenso de las temperaturas, entró en el océano Atlántico una importante cantidad de agua dulce que redujo la salinidad del mar y volvió a frenar la corriente termohalina: la gran cinta transportadora de calor volvió a dejar de transportarlo, o al menos lo hizo de manera más lenta, y el clima se enfrió de nuevo. Este último coletazo glacial es también la lección más reciente que podemos encontrar de la gran sensibilidad de nuestro sistema climático a lo que ocurre en los polos, y en especial con los hielos del Ártico.

Acabó el Dryas Reciente y acabó el Pleistoceno. A partir de aquí la Tierra ha tenido el clima más estable y benévolo de toda su historia geológica, y es también cuando empezarían a llegar los grandes avances de la civilización. En estos siglos que vienen el clima va a seguir ejerciendo su influencia, aunque quizá no tan determinante para la vida y de una manera más silenciosa. Pero ahora ya será la propia historia la que se verá influida por las condiciones y los cambios climáticos que, sin ser tan drásticos, también hemos tenido en nuestra más reciente historia. La siguiente parte del libro nos llevará por algunos episodios de la historia donde podremos detectar esa influencia silenciosa.