Capítulo 1

Un poco de historia

El pasado es un prólogo.

WILLIAM SHAKESPEARE

¿Es Bélgica una creación artificial? ¿Un artefacto? Todos los Estados lo han sido en un momento dado. Pero también es cierto que en el momento de su nacimiento el país correspondía bien a los deseos de la elite que habitaba esas tierras. Y que desde que los romanos inventaron el nombre de Bélgica, su destino ha estado más o menos unido.

Para entender la Bélgica de hoy no queda más remedio que bucear hasta dos mil años de profundidad, incluso un poco más allá, en busca del Homo belgicus. Perderse en las migraciones prehistóricas, en la política extranjera de la Roma imperial, en ese imperio que los españoles gestionaban como podían en nombre de los Austrias, en las revoluciones de los siglos XVI y XIX, en las dos guerras mundiales y, por último, en la evolución de las diferentes economías dentro de la misma Bélgica contemporánea.

Cuando Bélgica existía (sin saberlo)

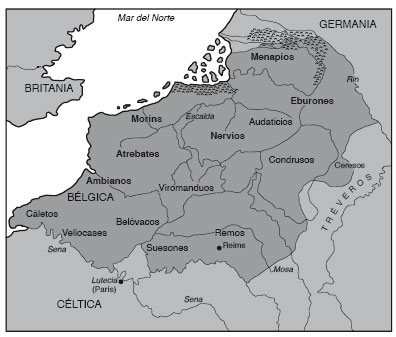

El actual territorio de Bélgica fue incorporado por Julio César a la República romana en el siglo I a. C. tras duras batallas, como él mismo cuenta en su Guerra de las Galias: «De todos los galos, los belgas son los más bravos». Palabras que sirvieron luego de mito fundador para la Bélgica moderna a historiadores como Henri Pirenne.1 Cinco años le llevó a Julio César someter a esos celtas irredentos, cuyos descendientes no están necesariamente en Bélgica, porque se han ido dispersando por toda Europa occidental a lo largo de los siglos.

En cualquier caso, una vez conquistados, sus territorios primero formaron parte de la Galia, pero luego el emperador Augusto decidió reorganizar la región, creando la Gallia Belgica. Por supuesto, la Bélgica romana no coincidía exactamente con la Bélgica actual, sino que se extendía entre los ríos Sena y Rin y su límite por el norte era el mar del Norte (fig. 1).

La Bélgica romana incluía Flandes. La pregunta surge sola. ¿Por qué hablan neerlandés entonces los flamencos, una lengua germánica, y los valones una lengua latina, como el resto de los territorios romanizados? Es importante, porque el problema belga actual no se puede entender si se pasa por alto el origen de la cicatriz que divide a Europa desde hace un par de milenios, la que separa la Europa romanizada de la Europa germánica.

FIG. 1. La Bélgica romana (57 a. C.).

Se habla una lengua germánica porque en algún momento del siglo II a. C. las tribus germánicas de la Edad de Hierro desplazaron al celta como principal lengua de una zona que hoy se correspondería con Holanda y la parte norte de Bélgica. En lo que hoy es Valonia, en la parte sur de la actual Bélgica, tras la conquista de Julio César todavía se hablaba el celta, pero el latín vino a sustituirlo a medida que la pax romana hacía su trabajo lento y seductor. Sin embargo en el norte, en lo que hoy se llama Flandes y en un poco de Holanda, había demasiadas guerras fronterizas que impedían el establecimiento de esa cultura con la misma presencia que en el sur. Aunque los romanos están en el origen de Utrecht, Nimega o Maastricht, ninguna ciudad llegó a ser un centro urbano digno de ese nombre. Quizás Tongeren, la ciudad más antigua de Bélgica, originalmente un campamento militar, sea la excepción a la regla. Estaba incluso unida mediante una calzada romana con el París de la época.2 Pero el hecho de que fuera allí donde Ambiorix, jefe de los eburones, masacrara las legiones romanas de César en el 54 a. C. demuestra también que la pax romana era más pax en el sur que al norte de la Bélgica actual. Esta inestabilidad se vio favorecida por la naturaleza pantanosa que presenta el litoral norte y el Forêt de Soignes (Zoniënwoud en neerlandés), a la altura de la actual Bruselas, que hacía de barrera natural. La división lingüística se vio reforzada aún más en los siglos III y IV d. C., cuando la Roma imperial siguió permitiendo que se asentaran en la actual parte norte de Bélgica nuevos pueblos bárbaros germánicos que, como puede suponerse, no hablaban precisamente latín.

Como resultado, la civilización romana, y por tanto el latín, no se impuso claramente en esta zona. Esto permitió que sobreviviera el idioma germánico de la Edad de Hierro, aunque algo mezclado con el de los habitantes originales de esas tierras —el franco—, variante que posteriormente evolucionó hasta convertirse en el actual neerlandés. La situación quedó consolidada definitivamente con otras invasiones germánicas del siglo V, las que terminaron con el Imperio romano.

Así que, al final, la línea de separación entre la familia lingüística de habla germánica y la de habla románica en Europa occidental atraviesa Bélgica de este a oeste como una cicatriz que perdura en el tiempo.

Pero también es cierto que los germanos belgas vivían, de alguna forma, «en» el Imperio romano y en mayor o menor medida toda la Bélgica actual tuvo que recibir la influencia de Roma. Esto diferencia al germano belga del germano más al norte y le acerca a su vecino del sur. Al que ya por entonces llamaba «valón», del alemán Welche, que proviene del antiguo alemán walach.

Con la caída del Imperio romano, la palabra «Bélgica» cayó en desuso. Como si de una Atlántida remota se tratara parecía hundida en el océano de la historia, y nadie, ni un historiador, ni un geógrafo, la rescató de allí durante prácticamente doce siglos.

Antes, Francia hizo de una ciudad belga su primera capital: Tournai. Basta con visitar su ayuntamiento para encontrar flores de lis por todos lados. Después de las grandes invasiones bárbaras del siglo V, la región se convirtió en el corazón del primer reino franco, aunque Clodoveo I la abandonó para mudarse con su estirpe a París en el 508. Sólo por eso, Bélgica tiene ya algo que ver con los orígenes del reino de Francia a través de esta familia, los merovingios, de estirpe germánica.

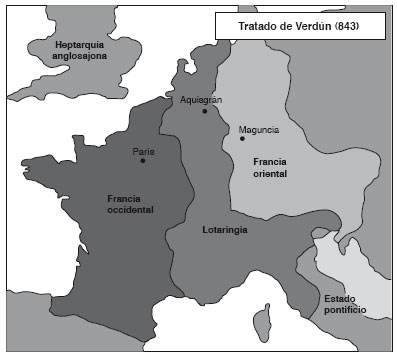

FIG. 2. Reinos a la muerte de Carlomagno.

Hablar de los reyes merovingios en Francia debería ser como soltar la lista de los reyes godos en España. Pero lo cierto es que duraron menos y fueron sustituidos por la dinastía carolingia. Cuando falleció Carlomagno, emperador del Sacro Imperio Romano, nacido cerca de Lieja, su reino acabó dividido entre su descendencia. La parte norte de la actual Bélgica pasó, junto a partes tan inconexas como la Alsacia, la Lorena, partes de Alemania, Francia e Italia, a su hijo Lotario (Lotear). El nuevo reino se dio en llamar Lotaringia (figura 2). La parte sur —la división no coincide de todas formas con la frontera lingüística— pertenecía al reino de Francia occidental de Carlos el Calvo (823-877).

Lotaringia desapareció en el año 870 cuando el hijo de Lotario, Lotario II, murió sin herederos.

Y surgió Flandes

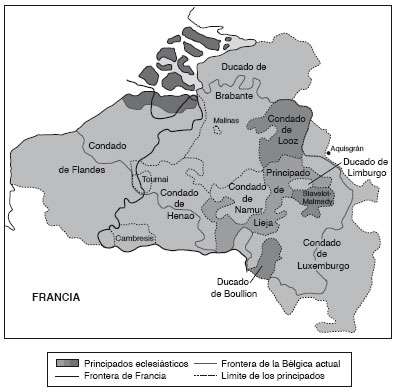

Sobre el futuro territorio de Bélgica se desarrollaron entonces espacios casi independientes, como los condados (fig. 3). Ejemplos fueron el de Brabante, el de Limburgo, el de Luxemburgo y el de Namur. También formaba parte de este grupo el principado de Lieja, así como el condado de Flandes, una entidad feudal fundada en el año 892 como dependencia del reino de Francia, aunque en la práctica escapó a la autoridad del rey de Francia.

FIG. 3. Los principados en territorio belga en el siglo XIII.

Hasta entonces los Flandræ sólo habían sido citados una vez, en La vida del santo Eloi, cuyo autor, san Ouen, murió en el 683, y se refería tan sólo a un territorio próximo a Brujas. Sin embargo, el territorio del condado de Flandes, fundado a finales del siglo IX, era más grande que el actual, porque además de lo que hoy llamamos las provincias de Flandes occidental y Flandes oriental, incluía la actual Flandes francesa, parte de la provincia de Zelanda —en el sur de la Holanda actual— y el oeste de Valonia.

Fue un conde de Flandes, Felipe el Hermoso, quien introdujo la casa de los Habsburgo en España al casarse con Juana la Loca, la hija de los Reyes Católicos; lo que terminaría uniendo los destinos de Flandes y de Castilla durante un buen período de tiempo… para bien y para mal.

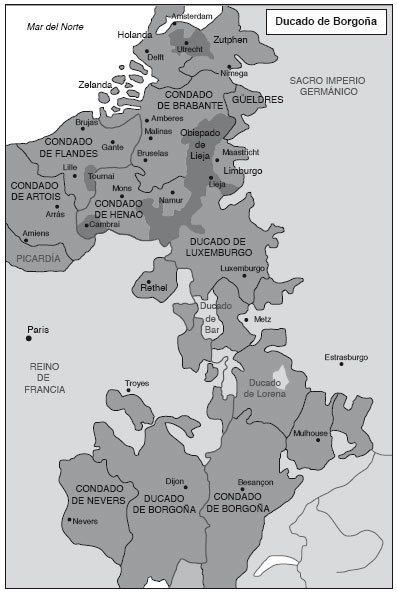

Mientras, entre el condado de Flandes y sus vecinos ocurrieron mil y una peripecias que harían las delicias de cualquier medievalista, pero que aquí resumiremos diciendo que en 1433 buena parte del territorio de los Países Bajos y Bélgica fue unificada por el duque Felipe III de Borgoña (fig. 4). Antes de la unión borgoñona, los neerlandeses se identificaban con su ciudad, su condado o ducado local, o como súbditos del Sacro Imperio Romano. Fue durante esta etapa borgoñona cuando comenzó a surgir cierta conciencia de nación.

En el proceso, Flandes marcó la historia por el increíble desarrollo de sus ciudades, iniciado en el siglo X, gracias sobre todo al éxito de la industria de la lana y el comercio marítimo que llegó a su punto más próspero con la Liga Hanseática. La región llegó a ser uno de los motores de la economía europea, junto con el norte de Italia. Hacia finales de la Edad Media, las ciudades comerciales de Flandes (particularmente Gante y Brujas) se convirtieron en una de las zonas más urbanizadas y prósperas de Europa. En 1549, diecinueve ciudades de los Países Bajos tenían más de diez mil habitantes, mientras que en todas las Islas británicas sólo cuatro alcanzaban esta población.

FIG. 4. Ducado de Borgoña (siglo XV).

Su pujanza económica y cultural fue la que permitió que en el siglo XIV las ciudades flamencas se enfrentaran y ganaran una batalla al rey de Francia el 11 de julio de 1312, fecha que se convertiría en la actual fiesta nacional de Flandes. Fue la llamada «batalla de las Espuelas de Oro», en referencia a los estandartes y las espuelas de los caballeros franceses muertos, con las que cubrieron paredes enteras de la iglesia de Groninga. Los franceses tomarían su revancha dos años más tarde.

Nada se interpuso de todas formas al espíritu industrioso de sus habitantes, que usaban los canales como verdaderas autopistas del comercio. El dinero que fluyó durante toda la Edad Media trajo el florecimiento de las artes. Fue en la corte de los condes de Flandes donde el trovador Chrétien de Troyes escribió su Perceval en las postrimerías del siglo XII. Grandes maestros de la pintura, como el Bosco, Van der Weyden, Van Eyck, Brueghel, Van der Goes, Memling, Teniers, Jordaens, Rubens y Van Dyck, entre otros, nacieron y trabajaron en Flandes; es la denominada escuela flamenca de pintura. Ese mundo alcanzó el cenit de la prosperidad, como se desprende de la descripción que en 1567 hizo Luigi Guicciardini en su Descrittione di tutti i Paesi Bassi (Totius Belgii Descriptio, Amsterdam, 1613). Por aquel entonces Amberes había tomado el relevo a Brujas como metrópoli comercial. Todos los días se podía ver una flota de quinientas embarcaciones que entraban o salían de su puerto.

La mejor conservada de las ciudades medievales europeas es Brujas. Al pasear por ella no se puede evitar compararla con la imagen, seguramente preconcebida y falsa, de un feudalismo español de reconquista en blanco y negro. Aunque en nuestras iglesias románicas se pintaban estatuas y paredes con colores vivos que hoy han desaparecido, el color de las ciudades medievales flamencas perdura tal cual era, casi tan real como entonces, hasta el punto que sus calles y monumentos traen a la mente esos parques temáticos con calles artificiales de cartón piedra que reproducen lugares de cuento para los niños.

En la distancia, el edificio que se veía despuntar más alto en estas ciudades no eran los campanarios de sus iglesias o catedrales, sino las torres del ayuntamiento —Belfort en neerlandés, Beffroi en francés—, construcciones civiles símbolos de la riqueza de la ciudad. Lo que dice mucho de por dónde se andaba esta gente.

Los Países Bajos españoles

En esta atmósfera nació Carlos V, en el lujoso castillo de los duques de Borgoña en Gante, en un mundo de tapices. Era tal la opulencia de su ciudad natal que refiriéndose a ella Carlos V solía decir, en broma: «Je mettrais Paris dans mon Gand» [Podría meter París en mi «Gante» (guante)].

Nunca en la historia una herencia hizo a un hombre más rico. El legado de los Habsburgo convirtió al que también era Carlos I de España en señor de estas tierras y de muchas más. Keizer Karel, como lo llaman en Flandes, hablaba algo el neerlandés de su ciudad natal, además de francés, alemán, italiano y latín. Se le atribuye haber dicho esta frase: «Hablo español con Dios, italiano a las mujeres, francés a los hombres y alemán a mi caballo». Hace unos años, en el 500 aniversario de su nacimiento, las autopistas belgas se engalanaban con carteles que reproducían un retrato de su rostro y un ocurrente lema: «Made in Gent» [Hecho en Gante]. Pero el Keizer enseguida debió de cogerle el gusto a sus posesiones castellanas, porque se marchó allí a gobernar su imperio, los Países Bajos incluidos, y eligió morir en el monasterio de Yuste. Los Países Bajos españoles incluían el Flandes histórico, la Holanda y la Valonia actuales con matices, y Luxemburgo. Pero no el principado de Lieja, hoy parte de Valonia (fig. 5).

FIG. 5. Los Países Bajos españoles (siglo XVI).

En esa España que Carlos V eligió para morir y gobernar nació su hijo Felipe II, que, a pesar de ser un Austria, un Habsburgo de padre extranjero, con sus cabellos tan rubios y sus ojos de un azul intenso —como aparece en el retrato que le hizo Sánchez Coello (Museo del Prado, Madrid)—, más español no pudo haber salido. Así, cuando visitó las diecisiete provincias de los Países Bajos, lo que más le importaba era volver cuanto antes a casa, cosa que consiguió en 1559. Y nunca jamás volvió. «No puede creerse —informaba un diplomático francés— en qué forma apresura y presiona este príncipe todas las cosas para no fallar y no tener obstáculo que lo retrase.» Y otro diplomático veneciano afirmaba en sus informes: «No muestra estimación por ninguna nación, excepto por la española. Frecuenta solamente a los españoles, y con éstos toma consejo y gobierna».3 El titular de ese «imperio donde nunca se ponía el sol» se sentía incómodo en el norte, y el norte se sintió incómodo con él, hasta el punto que no pararon de guerrear. Tampoco los españoles que gobernaron en su lugar esas tierras tenían mucha más habilidad para las lenguas que los españoles de hoy en día, así que normalmente eran los demás los que aprendían español para comunicarse con ellos en la corte, y no al revés. Lo que no siempre fue en ventaja del imperio, precisamente.

Claro que tampoco lo tenían fácil. La ventaja de la Edad Media era que, se hablara lo que se hablara en la calle, al menos se sabía que la lengua administrativa y jurídica era el latín. Pero los tiempos estaban cambiando y las lenguas vivas desplazaban a las muertas en la corte. En el caso de los Países Bajos de la época, las dos lenguas dominantes eran ya las mismas que hoy causan tantos quebraderos de cabeza: el neerlandés y el francés. Así, en 1607, las disposiciones para un sínodo nacional de la Iglesia reformada se redactaron en esas dos lenguas. Ambas tenían, eso sí, sus declinaciones en diferentes dialectos repartidos a diestro y siniestro, como el valón, el picardo, los flamencos oriental y occidental, el holandés… En Flandes tuvo que pasar mucho tiempo para que el neerlandés occidental se impusiera completamente al oosters, o neerlandés oriental, que —como el escocés o el provenzal en la misma época— era una lengua distinta y muy usada. Si a eso le sumamos que había zonas colonizadas por los sajones en la baja Edad Media donde se hablaba el bajo alemán, y que en el norte, en Frisia, prácticamente aislada por los pantanos baldíos y el mar, se hablaba y se habla todavía el frisio, el panorama que resulta en los Países Bajos del XVI, dado lo reducido del territorio, es de una extrema diversidad de lenguas.

Lo que no arreglaba nunca las cosas, porque por entonces la lengua ya se usaba como arma política. Las diferencias de acento, dialecto o idioma podían ser pequeñas o grandes, pero siempre reforzaban el poderoso estandarte de la individualidad lingüística. El célebre geógrafo Sebastián Münster escribió, en su Cosmografía de 1552: «Antes las regiones estaban separadas por montañas y ríos […] pero hoy son las lenguas y los señoríos los que marcan los límites entre unas regiones y otras. Y los límites de una región coinciden con los límites de su lengua». Proféticas palabras para los defensores actuales de la frontera lingüística.

Otra premonición, los promotores de la reforma de entonces ya se hacían llamar «confederados». Se trata de los nobles que propusieron reformas a la hermana bastarda de Felipe II, Margarita de Parma, entonces gobernadora de los Países Bajos, si bien es cierto que luego empezaron a referirse a sí mismos como «mendigos» con orgulloso despecho cuando un ministro del gobierno les llamó despectivamente les Gueux [mendigos]. La «limosna» que el 5 de abril de 1556 pidieron en la corte estos nobles, encabezados por el conde de Egmont, fue abolir la Inquisición en sus tierras. Gaspar Schetz,4 funcionario de la época, califica de Pandorae pixis [caja de Pandora] semejante osadía. Y efectivamente, se desató una tempestad que ya nadie supo controlar, tampoco el hombre duro del momento, Fernando Álvarez de Toledo, más conocido como el duque de Alba. El llamado «Consejo contra los disturbios» emitió ocho mil condenas a muerte en tres años, incluidos los condes Egmont y De Hoorn, decapitados en la Grand Place —a pesar de que su alta cuna requería otra muerte—, y el saqueo de Amberes selló para siempre la leyenda negra de España en los mentideros de toda Europa. La guerra de los Ochenta Años (1568-1648) fue esa lenta pero decisiva piedra en el zapato del imperio español que terminó inevitablemente con la separación de las siete provincias rebeldes que, al norte, habían fundado la Unión de Utrecht en 1579; o sea, la futura Holanda. Aún hubo combates durante sesenta años antes de que la Paz de Westfalia, firmada el 30 de enero de 1648, confirmara definitivamente todo esto y Guillermo de Orange pudiera formar una familia real propia.

Por eso Holanda es protestante y más al sur, Flandes, que siguió siendo español, es católico. Si España se hubiera retirado completamente quizá los Países Bajos podrían haber fundado una sola nación, pero a partir de ese momento sus vivencias empezaron a separarse paulatinamente, hasta el punto que cuando tras la derrota de Napoleón la historia les ofreció una segunda oportunidad —algo que rara vez ocurre—, no fueron capaces de aprovecharla.

Por cierto, no es cierta esa leyenda según la cual en los Países Bajos se amenaza a los niños si no se portan bien con que viene el duque de Alba en vez del ogro. Nadie lo hace en estas tierras, y si usted les pregunta mucho por ello, le acabarán mirando raro.

Y otra cosa más. Los flamencos de hoy no guardan ningún rencor a los ocupantes en tiempos de Felipe II: los españoles suelen caerles bastante bien. En el encuentro Holanda-España de la fase final del Mundial de Fútbol de 2010 iban con España: eso lo dice todo.

Siempre me ha intrigado hasta qué punto los tercios españoles se mezclaron con la población. Mal pagados y amotinados la mitad de las veces, en el país de las nubes y con la morriña de la soleada España, sin hablar idiomas y siendo vistos en la mayor parte de las ocasiones como tropas de ocupación… no sería tarea fácil entrar en «contacto» con la población local. Pero la vida siempre se abre camino. Geoffrey Parker dice que «las neerlandesas impresionaban a los españoles por su capacidad para el cotilleo, por sus minifaldas (¿¡que sólo llegaban hasta el tobillo!?)»,5 aunque parece que eran más bien de temperamento frío a juzgar por el célebre dictamen, un siglo más tarde, de sir William Temple: «Algunas he conocido que representaban bastante bien el papel de amantes, pero ninguna que yo juzgase auténticamente enamorada; a ninguna, tampoco, parecía preocuparle el hecho de estarlo o no».6

En cuanto al idioma, el que se desarrolló en el norte independiente en ese momento era una variedad del neerlandés con una fuerte influencia de Brabante (Amberes). Más al sur, el neerlandés estaba fragmentado en muchos dialectos regionales, lo que favoreció que el francés fuera ganando terreno rápidamente en los círculos aristocráticos. Desde el período de Borgoña, el francés era ya la lengua franca de la mayoría de la nobleza y sirvió como lengua administrativa. El flamenco era una lengua hablada por el pueblo, en varios dialectos, asociado a una lengua de campesinos. En el sur, salvo en pequeñas franjas, el pueblo hablaba el valón, de la misma rama que el francés. La homogeneidad lingüística ligada al territorio nunca existió en esta parte del mundo.

Bélgica vuelve a la vida

El nombre «Bélgica» de la provincia romana permaneció, como se ha dicho, casi doce siglos en el olvido. Y cuando reapareció, lo hizo en un mapa que tuvo mucho éxito en el siglo XVI, el Leo Belgicus, de 1583 (fig. 6). Fue dibujado por primera vez por el cartógrafo austriaco Michael Aitzinger, y en él se aprecia una forma de león en la que se incluyen enteros los Países Bajos de la época, entonces en plena guerra de los Ochenta Años.

En el mapa puede observarse el actual Benelux: Brabante, Flandes, Guelders, Hainout, Holanda, Limburgo, Luxemburgo y Zelanda. El león se inspira en los leones heráldicos que aparecen en la mayor parte de los escudos de armas de esas provincias y de la casa de Orange-Nassau. El diseño tuvo tanto éxito que fue repetido por varios cartógrafos, y el ejemplo más famoso es el de Claes Janszoon Visscher, publicado en 1609, con ocasión de la «Tregua de los Doce Años».

FIG. 6. Leo Belgicus (1583).

En estos mapas se sobrepasa la Bélgica actual al incluirse un pedacito del norte de Francia, Luxemburgo y Holanda. Así eran los Países Bajos antes de su división en dos, en el siglo XVI, a raíz de la independencia de las provincias del norte de la Corona española; esa parte que en España designamos habitualmente como Holanda —el nombre de una provincia de ese país— y que el resto del mundo sigue llamando Países Bajos (The Netherlands, Les Pays Bas…).

De los Habsburgo españoles a los austriacos

A lo largo del siglo XVII las guerras dibujaron la frontera actual entre Francia y Bélgica. Así, la ciudad de Ryssel pasó a ser la actual Lille (los flamencos utilizan todavía Rijsel). Y Duinkerke se llamaría desde entonces Dunkerque.7 En ese momento surgió la Flandes francesa, donde hoy el uso del neerlandés es residual. Algo parecido a lo que ocurrió cuando el Rosellón pasó a Francia tras el Tratado de los Pirineos, donde Luis XIV prohibió inmediatamente el uso del catalán. España no estaba ya para estas guerras y en el Tratado de Utrecht (1713) —el mismo en el que se perdió Gibraltar— dejó el resto de Flandes a los Habsburgo de Austria. El archiduque Carlos de Austria, ahora emperador, renunció así a cualquier reclamación del trono español.

A partir de ese momento se empieza ya a hablar frecuentemente de los Países Bajos austriacos como de una nación de belgas. Lo hace en 1786 Lode Wils en su Histoire des nations belges [Historia de las naciones belgas], donde presenta los Países Bajos españoles/austriacos como un Estado federal católico gobernado por monarcas extranjeros. Este sentimiento de pertenencia a un estado-nación conducirá a la emergencia de una Historiografía nacional de los Países Bajos meridionales y a la Historia de los belgas (Des Roches en 1782, después Dewez en 1805 y De Smet en 1822).

Este sentimiento «belga» obtendría cierto reconocimiento en 1757 en Viena, cuando el Consejo Supremo de los Países Bajos fue suprimido para ser sustituido por una «Oficina belga» dentro de la cancillería austriaca. Por aquel entonces era normal el uso del francés en la administración central, aunque en las ciudades flamencas se usaba el neerlandés en los documentos oficiales, y en las valonas, el francés.

Las revoluciones contra las reformas austriacas centralizadoras de 1789 (Lieja y Brabanzona) tuvieron mucho que ver con esta conciencia de formar un pueblo de belgas y con la Revolución francesa, que comenzó simultáneamente. De esta época es la frase de Louis de Potter, verdadero jefe de la revolución belga, que hoy es el lema oficial del país: «La unión hace la fuerza». A pesar de los pesares.

Los austriacos fueron expulsados. Pero volvieron cuatro años después, en 1793. Hasta que los expulsaron de nuevo otros revolucionarios, esta vez franceses, en 1794.

Bélgica entera es francesa

Bélgica y también Holanda estaban dentro de las fronteras que Napoleón había destinado para Francia. Si no hubiera perdido en Waterloo, holandeses y flamencos hablarían hoy francés. Un día, cuando el pequeño corso convertido ya en emperador leía en El Príncipe de Maquiavelo cómo proceder para mantener un Estado diferente, anotó en un margen del libro de su puño y letra: «Prescribiré allí el uso de la lengua francesa… Ninguna cosa más eficaz para introducir las costumbres de un pueblo en otro extranjero que acreditar allí su lengua».8 Él mismo fue el mejor ejemplo de esta teoría suya. Nacido Napoleone di Buonaparte, de pequeño sentía profunda aversión hacia los franceses, a quienes acusaba de ser los opresores de los corsos, hasta que a los diez años aprendió francés para ingresar en la escuela militar francesa de Briennele-Château. Y fue el idioma que habló el resto de su vida, con un marcado acento italiano. En el apogeo de su imperio, incluso las ciudades de Roma, Florencia y Turín se disponían a hablar francés con ese mismo acento porque, igual que belgas y holandeses, estaban dentro de las fronteras que Napoleón había destinado para Francia.

La anexión de Bélgica se produjo oficialmente en 1795. Los ducados, principados, señoríos y demás (el principado de Lieja, el ducado de Bouillon) fueron abolidos en su totalidad, como mandan los cánones de la Revolución francesa, y sustituidos por nueve departamentos. Debido a su gran parecido, el valón fue reemplazado fácilmente por el francés en las escuelas valonas. Se fijó un año para redactar todas las actas públicas en francés, y las publicaciones en neerlandés se prohibieron por decreto. Lógicamente, el afrancesamiento de las elites flamencas, ya muy avanzado en la época austriaca, se aceleró bajo este período. Napoleón consiguió también el afrancesamiento masivo de las clases medias en Flandes a pesar de los problemas, que se exacerbaron con la obligación de alistarse en el ejército para ir a la guerra, lo que provocó una revuelta. Aunque el malestar era más intenso en Flandes, también se unieron los valones. En un informe de un comisario revolucionario de la época se lee: «Todo está contra los franceses». Y en 1813, el prefecto del departamento del Ourthe, Micoud d’Umons, escribía lo mismo pero al revés: «Todos los que no hablan francés están en general contra nosotros». Y sin embargo, de forma lenta pero segura, el método iba dando su fruto. Para acelerar el proceso, en 1810 el emperador dio órdenes de arreglar matrimonios mixtos entre las hijas de notables flamencos y oficiales y funcionarios franceses, para enviar a sus hijos a escuelas de elite en Francia e instalar familias enteras en París… Por supuesto, estas medidas no iban dirigidas a la gente común, sino a las elites valonas y flamencas.

Entre los efectos positivos del período francés está que Valonia emergió como una de las regiones más industrializadas de Europa (Flandes estaba retrasada en este aspecto), y que se adoptó el conjunto de instituciones de la Revolución francesa: código napoleónico, presión fiscal en beneficio del Estado, reforma de la justicia…

Fueron sólo veinte años, pero se consiguió una penetración muy profunda del francés en la sociedad flamenca, lo que contribuyó a la formación de una nueva clase común francófona, tanto en Valonia como en Flandes. Ésta es la burguesía industrial que veinte años más tarde tomaría las riendas de la Bélgica independiente.

El fin de Napoleón estaba a la vuelta de la esquina. Tras la batalla de Leipzig (1813) y el Tratado de Fontainebleau (1814), los vencedores se dedicaron a reconstruir el mapa europeo en el Congreso de Viena. Cosieron y descosieron fronteras y países a su antojo, y las consecuencias han durado hasta el desmoronamiento de la antigua Yugoslavia a finales del siglo XX… quizá incluso hasta el desmoronamiento de Bélgica a principios del XXI.

Era la Europa de la Restauración, que pretendía volver a la situación anterior a la Revolución francesa de 1789. El despotismo salió derrotado: ¡viva el absolutismo!9

El Congreso de Viena no tenía nada que ver con las cumbres europeas de hoy en día. Mientras se celebraba, los delegados de las potencias europeas tenían también tiempo para celebrar cacerías con hasta dos mil caballos y otros tantos perros. Los participantes recorrían todas la residencias palaciegas de Viena, paseaban por parques y bosques, celebraban banquetes y bailes; «le Congrés ne marche pas, il danse!» [¡El Congreso no anda/no funciona, sino que baila!], exclamaba el príncipe de Ligne. Algún tropezón daría alguno el día que escucharon que Napoleón había escapado de la isla de Elba, había retomado el control en París mientras el pueblo lo aclamaba al grito unánime de «Vive L’Empereur!» y había montado un ejército.

Dominique de Villepin, el ex ministro de Exteriores galo que se hizo famoso en el mundo entero con su discurso en la ONU cuando la invasión de Irak, admira tanto este momento que le ha dedicado un libro entero.10 El título del capítulo que precede a Waterloo ya lo dice todo: «La fuite en avant» [La huida hacia delante]. Esta gesta napoleónica era un último brindis del emperador al sol menguante de su propia gloria. La siguiente batalla iba a ser decisiva para el futuro de las tierras donde se producía, la futura Bélgica, y de toda Europa.

Puesto que el Congreso de Viena había decidido que Francia perdía todos los territorios conquistados, en torno a Bruselas ya había tropas de la coalición formada por Austria, Rusia, Gran Bretaña y Prusia, y empezaban a llegar refuerzos para atacar a Francia. Consciente de la necesidad de detenerles antes de que se hicieran más fuertes, Napoleón decide atacar primero y tomar Bruselas. No tenía más remedio. Con suerte su victoria provocaría una revolución a su favor en Bélgica, donde tenía muchos partidarios, lo que se traduciría también en una nueva fuente de reclutas, que tanta falta le hacían.

El 22 de junio de 1815 empezó la batalla de Waterloo. Los belgas, especialmente los valones, participaron obligados en los dos bandos, según les tocaba.

Hoy en día, cada dos años en el mes de junio, una representación de la batalla se repite exactamente en el mismo lugar donde tuvo lugar hace casi dos siglos. Cientos, miles de aficionados a las guerras del XIX de todos y cada uno de los países que participaron en Waterloo se dan cita allí con reproducciones impecables de uniformes que cuestan una fortuna y se pagan ellos mismos: mosquetones, corazas, caballos y cañones. Se organizan y hacen una representación minuto a minuto de cómo ocurrió todo. Utilizan balas de fogueo, pero el estruendo es impresionante y el espectáculo merece la pena. Al final los soldados se van a tomar cervezas todos juntos y vuelven a sus países de origen.

Casi dos siglos antes, en 1815, tras la victoria, el mismo campo de batalla ofrecía un espectáculo dantesco de cuerpos humanos inertes y caballos desventrados. Al verlo, Wellington dijo: «Aparte de perder una batalla, no hay nada más deprimente que una batalla ganada». Las bajas totales —incluyendo desertores, prisioneros y heridos graves— fueron unas 115.000.11

Eric Zemmour, en su libro Melancolie française, considera que Bélgica es la resultante de la derrota de Napoleón, y por consiguiente una creación artificial que de otra manera no habría visto la luz. Además, a nivel más general, el paso de la Grande Armée por el continente dejó una doble huella indeleble de signo contrario. La primera, el liberalismo político. La segunda, el surgimiento de un sentimiento nacionalista como reacción a la ocupación francesa que marcaría el futuro de Europa hasta nuestros días. El nacionalismo era un nuevo concepto político que iba a reducir a batallitas de soldaditos de plomo todas las guerras hasta Waterloo.

A partir de 1815 el conflicto de hegemonía entre Francia e Inglaterra queda resuelto a favor de esta última, pero los británicos no terminan de fiarse. Necesitan asegurarse que pase lo que pase en el futuro, Francia no tendrá acceso directo al puerto de Amberes, a un tiro de piedra de las costas británicas. Así que en el Congreso de Viena, Flandes fue declarada provincia de los Países Bajos. Y para asegurarse que en caso de guerra a los franceses les llevaría un tiempo llegar hasta allí, Valonia también. Luxemburgo incluido.

¡Los Países Bajos por fin reunidos!

El Reino Unido de los Países Bajos (Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en neerlandés) (fig. 7) era un estado-tampón frente al expansionismo francés bajo el reinado del monarca holandés Guillermo de Orange como «rey de los Países Bajos y el Gran Ducado de Luxemburgo».

FIG. 7. El Reino Unido de los Países Bajos (1815-1830).

Duró sólo quince años, de 1815 a 1830, pero la unión como entidad independiente de los Países Bajos históricos existió. Aunque únicamente para subrayar algo que todo el mundo sabe: que cuando los sueños se cumplen, pierden encanto.

El primer problema, la religión. Las disposiciones constitucionales que reconocían la igualdad de todas las religiones no gustaron mucho a la Iglesia católica del momento, formada completamente por prelados francófonos. Dado el centralismo que se iba imponiendo, percibieron en ella un intento de favorecer el protestantismo. Además, veían en Guillermo de Orange un anticlerical de religión protestante.

¿Y qué ocurre con el francés? La burguesía francófona no podía estar contenta con la imposición progresiva del neerlandés. Sus temores se confirmaron cuando leyeron en los decretos de 1819 y 1822 que «sólo se podrán presentar a los empleos públicos las personas que tengan el conocimiento necesario de neerlandés». Hablamos aquí de la administración central. Parecía el reverso exacto de la moneda de la política de Napoleón, pero no del todo, porque por entonces todos los miembros de la casa de Orange eran francófonos,12 y en segundo lugar, aunque se enseñara neerlandés en las escuelas, el francés podía seguir siendo empleado en Valonia en la administración, la justicia y la educación.13

Sería demasiado fácil concluir que los únicos descontentos eran la burguesía francófona —valona o flamenca— y el clero católico. Porque el pueblo no estaba tampoco a gusto, ni siquiera en Flandes, ya que hablaban un neerlandés dialectal e incorrecto, no el neerlandés oficial. Aunque su adaptación era más rápida y podría haber tenido éxito con el tiempo, en ese preciso momento veían la lengua neerlandesa oficial como extranjera. En la Bélgica flamenca empezaron a llamar despectivamente «holandés» al neerlandés de Holanda para diferenciarlo del «flamenco».14 El pueblo valón, que ya había hecho esfuerzos por asimilar el francés a pesar de los diversos dialectos populares, estaba ahora abrumado con la necesidad de aprender bien neerlandés.

Por todo esto, la tentativa de Guillermo de Orange de crear un Estado neerlandófono y laico —inspirado, eso sí, de un modernismo calvinista— estaba abocada al fracaso.

Así, poco después del anuncio de una revolución en Francia, en julio de 1830 comenzó en Bruselas la «revuelta belga»; concretamente a la salida de una representación en el Teatro Real de la Moneda de la Muette de Portici, ópera en la que hay este dúo:

Amor sagrado de la patria

devuélveme la audacia y el orgullo,

a mi país yo debo la vida,

yo le deberé la libertad.15

Nadie tiene muy claro si lo que les movía era el contagio del deseo francés de reformas liberales, la unión con Francia o fundar una nación, aunque lo más probable es que no existiese proyecto alguno. En esta primera fase quizá habría bastado con una forma de federalismo para calmar la revuelta. Pero la inacción del rey holandés iba a dar nuevas ideas. A pesar de ser supuestos enemigos naturales, la burguesía católica conservadora y francófona se aliará con los adeptos de la Europa de las luces contra el enemigo común: una monsterverbond/union monstrueuse de católicos y liberales según sus detractores.

La revuelta se fue extendiendo por todo el país. Desde Francia llegaron tropas experimentadas para apoyar a los revolucionarios y el príncipe de Orange se refugió en Amberes, desde donde huyó a Holanda tras constatar la actitud amenazante de la población. El 4 de octubre de 1830, un gobierno provisional proclamó la independencia de Bélgica.

Los gobiernos europeos se inquietaban. No eran las riquezas, ni la suerte de las poblaciones, lo que les preocupaba, sino la posición geoestratégica de estos territorios. ¿Qué haría Francia, que ya estaba ayudando a los insurgentes? Los ingleses temían como la peste verles tomar Bruselas o que asomaran la nariz al otro extremo del canal de la Mancha.

Entonces reapareció en escena un personaje histórico como pocos: Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, más conocido simplemente como Talleyrand, capaz de servir lo mismo a un rey que a la Revolución francesa o de ser tan creíble cuando halagaba a Napoleón como a sus vencedores. Esta vez también, a su setenta y seis años, iba a ser la cabeza pensante del poder en Francia que decidiría el futuro de la revolución belga al participar en la Conferencia de Londres. El viejo oportunista no había perdido nada de su encanto e hizo un despliegue espectacular para evitar las tentaciones y los conflictos diplomáticos. Francia tuvo la sangre fría de rechazar las ofertas de «unión» que le habían hecho algunos de los que tomaron las riendas del gobierno revolucionario en Bruselas. Luego el nuevo rey, Luis Felipe de Francia, rechazó que la corona belga fuera para su hijo, el duque de Nemours, tal como le ofrecían los revolucionarios belgas para conseguir de forma indirecta la unión con Francia. Pero hubiera significado la guerra con Inglaterra… y ésa es la razón de tanta prudencia, porque Francia necesitaba la paz. No estaba en condiciones de librar una guerra con Gran Bretaña. Y sabía que Londres no toleraría una Bélgica francesa ya que quince años después de la derrota de Napoleón seguían en pie los mismos argumentos que motivaron la creación de un estado-tampón contra París. Sin embargo, la nueva situación ofrecía la posibilidad de eliminar uno de los capítulos más desagradables para París del Congreso de Viena: la anexión de las provincias belgas por Holanda, con todas esas fortalezas apuntando al lado francés de la frontera. Los tiempos cambian y precisamente a Francia no le importaría obtener ahora garantías de que no será atacada a su vez por el norte. El estado-tampón le convenía igualmente, a condición de su neutralidad. Talleyrand marcó puntos rápidamente al obtener en Londres la aceptación del principio de no intervención en Bélgica, y la neutralidad pasó a ser el fundamento del nuevo Estado que se estaba fabricando, condición que sería la verdadera piedra de toque de su desarrollo y viabilidad hasta la Primera Guerra Mundial.16 Más hábil aún, el diplomático galo se dio cuenta de que el nuevo Estado sería tan francófilo como sus elites.17 Para asegurarse un poco más, cuando el trono belga fue ofrecido de segundo plato al príncipe alemán Leopoldo de Sajonia Coburgo y Gotha (tío de la reina Victoria de Gran Bretaña), se arregló una boda entre éste y la hija del rey francés. Con cinismo, Talleyrand comentaba que Bélgica no era un aliado de Francia sino su satélite.

Para Gran Bretaña y las otras potencias el conjunto parecía aceptable. Se evitaba así una nueva guerra de dimensiones europeas para la que Londres no tenía ningún ánimo. El contagio revolucionario de la época se contenía. Francia no incorporaba fronteras naturales a su territorio, y especialmente París seguía sin acceso a Amberes o al Rin. Se preservaba el dispositivo de equilibrio general puesto en marcha desde 1815 y el mecanismo de vigilancia recíproca entre las grandes potencias. Y los movimientos nacionalistas que empezaban a crecer dentro de los Estados de la época no encontraban motivos para el desbordamiento.

La creación de Bélgica fue fruto de las circunstancias. Era la solución menos mala. Era una buena solución. El 4 de noviembre de aquel año Austria, Gran Bretaña, Francia, Prusia y Rusia reconocieron a Bélgica. El país declaró su neutralidad en la política internacional, y Leopoldo I fue nombrado rey el 21 de julio de 1831.

Holanda esperaba mientras tanto, en vano, que las circunstancias le permitieran recuperar algún día la soberanía sobre los Países Bajos del sur. ¿Acaso no cambiaban de mano cada quince años? Pero finalmente se resignó y reconoció la existencia del nuevo Estado en 1839 fijando definitivamente sus fronteras tras agrandar su territorio a costa del flamenco, lo que explica que el sur de Holanda (Maastricht, Breda…) sea católico. En realidad, esa parte había pertenecido a los Países Bajos españoles del sur que no se independizaron con el norte. Hoy son ciudades que se sienten cien por cien holandesas, a pesar de las posibles diferencias de religión u otro tipo, lo que lleva a pensar que —a pesar de la burguesía francófona, el patois flamenco y la religión— la unión con Flandes habría sido más fácil sin Valonia en 1830. Como al revés, la unión con Francia habría sido más fácil también sin Flandes. Quizá sean minoritarios, pero si se escucha atentamente hoy en día se pueden percibir los ecos de lo que pudo haber sido y no fue, tanto en el norte como en el sur.

Es en ese momento, en 1839, cuando nace Luxemburgo como Estado independiente, aunque perdiendo la mitad de su territorio a favor de Bélgica. Fue la mitad francófona la que pasó a Valonia, y la mitad germanófona siguió formando el Gran Ducado donde hoy se hablan tres lenguas con toda naturalidad: alemán, francés y un dialecto del alemán: el luxemburgués.