Carpeta ensayo 1

La carpeta (con la indicación «{Ensayos Cartas} Para revisar y “Ensayos”») incluía tapuscritos de textos éditos e inéditos anteriores a 1968, que probablemente constituían el conjunto o al menos la mayor parte de los ensayos que Saer proyectaba publicar en el volumen anunciado en La vuelta completa y prologado por un liminar, «Explicación». Existen varios ejemplares distintos de cada uno de ellos, algunos con variantes y otros mecanografiados en un tapuscrito único (paginación seguida). La mayor parte de estos textos fueron editados luego, a veces con cambios de título y correcciones importantes, en El concepto de ficción. Algunos manuscritos de los ensayos figuran en cuadernos. Se trata de: «La lección del Maestro» (1965), «My brother’s keeper de Stanislaus Joyce» (luego «El guardián de mi hermano», s/f), «La novela y la crítica sociológica» (manuscrito con el título «Sociología, estética, narración» en el cuaderno 14, 1967), «Unas páginas sobre Raymond Chandler» (primera versión de «El largo adiós», s/f), «Nota sobre la poesía» (en otra versión «Sobre la poesía», 1968), «Kuranés: los límites de lo fantástico» (1968), «Sobre el procedimiento epistolar» (en otra versión «Nota sobre el procedimiento epistolar», 1966). Algunos quedaron inéditos y se incluyen en esta edición. Estaban corregidos y pasados en limpio, listos para una publicación que no tuvo lugar en los años sesenta, pero Saer decide excluirlos en los noventa cuando prepara El concepto de ficción. Son: «Explicación» (1968), «Sobre John Dos Passos» (1965), «Le nouveau roman y nosotros», «El punto de vista en la crítica literaria» (1968), «Sobre el artículo en que Della Volpe trata de rebatir a Lukács». (N.E.)

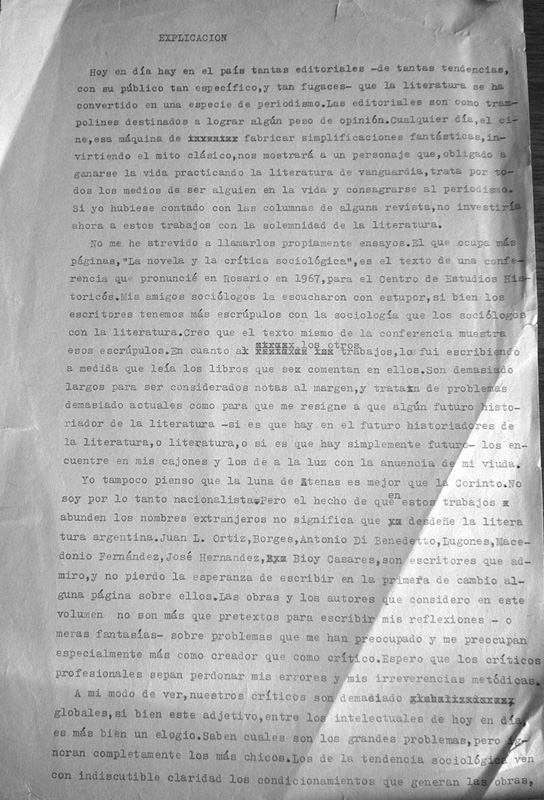

EXPLICACIÓN (2)

Hoy en día hay en el país tantas editoriales —de tantas tendencias, con su público tan específico, y tan fugaces— que la literatura se ha convertido en una especie de periodismo. Las editoriales son como trampolines destinados a lograr algún peso de opinión. Cualquier día, el cine, esa máquina de fabricar simplificaciones fantásticas, invirtiendo el mito clásico, nos mostrará a un personaje que, obligado a ganarse la vida practicando la literatura de vanguardia, trata por todos los medios de ser alguien en la vida y consagrarse al periodismo. Si yo hubiese contado con las columnas de alguna revista, no investiría ahora a estos trabajos con la solemnidad de la literatura.

No me he atrevido a llamarlos propiamente ensayos. El que ocupa más páginas, «La novela y la crítica sociológica», es el texto de una conferencia que pronuncié en Rosario en 1967, para el Centro de Estudios Históricos. Mis amigos sociólogos la escucharon con estupor, si bien los escritores tenemos más escrúpulos con la sociología que los sociólogos con la literatura. Creo que el texto mismo de la conferencia muestra esos escrúpulos. En cuanto a los otros trabajos, los fui escribiendo a medida que leía los libros que se comentan en ellos. Son demasiado largos para ser considerados notas al margen, y tratan de problemas demasiado actuales como para que me resigne a que algún futuro historiador de la literatura —si es que hay en el futuro historiadores de la literatura, o literatura, o si es que hay simplemente futuro— los encuentre en mis cajones y los dé a la luz con la anuencia de mi viuda.

Yo tampoco pienso que la luna de Atenas es mejor que la de Corinto. No soy por lo tanto nacionalista. Pero el hecho de que en estos trabajos abunden los nombres extranjeros no significa que desdeñe la literatura argentina. Juan L. Ortiz, Borges, Antonio Di Benedetto, Lugones, Macedonio Fernández, José Hernández, Bioy Casares, son escritores que admiro, y no pierdo la esperanza de escribir en la primera de cambio alguna página sobre ellos. Las obras y los autores que considero en este volumen no son más que pretextos para escribir mis reflexiones —o meras fantasías— sobre problemas que me han preocupado y me preocupan especialmente más como creador que como crítico. Espero que los críticos profesionales sepan perdonar mis errores y mis irreverencias metódicas.

A mi modo de ver, nuestros críticos son demasiado globales, si bien este adjetivo, entre los intelectuales de hoy en día, es más bien un elogio. Saben cuáles son los grandes problemas, pero ignoran completamente los más chicos. Los de tendencia sociológica ven con indiscutible claridad los condicionamientos que generan las obras, pero a las obras concretas o bien las eluden o bien se vuelven dogmáticos en sus análisis. En cuanto a los otros, no me parece muy descortés de mi parte afirmar que permanecen en el limbo de «los problemas eternos», limbo en el que pululan la ideología reaccionaria y las prebendas. Pienso que en las actuales condiciones históricas, y sobre todo en este continente, no está tan fuera de lugar la posibilidad de poner la literatura entre paréntesis. Y como son necesarios el tiempo y el reconocimiento de los demás para que los esfuerzos de un hombre se conviertan en literatura, sería muy pretencioso de mi parte aspirar a que estos trabajos sean tomados en consideración, aunque más no sea para ser puestos entre paréntesis. Pero, desgraciadamente, soy incapaz de hacer cualquier otra cosa que no sea literatura. Empresas más elevadas despiertan a veces mi entusiasmo sin que eso exceda —y nada más que por unos momentos— los límites de mi imaginación. Un amigo mío sabe comentar que, debido a las condiciones que reinan en este país, muchos hombres han visto frustrada su íntima vocación de torneros mecánicos y no han tenido más remedio que dedicarse a la poesía. Yo no padezco ni esa frustración.

28 de febrero de 1968.

NOUVEAU ROMAN Y NOSOTROS (3)

El sentido de la novela experimental

La novela padece los perjuicios inherentes a toda popularidad: en consecuencia, produce desilusión si no responde de un modo sistemático a la imagen preconcebida que el público se ha forjado de ella. No sólo la constante circulación de los clásicos, en especial los del siglo diecinueve, y, últimamente, los de las primeras décadas de nuestro siglo, constituyéndose en modelos invariables, han producido en el lector una especie de parálisis estética, sino más que nada la avalancha de la literatura de masas, que esquematiza cada vez más y más burdamente a medida que ignora el desarrollo histórico real de la estética de la novela, los procedimientos típicos —y ya perimidos— de la narrativa del siglo diecinueve. Es evidente que esos procedimientos correspondían, hasta en sus menores detalles, a una visión del mundo propia de la época. No repetiríamos este lugar común, si no viniera en apoyo de nuestra afirmación de que, correspondiendo al indudable cambio de perspectiva filosófica y científica que se produce con el paso del siglo pasado a nuestro siglo, el cambio específico de la novela ha liquidado ya para siempre la pretensión de repetir las formas y los procedimientos de los grandes maestros de la narrativa del siglo diecinueve. La concepción de la novela de un Joyce, un Kafka, un Proust o un Thomas Mann, difiere de la de un Balzac, un Tolstoy, un Flaubert, o un Dostoyevski y esa diferencia fundamental se hace más necesaria y justificada si observamos el hecho innegable de que los novelistas de nuestro siglo no hacen más que desarrollar de un modo dialéctico elementos formales e ideológicos que aparecían ya señalados o esbozados en las novelas del siglo diecinueve. Al decir dialéctico, queremos significar que lo han hecho concibiendo por una parte la tradición literaria en el punto más alto de su desarrollo a todos los niveles, como la base a partir de la cual proyectarán todo su trabajo artístico, y teniendo en vista por la otra esa correspondencia compleja entre la historia humana y las formas artísticas. Todo intento de repetir los procedimientos novelísticos ya utilizados y esquematizados por un manejo excesivo es, por lo tanto, un intento de desconocer el cambio de perspectiva operado en nuestra sociedad contemporánea en la que ya no puede caber una concepción del mundo en base a los mitos forjados por la novelística del pasado. Estos hechos justifican naturalmente la experimentación novelística, y, de igual manera, la teoría de la novela: experimentación en el interior de la novela misma, operada sistemáticamente por el artista creador, condicionada por búsquedas individuales que reflejan todas las potencias de su personalidad, y teoría de la novela entendiendo por esto una sistematización del conocimiento de la verdad novelística observado en el desarrollo histórico de sus formas, en sus relaciones con la sociedad que las ha producido y en el análisis de las estructuras íntimas de las obras consideradas en su unicidad absoluta.

No siempre nuestros escritores observan esta experimentación necesaria. Nuestras vanguardias saben postular experimentaciones experimentadas ya por otros, llevando a cabo, por lo tanto, una revolución de segunda mano. Esa particularidad elimina el porcentaje de novedad que debe implicar necesariamente todo experimento. Sin una necesidad histórica concreta, producto de una circunstancia peculiar, el experimento novelístico conduce o bien a la imitación servil, y por lo tanto superflua y negativa, o bien a un formalismo vacío, que no puede llegar a expresar la visión del mundo de su autor. Ya hemos visto qué clase de vanguardias —romántica, modernista, surrealista— ha sufrido nuestro país, y cómo quienes las postularon, sea Echeverría, Cambaceres, Lugones o Enrique Molina, han podido escribir una página duradera sólo en la medida en que se alejaron de los modelos extranjeros que trataron de imitar y cuyas particularidades literarias trasplantaron al país sin llevar una adecuación conveniente a la realidad histórica en que estaban viviendo. En casos semejantes, la experimentación tiene lugar sólo cuando el escritor es capaz de comprender la relatividad histórico-social de las formas artísticas y de los movimientos y grupos que las postulan, y está por lo tanto preparado para discernir cuál de esas estéticas le será más útil para expresarse. Si no se plantea esa elección, el escritor, por riguroso que sea su conocimiento y por limpias que sean sus intenciones, acabará, si es honesto, en un callejón sin salida, estéril y negativo, y si no lo es, en un cómodo peloteo de cenáculo en el que, a medida que más se aferra a los procedimientos de vanguardia, más se sentirá librado de la angustia de la expresión creadora, en una especie de catarsis negativa que sabe ser el espejismo más complaciente de la inacción.

Lo que hemos manifestado más arriba podría servir de paso para señalar el error ideológico en que caen ciertos negadores, en el país y en el extranjero, del valor de la experiencia literaria, o más concretamente, de la experimentación novelística, por considerar que la exploración formal distrae al creador de sus deberes fundamentales, consistentes en expresar su compromiso con la realidad inmediata. De más está decir que esa realidad inmediata, tal como la conciben ciertos teóricos apresurados, no es el producto de una investigación sistemática acerca del carácter verdadero del hombre y del mundo sino tres o cuatro lugares comunes, producto de ese romanticismo sistemático que denunciara hace algunos años Georg Lukács y que ha invadido el pensamiento contemporáneo. Resulta desdichado tener que señalar en esa actitud y en esas pretensiones respecto de los deberes de la novela una notoria falta de rigor filosófico y una aplicación errónea de las mismas doctrinas en que pretenden apoyarse. No hay nada más retórico, y, para decirlo con las palabras de Nathalie Sarraute, nada más «formalista», que aceptar la posibilidad de expresar un contenido sin indagar experimentalmente acerca de la forma que le conviene, y por lo tanto, quien reniegue de la investigación en lo referente a los procedimientos, no hará más que repetir lo que otro ya ha dicho y de ese modo lo superfluo de su palabra revelará la falsedad de su compromiso. La gran literatura ha estado siempre más emparentada con la filosofía que con cualquier otra actividad humana, y su finalidad fundamental es ampliar, en la medida de sus posibilidades, la conciencia de todos los hombres, valiéndose para eso de ese producto concreto —la obra—, que es el cociente objetivo de la exploración que el escritor hace de la realidad, de la misma manera que el trozo de metal desembarazado de la ganga, es el producto objetivo del trabajo que realiza el excavador en el infierno de la mina. Lucien Goldmann, en su Introducción a los primeros escritos de Lukács expresa que «todo hecho humano… tiene un carácter dinámico que no puede ser comprendido más que por el estudio de su evolución pasada y de las tendencias constitutivas internas orientadas hacia el porvenir. De esto se desprende que su estudio se presenta siempre como un proceso de dos fases complementarias: destructuración de una estructura antigua y estructuración de una estructura nueva en tren de constituirse». Esta naturaleza compleja y dinámica de la realidad, tan claramente señalada por Goldmann, supone un instrumento afinado y dúctil para su exploración, y elimina de plano toda tentativa de aprehensión que trate de llevarse a cabo por medio de un método improvisado y simple. Los equívocos que se vienen manejando acerca de la literatura de evasión o decadente o artística, en el sentido peyorativo del término, y de la literatura comprometida, han conducido a serios errores teóricos, tales como suponer, como sucede en el caso de Lukács, que la disyuntiva fundamental de la narrativa contemporánea aparece planteada en la antinomia Franz Kafka-Thomas Mann, cuando, a poco que observemos más de cerca el problema, advertiremos que entre ambos escritores, no sólo no tiene lugar una antinomia irreducible, sino más bien una feliz complementación, en el sentido dialéctico del término, y que el estudio comparado de la obra de ambos escritores nos daría, respecto de ciertos problemas típicos de la sociedad contemporánea, una imagen adecuada al concepto de Goldmann, imagen en cuya conformación la obra de Kafka cumpliría la fase primera de destructuración, y la de Thomas Mann, especialmente en su vasta tetralogía de José y sus hermanos, donde retoma ciertos motivos religiosos que constituyen el núcleo de la obra de Kafka, asumiría la fase de estructuración positiva, y, como agrega Goldmann en el mismo ensayo que hemos citado, unas líneas más abajo, también explicativa. Es posible que ciertas conclusiones de Kafka produzcan en nosotros una impresión de desaliento, y por lo tanto, un inevitable rechazo, y no es menos verdadero que Mann supera esas conclusiones por medio de un sólido optimismo histórico y metafísico, pero el valor de la exploración kafkiana aparece claro e irrefutable. Esa exploración está sustentada por una constante experimentación formal, y para definir más claramente el carácter peculiar, quizá baste agregar que no hemos elegido al azar la comparación del «excavador en el infierno de la mina». Si hay un trabajo socialmente insalubre, ese trabajo es el del escritor. Naturalmente, no estamos refiriéndonos a la salud física, sino a la salud espiritual. A menudo, el escritor paga con su vida el precio de su exploración, y Kafka constituye, junto quizás a Ezra Pound, el ejemplo más patético de nuestro siglo a este respecto. El compromiso fundamental de Kafka, así como el de Ezra Pound, ha sido el de llevar hasta sus consecuencias más tremendas la investigación de la condición trágica a que el hombre se ha conducido a sí mismo. El punto final de su itinerario es la única plataforma posible a partir de la cual podemos iniciar, por nuestra cuenta, una búsqueda orientada en una nueva dirección, y sólo llegaremos a algún resultado positivo en la medida en que tengamos en cuenta que la obra de Kafka, no sólo ha descripto patéticamente algunos horrores de nuestro tiempo, sino que, como dice Nathalie Sarraute, ha tenido «el coraje sobrehumano de precederlos».

La novela «objetiva»

¿Qué es lo que tiene de «objetiva» la nueva novela francesa? Es necesario que nos formulemos esta pregunta porque la denominación «objetiva» no sólo no corresponde verdaderamente de acuerdo con la connotación con que se emplea la palabra, al carácter de la nueva novela francesa, sino que ha llenado de confusión al público, y, como de costumbre, a los críticos, y los ha inducido a confundir los procedimientos del Nouveau Roman con los de la novela conductista americana, cuya innovación consiste en haber trasladado el componente psicológico clásico de la novela, desde la interioridad de los personajes, donde lo había instalado la novelística tradicional, a su exterioridad, registrando sólo aquellos aspectos de la vida interior de los personajes que podía ser expresada exteriormente por la conducta.

Naturalmente, si admitimos la denominación de novela «objetiva», no lo hacemos atendiendo a esas razones. La objetividad de la nueva novela francesa consiste antes que nada en la eliminación de todo elemento que establezca un vínculo entre el narrador y la novela, y que por consiguiente arroje al lector fuera de los hechos o pretenda romper la independencia del orden separado y autónomo de ese sistema de representación de la realidad que es una novela. En el breve prólogo de En el laberinto, Alain Robbe-Grillet expresa: «El lector deberá ver las cosas, gestos, palabras, acontecimientos que se le presentan sin tratar de darles mayor o menor significación que la que tienen por su propia vida o su propia muerte». Es obvio que existe una estrecha relación entre un narrador y su novela, el palpable proceso dialéctico que establece un nexo entre el mundo exterior y la conciencia creadora, y la pretensión de Robbe-Grillet no estriba en negarla sino en establecer, como un avance respecto de los viejos procedimientos novelísticos en que la subjetividad del narrador se hacía presente de un modo excesivo en el producto artístico, una objetividad ideal en la que el mundo objetivo se vuelve simbólicamente independiente de la conciencia. De esta manera, la pesadilla del soldado protagonista de En el laberinto, sin los nexos aclarativos que hubiera incluido un novelista tradicional, deviene un hecho autónomo, «objetivo», respecto no sólo del novelista, que lo registra en su pura presencia, y del protagonista, que lo vive aislándolo del contexto total de su vida, sino también del lector, que, ubicado ante la realidad desnuda de la pesadilla y careciendo de las apoyaturas indicativas de la novela clásica, percibe como una totalidad cerrada el mundo propuesto por el autor. Esa totalidad cerrada constituye un fenómeno del que podemos, a pesar de la recomendación de Robbe-Grillet, extraer una significación que da sentido a su ordenación. De ahí que Philippe Sollers, el director de la revista Tel Quel, órgano principal del Nouveau Roman, haya declarado en un reciente reportaje que la nueva novela constituye un «realismo esencial», casi un surrealismo. Estamos, como se ve, en plena fenomenología, y ya veremos más adelante que esto constituye al mismo tiempo una virtud y un defecto.

¿De qué modo concibe esta objetividad otro representante de la nueva novela, quizás el más inteligente de todos, o por lo menos el más erudito, Michel Butor, de quien el profesor Albérès, en un libro que le dedica, dice que si Butor ha empleado la forma de la novela en sus primeros libros, quizá no lo ha hecho más que de una manera provisoria? De un modo que, extrañamente, es distinto y semejante al de Robbe-Grillet. En este caso, debemos manejar las palabras «símbolo» y «simbolismo». Butor llama «simbolismo» de una novela «al conjunto de las relaciones entre lo que (esa novela) nos describe y la realidad en que vivimos». En todos los ensayos de su libro Répertoire, traducido al castellano con el título Sobre literatura, ensayos dedicados a los escritores más diversos, el tema del símbolo se repite como una constante teórica y se destaca como el elemento fundamental que el autor trata de poner en claro y de entresacar en todas las obras de que se ocupa. Refiriéndose a los cuentos de hadas, Butor expresa: «Si las cosas estuviesen designadas por sus nombres, el texto sería totalmente ininteligible para el niño. Hay pues que designarlas a través de una historia que posea un significado patente al margen de ese otro significado latente que se descifrará más tarde.» Todo el pensamiento crítico y estético de Butor está regido por esa concepción del símbolo y las variantes de éste, la imagen, el doble, la sombra, y la metáfora, que constituyen una representación autónoma, apenas ligada a la realidad por el nexo subjetivo que podemos establecer con ella, y en la que verificamos el procedimiento mediante el cual Butor puede establecer su novelística objetiva. El símbolo, cuyos elementos constitutivos difieren de los de la cosa representada, tiene, por decirlo así, dos existencias claramente definidas, una de las cuales lo convierte en un objeto puro, al margen de su significación, o más bien con una significación propia, la de su objetividad real, y otra que emerge de la vinculación que somos capaces de establecer subjetivamente con la cosa representada. Butor, consciente de esta dualidad, la traslada al plano de la novela, y construye de ese modo una estructura novelística que se manifiesta como un símbolo de la realidad. La dificultad para la comprobación de ese significado oculto radica en que, a diferencia de los viejos procedimientos de la literatura simbólica consistentes en eliminar los detalles realistas y abstractizar la narración hasta convertirla en una fábula, un apólogo, o una alegoría, Butor intenta hacer coincidir los detalles del símbolo de la representación con los de la realidad representada propiamente dicha, efectuando de ese modo una superposición entre la representación y la cosa representada que acentúa la objetividad del producto artístico eliminando en grado extremo la vinculación subjetiva que podemos establecer entre ambos. Aquí cabe señalar la diferencia que existe entre el sistema de representación y la concepción del mundo del realismo tradicional, y el punto de vista de Butor. En tanto que en el primero los detalles de representación no poseen ninguna dualidad de significado, en la tentativa de Butor existe la voluntad expresa de producir un arte narrativo cuya conformación de los detalles, por obra de esa misma ordenación, transmita un sentido de la realidad subyacente bajo los hechos puros, sentido que no podemos captar a simple vista. Es el mismo Butor quien nos da la clave cuando el personaje de La Modificación observa, ante dos cuadros de un pintor de «tercer orden», un tal Pannini, que representan justamente una exposición de pintura, que en esas obras, «no había ninguna diferencia de materia sensible entre los objetos representados como reales y los que estaban representados como pintados, como si hubiera querido representar en sus telas el triunfo de un intento común a los artistas de su tiempo: dar un equivalente absoluto de la realidad, de manera que el capitel pintado fuera indiscernible del capitel real, aparte del marco que lo rodea…». Ese «marco que lo rodea» es el equivalente de la estructura novelística y contribuye a exponer el decurso de los hechos como una totalidad cerrada, del mismo modo que sucedía en las obras de Robbe-Grillet.

Las conclusiones que establece Nathalie Sarraute acerca de la novela, y en especial su concepción de la psicología como componente novelístico, vertidas en el libro de ensayos La era de la sospecha, nos permiten descubrir una vez más esa objetividad particular de la nueva novela francesa, consistente en separar los objetos —la novela en sí misma, los objetos de la realidad— del contexto significativo en que lo identificamos por medio de nuestra subjetividad. En el prólogo de sus ensayos, Nathalie Sarraute habla acerca de la significación de su primer libro, Tropismos, aparecido en mil novecientos treinta y nueve. «Mi primer libro —dice— contenía en germen todo lo que en mis obras siguientes no ha cesado de desarrollarse. Los tropismos han continuado siendo la sustancia viviente de todos mis libros. Solamente se han desplegado más: la acción dramática que ellos constituyen se ha alargado, y también se ha complicado ese juego constante entre ellos y esas apariencias, esos lugares comunes sobre los que ellos se manifiestan en el exterior: nuestras conversaciones, el carácter que parecemos tener, esos personajes que somos los unos a los ojos de otros, los sentimientos convenidos que creemos experimentar y los que descubrimos en el otro, y esa acción dramática superficial, constituida por la intriga, que no es más que una cárcel convencional que aplicamos a la vida». Los tropismos, según la definición de Nathalie Sarraute, son «movimientos indefinibles, que rozan muy rápidamente los límites de nuestra conciencia; están en el origen de nuestros gestos, de nuestras palabras, de los sentimientos que manifestamos, que creemos experimentar, y que creemos que es posible definir. Me han parecido y me parecen la fuente secreta de nuestra existencia».

Esos tropismos inventados por Nathalie Sarraute, cuya significación en el marco de lo que llamamos novela psicológica veremos más tarde, verifican una vez más ese peculiar carácter «objetivo» de la nueva novela francesa. Aun cuando teóricamente los nuevos novelistas no dejen de repetir a cada momento que el paso dado por ellos en lo referente a la evolución de las estructuras novelísticas no es un intento de imponer una única manera de escribir, y por lo tanto una única concepción posible del arte y del mundo, y aun cuando hayan llegado a las mismas conclusiones por distintos caminos, resulta fácil advertir una coincidencia profunda en todas sus búsquedas teóricas, hasta tal punto que los libros de ensayos de Nathalie Sarraute y Alain Robbe-Grillet, contienen pasajes enteros que parecen pertenecer a la misma persona. Por otra parte, estos tropismos de Nathalie Sarraute, constantes e inalterables respecto de sus manifestaciones accidentales, la personalidad, la afectividad, la conciencia, son el producto de la misma visión de la realidad expresada por Butor y Robbe-Grillet, trasladada esta vez al plano de lo psicológico. El tropismo constituye una instancia única, inalterable, de la que sólo percibimos los símbolos, toda una entretejida maraña de actos, sentimientos, emociones y pensamientos, que adquieren una función de engañosa representación y que, expresados como datos problemáticos ante la conciencia del observador, deben ser analizados sólo en la medida en que permiten el acceso a su verdadera esencia, vale decir, al tropismo. Esta concepción de la vida psíquica, superpone una doble «objetividad», la de la cosificación de la vida psíquica en sí misma, mediante la adjudicación del origen de todos sus fenómenos a un motor único, el tropismo, y la de la estructura novelística, por cuanto, de la misma manera que sucedía en el caso de Michel Butor, todos los hechos de la novela aparecen como una representación de un hecho único, el tropismo, que yace oculto bajo los demás, sin que el autor nos señale su presencia, y de cuya existencia sólo podemos apercibirnos manejando las claves teóricas capaces de denunciar este «realismo esencial».

La conciencia y el ojo

La nueva novela francesa intenta fundamentar el sentido de su trabajo en base a tres o cuatro puntos principales, que hacen referencia a los procedimientos de la novela tradicional, considerando algunos de ellos ya perimidos y tratando, por lo tanto, de echar las bases de la novelística futura en base a otros nuevos. Esta formulación polémica condena, primero de todo, la intervención del autor en sus narraciones, las complejidades de la intriga, el abuso del análisis psicológico, la profundidad y la importancia excesiva atribuida al personaje. Debemos ver ahora qué hay de novedoso en esta polémica y qué de útil para la novela del futuro. El título de un ensayo de Robbe-Grillet, «Un camino para la novela futura», tiene, además de connotaciones de verdadero manifiesto, la pretensión normativa que el autor niega reiteradas veces sustentar a lo largo de su libro. En lo referente a la intervención del narrador en sus ficciones, no puede decirse que el Nouveau Roman aporte valor nuevo, salvo perplejidad natural que asalta al lector cuando comprueba que a lo largo de las novelas de Nathalie Sarraute, Robbe-Grillet y Michel Butor, esa intervención menudea, y frecuentemente es demasiado visible —en el sentido de que la convención novelística se ostenta mucho más que en otros casos, por ejemplo el de Dashiell Hammett o de Ernest Hemingway—. No nos referimos naturalmente a esa objetividad de la estructura novelística que aludíamos más arriba, mediante la cual, el autor rompía todo vínculo con su relato. Es evidente que esta voluntad se cumple en la nueva novela desde el punto de vista de las estructuras generales, salvo quizás en el caso especialísimo de La modificación, de Michel Butor, donde se ordena el relato a partir de la segunda persona del singular, rompiendo las habituales primeras o terceras personas del relato tradicional. Esa segunda persona del singular —ese «usted» con que comienzan todos los períodos y párrafos, reiterado y casi acusador— proviene sin ninguna duda del propio narrador, ya que conoce y domina los detalles más íntimos del personaje, incluso sus pensamientos y sus impresiones, con una perspectiva que si bien observa ciertos elementos propios de la narración en primera persona, como por ejemplo el registro exclusivo de hechos ocurridos en presencia del personaje principal, es sin duda la del narrador omnisapiente, condenada por los teóricos de la narrativa contemporánea, por considerar que tal narrador ubicuo y omnisapiente, traiciona por su constante presencia el modo verdadero como se opera nuestra percepción de lo real. No hay duda de que Butor es consciente de todos estos detalles propios del arte novelístico y que su intento de utilizar la segunda persona del singular, como punto de vista ordenador de su relato, no es casual. El procedimiento elegido produce como resultado una inteligente novela, que da por momentos la impresión de carecer de un novedoso respaldo vital.

En un ensayo de Situación, dedicado a Mauriac, Sartre condena la comodidad del escritor omnisapiente y afirma que el hecho de que Dios pueda estar en muchos sitios al mismo tiempo —dentro y fuera de los personajes, en distintos lugares, viendo la interioridad de varios personajes a la vez— hace de él un mal novelista. Sartre hace de paso extensivo ese cargo a Mauriac. Las previas experiencias de Joyce, de Proust, de Hemingway, de Dos Passos y de Faulkner, respaldaban ya, en la década del treinta, las acusaciones de Sartre. Él mismo había estudiado con paciente inclinación el instrumental novelístico de la generación perdida y casi al mismo tiempo, en Italia, Cesare Pavese traducía a su idioma natal las obras más importantes de los narradores norteamericanos. Esto prueba la relativa novedad de los postulados del Nouveau Roman, pero por otra parte vuelve lícitas sus quejas reiteradas contra los narradores académicos que todavía pretenden que una verdadera novela sólo puede escribirse a la manera de Balzac o de Stendhal. Aun cuando se cuestione la novedad de los principios del Nouveau Roman, es necesario reconocer que sus miembros son auténticos, aunque no únicos, herederos de la tradición narrativa de nuestro tiempo.

Bregar por la reducción de la intriga novelesca, por considerarla un recurso ya perimido, es una postulación necesaria aunque, ya en nuestra época, algo tardía. En el año 1914, James Joyce, con la publicación de Dubliners, probaba que semejante recurso pertenecía ya al pasado. Incluso si observamos atentamente la magna novela de Proust, En busca del tiempo perdido, advertiremos que su construcción no está hecha en base a ninguna intriga propiamente dicha, si por intriga entendemos una serie de acontecimientos que el novelista ordena de antemano, y cuya aparición en el decurso del relato gradúa para lograr el interés del espectador despertando su curiosidad y su impaciencia por llegar al desenlace. Gran parte de la novelística de las últimas décadas del siglo pasado, a partir de La educación sentimental de Flaubert, había ya reducido la intriga, y toda la narrativa posterior a Joyce y Proust dan ya por sentado el concepto fundamental de que la intriga es un elemento dudoso en la estructura novelística, y que su reducción, e incluso su eliminación, permiten enriquecer el relato en lo referente a sus posibilidades de representación de la realidad. Los miembros del Nouveau Roman insisten sobre este punto como si ignoraran ese desarrollo, tan claramente visible por otra parte en la historia literaria de nuestro tiempo. Sin embargo, pareciera que esa actitud se debe, más que a un retraso de información, a la reacción de la crítica francesa ante sus libros, que pretendía imponer, frente a ellos, los modelos más retrógrados que pueblan el gélido panteón oficial. Frente a semejante pretensión, ignorante y reaccionaria, la insistencia teórica de los miembros del Nouveau Roman queda plenamente justificada.

Lamentablemente el examen que debemos hacer de estas teorías excede en mucho, por su complejidad, el escaso tiempo de que disponemos para esta conferencia. Queremos, sin embargo, plantear en forma detallada el problema de la psicología, ese componente novelístico que no sólo ha permitido tantas discusiones y se ha convertido muchas veces en el tema central de obras literarias gigantescas, sino que ha permitido también iluminar con una luz nueva y poderosa el sentido de grandes obras maestras del pasado. Quien quiera que haya leído los ensayos de La era de la sospecha, convendrá con nosotros que el tema central de ese libro no es la novela, sino más bien la psicología de la novela. Sin embargo, todo el libro es un intento —vano, por otra parte, como lo señala muy bien Ernesto Sabato, en El escritor y sus fantasmas— de ridiculizar y al mismo tiempo venerar la pasión por lo psicológico que parecía ser común a los novelistas del pasado. Con ironía, Nathalie Sarraute cita las palabras de Virginia Woolf en las que la gran escritora inglesa afirma que para los novelistas modernos «el interés se encuentra en los rincones oscuros de la psicología». Este rechazo de lo psicológico está sostenido por diversos argumentos: el primero, que la concepción tradicional del personaje está ligada a la visión del mundo individualista de la burguesía; el segundo, que el buceo analítico en busca de la esencia de la naturaleza humana está asentado en la cruda falacia de concebir, prejuiciosamente, una naturaleza humana que no existe; el tercero, que la pretensión de Proust y otros novelistas de ir hasta el fondo de la conciencia humana, es una pretensión descabellada, porque la conciencia humana no tiene fondo. Como se puede observar a simple vista, estas razones no invalidan la novela psicológica, sino apenas esta o aquella concepción de la psicología. No cabe ninguna duda de que el personaje de la novela propio del individualismo burgués, con su nombre y su apellido, su nítida genealogía, sus rentas, su ropa interior inicialada y su cigarro preferido, no sólo debe desaparecer de la novela de nuestro tiempo, sino que ya lo ha hecho. Lo que no debe desaparecer es la persona humana, cuya individualidad —no su individualismo— en una sociedad racionalmente organizada, debe encontrar una ubicación adecuada que le permita desarrollar libremente todas sus potencialidades vitales. Mientras esa situación no se produzca, la función de la novela consistirá en reflejar —como ya lo ha hecho— esas diferentes relaciones del individuo con su grupo social, relaciones que se modifican a lo largo de la historia. De ese modo, podemos observar que, en contraposición de la novela individualista de la burguesía, ha surgido la novela moderna, una nueva clase de personaje que ilustra los cambios de perspectiva y de situación del hombre en la historia. Perdida ya la seguridad y la nitidez de su situación en el mundo, propia del apogeo de la burguesía, el personaje de novela se ha convertido en el individuo solitario que mantiene con su grupo una confusa relación, como resultado de la alienación de sus potencias individuales. Podemos observar que el personaje de El proceso de Kakfa está nombrado por una simple inicial, la letra K. Como bien lo señala Michel Butor, el ejemplo más típico de personaje que ilustra al hombre de nuestro tiempo en la novelística de William Faulkner, el Popeye de Santuario, aparece nombrado por un simple sobrenombre. Del individuo nítidamente configurado en la novelística del siglo pasado, la novela contemporánea ha recogido un simple despojo de ser humano, extraviado en un mundo sin sentido que amenaza estallar en cualquier momento.

Por supuesto que dejamos la afirmación de Nathalie Sarraute de que el alma humana no tiene fondo, en el terreno de la pura corazonada. «Los tiempos han pasado» —dice— «en que Proust habría podido creer que, llevando su impresión tan lejos como se lo permitiera su poder de penetración (él podía) tratar de ir hasta ese fondo extremo donde yace la verdad, el universo real, nuestra impresión auténtica. Todo el mundo sabe bien ahora» —comenta la autora— «instruido por decepciones sucesivas, que no hay fondo extremo. Nuestra impresión auténtica es revelada emergiendo de fondos múltiples; y esos fondos se escalonan al infinito.»

Según Nathalie Sarraute, Proust no habría hecho más que deslizarse por la superficie de la conciencia. No hay fondo y no hay tampoco ese pequeño núcleo, ese diamante pequeño, lleno de reflejos sombríos y húmedos, depositados en el interior de cada uno de nosotros, cada una de cuyas caras emite un resplandor particular, cuyo reflejo aumentado, como en esos juegos de puntería por radar que existen en los parques de diversiones, se produce al mismo tiempo en nuestra conciencia y en nuestros actos, repitiendo siempre las mismas invariables posibilidades, esa joya recóndita a cuyo encuentro vamos para reconocernos como pertenecientes a una especie determinada entre las infinitas especies que pueblan este hostil universo, ese fragmento mítico de la gran piedra original a la que llamamos naturaleza humana. «Esa naturaleza —dice Robbe-Grillet—, común a todos los hombres, eterna e inalienable, no necesita más que un Dios que la haya fundado.» Es justamente porque compartimos la certeza de que esa naturaleza humana, preestablecida e invariable, no existe, que nos parece todavía más necesaria una novela psicológica. Hasta ahora, este género, si se nos permite llamarlo así, ha limitado sus análisis de acuerdo con esta concepción de la naturaleza humana, que se ha valido para ello de los métodos de introspección clásica, enriquecidos más tarde por el psicoanálisis. Hay toda una línea de la literatura de nuestro tiempo, una línea que arranca quizás en William Blake, que pasa por Rimbaud y por Lautréamont, y que es ejercida sistemáticamente por los surrealistas, que ilustra convenientemente esa afirmación de Nathalie Sarraute en el sentido de que «no existe ese fondo extremo» del corazón humano. Pero sus resultados no han sido la comprobación de esa infinitud; se ha partido de su presupuesto y sin embargo esa literatura ha podido efectuar un serie de comprobaciones y de verificaciones que si bien no han contradicho la afirmación original, han puesto en claro sin embargo, haciendo conocidas ciertas zonas de lo desconocido, un fragmento más de la conciencia que el hombre tiene de sí mismo. Por otra parte, esos tropismos, esos movimientos, que según Nathalie Sarraute, son la fuente de toda nuestra vida psíquica, ¿qué son, sino el intento de establecer una característica universal que nos ayude a definir la conciencia humana? Posiblemente, en el caso de Nathalie Sarraute, así como estamos de hecho ante una novelística psicológica, estemos también ante una psicología. Esta circunstancia no es en sí reprochable, siempre y cuando no limite la búsqueda del escritor, y lo induzca a confundir el sentido de los fenómenos con los que se enfrenta en su investigación, juzgándolos arbitrariamente como comprobaciones de sus preconceptos teóricos. Repetimos que no estamos frente a un rechazo de la novela psicológica, sino simplemente de tal o cual concepción de la psicología. Nuestro deber como escritores, conscientes ya de que no existe una naturaleza humana establecida de antemano, consistirá en tener presente el movimiento dialéctico de la conciencia humana, condicionado por las interacciones complejas que esa conciencia —esa subjetividad— mantiene con el mundo objetivo real en sus distintos niveles englobados en lo que genéricamente denominamos naturaleza e historia. Ese deber, sin embargo, y teniendo en cuenta el modo peculiar de exploración de la realidad, distintiva de la literatura, no puede cumplirse manejando dogmáticamente ninguna verdad preestablecida, sea esta la de una naturaleza humana o la de cualquier otra relación ya verificada, o bien por la literatura del pasado, o bien por la ciencia en cualquiera de sus especialidades. Debemos recordar aquí la comparación hecha al principio, acerca del «excavador en el infierno de la mina»: el trabajo del escritor se caracteriza por ser una exploración en un medio oscuro, peligroso, y la eliminación de esa oscuridad y ese peligro, dan como resultado inevitable una anulación del aporte de invención y conocimiento que debe implicar toda obra artística.

Como hemos visto, no hay en la nueva novela francesa una negación verdaderamente fundamentada de la novela psicológica, sólo lo hay de tal o cual psicología. Podemos decir aproximadamente lo mismo al analizar los conceptos de Robbe-Grillet acerca de la profundidad: «Existe hoy, en efecto, un elemento nuevo —dice Robbe-Grillet—, que nos separa esta vez radicalmente de Balzac, de Gide o de Madame de Lafayette: es la destitución de los viejos mitos de la profundidad. Se sabe que toda la literatura novelesca reposaba sobre ellos, sólo sobre ellos. El rol del escritor consistía tradicionalmente en cavar en la naturaleza, profundizarla, para alcanzar capas cada vez más íntimas.» Esta profundización de las cosas, sería, según Robbe-Grillet, la expresión de una concepción esencialista del mundo, que hubiese estado buscando en ella un «más-allá» metafísico. Debemos, por lo tanto, rescatar la superficie de las cosas, por considerar que esa superficie no constituye una máscara sino una clave fundamental de la relación que nosotros los hombres mantenemos con ellas.

¿Es verdaderamente profundidad la búsqueda de un «más-allá» metafísico de las cosas? ¿Es esa concepción de la «superficie» de las cosas, sostenida por Robbe-Grillet, algo distinto de un «más acá» irreal, que traiciona verdaderos alcances de nuestra percepción inmediata del mundo objetivo? Trataremos de responder a estas preguntas. En primer lugar la profundidad no es, como pretende Robbe-Grillet, la búsqueda de un «más-allá» metafísico, ni una proyección animista o antropocéntrica con que encubrimos el divorcio implacable —y trágico— que constituye nuestra relación con las cosas. La posibilidad de un saber gradual y aproximativo acerca de ellas, con la consecuencia de su posible utilización para fines establecidos por nuestras necesidades, y sin perder de vista las leyes a las que la naturaleza las somete —gravedad, temperatura, opacidad, o transparencia, etc.—; por el contrario, teniendo en cuenta esas leyes para extraer un mayor provecho de ellas, todo ello prueba que nuestra profundización no tiene en vista ningún más allá metafísico. Por el contrario, es esa preeminencia de su «superficie» la que abre un vasto terreno en el que instalamos un más allá metafísico, trágicamente incognoscible, en la que las innegables capas profundas de las cosas se convierten en una quimera. Si limitamos, como lo pretende Robbe-Grillet, el mundo no ya a lo que somos capaces de registrar con nuestra mirada, sino sólo con ciertas aptitudes especiales de nuestra mirada, la de distinguir las distancias, las medidas, los volúmenes, es decir, su apariencia (y digamos de paso que estamos en pleno centro de la estética realista), o los fragmentos vacíos de una apariencia que hemos seleccionado de un modo arbitrario, rompemos deliberadamente la unidad de la conciencia humana, capaz de operar a distintos niveles de una aprehensión, y por lo tanto, una transformación de las cosas. Bastaría decir, para rebatir esa pretensión de Robbe-Grillet, que la «constancia» de las cosas, esa cualidad mediante la cual las cosas permanecen siendo lo que son, a despecho de la corriente incesante del tiempo y a despecho del cambio incesante que es su consecuencia, sólo puede concebirse, por una parte, como una función de la subjetividad humana, es decir, como una coherencia que nosotros prestamos al mundo objetivo, sin que ello signifique que operemos en ellas una deformación, como lo prueba el hecho que podamos utilizar para nuestros fines. Por otra parte, aun cuando esta afirmación fuese falsa, y Robbe-Grillet tratase de rebatirla, no podría limitarse a la superficie de las cosas para hacerlo, sino que tendría que apelar a sus capas más íntimas, vale decir a su profundidad.

Por último, es necesario señalar que esta apoteosis de la superficie del mundo, es también un intento de profundización. La mirada de Robbe-Grillet se posa definitivamente en la superficie de las cosas, después de haber vuelto de su profundidad, y determinarla incognoscible. Esa incognoscibilidad constituye un doble fondo, real e implacable, puesto que su superficie es al mismo tiempo su fondo y su superficie. Este hombre que curiosamente asegura que «un día, el hombre, se liberará (de la tragedia)», se ha instalado en el exterior del mundo rechazando su interioridad, y pretendiendo, a pesar de las mil pruebas que tiene a la vista para sostener lo contrario, que esa interioridad no existe. Debemos notar que su afirmación, aunque provenga de un hombre que rechaza la tragedia, tiene un sentido trágico. Más todavía: representa esa fase posterior a toda tragedia, de anonadamiento e inmovilidad, en la que la batalla ha concluido, y el esfuerzo trágico, protagonista de esa batalla, se sumerge para siempre en la parálisis y en la muerte.

Nosotros

¿Qué conclusiones podemos sacar de este rápido análisis del pensamiento de la nueva novela francesa? Para empezar, debemos reconocer la deuda que tenemos con ella. Es indudable que los espléndidos ensayos de Butor, ciertos capítulos de su novela La modificación, que las a veces bellas novelas de Robbe-Grillet, que los sutiles análisis psicológicos de Nathalie Sarraute, constituyen un enriquecimiento de la gran tradición literaria de Occidente. La parcialidad de sus juicios, el carácter dogmático de sus afirmaciones acerca de los procedimientos novelísticos, pueden quedar justificados por los ataques que sobre estos escritores ha dirigido una y otra vez la crítica reaccionaria. La narrativa de nuestro tiempo ha superado hace muchos decenios las pretensiones retrógradas de esos académicos ignorantes y fatuos que perturban a menudo las solitarias batallas que el artista libra continuamente para lograr su propia expresión, una expresión que justifique ante sí mismo y ante los demás hombres. El carácter experimental de la nueva novela francesa, y el esfuerzo de sus representantes por hallar nuevos caminos para la expresión novelística, indican una reflexión preocupada y rigurosa sobre esos problemas. Sin una constante exploración que renueve sus formas y sus procedimientos, la novela está condenada a morir.

Entre nosotros, esta conciencia no se observa demasiado a menudo. Los más reaccionarios manejan todavía —y las manejan mal— las viejas formas de la novela burguesa, bastardeadas por el ir y venir de los repetidores, de modo que hacen una absurda imitación de segunda mano, llena para colmo de fatuidad y desprecio, como sucede en el caso de Manuel Gálvez, para quien Faulkner escribía mal, y para quien Hemingway no era lo bastante idiota, como para que no hubiese idiotas mayores que se tomaran el trabajo de leerlo. Es necesario denunciar esta insolvencia monstruosa y canallesca, sobre todo si tenemos en cuenta que proviene de un hombre que se ha llamado a sí mismo muchas veces «el Tolstoy americano». Semejante ignorancia entorpece las búsquedas de los narradores argentinos, empeñados en hallar una expresión apropiada a nuestras circunstancias actuales, una expresión que tenga en cuenta la peculiaridad de nuestro lenguaje, las vastas zonas de la vida y la literatura que permanecen ocultas todavía a nuestra conciencia cultural, y nuestra particular situación étnica, económica, histórica y política.

Los novelistas franceses han insistido, y con razón, en el hecho de que la novela tiene leyes de construcción propias, como la música, o como la pintura, leyes quizá menos visibles, menos separadas de nuestra subjetividad, por el carácter particular de su material básico, el lenguaje; el esfuerzo de Butor, Sarraute, Robbe-Grillet, ha sido el de lograr una «objetivación» que permita al novelista una mayor libertad en cuanto a sus elecciones fundamentales como artista creador, e impida al mismo tiempo que ciertos críticos y cierto público, e incluso ciertos malos escritores, traten de dar recetas, imponer contenidos, o pretender llamar novelas a cuanta tontería se imprima en el papel distribuida en forma de descripción y diálogo.

El deber de nuestros novelistas es tomar conciencia de estos problemas. Hasta ahora, en las obras más altas de nuestra novelística se nota un retraso, una demora respecto de la cabal comprensión de los problemas propios de la novela. Incluso ese novelista nato que fue Roberto Arlt desdeñó en un momento dado —recuérdese el prólogo de Los lanzallamas— las conquistas técnicas de su época que habrían enriquecido sus posibilidades expresivas. El salto dado por Wernicke en La ribera es significativo, por cuanto, habiendo comprendido que la finalidad fundamental de un narrador es narrar, limpió la novela de todo eso que nosotros los argentinos acostumbramos llamar «literatura entre comillas», repudió el verbalismo orgiástico del que no habían podido liberarse del todo ni siquiera Arlt o Güiraldes, y compuso una novela sencilla, adecuada a la historia que contaba. Es fácil asegurar que esa sencillez es producto de una compleja reflexión. Hoy, sin embargo, nos parece necesaria una mayor complejidad en las estructuras novelísticas, si queremos de verdad crear algo duradero en ese terreno.

Muchos falsos nacionalistas sostienen que preocuparse de un movimiento literario extranjero es renegar del propio país y de la cultura nacional; que aceptar los resultados de una investigación, hecha en cualquier sitio que no sea el país de uno, invalida la verdad y la utilidad de esos resultados en el mismo instante en que se los adopta. Además de ser nociva por estar dictada por ignorancias y prejuicios, semejante afirmación es peligrosa porque constituye una especie de semiverdad. A veces, un descubrimiento, un invento, una innovación —aunque se trate de esos inventos delirantes que saben ser a veces las novelas— tienen una utilidad relativa, adecuada solamente al medio que les dio origen, y que, trasladadas a otro medio pueden no ser más que motivo de confusión. Eso no impediría que el señor Abelardo Ramos se haga pedazos si se arroja de un sexto piso haciendo caso omiso de las leyes de gravedad sólo porque fue verificada en Inglaterra. Sin embargo, el narrador debe manejar con sutileza y cuidado el acervo de técnicas y procedimientos que pueda estudiar en cualquier literatura, sea la suya propia o sea una literatura extranjera. La urgencia, el miedo, la inseguridad, el desprecio y la intimidación pueden sustraerle a menudo la paz necesaria para el estudio, y confundirse también con los imperativos de su verdadera tarea. Su misión principal deberá consistir en preparar su mente y su corazón de modo tal que su conocimiento lo ayude a comprender mejor la vida que vive, con su dolor y su miseria y también con sus fugaces victorias irrescatables, y en tanto que esa vida cotidiana y pequeña marcada por la convivencia indique a su conocimiento qué selección deberá hacer de la realidad, que llevará la señal de su amor o su desprecio. Sin esa carga inicial, ninguna técnica, ninguna cultura le servirá para nada.

Por esta noche, ninguna otra cosa nos queda para decir salvo que esperamos haber puesto en claro algún mínimo fragmento de verdad, y que dedicamos esta modesta comunicación a la memoria de William Faulkner, la lectura de cuyas obras despertó en nosotros un incurable amor por la novela y cuyas oscuros mitos han enriquecido para siempre el corazón de todos los hombres.

SOBRE EL ARTÍCULO EN QUE DELLA VOLPE TRATA DE REBATIR A LUKÁCS (4)

En su articulito «Polémica sobre el realismo», presumiblemente fragmento de un trabajo más extenso, Galvano Della Volpe pretende rebatir a Lukács y a Plejanov esgrimiendo los mismos argumentos que aquéllos han utilizado para llegar a las conclusiones por él rebatidas. Se apoya en Engels y en Lenin, citando las valoraciones que éstos han hecho, respectivamente, de la obra de Balzac y Tolstoy. No advierte que estos enfoques padecen los mismos errores que el de Lukács, incluso que el suyo propio. En realidad, no basta una opinión estética de los creadores del materialismo dialéctico, y menos una opinión erróneamente fundamentada, para erigir sobre ella una teoría del arte. Para Engels, Balzac es un novelista admirable porque, «a modo de crónica, describe, casi año por año, desde 1816 a 1848, el progresivo avance de la burguesía en ascenso sobre la sociedad nobiliaria que después de 1815 se había reconstruido…», etc. Más adelante, Engels fija un motivo que ya se ha hecho clásico en las discusiones sobre estética literaria en las que participan marxistas ortodoxos y heterodoxos: la conocida anécdota sobre las simpatías monárquicas de Balzac y la negación expresa de las mismas en la sustancia íntima de su obra. Sin embargo, es necesario reconocer que Balzac es un gran escritor incluso cuando la lucha de clases no emerge claramente de sus obras, ni es el tema o la implicancia directa que podemos extraer de ellas, como sucede con La niña de los ojos de oro o La obra maestra desconocida, con cuyo personaje central el joven Marx solía compararse melancólicamente, según lo consigna la biografía de Isaiah Berlin (NRF, Gallimard, pág. 13). Sostener que el valor de Balzac reside solamente en la iluminación de esa lucha de clases, permite inferir que Rimbaud, Baudelaire, o Kafka mismo, objeto del estudio de Lukács impugnado por Della Volpe, no tienen valor alguno.

El presupuesto de que la literatura debe mostrar solamente las contradicciones sociales para ser útil o progresista, al mismo tiempo que lleva a Lenin a hacer afirmaciones que asustarían a los dogmáticos, (5) lo induce a valorar injustamente a un escritor como Dostoievski, oponiéndolo a Tolstoy. Podemos, al incorporar a Dostoievski a la lista de los valores permanentes y positivos de la literatura universal, usar las mismas palabras empleadas por Lenin para reconocer el genio de Tolstoy: «Ver el nombre de un gran artista junto al de la revolución que él manifiestamente no ha comprendido y de la cual abiertamente se ha mantenido alejado, puede, a primera vista, hacer la impresión de algo extraño y artificioso».

Los enfoques centrales que el marxismo ha hecho de la literatura sirven para caracterizar ciertos hechos que, evidentemente, la literatura ha incorporado siempre, en mayor o menor medida según los casos, a su esfera de representación. Pero valorar el grueso de la literatura a través de esos raseros implica caer, se quiera o no (y se anatematice o no quien lo señale) en el sociologismo o en el economicismo más absurdamente mecanicista. La literatura puede reflejar porciones de realidad mucho más ricas que las contradicciones del capitalismo, la explotación del hombre por el hombre, y el optimismo oficial del materialismo dialéctico. No quiero decir que estos hechos no deban ser reflejados, sino que, en primer lugar, el exclusivo registro de esos hechos empobrecería la perspectiva del escritor, y, en segundo término, que existen escritores que no los registran en sus obras y sin embargo no sólo no deben ser considerados como enemigos de la revolución, sino más bien como enriquecedores de su contenido.

Es necesario mostrar que, contrariamente a lo que afirmaría Della Volpe, no es la valoración que Engels hace de Balzac lo que prueba la equivocación de Lukács, ni la que Lenin hace de Tolstoy, porque, en esencia, no hay en la posición de Lukács nada que difiera realmente de la de Lenin y Engels. Tampoco lo hay en Della Volpe. La caracterización que éste hace de Ibsen, «representación insuperable de la hipocresía burguesa, y por lo tanto, de las antinomias internas de la moral individualista, ciertamente irresolubles desde dentro», no se diferencia en absoluto de la interpretación que Lukács hace de un novelista como Conrad. En los cuatro casos, el contenido de la argumentación es el mismo, a veces enunciado casi con las mismas palabras. También Conrad expone, a su pesar según Lukács, la terrible explotación imperialista en los países coloniales: «el escritor formula preguntas desde un ángulo tal que, independientemente de la confianza inquebrantable que le inspire el capitalismo, no deja advertir en sus relatos cuál es su concepción del problema social» pero «si en Conrad la “pregunta razonable” excluye los grandes problemas sociales de su época, que ni siquiera se insinúan en sus libros, permite una “victoria del realismo” en la medida en que hace desaparecer de su obra todo lo que, en la visión del mundo del autor, podría impedir —o sencillamente desviar— la representación verídica de un sector de la vida» (6). Según esta tesis de la «pregunta razonable» el mérito de Conrad residiría, no en haber reflejado lo que su literatura nos muestra, sino en haber dejado de reflejar su hostilidad al socialismo. Su valor no corresponde a su palabra, sino a su silencio. Esto es lógicamente un absurdo, en el que la crítica marxista de la literatura dejará de incurrir cuando esté en condiciones de aplicar su rica teoría filosófica, su concepción debidamente compleja de la realidad, a la realidad misma. El pecado original de la perspectiva de Lukács es su socio-economicismo, que lo lleva a ignorar algo que sabe, o ver que si bien la historia es producto de la interacción dialéctica de todas las fuerzas que componen la realidad social, incluso las fuerzas de la naturaleza, interacción en la que predomina el factor económico cuando se produce una coyuntura peculiar, no siempre el escritor es consciente de tal fenómeno, sobre todo si tenemos en cuenta que en determinados períodos históricos esa preeminencia de lo económico-social no es claramente visible, y por lo tanto su visión de la realidad se orienta en un sentido diferente. Es posible que la ideología pueda determinar por qué un escritor (y ya veremos que esto no es tan sencillo como parece a primera vista) elige una perspectiva y no otra, un tema y no otro, para escribir sus obras. Pero lo que la ideología tendrá el sumo cuidado de investigar minuciosamente y probar en forma terminante, rigurosamente científica, es si el contenido y la visión del mundo que un escritor da desde su perspectiva elegida es o no un enmascaramiento de su elección.

No sucede lo contrario con Della Volpe; para éste, lo bueno de Flaubert en Madame Bovary es que expone «uno de los trazos más profundos de las costumbres burguesas: el vicio de la evasión romántica de la mujer que no trabaja». Debido a su enfoque sociologista, Della Volpe reduce el contenido de la obra y deforma las intenciones de Flaubert. Su actitud ligeramente perdonavidas lo induce a rescatar a Flaubert por un mérito que éste hubiera estado lejos de admitir. Para Flaubert, Madame Bovary no es, ni mucho menos, una viciosa romántica que no trabaja, sino una mujer rebelde que no soporta los límites espirituales estrechos que le impone la sociedad en que vive. Pero yo mismo incurriría en el error de Della Volpe si tratara de caracterizar toda la obra a través de una de sus tendencias parciales. No sería fiel ni al materialismo dialéctico, ni a la realidad.

La ausencia de una estética marxista no implica la imposibilidad de su formulación. Las observaciones de los teóricos mencionados más arriba son erróneas porque, abarcando una pequeña porción de la esfera de representación de la literatura, pretenden estudiarla en su totalidad. Tales conceptos impedirían una valoración justa de la obra de Kafka, Faulkner, Pavese, Joyce, Elliot, Pound y muchos otros. Intentar salvarlos por las consecuencias positivas que han aportado para una ideología socialista que muchas veces no han tenido en cuenta o no han comprendido lo suficiente, o rechazarlos por estas razones, es dejar de considerar en absoluto el registro de la realidad que han hecho con sus obras. El mundo poético de Kafka no es importante por revelar de un modo indirecto la naturaleza de las relaciones humanas en la atmósfera social de la Praga de principios de siglo. Si solamente ése fuera su valor, todo el contenido real de su obra quedaría reducido a mera ideología. Debemos tener en cuenta que los problemas expuestos por Kafka, y la estética ejercida a tal fin, no sólo son auténticos y útiles para que el hombre conozca su situación real en el universo y dentro de la comunidad humana, sino que una sociedad incapaz de comprenderlos, y de reconocerlos en toda su real dimensión es, antes que nada, y necesariamente, una sociedad enajenada. Y esto no es, como podría ser tergiversado por algún oportunista dogmático, una crítica a la intelectualidad soviética que, por problemas inherentes a una etapa de afirmación definitiva del socialismo, no estuvo preparada para comprender el ardiente testimonio de la poesía de Kafka, sino sobre todo una crítica a la burguesía occidental que montó una verdadera conspiración de silencio e incomprensión frente a su obra, apresurando la tragedia personal del genio de Praga. Evidentemente, y aunque pueden inferirse consecuencias ideológicas en ese sentido, los problemas que Kafka plantea en sus obras no son problemas históricos sociales. Pero por no serlo, no debe inferirse que son falsos problemas. Si se nos da por considerar ideología hipócrita todo lo que no sea pensamiento político, o económico, o social, adscripto al materialismo histórico, casi toda la gran literatura cae fuera de nuestra consideración. Tampoco son válidas afirmaciones (como las de Lukács en el epílogo de su en muchos sentidos admirable libro El asalto de la razón) de que sólo las corrientes de escritores que han creído en el progreso o han hecho una obra realista, o han permitido la formulación gradual del aparato ideológico del materialismo dialéctico para el estudio de la realidad, pertenecen a la verdadera tradición de la cultura humana. Si afirmamos eso, nuestra concepción de la historia se tiñe de escatología, porque estamos juzgando el pasado desde el futuro, incorporando al pasado elementos que en su presente no tenía, y que pertenecen al presente del futuro, todavía inexistente respecto del pasado. Hay mucho de predestinación allí, sobre todo si tenemos en cuenta que las formulaciones progresistas de los intelectuales «rescatables» aparecen siempre envueltas en concepciones del mundo que rebasaban e incluso contradecían esas afirmaciones. Y, para volver a la literatura, ante esta teoría nos enfrentamos otra vez con el mismo problema, vale decir con la desconsideración en bloque de la mayor parte de la historia de la literatura.

Otro error de apreciación por parte del método crítico que estoy tratando de analizar, es partir del presupuesto de que la creación literaria se hace con ideas, racionalmente. En parte esto es verdad, porque sería absurdo afirmar que la literatura es producto de un irracionalismo absoluto, tan absurdo como afirmar que lo es de un racionalismo absoluto. Sin embargo, es necesario reconocer que la concepción platónica de la creación poética sigue siendo válida, por lo menos hasta que no se demuestre lo contrario. Las valoraciones críticas hechas por Lukács y Della Volpe están teñidas de prejuicios racionalistas, teniendo en cuenta que no reconocen en la obra poética más que los aspectos ideológicos, racionales y conscientes, aunque teóricamente expresen lo contrario, y dejando de lado el hecho innegable, exhibido a través de toda la historia de la literatura, tanto en las obras literarias como en los testimonios de sus creadores, de que la finalidad fundamental de la obra poética es captar ciertos aspectos de la realidad imprecisos, oscuros e irracionales, y hacerlo por medio de una disciplina que para registrarlos no puede valerse más que de procedimientos que involucran alusión, oscuridad, intuición e irracionalismo. Tratar de expresar la realidad por medio de conceptos ya manejados o aclarados no sería la finalidad de la literatura, sino el fin de la literatura. Para eso hay una disciplina más válida y apta, la ciencia. El objeto fundamental de la literatura es, atravesando la entretejida y endurecida maraña de los conceptos conocidos (que generalmente dejan de funcionar dialécticamente sobre una realidad que los excede de modo gradual), dar un salto al mundo de lo desconocido (7), con métodos no totalmente racionales de exploración, sin que esto signifique una preferencia reaccionaria de lo irracional por sobre lo racional, sino todo lo contrario: el fin último de esta búsqueda a menudo irracional es justamente producto de una voluntad de claridad y objetivación. En esa búsqueda, todo lo que sea hallado auténticamente, es útil al hombre. El mismo Henry Miller, a quien Lukács menciona despectivamente, y no sin cierta razón, con un criterio moral con el que se sentiría identificada cualquier presidenta de Acción Católica, el mismo Henry Miller, repito, que puede ser el ejemplo más típico de escritor que suplanta la verdadera inmersión en la realidad por un palabrerío que simula ser el reflejo de la personalidad arrasada por una realidad más vasta e incontrolable, cuando ejerce una voluntad creadora seria y profunda es capaz de objetivar hermosas y duraderas intuiciones poéticas sobre el mundo. Si como dialécticos no somos capaces de incorporar a nuestra visión del mundo ese registro ardiente de la vida, significa que la concepción que tenemos de ella es pobre y esquemática.

Es innegable la voluntad de Lukács y Della Volpe por aclarar y ampliar, de la manera más honrada y rigurosa posible, las concepciones estético-literarias del materialismo histórico. Si pensamos en otros documentos confeccionados al respecto, podemos advertir claramente la distancia conceptual y moral que hay entre unos y otros. Pero creo que una de las razones fundamentales que invalidan sus juicios, es la exterioridad de los mismos. La prueba de esta afirmación es la oposición que ambos críticos hacen entre Thomas Mann y Franz Kafka. En primer lugar, la oposición misma es producto de una actitud metodológica falsa, porque tratando de establecer a ambos escritores como arquetipos de distintas actitudes frente al mundo, pretenden erigir los caminos seguidos por ellos como los dos caminos posibles para ser seguidos por los escritores del futuro, sin tener en cuenta que, si es que surge un escritor de la importancia de Mann o Kafka, el camino que habrá de recorrer deberá ser completamente distinto al de ellos, y esa independencia estética será justamente la prueba de su importancia. En segundo lugar, es absurdo tomar a un escritor como punto de referencia de otro, como no sea para señalar sus similitudes. Me hace sonreír pensar el hecho de que ambos críticos fijan esa oposición como irreductible, cuando recuerdo que Thomas Mann, significativamente, prologó hace unos años la primera edición alemana de las obras completas de Franz Kafka. Della Volpe, continuando la oposición inventada por Lukács (y quizás extremando hasta esquematizar su concepto de literatura contemporánea, por un prejuicio inverso al de Lukács) expresa: «el arte burgués refinado, aunque de segunda mano, de Thomas Mann (epígono, quizás genial, del realismo del ochocientos)». Donde debería aplicar la dialéctica, la exterioridad de sus juicios de crítico, le impide ver en Mann la síntesis de todas las tendencias de la literatura contemporánea, la utilización irónico-crítica de las formas heredadas de la narrativa anterior inmediata y el primer intento verdaderamente grande (especialmente en la tetralogía José y sus hermanos) de expresar una concepción general del mundo a través de un realismo mágico limpio en lo posible de irracionalidad.

EL PUNTO DE VISTA EN LA CRÍTICA LITERARIA (8)

Michel Butor lo dice bien claro en «La fascinatrice», un ensayo sobre Roland Barthes: la formulación impersonal es una manera de ponerse a resguardo. Es confesarse por la boca de todos: «On écrit pour être aimé». La formulación impersonal es una abstracción y, también, una petición de principio. Quiere decir: «eso ya está verificado, no necesito probarlo». Más que un acto de mala fe es un intento de incorporarse al mundo, es ponerse a salvo no del impudor sino del exilio. Es el «abrigo» en la historia cruda y en la razón. Es una confrontación respondida de antemano: «On appelle triangle…» dice que ya se sabe qué es un triángulo, elípticamente. No soy yo, Roland Barthes, el que lo dice; yo, Roland Barthes, de buena fe, me pregunto ahora «¿Qué es un triángulo?» y encuentro, inmediatamente, que hay ya una respuesta en boca de todos y que puedo, sin riesgos, utilizar el concepto.

Crítica es sinónimo de tautología. La crítica es una repetición. Bajo la forma impersonal, el crítico encubre la tautología. La convierte en necesidad histórica. Por medio de la forma impersonal, la conducta crítica queda institucionalizada. Si «se sabe qué», si de antemano la sanción histórica ha visto lo que el crítico ahora afirma, luego la función de la crítica se manifiesta necesaria, se desprende del cuerpo social como un crecimiento espontáneo. Luego, el «ellos» la genera. El crítico no habla nunca en nombre de sí mismo.

La primera persona del plural oculta también la tautología en lo colectivo. Establece a priori un consenso de la incomprensibilidad de la obra. El nosotros («Sabemos que se llama triángulo a…»), como la tautología «Racine est Racine», tiene también una connotación agresiva. Detrás del nosotros se alinea un batallón del combate. El nosotros reduce la obra al desamparo, le da un aire de floración extranjera. Como nosotros sabemos que se llama triángulo a «veamos: ¿responde la cosa propuesta a la definición de triángulo?, somos nosotros los que tenemos («¿de quién es el mundo? ¿tuyo, mío, o de nadie?» Ezra Pound) lo razonable. El discurso crítico que utiliza la primera persona del plural, por apropiarse del mundo, lo divide en facciones. El «nosotros» revela la tendencia a considerar el gusto como un principio de autoridad y a elevar el pasado como una muralla contra la que la obra viene a estrellarse. Considerado desde el punto de vista de la retórica, el «nosotros» quiere representar también al pensador humanista que, por humildad, por el pudor de la afirmación personal, se escuda en la sapiencia anónima; desde luego, el circunloquio dota a la afirmación de un signo ético que la refuerza todavía más. Todos los puntos de vista críticos que no sean la primera persona del singular no son más que abstracciones. El «ellos» y el «nosotros» tienen, salvo algunos matices, un sentido idéntico: ocultar la sensación de tautología, el malestar de la repetición, delegar en una abstracción que no sea ya la responsabilidad de la crítica, su sentido último. Cuando la crítica afirma su existencia tiembla, secretamente.

Al entrar en la literatura, estoy ya en el reino de lo concreto. La literatura viene a reducir la abstracción, a domarla. Esa reducción nunca es total: recalcitrante, la ganga de la abstracción se adhiere al oro de lo concreto que, apagadamente a veces, deslumbra. Para participar de una obra de arte, tengo que vivir ese deslumbramiento. A él no se accede más que a través del yo.

El saber —el «nosotros»— sirve para la abstracción, no para lo concreto. A lo concreto es el «yo» el que lo vive. Un «yo» que no es el de las afirmaciones del saber sino uno más rico, que abarca la emoción y la sensibilidad. Contrariamente a lo que se piensa, es lo concreto lo que contiene a la abstracción, lo que la realiza. Para llegar a la abstracción —para volver de ella—, el crítico debe pasar por el tembladeral de lo concreto, debe atravesar su desfiladero destellante y salir de él con la experiencia de magia y dolor inherente a todo peligro. Estas experiencias, únicamente yo puedo vivirlas; y para hablar de ellas la única humildad y el único rigor posibles consisten en relatarlas desde ese punto de vista, el del yo estremecido que sabe que únicamente puede reencontrar el saber y el conocimiento a través del deslumbramiento de lo concreto. No hay otra manera de comenzar a hablar de literatura que por aquello que más la distingue, que por aquello que la constituye como literatura. El punto de vista justo es la única garantía —o por lo menos la condición sine qua non— de la exactitud de mis afirmaciones. Cuando delego el «yo» en cuidadosos impersonales, «ellos», «nosotros», hablo, con el pretexto de la literatura, de otra cosa: sociología, lingüística, psicología. Mientras yo no pretenda hacer crítica literaria, una actitud semejante puede muy bien ser admitida. Pero para dedicarme a hacer crítica literaria, debo comenzar diciendo: «yo». Eso ya será para los otros la prueba de una voluntad que nace en las raíces mismas de la sensibilidad, y de una libertad real, de una disponibilidad para la aventura de lo concreto que ponga en suspenso el «abrigo» de la abstracción. El «yo» será también la prueba de un olvido, de un abandono, en oposición al rigorismo de la abstracción cientificista que simula el dominio de todos los datos, que se propone «no olvidar nada». Lavado por el olvido, el yo, desembarazado, podrá reencontrar a través de la experiencia poética el mundo del conocimiento al que el conocimiento de la poesía enriquecerá y dotará de una perspectiva nueva. A través del yo, el crítico puede descubrir no solamente el lugar que la poesía ocupa en el mundo, sino también su propio lugar en él. Puede descubrir que la literatura —la poesía— opera el único ordenamiento real del mundo, un ordenamiento hecho a partir de la perspectiva de los hombres.

En consecuencia, «llamo triángulo a…». Como las de la novela y como las de la poesía, las formas del ensayo tienen que corresponder con formas que de antemano estén en el mundo. Para no ser tautología, repetición, la crítica literaria debe encontrar su forma, una forma que corresponda a la materia que trata y que crezca y se consolide a partir del yo. Ciertos procedimientos impersonales (Adorno, Butor, Borges) son, desde luego, un yo implícito. Pero como procedimientos similares no suponen otra cosa que un encubrimiento, es necesario que ese yo se manifieste cada vez más. Esa evidencia no sólo le dará a la crítica una evidencia más sólida de verdad, sino que mostrará de rebote la verdad peculiar de la literatura. No me gustan las frases edificantes, pero creo que si la crítica literaria reconoce que la suya es una función que nace de la alienación que la división del mundo ha creado, poniéndola del lado malo —el lado de la abstracción—, debe, para encontrar un lugar que le sea propio y no implique un «abrigo», construirse a partir de la perspectiva del yo. De ese modo, no se limitará a hablar de literatura, a intercalar su discurso tautológico entre la literatura y el mundo; no será más «la enemiga natural de los poetas» porque será ella misma poesía.

1968

2- Tapuscrito. (N.E.)

3- Tapuscrito corregido a mano. Manuscrito con la fecha final «1 de septiembre de 1964» en Cuaderno núcleo 1. (N.E.)

4- Tapuscrito. Manuscrito (bastante diferente de esta versión) en Cuaderno núcleo 1. Allí se indica que se comenta un artículo de Della Volpe publicado en la revista El escarabajo de oro n° 21. (N.E.)

5- (En Lenin y Stalin, Sobre la literatura y el arte, fragmento de «Carta a Gorki del 25 de febrero de 1918», pág. 104, Ed. Problemas, 1942) «Considero que el artista puede sacar mucho provecho de cada filosofía. En fin, estoy de acuerdo enteramente y sin restricción, con que en los problemas de la creación artística sois mejor juez que nadie, y que extrayendo vuestras concepciones de vuestra experiencia artística, y de una filosofía, aunque fuera idealista, podéis llegar a conclusiones que beneficiarán enormemente al partido obrero». Este texto revela la enorme comprensión de Lenin hacia la literatura y el arte, pero supongo que para su interpretación debemos requerir el auxilio de sus opiniones sobre Tolstoy: no importa cuál haya sido la filosofía del gran escritor ruso (caracterizada por Lenin como mística y reaccionaria) sino, sólo el hecho de que a pesar de ella, la obra de Tolstoy refleja claramente las contradicciones de clase de la sociedad rusa prerrevolucionaria. (N.A.)

6- Tres ensayos filosóficos sobre Kafka (Paul-Louis Landsberg, Georges Lukács, y D. S. Savage, págs. 88-89). El trabajo de Lukács es el más extenso y el más importante. El de Landsberg presenta una buena argumentación acerca del realismo de Kafka (pág. 11) y una definición del realismo y lo cotidiano (pág. 15) que parece más aplicable a Joyce que a Kafka. El resto es hojarasca psicoanalítica. (N.A.)

7- No hay un «desconocido» absoluto. De acuerdo con las circunstancias históricas, y como producto de ellas, hay objetos de investigación dialécticamente ligados a lo conocido por medio de la investigación, que no han sido aclarados todavía. El escritor los refleja, pero no los resuelve. Sobre lo que arroja luz es sobre su ubicación exacta, o aproximada en la realidad. A veces las aclara, pero nunca las sistematiza. (N.A.)

8- Tapuscrito (dos versiones). (N.E.)