CAPÍTULO 2

El huevo de cuco moscovita

En sus comienzos, Marx y su socialismo tuvieron que habérselas con la enconada competencia del anarquismo representado por Mijaíl Bakunin, otro barbudo empeñado en redimir a la humanidad.

El caso es que Bakunin comenzó su andadura como discípulo de Marx, pero luego dio en pensar por su cuenta, lo que Marx jamás le perdonó, por eso lo difamaba acusándolo de ser agente al servicio del Gobierno zarista, «el huevo de cuco moscovita».[5]

En este punto hemos de hacer un inciso para notar que en los inicios mismos del comunismo, aún en el vientre de sus barbudos padres, cuando aún no han expulsado la placenta, ya inician los odios africanos al hermano que se aparta un milímetro de la doctrina oficial. En ello se manifiesta su carácter religioso: desde el comienzo las desviaciones se consideran herejías que deben castigarse severamente.

Debido al avance de los tiempos, los comunistas, aunque tienen sus inquisiciones (las checas), no incurren en barbaridades retro como condenar a la hoguera, pero castigan al desviado expulsándolo a las tinieblas exteriores o, si las circunstancias lo permiten, enviándolo a un gulag de Siberia, albergándolo para una larga temporada en una cárcel castrista, o simplemente eliminándolo con el típico tiro en la nuca (Stalin, Mao, Pol Pot). En casos de extrema artesanía, cuando sobran tiempo y ganas, lo pueden desollar como a san Bartolomé (lo que le hicieron a Andrés Nin). Conste que no es criticar, es referir. Si en el fondo no sintiera una viva simpatía por el comunismo, no estaría escribiendo este libro.

El caso es que Marx y Bakunin coincidían en ciertas cosas: los dos querían arrebatar a la burguesía los medios de producción para devolvérselos a la clase trabajadora.

El campo para el campesino; las fábricas para los obreros. Que los propietarios se pongan el mono de trabajo y arrimen el hombro como currantes. Fuera privilegios. Seamos todos iguales.

Sonaba bien. En lo que Marx y Bakunin diferían era en el camino para lograrlo.

—Los obreros tienen que formar partidos políticos y concurrir a elecciones —sostenía Marx.

Bakunin discrepaba.

—¿Qué pinta un obrero en un partido burgués? Lo que los liberará de las cadenas del capitalismo son los sindicatos de clase.

Marx creía en un Estado regido por los obreros industriales (la dictadura del proletariado).

Bakunin aspiraba a una revolución campesina que suprimiera el Estado sin pasar por ninguna otra etapa.

Al principio, las dos figuras se toleraron mutuamente, a pesar de sus discrepancias, pero las cortesías se convirtieron en odio africano cuando Marx se involucró en la Asociación Internacional de Trabajadores (también conocida como Primera Internacional) en 1864.

Desde entonces, socialismo y anarquismo se han disputado a la clase obrera. Con ventaja, hay que reconocerlo, para los socialistas, más disciplinados que los anarquistas.[6]

Bakunin nos ha dejado un retrato moral de Marx poco favorecedor: «Es el ser magnánimo que concede honores a los que lo obedecen, pero también es el instigador pérfido y alevoso, nunca abierto, de la persecución de las personas de las que desconfía o que han tenido la desgracia de no rendirle los honores que esperaba [...]. Basta con que él designe a una persona para que sea víctima de persecución y al punto se abata sobre ella una oleada de injurias, sucias invectivas y ridículas e infames calumnias en todos los periódicos socialistas, republicanos y monárquicos».[7]

No es mi intención descabalgar a san Marx de los altares en que lo encumbran los miembros de su secta, pero rastreando otras opiniones de personas que lo trataron en vida se confirma que, al parecer, estaba aquejado de cierta soberbia intelectual. Su tocayo, compatriota y conmilitón Carl Schurz[8] nos ha dejado este retrato del prócer:

Treintón, corpulento, de frente ancha, de cabello y barba intensamente negros como su fulgurante mirada. Poseía fama de gran erudito en su especialidad, y dado que yo sabía muy poco de sus descubrimientos y teorías socioeconómicas, estaba deseoso de escuchar palabras sabias de los labios de ese hombre famoso [...]. El caso es que me defraudó: nunca he conocido a una persona tan presuntuosa e hiriente. A ninguna opinión que divergiera de la suya le concedía el honor de una consideración mínimamente respetuosa. A cualquiera que le contradecía lo trataba con un desprecio apenas encubierto. Cualquier argumento que le desagradaba lo contestaba con una cáustica burla sobre la deplorable ignorancia, o bien sospechando de los motivos de aquel que se había atrevido a manifestarse.[9]

O sea, el típico sectario dogmático que se cree en posesión de la verdad.

Indagando sobre Marx y aprovechando que estaba en Londres fui a visitar su tumba en el cementerio de Highgate, distrito de Camden. Después de aflojar las cuatro libras que te extirpan por la entrada (una vergüenza hasta qué punto se aprovechan los capitalistas de la devoción del obrero) accedí a la tumba del apóstol costeada por comunistas británicos en 1955. Es minimalista, pero lujosa: una cabeza gigantesca del gran hombre sobre un pedestal de granito rosado en el que han esculpido su frase más famosa, la última línea del Manifiesto comunista: Workers of all lands, unite (o sea, «Proletarios de todos los países, uníos»).

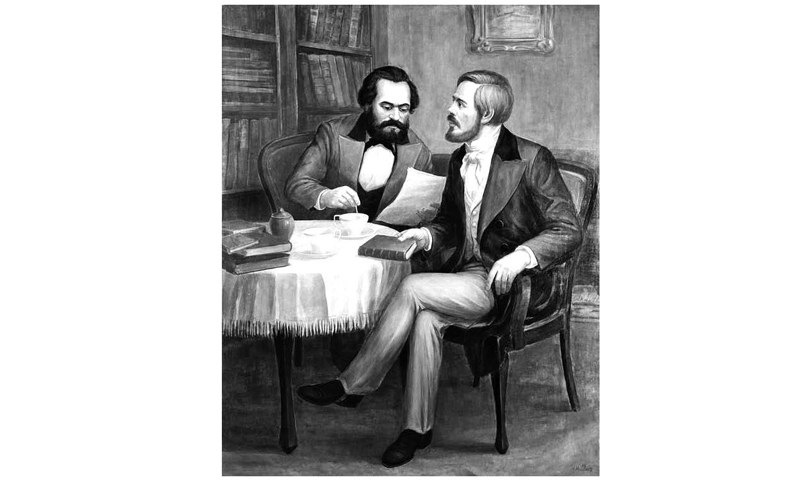

Marx y Engels.