1. EMPEZANDO A SINTONIZAR

La casualidad no existe, existe la sincronicidad. Las cosas importantes de nuestra vida ocurren porque deben hacerlo, porque son necesarias para nuestro desarrollo. Es como si el universo hubiese tramado un plan perfecto a nuestras espaldas y nosotros nos limitásemos a tropezar con él.

Laura Falcó,

directora editorial del Grupo Planeta

Frío un huevo para el desayuno y el aceite hirviendo me salpica la camisa que, casualmente, no quería ponerme esta mañana. ¡Mancha al canto! Era vieja, pero le tenía cariño. ¿Coincidencia? Sin duda mala pata y, desde luego, falta de previsión por mi parte, pues ¿para qué están los delantales si no? Sí, sí, la teoría de cómo hay que hacer las cosas en la cocina me la sé. Pero tal vez, sólo tal vez, haya algo más detrás de ese hecho que todos diríamos que es casual.

Llevo años recopilando casualidades. Al fin y al cabo, cada uno se entretiene con lo que más le apetece. Un día me di cuenta de que a más observación de lo casual, más hechos sincrónicos se producen. Es decir, cuanta más atención le prestas al fenómeno, parece crecer en intensidad. La pregunta es: ¿se debe a una fijación subjetiva, o tal vez a que ocurren más hechos de esa naturaleza de los que somos conscientes? En opinión de la psicóloga Neus Colomer, lo casual sucede, pero también se malinterpreta: «Nuestra percepción de la realidad no siempre es objetiva, y una persona que espere o desee ver hechos sincrónicos en su día a día, corre el riesgo de cuantificar como tales un elevado porcentaje de sucesos que no lo son.» Después de decirme esto me preguntó si dormía bien, cómo andaba de estrés... Pero bromas al margen —por suerte no me preguntó si había vocecitas hablándome en el interior de mi cabeza—, tiene razón. La obsesión es mala compañera de viaje.

Una de mis normas en lo tocante a lo casual —y creo que si quieres comprender lo casual deberías seguirla— es dejar a un lado la obsesión: es lo más práctico. Una cosa es recopilar e intentar descifrar esas señales del destino, y otra imbuirte tanto en ello que al final terminas por analizar cada uno de los minutos de tu vida, buscando nanoseñales en todo cuanto sucede. Acción sí, pero con moderación. Es cierto que cuanto más hables de casualidades, más te fijes en ellas o más intentes descifrarlas, más surgirán a tu alrededor. Vaya por delante la advertencia, pues es lo que te puede ocurrir conforme avances en las páginas de este libro. Me pasó a mí durante los meses que trabajé en él. ¿Será que las casualidades llaman a otras casualidades? Creo que sí, pero no adelantemos acontecimientos.

De entrada dejemos algo claro: la casualidad como entidad propia no existe. Le hemos dado mil formas, mil maneras, mil palabras para explicar eso que escapaba a la lógica y que creo se puede resumir en una sola: «sintonía». Con qué o con quién, ya lo veremos.

El concepto de «sintonía» se me ocurrió con el cambio de la TDT. Sí, ya sé que muy original no soy, pero hay una relación... Era por la tarde y salí a pasear. Había estado trabajando todo el día repasando las correcciones de un libro sobre leyendas urbanas (publicado en esta misma editorial) y necesitaba aire fresco. Caminaba por una calle comercial de mi barrio cuando al pasar frente a la tienda de una cadena de electrodomésticos me encontré con una chica que repartía folletos de promoción. Me quedé mirando el papel, lleno de ofertas de televisores LCD. Era la época en que se anunciaba, cual apocalíptico Armagedón, la desaparición de la televisión analógica y, claro, los nuevos aparatos ya incorporaban los decodificadores.

Al ver la propaganda sonreí y dije en voz alta, aunque hablando para mí: «esto sí que es sintonía». La chica me miró extrañada, pero yo seguí adelante, folleto en mano. Se había producido una casualidad: el último texto que había leído antes de salir de casa estaba relacionado con las numerosas leyendas urbanas falsas que estaban apareciendo sobre la TDT.

Es evidente que fue una coincidencia sin importancia, pero la detecté. Por supuesto, está apuntada en ese extraño cuaderno de bitácora en el que anoto rarezas, tanto propias como ajenas. Pero es cierto, la clave para entender y vivenciar casualidades es sintonizar con ellas. Es como si quienquiera que esté detrás de lo casual estuviera emitiendo como lo hace un canal de televisión. La señal está en el aire, pero sólo si tienes el decodificador adecuado —digamos predisposición— puedes sintonizar y ver los canales. Y eso son las casualidades para mí: formas de sintonizar. El decodificador somos nosotros y nuestras actitudes.

Claro que en la vida, como en la TDT, también tenemos los canales de pago, esos que por mucho decodificador que tengas no puedes ver si no das algo a cambio: dinero, claro. Pues bien, también tenemos casualidades en formato de «pago por visión». La diferencia está en que, en vez de pagar en billetes, lo hacemos con actitudes, deseos de sintonía, investigación sobre lo que nos ocurre o sencillamente disposición a ver más allá. Ésa es otra norma básica: cuando más desees sintonizar con lo casual, más lo conseguirás.

A priori, nada es casual

Advierto de antemano que me voy a reiterar en esta frase. Para mí —y cada vez más para expertos e investigadores—, nada de cuanto sucede es porque sí. Todo tiene un sentido, una lógica, aunque a veces no la sabemos ver a tiempo o morimos sin tener la oportunidad de ser conscientes de ello. Pero no creo que los acontecimientos ocurran sin más, por eso debemos aprender a leer entre líneas para que aquello que nos ha parecido banal o intrascendente nos permita ir más allá y aprender.

Afirmaciones como las anteriores me han costado más de una discusión, en especial con personas extremadamente cartesianas o tremendamente religiosas. Lo siento, pero me niego a dejar los acontecimientos que suceden en la vida en manos de los caprichos de un dios y del llamado destino, como si nosotros no tuviéramos nada que ver en ello. Hay algo más, tiene que haberlo. Y para intentar hallarlo he tenido la suerte de poder contar con algunos «amiguetes» y expertos —sí, pese a sus preguntas e interés por mi salud mental, Neus también es una de ellas— a los que he ido entrevistando para ir desgranando esa enorme madeja de un universo, el de lo casual, que a veces nos deja boquiabiertos. Como me decía hace años mi buen amigo, a la par que mentor, el editor Ramón Plana López: «En estos temas está muy bien quedarse sorprendido y con la boca abierta. Pero después hay que cerrarla y buscar explicaciones, porque todo, hasta lo más raro, tiene un sentido.» Creo que con lo casual es así.

Veamos un ejemplo de algo increíble y a priori casual que debería tener una interpretación. Una azafata de vuelo sufrió un atentado en el avión en el que viajaba. El concepto es claro: bomba y avión suelen ser sinónimos de muerte, pero... La chica era Vesna Vulovic, y el ataque terrorista se produjo en 1972 —cuando ella tenía veintidós años— y volaba en un DC-9 de las antiguas líneas aéreas yugoslavas.

Una hora después del despegue, y cuando la nave estaba a unos diez mil metros de altura, explotó la bomba destrozando el avión. La onda expansiva hizo que Vesna quedase aprisionada entre un carrito de catering y parte del fuselaje. Como resultado de ello no murió en ese momento, pero a los pocos segundos su cuerpo caía al vacío.

La lógica nos dice que desde esa altura lo normal es que hubiera muerto. Pues bien, se salvó —no en vano tiene el irónico record Guinness de caída libre sin paracaídas (esto es absolutamente cierto), y pese a haberse estampado contra el suelo, fracturarse tres vértebras, las dos piernas y estar varios días en coma, pudo contarlo. La otra ironía de la historia está en que a la chica, cuando ya estaba recuperada, nueve meses después, todavía le quedaban ganas de volver al trabajo.

¿Fue una casualidad lo vivido por Vesna? Si decimos que sí, le estamos quitando toda la sustancia al asunto. Hay algo más, una segunda lectura. Particularmente, no creo que te salves de un incidente así para que tu vida siga siendo la misma. Muchas personas que salvaron la vida in extremis después de una gran desgracia, a veces de forma casual, creen haber sido tocadas por una especie de mano divina. Algunos se creen invencibles y piensan que no morirán jamás. Otros se trastornan emocionalmente —no es para menos— y comienzan a ver el día a día desde otro ángulo, entendiendo que las cosas no pasan sin más o porque sí.

Es curioso que cuando sucede algo así se habla de suerte o azar. Es más, casi todo el mundo que ha salvado la vida en circunstancias extremas ha tenido que oír que le decían: «ahora tienes que comprar lotería», ¡como si el destino te diera una segunda oportunidad sólo para hacerte rico! Y ése es el problema: que lo tamizamos o filtramos todo desde el prisma humano, desde nuestras convicciones y tabúes. Y cuestionamos el orden cósmico al que estamos sujetos y lo tildamos de inhumano. ¿Alguien ha dicho que Dios, por poner una identidad, tenga que ser como nosotros?

Entiendo que el destino, a nuestros ojos, a veces es sorprendentemente macabro. Desde luego, no creo que haga falta experimentar un atentado para aprender de las lecciones que nos da la vida, pero ¿dejarlo todo en casualidad, en buena o mala suerte…? Eso es simplificar demasiado las cosas.

La muerte sabe aguardar

A Edgar Foster lo aguardaba una misión creada por el destino, pero él no lo sabía. A los treinta años sufrió un aparatoso accidente de tráfico. Era de madrugada y tenía sueño. Foster circulaba por una carretera comarcal en las inmediaciones del Sequoia Kings Canyon cuando, al llegar a una curva y a punto de dormirse, dio un volantazo. Literalmente se empotró contra la montaña. Pasaron cuatro horas hasta que pudo ser rescatado. Los bomberos tuvieron que cortar el coche en varios pedazos para poder sacarlo de dentro. Milagrosamente salió con algunas contusiones y una fractura en la pierna. No era su hora.

Un año después, Foster estaba en Miami, en casa de unos amigos. Era la hora de la comida y no tenían suficientes cervezas. Foster decidió ir a comprarlas a la pequeña tienda que había en una gasolinera cercana, situada a dos calles.

Estaba a pocos metros del edificio cuando se dio cuenta de que no llevaba la cartera. Regresó sobre sus pasos, giró la esquina que lo conducía a la casa y justo en ese momento oyó un gran estruendo y una explosión. La gasolinera ardía: se había producido un atraco en el establecimiento y el tiroteo había hecho el resto. La conclusión a la que llegó Foster era clara: olvidar la cartera le salvó la vida.

A partir de aquella experiencia recordó que ya era la segunda vez que salvaba la vida in extremis. Desde ese día se preguntaba con frecuencia qué tenía el destino preparado para él. La respuesta llegó dos meses después:

Estaba en su casa, anochecía, cuando oyó unos gritos procedentes de la casa de al lado. Miró por la ventana y vio que había un extraño resplandor en el interior. Se había producido un incendio. Inmediatamente llamó a emergencias y, acto seguido, acudió a la casa de su vecina, una divorciada con tres hijos pequeños.

Llegó a la casa y el incendio ya había adquirido unas proporciones de categoría. Echó la puerta abajo y, caminando entre las llamas, encontró a uno de los niños junto a la cocina cercado por las llamas; era el más pequeño y estaba en su cuna. Foster atravesó el fuego cargando con el niño y lo dejó en el exterior de la casa. Volvió a entrar, llamó a los otros críos, pero no respondían. Había fuego por todas partes. Al final oyó gritos procedentes del piso superior. Subió la escalera, entró en una de las habitaciones y encontró a los niños que, presos del pánico, se habían encerrado en el armario de su madre. Cargó al pequeño de cuatro años en brazos y cogió la mano del mayor. Mientras bajaba la escalera preguntó a los niños por su madre, pero ellos se limitaban a llorar aterrorizados. Dejó a los niños en el exterior en el momento que llegaban los bomberos.

Foster, temiendo que la madre yaciera inconsciente en la casa, volvió a entrar, pero ya no salió. Una terrible explosión acabó con su vida en el interior de aquella casa, en la que, por cierto, no estaba la madre.

¿Es tan caprichoso el destino como para permitir que salves la vida dos veces porque te tiene reservado para otra misión? En el caso de Foster, algunos investigadores creen que sí, que no murió en las dos ocasiones anteriores porque su destino era salvar a aquellos niños. Tal vez sea una visión romántica para ensalzar al héroe que rescata a los niños pero... ¿no es mucha casualidad?

¿Desde cuándo creemos en todo esto?

Partimos de la base de que las casualidades suelen ir asociadas a nuestra historia, aunque no podemos determinar si también se producen en otros planos de vida, pero ¿cuándo comenzó todo? Estoy convencido de que si queremos entender cómo hemos llegado a creer en lo casual, y cómo hemos ido forjando esa idea del concepto de azar por una parte y coincidencia por otra, debemos viajar al pasado. Y mira por dónde, si retrocedemos hasta el Big Bang, los científicos nos dicen que eso fue una casualidad que produjo otra: la existencia de un ser evolucionado como el humano. En el fondo no somos sino una gotita en el inmenso océano de la vida.

Casualidad es también la suerte que hemos tenido durante todo este tiempo, ya que en los últimos dos millones de años —que se dice pronto— hemos disfrutado de una vida relativamente tranquila... Sí, sí, tranquila: hace 65 millones de años los dinosaurios no lo pasaron tan bien, y antes de esa gran extinción hubo otras, de manera que, en el fondo, somos unos privilegiados.

Ahora bien, ¿en qué momento nos damos cuenta de que hay algo que no encaja? ¿Qué civilización pudo ser la primera en considerar la existencia de lo casual? Sabemos que entre los siglo IV y v antes de nuestra era, Hipócrates (460-370 a.J.C.) decía que la vida mantenía un orden preciso y exacto donde todo lo que sucedía, incluso lo más anómalo, estaba en cierta forma controlado. Mucho antes que él, los egipcios y también los sumerios aseguraban que nada era fruto del azar sino parte de un orden establecido. En el Renacimiento, filósofos como Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494), afirmaron que nada en el mundo existía sin más ni porque sí, sino que todo estaba unido y era coincidente. Siglos más tarde, Arthur Schopenhauer (1788-1860) dijo que las coincidencias, en realidad, eran la aparición simultánea de acontecimientos que a priori nos parecían desconectados. Hoy los físicos cuánticos nos hablan de redes dimensionales, de universos paralelos, de teorías de mallas entrelazadas.

Como vemos a lo largo de los siglos, cada uno desde su vertiente, nos insiste una y otra vez en que lo casual no es lo que pensamos. Todos defienden que hay algo más que todavía no hemos alcanzado a comprender, «algo» que ordena el caos y al tiempo convierte en caótico el orden —y no pretendo hacer un juego de palabras—, mientras nuestros sentidos nos aseguran que percibimos una casualidad. ¿Acaso con los siglos no ha cambiado nuestra forma de ver las cosas?

Hoy, jugando con una serie de variables, podemos establecer un cálculo de probabilidades respecto de la caída de un rayo sobre un árbol. El estudio nos puede decir también cuántas posibilidades hay de que, tras el impacto, el árbol se incendie. Y en función de todas esas variables, consideramos como algo casual que a alguien le caigan siete rayos ¡y no le pase nada! Pero imaginemos un primitivo ser humano que en una noche de tormenta está acurrucado en su cueva viendo con terror el fulgor de las luces en el cielo. Ese ser no entiende el concepto de tormenta eléctrica. Sólo sabe —gracias a las experiencias que tal vez vivieron sus antepasados o alguien de su grupo tribal— que la caída de un rayo puede ser mortal. Puede que pase o puede que no. No hay más, ese primitivo humano no entiende de casualidades, no ha tenido tiempo de crear el concepto.

¡Sobrevivió a la caída de siete rayos!

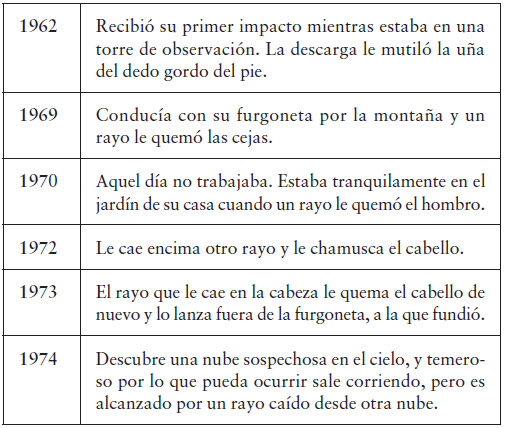

La historia del guardabosque Roy Sullivan fue tan popular que lo ocurrido sirvió como argumento en una campaña de publicidad que pretendía demostrar que no hay nada imposible. No es para menos: ¿quién puede sobrevivir a la caída de un rayo? Muy pocos. A partir de dos rayos ya es noticia, no digamos hasta siete. Sullivan llegó a ser denominado «el pararrayos humano». No es para menos. Lo curioso es que no fue un rayo lo que finalmente acabó con su vida... fue un disparo.

Desde luego, el hecho sincrónico es anterior al ser humano. Nos guste o no, nos hemos incorporado un poco tarde al gran viaje de la vida de este planeta. Es más, no fue hasta que tuvimos capacidad de razonar y, lo más importante, capacidad de desarrollo espiritual, que concebimos la existencia de una fuerza superior. Pero creo que hay que ir más atrás, buscar el origen, el momento en que como especie decidimos que se había producido un fenómeno casual, al menos como concepto.

Recuerdo que para resolver esa duda, tiré de agenda y… ¡nueva coincidencia! Busqué en mi móvil el teléfono de la antropóloga Carmen Bonilla, la llamé y no hubo respuesta, tampoco posibilidad de dejar mensajes... Me encontré con ella casualmente saliendo del metro dos días después. Bueno, vale, de acuerdo, vive en mi mismo barrio, pero todo suma, ¿no?

La respuesta de Carmen Bonilla sobre cuándo nace el concepto de casualidad fue muy clara: «Sólo cuando aquel lejano antepasado adquirió la capacidad de idealizar su entorno, de atribuir valores sobrehumanos a la lluvia, el sol, los truenos o los rayos, fue cuando comenzó a establecer preguntas en su mente. Y sólo cuando por fin —y de eso se calcula que puede que sólo haga unos pocos miles de años — estableció un mundo espiritual fue cuando lo casual pudo comenzar a cobrar sentido.» ¿Por qué nuestros antepasados se hicieron esas preguntas? Curiosamente, porque a partir de ese instante la especie humana se preguntó de dónde venía, quién la había creado y para qué. «En ese tiempo fue cuando el orden y el caos comenzaron a tener sentido. Precisamente ahí nacieron las cosmogonías primigenias o historias mitológicas que mediante relatos pretendían dar respuesta a los grandes misterios de la creación», asegura Bonilla.

Claro que debemos entender que el caos de los antiguos, el que aparece en las cosmogonías, difiere de la actual visión cuántica. Pues como nos explica el profesor de física cuántica Carlos González, «el caos de las cosmogonías hace referencia a un desorden inicial que se resuelve según las mitologías de las diversas culturas, y que por lo tanto está muy unido a la visión que estas sociedades tenían del ser humano». En cambio, definir el caos con los ojos del siglo XXI no es fácil: «es todo aquello en lo que nuestras creencias no pueden percibir un orden. Entendiendo por creencias los espacios creadores de nuestra mente, en los que crecen y se desarrollan los pensamientos. Con esta perspectiva, las ciencias son creencias que nos permiten observar y entender el universo desde nuestra mente», indica González.

¿Qué es la cosmogonía?

Es la disciplina que intenta dar respuesta al origen del mundo. Cada cultura o pueblo posee una cosmogonía, una historia o relato que alude a cómo fue creado y, lo más importante, por quién. Pero lo relevante es que precisamente en esas cosmogonías es donde podemos encontrar la primera pista sobre el orden, el caos y, por supuesto, lo casual.

Es algo singular que la mayoría de los relatos cosmogónicos aluden a la existencia del desorden o caos previo a la primera fase de la creación. Así, el caos originario que moraba por todas partes —siempre desde el prisma de lo simbólico— y que estaba manifestado en distintos elementos, fueran físicos o no (unas culturas aluden a grandes masas de agua, otras hablan de esferas y nubes espirituales...), poco a poco fue ordenado. Y aquí entra la madre del cordero: ¿quién o qué llevó a cabo ese orden?

Las cosmogonías de los pueblos, con independencia de su localización geográfica, aluden a una serie de símbolos comunes poniendo orden en el universo. Estos dioses pueden tener forma humana o no, ya que a veces son seres humanoides y, en otras ocasiones, gigantes o incluso sencillas nubes de luz o vapor. Las divinidades pueden ser una o varias, pero en definitiva ese alguien supremo siempre se ocupa de ordenar el caos, de crear los «engranajes» para que todo funcione. Mecanismos a los que, hoy, parece que estamos sujetos.

En segundo orden de protagonismo, otras cosmogonías divinizan animales o plantas para otorgarles las cualidades necesarias para obtener el mismo fin: ordenar el caos para crear el mundo y, por supuesto, al ser humano.

Desconocemos el momento exacto en que nacen las leyendas cosmogónicas. Podemos entender que van apareciendo conforme lo hacen las preguntas sobre el origen de un pueblo o a medida que avanzan las dudas sobre las concepciones espirituales. Sea como fuere, ahí se pusieron las semillas para lo que hoy llamamos casualidad.

Es fácil imaginar que los relatos no han permanecido inalterables y que se fueron remodelando o puliendo, tanto en el hilo argumental como en el contenido, al paso de las generaciones. Pero lo importante es que esas leyendas poseían símbolos muy sutiles que servían para comprender lo abstracto, y además resultaban de gran utilidad ante el desconcierto de las grandes preguntas espirituales que todo el mundo puede hacer, como: ¿Quién es Dios? ¿Por qué o para qué me ha creado? ¿Qué había antes de la existencia del ser humano? Vamos, que esto que nosotros hoy resolvemos fácilmente con la evolución y el Big Bang, fue un verdadero quebradero de cabeza para nuestros antepasados más remotos.

¿La cosmogonía creó lo casual?

En parte, sí. Al menos lo estableció como un punto de referencia. Los mitos se perpetuaron al paso de las generaciones, y conforme evolucionaron el pensamiento, la filosofía y las creencias, se crearon nuevos conceptos que servían para entender el sentido de la vida y, por extensión, para ordenar la existencia y comportamiento humanos.

Gracias a la cosmogonía aparecieron respuestas sobre los orígenes, los dioses y la forma que éstos tenían de manifestarse al ser humano: sueños, visiones, señales a su alrededor... Con esos medios las entidades creadoras daban respuestas, pero también advertencias, consejos...

Hoy sabemos que soñar no es conectar con la divinidad, sino un proceso más de nuestra mente. Tenemos claro que mediante la ingesta de psicotropos podemos tener un viaje o estado modificado de la conciencia sin que atribuyamos un halo divino a las visiones, pero ¿qué pasa con las casualidades? ¿Y si lo que nosotros pensamos que es una simple coincidencia en realidad fuera una comunicación con otro plano de realidad, con otra dimensión o con el todo? Como veremos, las disciplinas cuánticas nos dicen que no es imposible. Entonces... ¿estamos hablando con Dios y no nos hemos enterado? Pero no adelantemos acontecimientos.

La reflexión es sencilla: si, como afirman las cosmogonías, algo superior nos ha creado y ha establecido las leyes de armonía para que todo encaje, debemos preguntarnos qué sentido tiene el azar. ¿Es eso la casualidad? En teoría no, puesto que todo estaría escrito y predeterminado, a no ser que entendamos que, como nosotros, ese creador es imperfecto, rectifica y todavía sigue creando, y es que, en realidad, formamos parte de su propio proceso evolutivo. ¿Cuál es? No tenemos ni idea. ¿Hacia dónde nos lleva? Tampoco lo sabemos, pero ¿por qué tenemos que pensar que la divinidad, tenga el nombre que tenga, llevó a cabo su creación y se quedó allí a mirar, sin más? ¿Y si todavía está conformando su obra? De ser así, tendría sentido lo casual como hecho que va más allá del puro azar.

¿Están equivocadas las cosmogonías?

Responder con un sí o un no sería demasiado taxativo. Por ello, más que ver si erraron en los planteamientos que nos han gobernado mentalmente durante siglos, tal vez debemos tomarlas como referencia para saber hacia dónde ir si queremos entender el fenómeno de lo casual y llegar a conectar con él.

Creo que no importa qué forma tenía quien nos creó, ni de dónde «sacó» lo que existe a nuestro alrededor. Lo trascendente es el principio organizador, que para unos es el soplo divino, para otros la palabra, y hay quien lo define como el espíritu primordial. En definitiva, me estoy refiriendo a la esencia que hoy seguimos sin conocer.

Si nos fijamos, la mayoría de los relatos sobre el origen son duales. Hay orden y caos, como por ejemplo en la concepción griega; hay bien y mal, luz y oscuridad, como sucede en la tradición judeocristiana o incluso en las mitologías celtas. Es como si todo tuviera dos lados o idiosincrasias, pero ¿y si es una sola? ¿No será que somos nosotros los que mediatizamos creando dualidades?

En la tradición judeocristiana vemos que la creación de Dios se produce separando los cielos de la tierra, la tierra de las aguas, la luz de la oscuridad. ¿Si ya tenía una pieza unida, para qué la separa? Es como si se nos estuviera diciendo que hay un todo compacto y global que es fragmentado. Ahora bien, si aceptamos que existe ese todo original, ¿por qué no aceptar que pese a estar disgregado sigue conectado? De ser así, también podríamos asumir que las casualidades son esos hilos de conexión.

Pero todavía hay más, como expresa la experta en simbología Marisa Benovart: «La mayoría de tradiciones se han esforzado en alejarnos del todo y de la globalidad, haciendo que pensáramos y contempláramos la vida de manera parcial.» Para Benovart, los símbolos que aparecen en las leyendas de la creación muestran la naturaleza humana, no la divina: «Un ser superior capaz de crear y regular la existencia no necesitaría sectorizarlo todo como haría un humano, y eso es lo que dicen los símbolos. Por eso aparecen sesgados conceptos como luz y oscuridad, que representan verdad y mentira, seguridad e incertidumbre. Por eso mismo vemos la separación del cielo y la tierra, que vuelve a ser una descripción arquetípica de nuestra faceta mental o espiritual, y la material o tangible y pragmática. Dicho de otro modo, lo concreto y lo abstracto.»

Inspirarse en Dios da buen resultado

Le pasó a Gottfriend W. Leibnitz (1646-1719), el matemático alemán al que debemos la invención, por casualidad, del sistema binario.

Leibnitz reflexionaba acerca de la creación y del ser superior, meditaba sobre los conceptos de orden y caos y sobre esos matices duales de luz y oscuridad; por tanto, de creación y nada. Al final sus pensamientos lo llevaron a una idealización de todo ello y determinó que el 1 representaba a Dios y el 0 a la nada. Como resultado de esta operación estableció un código que hoy llamamos binario y que se sustenta en la combinación de 0 y 1. Dicho de un modo simbólico, de las acciones que ejecutan los unos en el caos de los ceros.

No deja de ser curioso que para algunos investigadores del fenómeno de la casualidad se considere nuestro universo precisamente como un gran todo conformado por 1, lo conocido, tangible y desconocido, y 0, es decir, lo abstracto, inmaterial y etérico. Estas personas aseguran que es precisamente la interacción de esos dos mundos lo que configura la existencia.

¿Y si todo está programado?

Si leyera este libro un romano seguidor del estoicismo —en seguida hablaremos acerca de esa disciplina—, pensaría que en el siglo XXI estamos todos locos por preguntarnos qué es la casualidad y qué hay tras ella, dado que, para él, todo formaría parte del denominado «orden». Pero ¿en qué momento llegamos a creernos esa historia? ¿Cuándo determinamos que nada quedaba al azar y, por tanto, que lo casual era, por decirlo de alguna manera, un «guiño» o traspié del destino?

Antes de llegar al estoicismo debemos profundizar más en este viaje al pasado. Los padres de la cultura, sumerios y acadios a partes iguales, resultaron muy inspiradores para quienes les sucedieron —numerosos mitos y filosofías religiosas occidentales han bebido en sus fuentes—, y expresaban en su mitología que el universo estaba gobernado por una serie de leyes globales o universales. Para ellos, esa «legislación» abarcaba todas las cosas, tanto vivas como muertas: animales, humanas, vegetales... Por supuesto, también creían que ese «orden» gobernaba el mundo sobrenatural y espiritual, abordando incluso aspectos como lo que hoy llamamos intuición.

Para la antropología está claro: podría decirse que los sumerios o los acadios fueron la primera cultura en asegurar que la totalidad de las cosas formaba parte de un todo divino que estaba gobernado por leyes invisibles. Sin embargo, como precisa la antropóloga Carmen Bonilla, «podemos creer en eso con la salvedad de que ellos encontraron muchas de las “leyes invisibles”. Este adjetivo comporta, dentro del universal colectivo, un sentido mágico cuando sólo quiere decir que no se percibe con los sentidos. Me recuerda, en lengua, a los verbos incoativos que tienen esa misma característica; por ejemplo, el verbo envejecer: nadie ve cómo se realiza la acción y, sin embargo, se está dando cada segundo que vivimos.»

Los sumerios creían que en el mundo había un cierto orden cósmico gobernado desde planos invisibles al ojo humano, algo que por cierto suena mucho a cuántico. Decían que todo cuanto sucedía, incluso aquello que hoy tildaríamos de fortuito o casual, terminaba por repercutir en un todo global. De esta manera aseguraban, que si bien ocurrían sucesos al azar, dejaban al criterio de los dioses el motivo de su producción. No deja de ser un concepto que hoy escuchamos en boca de los más modernos gurús de la nueva era. Esos mismos gurús que nos dicen que todo está interrelacionado, sutilmente o no.

Después de los sumerios —aunque seguramente bebiendo en sus fuentes—, encontramos entre los egipcios a un personaje que con el tiempo será conocido como Hermes Trimegistro, a quien se relaciona con el dios Thot. Se trata de una suerte de arquetipo de ser inmortal, ya que se lo menciona tanto en la cultura egipcia como en la romana, e incluso aparece, siglos después, entre los alquimistas medievales.

Lo trascendente de Trimegistro son sus leyes universales —que por cierto, como veremos, son principios clave para entender y trabajar la sintonía con la casualidad—. Una de esas leyes nos dice que «todo lo que es arriba es abajo», otra que «toda causa tiene su efecto y que todo efecto tiene una causa». Detengámonos un momento para interpretar de forma somera esas leyes y veremos la estrecha relación que tienen con lo casual o, mejor dicho, con que nada es casual pese a parecer lo contrario.

Hermes indica que todo cuanto sucede en el plano de lo evidente o tangible, lo que él llama «abajo», repercute o está relacionado con el plano de lo sutil o intangible, «arriba». Esto es tanto como decir que vivimos en un mundo, en un plano, donde todo está estrechamente conectado.

Vayamos a la segunda ley: si todo efecto produce una causa y toda causa un efecto, Hermes nos está diciendo claramente que nada de lo que sucede es casual. Dicho de otro modo, que todo cuanto hacemos, de forma consciente o no, terminará por generar algo nuevo y que a su vez ese algo nuevo, el efecto, producirá una nueva causa. «Aunque a veces debemos coger con pinzas las leyes de Hermes, tienen la singularidad de estar dando pistas del conocimiento de un fenómeno sincrónico hace miles de años», indica la experta en simbología Marisa Benovart.

La casual muerte de Esquilo

Sin ánimo de ofender, creo que el fallecimiento accidental del que está considerado como el creador de la tragedia griega, el dramaturgo Esquilo (525 a.J.C.-456 a.J.C.), es un irónico buen ejemplo de que lo que está arriba está abajo.

Esquilo pasaba largas temporadas en el campo, apartado de la ciudad. Un caluroso día estaba sentado en su roca habitual buscando la inspiración. En lo alto, un quebrantahuesos portaba entre sus garras una tortuga. Había ascendido a gran altura para dejar caer el animal contra una piedra y romper así su caparazón. Quiso la mala suerte, y la casualidad, que Esquilo fuera calvo y que desde lo alto el ave confundiera su cabeza con una piedra. El resto ya es historia. A Esquilo la muerte le vino del cielo.

Sirva como detalle anecdótico que la muerte de Esquilo había sido anunciada tiempo atrás nada menos que por el oráculo de Delfos. Sí, en efecto, quien conozca la historia sabrá que en el detalle el oráculo falló, ya que vaticinó que al dramaturgo griego le caería una casa encima y luego moriría. Digamos que el fallo es a medias ya que precisamente el caparazón de la tortuga es su casa. Pero lo curioso es que esa muerte nos demuestra, una vez más, que a veces, como aseguraron los estoicos, lo que tiene que suceder, sucede sin más.

¿Qué relación hay entre el estoicismo y lo casual?

Es curioso cómo algunas personas del siglo XXI siguen dejando en manos sobrenaturales su destino. Aquella frase de «Dios proveerá» que tantas veces hemos oído, aún sigue vigente en muchas culturas e incluso para buena parte de nuestra sociedad.

Si para los sumerios había un orden natural cósmico que lo abarcaba todo, y suponemos que para los egipcios había un orden causa-efecto al estilo de Hermes Trimegistro, para los griegos (y en especial para los grecorromanos), también. La creencia se la debemos a Zenón de Citio, (333-264 a.J.C.) quien, con respecto al devenir y ante la pregunta de si existen o no las casualidades, seguramente diría: «Lo que tenga que suceder, sucederá, tan sólo es preciso conocer las señales.» Y es que para los estoicos, lo casual tenía muy poco sentido, dado que los acontecimientos ocurrían como parte de un engranaje cósmico que lo abarcaba todo.

Zenón simplificó, a su manera, las cosas. Dividió su filosofía en lógica, física y ética. Respecto de la lógica lo tenía claro, no dejaba nada al azar. Consideraba que el ser humano era poco menos que un libro en blanco cuyas páginas se escribían a base de la experiencia y el aprendizaje. Desestimaba —y esto es importante en la actualidad— la idea de la herencia atávica, es decir, lo que hoy llamamos el bagaje de las vidas anteriores. Para Zenón, si algo acontecía, era porque debía pasar, no porque lo tuvieras escrito en tu herencia kármica, como por ejemplo defienden quienes consideran que las casualidades nos conectan con aspectos que dejamos pendientes en otras vidas y que son evidencias de lo que está por resolver. En su momento veremos que, tal vez, ésa no es una idea tan disparatada...

Zenón defendía que el ser humano adquiría el conocimiento a partir de los sentidos, es decir, después de ver, escuchar, oler, gustar o palpar algo. Por tanto, el conocimiento derivaba de la experiencia. Los sentidos propiciaban la experiencia, y ella el aprendizaje y la obtención de los conceptos morales universales. Así, para Zenón y sus seguidores no había conexión divina ni extrasensorial al modo en que la podemos entender hoy bajo nombres como inspiración, percepción o intuición.

Hagamos un alto en el camino. Es curioso porque otro griego, de notable relevancia, defendía que la divinidad tenía muchas formas de manifestarse: inspiración, sueños reveladores, fenómenos coincidentes o casuales... Me estoy refiriendo al filósofo griego Sócrates (470-399) que, por cierto, oía voces en su cabeza... Sí, no es por desprestigiar, pero la psiquiatría moderna tiene un nombre para definir esa patología, aunque Sócrates lo llamaba daimon y decía que la voz que oía en su cabeza era algo así como un guía procedente del más allá que lo orientaba y lo guiaba. Digo yo que debía de ser una entidad con un tanto de mala leche, pues a la hora de la verdad, cuando el filósofo griego tuvo que enfrentarse al juicio que le costó la vida, la voz enmudeció.

Los cargos contra Sócrates fueron no reconocer a los dioses atenienses y corromper a la juventud. Y el filósofo, que gracias a su daimon tenía el verbo fácil y la ocurrencia docta siempre presta, el día del juicio no supo qué decir. Pensó que si la voz no le hablaba sería por algo, tal vez porque su destino final estaba cercano, de manera que aceptó la sentencia y, como es sabido, su vida acabó después de un letal «chupito» de cicuta.

Sea como fuere, Sócrates y muchos hombres ilustres de su tiempo pensaron que la divinidad, cuando no se comunicaba directamente con señales, lo hacía a través de sus enviados, los daimon, que eran algo así como duendes o genios. Seres de otras dimensiones que hablaban o propiciaban pensamientos y visiones en las mentes de los elegidos. Con el tiempo y ya en la Edad Media, los daimon serían tildados de seres demoníacos por las esferas católicas.

Pero volvamos al práctico estoicismo:

El filósofo fundador del estoicismo y muchos de los que lo siguieron llegaron a la conclusión de que vivían en una estructura organizada de forma racional, de la que el ser humano, pero también Dios, era parte integrante. Dicho de otro modo, no consideraban la existencia de un dios ajeno y externo que contemplara su proceso creativo, como nos diría la tradición hebrea, sino que el mismo Dios era creador y creación, siendo el ser humano parte de todo ello. Por eso, como en la filosofía de Hermes Trimegistro, pensaban que todo estaba relacionado y en armonía mediante una serie de causas y efectos regidos por el hálito de la existencia o principio activo del logos.

La filosofía de Zenón se convirtió en uno de los movimientos filosóficos que más hondo calaron en la sociedad helenística, aunque, en honor a la verdad, si se popularizó fue gracias a los nobles romanos que vieron en esa forma de entender el mundo una filosofía o una panacea capaz de explicarlo todo. Al fin y al cabo, los romanos eran prácticos, hasta para la fe. A diferencia de los griegos, que daban mil vueltas respecto a la espiritualidad y la magia, los romanos no se andaban con pérdidas de tiempo. Cogían la esencia más pragmática de los griegos y la aplicaban. Dicho de otro modo, dejaban para ellos la teoría y ellos ponían la práctica.

Así, invocaban a sus dioses cuando los necesitaban y les rendían el culto mínimo, salvo que pudieran obtener algo a cambio.

El pragmatismo hizo que los romanos practicantes del estoicismo se quedasen con un concepto básico: todo el universo y todo cuanto acontecía en él podía explicarse de forma global y racionalmente, ya que el mismo universo era una entidad organizada. Eso sí, para poder hacer una interpretación adecuada, a la que no todo el mundo podía llegar, era preciso comprender la magnitud del alma que lo insuflaba todo, esto es, de la divinidad o fuerza superior. Eso se lo dejaban a los griegos.

Con ese pensamiento, no cabían las dudas o incertidumbres respecto del futuro, o del porqué de los acontecimientos. Como decía el estoicismo romano, el pasado, el presente y el futuro se pueden comprender a la perfección si se entiende la naturaleza de lo supremo. Aunque Zenón de Citio no dijo exactamente eso, los romanos se quedaron con el concepto y lo aplicaron a su manera, popularizando con el tiempo frases como «La suerte está echada» o «Lo que deba pasar, pasará». Así, sencillo y claro. Creo que de esa forma nació lo que yo llamo «casualidad a la romana», como los calamares pero en versión serendipia. Y es que, para un estoico, nada pasa porque sí.

Lo que tenga que pasar, pasará: «Los libros te matarán»

José Canalejas, que fue presidente del gobierno de España entre 1910 y 1912, amaba profundamente la cultura y le encantaba leer, tanto que lo hacía a todas horas. Sus amigos más íntimos, viendo su avidez por leer, bromeaban diciéndole: «Los libros te matarán», y él sonreía para responder estoicamente: «Lo que deba suceder, sucederá.»

Canalejas murió tiroteado en Madrid el 12 de noviembre de 1912. Curiosamente, mientras paseaba por la Puerta del Sol y ojeaba el escaparate de una librería.

¿En qué creían los estoicos?

Para empezar, aseguraban la inexistencia del azar. Los acontecimientos sucedían de forma organizada, y ordenada de manera que no cabía en ellos nada más.

Zenón creía que todo, incluso Dios, estaba gobernado por lo que denominó un «principio rector» que para él era ígneo, pues lo visualizó en forma de fuego. Una especie de «ente» al que llamó «logos», algo que, siglos después, vemos que se parece mucho al denominado «inconsciente colectivo» de Jung y también a los llamados «archivos acásicos».

En opinión de la antropóloga Carmen Bonilla, «para los estoicos, cada ente es necesariamente producido y se dirige hacia el término al que fue asignado. Ya sea como causa eficiente o como causa final, el logos divino del mundo, porque es Providencia, es Hecho y Destino. Consecuentemente, una cosmología de estas características implica que la libertad del hombre no existe como tal. Es fácil deducir que los estoicos eran deterministas».

Los estoicos pensaban que todos los seres humanos estaban conectados con ese logos, pero reconocían que no todo el mundo tenía igual condición. Por eso, entender las naturalezas del logos (y aún más comprender las acciones emprendidas por esa entidad) no estaba al alcance de todo el mundo. Vamos, que, regresando al concepto de la TDT y la sintonización, Zenón clasificaba a las personas determinando que sólo unos pocos, digamos estudiosos, podían conectar o recibir los mensajes del logos con tanta facilidad como lo hacía Sócrates con sus voces interiores. El resto, se supone que vivía en la ignorancia.

No falta quien piensa que el estoicismo es una forma de relajar tensiones metafísicas. Para el sociólogo David Recasens, «si dejas en manos de Dios o de un ser superior la motivación de todo cuanto sucede, vives ajeno a la responsabilidad, y por tanto a la necesidad de tomar medidas de solución ante ciertos problemas. A lo largo de la historia hemos visto numerosos ejemplos de culturas y sociedades que han amparado desgracias, accidentes e incluso formas de actuar y proceder en los designios divinos. No deja de ser una forma de estoicismo».

Tal vez sea así. Quizá los filósofos estoicos preferían dejar en manos del logos sus problemas de índole abstracta, pero para la cuántica eso tiene poco sentido, porque nos impide avanzar en la evolución. Según Carlos González, «es una posición que limita la exploración interior y que nos aleja de integrar todas las partes de nuestra conciencia, incluida esa maravillosa que compartimos con los demás. El estoico está renunciando a una buena parte de la magia de la vida».

¿Qué era el logos?

Algo muy parecido a lo que hoy llamamos de manera genérica «conciencia universal». En cierta forma, podría ser casi lo mismo que el inconsciente colectivo o la gran conciencia cósmica: el soplo o hálito primigenio, el poder que crea y transforma manteniendo una unión entre todas las cosas, tanto las que ya han sido creadas como las que todavía no son tangibles. En definitiva, algo similar a Dios con capacidad para manifestarse y actuar sobre los acontecimientos y sobre quienes participan de ellos.

Según la antropóloga Carmen Bonilla, la creación del concepto logos «es el primer intento de racionalizar el mundo físico, por eso se los llamó filósofos materialistas, término que en nuestros días está muy vituperado, por haberlo confundido con el interés material por las cosas o egoísmo. Lo que intentaron los estoicos fue organizar el cosmos, de hecho fueron los primeros físicos y químicos de la historia del hombre occidental».

Los estoicos creían que esa energía o alma, dado que estaba presente en todas las cosas, estaba a un tiempo en el ser humano y fuera de él. Pero a diferencia de otras doctrinas que nos dicen que Dios está en todas partes y también en nuestro interior, los estoicos consideraban que el ser humano mismo era una partícula de la divinidad y que todo cuanto le sucedía tenía una relación directa con él. Es decir, no había un Dios omnipresente sentado en un trono en el cielo contemplando desde fuera la naturaleza y el mundo, sino que el mundo y todo el universo era el logos en sus diferentes formas de manifestación y conciencia.

Partiendo de esta premisa, ese ser inteligente era quien lo gobernaba todo, de manera que nada quedaba al azar. Decían que el humano, como vulgar partícula de ese ser superior, y de forma errónea, interpretaba un hecho organizado por el logos como azar cuando en realidad no lo era. ¿Dónde quedaba el destino final? Según los estoicos desaparecía, al menos tal como lo imaginamos hoy en día. Para ellos, era algo así como el sentido o fin de la vida, el último eslabón de una larga cadena de causas elaboradas por el logos que determinaban unos efectos finales.

¿Cuál era la meta del logos?

En teoría, la perfección o lo que coloquialmente denominamos evolución. Lo que no sabemos es hacia dónde camina dicha evolución. Y es que para los estoicos, la misión del ser humano en la vida, formando parte del logos, era cumplir un ciclo de aprendizaje continuo e infinito.

Respecto de la perpetua evolución, para el investigador de ocultismo y simbología mágica Alfredo Laygas, «en la tradición oriental se nos habla de la rueda del samsara; en el esoterismo renacentista se mencionaba la rueda de la vida, y entre las sociedades místicas e iniciáticas se alude a la rueda del ser interior. El término rueda no es casual: la rueda representa la espiral o el círculo, el inicio y el final de todo aquello que un día nace, luego recorre un camino y tras morir renace de nuevo para retomar de forma infinita una y otra vez el mismo sendero pero de manera más evolucionada. Los estoicos creían en algo muy parecido».

En efecto, los estoicos pensaban que el mundo y el logos eran eternos y estaban sujetos a un infinito eterno retorno, donde todo se vivía una y otra vez. A veces de manera muy similar a la anterior y en ocasiones de forma algo más evolucionada, aunque, en síntesis, siempre ocurría lo mismo. Ellos defendían que el universo y el mundo experimentaban ciclos reiterativos que venían marcados por años cósmicos a los que llamaban aion. Al concluir el ciclo del aion, que podía ser de miles de años, el mundo terminaba con un caos universal e ígneo, y tras él de nuevo volvían a brotar todos los elementos imprescindibles para la vida, y con ellos, tarde o temprano, el ser humano.

Lincoln y Kennedy... ¿una casualidad cíclica?

Si todo se repite, si todo es una rueda que gira eternamente una y otra vez, quizá por ello el destino juegue con nosotros ofreciéndonos guiños de fechas como éstos. ¡Y aquí sí que hay casualidades para parar un tren!

• Abraham Lincoln y John Fitzgerald Kennedy fueron designados congresistas en 1847 y 1947 respectivamente.

• Lincoln alcanzó la presidencia de EE.UU. en 1860. Cien años más tarde, en 1960, hizo lo mismo Kennedy.

• El secretario del presidente Lincoln se apellidaba Kennedy, y el del presidente Kennedy, Lincoln.

• Los dos secretarios presidenciales recomendaron a sus presidentes respectivos que evitasen acercarse a los lugares donde después fueron asesinados. O lo sabían o es mucha casualidad.

• La vida de ambos presidentes acabó en un viernes, por disparos en la cabeza y en presencia de sus esposas. Por cierto, aunque no tenga relación con el asesinato, durante su estancia en la Casa Blanca, ambas primeras damas perdieron un hijo.

• Lincoln fue asesinado cuando estaba sentado en el teatro en el palco número 7; Kennedy se encontraba en el vehículo que ocupaba el séptimo lugar de la caravana presidencial cuando recibió los disparos.

• Los nombres completos de sus presuntos asesinos suman quince letras cada uno. Los dos asesinos eran sureños y nacieron justo con cien años de diferencia. Los dos fueron asesinados a su vez horas después de las muertes. Ninguno de los dos asesinos confesó su culpabilidad, y en ambos casos se especuló con la existencia de conspiraciones que implicaban a personajes norteamericanos muy influyentes.

• Los sucesores presidenciales, Andrew Johnson y Lyndon Johnson, nacieron en los años 1808 y 1908 respectivamente, y ambos fueron senadores y demócratas del Sur.

Si alguien nos hubiera contado todo lo anterior diciendo que era la trama de ficción de una novela, le habríamos dicho que siguiera pensando porque el tema era demasiado increíble. Y ésa es otra de las «gracias» de lo casual, que a veces eleva lo increíble a lo más alto.

¿Podemos romper la rueda?

Como vemos, lo malo del concepto de la «serendipia a la romana», —sí, Zenón era griego, pero quienes popularizaron y dieron sentido de practicidad al estoicismo fueron los romanos— es que no se va más allá. No se acepta que nuestros actos puedan cambiar el futuro o que determinados hechos, a los que llamamos casuales, sean herramientas de aprendizaje para crear nuevos caminos. Sencillamente porque todo está predefinido de antemano.

Se acepta la posibilidad de la interacción de los humanos con las fuerzas superiores para entender mejor su funcionamiento y, por extensión, la cotidianidad o el día a día en general, pero también se deja en sus manos el destino. Por tanto es una filosofía estática: Dios —o quien sea que cree las fenomenologías casuales y sincrónicas— ya tiene programado todo lo que tiene que hacer. La diferencia con otras creencias es que nos deja participar de su juego, aunque él ya sabe cuál es el resultado final.

Pero ¿qué pasaría si la casualidad fuera otra cosa de esa especie de Día de la Marmota donde todo se repite? Acomodemos un poco más la teoría estoica, al fin y al cabo ya lo hicieron los romanos. Aceptemos por un instante que, en efecto, todo gira de forma repetitiva en la rueda reiterativa del destino. Asumamos que el futuro está prefijado de antemano pero no determinado al cien por cien. Es decir, que el logos o entidad superior nos empuja e inclina, pero no sentencia. Eso nos daría una libertad de acción, una capacidad de cambiar nuestro destino o futuro. Y vayamos más lejos: todo gira, se repite de forma cíclica y evoluciona... ¿Y si pudiéramos tomar un atajo? ¿Y si lo que llamamos casualidades fueran precisamente sendas para avanzar en esa rueda saltando etapas lineales?

Sé que es una teoría arriesgada, pero no es mía. La defienden cada vez más investigadores y personas que creen en las denominadas «casualidades atávicas», pensando que, en efecto, nuestra misión en la vida es la evolución, porque al hacerlo también lo hace esa entidad global a la que llamamos Dios y que no alcanzamos a imaginar. Dicho en terminología cuántica, supongamos un universo curvo. ¿Y si pudiéramos saltar de un punto a otro aprovechando esa curvatura? Poco a poco iremos descubriendo cómo.

¿Qué es la casualidad atávica?

Desde luego, creo que causaría picores a Zenón si oyese hablar de ella. Hay quien la denomina regresiva, o incluso biográfica. Consiste en partir de la base de que algunas de las experiencias casuales son conexiones con el pasado, con otra vida o existencia anterior en la que dejamos algo por resolver. Según esa teoría, a veces vivimos casualidades que, pese a ser experimentadas en el momento actual, puede que su origen o causa tenga décadas o siglos de antigüedad. Por eso la casualidad atávica es algo así como un viaje en el tiempo o, si lo preferimos en lenguaje cuántico, como si hubiéramos tomado un atajo para sintonizar con algo de nuestro remoto pasado que llevamos al presente para terminarlo.

Los defensores de la casualidad atávica creen que la esencia del ser humano se perpetúa una y otra vez en un ciclo sin fin muy parecido al defendido por Zenón y su logos, aunque con matices. A priori no es algo descabellado, ya que todos llevamos con nosotros parte de la herencia genética de quienes nos precedieron. Es cierto que no podemos demostrar que la individualidad se perpetúa, pero sabemos que la información genética sí lo hace. Según estas hipótesis, nuestro objetivo en la vida es la evolución en todos los sentidos, y con cada existencia vamos aprendiendo y resolviendo más cosas. Ahora bien, la vida es corta y a veces quedan asuntos pendientes por resolver, pero el destino, por ponerle un nombre, se ocupa de que nada quede en el aire. ¿Cómo lo hace?: propiciando vínculos entre personas en apariencia inconexas entre sí o generando hechos que de casuales no tienen tanto...

¿Eran almas gemelas?

Ella había nacido en Nueva Zelanda, tenía sesenta años y, evidentemente, hablaba inglés. Él acababa de cumplir los veinticinco, vivía en España y hablaba castellano. Un día, la casualidad (o no...) hizo que coincidieran en un viaje. No sabían el motivo, pero desde siempre ambos habían tenido la extraña necesidad de viajar a Estambul. El destino, valiente paradoja, decidió llevarlos a esa ciudad y alojarlos en el mismo hotel.

Casualmente cruzaron sus miradas y se produjo una extraña conexión: tenían la sensación de conocerse de toda la vida. Sus cerebros no sabían qué sucedía, e inmediatamente procesaron información buscando en sus recuerdos, pero no había datos...

La historia es mucho más larga, pero para resumirla diremos que, finalmente, aquella mujer de sesenta entabló conversación con el joven de veinticinco. La pregunta era obvia: «¿Nos conocemos, verdad?» Aquél fue el inicio de una bonita relación de amistad a miles de kilómetros de distancia. Pero lo mejor de todo fue cuando, tiempo después, descubrieron que aquél había sido un reencuentro genético después de tres siglos: el tatarabuelo escocés de ella embarcó rumbo a las colonias inglesas en Australia. Al hacerlo dejó en su país a su mujer, que debía reunirse con él al año siguiente. Pero ella recibió la noticia de que el barco en el que viajaba su marido había naufragado.

Tres años después la viuda se casó con un militar inglés que fue destinado a Menorca, que en aquel momento no era española sino una colonia británica. En la isla se perpetuaron como familia y al cabo de unos siglos nació el joven de veinticinco años. Por su parte, el marido, que efectivamente naufragó, logró salvar la vida. Fue rescatado por un grupo de aborígenes. Se quedó a vivir con ellos. Conoció a una nueva mujer con la que tuvo descendencia... Tres siglos después los descendientes de aquella pareja se habían reencontrado, establecido una conexión e iniciado una amistad. ¿Y qué pinta Estambul en todo eso? Nada, fue sencillamente el punto de conexión que «alguien», el caprichoso destino, puso en su camino. ¿Pura casualidad? Seguramente no.

¿Para qué sirve una casualidad atávica?

Si nos centramos en el ejemplo anterior, la conexión con lo atávico es útil para darnos cuenta de que estamos más conectados entre nosotros de lo que imaginamos y que no vivimos en un mundo individual.

Por otra parte, lo atávico nos da pistas respecto de esas sensaciones que todos hemos tenido a veces: volver a vivir una situación ya experimentada, tener la impresión de que ya conocemos una ciudad a la que casualmente acabamos de llegar y que no hemos visitado jamás, o sintonizar de una forma poco habitual con una persona a quien nos acaban de presentar y que luego resulta ser nuestra alma gemela.

A priori pensamos que esos hechos son coincidentes, puras casualidades, pero pasamos por alto pequeños detalles, omitimos preguntarnos por qué ahora y no en otro momento hemos sido conscientes de la situación. Si seguimos con el caso anterior, ¿por qué la mujer de la historia viajó a Estambul con sesenta años y no antes, si hacía más de tres décadas que tenía el deseo de hacerlo? ¿Por qué escogió esa ruta y precisamente ese hotel para alojarse? ¿Fue el destino quien la encaminó hacia ello? ¿Por qué fue ese verano y no otro el elegido por el chico de veinticinco años? Entiendo que desde el prisma matemático todo tiene una explicación, pero en el episodio narrado, me da la sensación de que estamos rompiendo las probabilidades.

Puede parecer una locura, pero cada vez que nos suceda un hecho que en apariencia es casual y no tiene mayor relevancia, como poco deberíamos preguntarnos: ¿Está pasando algo? ¿Es todo tan casual o puede que haya algo más?

Bien, creo que ahora que ya tenemos la cabeza como un bombo y que más o menos entendemos el origen conceptual de las casualidades, es un buen momento para preguntarnos de verdad de qué estamos hablando cuando hablamos de casualidades. Sí, ya sé que se supone que esto lo sabe todo el mundo, pero... hay más miga de lo que parece. ¿No te lo crees? Siento decepcionarte, pero la casualidad atávica y los ciclos coincidentes no son más que dos de las numerosas categorías de expresión que tiene este complejo fenómeno.