3

Cabeza de playa

UNA ESPADA EN ARGEL

La incertidumbre de Eisenhower con respecto al progreso de la operación ANTORCHA era compartida por todos los soldados en las cabezas de playa de Marruecos y Argelia. Nadie sabía nada irrefutable salvo lo que había visto. Los marineros en el mar sólo veían fogonazos en tierra. Los soldados en las playas desconocían qué sucedía en el siguiente djebel. Los comandantes recibían informes fragmentarios que resultaban ser incompletos, contradictorios o erróneos. Esto era la guerra, «nuestra condición y nuestra historia, el lugar donde debíamos vivir»,1 escribió un corresponsal, pero para muchos parecía una pelea callejera con artillería. Para las tropas novatas, la experiencia de combate fue reveladora: ejércitos ignorantes llevaban a cabo la guerra en una tierra a oscuras.2

La lucha entre los invasores anglonorteamericanos y los defensores franceses de Vichy sólo duraría tres días; a veces fue cuestión de desganados tiros al aire, pero en aquellos dos países también hubo batallas campales en una decena de ocasiones. La pequeña guerra entre dos viejos amigos (muchos norteamericanos aún no podían creer que combatían contra los franceses) fue complicada por las maniobras diplomáticas concomitantes y los primeros ataques de las fuerzas del Eje. Todo esto sucedió más o menos simultáneamente desde el domingo 8 de noviembre de 1942 por la mañana hasta la noche del martes 10, pero en aras de la simplicidad narrativa la acción puede desplegarse en sentido contrario a las agujas del reloj por el borde noroeste de África, empezando en Argel y acabando en Marruecos.

Al este de la capital argelina, un batallón del 39.o de infantería había aparecido a las puertas del aeropuerto de la Maison Blanche poco antes del alba del 8 de noviembre. Los soldados franceses dispararon algunos tiros al aire para salvar la cara y se rindieron. A las diez de la mañana, los primeros aviones Hurricane, salidos horas antes de Gibraltar sin garantía de que hubiera un aeropuerto, aterrizaron en la pista.

Desde Castiglione en el límite oeste de la cabeza de playa, donde diligentes argelinos destripaban las lanchas de desembarco abandonadas en busca de compases y árboles de hélice, las tropas británicas tomaron otro aeropuerto en Blida y avanzaron hacia Argel desde el sur. Un comandante impaciente capturó a media docena de rehenes, a quienes describió como «muy amistosos y afectuosos»,3 luego se dirigió a los muelles, encañonó en la cabeza al guardia e izó la enseña británica en el puesto de mando francés. «Se produjo una ovación», informó.

El teniente coronel Edward J. Doyle, comandante del 1.er batallón del 168.o de infantería, también se impacientó por el lento avance contra los francotiradores franceses en el suburbio occidental de Lambiridi, los mismos que esa misma mañana habían dado en el casco de Robert Moore. Haciendo caso omiso de las órdenes de mantener la situación, Doyle flanqueó a los francotiradores con una decena de hombres y avanzó hacia Argel. Pronto golpeaba las puertas del Palacio de Verano del gobernador general. Un guardia le negó la entrada. «El gobernador», dijo el francés, «está en la playa.»4 Los norteamericanos contestaron disparando contra los neumáticos del coche de un rico caballero que salía del consulado alemán en la acera de enfrente. La furia del conductor —unos buenos neumáticos eran especialmente caros en esos días— fue interrumpida por el seco disparo de rifle de un francotirador. Doyle cayó al pavimento mortalmente herido por un balazo debajo de su hombro izquierdo. Después del coronel Marshall en la operación RESERVISTA, Doyle fue el segundo comandante norteamericano de batallón que murió esa mañana.

Los pilotos de la Luftwaffe que el domingo por la tarde volaron desde Italia hicieron su primera aparición en el cabo Matifou, donde había un grupo de cargueros anclados. Un Ju-88 enemigo se libró del fuego aliado y lanzó dos torpedos desde una altitud de unos 15 metros. Uno no dio en el blanco. El segundo dio contra el Leedstown en el lado de estribor llevándose por delante el timón. Inmovilizado en las aguas y con 500 hombres aún a bordo, el barco fue presa fácil. Cinco bombardeos en picado le abrieron las soldaduras; luego dos bombas más en medio del barco lo hicieron capotar por la proa. Los hombres saltaron por la borda, pero fueron absorbidos por los boquetes de los torpedos; algunos se volvieron a encaramar y a saltar. Los náufragos remaron en balsas hacia la playa cantando animosamente hasta que vieron las olas del rompiente de Aïn Taya. Los nativos dejaron el saqueo para cortar altos juncos con los que rescatar a los supervivientes de las aguas turbulentas. Conducidos a un lugar de la costa, los hombres ateridos de frío se echaron sobre la paja y se reanimaron con brandy. El Leedstown se hundió a 20 brazas de profundidad.5

Por más que le hubieran satisfecho los ataques de represalia de las fuerzas del Eje, el almirante Darlan reconoció con el discernimiento de un superviviente profesional que la situación no daba para más. El comandante en jefe de Vichy sólo contaba con 7.000 soldados mal armados en Argelia; los dos aeropuertos principales habían sido tomados, la flota se encontraba acorralada por los barcos aliados y la ciudad estaba rodeada por 30.000 soldados. El domingo a las tres de la tarde, Darlan volvió a la Villa des Oliviers, donde Robert Murphy y Kenneth Pendar no habían sido ejecutados gracias a la oportuna clemencia del general Juin. El almirante encontró a ambos diplomáticos norteamericanos almorzando y contemplando el incendio de los almacenes del puerto y las maniobras de los bombarderos sobre la bahía de Argel. Darlan anunció que estaba listo para negociar. ¿Podría encontrar el señor Murphy al comandante norteamericano de quien se sabía que estaba en la playa a 15 kilómetros al oeste de Argel?6

En la limusina de Juin y con una bandera blanca y la tricolor francesa flameando sobre el guardabarros, los diplomáticos se abrieron paso a través de las columnas de soldados aliados que avanzaban por el oeste de Argel. En la playa Beer White encontraron al general de división Charles W. Ryder, jefe de la 34.a división de infantería, sentado sobre una gran roca. Oriundo de Kansas y compañero de clase de Eisenhower en West Point, Ryder, Doc para los amigos, era un soldado alto y anguloso que había sido condecorado en la Gran Guerra. Cuando le preguntaron si querría negociar las condiciones con los franceses, contestó serenamente: «Iré a cualquier sitio para hablar con quien sea que quiera entregarme Argel».7 Y no dijo nada más. Sentado en la roca y quejándose por la falta de un uniforme limpio, redactó un informe de un párrafo para Gibraltar con la velocidad de un hombre dictando a un picapedrero. «Tendrá que perdonarme», dijo a Murphy, «pero hace una semana que no duermo.» Murphy dejó de andar de un sitio para otro, cogió al general del brazo y lo introdujo en la limusina.8

Un corneta de pie sobre el estribo del coche anunciaba «Cese el fuego» mientras avanzaban por Lambiridi hacia la Avenue Maréchal Joffre. Fuera del Fort L’Empereur, el cuartel general de Vichy, el jefe de Estado Mayor de Juin estaba en rígida posición de firme en plena calle. Detrás de él, había seis soldados en formación de V. «No me gusta la sangre»,9 confesó Murphy a Ryder mientras se apeaban del coche. Con los gestos precisos de un hombre experimentado en capitulaciones, el jefe de Estado Mayor francés extendió la espada a Ryder, la empuñadura por delante, «como en un cuadro histórico de algún museo», observó Pendar. Murmurando algunas palabras de rendición, hizo una elegante media vuelta y marchó hacia el fuerte.

Ryder y Murphy lo siguieron. Entraron en un cavernoso vestíbulo donde del revestimiento de madera de las paredes colgaban trofeos de caza y botines de viejas batallas.10 Cincuenta oficiales franceses se alineaban en las paredes mirando a los norteamericanos y al general Juin, quien estaba a la cabecera de una larga mesa cubierta con un paño verde. Juin había cambiado el pijama a rayas de la noche anterior por el esplendor de las condecoraciones y de su mejor uniforme. El sonido distante de las armas ligeras fue acallado por el estruendo de las bombas de la Royal Navy que atacaban objetivos franceses a pocos cientos de metros. «¡Qué maravilla!», dijo Snyder. «Ésta es la primera vez que estoy bajo fuego enemigo desde la primera guerra.» Un gélido silencio siguió a sus palabras.

«¿Es usted el oficial de mayor rango?», preguntó finalmente Juin extendiendo su mano izquierda.11

«Lo soy.»

«¿Se compromete a mantener la ley y el orden en Argel si se rinde a sus fuerzas?»

«Sí», contestó Ryder, «siempre que la gendarmería francesa actúe bajo mis órdenes.»

«¿Cuándo estará preparado para hacerlo?»

«De inmediato.»

«¿Permitirá que las fuerzas francesas conserven sus armas?»

Ryder vaciló un instante.

«Sí, siempre que se concentren en sus barracones.»

Asunto concluido. Las tropas aliadas entrarían en la ciudad a las 20 horas. Los prisioneros quedarían en libertad en el acto, incluidos los supervivientes de la operación TERMINAL. Los oficiales franceses despacharon vehículos por todos los barrios de Argel para anunciar la rendición de la ciudad con toques de corneta.

Argel había caído, pero no el resto del norte de África francés, y ahí estaba el problema. Los aliados pronto supieron que Darlan se había despojado formalmente de todo poder fuera de la ciudad. En un gesto indignante, proclamó carecer de cualquier poder negociador sobre el resto del imperio de Vichy. En otra reunión en Fort L’Empereur, esta vez con la presencia de Darlan, sólo se obtuvo un acuerdo para que los barcos aliados entrasen en el puerto de Argel.12

En la madrugada del lunes, la nave capitana Bulolo avanzó con dignidad imperial hacia el embarcadero sin percatarse de que una bomba de la Luftwaffe había dañado las comunicaciones de la sala de máquinas. Allí no se recibió la orden rutinaria de dar marcha atrás a toda máquina. Con creciente nerviosismo, la comitiva francesa de bienvenida vio cómo el barco se acercaba a casi doce nudos. En el puente de mando, los oficiales discutían si los mástiles se romperían hacia adelante o hacia atrás con el impacto. Los espectadores se dispersaron gritando. El capitán aulló: «¡Todo el mundo cuerpo a tierra!»,13 y la gran proa se elevó sobre un fortuito banco de lodo demoliendo el espigón y haciendo una muesca en un depósito antes de volver intacta a las aguas del puerto. Los espectadores, recuperados del susto, aplaudieron y comentaron que la Royal Navy realmente sabía cómo atracar en un puerto.

También lo sabía hacer el general Giraud. La mañana del lunes 9 de noviembre dejó Gibraltar con rumbo a Argelia en un avión francés con la intención de quitar del medio a Darlan y establecerse como el nuevo jefe aliado en el norte de África. Tal como había anticipado con sagacidad Eisenhower, Giraud había cambiado de opinión después de comprobar el pronto éxito de ANTORCHA; con suspiros histriónicos había aceptado ser el comandante de las fuerzas militares francesas en el norte de África y máximo responsable de la administración local. Eisenhower le despidió, aunque públicamente anunció que «su presencia propiciará un cese de la resistencia esporádica».14 A Marshall le confesó en privado: «Estoy hasta la coronilla y absolutamente furioso con esos estúpidos franceses».15

Ante la proclama de Eisenhower, las autoridades de Vichy reaccionaron denunciando al general francés como «un jefe rebelde y desleal».16 Giraud aterrizó en el aeropuerto de Blida, pero no fue recibido por una guardia de honor y una multitud entusiasta tal como él había imaginado, sino por unos pocos simpatizantes furtivos que le previnieron contra posible asesinos. Aún peor, su equipaje y su uniforme se extraviaron.17 Giraud no podía montar un verdadero golpe de estado con una mera gabardina arrugada. Abatido y sin su indumentaria de rigor, subió a un coche de alquiler y se dirigió a las tortuosas callejuelas del barrio Ruisseau, donde una familia incondicional le había ofrecido hospitalidad.

Tres horas más tarde, Mark Clark llegó en un B-17 al aeropuerto Maison Blanche con órdenes de Eisenhower para ayudar a Giraud a asumir el mando de las tropas francesas y asegurar un armisticio general. En cambio, encontró al presunto virrey escondido, al almirante Darlan en manos de los leales a Vichy y combates en todas partes, con la excepción de Argel. «¡Esto sí que empeora la situación!», le dijo a Murphy.18

Su séquito incluía a Darryl F. Zanuck, ex guionista de Rin Tin Tin y directivo de la 20th. Century Fox; ahora coronel del cuerpo de comunicaciones, Zanuck bajó del avión con una cámara de 16 mm y diez rollos de película para filmar la entrada triunfal de Clark en Argelia. Sin embargo, la secuencia cinematográfica fue interrumpida por la aparición de una docena de aviones de la Luftwaffe. Cuando también hicieron acto de presencia Spitfires y Junkers, la gente se lanzó a las calles a presenciar la batalla aérea. Clark y sus hombres subieron a dos camiones británicos y avanzaron por la ciudad. Vieron que todas las paredes parecían cubiertas por grandes carteles del mariscal Pétain. La invasión del norte de África apenas tenía veinticuatro horas de vida y ya había descendido al nivel de un sainete francés.19

El Hotel St. Georges era una vieja casona llena de recovecos y de un blanco inmaculado en la Rue Michelet, la calle más de moda del barrio más de moda de Argel. En otro tiempo el preferido de las ricas solteronas por su vista maravillosa del mar, el St. Georges ahora servía de cuartel general a la marina francesa.20 Los soldados habían manchado de barro el pulido suelo de mosaico. Allí era donde los norteamericanos habían aceptado reunirse con Darlan y sus subordinados a primera hora de la mañana del martes 10 de noviembre.

Clark encontró a Ryder exhausto tras horas de inútiles regateos. «He intentado hacer el máximo de maniobras dilatorias», dijo Ryder. Una compañía de fusileros estaba apostada afuera entre las palmeras con órdenes de «disparar a matar» a los franceses si había problemas.21 Murphy condujo a Clark por el vestíbulo del hotel a una pequeña sala con ambiente recargado, azulejos marroquíes y una vista del soleado Mediterráneo. Le esperaban cinco almirantes y cuatro generales franceses. Darlan llevaba alzas y una guerrera negra cruzada de almirante que acentuaba su tez pálida. Recibió cordialmente a los norteamericanos, pero los franceses se negaron a estrechar la mano del único oficial británico que había en la delegación de Clark. Clark tomó asiento en la cabecera de la mesa con Darlan a su derecha y Juin a la izquierda mientras Murphy oficiaba de traductor.22

«Tenemos mucho trabajo para hacer frente al enemigo común», dijo Clark.

«Mis camaradas y yo creemos que las hostilidades no llevan a ninguna parte», replicó Darlan,23 pero aparte de entregar Argel, él carecía de autoridad para firmar un armisticio. «Simplemente sólo puedo obedecer las órdenes de Pétain.»

«El problema es mayor que eso», insistió Clark. Hizo un gesto en dirección a Tunicia. «¿Resistirán las tropas francesas al este de Argel si vamos allí a enfrentarnos al enemigo común?»

Los ojos acuosos de Darlan evitaron la mirada de Clark.

«He pedido a Vichy que me conteste lo antes posible sobre los términos de un acuerdo.»

Clark dio un puñetazo sobre la mesa. «Será menester retenerle a usted en custodia para su propia protección. Espero que lo comprenda. Debemos avanzar al este. Hablaré con el general Giraud. Él firmará las condiciones y dará las órdenes necesarias.»

Darlan se pasó una mano por la calva y una remota sonrisa le cruzó los labios. «No estoy seguro de que las tropas le obedezcan.»

«Si usted considera que Pétain estará de acuerdo con usted en que deben cesar las hostilidades, ¿por qué no da esa orden ahora mismo?»

«Porque provocaría», contestó Darlan lentamente, «que los alemanes ocupasen de inmediato el sur de Francia.»

Clark volvió a dar con el puño sobre la mesa.

«Lo que usted está haciendo significa la muerte de más franceses y norteamericanos. Éste es el momento en que debemos seguir nuestras preferencias y olvidarnos de las órdenes. Ésta es la oportunidad para que se unan todos los franceses y ganen la guerra. Es su última oportunidad.»

«Ésa es su opinión», replicó Darlan.24

«Dígale», dijo Clark a Murphy, «que Pétain no significa nada para nosotros.»25 Empujó la silla hacia atrás para retirarse, pero Juin alzó una mano.

«Denos cinco minutos.»

Mientras la delegación aliada abandonaba la sala, Darlan le dijo en voz baja a Murphy: «¿Podrá usted recordarle al general de división Clark que soy un almirante de cinco estrellas? Debiera dejar de hablarme como a un joven teniente».26

Los aliados se retiraron a un corredor en la otra punta del vestíbulo. El sonido de las palabras francesas se deslizaba por debajo de la puerta. Clark caminaba de un lado a otro murmurando THIDP, el casi acrónimo inventado con Eisenhower por «tremendos hijos de puta». La tácita amenaza de Clark de declarar la ley marcial en el norte de África horrorizó a Murphy.27 No podía imaginar la administración de ferrocarriles, correos, aprovisionamiento de agua y otros servicios civiles en un territorio de 2.500.000 kilómetros cuadrados con casi veinte millones de personas, pocas de las cuales compartían el idioma con los norteamericanos. Si los aliados querían avanzar al este sin temer una puñalada por la espalda, necesitaban la ayuda francesa.

Se abrió la puerta. El contraalmirante Raymond Fenard, el orondo confidente y anfitrión de Darlan en Argelia, sonrió e hizo un gesto para que se acercaran. Cuando Clark y los otros se sentaron, Darlan se dirigió a Murphy, y dijo: «J’accepte».28

Puso sobre la mesa el borrador de una orden anunciando a todas las tropas francesas que proseguir las hostilidades era inútil. Un mensaje a Pétain sugería que la continuidad de la lucha costaría a Francia las posesiones africanas. Darlan sacó una estilográfica y escribió sobre el documento «En nombre del mariscal»; a continuación ordenaba que todas las fuerzas de mar, aire y tierra en el norte de África cesaran el fuego, regresaran a sus bases y observaran una estricta neutralidad.29 Darlan volvió a tocarse la cabeza. «Eso es suficiente», declaró Clark.30

De inmediato informó por cable del acuerdo a Gibraltar. «Consideré de la máxima importancia asegurar una orden que sería obedecida para poner fin a las hostilidades en el norte de África.» Giraud reapareció con su quepis, pantalones de montar, galones dorados e impecables botas de montar. «Parecía haber salido directamente de la barbería»,31 comentó el corresponsal Alan Moorehead. «Su cabeza pequeña y como de pájaro estaba perfectamente peinada.» Habiendo recuperado el uniforme y tragado el orgullo, Giraud anunció que por la mayor gloria de Francia serviría bajo el mando de Darlan en la lucha contra los alemanes.

Sin embargo, tan pronto se consiguió el acuerdo, éste fracasó. Al cabo de unas horas llegó la noticia de que el mariscal Pétain había defenestrado a Darlan y repudiado cualquier pacto con los norteamericanos que pudiera causar la ocupación alemana de la Francia de Vichy y la captura de la gran flota francesa anclada en Toulon. «Doy la orden de defender el norte de África»,32 decretó Pétain. Más degradado que nunca, Darlan andaba por la villa del almirante Fenard como alma en pena. «Estoy perdido», dijo. «Lo único que puedo hacer es entregarme.»33

A las tres de la tarde del mismo martes, Clark y Murphy llegaron a la villa alarmados por la noticia de que su nuevo protegido pretendía renegar del armisticio que había firmado seis horas antes.

«Pétain habla por boca de Hitler», insistió Clark.

Darlan se encogió de hombros. «Lo único que puedo hacer es revocar la orden que he firmado esta mañana.»

«¡Ni de broma!» Clark hizo valer su alta estatura. «Considérese mi prisionero.»

«Entonces, me debe hacer prisionero.»

Furioso, Clark ordenó que dos pelotones de infantería acordonaran la finca de Fenard. Un coronel norteamericano, Benjamín A. Dickson, pasó por el lado de los asistentes de Darlan y se dirigió directamente a él. «Mon almirante, por orden del mando supremo queda bajo arresto en estas dependencias. Se apostarán guardias con orden de disparar si usted intenta escapar.»34

Dickson volvió a la puerta de entrada. «Nuestro prisionero en esta casa es el almirante Darlan», le comunicó al capitán de la guardia. «Es de baja estatura, calvo, rubicundo, nariz ganchuda y cara de comadreja. Si intenta salir con ropa militar o civil, hay que dispararle.»

En Gibraltar, Eisenhower leía los despachos de África y trataba de darles sentido. «La guerra suscita situaciones extrañas, a veces ridículas»,35 había escrito en otro extenso memorándum personal el lunes por la tarde. Cada hora que pasaba, esta guerra parecía más extraña y más ridícula. En una nota a mano titulada «Pensamientos inconsecuentes de un comandante durante un período de espera interminable», Eisenhower añadió: «Espero ansiosamente noticias de: operaciones en la costa occidental; operaciones en Orán; actividad e intenciones de Giraud; movimientos aéreos de los italianos; intenciones de España».

Parecía que Darlan había capitulado y renegado dos veces por presiones de Clark y Vichy. La influencia de Giraud en África parecía ser inexistente. Eisenhower había reaccionado ante un cable de Clark exclamando, «¡Dios santo! ¡Lo que aquí necesito es un eficaz asesino!». Se preguntó si funcionaría el soborno. ¿Debieran los aliados, le preguntó a Clark, considerar depositar una gran suma «en un país neutral como Suiza»?36

Como sede de la autoridad francesa en el norte de África y como plataforma de lanzamiento del avance sobre Tunicia, Argelia era decisiva para la causa aliada. En los barcos las tropas británicas esperaban que Clark estuviera seguro de la neutralidad o la colaboración de los franceses. Marruecos también era fundamental como canal del aprovisionamiento y de las tropas provenientes de Estados Unidos. No obstante, Eisenhower prácticamente no sabía nada de Hewitt o Patton.

Pero la principal preocupación del comandante en jefe ese lunes por la tarde era Orán, tal como revelaba en un mensaje a Marshall. Los aeropuertos de Argelia occidental eran básicos para desarrollar el poderío militar aliado y lo mismo sucedía con el puerto de Orán y la cercana base naval de Mers el-Kébir. «Mi mayor dificultad operativa en este momento es la lentitud para controlar la región de Orán», escribió Eisenhower. «Debo conquistarla pronto.»37

UNA BANDERA AZUL SOBRE ORÁN

Eisenhower estaba a punto de obtener su deseo.

Los soldados norteamericanos habían confluido en Orán durante el domingo 8 de noviembre empujando a 9.000 defensores franceses dentro de un sector de unos 30 kilómetros de diámetro. En el oeste, Ted Roosevelt y el 26.o de infantería marchaban por pueblos argelinos cuyos nombres en clave aludían a las poblaciones natales de los soldados, Brooklyn, Brockton, Syracuse, y por caminos que recibían el nombre de su vida anterior: Béisbol, Golf, Lacrosse.38

Terry Allen y una gran parte de su 1.a división descendieron en Orán desde las colinas de piedra arenisca en lo alto de St. Cloud, un cruce vital entre el este de la ciudad y los lagos de sal más al sur. Los chicos vestidos con sucios caftanes les gritaban o hacían el saludo fascista creyendo que eran alemanes. Las mujeres beréberes veladas y con tatuajes color índigo los espiaban por las ventanas; en los cafés, hombres con fez levantaban la mirada de sus tazas de té y aplaudían a las tropas al estilo africano: con los brazos extendidos, pero sin la menor pretensión de sinceridad. Un corresponsal de guerra a la búsqueda de adjetivos para describir a los nativos optó por «escrofulosos, nada pintorescos, oftálmicos, lamentables».39

Los soldados agotados que podían escapar de sus oficiales se echaban entre los matorrales; al rato, hasta las zarzas parecían roncar. El áspero ruido de la artillería a veces los despertaba; a veces, no. Algunos soldados se echaban sobre carros usados para portar municiones. Sudando como bestias bajo un sol abrasador, seguían avanzando hacia la invisible ciudad más allá del horizonte. Cartuchos abandonados y chaquetas de campaña dejaban una triste y ancha estela que finalizaba en Arzew. De vez en cuando, pasaba un autocar a leña llevando prisioneros franceses sin afeitar a las celdas en la playa. Un cocinero del 18.o de infantería llevaba una mula parda atada a un carro de dos ruedas para transportar su cocina de campaña. Cuando la mula pasó una columna de soldados que gritaban a la línea francesa, el cocinero dejó las riendas ya inútiles, mató al animal de un solo tiro y obligó a los hombres, que ya no gritaban, a portar la cocina.40

Un soldado herido tendido en la hierba alta esperaba la ambulancia y rogaba a los que pasaban a su lado: «Por favor, no me pateéis la pierna, no me pateéis la pierna».41 Durante un ataque con morteros, cuatro soldados de la compañía E del 16.o de infantería se guarecieron en un canal de irrigación. Cuando se acabó el fuego, un teniente observó un luminoso resplandor azul y descubrió que una esquirla había cortado un cable de alta tensión. El cable había caído sobre los cuatro soldados electrocutándolos.42

Así pues, esto es la guerra, se decían los soldados. Una desgracia en cada curva del camino. Dolor, mulas sacrificadas y muertes súbitas en un foso.

St. Cloud era una población rural ambarina de 3.500 habitantes, rodeada de viñedos y sólidas casas de piedra. Como las viñas ya habían sido podadas para noviembre, los campos de fuego se extendían un kilómetro en todas direcciones. Posada a ambos lados del camino principal del este hacia Orán, St. Cloud había sido reforzada con el 16.o regimiento tunecino de infantería, el 1.er batallón de la Legión Extranjera y las tropas paramilitares del Service d’Ordre Légionnaire, es decir, los fascistas franceses que seguían el modelo de las SS nazis. La inteligencia estadounidense clasificó a los defensores como «tropas de segunda o tercera clase».43 Pero antes del mediodía del 8 de noviembre, la compañía C del 18.o de infantería de Terry Allen había sufrido una emboscada, se había retirado y luego había sido obligada a retroceder una vez más cuando volvió a St. Cloud con el grueso del 1.er batallón.44

A las 15.30, el batallón volvió a atacar por el camino de Renan junto con el 2.o batallón. Trataron de flanquear a los defensores por el sur. Largas cintas de fuego de las ametralladoras francesas azotaban las viñas. Un sargento primero cayó con un balazo en la frente y el comandante resultó mortalmente herido en la garganta. El reloj de una torre por encima del pueblo dio las cuatro. En el campanario sonaban insolentes los fogonazos de un francotirador. Proyectiles estadounidenses de calibre 50 impactaron en el campanario y acallaron las campanas y los disparos. Los tejados reflejaban discontinuamente el efecto de las balas.

Los hombres de ambos batallones se arrastraron por los viñedos hacia el muro encalado que rodeaba el cementerio a 200 metros al sur del pueblo. Los fusileros franceses y norteamericanos se enfrentaron entre las tumbas y los monolitos como sombras en la luz gris y evanescente. Los proyectiles silbaban entre las fosas y quebraban las alas de mármol de los querubines. Los disparos retumbaban en las criptas.

El teniente Edward McGregor organizó una escaramuza con la compañía C: dio tres pitidos con su silbato, y luego saltó el muro del cementerio para encabezar una carga contra el pueblo. Sólo tres hombres saltaron con él, los demás se quedaron al amparo del muro; McGregor dio media vuelta y amenazó con un tiro por la espalda a todos los cobardes. Esta vez el pelotón le hizo caso y un balazo le destrozó la cara a un comandante de la compañía B. «Sigue adelante, Mac», dijo el oficial antes de caer muerto. McGregor y ocho más fueron capturados, pero St. Cloud no.45

Ahora los artilleros franceses abrieron fuego con artillería de campaña. La descarga hizo huir en desbandada a incontables soldados norteamericanos. Los oficiales los persiguieron gritando: «¡Deteneos! ¡Deteneos!». Un teniente herido a un lado del camino rogaba: «Por favor, no me dejéis». Lo dejaron. Los enfermeros lo hallarían al alba, el rostro blanco, pero aún con vida y con el brazo izquierdo destrozado, imposible de salvar. La artillería francesa acertó con la posición de una batería del 32.o de artillería que se había instalado detrás del límite norte de la población. Los proyectiles sonaban como un rebaño de cabras aterrorizado que se lanzara en estampida por la posición de los obuses y machacara a los artilleros norteamericanos.46

Cayó la noche sobre St. Cloud transformando el pueblo rural en un siniestro y tenebroso reducto. Los cadáveres colgaban como alfombras sanguinolentas de las viñas. Los nerviosos centinelas dejaban escapar disparos, y moverse antes del alba equivalía a jugarse la vida.47

A las 7 horas del 9 de noviembre, el 18.o de infantería volvió a atacar con casi 7.000 soldados. Hacia el mediodía, el ataque había fracasado. Se produjeron numerosas bajas. Para el coronel Frank Greer, el jefe del regimiento, St. Cloud se había convertido en una pesadilla. Todo el avance aliado hacia Orán estaba detenido debido a la férrea resistencia de esta localidad. Greer, en la rampa de carga de una bodega que le servía como puesto de mando, observaba St. Cloud con sus prismáticos. La mitad de la torre de la iglesia había caído y con ella el viejo campanario. Las palmeras estaban destrozadas, con medio tronco arrancado, y se podían ver boquetes como bostezos en varios tejados. Un caballo negro sin jinete portando una montura francesa y arrastrando las riendas pastaba en un extremo del pueblo. Una docena de caballos yacían muertos con las patas hacia arriba como mesas tumbadas.48

«Voy a bombardear sin compasión ese pueblo de punta a punta», dijo Greer. En cada batería se prepararon 200 bombas; las descargas empezarían a las trece horas; media hora después atacarían tres batallones de asalto. Las patrullas de reconocimiento informaron de que en el pueblo había centenares de mujeres y niños escondidos en refugios medio derruidos mientras el mundo explotaba a su alrededor. Algunos ya habían muerto y seguramente muchos más lo harían durante el bombardeo.49

En ese momento, una figura sin casco y con aspecto de agotamiento apareció entre las viñas en un jeep. Terry Allen había pasado la noche en la escuela de Tourville acurrucado en un pupitre escolar estudiando con una linterna de gasóleo las fotos de Pétain y los coloridos mapas del imperio colonial francés. Los informes del campo de batalla informaban que los hombres de Roosevelt ya estaban en Djebel Murdajdj, las tierras altas al oeste de Orán. Se decía que T. R. en persona había perseguido a los húsares franceses con una carabina. El aeropuerto de Tafaraoui había caído en un santiamén, y 5.000 soldados de la 1.a división acorazada, tras evitar una fuerte guarnición francesa en Misseèhin, acababa de tomar el aeropuerto de La Sénia. Poco se sabía de los paracaidistas de VILLANO ni de las fuerzas de RESERVISTA, pero un contraataque de la Legión Extranjera en Sidi Bel Abbès, en el desierto del sur, estaba fracasando. «Muchachos», dijo Allen, «acabo de enviar un mensaje a los franceses para que se vistan de gala y se preparen.» A los exhaustos fusileros amontonados en una zanja, les animó diciéndoles: «En aquella ciudad hay muchas chicas guapas que esperan poder dar la bienvenida a los libertadores norteamericanos». A los demás, simplemente les advirtió: «Ocupad esa ciudad o no comeréis».50

Debajo de una higuera y con un pitillo en los labios, Allen movía la cabeza de un lado a otro para evitar el humo en los ojos. Greer le contó las intenciones que tenía; un débil silbido salió de los labios de Allen mientras contemplaba St. Cloud en la distancia. El jefe de la división se opuso al plan de Greer. No era difícil imaginar a los civiles aterrorizados rezando sus avemarías y con los rosarios en las manos preparándose para ir al otro mundo. Terry Allen había orado esa mañana, tal como hacía antes de cualquier batalla.

Estudió el mapa y echó una última ojeada. Allen había estado en una decena de pueblos de provincia franceses en la Gran Guerra. Era notorio su desdén por todos los nombres extranjeros más complicados que «París» y por costumbre decía «como-mierda-se-llame» a cualquier sitio de nombre polisilábico. Pero en St. Cloud pudo imaginar la verdulería, la sastrería y las viejas tabernas con anuncios de Dubonnet y los aburridos camareros con fajas. Se volvió a Greer.

«No habrá ninguna concentración de fuego», dijo. «Si bombardeamos la población y el ataque fracasa, será un desastre.»51

Arrasar un pueblo francés daría «muy mala imagen política», añadió. Y se gastaría demasiada munición. «De cualquier modo, no necesitamos el maldito pueblo. Podemos evitar St. Cloud y ocupar Orán con una maniobra nocturna.» Allen ordenó dejar un batallón de guardia y que los demás marchasen hacia Orán. Greer saludó con la decepción marcada en el rostro.

Si la orden de pasar St. Cloud por los lados parece obvia en retrospectiva, en aquel momento no lo fue. Al dejar en la retaguardia un numeroso destacamento armado y ahogar la sed de venganza de los hombres y sus deseos de tomar el pueblo, Allen había optado por un riesgo calculado. Había calibrado las variables políticas y militares para tomar la primera decisión táctica realizada por un general norteamericano en la guerra de liberación de Europa.

«No pude hacerlo», diría más tarde Allen. «Simplemente no pude hacerlo. Había civiles en aquel lugar. No los podía hacer saltar por los aires a todos ellos.»52

La circunvalación de St. Cloud y la ocupación de La Sénia desconcertaron a las defensas francesas. Orán estaba sitiado. Para el asalto final, Allen dictó a las 7.15 horas del 10 de noviembre la «orden de batalla n.o 3» que acababa: «Nada puede demorar o detener este ataque».

De hecho, los franceses lo demoraron en Arcole y luego en St. Eugène, pero no por mucho tiempo. Cuando un joven comandante se quejó de que sus hombres estaban agotados, tenían hambre y necesitaban un descanso, el coronel D’Alary Fechet, jefe del 16.o de infantería, le replicó: «Usted no puede hablar de ese modo. Usted atacará».53 A primera hora del 10 de noviembre, tras una noche de mucho viento y aguanieve, la vanguardia de las tropas estadounidenses sólo se enfrentó a disparos esporádicos de los francotiradores. El teniente coronel John Todd, conocido en la 1.a división acorazada como Papá Conejo, recibió la orden de poner en marcha «sus tanques y avanzar». Abriéndose paso entre las barricadas callejeras, los blindados de Todd rodaron por el Boulevard de Mascarad y alcanzaron la azul ensenada de Orán. Llegaron demasiado tarde para impedir el sabotaje al puerto después de RESERVISTA, pero pudieron frustrar el plan francés de inundar el puerto con gasolina y prenderle fuego. El teniente coronel John K. Waters, comandante de otro batallón acorazado (y yerno de Patton), llevó a cabo una amenazadora demostración de fuerza en el Boulevard Paul Doumer, aunque los tanques parecieron menos temibles cuando algunos de ellos se quedaron sin combustible cerca de la catedral.54

Una multitud jubilosa llenó las calles haciendo el signo de la victoria con las manos y estremeciéndose ante los ocasionales disparos de los francotiradores. Las chicas guapas que había prometido Allen lanzaban besos desde los balcones del Boulevard Joffre y dejaban caer guirnaldas de hibiscos sobre las torretas de los tanques. Un burgués gordinflón con un sombrero de fieltro negro y una bandera blanca en el casco de un blindado se presentó como alcalde de la ciudad y ofreció entregar la ciudad. El 1.er batallón del 6.o de infantería acorazada derribó las puertas del Fort St. Philippe para liberar a más de 500 prisioneros aliados: paracaidistas, pilotos, marineros británicos y soldados de infantería norteamericanos del Walney y del Hartland. Libertadores y liberados prorrumpieron en llanto. Los guardias franceses se pusieron en formación, amontonaron sus armas y marcharon marcialmente al confinamiento de sus propios barracones.55

Durante más de cinco horas, St. Cloud resistió un ataque final —sans bombardeo masivo— a cargo del 1.er batallón del 18.o de infantería y del batallón de tropas de asalto de Darby. Por último, el pueblo capituló después de un combate puerta a puerta que se saldó con 400 prisioneros franceses, 14 cañones y 33 ametralladoras. Nadie contó las bajas. En Château-Neuf, donde carpas doradas nadaban en un estanque con fuente entre celindas y pimenteros, el general Robert Boisseau proclamó la rendición de su división de Orán al mediodía del martes 10 de noviembre. Una gran bandera azul flameó encima de la ciudad; era la señal prevista que anunciaba la caída de Orán.56

Sin contar los muertos y heridos de RESERVISTA, sólo el Big Red One tuvo más de 300 bajas en Orán. Allen y Roosevelt también relevaron a dos de sus nueve comandantes de batallón por distintas incompetencias. El total de bajas francesas en la defensa de la ciudad fue estimado en 165.57

De inmediato, los liberadores pusieron manos a la obra para convertir la ciudad en un inmenso depósito de suministros. Los oficiales de intendencia eligieron la plaza de toros local como almacén de alimentos. El jefe de la policía militar construyó unos barracones cercados para poner en cuarentena a 150 soldados que habían contraído enfermedades venéreas durante el viaje desde Gran Bretaña. Las tropas los bautizaron Parque Casanova; el alambre de púas, explicó un comandante, era para «hacerles sentir como unos canallas».58 El teniente coronel Waters, haciendo gala de la iniciativa que un día le llevaría a obtener el rango de cuatro estrellas, liberó en los muelles de Orán diez barriles de vino y llenó el casco de cada soldado de su batallón. Una unidad antitanque organizó una gran fiesta en honor de Allen y Roosevelt, quienes, fieles a la tradición de la Primera, bebieron más de la cuenta.59

Ahora casi 37.000 hombres ocupaban una cabeza de playa de 112 kilómetros de ancho por 24 de profundidad. Con la rendición de Argel, la toma de Orán dio a los aliados la virtual posesión de Argelia, aunque Marruecos aún estaba en disputa y la política del norte de África seguía más enredada que nunca. Sin embargo, el informe enviado de Orán a Eisenhower en la tarde del 10 de noviembre resume el sentimiento predominante, por efímero que fuera: «Todo es color de rosa».60 Después de tres días de inquietante confusión, la noticia no podía ser más alentadora. «Ahora debemos reparar los puertos y avanzar al este sin demoras», cablegrafió Eisenhower a Londres ese mismo martes.

«Este negocio de la guerra es prisas y más prisas, pero me gusta», añadió.61

«UNA ORGÍA DE DESORDEN»

Casablanca proporcionaba a Vichy el mejor puerto al sur de Toulon y la marina francesa había decidido defender el puerto marroquí con todas sus fuerzas, aunque fueran merecedoras de una mejor causa. Ni un solo marinero francés conocía la identidad de la flota hostil que apareció entre la niebla la madrugada del 8 de noviembre. Pero justo después de las 7 horas, la gran batería costera de El Hank había abierto fuego. Fue seguida momentos más tarde por los cuatro cañones de 38 mm de la torreta delantera del buque de guerra Jean Bart. De las bocas de los cañones salieron llamaradas azules y grandes anillos de humo. A 16 kilómetros, la primera salva de El Hank no dio al Massachusetts, cuyo timonel había pronunciado aquellas palabras latinas sobre encontrar la paz con la espada. Las bombas del Jean Bart levantaron inmensas masas de agua a 600 metros a estribor. El Massachusetts y las naves gemelas pronto contestaron. Había empezado lo que la marina denominaba con jovialidad «un intercambio desfasado de proyectiles errados».62

Kent Hewitt estaba en el puente de mando del Augusta cuando empezaron las nerviosas llamadas en las radios sobre fuego hostil y autorización para responder del mismo modo. Tras dos semanas de relativa inactividad durante la travesía desde Hampton Roads en la que había comido demasiado y engordado por no hacer el suficiente ejercicio, Hewitt había estado atareado sin descanso desde que decidió confiar en el pronóstico del aerólogo y seguir adelante con los tres desembarcos en Marruecos. Sabía que el asalto a Safi en el sur iba bien, aunque sólo le habían llegado escasos informes de las fuerzas del general Truscott que estaban al norte de Mehdía. Era evidente que los intentos secretos de dar un golpe por medio del general rebelde Émile Béthouart habían fracasado; Hewitt sólo podía suponer que el general residente Auguste Paul Noguès había optado por resistir la invasión. En Fédala, al norte de Casablanca, donde desembarcarían 20.000 de los 33.000 soldados destinados a Marruecos, las primeras lanchas habían llegado a tierra hacía sólo dos horas. Pese al estado de la mar en calma y un oleaje aceptable, muchas lanchas se habían perdido o naufragado, pero al menos algunos soldados estaban en tierra preparándose para avanzar hacia Casablanca. Hewitt había enviado diligentemente y cada dos horas los sucintos mensajes cifrados, aunque desconocía que los responsables de señales de la marina no los habían calificado de urgentes; por tanto, Eisenhower estaba casi en babia de todo lo que pasaba.63

Hewitt consideró que la Divina Providencia seguía a su lado, pero había empezado a preocuparse por el estado del tiempo. Steere, el aerólogo, advirtió que las condiciones se deteriorarían en menos de un día. No se podía esperar que se pudiera mantener a raya a los submarinos enemigos por más tiempo pese a que los destructores patrullaban los flancos de la armada y que ocho minadores colocaban minas alrededor de los cargueros. Estaba previsto que el viernes siguiente, el 13 de noviembre, llegara otro gran convoy de Hampton Roads pese a los esfuerzos de Hewitt por demorar esa llegada hasta que él pudiera garantizar la seguridad del puerto de Casablanca.

Ahora parecía que los franceses no sólo habían optado por luchar, sino que lo hacían con furia. Al principio, el fuego defensivo desde la costa había sido esporádico, más simbólico que letal. El capitán del Brooklyn había señalado a Hewitt a las 5.39: «He visto fuego y me pongo en posición para hacer frente a posibles eventualidades».64 Pero las bombas de El Hank y del Jean Bart podían destruir cualquier barco y dieron comienzo a lo que sería una de las batallas más intensas de la guerra atlántica.

A los diez minutos de las primeras descargas, el cielo parecía lanzar acero desde las colinas y el puerto de Casablanca. Las bombas aliadas ha cían grandes boquetes en los muelles lanzando fragmentos de cemento contra los cascos de los barcos y en los desembarcaderos. Diez buques mercantes anclados e indefensos se hundirían en aquel lugar junto a tres submarinos franceses. El último de los 2.000 refugiados civiles que habían llegado el día anterior desde Dakar en tres buques de pasajeros salió disparado de los muelles que muy pronto estarían pulverizados. Decenas de marineros, incluidos varios capitanes, murieron en los muelles a pocos pasos de sus planchas de embarque y sin la dignidad de haber podido salir al mar.65

El Jean Bart, el último acorazado francés con torretas tan pesadas como una fragata, aún no estaba terminado y no podía moverse de su amarre. Un proyectil de 400 mm proveniente del Massachusetts traspasó la torreta delantera del buque. Otra bomba arrancó el blindaje de la torreta inmovilizando los cañones. Tras siete descargas, el Jean Bart quedó en silencio. Otras tres bombas del Massachusetts abrieron boquetes en las cubiertas blindadas, los flancos y la quilla. Y el Jean Bart quedó paralizado al pie del Môle du Commerce. Extrañamente, ni una sola de esas bombas estadounidenses explotó; junto con más de 50 proyectiles que no estallaron porque algunos fusibles databan de 1918, impidieron una mayor destrucción de Casablanca.66

El jefe del 2.° escuadrón francés, el contraalmirante Gervais de Lafond, al igual que sus subordinados, desconocía la identidad de los atacantes. La niebla le impedía ver las banderas de los barcos enemigos y no había recibido ningún informe confirmado de sus superiores o de las playas. Pero Lafond vio claramente que se aproximaba un desastre. Su escuadrón sólo podía escapar del aniquilamiento haciéndose a la mar y huyendo por la costa protegido por el resplandor deslumbrante del sol.

Lafond no sabía que sus enemigos contaban con radares. El contraalmirante dio las órdenes correspondientes, subió a bordo del destructor Milan y se dirigió hacia la salida del puerto a las 8.15 de la mañana. Los bombarderos enemigos atacaron la bahía cuando las tripulaciones de los submarinos franceses cargaban los últimos torpedos antes de partir. Una figura heroica en sotana negra, el capellán de la flota, corrió bajo las bombas hasta la punta de un muelle para desde allí bendecir a cada barco que pasaba a su lado. A lo largo de la primera línea de edificios, las mujeres y los niños de los marineros franceses que zarpaban se despedían de los dieciséis barcos desde las terrazas y los tejados. Habían tenido una visión privilegiada de las descargas estadounidenses contra las siluetas familiares de la flota de Casablanca.67

Las bombas francesas llevaban tinturas para que los artilleros pudieran ver dónde caían sus disparos. Majestuosos géiseres verdes, rojos, morados y amarillos estallaban alrededor de los barcos aliados. Suponiendo que ningún disparo enemigo caería en el mismo sitio, los timoneles tenían orden de «perseguir los chapoteos», una maniobra especialmente difícil cuando el navío era alcanzado por una bomba. Cargueros, destructores y el Massachusetts iban y venían entre el ondear de banderas. Una bomba dio en el acorazado causando escasos daños, otra hizo trizas sus banderas. La sacudida de sus propios cañones desprendió los buscadores de radar del Tuscaloosa y del Massachusetts, de modo que los artilleros tuvieron que apuntar a ojo y malgastaron gran cantidad de proyectiles. Las tremendas sacudidas de la torreta número tres del Augusta hicieron que se desprendiera un receptor de radio. Cayó en cubierta provocando un problema más entre los muchos que hubo en las comunicaciones; hacia el mediodía, varios operadores de señales fueron destituidos por incompetentes.68 Las sacudidas de la torreta de popa causaron otra víctima: a la lancha de desembarco en la que pensaba viajar Patton hasta la playa se le hizo un boquete en el fondo mientras colgaba de la grúa en el flanco del barco. Todo su equipo, salvo el Colt Peacemaker de mango de marfil y el Smith & Wesson .357, que se acababa de enfundar, cayó a las aguas. En Norfolk, Patton había jurado desembarcar con la primera ola y morir al frente de sus tropas; ahora, vestido inmaculadamente con su brillante casco de dos estrellas y las botas de montar, estaba inmovilizado en el Augusta. «Maldito sea», rugió a un asistente, «espero que usted tenga un cepillo de dientes de más porque a mí no me queda nada en el mundo gracias a la marina de Estados Unidos.»69

Dejó de lamentarse para escribir una carta a Bea. «Hay mucha calma. Dios está con nosotros», y luego describió los acontecimientos de esa mañana en su diario.

Estaba en la cubierta principal justo detrás de la torreta número dos cuando una [bomba francesa] cayó tan cerca que me mojó entero. Cuando más tarde estaba en el puente, otra dio más cerca, pero yo estaba demasiado alto como para empaparme. Había niebla y el enemigo usaba bien el humo. Yo podía ver sus bombazos e identificar los nuestros. Teníamos el Massachusetts, el Brooklyn y el Augusta que daban vueltas y hacían tremendos zigzags ... Había que ponerse algodón en los oídos. Algunos se ponían blancos, pero a mí no me pareció muy peligroso; era algo impersonal.70

Hewitt estaba demasiado atareado como para que le inquietaran las quejas de Patton o su insidiosa evaluación del combate naval. Esta batalla naval acabaría con cualquier duda que aún pudiera tener Patton sobre el espíritu de lucha de la marina. Tan enfrascados estaban los buques de guerra en el duelo con el Jean Bart y las baterías de la costa que los barcos pronto se encontraron con que, a casi 50 kilómetros al sur de Fédala, el escuadrón del contraalmirante Lafond avanzaba directamente hacia los vulnerables cargueros aliados. El mensaje de un caza alertó a Hewitt sobre la partida francesa del puerto, y poco antes de las 8.30 ordenó que el Augusta, el Brooklyn y dos destructores interceptasen a los franceses a velocidad de flanqueo. El historiador Samuel Eliot Morison, a bordo del Brooklyn en calidad de oficial naval de reserva, explicó que «los cuatro buques entraron en acción como perros de presa».

Era cuestión de darse prisa. El amanecer, el resplandor y el radar que de vez en cuando funcionaba mal reducían a los barcos franceses a unos puntos negros que bailaban en el horizonte. La visibilidad era aún más atenuada por la humareda de los tanques de gasolina que ardían en la costa y por los generadores franceses de cortinas de humo. Disparar contra los ágiles destructores era como «tratar de darle a una langosta con una piedra».71 Las bombas de una batería costera agujerearon el destructor Palmer, una perforó un gran cubo de basura sin tocar a los dos marineros que lo portaban, pero también cortaron el mástil principal; la nave puso rumbo al oeste a 27 nudos.72 El destructor Ludlow, disparando tan intensamente que sus cañones de cubierta parecían lanzar una sólida corriente de balas trazadoras, dio al Milan, el buque insignia de Lafond, y lo incendió, pero recibió un proyectil de 150 mm que destrozó las salas de oficiales y abrió un boquete en la proa. La pintura que no había sido sacada ardió como cartón alquitranado. El Ludlow también huyó. Los submarinos franceses que habían escapado a la carnicería del puerto estuvieron a punto de consumar su venganza. El Massachusetts esquivó una ráfaga de cuatro torpedos, aunque el cuarto pasó a sólo cinco metros de la proa. Unos minutos después, el Tuscaloosa esquivó otros cuatro torpedos del Méduse, y el Brooklyn otros cincos lanzados por el Amazone.73

A cuatro kilómetros de los barcos de transporte de tropas, a las once de la mañana se les acabó la suerte a los franceses. El portaaviones Ranger y su escolta Suwannee habían soportado unos vientos que complicaban los aterrizajes y los despegues. Los dos barcos habían dado agresivas bordadas en busca de aguas calmas que señalasen vientos más suaves. Por último, pudo despegar del Ranger un escuadrón de Grunman Wildcats, que se enzarzaron en un combate sin cuartel con los cazas de Vichy que costó cuatro aparatos estadounidenses y seis franceses. Fragmentos del fuselaje y de los alerones cayeron sobre los minaretes de Casablanca. Los aviones sin posible reparación volaron panza abajo para que los pilotos pudieran saltar fácilmente. Los mecánicos del Ranger arreglaron tantos agujeros de bala en los Wildcats que pronto se quedaron sin cinta adhesiva y tuvieron que pedir a todo el personal del portaaviones que entregara la que tuviera en su poder.74

Los aviones estadounidenses, con parches y sed de venganza, salieron como un enjambre e hicieron acto de presencia a 2.500 metros de altitud. Los cazas no combaten, asesinan, observó en una ocasión Antoine de Saint-Exupéry. Cada Wildcat portaba seis ametralladoras de calibre .50 y cada una disparaba 800 balas al minuto, algunas perforantes, otras, incendiarias, y las demás trazadoras. De proa a popa de los barcos, los pilotos bombardearon tan intensamente la flotilla de Lafond que los navíos franceses emitían destellos a causa de los proyectiles que impactaban en sus estructuras. «Creo que el primer pase fue devastador», informó un piloto.75 Los puentes se desintegraron y los hombres que estaban allí quedaron destrozados. Un solo bombardeo contra un gran destructor mató a todos los hombres de cubierta a excepción de los artilleros protegidos por las torretas acorazadas. Los aviones, con los cañones humeantes, volvieron al portaaviones para cargar y volver al ataque.76

Los ataques aéreos y el poderío del bombardeo aliado pronto se hicieron notar, aunque ninguna de las cuarenta y una bombas lanzadas contra El Hank dio en el blanco exacto. Las bombas con tintes verdes y rojos de la marina cayeron a decenas y luego a centenares. Sólo el Brooklyn hizo 2.600 descargas; el Massachusetts utilizó más de la mitad de sus existencias de proyectiles de 400 mm. Otro malhadado destructor francés «dio una voltereta como si hubiera sido cogido por la chimenea»,77 señaló un piloto. El Fougueux naufragó por la proa con los cañones de popa aún disparando; el Frondeur, con la sala de máquinas inundada, se dirigió tambaleante a puerto y zozobró; el Brestois también regresó a los muelles sólo para caer de costado y hundirse. El destructor Boulonnais, con ocho impactos recibidos mientras maniobraba para lanzar torpedos, se hundió tan rápidamente que lo único que hizo una bomba verde final del Massachusetts fue marcar el lugar de su defunción. Con la proa destrozada y todo el personal herido, incluido Lafond, el Milan encalló en la playa. El Albatros, con dos serios impactos y vuelto a impactar cuando se dirigía de regreso a Casablanca, también encalló con más de cien bajas. Uno por uno desaparecieron los puntos verdes de los radares aliados.78

La muerte más espectacular se la llevó el navío más grande de la segunda escuadra ligera, el Primauguet. Cuando empezó el ataque aliado, el navío había zarpado para incorporarse al combate. A una velocidad de 21 nudos, pronto intercambiaba bombazos con el Massachusetts y los dos cruceros estadounidenses. Tres bombas cayeron sin explotar en el Primauguet, pero luego una explosión y otra más hicieron tambalear la nave. Con cinco boquetes por debajo de la línea de flotación, las calderas a punto de dejar de funcionar, el barco echaba humo por los cuatro costados y trató de volver a Casablanca a una velocidad de cuatro nudos. Los cazas lo pescaron en las inmediaciones de la playa de Roches Noires, matando al capitán y a otros 28 hombres presentes en el puente de mando. Un lacónico mensaje informó que el fuego era «memorable». Los hombres se arrojaban por la borda para escapar del incendio. Unos cerdos aterrorizados escaparon de su encierro en las bodegas y mataron a los heridos indefensos en la cubierta. Con más de la mitad de la tripulación muerta o herida, el Primauguet ardió más de veinticuatro horas.79

De todos los demás barcos franceses, únicamente el Alcyon llegó intacto a puerto y tuvo la penosa misión de buscar supervivientes. Sólo encontró trozos de cordita y poco más. Dieciséis barcos, entre ellos ocho submarinos, habían resultado hundidos o inutilizados. Hubo 490 muertos y 969 heridos. Cuatro barcos estadounidenses habían recibido un impacto y el Ludlow, dos. Las bajas eran de tres muertos en acción y veinticinco heridos. Entre los muertos, estaba el artillero de un bombardero que había rechazado más de 200 dólares de alguien que quería participar en el primer ataque. Con la pierna seccionada a la altura de la rodilla por el fuego antiaéreo, el artillero murió tratando de ponerse un torniquete con su bufanda de seda para detener la hemorragia. Fue sepultado en el mar desde la cubierta del hangar del Ranger mientras el navío hacía un rápido viraje ceremonial a estribor.80 Unos pocos pilotos norteamericanos fueron abatidos y capturados. Desde la prisión de Casablanca, celebraban cada oleada de bombardeos, y se bañaron en champán comprado a sus carceleros en un intento desesperado por liberarse de las pulgas que infestaban las celdas.81

Los más intransigentes oficiales franceses trataron de organizar otra flotilla, pero con sólo dos balandros intactos, la iniciativa pronto quedó en nada. Los marineros cargaron una bomba sin explotar de 400 mm desde el puerto hasta la sede del Almirantazgo, donde se la exhibió en la puerta con un cartel en francés que decía «¡Venimos como amigos!».82 Los marineros su pervivientes fueron reunidos; se les hizo entrega de un rifle y cinco cartuchos y se los organizó en compañías de infantería para la defensa de Casablanca. Apoyado en un bastón, el almirante Lafond recibió el saludo de sus marineros mientras marchaban en revista antes de encaminarse al frente.83

Patton finalmente llegó a la Playa Roja 1 de Fédala en una lancha de asalto a las 13.20 de la tarde del domingo. En mejores tiempos, ese puerto pesquero de 16.000 habitantes vivía de los ricos de la cercana Casablanca que frecuentaban el hipódromo y el casino delante del mar. Ahora la ciudad se hallaba prácticamente desierta. Empapado hasta la cintura y rodeado por guardaespaldas con subfusiles, Patton caminó por la arena hasta una cabaña en el espigón. Tenía la chaqueta de cuero manchada del tinte amarillo de una bomba francesa que le había salpicado esa mañana en el Augusta. Ahora debía ignorar ese manchón francófilo. Tan poco informado como cualquier otro responsable de ANTORCHA, Patton no sabía casi nada de lo que sucedía fuera de esa playa. A diferencia de los demás, a él eso no le importaba demasiado. Esa característica marcaría su generalato en los dos días y medio siguientes y en los dos años y medio siguientes. Un mensaje recibido en el Augusta al mediodía informaba que la guarnición francesa de Safi se había rendido casi siete horas antes, pero los tanques Sherman tardarían al menos un día o dos en descargar allí para luego emprender el viaje de 250 kilómetros hasta Casablanca. En Mehdía, a unos 80 kilómetros al norte de Fédala, Truscott había enviado la señal de ataque a las 7.45, pero nada se había sabido desde entonces, en parte porque las radios tácticas del ejército en el Augusta habían sido arrancadas por las sacudidas de los cañones del navío. El reto inmediato era organizar los tres regimientos del desembarco en Fédala de la 3.a división de infantería para tomar el puerto de esa ciudad; luego virar hasta ponerse en posición para el asalto contra Casablanca, a quince kilómetros al norte.84

No sería tarea fácil. En una ocasión, Patton había descrito el combate como una «orgía de desorden»;85 Fédala confirmó ese dictamen. En vez de estar concentradas en la cabeza de playa de seis kilómetros, las tropas estaban dispersas por la costa a lo largo de 65 kilómetros. De los 77 tanques ligeros que había en el convoy, sólo cinco habían llegado a tierra. De los nueve destacamentos de control de fuego que habían desembarcado, sólo dos podían comunicarse con los navíos cuyos cañones debían supuestamente dirigir. Operadores de radio inexpertos trataron de ampliar el alcance aumentando la potencia de transmisión, pero sólo lograron saturar la frecuencia. Los rateros nativos peinaban las playas gritándose contraseñas como «¡George!» y «¡Patton!», y preguntándose por qué, al ver las grandes estrellas blancas en los vehículos invasores, un ejército judío había ido a Marruecos. Los soldados se desprendían de las molestas bazucas y cuando se enfrentaban a la infantería senegalesa, algunos señalaban la bandera estadounidense en sus mangas como si eso lo explicara todo. «De habernos encontrado con los alemanes durante el desembarco», dijo luego Patton, «jamás habríamos llegado a tierra.»86

Mientras estaba atrapado en el puente de Hewitt durante la batalla naval, Patton volvió a lamentarse: «Ojalá volviera a ser teniente primero».87 Ahora actuaba como tal. Amenazador e insultante, ahuyentó tanto a los nativos como a los soldados tímidos. Pasó corriendo por las cabañas, levantando a quienes descansaban en las dunas. «Si veo a un soldado norteamericano echado en la arena, le someteré a un consejo de guerra», rugió. Patton creía en las «palabras de fuego que electrizarían a los soldados convirtiéndolos en héroes frenéticos»,88 dijo más tarde uno de sus coroneles. Electrizadas aunque todavía no heroicas, las tropas avanzaron hacia el interior. Un útil rumor de que los beréberes estaban castrando a los prisioneros hizo que muchos menos se mostrasen remolones.89

Cinco batallones franceses de 2.500 hombres y 46 piezas de artillería se enfrentaban a casi 30.000 norteamericanos. Por más confundidos y desorganizados que estuvieran, los hombres que desembarcaron en Fédala partieron en dos las fuerzas que defendían la costa al norte de Casablanca. El primer éxito del ejército tuvo lugar contra una batería costera de cuatro cañones en Pont Blondin, a cinco kilómetros al norte de Fédala. Los soldados del 30.o regimiento de infantería arrojaron morteros contra el fuerte mientras el jefe de sección gritaba como un energúmeno «Rendez-vous!» una y otra vez, convencido de que significaba «Rendíos».90 Varios navíos contribuyeron al brutal bombardeo que mató a cuatro defensores y envió a los demás a un sólido lavabo subterráneo en busca de refugio. Las bombas también mataron a seis norteamericanos en un claro en la ribera del río Nefifikh. «Cuando nuestra posición resulta alcanzada por el fuego de nuestra propia gente es muy desmoralizador», comentó un comandante. Después de que las granadas con humo amarillo, la señal de cese de fuego, no dieran ningún resultado en los cañones de la marina, un oficial llamó por radio: «¡Por Dios, dejad de bombardear Fédala! Estáis matando a nuestros propios hombres! ... Las bombas caen por toda la ciudad. Si paráis, ellos se rendirán».91

Los cañones callaron. De una ventana emergió un pañuelo blanco en la punta de una bayoneta y 71 aturdidos defensores franceses aparecieron por la puerta del fuerte. Un capitán norteamericano ofreció agua y cigarrillos a un marinero francés caído en la escalera con las dos piernas seccionadas. Un capellán católico dio la extremaunción a los muertos y los moribundos de ambos bandos.92

Las patrullas capturaron en Fédala a diez miembros alemanes de la Comisión de Armisticio, todavía en pijama, cuando cruzaban al trote un campo municipal de golf hacia un avión que les esperaba con los motores en marcha. En sus habitaciones del Hotel Miramar se encontraron gran cantidad de documentos secretos y un casco militar prusiano. El dueño del casco, el general Erich von Wulisch, había escapado al Marruecos español no sin antes hacer una lacrimógena llamada telefónica al general Noguès. «Ésta es la peor derrota de las fuerzas alemanas desde 1918. Los norteamericanos cogerán a Rommel por la espalda y nos echarán de África.»93

Rommel aún estaba a más de 3.000 kilómetros de distancia y los norteamericanos aún debían conquistar Casablanca. Patton, para ofrecer a los franceses la opción de «la paz o una tremenda tunda», envió al coronel William Hale Wilbur, que hablaba francés, en un jeep con bandera blanca. Wilbur, cuyas credenciales de negociador databan de hacía treinta años, cuan do había sido capitán del equipo de esgrima de West Point, se lanzó a la búsqueda del general Béthouart sin saber que estaba entre rejas en una prisión de Meknès acusado de alta traición. Wilbur pasó las defensas francesas saludando a los artilleros senegaleses con un «Buenos días, amigos. Se os ve bien esta mañana».94 En el edificio del Almirantazgo, donde en el ensangrentado patio empedrado yacían numerosos marinos franceses heridos, a Wilbur le dieron con la puerta en las narices. Esquivando el fuego de sus propias fuerzas, regresó a las líneas y se sumó a un ataque de blindados contra una batería costera. Más tarde fue condecorado con la Medalla de Honor del Congreso. Otro emisario logró llegar al edificio del Almirantazgo justo cuando El Hank lanzaba otra descarga a las 14 horas. «Voilà votre réponse», le dijo un despectivo oficial francés al tiempo que cerraba la puerta. «La marina francesa», le dijo un oficial a Patton, «está determinada a luchar.»95

El combate sería hasta la última gota de sangre. Patton se entristeció, pero no demasiado. Cuando aún estaba atrapado en el Augusta, había sentido la especial soledad del mando mezclada con la frustrante imposibilidad de estar en el campo de batalla. Ahora se encontraba en su elemento. «Mi teoría es que un comandante hace lo necesario para cumplir con su misión y que casi el 80 por 100 de esa misión es animar a sus hombres», escribió en una ocasión. 96 El domingo por la noche, mientras su asistente aullaba «¡Atención!» a los oficiales en el comedor con velas del Hotel Miramar, Patton caminó hasta su mesa con las pistolas a los costados, las botas de montar impecablemente lustradas y el brillante casco de Von Wulisch con una doble águila prusiana. Ante las risotadas de la concurrencia, anunció con una copa de champán en la mano: «Lo usaré para nuestra entrada en Berlín».97

Esa noche, antes de caer dormido, escribió en su diario: «Hoy Dios ha sido muy bueno conmigo».98

El lunes Dios le retiró su favor. Después de lo que un morador de Fédala (Mohammedia) describió como «el día más calmo de los últimos sesenta y ocho años»,99 en el Atlántico aparecieron olas de más de dos metros antes de la madrugada del 9 de noviembre. Se ralentizó la descarga de suministros y luego se paró toda actividad. Aunque el 40 por 100 de la fuerza invasora estaba en tierra, apenas un 1 por 100 de las 15.000 toneladas de carga había salido de los barcos de Hewitt. De las 378 lanchas de desembarco y blindados ligeros, más de la mitad estaban averiados, varados o hundidos. Los cocineros bajaban grandes cubos llenos de café a las agotadas tripulaciones de las lanchas. El torpe cargamento en Norfolk y el crónico desprecio de Patton por la logística —«hagámoslo ahora y luego lo pensaremos», en las amargas palabras de su jefe de ingenieros— tuvieron ahora un gravísimo coste.100

A las tropas en la costa les faltaban carretillas elevadoras, paletas, sogas y antorchas de acetileno. Las mojadas cajas de cartón se desintegraban. Las armas llegaban a la playa sin miras y sin municiones. Equipos de radio de vital importancia habían sido cargados como lastre en las profundidades más inaccesibles de las bodegas simplemente porque eran pesados. Los suministros médicos siguieron a bordo durante 36 horas. La carencia de lanchas y vehículos dejó en la playa a decenas de soldados heridos. Se necesitaba tan desesperadamente munición que fue transportada a tierra en balsas salvavidas. De forma imprudente, Patton había relegado al oficial de logística al siguiente convoy, que aún estaba a días de Marruecos. La presión para que los marroquíes sirvieran como estibadores a un salario de un cigarrillo por hora, simplemente proporcionó a los nativos una buena oportunidad para robar.101

Una compañía de 113 policías militares fue enviada en cuatro lanchas desde el Leonard Wood con instrucciones de «poner orden en el caos de las playas».102 En la penumbra del alba del lunes, el primer timonel confundió el incendiado Primauguet con un supuesto faro, un fuego de petróleo cerca de la Playa Amarilla de Fédala. Las lanchas navegaron unos 25 kilómetros por la costa y entraron por la bocana del puerto de Casablanca, donde un policía saludó a lo que creyó ser un destructor estadounidense. «¡Somos norteamericanos!»

A una distancia de 60 metros el navío francés abrió fuego con ametralladoras matando al comandante de la compañía. Los atónitos soldados en la lancha principal levantaron los brazos y algunos rasgaron sus camisetas para levantar banderas de frenética rendición. Los franceses siguieron disparando impertérritos con proyectiles de 20 mm y una bomba de 75 mm que destrozó el motor y hundió la lancha en menos de un minuto. La segunda lancha, a sólo veinte metros por detrás, viró para escapar, pero una bomba le arrancó la pierna al timonel y la metralla hirió a un teniente que había saltado para hacerse con el timón. «El aire estaba lleno de metal»,103 recordó un superviviente. La gasolina prendió fuego y se extendió por la embarcación como una crujiente sábana azul. Los que aún estaban con vida saltaron por la borda mientras las otras dos lanchas huían en medio de balas trazadoras. Veintiocho norteamericanos resultaron muertos o heridos; los franceses rescataron a cuarenta y cinco prisioneros de las aguas. Unos pocos nadaron hasta la costa vomitando agua aceitosa. Los civiles franceses los arrastraron por el espigón y los arroparon con abrigos.104

Dos horas después, Patton reapareció en la playa de Fédala determinado a «desollar vivos a los holgazanes, destituir a los incompetentes y animar a los tímidos».105 Después de ir hasta el rompiente a ayudar a recoger unos cadáveres de otra lancha volcada («tenían un feo color azul», informó más tarde), Patton detuvo toda descarga de suministros salvo en el diminuto puerto de Fédala. «La playa era un inmenso desorden y los oficiales no hacían nada»,106 escribió en su diario. Al ver a un soldado charlando tranquilo en la playa, «le di una patada en el culo con todas mis fuerzas ... una manera de levantar la moral. En conjunto, los hombres eran poca cosa; los oficiales, aún peor. Nada de carácter. Muy triste».

Un oficial recordó a Patton con el agua por la cintura llamando a los soldados para que le ayudasen a arrastrar una lancha atascada en un banco de arena. «¡Volved aquí! ¡Sí, vosotros! ¡Todos vosotros! Dejad eso y volved aquí. Más rápido, malditos seáis. ¡A prisa! ... Levantad y empujad. ¡Ahora! ¡Empujad, malditos seáis, empujad!»107

Sus reprimendas no calmarían el mar ni llenarían los cajones de municiones. El 8 de noviembre, la 3.a división de infantería acababa de salir de Fédala hacia Casablanca cuando se tuvo que parar a las tropas por falta de suministros. A última hora de la mañana del 9, el equipamiento del 15.o regimiento de infantería consistía en unos pocos camellos, unos pocos burros y cinco jeeps, algo muy lejano a un mínimo poderío militar. Un ataque de cuatro batallones que empezó a las siete de la mañana del lunes tuvo que detenerse varias horas después también por falta de vehículos y de municiones. Al final del día, Patton brindó su acostumbrado agradecimiento al Creador en el diario, pero esta vez las palabras fueron más lacónicas: «Una vez más Dios ha sido benévolo».108

Apenas salió el sol el 10 de noviembre, los norteamericanos aún estaban a ocho kilómetros de Casablanca. El 7.o de infantería a la derecha y el 15.o a la izquierda avanzaban. Los ladridos de los perros mestizos flanqueaban las columnas. Los marineros franceses, sin navíos, pero aún peligrosos, organizaban escaramuzas con sus cinco cartuchos. En la distante cresta de una colina se pudieron ver unos jinetes con mantos brillantes, banderas de batalla y largos rifles. «¡Caballería enemiga!», gritó un oficial norteamericano. «¡Delante de nosotros!» Los caballos se encabritaban a la luz del sol. Los accesorios plateados de las bridas centelleaban. Los tiradores aliados discutían si apuntar al caballo o al hombre, pero sus blancos desaparecieron en el fulgor del sol. Entonces, cayeron al menos una do cena de bombas francesas y todo un batallón del 7.o de infantería retrocedió hasta que los oficiales lo hicieron avanzar cuando ya había desandado 500 metros.

«Hoy ha sido un mal día», escribió Patton en su diario a última hora del martes. Un mensaje de Eisenhower desde Gibraltar agravó las vejaciones sufridas: «Querido George, hace dos días que Argel es nuestra; las defensas de Orán se están desmoronando rápidamente. El único obstáculo serio está en tus manos. Supéralo rápidamente».109

En la entrada del 10 de noviembre de su diario, Patton añadió: «Dios favorece a los audaces; la victoria es para los audaces». Ahora creía que la única forma de ocupar Casablanca era arrasándola. Los tanques Sherman provenientes de Safi ya casi habían alcanzado los suburbios del sur. Los barcos y portaaviones de Hewitt tenían soberanía en el mar y en el aire. Las tropas de la 3.a división sitiaban la ciudad por el norte y el este. Se había cortado el camino a Marrakech.

Patton notificó a su equipo y a los comandantes subordinados: con las primeras luces del día del miércoles, ocuparían la ciudad de forma rápida y brutal.

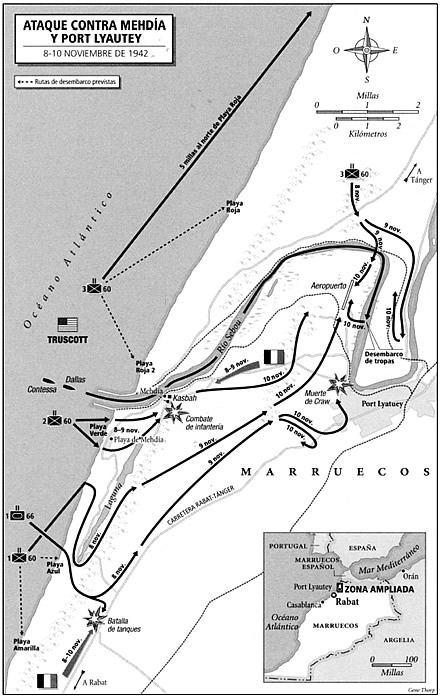

LA BATALLA POR LA KASBAH

De los nueve principales lugares de desembarco elegidos para ANTORCHA en Argelia y Marruecos, una playa que los norteamericanos habían considerado entre las más fáciles ahora resultaba ser la más difícil. A unos 125 kilómetros al norte de Casablanca, el centro turístico de Mehdía había anulado los esfuerzos del general Lucian Truscott por someterlo. En un desembarco nada auspicioso, pero sin seria oposición, los 9.000 soldados de Truscott debían tomar el moderno aeropuerto de Port Lyautey, a pocos kilómetros siguiendo las curvas del río Sebou. Una vez ocupado el aeropuerto, los aviones de Gibraltar y 77 P-40 del ejército, ahora en el portaaviones escolta Chenango, darían a Patton un formidable poderío aéreo en Marruecos. Las bombas y el combustible los proporcionaría el Contessa. Enfrentado a sólo 3.000 defensores franceses, Truscott había asegurado a Mark Clark que «no sería difícil tomarlo».110 Las tropas aliadas creían que los defensores franceses se sentirían tan intimidados que los recibirían con «bandas de música», tal como sentenció un sargento. George Marshall comunicó a Eisenhower que esperaba la caída del aeropuerto para el «mediodía del Día del Perro», el 8 de noviembre. La afirmación resultó ser apresurada y las expectativas, erróneas.111

«Querida esposa», había escrito Truscott desde Norfolk hacía dos semanas, «mi mayor ambición es justificar tu confianza y ser merecedor de tu amor.» Sentimental y muy entregado a su mujer, también era rudo, malhablado y capaz de pedirle un cigarrillo al peor de los soldados. «Los partidos de polo y las guerras no las ganan los caballeros», decía. «Si no hay hijos de puta, no hay comandantes.» De ancho torso y un poco encorvado para sus cuarenta y siete años, tenía ojos grises saltones, cara redonda y una voz tan áspera como una lima de madera. Tenía unas manos enormes con dedos como estacas de tienda de campaña. Se confeccionaba sus propias mazas de polo y se limpiaba obsesivamente las uñas con una navaja de bolsillo. De uniforme, Truscott era casi un petimetre: casco esmaltado, bufanda de seda, chaqueta de cuero y pantalones de montar. Antes de entrar en la caballería en 1917, había trabajado de maestro durante seis años en una escuela modesta. Hasta el desastre de Dieppe, al que asistió como observador norteamericano, nunca había oído un tiro disparado con furia; se pasó el triste viaje de regreso a Inglaterra en las cubiertas inferiores liando cigarrillos para los heridos con su bolsa de tabaco Bull Durham y preguntándose cómo evitar una catástrofe similar en ANTORCHA, de la que era uno de los planificadores. «Me preocupa un poco la capacidad de Truscott», escribió Patton en su diario. «Deben ser los nervios.»112

El primer movimiento de Truscott en Mehdía fue enviar a un par de emisarios con un rollo de pergamino adornado con cintas rojas y sellos de cera. Con elegante caligrafía, exigía que el comandante francés se rindiera. Los portadores del documento eran dos aviadores, el coronel Demas T. Craw, quien había capitaneado el equipo de polo de West Point de la clase de 1924, y el comandante Pierpoint M. Hamilton, de Tuxedo, Nueva York, un refinado producto de Harvard y de años de vida en París como banquero internacional. Con sus uniformes de gala, los dos habían desembarcado el domingo por la mañana. Una vez en tierra se subieron a un jeep y se dirigieron al interior. Con la bandera tricolor y la de las barras y las estrellas en las manos, Craw se sentó al lado del conductor. Hamilton, sentado detrás sobre una caja de municiones, llevaba una bandera blanca.113

El camino a Mehdía hacía una curva delante de una fortaleza portuguesa del siglo XVI que dominaba el Sebou de color turquesa antes de desembocar en el azul oscuro del Atlántico. La fortaleza, erróneamente llamada «Kasbah» por los norteamericanos, se asentaba en las ruinas de un centro comercial cartaginés del siglo VI. Había ancladas barcas de pesca con potentes motores junto a la ribera y redes puestas a secar sobre las bordas. Nidos de cigüeña, intrincadamente enredados y grandes como una cama regia, coronaban los postes eléctricos a lo largo del camino. Hamilton agitó una mano saludando a unos soldados marroquíes, que le devolvieron el saludo. Unas pocas descargas de artillería estallaron delante y detrás del vehículo. «Malditos sean», dijo Craw por la radio, «nos están disparando los franceses y también vosotros.» Tres kilómetros más adelante, divisaron la pista del aeropuerto oculta tras un meandro del río. Un poco más allá, se veía Port Lyautey.

El jeep subió una baja colina. Sin previo aviso, una ametralladora abrió fuego. Craw se desplomó muerto en el acto sobre el conductor, el pecho acribillado por las balas. Un oficial francés apareció corriendo, desarmó a Hamilton y al conductor y luego, dejando a Craw en el asiento, envió a los prisioneros ante el coronel Jean Petit, comandante del 1.er regimiento de tirailleurs marroquíes. Petit dio sus condolencias por el muerto, pero no demostró intención alguna de que hubiera una capitulación francesa. «Una decisión de esa naturaleza», explicó después de estudiar el pergamino, «no forma parte de mis competencias.» Mientras esperaba instrucciones de sus superiores en Rabat, Petit ofreció a Hamilton una habitación privada y un sitio en el comedor de oficiales, donde el norteamericano pasó los tres días siguientes embaucando a sus captores con historias de las bazucas secretas y otros portentos del arsenal aliado.

La fracasada misión diplomática, por la que Craw póstumamente y Hamilton recibirían la Medalla de Honor, demostró ser la mejor y última esperanza de Truscott de obtener una victoria rápida. Las tropas del 60.o de infantería avanzaron en dirección a la Kasbah sólo para retroceder hasta el faro de Mehdía debido a las descargas de su propia marina. Con portales muy sólidos y muros de mampostería de casi dos metros de ancho, el fuerte parecía inexpugnable. En el momento del desembarco estadounidense, había en el interior 85 soldados franceses, pero el domingo por la tarde llegó un refuerzo de 200 soldados más, todos apuntando a los invasores desde las almenas y parapetos del fuerte. El comandante del 60.o de infantería ordenó flanquear la Kasbah, pero luego se dio cuenta de que nadie podría avanzar si no se silenciaban los grandes cañones de la fortaleza. Con más osadía que sensatez, Truscott ordenó que se tomase la Kasbah «a tiro limpio» en vez de que la redujesen los cañones de los barcos.114 Un contraataque francés con tres decrépitos tanques Renault puso en fuga el 2.o batallón de Truscott y dispersó con tal eficacia a los norteamericanos que posteriormente sólo se pudo congregar a 30 hombres. «Tanto los oficiales como los soldados quedaron absolutamente aterrorizados por ese bautismo de fuego», señaló luego el comandante al Departamento de Guerra.115