CAPÍTULO 2

¿QUÉ ES PODER POLÍTICO?

Política y poder: dos perspectivas

Cuando se trata de la política se hace inevitable la referencia a la idea de poder: «los políticos sólo buscan poder», «la política es la lucha por el poder», «los sindicatos —o los medios de comunicación— tienen un poder excesivo». Hasta el punto de que la ciencia política ha sido considerada por algunos como «cratología» (del griego kratos, «poder»): una ciencia del poder, encargada de estudiar su naturaleza, su distribución y sus manifestaciones.

¿Cómo se relaciona nuestra idea de la política con la noción de poder? Hemos descrito la política como gestión del conflicto social por medio de decisiones vinculantes. Hay, pues, un componente de obligación o de imposición en la acción política, que nos lleva de manera natural a cierta idea de poder. Con todo, no es sencillo definir el concepto de manera precisa e indiscutible. Bastiat (1801-1850), un economista y polemista francés, ofreció un millón de luises de oro a quien fuera capaz de dar una convincente noción de poder. Y no se tiene constancia de que llegara a otorgar el premio. Es probable que lo mismo sucedería hoy si se convocara un concurso semejante.

Esta misma dificultad explica la abundancia de definiciones de poder que nos ofrece la teoría social. Sin embargo, esta variedad de definiciones puede situarse en dos grandes perspectivas: la que entiende el poder como un recurso disponible y la que concibe el poder como resultado de una relación.

• Cuando se interpreta el poder como un recurso se tiende a percibirlo como una cosa que se tiene o se posee: «el poder político está en manos de tal grupo o tal persona». Por tanto, la cuestión importante en política es cómo apoderarse del poder, si se acepta la redundancia. Y, a continuación, cómo administrarlo, echando mano de él como quien administra una sustancia que se tiene almacenada en algún depósito.

Desde este punto de vista, el poder es un recurso controlado por individuos, grupos, clases o élites. O depositado en manos de las instituciones. Con frecuencia se tiende a considerar el poder como algo exclusivo, controlado monopolísticamente por un actor determinado: el estado, la clase social, la élite, la burocracia.

Quien lo detenta, lo maneja como instrumento y lo aplica sobre los demás para obtener de ellos determinados resultados. Esta visión conduce a las concepciones teóricas preocupadas por saber quién tiene y dónde reside el poder. Entre los clásicos, es posible incluir en esta visión a Hobbes, Marx, Mosca o Wright Mills.

En cualquier caso, no parece que nadie pueda atribuirse en exclusiva el control del poder. Su distribución es desigual, pero incluso quienes parecen desprovistos de algunas de sus manifestaciones institucionales pueden ejercer la resistencia al mismo utilizando estrategias de oposición y boicot. Por ejemplo, el uso de recursos expresivos —como la canción protesta o la propaganda anónima— o la organización armada clandestina —como los movimientos de resistencia a las dictaduras.

LOS RECURSOS DEL PODER

Si el poder político depende del acceso que cada actor tiene a determinados recursos, ¿de qué recursos se trata? En primer lugar, los recursos económicos: son los que permiten recompensar o penalizar los actos de otros. En segundo lugar, los recursos de la coacción: son los que facultan para limitar o anular la libre decisión de los demás. Finalmente, los recursos simbólicos como son la información, la cultura, la religión o el derecho: son los que proporcionan la capacidad de explicar la realidad social, dando de ella la versión más favorable a los propios intereses. Desde esta perspectiva, todo cambio en la distribución de dichos recursos repercute también en el control del poder político en el seno de una comunidad.

• Cuando se piensa en el poder como efecto de una relación, el poder no se posee: acompaña a la situación de que se disfruta con respecto a otra persona o grupo. No es tanto una sustancia como una situación. Quien desea poder no debe apoderarse de nada: debe situarse. Por ello, se atribuye poder a quien está bien situado o tiene una buena situación.

En esta visión relacional, el poder no es aprehensible: no se almacena ni acumula. Brota de las relaciones sociales y se difunde continuamente como un flujo constante que pasa por todas ellas. Se presenta más como una oportunidad que como un recurso. Cada grupo y cada individuo, por tanto, deben identificar y explotar las oportunidades que se les presentan de mejorar su situación, maniobrando estratégicamente para disfrutar de una mayor ventaja relativa.

De esta manera, el poder ya no aparece como un instrumento que se aplica sobre otros para conseguir determinados efectos. Es visto, en cambio, como la probabilidad de que se produzcan ciertos resultados favorables para un determinado actor a partir de la relación que este actor mantiene con otros. Desde esta perspectiva, todos los actores aportan algo a la relación que acaba en poder de unos sobre otros. En esta relación se manifiestan no sólo la imposición o el predominio que ejercen los primeros, sino también la aceptación o acatamiento que ofrecen los segundos. Volveremos más adelante sobre este aspecto al tratar de la legitimidad.

Cuando se adopta este punto de vista, la pregunta principal no es tanto saber quién tiene el poder, sino qué posiciones facilitan el dominio de unos actores y el acatamiento de otros. Conduce a las llamadas concepciones estratégicas o pluralistas, preocupadas por analizar qué estrategias colocan en situaciones de ventaja. Entre los clásicos —antiguos o contemporáneos— podrían situarse aquí a Maquiavelo, Tocqueville, Dahl o Foucault.

• En síntesis, puede decirse que la primera visión —el poder como recurso o como sustancia— subraya el elemento de imposición que va anejo a toda idea de poder. El poder se identifica especialmente con la capacidad de imponer límites y privaciones a la capacidad de decisión de los demás, obligándolos a conductas no queridas por ellos. En cambio, la segunda visión —el poder como resultado de una situación— descubre la relación de poder en el intercambio que mantienen diversos actores, sin perder de vista que la imposición de unos se acompaña de la aceptación de otros.

En realidad, este contraste entre los dos conceptos de poder no es tan claro como aquí se presenta. Recursos y situación están relacionados. Porque, de una u otra forma, es el control de determinados recursos o capacidades el que sitúa a algunos actores en situaciones estratégicamente más ventajosas que a otros y les confiere más poder. O, en sentido contrario, de una situación ventajosa se deduce un acceso más fácil a los recursos necesarios para reforzar la propia posición.

Por ejemplo, si admitimos que disponer de mayor nivel cultural o de mejor educación confiere mayor capacidad de imponerse sobre los demás, también habremos de reconocer que esta capacidad se basa en el control de los recursos necesarios —conocimientos, información, capacidad de persuasión, dinero, etc.— para consolidar la posición de ventaja de que se parte.

• Integrando esta doble perspectiva —recursos y situación—, una definición útil del poder político es la que lo equipara a la capacidad de intervenir en la regulación coactiva del conflicto social. Según la perspectiva que adoptemos, esta capacidad de intervención de cada actor se fundará en el control de determinados recursos o en la situación relativa que ocupa frente a los demás sujetos.

• Si el poder político equivale a esta aptitud para incidir en la regulación del conflicto podemos atribuir poder político al gobierno que toma decisiones. O al partido que, a su vez, controla al gobierno. O a una diputada que participa en un debate parlamentario y otorga su voto favorable a un proyecto de ley. Pero también a un medio de comunicación que es capaz de provocar la dimisión de un ministro, al denunciar un escándalo de corrupción. O a una asociación patronal que consigue que se adopte una política económica que le favorece. O a una organización religiosa que bloquea la aprobación de ciertas disposiciones legales mediante la movilización de sus afiliados. O a un grupo ecologista que obliga a cambiar el trazado de una carretera para evitar la destrucción del medio natural donde habita determinada especie animal. O a un funcionario que retrasa la aplicación de una disposición aprobada por el Gobierno.

• Desde este punto de vista, el poder no se ejerce solamente desde las instituciones públicas ni puede decirse que reside de forma exclusiva en el estado. La intervención en la regulación de conflictos sociales está abierta —como veremos— a un conjunto de actores diversos que se esfuerzan por orientar dicha regulación hacia el resultado que desean. Y, aunque no en la misma medida, todos estos actores disfrutan de una relativa capacidad de intervención en el proceso. Todos los actores citados intervienen en la regulación de algún conflicto y en las decisiones que exige esta regulación. Lo hacen por activa o por pasiva. Proponiendo e imponiendo. O resistiendo y bloqueando. Es esta capacidad de propuesta y de impulsión, de resistencia y de bloqueo la que revela la existencia de poder político en manos de unos determinados sujetos sociales.

Coacción, influencia, autoridad

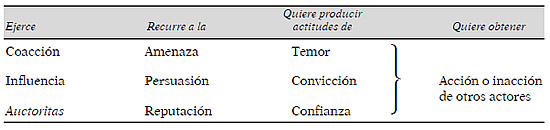

¿Cómo se manifiesta esta capacidad de intervención? El poder político está hecho de tres componentes: la coacción o fuerza, la influencia y la autoridad. Son componentes que reciben nombres diversos según autores y escuelas, pero que están presentes de un modo u otro en todas las concepciones del poder.

TABLA I.2.1. Los componentes del poder político

• Hablamos de fuerza o de coacción cuando existe capacidad para negar o limitar a otros el acceso a determinados bienes u oportunidades: la vida, la integridad física, la libertad, el patrimonio, el trabajo. Así ocurre con las instituciones políticas cuando encarcelan, embargan o multan a algún ciudadano. O amenazan con hacerlo. Son acciones que privan a algunos de bienes que poseen o de oportunidades que pueden presentarse. Lo hacen los grupos terroristas cuando secuestran, matan o torturan con un objetivo político. Pero también lo hacen otros actores sociales cuando cortan una carretera, ocupan un local, paralizan un servicio público o se niegan a cumplir determinadas obligaciones legales. Hay también posibilidades de ejercitar esta fuerza de manera más sutil y menos aparatosa cuando se impone a otros la privación de algunos bienes u oportunidades. Por ejemplo, cuando se controlan informaciones, difundiéndolas, manipulándolas o reteniéndolas en función de determinados intereses. Así puede hacerlo tanto un gobierno que aplica formas directas o indirectas de censura como un grupo de comunicación que «administra» la emisión de noticias y opiniones en beneficio de unos sectores y en perjuicio de otros. Otra forma de coacción es ejercida por algunos actores cuando se sirven de su capacidad financiera para condicionar la libertad de acción de otros: por ejemplo, cuando la banca internacional o el FMI supeditan la concesión de créditos a un gobierno a condición de que éste adopte una determinada política social y económica. O cuando algunas empresas amenazan con la suspensión de su actividad si no obtienen contrapartidas de la administración, en forma de tratamiento favorable en materia fiscal, urbanística o medioambiental. Lo mismo ocurre a escala individual cuando un cacique o notable local amenaza con dejar sin trabajo a quienes no le presten su apoyo político o electoral.

VIOLENCIA POLÍTICA Y TERRORISMO

En las comunidades organizadas, el poder político ejerce la coacción física contando con el respaldo de una ley o de una norma, por discutida que ésta sea. Pero en ciertas ocasiones se da también un recurso a la violencia por parte de grupos que se oponen al poder establecido y que pretenden objetivos políticos al margen y en contra de las normas vigentes. Organizaciones que quieren cambiar el sistema económico, que se oponen a la dominación de un estado invasor o que reclaman la independencia de su comunidad frente al estado en que está integrada, han recurrido en el pasado y recurren hoy a las armas como instrumento de acción política. Cuando esta lucha no sólo se dirige contra los agentes del estado al que se pretende combatir, sino que afecta también a la población civil con acciones indiscriminadas que afectan a sus derechos básicos —la vida, la integridad física o la libertad—, el ejercicio de la violencia pretende crear situaciones de terror o de inseguridad que minen la resistencia a sus objetivos políticos y debiliten psicológicamente la voluntad de sus adversarios. Pero el uso de esta violencia sólo es políticamente significativo si cuenta con el apoyo de sectores más o menos amplios de la sociedad en que se ejercita. Sólo mientras cuente con este apoyo podrá ser reconocida como acción política. ¿Podemos identificar situaciones —históricas o actuales— que reúnan estas características? ¿Qué factores permiten superarlas?

• Hablamos de influencia cuando el poder político se basa en la capacidad para persuadir a otros de que conviene adoptar o abandonar determinadas conductas. Esta aptitud para la persuasión depende del manejo y difusión de datos y argumentos, con los que se persigue modificar o reforzar las opiniones y las actitudes de los demás. Pero también se manifiesta en la aptitud para despertar emociones respecto de las expectativas positivas y negativas de los individuos y de los grupos. Con la influencia se intenta convencer y, con ello, movilizar el apoyo del mayor número de ciudadanos para sostener o para resistir a determinadas propuestas. Se trata de obtener su cooperación eficaz en pro o en contra de alguna causa común. ¿Qué instrumentos sirven a la influencia? Pueden condensarse en dos: propaganda y organización. El ejercicio de la influencia se desarrolla mediante acciones de propaganda en su sentido más amplio: con ella se difunden las ideas y las propuestas de un grupo para captar apoyos basados en la convicción y en la emoción. La organización, por su parte, se funda en la cooperación voluntaria de un grupo que se moviliza de forma estable para alcanzar determinados objetivos de interés común. Una organización sólida constituye uno de los más eficaces instrumentos de persuasión para influir sobre sus propios miembros y sobre quienes están en contacto con la misma.

• Finalmente, el poder político también se manifiesta como autoridad —entendida como la auctoritas de los clásicos— cuando las indicaciones de un sujeto individual o de un colectivo son atendidas por los demás porque cuentan con un crédito o una solvencia que se le reconocen de antemano. Esta reputación inicial no sólo hace innecesaria la aplicación directa de la fuerza. También permite prescindir de argumentos racionales o del estímulo de las emociones que están en la base de la influencia. Esta acumulación de crédito o de confianza que exhibe quien goza de autoridad puede provenir de factores diversos. Para algunos ciudadanos, quien ocupa un cargo público —una alcaldesa, un presidente del gobierno, una diputada, el secretario general de un partido— puede contar de entrada y por razón de su cargo con un depósito de confianza: sus indicaciones son atendidas solamente por proceder de quien proceden. En otros casos, la auctoritas proviene del reconocimiento general de un prestigio moral, de una competencia científica o de una experiencia en determinado ámbito de la vida social: cuando alguien puede invocarla, sus consejos o sugerencias son atendidos, sin examinar las argumentaciones que manejan. Así puede ocurrir con la opinión de un experto científico cuando se pronuncia sobre materias de su especialidad. Esta autoridad también puede derivar de una trayectoria histórica conocida que exime a quien la posee de presentar otras razones: basta la confianza que ha generado la acción pasada de un partido, de un dirigente social, de un familiar o de un amigo para hacer caso de sus advertencias y recomendaciones, sin que se le exijan pruebas ni razonamientos.

Tal como ocurre cuando analizamos otros conceptos, esta distinción entre componentes —fuerza, influencia, autoridad— del poder político es menos perceptible en la realidad que en el análisis teórico. La práctica efectiva del poder ha de recurrir con frecuencia a combinaciones que integran los tres elementos con el fin de que su intervención sea lo más eficaz posible. Incluso en los casos de aplicación directa de la fuerza se intentará contar también con el apoyo de la influencia o de la auctoritas. Es bien conocido, por ejemplo, que no hay dictadura que renuncie a la propaganda. O, en sentido contrario, hay que admitir que no hay sistema democrático que pueda prescindir del uso de la coacción, por mesurada y regulada que sea. Quien aspira a intervenir en la gestión del conflicto —es decir, a ejercer algún tipo de poder político— pretenderá manejar estos tres componentes, en la medida en que estén a su alcance.

PODER, FUSILES Y BAYONETAS

¿Qué comentario suscitan las dos frases siguientes? «Con las bayonetas, todo es posible. Menos sentarse encima.» Charles de Talleyrand (1754-1830), eclesiástico, político y diplomático francés. «El poder político nace en el cañón de los fusiles.» Mao Zedong (1893-1976), líder comunista chino y fundador de la República Popular de China.

STALIN Y EL PAPA POLACO

Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados occidentales llamaron la atención de Iósif Stalin (1879-1953) sobre la importancia política del Vaticano. El dirigente soviético replicó despectivamente: «¿Cuántas divisiones tiene el Papa?». Con ello daba a entender que el poder político del papado católico le parecía insignificante. En 1978, la elección de un papa polaco —el cardenal Karol Wojtyila (1920-2005), conocido como Juan Pablo II— y su disposición a utilizar su influencia política fueron factores muy efectivos en la crisis del régimen comunista de Polonia y, más indirectamente, en la desintegración de la URSS en 1989. ¿Qué lección puede extraerse de estos episodios para analizar la naturaleza del poder político?

¿Cómo se manifiesta el poder político?

Podemos observar el ejercicio de poder político en multitud de actos de carácter individual y colectivo: la declaración pública que el líder de la oposición hace a la prensa para criticar la acción del gobierno, el acuerdo que adopta un consejo municipal, la manifestación popular que protesta por determinadas medidas políticas. En cambio, otras intervenciones son menos vistosas, pero no por ello son menos importantes: al contrario, pueden ser incluso más efectivas.

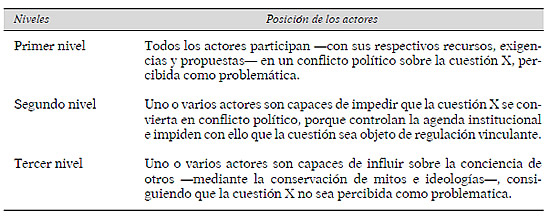

Cabe distinguir tres niveles de intervención política, que van de lo más visible a lo menos perceptible. Tomemos como ejemplo la situación creada por la implantación de una factoría que genera residuos tóxicos y examinemos los tres niveles en que se refleja la acción del poder.

• En un primer nivel, el poder se manifiesta abiertamente cuando los diferentes actores se esfuerzan por incidir —con todos los medios a su alcance— sobre el desenlace final del conflicto abierto por la implantación de aquella factoría. Para ello discutirán públicamente sobre la conveniencia —social, económica, técnica— o la no conveniencia de ubicar aquella instalación en una determinada localidad. Plantearán propuestas, debatirán sobre ellas y, finalmente, se adoptará una decisión: autorizar la apertura de la instalación bajo determinadas condiciones o denegarla. Todos los actores (administraciones competentes, asociaciones ecologistas, grupos de vecinos, medios de comunicación, sindicatos, etc.) intervendrán en el proceso, aplicando la autoridad, la influencia o la capacidad de coacción de que dispongan.

• En un segundo nivel, el poder político adopta formas menos visibles. Así ocurre cuando se dan actuaciones destinadas a evitar que un determinado conflicto se «politice»: es decir, que sea incluido entre las cuestiones sometidas a una decisión vinculante para toda la comunidad. El poder aquí no busca una decisión, sino una no-decisión. En este caso, hay actores que prefieren —porque les beneficia— dejar el tratamiento de la cuestión al margen del debate político. Ejercen, pues, poder quienes son capaces de determinar qué es y qué no es objeto de la política, señalando el orden del día —la agenda— en la esfera pública. Por ello se ha llegado a definir la política como el arte de impedir que la gente participe en los asuntos que les conciernen. O, en sentido contrario, la capacidad de facilitar su intervención en dichos asuntos.

En nuestro ejemplo, ejercerán poder político los actores que se esfuerzan por sustraer el asunto de la factoría al control de las administraciones y, frente a ellos, los actores que intentan someterlo a una previa autorización pública. Los primeros —sectores empresariales interesados en el proyecto— argüirán que es preferible que la cuestión se resuelva mediante el libre juego de los intereses sociales y económicos y sin interferencia política. Sus antagonistas —las asociaciones de vecinos y los grupos ecologistas— entenderán, en cambio, que —sin discusión pública y sin decisión colectiva— el proyecto no puede seguir adelante.

• Finalmente, algunos autores identifican un tercer nivel desde el que se condiciona de manera todavía más encubierta la actividad política (Lukes). Así sucede cuando un actor consigue que una situación de desigualdad o desequilibrio no sea vista como problemática. En el primer nivel, el poder se ejerce —como hemos visto— impulsando una determinada decisión colectiva sobre un problema social. En el segundo nivel, el poder se aplica para evitar que el problema sea sometido a decisión política, dejándolo al acuerdo libre de las partes o a la imposición, de hecho, de una parte sobre la otra. En este tercer nivel se procura que pase socialmente desapercibida la existencia misma del problema. Siguiendo con nuestro ejemplo, se trata de que no se llegue siquiera a percibir la implantación de una industria contaminante como un asunto de interés social. De acuerdo con esta visión —que responde a las ideas dominantes en aquella sociedad y a quienes tienen capacidad para difundirlas—, tal implantación habría de ser contemplada como un resultado lógico del desarrollo técnico y económico, admitiendo como naturales e inevitables los efectos negativos que pueda acarrear.

Se ejerce, pues, poder político cuando se consigue presentar como situaciones socialmente aceptables determinadas relaciones de desigualdad: entre hombres y mujeres, entre clases, castas u otros grupos sociales, étnicos o religiosos. La esclavitud, el trabajo de los niños, la situación de los disminuidos físicos y psíquicos, la aceptación por la mujer de un matrimonio decidido por otros o el monopolio de una determinada religión constituyen otros ejemplos. En tales casos, los actores con capacidad para ello sostienen que dichas situaciones son efecto inevitable de la naturaleza, la providencia divina, la tradición o el progreso. Son situaciones que no llegan todavía a convertirse en problema social y mucho menos en conflicto que requiera un tratamiento político. Gracias al poder que confiere el control de las ideas dominantes —una hegemonía ideológica (Gramsci)—, no sólo se consigue la no-decisión sobre un problema abierto: se obtiene también que la situación aparezca como un no-problema. Se trata de la construcción de un entorno que la opinión da por «natural» y al que los sociólogos denominan «el mundo tomado por descontado» (Berger).

CUADRO I.2.2. ¿Cómo se manifiesta el poder político?

UNA IDEA ALTERNATIVA SOBRE EL PODER

Cuando se ejerce poder político, cada individuo o grupo hace uso de los recursos que tiene a su alcance para conseguir una posición más ventajosa respecto a otros actores. Algunos aspiran a superar una situación desfavorable; otros apuntan a conservar o a incrementar la ventaja de que ya disfrutan. En estos conflictos producidos por la desigualdad de situación, el poder se expresa como una relación de competencia. El poder —desde esta perspectiva—es concebido como la diferencia de capacidades de todo orden que separan a unos de otros. Es una diferencia que se aplica a limitar las posibilidades de los demás: Power is the excess of the power of one above the power of another (Hobbes). Estamos ante una visión que concibe el poder como un juego de suma cero: lo que unos ganan, otros lo pierden. ¿Es posible otra concepción del poder que no comporte esta limitación de las posibilidades de otros? En una sociedad sin desigualdades ni diferencias, la idea de poder se centraría en la capacidad de cada uno para desarrollar sus potencialidades, sin menoscabo de la situación de los demás. En esta capacidad de desarrollo personal —en todos los órdenes de la existencia— se manifestaría entonces una aptitud que no se ejercería a costa de nadie, sino en beneficio de todos: una realización personal más completa repercutiría positivamente sobre el conjunto social (Macpherson). No se trataría aquí, pues, de un juego de suma cero, sino de un juego de suma positiva: lo que unos ganarían, no restaría nada a los demás e incrementaría el beneficio de todos. ¿Hasta qué punto habría que seguir llamando «poder» a esta capacidad?

La otra cara del poder: la legitimidad

Podemos preguntarnos por qué se acatan generalmente los mandatos del poder, incluso cuando sus destinatarios están poco o nada conformes con aquellas decisiones. ¿Se debe sólo a la amenaza de una violencia física? La respuesta a esta pregunta es relevante porque quien ejerce poder impone ciertos límites a la voluntad de otros actores: así ocurre cuando el parlamento aprueba determinados tributos que los ciudadanos deberán asumir, cuando la mayoría de un partido elabora un programa del que la minoría discrepa o cuando la voluntad popular da la victoria electoral a unos candidatos y rechaza a otros.

Cualquier actor —ciudadano, institución pública, partido, líder, medio de comunicación, sindicato— que interviene en un conflicto aspira a que su intervención no tenga que descansar exclusivamente en su capacidad de forzar la voluntad de los demás: aspira a que éstos admitan sus propuestas sin necesidad de acudir a la coacción. Para ello, pretende justificar su intervención: es decir, presentarla como justa y merecedora de la aceptación voluntaria de todos los actores. E incluso cuando se recurre a la aplicación de un cierto grado de violencia o coacción se presenta esta coacción como necesaria. Esta capacidad para conseguir que sean aceptados los límites que el poder impone se expresa en el concepto de legitimidad.

Incluso los regímenes dictatoriales o los promotores de un golpe de estado violento no renuncian a dar argumentos para convencer a la opinión pública de lo justificado de su actuación. Ciertamente, para imponer sus pretensiones aplican la violencia. Pero no sólo la violencia. Intentan también —en la medida de lo posible— ganarse el consentimiento de algunos sectores: al menos, de los que les son imprescindibles para mantener su dominio sobre el conjunto de la comunidad. En otras palabras, no renuncian a conquistar una relativa legitimidad, por parcial y reducida que sea.

Se entiende mejor esta necesidad de legitimidad si recordamos la noción de política que hemos utilizado hasta aquí. Dijimos que la actividad política se esfuerza, en último término, por mantener un cierto grado de cohesión social y disminuir los riesgos de que la comunidad perezca como víctima de los antagonismos y diferencias que encierra. Tales riesgos disminuyen en la medida en que las decisiones adoptadas son decisiones ajustadas a los sistemas de creencias y valores que imperan en una determinada sociedad. Decisiones basadas exclusivamente en la fuerza bruta no son un fundamento sólido para la continuidad de una comunidad: el poder —que nunca renuncia a la coacción— ha de recurrir también a la magia, a la religión, a la ciencia o a la ideología para justificar sus intervenciones y asegurarse el asentimiento más amplio posible de los gobernados. De ahí el esfuerzo de quienes ejercen poder por recurrir siempre de un modo o de otro al mundo de los símbolos y de los valores. Promoviendo los que mejor pueden servir a sus pretensiones e intereses, aspiran a legitimar sus intervenciones. Así ocurre cuando el programa de un partido invoca razones de justicia social o de patriotismo para convencer a los ciudadanos de la validez de sus propuestas.

Por este motivo, el poder político ofrece siempre dos caras indisociables. Con la primera exhibe coacción y amenaza. Con la segunda —la cara de la legitimidad— aporta argumentos e intenta convencer de que su presencia es conveniente y adecuada. Maquiavelo escribió que el Príncipe —una personificación del poder político— ha de dotarse de la fuerza del león y de la astucia del zorro. Ha de emplear la coacción y ha de procurar el consentimiento. Según las ocasiones, combinará en dosis diferentes estas dos cualidades. En algún caso, la fuerza predominará sobre cualquier otro medio. En otros, bastará la invocación de razones para hacer innecesaria la aplicación de la violencia. Pero un poder político que pretenda ser duradero y no sólo momentáneo deseará acumular tanto la fuerza como la legitimidad. Y, en cierto modo, aspirará a que la coacción física sea siempre el último recurso al que se acude cuando no son eficaces otros mecanismos destinados a asegurar la adhesión de los demás a sus decisiones.

De dónde nace la legitimidad

¿De dónde extrae el poder los resortes que hacen aceptables sus propuestas y sus decisiones? ¿Dónde adquiere su legitimidad? Se admite que sus decisiones serán percibidas como legítimas en tanto en cuanto se ajusten a los valores y a las creencias que dominan en una sociedad. Si concuerda con lo que aquella sociedad considera conveniente o digno de aprecio, una decisión o una propuesta adquieren mayor legitimidad y cuentan con más probabilidades de ser aceptadas. En cambio, cuanto más lejos están de las ideas y valores dominantes, sólo la aplicación de una mayor dosis de coacción podrá hacerlas efectivas.

Así, por ejemplo, las políticas segregacionistas que establecen una discriminación entre grupos étnicos han contado con legitimidad suficiente —y, por tanto, han sido relativamente fáciles de ejecutar— en épocas y sociedades en que la ideología dominante ha admitido que hay superioridad de una raza o grupo étnico sobre otras. En cambio, han tenido mayores dificultades de aplicación a medida que se debilitaban tales ideas de superioridad racial; ello ha obligado a recurrir a más coacción y más violencia, porque aumentaban los sujetos y grupos que rechazaban la justificación ideológica de las políticas segregacionistas.

La noción de legitimidad, por tanto, vincula el poder con el mundo de las ideas y de los valores. Es en este mundo donde se encuentran las raíces de la legitimidad de un sistema político determinado y de cada una de las demandas y propuestas que propugnan los diferentes actores. Esta relación no será siempre la misma y variará según épocas y sociedades. Max Weber elaboró una tipología que intentaba sintetizar en un esquema ideal los diferentes modos de legitimidad del poder político. Una adaptación libre de la propuesta de Weber nos permite distinguir tres fuentes de legitimidad del poder: la tradición, la racionalidad y el carisma, a las que puede añadirse también el rendimiento.

• La tradición. Lo que justifica las propuestas del poder es su adaptación a los usos y costumbres del pasado. El precedente —«siempre se ha hecho así», «así lo hicieron ya nuestros antepasados»— se convierte en el argumento decisivo para obtener la aceptación de una decisión o de una propuesta. La interpretación de esta legitimidad tradicional —que está en la raíz de las políticas conservadoras— corresponde a los ancianos, a los nobles o a las castas dominantes.

• La racionalidad. El fundamento de una orden o de una demanda es aquí la adecuación entre los fines que pretende y los medios que propone: «Hay que adoptar tal decisión porque es la que conduce razonablemente al objetivo elegido». Esta congruencia entre medios y fines suele establecerse en una regla estable. Cuando esta regla toma la forma de una norma escrita —la ley o la constitución como ley suprema—, dicha norma se convierte en el fundamento exclusivo del poder. El que puede exhibir una razón legal de su poder es quien cuenta con la legitimidad: por ejemplo, quien ha sido designado gobernante con arreglo a normas electorales admitidas o quien ha sido reclutado como funcionario según los procedimientos legales vigentes.

• El carisma. También puede conferir legitimidad a una propuesta o a una decisión una cualidad extraordinaria o excepcional de quien la formula o la adopta. El carisma —es decir, la gracia o el don personal— que acompaña a un personaje puede producir tal admiración y confianza que sus opiniones y mandatos son acatados sin necesidad de recurrir —como en los modelos anteriores— a un precedente tradicional o a un razonamiento legal. Se atribuye esta legitimidad carismática a los líderes con dotes de seducción capaces de transmitir una convincente visión de lo que puede ser el futuro colectivo.

• El rendimiento. Finalmente, el poder puede fundar su legitimidad en el resultado de sus propias actuaciones. Si este resultado es percibido como satisfactorio y se ajusta a las expectativas generadas, su legitimidad queda reforzada y los mensajes y órdenes que emite son bien recibidos. En cambio, su ineficiencia o su bajo rendimiento le hacen perder credibilidad. Es, pues, el éxito o el fracaso el que refuerza o erosiona, respectivamente, la aptitud para obtener el asentimiento a los mandatos y propuestas del poder.

CARISMA Y CAMBIO POLÍTICO

El liderazgo carismático se presenta como innovador: ejerce su poder para desarrollar un proyecto común que rompe con la situación presente y posibilita cambios radicales. No hay, pues, que confundir poder carismático con poder autoritario: lo que caracteriza a este tipo de liderazgo es su capacidad de impulsar el cambio. Algunos personajes la han ejercido con arreglo a pautas democráticas: Gandhi, Roosevelt, De Gaulle, Martin Luther King, Nelson Mandela. Otros, en cambio, han adoptado formas autoritarias: Kemal Ataturk, Hitler, Mao Zedong, Tito, Fidel Castro, Jomeiny. Lo que todos tienen en común es su aptitud excepcional para desarrollar una propuesta política nueva que es aceptada por una gran mayoría de sus conciudadanos con confianza a veces cuasi religiosa

Con todo y pese a las distinciones anteriores, la realidad nos revela que el poder intenta siempre obtener su legitimidad de todas las fuentes posibles. En los sistemas políticos actuales, tradición, legalidad, carisma y rendimiento son invocados —según el momento y la situación— para reforzar las correspondientes capacidades políticas. Incluso sistemas tradicionales de carácter autoritario —como las monarquías árabes contemporáneas— no dejan de tener en cuenta el rendimiento de sus decisiones en materia de desarrollo económico y bienestar social. Por su parte, las democracias occidentales —basadas principalmente en la legalidad racional— han contado también con liderazgos carismáticos que les han permitido superar períodos de crisis.

Legitimidad, legalidad y constitución

Es fácil darse cuenta de que el término legitimidad evoca la conformidad de un mandato o de una institución con la ley. Hemos señalado también que la legitimidad racional es la que se ampara en normas estables y formalizadas. En la actualidad, son las leyes y las constituciones las que contienen estas normas. La constitución es justamente una norma suprema de la que derivan todas las demás. La legitimidad del poder en los sistemas liberales se apoya —desde finales del siglo XVIII— en la existencia de una constitución en la que una comunidad política establece las reglas fundamentales de su convivencia. ¿Hay que entender, por tanto, que los dos conceptos —legitimidad y legalidad— son equivalentes?

El concepto de legitimidad es más amplio que el de legalidad. Mientras que la legalidad comporta la adecuación de una decisión o de una propuesta a la ley vigente, la legitimidad nos señala el ajuste de esta misma decisión a un sistema de valores sociales que van más allá de la propia ley escrita, incluida la constitución.

Cuando la ley refleja adecuadamente el predominio del sistema dominante de valores sociales, tiende a darse una coincidencia entre legalidad y legitimidad. Pero si la ley no se acomoda a la evolución de estos valores sociales, una decisión o una propuesta legal pueden ser percibidas como no legítimas. O incluso como manifiestamente injustas. En tal caso, se producen conflictos entre lo que la ley exige y la convicción social sobre lo que es políticamente aceptable o inaceptable.

Los movimientos de desobediencia civil a determinadas obligaciones legales son la expresión de este conflicto. Por ejemplo, cuando Gandhi (1869-1948) pone en marcha su estrategia de resistencia no violenta para conseguir la independencia de la India. O cuando Martin Luther King, jr. (1929-1968) —inspirándose en el dirigente hindú— impulsa la lucha contra las leyes de segregación racial en Estados Unidos.

Un ejemplo más reciente lo presenta la regulación del servicio militar. En algunos casos, la sociedad valora este servicio como una prestación útil para la comunidad —o incluso como un honor—, la aplicación de las normas que lo desarrollan se hace sin gran dificultad porque cuentan con legitimidad suficiente. Pero a medida que se generaliza la percepción social de que se trata de una práctica negativa y perjudicial —ya sea por motivos ideológicos, económicos o de simple conveniencia personal— se hace más difícil aplicar aquellas normas y gana legitimidad la conducta de quienes se oponen a ellas, por ilegal que sea dicha conducta. Otro caso de tensión entre legitimidad y legalidad nos lo da en la actualidad el tratamiento político diverso que reciben el uso y el tráfico de diferentes drogas: estupefacientes, alcohol o tabaco. En cada uno de estos casos, la relación entre valores sociales y leyes vigentes repercuten sobre la legitimidad de las decisiones que dichas leyes imponen sobre esta materia.

Hay que entender, por tanto, que las propuestas de reforma legal —o de reforma constitucional— que afectan a cuestiones como las citadas responden a la necesidad de acomodar las normas vigentes a los cambios que se producen en las ideas y los valores sociales mayoritarios. La máxima adecuación posible entre lo legítimo y lo legal es garantía de que el poder político sea estable y aceptable por la comunidad.