CAPÍTULO 2

¿CÓMO ENTENDER UNA DECISIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS?

¿NECESITAMOS UN MODELO?

2.1. Qué es una decisión de policy

El concepto en torno al cual gira este volumen es el de «decisión de policy» o «decisión de políticas públicas», y por lo tanto hemos de partir de este punto. Menos simple de lo que cabría imaginar.

Si tuviéramos sólo en cuenta la etimología de la palabra decisión, el problema sería bastante sencillo: decidir —del latín de-coedere— significa cortar, ir descartando las opciones disponibles hasta que sólo nos quede una. Decidir, por tanto, sería sinónimo de elegir, y decisión es sinónimo de elección.

Cada día tomamos muchísimas decisiones. A veces conscientemente y más a menudo de forma inconsciente (o, mejor, automáticamente). Esto implica que, al menos en abstracto, existen alternativas para muchas de las acciones que realizamos. Cuando nos levantamos por la mañana podemos decidir si tomarnos un café, un té o bien una copa de licor, pero ello implica de entrada que tenemos a disposición en casa estas tres bebidas o bien que podemos acudir fácilmente a un bar.

No obstante, es evidente que no podemos decidir despertarnos. El hecho de despertar es el resultado de un proceso natural (o forzado, vía despertador) que ocurre con completa independencia de nuestra voluntad. Podemos decidir suicidarnos arrojándonos desde una ventana, o menos trágicamente, tirarnos al agua desde un trampolín, pero en cambio no podemos cambiar de idea a mitad del vuelo. La ley de la gravedad lo impide.

Estos ejemplos ponen de relieve algunos elementos esenciales: la decisión implica un acto de voluntad y la existencia de alternativas. Si no existe ese acto, y no existen esas alternativas, no hay decisión.

Uno de los ejemplos más claros de la importancia del acto de decidir es probablemente la ceremonia del matrimonio, en cuyo transcurso se plantean explícitamente las preguntas «quieres tú, Carlos, tomar como esposa a la aquí presente Lucía» y «quieres tú, Lucía, tomar como esposo al aquí presente Carlos». La idea es que frente a una acción cargada de consecuencias como la elección de la persona junto a quien pasar (quizás) el resto de nuestra vida, es necesario hacer explícita la voluntad de tomar tal decisión, ofreciendo así la posibilidad de responder negativamente.

Pero justamente este ejemplo muestra lo que afirma Bobbio (1996, p. 11): «el acto de decidir, considerado en sí y por sí, [...] es de escaso interés analítico y suele ser difícil de atrapar desde el punto de vista empírico». Si tratáramos de explicar esa decisión, y acabáramos respondiendo a la pregunta de por qué Carlos y Lucía se han casado, con la conclusión de que ha sucedido porque han respondido afirmativamente a la pregunta que les ha planteado quien oficia la ceremonia, sería tautológico y estúpido. En realidad, seguramente «la elección» ocurrió mucho tiempo atrás, y las razones que condujeron a esa situación a menudo no son claras ni siquiera para los dos contrayentes.

Esto es todavía más evidente en el caso de decisiones adoptadas en ámbitos diferentes a la esfera personal. Por poner un ejemplo sacado de la crónica política española del 2013, el momento en el que el gobierno decidió aprobar un proyecto de ley que reforma el sistema educativo no coincide ciertamente con el día en que formalmente se aprobó en Consejo de Ministros. La decisión fue sin duda adoptada mucho antes y el contenido de la reforma ha ido cambiando y cambiará progresivamente a causa de la intervención de un amplio número de sujetos. Si sólo tenemos en cuenta la presentación en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, no hubiéramos llegado a esa conclusión.

Por lo tanto, junto al hecho de que una decisión implica un acto de voluntad, y la existencia de alternativas, un tercer elemento fundamental es el proceso a través del cual se ha llegado a la elección final, o sea, la secuencia de acciones y de decisiones elementales que han acabado determinando su contenido.

Estudiar la decisión significa estudiar los procesos decisionales, los mecanismos mediante los cuales se «decide decidir», se analizan y se desechan las posibles alternativas y se alcanza el resultado final, que puede ser también el de «decidir no decidir», dejando las cosas exactamente tal y como están.

Esta última observación añade un cuarto elemento. Una decisión debe comportar al menos una potencial transformación o cambio en el mundo que nos rodea. Si decidimos tomar un café en casa significa que nuestras provisiones de café disminuirán. Una ley de reforma del sistema educativo pretende modificar la manera en la que se organizan los ciclos formativos o los contenidos de las materias. Puede ser que al final esos cambios no se consigan, pero probablemente ésa era la intención de al menos una parte de los sujetos que han intervenido en el proceso de elaboración de la reforma.

En consecuencia, una decisión ha de tener un objeto, unos contenidos, y esos contenidos pueden ser diversos.

En primera instancia, la decisión puede tener que ver con la elección de los medios que tenemos a disposición para alcanzar una meta, un objetivo. Para ir al trabajo, por ejemplo, podemos elegir coger el coche, utilizar el transporte público o, si disponemos de tiempo suficiente, ir a pie. Podemos elegir si pasar nuestra vacaciones en el mar o en la montaña, si enviar a nuestros hijos a una u otra escuela, etcétera. En estos ejemplos, los objetivos son claros: tenemos que ir a trabajar, queremos pasar unas buenas vacaciones y deseamos dar una buena educación a nuestros hijos.

Sin embargo, a menudo las cosas no son tan sencillas. A veces, para comprender de verdad las razones de una determinada elección hemos de ir más allá, ya que la verdadera decisión puede tener que ver más con los objetivos que queremos conseguir que con los medios disponibles para hacerlo. La elección de la carrera profesional puede ser un ejemplo: el problema a resolver en este caso no tiene que ver tanto con las alternativas a disposición como con los objetivos que se nos plantean. La elección de convertirse en médico puede estar dictada por la voluntad de ser útiles al prójimo, por el deseo de seguir la tradición familiar, por lo atractivo de una carrera en un sector intelectualmente estimulante o, sencillamente, por que pensamos que es una profesión en la que se gana mucho dinero. En buena medida, es cierto que las razones individuales que conducen a hacer la carrera de medicina seguramente incorporan una mezcla diferente de todos estos elementos, o incluso de otros, pero entonces lo que supone una verdadera elección, la decisión sustancial, es definir cuáles son los valores prioritarios que se quieren perseguir y que quizá nos llevarán a considerar alternativas profesionales completamente distintas a la de médico, como la de ser misionero, comerciante, físico o financiero.

El problema de si la elección es la de los medios o la de los fines (que seguramente a su vez pueden también considerarse medios en un nivel sucesivo: quiero hacerme rico o quiero ayudar al prójimo porque imagino que de ello dependerá mi felicidad) es evidentemente crucial en las decisiones políticas en sentido estricto (MacKenzie, 1982, pp. 16-17).

Antes de pasar a las decisiones «públicas», hemos de considerar otro aspecto que sigue estando relacionado con las decisiones que tienen lugar en la esfera privada. Hasta ahora, de hecho, hemos imaginado que las elecciones tienen consecuencias sólo para el sujeto que las lleva a cabo. Pero muchas veces ello no es así. Aunque siempre es determinante el comportamiento individual en el ámbito de la decisión, en algunos casos los resultados del proceso dependen de la acción de otros individuos. Por volver al ejemplo del matrimonio, el deseo de Carlos de casarse con Lucía se queda justamente en eso, un deseo (y probablemente un motivo de infelicidad) si Lucía no está de acuerdo en ello. De ahí el complejo problema de cómo sumar o agregar las preferencias individuales.

Este problema es crucial en las elecciones realizadas en la esfera pública, es decir, las que tienen consecuencias, directas o indirectas, reales o potenciales, sobre toda una colectividad, ya sea la población de un municipio, de una región, de una nación o del planeta entero. Desde el final de los estados absolutos (o incluso antes) y en cualquier caso en los regímenes democráticos, este tipo de decisiones son de carácter colectivo, ya que implican la necesaria interacción de una pluralidad de individuos. Como veremos en el próximo apartado, esta característica tiene consecuencias relevantes, sobre todo hoy en día.

De entre las decisiones adoptadas en la esfera pública, adquieren particular relevancia las que conciernen a las políticas públicas (las decisiones de policy). Hay que señalar que no son las únicas que se toman en la esfera pública: por ejemplo, las decisiones que implican un nombramiento (sea a través de elección o de otro tipo de designación) para ocupar posiciones dotadas de autoridad legal son igualmente importantes y sólo con una concepción excesivamente laxa sobre los conceptos a utilizar podrían ser asimiladas a las decisiones de policy.

Con todo, las decisiones de policy representan seguramente la parte más visible, y de mayor interés para los ciudadanos en relación con la actividad de gobierno, y por tanto, es importante aclarar de manera precisa qué es una política pública.

Una de las definiciones más difundidas es la que propone Dye (1987, p. 1) quien afirma que una política pública es «todo lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer». Con el mismo espíritu Mény y Thoenig (1989, p. 129) proponen la siguiente definición: «una política pública es el producto de la actividad de una autoridad investida de poder político [puissance] y de legitimidad gubernamental».

Más articulada es la definición que contiene un manual aparecido en varias lenguas que afirma que una política pública es «un conjunto de acciones y decisiones llevadas a cabo por diversos actores con la finalidad de resolver un problema definido políticamente como público (Subirats, Knoepfel, Larrue, Varone, 2007, p. 38).

Como es evidente, mientras Dye, Mény y Thoenig afirman que las políticas públicas son solamente las actividades desarrolladas por las instituciones públicas, Subirats-Knoepfel y sus coautores, aun afirmando la necesidad de la participación de éstas, admiten que los actores pueden ser también privados, aunque introducen dos cautelas: la primera es que el conjunto de las acciones debe ser, al menos en las intenciones, coherente, y la segunda, que apunta a la existencia de un problema colectivo.

Desde un mayor nivel de abstracción, podemos definir una política pública como un conjunto de decisiones y actividades que están ligadas a la solución de un problema colectivo, esto es, «cualquier insatisfacción relativa a una necesidad, una demanda o una oportunidad de intervención pública» (Dunn, 1981, p. 60).

Dentro de esta definición no hay limitaciones relativas a la coherencia de las acciones (hay que considerar actores del proceso también a aquéllos que se oponen a la solución del problema), ni a la obligada presencia de instituciones públicas (aunque estarán presentes con toda probabilidad). Es en cambio decisivo, la existencia de un problema colectivo cuyos contornos son objeto, inevitablemente, de la interpretación que haga de los mismos el analista. Un analista obligado, obviamente, a considerar qué piensan los actores y cómo éstos definen el problema. No se plantean tampoco limitaciones relativas a la naturaleza de los problemas, ya que es del todo evidente que en el curso de la historia y en diferentes lugares ha habido variaciones significativas de los problemas definidos como colectivos, o mejor aún, de los problemas para los que ha sido propuesta o requerida una actuación de los poderes públicos.

La razón por la que preferimos aquí optar por una definición más amplia está relacionada, en buena parte, con la ambición de este volumen ya declarada en el capítulo precedente y que será sucesivamente articulada en los capítulos finales. Como hemos dicho, queremos asumir decididamente un punto de vista propio del innovador. Es decir, de quien pretende alterar, de modo no marginal, el contenido de una política pública. Lo cierto es que no necesariamente los innovadores son actores públicos, aunque casi siempre tratan de influir en el comportamiento de las instituciones. Afirmar una relación biunívoca estricta entre actividades de los gobiernos y existencia de políticas públicas, soslayaría el hecho de que más allá de las decisiones de modificar el modo de resolver un problema colectivo, e incluso antes de reconocer la existencia del mismo, existen ya actores sociales, expertos, grupos de interés, personalidades individuales, en el entorno de esa problemática.

En realidad, se podría ir todavía más allá y sostener que lo que define como pública una política es únicamente la existencia de un problema colectivo. Actualmente buena parte de las políticas culturales en varios países del mundo son promovidas y sostenidas financieramente, a veces de modo predominante, por fundaciones o empresas. ¿Podemos considerar que dada esa situación, no se trata de políticas públicas? Y más aún, la expansión del microcrédito como instrumento para las políticas de desarrollo en los países más pobres se atribuyó en general a la Grameen Bank y a su fundador Mohammed Yunus. En teoría se trataba de una actividad casi exclusivamente desarrollada por sujetos privados, pero sin duda el problema al que trata de responder es colectivo. Hasta el punto que dicha actividad recibe financiación a fondo perdido o a tasa de interés muy baja por parte de instituciones públicas y organizaciones sin ánimo de lucro. No es éste el lugar para examinar a fondo esta cuestión, aunque es evidente que si una actividad se desarrolla en la esfera política ello acaba teniendo consecuencias importantes sobre cómo se toman las decisiones.

La definición aquí propuesta, en definitiva, nos permite observar las decisiones que nos interesan sin asumir de manera preconcebida que se deba apuntar exclusivamente a las actividades de los gobiernos. Y por tanto apuntando a que la esfera pública no se agota en el estricto espacio de lo institucional.

Por consiguiente, y recordando que una decisión conlleva un acto de voluntad, que puede concernir tanto a los fines como a los medios y que con toda probabilidad implicará la intervención de una pluralidad de sujetos, podemos definir como decisiones de policy los procesos de elección entre varias alternativas de solución en relación con un problema colectivo, y por lo tanto de transformación o de alteración de los modos mediante los cuales éste es afrontado.

2.2. Las características de las políticas públicas contemporáneas

Como acabamos de decir, el surgimiento de los problemas colectivos, o mejor, el reconocimiento de que un problema es colectivo, ha ido variando tanto en el tiempo como en el espacio. Lo que se considera como inevitablemente público en un país no tiene esa misma consideración en otro. Por ejemplo, mientras que la exigencia de ahorrar para «mandar a los hijos a la universidad» es considerado como natural en EE. UU., no lo es en absoluto en Gran Bretaña, hasta el punto de que los aumentos de las tasas universitarias decididos por el gobierno laborista de Tony Blair, y después seguidos y profundizados por el gobierno conservador de David Cameron, han generado conflictos muy significativos en la esfera política y social. Al contrario, durante muchísimos años en Europa se consideró que introducir una legislación que evitara la formación de monopolios y oligopolios, similar a la estadounidense, era una injerencia excesiva del Estado en el funcionamiento del sistema económico.

Estas diferencias entre países existen y son llamativas, pero podemos igualmente advertir en los últimos 250 años una evolución de las políticas públicas que nos permite hablar de sus características típicas en la época contemporánea. Entendemos que se trata de un punto clave: sólo si se comprende la naturaleza de los problemas colectivos y las formas con las que hoy se piensa resolverlos, será posible imaginar cómo puede alguien que quiera impulsar un cambio o innovación, lograr una pequeña o gran trasformación en las políticas públicas.

La reconstrucción siguiente es necesariamente esquemática (y deudora de Dente, 2004), pero entendemos que no por ello menos útil para desarrollar nuestro razonamiento.

El punto de partida está representado por las revoluciones americana y francesa y por la generalización del modelo del estado liberal. Precisamente, en esta fase nacen algunas de las características básicas de las administraciones públicas que persistirán en las fases siguientes y que fueron magistralmente resumidas por Max Weber en la concepción de burocracia legal-racional. En las raíces de este modelo encontramos tanto las tareas propias del Estado como los instrumentos de los que se sirve. Las tareas propias del Estado liberal son las de asegurar internamente el orden público, permitiendo lo más ampliamente posible el que los ciudadanos puedan perseguir sus propios intereses, siempre que ello no menoscabe los intereses ajenos. En este sentido, los instrumentos utilizados son esencialmente de naturaleza regulativa, es decir, tendentes a determinar los comportamientos individuales y colectivos a través, o bien de reglas generales a las que obedecer (normas imperativas y de prohibición), o bien condicionando el desarrollo de determinadas actividades a la emisión de las autorizaciones o permisos pertinentes por parte de las administraciones públicas. En cualquier caso, la actividad administrativa está completamente dominada por la ley, de manera que el Estado liberal se vuelve sinónimo de Estado de derecho. Es decir, una forma de Estado en la cual las instituciones públicas pueden hacer sólo aquello que está previsto en el conjunto de normas generales y abstractas aprobadas por los órganos titulares del poder legislativo. Y deben hacerlo además en la forma en que esa normativa establezca.

El Estado liberal del siglo XIX realizaba también actividades que no eran propiamente regulativas. Mantenía ejércitos permanentes, construía carreteras, canales y puentes, organizaba, y a veces gestionaba, la educación pública, etcétera. Sin embargo, realizaba estas actividades como si fueran actividades regulativas. En efecto, los procedimientos de adjudicación de una obra pública o los concursos de contratación en la administración, estaban encaminados a seleccionar la mejor oferta o el mejor candidato, pero lo importante era actuar de manera imparcial con respecto a los competidores, de manera que la anulación del concurso, y por tanto el retraso en la construcción de la obra o en la cobertura de la plaza vacante, se consideraba menos grave que la atribución del contrato a una empresa o a una persona mediante un procedimiento incorrecto. Era más grave vulnerar el procedimiento, que no construir o no la obra.

Las cosas cambian, incluso de manera radical, con la llegada del welfare state y, por tanto, con el aumento de las tareas de los poderes públicos. Esta «gran trasformación» consistió en atribuir a las instituciones públicas, al Estado, la responsabilidad no sólo de poner remedio a los fracasos del mercado en la producción de bienes públicos sino, también y sobre todo, la responsabilidad de garantizar el crecimiento económico y social, la plena ocupación, la reducción de la incertidumbre para los ciudadanos a través de los sistemas de pensiones y de asistencia sanitaria y social. Es en esta fase cuando las dimensiones de las administraciones aumentan de manera inimaginable, así como la cantidad de recursos que éstas absorben (por poner sólo un ejemplo, entre el 1950 y el 1985 el gasto público porcentual del PIB pasa del 35,3 % al 47,3 % en Gran Bretaña y nada menos que del 23,6 % al 68,5 % en Suecia). A esta transformación de las tareas y de las dimensiones se sumó, y no podía ser de otra manera, una profunda trasformación de los instrumentos de acción.

No sólo los intereses públicos son tutelados a través de un creciente uso de las transferencias financieras (pensemos en las pensiones), del uso de incentivos positivos y negativos (en las políticas encaminadas a favorecer el desarrollo económico, pero también en las dedicadas a la protección del medio ambiente), y a través de la producción directa de bienes y servicios (de la escuela a la sanidad). Pero lo que resulta más importante es que los instrumentos legislativos que están en la base de la acción pública cambian, por así decirlo, de sentido. Pasan de ser «programas condicionales» —planteados bajo la fórmula «si..., entonces...» (por ejemplo: si subsisten determinadas circunstancias, entonces el ciudadano solicitante tendrá derecho a obtener el permiso para construir)— en «programas con objetivo», en los que se establecen los objetivos a alcanzar y no sólo los procedimientos a seguir. En este periodo, la principal fórmula de acción de los poderes públicos pasa a ser la programación, que atribuye al poder político la definición básica de los recursos disponibles, su distribución entre los diferentes campos de actividad pública y la definición de los objetivos a alcanzar a corto y medio plazo por parte de las estructuras o aparatos administrativos, dejando a estos últimos la tarea de desarrollar las actividades necesarias para que todo ello aconteciera. Es importante observar el fundamento constitucional de este cambio de primera magnitud en el papel de los poderes públicos viendo el contenido del artículo 3 de la Constitución Italiana, que fue copiado casi literalmente en el apartado 2 del artículo 9 de la Constitución Española, como elemento habilitador esencial de la intervención de los poderes públicos.

La consecuencia inmediata de todo ello fue la necesidad de ampliar la esfera de autonomía y de poder discrecional de las burocracias, como también renunciar en gran medida a la uniformidad que las había caracterizado hasta el momento. La expansión de la producción directa de bienes y servicios por parte de las administraciones públicas dio un fuerte impulso a la descentralización de las responsabilidades de las administraciones territoriales subnacionales, ya sea mediante la creación de nuevos niveles de gobierno (por ejemplo las regiones en Italia, Francia y de las Comunidades Autónomas en España), ya sea a través del fomento de la administración periférica de Estado, ya sea a través de la ampliación de las tareas de las administraciones locales. Esta progresiva diferenciación organizativa tenía dos objetivos principales: por un lado, ajustar lo máximo posible la estructura organizativa a las tareas atribuidas y, por otro, multiplicar los puntos en los que se ejercía el control político sobre la administración.

Todas estas transformaciones, de hecho, se dieron durante un tiempo bastante extenso y sin que en muchos casos se sintiera la necesidad de afrontar el problema de definir un nuevo modelo. En realidad, las nuevas tareas del Estado no sustituían por completo a las anteriores y los principios del Estado de derecho seguían siendo válidos en el desarrollo del welfare state. Si bien en lo referente al paso del Estado absoluto al Estado liberal es posible reconocer con suficiente claridad momentos de pausa y de reconstrucción de las administraciones públicas (las ya recordadas revoluciones americana y francesa), no sucede lo mismo por lo que respecta al paso al Estado del bienestar que, por supuesto, se benefició de sucesos externos significativos (la crisis económica del 1929 y la consiguiente política rooseveltiana del New Deal y, sobre todo, el segundo conflicto mundial), sino que se da de manera más velada, con un crecimiento progresivo del gasto público y de la carga tributaria.

Por lo tanto, el modelo de administración del welfare state ha tenido características mucho menos nítidas que el modelo del Estado liberal. No sólo falta un Max Weber capaz de sistematizar sus rasgos esenciales, sino que la superposición de los nuevos principios a los tradicionales, acompañada de la mayor diferenciación de las funciones, ha ido generando una situación de complejidad notable.

Sin embargo, algunos elementos de este modelo son claramente observables.

En primer lugar, el énfasis en la eficacia de la acción —entendida como el éxito de las políticas públicas— constituye un rasgo distintivo del Estado del bienestar y se convierte en el nuevo modelo de legitimación del poder político. Si bien esta legitimación funcional, en la mayor parte de los casos, sirve de complemento y no sustituye por completo a la legitimación legal-racional propia de la fase precedente, sí que puede fácilmente identificarse y de hecho constituye el fundamento de los poderes públicos en el curso del siglo XX.

Durante la última parte del siglo XX, sin embargo, el modelo del welfare state entra en crisis y se pone en marcha una transformación que todavía no ha concluido.

En parte, esta transformación viene determinada por causas endógenas. De hecho, la fase de esplendor del welfare state se caracterizó por un crecimiento continuo del gasto público que en muchos países llegó a superar la mitad del producto interior bruto. Era quizás inevitable que esta tendencia se frenara y que en algunos casos se invirtiera, ya que de lo contrario algunas de las bases capitalistas sobre las que se apoyan las sociedades y los sistemas políticos de los países más desarrollados —la propiedad privada de los medios de producción y la libertad de empresa— dejarían de tener sentido.

Pero la transformación tiene que ver sobre todo con los cambios en los problemas colectivos y por tanto en las tareas confiadas a las instituciones y administraciones públicas. Los cambios sociales y la naturaleza distinta de las políticas propias de los Estados contemporáneos son lo que explica la trasformación de las estructuras de gobierno en un mundo cada vez más globalizado, en el que la lógica que relacionaba estrechamente «mercado-nacional» con «Estado-nación», ha ido perdiendo fuerza, con las evidentes consecuencias en los sistemas fiscales.

Esto no quiere decir, por otra parte, ni que los poderes públicos hayan cambiado la forma de legitimación, ni que las cuestiones que han de afrontar sean menores en número o más fáciles de tratar. A título de ejemplo consideremos los siguientes tres puntos:

1. El desarrollo de la globalización económica, el aumento de la dimensión de los mercados, y en particular del financiero, ha puesto en cuestión o ha dejado obsoletos, como hemos ya insinuado, muchos de los instrumentos de gobierno de la economía; esto no quiere decir, por otra parte, que la demanda de desarrollo económico y de plena ocupación por parte de la población haya disminuido ni que, como muestran los acontecimientos de los últimos años, que los gobiernos sean considerados menos responsables por lo que respecta a la prevención y a la salida de las crisis económicas y financieras.

2. La mejora del conocimiento en el ámbito de las ciencias naturales ha mostrado las crecientes interdependencias entre el desarrollo industrial y las transformaciones del medio ambiente tanto a nivel local como a nivel global; la demanda de «desarrollo sostenible» plantea a los gobiernos retos de extrema dificultad y urgencia.

3. El desigual desarrollo económico a nivel planetario ha alimentado flujos migratorios sin precedentes que han transformado profundamente las sociedades occidentales; constituye un reto el garantizar la convivencia, en el sentido amplio del término, en una sociedad multiétnica, en la que ya no son tan decisivos ciertos presupuestos de valor compartidos por la gran mayoría de la población.

Estos tres ejemplos son indicativos del tipo de políticas públicas que resultan hoy necesarias y que, al mismo tiempo, son más complejas de desplegar. En esta fase histórica, sobre cuya evolución es imposible hacer previsiones, los procesos de policy adquieren características con las que hay que resignarse a convivir.

La primera de tales características es la explosión de la complejidad decisional. En el periodo liberal las políticas públicas se desarrollaban todas en el circuito parlamento-ley-burocracia y en el welfare state, los esfuerzos de programación y, sobre todo, la centralidad de las burocracias técnicas aportaban un cierto elemento de claridad respecto a la pregunta de Dahl acerca de «¿quién gobierna?». Actualmente, en cambio, asistimos a una dilatación de la red decisional tanto en el eje vertical (diversas áreas geográficas o esferas de gobierno) como sobre el horizontal (relaciones entre público y privado, especialmente). Todo ello envuelto además, por el cambio tecnológico que pone en cuestión, por una lado, las instancias de intermediación que no son capaces de aportar valor por sí mismas, y abre, por otra parte, nuevos escenarios de incertidumbre en el proceso decisional, con nuevos actores y nuevos recursos (véase post scríptum final al respecto).

Todos podemos observar la entrada de nuevos tipos de actores en los procesos decisionales. Al margen de los ya mencionados, baste pensar en el nacimiento de las autoridades administrativas independientes —cuerpos burocráticos que no responden a los representantes políticos electos— con tareas de regulación y de vigilancia en una serie de sectores clave, desde la política monetaria a la defensa de la competencia, desde la protección de los consumidores a la protección de la intimidad. O bien en el papel central que desempeñan las organizaciones no gubernamentales (ONG), a veces compuestas por profesionales y otras por voluntarios, en la implementación, e inevitablemente también en la formulación, de muchas políticas públicas, desde los servicios sociales a la cooperación o al desarrollo en países pobres. O más aún, en el crecimiento de las así llamadas Civil Society Organisations (CSO) que adoptan tareas de «perro guardián» (watchdog) sobre la labor de los gobiernos, a menudo en relación con las autoridades independientes que acabamos de mencionar. Todos estos nuevos actores se añaden a los ya tradicionalmente existentes; el resultado es una creciente pluralización de los puntos de vista en los procesos decisionales con consecuencias importantes, ya que se van alejando los modos concretos a través de los cuales deberían llevarse a cabo las decisiones públicas, tal y como estaba previsto en las reglas constitucionales.

Sobre el eje vertical, la suma de ambas tendencias hacia la globalización por un lado y hacia la descentralización por otro, ha conducido a acuñar el concepto de gobierno multinivel (multilevel governance), que sirve para indicar que, en prácticamente todos los sectores de policy, los resultados finales dependen de las acciones desarrolladas y de las decisiones adoptadas por diferentes sujetos que actúan en esferas territoriales y gubernamentales diferentes, el ámbito planetario y continental (pensemos en la Unión Europea), la esfera de los Estados nacionales; la de las autoridades regionales, la de los gobiernos locales, hasta llegar a los ámbitos de proximidad más directos. Esto significa que muchas veces resulta imposible identificar a los autores concretos de las decisiones, lo que evidentemente tiene consecuencias, en ocasiones devastadoras, sobre los circuitos de responsabilidad política.

Este crecimiento de la complejidad puede verse como una simple expansión de la tendencia hacia la poliarquía que, ya en los años cincuenta del siglo pasado, Dahl señalaba en la evolución del sistema político de New Haven, o puede argumentarse que se trata de una mutación genética. Lo que es indudable es que los procesos decisionales son hoy muy diferentes de los que se realizaban en el siglo XIX, cuando un grupo de hombres, todos pertenecientes a la misma clase social, discutían en los parlamentos cuál era la mejor manera de resolver problemas comunes a partir de un acuerdo esencial sobre los valores básicos que compartían. Como veremos, este aumento de la complejidad no es necesariamente negativo desde el punto de vista de la posibilidad de introducir trasformaciones incluso radicales en el cómo tratar los problemas colectivos, pero nadie puede negar que representa un cambio importante en lo que eran las prácticas habituales tiempo atrás.

Una segunda característica distintiva de las políticas públicas en la era contemporánea tiene que ver con el aumento de la incertidumbre, y en particular de la incertidumbre sobre los resultados de las decisiones adoptadas. Los gobernantes desconocen a menudo si las decisiones que quieren llevar a cabo podrán resolver el problema colectivo que quieren afrontar o si, por el contrario, lo agravarán. Hemos ya superado la época en la que, cuando aparecían nuevas cuestiones, bastaba con aumentar los recursos a invertir. Lo que se pone ahora en tela de juicio es si la alternativa preferida no amenaza con generar efectos negativos (externalidades negativas, en el lenguaje de los economistas) en otros campos o, incluso, si acabará siendo negativa para el propio problema que quiere tratarse. Es en ese punto en el que aparecen una serie de dilemas aparentemente insolubles. ¿La energía nuclear es una respuesta eficaz y eficiente a las exigencias del desarrollo, o bien nos expone a riesgos inaceptables y/o implica costes insostenibles sobre las generaciones futuras? Construir infraestructuras para facilitar la movilidad de vehículos (carreteras, aparcamientos, etcétera), ¿es una manera de mejorar la movilidad o es más bien un incentivo a usar medios privados de transporte que acabarán provocando un aumento de la congestión?

Los factores que determinan este aumento de la incertidumbre son numerosos.

En primer lugar, dicha incertidumbre está relacionada con el crecimiento de la complejidad decisional de la que ya hemos hablado. Si la eficacia de una política local depende de alguna manera de lo que se establecerá en un tratado internacional, es evidente que los actores no controlan un elemento clave de la cuestión que deben afrontar y, por consiguiente, sus previsiones acerca de la eficacia de su decisión están privadas de todo fundamento.

En segundo lugar, la aceleración de las transformaciones provocada por los procesos de globalización aumenta la probabilidad de choques exógenos y, en cualquier caso, hace imposible prever si y cuándo las tendencias presentes alcanzarán su punto culminante e invertirán su curso. Las crisis financieras y las grandes fracturas tecnológicas que en estos años nos afectan de lleno, representan ejemplos del tipo de choque que incide sobre la eficacia de las políticas, mientras que la caída de la natalidad en Italia o en España a partir de los años setenta del pasado siglo nos muestran cómo elementos aparentemente no centrales (cuántos niños necesitarán las escuelas infantiles en 5 años) pueden resultar esencialmente imprevisibles. Pero, en un nivel diferente y con consecuencias ciertamente dramáticas, ¿quién hubiera apostado hace 50 años que asistiríamos a un crecimiento de los fundamentalismos religiosos en el paso del segundo al tercer milenio?

En tercer lugar, el desarrollo del conocimiento, el progreso científico, ha aumentado enormemente nuestra capacidad de identificar interrelaciones posibles entre fenómenos diferentes sin que paralelamente haya aumentado nuestra capacidad de tratar de manera conjunta tales fenómenos. Para usar una metáfora médica, el desarrollo de las capacidades de diagnóstico, al menos en el sentido de poder afirmar que la causa de tal problema podría tener relación con un factor específico, ha superado con mucho el desarrollo de terapias adecuadas.

Finalmente, es necesario admitir con franqueza que hay problemas que sencillamente no sabemos cómo resolver, sobre los que somos simplemente ignorantes. La existencia de teorías económicas plenamente contradictorias sobre los factores que pueden determinar el desarrollo económico de un territorio, son un ejemplo de nuestra falta de certeza sobre cómo debemos comportarnos para alcanzar un objetivo que pueda ser ampliamente compartido.

De todo ello se deriva que la actividad de «puzzling», es decir, de búsqueda de soluciones apropiadas a problemas que parecen inabordables, pero no por ello menos apremiantes, tiende hoy a ser al menos tan importante por lo que respecta a las preocupaciones de gobernantes intelectualmente honestos, como el uso de los poderes de autoridad que les son atribuidos.

Con mayor razón, y se trata de la tercera característica distintiva de las políticas públicas contemporáneas, asistimos a un aumento de los conflictos entre grupos sociales, entre actores políticos y entre ciudadanos y autoridades públicas. Puede que algunos de estos conflictos sean cíclicos, o sea que a un periodo de mayor acuerdo en el tipo de elecciones a tomar, le siga otro en el que las contraposiciones se agudicen, pero al menos por lo que respecta a la relación entre ciudadanos y autoridades públicas, todo parece indicar que se trata de un fenómeno estructural. Prueba de ello son las encuestas de opinión que en todos los países desarrollados ven caer de manera preocupante la confianza hacia sus gobernantes. Un indicio que complementa lo que venimos afirmando es el crecimiento de la importancia y de la significación, bastante inéditos en el ámbito de las políticas públicas, de los tribunales que son llamados, cada vez más, a dirimir controversias en las cuales grupos sociales ponen en cuestión decisiones de las administraciones públicas, sin que existan claras certezas técnicas o científicas al respecto (Esteve, 2009). En muchos países aumenta el recurso a la democracia directa, con iniciativas referendarias que acaban saliendo victoriosas a pesar de que la gran mayoría de las fuerzas políticas se alinee contra ellas.

En conclusión, el mecanismo de transmisión de la demanda política y la capacidad de respuesta por parte de los representantes electos, parecen haber entrado en una fase de disfunción muy significativa. Ello puede ser el efecto de un sistema político que ha evolucionado de manera autorreferencial, perdiendo el contacto con los propios electores. O bien, las razones de la transformación se encuentran en el cambio en el núcleo central de los valores compartidos por los ciudadanos de los países desarrollados. A la pérdida de confianza respecto a un progreso social y económico indefinido, correspondería la emergencia de nuevos valores (los así llamados valores posmaterialistas) (Inglelhart, 1977) y, en cualquier caso, la intransigencia ante la necesidad de hacer sacrificios, que en algunos casos atañen a la renuncia a pequeños o grandes privilegios en nombre de un futuro en el que ya no se consigue creer. Causa y efecto de estos cambios es también la progresiva desideologización, al menos en referencia a las líneas centrales de las ideologías y la cultura política propias de los siglos XIX y XX, y el nacimiento de nuevas identidades y nuevas adhesiones, algunas de las cuales muy antiguas y que tienen que ver con la religión, la etnia, la pertenencia territorial y lingüística, y otras que hacen referencia a otro tipo de dimensiones. Sea como sea, esta fragmentación social también parece caracterizar decididamente el mundo de las políticas públicas, y está en la base de la conflictividad que a menudo coge por sorpresa a los gobernantes mismos.

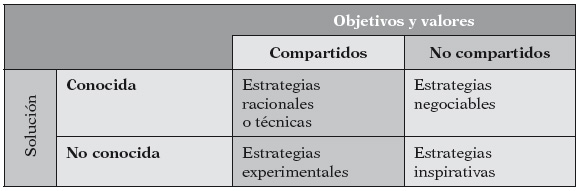

Muchos especialistas han puesto de relieve estos dos últimos elementos —la incertidumbre y el conflicto— que han dado pie a intentos de clasificación y sistematización de las situaciones decisionales típicas de la edad contemporánea. Un intento sobradamente conocido es el que se reproduce en la figura siguiente (para una aplicación al sector de la planificación territorial, véanse Christiensen, 1985; Balducci, 1991; Subirats, 2007).

FIGURA 2.1. Problemas decisorios y estrategias de decisión.

Fuente: Elaboración propia a partir de múltiples referencias previas.

El principio de este intento de clasificación es mostrar que el nivel de incertidumbre sobre la capacidad de resolver el problema colectivo, y el nivel en que se comparten los objetivos a perseguir y, antes aún, el compartir que exista un problema a resolver, tienen consecuencias fundamentales que conciernen a las modalidades mediante las que es posible intentar afrontar la elección a tomar por parte de los actores.

El tipo de enfoque que desarrollaremos en las páginas siguientes se aparta, en realidad, de este planteamiento. No creemos que tratar de clasificar los problemas y construir relaciones unívocas entre los diversos tipos y enfoques estratégicos sea un camino viable. La complejidad decisional, y sobre todo la volubilidad de los contextos en los que se acaba decidiendo, hacen bastante inútiles tales ejercicios. Sin embargo, la matriz arriba reproducida es al menos útil, porque sirve para evidenciar que muchísimos problemas tienden a deslizarse hacia la casilla derecha inferior, dado que se dan, al mismo tiempo, un alto grado de incertidumbre y un alto grado de conflicto. Y si las estrategias contenidas en las otras casillas (la programación, la negociación, la puesta en práctica de experimentos controlados) son, al fin y al cabo, bastante precisas, es decir, consiguen ofrecer una orientación efectiva al actor, la afirmación de la necesidad de hallar «inspiración», sea o no tal exigencia asistida por técnicas como el brainstorming, es ciertamente muy poco capaz de orientar efectivamente las elecciones de quien trata de modificar la manera en la que se afronta y posiblemente se resuelve un problema colectivo.

Una última observación: no pensemos que las características típicas de las decisiones de policy aquí recordadas, complejidad, incertidumbre y conflicto, tienen que ver sólo con problemas de amplio espectro que tienen consecuencias a largo plazo. En realidad, encontramos exactamente las mismas características si se trata de aprobar una directiva europea, una ley del Estado o la construcción de un aparcamiento en una zona urbana. El síndrome NIMBY (Not In My Backyard), y por tanto el rechazo por parte de la población a la localización de una amplia variedad de infraestructuras, de lo que volveremos a hablar en este volumen, demuestra justamente cómo no es tanto ni tan sólo la dimensión de la intervención lo que genera conflictos y problemas intratables, sino la confluencia de un conjunto de factores que intentaremos mostrar en las páginas siguientes.

2.3. La necesidad de un modelo para el estudio de las decisiones

Las consideraciones precedentes ofrecen una imagen de la decisiones de policy, es decir, del proceso que permite elegir entre distintas alternativas de solución a un problema colectivo, que puede recordar el partido de croquet de Alicia en el País de las Maravillas. Similitud que sugirió hace ya más de cuarenta años Karl Deutsch (1963), una época en la que las cosas parecían (vistas desde los tiempos actuales) bastante más sencillas que hoy.

En un campo lleno de surcos y pendientes, las pelotas eran puercoespines con tendencia a desenrollarse e ir cada uno por su lado; los palos eran flamencos que en el momento del golpe se daban la vuelta para mirar al jugador con aire interrogante; y las puertas eran soldados formando arcos que también se levantaban y se movían. Si todo eso no fuera suficiente, los jugadores no respetaban los turnos y discutían por las bolas. No es extraño que Alicia, una niña inglesa educada con toda formalidad, encontrara el juego «verdaderamente difícil». El juego decisional presenta características similares e incluso más complicadas, dado que no siempre todos los jugadores tienen intención de serlo ni de ganar.

Pero para entender una realidad muy compleja hace falta poner un poco de orden, sin simplificar por ello demasiado el problema. Éste es el principal motivo por el que resulta necesario recurrir a modelos teóricos.

Se trata de un punto esencial del análisis. Como ya hemos apuntado en el capítulo anterior, si queremos utilizar el estudio de las decisiones (y en general de cualquier fenómeno en la esfera política y social) para generar conocimiento dotado de cierto valor, es necesario partir de un esquema conceptual. Un esquema que permita la especificación de las variables que pueden usarse para indagar ese conjunto de fenómenos que hemos llamado «decisiones de policy» o decisiones de políticas públicas. Ello implica que el analista «tiene en mente» un modelo conceptual, o sea un conjunto de suposiciones sobre las variables que componen el caso o fenómeno a analizar, y sin duda ello condicionará el tipo de explicación que acabará ofreciendo.

Como apuntó Graham Allison (1971) en el caso de la crisis de los misiles en Cuba, los modelos son «lentes conceptuales» de las que no podemos prescindir y que, implícita o explícitamente, consciente o inconscientemente, utilizamos para describir, incluso antes que para explicar, la realidad que tenemos enfrente.

La existencia necesaria de ese filtro analítico y conceptual no se tiene en cuenta muchas veces por parte de aquéllos que no son científicos sociales.

Uno de los epígrafes iniciales en el volumen de Allison ya citado, es la siguiente frase de Alexis de Tocqueville:

He conocido a intelectuales que han escrito libros de historia sin haber nunca tomado parte directamente en los asuntos públicos, y a políticos que han contribuido a producir acontecimientos sin reflexionar acerca de ellos. He observado que los primeros tienden siempre a encontrar causas generales, mientras que los segundos [...] tienden a imaginar que todo se explica en base a incidentes específicos, y que los hilos que ellos son capaces de mover son de hecho los que mueven el mundo. Hay que imaginar que unos y otros se equivocan.

O bien, podemos recordar la célebre frase de J. M. Keynes: «los hombres prácticos, que se creen al margen de cualquier influencia intelectual, son generalmente esclavos de algún economista difunto». (Keynes 1935, 2003, p. 358).

Puede parecer absurdo que para encontrar un sentido al mundo que nos rodea sea necesario recurrir a la teoría, y no sólo a la indagación empírica. Pero es totalmente cierto. Fiarse de los propios sentidos en la explicación directa de los fenómenos puede conducir a graves errores. Cabe recordar, por ejemplo, que costó mucho tiempo y conflictos muy serios el refutar la teoría de Tolomeo, según la cual la tierra no se mueve y el sol gira a su alrededor. A fin de cuentas, la experiencia compartida era que por la mañana el sol se encontraba en el este y por la tarde en el oeste, y ello justificaba totalmente la orden de Josué en la Biblia que conminaba a detenerse precisamente al sol y no a la tierra.

Podemos observar hoy exactamente el mismo fenómeno frente al difuso escepticismo respecto a la teoría del cambio climático, del calentamiento global debido a la acumulación de gases invernadero en la atmósfera. Sólo falta que tengamos un invierno particularmente frío o un verano muy lluvioso para que los comentarios irónicos se multipliquen.

Y, en cambio, tenemos tanta necesidad de modelos conceptuales que los utilizamos aun sin saberlo, tal como veremos enseguida.

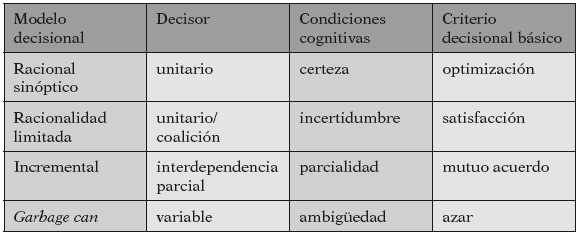

En las páginas siguientes presentaremos cuatro modelos decisionales distintos. Con este término entendemos «una construcción analítica que establece los elementos esenciales» del proceso de toma de decisiones. O sea, «el decisor, sus recursos cognitivos, las actividades de búsqueda de las soluciones, las modalidades y los criterios de la decisión y sobre todo [...] las relaciones que existen entre esos diversos elementos» (Bobbio, 1996, p. 13).

A tales modelos les podemos atribuir, implícita o explícitamente, un valor descriptivo, más que explicativo. Pero también a veces un valor prescriptivo, ya que son utilizados para indicar cómo las decisiones deberían ser tomadas si se quiere maximizar eficacia y eficiencia en la solución del problema.

En el apartado final del capítulo presentaremos un modelo basado, principalmente, en uno de los que la literatura propone, con algunas «contaminaciones» de los otros modelos, y que entendemos resulta capaz de reflejar de manera bastante realista cómo tienen lugar efectivamente las decisiones de policy. Los elementos que componen ese modelo serán profundizados y operacionalizados en los capítulos siguientes.

2.3.1. EL MODELO RACIONAL

El inevitable punto de partida de cualquier reflexión sobre los modelos conceptuales capaces de representar los procesos decisionales es el llamado modelo racional.

Desde la lógica aristotélica hasta la planificación económica centralizada de los regímenes comunistas, pasando por la gran cantidad de la literatura de management y empresa, la idea que parece dominante es que las elecciones realizadas por los individuos están y deben estar ligadas a una serie de operaciones racionalmente fundadas y correctamente ejecutadas.

En esencia, el modelo racional prevé que quien tome una decisión debe:

1. Establecer un orden de prioridad de los propios valores y de los objetivos que se derivan de ellos.

2. Conocer todos los medios posibles que le permitan alcanzar tales objetivos.

3. Valorar las consecuencias, en relación con los objetivos considerados prioritarios, de cada una de las alternativas.

4. Calcular los costes asociados al hecho de escoger cada una de las alternativas u opciones disponibles.

5. Escoger la opción que asegure maximizar los beneficios y minimizar los costes.

Como es evidente se trata, en primer lugar, de un modelo prescriptivo, dado que asume que la decisión óptima desde el punto de vista del problema a resolver será la que se tome siguiendo un proceso lo más parecido posible al aquí resumido. Y, de hecho, los manuales de gestión pública y privada acostumbran a contener un amplio número de prescripciones que se relacionan explícitamente con este modelo. Tenemos buen ejemplo de ello en los modelos que se usaron en temas vinculados a temas de presupuesto y de inversión, como por ejemplo el Planning, Programming Budgeting System en los EE. UU. durante los años 60 del siglo pasado o la Rationalisation des Choix Budgétaires en Francia en esa misma época. Asimismo el uso del análisis coste-beneficio está también explícitamente previsto por las normativas italianas, españolas y europeas en materia de Análisis de Impacto de la Regulación, entendiendo que ello es la mejor manera para minimizar el riesgo de generar sujeciones normativas indebidas, y sobre todo inútiles, en el comportamiento de los sujetos privados o públicos.

¿A qué se debe el éxito extraordinario del modelo racional?

En primer lugar a que, como apunta Bobbio (1996, p. 17), promete «crear un espacio fuera de la política», donde las elecciones concretas, no aquéllas acerca de las grandes opciones y los objetivos generales, sino aquéllas que representan el núcleo de las políticas públicas, puedan ser tomadas desde una perspectiva exclusivamente técnica, sin necesidad de largos y cansados debates. La esperanza que contiene es que bastaría con definir, técnicamente, la forma y los parámetros del tema sobre el que decidir en una ecuación, meter los datos en un ordenador, y así tomar la elección acertada.

Pero una segunda razón del éxito es que este modelo parece capaz de explicar todo lo que sucede en el mundo real de las decisiones de policy y, en especial, los fracasos que las rodean.

De hecho se asume que (Bobbio, 1996, p. 18):

1. Sea posible una neta separación entre fines y medios y que los primeros estén totalmente determinados antes de la elección de los segundos;

2. El proceso de toma de decisiones pueda ser efectuado por un único decisor (individual o colectivo) o, en cualquier caso, por una entidad capaz de expresar preferencias ordenadas y no contradictorias;

3. El análisis de las alternativas existentes y de las consecuencias derivadas de las mismas pueda disipar las incertidumbres que rodean la decisión;

4. Existan recursos suficientes para el análisis y, en especial, que se disponga de todo el tiempo necesario para evaluar las consecuencias de todas las opciones posibles y, antes, para poder descubrir la existencia de todas esas alternativas.

Puesto que es bastante evidente que la posibilidad de que todas estas condiciones se den simultáneamente es altamente improbable, existe siempre la posibilidad, al menos, de explicar por qué las cosas no funcionaron como debían. Fallaron los recursos, fallaron las informaciones, falló la coordinación, falló una cadena de mando ordenada, la comunicación no fue la adecuada, etcétera. Gran parte de las prescripciones que los consultores o los adjuntos a la dirección formulan al término de una intervención están siempre muy relacionadas con el hecho de que es necesario asegurar que en el futuro los procesos decisionales sean más racionales. Es decir más próximos al modelo ideal trazado precedentemente.

Y he aquí el problema.

De hecho, si el modelo se usara sólo en una óptica prescriptiva, quizás sería inútil y un tanto costoso pero no sería demasiado perjudicial.

El inconveniente es que todos nosotros tendemos a usarlo en clave descriptiva y explicativa, como simple modo de comprender los objetivos de alguien observando sus comportamientos. El silogismo es pues el siguiente:

PREMISA MAYOR: Todos aquéllos que quieren A eligen X

PREMISA MENOR: Mario ha elegido X

CONCLUSIÓN: Mario quería A

Resulta evidente que el silogismo se basa en una premisa de cuya verdad (ontológica) nunca podremos estar seguros. No obstante, que tire la primera piedra quien nunca haya razonado en estos términos. En la vida cotidiana hacemos continuamente razonamientos de este tipo y muy a menudo son correctos. Adaptando un ejemplo propuesto por Regonini (2001, p. 94), si nos encontramos a un amigo por la calle corriendo y vestido con traje, imaginamos, y es perfectamente posible, que llega tarde a una cita.

Sin embargo, sobre todo en el campo de las decisiones de policy —a causa de las características de la complejidad decisional, la incertidumbre sobre los resultados y la conflictividad latente o explícita— basar la interpretación de lo que sucede en un modelo de este tipo, puede llevarnos a no entender qué ha pasado y sobre todo por qué ha pasado. Los boxes 1.1 y 1.2 del capítulo anterior planteaban exactamente este problema: ¿cuál era el objetivo que perseguía la mayoría parlamentaria con la aprobación de la reforma del Título V de la Constitución Italiana?, o en el otro ejemplo, ¿Cuál es el objetivo que se planteaba el gobierno del PP con la aprobación del proyecto de ley Wert? Una misma decisión, un mismo comportamiento tiene muchas posibles explicaciones alternativas y quizás sólo una es la correcta.

Y sin embargo, muy frecuentemente la explicación de los resultados recurre implícitamente a este modelo. La búsqueda de los «responsables» de la crisis financiera del 2008 muestra una continua oscilación alrededor del eje representado por el modelo racional: los banqueros (o los gobernantes) son culpables porque han actuado irracionalmente en base a informaciones parciales y a premisas incoherentes, o bien, al revés, son culpables porque en realidad tomaron decisiones completamente racionales desde su punto de vista y, de este modo, perseguían objetivos contrarios al bien común. La posibilidad de que los resultados se hayan producido por razones totalmente distintas a las intenciones y a los conocimientos de un puñado de personas está del todo ausente en las numerosísimas explicaciones de tipo conspiratorio que encontramos todos los días en los periódicos.

El problema, como parece evidente, se encuentra en el conjunto de condiciones que el modelo presupone y, en particular, por la hipótesis de que el decisor sea uno (o que actúe con una lógica unitaria) y que este uno tiene una información perfecta sobre los objetivos que se propone, sobre las alternativas de que dispone y sobre las consecuencias en términos de costes y beneficios de cada alternativa.

¿Hemos pues de tirar el niño con el agua sucia y renunciar a cualquier explicación de los procesos decisionales basada en la lógica y en la suposición de que los individuos persiguen sus propios intereses?

2.3.2. EL MODELO DE RACIONALIDAD LIMITADA

No necesariamente, responde Herbert Simon, premio Nobel de Economía y especialista en organizaciones públicas y privadas, en el volumen El comportamiento administrativo, publicado tras la Segunda Guerra Mundial (Simon, 1947).

La racionalidad de un actor, afirma, no radica en que sea cognitivamente capaz de conocer todos sus objetivos, todas las alternativas posibles, todas las consecuencias que generará cada una de esas alternativas, sino en que su comportamiento sea al menos potencialmente purposive. O sea, destinado a alcanzar un objetivo, aunque ese objetivo no esté del todo o completamente definido desde el principio del proceso. El decisor intentará comportarse coherentemente, pero deberá asumir inevitablemente una serie de límites cognitivos:

• Tener un conocimiento limitado de las alternativas disponibles.

• Poseer una capacidad intelectual limitada (hay un límite en el número de cuestiones o de aspectos de una misma cuestión en los que uno es capaz de pensar simultáneamente).

• Disponer de una memoria limitada.

• Disponer de una capacidad de atención limitada (el tiempo que cada uno puede dedicar a la solución de un problema decisional no supera un cierto umbral).

• Estar sujeto a costumbres y rutinas.

En una situación de este tipo, el decisor racional, en el sentido que acabamos de mencionar, «busca caminos de decisión satisfactorios o suficientemente buenos» sobre la base de los criterios y de las informaciones de las que dispone, evitando fijarse objetivos de optimización en sentido absoluto o, si se quiere, de maximización de la eficacia en la solución de los problemas.

El modelo de racionalidad limitada consiste, en esencia, en esto: en la aceptación de los límites cognitivos y en la adopción explícita de un criterio decisorio mucho menos exigente que el implícito en el modelo racional. Tiene un valor prescriptivo, en el sentido de que propone detener el proceso de búsqueda de las alternativas en cuanto aparece una opción que se considere satisfactoria, y un valor descriptivo y explicativo, en el sentido de que acepta que la elección del decisor pueda no sólo no ser la mejor posible en absoluto, sino que pueda estar basada en análisis incompletos o incluso erróneos.

Esta postura es todavía más comprensible si se tiene en cuenta que Simon habla sobre todo de decisiones que no son tomadas en completa soledad por un único decisor, sino que se dan en contextos organizativos e institucionales complejos y que, por lo tanto, suelen requerir de la creación de coaliciones. Además, Simon pone de relieve que su modelo se aplica esencialmente a las decisiones nuevas, mientras que para las de carácter rutinario, las organizaciones deberán disponer de procedimientos operativos estándares que traten de minimizar la posibilidad de error.

En realidad, un mecanismo así explica, mucho mejor que el modelo precedente, gran parte de nuestras decisiones individuales, desde la elección del coche nuevo a comprar, a la del lugar donde pasar nuestras vacaciones veraniegas. Si estuviéramos obligados a ajustarnos a las prescripciones del modelo racional, nos arriesgaríamos a conservar indefinidamente nuestro viejo coche o a quedarnos en casa todo el verano, mientras seguimos buscando alternativas y evaluando costes y beneficios de cada una de ellas.

Esta última observación muestra que el modelo de racionalidad limitada comparte con el anterior un elemento clave, esto es, la idea de que la decisión concierne a un individuo o a un sujeto (entendido como coalición de individuos) que es capaz de situar sus propias preferencias en un orden de prioridad transitivo (según el cual si la elección A se prefiere a la elección B y la elección B a la elección C, se deduce que la elección A será preferida a la elección C). Tal como muestra el Box 2.1, si la decisión es tomada por un actor colectivo, esto no siempre es posible.

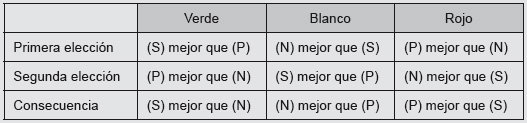

BOX 2.1

LA PARADOJA DE CONDORCET

Se encarga a una comisión tomar una decisión sobre cuál es la tecnología más adecuada para la producción de energía eléctrica, escogiendo entre energía solar (S), energía nuclear (N) o combustibles fósiles como el petróleo (P). Son llamados a formar parte de la comisión un representante de los ecologistas que llamaremos Verde, un representante de la comunidad de los tecnólogos que llamaremos Blanco y un economista que llamaremos Rojo. Se trata de tres personas racionales que saben bien que quizás no lograrán hacer prevalecer su punto de vista y que, por lo tanto, es conveniente no tener sólo una opción, sino también una segunda elección para aumentar la probabilidad de evitar la que cada uno de ellos considera la más negativa. Verde, razonando desde la lógica del desarrollo sostenible, prefiere sin duda las energías renovables, esto es, la solar respecto a los combustibles fósiles, pero prefiere el petróleo a la nuclear, que conlleva, des de su punto de vista, importantísimos riesgos. Blanco, en cambio, en una lógica de desarrollo tecnológico e industrial, prefiere la elección nuclear a la solar, pero de todos modos ve con simpatía ésta última, por las potencialidades de evolución que presenta con relación al uso del petróleo, que se basa en tecnologías ya superadas. Finalmente, Rojo, que razona exclusivamente desde el coste del kW/hora producido, piensa que en la situación actual el uso del petróleo es más eficiente que el desarrollo de la energía nuclear, que conlleva inversiones elevadísimas pero, en cualquier caso, piensa que esta última es mucho mejor que la energía solar, gravemente ineficiente desde el punto de vista económico. La tabla siguiente sintetiza las posturas.

Si se pasa a las votaciones, ¿qué sucede? La elección de la energía solar respecto al petróleo es apoyada por dos votos (Verde y Blanco) contra uno (Rojo). La del petróleo respecto a la nuclear cuenta también con dos votos (Verde y Rojo) contra uno (Blanco). Debería resultar, por la propiedad transitiva, que la solar debería ser preferida a la energía nuclear, en cambio, tal como puede observarse en la tabla, sucede exactamente lo contrario, Blanco y Rojo dejan en minoría a Verde.

Se trata de la llamada Paradoja de Condorcet, que amplió sucesivamente Kenneth Arrow en el teorema de imposibilidad, según el cual es imposible crear una única función del bienestar social mediante la agregación de las preferencias individuales en condiciones de democracia (para una mayor profundización, véase Dunn, 1981, pp. 227-230).

A partir de lo cual, sigue siendo preciso encontrar un modelo adecuado para representar las elecciones colectivas.

2.3.3. EL MODELO INCREMENTAL

El modelo incremental parte de un artículo de Charles Lindblom aparecido en 1959 y que significativamente lleva por título «The science of muddling through» (aproximadamente, «la ciencia de salir del paso» o «la ciencia de ir tirando»). En este artículo, Lindblom entiende que una observación detallada de los procesos de policy making pone de relieve las siguientes características recurrentes (Lindblom, 1959, en Aguilar, 1992):

• Los valores, los objetivos y el análisis empírico de la acción a desarrollar no pueden considerarse de manera autónoma, sino que están estrechamente entrelazados.

• Dado que fines y medios no pueden diferenciarse de manera total, el análisis de la adecuación de los medios a la consecución de los fines es a menudo inapropiada o limitada.

• La prueba de que una policy es apropiada, acostumbra a surgir del hecho de que diferentes analistas estén de acuerdo en su adopción, sin que necesariamente lo estén en que sea el medio mejor o más adecuado para un objetivo compartido.

• El análisis sobre alternativas y consecuencias de cada una, está radicalmente limitado en el sentido de que (a) no se tienen en cuenta importantes posibles consecuencias, (b) no se consideran importantes políticas alternativas y (c) no se incorporan valores importantes.

• Una serie de comparaciones sucesivas reduce o elimina cualquier posible confianza en que la teoría lo resolverá.

El efecto combinado de tales características es que el resultado de un proceso de policy making que no acabe en tablas o en la inacción, consiste, habitualmente, en una decisión que se aparta poco del statu quo; es decir, es precisamente incremental.

Así pues, la pregunta que Lindblom se plantea es si todo ello es fruto sólo de la total irracionalidad de los decisores o más bien corresponde a una determinada característica específica, y no necesariamente negativa, de los sistemas políticos contemporáneos. La respuesta a esta pregunta irá ganando grosor en los cuarenta años siguientes y evolucionará principalmente sobre dos planos.

En primer lugar, y de manera no muy diferente a Herbert Simon, Lindblom sostiene que la búsqueda de la racionalidad absoluta, que él llama sinóptica, es inútil, dado que por una parte es imposible alcanzarla, y por otra parte, porque puede ser potencialmente perjudicial, dado que puede conducir a graves errores a veces irreparables. Los límites cognitivos de los actores, los vínculos o condicionantes que derivan del contexto político e institucional, la imposibilidad de formular previsiones sobre la probable aparición de choques o conflictos exógenos, son factores que imposibilitan recurrir al modelo racional en clave prescriptiva y hacen totalmente irrelevantes o inútiles las explicaciones de los comportamientos observados si se usa el modelo racional en clave descriptiva/interpretativa.

Pero, a todo ello, Lindblom añade un sucesivo, y enorme, paso llamando la atención sobre el hecho de que la elección que emerge del proceso de toma de decisiones no es casi nunca un acto de voluntad de un decisor aislado, sino el producto de una interacción social. Todas las decisiones de política pública son coproducidas por una pluralidad de actores con valores, objetivos y lógicas de acción diferentes. Aun cuando la elección afecte o implique sólo a un decisor individual, éste seguramente habrá tenido en cuenta las preferencias y los recursos de otros actores en la selección de las alternativas, y lo hará, al menos, para evitar que esos actores ejerzan poderes de veto o de obstrucción en la fase de puesta en práctica de la decisión.

Si somos más precisos, lo que Lindblom sostiene es que los actores de los procesos de policy making se encuentran normalmente en una situación de interdependencia parcial, en el sentido de que por un lado tienen objetivos e intereses que están estructuralmente en conflicto y que, por otro lado, se necesitan los unos a los otros. El ejemplo típico es aquél en que una decisión ha de ser tomada conjuntamente por varias administraciones públicas: los representantes de cada una de ellas harán todo lo posible para maximizar las ventajas para su propia administración, pero son perfectamente conscientes que al final estarán obligados a llegar a un acuerdo. Una configuración de este tipo explica los criterios de elección y los resultados más probables de los procesos decisionales: se opta por aquello sobre lo que nos podemos poner de acuerdo y, de este modo, la elección recaerá casi siempre en la alternativa que se aleje lo menos posible del statu quo, del sitio en el que ya nos encontramos. No será ni la alternativa óptima, ni la satisfactoria, sino simplemente aquélla sobre la que es posible el acuerdo. De ahí que hablemos de decisión incremental.

El modelo de Lindblom se ha demostrado como altamente realista y ha influido en una larga serie de reflexiones y de investigaciones empíricas. Por un lado se mostraba perfectamente en sintonía con el paradigma pluralista que, como hemos visto en el capítulo precedente, se iba imponiendo en la ciencia política americana durante los mismos años. Ello no impidió que recibiera críticas, incluso duras, sobre todo por lo que respecta a sus implicaciones prescriptivas. Por ejemplo, Dror (1964) afirmó que el modelo incremental justifica de hecho «las fuerzas contrarias a la innovación imperantes en toda organización» pública o privada. En cambio, Etzioni entiende que no introduce la distinción necesaria entre las decisiones fundamentales, aquéllas por las que siempre es necesario recurrir al modelo racional o en cualquier caso a una aproximación al mismo, y aquéllas «normales», que son incrementales, pero que se desarrollan en el marco que ofrecen las primeras (Etzioni, 1967). Hay quien considera asimismo que todo el debate abierto por la contribución de Lindblom es artificial ya que de hecho no podemos esperar que la realidad corresponda exactamente a un ideal (Smith, May, 1980, p. 123).

En relación con todas estas críticas, Lindblom contestó reivindicando no sólo la superioridad analítica del modelo, en cuanto capaz de explicar mejor lo que sucede en la realidad, sino también su bondad desde el punto de vista prescriptivo, en cuanto ofrece indicaciones útiles para mejorar el tipo de análisis necesario para preparar las decisiones y, en último término, las decisiones mismas.

El análisis incrementalista ha ido conociendo versiones diferentes. La opción inicial fue ofrecer a los decisores la oportunidad de actuar mediante «comparaciones limitadas sucesivas» para simplificar al máximo las exigencias cognitivas antes de la adopción de la elección. En la práctica, se trataba de proceder secuencialmente valorando únicamente las opciones que se alejasen lo menos posible del statu quo, ignorando, al mismo tiempo, las consecuencias de las alternativas analizadas que no estuviesen estrechamente ligadas al problema decisional y, por tanto, también los valores conectados con esas alternativas. Posteriormente, Lindblom propuso versiones más complejas de la misma propuesta, quizás incluso inútilmente complejas, bajo nombres como «incrementalismo disjunto» y «análisis estratégico». Lo importante, sin embargo, es que el análisis incremental, en opinión de Lindblom, es siempre superior al análisis racional sinóptico por el simple hecho de que el primero sabe que es incompleto, mientras que el análisis sinóptico, siendo igualmente incompleto, tiende a ocultarlo.

Además, el análisis incremental funciona también porque parte de la existencia de una pluralidad de actores, y el conocimiento producido deriva esencialmente de su interacción. Esto es del todo evidente en ese específico tipo de interacción que es la negociación: «si un gobierno decide controlar la tasa de salarios con el fin de controlar la inflación, la tarea de establecer el nivel de salario apropiado puede sobrepasar la capacidad de análisis de cualquiera [...] En este caso, una forma de interacción llamada negociación entre los representantes de la dirección, de los trabajadores y del público en un consejo tripartito» puede definir los incrementos salariales aceptables (Lindblom, 1980, 1991, p. 40). Pero, más en general, dejar directamente en manos de los actores de los procesos la tarea de generar el análisis dirigido a informar, y a influir, el proceso de elección asegura que el conocimiento que se produce de este modo será seguramente relevante para alguno de ellos. Al contrario, la pretensión de que la profesionalización del análisis para las decisiones sea capaz de producir informaciones y modelos más adecuados es muchas veces estrictamente ilusoria (para el desarrollo de este tema, véase Lindblom, Cohen, 1979).

En cualquier modo, la verdadera importancia de la interacción entre los actores radica en que ésta produce mejores resultados.

Ante todo, no es en absoluto cierto que el modelo incremental ignora la necesidad, y a veces la urgencia, de cambios profundos en las políticas: «una secuencia veloz de pequeños cambios puede alterar radicalmente el statu quo más rápidamente que reformas de gran calado que se dan con mucha menor frecuencia» (Lindblom, 1979b, p. 131).

En segundo lugar, y especialmente, como ya hemos visto en las primeras páginas de este trabajo, Lindblom va mucho más allá de proponer una metodología para la decisión. Afirma explícitamente que una sociedad basada en las preferencias y en las interacciones tiende a funcionar mucho mejor que una basada en el puro conocimiento intelectual (Lindblom, 1977). En el volumen The Intelligence of Democracy, sirviéndose del doble sentido del título, sostiene que comprender la democracia significa también reconocer su inteligencia implícita. Es decir, que en los sistemas democráticos es posible hacer valer contemporáneamente otros puntos de vista, y por lo tanto superar los límites cognitivos que tiene cualquier decisor o sujeto individual. Por supuesto, el proceso que resultará podrá parecer confuso y contradictorio, pero basta una rápida comparación de los rendimientos en términos de innovación, desarrollo económico y equidad social para darse cuenta de que los sistemas autoritarios no tienen nada que enseñar a los democráticos. En clave contemporánea, el debate sobre las potencialidades de Internet en su potenciación de la innovación y el conocimiento compartido, apuntan en el mismo sentido.

Podemos detenernos aquí en la presentación de la contribución de Lindblom que, como veremos a continuación, representa el principal componente del modelo de análisis de las decisiones de policy que ofreceremos en el apartado final de este capítulo.

Dos únicas notas finales.

La primera es que, como parece evidente, respecto a los modelos precedentes, en este modelo cambia la unidad de análisis que se vuelve, justamente, el proceso de toma de decisiones, es decir, la red de las interacciones dentro de la cual la opción final se conforma y se justifica. No se trata ya, como apunta Bobbio (1996, p. 32) de observar simplemente «el recorrido solitario realizado por un único centro decisional». Esta transformación es de especial importancia en relación con nuestros fines porque, como hemos dicho anteriormente y volveremos a repetir, el punto de vista adoptado en este trabajo es el del innovador, del sujeto que trabaja para introducir una transformación no incremental en el modo de tratar un problema colectivo: la comprensión del contexto en el que se desarrollará su acción es, con mucho, más importante que las prescripciones o recomendaciones sobre cómo debe éste conducir la búsqueda de la solución óptima al problema que quiere afrontar.

La segunda observación es que el modelo incremental se sitúa más explícitamente en el terreno estricto del análisis político, ya que toma explícitamente en consideración el hecho de que una parte relevante de las interacciones tienen que ver con la «lucha por el poder». O sea, tiene que ver con la competición para ocupar posiciones de autoridad o con la necesidad de lograr influir en los comportamientos de los demás para alcanzar los objetivos e intereses propios. Todo ello en un contexto en el que la distribución de los recursos entre los actores es siempre desigual y con frecuencia profundamente desequilibrada.

De hecho, a pesar de que cuanto más aumenta la complejidad decisoria, los procesos de decisión que se desarrollan en la esfera privada tienden a parecerse a los que desarrollan en la pública, hay igualmente un aspecto irremediablemente político en las decisiones de policy que el modelo de Lindblom pone de relieve al afirmar que el criterio esencial para la decisión es, en último término, el acuerdo entre los actores, o sea, el consenso que se encuentra en la base de los mecanismos de legitimación de la autoridad en los sistemas políticos contemporáneos.

2.3.4. EL MODELO «CUBO DE BASURA»

Con el cuarto y último modelo decisional que presentamos, volvemos a hablar de las decisiones de manera muy general, es decir, en cualquier contexto organizativo. Este modelo, en resumen, sostiene que en todas las situaciones decisionales en las que existe ambigüedad en los objetivos (que están mal definidos por los actores), en la tecnología a utilizar (que es poco clara), y en la participación de los actores (que tiende a variar en el curso del tiempo), la decisión acaba surgiendo del encuentro casual —influenciado además por la intervención de factores coyunturales— entre problemas, soluciones, participantes y oportunidades de elección. Ésta es la esencia del modelo propuesto por James March y Johann Olsen en 1976, que denominaron como «garbage-can model» y que traducimos como «cubo de basura». Los autores explican así la metáfora: «Pongamos que consideramos un proceso decisional en forma de cubo de basura, en el que los participantes van arrojando varios problemas y soluciones. La mezcla de basura en cada cubo depende parcialmente del tipo de residuo que está previsto que recoja, pero depende también del tipo de desechos que son producidos en ese momento, del tipo de cubos disponibles y de la frecuencia con la que se recogen los desechos» (March, Olsen, 1976, p. 26).

Es interesante observar el punto de partida de la reflexión. Se considera que en una empresa privada hay una multiplicidad de objetivos en contraposición potencial entre ellos: aumentar las ventas, mejorar la cuota de mercado, incrementar la producción, aumentar los beneficios. Hoy añadiríamos disminuir la deuda y asegurar la liquidez, generar dividendos para los accionistas y, sobre todo, mantener el nivel de las acciones en la bolsa. En otras palabras, incluso en organizaciones consideradas monolíticas por la teoría económica, como son precisamente las empresas, en realidad el proceso de toma de decisiones acoge a grupos diferentes de participantes pactando para alcanzar un compromiso aceptable sobre cuál pueda ser la mejor decisión. Obviamente ello es aún más cierto en los contextos político-administrativos en los que se deciden las políticas públicas.

Esta pluralidad de fines posibles se traduce en un modelo de elección basado ampliamente en la casualidad, principalmente por dos razones estrechamente relacionadas entre ellas.

La primera es el hecho de que las preferencias de los actores no son exógenas sino que se forman durante el proceso. Dependen, por ejemplo, de las que vayan expresando los otros actores: si X, que es mi enemigo, presiona por la solución A, yo me inclinaré por oponerme y por ofrecer propuestas alternativas. Pero pueden depender también del cambio del contexto, del hecho de que he perdido interés en participar, o que otros y más apremiantes problemas han irrumpido en escena.

La segunda es la simple constatación de que los procesos decisionales se extienden a menudo durante periodos muy largos. Se dice que Keynes respondió a un crítico: «Cuando los hechos cambian, yo cambio de opinión: ¿Usted, no?». Lo que equivale a decir que cuanto más se prolonga un proceso de decisión, más probable es que el proceso tenga, en momentos diferentes, diversas consecuencias y significados y que, sobre todo, los actores vayan modificando sus comportamientos. Pero el paso del tiempo determina también otro importantísimo efecto, los actores sencillamente cambian, algunos salen y otros entran en la arena el la que se toman las decisiones.