¿QUÉ ES EL UNIVERSO?

La curiosidad humana por saber qué hay ahí fuera

El «universo» es lo que llamamos a todo lo que nos rodea: cada planeta, cada estrella y cada galaxia lejana. Es más vasto que lo que alcanza a comprender la mente humana, pero no por eso nos ha impedido tratar de explicárnoslo. A lo largo de la historia lo hemos escudriñado, medido y estudiado con la esperanza de llegar a comprenderlo algún día. Hemos dado algunos pasos importantes, pero —para que no nos durmamos sobre los laureles— siempre nos viene con una nueva sorpresa, un nuevo desafío para poner a prueba nuestra imaginación.

La necesidad de comprender el universo surgió tempranamente en la historia de la humanidad. Se han descubierto tablillas de piedra babilónicas de 3000 a 3500 a. C. que registran la duración variable de los días a lo largo del año; los chinos tiene registros escritos de eclipses desde aproximadamente 2000 a. C. En todo el mundo existen restos de estructuras prehistóricas que reflejan asombrosas alineaciones astronómicas. La más antigua de ellas es la tumba de Newgrange, en Irlanda, que tiene 5.200 años de antigüedad: al amanecer del solsticio de invierno, el día más corto del año, los primeros rayos de sol cruzan un pasillo e iluminan el suelo de la cámara interior.

En la Isla de Pascua, en el océano Pacífico, siete de los cientos de estatuas enigmáticas miran en la dirección en que se pone el sol en el equinoccio, cuando el día y la noche duran lo mismo. Se ha sugerido que el gran templo camboyano de Angkor Wat está alineado de tal manera que el sol sale sobre el portal oriental en el solsticio de verano. Se piensa asimismo que las pirámides de Egipto están alineadas con las estrellas. Aunque ninguno de estos monumentos constituye un observatorio en sentido científico, todos ellos demuestran claramente que sus constructores comprendían de alguna manera el movimiento del Sol y las estrellas.

Las primeras observaciones astronómicas fueron utilizadas casi con certeza por nuestros ancestros para fijar el calendario. Las fases de la luna marcaban el transcurso de un mes y la trayectoria del sol sobre el cielo determinaba tanto la duración del día como la del año. A medida que se suceden los días, el sol sale y se pone en puntos distintos. Stonehenge, el círculo de piedras que se conserva en la llanura de Salisbury, en Inglaterra, tiene una conocida alineación solar. En el solsticio de verano, el sol sale sobre un monolito apartado llamado Heel Stone. Al principio se pensó que Stonehenge era un templo dedicado al dios Sol, pero unos investigadores han descubierto otras alineaciones entre las piedras y la Luna y sugerido que podría tratarse de un observatorio prehistórico, tal vez utilizado sobre todo para predecir los eclipses.

La cosmología temprana

La palabra griega kosmos significa «orden» y de ella se derivan las palabras modernas cosmos y cosmología. La cosmología es el área de la astronomía que trata de la respuesta al interrogante más fundamental, «¿qué es el universo?», estudiando su comportamiento, cómo apareció y cómo terminará finalmente.

La cosmología como ciencia propiamente dicha comenzó en 1916, cuando Albert Einstein publicó su teoría de la relatividad general (véase ¿Tuvo razón Einstein?). Anteriormente, los astrónomos carecían del marco matemático que les permitiera describir el comportamiento del conjunto del universo, de manera que la cosmología de antes del siglo XX solía ser una mezcla precaria de especulación y sensibilidad religiosa. La cosmología de la Antigüedad, en particular, solía inspirarse en la religión y en el supuesto de que el Cielo se hallaba en algún lugar encima de nuestras cabezas, en el espacio.

Los egipcios basaron su cosmología en el ciclo reproductivo humano. Creían que la diosa del cielo, Nut, paría cada año al dios del sol, Ra, y que la altitud variable del sol a lo largo de las estaciones representaba su gestación en el vientre tachonado de estrellas de Nut. Decían que el sol renacía cada solsticio de invierno y que volvía a introducirse en Nut a través de su boca en el equinoccio de primavera. De esta manera, Ra se recreaba continuamente, haciendo del universo una entidad eterna, autosostenida.

«La astronomía obliga al alma a mirar arriba y abajo y nos conduce de este mundo a otro.»

PLATÓN

FILÓSOFO GRIEGO, SIGLO IV A. C.

Civilizaciones tempranas contaban historias inspiradas en las formas que dibujaban las estrellas en el firmamento. Imaginaban que las líneas que unían las estrellas entre sí reflejaban figuras conocidas o míticas. En Mesopotamia (el Iraq de nuestros días), los arqueólogos han desenterrado tablillas de piedra y libros de contabilidad de arcilla que datan del año 1300 a. C. y en los que se detallan muchas de esas «constelaciones», incluidos los doce signos del zodíaco. Esas constelaciones zodiacales adquirieron un significado especial porque se hallaban en zonas del cielo por las que pasaba el sol y fueron adoptadas posteriormente por los griegos: el Jornalero y la Golondrina de los asirios, por ejemplo, se convirtieron en Aries y Piscis, y el Chivo y los Grandes Gemelos pasaron a ser Capricornio y Géminis. En la antigua Grecia había trovadores que iban de pueblo en pueblo y contaban mitos de las estrellas a cambio de comida y cama. También había filósofos que se presentaban con sus propios relatos fantasiosos para explicar la naturaleza del universo. Uno de los más antiguos fue el filósofo Tales, que en el siglo VI a. C. formuló la idea de que el espacio estaba lleno de agua y en ella flotaba la Tierra, que los terremotos eran provocados por las olas y que las estrellas se desplazaban porque eran arrastradas por corrientes más suaves.

El astrónomo griego Claudio Tolomeo, que vivió en el siglo I d. C., compiló una lista de 48 constelaciones, pero dado que desde Grecia no podía verse el cielo entero, las regiones celestes alrededor del Polo Sur no se cartografiaron hasta que unos intrépidos astrónomos se fueron lejos de Europa en los siglos XVI y XVII a fin de registrar las estrellas meridionales. También se propusieron nuevas constelaciones para rellenar los huecos del mapa celeste clásico de Tolomeo. Lógicamente, esto suscitó debates entre astrónomos discrepantes. En Inglaterra, Edmond Halley propuso una constelación denominada Robur Carolinum (Roble de Carlos), en referencia al árbol en que Carlos II se ocultó de los parlamentarios tras la batalla de Worcester. Mientras que el rey estuvo encantado con el honor, algunos de los colegas astrónomos de Halley no lo vieron con buenos ojos y, sin decir nada, omitieron la constelación de sus mapas.

Mucho más tarde, en 1922, las cosas fueron adquiriendo un fundamento sólido cuando la Asociación Astronómica Internacional ratificó 88 constelaciones con límites definidos, basadas en su mayoría en el modelo griego. Este no fue el único aspecto de la astronomía griega que pasó a la modernidad. Hubo en la Antigüedad un griego en particular que no estaba dispuesto a contar historias sobre las estrellas ni a especular a costa de ellas; se dio cuenta de que el primer paso para comprenderlas realmente consistía en medirlas. Ese hombre fue Hiparco, quien ideó un sistema de clasificación de las estrellas que todavía se utiliza hoy en día.

El brillo de las estrellas

Incluso quien observa casualmente el cielo por la noche se da cuenta de que algunas estrellas brillan más que otras. Más de dos milenios atrás, Hiparco compiló meticulosamente un catálogo de 850 estrellas, registrando la posición de cada una de ellas y clasificándolas por su grado de brillo. Como no disponía de instrumentos para medir el brillo, se limitó a calificarlo a ojo. Las estrellas más brillantes pasaban a formar parte de la «primera magnitud», y las más oscuras, de la «sexta magnitud», adjudicando el resto a las categorías intermedias. Curiosamente, los astrónomos siguen empleando actualmente este sistema de magnitudes aparentemente impreciso, aunque los instrumentos de medición modernos han ampliado el número original de categorías de Hiparco. En el extremo superior de la escala, las estrellas muy brillantes tienen números negativos, mientras que, en el otro extremo, las estrellas que solamente pueden verse con ayuda de un telescopio se atribuyen a magnitudes que a menudo superan de lejos el seis. Desde la superficie de la Tierra, los mejores telescopios permiten detectar estrellas de magnitudes 24 a 27, pero desde una órbita terrestre, por encima de los efectos distorsionantes de la atmósfera, el telescopio espacial Hubble puede detectar estrellas de magnitud 30. Cada categoría de magnitud es aproximadamente dos veces y media más brillante que la inmediatamente anterior, de modo que la magnitud 30 es 3.500 millones de veces más oscura que lo que es capaz de ver el ojo humano desnudo.

Al medir el brillo percibido de las estrellas, de hecho olvidamos que el brillo de un objeto luminoso no solo se ve afectado por la cantidad de luz que emite, sino también por la distancia que media entre él y el observador. Así, una estrella de luz tenue que se halla cerca puede parecer más brillante que otra muy luminosa y muy lejana. Este comportamiento obedece a una denominada «ley del cuadrado inverso», que significa que si se duplica la distancia, la intensidad de la luz se reduce a un cuarto; si triplicamos la distancia, la intensidad no equivaldrá más que a una novena parte de su valor original. Por esta razón, las magnitudes que se miden sin corregirlas en función de la distancia se denominan magnitudes «aparentes». La magnitud «absoluta» es entonces el valor del brillo corregido en función de la distancia. La estrella roja Betelgeuse —muy conocida porque se pronuncia igual que «beetle juice»1— tiene una magnitud aparente de 0,58, pero sube a –5,14 en la escala absoluta. Es, en efecto, una estrella muy brillante, pero se halla relativamente lejos. Por otro lado, el Sol, debido a su cercanía, tiene una magnitud aparente enorme, de –26,7, y es el cuerpo más brillante del cielo, pero si esta magnitud se corrige por la proximidad, en términos absolutos pasa a ser de apenas 4,8. En otras palabras, nuestro Sol, con toda su gloria y su importancia para la vida en la Tierra, no es más que una estrella perfectamente mediocre.

Bajo las estrellas errantes

Los astrónomos de la Grecia antigua, con su dedicación a observaciones y registros detallados, nos han dejado un rico legado de conocimientos sobre las estrellas. Sin embargo, no supieron discernir la naturaleza de cinco estrellas particulares. Las llamaron plenetes, es decir, «vagabundos», debido a que se desplazaban en el cielo de una noche para otra, a diferencia de todas las demás estrellas, que permanecían «fijas». Del nombre griego se puede deducir correctamente que esos plenetes son en realidad los planetas, concretamente, los cinco más cercanos: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, que pueden verse sin necesidad de instrumentos. Los griegos no tenían ni idea de que cada uno constituía un mundo por sí mismo e imaginaron que eran dioses, o cuando menos emisarios de los dioses, cuya influencia afectaba a la suerte de los individuos en la Tierra.

Dos de estos planetas errantes, Mercurio y Venus, describen órbitas situadas entre la Tierra y el Sol. Por tanto, vistos desde la Tierra, se sitúan cerca del Sol y únicamente se ven en el cielo durante el crepúsculo. Marte, Júpiter y Saturno orbitan alrededor del Sol más lejos que la Tierra y se ven claramente surcando lentamente el firmamento nocturno. Muchos astrónomos antiguos se dedicaron a trazar el movimiento de todos los planetas itinerantes de manera que pudieran predecirse sus posiciones en el futuro. Esta labor se consideraba importante porque se pensaba que cuando los planetas se acercaban mucho entre sí, su influencia se combinaba e incrementaba. Por tanto, las conjunciones, como se llamaban, eran acontecimientos significativos que había que predecir para formular horóscopos.

Con el advenimiento de la era cristiana se impuso ampliamente la opinión de que el movimiento de los cuerpos celestes sería siempre un misterio, porque el Cielo era dominio de Dios y el raquítico intelecto humano no alcanzaría nunca a comprender su voluntad omnímoda. Este punto de vista empezó a cambiar en las primeras décadas del siglo XVII, cuando Johannes Kepler tradujo el movimiento de los planetas en tres leyes matemáticas del movimiento planetario (véase ¿Por qué los planetas se mantienen en órbita?). Esto demostró que no solo era posible medir el universo, sino también comprenderlo.

Al mismo tiempo, en Italia, Galileo Galilei estaba haciendo una serie de descubrimientos que suscitaron nuestra fascinación por el universo en el sentido más amplio. En 1609 elevó su telescopio y lo apuntó a la nebulosa que cruza el cielo nocturno, la llamada Vía Láctea. A través de su telescopio elemental, que hoy nos parecería diminuto, Galileo descubrió que la Vía Láctea estaba formada por una multitud de estrellas apenas visibles. Esto fue una revelación para todo el mundo, pues se pensaba que el universo solo contenía lo que podía verse a simple vista. Ahora, sin embargo, Galileo acababa de demostrar que había muchas más cosas más allá de lo que alcanzaba el ojo. Este descubrimiento dio pie a una fascinación que duraría siglos, en la que cada generación de astrónomos desarrolla telescopios cada vez más grandes para ver objetos cada vez más oscuros, y que se mantiene hasta nuestros días. Los telescopios ópticos más grandes que están en uso actualmente miden 10 metros de diámetro, es decir, son unas 500 veces más grandes que el que utilizó Galileo originalmente.

Vecinos celestes

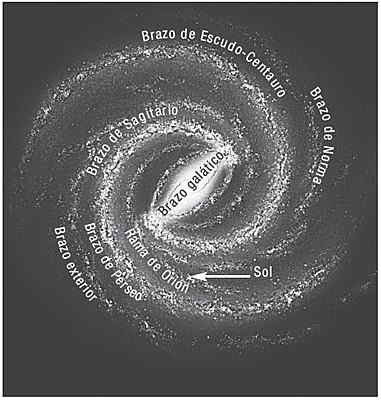

Hoy sabemos que el Sol es una estrella más dentro de un enjambre que denominamos galaxia, que comprende por lo menos 100.000 millones de estrellas dispuestas en una especie de espiral sobre un disco plano y que gira alrededor de un centro en forma de bulbo que contiene todavía más estrellas. Desde nuestra posición en uno de los brazos de la espiral vemos el disco como una neblina de miríadas de estrellas: la Vía Láctea. El centro de la galaxia se halla hacia el sur, en la constelación de Sagitario. Si observamos desde un lugar oscuro del hemisferio meridional, es posible que veamos cómo la Vía Láctea se ensancha en el lugar donde se hallan las vastas nubes de estrellas del bulbo central de la galaxia.

NUESTRO HOGAR, LA GALAXIA DE LA VÍA LÁCTEA. (1)

Se ha calculado que el grosor del disco de estrellas de la Vía Láctea es de 1.000 años luz; un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. Según mediciones de laboratorio, la luz viaja en el vacío a unos 300.000 kilómetros por segundo, de modo que en un año recorre 9,5 billones de kilómetros. Esta es la distancia equivalente a un año luz; utilizamos esta unidad de medida porque nos permite manejar mejor unas cifras literalmente astronómicas. Dentro del disco galáctico, la densidad de estrellas es de más o menos una estrella por cada cuatro años luz, pero en el interior del núcleo central de la galaxia, que se halla a unos 25.000 a 30.000 años luz de distancia del Sol, las estrellas están muy juntas y forman un bulbo alargado de unos 27.000 años luz de diámetro y 10.000 años luz de altura.

«La Vía Láctea no es otra cosa que una gran multitud de estrellas que se juntan formando grupos.»

GALILEO GALILEI

ASTRÓNOMO DEL SIGLO XVII

En la vecindad inmediata del Sol, dentro del disco, hay 33 estrellas. Por «vecindad», los astrónomos se refieren a los cuerpos celestes que están a menos de 12,5 años luz de distancia. La mayoría de nuestras vecinas son estrellas más pequeñas y menos brillantes que nuestro Sol. Llamadas «enanas rojas» (véase ¿Qué edad tiene el universo?), esas florecillas del firmamento componen la mayor parte de la población del universo. Únicamente dos estrellas de nuestra vecindad tienen un tamaño similar al Sol, y tan solo una es más grande: se calcula que Proción, de la constelación del Can Menor, tiene un diámetro dos veces más grande que el del Sol y una masa 1,5 veces mayor.

Cerca del centro del bulbo galáctico, la densidad de estrellas es 500 veces mayor que en nuestra vecindad. Si el Sol y su familia de planetas se situaran de repente en el centro de la galaxia, habría otras estrellas, tal vez con su propio sistema planetario, a una distancia apenas diez veces mayor que la que nos separa de Plutón. En realidad, dentro de nuestra vecindad solar la estrella más cercana está 5.000 veces más lejos de nosotros que Plutón. En el mismo centro de la galaxia, los astrónomos creen que la densidad de la materia es tan grande que existe un agujero negro (véase ¿Qué es un agujero negro?).

¿Y más allá de la galaxia?

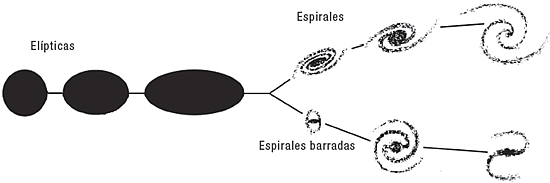

Tan vasta como es, nuestra galaxia no es el universo entero, sino apenas una pequeña isla dentro de un océano en expansión en el que hay innumerables islas más. Cada una es una galaxia separada en sí misma, que contiene desde unos millones hasta un billón (un millón de millones) de estrellas. Las galaxias son de tres tipos básicos distintos: espirales, espirales barradas y elípticas. Las galaxias espirales son particularmente hermosas, con sus brazos curvados de jóvenes estrellas brillantes que rodean un bulbo central de estrellas más antiguas. Las galaxias espirales barradas, de las que la nuestra es un buen ejemplo, son parecidas pero tienen un bulbo central alargado que conecta con los brazos espirales. Las elípticas son de aspecto totalmente diferente: pueden ser mucho más grandes que las espirales (barradas o no) y su forma varía entre la de un cigarro y la esfera perfecta. También existen los «bichos raros», llamados galaxias irregulares, algunas de las cuales podrían haber sido galaxias espirales en tiempos remotos, mientras que otras están realmente desordenadas.

Entre las galaxias más grandes y brillantes, las de forma espiral y espiral barrada representan alrededor de tres cuartos de la población galáctica. Pero también existe un número ingente de pequeñas galaxias elípticas e irregulares dispersas por todo el universo, llamadas «galaxias enanas». Si se tienen en cuenta estas últimas, la proporción se invierte, pues las espirales pequeñas son escasas.

Aunque muchas de las galaxias que vemos están aisladas, algunas de ellas aparecen juntas en aglomeraciones, atraídas entre sí por efecto de la gravedad. En el extremo de menor tamaño de estas agrupaciones, un conjunto de menos de 50 galaxias se denomina «grupo». Nuestra galaxia forma parte del Grupo Local, que comprende otra galaxia de gran tamaño —una galaxia espiral llamada Andrómeda— y alrededor de 30 galaxias menores. Lo que llamamos «cúmulos» galácticos son esencialmente grandes agrupaciones que abarcan más de 50 galaxias y en algunos casos más de un millar. Los cúmulos más cercanos al Grupo Local son el Cúmulo de Virgo, que comprende unas 1.300 galaxias, el Cúmulo de Coma con más de 1.000 y el Cúmulo de Hércules, con alrededor de 100 miembros.

TIPOS DE GALAXIAS. (2)

«Provisto de estos cinco sentidos, el hombre explora el universo que le rodea y llama ciencia a esta aventura.»

EDWIN HUBBLE

COSMÓLOGO DEL SIGLO XX

Los diversos grupos y cúmulos, a su vez, forman colectivos incluso más grandes, convenientemente llamados «supercúmulos». Estas vastas agrupaciones se extienden en el espacio a lo largo de enormes «láminas» o «muros» denominados «filamentos», que parecen rodear gigantescos espacios que apenas contienen alguna galaxia. Si se piensa en estos espacios vacíos como si fueran «objetos» celestes, entonces serían los objetos más grandes del universo. Una manera ilustrativa de visualizar la distribución de las galaxias consiste en imaginar la espuma de la bañera: las galaxias se hallan en la fina película de jabón que envuelve las burbujas.

En cuanto al número de galaxias que pueblan el universo, con cada año que pasa aumentan las estimaciones. En 1999, los astrónomos, basándose en observaciones a través del telescopio espacial Hubble, calculaban que había 125.000 millones de galaxias. No mucho después se instaló una nueva cámara en el Hubble, que reveló muchas más, obligando a aumentar la cifra al doble. Los superordenadores calculan ahora que podría haber 500.000 millones de galaxias esparcidas por el universo.

Mirando atrás en el tiempo

Para investigar sobre el origen de estas galaxias y de este modo descubrir la evolución del universo, los científicos aprovechan el hecho de que la luz no se desplaza instantáneamente a través del espacio. Por muy rápida que sea la luz en las proporciones de nuestra vida cotidiana —puede dar siete vueltas y media alrededor del ecuador terrestre en un segundo—, necesita muchos años para atravesar las enormes distancias que separan los cuerpos celestes en el espacio. Si una estrella se halla a cien años luz de distancia, la luz que emita tarda cien años en cruzar el espacio hasta llegar adonde estamos y, por consiguiente, no la vemos tal como es ahora, sino tal como era hace cien años, cuando inició su viaje. Los cosmólogos hablan de «rebobinar». Es como cuando un arqueólogo excava en un yacimiento a través de sucesivos estratos rocosos y va descubriendo fósiles cada vez más antiguos; cuanto más lejos observa un astrónomo en el espacio, tanto más antiguos son los objetos celestes que aparecen en el visor. Con la tecnología telescópica actual podemos ver cuerpos celestes tal como eran hace miles de millones de años y trazar su evolución hasta convertirse en los que vemos hoy alrededor de nosotros. Bienvenido al mundo de la cosmología.