CAPÍTULO 7

Al enemigo, ni agua

Una batalla que no se riñe con balas se suma al esfuerzo de la guerra: la de la propaganda y la del odio al adversario.

En Inglaterra, la antipatía contra lo alemán alcanza cotas difíciles de imaginar en un pueblo supuestamente flemático. Entre la aristocracia inglesa abundan las familias de estirpe alemana. ¿Qué hacer si el propio apellido proclama ese odiado origen? Con ese sentido práctico que caracteriza a los ingleses, muchos optan por cambiarlo: en adelante los Battenberg se llamarán Mountbatten (o sea, lo traducen al aristocrático francés, porque el berg alemán, «montaña», se convierte en mount). La familia real, que solía llamarse Sajonia-Coburgo-Gotha, todo alemán, tomará en adelante el nombre de su principal castillo residencia y se llamará casa Windsor. Por la misma razón, en Rusia mudan el nombre de la capital, San Petersburgo, que es alemán, por el ruso Petrogrado (de las dos maneras significa «ciudad de Pedro»).

En los niveles inferiores, el rechazo a lo alemán se manifiesta del mismo modo. Los perros de raza alemana no entienden por qué la gente los maltrata. En Francia, al agua de Colonia le cambian el nombre y la llaman agua de Provenza. En Estados Unidos, en cuanto entren en guerra, se propondrá que las hamburgers («hamburguesas») se llamen Salisbury steak («filete de Salisbury») para olvidar su origen, la ciudad alemana de Hamburgo. Por la misma razón, las salchichas de Frankfurt (o Frankfurters) se llamarán liberty sausages («salchichas de la libertad»), y los perritos calientes o dachshunds («perritos alemanes») se llamarán liberty dogs («perritos de la libertad»).

Universidades y académicos toman partido: entre los aliados se desprecia la cultura germana por militarista y ordenancista. En Alemania se ridiculiza a la corrupta Francia (aunque secretamente envidian la joie de vivre francesa, para la que están congénitamente negados debido a la ética del trabajo luterana). Catedráticos de universidad alemanes dan a luz sesudos tratados para demostrar científicamente la supuesta inferioridad de la raza eslava.

En Francia se resucitan y divulgan viejos textos antigermánicos: «obsequiosos con sus superiores e insolentes con los inferiores, los alemanes nunca serán verdaderos señores».47

El incisivo Voltaire dejó dicho que los antiguos buhoneros notaban cuándo habían salido de Francia y pisaban tierra alemana por el mayor tamaño de las deyecciones humanas. Autores posteriores elevan esta observación al rango de señal de identidad:

El señor marcó a la raza alemana con el sello de la predestinación. Tiene un metro de intestinos más que la nuestra.48

En todas sus invasiones anteriores, las hordas germánicas habían ya llamado la atención por el desborde de evacuaciones intestinales que jalonaban su paso. En tiempo de Luis XIV se decía que con sólo mirar el aspecto y el volumen de los excrementos, el viajero podía estar seguro de haber franqueado los límites del bajo Rin o de haber entrado en el palatinado.49

Los pueblos creían a pie juntillas, a pesar de los mil desengaños, todo cuanto salía impreso. Y así, el entusiasmo puro, bello y abnegado de los primeros días se fue convirtiendo poco a poco en una orgía de sentimientos de lo más estúpida y perniciosa. Se combatía a Francia e Inglaterra en Viena y en Berlín, en la Ringstrasse y en la Friedrichstrasse, cosa mucho más cómoda. Los letreros franceses e ingleses, antes considerados de lo más elegante, desaparecieron de los comercios. Comerciantes probos y honrados sellaban o timbraban sus cartas con la frase Gott strafe England! («¡Dios castigue a Inglaterra!»). Damas de la alta sociedad juraban (y lo escribían en cartas a los periódicos) que, mientras vivieran, nunca más pronunciarían una frase en francés, antes considerado de lo más chic. Shakespeare quedó proscrito de los escenarios alemanes; Mozart y Wagner, de las salas de conciertos francesas e inglesas. Los profesores alemanes explicaban que Dante era germánico; los franceses, que Beethoven era belga; sin escrúpulos requisaban los bienes culturales de los países enemigos, como hacían con los cereales y los minerales.

No bastaba con que todos los días miles de ciudadanos pacíficos de aquellos países se matasen mutuamente en el frente: en la retaguardia se insultaba y difamaba a los grandes muertos de los países enemigos que desde hacía siglos reposaban mudos en sus tumbas. La confusión mental se volvía cada vez más absurda. La cocinera ante los fogones, que nunca había salido de su ciudad ni había abierto un atlas desde que iba a la escuela, creía que Austria no podía vivir sin el Sandchack (diminuto distrito fronterizo en algún lugar de Bosnia). Los cocheros discutían en la calle qué indemnización de guerra se debía imponer a Francia: si cincuenta mil o cien mil millones, sin saber de qué cifras hablaban. No hubo una sola ciudad ni un solo grupo que no cayera en esa espantosa histeria del odio. Los curas lo predicaban desde los altares y los socialdemócratas, que un mes antes habían estigmatizado el militarismo como el peor de los crímenes, ahora alborotaban más que nadie para no parecer «sujetos sin patria», según palabras del emperador Guillermo. Era la guerra de una generación desprevenida; y su mayor peligro radicaba precisamente en la fe intacta de los pueblos en la justicia unilateral de su causa.50

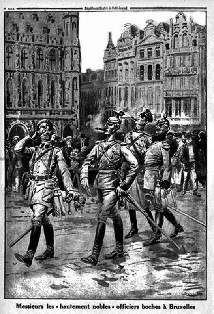

La arrogancia alemana en la prensa francesa.