UN SECUNDARIO DE LUJO

No sé si te acuerdas de que siempre empiezo todas las historias desde el principio de los tiempos. El principio de los tiempos de la vida actual en casa de los G. M. fue la llegada a este planeta de (la) Chirli. Pero antes de que naciera hubo un embarazo. Creo que no es necesario explicar en este capítulo cómo es la reproducción humana porque, personalmente, este tema me sale ya por las orejas: todos los años lo damos en Conocimiento del Medio, así que te puedo decir que la teoría la domino. Al principio tenía su interés, y nos reíamos bastante cuando salía en el libro la palabra «vulva» o la palabra «testículo» y ya no te digo si aparecía la palabra «pene», pero te puedo asegurar que después de cuatro año de venga con lo mismo hemos perdido la ilusión en esos temas.

Yihad, el chulo de mi barrio, le preguntó el otro día a mi sita Asunción:

—Sita, ¿cuándo nos llegará el momento de la práctica?

Yo casi me caigo al suelo de la risa. Casi siempre le río las gracias a Yihad sólo para que no me rompa las gafas, pero hay que reconocer que esta vez el tío estuvo sembrao. Lo increíble es que la sita me echó a mí de clase, y cuando luego le pregunté a la salida por qué me castigaba a mí y no al autor de los hechos, mi sita me dijo que porque Yihad era un niño que ya no tenía remedio y, en cambio, yo aún tenía salvación. Me fui casi flotando a casa porque es la primera vez que la sita me dice algo positivo. Para que veas con que poco me conformo.

Pues eso, que el principio de los tiempos de esta historia es el embarazo de una madre, la mía.

El Imbécil es un niño imprevisible. Eso lo dice la Luisa. Siempre dice que el Imbécil es un niño imprevisible. Y yo lo repito:

1. Porque es verdad.

2. Porque, como ya dije en el capítulo anterior, las palabras no pertenecen a nadie. Y aunque ésta es una palabra que a mí no se me ocurriría pronunciar nunca delante de mis amigos, la uso porque es verdad, porque el Imbécil es un niño imprevisible.

Resulta que hace tres años mi madre se pasó no se cuántos días dándole vueltas a cómo decirle al Imbécil que dentro de nueve meses íbamos a tener un hermano o, en su defecto, hermana. Decía mi madre que el pobre se iba a deprimir bastante porque era la peor noticia que podía recibir un niño que desde que nació había sido el mimadito de la sociedad. A mi madre se la notan las preferencias a distancia: no te creas que se preocupaba por mí, qué va, sólo se preocupaba por su Imbécil. Pero no me importa, ya tengo callo.

Por resumirte la vida del Imbécil hasta ese momento te diré que es un niño que había tenido suerte desde la cuna. Todo el mundo siempre había estado pendiente de él, adorándole, sobre todo mi madre, que babeaba. Y todavía babea, aunque ahora un tanto por ciento de sus babas, pongamos un treinta por ciento, son para la Chirli. Y a mí siempre que me den morcillas porque desde que nació el Imbécil tengo mucha fama de ser un celoso que siempre está comparándose con el hermano pequeño. Y es verdad, desde que tengo memoria comparo lo que se gastan en el cumpleaños del Imbécil con lo que se gastan en el mío. Conozco los precios de los mercados. Y que me caiga ahora mismo muerto si no es verdad que se gastan en sus regalos por lo menos uno o dos euros más. Y eso a mí me hace bastante daño.

Pero mi depresión a mi madre no la importaba, a ella sólo la importaba la depresión que iba va a pillar el Imbécil cuando le llegara el hermano o, en su defecto, hermana, y tuviera que abandonar la habitación de mis padres, que ya iba siendo hora, por cierto, porque cuando nació Chirli el Imbécil era un niño de casi cinco años al que se le salían las patas por los barrotes de la cuna, y no me digas a mí que esto es normal. Entrabas por la noche y te encontrabas con esa visión estremecedora: una cuna pegada a la cama de unos padres y en esa cuna un niñorro gigante con los pies fuera de los barrotes.

Me acuerdo de que una noche tuve una pesadilla que nunca olvidaré: soñé que el Imbécil se había hecho mayor y los pies ya le tocaban el suelo y tenía las piernas llenas de pelos. Me desperté sudando, como en las películas, y como no se me quitaba esa terrible visión de la mente cerebral me armé de valor y fui a la habitación de mis padres. A oscuras y aún temblando puse las manos hacia delante, como hacen los sonámbulos, y al tocar unos pies enormes de los que salían unas piernas peludas me puse a gritar y también se puso a gritar un hombre al superunísono. Pensé, Dios mío, el tiempo se me ha pasado sin sentir… Pero entonces alguien dio la luz y allí estaba mi padre, tumbado, con la mano en el corazón, y dijo jadeando, como cuando en las películas la gente pronuncia sus últimas palabras: «Para una vez que me quedo en casa entre semana.»

Yo me eché a llorar, porque matar a un padre de un susto es algo de lo que te vas a arrepentir siempre y porque es lo que suelo hacer cuando siento que las collejas sobrevuelan mi cabeza. Y entonces dije, he tenido una pesadilla. Y mi padre dijo, anda ven. Y me hizo un sitio a su lado y me pasó el brazo por el hombro y entonces escuché su corazón, bum bum bum, y a punto estaba de quedarme dormido cuando el Imbécil, que por aquellos días aún tenía el sistema de balancearse sobre su barriga en la baranda de la cuna para dejarse caer en la cama de mis padres, cayó sobre mí con todos sus kilos de niñorro gigantesco, y entonces mi corazón sonó, bum bum bum, pero eso a mis padres no les despertó porque ya tenían asumido que el Imbécil les caía encima a media noche y no se asustaban, igual que uno no se asusta ni se despierta cuando pasa el camión de la basura.

Lo que te estaba diciendo: que mi madre se pasó todas aquellas Navidades hablando en plan secretillos con la Luisa y con mi padre, supermisteriosa todo el tiempo, y yo estaba bastante mosqueado porque a mí la gente cuando se pone a decirse cosas al oído para que yo no las oiga es que me cae fatal aunque sean de mi familia. Pero resultó que un día histórico, la víspera de Reyes, mi madre le dijo a mi abuelo que, por favor, que se bajara al Imbécil a la Cabalgata de Carabanchel, y ya me estaba poniendo yo la chupa para irme con ellos, cuando suelta mi madre: «No, Manolito, tú espérate un momento conmigo y luego les alcanzamos.» Yo ya tenía la boca abierta para protestar. Bueno, «en honor a la verdad», como dice mi padrino Bernabé, yo siempre tengo la boca abierta porque como las gafas se me van escurriendo hasta la mitad de la nariz no respiro bien y tengo que llevar la boca abierta todo el tiempo para no morir ahogado. Pero vamos, que en este caso tenía además la boca abierta para decirle a mi madre que también quería ver la Cabalgata desde el principio (de los tiempos) y en esto que fue mi madre y me guiñó un ojo mirando al Imbécil. «En honor a la verdad» la intriga me carcomía.

El Imbécil y mi abuelo tardaron mucho en irse porque el Imbécil no encontraba su chupete cochambroso, uno que tenía desde que nació y que mi madre hervía cada dos por tres porque al Imbécil se le había caído al váter o a la calle o al cubo de la basura pero que era preferible hervirlo a soportar sus aullidos de desesperación.

Además, luego, me acuerdo de que también estuvo buscando la Barbie Corazón que era su preferida y estaba empeñado en subirse esa Barbie a sus hombros y enseñarle la Cabalgata, porque en aquellos tiempos el Imbécil era un niño que creía que las Barbies eran gente humana y tenían sentimientos. Para colmo, mi madre se pasó media hora abrigándolo, que yo creo que lo raro es que hayamos sobrevivido a sus abrigamientos, porque entonces nos ponía la bufanda apretada hasta los ojos, como si fuera un torniquete. Hubo veces que yo vi al Imbécil rojo y era porque no le estaba llegando el oxígeno a su cerebro. Mi madre le anudaba la bufanda tan fuerte que los mocos del Imbécil se iban desparramando por la bufanda y ahí se le quedan secos como el superglú. Había veces, y que me caiga muerto ahora mismo si miento, que llegábamos a casa por la noche y la bufanda se le había quedado pegada y había que pegarle un tirón mortal. Igual que cuando la Luisa se hace la cera en el bigote, que yo la he visto.

Yo ya no podía más de la intriga. Incluso me había empezado a arrancar la ceja derecha, que es lo que hago cuando estoy atacado de los nervios. Por fin, mi abuelo y el Imbécil se fueron después de que mi madre le diera al Imbécil cien mil besos, que parecía que en vez de a la Cabalgata se iba a un Erasmus, y entonces yo y mi madre nos quedamos solos bastante frente a frente. La tensión se mascaba en el ambiente. Y fue entonces cuando mi madre se sentó en el taburete del mueble-bar, que parece que la estoy viendo ahora mismo, y dijo:

—A lo mejor tenemos un hermanito. O hermanita.

Y yo me quedé, te lo juro, tan petrificado que podrían haber venido a estudiarme a Carabanchel antropólogos de todo el mundo. Era lo que menos me esperaba en la vida: un hermanito. Y entonces mi madre dijo que ella tampoco se lo esperaba y que había sido una sorpresa bastante sorprendente, que al principio le había sentado como un tiro, pero que al final estaba segura de que todos íbamos a ser muy felices porque un niño recién nacido, decía mi madre, traía mucha alegría a las familias, aunque las familias no quisieran al principio a ese recién nacido ni por asomo, pero como ese recién nacido luego tenía una gracia que te morías, esas mismas familias, que al principio es que no querían ni verlo, lo pasaban de muerte en el futuro riéndose a mandíbula batiente con las gracias del recién nacido ese.

Yo ya me conocía el tema. Mi madre me lo había vendido de la misma manera cuando el Imbécil estaba a punto de llegar a este mundo y yo me lo había creído porque entonces era un niño de la infancia y no sabía nada de la vida pero ahora estaba lleno de experiencia y ya no me podían engañar.

De todas formas, ya te digo, mi madre no estaba preocupada por mí, sino por su ojito derecho. A ella la preocupaba cómo se lo iba a tomar el Imbécil y lo que de verdad quería era que yo le dijera al Imbécil que tener un hermanito (o en su defecto, hermanita) era algo que todos los niños deberían estar deseando. Las madres son muy liantas. Y la mía, la más lianta de todas. Quería que colaborara con ella en el mayor engaño de la historia.

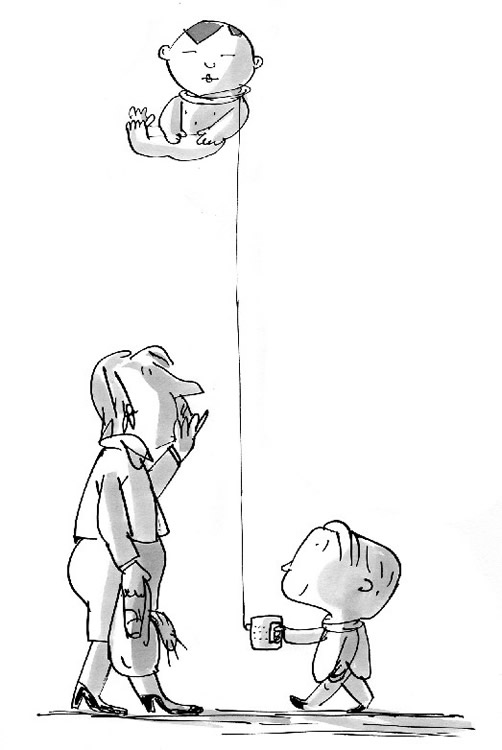

Total, que al día siguiente fue Reyes y al día siguiente el día de después de Reyes (claro) y luego empezamos otra vez el colegio y la vida volvió a ser un rollo (repollo). Y todo ese tiempo estuvimos sin decirle nada al Imbécil porque mi madre decía que no encontraba el momento. Pero di que un sábado estábamos viendo en la tele Batman. El Caballero Oscuro, que es la película favorita del Imbécil, porque es un niño que ama la violencia en el cine, y en esto que llegan los anuncios y sale un anuncio de Iberia en el que se veía un cielo plagado de bebés voladores de todas las razas del mundo. Bebés blancos, chinos, negros, indios y a lunares. Y entonces mi madre va y con toda la intención le pregunta al Imbécil:

—¿No te gustaría tener uno de esos bebés, cariño?

—Sí, uno. El nene quiere uno.

—¿Quieres que te lo traiga mamá?

—Quiero el chino.

—¿Y si te traigo uno que no sea chino? Mira ése qué bonito es el que no es chino, el blanquito —dijo mi madre señalándoselo—, también es muy gracioso.

—No, el nene quiere el chino volador. Si no es chino el nene no lo quiere.

Nos quedamos todos pensativos porque el Imbécil siempre fue un niño de ideas fijas y además tiene una memoria de elefante y como nos avisara de que lo quería chino estábamos seguros de que iba a montar un pollo en el mismo hospital cuando viera que a mis padres los niños no les salen chinos, les salen como nosotros.

Te parecerá que en mi familia somos idiotas pero nadie se atrevió a decirle al Imbécil que el hermanito o, en su defecto, hermanita, nunca sería chino, y a partir de aquel momento bastante histórico todos hablamos de la llegada del chino, del nacimiento del chino, de cómo se iba a llamar el chino. Te decía al principio que el Imbécil es imprevisible porque en vez de pillarse la típica depresión preparto cada vez que le nombrábamos al chino el tío se partía de risa y preguntaba todo el tiempo, cuando llegábamos del colegio, que si el chino había llegado ya por fin. «Está impaciente —decía mi madre—, se muere de ganas de tener a su hermanito.» Y el Imbécil la corregía sacándose el chupete de la boca y levantándolo hacia arriba, como hacía cuando iba a decirnos algo bastante fundamental:

—El nene tiene ganas de tener al chino.

Porque la idea que tenía el Imbécil de un hermanito era bastante rara, la verdad. Un día que oyó a mi madre que hablaba de que había que ir pensando en arreglar el cuarto y comprarnos de una vez por todas unas literas a mí y al Imbécil, el Imbécil salió de casa como loco sin que pudiéramos detenerlo. De pronto oímos los ladridos de la Boni, la perra de la Luisa, en la escalera, y era que el Imbécil le había arrebatado su cojincillo de la Boni y subía con él, y la Boni venía detrás mordiéndole los zapatos. Pero el Imbécil ni caso porque a él nunca le han dado miedo ni las personas ni los animales.

—Aquí dormirá el chino —dijo poniendo el cojincillo al lado del mueble-bar.

También otro día subió la Luisa diciendo que le había desaparecido el cacharro del pienso de la Boni y lo encontramos en el mismo sitio, detrás del mueble-bar. El Imbécil se creía que al chino lo íbamos a criar por los suelos, que ningún bebé volador se atrevería a expulsarle de su cuna en el cuarto de mis padres, y que seguiría ahí hasta que le salieran las famosas dos patas peludas por los barrotes de la cama, como si fuera Gulliver en la cárcel de los liliputienses. Tampoco se imaginaba que habría otro niño sentado en una trona como la que él tenía para comer, desde la que nos mandaba como un dictador y nos tiraba garbanzos a propulsión con la cuchara como nos atreviéramos a desobedecer sus órdenes.

El Imbécil, en su imaginación calenturienta, se creía que al chino habría que bajarlo al parque como a la Boni para que hiciera sus cosas y que le podríamos llevar con correa. También le robó la correa a la Boni porque al Imbécil lo que más ilusión le hacía de tener un chino volador era poder llevarlo con correa y sacarlo a pasear al Parque del Ahorcado.

Un día que fuimos con mi madre al ambulatorio para ver si el famoso chino seguía engordando en su barriga, una señora, que era como todas las señoras que están en una sala de espera, una cotilla, le preguntó al Imbécil si estaba contento porque iba a tener un hermanito nuevo. Y el Imbécil le contestó que no, que no, que él no iba a tener un hermanito, que iba a tener un chino volador, y que mi madre lo llevaba en la barriga porque que era un chino bueno y no mordía y que a veces se notaba que estaba vivo porque movía el rabo. Y el Imbécil agarró a la señora la mano y se la puso encima de la barriga de mi madre y gritó:

—¡Ahora, ahora está moviendo el rabo el chino!

Y la señora se pegó un susto, apartó la mano de golpe y nos miró raro. Y mi madre se quedó sonriéndola como sin saber qué decir. Yo la dije a mi madre que alguna vez tendríamos que decirle al Imbécil algo de la verdad de la vida y de lo que le esperaba. Y mi madre me dijo, ya llegará el momento, que no quiero líos antes de tiempo. Y yo le dije que el Imbécil en realidad lo que quería tener era un perro, y mi madre dijo: «¡No me calientes la cabeza, Manolito, que siempre vas a ponerme la cabeza como una olla a presión!» Y yo dije que vale, que bueno, pero que el que avisa no es traidor. Y mi abuelo me hizo una seña para que me callara porque tenía la teoría de que a las madres embarazadas no se las puede llevar la contraria y menos a la mía, que no se la puede llevar la contraria nunca.

Luego entramos con mi madre a la consulta porque mi madre decía que así íbamos comprendiendo cosas del misterio de la vida. Vimos al chino en la pantalla, escuchamos su corazón palpitante y luego el médico nos enseñó la foto que estaba bastante oscura. El Imbécil señaló entonces una mancha y dijo: «Aquí está el rabo», y el médico se mosqueó porque hacía un momento que le había dicho a mi madre que todavía no se veía si era niño o niña y los médicos de siempre han querido saber más que nadie. Total que nos echó de su despacho. Ya en la sala de espera el Imbécil me dijo: aquí no dejarán pasar al chino, pero el nene se quedará con el chino en el parque paseando.

Siempre fue un niño bastante cabezota y cuando se le mete algo en la cabeza, no le digas lo contrario que te la monta. Yo pensé que el día en que naciera el chino y él viera cómo era dicho chino los aullidos del Imbécil se oirían hasta en Carabanchel Bajo. Pero, de momento, igual tenía razón mi madre y era mejor no contarle la verdad cruda, porque, conociendo como conocemos al Imbécil, ¿quién se atrevía? ¿te hubieras atrevido tú?

El día del nacimiento, al que llamaremos día FD (Fatal Desenlace), llegó, y, si quieres que te diga la verdad, a esas alturas yo también me esperaba algo parecido a un perrito pequinés, raza originaria del gigante asiático, o una especie de centauro, mitad perro mitad bebé de Iberia. No es que hubiera perdido la cabeza, pero las ideas del Imbécil siempre han sido altamente contagiosas. Soñé varias veces con el bebé pequinés. Me lo imaginaba como uno de los bebés voladores del anuncio, soñaba que lo sacábamos con la correa al Parque del Ahorcado y era maravilloso porque flotaba y era como si lleváramos un globo enorme y todo el mundo nos envidiaba esa mascota que nuestra madre nos había traído al mundo.

Recuerdo, como si lo estuviera viviendo ahora mismo, que el día FD volvimos del colegio y nos encontramos con que sólo estaba mi abuelo en casa y nos dijo que dejáramos la cartera porque nos íbamos al hospital. Acto seguido, el Imbécil se subió al sofá y empezó a dar saltos de alegría incontenible, y yo pensaba, pobrecillo, vaya chasco que se va a llevar en breves instantes. Nunca me había sentido tan superidentificado con él. Eso es lo que tiene ser un niño con experiencia de la vida, que ya lo has vivido todo en tus propias carnes y ya casi nada te impresiona. En aquellos días yo tenía en la cabeza hacerme un poco millonario con un libro de auto-ayuda para niños de cinco años que iban a tener un hermano. Me parecía algo que los mercados estaban pidiendo a gritos. Estaba seguro de que sería un bombazo y pagaríamos la hipoteca del camión, compraríamos las literas, podríamos construir el adosado de nuestros sueños, y mis padres se arrepentirían de haber tenido tan poca confianza en mi gran talento. Y todo esto sin tener que ir a un colegio de élite. Lo que más me gustaba de mi sueño es que mis padres sufrieran un poco por el poco caso que me habían hecho desde que el Imbécil nació para arrebatarme el protagonismo. Pero mi abuelo me quitó la idea de la cabeza, porque me dijo, y ahí tuve que darle la razón, que era muy difícil que tuviera éxito de crítica y público un libro destinado a niños de cinco años dado que a esa edad los niños son (prácticamente) analfabetos y que entonces el libro tendrían que leérselo sus madres y ellas se negarían dado que ellas siempre se ponen de parte del más pequeño. No me importó porque a mí se me ocurren ideas para best sellers prácticamente todos los días. Pero con la vida que llevo, el colegio y tal, te juro que no tengo tiempo. Está claro que si quieres ser escritor no puedes trabajar.

Cuando llegamos al hospital ya estaba todo el mundo allí. Cuando digo todo el mundo me refiero lo que viene siendo todo el mundo en estos casos: mi padrino Bernabé, la Luisa y mi padre. Estaban al fondo del pasillo verde y olía como huelen los hospitales: a desinfectante, a sopa de fideos y a gasa. De pronto, me pareció tener un «ya lo vi», como dice la Luisa. Un «ya lo vi» consiste en estar viviendo algo que te parece que ya has vivido o en años pasados o en anteriores reencarnaciones.

Era la misma imagen que tuve ante mis gafas cinco años atrás, cuando yo era ese niño inocente que iba de la mano de mi abuelo por el mismo pasillo y los mismos tres estaban esperando de pie, en la puerta de la habitación de mi madre. Ahora llevábamos de la mano al Imbécil, colgándose de nuestros brazos y dando saltos de alegría. Se supone que ésa era la última vez que hacíamos ese paseíllo porque mi padre había declarado unos días antes en la cocina que ésa era la última vez en su vida que iba a estar en aquel pasillo verde ya que él, dijo, no pensaba traer más García Morenos a este planeta. Yo le dije que no podía estar tan seguro porque los niños, siempre según mi madre, venían cuando menos se les esperaba. Y él me miró y dijo: «Te digo que yo he cortado el grifo.» Yo le miré sin entender. Y entonces él dijo: «¿Cuántos años dices que llevas dando la reproducción humana en el colegio?» Y mi abuelo le cortó diciendo: «Deja al angelico en paz, que entre su madre y tú le exigís que tenga más conocimiento del que le corresponde.» Dos años y medio más tarde creo que he entendido lo que significa cortar el grifo, pero no lo voy a contar aquí porque siempre cabe la posibilidad de que lo haya entendido al revés y no quiero pillarme las manos.

Llegamos a la puerta de la habitación y todas las miradas se centraron en el Imbécil. Ya te digo, de mí pasaban bastante. Al lado de mi madre había la típica cuna que le ponen a cualquiera que nace. Todos rodeamos al Imbécil. Yo tenía celos y curiosidad, las dos cosas compitiendo en mi cerebro. Mi madre hizo una cosa que hacen todas las madres cuando quieren enseñar a su nuevo hijo y que yo no entiendo muy bien por qué: le quitó la sabanita que tapaba al bebé y lo dejó al descubierto para que lo viéramos entero. El Imbécil dijo:

—Éste no es.

Y mi madre le corrigió:

—No es éste, cariño, es ésta. Es una niña.

Entonces fui yo quien me acerqué a la cuna. Jamás había pensado que podía ser una niña. Cualquier otra cosa me hubiera impresionado menos, un bebé chino volador, un pequinés, un bebé mitad niño mitad perro, en fin, lo que se le suele pasar a uno por la cabeza si convive con el Imbécil, pero no podía pensar que fuera una niña. De pronto, la idea, no me preguntes por qué, me gustó un poco, pero lo oculté en solidaridad con mi hermano al que, por antigüedad, quería un noventa por ciento más que a la recién llegada. Yo, en eso, soy un cuadriculado. Y fue entonces cuando el Imbécil soltó aquella frase bastante histórica:

—Ésta no es. Yo no la quiero.

Se hizo un silencio bastante sepulcral. No sólo porque por primera vez mi hermano no se iba a salir con la suya, sino porque también por primera vez en su vida había hablado como todo el mundo habla, en primera persona.

Hasta hacía tan sólo una hora, hasta que pisamos aquel pasillo verde, el Imbécil hablaba como los grandes artistas y como los políticos, como si fuera una autoridad dirigiéndose al pueblo, «el nene quiere un chino», «el nene tiene un pedo», «el nene no come verde», en fin, sus típicas declaraciones públicas. Pero fue ver a esa bebé a la que llamaron Catalina, como mi madre, aunque ya nadie se acuerde, y que más tarde sería conocida en todo Carabanchel Alto como (la) Chirli, y el Imbécil ya nunca volvió a ser el mismo. Ya nunca volvió a hablar de sí mismo como «el nene». A mi madre y a la Luisa les temblaron las barbillas. «Lo hemos perdido», pensaban con los ojos inundados en lágrimas. A mí también me pareció que, de pronto, el Imbécil se había hecho treinta años más viejo. El niño-anciano se metió las manos en los bolsillos y, después de decir otra vez «ésta no es, no la quiero», se dio media vuelta, y yo y mi abuelo tuvimos casi que echar a correr detrás de él porque ya estaba a punto de entrar en el ascensor.

Mi abuelo dijo que nos invitaba a comer en Ching-Chong, el chino de mi barrio. Fue una comida superrara porque el Imbécil no se puso los palillos en la nariz como Fétido, que es una gracia que siempre hace y siempre es igual de graciosa, y estuvo toda la comida bastante silencioso, como si fuera un niño con una gran vida interior. Para colmo, en la galleta de la suerte le salió el siguiente mensaje: «Compartir te hará feliz.» No le debió de gustar porque se subió a una silla y tiró el mensaje a una pecera oceánica llena de peces mutantes. Uno de los peces mutantes se comió el papel. Me pareció bastante simbólico.

El Imbécil se salió a la calle antes que nadie. Mientras mi abuelo pagaba la cuenta yo le vigilaba por la cristalera. Daba patadas a los chinorros que había en el suelo. Cuando yo salí, me dijo: «Bajamos el balón y tú me tiras y yo hago paradones.»

Aquella tarde, con todo el mundo (mi padre, Bernabé y la Luisa) todavía en el hospital nos pudimos quedar en la calle hasta las nueve sin que nadie se preocupara por nuestras vidas. Al rato de llegar aparecieron Yihad y Melody Martínez. Ellos también querían tirar, así que nos fuimos turnando. Nunca en la vida en este planeta ha habido ni habrá un tío que haga los paradones que el Imbécil hizo esa tarde. Ni tan siquiera Iker Casillas hubiera podido superarlo. Estaba como furioso y como poseído y se lanzaba al suelo sin importarle su integridad física. Acabó con la cara roja y con unos mocos que le caían y que se limpiaba con la camiseta. No había habido manera de colarle una. Tuve que despegarle de la tierra para llevarle a casa porque si les hubiera dejado a él y a Yihad hubieran seguido hasta el día siguiente. Yihad porque no podía irse a su casa sin meter un gol y el Imbécil porque se había convertido en una máquina de parar.

Por la escalera le empezó a salir sangre de la nariz y fue dejándolo todo perdido porque no sabíamos con qué limpiarle. Mi abuelo lo vio y se asustó y le mandó a la ducha. Después de eso, ya limpio aunque lleno de magulladuras y con su melena mojada y peinada para atrás, se sentó en el sofá a mi lado y se echó encima de mí, como cuando tenía tres años y no le daba vergüenza ser pequeño. Esa noche se vino a dormir conmigo y con mi abuelo, parecía que se daba cuenta de que ya sobraba en la habitación de mis padres, y es un niño bastante orgulloso. En mitad de la noche me despertó mi padre, que acababa de volver.

—¿De qué es esa sangre que hay en toda la escalera? —me dijo.

—De la nariz del Imbécil.

—Ah, bueno —dijo mi padre.

Ya puedes desangrarte vivo que, si es por la nariz, a un padre o a una madre les parece estupendo.

Mi padre dijo: «¿Estás contento con tu hermana?» Y yo le dije que sí. Aunque todavía no podía saberlo. Cómo vas a estar contento con alguien que no conoces. Y mi padre me preguntó que qué tal mi hermano. Y le dije que ya estaba acostumbrando, aunque yo sabía que no era cierto, pero me dio un poco de rabia que todos estuvieran tan preocupados por él. Cuando se fue mi padre me quedé mirando al Imbécil. Había tanta luz por la farola y por la luna que veía su cara a la perfección. Tenía todavía el algodón en la nariz y dos arañazos en la cara. Era como uno de esos actores que sólo salen un rato pero que roban la película. De ser el protagonista había pasado a ser un secundario de lujo y a mí me entraron:

a) Celos

b) Pena

Por ese orden.