DOS

Pasé los meses que siguieron a la muerte de mi abuelo recorriendo un purgatorio de salas de espera beige y oficinas anónimas, analizado y entrevistado, convertido en tema de conversación cuando no podía oírles, asintiendo cuando me hablaban, repitiéndome, siendo objeto de un millar de miradas compasivas y entrecejos fruncidos. Mis padres me trataban como si fuera una reliquia frágil, temerosos de discutir o mostrarse inquietos en mi presencia, no fuera a hacerme añicos.

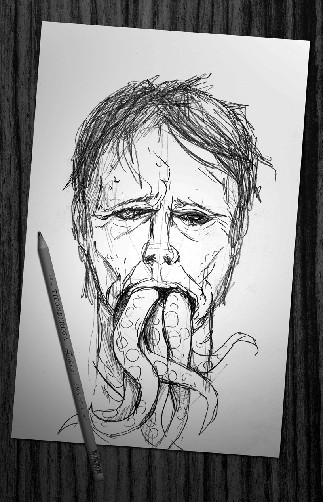

Me acosaban de tal manera las pesadillas que me despertaba pidiendo a gritos un protector bucal para impedir que rechinara los dientes hasta dejarlos convertidos en pequeñas protuberancias mientras dormía. No podía cerrar los ojos sin verla..., aquella cosa horrible con tentáculos en la boca. Estaba convencido de que había matado a mi abuelo y que pronto regresaría a por mí. En ocasiones, aquella nauseabunda sensación de pánico me inundaba como había hecho aquella noche y yo tenía la seguridad de que me acechaba a poca distancia, entre un grupito de árboles oscuros, más allá del coche siguiente en un aparcamiento o detrás del garaje donde guardaba la bicicleta.

La única solución que encontré fue dejar de salir de casa. Durante semanas rehusé aventurarme incluso al camino de acceso para recoger el periódico de la mañana. Dormía entre una maraña de mantas en el suelo del lavadero, la única parte de la casa que no tenía ventanas y cuya puerta se cerraba desde dentro. Allí fue donde pasé el día del funeral de mi abuelo, sentado sobre la secadora con mi portátil, intentando ensimismarme en juegos online.

Me culpaba por lo sucedido. «Si al menos le hubiese creído», era mi continua cantinela. Pero no le había creído, ni yo ni nadie, y ahora yo sabía cómo debía de haberse sentido, porque tampoco nadie me creía a mí. Mi versión de los acontecimientos sonaba perfectamente racional hasta que me veía forzado a pronunciar las palabras en voz alta y entonces sonaba demencial, en especial el día que tuve que pronunciarlas ante el agente de policía que vino a casa. Le conté todo lo que había sucedido, incluso lo de la extraña criatura, mientras él permanecía sentado asintiendo en el otro lado de la mesa de la cocina, sin escribir nada en su cuaderno de espiral. Cuando terminé, todo lo que dijo fue: «Estupendo, gracias», y luego volvió la cabeza hacia mis padres y preguntó si me habían llevado «a ver a alguien». Como si yo no fuera a saber lo que eso significaba. Le dije que tenía otra declaración que hacer y entonces alcé el dedo medio y me fui.

Mis padres me gritaron por primera vez en semanas. En realidad fue una especie de alivio... aquel viejo y dulce sonido. Yo también les grité algunas cosas desagradables. Que si se alegraban de que el abuelo Portman hubiera muerto. Que si yo era el único que de verdad le había querido.

El poli y mis padres conversaron en la entrada durante un rato y luego el poli se fue en su coche para regresar al cabo de una hora con un hombre que se presentó a sí mismo como dibujante de retratos robot. Había traído un enorme cuaderno de dibujo y me pidió que le describiera la criatura otra vez, y mientras yo lo hacía él improvisó un boceto, deteniéndose de vez en cuando para pedir aclaraciones.

—¿Cuántos ojos tenía?

—Dos.

—Ajá —repuso, como si los monstruos fueran algo que un dibujante de la policía dibujara todos los días.

Como intento de apaciguarme, fue de lo más patético. Lo que acabó de delatarlo fue cuando intentó darme el boceto finalizado.

—¿No lo necesitan para sus archivos o algo así? —le pregunté.

Intercambió una mirada estupefacta con el policía.

—Desde luego. ¿En qué estaría yo pensando?

Fue insultante a más no poder.

Ni siquiera mi mejor y único amigo, Ricky, me creía, y eso que él había estado allí conmigo. Juró y perjuró que no había visto ninguna criatura en el bosque aquella noche —aun cuando yo había dirigido la luz de la linterna directamente hacia ella—, eso fue todo lo que contó a los polis. Había oído ladridos, no obstante. Los dos los habíamos oído. De modo que no fue ninguna sorpresa cuando la policía concluyó que una jauría de perros asilvestrados había atacado y matado a mi abuelo. Al parecer, los habían avistado en otras partes y habían mordido a una mujer que paseaba por Century Woods la semana anterior. Todo ello de noche, claro.

—¡Justo cuando es más difícil ver a las criaturas! —exclamé.

Pero Ricky se limitó a sacudir la cabeza y farfulló algo sobre que yo necesitaba a alguien que me «mirara el cerebro».

—¿Te refieres a un loquero? —repliqué—. Te lo agradezco muchísimo. Es fantástico poder contar con amigos como tú.

Estábamos sentados en la azotea de mi casa, contemplando la puesta de sol sobre el golfo. Ricky se había enroscado como un muelle en una silla Adirondack injustificablemente cara que mis padres habían traído de un viaje al país de los amish. Tenía las piernas dobladas bajo él y los brazos cruzados con fuerza, fumando un cigarrillo tras otro con una especie de lúgubre determinación. Siempre parecía ligeramente incómodo en mi casa, pero me di cuenta por el modo en que sus ojos resbalaban sobre mí cada vez que me miraba que ahora no era el dinero de mis padres lo que le hacía sentirse violento, sino yo.

—Como quieras, tan sólo intento ser sincero contigo —dijo—. Sigue hablando de monstruos y van a encerrarte. Entonces sí que serás de verdad Edu Especial.

—No me llames así.

Lanzó lejos el cigarrillo con un veloz movimiento y escupió un enorme y reluciente taco de tabaco por encima de la barandilla.

—¿Estabas fumando y mascando tabaco al mismo tiempo?

—¿Quién eres tú, mi mamá?

—¿Tengo aspecto de chupársela a los camioneros a cambio de vales de comida?

Ricky era un entendido en chistes sobre «tu mamá», pero al parecer éste era más de lo que podía soportar. Saltó de la silla y me empujó con tal fuerza que casi me caí del tejado. Le chillé que se fuera, pero no era necesario, ya se había marchado.

Pasaron meses antes de que volviera a verle. Vaya con los amigos.

Al final, mis padres me llevaron a un loquero; un hombre tranquilo de piel aceitunada llamado doctor Golan. No me resistí. Sabía que necesitaba ayuda.

Pensé que yo sería un caso difícil, pero el doctor Golan fue sorprendentemente rápido conmigo. El modo sosegado y carente de emoción con el que explicaba las cosas era casi hipnótico y sólo necesitó dos sesiones para convencerme de que la criatura no había sido nada más que el producto de mi exacerbada imaginación; que el trauma de la muerte de mi abuelo me había hecho ver algo que no estaba allí en realidad. Eran los relatos del abuelo Portman los que habían colocado a la criatura en mi mente, explicó el doctor Golan, por eso era del todo lógico que, arrodillado y con su cuerpo entre mis brazos, sin haberme repuesto todavía del peor shock de mi joven vida, hubiera hecho aparecer al hombre del saco de mi abuelo.

Incluso había un nombre para aquello: reacción a un estrés agudo.

—Pues no le veo la agudeza por ningún sitio —declaró mi madre cuando oyó mi flamante nuevo diagnóstico.

Su chiste no me molestó. Casi cualquier cosa sonaba mejor que «loco».

Sin embargo, el simple hecho de que ya no creyera en monstruos no significaba que estuviera mejor. Seguía teniendo pesadillas, estaba nervioso y paranoico, incapaz de interactuar con otras personas, así que mis padres decidieron contratar a un profesor particular para que sólo tuviera que ir a la escuela los días que me sentía con ánimo para ello. También —¡por fin!— me permitieron dejar el Smart Aid. «Sentirme mejor» pasó a ser mi nueva ocupación.

Muy pronto, tomé la decisión de ser despedido también de éste. Una vez que quedó aclarada la pequeña cuestión de mi locura temporal, la función del doctor Golan pareció consistir principalmente en escribir recetas. «¿Todavía tienes pesadillas? Tengo algo para eso.» «¿Un ataque de pánico en el autobús escolar? Esto te irá bien.» «¿No puedes dormir? Subamos la dosis.» Todas aquellas pastillas me estaban engordando y atontando, y seguía sintiéndome deprimido, sin poder dormir más de tres o cuatro horas por noche. Fue por ese motivo que empecé a mentirle al doctor Golan. Fingí estar perfectamente, cuando cualquiera que me mirara podía ver las bolsas debajo de mis ojos y el modo en que saltaba como un gato nervioso ante ruidos repentinos. Una semana falsifiqué todo un diario de sueños, haciendo que parecieran insulsos y simples, tal y como debían de ser los de una persona normal. En un sueño iba a visitar al dentista. En otro, yo volaba. Dos noches seguidas, le conté, había soñado que estaba desnudo en la escuela.

Entonces me interrumpió.

—¿Qué hay de las criaturas?

Encogí los hombros.

—Ni rastro de ellas. Imagino que eso significa que estoy mejorando, ¿no?

El doctor Golan dio golpecitos con su bolígrafo durante un momento y luego escribió algo.

—Espero que no me estés contando simplemente lo que crees que quiero oír.

—Desde luego que no —mentí, mientras mi mirada pasaba entre los títulos enmarcados, que daban fe, todos ellos, de su pericia en varias subdisciplinas de la psicología, incluida, estoy seguro, cómo saber cuando un adolescente sumamente estresado te está engañando.

—Seamos realistas por un minuto. —Dejó el bolígrafo sobre la mesa—. ¿Me estás diciendo que no has tenido el sueño ni siquiera una noche esta semana?

Siempre he mentido fatal, así que en lugar de humillarme, confesé.

—Bueno, tal vez una.

La verdad era que había tenido el sueño todas las noches de aquella semana. Con pequeñas variaciones, siempre sucedía lo mismo: Estoy agazapado en el rincón del dormitorio de mi abuelo, con la luz ambarina del crepúsculo retrocediendo en las ventanas, y apunto con una carabina de aire comprimido de plástico rosa a la puerta. Una enorme y refulgente máquina expendedora se alza donde debería estar la cama, pero no está llena de caramelos, sino de hileras de afiladísimos cuchillos tácticos y pistolas de balas perforadoras. Mi abuelo está allí, ataviado con un viejo uniforme del ejercito británico, introduciendo dólares en la máquina, pero hacen falta muchísimos para comprar una arma y se nos acaba el tiempo. Por fin, un reluciente 45 gira sobre sí mismo en dirección al cristal, pero antes de caer queda atascado. Mi abuelo lanza una imprecación en yidish, da una patada a la máquina, luego se arrodilla e introduce la mano para intentar agarrarlo, pero el brazo queda atorado. Es entonces cuando aparecen, con sus largas lenguas negras deslizándose hacia arriba por el exterior de los cristales, buscando un modo de entrar. Les apunto con el arma de aire comprimido y aprieto el gatillo, pero no sucede nada. Entretanto el abuelo Portman chilla como un loco —«Encuentra al pájaro, encuentra el bucle, Yakob, ¿por qué no me comprendes, maldito yutzi estúpido?»— y entonces las ventanas se hacen pedazos, cae una lluvia de cristales y las lenguas negras descienden sobre nosotros. Entonces, por lo general es cuando me despierto, empapado en sudor, con el corazón desbocado y un gran nudo en el estómago.

Aun cuando el sueño era siempre el mismo y lo habíamos repasado un centenar de veces, el doctor Golan siempre quería que se lo describiera en cada sesión. Era como si interrogara a mi subconsciente, en busca de alguna pista que podría habérsele escapado las noventa y nueve veces anteriores.

—Y en el sueño, ¿qué es lo que dice tu abuelo?

—Lo mismo de siempre —respondí—. Aquello sobre el pájaro, el bucle y la sepultura.

—Sus últimas palabras.

Asentí.

El doctor Golan juntó las yemas de los dedos de ambas manos y los presionó contra la barbilla: la viva imagen de un loquero meditabundo.

—¿Alguna idea nueva sobre lo que podrían significar?

—Claro. Una mierda, eso es lo que significan.

—Vamos. No hablas en serio.

Yo quería actuar como si no me importaran las últimas palabras de mi abuelo, pero claro que me importaban. Me habían estado corroyendo casi tanto como las pesadillas. Sentía que se lo debía, que no podía desestimar la última cosa que había dicho en este mundo, no podía tratarlas de delirio estúpido. Además, el doctor Golan estaba convencido de que comprenderlas podría ayudarme a desterrar mis espantosos sueños. Así que lo intenté.

Parte de lo que el abuelo había dicho tenía sentido, como lo de que quería que fuese a la isla. Le preocupaba que los monstruos fueran tras de mí y pensaba que la isla era el único refugio donde podría escapar de ellos, como había hecho él de niño. Después de eso, había añadido: «debería habértelo contado», pero puesto que no había tiempo para contarme lo que debería haberme contado, me pregunté si no habría optado por la mejor alternativa posible y dejado un rastro de miguitas de pan que conducía a alguien que sí podía contármelo; alguien que conocía su secreto. Deduje que a eso se refería con todo aquello tan enigmático sobre el bucle, la sepultura y la carta.

Durante algún tiempo pensé que «el bucle» podría ser una calle de Circle Village —un barrio residencial que no era otra cosa que calles serpenteantes sin salida— y que «Emerson» podría ser alguien con quien mi abuelo se había carteado. Un viejo camarada de la guerra con quien se había mantenido en contacto o algo parecido. Quizá el tal Emerson vivía en Circle Village, en uno de los bucles, por así decirlo, que formaban sus calles, junto a un cementerio, y una de las cartas tenía fecha del tres de septiembre de 1940, y era ésa la que yo debía leer. Sabía que sonaba a cosa de locos, pero cosas más demenciales han resultado ser ciertas. Así pues, al no encontrar online más que callejones sin salida, me dirigí al centro cívico de Circle Village, donde los ancianos del lugar se reúnen para jugar al tejo y hablar de la última operación sufrida. Allí pregunté dónde estaba el cementerio y si alguien conocía a un tal señor Emerson. Me miraron como si me estuviera creciendo otra cabeza del cuello, desconcertados por el hecho de que un adolescente les dirigiera la palabra. No había cementerio en Circle Village ni nadie en el barrio que se llamara Emerson ni ninguna calle con un nombre tan ridículo como Camino del Bucle o Avenida del Bucle o Bucle lo que fuera. Fue un completo fracaso.

Con todo, el doctor Golan no me permitió abandonar. Sugirió que dirigiera mi atención a Ralph Waldo Emerson, un antiguo poeta supuestamente famoso.

—Emerson escribió una buena cantidad de cartas —dijo—. A lo mejor es a eso a lo que se refería tu abuelo.

Parecía como si estuviera dando palos de ciego, pero sólo por quitarme a Golan de encima, una tarde pedí a mi padre que me dejara en la biblioteca. Averigüé rápidamente que Ralph Waldo Emerson en efecto había escrito gran cantidad de cartas que habían sido publicadas. Durante unos tres minutos me sentí emocionado de verdad, como si estuviera cerca de un gran descubrimiento, y entonces dos cosas resultaron evidentes: primero, que Ralph Waldo Emerson había vivido y fallecido en el siglo XIX y por lo tanto no podía haber escrito ninguna carta fechada el tres de septiembre de 1940, y segundo, que sus escritos eran tan densos y arcanos que era imposible que hubieran tenido el menor interés para mi abuelo, que no era precisamente un lector ávido. Descubrí las cualidades soporíficas de Emerson por las malas, es decir, quedándome dormido sobre el libro, babeando sobre un ensayo titulado «Confía en ti mismo» y reviviendo el sueño de la máquina expendedora por sexta vez esa semana. Desperté chillando y fui expulsado sin miramientos de la biblioteca, maldiciendo todo el tiempo al doctor Golan y sus estúpidas teorías.

La gota que colmó el vaso llegó al cabo de unos pocos días, cuando mi familia decidió que era hora de vender la casa del abuelo Portman. Sin embargo, antes de que se permitiera la entrada a posibles compradores, había que vaciar y limpiar el lugar. Siguiendo el consejo del doctor Golan, que pensó que sería bueno para mí «enfrentarme al escenario del trauma», fui reclutado para ayudar a mi padre y a la tía Susie a clasificar las pertenencias de mi abuelo. Al principio de nuestra llegada a la casa mi padre no dejó de preguntarme si estaba bien. Sorprendentemente, yo parecía estarlo, a pesar de los restos de cinta policial pegados a los matorrales y a la mosquitera rota del porche, que ondeaba bajo la brisa. Todas esas cosas —como el contenedor de escombros alquilado que habían colocado en la acera para engullir lo que quedaba de la vida de mi abuelo— me entristecían, pero no me asustaban.

En cuanto quedó claro que no estaba a punto de sufrir un ataque de nervios de esos que hacen salir espumarajos por la boca, nos pusimos manos a la obra. Armados con bolsas de basura, recorrimos tristemente la casa, vaciando estantes, vitrinas y altillos, descubriendo figuras geométricas de polvo bajo objetos que no se habían movido en años. Construimos pirámides de cosas que podían salvarse o recuperarse y pirámides de cosas destinadas al contenedor. Mi tía y mi padre no eran muy sentimentales, así que el montón del contenedor era siempre el mayor. Yo insistí tozudamente para conservar ciertas cosas, como el montón de casi dos metros y medio de altura de revistas del National Geographic estropeadas por el agua que se tambaleaba en una esquina del garaje —¿cuántas tardes había pasado estudiándolas minuciosamente, mientras me imaginaba entre los hombres de barro de Nueva Guinea o descubriendo un castillo en la cima de un precipicio en Bután?—, pero ellos siempre decidían en mi contra. Tampoco me permitieron conservar la colección de camisetas antiguas de jugar a bolos del abuelo («Son penosas», afirmó mi padre), sus discos de 78 revoluciones de las grandes orquestas del jazz y del swing («Alguien pagará una buena cantidad de dinero por esto») o el contenido de su enorme, y todavía cerrado con llave, arsenal («Es una broma, ¿verdad? Espero que sea una broma»).

Dije a mi padre que no tenía corazón. Mi tía abandonó el lugar, dejándonos solos en el estudio, donde habíamos estado ordenando una montaña de antiguos documentos financieros.

—Simplemente soy práctico. Esto es lo que sucede cuando la gente muere, Jacob.

—¿Ah, sí? ¿Y qué hay del día en que tú mueras? ¿Debería quemar todos tus viejos manuscritos?

Se puso colorado. Yo no debería haber dicho eso; mencionar sus proyectos de libros a medio terminar era definitivamente un golpe bajo. En lugar de chillarme, sin embargo, se mostró calmado.

—Te dejé que vinieras conmigo porque pensaba que ya eras lo bastante maduro para hacerlo. Supongo que me equivoqué.

—Sí, te equivocas. Piensas que deshacerte de todas las cosas del abuelo hará que le olvide. Pero no lo hará.

Él alzó las manos.

—¿Sabes qué? Estoy harto de discutir sobre esto. Quédate lo que quieras. —Arrojó un fajo de documentos amarillentos a mis pies—. Aquí tienes una lista desglosada de deducciones del año en que asesinaron a Kennedy. ¡Haz que te lo enmarquen!

Aparté los papeles de una patada y abandoné la habitación, cerrando la puerta de un portazo, y luego esperé en la salita a que saliera y se disculpara. Cuando oí ponerse en marcha la trituradora supe que no iba a hacerlo, así que crucé la casa dando fuertes pisotones y me encerré en el dormitorio. Olía a rancio, a cuero de zapatos y a la colonia levemente ácida de mi abuelo. Me recosté en la pared y seguí con la mirada un caminito desgastado de la alfombra, entre la puerta y la cama, donde un rectángulo de apagada luz solar caía sobre el borde de una caja que asomaba por debajo de la colcha. Me acerqué, me arrodille y la saqué. Era la vieja caja de cigarros, recubierta de polvo... como si la hubiera dejado allí justo para que yo la encontrara.

Dentro estaban las fotos que tan bien conocía: el chico invisible, la niña que levitaba, el levantador de cantos rodados, el hombre con la cara pintada en la parte posterior de la cabeza. Eran frágiles y se empezaban a pelar —también eran más pequeñas de lo que recordaba—, y al mirarlas ahora, ya casi adulto, me llamó la atención lo descarada que era la falsificación. Una leve quemadura y un raspado eran probablemente todo lo que hizo falta para que desapareciera la cabeza del chico «invisible». La gran roca que alzaba aquel muchacho tan sospechosamente escuálido podría haber sido creada fácilmente con yeso o espuma. Pero tales observaciones eran demasiado sutiles para un niño de seis años, en especial uno que quiere creer.

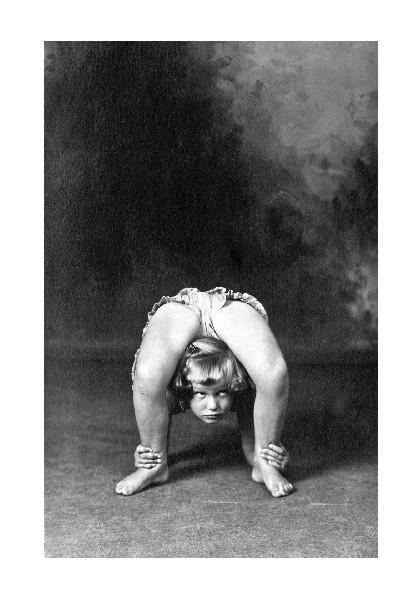

Debajo de aquellas fotos había cinco más que el abuelo Portman jamás me había mostrado. Me pregunté por qué, hasta que las miré con más detenimiento. Tres estaban manipuladas de un modo tan evidente que incluso un niño lo habría advertido: una era una doble exposición ridícula de una niña «atrapada» en una botella; otra mostraba a una criatura que «levitaba», suspendida por algo oculto en la oscuridad; la tercera era un perro con el rostro de un niño pegado encima. Como si éstas no fueran lo bastante estrafalarias, las últimas dos eran como sacadas de una pesadilla de David Lynch: una era una infeliz joven contorsionista efectuando un espantoso puente; en la otra, una pareja de extrañas gemelas aparecían vestidas con los disfraces más estrambóticos que había visto jamás. Incluso mi abuelo, que me había llenado la cabeza con historias de monstruos con tentáculos por lenguas, había comprendido que esas imágenes provocarían pesadillas a cualquier niño.

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

Arrodillado allí, en el suelo polvoriento de la habitación del abuelo, con aquellas fotos en las manos, recordé lo traicionado que me había sentido el día que comprendí que sus historias no eran ciertas. Ahora la verdad parecía evidente: sus últimas palabras no habían sido más que otro cambalache y lo último que había hecho había sido infectarme con pesadillas y delirios paranoicos que necesitarían de años de terapia y medicamentos para acabar desapareciendo.

Cerré la caja y la llevé a la salita, donde mi padre y tía Susie vaciaban en aquellos momentos un cajón lleno de vales de descuento, recortados pero jamás utilizados, en una bolsa de basura.

Les ofrecí la caja. No preguntaron qué había dentro.

—¿De modo que eso es todo? —preguntó el doctor Golan—. ¿Su muerte careció de sentido?

Yo había estado tumbado en el diván observando una pecera situada en el rincón, donde su único prisionero dorado nadaba en perezosos círculos.

—A menos que a usted se le ocurra algo mejor, sí —repuse—. Alguna gran teoría sobre su significado que no me haya contado. De lo contrario...

—¿Qué?

—De lo contrario, no es más que una pérdida de tiempo.

Suspiró y se pellizcó el caballete de la nariz como si intentara disipar un dolor de cabeza.

—Lo que significaban las últimas palabras de tu abuelo no es algo sobre lo que yo tenga que sacar una conclusión —continuó—. Es lo que tú pienses lo que importa.

—Eso es una porquería de psicología barata —escupí—. No es lo que yo piense lo que importa, ¡sino la verdad! Pero imagino que jamás lo sabremos, así que ¿a quién le importa? Limítese a doparme y a cobrar las facturas.

Quería que se enfureciera, que discutiera, que insistiera en que yo estaba equivocado, pero en su lugar permaneció sentado con cara inexpresiva, tamborileando sobre el brazo de su sillón con el bolígrafo.

—Me parece que te estás rindiendo —dijo tras un momento—. Me siento desilusionado. No das la impresión de ser de los que tiran la toalla.

—Entonces es que no me conoce muy bien —repliqué.

No podría haber estado de menos humor para una fiesta. Supe que se me venía una encima en cuanto mis padres empezaron a soltar indirectas nada sutiles sobre lo aburrido y poco interesante que iba a ser el próximo fin de semana, cuando todos sabíamos perfectamente que yo iba a cumplir los dieciséis. Les había suplicado que se saltaran la fiesta de ese año porque, entre otras razones, no se me ocurría ni una sola persona a la que quisiera invitar, pero a ellos les preocupaba que pasara demasiado tiempo solo, estaban convencidos de que hacer vida social era terapéutico. Lo mismo sucedió con el electroshock, les recordé. Pero a mi madre le costaba dejar pasar incluso la excusa más tonta para una celebración —en una ocasión invitó a unos amigos para celebrar el cumpleaños de nuestra cacatúa enana—, en parte porque le encantaba presumir de casa. Con una copa de vino en la mano, conducía a los invitados de una habitación excesivamente amueblada a otra, ensalzando el genio del arquitecto y contando batallitas sobre la construcción («Estos apliques tardaron meses en llegar de Italia»).

Acabábamos de llegar a casa tras mi desastrosa sesión con el doctor Golan y seguí a mi padre al interior de la salita, sospechosamente oscura, mientras él mascullaba cosas como: «Qué lástima que no hayamos planeado nada para tu cumpleaños» y «Ah, bueno, siempre nos queda el año próximo». De pronto, todas las luces se encendieron de golpe y dejaron al descubierto banderines, globos y una variopinta colección de tías, tíos, primos con los que rara vez hablaba —todo aquel a quien mi madre pudo engatusar para que asistiera— y a Ricky, que daba vueltas cerca de la ponchera y parecía cómicamente fuera de lugar con su cazadora de cuero y tachuelas. Una vez que todo el mundo acabó de lanzar aclamaciones entusiastas y yo dejé de fingir sorpresa, mi madre me rodeó con el brazo y susurró:

—¿Estás contento?

Yo estaba cansado y sólo quería jugar a Warspire III: The Summoning antes de acostarme con el televisor encendido. Pero ¿qué íbamos a hacer, enviar a todo el mundo a casa? Dije que era estupendo, y ella sonrió como para darme las gracias.

—¿Quién quiere ver mi última adquisición? —canturreó mi madre, sirviéndose un poco de chardonnay antes de conducir a un grupo de parientes escaleras arriba.

Ricky y yo nos saludamos con un movimiento de cabeza desde los extremos opuestos de la habitación, accediendo tácitamente a tolerar cada uno la presencia del otro durante una hora o dos. No habíamos hablado desde el día en que casi me hace caer del tejado, pero ambos comprendíamos la importancia de mantener la ilusión de tener amigos. Estaba a punto de ir a hablar con él cuando mi tío Bobby me agarró del codo y me condujo a un rincón. Bobby era un tipo fornido, que conducía un coche grande, vivía en una casa grande y acabaría por sucumbir a un gran ataque al corazón provocado por todo el foie gras y Monster Thickburgers que había introducido en su colon a lo largo de los años, dejándoselo todo a los porretas de mis primos y a su diminuta y callada esposa. Él y mi tío Les eran copresidentes de Smart Aid y tenían la costumbre de hacer esto... arrastrar a la gente a los rincones para mantener charlas misteriosas, como si planearan un golpe de la mafia en lugar de felicitar a la anfitriona por su guacamole.

—Así pues, tu madre me cuenta que realmente estás superando... esto... todo este asunto del abuelo.

Mi asunto. Nadie sabía cómo llamarlo.

—Reacción a un estrés agudo —sentencié.

—¿Cómo?

—Eso es lo que me pasó. Me pasa. Sea lo que sea.

—Eso está bien. Me alegro de oírlo. —Agitó una mano como si quisiera dejar toda aquella situación desagradable a nuestra espalda—. Así que tu madre y yo estábamos pensando... ¿Qué te parecería acercarte a Tampa este verano, para ver cómo funciona allí el negocio familiar? ¿Trabajar conmigo en el cuartel general durante un tiempo? ¡A menos que te encante llenar estantes! —Rió tan fuerte que di un involuntario paso atrás—. Incluso podrías alojarte en casa, pescar sábalos conmigo y tus primos los fines de semana.

A continuación, pasó cinco largos minutos describiendo su yate nuevo, y lo hizo con tal minuciosidad que resultó casi pornográfico, como si eso, por sí solo, fuera razón suficiente para cerrar el trato. Cuando finalizó, sonrió ampliamente y alargó la mano para que se la estrechara.

—¿Qué te parece, pues, Jdogg?

Supongo que estaba destinada a ser una oferta que yo no podía rechazar, pero habría preferido pasar el verano en un campo de trabajos forzados en Siberia antes que vivir con mi tío y sus hijos malcriados. En cuanto a trabajar en el cuartel general de Smart Aid, sabía que probablemente era una parte inevitable de mi futuro, pero había contado con disponer de al menos unos cuantos veranos más de libertad y cuatro años de universidad antes de verme forzado a encerrarme en una jaula corporativa. Vacilé, intentando pensar en una salida elegante, pero en su lugar lo que dije fue:

—No estoy seguro de que mi psiquiatra lo considere tan buena idea justo ahora.

Sus cejas pobladas se juntaron. Asintiendo vagamente, repuso:

—Oh, bueno, claro, desde luego. Nos limitaremos a improvisar sobre la marcha entonces, chico, ¿qué te parece eso?

Y a continuación se alejó sin esperar una respuesta, fingiendo ver a alguien en el otro extremo de la habitación cuyo codo debía agarrar.

Mi madre anunció que era hora de abrir los regalos. Siempre insistía en que lo hiciera delante de todo el mundo, lo que era un problema porque, como puede que ya haya mencionado antes, no soy bueno mintiendo. Eso significa también que no sirvo para fingir que me gustan los regalos reciclados, los CD de música country navideña o las suscripciones a revistas de caza y pesca —durante años el tío Les había mantenido la desconcertante falsa ilusión de que a mí me gusta «el aire libre»—, pero por una cuestión de decoro forcé una sonrisa y sostuve en alto cada tontería que desenvolvía para que todos la admiraran, hasta que el montón que quedaba sobre la mesa de centro quedó reducido a sólo tres.

Alargué la mano para coger el más pequeño. Dentro estaba la llave del lujoso turismo de cuatro años de antigüedad de mis padres. Iban a comprarse uno nuevo, explicó mi madre, así que yo heredaba el viejo. ¡Mi primer coche! Todo el mundo profirió exclamaciones de asombro y alegría, pero yo sentí que mi rostro enrojecía. Era demasiado parecido a chulear el hecho de aceptar un regalo tan espléndido delante de Ricky, cuyo coche costó menos que mi asignación mensual a los doce años. Daba la impresión de que mis padres estaban empeñados en conseguir que me importara el dinero, pero la verdad es que no me importaba. Por otra parte, es fácil decir que no te importa el dinero cuando lo tienes en gran cantidad.

El regalo siguiente era la cámara digital que les había pedido a mis padres durante todo el verano anterior.

—Vaya —dije, sopesándola con la mano—. Es imponente.

—Estoy planteando un libro nuevo sobre pájaros —comentó mi padre—. Estaba pensando que a lo mejor podrías hacer tú las fotos.

—¡Un libro nuevo! —exclamó mi madre—. ¡Es una idea fenomenal, Frank! A propósito, ¿qué fue del último en el que trabajabas? —Estaba claro que había tomado unas cuantas copas de vino.

—Todavía estoy puliendo algunos detalles —respondió mi padre, en voz baja.

—Ah, claro.

Pude oír como mi tío Bobby emitía una risita burlona.

—¡Muy bien! —exclamé, cogiendo el último regalo—. Éste es de tía Susie.

—A decir verdad —intervino mi tía, mientras yo empezaba a rasgar el papel que lo envolvía—, es de tu abuelo.

Me detuve en seco. Se hizo un silencio sepulcral en la habitación y todo el mundo miró a tía Susie como si hubiera invocado el nombre de un espíritu maligno. La mandíbula de mi padre se tensó y mi madre engulló de golpe el vino que le quedaba.

—Ábrelo y lo verás —indicó tía Susie.

Acabé de desenvolver el regalo y me encontré con un viejo libro de tapa dura, con las puntas dobladas y sin sobrecubierta. Era una antología de la obra de Ralph Waldo Emerson. Clavé la mirada en él como si intentara leer a través de la cubierta, incapaz de entender cómo había ido a parar a mis ahora temblorosas manos. Nadie salvo el doctor Golan estaba enterado de las últimas palabras del abuelo, y él había prometido en varias ocasiones que, a menos que yo amenazara con engullir desatascador o saltar de espaldas del puente Sunshine Skyway, todo lo que hablásemos en su despacho sería confidencial.

Miré a mi tía, con una pregunta dibujada en mi rostro que no sabía muy bien cómo articular. Ella se las arregló para esbozar una débil sonrisa y añadió:

—Lo encontré en el escritorio de tu abuelo cuando estábamos vaciando la casa. Escribió tu nombre en la primera página. Creo que su intención era que lo tuvieras tú.

Dios bendiga a la tía Susie. Tenía un corazón después de todo.

—Estupendo. No sabía que tu abuelo leyese —interrumpió mi madre, intentando relajar la atmósfera—. Qué detalle.

—Sí —repuso mi padre, con los dientes apretados—. Gracias, Susan.

Abrí el libro. En efecto, en la portada lucía una dedicatoria con la letra temblorosa de mi abuelo.

Me levanté con la intención de irme, temía ponerme a llorar delante de todo el mundo, y en ese momento algo resbaló de entre las páginas y cayó al suelo.

Me incliné para recogerlo. Era una carta.

Emerson. La carta.

Me sentí palidecer. Mi madre se inclinó hacia mí y en un susurro tenso preguntó si necesitaba un vaso de agua, lo que era su forma de decir: «Mantén la calma, la gente te mira». Respondí:

—Me siento un poco, esto... —No pude continuar; con una mano en el estómago, salí disparado a mi habitación.

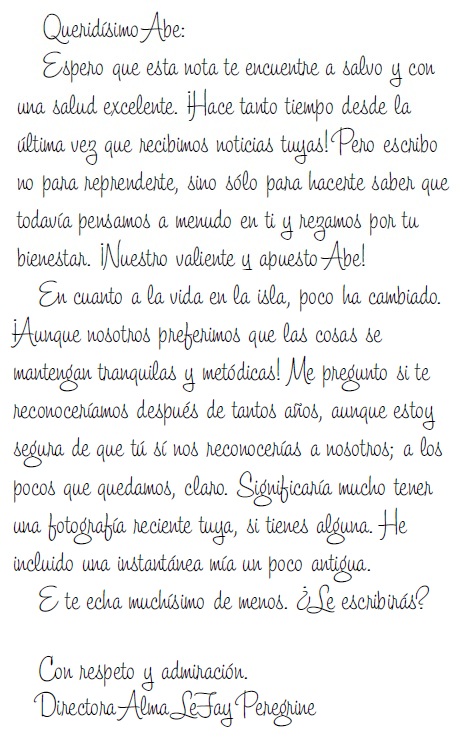

La carta estaba escrita a mano, en un excelente papel sin pautar y con una letra tan sinuosa que era casi caligrafía. El tono de la tinta negra iba variando, como el de una vieja pluma estilográfica. Decía:

Tal como prometía, la autora había incluido una vieja instantánea.

[11]

La sostuve bajo el resplandor de mi lámpara de escritorio, intentando ver algún detalle en el rostro perfilado de la mujer, pero no había nada especial. La imagen era tan extraña, y sin embargo no se parecía en nada a las fotografías de mi abuelo. Aquí no había trucos. Era simplemente una mujer... una mujer que fumaba una pipa. Se parecía a la pipa de Sherlock Holmes, curva y colgando de los labios. Mis ojos no dejaban de regresar a ella.

¿Era esto lo que había querido el abuelo que encontrara? «Sí —pensé—, tiene que serlo»; no las cartas de Emerson, sino una carta, metida dentro del libro de Emerson. Pero ¿quién era esta directora, esta mujer llamada Peregrine? Estudié el sobre en busca de una dirección, pero sólo encontré un matasellos descolorido en el que se leía Cairnholm Is., Cymru, UK.

UK... eso era Gran Bretaña, y sabía por haber estudiado distintos atlas de niño que Cymru significaba Gales. Cairnholm Is tenía que ser la isla que Miss Peregrine había mencionado en su carta. ¿Podría tratarse de la misma isla en la que mi abuelo había vivido de niño?

Nueve meses atrás me había dicho que «encontrara al pájaro». Nueve años atrás había jurado que el centro de acogida en el que había vivido estaba protegido por un... por «un pájaro que fumaba en pipa». A los siete años yo había tomado tal declaración de un modo literal, pero la directora de la foto fumaba en pipa, y su nombre era Peregrine, una clase de halcón. ¿Y si el pájaro que mi abuelo quería que encontrase fuera en realidad la mujer que lo había rescatado..., la directora del orfanato? A lo mejor seguía en la isla, tras todos estos años, más vieja que Matusalén pero cuidada por algunos de sus pupilos, niños que habían crecido y jamás se habían ido.

Por primera vez, las últimas palabras de mi abuelo empezaron a adquirir una especie de extraño sentido. Él quería que fuese a la isla y encontrara a esta mujer, a su vieja directora. Si alguien conocía los secretos de su infancia, era ella. Pero el matasellos del sobre era de hacía quince años. ¿Seguiría todavía viva? Mentalmente, efectué unos cuantos cálculos rápidos: Si había estado dirigiendo un hogar para niños en 1939 y tenía, pongamos, veinticinco años en aquella época, entonces ahora tendría más de noventa años. De modo que era posible —había personas más viejas en Englewood que todavía vivían solas y conducían—, e incluso si Miss Peregrine hubiera fallecido en el período de tiempo transcurrido desde que enviara la carta, seguramente quedara alguien en Cairnholm que pudiera ayudarme, alguien que había conocido al abuelo Portman de niño. Alguien que conocía sus secretos.

Nosotros, había escrito ella. «Aquellos pocos que quedamos.»

Como puedes imaginar, convencer a mis padres para que me permitieran pasar parte del verano en una isla diminuta frente a la costa de Gales no fue tarea fácil. Ellos —en particular mi madre— tenían muchas razones de peso para considerarlo una idea espantosa, empezando por el coste, ya que se suponía que tenía que pasar el verano con el tío Bobby aprendiendo a dirigir un imperio de drugstores, y terminando por no tener a nadie que me acompañase, ya que ninguno de mis padres tenía el menor interés en hacerlo, y yo, desde luego, no podía ir solo. A mí me faltaban argumentos en defensa de mi idea, y el motivo «creo que tendría que ir», no era algo que podía explicar sin sonar aún más demente de lo que ellos ya temían que estuviera. Por supuesto que no podía contar a mis padres las últimas palabras del abuelo ni lo de la carta ni la foto; me habrían metido en un manicomio. Los únicos argumentos un poco sensatos que se me ocurrían eran cosas como: «Quiero saber más cosas sobre la historia de nuestra familia» y el nunca convincente «Chad Kramer y Josh Bell van a ir a Europa este verano. ¿Por qué no puedo ir yo también?». Los sacaba a colación tan a menudo como podía sin parecer desesperado (incluso en una ocasión recurrí al «Por problemas de dinero no será», una táctica que lamenté al instante), pero daba la impresión de que nada iba a hacerlos cambiar de idea.

Entonces sucedieron varias cosas que contribuyeron enormemente a mi causa. En primer lugar, tío Bobby se echó atrás sobre lo de pasar el verano con él; porque ¿quién quiere a un chiflado en su casa? Así que, de repente, mi agenda quedó totalmente en blanco. A continuación, mi padre averiguó que Cairnholm Island era una especie de paraíso para aves y, por decirlo de alguna manera, que la mitad de la población mundial de alguna especie que le pone a cien desde un punto de vista ornitológico vivía allí. Empezó a hablar con frecuencia sobre su hipotético libro nuevo y siempre que salía el tema yo hacía todo lo que podía por animarle y parecer interesado. Pero el factor clave fue el doctor Golan. Tras un mínimo intento de persuadirlo, nos dejó anonadados a todos al no tan sólo refrendar la idea, sino a animar a mis padres para que me permitieran ir.

—Podría ser bueno para él —dijo a mi madre, tras una sesión una tarde—. Su abuelo convirtió ese lugar en algo mitológico y visitarlo quizá lo ayudaría a desmitificarlo. Verá que es tan normal y carente de magia como cualquier otro sitio y, en consecuencia, las fantasías de su abuelo perderán poder. Podría ser un modo muy efectivo de combatir fantasía con realidad.

—Pero yo pensaba que él ya no creía en esas cosas —repuso mi madre, volviéndose hacia mí—. ¿Crees en esas cosa, Jake?

—No —le aseguré.

—No de un modo consciente —añadió el doctor Golan—. Pero es su subconsciente lo que le causa problemas en estos momentos. Los sueños, la ansiedad.

—¿Y realmente cree que ir allí podría ayudarle? —preguntó mi madre, mirándole con los ojos entornados, como si se preparara para escuchar la cruda realidad.

Cuando se trataba de cosas que yo debía o no debía hacer, la palabra del doctor Golan era ley.

—Sí, lo creo —respondió.

Y eso fue todo lo que hizo falta.

Tras eso, las piezas fueron encajando con sorprendente rapidez. Compramos los billetes de avión, planificamos horarios e hicimos planes. Mi padre y yo iríamos a pasar tres semanas en junio. Me pregunté si eso no sería demasiado tiempo, pero él afirmó que era lo mínimo para llevar a cabo un estudio exhaustivo sobre las colonias de pájaros de la isla. Imaginé que mi madre pondría objeciones —¡tres semanas enteras!—, pero cuanto más se acercaba nuestro viaje, más entusiasmada parecía estar.

—¡Mis dos hombres —decía con una sonrisa radiante—, que marchan a una gran aventura!

La verdad es que encontré su entusiasmo un tanto conmovedor... hasta la tarde en que la oí por casualidad hablando por teléfono con una amiga, desahogándose sobre lo satisfecha que estaba de «recuperar su vida» durante tres semanas y no tener «que estar pendiente de dos niños que no saben arreglárselas solos».

«Yo también te quiero», quise decir con todo el sarcasmo hiriente del que era capaz, pero ella no me había visto y me quedé callado. Sí que la quería, desde luego, pero sólo porque querer a tu madre es obligatorio, no porque fuera alguien con quien me gustaría cruzarme en la calle. Algo que ella no haría, de todos modos; caminar es cosa de pobres.

Durante las tres semanas entre el final de la escuela y el inicio de nuestro viaje, hice todo lo posible por verificar que la señorita Alma LeFay Peregrine seguía residiendo entre los vivos, pero las búsquedas por Internet no dieron ningún resultado. Suponiendo que siguiera viva, había tenido la esperanza de ponerme en contacto con ella por teléfono para advertirle al menos de que iba a ir, pero no tardé en descubrir que casi nadie tenía teléfono en Cairnholm. Sólo había uno que daba servicio a toda la isla, así que ése fue el que marqué.

Hizo falta casi un minuto para establecer la comunicación. La línea siseaba y daba chasquidos, luego se quedaba en silencio y volvía a sisear otra vez, de modo que pude percibir cada kilómetro de la inmensa distancia que nos separaba. Por fin oí aquel extraño timbre europeo —raaapraaap... raaapraaap— y un hombre que parecía totalmente ebrio descolgó el teléfono.

—¡Hoyo del cerdote! —vociferó.

Había un ruido de mil demonios de fondo, la clase de clamor sordo que uno esperaría en el punto álgido de una fiesta enloquecida en una residencia universitaria. Intenté identificarme, pero no creo que él pudiera oírme.

—¡Hoyo del cerdote! —volvió a vociferar—. ¿Quién es? —Pero antes de que yo pudiera decir nada apartó el auricular de su oído para gritarle a alguien—: ¡Dije que cerraseis el pico, bastardos atontados, estoy al...!

Y entonces la línea se cortó. Permanecí sentado con el auricular contra la oreja durante un prolongado y perplejo momento; luego colgué. No me molesté en volver a llamar. Si el único teléfono de Cairnholm conectaba con algún antro de perdición llamado el Hoyo del cerdote, ¿qué auguraba eso para el resto de la isla? ¿Pasaría mi primer viaje a Europa esquivando a maníacos borrachos y observando aves defecando en playas rocosas? Tal vez sí. Pero si eso significaba que por fin sería capaz de enterrar el misterio de mi abuelo y proseguir con mi poco interesante vida, valía la pena soportar lo que fuera.