CAPÍTULO 9

Mussolini, el garañón latino

Algún lector puede haber deducido de las líneas anteriores cierta relación entre la desalmada crueldad de Hitler y su turbia sexualidad. No creo que esa sea la explicación a sus maldades, porque su cuate Mussolini fue igualmente cruel (dentro de esquemas más meridionales y civilizados, se entiende) y, sin embargo, su sexualidad fue muy distinta, pantagruélica podríamos decir.

Tenía Mussolini, detrás de la sala del Mappamondo, su amplio despacho del Palazzo Venezia, un coqueto picadero dotado de cama capaz, un bien provisto refectorio donde reponer fuerzas entre lances y baño completo en el que no faltaban los dos adminículos esenciales, bidet para lo obvio y tocador para restaurar peinados tras la batalla en campos de pluma.

Mussolini recibía docenas de cartas de mujeres apasionadas que se le ofrecían. Un secretario de confianza las clasificaba y entregaba al Duce las que podían merecer su atención, especialmente si se acompañaban con foto sugerente. A Mussolini le gustaban las mujeres contundentes, carnales y bien tetadas. Escogía a las que le apetecían y, después de que pasaran el filtro de la policía, que descartaba las que pudieran no ser adictas al régimen, las citaba por oficio sellado con registro de salida para una audiencia particular.

Mussolini, macho alfa

Cuenta el mayordomo de Mussolini, Quinto Navarra, que el Duce recibía en el despacho «al menos una mujer al día, por la tarde, y a menudo tres o cuatro, una tras otra, que se asentaban en el libro de visitas como “visitantes fascistas”».60

No las pasaba a todas al dormitorio. Siendo un hombre tan ocupado que no podía perder un minuto de su precioso tiempo, Mussolini atendía a muchas en el mismo despacho, sobre la alfombra, en la amplia mesa o contra la pared.

La amante fija de Mussolini, Claretta Petacci, una mujer tremendamente celosa, le organizaba una escena cada vez que se enteraba de un desliz. Se habían conocido cuando ella tenía diecinueve años y él cuarenta y nueve. Ya estaba casado con Rachele Guidi y tenía cuatro hijos, pero ella nunca se hizo a la idea de compartirlo con nadie.

En los nueve años que duró su idilio, Claretta registró una exhaustiva crónica de su relación en un diario en el que anotaba casi taquigráficamente sus charlas de almohada con el Duce.61 Al principio fue solo un amor platónico, pero, después de que ella se casara y se divorciara, se tornó en una pasión incendiaria que mantendrían el resto de sus vidas.

Cuando escribe, la Petacci no deja casi nada a la imaginación. «Lo abracé con fuerza, lo besé e hicimos el amor con tal denuedo que gritaba como una bestia herida. Después, agotado, cayó en la cama [...]. Follamos con tal pasión que me dejó marcas de un mordisco en el hombro.»

Sus cartas expresan la fascinación que sentía por Benito: «El emperador eres tú y nadie más, los Saboya son postales»; «Te he visto resplandeciente como una estatua de bronce; cuando hablabas temblaban las murallas romanas a la voz del César»; «Estás guapísimo, bronceado, viril, sobre el caballo blanco»...

En sus respuestas, el Duce se manifiesta igualmente apasionado: «Tu carne me ha cautivado, en adelante seré un esclavo de tu carne [...], tiemblo al decírtelo pero tengo un deseo febril de tu delicioso cuerpecito y quiero besarlo por todas partes. Y tú tienes que adorar mi cuerpo, tu gigante [...], asústate de mi amor, es como un tremendo ciclón que todo lo invade, tiembla...».

Mussolini tenía en el puño a Italia, pero la esposa legítima y la querida lo obligaban a inventar continuas excusas cuando se veía en la obligación de atender a amantes ocasionales. Las broncas por esta causa, con una u otra, eran acontecimientos cotidianos. Rachele no ha dejado constancia escrita ya que era medio analfabeta, pero la grafómana Claretta traslada las suyas al diario con fidelidad notarial.

Un botón de muestra: en abril de 1938 se entera Claretta de que Mussolini ha recibido la visita de una antigua novia, Alice de Fonseca Pallottelli.

—Vale, estuve con ella —concede Mussolini rendido después de que Claretta lo someta al tercer grado—. No la había visto desde la Navidad pasada y me apetecía verla. No creo que sea un delito. Solo estuve con ella doce minutos.

—¡Veinticuatro! —lo corrige Claretta.

—Vale, fueron veinticuatro —admite Mussolini—. ¿Qué importancia tiene un polvo rápido? Ella es agua pasada. Después de diecisiete años no queda pasión alguna. Es como cuando lo hago con mi mujer.

El desventurado hacía propósitos de enmienda, pero reincidía continuamente. Lo de mantenerse fiel a una mujer, o a dos en su caso, era superior a sus fuerzas. «La idea de acostarme con una sola mujer me parece inconcebible —le confiesa a Claretta en una ocasión—. Hubo un periodo de mi vida en que tenía catorce amantes y copulaba con tres o cuatro cada tarde, una tras otra.»62

En fin, lo que cuenta es la intención. Tras la pelotera, regresaba contrito a Claretta, «mi único amor verdadero»: «Soy malo, lo reconozco: pégame, hazme daño, castígame, pero no sufras. Te quiero. Solo pienso en ti. Todo el día, incluso cuando estoy trabajando».

Ella debió de quererlo de veras, puesto que cuando ya no era nadie lo acompañó hasta la muerte.

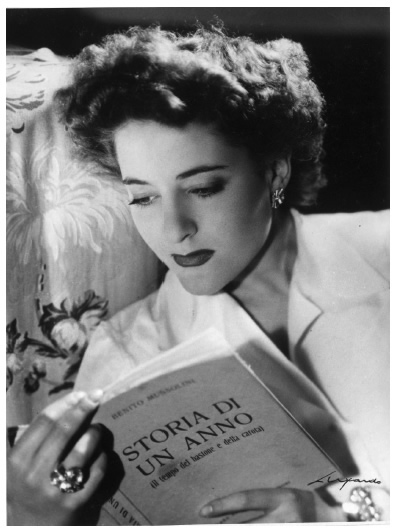

Claretta Petacci lee a Mussolini.