1

Retorno a Terra Incógnita

No hay nada menos real que el realismo. Los detalles confunden. Sólo mediante la selección, eliminación y el énfasis podemos llegar al verdadero significado de las cosas.

Georgia O’Keeffe

Nuestra comprensión del mundo está formada por innumerables capas. Cada una merece ser explorada, siempre que no olvidemos que es una entre muchas. Saberlo todo sobre una capa no nos dirá gran cosa acerca del resto.

Erwin Chargaff

Mapas de la realidad

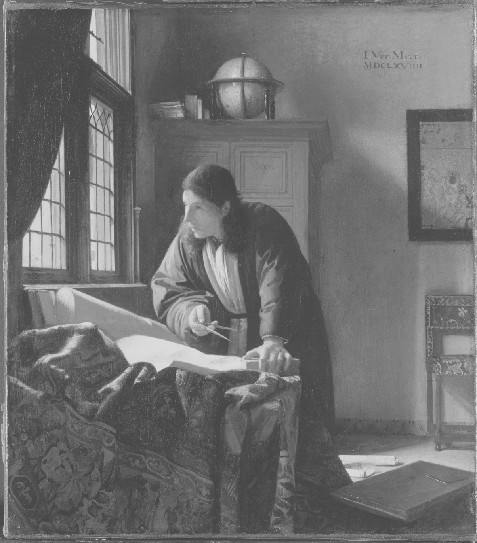

El cuadro de Vermeer de Delft que acompaña estas líneas nos muestra a un cartógrafo mirando a través de la ventana de su estudio, levemente inclinado sobre sus mapas mientras sostiene en la mano derecha un compás. Su mirada parece buscar algo a lo lejos, tal vez la línea del mar en el horizonte. Su rostro está iluminado por aquella luz única que el maestro holandés dominó como pocos, y fue pintado hacia 1668, en un momento en el que la cartografía gozaba de un enorme prestigio y Holanda destacaba en la ejecución de mapas detallados. El descubrimiento del Nuevo Mundo abrió las puertas al comercio pero también a la imaginación. No en vano las páginas de los mapas de aquellas tierras aún inexploradas estaban llenas de espacios en blanco con el enigmático nombre de «Terra Incógnita». Aquellos espacios estaban habitados —o así decían los que volvían de sus confines— por criaturas extraordinarias que desafiaban la imaginación. El mundo del siglo XVII estaba dominado por la geografía, por la distancia y sus esclavitudes. Un viaje a caballo de Barcelona a Madrid podía durar semanas y cruzar el Atlántico en barco era una auténtica aventura de la que uno nunca estaba seguro de volver. Barcos enteros podían desaparecer, tragados por un mar violento plagado de monstruos. Más allá del límite marcado por los mapas del mundo conocido estaba el telón de las sombras del que, se decía, ningún ser humano había regresado jamás.

Cuando Vermeer pintó el que se convirtió en uno de sus más famosos cuadros, el mundo era un lugar convulso y en cambio permanente. Si pudiéramos viajar en el tiempo y mirar a través de cualquier ventana de un hogar de la Europa de aquella época, ¿qué veríamos? Vermeer y sus contemporáneos fueron testigos de cambios trascendentales en la historia del mundo. Si nos asomáramos a la calle desde una ventana de Londres, veríamos tal vez una ciudad devastada por el paso de la peste, que acabó con la vida de la quinta parte de sus habitantes, en el que fue uno de los últimos golpes después de trescientos años de propagarse de punta a punta del viejo continente. En aquellos años, las ideas de René Descartes acerca de la sede del alma se debatían en toda Europa, y el conocimiento de la naturaleza y del hombre estaba en plena ebullición. La revolución darwiniana estaba aún muy lejos en el futuro, pero el camino hacia la comprensión del mundo a través del método científico se abría paso con rapidez.

Pero detengámonos de nuevo en el cuadro y en su personaje central. El rostro del cartógrafo ha sido asociado a un célebre coetáneo de Vermeer, el científico Anton van Leeuwenhoek, a quien debemos la invención del microscopio. Ambos vivían en la ciudad de Delft, en la que habían nacido el mismo año y no es sorprendente que ambos compartieran intereses comunes en ciencia y arte. Algunos estudiosos creen que el cuadro fue de hecho un encargo del mismo Leeuwenhoek. En cualquier caso, sabemos que este último actuó como ejecutor del testamento de Vermeer. Leeuwenhoek revolucionó la biología con la introducción del microscopio. Este instrumento brindaba la posibilidad de observar el mundo a una escala antes inaccesible, y la visión que ofrecía era sorprendente. Los organismos vivos se componían de pequeñas unidades básicas e incluso una gota de agua, aparentemente inerte, estaba llena de formas de vida nunca vistas hasta entonces. A lo largo de aquellos años Leeuwenhoek descubrió los glóbulos rojos de la sangre, los capilares y la existencia de las bacterias. Pero lo más importante en esta historia es la observación de una nueva unidad básica de la vida: la célula. Lo vivo adquiría así una nueva dimensión: la existencia del mundo celular sugería que, al igual que los átomos de la materia, la materia viviente también poseía unos ladrillos mínimos con los que se construían árboles, peces o seres humanos. El estudio de la vida experimentó un giro de 180 grados y, sin saberlo, Leeuwenhoek y otros científicos, como Robert Hooke, sentaron las bases para el estudio de la vida a partir de sus unidades fundamentales. Mediante sus estudios, estos científicos pusieron en duda la hipótesis reinante sobre la generación espontánea, que afirmaba que la vida podía aparecer sin más a partir de la materia inerte. Por ejemplo, las moscas surgían espontáneamente de la carne en descomposición o los ratones (literalmente) del trigo húmedo. El holandés comprobó por sí mismo que centenares de pequeños organismos surgían del interior de huevos minúsculos que escapaban a la percepción del ojo desnudo.

Figura 1.1. El geógrafo, cuadro de Vermeer pintado hacia 1668 y que tuvo como modelo, muy posiblemente, al científico Anton Van Leeuwenhoek. Städel Museum. Frankfurt del Meno. Fotografía: Städel Museum - Artothek.

El microscopio iba a ser no sólo un avance gigantesco hacia el conocimiento de lo pequeño, sino también la primera piedra hacia una nueva forma de comprender el mundo, dominada por la visión analítica de la complejidad. Una visión en la que comprender un sistema pasaba por descomponerlo en sus partes mínimas y capaz de expandir nuestra comprensión de la realidad en la dirección de lo pequeño, con lo que se iniciaba a su vez la cartografía del mundo microscópico. El método resultante, que se ha dado en llamar (a menudo despectivamente) «reduccionista», nos propone la idea de entender un sistema a través de una disección meticulosa de sus partes como entidades aislables. Entender el funcionamiento de estas partes era condición necesaria y suficiente para después extrapolar y deducir el funcionamiento del sistema completo.

El reduccionismo dominó la visión científica durante la mayor parte de la historia de la ciencia y alcanzó su punto álgido durante el siglo XX, con la aparición de la biología molecular y la física de partículas. Su papel en el desarrollo de la ciencia moderna es innegable y muy probablemente fue una etapa necesaria en nuestro conocimiento del mundo. Nos beneficiamos en gran medida de los avances de la física gracias a que esta disciplina, como ninguna otra, alcanzó un grado de exactitud asombroso en su descripción matemática de la realidad y a que esta descripción se basó, en gran medida, en una adecuada representación de la materia basada en la estructura atómica y subatómica de la misma. Y no es menos cierto que la misma aproximación ha permitido acceder a la estructura de las macromoléculas biológicas y a la lógica de sus funciones. Del mismo modo, los nuevos desarrollos en el campo de las llamadas teorías de cuerdas nos ofrecen la posibilidad de alcanzar el sueño de Einstein: una teoría unificada de todas las interacciones fundamentales. Cuando se logre, poseeremos una nueva imagen del cosmos con dimensiones ocultas, universos múltiples y tal vez respuestas inesperadas a viejas preguntas acerca del origen de la materia, la energía y el propio universo. Toda una hazaña intelectual de enormes consecuencias. Pero enfrentada a la complejidad, esto es, al comportamiento de sistemas formados por múltiples elementos en interacción, ya sea la sociedad, el cerebro, un ecosistema o simplemente una célula viva, la aproximación reduccionista falla por completo. Al intentar comprender fenómenos a escalas superiores a partir de escalas inferiores topamos con una realidad en la que las interacciones entre elementos crean nuevos fenómenos. Es este poder creativo del intercambio de información lo que hace al mundo tan interesante y complejo.

El todo y las partes

La idea de entender los sistemas a partir de sus elementos básicos es indudablemente atractiva. De hecho parece casi natural, y con la llegada de la física cuántica todo parecía sugerir que una buena teoría de la realidad podría extraerse a partir de las propiedades de la materia en su escala más íntima. El matemático Paul Dirac afirmó que con la ayuda de la mecánica cuántica, la química se reduciría a la física como un mero caso particular de esta última. Podríamos seguir extrapolando con facilidad hacia arriba: la biología como un caso especial de la química o la sociedad como una configuración especial de lo vivo. La física permitiría de esta forma elaborar una «Teoría de Todo» (TDT) como a algunos les gusta afirmar. Empleando las ecuaciones fundamentales que describen el comportamiento de materia y energía al nivel microscópico, podríamos aspirar —nos dicen los proponentes de la TDT— a comprender todos y cada uno de los fenómenos del mundo real. ¿Es ésta una afirmación razonable? Lo cierto es que pese a lo mucho que se ha avanzado desde la construcción de la teoría cuántica, su capacidad de explicar fenómenos químicos se ha revelado lamentablemente pobre, por no hablar de su casi nulo papel en biología. En este sentido, los genetistas y biólogos moleculares, por citar un ejemplo, han desarrollado un vasto cuerpo de conocimiento acerca del ADN y su evolución que apenas tiene nada que agradecer a la mecánica cuántica.

Lo complejo nos rodea y forma parte de nosotros. ¿Qué define esta complejidad? Ésta es una pregunta difícil, pero podemos responderla de manera bastante general. De una parte, la ya mencionada presencia de propiedades emergentes, que no pueden explicarse acudiendo a las propiedades de los componentes. De otra, la existencia de cierta invariancia del todo pese a los cambios y fluctuaciones en sus partes. Aunque hormigas o neuronas puedan morir o fallar, ni el hormiguero ni el cerebro se darán por enterados. Sus propiedades e identidad como sistema se mantienen. Lo que define a ambos sistemas no es la presencia o ausencia de ciertas partes, sino algo que las trasciende, un orden de nivel superior que no podemos comprimir. Este orden irreducible es la esencia de lo complejo: si intentamos explicarlo mediante aquello que tiene lugar en una escala inferior, nuestra comprensión simplemente se evapora. El origen de esta irreductibilidad reside en la presencia de interacciones entre elementos. Todo sistema complejo posee elementos que, en una forma u otra, intercambian información entre sí a través de algún medio. Este flujo de información es generado por los elementos constituyentes, y a su vez cambia el estado de los últimos, en un círculo lógico que no podemos romper.

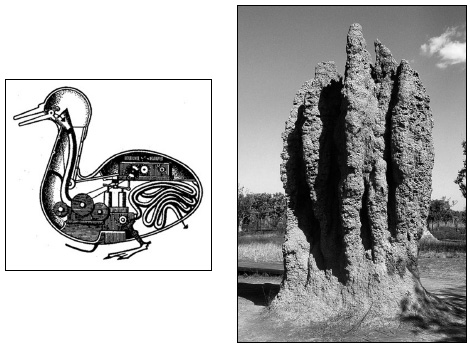

La naturaleza nos ilustra constantemente acerca de la presencia de este orden irreducible (figura 1.2). Un ejemplo especialmente claro nos lo dan los insectos sociales. Tomemos las termitas. En las sabanas de África, los termiteros pueden alcanzar varios metros de altura, en cuyo interior una compleja estructura de galerías conecta distintos niveles entre sí mediante un sistema de refrigeración sofisticado. Los individuos que han construido estas estructuras son extraordinariamente pequeños si los comparamos con el tamaño de sus nidos, que pueden tener diez mil veces el tamaño de una termita y una altura de hasta seis metros. Si el tamaño de las termitas fuera el de un ser humano, el termitero equivalente alcanzaría varios kilómetros de altura, desafiando cualquier catedral existente en grandeza y dimensiones. Armados por la visión reduccionista, concluiríamos con facilidad que los individuos de la colonia poseen algún tipo de conocimiento acerca del termitero. Algo así como los obreros que construyen un edificio ayudados de planos pero sobre todo de una intención y un conocimiento previo ya definidos. Pero la realidad es que estos obreros carecen de cualquier conocimiento general del sistema y desconocen la existencia de cualquier plano o diseño. Las termitas son de hecho ciegas y —desde nuestra perspectiva— bastante estúpidas. Por más horas que nos pasáramos estudiando el comportamiento de individuos aislados, no llegaríamos a comprender cómo surge la complejidad a nivel de la colonia. El termitero que se alza en mitad de la sabana es el resultado de la inteligencia colectiva de toda la colonia. Sin un plan de trabajo predefinido ni jerarquía, la colonia es capaz, a partir de la información mínima intercambiada por sus componentes, de construir estructuras que desafían el diseño óptimo de cualquier estudio de arquitectura.

Un ejemplo distinto, pero relacionado con el anterior, nos lo da el cerebro. La mente es capaz de hazañas asombrosas, entre las cuales se encuentra nuestra capacidad de memorizar. Recordar el pasado es un atributo de los seres humanos que marca una diferencia fundamental con otras especies. Situarnos en el presente, pero también en el pasado e incluso en el futuro. ¿Cuál es el origen de la memoria? Y si reside en alguna parte, ¿dónde se halla? Durante siglos se especuló acerca de su naturaleza y su posible localización física y el rápido desarrollo de las neurociencias arrojó mucha luz acerca de los mecanismos moleculares implicados en ésta. Así, pudo saberse que parte de la respuesta a nuestra pregunta residía en las conexiones entre neuronas. El estímulo repetido procedente de una señal externa puede afectar a una de estas conexiones de forma que la repetición se convierta en una marca permanente. Esta marca molecular permite en una nueva ocasión identificar con rapidez la señal «aprendida».

En experimentos con organismos simples (como ciertos tipos de invertebrados) en los que los circuitos neuronales son de escasa complejidad, es posible trazar el rastro que las señales han dejado en el individuo y observar cómo algunas neuronas han sido modificadas de forma que respondan con mayor facilidad a un estímulo anterior. Pero la memoria compleja, aquella que nos permite reconocer un rostro o recordar un lugar o una situación, no reside en neuronas individuales ni tiene explicación directa en el dominio de lo celular o molecular. Por el contrario, los recuerdos son el resultado de la actividad coordinada de decenas de miles de neuronas que intercambian señales entre sí. Y algo similar ocurre con otras propiedades que emergen de la actividad cerebral. Entre todas ellas, destaca la conciencia como el fenómeno más interesante. Aunque todos sabemos lo que es, resulta difícil de explicar y todo indica que se trata de un atributo esencialmente humano, posiblemente ligado al lenguaje y a una expansión extraordinaria experimentada por la corteza cerebral. De formas que aún ignoramos, las redes neuronales que de manera constante cambian en el interior de nuestro cráneo dan sentido al mundo externo y nos permiten interrogar a la naturaleza en busca de respuestas.

Figura 1.2. Reduccionismo y emergencia. La visión cartesiana del mundo imaginaba todo sistema como reducible a un conjunto de partes independientes que definirían una máquina, algo así como un autómata (a la izquierda, la ilustración muestra el célebre ánade de Vaucauson). Las construcciones llevadas a cabo por las termitas (derecha) ilustran a la perfección la existencia de propiedades emergentes. Si bien los individuos carecen de la capacidad de diseñar o construir estas estructuras, el superorganismo formado por la colonia sí posee esta capacidad. (Fotografía reproducida por cortesía de Brian von Yee Yap.)

Figura 1.3. Un conjunto de objetos de naturaleza vegetal... ¿qué nos dice? (Dibujo de Ricard Solé.)

El orden que vemos a la escala de la colonia de termitas, en el cerebro o en el desarrollo de un organismo es un orden irreducible: no lo podemos descomponer en pequeñas piezas como un puzle. El todo es más que la suma de las partes o, quizá más apropiadamente, el todo es distinto de la suma de las partes. Para situar esta idea con claridad, observemos por un momento el dibujo de la figura 1.3. Nos muestra un conjunto de elementos vegetales que parecen no tener ninguna relación especial entre sí. Parece de hecho una colección bastante arbitraria de objetos, que no evocan en nosotros ningún tipo de idea o imagen más allá de lo que cada objeto nos recuerda o sugiere. Y sin embargo, combinados de la forma adecuada, el resultado puede ser enormemente sugestivo. Si unimos los elementos de nuestra colección de vegetales y lo hacemos de la forma adecuada, obtenemos una imagen clara de una cabeza (figura 1.4) en la que un rostro bien definido es inmediatamente identificado por nuestro cerebro. Lo que le da este significado es el conjunto de interacciones y cómo éstas forman un mapa adecuado que nos evoca un rostro. Es muy posible que un conjunto distinto de frutas, colocadas de un modo similar, dieran el mismo resultado. En este sentido, podemos representar el cuadro (nuestro «sistema») mediante una red que relaciona en el espacio los componentes dispersos. Sin la red, que nos dice quién está en contacto con quién, el sistema carece de sentido.

Figura 1.4. Inspirada en el cuadro de Archimboldo El verano (pintado hacia 1573), la imagen nos muestra una cabeza humana obtenida por combinación del conjunto de elementos de la figura anterior. (Dibujo de Ricard Solé.)

La lección que obtenemos de los ejemplos anteriores, y de otros que veremos a lo largo del libro, es que lo complejo tiene mucho más que ver con la naturaleza de las interacciones que con la naturaleza de los objetos que interaccionan, aunque estos últimos imponen algunas limitaciones sobre lo que puede ocurrir en el siguiente nivel. Comprender la complejidad requiere abandonar el enfoque analítico por una forma de mirar a la realidad en la que añadimos un elemento esencial: el mapa de conexiones entre elementos. Necesitamos este mapa para dar sentido al mundo.

Redes y mapas

El mundo anterior a la llegada de la comunicación a distancia, a la que estamos tan habituados, sólo podía imaginarse a través de los ojos de los cartógrafos. Cualquiera podía recorrer con el dedo uno de aquellos mapas hasta llegar a un espacio en blanco. Más allá de aquellos límites nada era seguro. Los espacios en blanco eran el dominio del pensamiento, dado que nadie los había alcanzado aún. Algo parecido a lo que ocurre en ciencia: el conocimiento acumulado por generaciones de investigadores traza un mapa de lo conocido cuya geografía podemos recorrer con mejor o peor fortuna. Pero en algún momento alcanzamos sus límites y el viaje de verdad comienza. En esencia, la búsqueda del conocimiento científico reside en aventurarse por esos caminos inexplorados. Al alcanzarlos, nos damos cuenta de que nadie ha trazado los contornos de las costas por las que nos movemos y nadie nos puede decir qué encontraremos en nuestra travesía. Con suerte, añadiremos algunos trazos al mapa inicial y así otros podrán aventurarse aún más lejos. Tal vez nuestro descubrimiento sea modesto pero esencial para desbloquear un camino que permanecía cerrado. Si tenemos mucha suerte, podemos llegar a una playa llena de tesoros que ni tan sólo imaginábamos. Bajo un nuevo sol, desenterramos de la arena teorías y visiones inesperadas, que nos abren la puerta a un mundo nuevo.

Una de estas visiones es la que se presenta en este libro. Está basada en una nueva cartografía de la complejidad que habita un espacio de muchas dimensiones y ha sido trazada gracias a los esfuerzos de un gran número de científicos procedentes de distintas disciplinas. Una nueva forma de establecer mapas que conectan ciudades pero también individuos, moléculas, especies o neuronas. Que nos enseñan a pensar de un modo distinto y que definen los verdaderos mapas de la realidad, llenos de sorpresas y de nuevos espacios en blanco.