1

Granos

Según cuenta la tradición, en el año 450 antes de nuestra era un hombre viajó en barco de Mileto a Abdera (figura 1.1). Fue un viaje fundamental en la historia del conocimiento.

Seguramente el hombre huía de los cambios políticos que estaban produciéndose en Mileto, donde la aristocracia intentaba tomar el poder por la fuerza. Mileto había sido una polis griega rica y floreciente, quizá la principal ciudad del mundo griego antes del siglo de oro de Atenas y Esparta. Había sido un centro comercial muy activo y dominaba una red de casi un centenar de colonias y puertos comerciales que se extendían del Mar Negro a Egipto. A la ciudad llegaban caravanas de Mesopotamia y barcos de medio Mediterráneo, y en ella circulaban las ideas.

En el siglo anterior se había producido en Mileto una revolución del pensamiento que fue fundamental para la humanidad. Un grupo de pensadores se había replanteado el modo de hacer preguntas sobre el mundo y de buscar respuestas. El más grande de ellos había sido Anaximandro.

Los hombres se han preguntado siempre, o al menos desde que existen textos escritos, cómo se creó el mundo, de qué estaba hecho, cómo se ordenaba, por qué ocurrían los fenómenos naturales. Durante miles de años se habían dado respuestas similares y que tenían que ver con complicadas historias de espíritus, dioses, animales imaginarios y mitológicos, y cosas por el estilo. Desde las tablillas de caracteres cuneiformes a los antiguos textos chinos, desde los jeroglíficos de las pirámides a los mitos sioux, desde los más antiguos textos hindúes a la Biblia, desde las historias africanas a las de los aborígenes australianos, todo es una colorida pero, en el fondo, tediosa sucesión de Serpientes Plumadas y Grandes Vacas, dioses iracundos, belicosos o amables que crean el mundo soplando sobre abismos, diciendo Fiat lux o saliendo de huevos de piedra.

Figura 1.1 El viaje de Leucipo de Mileto, fundador de la escuela atomista (hacia 450 a.C.).

Pero, de pronto, en Mileto, a principios del siglo VI antes de nuestra era, Tales, su discípulo Anaximandro, Hecateo y su escuela descubren otro modo de buscar respuestas. Es un modo que no recurre a mitos, espíritus ni dioses, sino que busca respuestas en la naturaleza misma de las cosas. Esta inmensa revolución del pensamiento inaugura una nueva forma de conocer y constituye la primera aurora del pensamiento científico.

Los milesios comprenden que, mediante la observación, la razón y sobre todo el pensamiento crítico, evitando buscar en la fantasía, los mitos antiguos y la religión las respuestas a lo que no conocemos, podemos corregir una y otra vez nuestro punto de vista sobre el mundo, descubrir aspectos de la realidad que a simple vista pasan inadvertidos y aprender cosas nuevas.

El descubrimiento quizá decisivo es el de un estilo de pensamiento nuevo, según el cual el alumno ya no está obligado a respetar y compartir las ideas del maestro, sino que puede rechazar o criticar las que considera mejorables. Esta tercera vía, a caballo entre la adhesión a una escuela y la oposición a ella, es la que conduce al inmenso desarrollo del pensamiento filosófico que sigue: desde ese momento, el conocimiento empieza a crecer vertiginosamente, alimentándose del pasado pero también de la posibilidad de criticar, y por tanto mejorar, ese mismo saber. El íncipit fulminante del libro de historia de Hecateo da la clave del pensamiento crítico: «Escribo cosas que yo creo verdaderas, pues los relatos de los griegos me parecen llenos de contradicciones y ridiculeces».

Y cuenta la leyenda según la cual Hércules baja al Hades desde el cabo Ténaro. Hecateo visita el cabo, ve que no hay ningún camino subterráneo ni ninguna entrada al Hades y juzga que la leyenda es falsa. Es el alba de una nueva era.

La eficacia de este nuevo planteamiento cognoscitivo es inmediata e impresionante. En pocos años, Anaximandro comprende que la Tierra flota en el cielo y que éste se extiende también por debajo de la Tierra; que el agua de la lluvia procede de la evaporación del agua terrestre; que la variedad de las sustancias del mundo debe poder reducirse a un único y sencillo elemento, al que llama ἀπείρων (ápeiron), lo indistinto; que los animales y las plantas evolucionan y se adaptan a los cambios ambientales; que el hombre debe de haber evolucionado a partir de otros animales, etcétera, con lo que sienta las bases de una forma de entender el mundo que sigue siendo la nuestra.

Situada en la confluencia de la naciente civilización griega y los antiguos imperios de Egipto y Mesopotamia, alimentada por el saber de éstos pero inmersa en el ambiente de libertad y fluidez política típicamente griego, en un espacio social en el que no hay palacios imperiales ni poderosas castas sacerdotales y los ciudadanos debaten su destino en la calle, Mileto es el lugar donde por primera vez los hombres discuten colectivamente sus leyes, se reúne el primer parlamento de la historia —el Panjonio, santuario en el que se congregaban los delegados de la Liga Jónica— y se pone en duda la idea de que sólo los dioses pueden explicar los hechos incomprensibles del mundo. Debatiendo pueden tomarse las mejores decisiones para la comunidad; debatiendo puede llegar a entenderse el mundo. Ésta es la inmensa herencia de Mileto, cuna de la filosofía, de las ciencias naturales, de los estudios geográficos e históricos. No es exagerado afirmar que toda la tradición científica y filosófica mediterránea, occidental y moderna tiene una raíz fundamental en la especulación de los pensadores de Mileto del siglo VI a.C.1

Esta Mileto luminosa tuvo luego un final horrible. Con la llegada del Imperio persa y a consecuencia de una rebelión fallida contra el imperio, la ciudad fue destruida en el 494 a.C. y muchos de sus habitantes fueron reducidos a la esclavitud. En Atenas, el poeta Frínico compuso una tragedia titulada La toma de Mileto que conmovió profundamente a los atenienses, al punto de que prohibieron que volviera a representarse por el mucho dolor que causaba. Sin embargo, veinte años después, los griegos conjuraron la amenaza persa, Mileto renació, se repobló y volvió a ser un foco de comercio e ideas, y siguió irradiando su pensamiento y su espíritu.

Este espíritu debió de animar al personaje al que mencionábamos al principio del capítulo, y que, según la tradición, en el año 450 a.C. se embarcó en Mileto rumbo a Abdera. Se llamaba Leucipo. De su vida sabemos poco.2 Escribió un libro titulado La gran cosmología. En Abdera fundó una escuela científica y filosófica a la que pronto se unió un joven discípulo cuya larga sombra había de proyectarse sobre el pensamiento de todos los tiempos: Demócrito (figura 1.2).

Figura 1.2 Demócrito de Abdera.

El pensamiento de uno y otro se confunde. Sus textos originales se han perdido. Leucipo fue el maestro. Demócrito fue el gran alumno: escribió numerosos textos sobre todos los campos del saber y fue profundamente respetado en la Antigüedad por quienes conocieron esos textos. Se lo consideró uno de los más grandes sabios. «El más perspicaz de todos los antiguos», lo llama Séneca.3 «¿A quién podemos comparar con él, no sólo por la grandeza de su ingenio, sino también de su ánimo?», se pregunta Cicerón.4 Él erigió la vasta catedral del atomismo antiguo.

¿Qué descubrieron, pues, Leucipo y Demócrito? Los milesios comprendieron que el mundo podía entenderse con la razón. Estaban convencidos de que la variedad de los fenómenos naturales podía reducirse a algo simple y trataron de averiguar qué era ese algo. Concibieron una especie de sustancia elemental de la que todo podía hacerse. Anaxímenes de Mileto imaginó que esta sustancia podía condensarse y expandirse y transformarse así en todos los elementos que componen el mundo. Era un germen de física, rudimentario, pero que iba en la buena dirección. Hacía falta una idea, una gran idea, una gran visión, que diera cuenta del orden oculto del mundo. Esta idea la tuvieron Leucipo y Demócrito.

La gran idea del sistema de Demócrito es sumamente sencilla: el universo consiste en un espacio vacío ilimitado en el que flotan innumerables átomos. En el universo no hay nada más. El espacio no tiene límites, ni arriba ni abajo, ni centro ni confines. Los átomos no tienen cualidades, aparte de su forma. No tienen peso, ni color, ni sabor. «Todo es opinión: lo dulce, lo amargo, lo caliente, lo frío, el color. Lo único que existe en realidad son los átomos y el vacío.»5

Los átomos son indivisibles y son los granos elementales de la realidad. No pueden subdividirse y todo está constituido por ellos. Se mueven libremente por el espacio, chocan, se acercan, se alejan, tiran uno del otro. Los átomos afines se atraen y se agrupan.

Ésta es la estructura del mundo. Ésta es la realidad. Todo lo demás no es sino el producto derivado, casual y accidental de este movimiento y de esta combinación de átomos. La combinación de átomos produce la infinita variedad de todas las sustancias que forman el mundo.

Cuando los átomos se agregan, lo único que cuenta, lo único que existe, es la forma que adoptan y la manera como se disponen en la estructura y se combinan. Así como combinando la veintena de letras del alfabeto se pueden escribir tragedias y comedias, historias ridículas o grandes poemas épicos, así combinando los átomos elementales se obtiene el mundo en su infinita variedad. La metáfora es de Demócrito.6

Esta inmensa danza de átomos no tiene ninguna finalidad, ningún propósito. Nosotros, como el resto de la naturaleza, somos uno de los muchos resultados de esta danza infinita. La naturaleza no cesa de experimentar con formas y estructuras, y nosotros, como los demás animales, somos el producto de una selección casual y accidental que se ha producido a lo largo de un larguísimo periodo de tiempo. Nuestra vida es un combinarse de átomos, nuestro pensamiento está hecho de átomos sutiles, nuestros sueños son el producto de átomos, nuestras esperanzas y nuestras emociones están escritas en el lenguaje formado por la combinación de los átomos, la luz que vemos son átomos que nos traen imágenes. De átomos están hechos los mares, las ciudades y las estrellas. Es una visión inmensa, ilimitada, simplicísima y poderosísima, sobre la que luego se construirá el saber de una civilización.

Con esta base, y en decenas de libros, Demócrito construye un vasto sistema en el que trata cuestiones de física, de filosofía, de ética, de política, de cosmología. Escribe sobre lengua, sobre religión, sobre el nacimiento de las sociedades humanas y mucho más. (Impresiona el comienzo de su Pequeña cosmología: «En esta obra trato de todas las cosas».) Todos estos libros se han perdido. Sólo conocemos su pensamiento por referencias, citas y compendios de otros autores antiguos.7 Lo que de esos libros emerge es un humanismo profundo, racionalista y materialista.8 En Demócrito se alía una gran atención a la naturaleza, que observa con una límpida visión naturalista de la que ha eliminado todo residuo de pensamiento mítico, con un gran interés por la humanidad y una profunda visión ética de la vida, que se anticipa dos mil años a lo mejor de la Ilustración dieciochesca. El ideal ético de Demócrito es la serenidad de ánimo, que se alcanza gracias a la moderación y al equilibrio, a la razón y a no dejarse llevar por las pasiones.

Platón y Aristóteles conocieron bien a Demócrito y combatieron sus ideas. Lo hicieron con ideas alternativas que luego, y durante siglos, obstaculizaron el progreso del conocimiento. Los dos rechazaron las explicaciones naturalistas de Demócrito e interpretaron el mundo en términos finalistas, esto es, pensando que todo lo que ocurre tiene una finalidad, forma de pensar que había de revelarse muy poco útil para entender la naturaleza, o que la entendía en términos de bien y mal, con lo que confundía cuestiones humanas con otras que nada tienen que ver con lo humano.

Aristóteles trata profusamente de las ideas de Demócrito y lo hace con mucho respeto. Platón nunca cita a Demócrito, aunque es opinión común entre los estudiosos actuales que no lo cita porque no quiere, no porque no lo conozca. La crítica a las ideas democríteas está implícita en muchos textos de Platón, por ejemplo en su crítica a los «físicos». En un pasaje del Fedón, Platón pone en boca de Sócrates un reproche dirigido a todos los «físicos» que tendrá consecuencias: Platón lamenta que, cuando los «físicos» le explican que la Tierra es redonda, no sepan decirle qué «bien» le reporta a la Tierra ser redonda, por qué ser redonda es bueno para ella. El Sócrates platónico cuenta que se entusiasmó por la física, pero que luego se desengañó:

Creía que me diría si la Tierra era plana o redonda, pero que luego me explicaría por qué es necesario que tenga esa forma, partiendo del principio de lo mejor y demostrándome que lo mejor para la Tierra es tener esa forma; y que si me hubiera dicho que la Tierra es el centro del mundo, me demostraría que estar en el centro es bueno para la Tierra.9

¡Qué desencaminado estaba en esto el gran Platón!

¿Tiene un límite la divisibilidad?

Richard Feynman, el físico más grande de la segunda mitad del siglo XX, escribe al principio de sus preciosas lecciones introductorias de física:

Si un cataclismo destruyera todo el conocimiento científico y sólo pudiéramos transmitir una frase a las generaciones futuras, ¿qué afirmación podría contener la mayor cantidad posible de información en la menor cantidad de palabras? Creo que sería la hipótesis de que todas las cosas están hechas de átomos. En esta frase se concentra muchísima información sobre el mundo, a poco que usemos la imaginación y el pensamiento.10

A la idea de que todo está hecho de átomos ya llegó Demócrito, sin necesidad de toda la física moderna. ¿Cómo lo hizo?

Demócrito tenía argumentos basados en la observación; por ejemplo, suponía (correctamente) que el hecho de que una rueda se desgaste o la ropa tendida se seque se debe a la lenta pérdida de pequeñísimas partículas de madera o agua. Y tenía también argumentos filosóficos. Nos detendremos en éstos porque su fuerza llega hasta la gravedad cuántica.

Demócrito observa que la materia no puede ser un todo continuo, porque hay algo contradictorio en la idea de que lo sea. Conocemos su argumentación gracias a Aristóteles.11 Imaginemos, dice Demócrito, que la materia puede dividirse hasta el infinito, esto es, que puede trocearse un número infinito de veces. E imaginemos que, efectivamente, troceamos una porción de materia hasta el infinito. ¿Qué nos queda?

¿Podrían quedarnos partículas extensas? No, porque si así fuera, aún no habríamos troceado la materia hasta el infinito. Por tanto, debemos seguir troceándola hasta que sólo nos queden puntos sin extensión. Pero si entonces intentamos recomponer la materia a partir de esos puntos, vemos que juntando dos puntos sin extensión no se obtiene nada con extensión, ni juntando tres, ni cuatro. Por muchos puntos que juntemos, nunca obtendremos nada con extensión, porque los puntos no tienen extensión. Por consiguiente, no podemos pensar que la materia está hecha de puntos sin extensión, porque, por muchos que juntemos, jamás obtendremos nada con extensión. La única posibilidad —concluye Demócrito— es que los trozos de materia estén hechos de un número finito de trocitos discontinuos, indivisibles, pero finitos: los átomos.

El origen de esta manera sutil de argumentar es anterior a Demócrito. Viene de la región de Cilento, en el sur de Italia, de una ciudad que hoy se llama Velia y en el siglo V a.C. se llamaba Elea y era una floreciente colonia griega. Allí había vivido Parménides, filósofo que se tomó quizá demasiado a la letra el racionalismo de Mileto y la gran idea, nacida en esta ciudad, de que la razón nos enseña hasta qué punto las cosas pueden ser distintas de lo que parecen. Para llegar a la verdad, Parménides siguió una vía puramente racional que lo llevó a declarar ilusorias todas las apariencias, con lo que abrió un camino que conduciría a la metafísica y se alejó de lo que más tarde se llamaría «ciencia natural».

Su discípulo Zenón, de Elea también, había aportado argumentos sutiles en apoyo de este racionalismo fundamentalista, que niega radicalmente la credibilidad de la apariencia. Entre estos argumentos se cuentan una serie de paradojas que se han hecho famosas precisamente con el nombre de «paradojas de Zenón», y que quieren probar que todas las apariencias son ilusorias demostrando que la idea común de movimiento es absurda.12

La más famosa de las paradojas de Zenón se presenta en forma de fábula: una tortuga desafía a Aquiles a una larga carrera partiendo ella con una ventaja de diez metros. ¿Conseguirá Aquiles alcanzar a la tortuga? Zenón argumenta que, en rigor, Aquiles no lo logrará. Antes de hacerlo, Aquiles tendrá que recorrer esos diez metros, para lo cual empleará un determinado tiempo. En ese tiempo, la tortuga habrá avanzado unos centímetros. Para recorrer esos centímetros, Aquiles necesitará otro poco de tiempo, durante el cual la tortuga, a su vez, habrá avanzado otro tanto, y así infinitamente. Aquiles necesita, pues, un número infinito de tiempos para alcanzar a la tortuga, y un número infinito de tiempos, argumenta Zenón, es un tiempo infinito. En consecuencia, concluye, Aquiles empleará un tiempo infinito en alcanzar a la tortuga, con lo cual no podremos ver a Aquiles alcanzarla. Pero como sí vemos a Aquiles alcanzar y adelantar a todas las tortugas que quiere, se deduce que lo que vemos es irracional y por tanto ilusorio.

Digamos la verdad: no convence. ¿Dónde está el error? Una respuesta posible es que Zenón se equivoca porque no es cierto que, sumando un número infinito de cosas, se obtenga una cosa infinita. Imaginemos que cortamos una cuerda por la mitad, y luego la mitad de la mitad, así hasta el infinito. Al final tendremos un número infinito de cuerdas, cada vez más pequeñas, pero cuya suma será finita, porque al final será como la cuerda de la que partíamos. Por tanto, un número infinito de cuerdas puede formar una cuerda finita; un número infinito de tiempos puede hacer un tiempo finito, y el héroe, aunque deba recorrer un número infinito de trechos, cada vez más pequeños, empleando en cada uno de ellos un tiempo finito, acabará por alcanzar a la tortuga en un tiempo finito.13

La aparente paradoja parece resuelta. La solución es la idea del continuo, esto es, la idea de que pueden existir tiempos arbitrariamente pequeños y que un número infinito de ellos sumen un tiempo finito. Aristóteles es el primero que intuye esta posibilidad, que la matemática moderna ha desarrollado en profundidad.

Pero ¿de verdad es ésta la solución correcta en el mundo real? ¿De verdad existen cuerdas arbitrariamente pequeñas? ¿De verdad podemos cortar una cuerda un número arbitrariamente grande de veces? ¿De verdad existen tiempos infinitamente pequeños? ¿De verdad existen espacios infinitamente pequeños? Ésta es la cuestión con la que tendrá que enfrentarse la gravedad cuántica.

Según una tradición antigua, Zenón conoció a Leucipo y fue su maestro. Leucipo sabía, pues, de las elucubraciones de Zenón. Pero les encontró una solución distinta. ¿Y si, sugiere Leucipo, no existe nada arbitrariamente pequeño y la divisibilidad tiene un límite?

El universo es granular, no continuo. Con puntos infinitamente pequeños no podría construirse nada extenso (como en el argumento de Demócrito transmitido por Aristóteles que hemos visto antes). La extensión de la cuerda debe estar formada por un número finito de objetos de un tamaño finito. La cuerda no se puede trocear hasta el infinito; la materia no es continua, está formada de átomos de tamaño finito.

Sea o no acertado el argumento abstracto, la conclusión —hoy lo sabemos— sí es acertada. La materia tiene, efectivamente, una estructura atómica. Si divido una gota de agua en dos obtengo dos gotas de agua, que puedo volver a dividir. Pero no puedo seguir dividiéndola hasta el infinito. En algún momento tendré una molécula sola y ése es el fin. No existen gotas de agua más pequeñas que una molécula de agua.

¿Cómo lo sabemos hoy? Los indicios se han acumulado a lo largo de los siglos. Muchos proceden de la química. Las sustancias químicas están compuestas de combinaciones de unos cuantos elementos en proporciones (de peso) dadas por números enteros. Los químicos concebían las sustancias como compuestos de moléculas formadas por combinaciones fijas de átomos. Por ejemplo, el agua, H2O, está compuesta de dos partes de hidrógeno y una de oxígeno.

Pero no eran sino indicios. Todavía a principios del siglo pasado, muchos científicos y filósofos creían que la hipótesis atómica era una tontería. Uno de ellos, por ejemplo, era el importante físico y filósofo Ernst Mach, cuyas ideas sobre el espacio serán de gran importancia para Einstein. Al término de una conferencia de Boltzmann en la Academia Imperial de la Ciencia de Viena, Mach declara públicamente: «¡Yo no creo que los átomos existan!». Estamos en 1897. Muchos consideraban, como Mach, que la notación de los químicos no era más que un método convencional de registrar reglas de reacciones químicas y que en la realidad no existían moléculas de agua compuestas de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Los átomos no se ven, decían. Ni podrán verse nunca. Además, ¿de qué tamaño son?, preguntaban. Demócrito no fue capaz de medir el tamaño de sus átomos...

La prueba definitiva de la llamada «hipótesis atómica», según la cual la materia está compuesta de átomos, no llegó hasta 1905. La prueba definitiva de la hipótesis atómica de Leucipo y de Demócrito la halla un joven de veinticinco años rebelde e inquieto que había estudiado física, aunque, no habiendo podido encontrar trabajo como físico, se gana la vida como empleado en la oficina de patentes de Berna. Hablaré mucho de este joven en lo que queda del libro, así como de los tres artículos que en 1905 envía a la revista de física más prestigiosa de la época, Annalen der Physik. En el primero de estos artículos este joven demuestra definitivamente que los átomos existen y calcula su dimensión, con lo que cierra para siempre la cuestión que Leucipo y Demócrito dejaron abierta veintitrés siglos antes.

Este joven se llama, claro está, Albert Einstein (figura 1.3).

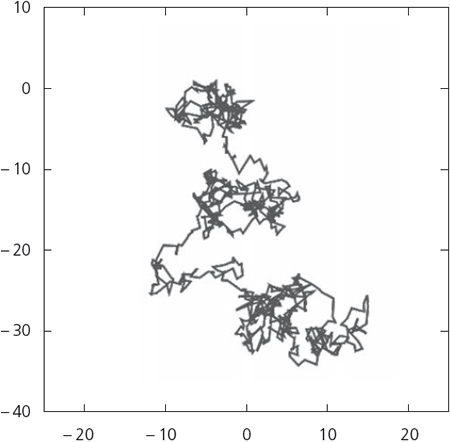

¿Cómo hace todo eso? La idea es extremadamente simple y cualquiera, desde los tiempos de Demócrito en adelante, habría podido llegar a ella sólo con haber tenido la perspicacia de Einstein y el suficiente dominio de las matemáticas como para hacer cuentas, no fáciles, por cierto. La idea es ésta: si observamos atentamente partículas muy pequeñas, como motas de polvo o granos de polen, suspendidas en un líquido o en el aire, vemos que vibran. Llevadas por esta vibración, van y vienen zigzagueando y alejándose poco a poco del punto de partida. Este movimiento zigzagueante de las partículas en un fluido se ha llamado «movimiento browniano», por el biólogo que lo describió en el siglo XIX, Robert Brown. La figura 1.4 ilustra la trayectoria típica de una partícula que se mueve así. Es como si las partículas recibieran golpes al azar por todas partes. De hecho, no es «como si» los recibieran: los reciben. Van y vienen porque son golpeadas por moléculas de aire, unas veces por un lado y otras por otro.

Figura 1.3 Albert Einstein.

El asunto es el siguiente: moléculas de aire hay muchísimas y, de media, golpean al gránulo por un lado tantas veces como lo golpean por otro. Si las moléculas de aire fueran infinitamente pequeñas e infinitamente numerosas, el efecto de los choques por un lado y por otro se equilibraría en todo momento y el gránulo no se movería. Pero la dimensión finita de las moléculas y el hecho de que su número sea también finito y no infinito provocan fluctuaciones (ésta es la palabra clave) que hacen que los choques nunca se equilibren exactamente en todo momento, sino sólo de media.

Figura 1.4 Trayectoria browniana típica.

Imaginemos por un momento que hubiera pocas moléculas y que fueran bastante grandes: en ese caso el gránulo recibiría un golpe de vez en cuando, uno por un lado, otro por el otro, lo que haría que se desplazara mucho de aquí para allá, como hace un balón cuando lo golpean unos niños en un campo de fútbol. De hecho, cuanto más pequeñas son las moléculas, más se equilibran los golpes en un breve espacio de tiempo y menos se mueve el gránulo.

Teniendo en cuenta la magnitud del movimiento, que puede observarse, y con un poco de matemáticas, es posible, pues, deducir las dimensiones de la molécula. Es lo que hace Einstein con veinticinco años. Observando el movimiento de las partículas en los fluidos y midiendo sus zigzagueos, calcula las dimensiones de los átomos de Demócrito, de los gránulos elementales de los que está hecha la materia, y aporta, dos mil trescientos años después, la prueba definitiva de la principal intuición de Demócrito: la materia es granular.

La naturaleza de las cosas

A menudo pienso que la pérdida de la obra de Demócrito es la tragedia intelectual más grande que siguió a la caída de la civilización antigua. Invito al lector a leer en nota la lista de los títulos de Demócrito;15 es difícil no sentirse consternado al pensar lo que hemos perdido de una vasta reflexión científica de la Antigüedad.

Por desgracia, nos ha quedado todo Aristóteles, sobre el que se construyó el pensamiento occidental, y nada de Demócrito. Si nos hubiera quedado todo Demócrito y nada de Aristóteles, es posible que la historia intelectual de nuestra civilización hubiera sido mejor.

Pero siglos de pensamiento único monoteísta no han permitido que el naturalismo racionalista y materialista de Demócrito sobreviviera. El cierre de las escuelas de pensamiento antiguas y la destrucción de todos los textos que no estuvieran de acuerdo con el pensamiento cristiano han sido generales y sistemáticos, después de la brutal represión del paganismo que siguió a los edictos del emperador Teodosio en 390-391 d.C., que proclamaban el cristianismo religión única y obligatoria del imperio. Platón y Aristóteles, paganos que creían en la inmortalidad del alma, podían ser tolerados por un cristianismo triunfante, pero no Demócrito.

Hay un texto, sin embargo, que se ha salvado del desastre y nos ha llegado íntegro, por el cual conocemos un poco del pensamiento del atomismo antiguo y, sobre todo, del espíritu de aquella ciencia: el espléndido poema De la naturaleza de las cosas —De rerum natura— del poeta latino Lucrecio.

Lucrecio sigue la filosofía de Epicuro, discípulo de un discípulo de Demócrito. Epicuro se interesa más por cuestiones éticas que científicas y no tiene la profundidad de pensamiento de Demócrito. Transmite a veces de manera superficial el atomismo democríteo. Pero su visión del mundo natural es sustancialmente la misma que la del gran filósofo de Abdera. Lucrecio pone en verso el pensamiento de Epicuro, que es el atomismo de Demócrito, y de este modo salva de la catástrofe intelectual de los siglos oscuros una parte de este profundo pensamiento.

Lucrecio canta los átomos, el mar, la naturaleza, el cielo. Pone en versos luminosos cuestiones filosóficas, ideas científicas, argumentos sutiles.

Explicaré con qué fuerzas dirige la naturaleza el curso del Sol y el vagar de la Luna, de suerte que no tengamos que creer que corren su carrera anual entre el Cielo y la Tierra por su libre albedrío, ni que giran porque así lo manda un plan divino...16

La belleza del poema está en la sensación de maravilla que impregna la gran visión atomista, en la sensación de profunda unidad de las cosas que produce saber que estamos hechos de la misma sustancia que las estrellas y el mar:

Todos hemos nacido de la semilla celeste, todos tenemos el mismo padre, del que nuestra madre tierra recibe gotas de límpida lluvia para producir, pletórica, el dorado trigo, y los árboles frondosos, y la raza humana, y todas las generaciones de animales salvajes, ofreciéndonos el alimento con el que nutrimos nuestros cuerpos para llevar una vida grata y engendrar prole...17

Hay un sentimiento de calma luminosa y serenidad en todo el poema, que viene de saber que no existen dioses caprichosos que nos piden cosas difíciles y nos castigan. Hay una alegría vibrante y ligera ya desde los maravillosos versos del comienzo, dedicados a Venus, símbolo radiante de la fuerza creadora de la naturaleza:

De ti, diosa, de ti huyen los vientos y las nubes del cielo; por ti la tierra laboriosa engendra flores suaves y las extensiones del mar ríen y todo el cielo brilla con luz difusa.18

Hay una aceptación profunda de la vida de la que formamos parte:

¿Cómo no ver que la naturaleza sólo una cosa nos pide, con voz imperiosa: que el cuerpo no padezca dolor, que el alma goce con alegría, libre de cuidados y temores?19

Y hay una aceptación serena de la muerte inevitable que termina con todos los males y a la que no hay razón para temer. Para Lucrecio, la religión es ignorancia, la razón es la luz que ilumina.

El texto de Lucrecio, olvidado durante siglos, fue hallado por el humanista Poggio Bracciolini en enero de 1417 en la biblioteca de un monasterio de Alemania. Poggio había sido secretario de muchos papas y era un apasionado buscador de libros antiguos, en la estela de los grandes hallazgos de Francesco Petrarca. Su descubrimiento del texto de Quintiliano modificó los planes de estudio de las facultades de derecho de toda Europa y su hallazgo del tratado de arquitectura de Vitruvio transformó el modo de construir edificios. Pero su gran triunfo fue descubrir a Lucrecio. El libro que Poggio encontró se ha perdido, pero la copia que su amigo Niccolò Niccoli hizo de él aún se conserva en la biblioteca Laurenziana de Florencia, con el nombre de «Códice Laurenziano 35.30».

Claro está que el terreno estaba ya abonado para que naciera algo nuevo cuando Poggio devolvió a Europa el libro de Lucrecio. Ya en la generación de Dante se habían oído acentos bastante novedosos:

Vos que con los ojos me traspasasteis el corazón

y despertasteis mi mente que dormía

ved cómo la angustiosa vida mía

a fuerza de suspiros me destruye Amor.20

Pero el hallazgo del De rerum natura tuvo un efecto profundo en el Renacimiento italiano y europeo,21 y su eco resuena todavía directa o indirectamente en las páginas de autores que van de Galileo22 a Kepler,23 de Bacon a Maquiavelo. En Shakespeare, un siglo después de Poggio, hay una deliciosa alusión a los átomos:

Mercucio: ¡Ajá! Ahora veo que os ha visitado la reina Mab, nodriza de las hadas. Es menuda como un ágata en el dedo de un anciano y viene en un carro tirado por pequeños átomos, que corren por la nariz de los dormidos hombres...24

En los Ensayos de Montaigne hay al menos cien citas de Lucrecio. Pero la influencia directa de Lucrecio llega a Newton, Dalton, Spinoza, Darwin, Einstein. La misma idea de Einstein de que el movimiento browniano de las partículas menudas inmersas en un fluido revela la existencia de los átomos puede encontrarse en Lucrecio. Éste es el pasaje del De rerum natura en el que Lucrecio ofrece argumentos (una «prueba viva») en apoyo de la idea de los átomos:

... tenemos una prueba viva de ello delante de nuestros ojos: si miras con atención un rayo de sol que entra por un agujero en un cuarto oscuro, verás moverse en él multitud de pequeños cuerpos que chocan unos con otros y se acercan y se alejan sin cesar. De eso puedes deducir cómo se mueven los átomos en el espacio [...]

Fíjate bien: los corpúsculos que ves vagar y mezclarse en el rayo de sol muestran que la materia en la que flotan tiene movimientos imperceptibles e invisibles: de hecho, puedes ver que los corpúsculos cambian de dirección muy a menudo, yendo tan pronto hacia arriba como hacia abajo, tan pronto hacia aquí como hacia allá, en todas direcciones.

Esto ocurre porque los átomos se mueven de manera autónoma, y chocan contra las cosas pequeñas, cuyo movimiento viene determinado por estos choques [...]. Así pues, los átomos son el origen del movimiento de las cosas que vemos flotar en el rayo de sol, cuyo extraño movimiento no tendría otra causa clara.25

Einstein resucitó la «prueba viva» que Lucrecio presentó y que probablemente Demócrito concibió primero, y la traduce matemáticamente, llegando a calcular las dimensiones atómicas, con lo que la prueba resulta solidísima.

La Iglesia católica quiso pararle los pies a Lucrecio: en diciembre de 1516 el sínodo florentino prohibió que su obra se leyera en las escuelas. En 1551 el Concilio de Trento la condenó. Pero era demasiado tarde. Toda una visión del mundo, que el fundamentalismo cristiano medieval había borrado, reaparecía en una Europa que volvía a tener los ojos abiertos. No era sólo el naturalismo, el racionalismo, el ateísmo, el materialismo de Lucrecio lo que renacía en Europa. No era sólo una lúcida y serena meditación sobre la belleza del mundo. Era mucho más: era una estructura de pensamiento articulada y compleja para pensar la realidad, un modo nuevo y radicalmente distinto del que había dominado durante siglos el pensamiento de la Edad Media.

El cosmos medieval, que tan maravillosamente cantó Dante, se describía como una organización espiritual y jerárquica del universo que reflejaba la organización jerárquica de la sociedad europea: una estructura esférica cuyo centro era la Tierra; había una separación irreductible entre Tierra y Cielo; se daban explicaciones finalistas de todos los fenómenos naturales; existía el temor de Dios y de la muerte; se prestaba poca atención a la naturaleza; se tenía la idea de que una serie de formas anteriores a las cosas dictaban la estructura del mundo y de que la fuente del conocimiento sólo podían ser el pasado, la Revelación y la tradición...

En el mundo de Demócrito que canta Lucrecio no hay nada de todo esto. No hay temor de los dioses, ni fines ni causas del mundo, ni jerarquía cósmica, ni distinción entre Tierra y Cielo. Hay un amor profundo por la naturaleza, una inmersión serena en ella, un reconocimiento de que somos parte de ella, de que hombres, mujeres, animales, plantas y nubes son piezas orgánicas de un conjunto maravilloso y sin jerarquías. Hay un sentimiento de profundo universalismo, que se inspira en las espléndidas palabras de Demócrito: «Todas las tierras están abiertas al sabio, pues la patria de un alma virtuosa es el universo».26

Hay una aspiración a pensar el mundo en términos simples, a indagar y penetrar los secretos de la naturaleza, a saber más de lo que sabían nuestros padres. Y hay extraordinarios instrumentos conceptuales que emplearán Galileo, Kepler y Newton: la idea del movimiento libre y rectilíneo en el espacio; la idea de los cuerpos elementales y de sus interacciones, que construyen el mundo; la idea del espacio que contiene el mundo.

Y hay una idea sencilla de que la divisibilidad de las cosas tiene un límite, de que el mundo es granular. Una idea que interrumpe el infinito que cabe en nuestro puño. Esta idea es el fundamento de la hipótesis atómica y hoy, una vez más, está revelándose clave en el estudio de la gravedad cuántica.

El primero que supo hilvanar los hilos del ovillo que empieza a desenredarse a partir del naturalismo renacentista —y poner otra vez la gran visión democrítea, inmensamente reforzada, en el centro del pensamiento moderno— fue un inglés: el hombre de ciencia más grande de todos los tiempos y primer protagonista del siguiente capítulo.