4

—¿Sabes una cosa? En esta casa de locos he descubierto lo que soy.

—¿Y qué eres, tío?

—El verdadero Maurici Sin Tierra, Cronista del Viento, Inventor de Realidades, exmúsico, exfilológo, tu extío.

—Todavía eres mi tío.

—No. Ahora soy Cronista. No puedo ser tantas cosas al mismo tiempo. —Y, como excusándose, se comió la última pastilla de chocolate y murmuró—: Eres como un hijo para mí.

—Gracias.

—Lamento no haber tenido hijos...

Mi tío se recogió en el recuerdo y se quedó en silencio unos minutos muy largos y, al final, se puso a hablar con voz monótona y dijo que lamentaba no haber tenido ninguno. Casi tanto como me horrorizaría a mí tener alguno. Para mí, una hija, un hijo, son una forma biológica de continuidad, de cerrar el paso a la aniquilación. Una forma de construir una sonata o un soneto. Tu padre y yo lo teníamos hablado, antes de distanciarnos: él decía que sí, Maurici, de acuerdo, tener hijos es perpetuarse, pero el proceso de descendencia es implacable y actúa con convicción cuando se trata de borrar rastros. Se le da mejor que a la misma muerte. Puede que tu padre tuviera razón, porque ¿quién se acuerda del color que más le gustaba a mamá Amèlia? Y sólo hace ocho o diez años que murió. O veinte o treinta, no sé.

—Cinco.

—¿Qué?

—Que mi abuela Amèlia murió hace cinco años.

—Cinco...

Silencio. Los dedos, atolondrados, buscaron más chocolate, pero no lo encontraron y se quedaron quietos, oyendo decir a mi tío ¿y la obsesión que tenía madre por las rosas rojas del rosal de la entrada de casa? Sí: me acuerdo de esa manía, pero el recuerdo morirá conmigo. Los hijos de mis hijos, si los tuviera, ya no lo sabrían: y así, un día tras otro, los familiares difuntos se mueren un poquito más hasta no ser sino un simple nombre, y llega un momento en que desaparecen en un soplido de olvido como se pierde una semilla arrastrada por el viento. Entonces, ¿qué valor tiene eso que se dice ahora de que somos una cadena de genes que se reproducen por medio de las personas? Que me los presenten; que intenten escribir una sinfonía esos genes que, desde hace millones de años, subsisten entre las generaciones y a lo largo de ellas. Tu padre..., bueno: tu padre no tiene nada que ver, porque hace mil años que desapareció en zapatillas, en plena lluvia, después de decir salgo un momento. Y de tus abuelos ¿qué queda? (Y le dije que sí, me queda un recuerdo, tío. De los maternos, un recuerdo borroso de un piso oscuro del Ensanche barcelonés, un pellizco en la mejilla, caramelos a espaldas de mis padres y prisa de mis padres por irse; y las tías Mercè y Anna haciéndoles gracias y multiplicando la ración de caramelos a escondidas otra vez.) Pero ¿y los padres de los abuelos? Recortes dispersos de conversaciones: ni una sola fotografía. Tu bisabuelo Giró se llamaba Miquel, como tú. Pero ni tú ni tu hermano Miquel os llamáis Miquel por él, sino por una historia secreta de amor. Y tu bisabuela Leonor era hija de un soldado carlista que se llamaba Jaume Gispert, que tomó parte en la guerra carlista de los Matiners, junto a uno de los hombres de Galceran, y también en la tercera. Y, según dicen, era abanderado del Pretendiente. Y también dicen que en la vida civil era un honorable dorador de estatuas y se pasaba la vida recorriendo los caminos solitarios del país en la tartana, de iglesia en ermita, restaurando y repintando santos, cristos, vírgenes y artesonados de altares. Decían que era muy buen dorador. Pero nunca le vi la cara, ignoro con quién se casó, no sé si era zurdo o si le gustaba el pescado. Y por parte de tu padre, de los Gensana, la cosa mejora, sí, porque es una familia que huele a antigua y tiene delirio por guardar todos los papeles, además de un tío Maurici que se ha convertido en el Cronista Oficial. No en todas las familias hay un tío Maurici. Para bien o para mal. Por parte de los Gensana hay tantos papeles, que llego hasta Antoni Gensana i Pujades, el Primate de la estirpe. Pero más allá, nada de nada. Y todo lo que sé y te transmito lo he leído en los papeles o se lo he oído contar a las paredes de la casa, que hablan solas; o quizá lo haya visto en los ojos de las caras de la galería de retratos. O a lo mejor me lo contó mamá Amèlia, mi madre adoptiva, o Cinta, una de las criadas que había en la casa cuando llegué. Entre unos y otros, me enseñaron los retratos que estaban en la galería, encima de la capilla, que parecía que la hubieran construido con el único objetivo de dar cobijo a los retratos de los antepasados. ¿Sabes una cosa, Miquel? Hay cierta tendencia en la familia a querer pasar a la inmortalidad por medio de los retratos.

Tío Maurici tenía razón. Los retratos de la galería de retratos... que me llegaron, primorosamente empaquetados como una herencia valiosa cuando mi madre vendió la casa. Todavía no los he desempaquetado ni los he llevado al desván porque no tengo. Pero me acuerdo muy bien, porque los he visto toda la vida, la cara severa de Antoni Gensana con peluca y de su mujer, la estirada Adela Caimamí. Había dos cuadros de estos tatarabuelos. Y el mejor de ellos, seguramente el mejor de la colección, obra de Tremulles. También me acuerdo de las facciones de su hijo primogénito, Maur Gensana, y de su mujer, Josefina Portabella, y de su perrito de aguas que, según decía el rótulo dorado del marco, se llamaba Bonaparte. Estos tatarabuelos no eran afrancesados. De quien se conserva más documento gráfico es del hijo de los del perrito, otro Antoni Gensana, el tatarabuelo Ton, a quien llamaban, según los anales de tío Maurici, Antoni II el Pico de Oro, que probó fortuna en el enrevesado mundo de la política española de mediados del siglo diecinueve, siempre en el bando isabelino. No tardó en adquirir una fama inútil de orador parlamentario. Nunca se habría imaginado el pobre hombre que, con el paso del tiempo (y de los traviesos genes), su sangre, estrictamente isabelina, se mezclaría con la de un dorador de estatuas profundamente carlista y más enardecido, abanderado del Pretendiente y enemigo a ultranza. Y que, a principios del siglo veinte, el supuesto fruto de esta mezcla sería un personaje desorientado, enamoradizo, sensible, perezoso, jugador compulsivo, inconstante y adicto a la belleza, que se llama Maurici Sin Tierra, que ha tenido la desgracia de volverse loco de atar y que ha hecho ya una docena de leones abisinios de papel que dice que tiene que ocultar a las iras del sargento Samanta. Tampoco se imaginaría que, a mediados del siglo veinte, esta mezcla morganática daría un personaje desorientado, enamoradizo, sensible, perezoso e inconstante que se llama Miquel Gensana Giró, al que le importan un rábano los sueños de Carlos Sexto, conde de Montemolín, y que si pasaba en taxi por delante de la estatua dedicada al general Prim, pariente lejano, en el parque de la Ciudadela (los vencidos del siglo pasado se han quedado sin estatuas para siempre), ni se molesta en levantar la cabeza para ver cuántas palomas están cagándolo en la cabeza.

Así pues, de Antoni II el Político queda más constancia. Primero escandalizó a media ciudad de Feixes al casarse con una exbailarina parisina de padres manresanos, la tatarabuela Margarida. Pero después se redimió cultivando la amistad del general Prim cuando todavía lo respetaban las palomas. Vivió junto a su amigo momentos azarosos e instantes de gloria. Consiguió casar a su hijo Maur, el poeta, Maur II el Divino, con la sobrina del general, bisabuela Pilar, pero no consiguió ser el consuegro valenciano del general Prim porque a Amadeo de Saboya se le ocurrió aceptar el trono de España un año antes de que se celebrara la anhelada boda. El caso es que el poeta Maur hizo fortuna; aunque su mujer no pertenecía a la rama fuerte de los Prim duques de los Castillejos ni era duquesa de Prim, siempre les llegaba alguna salpicadura de prestigio. Pero lo que me gusta de tu bisabuelo Maur no es el parentesco con gentes de armas, sino que fuera poeta. Al parecer, además de escribir, practicaba una rivalidad enardecida que lo enfrentaba sobre todo, y de forma inevitable, casi telúrica, a don Joan Maragall. Tu bisabuelo Maur no sufrió la pena de vivir la muerte de su mujer y su nieta Elvira en el absurdo bombardeo de Granollers, porque murió antes de la guerra. De su hijo Antoni, mi abuelo Ton, el que casó con mi abuela Amèlia, no había cuadro, sino una foto amarillenta, llena de su generoso bigote.

—Que Dios lo haya condenado, Miquel.

—¿Qué dices?

—Tu abuelo Ton es el responsable ante la Historia del fallo en la alternación sagrada de Antonis y Maurs, porque a su hijo, tu padre, le pusieron Pere. —Se le hinchó la vena del cuello—. Y eso sí que es otra cosa completamente distinta: la llamada Guerra de los Nombres.

—¿Y por cambiar un nombre lo condenas eternamente?

—No. Lo condeno porque era un hijo de puta.

—Era mi abuelo.

—Y mi padre adoptivo, pero un hijo de puta. ¿Me oyes?

Antes de que mi tío se pusiera blanco y rojo de ira y de gritos, me apresuré a decir que sí, tío, que un hijo de puta. Abuelo, pero hijo de puta. Así pues, esta perturbación maligna propició la Guerra de los Nombres, al llamar a mi padre Pere, en vez de Anton.

—No: le tocaba llamarse Maur. Y a ti, Anton.

Ya. Era grave, sí. Y después, mi abuelo Ton, arrepentido de su error, intentó que tía Elionor se llamara Maura, pero abuela Amèlia se negó en redondo a que su hija arrastrara toda la vida un nombre de político, y le pusieron Elionor, y murió muy poco después, tres o cuatro años, de unas fiebres. Y cuando nació el tercer hijo, otra niña, al abuelo Ton se le ocurrió proponer que se llamara Antònia, porque la abuela ya estaba en guardia. Le pusieron Elvira, y es la que murió en el bombardeo fatídico. Y a abuela Amèlia y a abuelo Ton se les puso una lucecita amarga en la mirada, de la que nunca pudieron deshacerse. Quizá por eso mi abuelo Ton hizo lo que hizo. Y menos mal que no llegaron a saber de la huida del único hijo que les quedaba; a veces, la muerte tiene detalles caballerosos. Pero mi abuela era una mujer fuerte, como Júlia. Después de la guerra, los abuelos, convertidos en ancianos, volcaron todo el afecto que les quedaba en sus dos únicos nietos: Miquel I y Miquel II, los últimos vástagos de la estirpe. Pobres abuelos, les sobraba el afecto que no habían podido dar a sus hijas muertas, Elionor, a los cuatro años, de fiebres, y Elvira, a los veinte, de bombas. Abuela Amèlia, pobre mujer, se negó a dejar de vivir en can Gensana y se salvó porque no quiso hacer caso a su marido, y se desesperó porque, sin darse cuenta, había mandado a la muerte a su suegra y a una hija. Abuela Amèlia, el último personaje de la galería de retratos de can Gensana. Porque, por hache o por be, los padres de Miquel nunca encontraron el momento de hacerse la foto. Y cuando por fin se decidieron, la víspera del día en que iban a ir al estudio de Francino, mi padre dijo salgo un momento y no volvió nunca más. Llovía y sólo llevaba zapatillas.

El que no tenía retrato en la galería de retratos era yo, tío Maurici Sin Tierra, la Memoria de la Familia, que he vivido con la pena de tantas muertes y tanto dolor en lo profundo del corazón, y al final me he vuelto loco porque la cabeza no puede soportar tanta pena junta. No tengo retrato al óleo, y eso que lloré tanto y tan hondamente la muerte de mis hermanastras, primero Eli, y después Elvira, que a los dieciocho años era guapísima. Pero, Miquel, no creas que estoy entrando en una fase de senilidad y decadencia, de añoranza de los muertos con los que me voy a reencontrar pronto. En primer lugar, porque no creo que reencuentre a nadie, porque después de la muerte no hay nada. Y en segundo, porque es inevitable hablar de los muertos cuando se refiere uno a la familia, porque la vida se hace a fuerza de muertes y en la vida no hay nada tan natural como la muerte, Miquel. Pero no puedo hablar de esto con nadie, ni con el sargento Samanta. Cree que estoy loco y sólo se preocupa de que no me traigas chocolate.

—Es que te reventará el hígado, ¿no te parece?

—Soy un hombre libre, Miquel. —Hurgó en el cajón de la mesita de noche—. Mira esto.

Tío Maurici me miraba en la foto que siempre había estado al pie de la escalera, cerca del retrato de tía Carlota, su madre. Tío Maurici de jovencísimo, con un canotier y fumando un purito, con pinta de golfante de los felices años veinte, que para mí ya no eran felices, Miquel. Y, fíjate, en la foto pongo cara de ser feliz.

Señalé la foto.

—¿Por qué no la han puesto nunca en la galería de retratos?

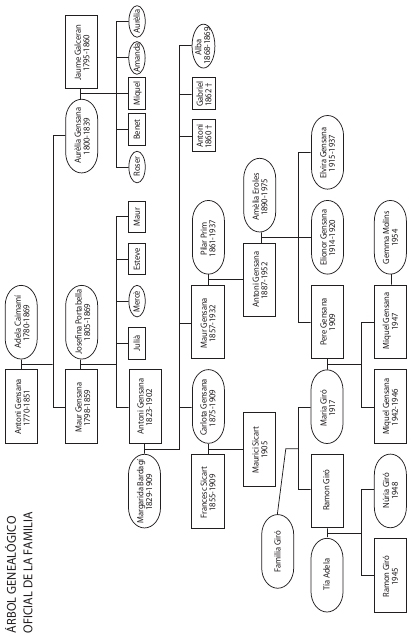

—Porque, según padre Anton, Mauritius non erat dignus. —No sonrió—. Mira, éste es el Árbol Genealógico Oficial de la Familia.

—¿Por qué dices que es oficial?

—Porque existe otro, el Verdadero, Desconocido y Cierto. Voy a confeccionarlo para ti, si no me tiemblan mucho las manos.