La Segunda Guerra Mundial fue una guerra necesaria. No fue una guerra civil europea; fue un conflicto de poder entre estados nacionales por el equilibrio mundial. Lo que hizo la guerra necesaria, si no inevitable, fue —por parafrasear lo que Tucídides dijo sobre las causas de la guerra del Peloponeso— el desafío al orden internacional del poderío alemán, japonés e italiano, y el temor que ello produjo en el resto del mundo. La Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón imperial no querían simplemente revisar el Tratado de Versalles y el orden internacional nacido en 1919-1920, en la Conferencia Internacional de Paz de París, esto es, en los acuerdos —Versalles y otros— que pusieron fin a la Primera Guerra Mundial (1914-1918); querían crear un nuevo orden mundial basado, no en principios de seguridad colectiva y equilibrio internacional, sino en teorías y visiones de dominio, y superioridad racial y militar. Concretamente, Hitler y el nazismo alemán aspiraban a la implantación de un nuevo orden germánico fundado en criterios de absoluta pureza racial —lo que desde su perspectiva exigía la aniquilación del pueblo judío—, a través de la creación de un espacio vital para Alemania en el este de Europa y la destrucción en aquella inmensa región del «judeobolchevismo», esto es, de la Unión Soviética.

«Hitler trajo esta barbarie», escribió en la versión norteamericana de su libro Piloto de guerra (1942) el escritor Saint-Exupéry, tesis en gran medida válida que sin duda subscribió buena parte del mundo que vivió y sufrió la guerra. El «factor Hitler» fue la causa principal, directa, efectiva, de la guerra mundial. Pero como inmediatamente veremos, hubo otros factores de explicación: antecedentes necesarios, causas complementarias, razones circunstanciales. La Segunda Guerra Mundial fue, por resumir, el resultado de una sucesión acumulativa de crisis y conflictos de naturaleza y significación muy diversos —diplomáticos, territoriales, militares, políticos, ideológicos, sociales, económicos— y siempre complejos (en parte, herencia de los acuerdos de paz de 1919; en parte, resultado de la nueva situación surgida entre 1919 y 1939) que terminaron por destruir el orden creado en 1919.

El resultado último fue, evidentemente, catastrófico. La decepción fue, además, enorme. El esfuerzo que por cimentar una paz duradera se hizo en la Conferencia Internacional de París fue extraordinario. Los vencedores (Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Italia) rehicieron literalmente el mundo. La Primera Guerra Mundial supuso la desaparición de los viejos imperios dinásticos y autocráticos, los imperios ruso, alemán, austrohúngaro y otomano, y la aparición, con la creación en 1920 de la Sociedad de Naciones, de un nuevo orden internacional basado en el principio de diplomacia democrática y abierta.

Mucho de lo que se hizo fue, sin duda, polémico y censurable, y probablemente erróneo, una invitación al conflicto. El Tratado de Versalles obligó a Alemania, ahora la República de Weimar, a la que impuso cuantiosas reparaciones de guerra, a devolver Alsacia y Lorena a Francia, a renunciar a sus colonias, y a ceder parte de sus territorios del este a la nueva Polonia (y Schleswig a Dinamarca). Dánzig, ciudad de mayoría alemana en territorio polaco, fue declarada ciudad libre, y se trazó un pasillo entre Dánzig y la frontera alemana para permitir el acceso de Polonia al mar, cortando así Prusia oriental del resto de Alemania. El tratado prohibía, además, expresamente a Alemania la unión con Austria. La región del Sarre quedó bajo administración de la Sociedad de Naciones y ocupación francesa hasta 1935; la del Rin, ocupada también por fuerzas aliadas, fue desmilitarizada. Hungría (20 millones antes de la guerra) perdió dos terceras partes de su territorio y quedó reducida a un pequeño país de 8 millones de habitantes (y Austria, a una modesta república de 6 millones). Bulgaria tuvo que ceder la Dobrudja del sur a Rumanía, y Tracia occidental, a Grecia (y perdió así acceso directo al Mediterráneo).

Pero mucho de lo acordado fue también necesario, oportuno, un acierto histórico. Se reconstruyó Polonia. El puerto de Memel fue entregado, bajo control internacional, a Lituania. Se crearon como países nuevos Checoslovaquia y el reino de Yugoslavia (Serbia, Croacia, Eslovenia y Bosnia-Herzegovina). Finlandia, Lituania, Letonia y Estonia fueron reconocidos como países independientes. Alsacia y Lorena fueron reintegradas, como se ha indicado, a Francia. El sur del Tirol (Trento), Trieste y la península de Istria —excluyendo el puerto de Fiume (Rijeka)— pasaron a Italia. Galitzia y parte de la Alta Silesia quedaron incorporadas a la nueva Polonia. Transilvania, región exhúngara, y Bucovina fueron entregadas a Rumanía. Las regiones árabes del Imperio otomano adquirieron perfil propio, preludio de su inmediata independencia: Siria y el Líbano fueron reconocidos como mandatos de Francia, e Irak, Transjordania y Palestina, de Gran Bretaña.

Más aún, pese a las inmensas dificultades que en todas partes tuvo la inmediata posguerra —fuertes crisis inflacionarias, acusada inestabilidad monetaria, huelgas generales, violentos conatos revolucionarios (por ejemplo, en Berlín, Múnich y Hungría en 1919), intensa agitación laboral (Italia, septiembre de 1920)—, la paz trajo consigo avances democráticos. Casi todas las Constituciones de los nuevos países creados tras la guerra fueron textos, como la Constitución alemana de 1919, impecablemente democráticos. Muchos países introdujeron a partir de 1919 el sufragio femenino o formas de representación proporcional en las elecciones. Los Gobiernos asumirían en todas partes la gestión de la economía, del empleo y de la seguridad social: la jornada laboral de ocho horas, por ejemplo, fue acordada en numerosísimos países en 1919. Los partidos de masas avanzaron electoralmente en todas partes. La socialdemocracia apareció en muchos puntos (Gran Bretaña, Suecia, Noruega, Alemania, Dinamarca) como fuerza de gobierno. El laborismo, el partido de los sindicatos, desplazó desde 1918 en Gran Bretaña al liberalismo como segunda fuerza política del país: los laboristas gobernaron en 1924 (en minoría) y en 1929-1931. Con Baldwin como líder desde 1923 (y primer ministro de 1924 a 1929), el partido conservador dejó de ser el partido de las clases dirigentes para ser un partido de sectores de todas las clases sociales británicas: el Gobierno Baldwin de 1924-1929 rebajó la edad de jubilación a los 65 años, concedió el voto a las mujeres mayores de 21 años, extendió la cobertura del seguro de desempleo y nacionalizó la electricidad y la radio (BBC). Bélgica y Holanda, países donde en los años veinte se introdujeron importantes leyes sociales (seguridad social, pensiones de jubilación), evolucionaron decididamente hacia sistemas políticos pluralistas. La misma República alemana de Weimar pareció haber logrado entre 1924 y 1929 la normalidad y la estabilidad democráticas. En España se proclamó en 1931 la República, la primera experiencia plenamente democrática del país.

La recuperación económica que el mundo, y Europa, experimentó entre 1924 y 1929, que hizo que la vida social y la situación internacional mejoraran sensiblemente, creó incluso por unos años la ilusión de la paz, un nuevo clima favorable a la cooperación y a la solución negociada de conflictos y tensiones, materializado en el llamado «espíritu de Locarno» (por los acuerdos suscritos en esa localidad suiza en octubre de 1925 por distintos países europeos confirmando la inviolabilidad de las nuevas fronteras europeas y la desmilitarización de Alemania) y en el Pacto Briand-Kellogg de 1928, por el que Gran Bretaña, Francia, la Italia fascista, Estados Unidos y Japón renunciaban a la guerra como forma de resolver los conflictos, pacto que ratificaron luego un total de sesenta y dos países. Francia, especialmente, trabajó tenazmente por reforzar el papel internacional de la Sociedad de Naciones. Briand, su ministro de Exteriores (1925-1932), hizo, con el apoyo de su colega alemán Streseman (ministro de 1923 a 1929), de la reconciliación franco-alemana el principio fundamental para lograr una paz duradera en Europa y en el mundo: en septiembre de 1929, propuso ante la Sociedad de Naciones la creación de una unión federal de los pueblos europeos y entregó un borrador o memorándum con su propuesta a las distintas cancillerías europeas. Un hecho fue cierto: la amenaza de una nueva guerra mundial no terminó de concretarse de forma inequívoca hasta 1935.

Los problemas eran, sin embargo, extraordinarios. La estabilidad política en la Europa de la posguerra habría necesitado que los valores y la cultura democráticos estuvieran sólidamente enraizados en la conciencia popular. Eso fue lo que la Gran Guerra —una gigantesca catástrofe humana y demográfica (10 millones de muertos y cerca de 30 millones de heridos)— había destruido: el optimismo y la fe en la idea de progreso y en la capacidad de la sociedad occidental para garantizar de forma ordenada la convivencia y la libertad civil. Europa, concretamente, parecía haberse quedado sin moral. Incertidumbre, pesimismo, perplejidad (nostalgia por un tiempo desvanecido, en el caso de la literatura de Proust) eran el signo definidor de muchas manifestaciones —de las más interesantes— de la vida cultural de la posguerra: del teatro de Pirandello, de la poesía de T. S. Eliot (Tierra baldía, 1922), de la literatura de Joyce (Ulises, 1922) y Kafka (El proceso, El castillo, publicadas en 1925 y 1926), de la cultura —teatro, cine, pintura, novela— de la República de Weimar. La montaña mágica (1924) de Thomas Mann, una de las grandes novelas de los años veinte, tal vez la más sustantiva de todas ellas, era la metáfora de una Europa enferma y en decadencia.

Spengler, en La decadencia de Occidente (1918-1922), y Toynbee, en Estudio de la historia, cuyos seis primeros volúmenes aparecieron entre 1934 y 1939, propusieron como explicación visiones cíclicas sobre la formación, crecimiento y decadencia de las civilizaciones: visión morfológica y biológica en Spengler, que sostenía que toda civilización tenía un ciclo vital que culminaba en su extinción, y que se asistía ahora al agotamiento vital de la civilización occidental; visión cultural, moralizante, en Toynbee, que argumentaba que las civilizaciones morían cuando, como a su juicio ocurría en Europa, desaparecían el poder creador de las minorías y la sumisión de las mayorías. Para Ortega y Gasset, en La rebelión de las masas (1930), la razón estaba en la aparición de las masas —consecuencia de los cambios sociales y la elevación del nivel de vida que venían produciéndose—, en la irrupción del hombre-masa, el tipo social nuevo (gregario y sin moral) que dominaba ahora la vida social. Algo capital le había ocurrido al hombre contemporáneo, escribía Karl Jaspers en Ambiente espiritual de nuestro tiempo (1931): nada era ya firme, todo resultaba problemático y sometido a transformación; era general la sensación de ruptura frente a toda la historia anterior: el mismo torbellino de la vida —concluía— hacía imposible conocer lo que verdaderamente ocurría.

Nada era, en efecto, firme. En Rusia, la Primera Guerra Mundial había provocado la caída del zarismo y el triunfo, en octubre de 1917, de la revolución bolchevique; creó, paralelamente, el clima político y social que hizo posible la llegada del fascismo al poder en Italia en 1922 y en Alemania en 1933. Algunos conflictos que estallaron en la inmediata posguerra —ocupación de Fiume por ultranacionalistas italianos (1919-1921), guerra ruso-polaca (abril-octubre 1920), guerra entre Grecia y Turquía (1919-1922), disputa polaco-lituana sobre Vilna— mostraron ya, tempranamente, que el nuevo orden creado en París en 1919 había nacido bajo el signo de la inestabilidad. Las nuevas naciones del centro y este de Europa, especialmente, nacieron condicionadas por el doble peso de la herencia de la guerra (gravísimos daños materiales, fuerte endeudamiento exterior, inflación, inestabilidad monetaria, pago de reparaciones en el caso de los países derrotados, sostenimiento de excombatientes, viudas y huérfanos, desempleo) y por las casi insalvables dificultades que los problemas de tipo étnico y los conflictos fronterizos plantearían en cada caso a la propia construcción nacional. El nacionalismo, la violencia revolucionaria, el totalitarismo fascista y comunista, y las filosofías irracionalistas adquirieron una vigencia social extraordinaria. Parte considerable de la sociedad confiaría en adelante en soluciones políticas de naturaleza autoritaria: entre 1922 y 1940, en efecto, la dictadura triunfó en Rusia, Italia, España, Albania, Portugal, Polonia, Lituania, Yugoslavia, Alemania, Austria, Letonia, Estonia, Bulgaria, Grecia y Rumanía.

Regímenes de inspiración, por lo general, conservadora y casi siempre nacionalista —con la excepción del régimen soviético—, las dictaduras quisieron establecer, ante el aparente fracaso de las democracias, un nuevo tipo de orden político autoritario y estable como base del desarrollo «nacional» de sus respectivos países. Respondieron, y eso era lo grave, a la necesidad de gobiernos fuertes y de afirmación nacional que las masas europeas, cada vez más nacionalizadas, parecieron requerir en una época de crisis intensa y generalizada. El régimen soviético, el fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán negaban la esencia misma de lo que se creía era Europa: desde legitimidades distintas (revolución proletaria, en el régimen soviético; ultranacionalismo, en los regímenes fascista y nazi), aspiraron a la plena centralización del poder y al total encuadramiento y control de la sociedad por el Estado, a través del uso sistemático de la represión y la propaganda.

La revolución bolchevique, en efecto, derivó enseguida en un régimen dictatorial de partido único, el Partido Comunista de la Unión Soviética. Dictadura y represión no fueron desviaciones del proyecto revolucionario; fueron elementos vertebradores de la revolución y, en buena medida, sus verdaderos catalizadores. Stalin (1879-1953), secretario general del Partido desde 1922 y hombre fuerte del país entre 1924 y 1953, significó el triunfo del socialismo en un solo país, una concepción nacionalcomunista de la revolución que planteaba, como sus primeros objetivos, la consolidación y defensa de la revolución soviética, la transformación económica del país (industrialización acelerada, colectivización forzosa de la agricultura, planificación económica) y la subordinación de la política comunista internacional a los intereses de la Unión Soviética. Los resultados fueron impresionantes. En 1939, la URSS era ya el tercer país industrial del mundo; en 1941, la agricultura estaba prácticamente colectivizada. Pero el coste humano y político de la transformación fue también formidable. El régimen estalinista conllevó la implantación sistemática y planificada del terror. La colectivización supuso la deportación o liquidación de unos diez millones de personas. La misma cantidad fue represaliada de alguna forma en las purgas de los años 1934-1941: de ellas, unos tres millones fueron ejecutadas y otras tantas murieron en campos de concentración. Seis millones más perecieron en las purgas de 1944-1946, y otro millón entre 1947 y 1953.

El régimen fascista italiano, que Mussolini (1883-1945), el creador del movimiento en 1919, encabezó entre 1922 y 1943/1945, se concretó, a su vez, en cuatro cosas: en una dictadura fundada en la concentración del poder en el líder máximo del partido y de la nación (Mussolini); en una amplia obra de encuadramiento y adoctrinamiento de la sociedad a través de la propaganda, de la acción cultural, de las movilizaciones ritualizadas de la población y de la integración de esta en organismos estatales creados a aquel efecto; en una política económica y social basada en el decidido intervencionismo del Estado; en una política exterior ultranacionalista y agresiva, encaminada a afianzar el prestigio internacional de Italia y a reforzar su posición «imperial» en el Mediterráneo y África. El fascismo suprimió las libertades políticas y sindicales y prohibió los partidos y las huelgas. Se configuró como un Estado corporativo, en el que confederaciones patronales y obreras quedaron integradas unitariamente bajo la dirección del Estado al servicio de los intereses de la colectividad. Grandes inversiones públicas en obras de infraestructura —pantanos, autovías, electrificación del ferrocarril— y la creación de un gran sector público (tras la constitución en 1933 del Instituto para la Reconstrucción Italiana) hicieron del Estado el principal inversor industrial del país.

El régimen nacionalsocialista alemán —que llegó al poder en enero de 1933 tras la victoria en las elecciones de 1932 del partido nazi (Partido Nacional-Socialista de los Trabajadores Alemanes, NSDAP), que capitalizó las debilidades estructurales de la República de Weimar y el impacto que en Alemania tuvo la crisis económica de 1929 (ruptura del equilibrio político y económico del país, seis millones de parados, profunda polarización política y social, inseguridad económica extrema)— fue la versión radical, absoluta, del totalitarismo de la ultraderecha nacionalista. Hitler (1889-1945), líder y encarnación del nacionalsocialismo, representaba igualmente un hecho nuevo y, a su manera, revolucionario. Una Ley de Plenos Poderes (23 marzo 1933) le convirtió virtualmente en dictador de Alemania. El partido nazi fue declarado partido único del Estado: centenares de dirigentes socialistas y comunistas, cuyos partidos fueron ilegalizados, fueron enviados a campos de concentración. Los sindicatos de clase fueron prohibidos y se crearon en su lugar sindicatos oficiales, como el Frente de los Trabajadores Alemanes; la huelga y la negociación colectiva fueron prohibidas. En 1934, Hitler disolvió los parlamentos regionales y el Reichsrat, la cámara de representación regional. En agosto, asumió la Presidencia de Alemania (aunque usaría siempre el título de Führer), tras un plebiscito clamoroso en que logró el 88% de los votos.

Los nazis hicieron un uso excepcionalmente intensivo de los mecanismos totalitarios de control social (policía, propaganda, educación, producción cultural). El primer campo de concentración para prisioneros políticos se abrió el 20 de marzo de 1933, antes de transcurridos dos meses de la llegada de Hitler al poder. En 1936, con la integración de todas las fuerzas policiales y para-policiales (SS, Gestapo o Policía secreta, Policía de seguridad, Policía criminal, Policía política) bajo un mando unificado, la Alemania hitleriana se convirtió en un estado policíaco. El número de presos políticos era en 1939 de 37.000. Los nazis establecieron un rígido control sobre prensa, radio y todo tipo de manifestación cultural, e hicieron de la propaganda —mítines de masas, desfiles ritualizados, coreografías colosalistas— el instrumento complementario del terror en la afirmación del poder absoluto de Hitler y su régimen. Las bibliotecas, la educación, la universidad fueron depuradas. La educación quedó en manos de profesorado nazi. Los jóvenes fueron obligados a afiliarse a las Juventudes Hitlerianas. El sistema judicial quedó subordinado al poder arbitrario de la policía. Hitler controló igualmente el ejército. En febrero de 1938, asumió el mando de las fuerzas armadas: se exigió a los militares un juramento de lealtad a su persona. Las iglesias protestantes fueron puestas bajo control del Estado y del partido; la Santa Sede firmó con el régimen nazi un concordato en julio de 1933 (aunque el catolicismo era para los nazis una religión no nacional). El arte de vanguardia fue considerado como un arte degenerado. Los espectáculos de masas en grandes estadios, en explanadas al aire libre, con uso abundante de recursos técnicos novedosos (luz, sonido, rayos luminosos), alcanzaron una perfección efectista sin precedentes. El régimen nazi hizo de los Juegos Olímpicos de 1936, celebrados en Berlín, una verdadera exaltación de la raza aria, de Alemania y de Hitler.

El antisemitismo fue la esencia misma del régimen nazi. El 1 de abril de 1933 se decretó el boicot a los comercios judíos. Seis meses después, una ley excluyó a los judíos de toda función pública. El 15 de septiembre de 1935, el régimen proclamó las leyes de Núremberg, leyes racistas que privaban a los judíos de la nacionalidad alemana y les prohibían el matrimonio y aun las relaciones sexuales con los alemanes: quinientas mil personas quedaron de inmediato privadas de la nacionalidad. En la noche del 7 al 8 de noviembre de 1938, «la noche del cristal», o de «los cristales rotos», sinagogas, comercios y propiedades judías fueron asaltadas e incendiadas en toda Alemania: 91 personas fueron, además, asesinadas; unos 20.000 judíos fueron represaliados y sancionados. De momento, se trataba de provocar la emigración masiva de los judíos. Luego, en 1941, comenzó el horror, una nueva fase de represión que culminaría en la ejecución de unos seis millones de judíos en el Holocausto, la solución final.

Europa, en efecto, no era ya igual a liberalismo, derechos del individuo y del ciudadano, libertades y democracia. Europa era, además, cada vez más cuestionada en sus propios imperios coloniales. La Primera Guerra Mundial provocó el despertar nacionalista de los pueblos de Asia y África. En la India, Gandhi promovió en 1919, 1922, 1930, 1933 y 1942 amplias campañas de desobediencia civil y resistencia pasiva contra el poder británico. En Oriente Medio, el nacionalismo árabe rechazó la fórmula de mandatos de Francia (Siria y el Líbano) y Gran Bretaña (Transjordania, Irak y Palestina), y consideró como una traición la declaración británica de 1917 que prometía la creación de un «hogar judío» en Palestina. En Marruecos, la rebelión anticolonial contra España en las montañas del Rif derivó desde 1921 en una amplia acción guerrillera que solo pudo ser dominada en 1925-1927 tras una operación militar a gran escala de los ejércitos español y francés. Gran Bretaña optó en Egipto por establecer (1923) una monarquía constitucional, y retener solo Suez y Sudán. Francia se encontró igualmente con creciente oposición en Túnez y Argelia, y en Asia, en Indochina.

La crisis económica que, precipitada por la debacle económica norteamericana (contracción de la demanda y del consumo, caída de los precios agrarios, reducción de la oferta monetaria, subida de los tipos de interés, caída de la inversión y de las expectativas inversoras, colapso de la Bolsa de Nueva York, venta precipitada de millones de acciones), se extendió por todo el mundo a partir de octubre de 1929 tuvo además, y enseguida, efectos devastadores: contracción del comercio mundial, caída de exportaciones, pánicos financieros y bursátiles, paralización de la producción industrial y agraria, políticas arancelarias fuertemente proteccionistas, abandono del patrón oro, impagos generalizados de deuda exterior, reducción de jornadas de trabajo, recortes salariales, desempleo masivo (13,7 millones de parados en Estados Unidos; 6 millones en Alemania; 2,8 millones en Gran Bretaña, cifras comparativamente similares en numerosos países). Con excepciones —elección del candidato demócrata Roosevelt en las elecciones norteamericanas de noviembre de 1932; formación de un Gobierno nacional (1932-1935) de laboristas, conservadores y liberales bajo la presidencia de MacDonald en Gran Bretaña—, la crisis fue la razón principal del giro a la derecha que pudo observarse en muchos países a partir de 1932. Aunque las medidas que se aplicaron como respuesta —el New Deal de Roosevelt en Estados Unidos, un plan general de empleo y reactivación económica; políticas deflacionistas y de austeridad en Europa— pudieron dar ya frutos a partir de 1933, la inseguridad, la violencia y la tensión volvieron a caracterizar las relaciones internacionales. La llegada de Hitler al poder, en enero de 1933, fue, por lo que ya se ha dicho, particularmente alarmante. La Alemania nazi llevaba en su interior —en la naturaleza paramilitar del partido y el tipo especial de liderazgo de Hitler, en sus objetivos, la violencia represiva, el uso formidable de la propaganda— la semilla de un conflicto inevitable: la mezcla atropellada de nacionalismo fanático, fantasías racistas pangermánicas, antisemitismo patológico, voluntad de dominio mundial y simplificaciones geopolíticas que definían al nacionalsocialismo hacían imposible su acomodación en el orden internacional creado a partir de 1919.

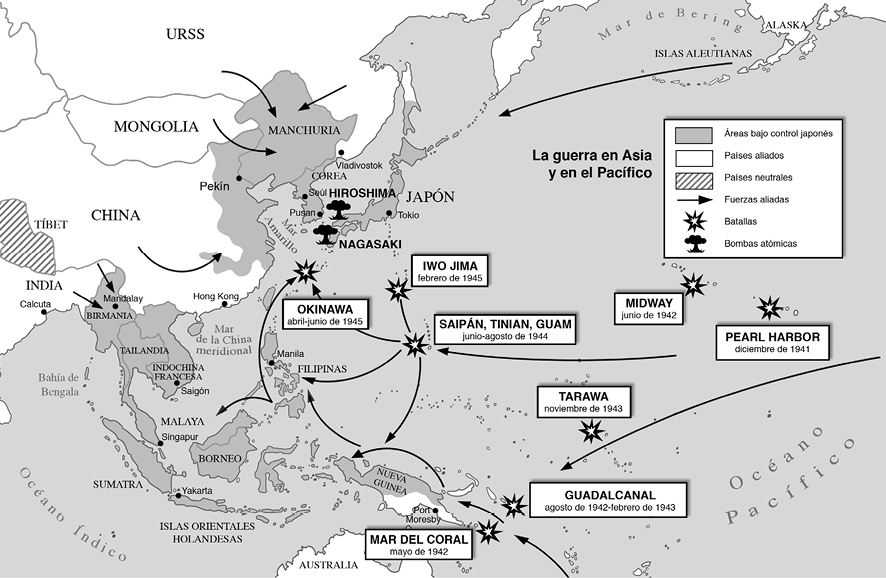

En cualquier caso, la depresión económica, la llegada de los nazis al poder y la conflictividad internacional destruyeron el espíritu de Locarno y las ilusiones de los años veinte. A lo largo de los años treinta, la guerra reapareció como factor principal de las relaciones internacionales. El poder creciente de Japón —un país rapidísimamente industrializado y modernizado entre 1868 y 1912 y convertido en una creciente potencia militar, que antes de 1914 se había anexionado Taiwán, parte de Manchuria y Corea— amenazaba el orden asiático. El militarismo japonés creía fanáticamente en el destino de Japón como líder militar e ideológico de la rebelión antioccidental en Asia, en la idea de un imperio japonés revolucionario, militar y nacionalsocialista, donde el poder de los partidos políticos —que se alternaron en el gobierno del país hasta 1937— y de los grandes consorcios industriales y financieros que habían ido surgiendo le fuese restaurado al emperador como encarnación sagrada del Japón. Gobernado en los años veinte y treinta por gobiernos débiles y muchas veces no parlamentarios, en una situación política cada vez más deteriorada por el faccionalismo político y militar (tres primeros ministros fueron asesinados en esos años; hubo, además, varios intentos de golpe militar), Japón era en los años treinta una especie de fascismo militar desde arriba: su política exterior aparecía cada vez más condicionada por las exigencias de la guerra y de la expansión militar en el continente. En 1931, tras un atentado contra sus tropas en Mukden (hoy Shenyang) en el norte de China, Japón ocupó Manchuria y creó (1932) el estado títere de Manchukuo. En julio de 1937, tras un choque entre tropas japonesas y chinas en las cercanías de Pekín, atacó e invadió China. Sus tropas, unos setecientos cincuenta mil hombres, ocuparon Pekín, Tianjín y gran parte de China septentrional; atacaron, ya en agosto, Shanghái, bombardearon numerosas ciudades y tomaron (13 de diciembre) Nankín, la capital desde 1928 de la China nacionalista de Chiang Kai-shek (1887-1975), donde masacraron atrozmente a unas doscientas mil personas. Como estado nacional, China, el régimen de Chiang, que desde 1937 contaba con el apoyo —débil, inestable y condicionado— de los comunistas, fuertes en el noroeste del país, se replegó a las provincias del interior y del centro, con capital en Chongqing (Sichuan). La ofensiva japonesa pareció detenerse; combates a gran escala entre tropas de ambos países estallaron, sin embargo, esporádicamente en 1938 y 1939. En noviembre de 1938, Japón proclamó lo que llamó el «Nuevo Orden en Asia». Como parte del mismo, en 1940 creó, en la China ocupada, el Gobierno Reformado de la República China (1940-1944), con capital en Nankín, en realidad otro estado satélite, encabezado por Wang Jingwei, que comprendía, sin embargo, que era lo que importaba, un vasto territorio continental.

La crisis de Manchuria de 1931-1933 creó un gravísimo precedente: la incapacidad de la Sociedad de Naciones para hacer efectivo el principio de la seguridad colectiva mediante sanciones a Japón validó en la práctica el derecho de la fuerza. El triunfo de Hitler en Alemania fue aún más grave: significaba la denuncia del Tratado de Versalles, el rearme alemán, la idea del Anschluss, o unión con Austria, una amenaza cierta sobre los Sudetes, el enclave alemán en Checoslovaquia, y sobre Dánzig, puerto también alemán enclavado desde 1919, como se indicó, dentro de territorio polaco, y aun la posibilidad de que Alemania buscase para sí un «espacio vital» (Lebensraum) en las regiones eslavas del este de Europa, como habían proclamado reiteradamente la propaganda y los programas nacionalsocialistas. El 14 de octubre de 1933, Alemania abandonó la Sociedad de Naciones. En enero de 1935, recuperó el Sarre tras un plebiscito. El 15 de marzo de ese año, Hitler repudió de forma expresa el Tratado de Versalles, restableció el servicio militar, anunció la formación de un ejército de medio millón de hombres y reveló la existencia de la Luftwaffe, la fuerza aérea alemana, y planes para la construcción de una nueva marina de guerra.

La política exterior de la Italia fascista, la Italia de Mussolini, terminó por su parte por romper el equilibrio internacional. En cuanto lo creyó posible, la Italia fascista procedió a la realización de la que era su gran ambición: la creación de un nuevo Imperio romano que incluiría Libia, Somalia, Eritrea y Albania —donde Italia ejercía el protectorado desde 1927—; Abisinia, donde Mussolini aspiraba a vengar la derrota de Adua de 1896; Niza, Córcega, algunas islas del Dodecaneso, tal vez una Croacia y una Eslovenia independientes bajo su tutela, y, si era posible, territorios en Oriente Medio, Egipto y Sudán. Italia preparó la ocupación de Abisinia (Etiopía) desde 1932. Un choque entre tropas etíopes e italianas en el oasis de Walwal, ocurrido el 5 de diciembre de 1934, le dio el pretexto. Un formidable ejército italiano de unos trescientos mil hombres, con aviones, carros de combate y armas químicas, invadió Abisinia, sin declarar la guerra, el 3 de octubre de 1935: las tropas italianas entraron en Adís Abeba, la capital del país (que en adelante quedó incorporada a la llamada «África Oriental Italiana»), el 5 de mayo de 1936.

Más aún que Manchuria, Abisinia puso de manifiesto la total incapacidad del sistema internacional para prevenir y castigar la guerra. La Sociedad de Naciones, reunida en asamblea el 7 de octubre de 1935, acordó declarar a Italia agresor e imponer sanciones económicas contra ella. Tardó, sin embargo, más de un mes en hacer efectivo el embargo, que excluyó además productos esenciales como el petróleo, el acero y el carbón; Alemania y Austria ignoraron el acuerdo; Italia siguió abasteciendo a sus tropas desde sus colonias en Eritrea y Somalia; Gran Bretaña no cerró el canal de Suez al tráfico italiano. La comunidad internacional no supo reaccionar con firmeza ante lo que estaba ocurriendo. Ante la llegada de Hitler al poder, Francia, la débil Tercera República, impulsó su tesis tradicional del aislamiento de Alemania y de su cercamiento a través de la colaboración con Gran Bretaña, la aproximación a Italia y la activación de una política de alianzas con países del este europeo (a cuyos efectos, en 1933 estrechó lazos con la Pequeña Entente de Checoslovaquia, Rumanía y Yugoslavia, y en 1934 y 1935 preparó pactos con Polonia y la Unión Soviética). Gran Bretaña, absorbida por sus problemas coloniales (la India, Palestina), condicionada por una opinión pública mayoritariamente pacifista y por la existencia de círculos influyentes proclives al entendimiento con Alemania, aunque se mostró dispuesta a apoyar a Francia en caso de agresión directa e inició un prudente rearme, trató de eludir la confrontación directa con Hitler y descartó la idea de ir a una nueva guerra europea por problemas que se derivaran de los conflictos en el este de Europa (como se pondría de relieve en la crisis de Checoslovaquia de 1939).

Gran Bretaña y Francia optaban por lo que enseguida empezaría a conocerse como «política de apaciguamiento» hacia los dictadores. En diciembre de 1935, se reveló un posible pacto de ambos países sobre Abisinia —que no llegó a materializarse por el escándalo que provocó la revelación—, que preveía entregar a Italia las dos terceras partes de Abisinia a cambio de asegurar a este país una salida al mar. En marzo de 1936, tomando como pretexto la aproximación entre Francia y la Unión Soviética, tropas alemanas ocuparon, entre el entusiasmo de la población, la zona desmilitarizada del Rin, un acto que destruía literalmente el Tratado de Versalles, que prohibía explícitamente la militarización de la región. Gran Bretaña no hizo nada; buena parte de la opinión pública vio incluso la ocupación como un derecho de Alemania. Francia se limitó a reforzar su estrategia defensiva en la zona, ampliando la línea de fortificaciones que venía construyendo desde 1929.

Italia y Alemania colaboraron ya en la guerra civil española (1936-1939), apoyando abiertamente el levantamiento del general Franco contra la Segunda República, el régimen democrático proclamado, como se indicó, en 1931. Gran Bretaña y Francia, por cuya iniciativa la Sociedad de Naciones creó un Comité de No Intervención con sede en Londres, trataron de «localizar» el conflicto e, impulsando una política de neutralidad y de no intervención, impedir que la guerra española pudiera desembocar en una conflagración europea. La no intervención fue una burla: Alemania e Italia, que en teoría habían aceptado la resolución, violaron el acuerdo enviando armas, soldados y asesores a Franco (70.000 soldados italianos; unos 10.000 técnicos, expertos y aviadores alemanes); la República española solo recibió ayuda de la Unión Soviética. El resultado fue desastroso. Aunque en muchos sentidos fuera un régimen malogrado, la República había abordado entre 1931 y 1933 la solución de los que se creía eran los grandes problemas (agrario, militar, religioso y territorial) que habían condicionado y obstaculizado la evolución de España, según un proyecto que ambicionaba hacer de España un país moderno y democrático, limitar el poder del ejército y la influencia de la Iglesia, promover una educación liberal y laica, y rectificar el centralismo estatal concediendo la autonomía primero a Cataluña y eventualmente al País Vasco y Galicia. La victoria de Franco en la guerra civil, guerra de violencia y dureza inusitadas prolongada en una represión atroz, conllevó, por el contrario, la instauración de un Estado nuevo basado en los principios de orden, autoridad y unidad de los militares, en el pensamiento social de la Iglesia y en las ideas nacionalistas y fascistas de Falange y la ultraderecha: Estado fuerte, caudillaje militar, unidad y recatolización de España, rituales y símbolos fascistizantes, exaltación de la hispanidad y del Imperio español, principios socialcristianos, nacionalismo económico.

El uso de la fuerza determinaba la política internacional. Seguridad colectiva era, a la altura de 1936, un concepto inoperante. En octubre de ese año, Hitler y Mussolini proclamaron el Eje Berlín-Roma y, una vez que Italia abandonó la Sociedad de Naciones, suscribieron, ya en marzo de 1939, una alianza formal, el llamado «Pacto de Acero»; Japón, que, como veíamos, declaró la guerra a China en 1937, se les incorporó al año siguiente. El peligro de una nueva guerra mundial era ya evidente. La política de apaciguamiento la hizo, contra lo que creyeron sus inspiradores, probablemente inevitable. Gran Bretaña y Francia terminaron por aceptar prácticamente sin protesta alguna la unión de Austria y Alemania, proclamada por Hitler el 13 de marzo de 1938, tras la entrada de fuerzas alemanas en el país, pretextando que la seguridad austriaca estaba amenazada por la agitación interior. En Checoslovaquia, nuevo objetivo, ya en agosto de 1938, de la estrategia alemana y donde el pretexto de intervención era la agitación independentista que desde 1934 había estallado en la región de mayoría alemana de los Sudetes, la claudicación fue aún mayor. En la reunión que los cuatro grandes (Chamberlain, primer ministro británico; Hitler; Mussolini, y Daladier, el primer ministro francés) celebraron en Múnich el 29 de septiembre de 1938, se dio de hecho plena satisfacción a las exigencias nazis: se acordó transferir los Sudetes a Alemania, parte de Rutenia a Hungría, y Teschen a Polonia, a cambio de la garantía de los cuatro de la independencia de Checoslovaquia, que ni siquiera fue consultada previamente. Hitler y Chamberlain —que, al hilo de la crisis checa, había establecido una diplomacia de relación directa con el Führer que consideraba básica para la paz— proclamaron al día siguiente su voluntad de no ir jamás a la guerra.

Múnich fue, como dijo Churchill en la Cámara de los Comunes británica, «una derrota sin guerra», no «la paz para nuestro tiempo» que había proclamado Chamberlain. El 15 de marzo de 1939, Alemania, pretextando ahora el problema creado por las aspiraciones a la autodeterminación de la región eslovaca, invadió Checoslovaquia, puso Eslovaquia bajo su protección —con un régimen encabezado por el líder del nacionalismo eslovaco, el obispo católico Jozef Tiso— y transformó Bohemia y Moravia en un protectorado alemán. El 21 de marzo, Alemania se anexionó la ciudad de Memel, antiguo puerto prusiano asignado a Lituania por el Tratado de Versalles. Días después, Hitler reiteró los derechos de Alemania —en ese momento, tras todas las anexiones, ya un país de 79,5 millones de habitantes— sobre Dánzig y el corredor polaco, región con fuerte población alemana asignada a Polonia en Versalles para permitirle el acceso al mar. Gran Bretaña y Francia optaron por abandonar las tesis del apaciguamiento y garantizar la integridad de Polonia en caso de agresión; garantizaron también la independencia de Grecia y Rumanía, amenazadas tras la ocupación de Albania por Italia en los primeros días de abril. Era ya inútil. El 23 de agosto de 1939, Alemania y la URSS firmaron un pacto de no agresión (pero que incluía cláusulas secretas para una nueva partición de Polonia), pacto desconcertante y muy peligroso (un cheque en blanco para Alemania), impulsado por Alemania y que la URSS aceptó a la vista de que no se había contado con ella en Múnich. El 1 de septiembre, el ejército alemán invadió Polonia y ocupó Dánzig. El día 3, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. La Segunda Guerra Mundial había comenzado.

El 1 de septiembre de 1939, sin previa declaración de guerra, Alemania invadió Polonia. El ataque alemán fue brutal. Alemania empleó contra Polonia un total de cinco ejércitos (en torno a 1,5 millones de hombres), 3.000 tanques, 1.500 aviones y la flota del Báltico (35 cruceros y destructores, 43 submarinos), frente a un ejército polaco compuesto en principio por unos 250.000 hombres (aunque Polonia movilizaría a todas sus reservas), con solo dos brigadas mecanizadas, 400 aviones y una exigua marina de 4 destructores y 5 submarinos. La guerra iba a ser —como lo iba a ser toda la guerra mundial— una guerra mecanizada y rápida, de acuerdo con la concepción de la misma desarrollada en los años veinte y treinta por militares británicos (como B. Liddell Hart y J. F. C. Fuller), que entendieron las nuevas posibilidades que abrían aviones de combate, bombarderos, tanques y vehículos de transporte (camiones, motocicletas), más radios y teléfonos como instrumentos de comunicación.

Desencadenando así lo que ahora, en la campaña de Polonia precisamente, se llamaría blitzkrieg o «guerra relámpago» —ataques aéreos concentrados e intensos sobre toda clase de objetivos y despliegue rapidísimo de unidades armadas mecanizadas (divisiones de tanques)—, Alemania completó en cuatro semanas, y no obstante la acertada y decidida defensa de las fuerzas polacas, la ocupación de Polonia (si bien el Gobierno y el Alto Mando podrían huir a Rumanía, y miles de soldados y aviadores a Hungría, y de allí a Francia y Gran Bretaña: en octubre se formó en París un Gobierno nacional polaco en el exilio que, presidido por el general Sikorski, continuó la lucha: tropas polacas combatieron en los ejércitos aliados, y la resistencia, en el interior del país). Alemania tuvo 8.000 muertos y 27.000 heridos; Polonia, 70.000 muertos y 130.000 heridos. Varsovia, durísimamente bombardeada durante días por la aviación alemana, fue ocupada el 28 de septiembre. Ese mismo día, Alemania y la Unión Soviética, que había invadido Polonia por el este el día 17, firmaban un «tratado de amistad y demarcación» que significaba un nuevo reparto de Polonia. Alemania se anexionó territorios que sumaban 188.700 kilómetros cuadrados con una población de veintidós millones de habitantes (de ellos, dos millones de judíos): Polonia occidental (Dánzig incluida), con importante población germánica, quedó integrada en el Reich; la parte central del país, con Varsovia y Cracovia, formó el «Gobierno General», bajo la autoridad de Hans Frank, líder nazi de Baviera. La URSS se anexionó a su vez Polonia del este, un territorio de unos 200.000 kilómetros cuadrados y 13 millones de habitantes (de ellos, 4,5 millones de ucranianos; 1,5 millones de bielorrusos, y 1,5 millones de judíos).

Polonia reveló ya los verdaderos objetivos de guerra de la Alemania nazi (y la naturaleza del orden internacional que aspiraba a imponer en Europa) y, paralelamente, la agenda oculta de la Unión Soviética al suscribir el desconcertante Pacto de No Agresión con Alemania días antes de la agresión a Polonia. El objetivo alemán era la destrucción total de Polonia como estado y como nación —no la recuperación de Dánzig y la eliminación del «pasillo polaco»—, y la colonización (en sentido literal) de su territorio, como primer eslabón del nuevo «espacio vital» alemán y de la expansión alemana hacia el este; el objetivo soviético era la creación, mediante anexiones territoriales, de un cordón (o colchón) de seguridad a lo largo de sus fronteras europeas, esto es, desde el Báltico hasta el mar Negro.

Ambas potencias procedieron de forma inmediata, e implacable, a la realización de sus proyectos. Alemania «germanizó» la parte occidental de Polonia: la población polaca de la región fue o deportada o reducida a servidumbre (expropiaciones, privación de derechos, prohibición del uso del polaco, cierre de iglesias y escuelas católicas, expulsión o ejecución de sacerdotes católicos). La parte central, bajo el Gobierno General de Hans Frank, fue sometida a una explotación atroz: 2,8 millones de polacos fueron deportados a Alemania (entre 1939 y1944) como fuerza de trabajo; el 15% del profesorado, el 18% del clero y el 45% de los médicos fueron ejecutados; los judíos, unos 2 millones, fueron concentrados en unos 400 guetos (el de Varsovia, con unas 450.000 personas) en condiciones de alimentación, higiene y habitabilidad inhumanas, y enviados luego, a partir de 1942, a campos de exterminio (como Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Chelmno o Belzec, todos ellos en territorio polaco). El terror soviético fue igualmente devastador: deportación de 1 millón de polacos a Siberia y Asia central, ejecución en abril de 1940 de unos 21.000 mandos militares, funcionarios y policías polacos (de ellos, unos 4.000 en Katyn, un crimen de guerra que la URSS no reconocería hasta 1990), sovietización y colectivización de industrias, minas y propiedades agrarias. El 28 de noviembre de 1939, la Unión Soviética, con consentimiento alemán, atacó a Finlandia, que, no obstante haber contenido el ataque soviético en la llamada «Línea Mannerheim» —los rusos sufrieron unas 200.000 bajas, hecho que puso en duda su capacidad militar—, capituló el 12 de marzo de 1940 y cedió a la URSS el ismo de Carelia y el puerto de Víborg.

Al invadir Polonia, Hitler creyó que, no obstante la declaración formal de guerra del 3 de septiembre de 1939, Francia y Gran Bretaña no intervendrían. Fue un error. Ciertamente, en un primer momento, entre septiembre de 1939 y marzo de 1940, durante lo que un periodista norteamericano llamó la phoney war, la «guerra falsa» (y los franceses, la drôle de guerre, «guerra de broma»), pudo pensarse que, pese a la declaración de guerra, la reacción franco-británica había sido puramente retórica. Pese a las garantías dadas en su momento a Polonia, y a pesar de la superioridad que en la frontera occidental franco-alemana (Lorena, los Vosgos) tenía Francia —cuyo ejército se componía, al estallar la guerra, de 104 divisiones (unos 3 millones de hombres), 3.000 tanques y 1.368 aviones, reforzados además por la Fuerza Expedicionaria Británica (al principio 150.000 hombres bajo el mando del mariscal Gort) que Gran Bretaña, como en 1914, había enviado al continente casi de inmediato—, no hubo, en efecto, respuesta militar alguna de Francia y Gran Bretaña al ataque alemán a Polonia: Francia se atuvo a la estrategia militar defensiva que sus mandos y Estados Mayores habían diseñado desde 1919, con la Línea Maginot, la serie de fortificaciones construida a lo largo de la frontera francoalemana (de Suiza a Luxemburgo), como pieza clave para una guerra cuyo objetivo era la contención (y posterior desgaste) de una hipotética ofensiva alemana.

La guerra era, sin embargo, una realidad. El mismo 3 de septiembre de 1939, submarinos alemanes hundieron en aguas de Escocia el Athenia, barco de pasajeros británico (128 muertos); el 13 de octubre, un submarino alemán hundió, penetrando en la base naval británica de Scapa Flow (islas Hébridas), el buque de guerra Royal Oak (833 muertos); barcos británicos, a su vez, dañaron seriamente en aguas del río de la Plata (17 de diciembre) al acorazado de bolsillo alemán Graf Spee, barrenado por su comandante, el capitán Langsdorff, antes que aceptar o la captura o el hundimiento. La renuncia al ataque frontal sobre Alemania —sin duda, un gran error— era, además, en parte engañosa. Francia y Gran Bretaña especularon desde pronto, durante la «guerra falsa», con diversos planes de ataque desde y sobre los flancos alemanes. Fue precisamente eso lo que decidió el ataque, a partir del 8 de abril de 1940, de Alemania sobre Dinamarca y Noruega, un plan que antes no entraba en la estrategia de Hitler, una operación preventiva para impedir que la armada británica, la Royal Navy, la mayor flota del mundo (324 buques de guerra: 15 acorazados, 6 portaviones, 184 destructores, 60 submarinos), pudiese controlar las rutas del mar del Norte y del Báltico, y cortar, por ejemplo, los suministros de mineral de hierro sueco, vitales para Alemania.

Dinamarca fue arrollada y ocupada por los ejércitos alemanes en un solo día (9 de abril). En Noruega, la marina británica hundió, en efecto, en distintos enfrentamientos, 1 crucero y 10 destructores alemanes. Pero fue superada por la Luftwaffe, la fuerza aérea alemana que organizó la primera ofensiva aerotransportada de la historia —fuerzas paracaidistas alemanas tomaron los aeropuertos de Oslo y Stavanger—, combinada con operaciones anfibias de desembarco en las costas (hasta un total de cien mil soldados), que desbordaron a las modestas fuerzas armadas noruegas y a la fuerza expedicionaria (treinta y cinco mil hombres) que ingleses y franceses habían enviado y situado en Trondheim. Noruega capituló el 9 de junio; el rey Haakon VII y su Gobierno pudieron ser evacuados a Londres, donde formarían un Gobierno en el exilio; Noruega quedó incorporada al Reich bajo el gobierno, primero, del comisario del Reich Josef Terboven, y luego, desde 1942 a 1945, de Vidkun Quisling, el líder del Partido Fascista de Unión Nacional.

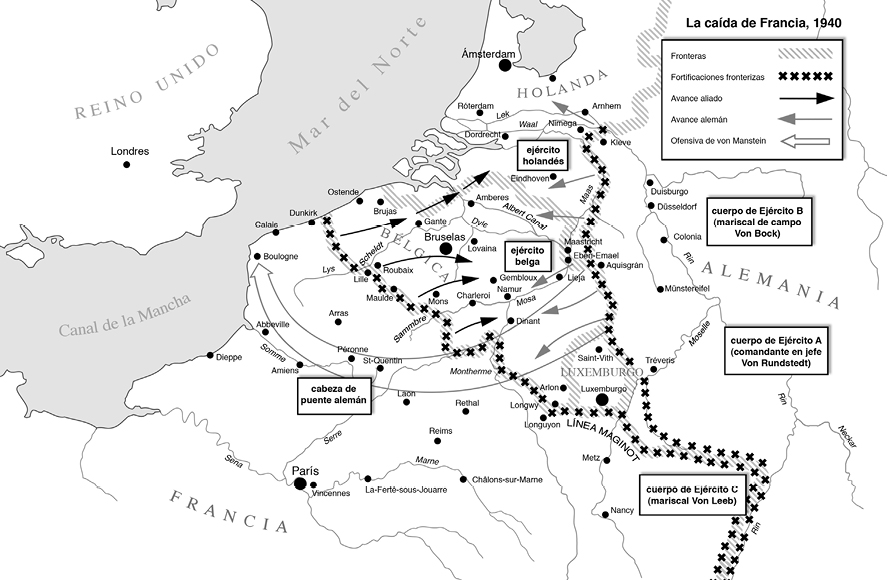

El éxito decidió a Alemania a lanzar su ofensiva occidental contra los Países Bajos y Francia, que comenzó el 10 de mayo de 1940 (cuando, por tanto, todavía se combatía en Noruega). La ofensiva, preparada por Erich von Manstein, el general más brillante del ejército alemán, fue una demostración casi perfecta del nuevo tipo de guerra diseñada —o improvisada— por Alemania: penetraciones estratégicas profundas y rápidas de divisiones mecanizadas (tanques) por las líneas enemigas con apoyo táctico de la aviación, para cortar las principales arterias del enemigo y buscar su cercamiento. Los alemanes concentraron un total de tres cuerpos de ejército, mandados por Rundstedt, Bock y Leeb, respectivamente, con 141 divisiones y unos 2,5 millones de hombres (2.445 tanques, 5.446 aviones de todo tipo), frente a las 144 divisiones, 2,9 millones de soldados, 3.384 tanques y 3.099 aviones que los aliados —Francia principalmente y Gran Bretaña, más Holanda y Bélgica, movilizadas ante la inminencia del ataque alemán— desplegaron para la defensa. Parte de la fuerza alemana atacó frontalmente Holanda y Bélgica; otra parte, a cuyo frente figuraban los generales Guderian, Rommel, Kleist y Reinhardt, evitando la Línea Maginot, atacó Francia por las Ardenas —la clave, audaz y sorprendente, del plan de Manstein—, una región que el mando francobritánico, a cuyo frente estaba el general Gamelin, consideraba por su topografía imposible de atravesar.

El éxito fue fulminante. Holanda, que Alemania atacó con fuerzas aerotransportadas de paracaidistas, se rindió el 14 de mayo (como en Noruega, la reina Guillermina y el Gobierno pudieron exiliarse en Londres): el centro de Róterdam fue devastado por los bombardeos de la aviación alemana. Las líneas belgas y francesas, reforzadas por la Fuerza Expedicionaria Británica (ahora unos 350.000 hombres), fueron penetradas con sorprendente y extraordinaria eficacia y brillantez por los alemanes, que cortaron y cercaron en diversos puntos a las fuerzas aliadas, unas tropas en general estáticas y que no supieron adaptarse a la «guerra relámpago». Los tanques Panzer de Guderian, que penetraron desde las Ardenas por Dinant y Sedán, avanzaron velozmente, describiendo un gran círculo, un «golpe de hoz», por el pasillo de 320 kilómetros (que recorrieron en diez días) que abrieron entre Sedán y Abbeville, cortando y cercando por detrás a las tropas aliadas situadas en la frontera francobelga y en Bélgica, y amenazando los puertos de la costa del canal de la Mancha (Boulogne, Calais, Dunkerque). Las contraofensivas aliadas fueron poco consistentes, mal preparadas e incluso contraproducentes: se concentraron en Bélgica, debilitando las líneas de las Ardenas y facilitando así el avance alemán por esta región. Bélgica se rindió incondicionalmente el 28 de mayo (el Gobierno huyó a París y luego a Londres, desde donde, como en los casos de Polonia, Noruega y Holanda, continuó la guerra y trató de organizar la «resistencia» en el interior; el rey Leopoldo III permaneció en Bélgica en una situación ambigua: prisionero de los alemanes pero reteniendo una posición distinguida e influyente que incluso le permitiría negociar con Hitler medidas favorables para su país). Ante el colapso del Ejército belga, la Fuerza Expedicionaria Británica y en torno a cien mil soldados franceses —en total, trescientos cincuenta mil hombres— se retiraron a Dunkerque, de donde entre el 28 de mayo y el 4 de junio fueron evacuados a Inglaterra en una operación extremadamente difícil, por los ataques de la aviación alemana, y muy brillante —participaron unos novecientos barcos británicos—, aunque evidentemente negativa.

El 5 de junio, los alemanes —noventa divisiones; de ellas, diez acorazadas— penetraron en Francia desde la frontera francobelga, desde el Somme, por varias líneas verticales: de Abbeville a Angulema en el oeste (desplegándose además por Bretaña y Normandía), de Laon y Reims a Clermont Ferrand y Lion en el centro, y de Sedán a Besançon y la frontera suiza en el este. La línea defensiva francesa, rehecha por el nuevo general en jefe aliado, el general Weygand, fue destruida por los alemanes entre el 5 y el 9 de junio. El día 10, los alemanes cruzaron el Sena. Aunque quedaran algunas bolsas de resistencia, Francia estaba derrotada: cien mil soldados muertos, 1,6 millones hechos prisioneros y enviados a Alemania (muchos de los cuales permanecieron allí hasta el final de la guerra); millones de refugiados (civiles) desplazados hacia el sur; situación caótica y descontrolada; el Gobierno, a cuyo frente estaba Paul Reynaud, que había sustituido a Daladier en marzo, refugiado desde el día 9 en Burdeos. El 14 de junio, los alemanes entraron en París. El día 16, tras asumir la jefatura del Gobierno por mandato mayoritario de la Asamblea Nacional, el mariscal Pétain, el héroe de Verdún de 1916, ahora un anciano de 84 años pero aún extraordinariamente prestigioso, pidió el armisticio, que, firmado el día 22, puso fin a la guerra. Francia lo recibió con alivio: Pétain apareció ante gran parte de la población francesa como el salvador de Francia.

La derrota, explicable en buena medida por la excepcional brillantez y eficacia del ataque alemán, una de las grandes operaciones de toda la guerra, y también por el conservadurismo e incompetencia militares del ejército francés, fue para Francia una debacle moral sin precedentes, una verdadera crisis de la conciencia nacional. Reveló, como escribió Gide en su diario el mismo 14 de junio de 1940, la «profunda decadencia» del país (el escritor no veía sino «incoherencia, falta de disciplina, invocación de derechos absurdos, rechazo de toda responsabilidad» por todas partes). El precio, en cualquier caso, fue terrible. Francia (40,8 millones de habitantes en 1939) quedó dividida en dos: una «zona ocupada», el oeste y la mitad norte del país (París incluido), bajo ocupación directa alemana, y una «zona libre» y nominalmente soberana (la mitad sur) cuya jefatura asumió Pétain, que fijó la capital en Vichy, pero en realidad un mero satélite de la Alemania de Hitler (que le permitió, con todo, retener un modesto ejército de cien mil hombres y el imperio colonial). Alsacia y Lorena fueron directamente incorporadas a Alemania. Pétain, un anciano patriarcal, hierático, distante y vano, creó en Vichy un régimen autoritario y de poder personal, un «Estado francés» encarnación de la «Francia eterna» —tradicional, conservadora, cristiana—, cuyo lema era «Trabajo-Familia-Patria», y el objetivo, una «revolución nacional» inspirada en las ideas y principios de la derecha nacionalista francesa (Maurras, Acción Francesa): antisemitismo, educación cristiana, censura moral, prohibición de partidos, sindicatos y huelgas. La «colaboración de Estado» que el régimen de Pétain estableció con Alemania trajo consigo, básicamente, tres cosas: plena colaboración económica, colaboración militar y cooperación policial (Vichy colaboraría con la Gestapo alemana en la represión de la resistencia y en el genocidio de los judíos franceses: 83.000 muertos, de una población judía estimada en 300.000 en 1939).

La acomodación de la sociedad francesa a la ocupación y a la derrota fue mayoritaria y desconcertante; una indicación más (o así se vería posteriormente) de la crisis de Francia como nación. Vichy, y Pétain personalmente, tuvieron mucho más apoyo popular del que podía esperarse. Aunque el mismo 18 de junio de 1940 el general De Gaulle, huido a Londres, llamó desde la capital británica a la resistencia —abriendo así el camino para que Francia, al cabo de unos años, volviera a ser una nación independiente y libre—, el llamamiento fue a corto plazo ignorado. Hasta la aparición del maquis a fines de 1942 (mejor, hasta que en mayo de 1943 Jean Moulin unificó los distintos y descoordinados grupos de resistencia existentes), la resistencia interna fue casi inoperante: acciones y pequeños grupos aislados. No obstante las dificultades materiales de la vida cotidiana (escasez, racionamiento, mercado negro), los saqueos de su patrimonio artístico y la represión policial, París recuperó pronto la «normalidad» bajo la muy visible y aparatosa ocupación alemana: reabrieron (con depuraciones si sus propietarios o responsables eran judíos) teatros, cines, cabarés, restaurantes, negocios de alta costura, galerías de arte, emisoras de radio, publicaciones culturales, editoriales, velódromos, hipódromos. Aunque los intelectuales y artistas abiertamente fascistas y colaboracionistas relevantes fueran comparativamente escasos (Drieu la Rochelle, Céline, Brasillach, Déat), fueron muy pocos los que o se exiliaron o se apartaron de la vida cultural, y menos aún, y tarde, los que, como Marc Bloch, Prévost, Aragon, Paulhan, Cassou o Camus, se unieron a la resistencia (Bloch y Prévost murieron fusilados). La gran mayoría (Gide, Mauriac, Giono, Claudel, Morand, Cocteau) siguió escribiendo y publicando en la nueva situación, en Vichy o en París. Entre 1940 y 1944 se editaron en Francia en torno a ocho mil libros al año, cifra superior a la de Estados Unidos y Gran Bretaña. Montherlant, Giraudoux, Anouilh, Sartre (A puerta cerrada, 1944) estrenaron sus obras en teatros del París ocupado. El extranjero y El mito de Sísifo de Camus aparecieron en 1942; Sartre publicó El ser y la nada, su obra filosófica más compleja y ambiciosa, en 1943.

La derrota de Francia deshizo todas las previsiones estratégicas que sobre la guerra se habían venido haciendo hasta entonces. Hitler, que recorrió el París ocupado el 23 de junio de 1940, aparecía ahora como el dueño de Europa. La Italia fascista así lo entendió y entró en la guerra el mismo día en que los alemanes cruzaron el Sena, el 10 de junio de 1940: atacó a Francia por los Alpes (aunque solo logró fijar una pequeña zona desmilitarizada entre ambos países); Turín y Génova fueron bombardeadas (11 de junio) por aviones ingleses. El 3 de julio, la marina británica atacó preventivamente —ante la incertidumbre creada por la posición neutral, pero colaboracionista, de la Francia de Vichy— la base naval francesa de Mers el-Kébir (Argelia) y hundió, o dañó severamente, varios buques de guerra franceses. Paralelamente, con distintos pretextos y siempre de acuerdo con el Pacto de No Agresión con Alemania de agosto de 1939, la URSS se anexionó, entre junio y agosto de 1940, Letonia, Lituania y Estonia, estados sovietizados y «rusificados» por la violencia y la represión, e impuso a Rumanía, también en junio, la cesión de Besarabia y del norte de Bucovina. La guerra se extendía, pues, de forma dramática e irreversible.

La ofensiva alemana sobre Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica y Francia había puesto de relieve, retrospectivamente, la futilidad de la política de apaciguamiento que, como vimos, Gran Bretaña y Francia habían seguido desde 1933 y que encarnó, más que ningún otro político, el primer ministro británico (1937-1940) Chamberlain. Neville Chamberlain dimitió el 10 de mayo de 1940, el mismo día en que Alemania desencadenó su ofensiva sobre los Países Bajos. Le reemplazó, al frente de un gobierno de coalición de conservadores, laboristas y liberales (entre ellos, Eden, Attlee, Bevin, Lyttleton),Winston Churchill (1874-1965). El cambio fue providencial. Churchill, 64 años en 1940, ministro de Marina desde septiembre de 1939, pero tenido hasta poco antes por un político anticuado y poco fiable, había entendido desde el primer momento la significación de Hitler; esto es, que Hitler significaba la guerra: «Tengo un solo objetivo en la vida», diría en mayo de 1940, «derrotar a Hitler. Eso hace las cosas más sencillas para mí».

Bajo su liderazgo —Churchill era un hombre de pequeña estatura, cara infantil, emotivo, impulsivo, ingenuo, nada religioso y con un gran sentido del humor—, Gran Bretaña iba a resistir, y, además, sola hasta 1941, frente a las dictaduras del Eje. Los memorables discursos de Churchill galvanizaron a su país: «No tengo nada que ofrecer —dijo en los Comunes el 13 de mayo de 1940— sino sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor»; «Iremos hasta el fin —proclamó el 4 de junio—, lucharemos en Francia, lucharemos en los mares y en los océanos, lucharemos con creciente confianza y creciente fuerza en el aire, defenderemos nuestra isla a cualquier precio, lucharemos en las playas, lucharemos en los aeródromos, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas: nunca nos rendiremos». Churchill diría, con gracia, que, en la guerra, el león había sido Inglaterra, que él solo había puesto el rugido. La resolución británica (y del Imperio: Australia, la India, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Canadá, por ejemplo, declararon la guerra a Alemania en los primeros días de septiembre de 1939) fue, desde luego, extraordinaria: cambió, literalmente, la historia del mundo. Churchill asumió con energía y entusiasmo inagotables la dirección de la guerra, en la que intervino muy directamente junto con sus generales más conocidos: Alanbrooke, el mejor jefe de Estado Mayor de la historia del Imperio británico, Wavell, Montgomery, Alexander, Slim, y otros. Aunque sus dos primeros años como primer ministro parecieran, a veces, no ser sino una sucesión de derrotas ininterrumpidas, sus grandes decisiones estratégicas fueron, a lo largo de la guerra, importantísimas: bombardear las ciudades alemanas (la Ofensiva Estratégica Aérea Británica comenzó el 15 de mayo de 1940; el primer gran bombardeo, con mil aviones, de una ciudad alemana, Colonia, se llevó a cabo el 30 de mayo de 1942); llevar la guerra al Mediterráneo, estrechar la amistad con Estados Unidos, apoyar en su momento a Rusia (si bien aplazando la apertura de un segundo frente, como quería Stalin).

Churchill asumió el Gobierno de Gran Bretaña en una situación extremadamente difícil. Lo que habría pasado si Alemania hubiera invadido Gran Bretaña en julio de 1940 tras la caída de Francia —tal como preveía la Operación León Marino— no se sabrá nunca. La operación preveía, primero, la eliminación de la fuerza aérea británica y de sus bases y aeródromos mediante ataques aéreos fulminantes de la Luftwaffe, y bombardeos intensos sobre distintas ciudades inglesas; el desembarco, luego, de tres cuerpos de ejército (unos doscientos cincuenta mil hombres), mediante operaciones anfibias y aerotransportadas realizadas desde puertos franceses, belgas y holandeses, con el objetivo estratégico de ocupar el sudeste de Inglaterra, hasta una línea hipotética que iba desde Plymouth hasta la desembocadura del Támesis, junto a Londres; el despliegue, finalmente, de los ejércitos alemanes (divisiones de tanques, infantería ligera y motorizada) por toda Gran Bretaña. Alemania ocupó el 30 de junio de 1940 las islas británicas del Canal, Jersey y Guernsey (en torno a cien mil habitantes), que permanecieron bajo ocupación alemana hasta mayo de 1945. Pero la Operación León Marino, la invasión de Inglaterra, cuyas posibilidades algunos mandos alemanes veían con considerable reserva, no se materializó. Hitler no se decidió. Prefirió esperar hasta ver el resultado de la ofensiva aérea desencadenada a partir del 10 de julio, como preparación necesaria para la invasión por mar y tierra planeada. La «batalla de Inglaterra», que se desarrolló, en efecto, de julio a octubre de 1940, librada entre la fuerza aérea británica (la RAF, Royal Air Force), unos 1.450 aparatos inicialmente bajo el mando del mariscal Dowding, y la Luftwaffe alemana —unos 2.800 aviones de combate bajo el mando de Göring—, resultó así decisiva. Los alemanes atacaron, primero, puertos y barcos británicos en el canal de la Mancha; luego, en agosto, aeródromos y fábricas en el sur de Inglaterra; finalmente, desde septiembre, las principales ciudades del país, el blitz, como lo llamaron los ingleses: Londres fue bombardeada por primera vez el 7 de septiembre de 1940. La RAF, que hizo un uso excelente de las estaciones de radar instaladas por todo el país, perdió 915 aparatos y 449 pilotos: «Nunca en el ámbito del conflicto humano —diría Churchill en el Parlamento, el 20 de agosto de 1940—, se debió tanto a tan pocos». Alemania perdió 1.733 aviones. No consiguió destruir el poder aéreo británico. En octubre, Hitler renunció definitivamente a la idea de invadir Gran Bretaña. El blitz sobre las ciudades (Londres, Glasgow, Plymouth, etc.) continuó. El 14 de noviembre, la Luftwaffe destruyó, literalmente, Coventry. Londres fue bombardeada durante ciento veinte días seguidos: murieron en los bombardeos, que el pueblo londinense soportó con disciplina, contención y patriotismo admirables, ochenta mil personas. Birmingham, la última ciudad en ser atacada, fue bombardeada el 16 de mayo de 1941. Gran Bretaña respondió con bombardeos —menores y espaciados— sobre Hamburgo, Bremen y alguna otra ciudad alemana.

Gran Bretaña, que en 1939 disponía, como ha quedado dicho, de la mayor flota de guerra del mundo, había declarado desde que entró en la guerra el bloqueo naval de Alemania. Alemania respondió de forma análoga: ordenó a su marina de guerra, la Kriegsmarine, mandada por el almirante Erich Raeder (46 buques de guerra, 57 submarinos en 1939), desencadenar acciones por mar y, en especial, la guerra submarina, con el propósito de cortar —en el Atlántico, en aguas del mar del Norte, en el Caribe— todas las rutas de suministro a Gran Bretaña y asfixiarla económica y militarmente. Aun inferior en efectivos (aunque hubo momentos en que los astilleros alemanes botaban hasta veinte submarinos al mes), la agresividad y eficacia de la flota alemana sorprendieron a los ingleses: los submarinos alemanes hundieron en una sola semana, en octubre de 1940, treinta y dos barcos británicos. La «batalla del Atlántico», como la llamó Churchill, se prolongó hasta 1945 (se unió a ella, por tanto, en su momento, la marina norteamericana). Como la guerra en tierra y en el aire, la balanza fue favorable a la marina alemana hasta el verano de 1943. Los submarinos alemanes hundieron 300 barcos —de guerra y de carga— británicos entre junio y diciembre de 1940; 875 barcos en 1941, y 1.664 en 1942. El comandante en jefe de la flota submarina alemana, el almirante Karl Dönitz, llegó incluso a creer que su fuerza podía derrotar a Gran Bretaña por la dependencia británica del tráfico, los suministros y el comercio navales. No fue así. La flota británica —y luego la norteamericana, y la Royal Canadian Navy, que combatió con enorme decisión en aguas del noroeste Atlántico—, reorganizando la protección de sus convoyes y reforzadas por la aviación, más el empleo del radar y del sonar, y el desciframiento a partir de 1942 por los servicios de inteligencia de las claves cifradas alemanas, lograron restablecer el equilibrio. La guerra submarina alemana perdió gran parte de su eficacia desde 1943. El hundimiento por barcos británicos en diciembre de 1943 del mejor acorazado alemán, el Scharnhorst, en aguas del Ártico (Noruega) —y del Tirpitz, un año después, en un lugar no muy lejano— puso de relieve la superioridad naval aliada. Pese a las sorpresas iniciales, la Kriegsmarine nunca consiguió paralizar el esfuerzo de guerra británico, hecho importantísimo especialmente en determinados escenarios (por ejemplo, en el Mediterráneo). Con todo, británicos y norteamericanos perdieron un total de 3.500 barcos (de ellos, 175 grandes barcos de guerra), con un total de 70.000 muertos (marinos y marineros). Alemania terminó por perder 783 submarinos (con 30.000 marinos muertos), esto es, cerca del 70 por 100 del total de la flota.

La guerra, en cualquier caso, había alcanzado en un año dimensiones imprevisibles. Nadie habría podido anticipar en agosto de 1939 que, un año después, Polonia no existiría, que Alemania ocuparía Noruega, Dinamarca, los Países Bajos y gran parte de Francia —París incluida—, y que la Francia soberana era únicamente la mitad sur del país, ni que la aviación alemana bombardearía Londres a diario durante varios meses. Además, la entrada de Italia en la contienda, el 10 de junio de 1940, llevaría a la guerra, y enseguida, a escenarios y situaciones igualmente nuevos y no planeados. Para cualquier observador de la guerra, la dinámica de la historia —la razón histórica, si se quiere— debía resultar inevitablemente sorprendente, literalmente imprevisible.

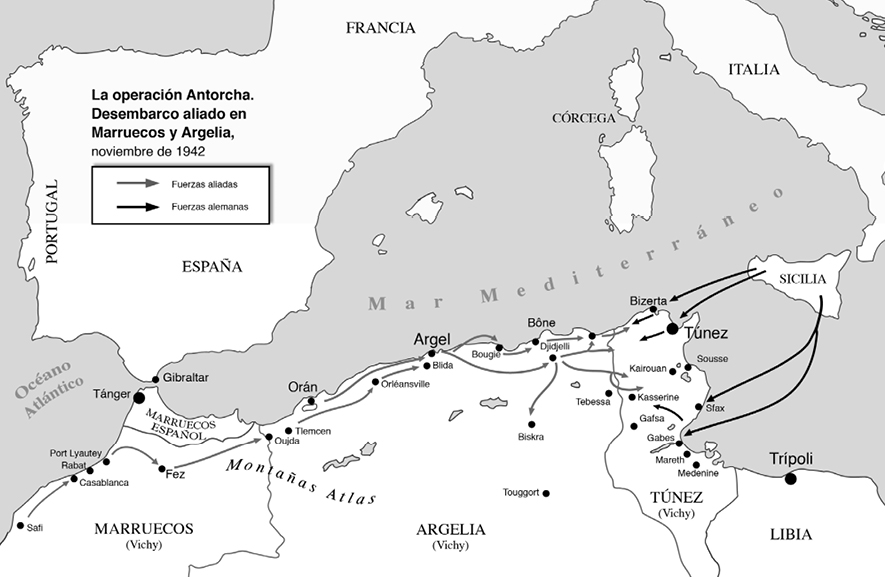

La derrota de Francia y la entrada de Italia en la guerra, hechos casi simultáneos, llevaron desde junio de 1940 la guerra mundial a escenarios y situaciones, como ya se apuntó más atrás, enteramente nuevos. La derrota de Francia, por ejemplo, generó, como era lógico, un clima de incertidumbre y desconcierto en las colonias francesas —nominalmente incorporadas a la Francia de Vichy—, especialmente en las más cercanas a la metrópoli, y, por tanto, a la guerra, y con más población y tropas francesas (Marruecos francés, Argelia, Túnez). La decisión italiana cambió —también lógicamente— las perspectivas de la contienda: significó su extensión al Mediterráneo, lo que tuvo, como veremos, extraordinarias consecuencias.

Todo ello tuvo desde el primer momento connotaciones contradictorias y, a la vista de lo que iba a suceder, premonitorias. Así, Mussolini, un hombre de temperamento turbulento y agresivo que en mayo de 1940, ante la situación internacional, había asumido el mando de las fuerzas armadas de su país, optó por la guerra por dos razones: por los compromisos derivados de su especial relación con la Alemania de Hitler —la «amistad brutal», como la denominó en 1962 el historiador de Oxford F. W. Deakin—, ratificada especialmente en el Pacto de Acero que ambos países suscribieron el 22 de mayo de 1939; y por puro oportunismo, porque Mussolini entendió que con la derrota de Francia, que el 10 de junio de 1940, día de la entrada de Italia en la guerra, parecía y era inminente, la guerra había terminado, y resultaba necesario que la Italia fascista tuviera parte principal en la nueva Europa que Hitler estaba creando (la misma razón, por cierto, que llevó a la España de Franco a declararse entonces, el 12 de junio de 1940, «no beligerante» —previamente, al comenzar la guerra, España había optado por la «neutralidad»—, y a ocupar, el día 14, Tánger, ciudad internacional bajo administración de la Sociedad de Naciones).

Pero la decisión italiana de entrar en la guerra no fue unánime. Fue vista con reservas por parte del entorno del rey (Víctor Manuel III); por algunos mandos militares, como el mariscal Badoglio, el hombre que en 1936 había comandado los ejércitos italianos en la guerra de Abisinia y que como duque de Adís Abeba había sido virrey de dicho territorio; e incluso, por algunos mandos fascistas, como Ciano, yerno de Mussolini y ministro de Exteriores entre junio de 1936 y febrero de 1943, y Dino Grandi, el fundador del fascismo en la región de Bolonia y uno de los jerarcas del régimen, todos ellos probablemente satisfechos con la posición de «no beligerancia» que Italia, pese al Pacto de Acero, había adoptado al estallar la guerra mundial en septiembre de 1939. Significativamente, Mussolini tomó la decisión de ir a la guerra sin ni siquiera reunir al Gran Consejo fascista, el órgano consultivo supremo de su régimen.

Mussolini y sus colaboradores habían previsto una guerra breve: una guerra paralela, esto es, autónoma y propia, que respondiese a los intereses nacionales y de seguridad italianos, y no a los planes de guerra de la Alemania nazi. Italia, en cualquier caso, declaró la guerra a Francia y Gran Bretaña el 10 de junio de 1940. El objetivo militar inicial, que los italianos preveían se lograría casi sin lucha, era la ocupación de la Costa Azul, Córcega, Túnez y la Somalia francesa. La aviación italiana bombardeó (11 de junio) las bases británicas de Puerto Sudán y Adén en el mar Rojo, y Malta en el Mediterráneo, y posiciones francesas en Saint-Raphaël, Tolón, Bastia en Córcega y Bizerta en Túnez (12 y 13 de junio). Italia concentró paralelamente en la frontera francoitaliana de los Alpes un ejército de 22 divisiones, 300.000 soldados y 3.000 piezas de artillería.

Los cálculos italianos fueron un completo error. Aviones ingleses bombardearon (11 de junio) Turín y Génova. La ofensiva sobre Francia por los Alpes (21 a 24 de junio) fue un fracaso: Francia, una Francia ya prácticamente derrotada por Alemania (recuérdese: 14 de junio, caída de París; 16 de junio, formación del Gobierno de Pétain; 22 de junio, armisticio con Alemania), contuvo el avance italiano, que solo pudo lograr la ocupación de la localidad de Menton, en la Costa Azul. El día 23 empezaron las negociaciones entre los dos países —paralelas, pues, a las negociaciones franco-alemanas— de cara a llegar, también aquí, a un armisticio, que se firmó, en efecto, en Roma el 24 de junio de 1940. Italia solo consiguió la creación de una zona desmilitarizada en la región fronteriza entre ambos países (en Saboya) y el uso del puerto de Yibuti en la Somalia francesa. Italia había tenido 631 bajas mortales y 2.600 heridos, y 1.141 soldados habían sido hechos prisioneros por los franceses; Francia había tenido 40 bajas mortales y un centenar de heridos.

Gran Bretaña seguía en guerra. El 3 de julio, buques británicos de la recién creada Fuerza H del Mediterráneo, con base en Gibraltar, bajo el mando del almirante Somerville, atacaron, como se indicó, la base naval francesa de Mers-el-Kébir, junto a Orán, en Argelia, ante el temor del uso que de la flota francesa pudiera hacer la Francia de Pétain, hundiendo dos modernos barcos de guerra franceses y dañando seriamente varios más, acción en la que murieron 1.297 marinos franceses. El día 9, una flotilla inglesa atacó, sin resultado concluyente, a barcos italianos en Punta Stilo (Calabria); el 19 de julio, el Sidney británico hundió el crucero italiano Bartolomeo Colleoni frente al cabo Spada en el extremo norte de Creta.

Mussolini y el mando militar italiano no renunciaron, pese a todo, a su idea de guerra paralela. Consideraron que la ofensiva de Alemania sobre Gran Bretaña, la «batalla de Inglaterra», que se desarrolló, si se recuerda, entre junio y octubre de 1940, dejaba a Gran Bretaña en una posición de extrema debilidad en el Mediterráneo (Gibraltar, Malta) y en el norte y este de África (Egipto con Suez, Somalia británica), y que Grecia, un país de 7,3 millones de habitantes con un ejército de 330.000 hombres, una marina menor (1 crucero, 10 destructores, 13 torpederos, 6 submarinos) y una fuerza aérea con solo trescientos aparatos, podría ser fácilmente atacado desde Albania, que Italia ocupaba desde abril de 1939. El 4 de agosto de 1940, Italia, que en julio había ocupado sin demasiado problema puestos militares británicos en Sudán y Kenia, invadió la Somalia británica desde Abisinia, que, como sabemos, había conquistado en 1936. El 9 de septiembre, atacó Egipto desde Libia, colonia italiana desde 1912, con el objetivo último, si bien lejano, de amenazar Suez. El 28 de octubre de 1940, Italia atacó Grecia desde Albania.

La guerra iba a tomar así, como quedó dicho, perspectivas enteramente nuevas. Paradójicamente, no por la fuerza militar de Italia, sino precisamente por lo contrario, por la debilidad que definiría toda su actuación en la guerra. Como anticipó la guerra alpino franco-italiana, la intervención de Italia en la guerra mundial fue, en efecto, como iremos viendo, una sucesión de desastres. Con una primera consecuencia que conviene consignar ya. Ello obligó a su aliado, Alemania, a intervenir en territorios y teatros de combate que no habían entrado previamente en sus planes de guerra, con efectos, lógicamente, negativos: dispersión de ejércitos, distracción de fuerzas, aplazamiento de otras posibilidades de acción. No fue que Italia (cuarenta y dos millones de habitantes en 1936) careciese de fuerza militar suficiente. En junio de 1940, su ejército de tierra estaba integrado por 26 cuerpos de ejército (73 divisiones: mecanizadas, ligeras, alpinas) y 1,6 millones de hombres (1.000.000 en Italia; 600.000 en Libia, Abisinia, Eritrea y Somalia, y Albania); la marina, bajo el mando del almirante Cavagnari, contaba con 25 acorazados y cruceros, 100 destructores, torpederos, fragatas y similares, y 113 submarinos, con cerca de 170.000 marinos; la aviación disponía de 1.735 aparatos. La marina, aunque sin portaviones, y la aviación eran fuerzas comparativamente modernas. El problema militar italiano fue otro: falta de planes de guerra, poca preparación y escasa coordinación entre las distintas armas (aviación, ejército de tierra, marina); agotamiento de los ejércitos por su intervención reciente en las guerras de Abisinia y España; falta de moral de combate, consecuencia de la entrada en una guerra que la sociedad italiana mayoritariamente ni entendía ni aprobaba.

Las ofensivas en el este y norte de África —escenarios donde Italia disponía de evidente superioridad: en torno a 300.000 hombres en Libia y 280.000 en Abisinia, Eritrea y Somalia, frente a un total de 100.000 efectivos británicos (60.000 en Egipto; 40.000 en Sudán, Kenia y Somalia)— iban a ser, en cualquier caso, nuevos fracasos italianos. En África oriental tuvieron inicialmente, con todo, algún éxito. En concreto, Italia completó en pocas semanas, ante el repliegue ordenado de las fuerzas británicas, la ocupación de la Somalia británica, que pudo retener hasta la contraofensiva inglesa de enero de 1941, ocupación que le permitió además desplazar una pequeña flotilla naval para reforzar su presencia en el mar Rojo. En el norte de África, el avance italiano sobre Egipto desde Libia, a cargo de dos ejércitos, unos 200.000 hombres, bajo el mando directo de los generales Gariboldi y Berti, apoyados por una fuerza aérea de 315 aparatos, todo bajo el mando supremo del mariscal Graziani, fue, por el contrario, desde el primer momento, un avance vacilante, poco decidido (los ingleses, unos cuarenta mil hombres, se replegaron como en Somalia, sin combate, salvo por pequeñas operaciones dilatorias): fue detenido por el propio mando italiano en la localidad egipcia de Sidi Barrani el 16 de septiembre de 1940, apenas una semana después del comienzo de la operación. Peor aún, gracias a la superioridad técnica de sus tanques, los británicos lograron en diciembre (días 9 a 11), en el mismo Sidi Barrani, una sorprendente e importantísima victoria que obligó a los italianos, a los que hicieron en torno a 38.000 prisioneros, entre ellos cuatro generales, a replegarse sobre Libia. A principios de 1941, en una serie de operaciones audaces, la VII División Acorazada británica, las futuras Ratas del desierto, que mandaba entonces el teniente general Richard O’Connor (a las órdenes del general Wavell, comandante en jefe hasta julio de 1941 de los ejércitos británicos en todo Oriente Medio y el cuerno de África), embolsó a los italianos en Bardia (Al Bardi, Libia: 40.000 prisioneros) y destrozó —6 de febrero— al X Ejército italiano en Beda Fomm, en el centro de Libia, en la frontera entre Cirenaica y Tripolitania, las dos grandes regiones libias, forzando así la capitulación de Bengasi, la capital de Cirenaica.