Capítulo 1

La muerte inesperada de Marsa me ha desquiciado. Llevaba más de un año sin verla, pero era mi mujer, y he sentido por ella más que por ninguna otra. Se preparaba para venir a verme con intención de arreglar nuestras diferencias. Me hizo hombre en Cascais. Sabía de sus infidelidades, porque ella me las adelantaba. El torero Farolitos, el alcalde de Guadalmazán, el mayoral, el bombero del Betis... Pero no pude perdonar su noche en el Intercontinental de Madrid con un japonés vicioso y pesadísimo. Y ella tampoco me perdonó mis amores con Manuela, la maravillosa princesa austríaca que a la postre no era princesa ni nada. Se la levanté a Tomás, al que también estuve a punto de perder.

Marsa se hallaba con un grupo de amigos en Cartagena de Indias, poniéndose de dulce para impresionarme. Ella me impresionaba siempre. Se lanzó al agua desde la cubierta del barco, cayó como un clavo y se destrozó la cabeza al chocar contra una roca asesina. No pudieron hacer nada por salvarle la vida. Lo supe ayer, y aún no he reaccionado. Tomás está pendiente de mis pesares, y Elena y los niños lo han sentido profundamente. He pedido a su familia que me dejen traer su cuerpo a España, para que sea enterrado con todos los honores que merece una marquesa de Sotoancho, excepto Mamá. Se está trabajando en ello. Y quiero que venga como una reina muerta. En un avión fletado sólo para ella, de Cartagena a Sevilla.

Las banderas a media asta. La de España y la de Casa. Tanto me ha entristecido que no he podido llorar. Además, que lo he dicho y repetido con reiteración. Llorar en público denota una muy dudosa procedencia social. Apenas sabía de la familia de Marsa. Hablo con su sobrina Adriana, Adi para los amigos, que estaba con ella cuando tuvo lugar el terrible accidente.

—No pudo sufrir, Cristián. Falleció al momento.

—Eso me consuela, Adi.

—Estaba preciosa, con su tanguita berenjena.

—Lo que me dices no me consuela, Adi.

—Preciosa de verdad. Linda cumbrera.

A punto he estado de perder la compostura. «Con su tanguita berenjena, preciosa de verdad, linda cumbrera.» Me la estoy figurando. Marsa, a sus treinta y cinco años, tenía cuerpazo de veinteañera. Mucha vida pasó por esa piel inventada. Lo contrario que don Pedro Téllez-Girón, duque de Osuna, de quien se decía que tenía «las venas con poca sangre, los ojos con mucha noche». Ella era selva amazónica en la sangre y Caribe alegre en la mirada. En mi despacho sólo se mueve la pena. Tomás me reclama.

—Señor marqués. Hay que ser fuerte. Yo también he sentido la muerte de la señora marquesa. Pero la vida sigue.

—No sueltes más tópicos, Tomás. La vida sin ella, sabiendo que ella estaba, era vida. Lo de ahora es insoportable.

—Le salió mal la jugada, señor. Me quitó a Manuela y doña Marsa se le marchó.

—Pero se arrepintió más tarde. Lo malo es que yo seguía encorajinado con Manuela y con las infidelidades de Marsa.

—No hay infidelidad si no hay engaño, y a usted no lo engañaba.

—Con el japonés, sí.

—Un mal paso lo tiene cualquiera.

—Jugó con él al Braga’s Minibar.

—Una travesura muy propia de ella. Usted la despreció por otra.

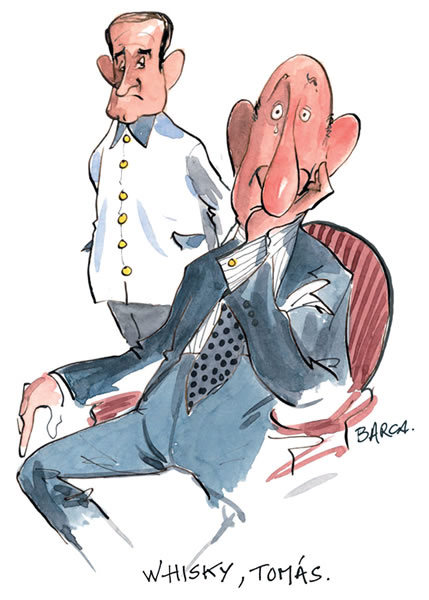

—No necesito que me recuerdes mis continuos errores. No cenaré. Whisky a destajo y mucho hielo. Calmaré mi desesperación con el alcohol. Y mañana, que Miroslav vaya a Madrid a recoger en Barajas a Adriana, su sobrina. Se adelantará a la pobre Marsa unos días. Llega a las 11.45 desde Cartagena, vía Bogotá. Es decir, Tomás, que Miroslav se marche cuanto antes. Que se reserve un buen hotel. Y al nuevo administrador le dices de mi parte que le entregue una cantidad razonable para sus gastos. Whisky, Tomás.

—No me gusta verlo así, señor.

—Un cubo con hielos.

—Las penas no se curan con tajadas.

—Y dos botellas de agua.

He mandado a los niños con Elena y Flora a la costa. Son días tristes. Elena me mira de forma diferente. Me gusta, pero también siento por ella un pelín de rechazo. Se lo merece todo. Sin su presencia en casa, mis hijos no conocerían el amor materno. Pero me revuelve el estómago que haya sido la amante de mi tío Juan José, aquel grandísimo viejo pocho, turbador, jinete y golfo de campeonato. Hace pocos días vino a verme al despacho. Los niños se habían dormido. Hablamos del futuro. Cuando se marchaba, nos dimos un beso de esos que no terminan nunca. Un beso maravilloso. Pero me figuré a tío Juan José haciendo lo mismo, y me entró un mareo. Tiempo al tiempo, que las cosas se colocan en su sitio cuando se les da un margen de confianza. Me he bebido más de la mitad de la botella de whisky. Don Crispín pide permiso de ingreso.

—No le hace bien tanto alcohol.

—No le he pedido consejo, reverendo.

—Los hombres calman sus penas con coraje y resignación, no con botellas de whisky.

—Déjeme tranquilo.

—Digo yo que sería conveniente organizar un funeral por doña Marsa.

—Sólo para los de casa. A ella le horrorizaban los guateques que se montan en España aprovechando una misa de difuntos.

—Para mí que habría que darle al funeral tronío y empaque.

—Ni tronío ni empaque ni vainas. Funeral doméstico.

—Prefiero hablarlo mañana. Usted no está en condiciones de pensar, señor marqués. Buenas noches. Que Dios le ayude.

—Me ayuda mucho, pero ya me ha matado dos mujeres.

—Quizá le haya castigado por su incontrolable lujuria.

—Váyase o le rompo la botella en la cabeza.

—Pecador.

—Tonto con sotana.

—Buenas noches.

Don Crispín quiere funeral de tronío y empaque. A Marsa le horrorizaban. Temo su homilía. Para don Crispín, Marsa era una pecadora empecinada. Se pasaba el Sexto mandamiento y el Noveno por el inglerío. Mañana se lo ordeno al cura. Funeral doméstico y sin sermón. Pasado mañana, cuando Adi, su sobrina, haya llegado.

—¿La princesa de Hohenloezern?

—¡¡¡Cristián!!!

—¿Cómo está mi niña?

—Tu niña, estupenda. ¿Y tú? ¿Y mi paraíso?

—Tu paraíso triste. Se ha matado Marsa en Cartagena de Indias.

—¡Qué horror, Cristián! Cómo lo siento.

—Deambulo por Babia.

—No te entiendo.

—Es frase de ingenio melancólico.

—¿Y qué vas a hacer?

—Enterrarla aquí. Junto a Marisol.

—Te comería a besos, mi amor. Pero ahora, menos que nunca, puedo pisar La Jaralera. Es cuestión de respeto.

—Pero necesito saber que vendrás pronto.

—Te lo juro por Alá.

—Eres católica.

—Pues te lo juro por san Cristián de La Jaralera.

—Ese juramento me sirve.

—En el fondo, muy en el fondo, me alegro de no haberme casado contigo.

—¿Por qué, Manuela?

—Porque las matas.

Ahí, tengo que reconocerlo, y a pesar de su humor macabro, Manuela me ha provocado una sonrisa. Y sigue.

—No te enfades, mi amor. Pero es que lo tuyo con tus mujeres es de Telecinco. Y yo quiero vivir.

—Y yo que vengas a vivir conmigo. Todo está como el día que te fuiste para enterrar a tu padre que no lo era.

—Lo malo, mi amor, es que mi padre que sí lo es está malito. Cuando se recupere, contigo me voy para siempre, si es que me esperas. Porque no me fío nada de Elena, la de los niños. Gafitas, cara de santa y voz de mosquita muerta, pero tiene unas ganas de darte periflús que se desencuaderna de sólo pensarlo.

—No te entiendo.

—Es frase de ingenio melancólico.

—Cura a tu padre y ven... Te necesito.

—Y yo a ti, amor. Y también La Jaralera. ¿Te has zumbado a otra?

—¡Manuela! ¡Por Dios..., qué cosas preguntas!

—Conociéndote...

—Te pertenezco.

—Falso.

—Soy tuyo y sólo tuyo.

—Sádico.

—Beso mi almohada todas las noches pensando en ti.

—Torturador.

—El negro de mi pena sólo lo aliviaría la luz de tu presencia.

—Marica.

—Te amo, Manuela.

—Y yo, Cristián. Pero eres más mentiroso que Rubalcaba.

—Eso sí que no.

—Eso sí que sí.

—De acuerdo, pero no me olvides.

—Estoy contigo, amor. Estoy contigo.

—¿Y tú?

—¿Y yo qué?

—¿Te has zumbado a otro?

—No, mi vida. Aquí, donde vivo, lo más cercano al placer sólo te lo puede dar un corzo.

—Te quiero.

—No me olvides, Cristián.

—Tomás, otra botella.

—A la cama inmediatamente, señor.

—No tengo sueño.

—A la cama o le doy un cachete.

Me ha convencido lo del cachete. Lo decía mucho mi madre cuando era niño: «¡Susú, como sigas mirando a esa niña guarrindonga, te doy un cachete!»

Y me lo daba. Era muy mala Mamá.

—Tomás, acuéstame.

—Vamos, vamos.

Me guía Tomás por el corredor hacia mi cuarto. Sin él, estaría perdido para siempre. Me ha desnudado, me ha puesto el pijama y ha apagado la luz de la mesilla. Estoy solo en la cama de mis amores con Marisol y con Marsa. De mis pasiones, de mis fogaradas. Claro que la última fue Manuela, mi princesa. Me encantaría que viniera a pasar una temporada. Es un prodigio. Lo mío no tiene remedio. Guardo luto por Marsa y pienso en otra. Cada vez estoy más convencido de que descendemos del mono. Tinieblas, el techo que se mueve, la cama en balanceo. Qué tajada.

Amanecer lluvioso. Arcaditas. Tomás con el café.

—Buenos días, señor marqués. Ya ha corrido la noticia. No ha parado de sonar el teléfono desde las nueve.

—¿Qué hora es?

—Prontito. Las doce. Aquí está el café y le preparo el baño.

—Hoy sin patito de goma. Estoy de luto.

—Sin patito, como debe ser. ¿Qué traje le preparo?

—El más negro.

—Pues a levantarse, ¡ea!

—Se me doblan las corvas.

—Es por la tensión.

Café y baño. Al salir, encima de la cama, mi luto dispuesto. María, la ponebaños de Mamá, me saluda llorando. Ha vuelto con Miroslav, mi fiel y leal jefe de seguridad. Algo contundente en ocasiones. Andará por Sevilla, esperando a Adi.

—María, se me salen las penas por los poros de la piel.

—Y a mí de verlo así, señor marqués. Y tan negrísimo.

—Búscame a don Crispín.

—Ahora mismo.

Don Crispín, como siempre, equivocado.

—Me está saliendo preciosa la homilía del funeral.

—No habrá homilía.

—Un funeral sin homilía no es funeral.

—Usted lo que quiere es lucirse. Marsa era mi mujer, pero de santa no tenía un pelo.

—Efectivamente, era bastante fresca. A usted le puso los cuernos con varios. Lo digo en la homilía.

—Como se le ocurra decirlo, le pongo de patitas en la calle. Y aquí se vive muy bien, don Crispín.

—Mi deber es hablar del arrepentimiento.

—Pero no de mis cuernos. Se acabó la charlita. Punto final. Voy a darme un paseo. Rompa su homilía. Buenos días, don Crispín.

Enérgico y cortante. He recuperado el tono. Abril vencido. Lluvia de primavera, fina y con perfil norteño. Debo de parecer un chipirón entre encinas. Pepillo me abraza. Modesto hace lo mismo. Acudo a la albariza de los juncos. Vuelan las gallaretas y los azulones. El sol pretende salir, pero no le dejan las nubes cimarronas. Ha llovido en Andalucía más que en todo el siglo, y el Guadalmecín empieza a semejarse al Amazonas. Por el puente de los plumbagos, a punto de desbordarse. ¡Tantos recuerdos! De un lado, Marisol; del otro, Marsa. También Manuela. Elena se desvanece. Se me han pasado las horas volando y hay que comer. Por la tarde llegará Adi, la sobrina de Marsa, que me ayudará a preparar la vuelta de mi amor, dormida en su ataúd. Qué palabra más triste la de «ataúd». Recuerdo un poema muy dramático, de un poeta colombiano, Picio o algo así, que Marsa recitaba sonriente:

Allá va Romero

en un ataúd.

En su juventud,

perdió la salud

buscando dinero.

En su senectud,

perdió su dinero

buscando salud.

Y ya sin dinero,

y ya sin salud,

allá va Romero

en un ataúd.

La muerte es una injusticia. ¿Qué habrá más allá de ella? A mi padre le horrorizaba. Murió joven y rotundo; en mi opinión, atacado de melancolías. No soportaba a Mamá. Se enamoró como un cadete de una Fräulein alemana que contrató mi madre para educarme con disciplina hitleriana. Pero ella no era así. Y Papá se apostaba todas las noches, oculto entre los setos, para ver su cuerpo desnudo. Hasta que Mamá lo sorprendió. La despidió fulminantemente, no sin antes intentar con el gobernador civil su encarcelamiento.

Me comunica Miroslav que ya están a medio viaje. Por Despeñaperros. Le he pedido que me compre en Casa Pepe melocotones en almíbar. Son buenísimos. Con discreción le he preguntado:

—¿Puedes hablar?

—Perfectamente, señor.

—Respóndeme con monosílabos.

—Sí.

—¿La señorita Adi nos oye?

—No.

—¿Se parece a mi mujer, que Santa Gloria haya?

—No.

—¿Más fea?

—No.

—¿Más guapa?

—Sí.

—¿Morena?

—No.

—¿Castaña?

—No.

—¿Rubia?

—Sí.

—¿Rubia ceniza o como los chorros del oro?

—Imposible monosílabo.

—Tienes razón. Pregunta mal formulada. ¿Rubia ceniza?

—No.

—¿Chorros del oro?

—Sí.

—¿Alta?

—Sí.

—¿Tetona?

—No.

—¿Plana?

—No.

—¿Justa medida?

—Sí.

—¿Simpática?

—Muy.

—Abandona los monosílabos, Miroslav. ¿Me has comprado los melocotones?

—Estaban agotados, señor.

—Lástima. ¿Cuánto os queda de viaje?

—Doscientos kilómetros.

—No superes los ciento diez.

—De acuerdo, señor.

—Cambio y corto.

—Correcto, señor.

Gran tipo Miroslav. De premio. Hay que organizar la llegada de Adi. Se la voy a encomendar a María, que, desde la muerte de Mamá, su única ocupación es plancharme las camisas y mirar arrobada a su Miroslav.

—María, prepara para la señorita Adi, sobrina de doña Marsa, el cuarto principal para huéspedes. Sí, el que usó Tomás cuando se hizo pasar por mí. Exacto, María, el que tú usaste también. Pero no quiero remover el pasado. Miroslav ante todo. Muchas flores. Muchísimas flores. Díselo a Pepillo. Y que Modesto busque por la sierra romero salvaje. Que huela su cuarto a campo limpio. Y te dedicas enteramente a ella, sin olvidar mis camisas, que las planchas como una artista.

—Gracias, señor. A la señorita no le faltará nada.

—Y que venga Tomás.

A la altura de Córdoba, le vino a Adi la necesidad de conversar con aquel chófer tan recto, ceremonioso y monosilábico. Había oído sus respuestas a quien le llamó por teléfono y no daba crédito a su hablar tan resumido.

—¿Le molesto si le hablo?

—Será un placer, señorita.

—Usted no es español, ¿verdad?

—No, señorita. Soy serbio. Yugoslavo. Cuando se desgajó mi patria me vine a España. Ahora soy el jefe de seguridad y chófer del marqués de Sotoancho. He lamentado muchísimo el fallecimiento de la señora marquesa, que era una mujer de bandera.

—Mi tía Marsa.

—Todos queríamos una barbaridad a la señora marquesa.

—¿Por qué habla ahora tanto y antes sólo usaba monosílabos?

—Porque había curvas, y ahora, sólo rectas.

—¿Era usted militar?

—Coronel.

—¿Comunista?

—En Yugoslavia era una obligación. Pero ahora, no. Los comunistas obligados odiamos el comunismo. No entiendo cómo en España, con libertad, hay comunistas. Allá ellos.

—¿Cómo es el señor marqués?

—Un santo. Al principio puede parecer raro. Pero es generoso, tolerante y divertido. Su madre era un alacrán.

—¿Mujeriego?

—No debo responder.

—¿Coqueto?

—Coquetísimo.

—Estoy deseando conocerlo. Al fin y al cabo, es mi tío Cristián.

—Estará feliz en La Jaralera, señorita Adriana.

—Adi, por favor.

—Como usted ordene.

Intuyo en don Crispín un hondo pozo de rencor y resentimiento. Me mira con odio sindical. Se lo comento a Tomás.

—Pues que se fastidie, señor.

Tomás siempre de mi lado. Vuelan los minutos. Adi tiene que estar a punto de llegar. Don Crispín merodea por la recoleta de los magnolios. Hace que lee el breviario, pero para mí que está leyendo las obras completas de Lucifer. Le alzo la mano, en señal de saludo, y se hace el distraído. Entonces le voceo.

—¡De sermoncitos, nada de nada!

Habrá sido una figuración. Pero he creído ver que por el faldón de la sotana le salía un larguísimo rabo de tonalidad carmesí.

Me esperaba mucho después de los monosílabos de Miroslav, pero lo que apareció por la puerta trasera del coche no tiene descripción posible. Un cierto parecido con Marsa en la sonrisa, un deje en los movimientos, y todo lo demás por ella sola. Adriana. Adi.

Por lo menos, ciento ochenta centímetros de mujer guapa. Rubia como los chorros del oro. Ojos verdes oscuros. Labios decididos. Su abrazo, de extraños calores.

—Me encanta conocerte, tío Cristián.

—Y a mí, Adi. No me llames tío Cristián. Me suena raro.

—Lo eres.

—Tiene un cierto toquecito a telenovela.

—Tú mandas.

—Me llamo Cristián. Soy tu tío, el viudo de tu tía Marsa, pero me llamo Cristián.

—Hecho. A tus órdenes. Me he vuelto muy militar viajando con Miroslav.

—Me confirman que pasado mañana llega el cuerpo de Marsa.

—Lo recibiré contigo, Cristián.

—Ahora descansa. Te cambias y nos vemos en el salón para tomar la copita de las ocho.

—Descanso, me baño, me cambio y tomo contigo la copita de las ocho.

—María estará pendiente de ti. Todo lo que quieras, ella te lo proporcionará.

—Gracias, Cristián.

—Señorita, la acompaño hasta su cuarto.

—Gracias, María.

—¿Le ha tratado bien mi hombre?

—¿Miroslav?

—El que viste y calza.

—Me ha parecido monosilábico y encantador.

—Es el mejor, señorita, mejorando lo presente.

No son necesarias las palabras. A Tomás no se le ha cerrado la boca todavía.

—¡Qué mujer, señor marqués!

—Es mi sobrina, Tomás. Y casi una niña.

—Pues las niñas que yo conozco no son así. ¿Qué edad tiene la niña?

—Veintisiete años. Es la hija del único hermano de Marsa. Cuando nació, mi mujer no había cumplido los ocho años. Un acercamiento generacional.

—Pues yo no he visto un acercamiento generacional de esta categoría en mi vida. Espero que sepa comportarse, señor marqués.

—¡Tomás, que es mi sobrina...!

—Por eso lo digo.

Ha bajado despampanante. Renuncio a su descripción. Libre como Marsa. Se ha servido ella la copa. Tomás al acecho, como si fuera un vigilante de la moral y las buenas costumbres. No hay peligro. Es mi sobrina.

Con las copas nos hemos sentado frente a frente con la mesa de por medio. Fumamos. Ha roto la turbación.

—Creo que estás deseando saber de ella, Cristián.

—Todo, Adi.

—¿Todo de todo?

—Absolutamente.

Adi me ha contado que Marsa no pudo adaptarse del todo a su vida anterior. Que hablaba continuamente de mí y de La Jaralera. Que se enrolló con un antiguo novio, Peluso Cañizares, con el que vivió algunos meses. Que tuvo otro lío con el marinero de un barco en Cartagena. Que al final le gustó un negro, cantante, y que probó el largo placer de lo exótico. Y que, harta de sus experiencias, sólo pensaba en volver a casa, perdonarme, pedirme perdón y recuperar su vida en su «paraíso español».

Que hace una semana le pidió a Adi que volara desde Bogotá hasta Cartagena para embarcarse y hacer un crucero por la zona. Que estaba de buen humor. Que, pura casualidad, uno de los marineros del barco era el de marras, pero terminó zumbándose al capitán. Muy de ella. Y que una mañana, anclados en una caleta de agua transparente, se lanzó desde la proa hacia el agua. No vio la mancha oscura de la roca asesina. Cuando se dieron cuenta, todos se tiraron para salvarla, pero su cabeza estaba destrozada.

—¿Peluso Cañizares?

—Un antiguo novio, Cristián. Te lo cuento porque ella pensaba ponerte al corriente de todo.

—¿Y un marinero?

—Uruguayo, de Punta del Este. Tacho.

—¿Y un moreno?

—Como el regaliz. Cantante. Héctor.

—¿Y un capitán?

—Fue el último. El capitán Gobelas.

—No perdió el tiempo.

—Me dijo que tú tampoco lo perdías.

—Lo mío fue breve. Una princesa austríaca de padre borrachín.

—¿Guapa?

—Impresionante. Se llama Gertrude, pero en casa la conocíamos como Manuela.

—¿Sigues viéndola?

—No. Hoy he hablado con ella... ¿Y tú?

—Y yo... ¿qué?

—¿Tienes novio?

—Cristián, eso ya no se tiene. Soy libre. Y cazadora.

—¿De hombres?

—Y de jaguares. Allí los llamamos «tigres». Me pierdo en la selva. Tengo ese puntito de machorra. ¿Tienes caza en La Jaralera?

—De pelo y de pluma.

—Me encantaría que me lo enseñaras todo.

Otra copa y una más. En la cena, hablábamos por los codos. He castigado a don Crispín y ha cenado en sus aposentos. Me hubiese sentido violento con su mirada clavada en el desparpajo físico y químico de mi pobre sobrina. Pero Tomás no se pierde una. Las coge al vuelo.

—Para mí, señor marqués, que todo va a quedar en casa.

—No te entiendo.

—Yo sí.

Con las copas y la cena, el buen tiempo y lo demás, le he propuesto a Adi hacer un aguardo de cochinos. Modesto nos acompañará. Pero éste me dice que es pronto de temporada y tarde de hora. En vista de ello, hemos procedido a saltarnos las leyes a la torera.

—En el coche y con faritos.

Adi está que no se lo cree. Le hemos adaptado al rifle un silenciador, porque la Guardia Civil tiene las orejas muy finas. Modesto nos sigue en su jeep. No quiero miraditas ni chismes. Conduzco mientras Adi sostiene el rifle con soltura. Cazadora de verdad. En una revuelta del carril, un cochinazo de medalla.

—Espera, Adi. Seguirá hacia la derecha. No dispares hasta que te enseñe el codillo.

Adi suda de los nervios. El cochino nos mira. Cuando se cansa, toma rumbo hacia la derecha para perderse en una barranquilla de jaras. Eso se cree. Adi dispara y el marrano pega un tornillazo. Antes de poder reaccionar, se halla junto al cochino. El jabalí está herido de muerte, pero aún no se ha entregado. Adi no ha bajado el rifle. Lleva un cuchillo de monte. El jabalí se arranca, pero no puede. Adi da un salto hacia atrás y sonríe. Modesto no quiere saber nada del lance. El cochino se vuelve hacia su querencia entre las jaras, y Adi le mete el cuchillo hasta las entretelas vasculares. Vuelve a mirar y viene hacia mí. Me abraza emocionada.

—¡Qué maravilla!

—Me parece que eres una chispita arriesgada.

—Si no hay riesgo, no hay caza.

El cochino tiene una boca espectacular. Cuando Modesto se apercibe de su fallecimiento, se acerca y felicita a la cazadora.

—Tira usted muy bien y remata mejor.

—Modesto, es la señorita Adriana. Sobrina de doña Marsa.

—Mis sentimientos, señorita. Y mi enhorabuena por su valor.

Volvemos a casa. Modesto se hace cargo del cochino. Llevará su trofeo al taxidermista, para que le hagan una tabla. En casa nos despedimos. Adi me da un beso de sobrina. Yo le respondo con otro de tío.

—Hasta mañana, Cristián.

—Descansa, Adi.