4

LA CORONA IMPERIAL

En estos años se iba a producir uno de los hechos de mayores consecuencias del Quinientos europeo: el salto de toda una generación desde la de Maximiliano I hasta la de Carlos V, desde el abuelo al nieto; todo ello a causa de la inesperada pérdida del eslabón intermedio, aquel Felipe el Hermoso muerto en 1506.

Algo que había sido precedido por una situación similar en 1516 a la muerte de Fernando el Católico. También en ese caso, ahora por la enajenación mental de la reina Juana, se había producido un salto semejante del abuelo materno al nieto. De forma que el prematuro fallecimiento de Felipe el Hermoso, provocando ya la irremisible pérdida de la razón de Juana, cerró el paso a toda una generación abriéndolo para la siguiente.

Fue como un proceso de aceleración de la Historia. Quien por ley natural estaba destinado a gobernar bien entrado el siglo, aparecía en escena cuando todavía era un adolescente, a quien los acontecimientos parece que le cogen desprevenido, como si se sintiera desbordado por ellos. De ahí ese aire de muchacho desconcertado con el que le captan los artistas en ese período, como en el notable busto realizado por Conrad Meit hacia 1517, que posee el Museo Gruuthuse de Brujas1. Con aspecto melancólico, el joven Príncipe parece abrumado con toda la carga que va sintiendo sobre sus espaldas.

Para entonces, Carlos ya era conde de Flandes y rey de la Monarquía Católica. Y todo parecía anunciar que acabaría siendo el nuevo emperador, sucediendo a su abuelo Maximiliano I.

Sin embargo, eso no resultaría tan fácil. Era cierto que la casa de Habsburgo llevaba casi un siglo al frente del Imperio, desde que en 1440 había sido elegido emperador Federico III. Pero su hijo Maximiliano, que le había sucedido en 1493, no había conseguido su propósito de ser coronado por el Papa, y en consecuencia, no pudo proponer a su nieto como rey de Romanos, lo que le hubiera llevado a una automática designación para la corona del Imperio2.

Fue preciso entrar en la complicada mecánica de la elección imperial. Conforme a la Bula de Oro, proclamada por Carlos IV en 1356, esa elección estaba confiada a siete grandes personajes, tres de ellos eclesiásticos (los arzobispos de Maguncia, Tréveris y Colonia) y los otros cuatro, el rey de Bohemia, el margrave de Brandemburgo, el conde del Palatinado y el duque de Sajonia.

Eran los Príncipes Electores. Sobre ellos presionarían al instante los dos candidatos más destacados: Francisco I de Francia y Carlos de Gante, rey de las Españas.

De acuerdo con las normas fijadas en la Bula de Oro, debían reunirse en el plazo de un mes, a partir de la muerte del Emperador, y elegir, dentro de los tres meses siguientes, al nuevo jefe del Imperio.

A Carlos V la muerte de su abuelo Maximiliano, ocurrida el 12 de enero de 1519, le cogió ya en tierras catalanas, a su paso por Lérida, camino de Barcelona. Pero no desprevenido. De hecho, su tía Margarita de Saboya llevaba desde su Corte en los Países Bajos las negociaciones con los Príncipes Electores.

Aunque Carlos no había vivido en Alemania y no había sido educado a lo alemán, hasta el punto de conocer mal su idioma, tenía a su favor el que se le tuviera vinculado al Imperio, como cabeza de la Casa de Austria, y esa sería una baza que acabaría jugando a su favor. En cambio, su extrema juventud y el hecho de que todavía fuera prácticamente un desconocido, era algo que pesaba en su contra.

Todo lo contrario que su máximo rival, el rey Francisco I de Francia. El monarca galo contaba entonces con veinticinco años y había hecho su brillante aparición en el teatro europeo, con su rápida conquista del Milanesado en 1515, el mismo año de su subida al trono. Si la Europa germánica buscaba un rey-soldado, dueño además de los grandes recursos que deparaba una nación tan rica como Francia, para combatir con eficacia al Turco, ése nadie tenía duda de que era él.

Y, por otra parte, la diplomacia francesa, bien dirigida por Bonnivet, llevaba algún tiempo actuando en los dos campos principales: en Alemania y en Roma. En Alemania, ya desde 1517, parecían haberse ganado a su causa al príncipe elector Joaquín de Brandemburgo y a su hermano Alberto, arzobispo de Maguncia.

También el papa León X se mostraba más favorable a Francisco I, tanto por considerarlo probado como caudillo de la cruzada con la que soñaba, como porque temía menos a un emperador dueño de Milán que de Nápoles.

Precisamente esa circunstancia, y el dar casi por perdida la elección de su sobrino Carlos, fue lo que llevó a Margarita de Saboya a plantear una posible sustitución del candidato de la Casa de Austria: no Carlos, sino Fernando; no el señor de los Países Bajos, de España y de los reinos italianos de Nápoles, Sicilia y Cerdeña, sino el mucho más modesto y, por ello, menos temible Fernando, que ni siquiera había recibido todavía los Estados patrimoniales de Austria3.

Y fue entonces cuando Carlos V demostró quién era y cómo ya iba saliendo de su aparente sopor, pues la réplica a su tía Margarita sería inmediata y tajante: él era el primogénito y por ningún concepto renunciaría a sus derechos. Él era el jefe de la dinastía, y él seguiría siendo el candidato al Imperio. Y en esa línea decidida de actuación, una de las primeras cosas que llevó a cabo, a su llegada a Barcelona, fue escribir a todos los Príncipes Electores, para recordarles que habían prometido a Maximiliano I que le apoyarían, y para asegurarles que respetaría sus privilegios, sin olvidarse de prometerles suculentas recompensas.

Como comentaría el cronista Alonso de Santa Cruz, Carlos tenía aún pocos años, pero no estaba falto de ambiciones:

... aunque el Rey a la sazón era mancebo y de pocos años, era de muy altos pensamientos...4

Es más, dado que sus antepasados habían conseguido el título imperial, él tendría por afrenta no aspirar a ello, poseyendo como poseía además tantos otros dominios, tan ricos y poderosos:

Y en esto —añade el cronista— puso mucha diligencia el rey don Carlos, por no perder cosa que sus antepasados habían tanto tiempo poseído...

Aquellos antepasados, Federico III y Maximiliano I, eran señores de la Casa de Austria y, desde 1440, emperadores. ¿Por qué no lo iba a pretender Carlos? Otra cosa sería vergonzoso apocamiento:

... teniendo por afrenta —añade Santa Cruz— que sus abuelos hubiesen alcanzado el Imperio con solo ser señores de la Casa de Austria y que él perdiese, teniendo el mismo señorío y más, siendo rey de España y de las dos Sicilias...5

Carlos, pues, el de los elevados pensamientos, afronta el forcejeo de la elección al Imperio. Y a partir de entonces Margarita dirigirá desde Bruselas las negociaciones, bien secundada por un equipo de diplomáticos flamencos y alemanes, asentados en Augsburgo, como Matthäus Lang y Maximiliano de Zevenberghen.

Fueron unos meses de difíciles negociaciones, con fuertes altibajos, pues tan pronto parecía que los Príncipes Electores se inclinaban por Francisco I como por Carlos de Austria. Abundaron los sobornos, como veremos, y no faltaron los actos de fuerza, pues uno de los personajes más activos resultó ser nada menos que Franz von Sickingen, prototipo de los nobles bandoleros, que tenía aterrorizada la Alemania del sur con sus violencias y desafueros, quien al principio apoyó la candidatura francesa, pero volviéndose finalmente a favor de la carolina. También se echó mano de la propaganda. Mientras los enviados franceses aludían a la herencia espiritual de Juana la Loca, con el peligro que podía reportar, curiosamente los ministros de Margarita de Saboya presentaban a Francisco I como prototipo del rey autoritario, con tendencia al absolutismo, y como una clara amenaza a las libertades germánicas.

Al final, varios factores jugaron a favor de Carlos: su indudable ascendencia germana (y, por tanto, el buen recuerdo dejado por sus antepasados Federico III y Maximiliano I), el visto bueno a la postre concedido por Roma y el espaldarazo del Príncipe elector Federico el Sabio de Sajonia, quien previamente rechazó el ser elegido6. Sin olvidar el importante apoyo económico dado por los Fugger, de lo que se sabrían cobrar con creces a costa de las rentas de España.

En efecto, el propio León X que se había opuesto tan cerradamente a que la elección imperial recayese en quien era rey de Nápoles, y que había tratado de convencer a Federico de Sajonia, cuando vio desbaratado su plan dio marcha atrás, temeroso de que el nuevo emperador lo fuese en contra suya. Como confesaría al legado Cayetano, era necio y vano el dar cabezadas contra la pared7. De ese modo, los últimos intentos de Francisco I para impedir el triunfo de Carlos, declinando su propia candidatura en beneficio de Joaquín de Brandemburgo o de Federico de Sajonia, fueron inútiles.

Y así se llegó a la solemne votación imperial en Frankfurt, reunidos los Príncipes Electores en el coro de la iglesia de San Bartolomé, el 28 de junio de 1519, bajo la presidencia del arzobispo de Maguncia.

Iniciada la votación pública, el arzobispo de Maguncia preguntó al de Tréveris cuál era su candidato. Consciente de la importancia de su gesto, el arzobispo de Tréveris se alzó para proclamar que su elegido era el archiduque de Austria, Carlos, señor de Borgoña y rey de España y de Nápoles. Y así, sucesivamente, los demás Príncipes Electores le apoyaron con su voto8.

De esa forma Carlos de Gante, Carlos de España, se convertía ya para siempre en el Carlos V que conocería la Historia.

Un nuevo emperador pronto popular en toda Alemania, como lo atestiguan las canciones que entonces se coreaban, para pedir al elector sajón que se inclinase a su favor:

Ich hoff, die Sach soll werden gut, so Carolus, das edel Plut,

die Sach tut für sich nehmen.

Versos de difícil traducción, que libremente podrían entenderse así:

Confío en que el Sajón lo hará bien y así Carolus, el excelente noble, el sajón, lo hará su candidato9.

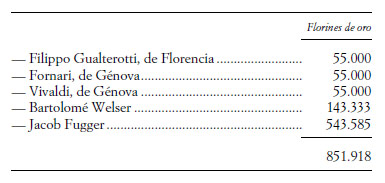

No fue poco el gasto provocado por la elección imperial. Hubo que hacer regios presentes a la mayoría de los Príncipes Electores. El del Palatinado fue el que se llevó la mejor parte, con 139.000 florines de oro, siguiéndole el arzobispo de Maguncia con 103.000. Pero también hubo que cortejar a los consejeros de los Príncipes, y a las ciudades imperiales, para crear un ambiente favorable a Carlos V. De esa forma, las sumas empleadas fueron aumentando, hasta llegar a cerca de los 850.000 florines10.

Un gasto tan fuerte y en tan solo unos meses obligó al procedimiento del préstamo pedido a banqueros italianos, de Florencia y Génova, pero sobre todo a los alemanes Welser y Fugger, en esta cuantía:

Como se ve, la casa Fugger de Augsburgo aportó ella sola algo más de la mitad del préstamo total concedido por los banqueros italianos y alemanes a Carlos V. Con cierta razón pudo alardear Jacob Fugger de que gracias a su apoyo Carlos V había sido nombrado emperador.

Ahora bien, supo resarcirse. En 1525 la Casa Fugger obtenía, durante tres años, las rentas de las Órdenes Militares, debiendo pagar 50 millones de maravedíes anuales, aunque cobrándose de ellos 25 millones, como parte de la deuda de la Corona.

Y así puede afirmarse que, en definitiva, fue Castilla la que pagó «el fecho del Imperio».

LA NOTICIA EN BARCELONA

La noticia de su elección como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico le llegó a Carlos V en Barcelona el 6 de julio. Por lo tanto, en ocho días, lo que parece increíble dadas las dificultades de la época, teniendo que hacer los correos más de 150 kilómetros diarios por la posta.

Que el 6 de julio ya conocía Carlos V la noticia lo sabemos por sus cartas enviadas al punto a todas las partes de sus dominios, como la que mandó al virrey de Cerdeña, de la que guarda copia la Real Academia de la Historia. Podría creerse en un error del copista al consignar la fecha, si no tuviésemos otras pruebas más concluyentes.

En efecto, en las Actas del cabildo municipal de Barcelona el hecho se consigna con el mayor detalle. Y la importancia de la noticia no se escapa al escribano catalán, hasta el punto de que la emoción con que coge la pluma para dar testimonio de lo sucedido, llega hasta nosotros, atravesando los siglos:

MDXIX, sis de juliol, dimecres: En aquest dia vench correu del senyor Rey ab letres de avís de la bona elecció que els Electors del Imperi havian feta en la persona de S. M., concordablement y ningú discrepant, en Rey dels Romans e per esser promogut al Imperi. Vench a les XII hores de la miga nit y en la matinada S. M. cavalca a Jhesus per a fer gracies a Nostre Senyor...

Día de gran fiesta y regocijo general. El correo hubo de despertar a Carlos a media noche, pero merecía la pena. No era para menos:

... cert a S. M. y a toda la Cort —añade el cronista— ha portada molta y increible jocunditat11.

Ahora bien, sin duda la buena nueva era de las que merecían la pena. En tres años, aquel muchacho que era no más que un conde de Flandes, que debía homenaje al rey de Francia (como lo había reconocido en el Tratado de Noyon), se había convertido en el poderoso soberano de la Monarquía Católica y en emperador de la Cristiandad.

Algo que se había notado en su comportamiento. Ya no era el adolescente distraído, envuelto en fiestas cortesanas, en justas y cacerías, cuando no en aventuras amorosas, como las que había tenido en Valladolid, dejando todo el peso del gobierno a su valido el señor de Chièvres. La excitante oportunidad de ascender al Imperio le había hecho despertar, probándolo en su imperiosa orden a su tía Margarita de que él y no su hermano Fernando tenía que ser el candidato, pues otra cosa lo tomaría como grave afrenta.

El alborozo con que finalmente tomó la buena nueva se echa de ver en la forma en que lo comunicó a sus diversos Reinos y señoríos. Y, como no podía ser menos, se hablaría ya del designio divino: Él, Carlos, se había convertido en emperador por la gracia de Dios:

Hoy nos ha llegado cómo, por gracia de Dios nuestro Señor, habemos sido elegido en rey de Romanos y emperador de Alemaña, en toda conformidad de los Electores...

Así empezaba su carta escrita al virrey de Cerdeña, que lo era entonces Ángel de Vilanova. Una buena nueva para darla a conocer a todas partes y para celebrarla públicamente:

Luego12 habemos mandado avisaros dello por vuestra consolación y para que fagáis dar gracias a Dios en todas las partes dese nuestro Reino y fazer otras señales de alegría...

Carlos, el nuevo Emperador, Carlos V rebosa de esa alegría, pero ya apunta que aquello no era solo provecho propio, sino también de toda la Cristiandad, y así lo proclama:

... Nos esperamos en la divina clemencia que esto será para mucho bien de la Cristiandad...

Ambas cosas irían juntas, porque claro es que el águila imperial iniciaba su vuelo.

Ahora bien, tanto poderío no haría sino beneficiar a sus súbditos, asegurarles su paz y bienestar:

... descanso de nuestros súbditos...

Pero también el César apunta al gozo íntimo, al despegue del águila imperial, pues aquello era también:

... beneficio de nuestros Reinos y acrecentamiento de nuestro Estado13.

El señor de los elevados pensamientos ha visto cumplidos sus sueños. Pero eso, al tiempo que abre hermosas perspectivas de glorias y triunfos, también supone deberes y sacrificios. Es cuando su canciller Mercurino de Gattinara coge la pluma y resume todo ello en un memorial, donde expresa cuál era la gran misión histórica que tenía ante sí Carlos V: era el nuevo Carlomagno y podía pensar en la Monarquía universal, en aquel sueño de una Cristiandad unida bajo un solo pastor. Pero, por ello, tendría que extremar su celo por el buen gobierno de sus Reinos, por la acertada selección de sus ministros, por la recta administración de la Justicia, el buen orden de la Hacienda y el cuidado por su ejército, teniendo bien pagados a sus soldados. Valientemente, el canciller piamontés advierte a su señor que no debía mostrar un excesivo favoritismo por sus súbditos flamencos y que no debía abandonar a la Reina, doña Juana, ni a su hermano Fernando. Le indica que se ayudara de un consejo de gobierno y, guardándose de la malquerencia de Chièvres, termina con una prudente alabanza al poderoso privado14.

Un mes después, el 22 de agosto, llegaba a Barcelona la delegación mandada por los Príncipes Electores para dar cuenta oficialmente a Carlos V de su triunfo. Iba presidida por el conde Palatino Federico —hermano del Príncipe elector del Palatinado y antiguo pretendiente a la mano de doña Leonor de Austria15—. Fue recibida por Carlos V ante su Corte. Era el primer acto oficial celebrado como emperador y había que rodearlo de la mayor solemnidad. Al mensaje de congratulación de los Príncipes Electores contestó el canciller Gattinara, agradeciendo en nombre de su señor aquella elección y prometiendo un rápido viaje de Carlos V a Alemania para ser coronado emperador.

Por lo tanto, lo que se suponía se hacía realidad: la elección imperial traería la ausencia de Carlos V de España. Una serie de constantes viajes se iniciaba.

¿Cómo tomaron aquello los diversos Reinos de Carlos? En Alemania, con satisfacción porque un príncipe de origen alemán fuese el elegido, y más los Príncipes Electores que veían en las forzosas ausencias de Carlos V un seguro para sus privilegios y libertades. En los Países Bajos, con alivio, como una mayor protección, frente a las ambiciones de los reyes de Francia, que tan caras habían salido a Carlos el Temerario, cuyo recuerdo estaba bien fresco.

Por el contrario, en Castilla cundió la inquietud, como lo refleja el cronista Pedro Mexía:

Crecieron las murmuraciones... —anota Mexía—, por ser cosa nueva para los españoles, que siempre fueron acostumbrados a gozar de la presencia de sus Reyes16.

Pues se daba por descontado, como así había de ocurrir, que la nueva dignidad imperial obligaría a Carlos V a estar en Alemania, con olvido de los asuntos hispanos.

Otro fue el sentir de los catalanes, que recibieron alborozados la elección imperial. Y se comprende: para ellos, era la oportunidad de equipararse con Castilla. Bajo los Reyes Católicos la preferencia de los soberanos por Castilla, incluso de Fernando a la muerte de Isabel, era manifiesta. Ahora con Carlos V, con todos sus Reinos bajo el águila imperial, esa paridad podía lograrse17. De hecho, la noticia se recibió en Barcelona con verdadero júbilo, como más tarde sería la de su coronación imperial, con aquel augurio, que venía a recordar poéticamente lo señalado por el canciller Gattinara en su memorial de 12 de julio de 1519:

... tornaran los temps que los antichs apellaren aurea secula y habitará lo leo ab lo anyell, segons seguí en lo temps del gran Emperador Octaviano Augusto...

E incluso se conjuraba a Carlos V para que tomase a Barcelona como punto de partida para la gran empresa santa de la reconquista de los Santos Lugares18.

De todas formas, esa buena acogida catalana al título imperial no estuvo a la par con la actuación de las Cortes, a la petición de Carlos V de una pronta y notable ayuda, pese a que en el discurso de la Corona se hizo hincapié en los esfuerzos de Carlos por estar en buena armonía con los demás príncipes de la Cristiandad, y muy particularmente con el francés, cosa tan ventajosa, en especial para Cataluña:

... y señaladamente (para) este Principado, que más que los otros está cercano y confín con Francia...19

Pero ni por esas. Las Cortes catalanas fueron aplazando su decisión mes tras mes, con la consiguiente impaciencia del Emperador, deseoso de salir para Alemania, donde había de recibir su nueva corona. Solo tras medio año, iniciado ya el mes de enero de 1520, las Cortes catalanas le concedieron una ayuda de 250.000 libras, que aunque apenas si bastaron para cubrir los gastos de la estancia de la Corte imperial en la ciudad condal, al menos disipó las dudas de que algo llegase, como temía el cronista Pedro Mártir de Anglería:

No creo —había escrito por entonces— que una sola moneda llegue a penetrar nunca en las arcas reales...20

Se comprende que en ese año de estancia en Cataluña ocurrieran no pocas cosas, aparte de la importantísima de la elección imperial. Para la personalidad de Carlos V hay que recordar algunos actos cortesanos por él inducidos, como la boda de Germana de Foix, la reina viuda que le había acompañado hasta Barcelona. Por entonces, ya había nacido su hija Isabel, de que hemos hecho constancia. Se trataba, pues, de casar nuevamente a la Reina, con la dignidad propia de su rango, con un alto personaje de la Corte: el escogido fue el marqués de Brandemburgo.

De aquellos amoríos del Emperador con Germana de Foix sólo quedan alusiones indirectas en los cronistas del tiempo, como las que pueden traslucirse de la crónica de Laurent Vital. Y en cuanto al arreglo cortesano de casarla con un alto personaje de la Corte, como el marqués de Brandemburgo, si entraba dentro del comportamiento de los reyes de la época, debió de provocar algún comentario poco favorable, como el que nos transmite Prudencio de Sandoval, quien tras dar cuenta del gran respeto con que al principio trataba Carlos a la viuda de su abuelo Fernando, añade:

No duró esta cortesía mucho tiempo, porque el Rey luego cobró autoridad y ella miró poco por la suya...21

Eso no puede entenderse más que como un reproche a que se hubiera convertido en la amante del joven Emperador, pues Carlos V nunca la dejó fuera de su gracia; Germana de Foix acompañaría a Carlos V en su viaje al Imperio, seguiría constantemente en la Corte, al enviudar de nuevo, y solo dejaría la Corte en 1523 cuando el Emperador la nombró nada menos que virreina de Valencia, casándola después, en 1526, con el duque de Calabria.

También aprovechó Carlos V su larga estancia en Barcelona para tener un capítulo de su amada Orden del Toisón de Oro, que celebró durante cuatro días, del 5 al 8 de marzo de 1519, y en la que ingresaron en la Orden los más destacados miembros de la alta nobleza hispana; algo que hay que tomar mucho más que como un acto meramente caballeresco y cortesano. La Orden del Toisón de Oro ganaba en profundidad y, bajo la presidencia de Carlos, venía a reunir la alta nobleza de sus dominios, esbozando así un lazo unitario a esos altos niveles.

Más interés, si cabe, tiene la actuación carolina durante su etapa barcelonesa, tanto de cara a los problemas del Mediterráneo como a los novísimos que planteaban las Indias occidentales.

En cuanto al Mediterráneo, Carlos V no podía pasar por alto la afrenta de aquellas naves de corsarios norteafricanos ante la propia Barcelona. Como réplica, se ordenaría una expedición de castigo sobre las Djelbes, de tan mal recuerdo desde el desastre de 1510, que había quedado grabado en el Romancero con aquellos versos populares

Las Gelves, madre

malas son de tomare...

Encomendada la expedición a don Hugo de Moncada, virrey de Sicilia, con la misión de destruir aquella base de los piratas norteafricanos, tampoco pudo lograrse gran cosa, porque la situación internacional se agravó súbitamente, con la amenaza de una invasión francesa sobre Nápoles y Sicilia, a cargo de Pedro Navarro (el anterior gran soldado de Fernando el Católico, el que había tomado Trípoli en 1510, ahora pasado al servicio de Francia), y Hugo de Moncada hubo de volver a sus bases, para defender aquellos reinos italianos de la acometida francesa, que empezaba así a mostrar sus hostiles sentimientos porque la elección imperial hubiera favorecido a Carlos V22.

Por lo tanto, desde el primer momento Carlos V iba a sentir, junto a la alegría por el triunfo en la elección imperial, las dificultades y los trabajos que traía consigo aquella corona, con las rivalidades y los recelos que suscitaba en los otros soberanos, y muy particularmente en Francia.

Ahora bien, Carlos V asume desde el primer momento responsabilidades y esfuerzos. Y no solo de cara al viejo continente, de cara a la Europa cristiana, sino también en cuanto a su papel de señor de las Indias occidentales. Precisamente como anuncio de que en aquel lejano ámbito estaban ocurriendo cosas maravillosas.

En principio, nada menos que el comienzo de la conquista de México por Hernán Cortés.

En efecto, en diciembre de 1519 llegaba a Barcelona un impresionante regalo del célebre extremeño a su joven Emperador, tan a punto, que además del prestigio que ello suponía, venía a salvar a Carlos V de la difícil situación económica en que le había puesto la lentitud con que las Cortes catalanas acudían a prestarle su servicio. Y de modo que era como un augurio del trascendental papel que las riquezas del Nuevo Mundo iban a tener en el reinado carolino, para ayudar al Emperador en sus empresas, conforme «a sus elevados pensamientos»23.

Y hay que recordar asimismo que durante su etapa en Barcelona se acabaron de cerrar las negociaciones con Magallanes para su gran empresa de buscar un paso en las Indias occidentales que permitiera navegar hacia las Indias orientales, siempre rumbo a Poniente, haciendo realidad el primer proyecto colombino. Era la conclusión de los tratos iniciados por la Corona en Valladolid en 1518. Ahora, y fechadas en Barcelona, se daban a Magallanes las definitivas instrucciones de cómo debía proceder en su empresa descubridora de tanta trascendencia.

Era como el comienzo de una de las grandes hazañas de la historia de todos los tiempos, aquella de la primera circunnavegación del globo, que tardaría casi tres años en gestarse.

Una hazaña que parecía que Dios tenía reservada para que se cumpliese en tiempos del Emperador, y que haría exclamar al cronista Pedro Mexía:

... no se sabe ni se cree que después que Dios crió el mundo se haya hecho semejante navegación, y casi no la entendía y tenía por imposible la antigua Philosofía...24

Cierto: De momento era sólo un punto de partida que nadie sabía adónde conduciría. Pero el hecho de que Carlos V apoyara aquella increíble empresa desde un principio, nos indica que aspiraba ya a todo en su reinado.

Ahora bien, hay que señalar un punto oscuro, una negociación de dudoso prestigio: la tenida en la ciudad francesa de Montpellier por el canciller Gattinara, asistido por los españoles Mota, Carvajal y Zúñiga. Se trataba de platicar con una comisión francesa, presidida por Boissy, sobre el futuro de Navarra, de acuerdo con lo pactado en el tratado de Noyon. Era como si Carlos V y sus consejeros pensaran que devolver Navarra a la casa francesa de Labrit, vasalla de Francisco I, era la forma de pagar el haber conseguido el título imperial.

Y eso no podía ser bien visto por Castilla, como comentaría el cronista Alonso de Santa Cruz:

... túvose por cosa grave y no pensada ni mirada...25

Aunque aquellas negociaciones no prosperasen, el haber acudido la comisión imperial a Montpellier llenó de alarma a la opinión pública castellana.

Era como un mal augurio de lo que acabaría ocurriendo.

ATRAVESANDO CASTILLA

Nada más terminadas las Cortes catalanas Carlos V preparó su viaje al Imperio. Le urgía ya ser coronado emperador; aplazarlo más, cuando todavía tenía ante sí un viaje tan largo, y con la forzosa convocatoria de las Cortes de Castilla por el medio, era poner en peligro todo lo conseguido; de forma que consideró forzoso dejar de momento su visita a Valencia, mandando allí en su nombre al cardenal Adriano. De igual modo, hubo de posponer su ida a Toledo. Nada de convocar las Cortes de Castilla en cualquiera de las ciudades meseteñas, ni en Castilla la Vieja ni en la Nueva. Había de hacerse en el Reino de Galicia, lo más cerca posible del puerto donde debía embarcar. Y como este era La Coruña, las Cortes castellanas fueron convocadas en Santiago.

De ese modo, el 21 de enero de 1520 Carlos V dejaba atrás Barcelona. En principio se había discutido entre sus consejeros la posibilidad de ir hacia Alemania por el Mediterráneo, pasando del norte de Italia a las tierras del Imperio; pero eso hubiera obligado a renunciar a la convocatoria de las Cortes de Castilla. Demasiado riesgo, dado cómo se iba enrareciendo el ambiente, aparte de que era necesario obtener un nuevo servicio de los procuradores castellanos para afrontar el costo de aquel viaje tan insoslayable.

Precisamente era eso lo que suponía y lo que temía la opinión pública castellana. Ya antes de su salida de Barcelona había llegado a la ciudad condal una representación de Toledo para expresar a Carlos V su profundo descontento; no en vano la ciudad imperial había visto cómo aquella silla arzobispal había sido dada al sobrino de Chièvres, en vergonzoso contraste con el anterior Arzobispo, el venerable Cisneros.

La comisión toledana no logró verse con el Emperador, impidiéndolo Chièvres. Fue por entonces cuando la ciudad de Toledo dio la voz de alarma, mandando cartas a las demás ciudades castellanas: el peligro del viaje de Carlos V obligaba a tomar medidas extremas. Era preciso impedir su salida y exigir que no se sacase dinero del reino y que se remediase de una vez por todas la afrenta de que se dieran oficios de Castilla a extranjeros:

... sobre tres cosas nos debemos de juntar y platicar y sobre la buena expedición della enviar nuestros mensajeros a S. A. Conviene a saber: suplicarle, lo primero, no se vaya destos Reinos de España; lo segundo, que en ninguna manera permita sacar dinero della; lo tercero, que se remedien los oficios que están dados a extranjeros.

La carta de Toledo, que nos transmite en su Crónica Alonso de Santa Cruz, estaba fechada a 7 de noviembre de 1519, dos meses antes, por tanto, de la salida de Carlos V de Barcelona26. Y una consideración a tener en cuenta: cuando los toledanos se refieren a Carlos V le dan el tratamiento tradicional en Castilla a sus reyes: Alteza. Sin embargo, la Cancillería imperial estaba ya imponiendo el tratamiento de Majestad; otro agravio más que añadir, por lo que suponía de excesivo ensalzamiento del monarca:

... que este título más convenía a Dios que a hombre terrenal...27

En su precipitado viaje hacia Santiago, Carlos V atravesó Aragón y Castilla sin pararse apenas, ni siquiera en Burgos, pese a que aquella ciudad era considerada «caput Castellae», y pese al recibimiento triunfal que se le había dispensado; un nuevo agravio, pues, para Castilla la Vieja, de forma que un propio cronista tan vinculado al Emperador, como Pedro Mexía, tendría que consignar que eran demasiadas las ofensas y que había razones para el general descontento:

... tenían alguna color aparente...28

Donde sí posó Carlos V fue en Valladolid, donde llegó el 1 de marzo de 1520. Se trataba de negociar con la villa del Pisuerga, para que sus procuradores en Cortes votasen a favor del servicio que pediría el Emperador. Se daba por supuesto que, dada la importancia de Valladolid, tantas veces asiento de la Corte de los reyes castellanos, si accedía a ello, las demás ciudades con voz y voto en Cortes seguirían su ejemplo. Pero la cosa no resultó tan fácil como los consejeros de Carlos V suponían. Al contrario, la resistencia fue muy fuerte, de forma que hubo amenazas del poder contra los recalcitrantes y en tales términos, a cargo de Chièvres, Mota y demás consejeros del Emperador, que cundió la noticia por toda la Villa, con la consiguiente alteración de los ánimos.

De ese modo estuvo a punto de producirse el primer altercado grave de desacato popular. Pues reunidas milicias urbanas, se dieron cita a la puerta de la Villa para impedir la salida del César y de su cortejo. Por fortuna para Carlos V, un fuerte aguacero disolvió a los alborotadores vallisoletanos y permitió al Emperador emprender su ruta a Santiago. Haría un alto en Tordesillas para dejar a su madre a buen recaudo, con el marqués de Denia como severo guardián, y continuó su camino por Villalpando y Benavente. Eso sí, dejando a Valladolid muy soliviantado:

... el lugar quedó muy alborotado...29

Le seguía la comisión toledana, presidida por Pedro Lasso de la Vega. En Villalpando pudieron los toledanos exponer sus quejas a Carlos V, quien prefirió aplazar su respuesta, emplazándolos a Benavente.

Sin duda, algo ya planeado para tenerlos más en suspenso y para hacer más teatral su respuesta. Nada de entrar en diálogo. Únicamente para mostrarles su enojo. Como referiría el propio Pedro Lasso de la Vega:

... con rostro algo severo les dixo él propio que no se tenía por servido...

El enojo de un rey en el Quinientos era algo a tener en cuenta. La amenaza estaba en el mismo aire:

... y que si no mirara a cuyos hijos eran, los mandaría castigar...30

CORTES EN GALICIA: LA EUROPA SOÑADA POR CARLOS V

Nada más entrar en Castilla Carlos V convocó las Cortes, que habían de abrirse en Santiago de Compostela el 31 de marzo de 1520.

Tanto el Emperador como sus consejeros eran conscientes de la oposición que iban a encontrar. De ahí que la convocatoria no se limitase a fijar fecha y lugar. Era todo un discurso de propaganda, en el que se justificaba el viaje a tierras del Imperio para atenerse a las normas fijadas en la Bula de Oro de Carlos IV, con el riesgo que implicaba el no hacerlo así; pero reiterando el pesar del Emperador por abandonar Castilla.

Aquí el texto de la convocatoria anuncia ya, con notable elocuencia, lo que más tarde se reiterará en el discurso de la Corona: el sentimiento de Carlos V al tener que dejar tras sí los reinos de Castilla, donde quería asentar su hogar

... porque los tengo por fortaleza, defensa e muro e amparo e seguridad cierta de todos los otros nuestros Reinos e señoríos...

Y si hacía tal, si salía de España, no era por deseo propio sino por cumplir la voluntad divina:

... porque entiendo e conozco mi ida al dicho Imperio ser complidera a servicio de Dios e de toda nuestra religión christiana...31

No se juntaron en Santiago todos los procuradores de las dieciocho ciudades y villas que tenían derecho a voz y voto. Faltaron a la cita los representantes de Toledo y Salamanca; los de Toledo por franco desacuerdo y los de Salamanca, porque se encontró que sus enviados (que lo fueron don Pedro Maldonado Pimentel y Antonio Fernández) no tenían en regla sus poderes. Pero dada la conformidad de Salamanca con Toledo, hay para creer en una maniobra del poder regio para debilitar a la oposición en la batalla política que se avecinaba.

Recibidos los procuradores en el palacio donde se alojaba Carlos V, allí mismo escucharon el discurso de la Corona, realizado por el obispo Mota, en presencia del Emperador.

Un discurso memorable, porque de él trasciende ya la idea imperial de Carlos V. Y aún más: la Europa por él soñada, el sueño de Europa del Emperador.

¿Cómo era ese sueño? ¿Cómo veía Carlos V, allá por la primavera de 1520, aquella Europa a la que había de regir desde su trono imperial? ¿Qué principios se formulaba para cumplir bien la nueva tarea que se le ponía en las manos?

En definitiva: ¿cómo se planteaba Carlos V su imperium mundi en 1520?

Cuatro serían los principios asumidos por el Emperador, estrechamente entrelazados entre sí: el primero, su respeto a los otros pueblos que integraban la Europa cristiana, pues era falso que pretendiera la Monarquía universal, planeando despojar a los demás Príncipes cristianos de sus dominios. Lo que Carlos V deseaba —y ese sería su segundo principio— era la paz en la Cristiandad, la paz entre los príncipes cristianos. Ahora bien, y aquí vendría el tercer principio, no una paz inactiva, sino como punto de partida para emprender la cruzada contra el Turco. Una cruzada para la que Europa contaba ya con una ayuda: el oro de las Indias occidentales. Y todo, y esa sería la última premisa del sueño imperial, todo como un mandato divino, nada como un caprichoso azar, sino cumpliendo la voluntad de Dios.

En suma, un sentido providencialista de la Historia, campeando sobre el quehacer imperial la nota religiosa, lo que presuponía a esas alturas la armonía del Imperio con Roma. Pues, evidentemente, en todos los sueños de los cruzados, desde los tiempos medievales, estaba flotando la imagen de Roma.

Todo ello formulado en los términos poéticos y con la elocuencia propia del obispo Mota. Así, al anunciar el respeto de su señor a los demás reinos de la Cristiandad:

En verdad —diría Mota—, S. M. no tiene necesidad de dignidades, pues tiene la mayor que hay en el mundo, que aunque hay muchos Príncipes y muchos Reyes, Emperador no hay sino uno...

¡Cómo rezuma de orgullo por todas partes el joven Emperador! Y añadiría Mota, jactancioso:

No tiene necesidad de Reinos, pues tiene muchos y buenos...

¿Acaso no le bastaban? ¿Era preciso enumerarlos? Mota lo hará, recalcando el poderío de su señor:

... contento estaba con la grandeza de España..., y con la mayor parte de Alemania, con todas las tierras de Flandes y con otro Nuevo Mundo de oro fecho para él, pues antes de nuestros días nunca fue nacido...

Por lo tanto, en primer lugar, no los diversos reinos que componían entonces la Monarquía Católica, sino España tomada en su conjunto, la España de castellanos y catalanes, de vascos y navarros. Y no una España cualquiera, sino atención a ello:

... la grandeza de España...

Tantos reinos, tantos dominios, tantos señoríos garantizaban que él, Carlos, no quería nada más, nada que no fuera suyo. Por lo tanto, su anhelo era una Europa cristiana para regirla en paz como emperador. Ahora bien, esa suprema dignidad le había llegado por designio divino, y eso lo dejaría muy claro en su mensaje el obispo Mota:

Muerto el emperador Maximiliano, digno de inmortal memoria, hubo gran contienda en la elección del Imperio, y algunos lo procuraron...

Esos eran los hechos. Esos habían sido los deseos humanos, en los que claramente se apuntaba a los manejos del rey de Francia. Pero todo en vano, porque por encima de los hombres estaba la voluntad divina:

... pero quiso y mandólo Dios que sin contradicción cayese la suerte en S. M. ...

Es algo que hay que dejar bien sentado. Que todo el mundo sea consciente de ello: Carlos era emperador por designio divino. De forma que Mota insistirá en ello:

Y digo que lo quiso Dios y lo mandó así porque yerra a mi ver quien piensa ni cree que el Imperio del mundo se puede alcanzar por consejo, industria ni diligencia humana. Sólo Dios es el que lo da y lo puede dar...

A su vez Carlos V, consciente de la responsabilidad de aquel mandato divino, lo asumía con toda la carga que ello reportaba:

Aceptó este Imperio —declara Mota en su nombre— con obligación de muchos trabaxos y muchos caminos, para desviar grandes males de nuestra religión cristiana que si comenzaran nunca tuvieran fin...

¡Era una clara alusión a las escisiones que apuntaban en la Cristiandad, con la rebelde actitud ante Roma de aquel fraile agustino alemán llamado Lutero! Pero también tendría presente Carlos V su obligación de ser un escudo de la Cristiandad frente al Turco, de esa doble obligación de combatir al enemigo de dentro y al de fuera. Y así añade Mota:

... ni se pudiera emprender en nuestros días la empresa contra los infieles enemigos de nuestra Santa fe católica, en la cual entiende, con el ayuda de Dios, emplear su real persona...

Ahí está ya retratado, de cuerpo entero, el cruzado, el Carlos V que anhela poner en marcha a la Cristiandad, y él a su frente, para combatir al Turco, el dueño de Constantinopla y de los Santos Lugares.

Ciertamente, no se olvidaba Mota de señalar el papel que en todo ello correspondería a España, y dentro de España, a Castilla. Había no poco de halago hacia las Cortes castellanas, pero también el sentimiento sincero de la importancia histórica que tenía en aquella hora la Castilla que Carlos V había heredado de los Reyes Católicos:

... considerando que este reino [de Castilla] es el fundamento, el amparo y la fuerza de todos los otros, a este ha amado y ama más que a todos...

De esa forma, aunque se viera obligado a ausentarse para recibir en Alemania la corona imperial, su deseo era manifiesto:

... vivir y morir en estos Reinos, en la cual determinación está y estará mientras viviere...

De manera que había hecho un gran esfuerzo: el de hispanizarse:

... y así aprendió vuestra lengua, vistió vuestro hábito, tomando vuestros gentiles ejercicios de caballerías...

Y si debía de emprender aquel viaje, su promesa era firme: en un plazo cierto, España sería su centro.

Sería entonces cuando Mota elevaría su elocuencia, con una impresionante carga lírica:

Después de estos tres años, el huerto de sus placeres, la fortaleza para su defensa, la fuerza para ofender, su tesoro, su espada, su caballo y su silla de reposo ha de ser España...32

Ese fue el discurso de Mota en nombre de Carlos V y presente el mismo Emperador, ante las Cortes de Castilla reunidas en Santiago de Compostela en la primavera de 1520.

Y de pronto, ocurrió lo inesperado. El propio Carlos V tomó la palabra pronunciando uno de los primeros discursos suyos que se conocen. Acaso fue algo espontáneo, aunque bien pudiera estar ya pensado, para asegurar más a los procuradores castellanos. Con ello Carlos V hacía suyas las palabras del obispo de Badajoz, insistiendo en tres puntos: lo mucho que le contrariaba salir de España, su promesa firme de que volvería a los tres años y que no se darían ya oficios del Reino a extranjeros; mas por ser tan breve y tan significativo este su primer discurso público, bien merece ser consignado al pie de la letra. Es como si de repente el Emperador nos hablase a nosotros, como si escucháramos su propia voz:

Todo lo que el obispo de Badajoz os ha dicho, os lo ha dicho por mi mandato, y no quiero repetir sino solas tres cosas: la primera, que me desplace de la partida, como habéis oído, pero no puedo hacer otra cosa, por lo que conviene a mi honra y al bien destos Reinos; lo segundo, que os prometo por mi fe y palabra real, dentro de tres años primeros siguientes, contados desde el día que partiere, y antes si antes pudiere, de tornar a estos Reinos; lo tercero, que por vuestro contentamiento soy contento de os prometer por mi fe y palabra real, de no dar oficio en estos Reinos a personas que no sean naturales dellos y así lo juro y prometo33.

Lo primero que anotamos al leer las palabras del Emperador es el espíritu caballeresco que campea sobre ellas: aquello de su honra, aquello de dar su fe, aquello de empeñar su palabra real. Aquí es el rey-caballero, el señor de la Orden del Toisón de Oro el que se pronuncia ante los procuradores castellanos, todos hidalgos y caballeros, y por tanto que entendían bien el lenguaje que se les empleaba.

¿Fue fiel Carlos V a sus promesas? Sí en cuanto a su regreso, pues en 1522, como hemos de ver, ya estaba de vuelta en España. Más dudas nos entran en cuanto a no dar oficios a extranjeros, pues cuando deja España nombraría Gobernador en su ausencia al cardenal Adriano de Utrecht.

Quizás pensara que a ese altísimo nivel no cabía aplicar su promesa34.

Y en cuanto a las Cortes de 1520 el resultado fue un constante forcejeo de la Corona con aquellos procuradores, que en un principio cifraron todo su empeño en conseguir que Carlos V atendiera primero sus peticiones, antes que conceder ellos el servicio que se les pedía. Fueron necesarias cinco votaciones, ejerciendo la mayor de las presiones, trasladando las Cortes de Santiago a La Coruña, para que al fin las Cortes cediesen, aunque por una débil mayoría; lo cual, si se tenía en cuenta que en ellas no estaban presentes ni los procuradores de Toledo ni los de Salamanca, daba a la victoria regia un tinte de ilegalidad que no auguraba nada bueno, dado el creciente malestar que se vivía en toda Castilla.

Córdoba dice..., en cuanto a lo del Gobernador, no seyendo natural, sería contra las leyes destos Reinos y en perjuicio de los buenos dellos...

Era innegable: todo había sido muy forzado. Y tanto, que los procuradores de Cuenca se lo expresaron así a Carlos V en la última sesión de clausura de las Cortes tenida el 25 de abril de 1520:

Suplicamos a V. M. —le pidieron a Carlos V—, pues de no haber tenido entre nosotros los procuradores aquella conformidad que era razón y en todas las otras Cortes pasadas se ha acostumbrado tener, se ha dado causa a que no se hable bien en estos Reinos, V. M. haya por bien de mandar entender en ello...35

Y así era la verdad. Cuando pocos días después los vientos fueron favorables y Carlos V pudo zarpar de La Coruña, rumbo hacia los Países Bajos, dejaba tras de sí un profundo malestar que acabaría estallando, de modo formidable, con el alzamiento de las llamadas Comunidades de Castilla.

De hecho, Toledo —como hemos de ver— ya se había pronunciado en rebeldía. Incluso Carlos V estuvo dudoso si volverse, para sojuzgar a los rebeldes; pero al fin pudo más en él su ansia de verse coronado emperador.

De ese modo, el 20 de mayo de 1520 la flota imperial zarpaba de La Coruña.

UN ALTO EN EL CAMINO: ENTREVISTA CON ENRIQUE VIII DE INGLATERRA

Carlos V zarpó con su Corte de La Coruña el 20 de mayo de 1520 dejando atrás una España cada vez más inquieta, no solo por las alteraciones de las Comunidades de Castilla sino también por la conmoción social de las Germanías de Valencia, pronto propagada a la isla de Mallorca.

Estaba, además, la cuestión del agravamiento de la situación internacional. Se conocían los manejos de Francisco I para atraerse a Enrique VIII de Inglaterra. En Alemania, seguía avanzando el luteranismo cada vez más enfrentado a Roma. Todo ello hacía más perentoria la presencia de Carlos V.

El Emperador decidió aprovechar su viaje a los Países Bajos para pasar a Inglaterra y visitar a Enrique VIII. Estaba claro que era algo más que un gesto de cortesía. La Reina era tía carnal de Carlos V, aquella Catalina tan querida de Juana la Loca, y el César esperaba encontrar en la Corte inglesa la alianza que le permitiera afrontar sus primeros pasos en la política internacional.

La visita a Inglaterra tenía un particular sentido para Carlos V, porque aún no habían pasado los dos años desde la firma del Tratado de Londres, en el que tantas esperanzas había puesto el papa León X. Había sido el despliegue de la diplomacia pontificia deseosa de encontrar un remedio contra el mal que atacaba al cuerpo enfermo de la Cristiandad en su costado oriental.

Recordemos que en 1517 el Imperio turco se había apoderado de El Cairo, mostrando su política agresiva en el Mediterráneo. Eso era poner bajo su dominio los Santos Lugares, y si se añade a ello que ocupaba ya buena parte de la Europa balcánica, la pregunta inevitable era cuánto tardaría en ponerse en marcha, Danubio arriba, sobre el corazón de Europa, o cuándo sus hombres y sus naves darían en atacar a la propia Italia. Tales amenazas, tamaños peligros habían llevado al legado pontificio, el cardenal Leonardo Campeggio, a visitar las cortes de París y de Londres. El resultado, la firma en el otoño de 1518 de aquel tratado de no agresión entre franceses e ingleses, como la base de la paz que debía reinar en la Cristiandad, la paz entre los príncipes cristianos que les permitiera combatir al común enemigo como lo era el Turco. Por lo tanto, un Tratado al que se invitaba a los demás soberanos europeos, en busca de esa liga perpetua tan deseada por León X. En contraste, y sincrónicamente con aquel avance turco sobre El Cairo, un oscuro fraile alemán iba a levantar su voz de protesta contra Roma, clavando en aquel mismo año de 1517 sus 95 tesis en que ponía a discusión la política religiosa romana, incubando lo que sería la más profunda división de la Cristiandad.

A poco, moría el emperador Maximiliano I y se iniciaba el gran juego de los diplomáticos europeos para atraerse los votos de los Príncipes Electores, que ya hemos comentado. El propio Enrique VIII había entrado en aquel forcejeo, si bien con pocas esperanzas de conseguir algo positivo. Y a partir del triunfo de Carlos V pronto quedó claro que Francisco I no iba a tomar con buena complacencia su derrota. En consecuencia, la paz de la Cristiandad, aquella paz propugnada por León X y que había llevado al acuerdo de Londres, parecía estar cada vez más en peligro.

Ahora bien, Carlos V precisaba de esa paz, o al menos necesitaba el apoyo de Inglaterra para iniciar con buen pie su nueva andadura como emperador, cuando todavía no había recibido la corona imperial y cuando había dejado atrás, en España, las cosas tan revueltas, en particular en Castilla. Máxime cuando tenía sobrada noticia de que la diplomacia francesa preparaba un fastuoso encuentro con la Corte inglesa en las cercanías de Calais (plaza entonces bajo el dominio de Inglaterra), en lo que se llamaría el Campo del Paño de Oro.

Se trataba, por tanto, de un forcejeo por la amistad inglesa. Enrique VIII se alzaba, de ese modo, como el árbitro de la Cristiandad.

Ante esa perspectiva, Carlos V decide visitar Inglaterra antes de pasar a los Países Bajos, y antes de encaminarse a Aquisgrán para recibir la corona imperial. Y el mismo hecho de que aplazase de ese modo su obligado viaje al Imperio, da idea de la importancia que concedía a la alianza inglesa.

Una alianza firmemente conseguida por su abuelo Fernando el Católico, quien había tenido en su hija Catalina la mejor de las embajadoras, bien secundada por un excelente diplomático castellano: Bernardino de Mesa36.

Fernando el Católico había muerto, pero en Londres seguía Bernardino de Mesa y, sobre todo, allí seguía como reina Catalina, que todavía mantenía una notoria influencia sobre Enrique VIII. Y Catalina era la hermana menor de Juana, y en ella los lazos familiares eran muy fuertes. En ese sentido, bien puede afirmarse que la política de alianzas matrimoniales desplegada en su día por los Reyes Católicos, había dado excelente resultados.

Por otra parte, Carlos V conocía ya a Enrique VIII, desde los tiempos en que casi toda la Europa occidental combatía al rey Luis XII de Francia por cismático. Eran aquellos años en los que Fernando el Católico había ordenado la anexión de Navarra. Poco después, en 1513, las tropas inglesas combatían a las francesas en las cercanías de Calais, bien secundadas por las borgoñonas. Enrique VIII participó personalmente en aquellas operaciones, produciéndose en Lille un encuentro con Margarita de Saboya, a la sazón regente de los Países Bajos.

Y en el séquito de Margarita iba, como primer personaje, su sobrino Carlos. Y entonces fue cuando ambos se conocieron y en esas circunstancias, cuando Enrique VIII era ya el rey de Inglaterra en plena virilidad, con sus veinticuatro años, mientras que Carlos era tan sólo un muchacho de trece años y no más que archiduque de Austria y conde de Flandes.

De todas formas, un acontecimiento que quedaría grabado en la retina de Carlos V, quien pasados los años sería uno de los primeros sucesos que recordaría en sus Memorias:

... el archiduque Carlos —diría, hablando de sí, en tercera persona—..., se halló en Tournai, que entonces fue tomada por el dicho rey Enrique, y en Lille, en donde se vio por primera vez con el mismo Rey...37

Esa imagen perduraría en el posterior encuentro entre ambos soberanos. Cierto, habían transcurrido siete años y Carlos había dejado de ser aquel muchacho silencioso, a la sombra de su tía Margarita, como ya había dejado de ser meramente el archiduque de Austria, para convertirse en el rey de las Españas y en emperador de Alemania. Pero seguía apareciendo como un soberano joven e inexperto, que acudía a la Corte inglesa a pedir el apoyo de Inglaterra. Además, ¿no era el sobrino de la Reina? Por lo tanto, no era el Emperador en su imponente majestad el que desembarcaba en Dover, sino un familiar menor en grado y en edad, en busca de protección. Y eso bastaba para satisfacer a la no poca vanidad de Enrique VIII.

Enrique ya había negociado para entonces una solemne entrevista con Francisco I, pero accedió a recibir antes a Carlos V, siempre y cuando que no le obligara a retrasar su viaje a Francia; de ahí la prisa del Emperador por hacer su viaje, pese a que a sus espaldas quedaba España tan revuelta, con Castilla medio sublevada.

Cuando Carlos V desembarcó en Dover, ya estaban los reyes ingleses en la cercana ciudad de Cantorbery. Enrique VIII, en un gesto de hospitalidad, acudió a Dover para dar la bienvenida a su huésped. Pero las conversaciones diplomáticas se celebraron en los días siguientes en Cantorbery.

Fueron negociaciones realizadas en el seno familiar, entre Enrique VIII y Catalina, por una parte, y Carlos V por la otra, no teniendo acceso a ellas ni siquiera el cardenal Wolsey, pese a su cargo de canciller del Reino38. Se puede sospechar lo que allí se trató: que Inglaterra apoyara la paz, conforme al Tratado de Londres. Tenemos un documento que lo confirma: las citadas Memorias del emperador. De esta forma lo consignaría Carlos V, tal como recordaba aquel suceso treinta años después:

Y pasando el mar de Poniente la segunda vez, desembarcó la primera en Inglaterra, donde se vio la segunda vez con el Rey y... se trató e hizo más particular paz con el dicho Rey...39

Pese a su inexperiencia, bien aconsejado por Chièvres, Carlos V fue lo suficientemente hábil para presentarse en Inglaterra como el sobrino afectuoso lleno de respeto hacia sus tíos, sabedor de que era la mejor manera de ganarse la voluntad de Enrique VIII y que de ese modo encontraría todo el apoyo de su tía Catalina, feliz con poder conocer y abrazar al hijo de su hermana Juana. Actitud que mantendría poco después al agradecer por carta a Enrique VIII

... los consejos que me disteis como un buen padre cuando estábamos en Cantorbery...40

Por lo tanto, dando primacía al rango familiar y, por ello, al reconocimiento que se debía a los personajes de la anterior generación, Carlos se presenta como el hijo afectuoso.

Eran, claro, los tiempos en que Catalina de Aragón reinaba todavía en el corazón de Enrique VIII. Y de esa forma, las aparatosas jornadas posteriores del Campo del Paño de Oro, en las cercanías de Calais, donde se entrevistaron Enrique VIII y Francisco I, no pasaron de un alarde continuo entre las dos Cortes, sin llegar a ningún acuerdo en perjuicio de Carlos V.

Es más, pocos días después del Campo del Paño de Oro se reunían de nuevo Enrique VIII y Catalina con Carlos V, esta vez en Gravelinas, llegando a un acuerdo de alianza entre las dos dinastías, y de tal forma que se convenía la boda futura de Carlos con la princesa María Tudor. Cierto, la Princesa contaba solo cuatro años, con lo cual era posponerlo a un futuro lejano y por ende, problemático.

María Tudor nunca casaría con el Emperador, aunque sí acabaría haciéndolo con un príncipe de España, de nombre Felipe, y de ello tendremos ocasión de hablar. Ahora bien, otra vez supo desplegar Carlos V lo mejor de sus actitudes de diplomático en aquella segunda cumbre entre soberanos, como lo atestiguaría un cortesano inglés:

El Emperador... se atrajo la simpatía de todos los ingleses. Todos, desde los más altos a los más bajos, fueron tan atendidos y agasajados que se deshacían en alabanzas...41

Durante su estancia en los Países Bajos pudo verse Carlos V de nuevo con su hermano Fernando, que vivía entonces en la Corte de su tía Margarita de Saboya. Estaba todavía pendiente el asegurar su destino, el convertir al hermano de rival en aliado, dándole el adecuado destino, dentro de los vastos dominios del Emperador. También precisaba Carlos V obtener la oportuna ayuda económica de sus súbditos de los Países Bajos para afrontar dignamente las jornadas de su coronación imperial en Aquisgrán, y a tal efecto convocó a los Estados Generales.

Por entonces ocurrió la inesperada anexión del ducado de Wurttemberg, cuyo duque Ulrico había sido derrotado por la liga de Suabia, la cual había cedido el Ducado al Emperador, previa una fuerte cantidad de dinero. La posesión de Wurttemberg aumentaba la influencia de Carlos V en Alemania.

Era un buen anuncio para las brillantes jornadas de su coronación en Aquisgrán.

LA CORONACIÓN IMPERIAL EN AQUISGRÁN

La llegada de Carlos V a Bruselas pronto fue conocida en Alemania. Se acercaban, pues, las jornadas de la coronación. Aquisgrán, la vieja ciudad corte del renombrado Carlomagno, se alzaba en el horizonte. ¡Y Carlos V llevaba su nombre! Era un buen augurio, como si se pudiera predecir que un glorioso reinado iniciaba su andadura, como si se presintiera que algo grande y magnífico daba su comienzo no solo en la historia de Alemania sino también en la de Europa e incluso en la mundial, puesto que el nuevo Emperador era también el rey de las Españas y por ende, el señor del nuevo mundo descubierto más allá de los mares.

Y eso pronto se hizo notar. A la Corte carolina de Bruselas acudieron al punto los grandes señores de Alemania a reverenciar al joven Emperador empezando por los poderosos Príncipes Electores. Y también entonces Carlos V dio muestras de su buen quehacer político, en especial cuando acogió con buen semblante las justificaciones del elector de Brandemburgo que había sido el más reticente a darle su voto; pero también, por supuesto, cuando mostró sus preferencias por Federico el Sabio de Sajonia cuyo apoyo había sido tan decisivo, en especial al negarse a que siguiera adelante su propia candidatura.

Transcurrían los últimos días del verano de 1520. Con el panorama internacional sosegado —con la inquietud, eso sí, de las alarmantes noticias que venían de Castilla, donde el alzamiento de las Comunidades castellanas estaba en toda su furia—, se fijó la fecha del 29 de septiembre para la coronación imperial en Aquisgrán.

Parecía una acertada decisión para aprovechar el buen tiempo tan propio del llamado veranillo de San Miguel, cuando parece rebrotar el verano y cuando los actos oficiales y cortesanos precisan del otro calor, del calor popular, del apoyo del pueblo entero. Pues el poder —en este caso, el del nuevo Emperador— quiere siempre desplegar su magnificencia, resaltar todo el aparato de su grandeza, hacer patente el sentido de sus privilegios afrontando también públicamente cuáles son sus deberes hacia el pueblo que le apoya y le sustenta. Que todo pueda ser realizado cuando los días son todavía luminosos, cuando el sol luce aún con fuerza y cuando la fiesta puede prolongarse en calles y plazas a lo largo de la tarde e incluso en las primeras horas de la noche, tiene su importancia.

Pero una noticia vino a enturbiar esa buena perspectiva. De pronto se extendió la terrible nueva de que un amago de peste se cernía sobre la tierra de Aquisgrán. ¡La peste! Eso era tanto, o peor aún, que si se dijera que los feroces soldados turcos, los temibles genízaros, se acercaban para combatirla. Los mismos Príncipes Electores mostraron su temor. ¿Quién estaba a resguardo de tan mal enemigo? Contra la peste no valían preeminencias. El único recurso a favor de los poderosos era que podían huir con más presteza de las zonas afectadas.

De ese modo se le planteó al Emperador una alternativa: que se fijara otra ciudad alemana para realizar la ceremonia de la coronación imperial. En definitiva, lo que se iba a realizar era una toma de juramento y unos actos religiosos a cargo de las principales dignidades eclesiásticas alemanas, como los arzobispos de Colonia, de Maguncia y de Tréveris, y para ello cualquier catedral alemana podía servir. A fin de cuentas, Dios estaba en todas partes.

¡Pero no era lo mismo! Aquisgrán era la ciudad legendaria, aquella donde estaban los restos de Carlomagno, la que poseía en su catedral el trono simbólico del fundador del Imperio, tan cargado de mágicos recuerdos, aquella donde reinado tras reinado, cada nuevo emperador había sido consagrado. ¡Y eso desde hacía más de 700 años! ¿No había sido en el año 813 cuando el mismo Carlomagno había coronado a su hijo, Luis I el Piadoso, haciéndole su corregente? ¡Más de siete siglos cargados de Historia! ¿Todo eso iba a cambiar por un amago de peste?

Carlos V, tan apegado a la tradición, tan orgulloso de ser el continuador de aquella larga serie de emperadores, no podía cometer tamaño error. De modo que consintió en que la ceremonia sufriera un pequeño retraso, pero mantuvo con firmeza la orden de que se realizara en Aquisgrán, fiel a la secular tradición.

Y la suerte le acompañó. La comarca mejoró frente al amago de peste y Aquisgrán se afianzó como la ciudad de la solemne coronación imperial.

Aquisgrán, pues, alzándose en el horizonte, Aquisgrán elevada a uno de los puntos más relevantes de la geografía carolina, a una de las referencias obligadas cuando se recuerda la figura de Carlos V. La ciudad conservaba las huellas de su época de capital del imperio de Carlomagno y, sobre todo, la hermosa capilla palatina con su triple arcada elegantemente escalonada desde la recia base hasta la más estilizada del piso superior, testimonio fiel de la alta cultura desarrollada en la Corte del fundador del Imperio que tan justamente lleva su nombre. Y en la catedral está también el austero trono de Carlomagno, acaso más impresionante en su sencillez que si hubiera estado suntuosamente construido.

Hacia Aquisgrán se dirigió Carlos V abandonando Bruselas, tras dejar nombrada a su tía Margarita como regente de los Países Bajos en su ausencia. Haciendo una parada en el punto intermedio del convento de Witten, en el atardecer del 22 de octubre llegaba con su séquito a las puertas de la ciudad.

Iban a dar comienzo las grandes ceremonias, con la entrada triunfal de Carlos V, como un nuevo Carlomagno, en la vieja ciudad imperial. Y lo primero fue el obligado cambio de cabalgadura. Carlos V hubo de abandonar su hermoso caballo blanco para montar en el corcel que le ofrecía la ciudad de Aquisgrán. Era, sin duda, como un símbolo: el que entraba en la vieja urbe no era un extraño, como no lo era el caballo en que cabalgaba.

Y se inició el triunfal desfile, entre militar y palaciego, pues la mayor parte de los altos personajes, como el propio Emperador, iban acompañados de sus guardias personales. El primero en romper la marcha fue el margrave de Brandemburgo con su séquito. Le seguían otros altos personajes del Imperio. A continuación tres mil infantes en sus tres secciones de arcabuceros, alabarderos y piqueros. Detrás de ellos el estruendo de los tambores y timbales, como propagando al viento la triunfal entrada del Emperador.

En efecto, tras la música de tambores y timbales seguía ya el séquito imperial, entremezclados los Príncipes alemanes con los Grandes de España. Fue entonces cuando apareció el propio Emperador, cabalgando entre los arzobispos de Colonia y de Maguncia, que eran a su vez Príncipes Electores y los que habían de tener el máximo protagonismo en la ceremonia religiosa del día siguiente. Tras del Emperador, los cardenales de Salzburgo, Sión y Toledo. Y cerrando la marcha, la guardia regia42.

Después del solemne Tedeum oficiado en la catedral hubo de firmar Carlos V las capitulaciones de su elección, confirmando a los Príncipes Electores sus privilegios. Y ya entrada la noche pudo retirarse al alojamiento que le tenía preparada la ciudad.

Le esperaba todavía la jornada fundamental: la de su coronación en la catedral.

Al día siguiente, muy de madrugada, Carlos se dirigió al templo vestido con el ropaje y los atributos de archiduque de Austria, que le acreditaban como uno de los príncipes del Imperio. Era tanto como hacer público que aquel que iba a ser coronado emperador no era ningún extraño, era alguien que pertenecía por su linaje a la gran familia de la nación alemana.

La ceremonia religiosa tuvo cuatro partes. En primer lugar, la misa pontifical oficiada por el arzobispo de Colonia. Era como la introducción, como la petición de gracia a la divinidad, que Carlos oiría del modo más humilde, postrado en tierra y con los brazos en cruz. Después vino el ritual al modo caballeresco que ligaba al Emperador a sus deberes frente a Dios y al pueblo, teniendo que contestar a las preguntas del Arzobispo: ¿Defendería como tal Emperador a la Iglesia? ¿Y a la Justicia? ¿Sería el protector de los humildes, de los oprimidos, de las pobres viudas y los míseros huérfanos? Preguntas solemnes a las que el joven Emperador iba respondiendo, poniendo en ello su alma: Ego volo. Esto es: «Yo quiero.»

A partir de ese momento, Carlos V asumiría desde lo más profundo de su ser aquella triple obligación, aquel triple deber, aquellas tres consignas: convertirse en la espada que defendiera la Iglesia contra sus enemigos, ser el buen juez de sus pueblos y alzarse como el amparador de los pobres y oprimidos contra los poderosos, prestando juramento con la mano diestra sobre la Biblia.

Tal emperador, ¿sería aceptado por el pueblo? He ahí la siguiente etapa planteada por el arzobispo de Colonia en pregunta directa a la asamblea. Y la asamblea, los allí reunidos, grandes y menudos, príncipes del Imperio, caballeros, mercaderes, artesanos y el mismo pueblo, respondieron por tres veces a la reiterada pregunta del Arzobispo: Fiat, resonó una y otra vez en el templo. Esto es: «Sea, venimos en ello.»

Era la asamblea allí reunida reconociendo al Emperador por su señor, como la premisa para la cuarta fase: la consagración de Carlos V con el óleo santo en las manos, en el pecho y en la cabeza, a cargo de los arzobispos de Colonia y de Tréveris, con la alocución sacra del arzobispo de Colonia:

Ungo te regem oleo santificato. In nomine Patris et Fili et Spiritu Sanctu.

Y mientras se procedía a la consagración de Carlos V, como emperador, se oía al coro entonar la antífona:

Unxerunt Salomonem...

Para terminar con el grito triunfal:

¡Vivat, vivat Rex in aeternum!

Era el momento de recibir los signos externos de su preeminencia: la espada de Carlomagno, el anillo imperial, el cetro y el mundo, y de imponerle la corona, la primera corona imperial como emperador electo43.

Ya Carlos V era emperador. Y como tal subió al trono de Carlomagno y desde allí inició su imperio armando caballeros a no pocos de los presentes, dándoles el espaldarazo con la espada de Carlomagno.

Era el 23 de octubre de 1520.

Tan solemne consagración tendría su natural complemento en el banquete con que la ciudad de Aquisgrán homenajeó a su imperial huésped y a todo su séquito en el Rathaus, en la Casa consistorial; mientras, el pueblo lo celebraba a su modo con las fuentes de vino que corrían en la plaza del Mercado y con el buey asado en la misma Plaza.

Una fiesta, sin duda, para grandes y poderosos, pero también para el pueblo, que quedaría grabada en la retina de Carlos V. Y una fiesta que recordaría un testigo de excepción: el gran pintor alemán Alberto Durero, quien afirmaría:

Yo, que he asistido a todo el espectáculo, he visto cosas tan soberbias, preciosas y exquisitas como no ha visto jamás ninguno de los vivos44.

Pronto tendría ocasión Carlos V de llevar a cabo aquellos deberes que había asumido frente a Dios y a los hombres enfrentándose a la amenaza que sobre la Iglesia de Roma, a la que había jurado defender, estaba desencadenando aquel ya no tan oscuro fraile agustino de nombre Lutero.

Para lo cual, Carlos V convocaría la Dieta imperial en Worms.

Algo que ocurriría ya en el año siguiente de 1521.

LA DIETA IMPERIAL DE WORMS: CARLOS V Y LUTERO

No olvidaba Carlos V las cosas de España, tan alteradas con las Comunidades de Castilla y con los alzamientos de los agermanados de Valencia y de Mallorca. Algo había mejorado el panorama desde el nombramiento del almirante de Castilla y del Condestable como corregentes, al lado de Adriano de Utrecht, lo que afianzaba la alianza de la Corona con la alta nobleza. Sobre todo, la recuperación de Tordesillas, donde seguía su madre Juana la Loca, era ya una nota tranquilizadora. Y aunque Carlos V estuviera deseoso de regresar a España para acabar de sosegarla por completo, eso le permitiría afrontar de momento la gran crisis religiosa abierta en la Cristiandad por Lutero.

Estamos ante la cuestión más trascendental de la Europa carolina: la Reforma. En verdad, sería la que llenaría todo el reinado de Carlos V desde el día siguiente de su coronación imperial hasta las últimas jornadas, después de la abdicación en Bruselas. A la par, o incluso con más fuerza que la rivalidad con Francia, hay que poner la cuestión luterana, que persigue a Carlos V incluso hasta su retiro de Yuste.

¿Qué era lo que hacía tan fuerte y tan amenazadora a la disidencia religiosa que acaudillaba Lutero? Entraban en ello diversos factores: el incipiente nacionalismo alemán, que pronto acabaría viendo en Lutero a la personificación del pueblo teutón enfrentado con Roma; la auténtica necesidad de una vida religiosa más sincera, en contraste con la corrupción de la curia romana; el malestar económico aumentado por las grandes sumas de dinero que salían de Alemania por los conductos eclesiásticos para la capital de la Cristiandad... Había, pues, motivos nacionalistas —siempre tan virulentos—, espirituales —que lo hacían más profundo— y económicos que lo acababan de agravar.

No fue exactamente eso lo que llevó a Lutero a su personal rebelión, sino una crisis íntima, abierta en su conciencia. Pero, al estallar, se enlazó con todo aquel malestar incubado en Alemania, y pronto buena parte de Alemania haría suya la causa luterana.

A su vez, para Carlos V que iniciaba gozoso su mandato como emperador de la Cristiandad, y que tan solemnemente había jurado el día de su coronación en Aquisgrán defender a la Iglesia, Lutero se presentaba como el mayor enemigo de aquella unidad de la Cristiandad, de aquella idea de la Europa cristiana en armonía bajo la dirección imperial. Algo, por tanto, que había que solucionar pronto, o por la vía del diálogo o por la fuerza. El Papa, León X, alarmado por las noticias que llegaban a Roma sobre los avances de la herejía luterana en Alemania, presionaba constantemente a Carlos V para que empleara contra Lutero la violencia, declarándolo sin más proscripto del Imperio como hereje contumaz, actuando contra él como lo había hecho el Concilio de Constanza contra Juan Huss un siglo antes, y como había procedido entonces el emperador Segismundo, condenándolo a la hoguera.

Sin embargo, Carlos V prefirió tantear otro procedimiento. Reunió la Dieta imperial en Worms en marzo de 1521 y convocó a Lutero, mandándole un salvoconducto imperial. Quería oír personalmente al que sería uno de sus mayores antagonistas —y acaso el personaje más destacado de la Alemania del siglo XVI— antes de condenarlo. Eso parecía lo más honesto.

En lo cual Carlos V mostró una de sus características más acusadas: su sentido ético de la existencia.

Pero, ¿quién era Lutero? ¿Cuál era el mensaje de aquel fraile agustino que tanto inquietaba a Roma? Hemos señalado que todo había sido fruto de una crisis religiosa sufrida por el monje alemán; pero, ¿qué había ocurrido, en verdad? En suma, ¿con qué se iba a enfrentar Carlos V, cuando lo convocó a la Dieta imperial de Worms, en aquella primavera de 1521?

Todos los biógrafos lo señalan: Lutero estuvo marcado ya por una infancia dura, dentro de una vida familiar muy severa, con una educación rígida. Eso hizo mella en su carácter sensitivo. Se habla de la muerte de un amigo en plena juventud, de una pavorosa tormenta que le sorprende en el campo. En todo caso, algo hay en el ambiente que presiona a Lutero. Él mismo lo confiesa así después:

No me hice fraile libremente, ni obedeciendo a un deseo..., sino que sitiado por el terror y la angustia de una muerte repentina, formulé un voto obligado y necesario45.

Así, aquel que su padre prepara para los estudios jurídicos, cambia de rumbo e ingresa en la Orden agustina. Tenía veintidós años.

¿Quiere decirse que Lutero entra en el convento por temor a la muerte? Yo contestaría: No. O, al menos, no exactamente. Lo que angustia a Lutero no es la muerte física, sino el magno problema de casi todos los creyentes: la salvación. Su temor radica en la condenación eterna. Confía en que el claustro le dé la seguridad que no encuentra en el mundo. Lucien Febvre nos lo revela: «Lo que importa a Lutero, de 1505 a 1515, no es la reforma de la Iglesia, sino Lutero, el alma de Lutero, la salvación de Lutero. Únicamente esto46.»

Pero para conseguir de verdad esa paz que busca, Lutero tiene algo en contra suya: una conciencia excesivamente escrupulosa. Sobre todo para quien se estaba impregnando de las tesis de Ockham sobre las buenas obras; según Ockham, el hombre, aunque inclinado al mal, podía merecer la gracia por su propio esfuerzo, siempre y cuando Dios quisiera aceptarlo como bueno. El perseverar en las buenas obras era señal de ser bienquisto por Dios. Lo cual tenía su contrapartida, pues a la inversa, una conciencia escrupulosa podía apreciar en cualquier desfallecimiento el abandono de Dios, como si se tratara del terrible anuncio, por tanto, de la condena eterna. De ahí aquella etapa de angustia mortal por la que pasa Lutero. Él mismo la describe:

Yo también he conocido de cerca a un hombre que afirmaba haber sufrido a menudo tales suplicios. No durante mucho tiempo, ciertamente. Pero las torturas eran tan grandes, tan infernales, que ninguna pluma podría describirlas. Quien no ha pasado por ellas no puede figurárselas. Si hubiera que sufrirlas hasta el final, si se prolongaran únicamente media hora, ¿qué digo?, la décima parte de una hora, perecería uno entero, hasta los huesos quedarían reducidos a cenizas47.

De entonces es su conocido lamento:

¿Cómo es posible que no desespere el alma si no tiene otro consuelo contra sus pecados que sus propias obras.

Una angustia indecible, hasta que leyendo a san Pablo, Lutero encuentra la clave de su esperanza, en la famosa frase: «El justo vive de la fe.» A través de sus propios textos podemos seguir su evolución:

Hasta que al fin por piedad divina, y tras meditar día y noche, percibí la concatenación de los dos pasajes: «La justicia de Dios se revela en él», «Conforme está escrito: el justo vive de la fe»48.

Esto es, la inclinación al pecado es invencible, pero la misericordia de Dios es infinita; o por decirlo con las propias palabras de Lutero: «Somos pecadores a nuestros ojos y, a pesar de esto, somos justos ante Dios por la fe.»

¡Al fin! Atrás las perspectivas del Infierno. Por el contrario, se abren gozosamente ante Lutero las puertas del Paraíso. Él mismo lo proclama así:

Me sentí entonces un hombre renacido y vi que se me habían franqueado las puertas del Paraíso49.

A poco, sobreviene la predicación en Alemania por los dominicos de la bula de Roma, para ayudar a la construcción del templo de san Pedro. Se abría el gran debate sobre el valor de las indulgencias. Lutero cree tener ante sí, no las buenas obras, sino las falsas buenas obras; algo que iba contra la confianza lograda en sus últimas reflexiones. De ahí que publique sus 95 tesis en Wittemberg, atacando la predicación de la Bula. Pero en Roma aún no cunde la alarma; «disputas de frailes», se comenta.

Mientras tanto, Lutero se iba haciendo «luterano», como señala Lucien Febvre.

Esto nos ayuda a entender el fenómeno humano de Lutero, y su deslizamiento progresivo hacia posturas de rebeldía. Pero queda en el aire otra cuestión importante: ¿Por qué gran parte de Alemania sintonizó tan pronto con Lutero? Los especialistas, como Lortz, nos hablarán de que estaba en marcha la disolución fomentada por los abusos y los errores de Roma. Asimismo, que en Alemania se hacía cada vez más fuerte un sentimiento de hostilidad a Roma, fomentado por la fuerte extracción fiscal. Una crisis cultural, política y social cierra el cuadro: un humanismo laico enfrentado con una cultura clerical, cada vez más oxidada; las ambiciones de los Príncipes contra el Imperio, y, por último, el malestar de una clase social en peligro de extinción: los caballeros.

Todo eso afloró con Lutero. Particularmente por sus planteamientos religiosos, cuando media Cristiandad estaba anhelando un contacto más directo con Dios, lo que Lutero acabaría plasmando en su tesis del sacerdocio universal. Es una situación que Hegel resumiría en su célebre juicio:

En Alemania, donde se conservó la pura espiritualidad interior, hubo un monje sencillo en quien se encendió la conciencia del presente.

Es a ese Lutero al que debe enfrentarse Carlos V a comienzos de su reinado. En aquellos momentos él, el Emperador, era todavía un desconocido en la política, como una interrogante abierta, y Europa se preguntaba qué sería capaz de dar de sí al frente del Imperio.

Para entonces Lutero había ya publicado sus principales escritos que le enfrentaban con Roma: «A la nobleza cristiana de la nación alemana», «De la cautividad babilónica de la Iglesia», y «De la libertad cristiana»; en ellos formulaba los principios de un nuevo cristianismo, con la base doctrinal de la justificación por la fe, el sacerdocio universal, con la lectura directa de la Biblia, una Iglesia desvinculada de Roma, bajo la protección del príncipe, y la validez de los únicos sacramentos que aparecen en el Nuevo Testamento: Bautismo, Penitencia y Eucaristía. Como resultado, aparte de la conmoción en la Cristiandad y de la adhesión de los muchos que clamaban contra los abusos de Roma, se produciría en 1520 lo que ya era inevitable: la Bula de excomunión (Exsurge Domine). Roma ya no creía en las «disputas de frailes». Profundamente alarmado, el papa León X presionaría fuertemente al Emperador para que pusiese al nuevo hereje fuera de la ley imperial.

Pero Carlos V se tomó un tiempo. Por lo pronto, no quiso condenar al fraile agustino rebelde a Roma sin antes oírlo.

Y así fue convocada la Dieta imperial de Worms en abril de 1521, y a ella llamado Martín Lutero.

Pocas citas históricas tienen tanta trascendencia.

En Worms van a encontrarse el fraile agustino, que ha decidido defender su conciencia aunque eso suponga enfrentarse con los mayores poderes de la tierra, y el joven Emperador, que solo hace unos meses que ha recibido la corona imperial en Aquisgrán.

Para Martín Lutero acudir a la cita no carecía de riesgos. ¿Cómo olvidar la sombra de Juan Huss, convocado también con salvoconducto imperial, a la Dieta de Constanza en 1414, de donde había salido para ser quemado vivo en 1415? Lutero fue advertido por sus amigos y seguidores. El propio príncipeelector de Sajonia, Federico el Sabio, le puso en aviso sobre el peligro que corría. Pero Lutero se creyó obligado a afrontarlo.

Sin duda, como suele decirse, se había puesto en manos de Dios. Consciente de lo mucho a que se exponía, confiaba en Dios. ¿También quizá en el nuevo Emperador? No lo sabemos, pero sin duda, le daba un margen de confianza, en cuanto que cumpliera con el salvoconducto que le había enviado. Pero el riesgo era enorme, por la presión del ambiente.