1

La pesadilla hecha realidad

Es una nueva y extraña clase de guerra donde descubres todo lo que puedas creer.

ERNEST HEMINGWAY, «A New Kind of War»

(14 de abril de 1937)

Cuando el artista es derrotado, no debe sorprendernos que venga un Savonarola a quemar su obra.

ERNESTO GIMÉNEZ CABALLERO

A finales de agosto de 1934 Picasso viajó de París a España, con su esposa Olga y su hijo Paulo, para ir a los toros. La familia Picasso había hecho lo mismo el año anterior, y aquello empezaba a parecer un hábito que encajaba perfectamente con la creciente obsesión de Picasso por las corridas. Viajaban a todo tren en un Hispano-Suiza, la clase de lujo que le gustaba a Olga, una pequeña compensación por la crisis que atravesaba el matrimonio: aunque Marie-Thérèse Walter tenía solo veinticuatro años de edad, hacía siete que era la amante de Picasso.

El viaje de 1934 resultaría memorable por varias razones. Tenían planes de ver El Escorial, y, de paso, disponer de la oportunidad de estudiar el Cristo de Burgos, una obra del siglo XIV tremendamente realista: una crucifixión elaborada en cuero flexible salpicada de llagas y heridas hiperrealistas, y que supuestamente sudaba cada viernes por la tarde. No menos impresionante fue la visita al Museo de Arte de Cataluña, en Barcelona, para ver obras maestras del románico, como el Pantocrátor del ábside de Sant Climent de Taüll, cuyos hipnóticos ojos almendrados reaparecerían luego en el toro del Guernica. Pero el viaje resultaría también memorable por otra razón más dolorosa: aquella sería la última vez que Picasso volvería a pisar tierra española.

Maqueta para la cubierta de Minotaure, mayo de 1933 (collage de lápiz sobre papel, cartón plisado, papel de estaño, encaje, papel pintado con pintura dorada y guache, servilleta de papel, hojas de lino quemadas, tachuelas y carbón vegetal sobre madera, 48,5 × 41 cm). MOMA, Nueva York/DACS.

Aquel agosto, mientras cruzaba la frontera por Irún, Picasso concentraba toda su atención en el inminente espectáculo dramático que iban a proporcionarle los toros. La atmósfera de la fiesta nacional resultaba electrizante, sofocando cualquier pensamiento ajeno al aquí y ahora. Pero constituía también un antiguo y profundo ritual. No era casualidad que recientemente Picasso se hubiera inspirado en ella para decorar la cubierta de la revista de Tériade Minotaure con un collage sobre la legendaria bestia, mezclando encaje, papel de estaño, tachuelas y cartón plisado en un conjunto que resultaba tan hortera y kitsch como algunos aspectos de la propia fiesta, y que servía de marco a una imagen curiosamente benigna del monstruo con cabeza de toro que aterrorizara a la antigua Creta.

Para los ricos aristócratas españoles, la ciudad de San Sebastián, la primera escala de la familia Picasso, era un sinónimo de la cultura del norte de Europa: sofisticada, cerebral y civilizada. En directo contraste con el Mediterráneo, el puerto atlántico ofrecía unas aguas frías y una elegancia cosmopolita. Era una ciudad perfecta para Olga.

A principios de la década de 1930, sin embargo, un nuevo resurgimiento vanguardista estaba conmocionando la complacencia burguesa. En San Sebastián, Picasso había sido invitado a asistir a la reunión inaugural de GU, una sociedad cultural y gastronómica que tenía su sede en el café Madrid, diseñado por el joven y brillante arquitecto José Manuel Aizpurúa y situado en la calle Ángel, justo detrás del puerto. La energía impulsora del café Madrid era el intento —probablemente poco usual— de casar las cualidades revolucionarias de la vanguardia con la nueva ideología fascista, inspirándose en gran medida en el futurista italiano Filippo Marinetti.[1] Picasso parecía un invitado extraño en el café Madrid, pero la admiración por la obra del artista todavía podía superar las diferencias políticas. El pintor tenía muchos amigos y conocidos que aceptaron la invitación de GU, entre ellos García Lorca, Max Aub y el poeta Gabriel Celaya.[2] Entre los demás invitados se hallaban el escritor derechista Rafael Sánchez Mazas, colaborador de la revista vanguardista católica Cruz y Raya y que recientemente ha sido inmortalizado en la obra Soldados de Salamina, de Javier Cercas. Aunque Picasso había acudido a GU movido por la curiosidad, su interés por él resultaba mucho más pragmático. Para la derecha española, ganarse la lealtad de Picasso supondría un golpe extraordinario.

El motor intelectual de GU era el bien dotado agitador y crítico de arte Ernesto Giménez Caballero, que más adelante ascendería al puesto de escritor de los discursos de Franco.[3] Pero la clave de su éxito era Aizpurúa, que hacía poco había aceptado el cargo de delegado responsable de Prensa Nacional y Propaganda en la Junta Nacional de la Falange Española, una organización abiertamente fascista. Tal vez es su trayectoria política y artística la que proporciona una idea del atractivo de GU mejor que ninguna otra. Aizpurúa personificaba la observación de Walter Benjamin de que «el fascismo es la estetización de la política». Aizpurúa había sido uno de los miembros fundadores de GATEPAC, una agrupación de arquitectos creada en Zaragoza, entre otros, por el joven arquitecto catalán Josep Lluís Sert, íntimo amigo de Picasso. A los veintisiete años de edad,[4] siendo ya un experto fotógrafo de vanguardia, Aizpurúa había diseñado el elegante Real Club Náutico de San Sebastián, un atrevido pabellón blanco inspirado en Le Corbusier que colgaba sobre la playa de La Concha.[5] Y era allí donde Aizpurúa y Giménez Caballero confiaban en seducir a Picasso y llevarle al bando fascista.[6] En Arte y Estado, publicada al año siguiente, 1935, Giménez Caballero recordaría aquel extraordinario encuentro.

Picasso, Olga y el pequeño Paulo habían estado disfrutando de una comida con amigos cuando, según Giménez Caballero, el carismático futuro líder de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, se acercó a su mesa y tomó asiento. Picasso ya le conocía, y en cierta ocasión le había dicho que su padre, el dictador Miguel Primo de Rivera, había sido el único funcionario público español que había mostrado cierta preocupación por su trabajo.[7] Mirando fijamente a Picasso desde el otro extremo de la mesa, Giménez Caballero se sintió paralizado por los ojos del artista, que, según observaría, tenía la misma mirada penetrante que Benito Mussolini.

Picasso, aficionado al chismorreo, relató que en su visita del año anterior había estado hablando con el gobierno republicano sobre una posible exposición, pero que el proyecto se había frustrado debido a que este no podía permitirse pagar el seguro. Al parecer, lo máximo que podían ofrecerle era una escolta policial.[8]

Aprovechando el momento, José Antonio se inclinó hacia Picasso y sugirió cortésmente:

—Algún día le recibiremos con una escolta de la Guardia Civil, pero en calidad de guardia de honor, y solo después de haber asegurado su obra.[9]

Un año antes también había intentado aproximarse a García Lorca. Estando de gira con La Barraca, este se había detenido a comer en un restaurante, ataviado todavía con su mono de trabajo azul de la compañía. Leslie Stainton, biógrafo de Lorca, registra el momento en que Primo de Rivera entró con otros tres colegas, todos ellos con la camisa azul de la Falange.

—Mira, está ahí José Antonio —le susurró a Lorca el actor Modesto Higueras.

—Sí, ya le he visto —respondió Lorca nervioso.

Primo de Rivera reconoció a Lorca y garabateó algo en una servilleta, que luego entregó a un camarero para que se la diera al poeta. Lorca echó un vistazo a la nota y luego se la metió precipitadamente en el bolsillo. Higueras le preguntó qué decía.

—¡Chsss! —dijo Lorca—. No me digas nada. No digas nada.

Más tarde Higueras encontró la servilleta y la leyó: «Federico —había escrito el líder falangista—, ¿no crees que con vuestros monos azules y nuestras camisas azules podríamos forjar entre todos una España mejor?».

Con Lorca la seducción de Primo de Rivera había fracasado, pero con Picasso tal vez podría tener más suerte.

En Arte y Estado, Giménez Caballero se apresura a declarar que la reunión con Picasso fue un rotundo éxito propagandístico, asegurando que finalmente se había conquistado al artista para la derecha gracias al innegable encanto de Primo de Rivera. Completamente ajeno a esas conclusiones, Picasso continuó su viaje hacia el sur en dirección a Madrid, con posteriores visitas planeadas a Toledo, Zaragoza y Barcelona, antes de regresar a París a mediados de septiembre. Casi inmediatamente pudo restablecer su contacto diario con Marie-Thérèse, volver a trabajar en los grabados de la Suite Vollard, y, en particular, ocuparse de las cuatro versiones de su Minotauro ciego guiado por una niña.

La visita de Picasso a España en agosto de 1934 había coincidido con un período de confusión en el país. Justo un mes después de su regreso a París, el 6 de octubre de 1934, en respuesta directa a la asunción del puesto de jefe nacional de la Falange por parte de José Antonio Primo de Rivera, los sindicatos CNT y UGT instaron una revuelta izquierdista entre los mineros asturianos. La represión, llevada a cabo por el general Franco, fue brutal, con una cifra de muertos estimada en unos cuatro mil, además de cuarenta mil detenidos.[10] ¡Qué drásticamente habían cambiado las cosas en solo un año! En el verano de 1933 había un gobierno republicano, y pese a los recientes estallidos de anarquismo y la creciente radicalización de la política, seguía existiendo un sentimiento de optimismo. Aunque se tiende a idealizarla, la breve edad de oro de la Segunda República liderada por los socialistas, que duró poco más de dos años —del 14 de abril de 1931 a noviembre de 1933—, representó un período en el que se hicieron serios intentos de cambiar una sociedad con grandes desigualdades. También se alentó un creciente renacimiento de las artes, así como un contacto más directo de los artistas con la población. Para los políticos de izquierdas, sin embargo, no resultaba difícil descubrir toda una serie de agravios que habían reducido la vida de gran parte de su electorado a una miserable subsistencia. En Andalucía, a los braceros —es decir, los campesinos sin tierra— solo se les contrataba durante los cinco meses que duraba la época de la cosecha, apenas se les pagaba, y luego se les ignoraba durante el resto del año. Era aquella una existencia feudal sin ninguno de los privilegios derivados de la relación paternalista entre señor y vasallo, aunque destinada a infligir el mismo dolor. La relación entre las masas y la élite dominante era tan distante como si ambas habitaran en mundos completamente distintos. En un país que se suponía que disfrutaba del sufragio universal, los votos eran a menudo recogidos por los caciques locales antes de las elecciones, a cambio de garantizar una vida tranquila y miserable. En las ciudades, el proletariado urbano era explotado implacablemente, se atacaba a sus sindicatos, se recortaban los salarios y las condiciones de trabajo empeoraban cada vez más. Existía un hambre generalizada, había frecuentes brotes de epidemias, unas condiciones de salubridad deficientes, y en algunos lugares, como en los desolados valles de la comarca cacereña de Las Hurdes, se llevaba una vida casi ancestral, troglodita, de extrema pobreza, que llevaba aparejadas deformidades hereditarias.

Resulta indicativo que incluso José Antonio Primo de Rivera se sintiera conmocionado y horrorizado por lo que vio en todo el país. Hasta 1931 la educación había estado casi exclusivamente en manos de la Iglesia católica. Más de la mitad de la población seguía siendo completamente analfabeta. Y ello pese al hecho de que la vida intelectual española resultaba más vital y atractiva que en ninguna otra parte y daría algunos de los novelistas, artistas, académicos, médicos y músicos más memorables del siglo, entre ellos Unamuno, Machado, Falla, Juan Ramón Jiménez, García Lorca, Picasso, Miró, Dalí, Menéndez Pidal, Américo Castro y Severo Ochoa. Surgió un pensamiento revolucionario y original en directa oposición al aletargamiento de una aristocracia atrapada en una época pasada. Se reverenciaban especialmente los valores marciales, pero eso ocurría en un país cuya jerarquía militar seguía estando tan anticuada que contaba con el porcentaje de generales en activo más alto del mundo. Cuando el rey Alfonso XIII hubo de exiliarse en 1931, tras la caída de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, el país estaba ya a punto de estallar. La fuerza que llevaba inexorablemente al conflicto constituía, en palabras de Paul Preston, sencillamente «la culminación de una serie de luchas desiguales entre las fuerzas de la reforma y las de la reacción», y «la expresión última de los intentos de los elementos reaccionarios de la política española de aplastar cualquier reforma que pudiera amenazar su posición privilegiada».[11]

Cuando se estableció la Segunda República, el 14 de abril de 1931, fue recibida con gran euforia. Pasado aquel júbilo, sin embargo, para quienes eran capaces de escucharlo con atención se oía ya el murmullo de disgusto de los pocos privilegiados —los carlistas, los católicos, los fascistas, los militares, la joven Falange, los monárquicos constitucionales y los conservadores— para los que, en mayor o menor medida, la República solo significaba perjuicios. Cualquier ataque al statu quo representaba para ellos un ataque personal a sus propiedades y privilegios, y una amenaza a su modo de vida. No resulta sorprendente que medidas reformistas como la construcción de 13.570 nuevas escuelas en dos años y medio (lo que representaba un logro notable), así como otras medidas encaminadas a legalizar el divorcio, aparecieran a los ojos de la Iglesia como los primeros pasos hacia el derrumbe moral. Las reformas agrarias, por su parte, provocaron la ira de la élite terrateniente, la cual a menudo, al igual que sucedía en Rusia, carecía de una vinculación profunda con la tierra, y contemplaba meramente las hectáreas que heredaba como una máquina de hacer dinero que le permitía vivir lujosamente en sus palacios. Reformas culturales como las Misiones Pedagógicas, una iniciativa absolutamente encomiable que fomentaba el concepto de educación itinerante para llevar la cultura a los más aislados y desposeídos, se transformaron para los analistas de la derecha en una conspiración bolchevique que con no menos rapidez pasó a calificarse de obra diabólica de judíos y masones. Jugar con el miedo era tal vez la táctica más eficaz que podía usar la derecha frente a la derrota en las urnas. Para completar esta explosiva mezcla, tanto el País Vasco como Cataluña se sintieron alentados a dar rienda suelta a sus objetivos separatistas.

En su primer viaje, en el verano de 1933, Picasso había coincidido con el final del primer Parlamento de izquierdas. Muchos de sus amigos habían desempeñado un importante papel a la hora de propiciar el cambio. Y se había logrado mucho. Sin embargo, el malestar en la sociedad civil iba en aumento en la medida en que la política se polarizaba cada vez más. Se produjo una oleada de disturbios anticlericales en los que se quemaron conventos. El gobierno, pese a sus optimistas previsiones, jamás podría cumplir todos sus utópicos programas reformistas, y como resultado de ello la extrema izquierda se sentía cada vez más traicionada. La derecha, por su parte, se sentía asediada, y en muchos casos hacía caso omiso de la política del gobierno, utilizando a la Guardia Civil para sofocar por la fuerza lo que veía como actividades revolucionarias. En agosto de 1932, el general Sanjurjo, héroe de la guerra de Marruecos, incluso había llegado a encabezar un fallido golpe de Estado. En noviembre de 1933, incapaces de colaborar formando coalición, las distintas ramas de la izquierda habían sido barridas del poder por una derecha unificada.

El nuevo gobierno derechista, dirigido por el escéptico ex radical Alejandro Lerroux —que en su juventud de vociferante agitador se había ganado el sobrenombre de «Emperador del Paralelo»—, se proponía ahora desmantelar sistemáticamente todas las reformas del anterior gobierno. De la noche a la mañana, una política de venganza y represalia vino a reemplazar al optimismo infundado y la provocación deliberada del período previo. Este período, que pasaría a conocerse como el «bienio negro», solo sirvió para incrementar aún más la tensión. A diferencia de muchos de sus colegas, Lerroux, pese al hecho de ser un personaje aprovechado y absolutamente corrupto, siguió siendo un moderado. En 1933, José María Gil Robles fundó la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), cuyo programa adoptaba el objetivo de «enterrar de una vez por todas el cadáver putrefacto del liberalismo». Al desvanecerse la tolerancia mutua, la posibilidad de una solución violenta aumentaba cada vez más.

Aquella era la España a la que Picasso había regresado en 1934, un mundo donde varios respetados intelectuales como Aizpurúa y Giménez Caballero, seducidos por el sofisticado José Antonio Primo de Rivera, se habían pasado ya a la derecha. De regreso en París aquel invierno, Picasso recibía información actualizada sobre la situación política en España a través de su madre, de sus primos los Vilató, y de diversos amigos que tenía en París, como los dos Sert: Josep Lluís, el arquitecto, y su tío Josep Maria, muralista de moda. En casa, sin embargo, estaba a punto de estallar una guerra doméstica. Marie-Thérèse estaba embarazada, y tras considerar la posibilidad de divorciarse de Olga —una idea descartada casi de inmediato debido a las repercusiones que podría tener respecto a la propiedad de su obra—, Picasso se conformó con llevar una existencia irresoluta y cada vez más amarga. La primera víctima de ello fueron sus cuadros, ya que el artista quedó casi completamente paralizado e incapaz de cruzar el umbral de su estudio para enfrentarse a su pasado, capturado allí en forma de pintura. Olga y Paulo se habían trasladado al sur de Francia, al Hôtel Californie. Pero el habitual descanso de Picasso en España durante el mes de agosto, con temperaturas superiores a los treinta grados y el embarazo de Marie-Thérèse ya bastante adelantado, estaba claramente fuera de lugar. Picasso empezó a dedicarse cada vez más a la poesía como una salida para su inquieto talento. Sin embargo, pese a su aparente letargo y su resistencia psicológica, produjo una obra seminal, un extraordinario grabado. La Minotauromaquia, un aguafuerte que mide exactamente cincuenta por setenta centímetros, parecía resumir las preocupaciones y obsesiones de todo el mundo picassiano.

En el grabado aparecen dos zonas claramente diferenciadas: a la derecha el mar abierto, amenazado únicamente por una nube atravesada por el sol, y a la izquierda un oscuro patio iluminado solo por una vela que una muchacha inocente sostiene en alto. Por la derecha irrumpe el violento Minotauro, invadiendo la escena en persecución de un caballo sobre el que aparece echada una desaliñada torera con los pechos desnudos. La zona izquierda es estática, con dos mujeres asomadas a un balcón, acompañadas de una paloma doméstica, observando desde arriba a la muchacha de la vela. A su izquierda, en el borde del cuadro, un hombre sube por una escalera. Gertrude Stein ha testimoniado con frecuencia la necesidad de Picasso de producir arte casi como un emético:

Minotauromaquia, primavera de 1935 (aguafuerte y espátula, 49,5 × 69,7 cm). Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía/DACS.

Picasso estuvo siempre poseído por la necesidad de vaciarse, de vaciarse del todo, de vaciarse siempre; tan lleno está de esa necesidad que toda su existencia es la repetición de un completo vaciado; tiene que vaciarse; no puede vaciarse de ser español, pero sí de lo que ha creado. Así todo el mundo dice que cambia, pero en realidad no es eso; se vacía, y en el momento en que se ha vaciado del todo tiene que comenzar otra vez a vaciarse por lo rápido que se llena de nuevo.[12]

Con la Minotauromaquia, producida durante un período casi íntegramente desprovisto de otras obras, esta observación pasa a ser doblemente relevante. El grabado contiene todo un mundo y un océano de sentimientos. No obstante, William Rubin nos advierte con acierto de que «como una especie de alegoría privada, la Minotauromaquia tienta al intérprete. Pero la explicación, sea poética o seudo-psicoanalítica, necesariamente sería subjetiva».

Se han hecho interminables tentativas de identificar a los protagonistas y darles nombre: Olga, Marie-Thérèse, Picasso el Minotauro... Y el hombre de la escalera sería a la vez Picasso y su padre, el artista. En esa figura, Herbert Read ha identificado también a Cristo, en su disfraz mítico de redentor junguiano. ¿Está subiendo o bajando la escalera, y qué implica esa duda? Existe una intrigante posibilidad, sugerida por Gerald Howson, que nos aleja de la autobiografía y nos lleva de nuevo a la política española. El Minotauro muestra un sorprendente parecido con las fotografías contemporáneas de Francisco Largo Caballero, el líder de la tendencia de extrema izquierda dentro del Partido Socialista. El hombre barbudo que sube la escalera representa una imagen del típico intelectual español «inquieto» de la época, como Miguel de Unamuno, que todavía no ha decidido si apoyar a las masas o mantener el poder y los privilegios de la élite intelectual.[13]

En aquel momento Largo Caballero era cortejado por Manuel Azaña, líder de la Izquierda Republicana, y por Indalecio Prieto, que dirigía el Partido Socialista, de tendencia centrista, con el fin de formar una coalición que se agrupara bajo el estandarte del «Frente Popular», un término acuñado en el VII Congreso Mundial de la III Internacional. Conmocionado por el éxito de Hitler, Stalin reconocía que en Europa el comunismo podía permitirse rebajar la «pureza» de sus objetivos con el fin de vencer la amenaza del nazismo, de mucha mayor envergadura. En una fina muestra de realpolitik, se instó a los comunistas a que pactaran. La izquierda no podía permitirse repetir el error de 1933 y verse abocada de nuevo al desierto político a causa de su división. El éxito dependía de la voluntad de Largo Caballero de poner fin a la prevaricación y exhibir un liderazgo de masas. Acaso, como el hombre de la escalera de la Minotauromaquia, atrapado en una especie de limbo intelectual, podía optar de una vez por todas por subir y desaparecer en la oscuridad política, o bajar a la plaza y desempeñar un papel activo. Largo Caballero eligió la segunda opción, y en febrero de 1936 el Frente Popular ganó las elecciones por un estrecho margen. Ahora estaba absolutamente claro, si es que no lo había estado antes, que había dos Españas, opuestas e irreconciliables.

Temiendo una réplica del golpe de Sanjurjo, a los generales del ejército que se suponía que podían estar conspirando se les envió lo más lejos posible de Madrid: Mola fue a Pamplona y Francisco Franco fue destinado a las Canarias. Ahora le tocó a la izquierda lanzarse a una espiral de venganzas en compensación por las humillaciones que había sufrido durante el bienio negro. En las ciudades y, fuera de ellas, en los latifundios, la vida cayó en la anarquía. Los matones de la Falange y los requetés, entrenados en Italia, luchaban contra los anarquistas. En Andalucía, las bandas de braceros expropiaban las haciendas privadas, que declaraban «colectivos libres». A finales de la primavera, el número de asesinatos políticos se descontroló. Llegó un momento en que las peores predicciones de los «catastrofistas» —que pronosticaban una guerra civil— parecía que finalmente iban a cumplirse.

El 13 de julio de 1936, el político derechista Calvo Sotelo fue asesinado en Madrid. Para Franco, que normalmente se mostraba reservado, tenía fama de indeciso y exhibía una cautela anormal para un militar que se había ganado su reputación demostrando un extraordinario valor en la guerra de Marruecos, aquel fue el momento definitivo. «Miss Islas Canarias» —como se le apodaba en broma— estaba dispuesto a respaldar una insurrección armada, y de inmediato hizo planes para volar a Marruecos y unirse a su amada Legión Extranjera. El 18 de julio estalló la Guerra Civil. Sin embargo, el éxito de la insurrección armada distaba mucho de estar asegurado. Lo que esperaban los generales rebeldes era que los republicanos, cada vez más desalentados y acosados, se dieran cuenta enseguida de que todo estaba perdido y accedieran a una precipitada capitulación. Esa había sido la pauta que habían seguido todos los pronunciamientos militares del siglo XIX, que a menudo se habían traducido en golpes de Estado incruentos. Una vez ocurrido esto, el general Sanjurjo, a salvo en su exilio portugués, viajaría a España y «aceptaría» su papel de jefe de Estado. El 19 de julio, sin embargo, el avión de Sanjurjo se estrelló, y el general resultó muerto. Franco, uno de los pocos generales que gozaba de suficiente prestigio popular y respeto de sus colegas como para asumir el liderazgo, estaba atrapado en Marruecos, ya que la armada republicana había asumido el control del estrecho de Gibraltar. Tras unos inquietantes días de intensas negociaciones, en los que los emisarios que Franco envió a Hitler exageraron la amenaza de una intervención francesa y la creciente amenaza comunista, se acordó que Alemania enviaría aviones que colaborarían en el transporte de las tropas del general. La decisión de ayudar a los rebeldes, que Hitler tomó a su regreso de Bayreuth, donde había asistido a la representación del Sigfrido de Wagner, se bautizó, apropiadamente, como Unternehmen Feuerzauber, «Operación Fuego Mágico». Aquella fatídica decisión, según Paul Preston, «convirtió un golpe de Estado que estaba fracasando en una sangrienta y prolongada guerra civil». Y posiblemente también marcó el «verdadero» comienzo de la Segunda Guerra Mundial.[14]

La ayuda italiana a los rebeldes, junto con la intervención alemana, intensificó rápidamente el alcance de la insurrección. En Pamplona, el general Mola también se había alzado. Y en Andalucía, a las tropas del general Yagüe, una mezcla de legionarios y mercenarios moros, se les invitó a sembrar el terror entre el pueblo instigando una orgía de violaciones y asesinatos indiscriminados en todas aquella poblaciones que ofrecieran la mínima resistencia a su avance. El gobierno republicano legítimo, plenamente consciente de lo que estaba ocurriendo y advertido del posible colapso de la ley y el orden, estaba estancado en la inercia. Hasta el último minuto el presidente Manuel Azaña se negó a creer lo que hacía meses que saltaba a la vista en las Cortes. Los discursos cada vez más violentos, tanto de la derecha como de la izquierda, pronunciados respectivamente por Calvo Sotelo y Dolores Ibárruri, apodada la Pasionaria, habían dado suficiente aviso de que aquella fiera retórica no podía prolongarse durante mucho más tiempo. El primer ministro, Casares Quiroga, se reveló ineficaz, y lo mismo ocurrió con su sustituto, Martínez Barrio, que duró un solo día en el cargo. El 19 de julio fue reemplazado por el profesor José Giral, y pronto se hizo evidente que el impulso creado por un liderazgo decisivo se había venido abajo. Acudieron a llenar el vacío las milicias izquierdistas y una serie de cuerpos revolucionarios que abarcaban todo el espectro de la izquierda, ahora brevemente unida, desde los anarquistas hasta los respetables republicanos burgueses. Pronto se haría evidente que no había una sola guerra civil, como tampoco había habido nunca una sola causa aislada. El bracero luchaba contra el duque, mientras el obrero lo hacía contra el dueño de la fábrica. El católico combatía al ateo; el monárquico, al republicano. El carlista se enfrentaba al vasco, y el centralista luchaba contra el regionalista. El gobierno legítimo, sin embargo, no tardaría en verse en una posición de agobiante desventaja. Hermann Göring no podía por menos que estar encantado de disponer de un banco de pruebas para su evolucionada Luftwaffe. Y Hitler se vio asimismo seducido por la compensación por la ayuda militar y logística que implicaba su participación, y que se traducía en los derechos sobre toda la minería del País Vasco. El gobierno republicano, por su parte, en principio no recibió más que vanas promesas.

En Francia, el primer ministro Léon Blum simpatizaba instintivamente con sus aliados socialistas del sur de los Pirineos, y estaba dispuesto a ofrecerles ayuda en forma de suministro de armas. Pero a Francia también le preocupaba no forzar una brecha con Gran Bretaña. La política británica, descrita por muchos analistas como «pérfida», favorecía la cautela y la «no intervención». A Blum, que se reunió con sir Anthony Eden, se le dijo que el gobierno Baldwin no tenía intenciones de implicarse. Era casi como si Eden y Baldwin creyeran que España podía perder el ancla y flotar a la deriva, permitiendo que la guerra acabara deteniéndose en algún lugar en medio del océano. Para Blum, aquella era una decisión inmensamente difícil. Estaba claro que en Francia existía una gran simpatía por el vecino del sur; de hecho, tanto el País Vasco como Cataluña se extendían allende los Pirineos, adentrándose profundamente en suelo francés. No obstante, también había cierta lógica en el argumento de que en Francia el respaldo a la República española podía suscitar la temida reacción violenta de la derecha. La opción británica de la «no intervención», sin embargo, resultaba más cínica, y en la práctica era una absoluta farsa. A George Orwell, atento observador de la evolución de la Guerra Civil española, no le cabía ninguna duda. Su ensayo «Recordando la Guerra Civil», publicado en 1943, contenía un mordaz análisis de la política exterior británica:

Lo más desconcertante de la Guerra Civil española fue el comportamiento de las grandes potencias. En realidad, Franco ganó la guerra gracias a los alemanes y los italianos, cuyos motivos resultaban bastante obvios. Más difíciles de entender fueron los motivos de Francia y Gran Bretaña. En 1936 estaba claro para todo el mundo que, solo con que Gran Bretaña hubiera ayudado al gobierno español, siquiera con armas por valor de unos pocos millones de libras, Franco se habría hundido y Alemania habría sufrido un serio revés. En aquella época no hacía falta ser clarividente para prever que se avecinaba una guerra entre Gran Bretaña y Alemania: se podía predecir incluso que se produciría al cabo de un año o dos. Pero la clase dirigente británica, de la manera más malvada, cobarde e hipócrita, hizo todo lo que pudo para entregar España a Franco y a los nazis. ¿Por qué? La respuesta obvia es porque eran profascistas. No cabe duda de que lo eran, y, sin embargo, cuando llegó el choque definitivo decidieron enfrentarse a Alemania. Sigue siendo incierto qué plan seguían al respaldar a Franco, y puede que no tuvieran claro ningún plan en absoluto. La cuestión de si la clase dirigente británica es malvada o meramente estúpida es una de las más difíciles de nuestra época.[15]

En otoño, el general Mola controlaba la mayor parte de la España septentrional, salvo el País Vasco y Cataluña. La población fronteriza de Irún, a solo unos quince kilómetros al este de San Sebastián, sufría ya los bombardeos diarios de las fuerzas aéreas italianas. En el centro de la península, muchas de las ciudades de Castilla la Vieja habían capitulado rápidamente ante Franco, como también Granada, en el sur, donde el 19 de agosto sería ejecutado Federico García Lorca. En Sevilla, el control de la ciudad a manos del general Queipo de Llano se vio reforzado por la toma del aeropuerto local de Tablada. Pronto se le unió el general Franco, que estableció su cuartel general en el palacio de Yanduri y se dispuso a afianzar su poder. Tras manipular a sus posibles rivales para que le prestaran su apoyo, el 28 de septiembre fue nombrado jefe del Estado. Al cabo de una semana Franco marchó sobre Madrid, y las fronteras geográficas entre las facciones contendientes se hicieron cada vez más claras. Los nacionales dominaban en las zonas rurales, con la excepción de los territorios vascos y una gran parte de Cataluña (cuya lealtad a la izquierda se había ganado con la promesa de la independencia), mientras que los republicanos controlaban las ciudades industriales clave de Barcelona y Bilbao, la capital, Madrid, y casi todas las ciudades costeras de Valencia a Málaga.

Composición con Minotauro (telón para El catorce de julio, de Romain Rolland, tinta china y guache, 44 × 54,5 cm). RMN/DACS.

En París, Picasso, que contaba ahora con la distracción de su nueva amante, Dora Maar, solo podía seguir los acontecimientos de España a través de los periódicos. Sin embargo, resultaba cada vez más evidente que su compromiso político iba en aumento. Para celebrar la victoria de Léon Blum y el Frente Popular en las elecciones, había aceptado diseñar un telón para la obra El catorce de julio, de Romain Rolland, que se presentaría en el teatro Alhambra en esa misma fecha. Basándose en la acuarela Composición con Minotauro, la escena representa a un monstruoso hombre-pájaro que lleva en sus brazos a un Minotauro derrotado, mientras un hombre envuelto en una piel de caballo entera, como si estuviera entregado a un primitivo ritual de fertilidad, lleva a un muchacho a hombros y levanta un puño desafiante. La acuarela transmite una sensación burlesca, donde las verdaderas emociones y sentimientos políticos de Picasso se disfrazan bajo una máscara teatral. Gertje Utley ha ayudado a desentrañar su simbolismo: «En aquella época, el puño en alto se reconocía inequívocamente como el saludo comunista. También había sido el saludo de los republicanos españoles, actuando como polémica gestual frente a la palma de la mano levantada del saludo hitleriano, que había sido adoptado por los partidarios de Franco».[16] Para Picasso, pintar el saludo constituía un gesto valiente, que atraía la atención sobre él en un momento en el que en Francia existía una creciente xenofobia, a la que venía a sumarse el temor de que el goteo de exiliados españoles pudiera convertirse en un diluvio. Cada vez más, los franceses de todas las posturas políticas veían al extranjero, le métic, como la causa de todos sus males. Españoles, comunistas y judíos venían a ser lo mismo. La prensa popular, como L’Ami du Peuple y Le Figaro, se apresuró a bautizar a París como la Canaán del Sena, envenenada por la afluencia de extranjeros.[17] Composición con Minotauro y su utilización en El catorce de julio constituían una clara afirmación de la voluntad de Picasso de entrar en una guerra que se libraría con la propaganda además de con las armas. El arte en el espacio público, ya fuera en el teatro o a través de los medios de los carteles propagandísticos o las ediciones populares, también podía convertirse en un arma eficaz. De fácil lectura e inmediata comprensión, el mejor arte propagandístico mezclaba el arte de la persuasión con un atractivo casi visceral. La eficacia de la Composición con Minotauro viene atestiguada por el hecho de que el simpatizante derechista André Derain jamás pudiera perdonar a Picasso aquella celebración del 14 de julio.

El 19 de septiembre, el presidente Azaña, plenamente consciente del potencial de la propaganda, y a petición de su director general de Bellas Artes, Josep Renau, ofreció a Picasso el puesto de director del Prado. En esencia se trataba de un cargo honorífico, ya que el artista jamás regresaría a España para ver el museo o para tomarse el tiempo de supervisar personalmente la evacuación de sus obras maestras después de que fuera bombardeado. El 6 de noviembre, con Madrid rodeada por el ejército nacional de Franco, el gobierno se retiró a Valencia, seguido muy pronto por la colección del Prado, que se sacó clandestinamente de la ciudad de noche, en furgones camuflados, para ser almacenada en las torres de Serranos y el colegio del Patriarca. Fue el amigo de Picasso José Bergamín, poeta, escritor y habitual del café Pombo, quien supervisó el éxodo de la colección del Prado. La urgencia de la evacuación se puso dramáticamente de manifiesto cuando el camión que transportaba las obras de Goya El 2 de mayo de 1808 en Madrid y El 3 de mayo de 1808 en Madrid sufrió un accidente, obligando a efectuar una reparación de emergencia sobre la marcha. Aunque Picasso respondió con cierto alivio a los dramáticos informes de Bergamín desde Valencia comunicándole que la colección finalmente había podido ponerse a salvo, no sintió la necesidad de visitar España ni siquiera cuando le invitó a hacerlo el subsecretario de Educación Pública y Arte, que se ofreció a poner un avión privado a su disposición. Picasso lo recordaría más tarde: «Yo no podía tocar ni un céntimo de mi “salario”, que era muy escaso. Al fin y al cabo, no era más que el director de un museo fantasma, de un Prado vacío de todas sus obras maestras, que se habían puesto a buen recaudo en Valencia».[18]

Aquel invierno, el sitio de Madrid se convirtió en la principal prioridad de las fuerzas nacionales. Los republicanos, inspirados por el liderazgo del general José Miaja y el coronel Vicente Rojo, libraron una desesperada batalla para salvar su ciudad. Habían empezado a llegar los suministros rusos, además de voluntarios de muchos países preparados para servir en las Brigadas Internacionales: aquellos idealistas estaban dispuestos a sacrificar su vida para salvar el principio de la democracia. Para los republicanos, su compromiso no podía menos de ayudar a levantar la moral.

En París, Picasso también estaba a punto de poner su arte al servicio de la causa republicana. El hecho de que consideraba que su arte constituía un arma viable se pone de manifiesto en una de sus declaraciones que más difusión pública han tenido, producida en el transcurso de una entrevista al final de la Segunda Guerra Mundial. Crispado por el entrevistador, Picasso respondió:

¿Qué cree usted que es un artista? ¿Un imbécil que solo tiene ojos si es pintor, oídos si es músico, o una lira que ocupa todo su corazón si es poeta, o incluso, si es boxeador, solo sus músculos? Bien al contrario, es al mismo tiempo un ser político, constantemente consciente de los acontecimientos estremecedores, airados o afortunados a los que responde de todas las maneras. ¿Cómo sería posible no sentir interés por los demás y en virtud de una indiferencia marfileña desentenderse de la vida que tan copiosamente te brindan? No, la pintura no se hace para decorar pisos. Es un instrumento de guerra para atacar y defenderse del enemigo.[19]

La primera semana de enero de 1937, Picasso recibió el encargo que cambiaría su vida y le daría la oportunidad de poner en práctica su filosofía. A petición de Josep Lluís Sert, aceptó reunirse con una delegación de políticos y funcionarios públicos españoles. Entre el grupo que subió las escaleras de su apartamento, situado en el número 23 de la rue la Boëtie, estaba Josep Renau, director general de Bellas Artes y consumado diseñador de carteles para la República, así como Juan Larrea, poeta y director de información de la Agence Espagne, de la embajada española (Larrea, que ya era conocido de Picasso por ser un renombrado coleccionista de arte precolombino, se convertiría posteriormente en el primer autor de una monografía sobre el Guernica). Sert también llevó consigo a su socio, el arquitecto Luis Lacasa, además de José Bergamín (que regresaba a París aliviado tras haber completado la transferencia de las obras de arte del Prado a Valencia) y el poeta Max Aub, cuyas memorias, tituladas El laberinto mágico, siguen proporcionando aún hoy una de las visiones más conmovedoras de la vida en España durante la Guerra Civil. Los tres últimos eran miembros clave de la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura, mientras que Aub y Renau compartían también la dirección del periódico valenciano Verdad. Todos ellos se conocían bien, y confiaban en que su esfuerzo conjunto podría persuadir a Picasso de que hiciera un mural para el pabellón republicano en la prometedora Exposición Universal que se preparaba.

La génesis de la idea de la participación española en la exposición internacional se remontaba ya a mediados del bienio negro, cuando, en 1934, se le había propuesto oficialmente al gobierno por primera vez. Luego el proyecto se había ido a pique cuando las Baleares y las regiones de Cataluña, Castilla y el País Vasco solicitaron sus propios pabellones, y el estallido de la Guerra Civil había hecho que todo lo relativo al pabellón pasara a segundo plano. Fue solo tras el nombramiento de Largo Caballero como primer ministro, en septiembre de 1936, y su inspirada designación de Luis Araquistáin como embajador español en Francia, cuando se iniciaron nuevamente en serio las negociaciones.

Se tomaron medidas inmediatas para crear un nuevo equipo encargado de dirigir la filosofía, construcción y diseño del pabellón y su contenido. José Gaos, ex rector de la Universidad de Madrid, fue nombrado comisario, encargado de la supervisión general, mientras que Sert y Lacasa, apoyados por Antoni Bonet Castellana, recibieron el encargo de completar el diseño. El responsable de la contribución catalana era Ventura Gassol; el supervisor de la aportación vasca, José María Ucelay, cuyo mural de dieciséis metros de anchura en Bermeo había suscitado entusiastas críticas. Casi de inmediato se hizo evidente que el equipo había cuajado. Y los dramáticos acontecimientos que se desarrollaban en España les espoleaban para cumplir la fecha límite de la exposición, el mes de mayo, y utilizar el pabellón, si era posible, como un enorme golpe propagandístico para mostrar al mundo la dignidad y la profunda cultura de la República, pese a enfrentarse a la amenaza mortal de una guerra destructiva. Uno de los primeros en la lista de potenciales artistas expuestos era, obviamente, Picasso. Su aceptación de la dirección del Prado parecía dar por sentado su apoyo total. Sin embargo, en principio Picasso se mostró receloso. Nunca había trabajado por encargo, ni tampoco había sido hasta la fecha un artista explícitamente político. Desde luego, durante su juventud anarquista había producido toda una serie de obras basadas en la desposeída clase trabajadora barcelonesa, pero cualquier contenido político había permanecido siempre implícito. Lo que al parecer deseaba el comité del pabellón era algo atrevido y explícito, algo que llamara la atención como uno de los carteles de Renau. Picasso era reacio a prometer algo que sentía que quizá no podría realizar.

No obstante, era evidente que los seis visitantes de Picasso estaban decididos a presionar. Justo el verano anterior Josep Lluís Sert había organizado la primera retrospectiva sobre Picasso, bajo los auspicios de su grupo ADLAN, Amigos de las Artes Nuevas, que había viajado de Barcelona a Madrid y luego a Bilbao, y donde el poeta Paul Éluard había elogiado la obra del maestro. La República necesitaba a Picasso. Requería desesperadamente al respaldo activo del artista más famoso del mundo. Sobre todo ahora que Hitler, el 6 de enero, había ofrecido a los vascos una cruda pero sencilla elección entre la rendición o la destrucción total.

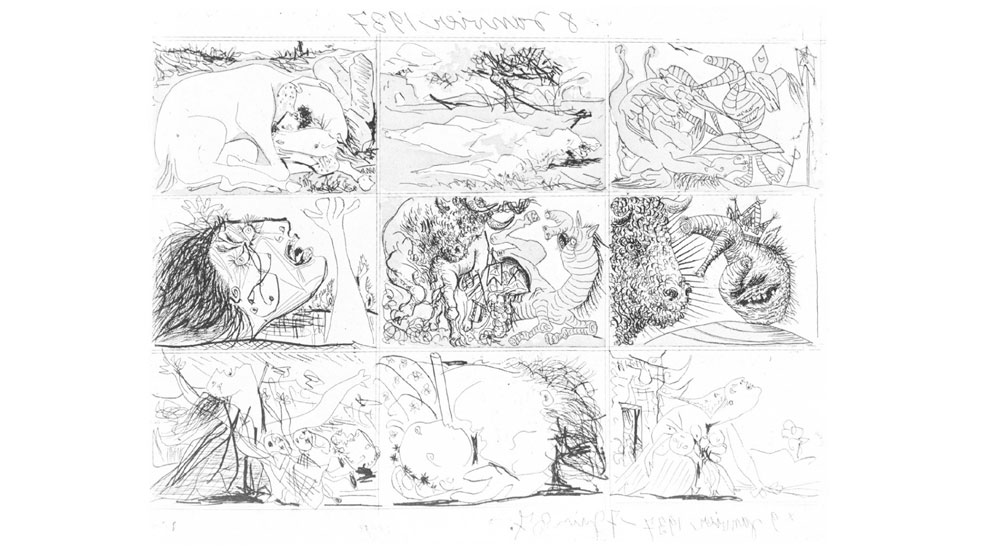

El 8 de enero de 1937, impulsado por la reunión, Picasso completó la primera lámina de la serie de aguafuertes Sueño y mentira de Franco en un solo día, creando una salvaje pieza satírica en la que se ridiculizaban despiadadamente las pretensiones de grandeza de Franco. Producida en una edición limitada de mil ejemplares, el dinero de las ventas se destinó a contribuir a los programas de ayuda a los refugiados españoles. Para aquella su primera creación abiertamente política, Picasso eligió el formato de las antiguas estampas religiosas, las denominadas «aleluyas», en las que se narraba una historia en bandas horizontales de tres viñetas, en un formato parecido al de una tira cómica. Tan rápido trabajó Picasso que o bien no advirtió, o bien no le importó, que la fecha del grabado, cuando se daba la vuelta a la lámina, apareciese al revés. Había quedado atrapado en el ardor de la creación, aquí en su aspecto más visualmente sádico. Esta impresión de espontánea ira explosiva venía a acentuarse aún más en un poema que acompañaba al grabado. En la avalancha de imágenes que saltan directamente de su imaginación a la página, Picasso desata su furia:

Sueño y mentira de Franco, I, 8 de enero de 1937 (aguafuerte y aguatinta, 31,4 × 42,1 cm). Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía/DACS.

fandango de lechuzas escabeche de espadas de pulpos de mal agüero estropajo de pelos de coronillas de pie en medio de la sartén en pelotas – puesto sobre el cucurucho de sorbete de bacalao frito en la sarna de su corazón de cabestro – la boca llena de la jalea de chinches de sus palabras – cascabeles del plato de caracoles trenzando tripas – meñique en erección ni uva ni breva – comedia del arte de mal tener y teñir nubes – productos de belleza del carro de la basura – rapto de las meninas en lágrimas y en lagrimones – al hombro el ataúd relleno de chorizos y de bocas – la rabia retorciendo el dibujo de la sombra que azota los dientes clavados en la arena y el caballo abierto de par en par al sol que lo lee a las moscas que hilvanan los nudos de la red llena de boquerones el cohete de azucenas [...].[20]

Sueño y mentira de Franco, II, 8-9 de enero-7 de junio de 1937 (aguafuerte y aguatinta, 31,4 × 42,1 cm). Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía/DACS.

Es como una cornucopia volcada que vomita imagen tras imagen sin la menor puntuación o sintaxis, y sin recurrir a la rima o la razón. El manantial de imágenes, con su caótica cacofonía, deja al lector agotado y exhausto, atrapado en un vertiginoso mundo creado por Picasso. Si existe algo parecido al vértigo o la náusea poéticos, están aquí. «Cremas de belleza del vagón de la basura», escribe; pero en Sueño y mentira de Franco no hay belleza, sino únicamente el desmantelamiento sistemático de las ridículas pretensiones de Franco. Inspirándose en el genial dramaturgo del siglo XVII Calderón de la Barca, uno de los autores favoritos de las Misiones Pedagógicas, y cuya obra La vida es sueño constituye uno de los grandes clásicos de la literatura española, Picasso alza un espejo —o nueve espejos por lámina, para ser más exactos— que revela en el más popular de todos los géneros, la historieta cómica, la perversidad de un líder alimentada por los años que pasó en la Legión Extranjera, con su absurdamente necrófilo grito de guerra: «¡Viva la muerte!».

Franco aparece primero como un bufón teatral, sobre un caballo destripado con los intestinos desparramados. Orgullosa y engreída, esta criatura rayada que lleva una espada y parece estar defecando brinca hacia delante sin percatarse de que, tras él, el sol se ha echado a reír.[21] Franco se ha reducido, en palabras de Joaquín de la Puente, a un «grotesco homúnculo con una cabeza que parece una gesticulante y tuberosa patata».[22] En la serie, la bestia que representa a Franco se cubre con varios sombreros de atrezo que denotan la época de su vida y su cínica apropiación de cualquier símbolo que le venga bien: la corona, la mitra obispal, el birrete cardenalicio, el fez moro, la mantilla de las devotas religiosas... Pero es la sonrisa «astuta como la de una zorra», con los dientes abiertos y el miserable mostacho, la que al instante delata la obra como una salvaje representación de Franco, una caricatura tan cruel como las de los grabados de Gillray, Goya, Grosz o Daumier.

En la segunda imagen, Franco se sienta sobre un falo gigante con dos velludos testículos, y camina en la cuerda floja con tanta facilidad como un artista circense. En la tercera, el monstruo está a punto de destrozar un hermoso busto clásico. En cada una de ellas el personaje se va haciendo más ridículo. Derribado primero por un toro, el personaje se inclina orante en un santuario para rendir culto al duro, la antigua moneda de cinco pesetas. En las tres últimas imágenes, el monstruo prueba tres formas distintas de transporte: primero un jamelgo putrefacto que deja escapar serpientes por su órgano sexual abierto; luego un Pegaso que se niega a dejarle montar; finalmente se monta sobre un cerdo gordo y de aspecto saludable que le lleva poco a poco bajo el sol poniente. Resulta a la vez cómico e implacable. En su encuentro con Giménez Caballero, Picasso había observado claramente la pérdida de perspectiva humana y la tendencia a lo grotesco que implicaba el fascismo.

El mismo día Picasso se embarcó en una nueva serie basada en el mismo tema, pero solo terminó cinco de las nueve imágenes. El resto habría de esperar: el encargo para el pabellón era más importante. Crear una pintura mural de gran tamaño, lo suficientemente dinámica e imponente como para llenar todo el espacio asignado (que medía 11 × 4 metros) planteaba al artista unos problemas completamente distintos de las caricaturas grabadas, del tamaño de postales. La escala sugería una obra épica, pero los cuadros épicos también tendían a resultar ampulosos y poco convincentes.

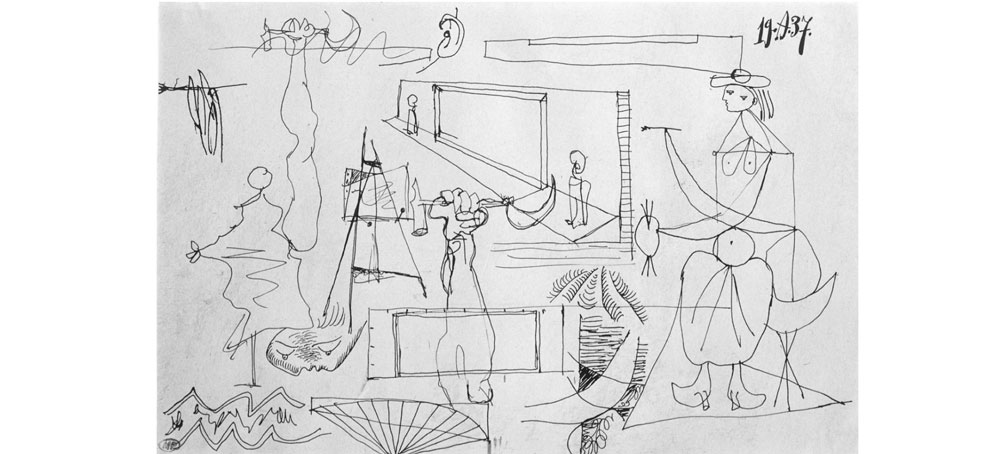

El 27 de febrero de 1937 se puso la primera piedra del pabellón. Las fotografías atestiguan que Picasso visitó la construcción ya en sus inicios con el fin de estudiar el espacio que iba a ocupar su obra. A partir de sus primeras notas resulta evidente que trabajaba con una idea que se hiciera eco de la sensación abierta, aireada y casi clásica de villa mediterránea que evocaba el diseño de Sert y Lacasa. Pero antes de poder empezar, Picasso tenía que poner orden en su vida privada, cada vez más tormentosa. Mientras se separaba de Olga, había renunciando a su estudio de la rue la Boëtie y se había instalado en el Hôtel Bison. Dora Maar vivía cerca, en el Barrio Latino. Marie-Thérèse estaba fuera, en el campo, viviendo en la casa de Vollard, Le Tremblay-sur-Mauldre, donde Picasso iba a visitarlas a ella y a su hija, Maya, los fines de semana. Como en la trama de un vodevil de Feydeau, el artista alternaba entre las tres mujeres.

Lo que Picasso necesitaba desesperadamente era un estudio lo bastante grande como para albergar un cuadro de las dimensiones de los inmensos lienzos que llenaban el Louvre. Popularmente se ha atribuido siempre a Dora Maar el mérito de haberle encontrado el edificio del número 7 de la rue des Grands-Augustins. Sin embargo, Fernando Martín Martín, en su tesis doctoral El pabellón español, señala que este pertenecía a los hermanos Labalette, que eran los constructores empleados por Sert y Lacasa en la edificación del pabellón, y que estos utilizaban como almacén para sus materiales. Fue Juan Larrea quien negoció la adquisición del edificio de la rue des Grands-Augustins por el gobierno español, por un importe de un millón de francos, para el uso exclusivo de Picasso. Se trataba de un edificio que gozaba de un pasado convenientemente rico. Allí había escrito Balzac La obra maestra desconocida, y, más recientemente, el actor Jean-Louis Barrault, que más tarde sería el protagonista de la obra maestra cinematográfica de Marcel Carné Les enfants du paradis, había utilizado el ático como lugar de ensayo para su compañía de teatro. Pero quizá había una coincidencia aún más exquisita: el grupo izquierdista Contre-Attaque, dirigido por el pornógrafo surrealista Georges Bataille, lo había utilizado para celebrar sus reuniones. Bataille y Dora Maar habían sido amantes, y había sido él quien la había iniciado en las arcanas y oscuras artes sexuales. El edificio de la rue de Grands-Augustins poseía, pues, un aura apropiada; pero tenía algo aún más importante: en el último piso contaba con un gigantesco ático, conocido como «el Granero», que con unas pocas reformas se convertiría en un estudio perfecto.

Un primer dibujo para el mural del pabellón español, Pintor y modelo, 19 de abril de 1937 (pluma y tinta sobre papel, 18 × 28 cm). RMN /DACS.

Ahora Picasso ya no tenía excusa para no crear. Jaime Vidal, un joven ayudante del artista, incluso le había hecho un soporte y le había preparado un imponente lienzo blanco que medía 3,51 × 7,82 metros. Pero de momento Picasso no hallaba inspiración. Seguía pintando naturalezas muertas, así como algunos simpáticos retratos de Marie-Thérèse con un atenuado y tierno estilo cubista que sugiere que ella seguía siendo su punto de referencia. Pero aún no había nada que pudiera traducir a la monumentalidad que requería el diseño del pabellón y —¿por qué no?— que merecía la República. A principios de la década de 1980 se descubrió en los archivos del nuevo Museo Picasso un grupo de doce dibujos que evidentemente son estudios del mural. Fechados el 18 y el 19 de abril de 1937, esos bocetos nos advierten del hecho alarmante de que Picasso se encontraba a solo un mes de la inauguración de la Exposición Universal con más de veintisiete metros cuadrados de lienzo por llenar. No obstante, el tema, el artista y la modelo se relacionan estrechamente con el de La obra maestra desconocida de Balzac, y se centran en las voluptuosas curvas de Marie-Thérèse, que poco a poco se transforman en formas abstractas que casi adquieren vida por sí mismas. A lo largo de la serie, sin embargo, la ternura se evapora en un sádico desmembramiento, ya que ojos, dedos abotargados y pezones hinchados de color rojo crudo flotan aislados por el fondo blanco. Poco a poco incluso Marie-Thérèse acaba tapada, a medida que los estudios se centran en la colocación de un lienzo imaginario en un espacio de exposición.

La tarde del 27 de abril de 1937, una gran manifestación en favor de los derechos humanos, que incluía un contingente de intelectuales españoles, marchaba por el centro de París. Por los rumores que empezaron a circular entre la multitud era evidente que algo terrible había ocurrido al otro lado de la frontera española. Quizá uno de los manifestantes había sintonizado la emisión de Radio Bilbao transmitida la misma tarde en que el presidente del País Vasco, José Antonio Aguirre, había anunciado al mundo la atrocidad cometida en suelo vasco solo veinticuatro horas antes:

Pilotos alemanes al servicio de los rebeldes españoles han bombardeado Gernika, quemando la histórica ciudad que tanto veneran todos los vascos. Han tratado de herirnos en lo más sensible de nuestros sentimientos patrióticos, dejando completamente claro una vez más lo que puede esperar Euskadi de quienes no dudan en destruirnos hasta el mismo santuario que marca los siglos de nuestra libertad y democracia.[23]

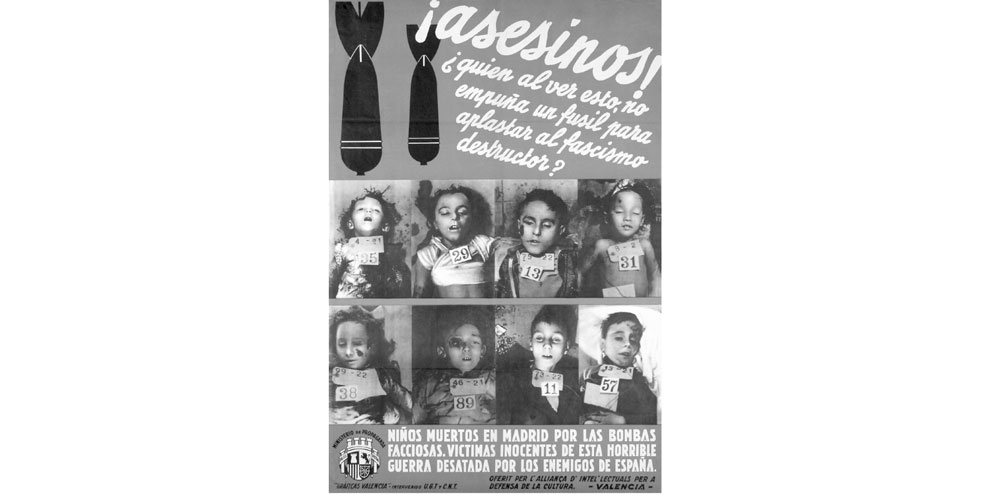

«¡Asesinos!» (cartel de propaganda republicana con fotografías de niños muertos en el bombardeo de Madrid, 1937). Richard Bristow/Biblioteca del Pabellón de la República (Universidad de Barcelona).

La noticia fue recibida con incredulidad. El pintor vasco José María Ucelay se encontró por casualidad con Juan Larrea, que salía del metro en Champs-Elysées, y le resumió brevemente lo que acababa de oír. Larrea cogió de inmediato un taxi en dirección al Café de Flore para ver a Picasso. Según Ucelay, fue Larrea quien le dijo a Picasso que el bombardeo de Gernika podía ser el tema que andaba buscando. Ucelay recordaría que Larrea le había explicado que Picasso había afirmado no saber qué aspecto tenía una ciudad bombardeada, a lo que Larrea, buscando la descripción más gráfica, le había respondido:

—Es como un elefante en una cristalería.

Resulta una historia muy pulcra, quizá demasiado elegante y estudiada. Años después, en 1979, Ucelay revelaría en una entrevista el aborrecimiento que sentía por Picasso, a quien calificaría de «inculto». ¿Por qué todo el mundo armaba tanto revuelo con el Guernica, cuando Ucelay había pintado su mural de diecisiete metros, El puerto de Bermeo, casi sin tiempo? Asimismo afirmaría que, cuando el presidente vasco, Aguirre, le había preguntado a Picasso por los dedos hinchados de la mujer del Guernica, el artista le había respondido:

—No son dedos, son pollas.[24]

Como vasco nacido en Bermeo, no lejos de Gernika, Ucelay creía comprensiblemente que la tarea de pintar un cuadro conmemorativo de la tragedia debía recaer en un vasco. Su opción era un pintor tradicional que gozaba de gran respeto, Aurelio Arteta, que durante un tiempo también había sido director del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Cuando telefoneó a Arteta, que había huido al exilio y se había establecido en Biarritz, Ucelay le explicó su deseo, pero fue rechazado de plano: Arteta se marchaba a México, y creía que Picasso era una persona mucho más adecuada para la tarea. Unos días después, Salvador Dalí acudió a la embajada española para ofrecer sus servicios. Había hecho ya su aportación con el profético Construcción blanda con judías hervidas: premonición de la Guerra Civil (1936), pero estaba claro que se prefería a Picasso.

«¡Acusamos!» (cartel de propaganda republicana, 1937). Richard Bristow/Biblioteca del Pabellón de la República (Universidad de Barcelona).

Según Ucelay, la propuesta de Arteta seguía interesando al presidente Aguirre y al consejero de Cultura vasco, José Leizaola, que habían escapado a París tras el bombardeo, y ambos se preguntaban si no sería posible ejercer cierta presión sobre Arteta e insistir en que retrasara su traslado a México.[25] Pero el caos provocado por el bombardeo hacía ahora que el gobierno vasco en el exilio hubiera de enfrentarse al problema, mucho mayor, de qué hacer con la avalancha de ciento cincuenta mil vascos evacuados que habían llegado a Francia. El Guernica tendría que esperar. Sin embargo, también era evidente que José Gaos, el comisario del pabellón español, y su equipo, estaban ansiosos por ver algún progreso. Y se encontró una solución rápida. Al trasladar la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao a la seguridad de Francia, el gobierno vasco había contraído una inesperada deuda de 1.400.000 francos franceses en concepto de aranceles aduaneros. En una fina muestra de oportunismo político, Juan Negrín, que a la sazón era ministro de Hacienda del gobierno de la República, se ofreció a pagar la deuda. A cambio —exigía Negrín—, el Guernica, o comoquiera que se llamara el lienzo, tenía que pintarlo Picasso, ya que él creía sinceramente que «la presencia de un mural pintado por Picasso tiene el valor equivalente en términos de propaganda a una victoria en el frente».[26]

Gernika antes del bombardeo. Gernikazarra Historia Taldea.

No obstante, en París, la tarde del 27 de abril de 1937, todavía no estaba claro qué había ocurrido exactamente al otro lado de la frontera española. Los rumores parecían poco plausibles, y si eran ciertos resultaban inconcebiblemente brutales. Sin duda ni siquiera los nacionales podían despreciar hasta ese punto la opinión mundial y obviar la posibilidad de una dura represalia. Aunque Gernika era la capital espiritual de los vascos, solo recientemente había adquirido importancia estratégica como una de las pocas rutas de escape que había permitido a los soldados vascos, los gudaris, pasar a una posición defensiva tras el denominado «cinturón de hierro» de Bilbao. Pese a la proximidad de los nacionales a Gernika, todo parecía estar relativamente tranquilo. Los vascos se mostraban desafiantes frente a la amenaza del general Mola que el 31 de marzo se había emitido por radio y se había impreso en octavillas que se habían lanzado desde aviones sobre las principales ciudades: «Si la sumisión no es inmediata, arrasaré completamente Vizcaya, empezando por las industrias de guerra. Tengo los medios para hacerlo».[27] Acostumbrados a resistir por naturaleza, los habitantes de Gernika permanecieron impasibles. Pero su determinación parecía haber sido objeto de venganza. El lunes 26 de abril se había celebrado el mercado como de costumbre, los granjeros habían dejado sus caseríos y se habían unido a los habitantes de las aldeas remotas en su camino a la población. Lo único que se salió de lo corriente aquella soleada mañana de primavera, tal como recordaría más tarde Antonio Ozamiz, fue el avistamiento, a las once en punto, de un avión de reconocimiento que volaba en círculos. Algunos de los puestos echaron el cierre y así se mantuvieron durante todo el día: sus dueños habían visto ya suficientes informaciones de los anteriores bombardeos que habían destruido Irún, Durango, Eibar y Ochandiano, como parte de la política de Franco consistente en ofrecer la «redención moral» a quienes se interpusieran en su camino.[28] Pero la mayoría de la gente permaneció en el mercado o charlando en los bares cercanos. Hacia las tres de la tarde, otro avión de reconocimiento sobrevoló a baja altura el centro de Gernika. Durante este período de aparente calma, Noël Monks, corresponsal australiano del Daily Express, cruzó Gernika en coche de camino al frente de batalla, que estaba en Marquina, a treinta kilómetros al este. A las cuatro menos cuarto ya se podía divisar desde el extremo de la ciudad el humo que subía de las colinas situadas directamente hacia el este, resultado de la batalla que se libraba en Marquina. Algo después de las cuatro se empezó a oír el zumbido de los motores procedente del norte, mientras una formación de aviones seguían el curso del río Mundaca hacia el estuario en dirección a Gernika. En el mar, un buque de la Royal Navy, el Hood, había estado tratando de evitar que los barcos mercantes británicos rompieran el bloqueo de los nacionales violando las reglas de la no intervención. Michael Culme-Seymour, a la sazón un joven oficial de la marina, observaba con incredulidad el incesante desfile de aviones, claramente marcados con la cruz gamada negra, que se elevaban desde la bahía de Vizcaya sobre Bermeo y la desembocadura del Mundaca, preparados para su recorrido final. «Era horrible. Desde el mar podíamos ver ascender el humo. Evidentemente, no sabíamos cuál era el verdadero objetivo.»[29] Desde su atalaya del tejado del convento de los Carmelitas, situado en el centro de Gernika, las campanas de Santa María repicaban en señal de alarma.

Gernika, una ciudad devastada, mayo de 1937. Gernikazarra Historia Taldea.

Durante tres horas, oleada tras oleada, los aviones arrojaron una mezcla de bombas «de fragmentación» de 250 kilogramos y bombas incendiarias tipo «termita», diseñadas para arder a una temperatura de hasta 2.500 °C, convirtiendo la ciudad en una apocalíptica bola de fuego. A los que lograban escapar a los campos o a las cercanas colinas de Urdaibai se les disparaba desde el aire con fuego de ametralladora. A las ocho menos cuarto casi toda Gernika había dejado de existir. Solo la fábrica de armas Astra, el puente de Rentería y la Casa de Juntas, con el famoso roble —de gran importancia simbólica, ya que era el lugar donde los vascos juraban lealtad a su patria y donde se había realizado la ceremonia de investidura de José Antonio Aguirre, el primer presidente de Euskadi—, permanecían en pie como fantasmas en medio de las llamas, los gritos y el humo acre. El bombardeo había de tener un efecto devastador en la moral de Bilbao. Casi de inmediato, miles de niños fueron evacuados por barco, y muchos de ellos fueron enviados a Gran Bretaña.

Gernika en llamas. Gernikazarra Historia Taldea.

En total, veintitrés Junker Ju-52, cuatro Heinkel III, diez Heinkel He-51, tres Savoia-Marchetti S81 Pipistrelli, un Dornier Do-17, doce Fiat CR 32 y posiblemente algún Messerchsmitt Bf-109 recién salido de la cadena de montaje configuraron la fuerza aérea combinada alemana e italiana que había violado el pacto de no intervención. Aquel constituyó el primer ejemplo de bombardeo de saturación realizado en suelo europeo. Ya en una fecha tan temprana como el 10 de noviembre de 1932, Stanley Baldwin, dirigiéndose a una abarrotada Cámara de los Comunes, había advertido: «En la próxima guerra verán que cualquier ciudad al alcance de un aeródromo se podrá bombardear en los primeros cinco minutos de contienda hasta un grado inconcebible en la guerra pasada».[30] Para las potencias occidentales aliadas, lo más horrible del bombardeo de Gernika no era que este se hubiera producido totalmente por sorpresa, sino más bien todo lo contrario: representaba una pesadilla largo tiempo esperada y que se había hecho realidad.

Campesinos huyendo de Gernika, 27 de abril de 1937. Gernikazarra Historia Taldea.

La maquinaria de guerra alemana había estado esperando un laboratorio apropiado en el que probar sus nuevas tácticas y la eficacia de sus nuevos aviones. Gernika fue ese laboratorio. Durante meses, el general Hugo Sperrle, jefe de la Legión Cóndor alemana, integrada por dieciocho mil hombres, había ido sintiéndose cada vez más frustrado por los lentos progresos de Franco en la toma de Madrid y la destrucción de la resistencia en el País Vasco. Franco tenía sus razones, que no representaban sino el deseo de realizar una completa purga de liberales, comunistas y anarquistas en España. Pero Sperrle no podía entender su incapacidad de captar el nuevo modelo de guerra total, en el que se coordinaban tropas de tierra y aire constituyendo la denominada «guerra relámpago». A medida que avanzaban hacia el norte desde Madrid, Sperrle empezó a confiar cada vez más en su jefe de estado mayor, el teniente coronel Wolfram von Richthofen, primo del as de la aviación de la Primera Guerra Mundial conocido como el «Barón Rojo». La táctica de Richthofen consistía en arrasar cualquier resistencia con una lluvia masiva de pólvora y aplastar completamente hasta el último vestigio de moral enemiga. Esto, aplicado a un objetivo del todo indefenso como Gernika, era lo que ha llegado a conocerse como «guerra total». Los preparativos para el asalto final al País Vasco se habían estado realizando durante meses. Mola y Franco habían autorizado la construcción de un nuevo aeródromo en la amplia llanura de Vitoria, y desde Burgos y Vitoria se organizó un plan preciso y coordinado que permitiera un ágil reabastecimiento de combustible y la carga rápida de nuevo armamento, antes de que los aviones estuvieran de nuevo en el aire listos para volver a soltar su cargamento.

Un coche bombardeado en el paseo de San Juan. Gernikazarra Historia Taldea.

El lunes por la noche, en el hotel Torrontegui de Bilbao, los corresponsales de la prensa internacional, tras regresar sanos y salvos de cubrir la información de la batalla en Marquina, se disponían a cenar. En cuanto supieron de la terrible noticia de Gernika requisaron varios coches y se dirigieron allí. En el grupo figuraban Mathieu Corman, un reportero de guerra belga que trabajaba para un periódico parisino, Ce Soir; Christopher Holme, de la agencia Reuter; Noël Monks, y George Lowther Steer, del Times. Probablemente Steer era el más experimentado de todos, e incluso había presenciado el uso de guerra química en la guerra italo-abisinia, que los italianos empleaban a menudo contra los puestos de la Cruz Roja para aterrorizar a los observadores extranjeros. Descrito burlonamente por el escritor británico Evelyn Waugh como «un hombrecillo sudafricano muy jovial»,[31] Steer era apasionado, emprendedor y absolutamente intrépido. Su capacidad de conservar la sangre fría bajo el fuego era legendaria: incluso se había casado en Addis Abeba, en la legación británica, mientras la ciudad era atacada. Unas semanas después del bombardeo de Gernika, durante la evacuación de Bilbao, todavía sería capaz de encontrar tiempo para coger cerezas como un colegial travieso mientras la ciudad era asediada y llovían las bombas.

Mujeres recuperando los muebles de una escuela femenina. Gernikazarra Historia Taldea.

Lo que se encontraron los periodistas a su llegada no era tanto una población como una gigantesca pira funeraria. De inmediato se internaron entre las ruinas y empezaron a entrevistar a los supervivientes. Que hoy Gernika sea sinónimo de la matanza indiscriminada de víctimas inocentes se debe casi enteramente al hecho de que los reporteros internacionales se hallaran tan cerca. La tarde del 27 de abril, el Evening News, basándose en el cable que Holme había enviado a Reuters, publicó el titular: «LA INCURSIÓN AÉREA MÁS ESPANTOSA NUNCA VISTA».[32] En París, mientras la marcha en favor de los derechos humanos se iba disolviendo, Ce Soir y Paris Soir publicaban la noticia. A la mañana siguiente, el artículo de Noël Monks publicado en el Daily Express empezaba con las palabras: «En España, en los últimos seis meses, he visto muchas escenas espantosas, pero ninguna más terrible que la aniquilación de la antigua capital vasca de Guernica por los bombarderos de Franco».[33]

Pero fue el apasionado relato de Steer, publicado simultáneamente en el Times y el New York Times, el que tuvo y sigue teniendo más influencia:

Hoy, a las dos de la madrugada, cuando llegué a la población, toda ella constituía una escena horrible, en llamas de un extremo a otro. Podía verse el reflejo de las llamas en las nubes de humo que se elevaban sobre las montañas desde una distancia de quince kilómetros. Durante toda la noche las casas se derrumbaron hasta que las calles se convirtieron en grandes montones de impenetrables escombros. Muchos de los civiles tomaron el largo camino de Guernica a Bilbao en antiguos carros agrícolas de sólidas ruedas tirados por bueyes. Los carros, donde se apilaban hasta gran altura todos los enseres domésticos que se habían podido salvar de la conflagración, atestaron las calles durante toda la noche. Otros supervivientes fueron evacuados en camiones del gobierno, pero muchos se vieron obligados a quedarse en los alrededores de la ciudad en llamas, tendidos en colchones o buscando a parientes o hijos desaparecidos, mientras varias unidades del cuerpo de bomberos y de la policía motorizada vasca, bajo la dirección personal del ministro del Interior, señor Monzón, y su esposa, continuaron los trabajos de rescate hasta el amanecer.

En la forma de su ejecución y en el grado de destrucción que ha provocado, no menos que en la selección de su objetivo, la incursión sobre Guernica no tiene paralelo alguno en toda la historia militar. Guernica no era un objetivo militar. Una fábrica que producía material de guerra situada en las afueras de la ciudad ha permanecido intacta. Lo mismo ha ocurrido con dos cuarteles situados a cierta distancia de la población, que, por otra parte, se hallaba muy lejos del frente. Aparentemente el objeto del bombardeo era la desmoralización de la población civil y la destrucción de la cuna de la raza vasca. Todos los hechos respaldan esta apreciación [...].[34]

Aquella noche murieron 1.645 personas, y otras 889 resultaron heridas. Según el historiador Ángel Viñas, no cabe duda de que la responsabilidad moral de aquella atrocidad recayó en Franco. Sin embargo, al cabo de tres días las tropas nacionales habían pasado a ocupar Gernika, y se puso en marcha la campaña de contrapropaganda negando cualquier implicación. La noche del 27 de abril, Radio Nacional emitió su diatriba «Mentiras, mentiras, mentiras», en la que se acusaba a los vascos (como se había hecho en Eibar y en Irún) de incendiar su propia ciudad para ganarse la simpatía internacional. En Irún se había aplicado ciertamente esta política de «tierra quemada», en virtud de la cual las tropas en retirada sembraron la zona de trampas explosivas y bombardearon edificios clave. El caso de Gernika, sin embargo, y como sabían bien todos los testigos presenciales, era completamente distinto.

En París, eso no impidió que periódicos como Le Jour, L’Écho de Paris y Action Française insistieran en que habían sido los propios vascos quienes habían realizado el ataque sobre sí mismos. El periódico satírico Le Canard Enchaîné sugirió que Gernika, como Juana de Arco, había muerto inmolada en una hoguera que ella misma había encendido. Durante meses, la prensa derechista continuaría con aquella maligna invención: en su libro Visite aux espagnols, Claude Farrère afirmaba lisa y llanamente que «en Bilbao los marxistas, en su retirada, han volado los seis puentes, tal como volaron Gernika, que quienes no lo habían visto imaginaron con conmovedora ingenuidad que había sido destruida por el bombardeo de los victoriosos nacionales».[35] La guerra propagandística había alcanzado un nuevo nivel. Pero también era evidente que, al bombardear Gernika, Franco había roto el último tabú; a saber: el de bombardear indiscriminadamente a civiles en suelo europeo. Y fue eso lo que tanta furia despertó en todo el mundo.

Gernika no constituyó en absoluto el primer ejemplo de bombardeo de saturación. Como ha mostrado convincentemente Sven Lindqvist en Historia de los bombardeos (2002), las primeras atrocidades las cometieron íntegramente las potencias occidentales como parte de su aparato de control colonial.[36] Aquello tenía una lógica cruel: «Las bombas eran un medio de civilización. A quienes ya estábamos civilizados no se nos bombardeaba». El primer caso de bombardeo fue el de un oasis aislado de Trípoli, en 1911, a manos de los italianos. Desde entonces, la frecuencia y gravedad de ese tipo de ataques fue aumentando con cada uno de ellos. En 1919 los británicos bombardearon Dacca, Yalalabad y Kabul, y en 1920 lo repitieron en Irán, Transjordania y Bagdad. En 1922 los sudafricanos bombardearon a los hotentotes hasta casi extinguirlos. En 1925, aviones estadounidenses pilotados por voluntarios, a las órdenes de la fuerza aérea francesa y al servicio de España, destruyeron Chefchaouen, en Marruecos, mientras los franceses mataban a más de mil personas en Damasco. Entre 1928 y 1931, estos últimos llegaron a reducir en un 37 por ciento la población árabe de Libia por medio de ataques aéreos. En 1932, los japoneses bombardearon Shanghai; y en 1936 los italianos bombardearon a los etíopes con gas y armas químicas, obligando al emperador Hailé Selassié a apelar a la Sociedad de Naciones para poner fin a aquella «lluvia de muerte». Frente a tantos y tan crueles actos de destrucción, ¿por qué adquirió tal relevancia el caso de Gernika? Lindqvist lo explica con alarmante desapasionamiento: «De todos esos pueblos y ciudades bombardeados solo Guernica pasó a la historia, porque Guernica está en Europa. En Guernica fuimos nosotros quienes morimos». Pero no fue esa la única razón.

Mientras Alemania e Italia modernizaban sus fuerzas aéreas a un ritmo sin precedentes, durante la década de 1930 la guerra desde el aire se había convertido en la nueva obsesión. En la Asamblea Nacional francesa de 1931 se advirtió a los delegados socialistas de que la guerra aérea podía acarrear la muerte de «diez, quince o veinte millones de personas».[37] En Lyon, Toulon, Dunkerque y Nancy se habían simulado ataques con gas. Tales preparativos, y el constante debate sobre la defensa civil, provocaron el temor y una atmósfera de inevitabilidad entre la población, dejando a esta en una actitud letárgica, derrotista y desmoralizada. Ya en 1929 se había creado el Centro de Documentación Internacional sobre Guerra Química Aerotransportada para controlar la proliferación de los bombardeos y registrar el cambio radical producido en la psicología de la guerra.

El pensador más influyente respecto al nuevo tipo de guerra fue el italiano Giulio Douhet, cuyo libro Il dominio dell’Aria («El dominio del aire») se publicó en 1921. Luego le seguiría, en 1935, el del general Erich Ludendorff, Der Totale Krieg («La guerra total»). Ambos libros sostenían que cualquier organización militar que no se adaptara a la nueva realidad estaba condenada al fracaso. El bombardero ofrecía la salvación a quienes se dispusieran a utilizarlo con todo su potencial, sembrando el terror, la muerte y la destrucción. No resulta sorprendente que se produjera una explosión de obras y películas populares que trataban el mismo tema. Catastrofistas de toda laya se superaban mutuamente en sus descabelladas predicciones de lo que depararía el futuro. En 1935, una película basada en la obra de H. G. Wells Las cosas del futuro mostraba al público lo que este más temía: el caos, la anarquía y la aniquilación. La total destrucción de Gernika fue el primer presagio de lo que el futuro iba a traer. Hamburgo, Coventry, Rotterdam, Dresde e Hiroshima eran todavía nombres de ciudades, no símbolos de catástrofes. En cierto sentido, para el mundo exterior fue solo la aniquilación de Gernika la que dio existencia a la ciudad y puso su nombre en boca de todos. Pero Gernika, la población vasca, que ahora no era sino un montón de cenizas humeantes, había de convertirse aún en el cuadro Guernica. La tarde del 27 de abril de 1937, en el Café de Flore, Picasso se esforzaba —como todo el mundo— en asimilar la gravedad de lo que acababa de oír, así como sus consecuencias, sobre todo para su familia de Barcelona: era razonable suponer que podría sufrir el mismo destino.

La mañana del 28 de abril, el titular de L’Humanité, el periódico habitual de Picasso, proclamaba: «MIL BOMBAS INCENDIARIAS LANZADAS POR LOS AVIONES DE HITLER Y MUSSOLINI». Acompañada de patéticas fotos de los muertos y de una visión panorámica de la devastada Gernika, la noticia daba cuenta de la tragedia con horripilante inmediatez. Picasso ya se había demorado demasiado. Lo que ahora veía desplegarse ante él, con gráficas imágenes en blanco y negro, ponía fin a su inactividad. El primero de mayo, mientras la capital era invadida por las celebraciones del Día del Trabajo, Picasso realizaba sus primeros breves apuntes para el Guernica. Desde el primer boceto hasta la terminación del propio cuadro, solo cinco semanas después, Picasso liberó una energía creadora que unía la crucifixión, el martirio, la corrida y la vida del Minotauro. Fue fotografiado en el proceso de creación, con una serie de imágenes que probablemente constituyan el ejemplo mejor documentado del progreso de una obra en toda la historia del arte. A través de callejones sin salida, ideas descartadas, breves inspiraciones, transmutaciones y transformaciones, podemos reconstruir el proceso de pensamiento de Picasso, que en 1935 reflexionaba:

Sería más interesante preservar fotográficamente no las etapas sino la metamorfosis de un cuadro. Posiblemente así se podría descubrir el camino seguido por el cerebro para materializar un sueño. Pero hay algo muy extraño, y es observar que un cuadro básicamente no cambia, que la primera visión permanece casi intacta pese a las apariencias.[38]

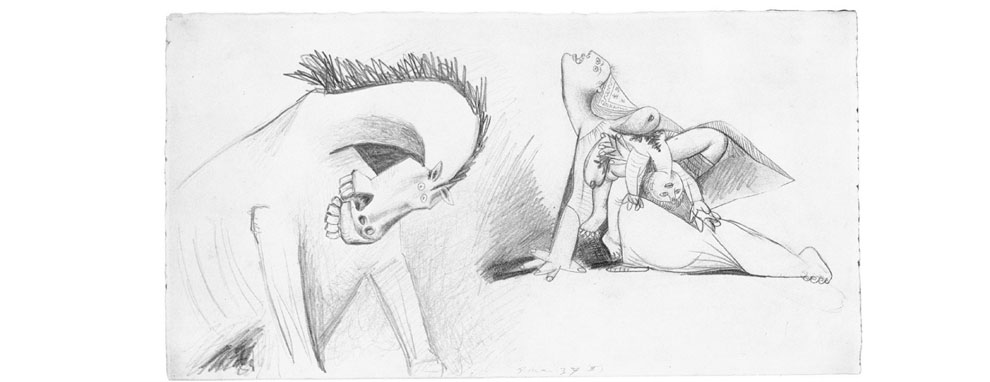

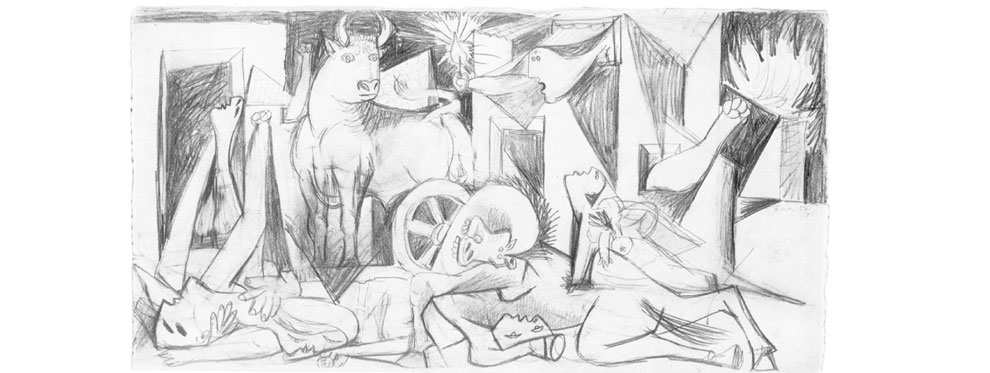

El primer boceto de Picasso, un rápido apunte a lápiz que probablemente le llevó menos de un minuto, medía solo 21 × 27 centímetros, y en él se juntaba el toro con un pájaro posado en su espalda, una agitada y breve imagen de un caballo desplomado, y, por encima, una mujer asomada a una ventana sosteniendo una luz o un jarrón. En el último segundo, como si hubiera de consolidar la imagen y dar equilibrio a su estructura, Picasso le añade, repasando dos veces con el lápiz para darle un peso extra, un semicírculo, un mecanismo que casi representa el límite de la luz de un foco teatral al iluminar la escena. El boceto era una elisión compacta de muchas de sus preocupaciones de la década anterior: el Minotauro, la corrida y la batalla entre los sexos. Sin embargo, como Picasso anticipaba con perspicacia, la imagen terminada estaba ya tomando forma.

Primer boceto preparatorio del Guernica, 1 de mayo de 1937 (lápiz sobre papel azul, 21 × 27 cm). Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía /DACS.