Capítulo I

“M’hijo el dotor”

“Eran los días en que se inauguraban los tranvías a sangre ante la expectativa del vecindario, asombrado de semejante proeza mecánica, la de hacer que un gran coche pueda rodar derechito por rieles de fierro; eran los días donde aún no podía don Alejo Rosell y Rius epatar a los vecinos con su auto minúsculo, el que asimismo metía más ruido que un camión; eran los días caniculares en que el tambor matinal anunciaba las corridas de toros, allá cuando los cocheros del tranvía, con sus gachos compradores y requintados y su melena con ‘tocino’, nos hacían oír algún trozo de ópera con sus cornetistas, ¡hermosos días!”

Pedro Figari, en “Recuerdos añejos”.

Marzo de 1861 es un momento augural en la historia de la moderna Italia, pero sus ecos resonarán mucho más allá de la legendaria península. El Parlamento de Piamonte declara la unidad nacional, establece la capital en Turín y proclama Rey de Italia a Víctor Manuel II. Una multitud rodea el Palazzo Carignano, cuya imponente fachada barroca diseñada por Guarini ostenta el esplendor ya secular de esta ciudad industriosa e industrial. Allí nació el propio Víctor Manuel, allí sesiona el Parlamento, un hermoso hemiciclo de madera que hierve de fervor patriótico al declararse la unidad del Piamonte y Cerdeña, con todo el Sur reconquistado por Garibaldi al empuje irrefrenable de sus legionarios.

En ese hecho resonante confluyen dos hombres bien diferentes, que llegaron al mismo punto por caminos distintos: por un lado Camilo Benzo, Conde de Cavour, un aristócrata turinés de sólida formación, espíritu progresista, larga carrera de servicio público, entusiasta de las nuevas tecnologías (como el ferrocarril, que pensaba era el mayor instrumento de unidad entre los pueblos peninsulares); por el otro, Giuseppe Garibaldi, un marino saboyano nacido en Niza, insuflado del efervescente espíritu liberal y republicano, quien ya había paseado por el mundo su figura de arrojado caudillo. Sus hazañas, contadas con admiración en tabernas y en salones, han construido una leyenda que tanto en América como en Europa enceguece con sus triunfos, al tiempo que atemoriza con sus radicalismos. Su impulso por la unidad italiana culminaba con su arrebatadora cabalgata sobre Roma, después de la campaña iniciada en el desembarco de “Los Mil de Marsala”. Como si todavía algo faltara para que esta gran saga sacudiera hasta la indiferencia flemática de los ingleses, Verdi la decora, en sus óperas, con el arrebato épico de sus inflamadas melodías.

En todo Uruguay vivían entonces 221 mil personas, según cifras del primer censo que el francés Adolfo Vaillant acababa de realizar: 57 mil en Montevideo, 37 mil en Canelones. El 65% ya son hijos del país y el 35% extranjeros, pero en Montevideo los porcentajes son diferentes y se dividen casi por mitades. Del total de extranjeros, 19 mil son brasileños, afincados en la frontera norte, 18 mil españoles, 10 mil italianos, casi 9 mil franceses, poco más de 6 mil argentinos, 2.300 africanos, unos mil ingleses y otro tanto portugueses. Para esta gente, los hechos de Italia no son ajenos; se viven con enorme pasión, ante todo por la importancia de la colonia italiana pero también porque la figura de Garibaldi ha dejado una profunda huella, luego de su participación —entre 1841 y 1848— en la llamada Guerra Grande, que enfrentó a Rosas, el dictador de Buenos Aires, y los blancos uruguayos, con el gobierno colorado de Uruguay, los unitarios argentinos y los intelectuales independientes como Echevarría o Alberdi, que vivieron esos años en Montevideo. Entonces, el italiano comandó la fuerza marítima de la Defensa, después de haberse envuelto en la Revolución Federalista de Río Grande del Sur, donde guerreó contra “los imperiales” en heroicos episodios, pletóricos de sorpresa y fantasía, amén de casarse con Anita Ribeiro en un romántico arrebato que termina en la iglesia de San Francisco de Montevideo. Además de los italianos, los colorados viven los episodios garibaldinos como propios, más aun cuando observan sus retratos, vestido de poncho y con la camisa y el pañuelo colorados adoptados en las luchas de estas tierras. Se cruzan, además, el debate filosófico y el político: Garibaldi es el liberalismo, los principios republicanos, el anticlericalismo, y todos aquellos que aun no siendo colorados se envuelven en ese debate propio de los tiempos, se identifican con él. Para los de enfrente, no es simplemente un combatiente adversario: diabólica encarnación de la masonería y la anti-religión, su enfrentamiento a los Estados Vaticanos hace que las devotas pronuncien en voz baja su nombre con terror, mientras los blancos resumen su animadversión en el despectivo epíteto de “mercenario”.

Es en una de esas familias italianas que nace, en la fría noche del 29 de junio de ese año de 1861, un niño al que llaman Pedro sus padres, don Juan Figari de Lázaro, natural de Santa Margherita Ligure y Paula Solari, también ligur, casados en Montevideo y afincados en la calle Convención Nº 178, casi 18 de Julio. Luego de los inicios inciertos de todo recién llegado, Juan es propietario de un “registro”, como entonces se llamaba a un comercio de telas al por mayor. Pedro es el quinto hijo, al que seguirían otros hasta completar nueve (Juan, Elvira, Enrique, Clotilde, Pedro, Ángela, Zaira, Paula y Rosa, por orden de nacimiento). Estos episodios son vividos por la familia con la alegría propia del inmigrante, que hace de ella su mundo y horizonte, su razón de vivir, su refugio. Naturalmente, el padre ejerce un magisterio sin debate y cuando fallezca, será su hijo primogénito, Juan, el que tomará la conducción, asumiendo el rol de jefe de familia, administrador de sus bienes y persona a cuyo consejo se acude en cada situación comprometida.

Don Juan compra y vende telas pero también compra y vende tierras. En cuanto puede se hace de una chacra, en el paraje de Tres Cruces, estratégico punto de confluencia de varios caminos. El de la Aldea, hoy Avenida Italia, que va hacia el Este, rumbo a la playa de Malvín; el de Maldonado, que pasa por la Villa de la Unión; el de Monte Caseros, un sendero de tierra donde estacionan las carretas que vienen al Mercado de Frutos, asentado haciendo cruz con su terreno. Allí don Juan encuentra los placeres propios del italiano. Cuida de sus árboles, disfruta en el verano de un montecito de higueras que da sus dulces frutos, poda y cura sus vides para elaborar su propio vino, que cuidadosamente embotellado durante todo el año, preside la mesa familiar con el rústico sabor de los caldos caseros, fermentados al modo tradicional. En un gran patio enrejado vio jugar y crecer a su larga prole y en ella puso todo su empeño. Es un hombre fuerte, de enormes bigotazos y larga barba. Su primogénito, Juan, se dedica al comercio, trabajando en cambios de moneda con Aldave. A Enrique, se le mandó a estudiar Medicina a París y será más tarde el primer jefe de Clínica Médica de nuestra incipiente Facultad de Medicina. También dirigirá la Casa de Desinfección, el gran instrumento para la lucha contra las enfermedades infecciosas, hasta hoy situada en la excalle Dante y Defensa. Según su sobrina María Elena —así me lo contó— su vocación era la abogacía, pero está claro que el peso paterno hizo valer su idea de que el hijo fuera “doctor” y por añadidura “doctor médico”. Pedro también quería irse a París, “sin rumbo fijo aún”, pero su madre lo disuadió alegando que con su hermano ya ausente “no podría soportar esta nueva ausencia”. En Montevideo no existía todavía una Facultad de Medicina, que le hubiera podido interesar, razón por la cual, aun sin mucho entusiasmo, se inscribió en la Facultad de Derecho, de la que saldrá abogado en 18866.

Es natural que los inmigrantes miren hacia la Universidad como la cuesta hacia la cima, empinada pero prometedora. Nacidos en una Europa estratificada por las viejas aristocracias, el modesto marino, el sufrido agricultor, el artesano habilidoso, encuentran aquí, en esta sociedad en formación, sin aquel peso histórico, la oportunidad de ser “alguien”, especialmente a través de sus hijos, esos hijos “dotores” del teatro de Florencio Sánchez, que simbolizan el sueño del “gringo”.

Don Juan había llegado a Uruguay en tiempos de la Guerra Grande y es tradición familiar que tocó nuestro suelo nadando, luego del naufragio del buque en que venían7. Es natural que se embanderara colorado, bajo el fuerte influjo garibaldino. Como dice Gianni Marocco, “el garibaldinismo es el hilo conductor de la presencia italiana en el Uruguay, en todas las épocas, un elemento de la realidad cotidiana del país y una relevante tradición política social con reflejos en el campo cultural y amplia repercusión sobre la psicología colectiva de la nación”8. Lo interesante es cómo esa inmigración se va amalgamando en el ambiente local y a su vez es campana de llamada para los italianos emigrantes. Recordemos apenas que cuando Garibaldi vuelve a Italia, en 1848, retorna con solo 50 legionarios, pues el resto ya estaba casado, ennoviado, o afincado de algún modo en este país rústico a cuyo cielo y a cuya gente ya se habían adherido. Pero en 1867, cuando el desastre de la batalla de Mentana, son 1.700 garibaldinos los que se vienen a Uruguay, al que sienten patria de adopción, parte de la gran familia.

La vida del joven Pedro Figari en la Facultad es la de aquel Montevideo pequeño pero bullente, en que mientras los caudillos políticos, los militares y los doctores no logran estabilizar la vida institucional en una puja permanente de tendencias, la juventud se enardece en el debate filosófico. Son tiempos de tormenta, de fracturas políticas, pero también de construcción, de procesos vigorosos de modernización que desde el gobierno del General Venancio Flores vienen produciéndose al impulso de las nuevas tecnologías (el telégrafo, las aguas corrientes, el ferrocarril, el alumbrado a gas, el teléfono). El hijo del inmigrante se encuentra en la Universidad con los hijos de las viejas familias, pero no hay una gran distancia social. Uruguay no fue Virreinato, tampoco había poseído riquezas en sus tiempos coloniales y en consecuencia, salvo algunos grandes estancieros, no se reconocían otras alturas. De modo que pasada la inicial impresión de solemnidad, a los pocos días Pedro se siente como en casa. La travesura es escapar a una sala de billar instalada en la esquina de Maciel y Washington, a pocos pasos de la Facultad, en la fonda propiedad de un italiano. Estudia Latín con Garzón y Giralt, Matemáticas con Adolfo Pedralbes y Eduardo Olascoaga, y Geografía con un profesor algo borrachín cuyo nombre se le desvanecerá a él mismo con los años.

La vivencia del mundo africano en nuestra sociedad la recibe tempranamente, a través de una negra cocinera, cálida y tierna, a la que él provoca tamborileando, mientras estudia en la larga mesa familiar. Él mismo lo relata: “Una antigua esclava que conocí siendo yo muy joven y ella ya muy vieja, Donata se llamaba, de grandes ojos y muy tiesa todavía, a pesar de sus años, lo que le daba un aire de dignidad a imponer, apenas oía remedar el tamboril, de cualquier modo, se desasosegaba y decía:

—¡No hagan eso muchachos!

Si seguíamos un instante más nuestro tamborileo, la pobre negra, ya ebria de sus evocaciones salvajes, entornaba los ojos y comenzaba a bailar hipnotizada; y así que volvía en sí, comenzaba a reír, mostrando su dentadura que brillaba aún como un collar de perlas, y parecía decirnos:

—Yo no tengo la culpa. ¿Para qué me hablan de aquella vida soberbia, deliciosa?”9.

Los domingos en la chacra de Tres Cruces lo ponen en contacto con troperos y gente de campo, y allí cerca, el cuartel del camino de la Aldea arrastra el ir y venir de soldados, algunos agauchados, muchos otros negros, algunos compadritos, huéspedes de ranchos y conventillos, como el de Porcile, mundo sugerente de pobreza y tipismo.

Diariamente visita a su abuela materna, que vive también en la calle de la Convención, pero hacia el Sur de la del 18 de Julio, a una cuadra de la casa del Coronel Lorenzo Latorre. Tiene vívido el recuerdo de los estampidos del 10 de enero de 1875, el motín del que emergió su figura de “hombre fuerte” de la situación. Alguna vez lo vio y hasta sintió que, al pasar, le miraba con simpatía. Quizá por ello dirá más tarde: “durante ese período, en el que no se oían más que acerbas críticas, censuras y reproches al Dictador, yo hacía mis reservas mentales, y me preguntaba si al justipreciar, no habría en esta actitud alguna ofuscación. Todavía espero (está escribiendo estos párrafos en 1927) para contestarme, puesto que esto debe hacerse con gran acopio de serenidad y con detenida meditación”. “Se planteó la lucha, en aquellos años terribles, de una manera radical, según ocurre en las luchas ardientes, y parecía que toda la razón estaba en todo momento, y toda, de ambos lados a la vez: los del partido gubernamental se la atribuían con la misma convicción que los de la oposición, que, al pensar todo lo contrario, creían tenerle por entero. Asistía yo a las famosas reuniones y conferencias del Ateneo, que se hallaba entonces a media cuadra de la casa del Dictador, en la calle Soriano. Yo escuchaba lo que se decía ahí, con una buena fe que acaso no pueda ser jamás superada, la de la adolescencia, y al escuchar ambas partes según era forzoso hacerlo, desde que no se hablaba de otra cosa en esos días, quedaba perplejo, haciéndome reflexiones que ni estaban con el gobierno, ni estaban con la oposición” 10.

El local universitario había sido un convento, en la esquina misma de Sarandí y Maciel, y en él emerge, en medio del bullicio juvenil, una figura destacada por encima de todos: Prudencio Vázquez y Vega. Se le “escuchaba como a un hermano mayor. No solo era muy inteligente sino muy generosamente estructurado, y se había hecho querer por su gran bondad” 11. Unánimemente se le observa “como una gran esperanza para el país”. En tiempos de Latorre, la rigidez disciplinaria es fuerte y los celadores, machete en mano, la imponen al estilo del gobierno. Discutiendo unos muchachos con un vendedor de naranjas, un celador saca el machete para reducir al estudiante. Prudencio se le tira encima, le arrebata el machete, le da unos planchazos y se lo devuelve graciosamente, con sonriente cortesía. Pequeños episodios que contribuían a que fuera “el ídolo de la muchachada”. Entre sus mayores amigos estaban José Batlle y Ordóñez (1856-1929), hijo del ex-Presidente General Lorenzo Batlle; el inquieto Francisco Soca (1858-1922); Juan Campistegui (1859-1937); Eduardo Acevedo (1857-1948); Martín C. Martínez (1859-1946); Claudio Williman (1863-1934); Arturo Terra (1876-1940); Teófilo Daniel Gil (1859-1886) y Ramón López Lomba (1855-1940).

Prudencio Vázquez y Vega (1853-1883), a quien Figari ve como el líder indiscutido, es ocho años mayor que él, se recibirá recién en 1881 (pues su actividad de combativo periodista y catedrático en Filosofía lo demora en sus estudios jurídicos) y muere estando Pedro todavía en Facultad. Era de las Costas del Avestruz, hoy departamento de Treinta y Tres, y vino a Montevideo para estudiar, integrándose rápidamente a los emergentes clubes literarios y sociales, al Club Universitario y al naciente Ateneo del Uruguay. Funda La Razón con Daniel Muñoz (1849-1930), Manuel Otero (1857-1933) y Anacleto Dufort y Álvarez (1855-1904), para combatir el gobierno de Latorre, mientras colabora también con El Espíritu Nuevo, publicación removedora que recoge las ideas que brotaban en el mundo. Ocupa la Cátedra de Filosofía del Ateneo donde nace, “como una célula”, el llamado Club Racionalista. Lee la “Profesión de Fe Racionalista”, un manifiesto filosófico del club que, dentro del espiritualismo dominante en la Universidad de la época, irrumpe con una metafísica racionalista: afirma la existencia de un Dios personal, la razón de origen divino y la inmortalidad del alma, al tiempo que hace una “repulsa expresa de la encarnación de Dios, de la revelación, del milagro, de un orden sobrenatural inaccesible a la razón, de los sacerdocios y las iglesias, de la divinidad de los Evangelios, del pecado original y la eternidad de las penas”. Muere en 1883, en Minas, a donde le habían llevado pensando que las serranías mejorarían su febricitante tisis; expira en los brazos de José Batlle y Ordóñez, quien lo acompaña hasta sus últimos días y trae su cadáver a Montevideo, para ser velado en el Ateneo y enterrado en medio de una eclosión de la juventud12.

Figari identifica en Elías Regules a otro caudillo, pero “no ya dentro de la numerosa muchachada universitaria, sino dentro de un pequeño núcleo”, que se reúne en su casa, una antigua finca de bajos situada en la calle Yi. En una Universidad febril en los debates, llevados a veces hasta el duelo, configura un punto de referencia. Es Elías Regules quien anatemiza por vez primera, en medio del asombro, la toga y el birrete con que se visten los graduados.

Se vive entonces una polémica filosófica de amplias resonancias, que enciende sobre todo a la juventud, pero que, más allá del ámbito académico, marcará los destinos del país. “Herederos de los principistas de la generación anterior, formados en el espiritualismo ecléctico de origen francés con su culto de la libertad y la razón, su individualismo en las teorías políticas, económicas y sociales y su deísmo racionalista en religión, incorporaron a este pensamiento la doctrina germana de Krause, conocida aquí bajo la forma de sus discípulos belgas Ahrens y Tiberghien y las traducciones de los krausistas españoles. Reelaboraron así la herencia espiritualista francesa a la que agregaron el espiritualismo alemán y sobre esa base articularon una propuesta nueva, en abierta polémica con el anterior. En pugna con el militarismo de Latorre primero y de Santos después, a través de las sociedades científicas y literarias y de una intensísima acción periodística, proyectaron una sociedad nueva, abierta y libertaria” 13.

Esos jóvenes estudiosos son mirados por la muchachada pobre del barrio como “cajetillas”, y así les gritan cada vez que los ven con ropas nuevas o “presumiendo de elegantes”. Los celadores, de “melena arrabalera”, calzan un quepi sobre una ceja, encargados, machete en mano, de tener a raya a los revoltosos. Ciudad en plena evolución, las emergentes clases sociales conviven en aquella Montevideo que empieza recién a empinarse sobre su histórica pobreza. “La ciudad, baja aún —cuenta Figari— por más que se le llamara ‘la coqueta del Plata’ era triste y de exigua población; los Pocitos era como el Sahara y en la Playa Ramírez los escasos bañistas que se atrevían a tomar su baño ahí, a tanta distancia, debían desvestirse y vestirse en las peñas” 14.

Pedro, como se verá, ya casado, se recibe de abogado en 1886, ubicada la Facultad de Derecho en un local nuevo, como nuevos también son los tiempos del debate filosófico. Desde que la Universidad comienza a funcionar, en 1849, su filosofía era el espiritualismo ecléctico de la escuela de Cousin, sostenido por el magisterio del Doctor Plácido Ellauri, una mente abierta que, cuando irrumpió con fuerza el positivismo, tuvo la amplitud suficiente para enseñarlo, aun cuando no lo compartiera. El hecho es que dentro de la misma concepción espiritualista se produce, hacia 1870, una profunda ruptura: el espiritualismo racionalista a que hacíamos referencia se enfrenta a la Iglesia Católica, que responde con un anatema del Arzobispo Monseñor Jacinto Vera al Manifiesto de 1872, del que fuera portavoz Vázquez y Vega.

Con la reforma vareliana (“escuela laica, gratuita y obligatoria”) el debate se trasladará del terreno académico a la ardorosa lucha política, con la laicidad como piedra de escándalo. Allí se montará la confrontación del positivismo con el espiritualismo, configurándose —dice Ardao— “los caracteres de una revolución cultural auténtica, consumada hacia el 80 con la consagración del positivismo; revolución precedida y preparada por la que, hacia el 70, había llevado a cabo a su vez el propio espiritualismo al ocasionar, en nombre del racionalismo, la primera ruptura formal de la inteligencia uruguaya con la Iglesia Católica. Por intermedio de ambas revoluciones sucesivas, se transformó sustancialmente la conciencia religiosa al mismo tiempo que la estructura intelectual del país. (En un par de décadas apuramos, en nuestro pequeño mundo histórico, las dos grandes crisis espirituales del hombre moderno: la de la fe, típica del siglo XVIII, y la crisis de la razón absolutista, típica del siglo XIX)”15.

El joven Figari, entonces, se forma entre las luces y sombras de dos tiempos. Cuando él accede a la Universidad, predomina el espiritualismo racionalista, deísta pero anti-eclesiástico, que lidera Vázquez y Vega y sirve de sustento al laicismo. Este último, encabezado por Varela desde 1869, al fundar la Sociedad de Amigos de la Educación Popular junto a Elbio Fernández (1842-1869) y Carlos María Ramírez (1848-1898), embandera su lucha contra el dogmatismo teológico en la instrucción pública. Lo interesante es que ese espíritu laico es un reflejo del movimiento universitario que había impuesto ya el liberalismo racionalista en ese ámbito, pero José Pedro Varela representa el anticipo de otras ideas, inspiradas en los pedagogos norteamericanos como Horace Mann (1796-1859), con quienes compartió la valorización de la ciencia y la visión de la educación popular como asiento de la democracia. Este cambio abrirá el paso al ascenso de la otra corriente filosófica que irrumpe, el positivismo, con su vigorosa actitud cientificista. A esa nueva mentalidad responde, en 1876, la fundación en Montevideo de la Facultad de Medicina.

El positivismo, instaurado en Francia por Augusto Comte, marcó la síntesis del racionalismo con el empirismo. Era empirista en cuanto al origen del conocimiento, extraído de la realidad mediante los sentidos y sintetizado en un naturalismo. Y racionalista por su concepción metafísica, que culminaba en el sistema de las ciencias: el humanismo y la idea del progreso, sueño de la macro-concepción renacentista, se sintetizan en una “religión positiva” que sujeta la evolución incesante de la humanidad a leyes permanentes. A la filosofía de Comte, se suma luego el empirismo sajón de John Stuart Mill y la teoría evolucionista de Charles Darwin sobre el origen de las especies, transformada en el epicentro del debate entre librepensadores y católicos. La concepción darwinista encuentra a su vez en Herbert Spencer su traductor filosófico, con su ley de la evolución y el progreso indefinido. Estas corrientes alcanzan enorme influencia en América Latina. En Brasil y México predominará la versión comteana, en Uruguay y Argentina la spenceriana y darwinista. A esa visión mesiánica del progreso responderán en Argentina la generación del 80 y sus precursores fundamentales (Sarmiento, Mitre); en Uruguay, aun con visiones muy personales y diferencias muy sustantivas de la ortodoxia positivista, lo harán sus grandes reformadores de la educación, José Pedro Varela y luego Pedro Figari, quien a esta altura de nuestro relato es apenas un estudiante cercano al título.

La política desgarra también con sus divisiones. Un principista en política (aunque racionalista en filosofía), José Pedro Varela, es anatemizado por la mayoría de sus contemporáneos intelectuales al aceptar del dictador Latorre la dirección de la enseñanza pública. Desde esta, lidera la reforma laica y organiza para siempre la escuela popular, base misma, hasta hoy, de la institucionalidad democrática. Prudencio Vázquez y Vega, sin ir más lejos, se recibe de abogado con una tesis titulada “Una cuestión de moral política. Los hombres honrados no deben apuntalar con su concurso a los gobiernos usurpadores”, eligiendo así —como se destacó en su entierro— un tema que no se agotaba en el discurrir académico sino que se dirigía directamente hacia aquellos contemporáneos que colaboraban con el gobierno. La tesis hace un largo recorrido ético comenzando con el budismo, y es luego bien específica y militante en su condenación a todo aquel que participe de la administración de un dictador. “Un hombre solo no puede despotizar a todo un pueblo, sólo lo hace cuando tiene medios conscientes o inconscientes que lo ayudan en la obra maldita de la iniquidad y el atentado.” “¡Hacer el bien posible! ¡Maldita frase que ha llevado en más de un caso a los abismos insondables de la degradación moral y política!” “No se transige con el mal. Se le combate de frente.” “Si el carácter de los hombres prácticos está en conseguir el éxito, aun a trueque de un maquiavelismo indigno o de la perversión moral de la conciencia, renunciemos a ser prácticos, que vale más la pérdida de la personalidad política que una existencia prostituida” 16.

Pedro se casa el 14 de agosto de 1885, con María de Castro Caravia, hija de don Carlos de Castro, en la señorial casa que este ha construido en la esquina de Bartolomé Mitre y Buenos Aires, donde hoy tiene su sede el Consejo de Educación Primaria, haciendo cruz con el Teatro Solís. “Ministro de Estado, diplomático y hombre político. De este ciudadano, que vio la primera luz en Montevideo el 21 de marzo de 1835, puede decirse que ninguno de los altos destinos de la República —si se exceptúa la primera magistratura— le fue negado” 17.

Don Carlos había estudiado en Italia, en Génova, donde vivió dieciséis años, culminando en 1859 con el título de abogado. Profesor de Economía y Derecho Público, que introduce en nuestra Universidad el liberalismo italiano, juez en lo Civil, Ministro de Relaciones Exteriores de Venancio Flores, Senador, Diputado, Ministro del Tribunal de Justicia, Ministro de Gobierno de Máximo Santos, Embajador en Brasil, fue también durante mucho tiempo Gran Maestre de la Masonería uruguaya, a la que legalizó durante su Ministerio y a la que se había vinculado en Italia al adherir a los emergentes movimientos liberales. Si hermosa era su casa del centro, no lo era menos su magnífica quinta del Prado, poblada de hermosísimas variedades de árboles de origen italiano, entre los que destacaba un perfumado bosquecito de magnolias, rival en gracia de las gigantescas pajareras.

La familia Figari siente como un ascenso social este casamiento que les vincula con un personajón. “Se enlazan así el hijo del inmigrante italiano con la señorita de sociedad, de quien se ha prendado, rodeada del romanticismo de los tiempos, en los salones del palacete familiar, aprendiendo música y la pintura que el maestro italiano Sommavilla le enseñaba a volcar dentro de los rígidos cánones de la vieja academia” 18. El hermano mayor, Juan, ha estimulado con entusiasmo este vínculo con la familia de Castro, a la que así entra el deslumbrado Pedro. Don Juan Figari de Lázaro acaba de morir, el 9 de mayo de 1885, y es Juan quien de algún modo guía los primeros pasos de un Pedro que, pese a su carácter fuerte ya definido, se mantiene en el respeto a la disciplina jerárquica de la familia genovesa.

Los jóvenes esposos parten hacia Europa en viaje de luna de miel. Las cartas van y vienen con los comentarios recíprocos. Elvira Figari les escribe: “Tú, querida María, habrás enriquecido la hermosa colección de flores que empezaste a juntar en Brasil...”. “¿Y la pintura? Me figuro verlos tomando notas, para hacer copias de los más hermosos entre los originales de las ricas galerías de cuadros tanto de Italia como de Francia; con turistas tan competentes como ustedes, creo que veré realizados mis deseos” 19. En cada carta de sus hermanos, todas escritas en papel de luto, aparece a cada momento el recuerdo del padre recientemente fallecido. Juan le recomienda a María que “robe” algo a cada uno de los genios de la pintura para “los cuadros que pinta”. Doña Paula, la mamá, se preocupa porque Pedro siga aún con pesadillas y le aconseja que consulte a un especialista. Francia, Inglaterra, Alemania, Austria, Bélgica, Italia, Holanda, Dinamarca van pasando delante de los ojos asombrados y curiosos de la pareja. Alternan museos y conciertos con paseos y visitas amistosas. A doña Paula le compran los muebles que les encargó. También adquieren algunos para la casa que instalarán a su regreso20.

París aún vive las polémicas de la revolución urbanística del Barón Haussmann, quien ha abierto espaciosos bulevares y avenidas, construido series armoniosas de edificios de cuatro pisos y ático, y erigido algunos emblemáticos como la Ópera de Garnier, que ya es el centro del arte y la elegancia. El Berlín de Bismarck es un emporio científico, donde el Doctor Robert Koch acaba de anunciar el aislamiento del bacilo de la tuberculosis, el mal de la época; también es una potencia imperial que llega tarde al reparto de los nuevos mundos y trata de ensanchar su horizonte sobre África en una cruda distribución de hegemonías con sus competidores europeos. En Génova, al joven matrimonio lo esperan parientes y amigos, que les reciben calurosamente. Pedro engorda de tanto recibir homenajes familiares y así lo cuenta con disgusto propio y jocosidad de sus hermanos. A los novios les asombra la suciedad de Nápoles. Su estadía en Milán, en cambio, se hace prolongada y agradable, en la compañía de su amigo Federico Capurro. Reciben lecciones en el taller del maestro Ripari, quien los pinta. La pasión por la música y la pintura enciende a los dos jóvenes.

Las grandes capitales han crecido desmesuradamente, al impulso de obras monumentales y nuevos servicios públicos. No solo París, también Berlín y sobre todo Viena exhiben cambios urbanísticos revolucionarios. Las casas de familia ven nacer el gusto por el confort, y la burguesía en expansión adorna sus ambientes con retratos de familia, bibelots, porcelanas e innumerables objetos exóticos importados desde el Oriente. Los folletines, la ópera, los café-concerts, los vaudevilles, concitan el interés de pueblos en los que ya no solo las viejas aristocracias participan de la vida social. Como contrapartida, en los suburbios de las metrópolis se hacinan en tugurios malsanos, miles de campesinos atraídos por los salarios de la industria. El anarquismo introduce la violencia en el movimiento obrero, que se ha instalado como expresión de esa nueva economía. El debate social crece en dimensión, como el combate por la laicidad, que sacude a toda Europa. Hasta la Iglesia, con León XIII, se suma a la inquietud social aunque sigue reivindicando la fuente divina del gobierno de los hombres, en ardorosa confrontación con la vasta fuerza liberal cuya vanguardia son los positivistas y francmasones. Sainte-Beuve habla de “la gran diócesis que se extiende por toda la Francia, que cuenta por millares a los deístas, espiritualistas y adeptos de la religión llamada natural, panteístas, positivistas y fanáticos de la ciencia pura”. Estos, afirmados en el positivismo y el impresionante avance de la ciencia, asumen la vanguardia ideológica, dejando atrás el romanticismo hugoniano que llega a su fin y solo alienta, todavía, en el sentimentalismo de los folletines que sigue la gente semana a semana. Pasteur resulta más célebre que cualquier artista.

En Montevideo, mientras tanto, las familias respectivas de los noveles esposos se ven con frecuencia. En verano, casi todos los días en la playa de Capurro, a donde se bañan “por ser más solo para nosotros”21. Hasta allá van en carricoche, los Castro desde la quinta del Paso de las Duranas, muy cercana, los Figari desde Tres Cruces. El carnaval ha sido un aburrimiento, según cuenta el hermano, porque se han prohibido hasta las caretas, “de tenso que está el ambiente”. Por esos días, se acaba de exponer en el foyer del Teatro Solís el enorme cuadro de Juan Manuel Blanes en que aparece el General Santos, a caballo, junto a todas sus jerarquías castrenses, pasando revista en la plaza Independencia. “¿Han admirado el colosal Coliseo de Roma, cuyas ruinas traen a la memoria las víctimas allí inmoladas para divertir al pueblo bárbaro y a sus tiranos? Aquí también lo único que nos haría falta sería un Coliseum para divertir... pero qué digo... punto en boca”. “La revolución se está haciendo esperar de una manera muy parecida a la venida del Mesías” 22. Es expresivo el comentario, anunciador de lo que será, pocos días después, la revolución del Quebracho.

Luego de un año y medio de andar, Pedro y María vuelven a Montevideo y se instalan en la calle Reconquista, entre Treinta y Tres y Misiones. Son cuatro casas, dos de bajos y dos de altos. En una de estas viven ellos; en una de las de abajo, Ángel Floro Costa (1838-1906), una vigorosa personalidad intelectual y política, abogado, ampuloso literato, economista, pensador de orientación positivista, el primero en difundir el darwinismo en Montevideo y, por sobre todo, pionero en la incorporación del saber científico en nuestros programas educativos.

Pedro Figari había sido adjunto a la Fiscalía de Hacienda desde enero de 1883 a julio de 1886. Desde 1889, ya recibido de abogado, ocupa el cargo de Defensor de Pobres, que comparte con el ejercicio liberal de su profesión de abogado. Desde ese cargo, asistirá a la dramática transformación social de aquellos tiempos: la desaparición del gaucho, arrinconado por el alambramiento de los campos, el ferrocarril, la policía, las nuevas leyes que consolidan la propiedad, que solo le ofrecen la opción de engancharse como soldado o trabajar de peón rural, sometido a disciplinas de horarios poco afines a sus hábitos libertarios. Los inadaptados serán matreros y formarán la clientela de este Defensor de Pobres cuando el crimen los lleve detrás de las rejas carcelarias.

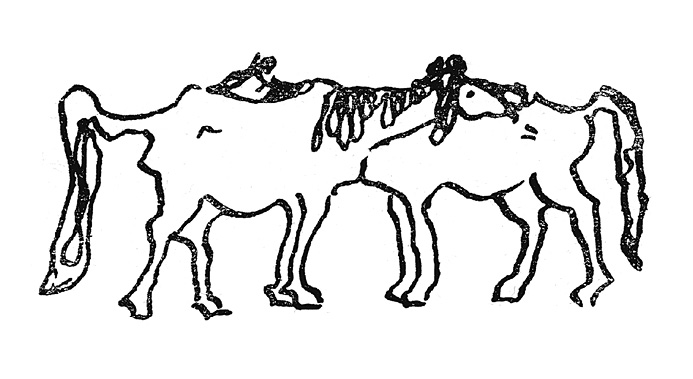

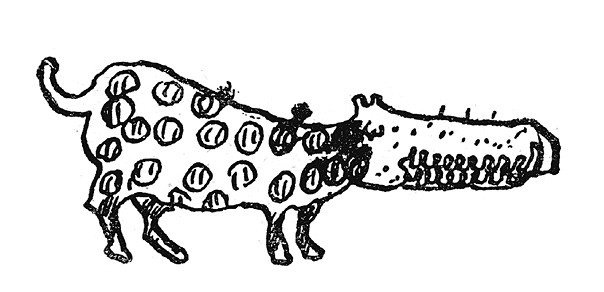

Al lado de estos hombres cerriles que van domesticándose, vive una mujer sufrida, callada, postergada, a la que no respetan ni sus patrones, en las estancias que trabajan, ni sus erráticos maridos, que solo aparecen para dejarlas preñadas y desvanecerse. Así como les ve desfilar con sus dramas en la Defensoría, también les observa en la campaña, a la que ahora va con frecuencia, a los campos de los Castro y los Caravia. En la estancia de estos, en Chamizo, es donde tiene la visión primera del paisaje rural. El curioso montevideano adquiere esta vivencia recién a los veinte años, sin tener una idea clara de lo que era su vida real. Allí comienza a registrar personajes típicos, bailes, animales, árboles, un mundo que se va retirando del escenario histórico pero que graba para siempre, junto a colores y paisajes, en su memoria y en pequeños croquis23.

Cuando recibe su título, en 1886, las heridas de la vida política están abiertas como nunca. Se observan, sin embargo, los primeros resplandores aurorales. Se prepara la que se llamará la Revolución del Quebracho, organizada por algunos viejos militares y un núcleo de jóvenes estudiantes. Rápidamente derrotada, se recorta con luz propia en el escenario nacional la figura del General Máximo Tajes. Emerge como un cambio de actitud frente a la del Presidente, General Máximo Santos, emblema de un militarismo rampante, simbolizado en ese cuadro ecuestre de Blanes que retrata su apoteosis. El talante magnánimo de Tajes, expresado ante los prisioneros, preludia nuevos tiempos. En agosto, el Teniente Gregorio Ortiz dispara contra Santos a la salida del Teatro, suicidándose luego; y si bien el episodio aparentemente termina allí, revela que ya el General Santos no puede sostenerse en el poder con el carácter absoluto con que lo había hecho hasta entonces. Pedro le escribe a su suegro (le llama “padre”), Embajador en Rio, y le dice que cree que el candidato a Presidente será justamente Tajes, quien se piensa abandonará su neutralidad política24.

La tesis de doctorado de Pedro es sobre un Proyecto de Ley Agraria, que muestra sus tempranas inclinaciones sociales. Invoca la “nueva ciencia” para que “abolidos para siempre los derechos de la conquista, el vasallaje, las injustificadas distinciones y prerrogativas sociales, la esclavitud y todo otro medio violento de existencia que no sea la benéfica lucha del hombre con la Naturaleza, este dedica su inteligencia y sus fuerzas a la multiplicación y perfeccionamiento de los productos de sus trabajos, bajo el amparo de instituciones liberales, progresistas e igualitarias”.

Bajo ese palio doctrinario, en que ya vemos confluir sus ideas sobre arte e industria, entra al tema de la posesión de la tierra: “Todos los pueblos se han preocupado de esta cuestión como de una de las bases fundamentales de su riqueza y progreso; y los que lo olvidaron sufrieron las consecuencias fatales de su culpable imprevisión”. Se lamenta entonces del atraso de nuestra campaña, de los grandes latifundios, de la pobreza difundida por las revoluciones permanentes, cuando hay que “acercar las facultades productivas de la tierra a la mano del hombre”. “El adelanto de todas las industrias nos demuestra que la inteligencia humana es tanto o más poderosa para la producción que las fuerzas de la Naturaleza.” Propone que las tierras públicas se distribuyan, pues están en cualquier mano, inexplotadas, y constituyen una sexta parte del territorio nacional. Hay que prevenir que esa distribución las anexe a grandes propiedades que “obstaculizan la penetración y difusión del arte industrial en el sistema de la producción agraria” 25.

El joven abogado ahonda la vocación de penalista despertada en la Defensoría. La escuela positivista italiana le seduce. Lombroso, Ferri, Garofalo le ofrecen sustancia a su meditación criminalista, que ha seguido cultivando incluso en su viaje a Italia. Sobre todo las investigaciones científicas del primero le hacen indagar en las raíces psicológicas y psicosomáticas del delincuente. El derecho y la ciencia se cruzan en lo penal y allí confluyen sus vocaciones.

Pedro se vincula tempranamente a la Masonería. No es nada raro dada su formación positivista, su pasión por la ciencia y la influencia inevitable de su suegro, don Carlos de Castro, quien apadrina su tesis doctoral. Los de Castro están íntimamente vinculados a la Gran Logia. Agustín fue Venerable Maestro Fundador de la Logia Caridad y Soberano Gran Comendador, entre 1870 y 1874. Carlos ocupó este último cargo desde 1879 a 1889 y más tarde fue Gran Maestre vitalicio, como reconocimiento a su labor en la vida institucional. Él, en efecto, es quien redacta los Estatutos de la Orden, que firma como Presidente junto a José De la Hanty (1825-1901), Secretario, combativo periodista; Cristóbal Salvañach (1809-1876), Fiscal; Juan Mac Coll, Tesorero, y Belisario Conrado, Pro-Secretario. Esos estatutos son aprobados por decreto del 11 de mayo de 1882, que firman el Presidente, General Máximo Santos (1847-1889) y su Ministro, José Ladislao Terra (1835-1886), hombre político de gran habilidad, representante de la casa bancaria del Barón de Mauá.

La obtención de esta personería jurídica convirtió a la Masonería uruguaya “en una de las primeras organizaciones masónicas del mundo autorizada legalmente para actuar en la vida pública, en la más completa libertad”. Como si esto fuera poco, también los Caravia, familia de la señora de don Carlos, figuran entre las jerarquías de la Masonería26.

El joven abogado asciende vertiginosamente en la organización, bajo el amparo de sus parientes y sus rápidos brillos profesionales. El 12 de mayo de 1886 recibe el Grado 30. Y el 25 de febrero de 1887, sucesivamente, los Grados 32 y 33. El 25 de marzo de 1903 es recibido como miembro activo del Supremo Consejo del Grado 33, o sea el órgano de mayor jerarquía de la institución. Son por entonces veintidós en ese Consejo: Carlos de Castro y Prudencio Ellauri, incorporados al cuerpo el 13 de marzo de 1866, Onofre Triay el 2 de julio de 1877, Miguel Furriol el mismo año, José Ma. Castaño el 6 de marzo de 1874, Federico Paullier y Pablo Varzi en 1886, Julio Muró en 1877, Santos Arribio en 1889, P. Velazco y Gallego en 1890, Juan Paullier el 13 de diciembre de 1893, Pedro Baridon, Luis Sagues y Tolosa, Telémaco Braida, Augusto Feragini, Ignacio Bazzano, Pedro Figari, Joaquín Canabal, Manuel Otero y Eduardo Mac Eachen el 25 de marzo de 1903 y Ricardo Areco y Benito Cuñarro el 3 de febrero de 1904. Como se ve, muchos nombres y apellidos que figuran en este relato.

La vida ciudadana transcurre en pocas cuadras a la redonda. Se vive trabajando y caminando. Los entretenimientos son escasos. La sala Maveroff o la naciente Galería Moretti y Catelli le ofrecen al aficionado a la pintura el lugar de encuentro y charla con los pocos montevideanos de análoga inclinación. Pedro sigue dibujando y pintando en los ratos libres. La incipiente formación técnica que había recibido con Sommavilla se acrecentó en Europa, donde dibujó, acuareló y pintó, especialmente en Italia. Su acuarela del Mercado Viejo (1890) es ya un testimonio elocuente de su acabado dominio del dibujo y la pintura al agua. Del mismo año, el auto-retrato que le muestra junto a su señora, detrás de un caballete, responde al rumbo estilístico que tomó de Ripari. De su viaje de novios y de esos trabajos de domingo se conservan escenas italianas y algunos paisajes de la Quinta de Castro, cuando Figari pintaba antes de “ser” Figari.

Tampoco abandona su pasión musical. Tiene un piano en su casa, que trajo de Europa. Canta con frecuencia, cuando se junta con amigos. Cada músico o visitante extranjero que pasa por Montevideo encuentra allí un pequeño oasis de cultura. Algunos jóvenes músicos, como Alfonso Brocqua, frecuentan la casa para hacer oír sus composiciones y discutir sobre lo que innovan.

Lee permanentemente. Se va orientando cada vez más hacia el positivismo, corriente predominante en la Universidad de la que salió. Ya están en el Ateneo, en 1880, las obras de Stuart Mill, Bain, Darwin, Spencer, Haeckel, Littré, Taine. Y ejerce el Rectorado de la Universidad Alfredo Vásquez Acevedo, quien hasta 1899 permanecerá en ese cargo, con la excepción de solo dos bienios. Pese a la admiración de Figari por Vázquez y Vega, su inclinación va hacia la otra dirección, aunque siempre dentro de visiones muy personales, pues su racionalismo le inhibe de aceptar sin revisión las ideas que vienen de Europa. Ya en la colación de grados de 1881, mientras Prudencio presenta una proposición socrática (“Cuanto más sé, sé que sé menos”), tanto Martín C. Martínez como Eduardo Acevedo hacen proclamas positivistas que invocan a Darwin, quien “resolviendo el misterioso problema del origen de las especies, es el que simboliza el esfuerzo más potente y atrevido de la naturaleza humana”.

En 1881, justamente Acevedo y Martínez preparan el nuevo programa de Filosofía, de clara orientación positivista, el que es impugnado con dureza por Vázquez y Vega. Se constituye una comisión con dos espiritualistas y dos positivistas y cuando se esperaba un empate enconado, el Doctor Plácido Ellauri sostiene que, como lo decía Cousin, los sistemas filosóficos se van sucediendo y ahora llegaba la hora del positivismo como más tarde regresaría una reacción espiritualista. Ellauri aceptaba así el programa con pocos retoques. Pero el tema llega incluso a la Cámara de Diputados donde produce una interpelación ministerial, en 1885, al discutirse la ley de reorganización universitaria. Esta sintetizaba todo el esfuerzo renovador de esos años, llevado a cabo por Vásquez Acevedo, cuya formación al lado de José Pedro Varela (a quien acompañó en su reforma durante el gobierno de Latorre) se había inscripto en un sólido positivismo. “Hay en los pueblos, Señor Presidente, una cuestión más vital que la cuestión religiosa, y es la cuestión filosófica. Es más vital la cuestión filosófica que la religiosa porque de la filosofía resultan los verdaderos principios de la organización social y política de los pueblos.” Así se expresa el Doctor Carlos Gómez Palacios, horrorizado ante el positivismo, al que califica de inmoral en plena Cámara. Es un debate fervoroso, a barra llena, con intercambios de epítetos sobre la laicidad, el respeto a Dios y la moral pública, que se discuten en un plano elevado pero drásticamente contrapuesto.

Arturo Ardao así lo comenta: “Este enjuiciamiento parlamentario reviste un enorme interés, como repercusión en la conciencia nacional del drama filosófico. Pasionales antes que doctrinarios, los debates ocurridos con su motivo encierran la más expresiva información del sacudimiento espiritual profundo que produjo en el país la irrupción de las nuevas teorías. Fenómeno único y emocionante en la historia de nuestra cultura, insospechado por las generaciones actuales y en cualquier caso difícil hoy de comprender, se revela lleno de patetismo en la versión taquigráfica de las sesiones. Surgen allí, con el alma de una época, todo el sentido revolucionario que tuvieron ciertos aspectos de la filosofía científica y relativista del siglo XIX, al conmover, más que las concepciones intelectuales, el antiguo absolutismo moral de la conciencia humana”27.

La casa se va poblando de hijos. María Elena nace en el 87, María Margarita en el 89, María Delia en el 90, Juan Carlos en el 94, Isabel María en el 97, Emma en el 99 y tardíamente, el hijo menor, “Pedrito”, en 1905, que será el “mimado”. La familia es trascendente en la vida de Figari. Pese a los avatares de esa vida apasionada y apasionante, envolvente en cada una de las profesiones asumidas, siempre están allí sus hijos; no tanto María, su esposa, pero siempre sus hijos, a los que cuidará con devoción permanente.

Al cumplirse diez años de su matrimonio, en agosto de 1895, le escribe a su suegra, doña Isabel Caravia de Castro, entonces en Brasil con don Carlos, su marido: “Hace diez años que en este día se producía el mayor acontecimiento de mi vida. Las nenas están aquí, a mi lado, hechas unos diablillos. María Elena recita versos en francés y tiene sentadas a las demás, que cuesta un triunfo contener, risas, saltos y volteretas llenas de la franqueza de los primeros años, de la alegría expansiva que llena el hogar y todo esto es obra de aquel 14 de agosto, que entre risas y llantos nos casamos y nos embarcamos para Europa. No sabíamos entonces si éramos felices o desgraciados; por un lado los halagos del matrimonio y del viaje, por otro separarse de la familia por mucho tiempo, del centro de las grandes afecciones”28.

Se entrelazan así las influencias que marcarán la impronta del joven Doctor Figari, Defensor de Oficio, que con letra menuda y pareja escribe alegatos y peticiones judiciales en largas jornadas. Del origen italiano familiar nace su espíritu garibaldino, su gusto por las artes, su respeto religioso a la madre, su laboriosidad; de la Universidad, la filosofía positivista, la inquietud científica, la irrefrenable pasión por el debate de ideas; de la Defensoría, su preocupación por los desplazados, los desposeídos de la campaña, los despojos humanos del suburbio, la indagación en la psicología del criminal; de las estancias que comienza a visitar, la afición por las costumbres del hombre de campo, su asombro ante el gigantesco y solemne paisaje en que la soledad vibra en el espacio desmesurado para la pequeñez humana. Es un vitalista, convertido a la idea de progreso que vertebra el siglo XIX y le insufla su espíritu optimista, su constante sueño de un mundo distinto y mejor, inspirado en los ideales de las gloriosas revoluciones que le precedieron y la ola creativa impulsada por las invenciones y descubrimientos de la ciencia.

6 Carta de Pedro Figari del 17 de abril de 1936, a su amigo Lozano. Archivo Figari, Museo Histórico Nacional, Tomo 2651.

7 Pedro Figari, por Raquel Pereda. Edición Fundación Banco de Boston, Montevideo, 1995, p. 2.

8 Sull’ altra esponda del Plata, por Gianni Marocco. Gli italiani in Uruguay. Ed. Angeli, Milano, 1986.

9 Artículo enviado desde París, publicado en El Día, de Montevideo, de fecha 16 de septiembre de 1927, bajo el título: “Los negros”. Archivo Figari, Museo Histórico Nacional, Tomo 2675.

10 “Con mi conciencia. A mis jóvenes amigos de La Cruz del Sur”, por Pedro Figari. Agosto 7 de 1927.

11 “Recuerdos añejos”, por Pedro Figari. Artículo escrito en París el 5 de agosto de 1927, publicado en La Mañana, de Montevideo y reproducido en la Revista Histórica, Tomo XLVI, Montevideo, 1975.

12 Espiritualismo y positivismo en el Uruguay, por Arturo Ardao. Edición Fondo de Cultura Económica, México-Buenos Aires, 1950, p. 56.

13 Prudencio Vázquez y Vega, por Luis Víctor Anastasía y Haydée Rodríguez de Baliero. Edición Fundación Prudencio Vázquez y Vega, Montevideo, 1988, p. 11.

14 “Recuerdos añejos”, por Pedro Figari, ob. cit.

15 Espiritualismo y positivismo en el Uruguay, ob. cit., pp. 16-17.

16 Prudencio Vázquez y Vega, ob. cit., pp. 156-162.

17 Diccionario Uruguayo de Biografías, por J. M. Fernández Saldaña, Ed. Adolfo Linardi, Montevideo, 1945, p. 312.

18 “Pedro Figari. Un hombre y un tiempo”, por Julio María Sanguinetti, en Figari. Crónica y dibujos del caso Almeida, por Luis Víctor Anastasía, Angel Kalenberg y Julio María Sanguinetti, Edición Acali, Montevideo, 1976, p. 8

19 Carta de Elvira Figari, 30 de septiembre de 1885. Archivo Figari, Museo Histórico Nacional, Tomo 2617.

20 Carta de Paula Solari de Figari, 29 de enero de 1886. Ibídem.

21 Carta de Paula Solari de Figari, 29 de enero de 1886. Y de Juan Santiago, de la misma fecha. Ibídem.

22 Carta de Juan Santiago, 16 de marzo de 1886. Ibídem.

23 Anotaciones personales del 28 de junio de 1926. Ibídem.

24 Original de carta del 19 de octubre de 1886, en Archivo Pedro Figari del Archivo General de la Nación.

25 Figari, lucha continua, por Luis Víctor Anastasía. Edición Istituto Italiano di Cultura in Uruguay, Montevideo, 1994, pp. 5-8.

26 Colección Legislativa de la República Oriental del Uruguay, por Matías Alonso Criado, Tomo VIII, año 1882. Editor Manuel Criado, Montevideo; Biografías Masónicas Orientales. Edición Comisión Patrimonio Histórico Masónico, Montevideo, 1991.

27 Espiritualismo y positivismo en el Uruguay, ob. cit., pp. 183-184.

28 Original en el Archivo Pedro Figari del Archivo General de la Nación.