1. LA MAGIA DE LAS CARTAS

Lote 512. Walker (Val. A.). Prolija correspondencia dirigida a Bayard Grimshaw, 1941 y 1967-1969, que comprende 37 cartas autógrafas firmadas y 21 cartas mecanografiadas con una extensa descripción de Houdini: «Su cámara de tortura acuática simplemente subestimaba la inteligencia del espectador, y no presentaba problemas para el mago ni para el lego». Así describía Walker una representación de Houdini, en la que aquel participaba colocándole las esposas, y otra en la que lo ataba con su propia chaqueta. Walker da asimismo información sobre la camisa de fuerza que usaba y sobre los trucos del tanque en el Támesis y de la Chica Aguamarina, amén de otros documentos sobre escapología, como un folleto publicitario sobre el Desafío de las Esposas o un cartel publicitario del truco de la triple caja de George Grimmond.

Precio estimado 300-400 £.

Bloomsbury Auctions es una casa de subastas que no está en el barrio de Bloomsbury sino en una calle que desemboca en Regent Street. Desde su fundación en 1983 se ha especializado en la subasta de lotes de libros y artes plásticas. Muy ocasionalmente, los de artes plásticas incluyen artículos de magia. Todo el mundo siente curiosidad por la prestidigitación, la telepatía, el contorsionismo, la levitación, la escapología y los magos cortados en trozos: son cosas que el tiempo va desdibujando y que nos permiten echar un vistazo asimismo a un mundo que también se desvanece.

El 20 de septiembre de 2012 salió a subasta uno de esos lotes. Incluía un juego completo de trucos, piezas de atrezo, instrucciones para hacer los trucos y montar el atrezo, así como carteles, folletos, contratos y cartas. Otros lotes tenían que ver con algún mago en concreto. Uno de ellos incluía artículos pertenecientes a Vonetta, la Dama del Misterio, una de las pocas mujeres ilusionistas de éxito, que gozó de gran éxito en Escocia, donde se la admiraba no solo por su magia sino por su destreza como travestista. Y había otro lote relativo a Ali Bongo, que incluía diecisiete cartas en las que se describían otros tantos mecanismos, así como la improbable descripción de un «disfraz del Hombre Invisible».

Había tres lotes asimismo dedicados a Chung Ling Soo, seudónimo de William E. Robinson, nacido en 1861 no en Pekín sino en Nueva York (las fotografías del lote muestran a un señor que, más que a un enigmático oriental, recordaba a un Nick Hornby con sombrero). En una de las cartas a la venta se hablaba del rival de Chung Ling Soo, llamado Ching Ling Foo, quien afirmaba que Soo no solo le había copiado en parte el nombre, sino también su técnica: el reinado de ambos alcanzó su punto álgido en 1905, cuando los rivales actuaron en Londres a la vez. Ambos dieron voz a una especie de cólera indescriptible que en taquilla beneficiaba a los dos. Para cultivar su personaje, Chung Ling Soo jamás hablaba durante su espectáculo, en el que, entre otras cosas, respiraba humo y atrapaba peces en el aire.

Entre 1901 y 1918, Soo actuó en teatros como el Swansea Empire, el Olympia Shoreditch, el Camberwell Palace, el Ardwick Green Empire o el Preston Royal Hippodrome. Pero su carrera se truncó en una noche difícil de olvidar en el Wood Green Empire, quizá a cuenta de alguna maldición pronunciada por su contrincante, Ching Ling Foo: el famoso truco de atrapar la bala entre los dientes no salió como debía. Aquella vez, la pistola disparó una bala real, no de fogueo. Como los biógrafos de Soo no tardaron en apuntar, sus primeras palabras sobre el escenario fueron necesariamente las últimas: «Algo ha salido mal. ¡Bajad el telón!». Entre los lotes subastados por Bloomsbury había también cartas en las que amigos y asistentes de Soo sostenían que este había nacido en la ciudad inglesa de Birmingham, a espaldas del hotel Fox, y que su muerte no había sido fortuita. «Nosotros, que conocemos a Robinson, creemos que fue asesinado», escribía un hombre llamado Harry Bosworth.

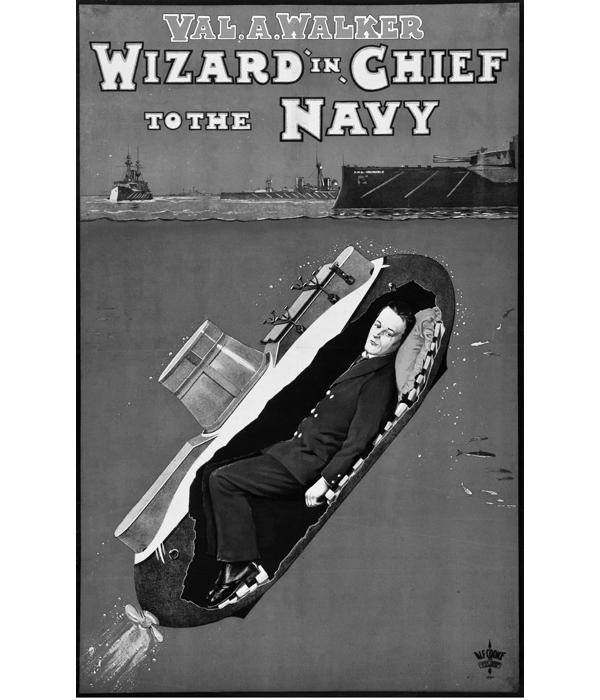

Sin embargo, el lote estrella era el relacionado con trucos como los de la Chica del Radio, la Chica Aguamarina, Carmo y el león que desaparece, el de atravesar la pared y otros, como el del aserramiento de la joven asistente del mago. Todos tenían que ver con Val Walker. Walker, que tomó el nombre de Valentine por haber nacido el 14 de febrero (de 1890), fue en su época toda una estrella del espectáculo. Se le apodó «el brujo de la Marina» por su habilidad para escapar de un tanque metálico cerrado con llave y sumergido durante la Primera Guerra Mundial (hazaña que repetiría en el Támesis en 1920, bajo el ojo vigilante de la policía, el ejército y trescientos periodistas). Fue terminar de secarse y recibir ofertas para actuar en todo el mundo. Escapó de cárceles en Argentina, Brasil y, según la información adjunta al lote, «de varias prisiones españolas».

Walker fue el David Copperfield o el David Blaine de su tiempo. Actuó en el Teatro del Misterio de John Maskelyne, el local de magia más famoso de Europa por entonces (y quizá de todos los tiempos), situado junto a la BBC. Allí sorprendía al público abriendo esposas, quitándose camisas de fuerza o escapando de un submarino de tres metros de largo que reposaba en el fondo de un tanque de cristal colocado en el centro del escenario. No obstante, el truco con el que Walker se aseguró un lugar en la historia de la magia fue el de la Chica del Radio. Se trataba del típico truco de cajón, una ilusión de restauración en la que una hábil asistente se introduce en una especie de baúl y es aserrada en dos mitades o atravesada con espadas, para al final reaparecer incólume. El papel desempeñado por Walker en el truco es fundamental. Se cree que lo inventó en 1919 y que él mismo diseñó el cajón. Afinó tanto las maniobras de distracción y el palabrerío necesarios para desviar la atención que ese truco se convirtió en la apoteosis de su espectáculo.

El arma secreta británica: Val Walker se plantea huir.

Cortesía de Bloomsbury Auctions.

Llevamos noventa y cinco años viéndolo, sobre los escenarios o en televisión: aparece un cajón del tamaño de una persona sobre ruedas, se le muestra al público, el mago golpea paredes y base, la ayudante entra y se la ata con cadenas, se cierra la puerta y se introducen cuchillos o varas por unos agujeros, además de planchas de metal que parecen cortar a la mujer en tres trozos (las feministas indefectiblemente colocan este truco en su top five). En la era del cinismo y los montajes fotográficos, miramos con indiferencia este tipo de espectáculos, pero en su día la Chica del Radio era todo un acontecimiento. Las planchas de metal, las varas y los cuchillos se retiraban (cómo no), la puerta se abría y se quitaban las cadenas. La chica sonreía sana y salva.

El truco de la Chica del Radio.

Pero entonces ocurrió algo bastante más espectacular: Walker se aburrió. Se cansó de hacer giras. Envidiaba la fama y la riqueza de las que disfrutaban otros cuyo talento él consideraba menor, como Harry Houdini. Así que un día lo dejó, sin más. Su desaparición de la escena profesional fue, como era de esperar, un truco impresionante: se dio de baja como miembro de The Magic Circle en 1924, retomó su trabajo como ingeniero eléctrico y se mudó junto con su esposa Ethel y su hijo Kevin a Canford Cliffs, un pueblo en la periferia de Poole, en el condado de Dorset. No se le volvió a ver sobre un escenario. Él probablemente quedó satisfecho, pero la magia salió perdiendo.

A finales de septiembre de 1968, varias décadas después de su retirada, Walker protagonizó una última aparición durante una convención en Weymouth. Acudió como aficionado, no como estrella, con un propósito definido: ver representado el truco de la Chica del Radio una vez más. El mago se llamaba Jeff Atkins, y Walker había construido un cajón especialmente para él, ese verano, en el jardín de su casa. Fue en efecto su canto del cisne: Walker murió seis meses después de una enfermedad crónica y degenerativa (probablemente cáncer). Con él se llevó muchos de sus secretos.

Pero no todos: quedaron algunas de sus cartas, fuente de gran parte del material que acaban de leer, recopilado del catálogo de la casa Bloomsbury la víspera de la subasta. Esas cartas dan noticia de sus magníficos espectáculos y también de una vida que aparentemente llevó con modestia, decoro y gran dedicación a los demás (hasta el final, como veremos más adelante).

Cuanto más leía sobre él, más quería saber. En un par de días —desde lo primero que leí sobre Walker en el catálogo en línea hasta que pude curiosear entre sus objetos personales, durante la sesión previa de la subasta— caí hechizado por ese hombre del que jamás había oído hablar antes. Me vi envuelto en su milieu, palabra que Walker usó en más de una ocasión para referirse a un mundo que dependía de su optimista fe en el engaño, el secreto y lo ilusorio. Sus cartas, después, me franquearon el paso al interior de ese mundo.

La correspondencia de Val Walker, a la vez trivial y profunda, conseguía lo que toda correspondencia ha conseguido desde hace dos mil años: seducir al lector, convencerlo, arroparlo sin remisión en una mixtura cautivadora de confesión, emoción e integridad (yo no tenía razones para sospechar que todo fuera ilusión, pese al tema tratado en las cartas). Todo lo que escribió en ellas me dio lo que sus antiguos colegas espiritistas jamás alcanzaron: un amigo del trasmundo. El material subastado no solo saltaba el cerrojo de una subcultura que el inadvertido paso del tiempo hizo cada vez más underground, sino que ofrecía un tesoro de detalles menores, personales, que, en otras circunstancias, habría sonrojado leer. Sentado en la sala de subastas me preguntaba: ¿qué otra cosa puede revivir el mundo de una persona —y el papel que esta jugó en ese mundo— de manera tan directa y vívida, tan transparente e irresistible? Una carta, nada más.

Las cartas tienen el poder de engrandecer la vida. Son prueba de motivación y ahondan en el entendimiento. Demuestran cosas, cambian vidas y reordenan la historia. Hubo un tiempo en el que el mundo funcionaba gracias al correo. Las cartas desempeñaban la función de lubricante de la interacción humana y propugnaban la dispersión de ideas. Fueron canal callado de lo banal y lo valioso: la hora a la que llegaríamos a cenar, el relato de un día fantástico, las más emocionadas alegrías y penas del amor. En aquel entonces debía de ser impensable un mundo en el que la correspondencia no se valorase, o se desechara sin más. Un mundo sin cartas sería ciertamente un mundo sin aire que respirar.

Este libro trata sobre ese mundo sin cartas, o al menos sobre su posibilidad. En él reflexiono sobre lo que hemos perdido al sustituir las cartas por los mensajes de correo electrónico: el sello, el sobre, la pluma, un proceso mental más pausado, el usar la mano y no solo las puntas de los dedos. Con él quiero celebrar lo pretérito y el valor que damos al alfabetismo, a la reflexión juiciosa y a la anticipación. Me pregunto si no es también un libro sobre la amabilidad o la generosidad.

La digitalización de la comunicación ha ejercido un efecto devastador sobre nuestras vidas. Sin embargo, el impacto de la escritura de cartas —tan gradual y tan fundamental— ha pasado desapercibido como un verano londinense. Un elemento crucial para el bienestar emocional y económico desde la antigua Grecia se viene desvaneciendo desde hace veinte años. Dentro de otros veinte, la próxima generación creerá que el barco de vapor y el acto de lamer un sello son dos cosas equiparablemente antiguas. Hoy se puede todavía viajar en barco de vapor y también se pueden enviar cartas, pero ¿por qué íbamos a hacerlo si existen alternativas mucho más rápidas y cómodas? Este libro tratará de dar una respuesta positiva a esta pregunta.

Este no es un libro contra el correo electrónico (¿qué sentido tendría?). Tampoco va contra el progreso (pues ese libro quizá podría haberse escrito con la llegada del telégrafo o el teléfono, ninguno de los cuales sustituyó al correo como se predijo, al menos no como lo ha hecho el correo electrónico). A este libro lo impulsa una sola cosa: el sonido que hace una carta al aterrizar sobre el felpudo. Aún estoy buscando la manera de describir ese suspiro azul que es una carta aérea, el peso ostentoso de una invitación con su correspondiente Se ruega confirmación, el feliz apretón de manos de una nota de agradecimiento. Auden lo describió certeramente: lo romántico del correo y de las noticias que trae, las posibilidades transformadoras de la correspondencia. Solo la llegada de una carta nos despierta una fe que nunca se agota. La bandeja de entrada del correo electrónico frente a la caja de zapatos envuelta en papel de estraza: esta última será atesorada y nos acompañará cuando nos mudemos, o la dejaremos atrás y alguien la encontrará cuando nos hayamos ido. ¿Debería nuestra historia, la prueba de nuestra existencia personal, residir en un servidor (en una nave de paredes metálicas en mitad de una llanura estadounidense) o más bien donde siempre lo ha hecho, esparcida entre nuestras posesiones físicas? Un correo electrónico es más difícil de «guardar», pero nunca pierde su perdurabilidad de píxel, y eso es una paradoja que solo ahora empezamos a asimilar. Los mensajes de correo electrónico son un dedo que nos tamborilea en el hombro para avisarnos de algo, pero las cartas son caricias y siempre se quedan merodeando para ser redescubiertas.

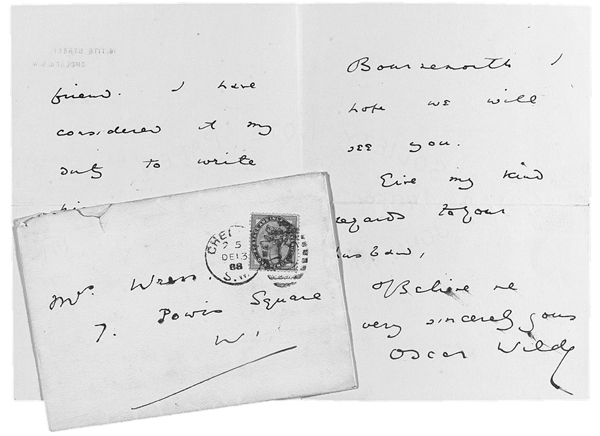

Hay una anécdota sobre Oscar Wilde: escribía cartas en su casa de Chelsea, situada en Tite Street (aunque atendiendo a su forma de escribir, sería más exacto decir «garabateaba») y, como era tan brillante y su brillantez le ocupaba tanto tiempo, no se molestaba siquiera en enviarlas. En su lugar, colocaba el sello y tiraba la carta por la ventana. Sabía que algún viandante vería la carta, pensaría que se le habría caído a alguien y la echaría al buzón más cercano. A los demás no nos funcionaría: solo gente como Wilde hace gala de ese tipo de fe indiferente. Jamás sabremos cuántas cartas no llegaron jamás al buzón y a su destinatario, pero podemos estar bastante seguros de que si el método no hubiera sido eficaz o las cartas hubieran sido ignoradas por haber caído en un montón de estiércol, Wilde habría dejado de enviarlas así. Y hay muchas cartas de Wilde enviadas desde Tite Street y desde otros lugares que lo han sobrevivido y han salido a subasta a precios accesibles. Esta historia no tiene moraleja como tal, pero invoca una viva imagen de Londres en la última época victoriana: el tráfico de coches de caballos sobre la calle empedrada, el bullicio, el estrépito y la charla de los londinenses, y alguien, probablemente tocado de sombrero, que recoge una carta del suelo y hace lo que es de esperar, porque pasar por el buzón era parte de la rutina diaria.[1]

Oscar Wilde escribe a la señora Wren, 1888.

Cortesía de coleccionista privado/Photo © Christie’s Images/The Bridgeman Art Library.

Existe una integridad en las cartas que no poseen otras formas de comunicación escrita. En parte, esto tiene que ver con la aplicación de la mano sobre el papel, con el paso del papel a través del carro de la máquina de escribir, con el esfuerzo de expresar las cosas correctamente a la primera, con ese intuitivo propósito concentrado. En mi opinión, hay también otros factores: el transporte de la carta en sí, el saber qué camino va a seguir cuando la cerramos. Sabemos dónde echarla, más o menos cuándo será recogida, el hecho de que la meterán en una saca, la clasificarán, la cargarán en un furgón, un tren u otro medio de transporte, y de nuevo el mismo proceso a la inversa. Por lo contrario, no tenemos ni idea de adónde van nuestros mensajes de correo electrónico cuando pulsamos Enviar. No podríamos seguir su camino aunque quisiéramos: al final se trata de otro desvanecimiento. Ningún operario con mugriento uniforme de trabajo responde con desgana el teléfono en la Oficina de los Emails Perdidos. Si no llega, pulsamos Enviar otra vez. Pero la mayor parte de las veces, llega después de un viaje bastante poco humano. El etéreo mensajero es anónimo e inodoro y el mensaje llega sin matasellos, sin rasguño ni arruga. La mujer entra en el cajón y reaparece incólume. Se alivian las penurias y con ello mengua también lo gratificante de recibir un mensaje.

Yo quería escribir un libro sobre eso, lo gratificante. Quería también repasar brevemente grandes correspondencias y escritores de cartas del pasado, aderezarlo todo con una breve historia del correo, reflexionar sobre cómo valoramos las cartas de nuestra vida, las que guardamos con mimo, y explorar cómo antaño se nos formaba rigurosamente en la redacción de este tipo de textos. Me ha entusiasmado conocer a otras personas que sentían la misma fascinación que yo por las cartas, algunas de ellas hasta el punto de querer revivirlas. A mí me interesaba principalmente la correspondencia personal, más que las cartas profesionales o administrativas, aunque estas también pueden revelar muchos datos sobre nuestras vidas. Las cartas de que hablo en este libro son de las que aceleran el corazón, esas que a menudo reflejan, en las amadas palabras de Auden, una alegría infantil. Yo no aspiraba a escribir una historia completa de la correspondencia escrita y definitivamente no quería hacer una recopilación exhaustiva de grandes cartas (el mundo es demasiado viejo y además no existe el espacio adecuado: sería como reunir todo el arte del mundo en una sola galería), pero sí quería homenajear algunas cartas que han logrado una hazaña igualmente hercúlea: capturar con arte todo un mundo sobre una sola hoja de papel. Postdata comenzará su viaje en la Britania romana, en la que se firmaron las primeras cartas conocidas en el Reino Unido. Allí descubriremos que la forma en que nos saludamos y despedimos por carta no ha cambiado en dos mil años. La carta, en general, no ha sufrido muchos cambios en todo este tiempo. Pero ahora existe el riesgo de que sí lo haga, e irreversiblemente.

La subasta se celebró un jueves otoñal, apenas unas semanas después de la clausura de los Juegos Olímpicos. A unos metros escasos de la sala había gente haciendo cola para consultar su correo electrónico en una tienda de Apple. Cerca, en Bond Street, se encuentra Smythson, la elegante tienda de artículos de cuero y papelería. A Samantha Cameron, asesora creativa y esposa del primer ministro, supuestamente le habían pedido asesoramiento sobre unas cajas para tarjetas postales de la marca Empire, decoradas con elefantes indios y valoradas en cincuenta libras. Uno de los muchos artículos de esa tienda que mantiene viva la elegancia contra viento, marea y pantallas táctiles.

Sin embargo, entre estos símbolos de lo nuevo y de lo antiguo encontramos algo intemporal. Como una buena novela, una casa de subastas promete evasión, drama y descubrimientos, así como la posibilidad de acceder a una verdad superior. También garantiza el intercambio comercial: el orgulloso sentido de la propiedad en una mano y las ganancias en la otra, una ecuación tan antigua como los puestos de un mercado babilonio. De vez en cuando, las buenas ventas ofrecen también historia y autobiografía, y quizá una perspectiva sobre la vida que hasta entonces se nos había negado. La subasta sobre artículos relacionados con la magia fue una de esas ventas. ¿De qué otro modo se recordaría a estos hombres y mujeres fulgurantes, en una edad en que la magia ha quedado prácticamente relegada a los espectáculos de Las Vegas y a las bar mitzvahs judías? No hay mucha esperanza para un ilusionista en la era digital, no solo porque hay muchas otras maneras de pasar una velada, sino porque Internet ha descerrajado hace tiempo los compartimentos más secretos de su arte. Los ilusionistas se han visto empujados a posmodernizarse: los expertos magos Penn & Teller, por ejemplo, hacen trucos y a continuación explican cómo los hacen, conscientes de que la brecha que se abre entre saber cómo se hace un truco y saber efectivamente ejecutarlo salvaguardará durante un tiempo su oficio.

En las cartas de Walker leí que la joven del truco de la Chica del Radio se escondía tras un panel antes de que entraran las hojas de metal, y que el cajón era más profundo de lo que parecía. Pero esa información no me basta para convertirme en mago. A mí no me interesaban especialmente los secretos de los trucos. Me interesaba quiénes los hacían y por qué, y cómo eran sus vidas. Llegada la fecha de la subasta, yo había tomado la determinación de comprar las cartas de Walker, así que el jueves por la tarde cambié el número de tarjeta de crédito por una de esas paletas de cartulina que se usan en las subastas y me senté en mitad de la sala a ver los lotes pasar hasta que se presentase el mío.

Walker con camisa de fuerza.

Los primeros eran de libros que no tenían mucho que ver con la magia, o al menos no directamente. Ahí estaba Alicia en el País de las Maravillas, de Charles Lutwidge Dodgson (alias Lewis Carroll), en una edición de Black Sun Press fechada en 1930 (pequeña rotura en la parte superior del hendido de cortesía, camisa de papel vegetal, pequeños desperfectos en esquinas y lomo, precio estimado entre 4.000 y 6.000 libras). Sin vender. Y también Wilde, Oscar, El retrato de Dorian Gray, primera edición en forma de libro, 1891, primera impresión con errata en pág. 208 («nd» en lugar de and), color oscurecido, desperfectos en las esquinas, precio estimado entre 750 y 1.000 libras (vendido por 700).

Cuando le tocó el turno a la magia, empezó a sonar un nombre que aparecía una y otra vez como la falsa moneda. Bayard Grimshaw, fallecido en 1994, era el destinatario de varias de las magníficas cartas subastadas y, al parecer, uno de los mayores admiradores del mundo mágico. Fue corresponsal especializado en ese tema para World’s Fair, semanario del espectáculo, y trabó amistad con muchas estrellas de la prestidigitación. Quizá detectó el nicho en el mercado y, sabiendo de la credulidad del público, él mismo se animó a hacer magia. Montó un espectáculo de mentalismo junto con su esposa, Marion, y se convirtió así en un verdadero connaisseur del ilusionismo. Se ganó la confianza de The Magic Circle, la asociación profesional de magos británicos, haciéndose con una gran cantidad de documentación y correspondencia sobre ese mundo. Posiblemente creyó que algún día todos esos papeles tendrían valor.

Como coleccionista entusiasta —de sellos, planos del metro y variados cachivaches típicamente masculinos—, yo ya había asistido a algunas subastas, pero ninguna de tan escasa convocatoria como esta. Una vez adjudicados los lotes de libros, se marcharon unas quince personas. A la mitad de las restantes ya las había visto el día anterior, durante la presentación de la subasta. La mayoría de los que habían acudido interesados por los libros desaparecieron y, aunque hubo quienes se unieron a la subasta por teléfono o Internet, los precios rara vez superaron la estimación al alta, lo que me dio ciertas esperanzas. Además, quienes seguían allí parecían más interesados en los artilugios y los trucos en sí que en los documentos. Sin embargo, cuando ya empezaba a creer que me haría con las cartas por un precio irrisorio, o al menos por un precio cercano a la estimación a la baja (300 libras), algunos lotes empezaron a adjudicarse al triple o cuádruple del precio inicial, y otros pocos se vendieron por más de 1.000 libras. Uno de ellos fue un juego de barajas de cartas para trucos, la más antigua fechada en 1820: barajas de forzaje, para barajar en cascada, cartas trucadas… Artículos tan sugerentes que yo mismo tuve que controlarme para no pujar impulsivamente.

A uno de los lotes se le había asignado el nombre de «Mentalistas», tal cual. Se trataba de una colección de cartas alusivas al mentalismo, una de las cuales relataba detalladamente un espectáculo protagonizado por el Gran Nixon. En otra, fechada en 1938, se decía que este era un fenómeno digno de estudiarse en laboratorio. El Gran Nixon, claro está, era un impostor, y la mitad de su grandeza la debía a los secuaces que infiltraba en el público. Pero tal era la atracción que ejercían los ilusionistas en ese tiempo que probablemente entre el público hubiera pocos incrédulos: querían que el truco no fuera truco, sino magia. El mundo había pasado ya por horrores mayúsculos a esas alturas de siglo así que, ¿por qué mostrarse cínico cuando podía uno abandonarse al asombro? Hoy todo es distinto: la magia es solo un truco y el placer no lo proporciona la ilusión, sino el reto de desenmascarar al mago.

La subasta fue avanzando y desfilaron varios lotes relativos a madame Zomah y siete cartas en las que se mencionaba a los Piddington[2]. Probablemente no era más que cuestión de tiempo que el caballo Henry bailase el vals. Pero entonces llegó mi turno: el lote 512. La puja arrancó lenta. A nadie le interesaba ya la Chica del Radio, y mucho menos la Chica Aguamarina. Pero entonces, cómo no, la cosa se animó. La puja pronto alcanzó las 200 libras. Yo me había prometido a mí mismo (y a mi mujer) que no pagaría más de 400. Subió de nuevo a 260 y acto seguido a 280. Yo estaba tan envalentonado que ni siquiera bajaba la mano entre pujas. No estaba dispuesto a tirar la toalla. Ni siquiera sabía contra quién estaba pujando: era una voz anónima en un teléfono que un empleado de la casa de subastas se pegaba al oído. Entonces, la puja se detuvo. Yo era el último en haber levantado la paleta. El martillo golpeó en 300 libras sin que se produjese reacción alguna entre el público: ni murmullos, ni aplausos. Otro lote vendido, y cuando quise darme cuenta ya estaban presentando el 513. Me había salido con la mía: había conseguido las cartas y las cartas me habían conseguido a mí.

Cuando llegué a casa, me empapé de nuevo sobre cómo aserrar a una chica en dos (un cajón trucado, una ayudante muy flexible, un par de pies controlados electrónicamente en un extremo) y también sobre cómo hacer que el cajón parezca más pequeño de lo que es (cinta negra, el punto de vista del público, una ayudante que mete tripa hasta lo indecible). Pero no todo el conocimiento puede escribirse y el arte de la magia no puede enseñarse con una mera explicación, sino que debe aprenderse, siguiendo el ejemplo del maestro y dedicando extenuantes horas a la práctica. Describir el truco en detalle, además de romper con el Código del Mago, sería como enseñar al piloto novato la cabina del avión. Ocasionalmente, sin embargo, las cartas preservan algunas muestras de charlatanería de escenario bien afinada:

Hoy me gustaría presentarles uno de los trucos más fantásticos que verán jamás. Tras este telón hemos instalado una cabina telefónica de aspecto algo extraño. Por dentro es perfectamente normal. Abrir y enseñar. Lo único que tiene de raro por dentro es que en el techo y en la base se han abierto pequeños agujeros. Honey (la señorita Honey Duprez) entrará en la cabina y nosotros introduciremos y sacaremos varias cuerdas por estos agujeros. Poner música mientras tanto. Colocar de nuevo el micrófono en su pie. Tras introducir y sacar las cuerdas, coger micro de nuevo. Vamos a intentar realizar una secuencia de efectos absolutamente imposible… Supongo que habrán percibido el ambiente festivo […]. Hoy cumple años el gerente del teatro.

Se introducen las planchas de metal y unos tubos de sección cuadrada de 45 centímetros de perímetro, que atraviesan la cabina telefónica por su centro y, aparentemente, a Honey Duprez. «Sacar el tubo y las planchas en orden inverso, lanzándolos ruidosamente al fondo del escenario. Girar el cajón una vez para dar tiempo a la chica a recoger los nudos y ocultarlos. Entonces, con cierto aspaviento, quitar los tres pasadores y abrir el cajón. Sale la chica, se acerca el proscenio y saluda con una reverencia. Acercarse y hacer reverencia junto a ella.»

Los trucos, sin embargo, son ya viejos y prácticamente irrepresentables hoy día. Su sitio estaría en un museo de Las Vegas. Las descripciones que leí me recordaron a una vieja canción que Clive James escribió junto a Pete Atkin titulada «The Master of the Revels» («El maestro del goce»), que contaba la historia de un hombre-espectáculo que en su despacho guardaba los diseños para «el primer apretón de manos explosivo» y «las trayectorias trazadas por los pasteles de crema». ¿Qué habrá sido de Honey? ¿Dónde acabaría aquella cabina telefónica?

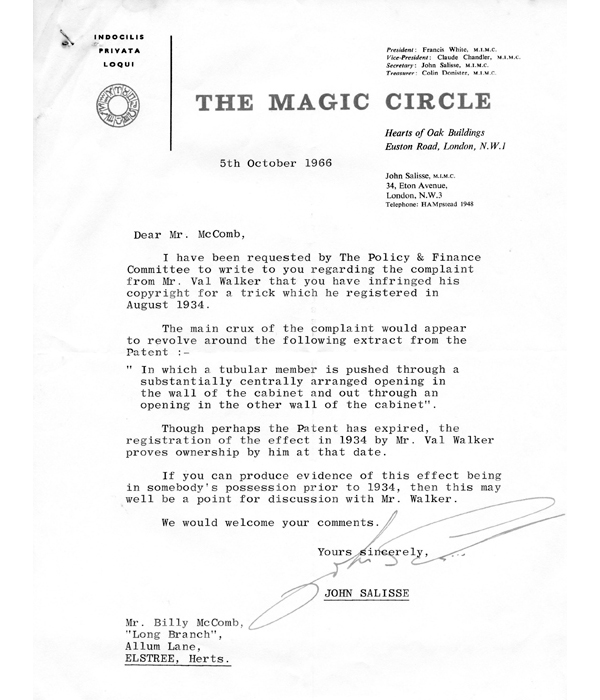

Cuando no lloraba las malogradas carreras profesionales de los colegas o sus ilusiones perdidas, Walker se ocupaba en su correspondencia de defender su propio trabajo. Mirando atrás, al final de su vida, comenzó a preocuparse por su reputación y a preguntarse cómo sería recordado su truco del cajón tras su muerte. Walker había oído que un joven mago había comenzado a representar una ilusión con cajón trucado que recordaba mucho a la Chica del Radio, y que ese truco le había sido desvelado por otro mago. Walker se convenció, sin llegar a presenciar nunca la ejecución del truco, de que la patente de su ilusión —que había registrado en 1934—había sido infringida.

Un dictamen con truco. The Magic Circle interviene en 1966.

[5 de octubre de 1966

Estimado señor Comb:

Me ha solicitado la Comisión de Políticas y Economía que le escriba al respecto de la queja presentada por el señor Val Walker, según el cual usted ha infringido sus derechos de autor por un truco que él registró en agosto de 1934.

Su queja se refiere específicamente al siguiente fragmento de la patente:

«En el que una pieza tubular se hace pasar por una abertura bastante centrada hecha en una de las paredes del cajón y sale por una abertura en la pared contraria.»

Aunque quizá la patente haya expirado, el registro realizado por el señor Val Walker en 1934 demuestra que el efecto es de su propiedad.

Si pudiera usted aportar pruebas de que dicho efecto era propiedad de otra persona antes de esa fecha, podría constituir un argumento para el debate al respecto con el señor Walker.

Apreciaremos cualquier comentario.

Atentamente,

John Salisse.]

Se desató entonces la batalla y, con ella, un toma y daca de cartas que se prolongó durante todo un año. «Temo que todo esto estalle en un holocausto», escribió John Salisse, secretario de The Magic Circle. Conforme avanzaba el intercambio de cartas, iban emergiendo los secretos del truco. Un testigo experto afirmó que los argumentos de Walker eran fútiles, «a menos que quiera dar a entender que la idea general de perforar viva a una persona ha nacido con usted». Me entristeció leer sobre todas aquellas sutilidades y conocer el enorme cuidado que se dedicaba a todas y cada una de las ilusiones. Los grandes magos no deberían tener permitido desaparecer así como así.

El otoño de 1968, Val Walker volvió brevemente al candelero. Asistió a una convención de magos celebrada en la ciudad de Weymouth, en la costa sur de Inglaterra, donde vio a un mago llamado Jeff Atkins representar su Chica del Radio una última vez. «No estoy seguro de si fue en 1921 o 1922 cuando construí el cajón original, en el taller que había en el sótano del teatro de Maskelyne», escribió. «P. T. Selbit presenció los ensayos y un tiempo después me preguntó si le importaba que usase la idea básica para obtener un efecto particular en un truco distinto, lo cual naturalmente no me pareció mal. De ahí nació el truco de la mujer aserrada, en el que utilizó un cajón de las mismas dimensiones. Me daba pena y a la vez me divertía comprobar la gran cantidad de variaciones que han surgido del truco y que el público ha tenido que tragarse durante estos cuarenta y tantos años. La verdad, no creo que mi versión del efecto de perforación se haya visto mejorada en todo este tiempo.»

Walker informó al semanario mágico Abracadabra de que, habiendo regresado al mundo de la magia, ardía en deseos de asistir a la siguiente edición de la convención, que se celebraría en Scarborough. Pero no tuvo ocasión. En sus cartas se habla de una enfermedad que progresaba: «No estoy seguro de que pueda asistir», «Quizá no pueda veros, por mucho que quiera.»

Pocos días antes de morir, envió sus últimas cartas desde un hospital de la costa meridional de Inglaterra. En una de ellas se despedía diciendo que «se le podía contactar en la dirección del encabezado» («reached at the address above»). Pero no escribió literalmente «at» (en inglés, «en»), sino que utilizó un antiguo pero poco conocido símbolo. Era febrero de 1969, dos años antes de que se enviara el primer mensaje de correo electrónico de un ordenador a otro. Ese símbolo era @.