PRELUDIO A UN REPERTORIO

EL RECHAZO A LO DESCONOCIDO

Lo único que realmente odiamos es lo desconocido.

Samuel BUTLER, Life and Habit

Esta es una antología de críticas agresivas a compositores desde la época de Beethoven. El criterio de selección empleado es exactamente el contrario del de los agentes de prensa. En lugar de elegir una frase halagadora para citarla sacándola del contexto de una reseña por lo demás tibia, el Repertorio de vituperios musicales cita opiniones sesgadas, injustas, malhumoradas y particularmente poco proféticas.

Esta colección, por lo tanto, no es una crestomatía sino un Schimpflexikon[2]. Su razón de ser es demostrar que la música es un arte en constante evolución y que las objeciones que se les plantean a todos los músicos innovadores son consecuencia de la misma inhibición psicológica, que podemos llamar «rechazo a lo desconocido».

Los críticos musicales cuyas extraordinarias efusiones presentamos aquí con todo detalle no son necesariamente detractores tendenciosos que gruñen y refunfuñan ante cualquier novedad por el mero hecho de ser novedosa. Muchos de ellos son hombres de gran cultura, escritores con una prosa brillante que, cuando se sienten inspirados, brillan en el arte del vituperio imaginativo. Tienen una sorprendente habilidad para emplear con eficacia las figuras retóricas y emplean el lenguaje metafórico con enorme imaginación para destruir a los transgresores musicales. Su único defecto es que confunden sus arraigados hábitos de escucha con un ideal inalterable de belleza y perfección.

El fenómeno del rechazo a lo desconocido se hace patente cada vez que la costumbre choca con un modo diferente de vivir o un modo heterodoxo de pensar. La lengua polaca es impronunciable para quienes no son eslavos; las palabras en checo y en búlgaro, que por escrito solo contienen consonantes, resultan monstruosas para la vista.

Las costumbres desconocidas ofenden. Los gestos tienen connotaciones enormemente distintas en diferentes lugares. Los tibetanos sacan la lengua y sisean cuando se encuentran con un amigo, pero esa forma de saludarse a cualquier occidental le parecería una ofensa. Para el público estadounidense, silbar con fuerza tras presenciar una pieza teatral es una expresión de entusiasmo, pero en Europa es equivalente a un abucheo, como descubrieron, con gran consternación, unos soldados estadounidenses que en 1945 trataron de demostrar su aprecio por una función de ballet que presenciaron en París. Las bailarinas rompieron a llorar, pues lo consideraron una descortés expresión de desaprobación.

A los oyentes acostumbrados a la música tradicional les parece que las obras modernas carecen de sentido; lo mismo piensan los lingüistas mediocres de los idiomas desconocidos. No es extraño que los críticos musicales suelan recurrir a los símiles lingüísticos para expresar su repugnancia y su horror ante los modernistas. La lengua china, por ser el súmmum de lo incomprensible, les resulta particularmente útil para establecer estas comparaciones.

El Musical World del 30 de junio de 1855 ofrece esta explicación sobre la música de Lohengrin: «En realidad, no puede aspirar a considerarse más música esto que el tintineo y el estrépito de los gongs y otros instrumentos poco eufónicos con que los chinos, desde la cima de una colina, pretendían ingenuamente ahuyentar a nuestros chaquetas azules ingleses».

Noventa y cinco años más tarde, en un irónico giro de la historia, los chinos tocaron realmente Lohengrin para ahuyentar a los soldados británicos y estadounidenses que habían entrado en Corea. Un despacho enviado por International News Service desde el frente noroeste coreano con fecha del 5 de diciembre de 1950 cita las siguientes palabras de Henry Roose, un soldado raso de veinte años procedente de Lima (Ohio): «Yo fui uno de los quinientos hombres que lograron escapar de una trampa de los chinos comunistas. [...] Alrededor de las nueve de la noche, un sonido espeluznante me produjo un terrible escalofrío. Un corneta solitario, en la cresta de una montaña, tocaba la marcha fúnebre de Lohengrin a unos cien metros de donde estaba yo(1). Una voz china atravesaba el valle, diciendo en inglés: “Esto es para vosotros, chicos. Nunca volveréis a oírlo”».

H. T. Finck escribió en 1910: «Strauss desencadena una revuelta orquestal que hace pensar en la escena de un asesinato en un teatro chino». Un crítico de Filadelfia afirmó sobre el Concierto para violín de Schoenberg que era tan comprensible como «una conferencia sobre la cuarta dimensión pronunciada en chino».

Si a los tradicionalistas occidentales la música moderna les suena a chino, a algunos orientales desorientados toda la música occidental les parece ininteligible. Un tal Jihei Hashigushi se expresó con franqueza sobre el tema tras asistir al estreno neoyorquino de Madama Butterfly en febrero de 1907. «No puedo decir nada a favor de la música de Madama Butterfly. La música occidental es demasiado complicada para los japoneses. Ni siquiera la reputada manera de cantar de Caruso nos parece mucho más atractiva que el ladrido de un perro en un bosque lejano», escribió en un diario local.

Cuando la música rusa comenzó a escucharse en Europa y Estados Unidos, durante el último cuarto del siglo XIX, los críticos se quedaron tan fascinados como impactados. El sonido mismo de los nombres rusos les parecía imponente. «Rimsky-Korsakov. ¡Vaya nombre! —exclama un articulista del Musical Courier en 1897—. ¡Hace pensar en unos bigotes feroces manchados de vodka!».

El Transcript de Boston habló del Concierto para piano en si bemol menor de Tchaikovsky en 1875: «Es tan difícil que el público recuerde esta sofisticada obra como el nombre del compositor». Ojalá el crítico hubiera vivido lo bastante como para ver que el tema inicial del Concierto se convirtió en una canción popular con el sugerente título de Tonight We Love [Esta noche amamos].

Stravinsky y Prokofiev fueron acogidos por un coro horrorizado de críticos musicales cuyos oídos todavía estaban en sintonía con las comodidades auditivas de la armonía del siglo XIX. Le Ménestrel del 6 de junio de 1914 sugería que Le Sacre du printemps [La consagración de la primavera] debería llamarse «Massacre du printemps» [Masacre de primavera]. En 1918, un crítico de Musical America quedó profundamente impactado cuando oyó a Prokofiev dirigiendo e interpretando sus obras: «Quienes no crean que el genio se manifiesta por medio de una sobreabundancia de ruido buscarán en vano un nuevo mensaje musical en la obra del señor Prokofiev. Tampoco en la Sinfonía clásica, que el compositor dirigió, cesó ni por un instante aquella orgía de sonidos discordantes. Como expresión del desgraciado estado de caos que sufre Rusia, la música del señor Prokofiev es interesante, pero esperamos fervientemente que el futuro depare cosas mejores tanto a Rusia como a los oyentes de música rusa».

¿Increíble? Leamos entonces lo que escribió Henry Fothergill Chorley en 1843 para reseñar un recital de Chopin en Londres: «El señor Chopin emplea modulaciones cada vez más toscas. Muy experto tiene que ser el oyente para, al escuchar su música, poder darse cuenta de cuándo el intérprete se equivoca de nota».

El mismo Chorley escribió que las progresiones armónicas de Schumann eran «tan obtusamente toscas que ni el oyente más sutil podría detectar una nota equivocada». Este argumentum ad notam falsam es un recurso habitual entre los críticos musicales reaccionarios.

Tras el estreno estadounidense de Salomé, un crítico repitió el argumento de Chorley: «Gracias a la disonancia prevaleciente, nadie sabe —ni a nadie le importa— si los cantantes cantan las notas correctas, es decir, las notas que se les han asignado, o no». Cuando se montó la ópera Wozzeck de Alban Berg hubo más de lo mismo: «Si alguien canta o toca notas equivocadas, en este estilo tan insalubre, carece por completo de importancia», escribió un reseñista en un periódico.

El crítico ruso Hermann Laroche escribió en el Golos de San Petersburgo del 11 de febrero de 1874: «La sobreabundancia de disonancias y la incompetencia para cantar las partes vocales en Boris Godunov alcanzan tal punto que el oyente no es capaz de distinguir las notas equivocadas voluntariamente de las notas que fallan los intérpretes».

Otro crítico ruso, Nicolas Soloviev, afirmó que Boris Godunov era una «cacofonía en cinco actos y siete escenas».

Los críticos de música profesionales casi nunca tienen aptitudes para las matemáticas. Por lo tanto, gustan de comparar los procesos musicales que les parecen ininteligibles con los igualmente oscuros métodos del pensamiento matemático. He aquí una selección de esas expresiones de indefensión ante un enigma moderno: «La ciencia de monsieur Berlioz es [...] un álgebra estéril» (P. Scudo, Critique et littérature musicales, París, 1852); «La música de Wagner [...] impone unas torturas mentales que solo el álgebra tiene derecho a infligir» (Paul de Saint-Victor, La Presse, París, marzo de 1861); «La Primera sinfonía de Brahms [...] es música matemática que ha surgido trabajosamente de una mente poco imaginativa» (Gazette de Boston, 22 de enero de 1878); «Herr Bruckner ha llevado a cabo, ampliándola, la creencia de Euler, el experto en acústica que pensaba que se puede encontrar la solución a una sonata» (New York Tribune, 13 de noviembre de 1886); «Es evidente que el compositor ruso ha creado un enigma que ahora es demasiado complejo como para poder resolverse» (The Boston Globe, 13 de marzo de 1898); «Pero las matemáticas no son música, y para los no dodecafonistas, la sensación que producen las obras de Schoenberg en el oído es de una fealdad ininteligible» (Musical Opinion, Londres, julio de 1952).

El arte del vituperio musical floreció durante el siglo XIX y en la primera década del XX, cuando los críticos musicales se permitían hacer ataques personales a los compositores más inconformistas. Los críticos actuales pueden decir que la música que no les gusta es fea, pero nunca dirían que el propio compositor es feo, ni lo denigrarían comparándolo con un miembro de una raza «inferior». James Gibbons Huneker hizo estas dos cosas en su extraordinaria descripción del aspecto físico de Debussy. En The Sun de Nueva York del 19 de julio de 1903, escribía:

La otra noche conocí a Debussy en el Café Riche y me quedé impactado por la singular fealdad de este hombre. Tiene la cara plana, la parte superior de la cabeza plana, los ojos prominentes —con una expresión velada y sombría— y, en general, con su pelo largo, su barba descuidada, su ropa ordinaria y su sombrero blando, parecía más un bohemio, un croata, un huno, que un galo. Sus pómulos, altos y prominentes, le proporcionaban un aspecto mongol a su rostro. Con su cabeza braquicefálica, con su pelo negro [...]. Este hombre es un espectro del oriente; su música se oía hace mucho tiempo en los templos de las colinas de Borneo; ¡surgió como una sinfonía para celebrar el regreso de los cazadores de cabezas con sus abominables botines de guerra!

Paul Rosenfeld, el sutil cronista de arte, abandona la elegancia habitual de su prosa para arremeter contra la música y los rasgos físicos de Max Reger. En sus Retratos musicales, Rosenfeld describe a Reger como un «ogro de la composición [...] un escarabajo hinchado y miope con los labios gruesos y una expresión hosca».

Hace un siglo, los críticos musicales combinaban los vituperios estéticos con las calumnias. El Musical World del 28 de octubre de 1841, tras rechazar la música de Chopin por consistir en «hipérboles vociferantes e insoportables cacofonías», se metía de lleno a comentar la relación del compositor con George Sand: «En la actualidad, Chopin tiene una excusa para justificar sus delitos: está atrapado en las fascinantes redes de la archihechicera de George Sand, famosa tanto por el número de sus romances como por la excelencia de sus amantes. No dejamos de preguntarnos cómo ella, que en otro tiempo se apoderó del corazón del sublime y terrible demócrata religioso Lamennais, puede conformarse con disipar su vida de ensueño con un artista tan insignificante como Chopin».

En nuestra época, ningún periódico publicaría una crítica musical en la que se afirmara que un compositor es imbécil o que está loco. Sin embargo, el 19 de abril de 1899, el Musical Courier sugería de Richard Strauss que «o es un lunático o se está acercando rápidamente a la imbecilidad». La misma revista declaraba unos años más tarde: «puede que Arnold Schoenberg esté loco como una cabra o que sea un estafador sumamente listo».

El Musical World del 30 de junio de 1855 reprendía a Wagner por ser un «comunista» que ofrecía una «demagógica cacofonía, el símbolo del más vicioso libertinaje».

El Newyorker Staatszeitung, una publicación germano-americana, sugería el 23 de mayo de 1888 que el nombre de Götterdämmerung debería ser «Goddamnerung»[3].

En el vocabulario de los críticos parciales no hay epítetos más desdeñosos que los relacionados con la impotencia. Hugo Wolf, de la facción wagneriana, describió la música de Brahms como «el lenguaje de la más intensa impotencia musical». Nietzsche se refirió a este mismo compositor diciendo que tenía «la melancolía de la impotencia». Un crítico francés escribió sobre Peleas y Melisande: «Los amantes anémicos se entretienen e, incapaces de la auténtica voluptuosidad, confunden sus pequeños espasmos que duran un segundo con el éxtasis del amor y la pasión. Los enamorados de Debussy parecen cansados desde su nacimiento».

A los críticos musicales de la era de la desinhibición les gustaba ornamentar sus vituperios con figuras retóricas gastrointestinales: «La desgracia de Wagner es que se toma por el Dalai Lama —escribió Heinrich Dorn— y por lo tanto considera que sus excrementos son la emanación de su espíritu divino».

En un artículo titulado «Sobre el culto a las notas equivocadas» y publicado en el Musical Quarterly de julio de 1915, el escritor inglés Frederick Corder califica a la música de Béla Bartók como «simple y llanamente estiércol».

Tras escuchar la interpretación de Sun-Treader de Carl Ruggles, un crítico berlinés sugirió que debería cambiarse el título por «Latrine-Treader»[4], y añadió que tuvo la sensación de haber asistido a «una obstrucción intestinal en un éxtasis atonal tristanesco».

Los compositores atacados no se han mostrado remisos a responder a las críticas en un lenguaje escatológico. Cuando Gottfried Weber publicó un artículo acusando a Beethoven de profanar los elevados objetivos de su arte al escribir La victoria de Wellington, Beethoven garrapateó en el margen de su ejemplar de la revista Cæcilia, en la que había aparecido el artículo: «¡Tú, miserable bellaco! ¡Lo que yo cago es mejor que cualquiera de tus ideas!».

Sin duda, la carta más honesta, en relación con su imaginería específica, es la que le envió Max Reger al crítico muniqués Rudolf Louis: «Estoy sentado en el cuarto más pequeño de mi casa. Tengo su crítica delante de mí. Dentro de un momento estará detrás de mí».

Los ruidos de los animales, en particular el maullido de los gatos en celo, proveen a los críticos de un vívido vocabulario vituperante. Oscar Comettant, en un texto publicado en Le Siècle el 27 de mayo de 1872, encontró gatos tanto en la música de Bizet como en la de Wagner: «Monsieur Bizet y su patrón, Wagner, no podrán cambiar la naturaleza humana. No conseguirán que los maullidos cromáticos de un gato en celo o asustado [...] reemplacen jamás, para un oyente con un espíritu y un oído sanos, a una melodía tonal». La Gazette de Boston, en su número del 28 de febrero de 1886, calificó la música de Liszt de «una esmerada selección de los diversos matices expresivos que es capaz de lograr la voz del gato nocturno».

La música atonal de Dicotomía, de Wallingford Riegger, inspiró al crítico berlinés de Signale el siguiente paisaje surrealista lleno de animales: «Sonaba como si se estuviera torturando, lentamente y hasta la muerte, a un grupo de ratas, mientras, de vez en cuando, se oían los gemidos de una vaca moribunda».

Oulibicheff, un enamorado de Mozart, oía «una especie de maullido odioso» y «unas disonancias que resultan desgarradoras incluso para el oído menos sensible» en ¡la Quinta sinfonía de Beethoven! Se refería, en particular, a la transición del Scherzo al Finale.

Lawrence Gilman describió la música de una de las Cinco piezas para orquesta de Anton von Webern con esta impactante frase: «La ameba lloriquea».

También los nuevos instrumentos de música se han asociado a los sonidos de los animales. Tras una demostración que tuvo lugar en Londres de las características del theremín en abril de 1950, en el Times pudo leerse el siguiente comentario: «El theremín es una máquina que en el registro grave recuerda a una vaca aquejada de dispepsia».

Una viñeta anónima impresa por G. Schirmer en Nueva York en 1869 bajo la leyenda «La música del futuro» muestra a ocho gatos (llamados A, B, C, D, E, F, G, A[5]), varios burros y un grupo de cabras formando parte de una orquesta wagneriana. La partitura, sobre el atril del director, dice: «Poema sinfónico de Liszt». En otra partitura, tirada a los pies del director, se puede leer: «Wagner. No interpretar mucho hasta 1995».

A los antimodernistas les gusta emplear el argumentum ad tempora futura para espantar las agresiones que reciben sus fosilizados sentidos. «Si en el futuro resulta placentera una obra musical tan caótica —escribió Max Kalbeck sobre Bruckner—, deseamos que el futuro esté muy lejos de nosotros».

Fiorentino, el antiwagneriano francés, rechazó galantemente las lisonjas de los músicos del futuro: «Respeto infinitamente la música del futuro —escribió— pero tendrán que permitir que prefiera la música del pasado».

El 23 de diciembre de 1880, en el Musical Review de Nueva York apareció el siguiente aforismo sobre la sinfonía Fausto de Liszt: «Tal vez sea la música del futuro, pero suena igual que la cacofonía del presente».

Cuando Ernst Bloch dirigió sus obras en Nueva York, en mayo de 1917, el crítico del Evening Post lo colocó, junto a Schoenberg, en la categoría de los «futuristas», que trataban de «desviar la atención de sus carencias creativas bombardeando los oídos de los oyentes con cacofonías». Dijo también que «el ideal del señor Bloch de la música judía del futuro parece ser la disputa grotesca, espantosa y ridícula de los siete judíos que aparecen en Salomé, de Richard Strauss». Admitiendo que Ernest Bloch «fue muy aplaudido», añadió con malignidad que el público era «mayoritariamente de convicciones orientales».

Tratando de defender tercamente la tradición, Richard Aldrich escribió en el Times de Nueva York del 15 de noviembre de 1915: «La música que a una generación le ha parecido oscura con frecuencia a la siguiente le ha parecido clara e inteligible. ¿Acaso nuestros nietos pensarán esto y sonreirán con indulgencia al recordar a los desconcertados oyentes de 1915? Esta cuestión, en realidad, carece de importancia; los desconcertados oyentes de 1915 solo pueden oír con sus propios oídos».

Ocho años más tarde, Aldrich escribió: «Los músicos y los oyentes libres que forman parte de las corrientes más avanzadas son personas sorprendentemente poco críticas. Aceptan cualquier cosa que se les ofrezca, aunque sea de una fealdad extrema o de una absoluta incoherencia, considerándola un producto de la grandeza y la originalidad. Nunca se les ocurre que tal vez se trate de simple y vulgar fealdad [...]. ¿Lo único que hace falta para que algo sea realmente bueno es que suene mal?».

A veces, los críticos tienen la suerte de ponerse al día en relación con el futuro musical en algún momento de su vida y cambian de opinión. El perspicaz Philip Hale escribió desdeñosamente sobre el poema sinfónico de Strauss Don Juan en el Post de Boston del 1 de noviembre de 1891:

Strauss emplea la música como un vehículo para expresarlo todo salvo la música, ya que tiene poca inventiva y sus ideas musicales carecen de valor. Este poema sinfónico pretende retratar, a través de la música, los recuerdos y el arrepentimiento de un voluptuoso saciado. Admitiendo que la música sea capaz de hacer algo así, ¿qué es lo que encontramos en esta composición? Hay recuerdos, pero no de don Juan, sino de Liszt y Wagner. Hay también arrepentimiento, pero quienes se arrepienten son los oyentes. Además, don Juan era más directo en su manera de hacer las cosas. Sus galanteos eran tan repentinos y violentos como lo fue su descenso al inframundo. Según Strauss, era alguien ampuloso, lleno de dobleces, un tanto metafísico y bastante aburrido. Cuando hacía el amor, tocaba el triángulo y, cuando padecía dispepsia, compartía sus males con instrumentos que gemían compasivamente.

Once años después, Philip Hale volvió a oír el Don Juan y tuvo una impresión muy diferente. Durante ese tiempo, la armonía moderna había franqueado muchas barreras y el oído de mucha gente se había adaptado de un modo inevitable a una nueva forma de expresión musical. En aquella ocasión, el Don Juan lo hizo reaccionar con entusiasmo, como queda claro por lo que escribió en el Journal de Boston del 2 de noviembre de 1902: «Una composición audaz y brillante, que pinta al héroe como lo haría, sobre un lienzo, el pincel de un gran maestro. ¡Qué temas tan expresivos! ¡Qué audaz es el tratamiento que se les da! ¡Qué insolencia tan fascinante e irresistible! ¡Qué pasión tan encendida!».

Cuando Hugo Leichtentritt, una persona culta y abierta de mente, escuchó por primera vez las Tres piezas para piano, op. 11 de Schoenberg en 1911, escribió: «Veo en ellas una disolución completa de todo lo que hasta ahora se ha considerado como arte musical. Es posible que la música del futuro sea así, pero no puedo captar su belleza. Tampoco puedo juzgar si el pianista tocó la obra bien o mal, ya que en esta música, el oyente no puede distinguir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto».

En su tratado Musical Form [La forma musical], publicado en 1951, Leichtentritt corregía su opinión anterior: «Estas piezas para piano se han tachado con frecuencia de construcciones que se burlan de las leyes de la razón y de las demandas del oído; se han criticado por ser “no música”, ante la cual las reacciones habituales han sido la risa y el desdén. El siguiente análisis demostrará que estas piezas están construidas no solo con sensatez, sino también de un modo estricto, lógico y conciso».

Las profecías infaustas abundan en los anales de la crítica musical. «Rigoletto es la obra más pobre de Verdi [...]. Carece de melodía —escribió la Gazette musicale de Paris en 1853—; esta ópera tiene escasas posibilidades de pasar a formar parte del repertorio». Un corresponsal de un periódico londinense escribió en 1854: «Lohengrin se ha representado unas cuantas veces [...] y no creo que permanezca sobre las tablas demasiado tiempo». El Daily Advertiser de Boston afirmaba en 1874: «No hace falta tener el don de la profecía para predecir que, dentro de cien años, Berlioz será un completo desconocido para todo el mundo salvo los enciclopedistas y los anticuarios».

Horrorizados por la abominación más reciente, los críticos suelen mostrarse dispuestos a olvidar y perdonar las transgresiones de los pecadores musicales del pasado inmediato. Empleando un argumentum ad deteriora, esperan poder confundir al nuevo monstruo fingiendo que se rinden ante el monstruo de antaño. Así, Chorley, que odiaba a Schumann, admitió con gusto que este tenía ciertas virtudes cuando tuvo que hacer frente a Wagner, que suponía una amenaza mucho mayor. «El doctor Schumann es claro como la Verdad y encantador como las mismísimas Gracias —escribió— si se lo compara con el compositor de ópera que la joven Alemania ha entronizado, a instancias del propio compositor, considerando que representa el futuro de este arte. Me refiero, por supuesto, a Herr Wagner».

En 1893, Philip Hale calificó la Primera sinfonía de Brahms como «la apoteosis de la arrogancia». A continuación, expuso un programa simbólico de la partitura:

Los músicos están en un bosque. El bosque está oscuro. En este bosque, las únicas aves que hay son aves que no cantan [...]. Los intérpretes vagan. Van a tientas, como si no tuvieran ojos. Alarmados, se llaman unos a otros; asustados, gritan todos a la vez. Da la impresión de que hubiera cosas obscenas y aladas que escuchan e imitan burlonamente a quienes se han perdido [...]. De repente, los intérpretes están en un claro. Ven un canal cerca de ellos. El agua del canal es verde y unas plantas enfermas, moradas y amarillas, crecen en las orillas del canal [...]. Un cisne con el plumaje mugriento y el cuello retorcido se mece en el agua verde [...]. Y entonces un barco es arrastrado hacia los intérpretes. El barco está atestado de hombres, mujeres y niños vestidos de una forma muy extraña, que cantan una canción que se parece al himno de la Novena sinfonía de Beethoven [...]. La oscuridad cae sobre la escena.

En la década de 1890, el crítico del Times de Nueva York tenía sus dudas sobre Brahms, pero cuando le encargaron que reseñara una obra de Strauss, admitió que, por comparación, Brahms podía resultar encantador. En un artículo publicado sin firmar el 28 de febrero de 1896, escribió: «Till Eulenspiegel es un ejemplo horrible de lo que un decadente decidido y radical puede hacer con una orquesta. Hubo una época en que Brahms era considerado el Browning de la música [...]. Richard Strauss ha hecho que las sinfonías de Brahms suenen como Volkslieder [canciones populares]».

El Herald de Boston escribió: «Till Eulenspiegel hace que los trabajos más delirantes de los más delirantes seguidores de la escuela moderna parezcan completamente insignificantes. Es una pesadilla espeluznante».

El Musical Courier del 29 de enero de 1902 afirmaba: «Las obras de Strauss Una vida de héroe y Así habló Zaratustra resultan claras como el cristal si se las compara con la Cuarta sinfonía de Gustav Mahler».

Cuando la Cuarta sinfonía de Sibelius se interpretó en los Estados Unidos en 1913, el Journal de Boston la describió como «una maraña de disonancias funestas» y afirmó que «eclipsa los momentos más tristes y amargos de Debussy».

No está claro por qué la apacible música de Vincent d’Indy les pareció a algunos críticos de hace medio siglo peor que la de Strauss. El Sun de Nueva York era de esta opinión: «Incluso Una vida de héroe parece el canturreo de una canción de cuna al lado de esto [la Segunda sinfonía de D’Indy]».

Entonces llegó Debussy. El 22 de marzo de 1907, el World de Nueva York reseñaba: «Nueva York escuchó una composición llamada El mar y probablemente Nueva York todavía se pregunte por qué. Es obra del más moderno de los franceses modernos, Debussy [...]. Comparadas con esta, las composiciones más abstrusas de Richard Strauss son como historias infantiles que se comprenden en cuanto se oyen».

El Sun de Nueva York, reseñando la misma interpretación, hace una concesión similar al agrado relativo que provoca Strauss si se lo compara con Debussy: «Debussy es más straussiano que el propio Strauss. El mar, con todo lo que hay en ese charco de barro, resulta simplemente divertido cuando se pone a imitar los chillidos estridentes de Salomé».

Tras escuchar la pieza sinfónica Arcana, de Varèse, Paul Schwers, del Allgemeine Musikzeitung se dirigió a Schoenberg con absoluta cordialidad: «¡Gran Arnold Schoenberg, defiendo la gloria de sus famosas Cinco piezas para orquesta! Son expresiones del más puro clasicismo al lado de esta bárbara monstruosidad». Olin Downes, contrariamente, invocaba a la delicada musa de Varèse para exorcizar a Schoenberg: «¡Nos habría encantado oír una buena melodía, fogosa y emocionante, de Edgar Varèse!», exclamó tras escuchar las Variaciones para orquesta del compositor vienés.

A los oyentes prejuiciosos, la música desconocida les da la impresión de ser un caos de sonidos elegidos al azar. No resulta extraño que, para algunos críticos, el esfuerzo empleado para ensayar una pieza moderna les parezca un desperdicio. César Cui, que era crítico de música profesional, además de compositor, lo expresó de este modo tras escuchar una interpretación de la Sinfonía doméstica: «Que pongan papel pautado en blanco delante del director y de los intérpretes. Que los músicos toquen cualquier cosa que deseen y que el director dirija cualquier cosa que desee, dando entradas e indicando el tempo y la intensidad del sonido al azar. ¡Tal vez el resultado parezca obra de un genio mayor que el de Strauss!».

Un crítico londinense, en el número de Era del 25 de febrero de 1882, propuso que quien hubiera de dirigir las obras de Liszt siguiera el mismo procedimiento: «El director blande su batuta, pero el efecto no es ni un ápice más agradable que si cada intérprete tocara cualquier nota al azar con todas sus fuerzas [...]. Que el director le dé instrucciones a cada instrumentista para que produzca todos los sonidos discordantes que pueda hacer su instrumento y que la cacofonía continúe durante media hora con el título de Demencia o Locura».

Para ser justos con todos estos profetas, hay que añadir que la música ultramoderna de mediados del siglo XX hizo que todas sus pesadillas se convirtieran en realidad. En 1948, un ingeniero de radio parisino emitió una «musique concrète» en la cual se grababan y presentaban unos sonidos y ruidos al azar. Se trataba de un nuevo método de composición, que podríamos llamar «aleatorio». Un tiempo después, el compositor estadounidense John Cage racionalizó esta idea escribiendo música a partir de un sistema que consistía en tirar unos dados chinos.

Los críticos de música se quejan con frecuencia de que las obras modernas les producen un dolor físico. August Spanuth calificó la Sinfonía de cámara de Schoenberg de «sinfonía de cámara de los horrores». Huneker, por su parte, escribió: «Schoenberg [...] introduce en su música unas dagas afiladas y al rojo vivo, con las que va cortando en pequeñas rodajas la carne de sus víctimas». Louis Elson sugirió que un título más adecuado para La Mer de Debussy sería «Le Mal de mer». El muy cosmopolita Percy A. Scholes afirmó en la edición del 13 de mayo de 1923 del Observer londinense que escuchar a Béla Bartók tocando sus obras para piano le había causado el mayor sufrimiento de su vida, «al margen de un par de incidentes relacionados con la “odontología indolora”».

Cuando el dolor se vuelve insoportable, los críticos musicales en persona participan en sonoras protestas contra la obra ofensiva. En una interpretación del Segundo cuarteto de cuerda de Schoenberg que tuvo lugar en Viena, Ludwig Karpath adujo que había sentido la necesidad fisiológica de ponerse a gritar para justificar semejante falta de decoro en un profesional.

El crítico parisino René Brancour, en cambio, no pidió disculpas por participar en una protesta pública contra las estridentes importunidades de la suite sinfónica Proteo de Milhaud. «Yo estaba en la primera fila de los opositores —escribió en Le Ménestrel del 28 de octubre de 1920— y un policía tal vez demasiado celoso pero, al mismo tiempo, cortés estuvo a punto de llevarme ante el brazo secular encargado de expulsar a los herejes». Brancour se salvó de tal indignidad gracias a la intercesión de un colega de su misma opinión que convenció al agente de que lo dejara permanecer en la sala.

Por su parte, el crítico del Berliner Morgenpost tuvo a bien defender el derecho de un compositor moderno a componer como quisiera. Cuando empezaron los disturbios en la segunda interpretación berlinesa del Pierrot lunaire de Schoenberg, que tuvo lugar el 7 de octubre de 1922, se levantó de su asiento y calificó a quienes perturbaban la paz de «ungebildete Lausejungen» [pilluelos analfabetos].

Al igual que toda la buena gente está a favor de la virtud, los críticos musicales están unánimemente a favor de la melodía. Berlioz, Brahms y Liszt, en algún momento de sus carreras, fueron acusados de abandono deliberado de la escritura melódica. «El señor Berlioz no solo carece de ideas melódicas, sino que cuando se le ocurre una, no sabe desarrollarla», opinó el inefable Scudo, el escritor francés que acabó encerrado en un manicomio.

Hanslick calificó la melodía wagneriana como «la elevación de la ausencia de forma a un principio». El Traveler de Boston se lamentaba en 1882: «Brahms podría permitirse introducir un poquito más de melodía en sus obras, aunque fuera solo de vez en cuando, para variar». Otro bostoniano escribió: «Si la bella e ingeniosa Scheherezade hubiera contado sus historias de un modo tan confuso y absurdo, por no decir cacofónico, como las ha contado musicalmente Rimsky-Korsakov, el sultán habría ordenado que la estrangularan o la decapitaran al cabo de dos o tres noches». Y la Gazette de Boston del 5 de enero de 1879 afirmaba lo siguiente sobre Carmen: «De melodía, tal como suele entenderse el término, apenas hay nada».

La Gazette musicale de Paris declaraba en 1847 sobre Verdi: «Nunca ha habido un compositor italiano más incapaz de crear lo que vulgarmente se conoce como melodía».

En 1907, el Post de Nueva York descalificaba a Debussy con estas palabras: «La música de Debussy es una basura de lo más aburrida. ¿Acaso alguien duda por un instante que Debussy no escribiría cosas tan caóticas, carentes de sentido, cacofónicas y agramaticales si tuviera la capacidad de inventar una melodía?».

Arthur Pougin, que, en calidad de editor del suplemento de la Biographie universelle des musiciens, ha afirmado que la partitura de Los maestros cantores de Núremberg es una colección de «enigmas absolutamente indescifrables» y que vivió lo bastante como para ser testigo del crecimiento de la fama de Debussy, se frotaba las manos ante las monstruosidades de Peleas y Melisande: «¡Qué movimiento paralelo de triadas tan adorable! ¡Qué quintas y octavas paralelas resultan de él! ¡Qué colección de disonancias, séptimas y novenas ascendiendo incluso por intervalos disjuntos!».

Hanslick quedó horrorizado por una «monstruosa estructura de quintas (mi-si-fa sostenido-re-la-mi)» en el Vals de Mefisto de Liszt. El crítico estadounidense W. F. Apthorp, en su reseña de Tosca, expresó que fue atormentado por «una sucesión de acordes capaz de destrozar los oídos».

George Templeton Strong, un personaje espléndido, escribió un diario que refleja el ambiente neoyorquino de mediados del siglo XIX y que se publicó en 1952. Este autor, muy reaccionario, se manifestó, como es natural, en contra de Berlioz, de Liszt y de Wagner. Con un talento fuera de lo común para la frase imaginativa, describió la introducción de Lohengrin como «dos chirridos con una estridencia entre ellos». Dijo que Wagner escribía como un cerdo ebrio y Berlioz, como un chimpancé mareado. El Concierto para piano en mi bemol de Liszt le parecía «catarral o estornutatorio». Oía en él «una instrumentación sumamente realista de un estornudo en fortissimo» y «una prolongada audacia agonizante por parte del pañuelo de bolsillo».

Los críticos que se oponen a lo moderno, desde luego, son conscientes del hecho histórico de que los clásicos de hoy eran los monstruos antimelódicos de ayer, y gustan de distanciarse de sus miopes predecesores. A Raphaël Cor, el compilador del extraordinario simposio de vituperios ansiosos publicado en 1910 bajo el mordaz título de El caso Debussy, no se le escapaba el hecho de que Wagner, como Debussy, había sido atacado porque su música era poco melodiosa: «Que nadie alegue que a Wagner, en su momento, se le hizo la misma crítica, ya que sus adversarios no eran capaces de distinguir la melodía wagneriana, mientras que la música del señor Debussy, según él mismo ha admitido, no tiene ni rastro de melodía».

Cuando Debussy empezó a causar furor entre el alumnado del Conservatorio de París, Erik Satie escribió, para burlarse de la nueva moda, unos «mandamientos del catecismo del Conservatorio» en los que se dirigía al cuerpo estudiantil dándole órdenes como «¡No escribirás melodías!», y deificaba a Debussy llamándolo Dieubussy(2):

Dieubussy seul adoreras

Et copieras parfaitement.

Mélodieux point ne seras

De fait ni de consentement.[6]

Charles Villiers Stanford, que en su mejor momento había sido un modernista wagneriano, se sintió perturbado por el nuevo modernismo de comienzos del siglo XX. Para protestar contra los estragos musicales cometidos por Debussy y Strauss, concibió una imponente Oda a la discordancia, llena de disonancias sin resolver y de escalas de tonos, y la presentó ante el público londinense el 9 de junio de 1909. Stanford calificó su partitura de «zumbido quimérico en cuatro estallidos» (una referencia culta a la frase «Chimaera bombinans in vacuo», de Erasmo) y se la dedicó a la Sociedad Amalgamada de Fabricantes de Calderas. Formaban parte de la orquesta un «hidrófono» y un «tambor acorazado» que medía dos metros y sesenta y siete centímetros de diámetro. Había un aria que, en unos versos burlonamente solemnes, apostrofaba:

Hence, loathed Melody!

Divine Cacophony, assume

The rightful overlordship in her room,

And with Percussion’s stimulating aid,

Expel the Heavenly but no longer youthful Maid![7]

Para los oídos viejos, la música nueva siempre es demasiado estridente. Beethoven parecía hacer más ruido que Mozart; Liszt hacía más ruido que Beethoven; Strauss, más que Liszt; Schoenberg y Stravinsky, más que ninguno de sus predecesores.

Al reseñar la primera interpretación de la Novena sinfonía en Londres, la Musical Magazine and Review hacía la siguiente observación filosófica: «Por lo visto, Beethoven considera que las ruidosas extravagancias de ejecución y el clamor estrafalario en las interpretaciones musicales fomentan el aplauso más que la elegancia disciplinada o el juicio refinado. Este es, podemos inferir sin temor a equivocarnos, el motivo de que componga como compone».

Tras la primera interpretación en Boston de la Novena sinfonía, el Daily Atlas afirmaba que el último movimiento «parece ser una combinación incomprensible de progresiones armónicas extrañas» y buscaba en la sordera de Beethoven una explicación de su declive: «el gran hombre en el océano de la armonía, sin la brújula [...] el pintor ciego tocando el lienzo al azar».

A Robert Browning le encantaba Rossini. Sin embargo, este poeta no soportaba lo ruidosas que eran las óperas de Verdi, cosa que puso de manifiesto en los siguientes versos iracundos:

Like Verdi, when, at his worst opera’s end

(The thing they gave at Florence, what’s its name)

While the mad houseful’s plaudits near out-bang

His orchestra of salt-box, tongs, and bones,

He looks through all the roaring and the wreaths

Where sits Rossini patient in his stall.[8]

Cientos de caricaturas de su época ridiculizaban el carácter ruidoso de la música de Wagner. En algunas se lo representaba dirigiendo un asedio a París, o clavando un clavo en el oído del oyente. Sin embargo, los interludios orquestales más ruidosos de Wagner son muy inferiores a una marcha militar alemana en lo tocante a la cantidad de decibelios.

Uno de los personajes de la novela El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde señala las ventajas que tiene la música de este compositor si de lo que se trata es de conversar: «Me gusta la música de Wagner más que la de ningún otro. Es tan fuerte que se puede estar hablando todo el tiempo sin que el resto de la gente oiga lo que uno dice».

Un poema titulado «Directions for Composing a Wagner Overture» [Instrucciones para componer una obertura de Wagner], publicado en un periódico estadounidense en la década de 1880, concluye con el siguiente cuarteto:

For harmonies, let wildest discords pass:

Let key be blent with key in hideous hash;

Then (for last happy thought!) bring in your Brass!

And clang, clash, clatter —clatter, clang and crash![9]

En 1924, un abonado a los conciertos de la Sinfónica de Boston se quedó pasmado tras oír La consagración de la primavera de Stravinsky y escribió los siguientes versos:

Who wrote this fiendish Rite of Spring,

What right had he to write the thing,

Against our helpless ears to fling

Its crash, clash, cling, clang, bing, bang, bing?[10]

Los últimos versos de estos dos poemas contra Wagner y Stravinsky son prácticamente idénticos. Sin embargo, es bastante probable que el autor del poema contra Stravinsky considerara que la música de Wagner era bella.

Se puede prever con bastante exactitud el tiempo que tardan el público y los críticos en asimilar las nuevas formas de hacer música. Tienen que pasar unos veinte años para que una monstruosidad modernista se convierta en una curiosidad artística y otros veinte para que se eleve a la categoría de obra maestra. No todas las monstruosidades musicales son obras maestras en potencia, pero sus posibilidades de convertirse en una son considerablemente mayores que las de las composiciones respetables por su estilo pero mediocres por su calidad(3).

Una curiosidad musical que no estaba destinada a convertirse en una obra maestra inmortal fue la Red de ruidos del artista futurista italiano Luigi Russolo. Cuando dirigió la interpretación de esta pieza en Milán, el 21 de abril de 1914, el público se puso tan nervioso que amenazó con causar daños corporales a los criminales futuristas. Hubo una refriega, a resultas de la cual once personas del público tuvieron que ser hospitalizadas, sin que los futuristas sufrieran más que unas leves contusiones. ¿Quién recuerda ahora tales efusiones? Los futuristas italianos parecen tener un brillante futuro detrás de ellos.

Cuando a un compositor moderno no se lo acusa de hacer ruido, se lo ataca porque su discurso musical resulta irritantemente poco convincente. Camille Bellaigue, un reaccionario musical dotado de una prosa muy elegante, admitió que la orquestra de Debussy no hace mucho ruido, sino un «ruidito miserable».

El Times londinense, en su edición del 28 de abril de 1924, comparaba la música de Ravel con la obra de «algún enano o pigmeo que hiciera cosas ingeniosas pero muy pequeñas y con muy escaso alcance» con una «sangre fría casi reptiliana».

Los críticos antimodernistas que escriben sus reseñas antes de los conciertos y después no asisten deben asegurarse de que la interpretación de la música que tanto los ofende ha tenido lugar. En 1916, el crítico moscovita Leonid Sabaneyev publicó una reseña condenatoria del anunciado estreno de la Suite escita de Prokofiev, pero no había ido al concierto y no se había enterado de que la obra había sido retirada del programa en el último momento. Como resultado de su desliz, Sabanayev se vio obligado a dimitir de su trabajo en el periódico, pero se negó a pedirle disculpas al compositor.

H. E. Krehbiel, del Tribune neoyorquino, se encontró en circunstancias similares, pero se comportó con más caballerosidad. Al reseñar un concierto de música rusa que tuvo lugar en Nueva York, Krehbiel atacó a Prokofiev, indignado por la «bestialidad musical» de Hircus Nocturnus, una composición de Sergei Vasilenko. Al día siguiente, Krehbiel publicó una nota pidiendo perdón por su error, justificándolo en el hecho de que en la sala la luz era muy tenue y no había podido leer el nombre del compositor en el programa y felicitando cordialmente a Prokofiev por no haber escrito esa obra.

El rechazo de lo desconocido en la música no solo tiene que ver con las melodías atonales y los acordes disonantes, sino también con los ritmos asimétricos. Tras escuchar la Patética de Tchaikovsky, el célebre Hanslick propuso, muy en serio, que los compases de 5/4 del Allegro con grazia se cambiaran a 6/8 para ahorrarles las molestias tanto a los oyentes como a los intérpretes.

En La Revue des deux mondes del 1 de julio de 1892, Camille Bellaigue hace una descripción satírica de la notación musical del futuro. ¡No podía imaginarse lo profético que era el cuadro que estaba presentando!:

Esperemos unos años —escribió— y no tendrá sentido estudiar las leyes de la armonía, ni las de la melodía, que solo se emplean para violarlas. La armadura ya no llevará los necesarios sostenidos o bemoles, los guardianes de la tonalidad. Las piezas musicales ya no estarán en 3/4 o en 7/8, como tampoco estarán en do mayor o en re menor. El capricho se convertirá en regla y el azar en ley. El discurso musical, desarticulado, desprovisto de gramática y de sintaxis, carente de lógica, sin una notación adecuada, sin puntuación, vagará sin rumbo y se perderá en un caos de melopeyas infinitas y modulaciones erráticas.

En sus «Reminiscences of a Quincuagenarian» [Recuerdos de un quincuagenario], publicados en The Proceedings of the Musical Association of London del año 1910, George Bernard Shaw hace algunos comentarios iluminadores sobre el aumento de la tolerancia musical: «No es fácil, para un músico actual, confesar que en cierto momento la música de Wagner le pareció carente de forma y de melodía y abominablemente disonante; pero es evidente que eso era lo que pensaban muchos músicos que todavía están vivos [...]. La historia técnica de la armonía moderna es una historia sobre el aumento de la tolerancia, por parte del oído humano, hacia acordes que, en un momento inicial, a la mayoría de los músicos profesionales contemporáneos les sonaba disonantes y faltos de sentido».

Cuando Varèse presentó en Alemania su primera obra sinfónica, Borgoña, los críticos mostraron una hostilidad sin matices. Varèse le escribió una carta a Debussy contándole lo que había sucedido y afirmando que no le preocupaba en absoluto la recepción que había sufrido su pieza. En su respuesta, Debussy hacía algunos comentarios muy penetrantes sobre el público y los críticos. El 12 de febrero de 1911 le escribía a Varèse:

Tiene toda la razón en no alarmarse por la hostilidad del público. Llegará el día en que usted y él sean los mejores amigos del mundo. Pero más le vale dejar de pensar que nuestros críticos son más clarividentes que los alemanes. Y no olvide que a un crítico rara vez le gusta aquello de lo que tiene que hablar. ¡A veces incluso hace un celoso esfuerzo por no saber nada sobre ello! La crítica podría ser un arte si se practicara bajo las condiciones necesarias de libertad de juicio. Pero no es más que un oficio. [...] Hay que decir, por cierto, que los supuestos artistas han contribuido en buena medida a que las cosas sean así.

Desde el punto de vista de los reaccionarios que siempre piensan estar obrando con rectitud, el modernismo musical suele asociarse con la criminalidad y la bajeza moral. Las óperas que tratan de amores ilegítimos han sido muy atacadas por la inmoralidad de sus libretos. En un editorial incendiario publicado en el Evening Journal de Nueva York el 21 de enero de 1907, William Randolph Hearst afirmaba:

Se han cometido muchos crímenes en nombre de la música. Algunos hombres de genio han agotado su inventiva para degradar la voz humana y todos los instrumentos musicales haciéndolos describir asesinatos y toda clase de cosas repugnantes. Ahora se ha estrenado Salomé, una ópera reciente que combina el genio musical de Strauss y las infames ideas de Oscar Wilde. Se trata de una supuesta obra de arte donde se ve a una gran cantante en una escena que bien podría compararse con una gallina tratando de engullir un sapo [...]. En una representación pública, se hace que una mujer declare su deseo de morder los labios hinchados de una cabeza cortada “como se mordería una fruta madura” [...]. Si eso es arte, ¿quién llevará a la escena la planta de envasado de Armour en la que hacen las salchichas?

El Times de Londres dedicó un editorial especial en su edición del 7 de agosto de 1856 a las iniquidades de La Traviata, atacando esta ópera por ser una «representación pública de la prostitución» y mostrar los «burdeles y las abominaciones del París moderno, de los bulevares tal como son en 1856». El autor advertía solemnemente a «las damas inglesas que presten atención a este asunto», para evitar que sus maridos e hijos resulten «inoculados con vicios parisinos de la peor especie».

En otro editorial publicado cuatro días después, el Times reafirmaba su «indignada protesta contra la exhibición de actos de lenocinio en un escenario público». El artículo continuaba en estos términos: «Una desafortunada joven que representa el papel de una prostituta [...] se pasa tres actos tosiendo y finalmente expira sobre el escenario de un modo que, aunque sea verosímil, debería provocar sentimientos de rechazo y repugnancia entre los espectadores [...]. Confiamos en que no volveremos a oír abominaciones semejantes la próxima temporada».

La Music Trade Review de Londres afirmaba en 1878: «Si fuera posible imaginarse al mismísimo Satanás escribiendo una ópera, sería de esperar que el resultado se pareciese bastante a Carmen».

En 1884 apareció el siguiente comentario sobre esta misma ópera en Le Figaro, una publicación londinense dedicada a cuestiones teatrales: «Carmen es una fille de joie de la peor calaña, que pasa de un hombre a otro sin el menor escrúpulo. El libreto se deleita en la más flagrante inmoralidad. En cuanto las chicas de la fábrica, fumando cigarrillos de verdad, salen al escenario, se afirma el espíritu maligno de Carmen. La Habanera, llena de sensualidad, resulta todavía más explícita debido a la actitud y a los ademanes de esta desvergonzada muchacha».

Los moralistas londinenses también protestaron en 1882 por Die Walküre. «Los treinta minutos dedicados a la presentación indecente del amor incestuoso entre un hermano y su hermana —comentaba una publicación— son demasiados para el concepto anglosajón de decencia y el hecho de que esta parte de la ópera no se haya prohibido tras la primera representación es algo inexplicable para muchos periódicos con un alto sentido de la moral».

Un crítico inglés escribió lo siguiente tras el estreno londinense de Tosca de Puccini:

Quienes se hallaban presentes [...] no estaban preparados para los asquerosos efectos provocados al ilustrar por medio de la música las escenas de torturas y asesinatos de la obra de Sardou. La combinación de un arte puro con escenas tan esencialmente brutales y desmoralizantes [...] tiene como resultado un contraste que produce náuseas. Habrá quienes se entretengan con esta sensación, pero todos los auténticos amantes del arte noble deplorarán conmigo que se lo prostituya de ese modo. ¿Qué tiene que ver la música con un hombre lujurioso que acosa a una mujer indefensa, o con los últimos estertores de un canalla asesinado?

Para los anglosajones decentes, incluidos los críticos musicales, París siempre ha sido un símbolo seductor e impactante de desvergonzada depravación, el epicentro de la inmoralidad. Tras la primera representación en los Estados Unidos de la ópera Louise de Charpentier, H. E. Krehbiel escribió la siguiente reseña aparecida en el New York Tribune del 4 de enero de 1908:

Esta es una ópera parisina por su inmoralidad. Combinada con el relato, que glorifica la promiscuidad de París y se burla de la virtud, la santidad de los lazos familiares y las instituciones en las que siempre se han basado y siempre se han de basar la estabilidad social y el bienestar humano, la música también puede tacharse de inmoral [...]. Para el anarquismo intelectual y moral que prevalece universalmente entre los pueblos de la cultura occidental, que anhela que el idealismo sea atropellado, que se ridiculice todo lo sagrado, que los altos conceptos de la belleza y el deber se arrastren por el fango y que la fealdad, la bestialidad y la brutalidad se suban a un pedestal, tiene un poderoso atractivo.

El naturalismo erótico de la ópera de Shostakovich Lady Macbeth de Mzensk fue denunciado, en un artículo concebido con fines políticos y publicado en el Pravda moscovita, como un producto neurótico de la decadencia burguesa. También escandalizó a algunos oyentes y críticos que asistieron a la representación de Nueva York. W. J. Henderson escribía en el Sun del 9 de febrero de 1935:

Lady Macbeth de Mzensk es una ópera de alcoba. Vemos numerosos abrazos de los dos pecadores murmurando y dando vueltas en la cama, ya que se ha eliminado un lado de la casa para que no perdamos detalle. Para sus primeros abrazos, el compositor ha escrito una música que supera a cualquier otra cosa del mundo en términos de realismo y animalismo brutal. Desde luego, podemos permitirnos los superlativos para describir esta pieza. Shostakovich es, sin lugar a dudas, el principal compositor de música pornográfica de la historia de este arte. Ha llevado a cabo la proeza de escribir pasajes que, al retratar fielmente lo que tiene lugar en la escena, se vuelven obscenos. [...] Y para rematar este logro le ha dado al trombón un expresivo legato, procedente del jazz, que expresa la saciedad, y esta vulgar manera de articular las frases, que se vuelve diez veces más ofensiva por su inconfundible propósito, vuelve en la última escena para ayudarnos a comprender lo hastiado de su querida que está el amante. Toda la escena es apenas mejor que una glorificación de la clase de cosas que se escriben con lápices obscenos en las paredes de los retretes.

Los custodios de la moral pública se escandalizaron profundamente ante el ascenso de la música sincopada en los Estados Unidos a finales del siglo XIX. El Musical Courier, en un editorial titulado «Música degenerada» que apareció en su edición del 13 de septiembre de 1899, tomaba nota del nuevo peligro: «Una ola de música vulgar, indecente y provocativa ha inundado el país. Se ha impuesto el ragtime, y el cake-walk con sus posturas obscenas, su gestos lascivos [...]. Nuestros niños y nuestros jóvenes se ven expuestos constantemente a la contigüidad, a la monótona erosión de esta música vulgarizadora. Es deprimente desde el punto de vista artístico y desde el moral, y debería ser sofocada desde la prensa y la Iglesia».

El reverendísimo Francis J. L. Beckman, arzobispo de Dubuque, afirmó ante el Consejo Nacional de Mujeres Católicas, reunido en Biloxi (Mississippi), el 25 de octubre de 1938: «Un sistema musical degenerado y desmoralizador, bautizado con el desagradable nombre de “swing”, anda suelto y se dedica a roer la fibra moral de la gente joven [...]. ¡Las jam sessions, el jitterbug y las orgías rítmicas caníbales están seduciendo a nuestra juventud y guiándola hacia el sendero que conduce al infierno!».

En Rusia, la música popular estadounidense fue condenada por ser un «caos rítmicamente organizado de sonidos feos y neuropatológicos». Los líderes de las bandas de jazz estadounidenses se calificaban, en las publicaciones soviéticas, de «bandidos del jazz».

Máximo Gorki, para quien la música de baile estadounidense era una perversión capitalista, contó con las siguientes palabras la impresión que le había producido un concierto de una banda de jazz:

Un martillito idiota golpea secamente: uno, dos, tres, diez, veinte golpes. Entonces, como un terrón de barro arrojado en el agua cristalina, comienzan los gritos salvajes, los silbidos, el traqueteo, los lamentos, los gemidos, las carcajadas. Se oyen gritos bestiales: caballos relinchando, el chillido de un cerdo, jumentos rebuznando, el lujurioso croar de un sapo monstruoso [...]. Este popurrí insoportable y atroz de sonidos brutales está subordinado a un ritmo apenas perceptible. Al escuchar durante un minuto o dos esta música escandalosa, uno se imagina una orquesta de lunáticos y maniacos sexuales dirigida por una mezcla de hombre y semental que marcara el tiempo con un falo enorme.

Sir Richard R. Terry pensaba que el jazz era un desafío a la raza blanca. En Voodooism in Music [El vuduismo en la música] escribió:

Las razas blancas, en este momento, se encuentran sumergidas en un torrente de sentimentalidad negroide. El hot jazz, el fox-trot y el black bottom entretienen a los jóvenes; los negro spirituals hacen llorar a los adultos; los crooners cuentan, entre lamentos, sus necedades eróticas por la radio noche tras noche. Hemos llegado a aceptar todos estos fenómenos sin oponer ninguna resistencia [...]. Se puede considerar que son meras diversiones y no ver el paganismo que hay en ellas, pero el observador atento no dejará de notar que en un futuro no muy lejano, la Iglesia católica será la única barrera que encuentren los paganos en su camino.

El compositor y teósofo inglés Cyril Scott acusó al jazz de ser obra de Satanás: «Tras la diseminación del jazz, que indudablemente fue organizada por las fuerzas oscuras, se ha puesto de manifiesto de un modo muy perceptible un declive de la moral sexual. Mientras que en cierto momento las mujeres se conformaban con un flirteo decoroso, ahora son muy numerosas las que se dedican a buscar aventuras eróticas y, de este modo, han convertido la pasión sexual en una especie de hobby».

En los campos de la danza, el arte, la literatura y la política, el fenómeno psicológico del rechazo a lo desconocido opera con tanta fuerza como en el de la música. En la Enciclopedia de Rees, publicada en Londres en 1805, se execraba al viejo y respetable vals de este modo: «El vals es una licenciosa danza alemana de invención moderna. Tras haber contemplado a un selecto grupo de extranjeros bailándolo, no pudimos evitar reflexionar sobre lo incómoda que se sentiría una madre inglesa al ver a su hija tratada con tanta familiaridad y más aún al ser testigo de la libertad con que las féminas devuelven dicho trato».

Cuando el tango invadió Europa, en 1913, tanto la prensa como la Iglesia y la Corona expresaron su escándalo y su consternación. En su mensaje del 1 de enero de 1914, el arzobispo de París amenazó a los adeptos al tango con la excomunión: «Condenamos el baile de origen extranjero llamado “tango”, que atenta contra la moral por su carácter lascivo. Los cristianos deberían en conciencia negarse a participar en él. Los confesores, al administrar el sacramento de la penitencia, han de reforzar esta orden». El cardenal O’Connell, de Boston, afirmó: «Si esta fémina que baila tango es la nueva mujer, que Dios nos libre del desarrollo futuro de esta criatura anormal».

Para defender el honor de su país, el embajador de Argentina en París se vio obligado a declarar formalmente que el tango era «un baile característico de las casas de mala fama de Buenos Aires y nunca se cultiva en los ambientes respetables».

Las posturas insinuantes del ballet moderno enardecieron a los moralistas tanto como la lascivia de la ópera. Cuando en 1912 Diaghilev presentó la obra de Debussy Preludio a la siesta de un fauno, con Nijinsky, ante el público parisino, hubo un clamor de indignación entre la prensa más reaccionaria de la ciudad. Calmette, el director de Le Figaro, se negó a publicar una reseña del montaje, como era habitual, argumentando que su realismo animal à la russe era una falta de decencia. Diaghilev hizo una declaración de protesta en la que decía, entre otras cosas, que la interpretación de Nijinsky había recibido grandes elogios del escultor Rodin, a lo cual Calmette contestó que Rodin no estaba libre de culpa, pues había expuesto imágenes obscenas en un edificio que anteriormente estaba ocupado por una iglesia. Sin embargo, el sentido moral de Calmette no le impidió publicar, con fines políticos, la correspondencia íntima que habían mantenido el ministro francés Caillaux y la señora Caillaux antes de casarse. Un día, la señora Caillaux entró en el despacho de Calmette y lo mató a tiros. Tras el subsiguiente juicio, el jurado se mostró empático con ella y la absolvió, considerando que había actuado impulsivamente.

Cuando Isadora Duncan bailó descalza en Boston, en octubre de 1922, el alcalde de la ciudad, Curley, emitió de inmediato una orden prohibiéndole nuevas apariciones públicas. La señorita Duncan se sacudió el polvo de los pies —en sentido figurado— y le dijo a un periodista de Nueva York que «toda la vulgaridad puritana se centra en Boston», añadiendo que «mostrar el cuerpo es arte; ocultarlo es vulgar».

Los pintores modernistas han sido atacados con tanta saña como los compositores. La publicación francesa L’Artiste afirmaba en su edición de mayo de 1874: «Monsieur Cézanne es un loco que padece delirium tremens [...]. Sus extrañas formas son producto del hachís y están inspiradas en un enjambre de visiones descabelladas».

Gasperini, un antiwagneriano francés del siglo XIX, establece un paralelismo entre la música del futuro y un putativo arte del futuro. ¿Cómo iba a saber que, solo medio siglo más tarde, su caricatura del arte moderno llegaría a ser una excelente descripción de la técnica de la distorsión y la transposición angular? He aquí lo que escribió, citado por Le Ménestrel del 20 de agosto de 1865: «¿Quieren saber cómo será la música del futuro? Supongamos que un escultor a quien la naturaleza no le gustase en demasía quisiera hacer una estatua siguiendo sus caprichos. ¿Qué es lo que haría? Exactamente lo contrario de lo que se había hecho antes. En vez de colocar la boca paralela a la barbilla, cincelaría una boca perpendicular; en el lugar de la nariz, pondría una mejilla; y en vez de los dos ojos generalmente aceptados, un único ojo en el centro de la frente. Entonces levantaría la cabeza con orgullo y exclamaría: “¡Así es la escultura del futuro!”».

Leo Stein recordaba a su hermana Gertrude y a su común amigo Picasso con cierta irritación: «En mi opinión, se dedican a producir la peor basura que puede hallarse».

Albert Wolff, el crítico de arte francés, escribió en 1874: «Traten de explicarle a monsieur Renoir que el torso de una mujer no es una masa de carne en descomposición, con violentas manchas verdes propias de un cadáver en completo estado de putrefacción».

El Churchman publicaba este dictamen en 1886: «Degas no es más que un voyeur que opera entre bastidores y en los camerinos de las bailarinas de ballet, haciendo solo caricaturas de la feminidad más devaluada y corrupta, más asquerosa y ofensiva. No hace falta una perspicacia especial para darse cuenta de que en estas paredes se halla el arte satánico que sin lugar a dudas encuentra su inspiración en las llamas del infierno».

En 1921, el naturalista estadounidense John Burroughs escribía en la revista Current Opinion: «He estado hojeando un libro ilustrado que se llama Noa Noa, obra de un francés, Paul Gauguin, donde se describe, o se pretende describir, un viaje a Tahití. Muchos de los personajes están distorsionados y todos parecen manchados, como si los hubieran frotado con negro de humo o con polvo de carbón. Cuando un parisino se vuelve degenerado, es el peor de los degenerados: un degenerado exquisito y perfumado».

El teatro psicológico de fin de siècle irritó enormemente a los moralistas. El crítico teatral estadounidense William Winter escribió en el New York Tribune del 6 de febrero de 1900: «No hay señal más segura de perversión mental y moral que el gusto por la literatura y el arte decadentes: la mórbida basura de autores como Ibsen, Pinero y Maeterlinck. Ningún hombre que goce de buena salud presta atención a esa clase de cosas. Es más probable que se dedique a rondar los mataderos para disfrutar del olor de las vísceras».

Walt Whitman recibió vituperios muy duros. «Walt Whitman está tan lejos del arte como un cerdo de las matemáticas», publicó The London Critic en 1855. «La principal cuestión que plantea Hojas de hierba —comentaba el New York Tribune en noviembre de 1881— es si alguien, incluso un poeta, debería quitarse los pantalones en medio del mercado».

Como en el campo de las artes y la literatura, en el de las convenciones sociales las novedades siempre causan escándalo. En su entretenida historia de los modales, Learning How to Behave [Aprender a comportarse], Arthur Schlesinger sénior cita el siguiente pasaje de un antiguo libro sobre etiqueta: «Creemos que las posibilidades de una joven de tener un futuro feliz son escasas si se la ve en público con un caballero que está fumando». Pero las cosas se pondrían aún peor: «Las damas ya no aparentan disgusto ante el olor del tabaco, ni siquiera en la mesa», revelaba un libro sobre etiqueta publicado en 1887. Y finalmente, en una edición posterior, llegó esta impactante noticia: «Hay mujeres, y hay mujeres en América —en ciertos ambientes— que fuman».

El espantoso secreto de la ópera de Wolf-Ferrari El secreto de Susana es que Susana, subrepticiamente, se fuma un cigarrillo de vez en cuando. Su marido, al encontrar un cenicero con una colilla, sospecha que Susana ha recibido a un caballero. Al final se queda tan consternado como aliviado cuando descubre que ha sido Susana quien se ha fumado el misterioso cigarrillo, y todo concluye felizmente.

Todavía en 1923, los varones de algunas zonas de Estados Unidos consideraban a las mujeres que fumaban como criaturas del mal que merecían la muerte por su transgresión. La siguiente historia apareció en el New York Times del 12 de noviembre de 1923:

MATA A ESPOSA QUE TENÍA UN PAQUETE DE CIGARRILLOS

CLARKSBURG, WEST VIRGINIA.— Cuando la bella Luella Mae Hedge, casada hacía cinco meses, se negó a explicar cómo había llegado a tener un paquete de cigarrillos, su marido, Okey Hedge, la mató de un tiro. Hedge dijo que se había enfadado por encontrar el paquete de cigarrillos en la cartera de ella y por la forma burlona en que se había reído cuando la interrogó al respecto.

En el campo de la política, el rechazo de lo desconocido se pone de manifiesto cada vez que se debaten leyes liberales. El senador estadounidense Daniel Webster y los presidentes John Adams y James Madison se conjuraron contra el sufragio universal, rechazando este sistema por ser «demasiado democrático» y por otorgarle poder político a la «población ovina de los pueblos y las ciudades de nuestra nación». El movimiento a favor del sufragio femenino provocó protestas aún mayores. Un editorial aparecido en Harper’s Magazine en noviembre de 1853 empleaba una metáfora musical para transmitir su argumento antisufragista: «Este desvergonzado socialismo femenino desafía a un tiempo a los apóstoles y a los profetas. Nada podría ser más antibíblico que permitir que las mujeres voten [...]. En vez del instrumento deliciosamente armónico que procede de la afinación adecuada de las relaciones sexuales, convertiría a la vida humana en algo monocorde y desafinado, y tal vez, en última instancia, en un caos de disonancias estridentes y brutales».

La oposición oscurantista a las ideas novedosas en el ámbito de la ciencia a menudo se lleva a cabo en nombre del pensamiento racional y la lógica. Fromondo de Amberes propuso un argumento que debió parecerle incontestable contra la rotación de la Tierra: «Los edificios y la propia tierra saldrían volando con ese movimiento tan rápido, así que los hombres necesitarían tener garras como las de los gatos para poder sujetarse a la superficie terrestre».

En Elementos de la física, Melanchton escribe: «Los ojos son testigos de que los cielos rotan cada veinticuatro horas. Pero algunos hombres, bien por su amor a la novedad, bien para realizar una exhibición de ingenio, han llegado a la conclusión de que es la Tierra la que se mueve. Afirmar dichas ideas en público es una falta de honestidad y de decencia, y un ejemplo sumamente pernicioso».

Escipión Chiaramonti afirmó: «Los animales, que se mueven, tienen extremidades y músculos; la Tierra no tiene extremidades ni músculos; por lo tanto, no se mueve».

El doctor John Lightfoot, vicedecano de la Universidad de Cambridge, anunció, como resultado de su estudio de las Escrituras, que «el cielo y la tierra fueron creados juntos, en el mismo instante, el 23 de octubre del año 4004 a. C., a las nueve de la mañana». Cuando comenzaron a acumularse pruebas geológicas y paleontológicas que demostraban que las cosas existían antes del 23 de octubre de 4004 a. C., los fundamentalistas dieron una ingeniosa explicación en un panfleto, Una refutación breve y completa de la teoría antibíblica de los geólogos, publicado en Londres en 1853: «Todos los organismos hallados en las profundidades de la Tierra se hicieron al principio de los seis días de la creación, como modelos para las plantas y los animales que se crearían los días tercero, quinto y sexto».

El cardenal Manning declaró que la teoría de Darwin era «una filosofía brutal, es decir, que no hay Dios y que el mono es nuestro Adán». Disraeli acuñó una famosa frase cuando dijo: «La cuestión es esta: ¿El hombre es un mono o un ángel? Yo, mi Señor, estoy del lado de los ángeles».

El doctor Nicolas Joly de Toulouse se burlaba de Pasteur: «Es absurdo pensar —afirmó— que los gérmenes que provocan la fermentación y la putrefacción proceden del aire; la atmósfera tendría que ser tan espesa como un puré de guisantes si así fuera».

El obispo Berkeley argumentó con fervor en contra de la racionalidad del cálculo diferencial. En su artículo, «El analista o un discurso dirigido a un matemático infiel», escribió:

Cuanto más analiza y examina estas ideas, más perdida y perpleja se halla la mente; los objetos al principio son fugaces e ínfimos y pronto se desvanecen y se pierden de vista. Desde luego, en cualquier sentido, una segunda o tercera fluxión parece un oscuro misterio. La celeridad incipiente de una celeridad incipiente, el incremento emergente de un incremento emergente, es decir, de una cosa que no tiene magnitud [...]. Y ¿qué son esas fluxiones? Las velocidades de incrementos evanescentes. Y ¿qué son esos incrementos evanescentes? No son cantidades finitas ni cantidades infinitamente pequeñas, ni nada de nada. ¿Acaso no podemos decir que son los fantasmas de cantidades difuntas?

La famosa fórmula de Einstein que subyace a la liberación de energía atómica fue puesta en ridículo en La teoría de Einstein explicada y analizada, un libro de Samuel H. Guggenheimer:

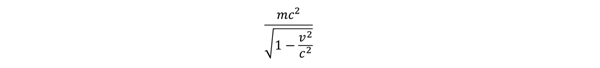

Es conveniente darse cuenta del peligro que conlleva confiar demasiado en las abstracciones matemáticas, como hace la formulación de Einstein, que aplica sus transformaciones a problemas relacionados con la adición de energía a masas en movimiento. Nos cuenta que la energía cinética de una masa m ya no viene dada por la expresión

sino, según la transformación de Lorentz, por la expresión

donde v es la velocidad de m, y c es la velocidad de la luz. En otras palabras, la energía, para todas las velocidades ordinarias, se convierte en mc2, lo cual significa la masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz. Esta es, sin lugar a dudas, una expresión carente de sentido salvo que el valor de c se elimine convirtiéndolo en una unidad, cosa que el profesor sabe perfectamente.

La posibilidad de liberar energía atómica de un modo controlado se consideró absurda hasta 1931, como muestra el libro El universo, de Frank Allen, publicado ese año. «Si se ideara algún método para liberar energía —escribió—, lo cual en el presente es imposible, y no parece probable que se logre en el futuro [...], el experimentador, su laboratorio e incluso su ciudad quedarían destruidos de inmediato».

La siguiente historia ilustra cómo en algunas ocasiones hay que aceptar por la fuerza ciertas teorías que con anterioridad parecían indefendibles. En una primera clase de química, en la década de 1890, el profesor escribió con grandes letras en la esquina izquierda de la pizarra: LOS ELEMENTOS NO SON TRANSMUTABLES. Pero después de la clase, el conserje colocó una estantería contra la pizarra, tapando lo que estaba escrito. Pasaron unos cuantos años y se descubrió el radio. El profesor anunció que iba a dar una clase especial sobre la transmutación atómica. Necesitaba toda la pizarra para apuntar sus fórmulas, de modo que pidió que retiraran la estantería. Los estudiantes, muy asombrados, vieron las palabras escritas con tiza en la época de la intransmutabilidad: LOS ELEMENTOS NO SON TRANSMUTABLES.

Incluso la armonía de las esferas se ha modernizado, si creemos lo que dicen los astrónomos con mentalidad más clásica. El New York Times del 27 de agosto de 1950 sacó a colación la música cuando informó de que se había inventado un telescopio de radio que registraba la electricidad estática de galaxias lejanas: «Si esta es la música de las esferas, se parece más a las cacofonías de los compositores modernos que a la armonía que ensalzaban los antiguos griegos».

El primer Schimpflexikon musical, limitado a invectivas contra Wagner, fue compilado por Wilhelm Tappert y publicado en 1877 bajo el inflexible título de Ein Wagner-Lexikon. Wörterbuch der Unhöflichkeit, enthaltend grobe, höhnende, gehässige und verleumderische Ausdrücke welche gegen den Meister Richard Wagner, seine Werke und seine Anhänger von den Feinden und Spöttern gebraucht worden sind, zur Gemütsergötzung in müssingen Stunden gesammelt [Un repertorio wagneriano. Diccionario de groserías que contiene expresiones duras, burlonas, difamatorias y llenas de odio contra el maestro Richard Wagner, su obra y sus seguidores, empleadas por sus enemigos y quienes no lo toman en serio para deleitarse en sus ratos de ocio]. Las diversas entradas de este Repertorio wagneriano dan una idea de lo que pueden llegar a decir los críticos de un hombre al que realmente odian. La virulencia y la animosidad que bullen en el inflamado pecho del vilipendiador que espeta vituperios con la boca llena de espuma llegan a su punto álgido en un estallido verbal hallado donde menos se lo espera, en un tratado sobre el teatro español, obra del historiador alemán J. L. Klein. Esto es lo que escribió:

La orgía wagneriana, salvaje y descontrolada, un barullo de metales, sartenes y cazos de latón, un estrépito chino o caribeño producido con palos de madera y cuchillos de escalpar que parecen querer reventarnos los tímpanos [...]. Una esterilidad sin alma, la anulación de cualquier melodía, de cualquier encanto tonal, de cualquier música [...]. El goce de destruir cualquier esencia tonal, propagando una furia satánica por medio de la orquesta, los maullidos diabólicos y libidinosos, una música calumniosa y portadora de armas de fuego, con un acompañamiento orquestal que es como un puñetazo en la cara [...]. Por lo tanto, la fascinación secreta que hace que esta música sea la predilecta de la realeza más imbécil, el juguete de las camarillas, de los cortesanos aduladores cubiertos de babas reptilianas y de las apáticas mujeres histéricas que parasitan las cortes y necesitan una estimulación galvánica mediante tratamiento instrumental masivo para que sus piernas de batracio, hastiadas de placer, comiencen a sufrir violentas convulsiones [...] el barullo diabólico de este necio, repleto de metales y serrín, pomposo, en una exaltación del yo enloquecidamente destructiva, a través de los mefíticos miasmas venenosos de Mefistófeles, del Compositor Oficial de la Corte de Belcebú y Director General de la Música del Averno: Wagner.

Esta diatriba sin duda supera, en lo que respecta a la intensidad pura de la verborrea injuriosa, a la obra clásica del vilipendio estadounidense, perpetrado por W. C. Brann, de Waco (Texas), contra el director de un periódico: «No puedo evitar preguntarme que sucederá con el director de Los Angeles Times cuando el aliento abandone su cuerpo feculento y la muerte haga que se detenga el traqueteo de su malograda mente. No puede echarse al mar para que no se envenenen los peces. No puede dejarse suspendido en el aire, como el ataúd de Mahoma, para que los mundos que se mueven en círculos, tratando de evitar la contaminación, no se choquen, destruyan el universo y den lugar al retorno del caos y la noche abisal. Este maldito bribón es un incordio en manos de la deidad, y tengo cierta curiosidad por saber qué hará Él, llegado el momento».

¿Por qué los críticos musicales, que en la vida privada suelen ser criaturas de lo más apacibles, recurren con tanta frecuencia al lenguaje del vituperio?

Tal vez Philip Hale proporcionara una respuesta a esta paradoja psicológica cuando comentó, en el Journal de Boston del 14 de enero de 1893, la invectiva de Hanslick contra el Concierto para violín de Tchaikovsky (el crítico había dicho que esta obra apestaba al oído) con las siguientes palabras: «Creo que la violencia del doctor Hanslick estaba inspirada tanto por el deseo de escribir un artículo legible como por la justa indignación».

Nicolas Slonimsky