Origen y etimología de los cigarrales

El origen histórico de los cigarrales se remonta al siglo XI. Tras la caída del Califato de Córdoba, Toledo emerge como la principal ciudad de la España musulmana y su población crece rápidamente, originándose un grave problema de abastecimiento. Las fértiles vegas del Tajo están totalmente cultivadas y la necesaria expansión agrícola se extiende por los alcores de los cigarrales. Se aprovecha el agua que existe en su subsuelo mediante pozos y norias, que conforman un avanzado sistema de riego, y se construye una cadena de torres de vigilancia sobre los promontorios más altos. Pero será en el siglo XVI cuando estas propiedades se configuren como hoy las conocemos. La ordenanza municipal que permitió en ese siglo cercarlas para protegerlas del ganado trashumante contribuyó a darles un nuevo y definitivo carácter como lugar de recogimiento y disfrute.

La acuñación del término cigarral es necesariamente anterior a su utilización literaria, que se limitó a recoger una denominación existente. La investigación de las escrituras notariales de esa época constituye una fuente todavía no explorada en cuanto a la antigüedad del nombre. En 1576 aparece por primera vez publicado en el Memorial de las cosas notables de la Ciudad Imperial de Toledo, de Luis Hurtado de Toledo, pero Sebastián de Horozco[1] ya lo había utilizado antes en el poema erótico «Cuento donoso de un bigardo, y una dama, y un lagarto», de su Cancionero (c. 1540-1579):

Esta dama se fue un día

a holgar a un cigarral,

y a la sazón que dormía

un lagarto que allí avía

se le entró en el proxenal…

En 1611 Sebastián de Covarrubias, hijo de Sebastián de Horozco, escribió en su Tesoro de la lengua castellana o española, que en Toledo llaman cigarrales a «ciertas heredades, no lejos de la ciudad, en aquellas cuestas que ordinariamente son unos cercados pequeños; las más tienen fuentes, con que riegan alguna cosa; tienen árboles frutales, de secano, un pedazo de viña, olivas, higueras, y una casita donde recogerse el señor cuando va allá. Pero algunos cigarrales destos son famosos, de gran valor y recreación, aunque de tanto gasto como provecho. El padre Guadix dice ser nombre arábigo, y que vale tanto como casa pequeña»[2].

La primera edición del Diccionario de la Real Academia Española, conocida como Diccionario de autoridades, publicada en 1729, también recoge la equivocada etimología del P. Guadix: «En Toledo se llaman así unas huertas cercadas, donde hay árboles frutales, y también sus casas, para irse a divertir los dueños y otras familias, en diferentes estaciones del año. Es voz árabe —según el P. Guadix— que vale Casa pequeña».

En 1857, Sixto Ramón Parro, autor de la mejor guía de Toledo que se haya escrito hasta ahora, describe los cigarrales de entonces: «Son unos cercados, ordinariamente de poca extensión, en que hay plantío de olivas y frutales, con especialidad de que produce los exquisitos y renombrados albaricoques toledanos, y por lo regular tienen casa cómoda, así para los guardas, que se titulan cigarraleros y las habitan con sus familias formando una barriada de no escasa población, como para los dueños que disfrutan frecuentemente de ellas para irse a comer o buscar solaz en el campo contra los enojos de la ciudad». Parro también relata que la ermita de San Jerónimo se profanó en el siglo XIX y que un prebendado de la Catedral —M. Vázquez— la rehabilitó para el culto, añadiendo que la casa convento de San Julián se encontraba bastante arruinada. Ambas edificaciones, ermita y convento, conforman el Cigarral cuya memoria ocupa estas páginas.

Actualmente, el Diccionario de la Real Academia dice que cigarral es «casa de recreo y huerto que la rodea, en los alrededores de Toledo y con vistas a la ciudad». En realidad, la huerta, cuando se mantiene, obedece tan solo a un sentimiento romántico y los cigarrales son frecuentemente viviendas permanentes. En 2004 había doscientos trece, que ocupaban una superficie total de 389 hectáreas. A lo largo del siglo XX, han pasado de tener una media de doce hectáreas por cigarral a unos dieciocho mil metros cuadrados, y solo quedan seis que tienen más de diez hectáreas. La mayoría de estos cigarrales proceden de una parcelación de cigarrales anteriores, realizada en la segunda mitad del siglo XX, y carecen de carácter e incluso de vistas.

La etimología de la palabra cigarral ha hecho correr ríos de tinta y ha azuzado las más infundadas y pintorescas especulaciones. Como hemos visto, Covarrubias recogía la suposición del padre Guadix que atribuía al vocablo un origen árabe que vendría a significar «casa pequeña». El arabista Pascual Gayangos, en el siglo XIX, hacía derivar la voz de «siguiera», en árabe «lugar de manantiales». Martín Gamero en su obra Los cigarrales de Toledo —publicada en 1857—, sostenía que cigarral era una palabra híbrida del árabe «cib» —equivalente a «señor»— y del latín «glarea», —que significa «regocijo en la casa de campo»—, que vendría a decir «casa de campo preparada con esmero para su dueño». Unamuno aventuró otra hipótesis durante una conversación celebrada en Salamanca el 4 de abril de 1921, que mi abuelo anotó en el margen de una página del libro que le había regalado días antes Pérez de Ayala: «Unamuno cree, según me dice, que “cigarral” viene de cigorro, esto es, cimborrio, sitio alto y eminente. “Cigorrales” llamaríanse primeramente y luego “cigarrales” a causa de su situación elevada». En su día consulté estas hipótesis con Emilio García Gómez, maestro de arabistas, y las desdeñó todas. Sin demasiado convencimiento apuntó como posible lo siguiente: en la España árabe la higuera era un árbol tan extendido que se convirtió en nombre genérico; arboleda se decía «figueral», pudiendo ser cigarral una derivación fonética de esta palabra árabe, aplicada en Toledo a unas fincas que contaban con numeroso arbolado.

Los viajeros ingleses del siglo XIX, verdaderos artífices de la España de pandereta, en ocasiones con fundamento pero más frecuentemente inventándosela, afirmaron que estas propiedades se llamaban cigarrales porque eran los lugares a donde los clérigos toledanos se retiraban para fumar a escondidas sus cigarros, y hubo hasta quien fabuló con la existencia de un tal Mr. Cigarral que prestó su nombre a la primera de estas fincas.

La interpretación del jesuita Jerónimo Román de la Higuera[3], a principios del siglo XVII, parece la más acertada: «Los cigarrales son así dichos porque en el estío cantan allí mucho las cigarras». La experiencia de escuchar su incansable coro en las calurosas jornadas del verano es concluyente y abona como definitiva esta etimología. El hecho, además, de que el término cigarral sea relativamente moderno, es un argumento más a favor de esta tesis que algunos tacharán de poco imaginativa, como si la etimología perteneciera al reino de la ficción y no al de la ciencia. Y, sin embargo, los recientes descubrimientos que confirman el origen islámico de estas explotaciones agrarias reabren la posibilidad de imaginarnos una raíz árabe para el término cigarral, quizás en la línea apuntada por García Gómez. En Toledo la niebla del misterio difumina siempre la frontera entre la leyenda y la historia, la apariencia y la realidad.

El Cigarral de Menores

Cigarrales de Toledo es el título de la célebre obra de Tirso de Molina, publicada en 1624, que constituye la verdadera ejecutoria de estas propiedades toledanas, distinguidas desde entonces con el atributo de la fama.

Tirso de Molina, Cigarrales de Toledo, portada de la primera edición (Madrid, 1624)

David Blázquez, Toledo

De los veinte cigarrales que Tirso relaciona, solo subsisten siete[4], tras la reciente destrucción de los cigarrales del Bosque y Buenavista. Son venerables vestigios del pasado, pero también fuente de referencia de los nuevos cigarrales, el espejo en el que estos se miran para merecer su tradicional e ilustre nombre. En palabras del arquitecto y académico Fernando Chueca, «de todos ellos, el Cigarral de Menores es el más interesante y característico, por su tipismo y belleza arquitectónica, por su adecuación al lugar y al paisaje, y por haber sido durante muchos años el hogar predilecto del Dr. Marañón que le dio renombre internacional».

Jerónimo Román de la Higuera, en su obra Historia eclesiástica de la imperial ciudad de Toledo y su tierra escribe que «los cigarrales más preciados son los que están pasando el puente de San Martín. En general, los aires destos cigarrales son los más saludables de toda esta tierra. Cógense en ellos las mejores y más hermosas rosas de toda España». Entre ellos se encuentra el Cigarral de Menores.

Tirso de Molina lo describe como un lugar apacible con un jardín, «pedazo del de Adán que es la envidia de los sitios más soberbios». Sus paredes «se visten con doseles de naranjos y limoneros pegados a ellas, que sirven de escalas a jazmines, parras y nogales, no dejando blanco en sus piedras». Está situado a media ladera, en el paraje de San Jerónimo, al abrigo de los vientos, enfrente de la ciudad, en una posición privilegiada por su vista y por el agua que recogen sus pozos. Se llega a él desde el puente de San Martín, por una empinada cuesta que discurre entre tapiales de piedra y adobe, pasando por delante de la ermita de San Jerónimo, que en origen le pertenecía. Modernamente se abrió una segunda entrada desde la carretera de Piedrabuena para facilitar el acceso en coche. Los linderos del Cigarral se han ido modificando con el paso del tiempo y hoy abarcan una superficie de casi quince hectáreas.

Benjamín Palencia, El puente de San Martín

David Blázquez, Toledo

El convento y los jardines

El edificio del antiguo convento es una ampliación de la villa renacentista que Juan Bautista Monegro construyó hacia 1600. Consta de dos plantas con un gracioso movimiento de planos y niveles. La construcción es sencilla y en parte está recubierta por una tupida hiedra. Una loggia de tres arcos sobre columnas toscanas y la espadaña ponen una nota de distinción en su arquitectura. La capilla, adornada con yeserías mudéjares[5], se encuentra en la planta baja y se abre sobre el mismo pórtico, así como el antiguo refectorio. Desde este se pasa a la biblioteca y al recoleto despacho de mi abuelo. La escalera principal, con preciosos azulejos de cuerda seca, abierta al pórtico, sube a la planta alta, donde antes estaban las celdas de los monjes y ahora se encuentran los dormitorios y los cuartos de estar.

La espadaña de la fachada principal del Cigarral

David Blázquez, Toledo

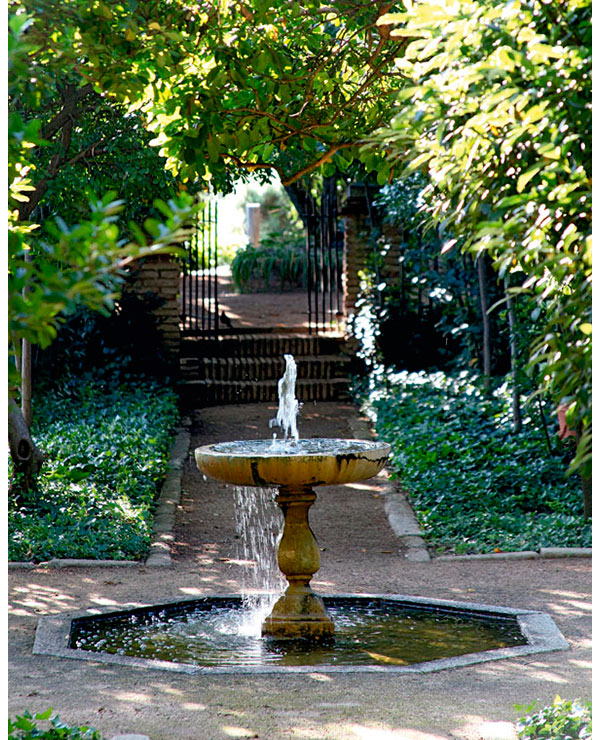

Uno de los mayores encantos del edificio se debe al juego de sus plazoletas y jardines aterrazados, que integran armoniosamente los diferentes niveles del terreno. Parterres de rosales blancos enmarcados por setos de mirto. Granados, membrillos y madroños. Tiestos con boj, pequeños granados y geranios. Más rosales entre hiedras y jazmines. Escaleras de ladrillo y azulejo. Un estanque, fuentes de piedra y mármol y otra, fascinante, de Cristina Iglesias que aflora un manantial sobre un lecho poético de hojas de verde y plata. Transparentes cancelas de hierro y globos de granito bajo la sombra frondosa de los negrillos centenarios.

Tras estos jardines aparece amablemente el campo. Es un paisaje italianizante, un oasis de sensualidad y vegetación entre suaves colinas plateadas de olivos. Y almendros, moreras, higueras, granados, almeces y cipreses. En los linderos crecen exóticas pitas y chumberas. En algunas partes no labradas quedan vestigios de un paisaje anterior poblado de recias encinas y melancólicos enebros, retamas de floración amarilla, zumaques y cornicabras que en otoño parecen hogueras.

El olivar con jaramagos en primavera

Gregorio Marañón

Las estaciones

El otoño es un tiempo de paso. Sus primeras lluvias dejan un maravilloso olor a tierra mojada, arrastran el calor polvoriento del verano, reverdecen el campo. Los días son claros, agradables y declinantes. Las hojas de los árboles amarillean en contraste con el encarnado de las cornicabras. Con los primeros fríos encendemos la chimenea —de nuevo un olor límpido, el del humo de la leña de encina haciéndose aire— y los tiestos de los geranios y los granados se guardan en el invernadero de cristales emplomados y antiguas columnas de piedra.

En invierno recogemos la aceituna de los olivos, vareando las ramas siempre al alcance. Como un benéfico pedrisco, el fruto negro y frío se precipita cubriendo las mantas extendidas al pie del árbol. Entre dieciocho mil kilos y nada, así de extrema es nuestra cosecha que, cuando la hay, produce un aceite de oro muy puro que sabe a gloria. Al despertar febrero florecen los almendros con el inconfundible olor a miel de su blancura. Entonces el invierno en el Cigarral parece detenerse, titubeante entre las oscuras heladas nocturnas y los cálidos soles del mediodía. Rara vez nieva, pero cuando lo hace el Cigarral adquiere la belleza de un paisaje virgen de montaña.

Fachada del invernadero

Amaya Aznar, Madrid

La primavera irrumpe súbitamente y entonces los tiestos abandonan el invernadero. Es la temporada más grata. Todo brota pujante, entre sonidos de pájaros y colores. El campo verde se cubre de jaramagos y amapolas. Los lirios abren su flor barroca y el paseo de los lilos exhala el inolvidable perfume de mi niñez, cuando en las vacaciones de Semana Santa regresábamos a nuestro paraíso para esperar la llegada del conejo de Pascua. En las partes más agrestes crecen evanescentes orquídeas como mariposas y otras florecillas silvestres, retamas, tomillos y romeros.

El temprano estío es fecundo y asolador. La huerta ofrece entonces su rica cosecha de hortalizas y deseos. Las almendras se recogen, separándose las dulces de las amargas. De la higuera que está junto al estanque de los peces arrancamos los mejores higos, que rezuman almíbar transparente. Membrillos, cerezos, manzanos, albaricoques, nísperos, racimos de uvas verdes y malvas, granadas coronadas con sus abiertos costados de jugosos rubíes, maduran en las ramas mientras las aves impacientes las van catando, burlando espantapájaros. Sobre la fértil higuera colocábamos hasta hace poco una vieja muñeca pálida con la que jugaron mis primas en su infancia. Esta visión, tan surrealista como sobrecogedora, a los pájaros dejaba indiferentes. El riguroso calor vacía el aire y agosta el campo más allá de los jardines regados. Pero si algo caracteriza al verano es el incansable coro de las cigarras, intercalando silencios suspendidos de segundos entre el martilleante crepitar, a veces atronador, de sus cadencias y el sonido fresco del agua al reposar sobre las tazas de las fuentes.

Glicinias sobre la pérgola

Gregorio Marañón

Brocal en el jardín de los granados

Gregorio Marañón

Busto de Gregorio Marañón, por Emiliano Barral, 1931

Gregorio Marañón

Senderos y caminos

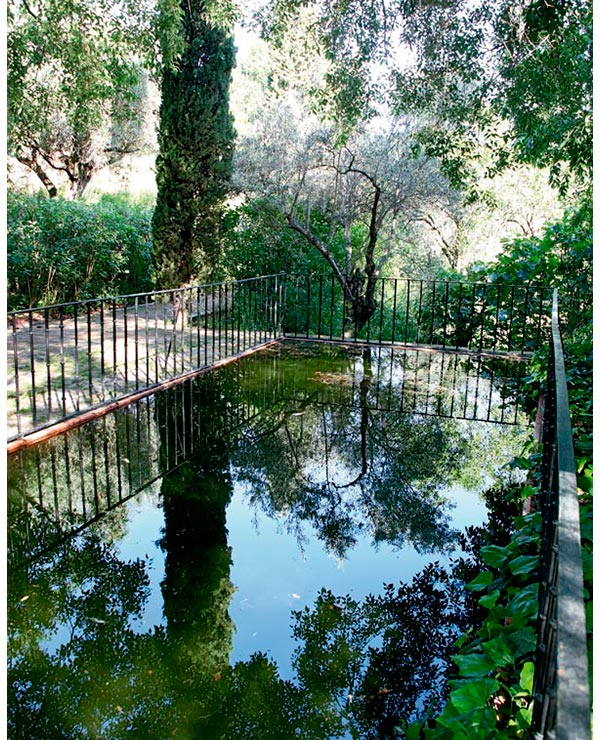

Los senderos del Cigarral permiten apenas el paso de dos personas, como si estuvieran creados para la intimidad del diálogo. La silueta, siempre próxima, de Toledo aparece y desaparece de la vista, jugando al escondite. Por el camino de los lilos se llega primero a la romántica fuente, que recoge el hilo de agua de un manantial, junto a la que Bécquer reposaba soñando rimas. Sobre la fuente descansa una preciosa placa en bronce, de Julio López Hernández, como fiel testimonio del amor que Pili y yo profesamos a este lugar. Enfrente, entre rosales que cantan al «espíritu de la libertad»[6], un magnífico busto de granito de mi abuelo, esculpido por Emiliano Barral en el esperanzador año de 1931, recuerda su paso por el Cigarral. Prosiguiendo entre los altos arbustos de lilos se alcanza un rincón ordenado por un estanque de nenúfares, peces de colores y croantes ranas; una alberca de riego, espejo de aguas oscurecidas por el fruto caído de los almeces, y un pozo de misteriosas y profundas galerías de fábrica de ladrillo con la circular huella de su noria, vestigio islámico de cómo era el Cigarral en el siglo XI.

Sobre la fuente, retrato en bronce de Gregorio Marañón y Pilar Solís, por Julio López Hernández

Gregorio Marañón

La fachada de poniente

Amaya Aznar, Madrid

El camino enfilado de lirios desciende luego hacia la granja. Forma parte de un conjunto de edificaciones de arquitectura popular, construidas a lo largo del tiempo en torno a la que se conocía como la «Casa» o la «Huerta del Cura». Recientemente hemos descubierto un sótano abovedado, adornado con magníficos azulejos de cuerda seca de mediados del siglo XVI, que contiene un pozo de agua enlucido con una mezcla de cal de almagra, cuyo característico color rojizo ha empalidecido el tiempo. Esta gratísima morada la utilizan ahora nuestros hijos y algunos amigos suyos y nuestros. También pertenecen a este conjunto «el cigarral de menores» —una pequeña y maravillosa casa de muñecas construida por mis abuelos para delicia de los niños de entonces y de ahora— y la cuadra que albergaba las caballerizas necesarias para el laboreo agrícola y el transporte. Hace unos años, una burra, con el castizo nombre de Pepa, aún se afanaba trasladando la aceituna recogida, los tiestos del invernadero, hatillos de leña o tinajas de agua para el riego. Hoy son sus ocupantes dos equinos, tan inútiles como adorables: un burro alto y alazano que responde al nombre de Bruno y acoge con su potente y alborozado rebuzno a los visitantes, y un poni, de nombre Chipirón, más Platero que el mismísimo burrito de Juan Ramón.

Baño del siglo XVI con un pozo

Amaya Aznar, Madrid

Bruno, el burro zamorano

Gregorio Marañón

Junto a la cuadra se encuentra el corral de las gallinas. La puesta diaria varía mucho con las estaciones, pero los huevos del Cigarral son siempre riquísimos y distintos a todos los demás; al menos así nos saben a nosotros. Los niños gozan lo indecible con su descubrimiento en el interior del gallinero, aún cálidos, de color tostado; al darles el grano a las inquietas y voraces ponedoras experimentan también un sentimiento gustoso entremezclado con un indomable miedecillo. En el corral hay una cochiquera en la que antaño se preparaban los cerdos para la matanza y que ahora, más pacíficamente, hace las veces de palomar desbordado de arrullos y plumas. En las altas ramas del almez que protege a las gallinas de la torridez del estío, se posan las palomas blancas y una pareja de tórtolas que, llegadas de no se sabe dónde, decidieron quedarse.

Antigua fuente sevillana regalo del duque de Segorbe

Amaya Aznar, Madrid

El sendero que une la granja con el convento corta en dos el olivar más antiguo del Cigarral y está cubierto por una pérgola plantada de rosales, glicinias y parras, flanqueada por romeros, lirios y frutales. Fue allí donde recientemente, tras algunos años de no verlos, encontramos un lagarto grande, aplomado y verde, milagroso superviviente de una era de gigantes.

En su parvedad, la fauna del Cigarral constituye un último exponente del pasado rústico de estas propiedades, cada vez más urbanizadas. Predominan los simpáticos conejos, que en época de sequía campan por sus respetos hasta en las partes más protegidas de los jardines y dejan por doquier la traza de su incansable afán constructivo de madrigueras. Un hurón doméstico intenta mantenerlos a raya. Hace algunos años en el Cigarral ha aparecido una pareja de zorros, cuya silueta rojiza descubrimos de vez en cuando entre las retamas del monte, muy cerca de la antigua mina de agua. Recientemente hicieron una incursión en el gallinero escalando la alta tapia que lo protegía y degollaron a la totalidad de sus habitantes, menos a una gallina que murió al poco del susto irrecuperable. Y, aunque parezca inverosímil, el Cigarral cuenta también con un corzo joven, huidizo y de andares elegantes, que se deja ver esporádicamente y cuya llegada constituye un insondable misterio. También hay minúsculos ratoncillos campestres que caben por debajo de las puertas y, más increíblemente, entre las rendijas de los cajones cerrados. Pretenden convivir con nosotros en la casa, con grave riesgo de libros y ropa. Lagartijas, lagartos, salamanquesas e inofensivas culebras; el resto son pájaros e insectos. Llegan de paso palomas torcaces, zorzales, tórtolas, patos azulones, garzas blancas, algún martín pescador y, sobre todo, perdices. Cada año, dos o tres anidan en el Cigarral. Sus perdigones se dejan ver corriendo en fila, apresurados y torpes, tras los pasos veloces de sus madres. Si permanecieran tendrían una existencia menos azarosa que en las grandes fincas de donde provienen, pero habrían perdido el horizonte de su paisaje natural, la libertad de su vuelo. En la primavera siempre reaparece un ruiseñor que apenas se deja ver pero que con su canto de cristal suspende el aire. Y en el aire el guirigay de los jilgueros, el parloteo de los mirlos y el ulular nocturno de los búhos. Y golondrinas, palomas, urracas, tordos, currucas, gorriones, petirrojos, murciélagos y lechuzas mitológicas. Pero entre todos ellos sobresale la belleza de un pájaro de ensueño. Es la oropéndola. El propio nombre parece extraído de un cuento de hadas. Cuelga su nido de las ramas con hilos de esparto para columpiarse al viento y su vuelo dorado refulge en el estío y en el recuerdo[7].

El corzo del Cigarral

Gregorio Marañón

Lilas en primavera

Gregorio Marañón

El tiempo de las mariposas blancas —también las hay de colores como cometas— es cálido y alegre. Una sola vez en mi vida, siendo niño, descubrí fascinado, bajo la mesa del reloj de sol, una mariposa tan grande como las manos abiertas de una mujer. Posada sobre la piedra, sus oscuras alas anaranjadas palpitaban lentamente; parecía que respiraba en un profundo sueño. Allí estuvo inmóvil horas, o quizás días, hasta que de repente desapareció dejándome un extraño poso de melancolía. Durante muchos años, cuando llegaba el tiempo, recorría inútilmente el Cigarral para reencontrar a la mariposa gigante, hasta que comprendí, no sé en qué momento, que aquella mariposa se había ido, con mi niñez, a una estrella sin regreso.

Pato salvaje en una charca del Cigarral

Gregorio Marañón

El Cigarral está tejido de muchos otros caminos que se entrecruzan bordeando la tierra labrada del olivar. Todos igualmente angostos y evocadores. Así, el que asciende por detrás del convento, orillando colmenas y romeros, hasta alcanzar primero un cerro con una vista panorámica que domina todo el paisaje, desde la Vega Baja regada por el Tajo hasta las cumbres altas de la Pozuela, y en el que se asientan los cimientos de una torre de vigilancia árabe del siglo XI, los muros de una construcción renacentista y las trincheras de una cruenta batalla de la Guerra Civil. Luego, el camino llega hasta otra elevación en la que se encuentra el Lugar de asiento de Chillida. Parece una roca acogedora entre los berrocales de granito. El color oxidado de su hormigón recuerda al bermellón de los cantos de cuarcita. Mira imponente hacia Toledo, que se divisa abajo en toda su impresionante amplitud, desde el Hospital de Tavera hasta el Parador.

La alberca

Amaya Aznar, Madrid

El sendero prosigue en lo alto, dominando las vistas sobre la ciudad y el convento. El olivar se extiende en las hondonadas y el campo no cultivado por los cerros. Son dos paisajes de belleza muy diferente. Antes prefería el agreste, que invita a ser andado, recubierto en invierno de un musgo luminoso y en primavera de flores y verdes silvestres. Con el tiempo he descubierto también la hermosura de la tierra labrada y desnuda, la sensualidad de sus terrones pardos y rojizos, las formas escultóricas de los olivos, feraces y simbólicos. Como un jardín zen, el suelo arado en líneas paralelas y círculos nos ofrece la contemplación de un misterio que no debe ser hollado.

El itinerario desciende hasta los estanques que almacenan el agua para el riego, que modernos motores bombean desde los pozos y el río. En el Cigarral hay cinco pozos y un manantial de agua excelente aunque muy caliza. El más reciente se alumbró durante la sequía de 1984; los dos más antiguos anteceden en siglos a la edificación del convento. Uno de ellos, el que está junto al estanque de los peces, sustentaba la noria. Tiene una profundidad de veinticinco metros y desde su fondo parte una impresionante galería de fábrica de ladrillo. Su agua es de las mejores y antes venían personas de fuera para recogerla. El otro está en la plazoleta de la casa y abre una segunda embocadura a la bodega por donde se desborda en períodos de lluvias excepcionales. La extraordinaria conservación de nuestros vinos y el milagro de su buen envejecimiento se deben, sin duda, a la humedad permanente y natural que proviene de este pozo, tan sabiamente construido por quienes aquí vivieron antiguamente.

El sorprendente hallazgo del manantial debió suceder en tiempos igualmente remotos. En un lugar perdido a los pies de un cerro, nuestros antecesores encontraron por azar el cauce subterráneo de un arroyo seco. Lo remontaron encorvados a la luz de las velas, hasta llegar a una fuente de agua cristalina amparada en el secreto oscuro de la tierra. Abovedaron con toscas piedras el largo pasadizo y construyeron una rústica conducción para que el agua pudiera caer libremente hasta los jardines del convento, solo para mitigar la sed de sus moradores, pues su caudal era y es tan puro como escaso. Ahora constituye para los niños una aventura irresistible, un verdadero rito iniciático. Transgreden la inútil prohibición de adentrarse en la mina —por el riesgo de sus derrumbamientos— provistos de linternas, y exploran el antiguo pasadizo hasta alcanzar el corazón del manantial, rozando a su paso numerosas culebras, durmientes murciélagos agarrotados a las hendiduras de las paredes y tenebrosas telas de araña. Los valientes que conjuran los peligros reales e imaginarios se vuelven mayores entre los niños. Recientemente se ha descubierto que esta mina, como el resto de los antiguos pozos del Cigarral, forma parte del sistema hidráulico construido a finales del siglo XI.

Desde los estanques una senda nos sube al cerro más alto, coronado por una columna de mármol blanco con una cruz de hierro, antigua insignia de jurisdicción. La tapia próxima tiene una ventana con rejas, desde la que se divisa la carretera y la Quinta de Mirabel hasta el horizonte. De pequeños nos asomábamos para contar los escasos coches que circulaban, haciendo apuestas por acertar sus colores. También se llega allí por un camino plantado de cipreses que se enlazan descuidadamente. El Toledo nuevo se extiende, sin barreras, delante de nosotros, junto al río, en toda su mediocridad. Me impresiona haber visto desde aquí la vega del Tajo sin construcción alguna. Hoy solo queda un triángulo verde sin edificar, junto a la Fábrica de Armas, reconvertida en un magnífico campus universitario y cuya sirena aún suena en los oídos de mi memoria. Se trata de la Vega Baja, el sagrado lugar donde reposan los restos de la capital visigoda del Reino de España.

Sonidos y silencio

La sirena de la fábrica era el gran despertador de la ciudad cuando anunciaba el comienzo madrugador de la jornada laboral. Su eco resonaba en el Cigarral asombrosamente próximo. Recuerdo vivamente que tocaba dos veces. La primera abría nuestros ojos a las siete de la mañana, cuando en invierno las rendijas de la ventana solo traslucían oscuridad y frío. Permanecíamos acurrucados en la cama, disfrutando del cobijo de las sábanas cálidas, en atenta espera del último y definitivo pitido. Entonces recuperábamos el sueño o quedábamos suspendidos en una plácida duermevela, prolongando la noche interrumpida por el largo y repetido ulular de la sirena.

Y es que en el Cigarral ocurre un fenómeno acústico sorprendente, sobre todo cuando el viento lo favorece. Aunque la ciudad es silenciosa y carece de ese sordo y continuo murmullo de niebla sucia que exhalan otras poblaciones, algunos sonidos llegan con fuerza y claridad casi intactas desde la vega y los cigarrales cercanos. Así, en las noches de luna llena, los ladridos nerviosos de los perros, y en las del verano, la música alegre de las ferias, sin que misteriosamente alcancen a romper el precioso cristal de la quietud nocturna. También se oye la milenaria canción del río Tajo, el rumor de la corriente poderosa que horada montes y fecunda valles. Y los tañidos de las campanas al aire. Cuando tocan, nos quedamos absortos como cuando canta el ruiseñor, y la mirada se vuelve, lentamente, hacia los campanarios de las iglesias y los conventos que destacan sobre el cielo de Toledo.

Toledo desde el Cigarral

Gregorio Marañón

Siempre que contemplamos Toledo desde el Cigarral nos sentimos sobrecogidos, como si fuera la primera vez. Es más una aparición que un paisaje: como escribió el poeta, en el principio de la creación Dios posó la ciudad sobre las rocas del Tajo. Ahí permanece, inmutable, esperándonos, entre luces sobrenaturales. La visión es única e incomparable. Toledo ocupa todo el horizonte, como si fuera la escena de un inmenso teatro. De puro inmediato parece que lo alcanzamos con la mano. Una gran cúpula de pizarra negra domina el abigarrado caserío de arcillas ocres y el Alcázar, despojado de su imponente majestad, hace de la Catedral su quinta torre. En el cielo transparente no hay más humo que las nubes. La ciudad parece dormida. El sol se eleva a su espalda, abriendo el día entre fulgores rojizos y blancos. Y en los atardeceres mágicos, mientras los olivos plateados quedan en sombra, la luz cristalina del ocaso, tornante de oro y fuego, ilumina la silueta próxima de Toledo. El resplandor postrero surge desde el interior del rescoldo. La ciudad se ofrece desnuda a nuestra mirada, abandonada a la pasión cumplida que renace, como en los buenos amores, con el mito del regreso. El Cigarral queda entonces en penumbra, transido de paz y de silencio.

· · · · · · · ·

Las Memorias que siguen interrumpen este silencio y cuentan cómo el Cigarral, a lo largo de casi cinco siglos, ha llegado a ser un lugar donde las horas pasan sin herirnos. El relato comienza en Valladolid, el último día del invierno de 1552…

Anton van den Wyngaerde, Toledo, detalle, 1563, dibujo a pluma, tinta sepia y aguada, Viena, National Bibliothek, Ms. Min 41, 19

Österreichische Nationalbibliothek, Viena