Había que construirlo todo, la nación, el Estado, las instituciones, los ciudadanos, el público. No se contaba con fórmulas preestablecidas, aunque las élites compartieron una certeza: «A medida que los pueblos abandonan o se aplican a las ciencias y las artes, se embrutecen o se civilizan», como dijera Tadeo Ortiz de Ayala en 1832 (Ruedas, La misión). Por ello las élites culturales escribieron con una triple función social: observar y reflexionar sobre la realidad, formar los valores de las jóvenes generaciones y moldear una cultura y una identidad distinta a la española. Para lograrlo, cultivaron de manera simultánea varios géneros de las artes liberales: poesía, cuento, cuadros y novelas de costumbres, novela histórica, teatro, historia, oratoria y ensayo, por lo que se les llamó «polígrafos».

La mayor parte de las manifestaciones culturales del México decimonónico giraron de manera obsesiva en torno a dos preocupaciones: la libertad individual y la identidad. En el ámbito político y económico se organizaron y construyeron en el liberalismo; en el ámbito de la escritura se expresaron fundamentalmente por medio del Romanticismo, aunque presentan rasgos neoclásicos, como se verá más adelante, pero todos buscaron nacionalizar las expresiones artísticas y culturales.

La independencia abrió a los literatos la posibilidad de tomar parte en las decisiones políticas, y apareció una nueva literatura social, en ocasiones favorecida por la libertad de expresión, y en otros momentos, como bajo la dictadura de Santa Anna (1853-1855), limitada por las severas leyes de censura.

A diferencia de los escritores españoles que durante los reinados de Carlos III y Fernando VII se acercaron al poder para influir o participar políticamente, el rasgo distintivo de los polígrafos mexicanos fue su capacidad para fundar ellos mismos instituciones políticas y culturales. De hecho, concibieron su quehacer político y cultural como una sola misión.

Es posible distinguir tres generaciones en el periodo 1830-1880. La primera formada por cuatro integrantes que destacaron no sólo como forjadores de las primeras instituciones republicanas, sino también como historiadores: Carlos María de Bustamante (1774-1848), Lorenzo de Zavala (1788-1836), José María Luis Mora (1792-1850) y Lucas Alamán (1792-1853). Ellos se formaron en diversas instituciones religiosas, pero sólo el doctor Mora tomó los votos sacerdotales y asistió a la Pontificia Universidad de México. Los cuatro nacieron en las provincias y participaron de distintas maneras en el proceso independentista: Bustamante, uniéndose a las filas del insurgente José María Morelos; Alamán, como diputado a Cortes por Guanajuato, y Zavala, en las juntas que se celebraban en su natal Yucatán. Tenaces periodistas, hicieron de la prensa un eficaz medio para difundir sus proyectos de nación: Zavala y Mora pugnaron por el federalismo, mientras que Alamán y Bustamante optaron por el centralismo.

Todos ellos se desempeñaron como diputados, además Zavala fue gobernador del Estado de México (1833); Bustamante fungió como uno de los cinco miembros del Supremo Poder Conservador (1837-1841), órgano que se estableció con la República Centralista, y en dos ocasiones como ministro de Relaciones Exteriores (1823-1826 y 1853).

Vivieron la paulatina desintegración del que fuera imperio mexicano con la separación de las provincias de Centroamérica y fueron testigos de la secesión de Texas (1836) y de la pérdida de territorios a causa de la guerra méxicano-estadounidense (1846-1848). Desaparecieron de la escena pública por distintas razones: la derrota política condujo a Mora al exilio (1834), Zavala se trasladó a radicar en Texas, Bustamante falleció en 1848 y Alamán en 1853, siendo el líder indiscutible del Partido Conservador.

Los más destacados miembros de la segunda generación fueron Luis de la Rosa (1804-1856), Manuel Payno (1810-1894), José María Lafragua (1813-1875) y, el más joven, Guillermo Prieto (1818-1897). Formaron las primeras asociaciones literarias, excepto Payno, con el fin de fundar una cultura nacional. Además de cultivar muy diversos géneros, colaboraron y promovieron la prensa política, científica y literaria. En el decenio de 1840 empezaron a ejercer como altos funcionarios de la federación; al igual que la generación anterior, vivieron la traumática guerra con Estados Unidos y desde diversos cargos públicos emprendieron la reconstrucción del país: De la Rosa como secretario de Justicia y Negocios Eclesiásticos (1847-1848) y de Relaciones Interiores y Exteriores (1848), y Payno como secretario de Hacienda (1849-1851). Conocidos como la Generación de la Reforma, Prieto y Payno fueron artífices de la Constitución de 1857, y todos protagonizaron la revolución liberal que transformó las estructuras políticas, sociales y culturales del país.

Como representantes de la tercera generación baste destacar a sus dos dirigentes culturales: Vicente Riva Palacio (1832-1896) e Ignacio M. Altamirano (1834-1893). Ambos fueron novelistas, críticos literarios e incansables periodistas. Participaron activamente en la Guerra de Reforma, y Riva Palacio, además, luchó con las armas contra la intervención francesa (1862-1867). Tras el triunfo de la república fueron los principales propagandistas de las instituciones liberales, al tiempo que Riva Palacio ocupó importantes cargos públicos. Ambos fallecieron en Europa desempeñando misiones diplomáticas.

Conviene destacar que la gran mayoría de los polígrafos nacieron en las provincias, pero desde muy jóvenes se trasladaron a la ciudad de México. La capital, desde el periodo colonial, había sido la sede del gobierno y de la administración eclesiástica, el principal centro comercial y un importante productor manufacturero; era lógico que las élites buscaran vivir en el lugar que concentraba las instituciones educativas y el poder político, civil, eclesiástico y económico, la experimentación e innovación cultural. Por esta misma razón estas páginas se centran en las principales manifestaciones culturales que se desarrollaron en la ciudad de México y, sin desconocer las muy valiosas contribuciones de los estados, éstas apenas se mencionan.

Los polígrafos buscaron formar instituciones y ciudadanos en una sociedad en la que prácticamente no había lectores debido al extendido analfabetismo (se estima que alcanzaba al 80 por ciento de la población), a las precarias instituciones educativas y, lo que les fue más difícil remontar, a la falta de una cultura letrada, pues en la Nueva España dominó una cultura oral. La literatura escrita, en general, fue producto de las necesidades del poder eclesiástico y civil —crónicas, cartas y testimonios, canciones y obras de teatro religiosas, autos sacramentales, etcétera—. Debe señalarse que en el siglo XIX, al lado de la cultura impresa que aquí se examina, prevaleció otra destinada a ser escuchada. La lectura frecuentemente era un ejercicio colectivo: en torno a un lector que descifraba el contenido de las noticias, bandos, ordenanzas y planes revolucionarios se reunían pequeños grupos en plazas, fuentes y mercados. Esta cultura oral también se expresó en la arenga revolucionaria, en una arraigada tradición oratoria, en letrillas y canciones de fácil memorización y en el corrido, expresión popular que se consolidó con la Guerra de Reforma (1857-1859) y que canta a amores desventurados, a guerrilleros y bandoleros, y alcanzará su dimensión épica con la Revolución Mexicana (1910-1917).

Al consumarse la independencia pocas eran las instituciones que enseñaban las primeras letras: permanecían unas cuantas escuelas en los conventos y parroquias, otras las sostenían los ayuntamientos, otras más eran de particulares. Los niños varones hijos de las élites solían asistir —como durante el virreinato— a los colegios menores de las órdenes religiosas. La mayor parte de las familias de los sectores medios e incluso de las élites enviaban a sus hijos e hijas con Las Amigas, viudas, en su mayoría, que en sus hogares enseñaban a leer y escribir, a hacer cuentas y la doctrina cristiana.

Las carencias educativas en el campo eran todavía más evidentes, la mayor parte de la población vivía dispersa en pequeñas rancherías y pueblos de 100 a 200 habitantes. Los municipios no contaban con maestros, y en las haciendas fue común que los hijos de los peones y sirvientes no aprendieran a leer.

La primera iniciativa para aliviar estas graves carencias se debió a Lucas Alamán —entonces ministro de Instrucción Pública—, quien, con el apoyo de la logia masónica escocesa, impulsó la fundación de la Compañía Lancasteriana (1822) para educar a los niños más pobres de la ciudad de México. Su atractivo radicaba en el barato y sencillo método de enseñanza mutua, pues un profesor con la ayuda de monitores atendía simultáneamente hasta 80 niños, divididos en grupos de diez. Pronto en la ciudad de México se fundaron dos escuelas elementales gratuitas: El Sol y Filantropía, que se sostuvieron con las ventas del periódico El Sol.

Al mediar la década de 1830 la Compañía Lancasteriana logró, por lo menos sobre el papel, uniformar la educación básica en toda la república, darle un solo método, y extendió este sistema a todos los departamentos.

Para capacitar a los monitores se crearon las escuelas normales de la Compañía Lancasteriana. En la ciudad de México la primera se fundó en 1823 con sede en el ex convento de Belén, pero pronto tuvo que cerrar sus puertas por falta de alumnos. En los estados también se abrieron este tipo de establecimientos: en 1826 en Zacatecas; en Veracruz y Chihuahua, en 1828; siguieron Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Chiapas, y después, en 1842, Nuevo León, pero cerraron por el mismo motivo.

En 1867, aunque ya no estaba a cargo de la instrucción del país, la Compañía Lancasteriana mantenía en la ciudad de México ocho escuelas, en las que era frecuente que los alumnos no asistieran o desertaran por falta de alimentos, vestido y calzado, así como para evitar contagiarse y morir víctimas de las epidemias. Por su parte, el municipio sostenía ocho escuelas, y los particulares, 123, que en conjunto atendían a mil alumnos, cantidad mínima para la capital.

La Real Universidad Pontificia de México subsistió. En 1830 Alamán reformó sus planes de estudio reduciendo el número de cátedras de Teología que se impartían. Tres años después, José María Luis Mora, doctor en Teología por la universidad, clausuró el principal centro de estudios superiores porque lo consideraba bastión de la formación escolástica y retrógrada, y en su lugar instituyó la Dirección General de Instrucción Pública, que, debido a los continuos cambios de gobierno, logró pocos avances. Así, en el periodo que aquí se revisa la educación básica fue responsabilidad de los ayuntamientos, pese a que la Constitución de 1824 había establecido que en la capital de cada estado debía fundarse un instituto literario para la enseñanza de todas las ramas de la instrucción pública.

En un escenario que se caracteriza por las carencias educativas, destacan dos excepciones: el Instituto Literario de Toluca y la Academia de San Carlos, importantes iniciativas de la década de 1840.

El Instituto del Estado de México, fundado en 1828 por iniciativa del doctor Mora y clausurado en varias ocasiones, reabrió de manera definitiva en 1847 con el restablecimiento del sistema federal. El instituto surgió como una reacción a la educación eclesiástica entonces dominante; participaron como maestros destacados liberales, entre ellos Ignacio Ramírez («el Nigromante») y el general Felipe Berriozábal. En sus aulas se formó a destacados miembros de la Generación de la Reforma, sus egresados fueron abogados liberales y nacionalistas que dirigieron el surgimiento de la literatura mexicana, como Ignacio Manuel Altamirano, constituyentes como Juan A. Mateos y altos funcionarios como Luis Guzmán y Joaquín Alcalde, entre otros muchos.

La Academia de San Carlos, que se había instituido en el virreinato tardío, se transformó en 1843 al aprobarse nuevos estatutos y al destinar los beneficios de la nueva lotería de San Carlos para financiarla. Para renovar los estudios, la Junta de Gobierno contrató al pintor Pelegrín Clavé y al escultor catalán Manuel Vilar, quienes llegaron a México en 1846. Ambos habían estudiado en la Academia de San Lucas, en Roma, donde adquirieron una sólida formación técnica. Considerados «neorrenacentistas» —corriente que rechazó tanto el Barroco como el Neoclasicismo y buscó, en cambio, recuperar los principios del Quattrocento florentino— lograron renovar las artes plásticas y la escultura mexicanas con sus obras y las de sus discípulos.

No obstante, fue en la República Restaurada cuando el Estado logró formular una política educativa sobre nuevas bases y sobre todo pudo desarrollarla de manera consistente, como se verá más adelante.

Nuevas y viejas sociabilidades

Los polígrafos se veían a sí mismos como parte de una empresa colectiva para formar una identidad nacional, en la que las artes liberales fueron consideradas poderosos instrumentos para propagar la instrucción y la moralidad. Su sentido colectivo se organizó sobre la base de viejas formas de sociabilidad que se habían desarrollado en la Nueva España con la Ilustración y que se mantuvieron a lo largo del siglo XIX: las logias, las tertulias y veladas literarias, las sociedades y academias. Todas ellas eran comunidades de conocimiento, importantes para la reflexión y la difusión de ideas, doctrinas políticas y corrientes literarias que se plasmaron en la escritura.

Las logias masónicas desempeñaron un importante papel en la guerra de independencia, porque ofrecían a los insurgentes una base organizativa clandestina, que a la vez fue una vasta organización internacional, y apoyaron a los movimientos autonomistas con gran eficiencia debido a su jerarquización. Después de la independencia, en los decenios de 1820 a 1840, las logias definieron las corrientes políticas y a ellas pertenecían la gran mayoría de los polígrafos. En la Primera República Federal (1824-1836) la logia escocesa, cuyo más destacado miembro era Alamán, se definió por el centralismo, mientras que la logia yorkina, a la que pertenecieron Zavala y el doctor Mora, se inclinó por el federalismo. Aunque han sido poco estudiadas, sabemos que fueron portadoras de una nueva cultura política individualizadora y liberal, y durante la primera mitad del siglo XIX difundieron las ideas de tolerancia religiosa y secularización.

Las academias y sociedades fundadas en las décadas de 1830 y 1840 tuvieron un doble propósito: animar el intercambio de ideas e instruir al gran público. Además, suplían, con la enseñanza mutua, a las instituciones de estudios superiores, que entonces eran muy pocas.

La Academia de Letrán fue instituida en 1836 con el fin explícito de formar una literatura nacional. El núcleo original estaba formado por un puñado de jóvenes: los hermanos José María y Juan Nepomuceno Lacunza, Manuel Tossiat Ferrer y Guillermo Prieto; paulatinamente se unieron todos los escritores capitalinos, sin importar la facción política en la que militaban, e incluso participaron en ella reconocidos literatos como Andrés Quintana Roo, Francisco Ortega, José Joaquín Pesado y el rector Iturralde, entre otros. La academia llegó a tener corresponsales en varias ciudades de las provincias. Más importante aún fue que «con la Academia de Letrán se produce una ruptura en la costumbre de ejercicio de la literatura: deja de ser propiedad de religiosos y gente educada gracias a su posición social y económica», tal como recordaba Prieto en Memorias de mis tiempos. Ello no era poca cosa; al igual que las logias masónicas, las asociaciones literarias expresaban una nueva forma de sociabilidad, la afiliación era individual y voluntaria, a diferencia de las organizaciones coloniales, que eran estamentarias y corporativas. Mientras que en el Antiguo Régimen la condición social se definió por el linaje, el honor y la riqueza, las asociaciones literarias eran representativas de una sociedad que había optado por la igualdad de los ciudadanos ante la ley —por ello abolió la esclavitud y la nobleza—, pues aspiraban a que cada uno encontrara su lugar en la sociedad por méritos propios.

La Academia de Letrán, además de funcionar como lo que hoy llamaríamos un «taller literario», ofrecía conferencias sobre gramática y poesía, y sus miembros reflexionaban sobre el objeto de las artes liberales. Su principal publicación fue El Año Nuevo, anuario editado por Ignacio Rodríguez Galván, que reunía los textos de los miembros de la asociación. El primero, publicado en 1837, expresa la búsqueda de una identidad nacional a partir de la recuperación del pasado indígena y de la negación de toda herencia hispánica. El mejor ejemplo de ello es el propio Rodríguez Galván, considerado el primer poeta romántico mexicano; el siguiente fragmento de su «Profecía de Guatimoc» ilustra este primer Romanticismo nacionalista:

Quizá me escuchan

las sombras venerandas de los reyes

que dominaron el Anáhuac, presa

hoy de las aves de rapiña y lobos

que ya su seno y corazón desgarran.

«¡Oh varón inmortal! ¡Oh rey potente!

Guatimoc valeroso ydesgraciado,

si quebrantar las puertas del sepulcro

te es dado acaso ¡ven! Oye mi acento:

contemplar quiero tu guerrera frente,

quiero escuchar tu voz...»

El principal tópico del Romanticismo temprano fue la conquista como destrucción. Wenceslao Alpuche, por ejemplo, publicó en El Año Nuevo el poema «Moctezuma», en el que presentó todo lo español como sanguinario, y Eulalio María Ortega, en su poema «La batalla de Otumba», juró que los mexicanos cruzarían el Atlántico para aniquilar a España.

Paulatinamente, y en buena medida gracias a la academia, empezó a extenderse una sensibilidad romántica que —al igual que la europea— exaltó al individuo, convirtiendo sus acciones en la explicación del acontecer, y, por lo tanto, intentó penetrar en la explicación de las pasiones y motivos humanos. El pueblo fue visto como un personaje homogéneo de la historia; el pasado y el folclore, entendidos como vías de acceso para comprender el espíritu del pueblo (Volksgeist). Para formar una identidad nacional se acudió a la historia y a toda manifestación cultural e incluso de la naturaleza.

La academia, aunque duró casi veinte años, terminó por desaparecer, porque en la década de 1840 fallecieron varios de sus miembros originales: Juan Lacunza, Manuel Tossiat Ferrer, Wenceslao Alpuche, Luis Martínez de Castro, Ignacio Rodríguez Galván, Antonio Larrañaga y Fernando Calderón, la mayor parte de ellos antes de cumplir los 30 años; los supervivientes se distanciaron por diferencias políticas.

El Ateneo se formó en 1844 a partir de la Academia de Letrán; sus fundadores, Andrés Quintana Roo, José María Lafragua, Guillermo Prieto, Francisco Ortega y Luis de la Rosa, entre otros, se reunían semanalmente para presentar sus trabajos, en los que reflexionaban sobre el sentido de la historia y la literatura, sobre el desarrollo de la economía y la agricultura del país.

La mayor parte de los polígrafos se inclinaron por el Romanticismo como medio de expresión, pocos optaron por el Neoclasicismo. Más aún, por un amplio periodo que abarca de 1830 a 1880, el sentir romántico se convirtió en México en la forma de expresión dominante, para ser desplazado por el realismo en los relatos y el modernismo en la poesía.

Del amplísimo espectro de manifestaciones románticas, la que mayor impacto tuvo en el periodo que nos ocupa fue el Romanticismo francés, en particular su vertiente realista romántica, que se expresó en la novela con una cercana identificación con el liberalismo político y los socialismos utópicos. Los miembros del Ateneo dieron testimonio de que los escritores más leídos entonces eran Victor Hugo, Alexandre Dumas, Honoré de Balzac y Eugène Sue, que se convirtieron en referentes obligados.

El sentir romántico colocó a los escritores europeos ante una aparente paradoja: por una parte, les abrió el interés por lo nacional, por la cultura, por el folclore, por los orígenes étnicos, por el conocimiento del pasado, por escribir historias locales; por otra, los impulsó a renovar su interés por lo exótico y a crear una estética de lo monstruoso. Los mexicanos resolvieron esta paradoja rechazándola en un doble sentido: por una parte, al insistir en que primero era necesario formar al público y su buen gusto, por lo que rechazaron lo exótico y grotesco; y por otro lado, al afirmar su sentido nacionalista.

La obligación de los literatos de formar el buen gusto de sus lectores era una herencia ilustrada, en particular neo-clásica, que se reiteraba en los manuales de retórica y poética de los siglos XVIII y XIX, preceptiva en la que se formaron los jóvenes que asistían a los colegios mayores e instituciones de educación superior. El más socorrido en esta época fue el del inglés Hugh Blair, quien hizo del buen gusto y del sentido común los principales criterios de valoración estética.

El sentido nacionalista se afirmó mediante la devaluación de las manifestaciones culturales del periodo virreinal. Por ejemplo, en la primera sesión del Ateneo, el neoclásico Lafragua dictó la conferencia «Carácter y objeto de la literatura», en la que afirmó que las artes liberales antes de 1821 se habían reducido a sermones y alegatos, descripciones de fiestas reales y honras fúnebres y alguna letrilla erótica porque la sociedad no tenía carácter propio. De la Rosa —de manera aún más contundente que Lafragua—, en la misma sesión del Ateneo, hizo tabla rasa del pasado prehispánico y colonial para señalar la independencia como el origen del verdadero México. Su programa nacionalista se sintetizó en una oración: «En donde no hay patria, no hay poesía». (Ruedas, La misión). En pocas palabras, los ateneístas —como la mayoría de los polígrafos mexicanos— sostuvieron que era necesario crear la nación y a sus ciudadanos, y ésa fue la misión que impusieron a las artes liberales.

El Ateneo Mexicano, fundado en 1844 por el conde de la Cortina, a diferencia de las otras organizaciones literarias, agrupó a destacados políticos que preferían al centralismo como sistema, entre otros Juan N. Almonte, Juan N. Gómez de Navarrete, José María Bocanegra y Lucas Alamán. Este último presentó allí su primera Disertación sobre la historia de México, en la que expresó las mismas preocupaciones que los miembros de la Academia de Letrán y el Ateneo: cómo definir la identidad nacional y, más aún, cómo y cuándo se constituyó la nación. Pero la respuesta de Alamán fue opuesta a la que se dio en aquellas asociaciones, pues defendió que México nació con la conquista y subrayó que Hispanoamérica y España no sólo compartían la lengua y la religión, sino también las leyes y los usos y costumbres. Era una historia eminentemente pragmática que profundizó en el estudio de la administración civil y eclesiástica hispánica que aún se conservaba en México.

Ante la derrota mexicana en la guerra con Estados Unidos (1848), los grupos políticos se radicalizaron buscando nuevos modelos políticos, institucionales y culturales, ya que los precedentes no habían logrado garantizar la soberanía ni habían favorecido la gobernabilidad del país. Alamán empezó a inclinarse por establecer una monarquía constitucional en México con un príncipe europeo, porque creyó que era el único medio para dar estabilidad política y bloquear el expansionismo estadounidense. Esta transformación en su proyecto político apenas es perceptible en el tercer volumen de sus Disertaciones (1849), en el que se propuso estudiar la historia de la Corona española «para poder entender nuestra propia historia, y para aprovechar las lecciones que nos presentan tan grandes sucesos, tantos errores, y al mismo tiempo tantos ejemplos de sabiduría y tan profundos conocimientos en el arte de gobernar». De modo que buscó aprender del mismo régimen político que quería instituir. Propuestas similares sostuvieron otros miembros del Ateneo Mexicano, quienes rechazaron el Romanticismo por los excesos hispanofóbicos que había adquirido en el país y en cambio defendieron la herencia política y cultural española.

El restablecimiento de la paz favoreció un renacimiento artístico al inicio de la década de 1850. En los estados se formaron sociedades literarias y nuevos periódicos, y la prensa política abrió espacio a la poesía. Desafortunadamente no se han investigado con profundidad las asociaciones literarias de signo conservador; en cambio se ha destacado al liberal Liceo Hidalgo, fundado en 1850 por el joven Francisco Zarco, en el que participaron los supervivientes de la Academia de Letrán y las nuevas generaciones de escritores: Félix Tovar, Joaquín Téllez, José Tomás de Cuéllar, Luis Gonzaga Ortiz, José María Rodríguez y Cos, Joaquín Villalobos, entre otros.

Zarco, en su discurso de toma de posesión de la presidencia del liceo, indicó que la dominación española impidió el desarrollo de la literatura mexicana, como había impedido el progreso de todos los conocimientos humanos. Las carencias eran especialmente graves en el ámbito de la historia, saber que juzgaba esencial para formar la nación. La misión que confería al liceo era escribir la historia con orgullo para registrar los hechos gloriosos, por lo que sus miembros, aunque escribieron poesía, se dedicaron fundamentalmente a la oratoria política, a la historia popular, al drama patriótico y a las discusiones nacionalistas, dando forma a un apostolado liberal.

Zarco no sólo orientó los trabajos del liceo a recuperar personajes y acontecimientos, fundando así un panteón de héroes nacionales, sino que él mismo colaboró en dos destacados diarios: El Demócrata y El Siglo XIX. En sus disertaciones históricas ensalzó la democracia y criticó la monarquía, pues en la primera mitad de la década de 1850 la prensa debatía cuál sería el sistema político más conveniente para el país: la república o una monarquía constitucional; esta última era defendida por un grupo encabezado por Alamán desde las páginas del periódico El Universal. Por este motivo, la prensa, para Zarco, debía contribuir a crear una conciencia histórica que ayudara a los ciudadanos a comprender el sentido de la independencia y el republicanismo, por los que —con el fin de consolidar sus logros— todavía creía indispensable luchar, según exhortó desde las páginas de El Demócrata en 1850.

El panorama cultural se transformó rápidamente con el acontecer político. La revolución de Ayutla (1854), en respuesta a la dictadura de Antonio López de Santa Anna, la Constitución de 1857 y la lucha contra la intervención francesa (1862-1867) son hechos históricos que hilvanaron un mismo proceso: los pueblos y la ciudadanía defendieron con las armas las demandas liberales y republicanas. Este proceso favoreció el florecimiento de una nueva generación de polígrafos que paulatinamente se había gestado en instituciones educativas liberales como el Instituto Científico y Literario de Toluca, a la que se sumaron caudillos regionales como el guerrerense Vicente Riva Palacio, y en la que destacaría como líder cultural Ignacio Manuel Altamirano, de origen indígena. Esta nueva generación dominó el escenario político y cultural a partir de 1867, al ser definitivamente derrotados los conservadores y, con ellos, la opción monárquica. El triunfo del Partido Liberal permitió que se restableciera la república liberal y federal.

Poco después de que los liberales hicieran su entrada triunfal en la ciudad de México, Altamirano convocó veladas literarias que por unos meses reunieron a reconocidos polígrafos afines ideologicamente: Guillermo Prieto, Manuel Payno, Ignacio Ramírez, Vicente Riva Palacio, Cuéllar, y a los jóvenes que se iniciaban, Justo Sierra y Juan de Dios Peza. Estas veladas informales propiciaron que Altamirano fundara en 1868 la revista Renacimiento, que, haciéndose eco del proyecto de reconciliación nacional que emprendía el presidente Benito Juárez, se abrió a escritores de todos los grupos políticos. Así, participaron en ella imperialistas y conservadores que habían apoyado al emperador Maximiliano, como el obispo Ignacio Montes de Oca y Roa Bárcena, junto a liberales militantes como Ignacio Ramírez y Vicente Riva Palacio. La amplia convocatoria tuvo efectos inmediatos: el primer volumen reunió a 62 colaboradores; en el segundo rebasó la centena, con plumas de literatos capitalinos y de provincia, e incluso el grupo Las Violetas —dirigido por Soledad Manero de Ferrer— publicó en la revista. Tan vasta participación hizo de Renacimiento un espejo fiel de la producción mexicana al restablecerse la república.

Renacimiento se propuso crear una cultura nacional, y fue también un espacio para el diagnóstico de los grandes problemas que afrontaba el país —como lo habían sido las academias y sociedades—. La revista destacó el extendido analfabetismo y la falta de un sistema de instrucción básica, pues en la educación veía Altamirano la posibilidad de acabar con la miseria, las revoluciones y el bandidaje, ampliamente extendidos en el país.

Que la revista quisiera formar un orgullo nacional no implicaba que favoreciera una cultura xenofóbica; por el contrario, este liberal creyó indispensable conocer profundamente todas las escuelas literarias, por lo que Renacimiento continuó con la traducción de literatos franceses (Hugo, Balzac) y alemanes (Goethe y Schiller). Asimismo, publicó a Dickens y tradujo por primera vez al español «El cuervo», de Poe.

Altamirano es el intelectual que mejor logró articular en un programa las preocupaciones que habían manifestado los literatos en las primeras seis décadas del siglo XIX, proyecto cultural que plasmó en sus Revistas Literarias, publicadas entre 1868 y 1883. En ellas explicó su afán por lograr que una conciencia y un orgullo nacionales se extendieran a los sectores populares a través de la literatura, la educación y el cultivo de las lenguas indígenas, y señaló también el medio: la prensa. Por eso Altamirano, en sus Revistas Literarias, exhortó a los polígrafos a que intercalaran en los periódicos y revistas «el estudio profundo de las costumbres nacionales, como la historia de nuestros sucesos políticos, con la leyenda local, tesoro no tocado todavía, como la biografía de hombres útiles del país o extranjeros». Debe subrayarse que no era una propuesta nueva, sino que sintetizaba el programa político cultural de la Generación de la Reforma. Si los diputados del Congreso Constituyente de 1856-1857 exigieron la libertad de culto, la integración del indígena, así como la libertad de imprenta y el fomento de la educación como condiciones necesarias para crear una cultura propia, el crítico literario exigió que las letras se convirtieran en un elemento de integración nacional, con temas, ambientes y «temperamento» mexicanos.

Esta demanda nacionalista fue reiterativa entre los polígrafos. Prieto, miembro de una generación anterior, en sus «San Lunes de Fidel» —crónicas periodísticas que empezó a publicar en 1826— ya se quejaba de la imitación vacua de los modelos europeos: «¿Quién no llama ordinario y de mal tono al poeta que quisiese brindar a su amada pulque, en vez de néctar de Lico?». El origen del desprecio a lo nacional, según Prieto, estaba en la conquista, que provocó el abatimiento de la raza vencida, de su historia y tradición; por ello los polígrafos insistieron en que primero era necesario formar un pueblo para que pudieran nacer escritores nacionales.

En pocas palabras, la búsqueda por construir una nación y reformar su marco institucional se articuló con la de formar una identidad mexicana apoyada en el conocimiento y la memoria históricos, pero proyectada con una estética occidental.

En 1872, bajo la dirección de Altamirano, inició sus trabajos el Liceo Mexicano, y nuevamente logró reunir a los principales polígrafos de la ciudad de México. Sus tertulias muestran su afán por institucionalizar la literatura mexicana. Si en la primera época de esta asociación sus miembros contribuyeron a crear héroes nacionales, ahora sus tertulias se dedicaron a rendir homenaje a sor Juana Inés de la Cruz, fray Servando Teresa de Mier, Andrés Quintana Roo y Francisco Zarco, contribuyendo así a establecer el canon de la literatura mexicana.

Altamirano y Zarco coincidían —con todos sus matices— en que el objeto de las artes liberales era conmover el corazón y persuadir el entendimiento, para propagar los principios de la virtud y de «la civilización» entre los conciudadanos.

Los miembros del Ateneo —en particular Lafragua y De la Rosa— ya habían rechazado el «Manifiesto romántico» (1827) de Victor Hugo porque el francés entendía la literatura como una expresión artística, mientras que los mexicanos defendían que era un medio para crear una identidad nacional. El novelista aspiró a la transformación del arte rebelándose contra las normas clásicas, que, como indicaba, impedían el desarrollo del arte dramático de su país; en contraste, los ateneístas rechazaron el principio del «arte por el arte», defendido por Hugo, porque sostuvieron que las letras sólo tenían sentido por su capacidad de formar valores ciudadanos en los lectores.

Zarco, en su discurso de toma de posesión de la residencia del Liceo Hidalgo, explicó con mayor detalle en qué consistía la formación del buen gusto y de los valores por medio de las artes liberales. Éstas debían alcanzar la kalokagathía griega, entendida como la virtud moral que nos conduce a buscar la belleza y la verdad, que puede encontrarse en la ciencia y la literatura —y añadió revelando su credo liberal— porque unidas pueden derrocar el «imperio de la superstición y el fanatismo» hasta lograr resultados grandiosos: «¡La reforma y la libertad!».

En síntesis, el Romanticismo mexicano estuvo marcado por su sentido nacionalista y por su herencia ilustrada, que hizo de la literatura, en sentido amplio, una pedagogía axiológica. Estos dos elementos definieron tanto las sociabilidades como los textos. No debe perderse de vista que México emergía de una profunda cultura católica, por lo que al empeñarse en formar ciudadanos se quería también formar hombres de bien de acuerdo a los tradicionales principios cristianos.

Las artes liberales, sus géneros y principales obras

En las páginas precedentes se han revisado las sociedades de conocimiento más representativas, sus intenciones y anhelos, pero las citadas no fueron las únicas. José Luis Martínez, en «México en busca de su expresión», estimó que en el periodo 1836-1866 se registraron 32, se incrementaron a 124 entre 1867 y 1889, y los últimos diez años del siglo descendieron a sólo 28, cifras que indican su importancia cultural. La etapa de mayor debate y producción literaria coincidió con la República Restaurada, que inició un largo periodo de relativa paz social; después decayeron, posiblemente porque al extenderse las instituciones educativas dejó de ser indispensable la función de enseñanza mutua que habían desempeñado, pero fundamentalmente porque en la década de 1890 los polígrafos abandonaron el proyecto nacionalista que les había articulado.

La producción del siglo XIX mexicano se concentró en la poesía, el ensayo político, las piezas oratorias y la historia; a partir de la década de 1850 se añadió la novela costumbrista, y en la siguiente, la novela histórica. No obstante, en estas páginas se enfatizan la novela y las historias porque son los géneros que mayor recepción tienen en nuestros días, aunque, como se verá a continuación, su alcance fue restringido por las difíciles condiciones culturales y materiales que los literatos afrontaron.

La prensa y las empresas editoriales

Para lograr la misión cultural que se habían propuesto, los polígrafos tuvieron que sortear dos graves obstáculos: la falta de público y los altos costos de impresión, debidos a la carestía del papel, a los antiguos métodos que utilizaban las imprentas y a la necesidad de importar la maquinaria.

Altamirano, en Paisajes y leyendas, se quejó de la falta de público, poniendo como ejemplo la Geografía de las lenguas de México, de Manuel Orozco y Berra, obra única en su género que sólo había vendido 13 ejemplares en diez años. No obstante y a pesar de la falta de público, los polígrafos hicieron grandes esfuerzos para dar vida a periódicos (diarios, semanarios y revistas) en los cuales expresarse.

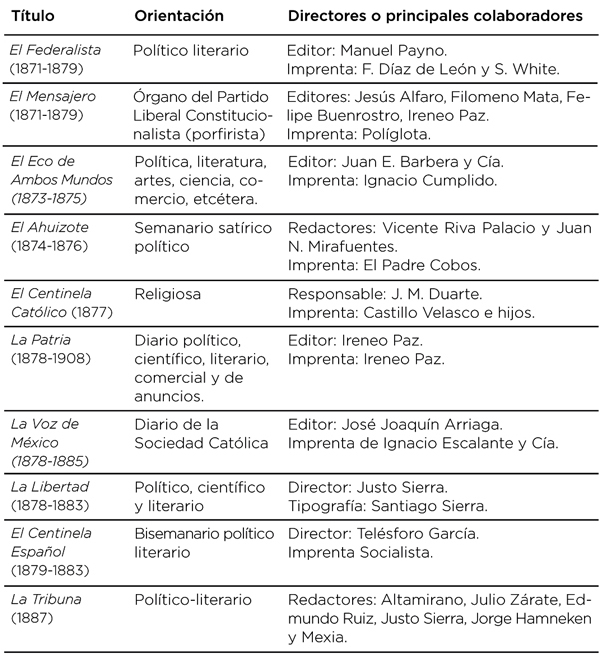

Las características de la prensa decimonónica fueron tan variadas como sus fuentes de financiación (ver Tabla 1). En la década de 1830 destacó la prensa política, en la que se debatía el gran tópico del momento: cuál era el mejor sistema para la nación, el centralismo o el federalismo. No en balde los diarios fueron subvencionados por las dos grandes logias, la escocesa y la yorkina.

Tabla 1. Principales publicaciones periódicas

La siguiente década se caracterizó por sus espléndidos anuarios y revistas científicas y literarias. Algunas eran empresas colectivas de las sociedades de conocimiento, otras fueron fruto de los esfuerzos individuales. Para obtener fondos con los que sufragar las publicaciones, se acudió a suscriptores, lo que frecuentemente resultaba insuficiente. Por este motivo la mayoría de los periódicos fueron de corta duración, excepto aquellos sostenidos por sus impresores, que invertían tanto en publicaciones científicas y literarias como en calendarios, «amenidades» y misceláneas de amplia circulación con los que garantizaban sus inversiones. Así, Mariano R. Galván —tío del poeta Ignacio Rodríguez Galván— publicó los Años Nuevos, el célebre calendario Galván y el Calendario para Señoritas Mexicanas; Ignacio Cumplido editó El Siglo XIX, El Mosaico Mexicano, El Museo Mexicano y los Presentes Amistosos, y Vicente García Torres imprimió el diario El Monitor Republicano y el Semanario de las Señoritas Mexicanas.

Cumplido y García Torres, pese a que en varias ocasiones fueron víctimas de la censura, padecieron la prisión y el destierro, lograron mantener sus diarios, con algunas interrupciones, durante más de cincuenta años, y en ellos colaboraron prácticamente todos los polígrafos liberales.

La revista Renacimiento es un buen ejemplo de las precarias condiciones con las que se trabajaba, pues a pesar de contar con numerosos suscriptores no logró sostenerse. Altamirano la vendió a su impresor, Francisco Díaz de León, quien después de grandes esfuerzos se vio obligado a cerrarla en 1870.

El formato de los diarios era muy distinto al actual. Las noticias tenían un espacio muy reducido, y su lugar lo ocupaban extensas crónicas de acontecimientos políticos, parlamentarias y documentos oficiales. En lugares preferentes se imprimieron novelas por entregas, cuadros de costumbres y cuentos. En consecuencia, la prensa fue a lo largo del siglo XIX un espacio privilegiado de diagnóstico y discusión de los problemas nacionales, de denuncia y de acción pedagógica. Los diarios, además de desempeñar las funciones que se impusieron al conjunto de las artes liberales, buscaron formar una opinión pública, entidad moral y severo vigilante que debía limitar y juzgar la esfera política, y que desde la Constitución de Cádiz (1812) se concibió como «el cuarto poder». Por este motivo se desarrolló en la prensa la polémica entre los grupos políticos, la caricatura y las cátedras sobre nociones constitucionales.

Los altos costos de impresión y la falta de lectores convirtieron a la prensa en el medio más apropiado para formar esta opinión pública, pues, como Altamirano explicaba en sus Revistas literarias, era mucho más fácil leer un artículo de periódico que un libro, porque el periódico era relativamente barato y se leía sin demasiado trabajo, sobre todo cuando el mensaje se presentaba de una forma divertida. Ésta fue, efectivamente, una de las estrategias que desde mediados del siglo siguieron los literatos para ganar lectores.

En la prensa del periodo 1830-1880, sin importar sus tendencias ni facciones, se descubre una importante continuidad: la búsqueda de lo nacional, que se expandió incluso a las revistas de amenidades en las que la moda ocupaba un lugar importante, pues sus editores empezaron a introducir paulatinamente artículos científicos, biografías y ensayos sobre temas mexicanos y contaron con tan destacados escritores como Zarco. Ello no implica que no hubiera impresores dispuestos a incrementar sus ventas a toda costa; Prieto los denunció en sus San Lunes de Fidel (1878) de la siguiente manera: «El cómico que se escalda, el regidor que cecea, el ministro que bufa, el jefe del cuerpo que berrea, el encargado de la policía que echa chispas. Esas son las glorias de un periódico».

Merece destacarse la prensa satírica, en la que la irreverente caricatura tuvo una función central. La litografía había sido introducida en México por el italiano Claudio Linati en 1824, técnica que a diferencia del grabado y el aguafuerte, que requieren de materiales costosos, permite al artista dibujar directamente sobre la piedra calcárea. En las décadas de 1840 y 1850 se desarrolló rápidamente la litografía con el cuadro de costumbres, paisajes, estampas científicas y hojas volantes que interpretaron los sucesos políticos.

La caricatura tuvo un especial desarrollo en la prensa durante la intervención francesa. Impulsada por Prieto, se dirigió a los ciudadanos en armas, que en su gran mayoría eran analfabetos. El periódico La Chinaca, cuyo significado es incierto, posiblemente designe «andrajoso», tiene una viñeta significativa: un hombre con sombrero de jarana lee ante una multitud de «chinacos», algunos vestidos de civil y otros en uniforme.

El Monarca es aún más notorio el público al que se dirige, pues el periódico se organizaba en torno a las caricaturas litografiadas y el texto principal se refiería a éstas; el resto eran poemas de fácil memorización, la mayoría anónimos, excepto algunos firmados por Fidel, seudónimo de Prieto. Su subtítulo «Periódico soberano y de origen divino» denota satíricamente su tendencia republicana.

Durante la República Restaurada (1867-1876) se multiplicaron las publicaciones satíricas. De hecho, fue un arma que usó magistralmente la facción porfirista, primero contra el gobierno juarista y después contra el lerdista, para convertir este tipo de publicaciones en un vigilante cuarto poder. La Tarántula, por ejemplo, afirmaba en 1867 lo siguiente: «El prestigio personal de Juárez es inmenso, indudable, merecido, pero su principal adversario es él mismo», refiriéndose así al intento del presidente de reformar la Constitución de 1857 para fortalecer las facultades del poder ejecutivo y acotar los poderes regionales.

El periódico El Ahuizote, dirigido por Vicente Riva Palacio, también merece destacarse. Su subtítulo lo caracteriza: «Semanario feroz aunque de buenos instintos». Apuntó sus dardos contra el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, acusándolo de centralizar el poder.

En paralelo a los debates que animaban las asociaciones literarias y junto a una abundante producción poética, se escribieron cuadros y novelas de costumbres. El costumbrismo fue un movimiento estrechamente relacionado con el Romanticismo, que se caracterizó por exhibir manifestaciones culturales populares, de acentuado color local, íntimamente ligadas a la trama de la obra. Era una forma de observar la realidad y de moralización ciudadana.

En 1845 las revistas literarias —entre las que destacan El Apuntador, El Museo Mexicano, El Liceo Mexicano o La Revista Científica y Literaria— iniciaron el trabajo de tipos con la descripción de «La Jarochita» y los «Rancheros». Una década después comenzó la publicación de Los mexicanos pintados por sí mismos (1854), que se basó en dos obras: Los españoles pintados por sí mismos (editada por entregas en 1842) y Les français peints par eux-mêmes (que se puso a la venta en México en 1843).

Los mexicanos pintados por sí mismos es una obra colectiva en la que a cada tipo corresponde una litografía a toda página —elaboradas por Hesiquio Iriarte y Andrés Campillo— y un texto que describe al personaje representado. La galería está formada por 35 tipos; el primero es «El aguador», de Hilarión Frías y Soto, al que sigue «La chiera», de José María Rivera. Otros tipos son «El pulquero», «El barbero», «El cochero», «La costurera», «El maestro de escuela», etcétera. Cada uno se describe por su oficio e indumentaria. Publicada bajo la dictadura de Antonio López de Santa Anna, es probable que sus autores temieran la censura, por lo que excluyeron a importantes personajes: eclesiásticos, militares, clases altas e indígenas, lo que impidió —a diferencia de sus antecedentes francés y español— ofrecer un cuadro completo de la sociedad. Debe destacarse que la compenetración entre texto e imagen fue posible por el desarrollo de la litografía —unido a la prensa satírica— y por una larga tradición de pintura popular que al mediar el siglo orientó su mirada hacia la vida cotidiana y las costumbres populares de acentuado localismo; en este sentido, es representativo el poblano Agustín Arrieta.

La primera novela mexicana de costumbres fue el Periquillo Sarniento (1816), de José Joaquín Fernández de Lizardi, y la mejor lograda, según la crítica contemporánea, Los bandidos de Río Frío (1889-1891), de Manuel Payno; no obstante, en el periodo que nos ocupa destacan tres autores: Guillermo Prieto, José Tomás de Cuéllar y Luis Gonzaga Inclán.

Prieto inició Viajes de orden suprema (1857) con el golpe de Estado que derrocó en enero de 1853 a Mariano Arista, en cuyo gobierno participó el literato como secretario de Hacienda, motivo por el cual se vió forzado a viajar por «orden suprema». Su recorrido por diversos estados del país le sirvió de pretexto para retratar los paisajes y costumbres, así como la situación socioeconómica (comercio, industria y producción agrícola). Se trata de una aguda crítica a la dictadura de Santa Anna y a las instituciones religiosas y sus intereses, pues Prieto consideraba que impedían el crecimiento moral y económico de la sociedad.

Inclán relató en su novela Astucia (1865) las aventuras de un grupo de charros dedicados al contrabando de tabaco. Con esta novela creó al charro como un tipo que después representará al mexicano, síntesis de dignas virtudes: laboriosidad, señorío, sentido del humor y camaradería.

Cuéllar, pintor, fotógrafo, dramaturgo, periodista y narrador, usó como seudónimo Facundo. En su Linterna mágica. Artículos ligeros sobre asuntos trascendentes (1882-1884) reunió una galería de cuadros que describen la sociedad mexicana en la época de Juárez, es decir, en las décadas de 1860 y 1870.

En el cuadro y las novelas de costumbres, Cuéllar —como los otros escritores señalados— ridiculizó vicios, costumbres, tipos sociales e instituciones. No creó, por tanto, caracteres complejos, sino estereotipos a los que dio un tratamiento superficial, pues su propósito era regenerar la sociedad y crear en los ciudadanos la aspiración por la virtud, por lo que con frecuencia la prédica moralizante carga la acción con sermones y divagaciones.

En los vicios que los costumbristas criticaron subyace la proyección de una nación que aún no se ha construido. De hecho, en las conferencias de las diversas asociaciones literarias y en el conjunto de la producción de las artes liberales, la identidad nacional aparece como objeto de deseo, como una construcción de futuro. Estados Unidos y Europa Occidental fueron vistos como modelos a seguir, pero los polígrafos demandaban una transformación cultural para erradicar todo aquello que consideraban bárbaro o inculto, y al mismo tiempo exigían mantener lo autóctono, lo particular, para construir una comunidad nacional a partir de los rasgos que los hacía distintos. Así, la literatura adquirió un carácter utópico que se proyectó en el afán por buscar y fijar elementos en los que se plasmara la unidad nacional, y crear en los mexicanos un sentimiento de identificación con ellos, que habría de derivar en lealtad al Estado-nación.

Pero el costumbrismo no pudo encarar plenamente la tarea de crear el imaginario nacional que exigían las élites, pues estaba atrapado en un presente inmediato y local. La construcción de la identidad nacional se fincó en un proceso de nacionalizar el pasado, a partir de hacer narrable el periodo colonial, tarea que lograron la novela histórica y las historias.

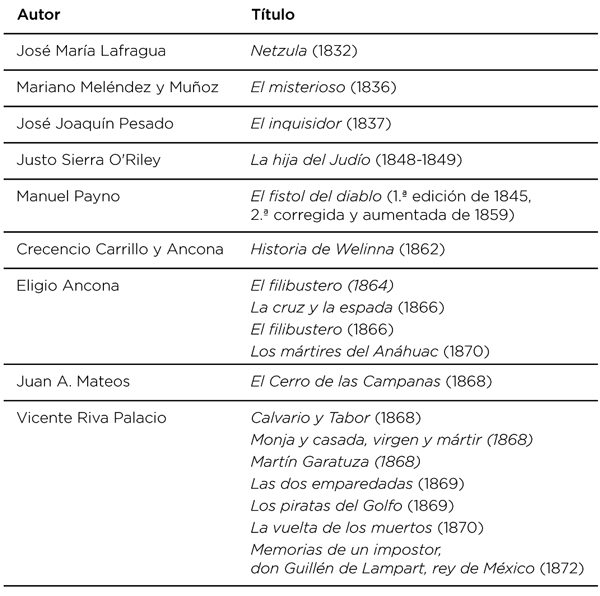

Este género empezó a cultivarse en la década de 1830, pero alcanzó un auge sin precedente entre 1868 y 1872 (ver Tabla 2). Comenzó a publicarse por episodios, que se imprimían en la parte inferior de las páginas de los periódicos (que luego podían recortarse y encuadernarse). Los editores mexicanos introdujeron esta práctica —iniciada por La Presse de París en 1836— para aumentar la circulación y disminuir los precios, y tuvo tal éxito que pronto todos los periódicos publicaban novelas por entregas, e incluso el Diario Oficial imprimió, en 1846, El padre Goriot, de Balzac. Para asegurar las ventas se uso la técnica del folletín, que dotó a las novelas románticas con una serie de características propias: el suspenso, que se lograba con una intriga complicada y una gran intensidad melodramática. No obstante, esta técnica favoreció que frecuentemente los personajes no fueran consistentes, desaparecieran del texto de repente, o que su importancia textual disminuyera a medida que la trama avanzaba.

Altamirano, que fue el principal promotor de la novela, explicó en sus Revistas literarias que su importancia radicaba en su sentido didáctico, ya que era un recurso con el que los polígrafos llevaron a las masas la doctrina liberal y el republicanismo, que de otro modo habría sido difícil que aceptaran. La novela se dirigió fundamentalmente a las mujeres, no sólo porque ellas leían más que los varones, sino también porque los liberales consideraban que eran las responsables de formar los valores y lealtades de sus hijos en el hogar. En otras palabras, la novela histórica de este periodo debe leerse más como una expresión publicitaria que como artística, pues ése era su objetivo.

Que los liberales mexicanos eligieran la novela histórica y el Romanticismo como medios para difundir su ideario no fue fortuito. La filosofía romántica insistió en que vivimos en el tiempo y, por tanto, el sentido de nuestras acciones está condicionado por nuestra herencia histórica. El novelista del siglo XIX —el siglo de la historia— enriqueció, pues, el viejo arte de contar con un nuevo arte de comprender el pasado. La novela social o romántico-realista ayudó a desarrollar una nueva sensibilidad por el sentimiento único e irrepetible del acontecer, y su capacidad de marcar la vida diaria de los ciudadanos fue también una forma de observar la realidad inmediata y explicarla a partir de sus raíces.

Vicente Riva Palacio, el campeón de la novela histórica (ver Tabla 2), fue también uno de los más tenaces actores de la Generación de la Reforma. Con sus narraciones contribuyó a borrar del imaginario popular las simpatías y los lazos que la ciudadanía aún guardaba con el Antiguo Régimen. La institución que le sirvió para este propósito fue el Santo Oficio, al que convirtió en personaje central de sus obras. Hizo de la Inquisición el símbolo del periodo colonial, en el que no existían las garantías por las que los liberales habían luchado desde las Cortes de Cádiz: el hábeas corpus, el reconocimiento de los derechos naturales del hombre y del ciudadano, la equidad de los ciudadanos ante la ley. En diversos relatos, Riva Palacio describió detalladamente la captura, la prisión, el interrogatorio —que se autentificaba con el tormento físico— y la muerte de las víctimas en la hoguera en un solemne auto de fe, alimentando así la leyenda negra que hoy en día prevalece en torno a la Inquisición.

Tabla 2. Principales novelas históricas

La formación de un nuevo ciudadano a través de la ficción no implicaba la ruptura con los valores tradicionales católicos; por el contrario, Riva Palacio buscó perpetuarlos como base del orden social. Las oportunidades que ofrecía la vida a las mujeres se reducían al hogar paterno, al matrimonio o al convento. Así, Matilde, personaje de Calvario y Tabor, una joven honrada, casada y madre de dos niños, es seducida bajo amenaza, lo que le impide recuperar su lugar de esposa y madre en la sociedad.

La trama de las novelas de Riva Palacio se desarrolla en el virreinato porque el autor consideraba que fue en esos trescientos años cuando se formó el ser mexicano. En su «Discurso del 16 de septiembre de 1871» aseguró que la Nueva España conoció el lado odioso de la monarquía: la guerra, la persecución, la esclavitud, el monopolio, los azotes, la picota y los autos de fe, pero también los motines coloniales, que pusieron de manifiesto el poder latente del pueblo; ésta es la tesis que difundió a través de la novela histórica.

Baste ejemplificar con una de sus novelas la manera en que usó el conocimiento histórico como arma liberal. Leticia Algaba ha indicado en sus estudios que en Monja y casada, virgen y mártir (1868) desarrolló dos argumentos que terminan entrelazándose; el primero, romántico trillado: su personaje, doña Blanca de Mejía, joven enamorada que su hermano obliga a convertirse en monja, huye del convento, es apresada, torturada por la Inquisición y, pese a que logra escapar, muere defendiendo su honra; el segundo es la preparación y el estallido del motín de 1624, que incitó el arzobispo para oponerse a la autoridad virreinal. De este modo, el autor mantiene el interés de sus lectores al tiempo que los conduce a comparar el enfrentamiento entre el poder eclesiástico y el poder civil novohispano con la Guerra de Reforma.

El presbítero Mariano Dávila, miembro del derrotado Partido Conservador, publicó en la prensa una serie de artículos en los que criticó severamente esta novela, poniendo de manifiesto que, pese al triunfo del Partido Liberal, continuaba la disputa entre liberales y conservadores por el control de las conciencias de los ciudadanos. El religioso descalificó las fuentes en que se basó Riva Palacio para documentar el tumulto de 1624 y ofreció numerosos ejemplos para demostrar que el novelista ignoraba el funcionamiento del Santo Oficio y sus procedimientos. Dávila también criticó que Riva Palacio rompiera las convenciones del decoro y las reglas de las poéticas neoclásicas. El decoro —concepto tomado de Horacio— se expresaba en la actitud y comportamiento de los personajes conforme a su rango social; posteriormente la estética neoclásica exigiría también recato y que se privilegiara lo bello, lo virtuoso —como hiciera Zarco—. Con esta base Dávila condenó la manera explícita con la que Riva Palacio describió la tortura.

El rechazo del presbítero muestra el enfrentamiento entre la estética neoclásica y la romántica, entre el proyecto político conservador y el liberal. Para el conservador, la verdad era trascendente y la explicación dotaba de sentido el devenir; por este motivo Dávila acusó a Riva Palacio de no comprender el orden social del virreinato, fundado en los designios de la providencia para evangelizar América, labor para la que la Iglesia católica había sido imprescindible. Por el contrario, Riva Palacio comprendía tan bien la argumentación que, por eso mismo, la combatió literaria y militarmente con el fin de formar un Estado laico y liberal.

De manera muy temprana se publicaron cuadros y ensayos históricos, cuyos autores son ampliamente conocidos por su actuación política: Bustamante, Mora, Zavala y Alamán.

Bustamante publicó por primera vez su Cuadro histórico de la revolución mexicana en forma de cartas semanales escritas entre 1821 y 1827. Posteriormente, entre 1843 y 1846, dio a la imprenta una segunda edición, corregida y aumentada, en cinco volúmenes. Sus objetivos explícitos fueron favorecer la unión de todos los mexicanos (principalmente en el ámbito religioso), mantener la memoria de las hazañas de la causa insurgente y persuadir a sus compatriotas para defender su recién lograda independencia.

Esta historia fue la primera en crear un mito fundacional de la nación mexicana, que se hizo recaer en el Grito de Dolores. Bustamante construyó para ello personajes heroicos, entre los que destacan Miguel Hidalgo y José María Morelos. Pero también creó personajes ficticios como el Pípila, que, según el relato, era un «lépero», marginado social, al que Hidalgo confió la arriesgada misión de incendiar la alhóndiga de Granaditas en la ciudad de Guanajuato, en donde los comerciantes acaparaban los granos mientras la población padecía hambre. Precisamente la capacidad de Bustamante para forjar héroes populares fue lo que sus contemporáneos criticaron. Para Mora, por ejemplo, el Cuadro reúne hechos verdaderos y documentos importantes, pero entrelazados con falsedades y patrañas.

Zavala había sido un importante constructor del federalismo antes de escribir su Ensayo histórico de las revoluciones, publicado en París en 1831. En él articuló la escritura de la historia con la doctrina liberal, que se expresa en una denostación de la colonia para justificar la independencia. El autor sostuvo que, si bien la guerra de emancipación fue un movimiento sumamente violento, había sido indispensable para el progreso de la nación. Representó el virreinato como «un periodo de silencio, sueño y monotonía», mientras que la independencia permitió a México avanzar en la carrera de la libertad con la destrucción de los intereses creados por la Iglesia y el despotismo de la Corona. Los seis pilares del sistema colonial —temor, ignorancia, superstición, incomunicación, monopolio y militarismo— eran para Zavala la causa por la cual el México postindependiente había oscilado entre la libertad y la tiranía.

México y sus revoluciones (1837), del doctor Mora, es una historia que se inicia en el presente —en su primer volumen—, para después examinar el periodo virreinal en el segundo y el tercer volumen, con especial énfasis en los diversos intentos por independizarse de España, incluida la lucha insurgente. En esta obra —publicada por su autor en su autoexilio parisino—, Mora afirmó que la revolución liberal en el ámbito político había concluido, pero faltaba todavía una última y profunda batalla en el campo axiológico para crear una nueva moral social que —en palabras de nuestros días— permitiera establecer un estado de derecho en el que las masas conociesen sus deberes políticos y civiles y actuaran conforme a la ley, sin influencia eclesiástica. Su historia era una extensión de su actuación política, ya que, como principal ideólogo del grupo federalista, había puesto en marcha en 1833 un proyecto para acotar el poder de la Iglesia, secularizando sus bienes, eliminando el fuero del clero y suprimiendo la coacción civil para el pago de diezmos y votos monásticos.

Alamán presentó su Historia de Méjico (1848-1852) como la continuación de sus Disertaciones, y desarrolló en particular las tesis que había defendido en su volumen tercero, pues sostuvo que el origen de todo lo que existe en México tiene por origen a «la prodigiosa Conquista». Al igual que los historiadores que le precedieron, se propuso dilucidar la verdad sobre la independencia, sus actores y los principales hechos políticos y económicos que se registraron desde 1808 hasta el momento en el que escribía. Esgrimió dos argumentos para demostrar la fiabilidad de su obra: se apoyaba en los documentos del Archivo General y había sido testigo o actor de los principales acontecimientos que relataba. En efecto, Alamán fue un tenaz actor político que había sido diputado a Cortes en 1820 y ministro de Relaciones en 1823; interesado en preservar la memoria histórica, fundó el Archivo General y el Museo de Historia Natural y de Antigüedades; políticamente, fué primero centralista y después ideólogo y fundador del Partido Conservador.

Estas historias comparten una serie de rasgos comunes, por lo que con el tiempo se conocerían como «historiografía liberal», en la que se incluyen las obras de Alamán. Privilegiaron la documentación sobre la memoria, a pesar de que sus autores fueron testigos y connotados actores políticos. En sus explicaciones excluyeron la intervención de la providencia, al igual que los racionalistas del siglo XVIII, de modo que los hechos históricos cobran sentido por causas naturales y humanas. Convencidos de que podrían modificar la sociedad, elaboraron diagnósticos en los que registraron el pasado inmediato, el sistema político, las riquezas naturales y las estructuras socioeconómicas. No en balde, Zavala, en su Diario de viaje a los Estados Unidos (1834), comparó las instituciones norteamericanas con las mexicanas buscando trasmitir al lector su admiración por dos instituciones de aquél país: la tolerancia religiosa y el respeto a las libertades públicas. Mora, por su parte, dedicó el primer tomo de México y sus revoluciones a las «noticias estadísticas» para dar a conocer el estado de la minería, la industria, el comercio, la propiedad, las rentas y la Hacienda Pública. Alamán no se quedó atrás, sino que destinó una buena parte del volumen quinto de su Historia de Méjico a comparar las condiciones materiales de la Nueva España en 1808 con las prevalecientes en 1852, y con esta base propuso una serie de reformas políticas y hacendarias que intentaría impulsar en 1853 como secretario de Relaciones con el presidente López de Santa Anna. Una última característica de la historiografía liberal debe destacarse: estos historiadores creyeron que la utilidad del conocimiento histórico radicaba en ponerlo al servicio del presente.

De manera muy temprana, los polígrafos, tanto liberales como conservadores, se esforzaron por crear héroes, exaltando sus actos para conmover al lector. El antiguo valor cristiano del martirio se usó, pero cambiando su signo: ya no se celebró el sacrificio por la fe religiosa, sino por la lealtad a la causa y a la nación. Las historias fueron un combate por el control de las conciencias; mientras que los conservadores destacaron a Iturbide por haber logrado la emancipación de España de una manera consensuada y, fundamentalmente, por su plan de las Tres Garantías (independencia, unión y religión), los liberales rescataron a Hidalgo y Morelos, que imprimieron un sentido social a la guerra de independencia.

Entre la abundante producción conservadora deben destacarse dos autores: Francisco de Paula Arrangoiz, y el español Niceto de Zamacois. En el destierro Arrangoiz escribió su obra más importante: México desde 1808 hasta 1867 (1871), cuyo propósito era refutar a los escritores franceses que responsabilizaban del fracaso del Segundo Imperio al Papa, al clero mexicano y a los conservadores.

La obra de Niceto Zamacois, Historia de México desde los tiempos más remotos hasta nuestros días —publicada por entregas entre 1876 y 1882—, es una historia general que pretendió brindar lecciones útiles que, si el pueblo era capaz de comprender, convertirían al país en una de las potencias más poderosas de América.

Las historias escritas por los conservadores —al igual que las elaboradas por los liberales— querían alcanzar la imparcialidad con una profusa transcripción de documentos, tanto privados como oficiales (cartas, circulares, actas, partes militares, proclamas, bandos y testimonios hemerográficos). Es notorio el contenido ejemplar de las narraciones, pues con el ejemplo de los héroes buscaron forjar los valores de las nuevas generaciones.

Los recursos narrativos que utilizaron son propios de la escritura romántica: la exaltación del individuo, el uso de anécdotas y la descripción de la naturaleza para ambientar los acontecimientos referidos. La obra de Zamacois, al ser escrita y publicada por entregas, muestra la misma estructura que la novela de folletín.

Los contenidos ideológicos de las historias liberales y conservadoras son opuestos. Zamacois afirmó que en cincuenta años ninguno de los bandos que se habían disputado el poder logró establecer un régimen de paz que propiciara el desarrollo armónico del país, sólo una monarquía europea podía terminar con las constantes revueltas que habían arruinado México.

El discurso conservador (representado por Alamán, Arrangoiz y Zamacois) fue profundamente nacionalista y exaltó —como los liberales— el amor y la entrega a la patria. A deferencia del liberal, enfatizó que el único lazo de unión entre los mexicanos era el catolicismo, de modo que representó como una cruzada las resistencias a la secularización del país (las reformas de 1833, la Constitución de 1857, las Leyes de Reforma) y, en particular, la guerra entre liberales y conservadores (1858-1861).

Escribir una historia general de México había sido un viejo anhelo para los polígrafos liberales, pero la falta de condiciones materiales se los impidió, por lo que diversos esfuerzos quedaron en proyecto hasta la publicación de México a través de los siglos.

Esta gran síntesis, dirigida por Vicente Riva Palacio y escrita por encargo oficial, fue también una empresa cultural moderna. Financiada por la casa editorial Ballescá, se redactó como novela de folletín, por lo que cada capítulo mantenía el suspenso hasta la siguiente entrega, hecho que determinó su estructura. Un amplio equipo colaboró en la preparación de la obra: unos localizaban y reproducían las ilustraciones, otros revisaban los textos y verificaban la información, sin faltar los amanuenses que copiaban las versiones definitivas para enviar a la editorial española.

La obra consta de cinco tomos que corresponden a Alfredo Chavero (etapa prehispánica y conquista de Tenoch- titlán), Vicente Riva Palacio (la dominación española), Julio Zárate (la guerra de independencia), Juan de Dios Arias (la primera mitad del siglo XIX) y José María Vigil (de la revolución de Ayutla a 1867). Arias falleció dejando inacabado su tomo, que continuó el español Enrique de Olavarría y Ferrari.

Riva Palacio, como sus predecesores, se ocupó de fijar el origen de la nación. Rechazó las tendencias que se habían afirmado en la década de 1840, tanto la liberal —sostuvo que México nació con la independencia—, como la conservadora —defendió que la nación había surgido con la conquista en el siglo XVI—. En cambio, propuso que en el siglo XVI se formó el embrión del pueblo mexicano, una nación nueva que no es el pueblo conquistado ni el conquistador.

Para Riva y Vigil el núcleo que explicaba la historia de México era la conquista española, pues sus respectivos volúmenes enfatizaron que la metrópoli estableció un gobierno que mezcló las facultades del poder civil y las facultades del poder eclesiástico. En otras palabras, sostuvieron que la historia de México es la historia de su lucha por emanciparse de la Iglesia. Vigil añadió otra idea importante: el periodo de la Reforma fue una segunda independencia porque México, al librarse del imperio francés, se emancipó, por primera vez, del poder del clero.

Pese a la neutralidad e imparcialidad que prometía la obra, fue una historia partidista que defendió la causa liberal y, en particular, la separación de la esfera civil de la religiosa en la vida pública y privada de los ciudadanos. México a través de los siglos se inscribe en una antigua tradición, que se expresa en todas las obras históricas del siglo XIX. La historia concebida como un juez supremo que sólo adquiría sentido en cuanto era capaz de desarrollar tres funciones básicas: moralizar a los lectores, frenar a los gobernantes y servir de «maestra de la vida».

Los autores liberales, a lo largo del Porfiriato, continuaron difundiendo las tesis establecidas por Vigil. En ese sentido resulta representativo el texto de Miguel Galindo y Galindo La gran década nacional, 1857-1867 (1904), que retomó el volumen quinto de México a través de los siglos; no sólo como una de sus principales fuentes, sino que también reprodujo cuatro de sus argumentos más significativos: la Guerra de Reforma cambió radicalmente el modo de ser de la nación, emancipó a México de la tutela que ejercía el clero y condujo a la auténtica independencia del país, liberándolo del invasor francés; por estas razones pudo ingresar en el «concierto de las naciones civilizadas», como se decía bajo el gobierno de Porfirio Díaz.

Conviene señalar la dimensión de la revolución educativa que permitió el traslado de la formación ciudadana de las iniciativas particulares al Estado (véase también el capítulo «Población y sociedad»).

El presidente Juárez, en su mandato constitucional (1868-1872), invirtió en instrucción básica como ningún otro gobierno lo había hecho, de modo que en 1857 había en el país 2.424 escuelas primarias y secundarias públicas, y en 1874, dos años después de la muerte de Juárez, habían aumentado a 8.103. Pero aún más importante fue que en 1867 encomendó a Gabino Barreda —médico que había sido discípulo de Augusto Comte en París— fundar la Escuela Nacional Preparatoria. Barreda propuso establecer una enseñanza científica y uniforme para todos los mexicanos que sirviera de instrumento de cohesión social al suprimir la educación en manos del clero que el positivista juzgaba que había sembrado la anarquía en los espíritus y en las ideas.

La Escuela Nacional Preparatoria, que comenzó sus labores en febrero de 1868, marca el inicio de la modernización educativa en México con base en los principios positivistas, y fue también una revolución profunda en los métodos de enseñanza. Los estudios de preparatoria aspiraban a transmitir un conocimiento enciclopédico, que se iniciaba con matemáticas, continuaba con las ciencias naturales y terminaba con los estudios de lógica. Ningún conocimiento debía ser impartido de manera dogmática, sino que se favorecía un riguroso método de observación y experimentación, que buscaba conciliar la teoría y la práctica, lo abstracto y lo concreto. Este enfoque educativo pronto permeó todos los niveles, incluso la instrucción básica, y se extendió a los estados.

En la década de 1870, las entidades federativas empezaron a tomar en sus manos la dirección de la instrucción pública en tres líneas: multiplicaron los establecimientos de educación básica; iniciaron de manera sistemática la formación de profesores por medio de escuelas normales, y reabrieron, pero ahora a cargo de los poderes públicos, antiguos seminarios que habían sido cerrados durante la Guerra de Reforma.

La formación de profesores fue un esfuerzo consistente, aunque cada estado presentó sus propias modalidades y ritmos, que dependieron de la tradición local. En algunas entidades los docentes se formaban en escuelas superiores; en otras, en secundarias, liceos o academias, pero lo más común fue que las escuelas normales estuvieran integradas en los institutos literarios. En la década de 1880 prácticamente todos los estados —excepto Baja California, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos y Quintana Roo— contaban con uno de estos establecimientos, que cambiaron sus planes de estudios adoptando la orientación positivista, por lo que tomaron el nombre de «institutos científico literarios».

Poco a poco, la profesión del magisterio se convirtió en una opción de trabajo para las mujeres: en 1869 se fundó una escuela secundaria, que en 1878 cambió su nombre por el de Escuela Nacional Secundaria de Niñas. Las escuelas secundarias y normales, tanto para varones como para mujeres, cuidaban de que sus egresados aprendieran algún oficio. Aunque las instituciones de instrucción secundaria y superior se concentraron en las ciudades, pronto se convirtieron en centros de difusión de conocimientos para el campo. Por ejemplo, la mayoría de los alumnos de la Escuela Normal de San Luis Potosí, desde su fundación en 1848, procedía del medio rural, y en la década de 1890 los institutos científico-literarios establecieron becas para alumnos indígenas.

La función que había tenido la novela histórica para difundir el credo de los principios y héroes liberales se trasladó a la enseñanza de la historia patria, que se convirtió a fines de la década de 1880 en piedra angular de la formación de los futuros ciudadanos. Es significativo que en 1886 se suscitara una polémica ante la objetividad que pregonaba el pedagogo suizo Enrique Rébsamen y Guillermo Prieto. El polígrafo mexicano sostuvo que el método más apropiado para la enseñanza de la historia era «el liberal», que descansaba en un pacto con el pueblo y la propaganda de cuyos principios era obligación del gobierno consolidar. La postura de Prieto en favor de una didáctica propagandística se impuso.

La creciente participación del Estado en materia educativa se consolidó en 1888 al promulgarse la ley que hizo que la educación fuese responsabilidad de la federación, dejando de ser facultad de los ayuntamientos. Para dar contenido a la legislación se convocaron dos congresos de instrucción pública (1889, 1890-91), ambos presididos por Justo Sierra, con el fin de adoptar teorías y prácticas homogéneas para modelar a los niños y a los jóvenes mexicanos con los conocimientos, actitudes y valores propios de su identidad nacional, según explicaba la convocatoria a los congresos.

A medida que el Estado se apropió de la función de formar a los ciudadanos se inició una nueva estética: el modernismo. Las primeras manifestaciones de una nueva poesía son de José Martí y de Manuel Gutiérrez Nájera, que formaban parte de una nueva generación que exigió una estética universal. Los jóvenes poetas se expresarían en la Revista Azul (1894-1896), dirigida por Gutiérrez Nájera, que alcanzó una proyección hispanoamericana, y renovarían las formas poéticas con el rigor en el uso del lenguaje del parnasianismo francés y la musicalidad e imaginación del simbolismo.

El fin de la década de 1880 anuncia el cierre de la estética nacionalista —cuyo desarrollo se ha reseñado en estas páginas— por varios motivos: la Generación de la Reforma comenzó a desaparecer, pero fundamentalmente la pedagogía de valores sociales y nacionalistas que tres generaciones de polígrafos se habían empeñado en construir en el público y en la ciudadanía se trasladó al Estado mexicano, que la llevó a cabo eficazmente a través de la instrucción pública, de múltiples concursos de oratoria, de ceremonias cívicas y de un nuevo diseño urbano, con esculturas y monumentos cívicos para perpetuar la memoria de los héroes.

El público que se quiere educar

Este breve recorrido por el desarrollo de la cultura en México durante el siglo XIX no estaría completo si no se caracterizara a ese público que los polígrafos se empeñaron en educar. Para ello conviene revisar, por lo menos brevemente, las artes escénicas, cuyo desarrollo se debió a los esfuerzos de empresarios particulares y a la demanda de la ciudadanía.

En 1830 había sólo dos teatros en la ciudad de México: el Principal y el de los Gallos. En ese mismo año se montó en escena por primera vez en el país una ópera: El barbero de Sevilla, pero el público interrumpió la función e insultó al empresario del Teatro Principal por presentar un espectáculo en un idioma distinto al español. Un año después, se estableció una compañía de ópera, con cantantes contratados en Europa, que hizo de Rossini —cantado en su idioma original— el compositor predilecto, aunque la audiencia pronto admitió también a Bellini y Donizetti. El bel canto logró tan buena aceptación que a lo largo del siglo XIX no hubo teatro que iniciara sus temporadas sin la ópera, así como en el periodo navideño de manera obligada se escenificaban pastorelas.

La década de 1830 se caracterizó por el desarrollo del Romanticismo —como se ha señalado—, que se expresó también en los escenarios. En el Teatro de los Gallos se montaron las obras de Victor Hugo (1838) y de Alexandre Dumas (1842). Un cronista del periódico El Recreo de las Familias lamentó el montaje de Hugo, porque los actores no sabían hablar con propiedad y los tramoyistas salían al escenario para saludar a los conocidos. El cronista se quejaba del comportamiento del público, porque a media función se arrojaban desde todos los puntos proyectiles, hasta convertir las capas de los caballeros y los vestidos de las damas en trapos húmedos por el pulque, los escupitajos y las naranjas.

Los capitalinos asistieron en la década de 1830 a otros variados espectáculos con igual entusiasmo: un diorama; descubrieron en un salón un microscopio que permitía ver aumentada una pulga cien veces su tamaño, y en la plaza de toros observaron cómo los aeronautas se elevaban en globos aerostáticos, espectáculo que aseguraba que se agotaran las localidades, por lo que se repitió frecuentemente hasta la década de 1870, inclusive. Los sectores populares, en cambio, acudían a jacalones instalados en la Plaza Mayor (Zócalo), donde se divertían con funciones de títeres y juegos de naipes.

La demanda por las artes escénicas favoreció que se abrieran en 1841 dos nuevos locales: el Teatro Nuevo México, que los cronistas de la época calificaban como de «aspecto decente», y el Teatro de la Unión, para un público de escasos recursos. En las páginas de El Apuntador un cronista relató que en este último teatro los gritos de la concurrencia impedían escuchar a los actores y exigían que en lugar de representar un drama se diera un baile. El cronista terminaba recomendando a los padres de familia que no asistieran con sus hijos.

Pese al público, los esfuerzos de los polígrafos para formar una literatura nacional empezaron a implantarse en el teatro, de modo que en la década de 1840 se escenificaron con frecuencia las obras del costumbrista español Duque de Rivas y de los dramaturgos mexicanos Fernando Calderón e Ignacio Rodríguez Galván, quienes se habían iniciado en la Academia de Letrán. Calderón escribió comedias que ridiculizaban la sociedad de su época, mientras que Rodríguez Galván, aunque falleció en 1842, había escrito obras de teatro ambientadas en el periodo virreinal. Los sainetes propiamente costumbristas fueron rechazados por la audiencia, que juzgó de mal gusto ver en el foro a léperos harapientos. La dramaturgia nacional fue más una excepción que una regla general, pues el público prefería ver actuar a magos, prestidigitadores, contorsionistas y acróbatas, que los empresarios contrataban para vender entradas.

El Gran Teatro de Santa Anna, que después cambiaría de nombre por Gran Teatro Nacional, se inauguró en 1844 con dos mil localidades, que se agotaron en su primera función con un concierto a cargo del violonchelista Maximiliano Bohrer. Guillermo Prieto, en sus crónicas de Fidel, expresó sus esperanzas de que el nuevo recinto se consagrara a las bellas artes, pero, del mismo modo que en el resto de establecimientos, por su escenario desfilaron tanto actores que representaban a Shakespeare como cirqueros y perros amaestrados. Aun así, a partir de esta década, los empresarios de los teatros Principal y Santa Anna formaron compañías estables con actores mexicanos, aunque éstas se disolvieron pronto por las dificultades materiales y las rencillas entre los actores. Algunos particulares, por su parte, establecieron academias para formar actores, cantantes, músicos y bailarines, pero también fueron efímeras.