1

La nueva agenda humana

En los albores del tercer milenio, la humanidad se despierta, estira las extremidades y se restriega los ojos. Todavía vagan por su mente retazos de alguna pesadilla horrible. «Había algo con alambre de púas, y enormes nubes con forma de seta. ¡Ah, vaya! Solo era un mal sueño.» La humanidad se dirige al cuarto de baño, se lava la cara, observa sus arrugas en el espejo, se sirve una taza de café y abre el periódico. «Veamos qué hay hoy en la agenda.»

A lo largo de miles de años, la respuesta a esta cuestión permaneció invariable. Los mismos tres problemas acuciaron a los pobladores de la China del siglo XX, a los de la India medieval y a los del antiguo Egipto. La hambruna, la peste y la guerra coparon siempre los primeros puestos de la lista. Generación tras generación, los seres humanos rezaron a todos los dioses, ángeles y santos, e inventaron innumerables utensilios, instituciones y sistemas sociales…, pero siguieron muriendo por millones a causa del hambre, las epidemias y la violencia. Muchos pensadores y profetas concluyeron que la hambruna, la peste y la guerra debían de ser una parte integral del plan cósmico de Dios o de nuestra naturaleza imperfecta, y que nada excepto el final de los tiempos nos libraría de ellas.

Sin embargo, en los albores del tercer milenio, la humanidad se despierta y descubre algo asombroso. La mayoría de la gente rara vez piensa en ello, pero en las últimas décadas hemos conseguido controlar la hambruna, la peste y la guerra. Desde luego, estos problemas no se han resuelto por completo, pero han dejado de ser fuerzas de la naturaleza incomprensibles e incontrolables para transformarse en retos manejables. No necesitamos rezar a ningún dios ni a ningún santo para que nos salve de ellos. Sabemos muy bien lo que es necesario hacer para impedir el hambre, la peste y la guerra…, y generalmente lo hacemos con éxito.

Es cierto: todavía hay fracasos notables, pero cuando nos enfrentamos a dichos fracasos, ya no nos encogemos de hombros y decimos: «Bueno, así es como funcionan las cosas en nuestro mundo imperfecto» o «Hágase la voluntad de Dios». Por el contrario, cuando el hambre, la peste o la guerra escapan a nuestro control, sospechamos que alguien debe de haberla fastidiado, organizamos una comisión de investigación y nos prometemos que la siguiente vez lo haremos mejor. Y, en verdad, funciona. De hecho, la incidencia de estas calamidades va disminuyendo. Por primera vez en la historia, hoy en día mueren más personas por comer demasiado que por comer demasiado poco, más por vejez que por una enfermedad infecciosa, y más por suicidio que por asesinato a manos de la suma de soldados, terroristas y criminales. A principios del siglo XXI, el humano medio tiene más probabilidades de morir de un atracón en un McDonald’s que a consecuencia de una sequía, el ébola o un ataque de al-Qaeda.

De ahí que, aunque presidentes, directores ejecutivos y altos mandos del ejército siguen teniendo sus agendas diarias llenas de crisis económicas y conflictos militares, a la escala cósmica de la historia, la humanidad puede alzar la mirada y empezar a contemplar nuevos horizontes. Si en verdad estamos poniendo bajo control el hambre, la peste y la guerra, ¿qué será lo que las reemplace en los primeros puestos de la agenda humana? Como bomberos en un mundo sin fuego, en el siglo XXI la humanidad necesita plantearse una pregunta sin precedentes: ¿qué vamos a hacer con nosotros? En un mundo saludable, próspero y armonioso, ¿qué exigirá nuestra atención y nuestro ingenio? Esta pregunta se torna doblemente urgente dados los inmensos nuevos poderes que la biotecnología y la tecnología de la información nos proporcionan. ¿Qué haremos con todo ese poder?

Antes de dar respuesta a esta pregunta, necesitamos decir algunas palabras más sobre el hambre, la peste y la guerra. La afirmación de que los estamos poniendo bajo control puede parecer a muchos intolerable, extremadamente ingenua o quizá insensible. ¿Qué hay de los miles de millones de personas que consiguen apenas malvivir con menos de dos euros al día? ¿Qué pasa con la actual crisis del sida en África o las guerras que arrasan Siria e Irak? Para abordar estos problemas, dirijamos una mirada más detenida al mundo de principios del siglo XXI, antes de explorar la agenda humana de las próximas décadas.

EL UMBRAL BIOLÓGICO DE POBREZA

Empecemos por el hambre, que durante miles de años ha sido el peor enemigo de la humanidad. Hasta fechas recientes, la mayoría de los humanos vivían al borde mismo del umbral biológico de pobreza, por debajo del cual las personas sucumben a la desnutrición y al hambre. Una pequeña equivocación o un golpe de mala suerte podía constituir fácilmente una sentencia de muerte para toda una familia o toda una aldea. Si las lluvias torrenciales destruían nuestra cosecha de trigo o los ladrones se llevaban nuestro rebaño de cabras, nosotros y nuestros seres queridos podíamos morir de hambre. En un plano colectivo, la desgracia o la estupidez resultaban en hambrunas masivas. Cuando una sequía grave afectaba al antiguo Egipto o a la India medieval, no era insólito que pereciera el 5 o el 10 por ciento de la población. Las provisiones escaseaban, el transporte era demasiado lento o caro para importar el alimento necesario y los gobiernos eran demasiado débiles para solucionar el problema.

Si abrimos cualquier libro de historia, es probable que nos encontremos con relatos espantosos de poblaciones famélicas, enloquecidas por el hambre. En abril de 1694, un funcionario francés de la ciudad de Beauvais describía el impacto de la hambruna y de los precios desorbitados de los alimentos, y decía que todo su distrito estaba lleno de «un número infinito de almas pobres, debilitadas por el hambre y la miseria, que mueren de necesidad porque, al no tener trabajo ni ocupación, carecen de dinero para comprar pan. Para seguir con vida y aplacar un poco el hambre, esta pobre gente come cosas impuras tales como gatos y la carne de caballos despellejados y tirados a los montones de estiércol. [Otros consumen] la sangre que mana de vacas y bueyes sacrificados, y las vísceras que los cocineros arrojan a la calle. Otros desdichados comen ortigas y maleza, o raíces y hierbas que antes cuecen».[1]

Escenas similares tenían lugar en toda Francia. El mal tiempo había malogrado las cosechas en todo el reino los dos años anteriores, de modo que en la primavera de 1694 los graneros estaban completamente vacíos. Los ricos cobraban precios exorbitados por cualquier alimento que conseguían acaparar, y los pobres morían en tropel. Unos 2,8 millones de franceses (el 15 por ciento de la población) murieron de hambre entre 1692 y 1694, mientras el Rey Sol, Luis XIV, flirteaba con sus amantes en Versalles. Al año siguiente, 1695, la hambruna golpeó a Estonia y mató a la quinta parte de la población. En 1696 le tocó el turno a Finlandia, donde murió entre un cuarto y un tercio de la población. Escocia padeció una severa hambruna entre 1695 y 1698, y algunos distritos perdieron hasta al 20 por ciento de sus habitantes.[2]

Probablemente, la mayoría de los lectores saben cómo se siente uno cuando no almuerza, cuando ayuna en alguna fiesta religiosa o cuando subsiste unos días con batidos de hortalizas como parte de una nueva dieta milagrosa. Pero ¿cómo se siente uno cuando no ha comido durante días y días y no tiene idea de cuándo conseguirá el siguiente bocado? En la actualidad, la mayor parte de la gente nunca ha vivido este tormento insoportable. Nuestros antepasados, ¡ay!, lo conocieron demasiado bien. Cuando pedían a Dios: «¡Líbranos del hambre!», esto era en lo que pensaban.

Durante los últimos cien años, los avances tecnológicos, económicos y políticos han creado una red de seguridad cada vez más robusta que aleja a la humanidad del umbral biológico de pobreza. De cuando en cuando se producen aún hambrunas masivas que asolan algunas regiones, pero son excepcionales y casi siempre consecuencia de la política humana y no de catástrofes naturales. En la mayor parte del planeta, aunque una persona pierda el trabajo y todas sus posesiones, es improbable que muera de hambre. Seguros privados, entidades gubernamentales y ONG internacionales quizá no la rescaten de la pobreza, pero le proporcionarán suficientes calorías diarias para que sobreviva. En el plano colectivo, la red de comercio global transforma sequías e inundaciones en oportunidades de negocio, y hace posible superar de manera rápida y barata la escasez de alimentos. Incluso cuando guerras, terremotos o tsunamis devastan países enteros, los esfuerzos internacionales suelen impedir con éxito las hambrunas. Aunque centenares de millones de personas siguen pasando hambre casi a diario, en la mayoría de los países pocas mueren en realidad de hambre.

Ciertamente, la pobreza causa otros muchos problemas de salud, y la desnutrición acorta la esperanza de vida incluso en los países más ricos de la Tierra. En Francia, por ejemplo, seis millones de personas (alrededor del 10 por ciento de la población) padecen inseguridad nutricional. Se despiertan por la mañana sin saber si tendrán algo que almorzar; a menudo se van a dormir hambrientos, y por ello su nutrición es desequilibrada y poco saludable: exceso de almidón, azúcar y sal, y déficit de proteínas y vitaminas.[3] Pero la inseguridad nutricional no es hambruna, y la Francia de inicios del siglo XXI no es la Francia de 1694. Incluso en los peores suburbios que rodean Beauvais o París, la gente no muere porque lleve semanas sin comer.

La misma transformación ha tenido lugar en otros muchos países, muy especialmente en China. Durante milenios, el hambre acechó a todos los regímenes chinos, desde el Emperador Amarillo hasta los comunistas rojos. Hace pocas décadas, China era sinónimo de escasez de alimentos. Decenas de millones de chinos murieron de hambre durante el desastroso Gran Salto Adelante, y los expertos predijeron repetidamente que el problema no haría más que empeorar. En 1974 se celebró en Roma la primera Conferencia Mundial de la Alimentación, y los asistentes fueron obsequiados con previsiones apocalípticas. Se les dijo que no había manera de que China alimentara a sus 1.000 millones de habitantes, y que el país más poblado del mundo se encaminaba a la catástrofe. En realidad, se encaminaba hacia el mayor milagro económico de la historia. Desde 1974 se ha sacado de la pobreza a centenares de millones de chinos, y, aunque todavía hay otros tantos que padecen muchas privaciones y desnutrición, por primera vez en su historia documentada, China está ahora libre de hambrunas.

De hecho, actualmente, en la mayoría de los países, comer en exceso se ha convertido en un problema mucho peor que el hambre. En el siglo XVIII, al parecer, María Antonieta aconsejó a la muchedumbre que pasaba hambre que si se quedaban sin pan, comieran pasteles. Hoy en día, los pobres siguen este consejo al pie de la letra. Mientras que los ricos residentes de Beverly Hills comen ensalada y tofu al vapor con quinoa, en los suburbios y guetos los pobres se atracan de pastelillos Twinkie, Cheetos, hamburguesas y pizzas. En 2014, más de 2.100 millones de personas tenían sobrepeso, frente a los 850 millones que padecían desnutrición. Se espera que la mitad de la humanidad sea obesa en 2030.[4] En 2010, la suma de las hambrunas y la desnutrición mató a alrededor de un millón de personas, mientras que la obesidad mató a tres millones.[5]

EJÉRCITOS INVISIBLES

Después del hambre, el segundo gran enemigo de la humanidad fueron las pestes y las enfermedades infecciosas. Las ciudades, bulliciosas y conectadas por un torrente incesante de mercaderes, funcionarios y peregrinos, constituyeron a la vez los cimientos de la civilización humana y un caldo de cultivo ideal para los patógenos. En consecuencia, la gente vivía en la antigua Atenas o en la Florencia medieval sabiendo que podían enfermar y morir la semana siguiente, o que en cualquier momento podía desatarse una epidemia que acabara con toda su familia en un abrir y cerrar de ojos.

El más famoso de estos brotes epidémicos, la llamada Peste Negra, se inició en la década de 1330 en algún lugar de Asia oriental o central, cuando la bacteria Yersinia pestis, que habitaba en las pulgas, empezó a infectar a los humanos a los que estas picaban. Desde allí, montada en un ejército de ratas y pulgas, la peste se extendió rápidamente por toda Asia, Europa y el norte de África, y tardó menos de veinte años en alcanzar las costas del océano Atlántico. Murieron entre 75 y 200 millones de personas, más de la cuarta parte de la población de Eurasia. En Inglaterra perecieron cuatro de cada diez personas, y la población se redujo desde un máximo previo de 3,7 millones de habitantes hasta un mínimo posterior de 2,2 millones. La ciudad de Florencia perdió 50.000 de sus 100.000 habitantes.[6]

Las autoridades se vieron impotentes ante la calamidad. Excepto por la organización de oraciones masivas y procesiones, no tenían idea de cómo detener la expansión de la epidemia, y mucho menos de cómo curarla. Hasta la era moderna, los humanos achacaban las enfermedades al mal aire, a demonios malévolos y a dioses enfurecidos, y no sospechaban de la existencia de bacterias ni virus. La gente creía fácilmente en ángeles y hadas, pero no podían imaginar que una minúscula pulga o una simple gota de agua pudieran contener todo un ejército de mortíferos depredadores.

La Peste Negra no fue un acontecimiento excepcional, ni siquiera la peor peste de la historia. Epidemias más desastrosas asolaron América, Australia y las islas del Pacífico después de la llegada de los primeros europeos. Sin que exploradores y colonos lo supieran, llevaban consigo nuevas enfermedades infecciosas contra las cuales los nativos no estaban inmunizados. En consecuencia, hasta el 90 por ciento de las poblaciones locales murieron.[7]

El triunfo de la muerte (c. 1562), de Peter Brueghel el Viejo. © The Art Archive/Alamy Stock Photo.

FIGURA 2. En la Edad Media se personificaba la Peste Negra como una horrible fuerza demoníaca fuera del control o de la comprensión humanas.

El 5 de marzo de 1520, una pequeña flotilla española partió de la isla de Cuba en dirección a México. Las naos llevaban a bordo a 900 soldados españoles, junto con caballos, armas de fuego y unos cuantos esclavos africanos. Uno de estos últimos, Francisco de Eguía, transportaba en su persona un cargamento mucho más letal. Francisco no lo sabía, pero entre sus billones de células había una bomba de tiempo biológica: el virus de la viruela. En cuanto Francisco desembarcó en México, el virus empezó a multiplicarse exponencialmente en el interior de su cuerpo, y acabó por brotar sobre toda su piel en un terrible sarpullido. Llevaron al febril Francisco a la cama de una familia de nativos en la ciudad de Cempoallan. Contagió a los miembros de la familia, que a su vez contagiaron a los vecinos. Diez días después, Cempoallan se convirtió en un cementerio. Los refugiados propagaron la enfermedad desde Cempoallan a las ciudades vecinas. A medida que una ciudad tras otra sucumbían a la enfermedad, nuevas oleadas de aterrorizados refugiados llevaban la enfermedad por todo México y más allá.

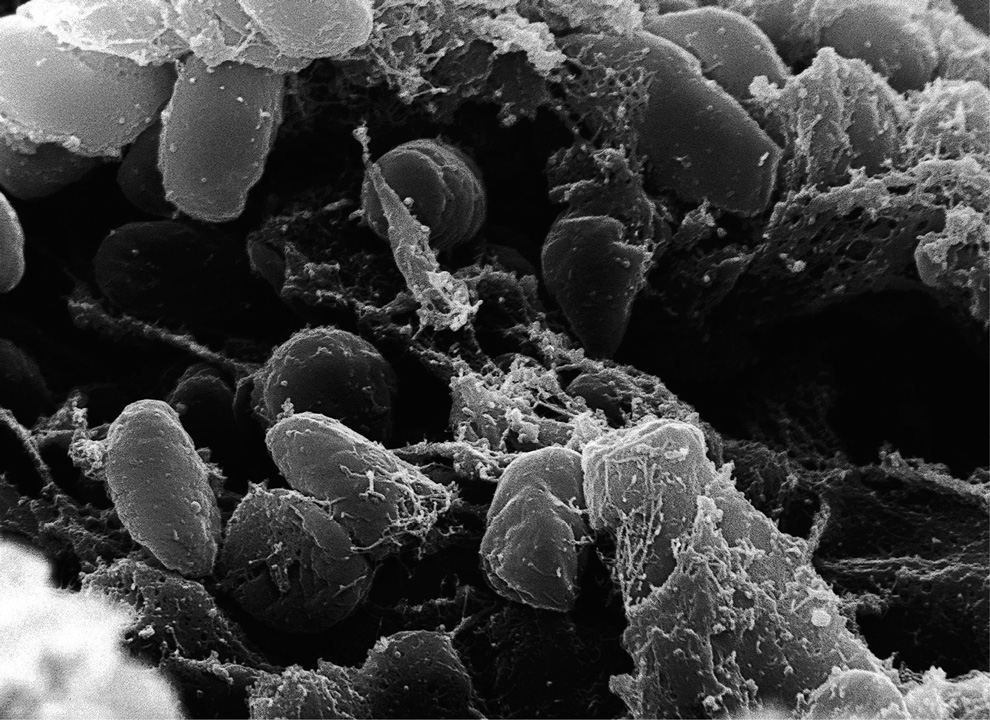

Bacteria Yersinia pestis. © NIAID/CDC/Science Photo Library.

FIGURA 3. El verdadero culpable era la minúscula bacteria Yersinia pestis.

Los mayas de la península del Yucatán creían que tres dioses malignos, Ekpetz, Uzannkak y Sojakak, volaban de noche de pueblo en pueblo e infectaban a la gente con la enfermedad. Los aztecas culparon a los dioses Tezcatlipoca y Xipe, o quizá a la magia negra de las gentes blancas. Se consultó a sacerdotes y a médicos. Estos aconsejaron plegarias, baños fríos, restregar el cuerpo con bitumen y untar escarabajos negros aplastados sobre las úlceras. Nada funcionó. Decenas de miles de cadáveres se pudrían en las calles sin que nadie se atreviera a acercarse a ellos y enterrarlos. Familias enteras perecieron en cuestión de pocos días, y las autoridades ordenaron que se derruyeran las casas sobre los cuerpos. En algunos asentamientos murió la mitad de la población.

En septiembre de 1520, la peste había llegado al valle de México, y en octubre cruzó las puertas de la capital azteca, Tenochtitlan, una magnífica metrópolis en la que habitaban 250.000 almas. En dos meses, al menos un tercio de la población pereció, incluido el emperador Cuitlahuac. Mientras que en marzo de 1520, cuando llegó la flota española, México albergaba 22 millones de personas, en diciembre del mismo año únicamente 14 millones seguían vivas. La viruela fue solo el primer golpe. Mientras los nuevos amos españoles estaban atareados en enriquecerse y explotar a los nativos, oleadas mortíferas de gripe, sarampión y otras enfermedades infecciosas azotaron sin respiro a México, hasta que en 1580 su población se había reducido a menos de dos millones.[8]

Dos siglos después, el 18 de enero de 1778, el capitán James Cook, explorador británico, llegó a Hawái. Las islas hawaianas estaban densamente pobladas por medio millón de personas, que vivían en completo aislamiento tanto de Europa como de América, y por consiguiente nunca habían estado expuestas a las enfermedades europeas y americanas. El capitán Cook y sus hombres introdujeron en Hawái los primeros patógenos de la gripe, la tuberculosis y la sífilis. Visitantes europeos posteriores añadieron la fiebre tifoidea y la viruela. En 1853 solo quedaban en Hawái 70.000 supervivientes.[9]

Las epidemias continuaron matando a decenas de millones de personas hasta bien entrado el siglo XX. En enero de 1918, los soldados que había en las trincheras del norte de Francia empezaron a morir por millares debido a una cepa particularmente virulenta de la gripe, que recibió el nombre de «gripe española». La línea del frente era el punto final de la red de aprovisionamiento global más eficaz que el mundo había conocido hasta entonces. Hombres y municiones fluían a raudales desde Gran Bretaña, Estados Unidos, la India y Australia. Llegaba petróleo desde Oriente Medio, cereales y carne de res desde Argentina, caucho desde Malaya y cobre desde el Congo. A cambio, todos contrajeron la gripe española. En pocos meses, cerca de 500 millones de personas (un tercio de la población global) estaban afectados por el virus. En la India, este mató al 5 por ciento de la población (15 millones de personas). En la isla de Tahití, murió el 14 por ciento. En Samoa, el 20 por ciento. En las minas de cobre del Congo, pereció uno de cada cinco trabajadores. En total, la pandemia mató a entre 50 y 100 millones de personas en menos de un año. La Primera Guerra Mundial mató a 40 millones entre 1914 y 1918.[10]

Junto a estos tsunamis epidémicos que la golpearon cada pocas décadas, la humanidad también se enfrentó a oleadas menores pero más regulares de enfermedades infecciosas, que todos los años mataban a millones de personas. Los niños que carecían de inmunidad eran particularmente susceptibles, la razón por la que con frecuencia se las denomina «enfermedades de la infancia». Hasta principios del siglo XX, alrededor de un tercio de la población moría antes de llegar a la edad adulta debido a una combinación de desnutrición y enfermedad.

Durante el último siglo, la humanidad se hizo más vulnerable todavía a las epidemias debido a la coincidencia en el tiempo de un crecimiento demográfico y la mejora de los medios de transporte. Una metrópolis moderna, como Tokio o Kinshasa, ofrecen a los patógenos unos terrenos de caza mucho más ricos que la Florencia medieval o el Tenochtitlan de 1520, y la red de transporte global es en la actualidad más eficiente incluso que en 1918. Un virus español puede abrirse camino hasta el Congo o Tahití en menos de veinticuatro horas. Por lo tanto, no habría sido descabellado esperar un infierno epidemiológico, con un envite tras otro de enfermedades letales.

Sin embargo, tanto la incidencia como el impacto de las epidemias se han reducido espectacularmente en las últimas décadas. En particular, la mortalidad infantil global es la más baja de todas las épocas: menos del 5 por ciento de los niños mueren antes de llegar a la edad adulta. En el mundo desarrollado, la tasa es inferior al 1 por ciento.[11] Este milagro se debe a los progresos sin precedentes de la medicina del siglo XX, que nos ha proporcionado vacunas, antibióticos, mejoras en la higiene y una infraestructura médica mucho mejor.

Por ejemplo, una campaña global de vacunación contra la viruela obtuvo un éxito tan grande que en 1979 la Organización Mundial de la Salud declaró que la humanidad había ganado y que la viruela se había erradicado por completo. Era la primera epidemia que los humanos conseguían eliminar de la faz de la Tierra. En 1967, la viruela infectaba todavía a 15 millones de personas y mataba a dos millones, pero en 2014 ni una sola persona estaba infectada ni murió de esa enfermedad. La victoria ha sido tan completa que en la actualidad la OMS ha dejado de vacunar a los humanos contra la viruela.[12]

Cada pocos años nos alarma el brote de alguna nueva peste potencial, como ocurrió con el SARS (síndrome respiratorio agudo grave) en 2002-2003, la gripe aviar en 2005, la gripe porcina en 2009-2010 y el ébola en 2014. Sin embargo, gracias a contramedidas eficaces, estos incidentes, hasta ahora, han resultado en un número de víctimas comparativamente reducido. El SARS, por ejemplo, inicialmente provocó temores de una nueva Peste Negra, pero acabó con la muerte de menos de 1.000 personas en todo el mundo.[13] El brote de ébola en África Occidental parecía al principio que escalaba fuera de control, y el 26 de septiembre de 2014 la OMS lo describía como «la emergencia de salud pública más grave que se ha visto en la era moderna».[14] No obstante, a principios de 2015 la epidemia se había refrenado, y en enero de 2016 la OMS declaró que había terminado. Infectó a 30.000 personas (de las que mató a 11.000), causó enormes perjuicios económicos en toda África Occidental y provocó angustia en todo el mundo; pero no se expandió más allá de África Occidental, y el total de víctimas no se acercó siquiera a la escala de la gripe española o a la epidemia de viruela en México.

Incluso la tragedia del sida, aparentemente el mayor de los fracasos médicos de las últimas décadas, puede considerarse una señal de progreso. Desde su primer brote importante a principios de la década de 1980, más de 30 millones de personas han muerto de sida, y decenas de millones más han padecido daños físicos y psicológicos debilitantes por su causa. Era difícil comprender y tratar la nueva epidemia porque el sida es una enfermedad enrevesada y única. Mientras que un humano infectado por el virus de la viruela muere a los pocos días, un paciente infectado por el VIH puede parecer perfectamente sano durante semanas o meses, pero contagia a otros sin saberlo. Además, el VIH no mata por sí mismo. Lo que hace es destruir el sistema inmunitario, con lo que expone al paciente a otras muchas enfermedades. Son esas enfermedades secundarias las que en realidad matan a las víctimas del sida. En consecuencia, cuando el sida empezó a extenderse, fue especialmente difícil entender qué era lo que estaba ocurriendo. Cuando en 1981 dos pacientes ingresaron en un hospital de Nueva York, uno de ellos al borde de la muerte por neumonía y el otro por cáncer, no era en absoluto evidente que ambos fueran de hecho víctimas del VIH, del que podían haberse infectado meses o incluso años antes.[15]

Sin embargo, a pesar de estas dificultades, después de que la comunidad médica tuviera conciencia de la nueva y misteriosa peste, los científicos solo tardaron dos años en identificarla, entender cómo se propaga el virus y sugerir maneras eficaces de desacelerar la epidemia. En otros diez años, nuevos medicamentos transformaron el sida, hasta entonces una sentencia de muerte, en una enfermedad crónica (al menos para los que son lo bastante pudientes para permitirse el tratamiento).[16] Piense el lector qué habría ocurrido si el brote de sida se hubiera producido en 1581 en lugar de en 1981. Con toda probabilidad, nadie en aquel tiempo habría imaginado qué causaba la epidemia, cómo se transmitía de una persona a otra o cómo se la podía detener (y mucho menos curar). En tales condiciones, el sida podría haber aniquilado a una porción mucho mayor de la especie humana, igualando o incluso superando las cifras de la Peste Negra.

A pesar del horrendo diezmo que el sida se ha cobrado y de los millones que todos los años mueren debido a enfermedades infecciosas arraigadas como la malaria, las epidemias constituyen hoy una amenaza mucho menor para la salud humana que en milenios anteriores. La inmensa mayoría de las personas mueren a consecuencia de enfermedades no infecciosas, como el cáncer y las cardiopatías, o simplemente a causa de la vejez.[17] (Incidentalmente, el cáncer y las dolencias cardíacas no son, desde luego, enfermedades nuevas: se remontan a la antigüedad. Sin embargo, en épocas anteriores pocas personas vivían el tiempo suficiente para morir de ellas.)

Muchos temen que esta sea solo una victoria temporal y que algún primo desconocido de la Peste Negra esté aguardando a la vuelta de la esquina. Nadie puede garantizar que las pestes no reaparezcan, pero hay buenas razones para pensar que en la carrera armamentística entre los médicos y los gérmenes, los médicos corren más deprisa. Nuevas enfermedades infecciosas aparecen principalmente como resultado de mutaciones aleatorias en el genoma de los patógenos. Dichas mutaciones permiten que los patógenos pasen de los animales a los humanos, que venzan al sistema inmune humano o que se hagan resistentes a medicamentos tales como los antibióticos. En la actualidad, es probable que estas mutaciones se produzcan y se diseminen más rápidamente que en el pasado, debido al impacto humano en el ambiente.[18] Sin embargo, en la carrera contra la medicina, los patógenos dependen en último término de la ciega mano de la fortuna.

Los médicos, en cambio, cuentan con más recursos que la mera suerte. Aunque la ciencia tiene una deuda enorme con la serendipia, los médicos no se limitan a verter diferentes sustancias químicas en tubos de ensayo con la esperanza de dar con algún medicamento nuevo. Con cada año que pasa, los médicos acumulan más y mejores conocimientos, que utilizan con el fin de elaborar medicamentos y tratamientos más eficaces. En consecuencia, aunque en el año 2050 nos enfrentaremos sin duda a gérmenes que serán más resilientes que los de 2016, es muy probable que la medicina se ocupe de ellos de manera más eficiente que en la actualidad.[19]

En 2015, los médicos anunciaron el descubrimiento de un tipo de antibiótico completamente nuevo, la teixobactina, al que, por el momento, las bacterias no presentan resistencia. Algunos estudiosos creen que la teixobactina podría acabar siendo un punto de inflexión en la lucha contra gérmenes muy resistentes.[20] Los científicos también están desarrollando nuevos tratamientos revolucionarios, que funcionan de una manera radicalmente diferente a la de cualquier medicamento previo. Por ejemplo, algunos laboratorios de investigación son ya el hogar de nanorrobots, que un día podrán navegar por nuestro torrente sanguíneo, identificar enfermedades, y matar patógenos y células cancerosas.[21] Aunque los microorganismos tengan cuatro mil millones de años de experiencia acumulada en la lucha contra enemigos orgánicos, su experiencia en la lucha contra depredadores biónicos es absolutamente nula, por lo que encontrarían doblemente difícil generar por evolución defensas efectivas.

Así, si bien no podemos estar seguros de que algún nuevo brote de ébola o de una cepa desconocida de gripe no vaya a propagarse por el globo y a matar a millones de personas, en caso de que eso ocurra no lo consideraremos una calamidad natural inevitable. Por el contrario, lo veremos como un fracaso humano inexcusable y pediremos la cabeza de los responsables. Cuando a finales del verano de 2014 dio la impresión, durante unas pocas y terribles semanas, de que el ébola ganaba la partida a las autoridades sanitarias globales, se pusieron rápidamente en marcha comités de investigación. Un informe inicial publicado el 14 de octubre de 2014 criticaba a la Organización Mundial de la Salud por su reacción insatisfactoria ante el brote, y culpaba de la epidemia a la corrupción y a la ineficacia en la división africana de la OMS. También hubo críticas al conjunto de la comunidad internacional por no reaccionar de una manera lo bastante rápida y enérgica. Tales críticas suponen que la humanidad tiene el conocimiento y las herramientas necesarias para impedir las pestes, y que si, a pesar de ello, una epidemia escapa a nuestro control, se debe más a la incompetencia humana que a la ira divina.

Así, en la lucha contra calamidades naturales como el sida y el ébola, la balanza se inclina a favor de la humanidad. Pero ¿qué hay de los peligros inherentes a la propia naturaleza humana? La biotecnología nos permite derrotar bacterias y virus, pero simultáneamente convierte a los propios humanos en una amenaza sin precedentes. Las mismas herramientas que permiten a los médicos identificar y curar rápidamente nuevas enfermedades también pueden capacitar a ejércitos y a terroristas para dar lugar a enfermedades incluso más terribles y gérmenes patógenos catastróficos. Por lo tanto, es probable que en el futuro haya epidemias importantes que continúen poniendo en peligro a la humanidad pero solo si la propia humanidad las crea, al servicio de alguna ideología despiadada. Es probable que la época en la que la humanidad se hallaba indefensa ante las epidemias naturales haya terminado. Pero podríamos llegar a echarla en falta.

QUEBRANTANDO LA LEY DE LA SELVA

La tercera buena noticia es que también las guerras están desapareciendo. A lo largo de la historia, la mayoría de los humanos asumían la guerra como algo natural, mientras que la paz era un estado temporal y precario. Las relaciones internacionales estaban regidas por la ley de la selva, según la cual incluso si dos sistemas de gobierno convivían en paz, la guerra siempre era una opción. Por ejemplo, aunque Alemania y Francia estaban en paz en 1913, todo el mundo sabía que podían agredirse mutuamente en 1914. Cuando políticos, generales, empresarios y ciudadanos de a pie hacían planes para el futuro, siempre dejaban un margen para la guerra. Desde la Edad de Piedra a la era del vapor, y desde el Ártico al Sahara, toda persona en la Tierra sabía que en cualquier momento los vecinos podían invadir su territorio, derrotar a su ejército, masacrar a su gente y ocupar sus tierras.

Durante la segunda mitad del siglo XX, finalmente se quebrantó esta ley de la selva, si acaso no se revocó. En la mayoría de las regiones, las guerras se volvieron más infrecuentes que nunca. Mientras que en las sociedades agrícolas antiguas la violencia humana causaba alrededor del 15 por ciento de todas las muertes, durante el siglo XX la violencia causó solo el 5 por ciento, y en el inicio del siglo XXI está siendo responsable de alrededor del 1 por ciento de la mortalidad global.[22] En 2012 murieron en todo el mundo unos 56 millones de personas, 620.000 a consecuencia de la violencia humana (la guerra acabó con la vida de 120.000 personas, y el crimen, con la de otras 500.000). En cambio, 800.000 se suicidaron y 1,5 millones murieron de diabetes.[23] El azúcar es ahora más peligroso que la pólvora.

Más importante aún es que un segmento creciente de la humanidad ha llegado a considerar la guerra simplemente inconcebible. Por primera vez en la historia, cuando gobiernos, empresas e individuos contemplan su futuro inmediato, muchos no piensan en la guerra como un acontecimiento probable. Las armas nucleares han transformado la guerra entre superpoderes en un acto demente de suicidio colectivo, y por lo tanto han obligado a las naciones más poderosas de la Tierra a encontrar vías alternativas y pacíficas para resolver los conflictos. Simultáneamente, la economía global se ha transformado de una economía basada en lo material a una economía basada en el conocimiento. En épocas anteriores, las principales fuentes de riqueza eran los activos materiales, tales como minas de oro, campos de trigo y pozos de petróleo. Hoy en día, la principal fuente de riqueza es el conocimiento. Y aunque se pueden conquistar campos petrolíferos por medio de la guerra, no es posible adquirir el conocimiento de esta manera. De modo que a medida que el conocimiento se convertía en el recurso económico más importante, la rentabilidad de la guerra se reducía, y las guerras quedaban cada vez más restringidas a aquellas partes del mundo (como Oriente Medio y África Central) en que las economías son todavía economías anticuadas basadas en lo material.

En 1998, para Ruanda tenía sentido apoderarse de las ricas minas de coltán del vecino Congo y saquearlas, porque había gran demanda de este mineral para la fabricación de teléfonos móviles y de ordenadores portátiles, y el Congo disponía del 80 por ciento de las reservas mundiales de coltán. Ruanda obtuvo 240 millones de dólares anuales por el coltán saqueado. Para la pobre Ruanda, era mucho dinero.[24] En cambio, no habría tenido sentido que China invadiera California y se apoderara de Silicon Valley, porque, aunque los chinos hubiesen vencido en el campo de batalla, allí no había minas de silicio que saquear. En cambio, los chinos han ganado miles de millones de dólares al cooperar con gigantes de la alta tecnología como Apple y Microsoft, comprar sus programas y fabricar sus productos. Lo que Ruanda ganó en un año entero de saqueo del coltán congoleño, los chinos lo ganan en un único día de comercio pacífico.

En consecuencia, la palabra «paz» ha adquirido un nuevo significado. Generaciones previas pensaban en la paz como la ausencia temporal de guerra. Hoy en día pensamos en la paz como la inverosimilitud de guerra. Cuando en 1913 la gente decía que había paz entre Francia y Alemania, se referían a que «ahora mismo no hay guerra entre Francia y Alemania, pero quién sabe lo que sucederá el año que viene». Cuando en la actualidad decimos que hay paz entre Francia y Alemania, nos referimos a que es inconcebible que, bajo ninguna circunstancia predecible, pueda estallar la guerra entre ambos países. Esta paz prevalece no solo entre Francia y Alemania, sino entre la mayoría de los países (aunque no todos). No se dan circunstancias que hagan creer que el próximo año podría estallar una guerra entre Alemania y Polonia, entre Indonesia y Filipinas, entre Brasil y Uruguay.

Esta Nueva Paz no es solo una fantasía jipi. Los gobiernos ávidos de poder y las empresas codiciosas también cuentan con ella. Cuando Mercedes planea su estrategia de ventas en la Europa Oriental, descarta la posibilidad de que Alemania pueda conquistar Polonia. A una empresa que importa mano de obra barata de Filipinas no le preocupa que Indonesia pueda invadir Filipinas al cabo de unos meses. Cuando el gobierno brasileño se reúne para discutir los presupuestos del año siguiente, es inimaginable que el ministro brasileño de defensa se levante de su asiento, dé un puñetazo en la mesa y diga: «¡Un momento! ¿Y si queremos invadir y conquistar Uruguay? No habéis tenido esto en cuenta. Debemos destinar 5.000 millones para financiar esta conquista». Desde luego, hay unos pocos lugares en los que los ministros de defensa dicen todavía estas cosas, y hay regiones en las que la Nueva Paz no ha conseguido arraigar. Lo sé muy bien, porque vivo en una de esas regiones. Pero son excepciones.

Desde luego, no hay ninguna garantía de que la Nueva Paz perviva indefinidamente. De la misma manera que, en un inicio, las armas nucleares hicieron posible la Nueva Paz, logros tecnológicos futuros podrían preparar el camino para nuevos tipos de guerra. En particular, la cibercontienda puede desestabilizar el mundo al proporcionar incluso a países pequeños y a actores no estatales la capacidad de luchar eficazmente contra superpotencias. Cuando Estados Unidos luchó contra Irak en 2003, causó devastación en Bagdad y Mosul, pero no se lanzó ni una sola bomba sobre Los Ángeles o Chicago. Sin embargo, en el futuro, un país como Corea del Norte o Irán podría utilizar bombas lógicas para que la energía dejara de funcionar en California, hacer estallar refinerías en Texas y provocar una colisión de trenes en Michigan (las «bombas lógicas» son códigos de programación maliciosos que se insertan en tiempo de paz y se operan a distancia; es muy probable que las redes que controlan instalaciones de infraestructura vitales en Estados Unidos y en muchos otros países ya estén llenos de tales códigos).

Sin embargo, no debemos confundir la capacidad con la motivación. Aunque la cibercontienda introduce nuevos medios de destrucción, no añade necesariamente nuevos incentivos para usarlos. A lo largo de los últimos setenta años, la humanidad ha quebrantado no solo la ley de la selva, sino también la ley de Chéjov. Es sabido que Antón Chéjov dijo que una pistola que aparezca en el primer acto de una obra teatral será disparada inevitablemente en el tercero. A lo largo de la historia, si reyes y emperadores adquirían algún arma nueva, tarde o temprano se veían tentados a usarla. Sin embargo, desde 1945, la humanidad ha aprendido a resistir esa tentación. La pistola que apareció en el primer acto de la Guerra Fría nunca se disparó. En la actualidad estamos acostumbrados a vivir en un mundo lleno de bombas y misiles que no se han lanzado, y nos hemos convertido en expertos en quebrantar tanto la ley de la selva como la ley de Chéjov. Si estas leyes vuelven a alcanzarnos, será por nuestra culpa, no debido a nuestro destino inevitable.

Entonces ¿qué pasa con el terrorismo? Aunque los gobiernos centrales y los estados poderosos han aprendido a moderarse, los terroristas podrían no mostrar tales escrúpulos a la hora de usar armas nuevas y destructivas. Esta es ciertamente una posibilidad preocupante. Sin embargo, el terrorismo es una estrategia de debilidad que adoptan aquellos que carecen de acceso al poder real. Al menos en el pasado, el terrorismo operó propagando el miedo en lugar de causar daños materiales importantes. Por lo general, los terroristas no tienen la fuerza necesaria para derrotar a un ejército, ocupar un país o destruir ciudades enteras. Mientras que en 2010 la obesidad y las enfermedades asociadas a ella mataron a cerca de tres millones de personas, los terroristas mataron a un total de 7.697 personas en todo el planeta, la mayoría de ellos en países en vías de desarrollo.[25] Para el norteamericano o el europeo medio, la Coca-Cola supone una amenaza mucho más letal que al-Qaeda.

Misiles nucleares en un desfile militar en Moscú (1968). © Sovfoto/UIG vía Getty Images.

FIGURA 4. Misiles nucleares en un desfile militar en Moscú. El arma que siempre se exhibía pero que nunca se disparó.

¿Cómo es posible, pues, que los terroristas consigan copar los titulares y cambiar la situación política en todo el mundo? Porque provocan que sus enemigos reaccionen de manera desproporcionada. En esencia, el terrorismo es un espectáculo. Los terroristas organizan un espectáculo de violencia pavoroso, que capta nuestra imaginación y hace que nos sintamos como si retrocediéramos hasta el caos medieval. En consecuencia, los estados suelen sentirse obligados a reaccionar frente al teatro del terrorismo con un espectáculo de seguridad y orquestan exhibiciones de fuerza formidables, como la persecución de poblaciones enteras o la invasión de países extranjeros. En la mayoría de los casos, esta reacción desmesurada ante el terrorismo genera una amenaza mucho mayor para nuestra seguridad que los propios terroristas.

Los terroristas son como una mosca que intenta destruir una cacharrería. La mosca es tan débil que no puede mover siquiera una taza. De modo que encuentra un toro, se introduce en su oreja y empieza a zumbar. El toro enloquece de miedo e ira, y destruye la cacharrería. Esto es lo que ha ocurrido en Oriente Medio en la última década. Los fundamentalistas islámicos nunca habrían podido derrocar por sí solos a Sadam Husein. En lugar de ello, encolerizaron a Estados Unidos con los ataques del 11 de septiembre, y Estados Unidos destruyó por ellos la cacharrería de Oriente Medio. Ahora medran entre las ruinas. Por sí solos, los terroristas son demasiado débiles para arrastrarnos de vuelta a la Edad Media y restablecer la ley de la selva. Pueden provocarnos, pero al final todo dependerá de nuestras reacciones. Si la ley de la selva vuelve a imperar con fuerza, la culpa no será de los terroristas.

El hambre, la peste y la guerra probablemente continuarán cobrándose millones de víctimas en las próximas décadas. Sin embargo, ya no son tragedias inevitables fuera de la comprensión y el control de una humanidad indefensa. Por el contrario, se han convertido en retos manejables. Esto no minimiza el sufrimiento de centenares de millones de humanos afligidos por la pobreza, de los millones que cada año sucumben a la malaria, el sida y la tuberculosis o de los millones atrapados en círculos viciosos violentos en Siria, el Congo o Afganistán. El mensaje no es que el hambre, la peste y la guerra hayan desaparecido de la faz de la Tierra y que debamos dejar de preocuparnos por ellas. Es exactamente el contrario. A lo largo de la historia, la gente consideró que estos problemas eran irresolubles, de modo que no tenía sentido intentar ponerles fin. La gente rezaba a Dios pidiendo milagros, pero no intentaba seriamente exterminar el hambre, la peste y la guerra. Los que aducen que el mundo de 2016 sigue igual de aquejado por el hambre, las enfermedades y la violencia como el de 1916 perpetúan este punto de vista derrotista inmemorial. Dan por sentado que los enormes esfuerzos que los humanos han hecho a lo largo del siglo XX no han conseguido nada, y que la investigación médica, las reformas económicas y las iniciativas de paz han sido infructuosas. Si así fuera, ¿qué sentido tendría invertir nuestro tiempo y recursos en más investigación médica, en reformas económicas pioneras o en nuevas iniciativas de paz?

Reconocer nuestros logros pasados supone un mensaje de esperanza y responsabilidad que nos estimula a hacer esfuerzos todavía mayores en el futuro. Dados nuestros logros en el siglo XX, si la gente continúa padeciendo hambre, peste y guerra, no podemos culpar a la naturaleza o a Dios. Está en nuestras manos hacer que las cosas mejoren, y reducir aún más la incidencia del sufrimiento.

No obstante, valorar la magnitud de nuestros logros conlleva otro mensaje: la historia no tolera un vacío. Si la incidencia del hambre, la peste y la guerra se está reduciendo, algo acabará ocupando su lugar en la agenda humana. Será mejor que pensemos muy detenidamente qué es lo que será. Si no lo hacemos, podríamos obtener una victoria completa en los antiguos campos de batalla solo para ser sorprendidos desprevenidos en frentes totalmente nuevos. ¿Cuáles son los proyectos que sustituirán al hambre, la peste y la guerra en los primeros puestos de la agenda humana en el siglo XXI?

Un proyecto central será proteger a la humanidad y el planeta en su conjunto de los peligros inherentes a nuestro propio poder. Hemos conseguido poner bajo nuestro control el hambre, la peste y la guerra gracias en gran parte a nuestro fenomenal crecimiento económico, que nos proporciona comida, medicina, energía y materias primas en abundancia. Pero este mismo crecimiento desestabiliza el equilibrio ecológico del planeta de muchísimas maneras, que solo hemos empezado a explorar. La humanidad ha tardado en reconocer este peligro, y hasta ahora ha hecho muy poco al respecto. A pesar de toda la cháchara sobre contaminación, calentamiento global y cambio climático, la mayoría de los países no han hecho todavía ningún sacrificio económico o político serio para mejorar la situación. Cuando llega el momento de elegir entre crecimiento económico y estabilidad ecológica, políticos, directores de empresas y votantes casi siempre prefieren el crecimiento. En el siglo XXI vamos a tener que hacerlo mejor si queremos evitar la catástrofe.

¿Por qué otra cosa tendrá que luchar la humanidad? ¿Nos contentaremos simplemente con contar las cosas buenas que tenemos; mantener a raya el hambre, la peste y la guerra, y proteger el equilibrio ecológico? Este podría ser realmente el curso de acción más sensato, pero es improbable que la humanidad lo siga. Los humanos rara vez se sienten satisfechos con lo que ya tienen. La reacción más común de la mente humana ante los logros no es la satisfacción, sino el anhelo de más. Los humanos están siempre al acecho de algo mejor, mayor, más apetitoso. Cuando la humanidad posea poderes nuevos y enormes, y cuando la amenaza del hambre, la peste y la guerra desaparezca al fin, ¿qué haremos con nosotros? ¿Qué harán durante todo el día científicos, inversores, banqueros y presidentes? ¿Escribir poesía?

El éxito genera ambición, y nuestros logros recientes impulsan ahora a la humanidad hacia objetivos todavía más audaces. Después de haber conseguido niveles sin precedentes de prosperidad, salud y armonía, y dados nuestros antecedentes y nuestros valores actuales, es probable que los próximos objetivos de la humanidad sean la inmortalidad, la felicidad y la divinidad. Después de haber reducido la mortalidad debida al hambre, la enfermedad y la violencia, ahora nos dedicaremos a superar la vejez e incluso la muerte. Después de haber salvado a la gente de la miseria abyecta, ahora nos dedicaremos a hacerla totalmente feliz. Y después de haber elevado a la humanidad por encima del nivel bestial de las luchas por la supervivencia, ahora nos dedicaremos a ascender a los humanos a dioses, y a transformar Homo sapiens en Homo Deus.

LOS ÚLTIMOS DÍAS DE LA MUERTE

En el siglo XXI es probable que los humanos hagan una apuesta seria por la inmortalidad. Luchar contra la vejez y la muerte no será más que la continuación de la consagrada lucha contra el hambre y la enfermedad, y manifestará el valor supremo de la cultura contemporánea: el mérito de la vida humana. Se nos recuerda constantemente que la vida humana es lo más sagrado del universo. Todo el mundo lo dice: los profesores en las escuelas, los políticos en los parlamentos, los abogados en los tribunales y los actores en los escenarios. La Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial (que es quizá lo más cercano que tenemos a una constitución global) afirma categóricamente que «el derecho a la vida» es el valor más fundamental de la humanidad. Puesto que la muerte viola a todas luces este derecho, la muerte es un crimen contra la humanidad y deberíamos declararle la guerra total.

A lo largo de la historia, las religiones y las ideologías no sacralizaron la vida. Siempre sacralizaron algo situado por encima o más allá de la existencia terrenal y, en consecuencia, fueron muy tolerantes con la muerte. De hecho, algunas de ellas directamente profesaron afecto a la Parca. Debido a que el cristianismo, el islamismo y el hinduismo insistían en que el sentido de nuestra existencia dependía de nuestro destino en la otra vida, consideraban la muerte una parte vital y positiva del mundo. Los humanos morían porque Dios así lo decretaba, y el momento de la muerte era una experiencia metafísica sagrada que rebosaba de sentido. Cuando un humano estaba a punto de exhalar su último aliento, había llegado la hora de avisar a sacerdotes, rabinos y chamanes, hacer balance de la vida y aceptar el verdadero papel de uno en el universo. Intente siquiera el lector imaginar el cristianismo, el islamismo o el hinduismo en un mundo sin la muerte…, que es también un mundo sin cielo, infierno o reencarnación.

La ciencia y la cultura modernas difieren totalmente en su opinión sobre la vida y la muerte. No piensan en la muerte como un misterio metafísico, y desde luego no consideran que sea el origen del sentido de la vida. Más bien, para las personas modernas, la muerte es un problema técnico que podemos y deberíamos resolver.

¿Cómo mueren exactamente los humanos? Los cuentos de hadas medievales retrataban la Muerte como una figura vestida con capa y capucha negras, y empuñando una gran guadaña. Un hombre va viviendo, preocupado por esto y aquello, corriendo de aquí para allá, y de repente ante él aparece la Parca, le da un golpecito en el hombro con los huesos de un dedo y le dice: «¡Ven!». Y el hombre implora: «¡No, por favor! ¡Espera solo un año, un mes, un día!». Pero la figura encapuchada sisea: «¡No!, ¡tienes que venir AHORA!». Y así es como morimos.

En la realidad, sin embargo, los humanos no morimos porque una figura enfundada en una capa negra nos dé un golpecito en el hombro o porque Dios así lo decrete, ni tampoco porque la mortalidad sea una parte esencial de algún gran plan cósmico. Los humanos siempre mueren debido a algún fallo técnico. El corazón deja de bombear sangre. La arteria principal se obtura con depósitos grasos. Células cancerosas se extienden por el hígado. Gérmenes se multiplican en los pulmones. ¿Y qué es responsable de todos estos problemas técnicos? Otros problemas técnicos. El corazón deja de bombear sangre porque no llega suficiente oxígeno al músculo cardíaco. Las células cancerosas se extienden porque una mutación genética aleatoria reescribió sus instrucciones. Los gérmenes se instalaron en mis pulmones porque alguien estornudó en el metro. No hay nada metafísico en esto. Todo son problemas técnicos.

Muerte y moribundo, ilustración extraída del manuscrito francés del siglo XIV Peregrinaje de la vida humana, Bodleian Library, Oxford © Art Media/Print Collector/Getty Images.

FIGURA 5. La muerte, personificada como la Parca en el arte medieval.

Y cada problema técnico tiene una solución técnica. No hemos de aguardar el Segundo Advenimiento para vencer a la muerte. Un par de frikis en un laboratorio pueden hacerlo. Si tradicionalmente la muerte era la especialidad de sacerdotes y teólogos, ahora los ingenieros están tomando el relevo. Podemos matar las células cancerosas con quimioterapia o nanorrobots. Podemos exterminar los gérmenes de los pulmones con antibióticos. Si el corazón deja de bombear, podemos revigorizarlo con medicamentos y descargas eléctricas…, y si eso no funciona, podemos implantar un nuevo corazón. Cierto: en la actualidad no tenemos soluciones para todos los problemas técnicos, pero esta es precisamente la razón por la que invertimos tanto tiempo y dinero en la investigación del cáncer, de los gérmenes, de la genética y de la nanotecnología.

Incluso las personas que no se dedican a la investigación científica se han acostumbrado a pensar en la muerte como un problema técnico. Cuando una mujer va a su médico y le pregunta: «Doctor, ¿qué me pasa?», es probable que el médico le diga: «Bueno, tiene usted la gripe» o «Tiene tuberculosis» o «Tiene cáncer». Pero el médico nunca le dirá: «Tiene usted la muerte». Y todos tenemos la impresión de que la gripe, la tuberculosis y el cáncer son problemas técnicos para los que algún día encontraremos una solución técnica.

Hasta cuando alguien muere debido a un huracán, a un accidente de automóvil o a una guerra, tendemos a considerarlo un fallo técnico que podía y debía haberse evitado. Si el gobierno hubiera adoptado una política mejor, si el Ayuntamiento hubiera hecho adecuadamente su tarea y si el jefe militar hubiera tomado una decisión más sensata, se habría evitado la muerte. La muerte se ha convertido en una razón casi automática para pleitos e investigaciones. «¿Cómo es que han muerto? Alguien, en algún lugar, metió la pata.»

La inmensa mayoría de los científicos, los médicos y los estudiosos siguen distanciándose de sueños directos de inmortalidad y afirman que intentan resolver únicamente este o aquel problema concreto. Sin embargo, puesto que la vejez y la muerte no son más que el resultado de problemas concretos, no llegará un momento en el que médicos y científicos se detengan y declaren: «Hasta aquí hemos llegado, y no daremos otro paso. Hemos vencido la tuberculosis y el cáncer, pero no levantaremos un solo dedo para luchar contra el alzhéimer. La gente puede seguir muriendo de esto». La Declaración Universal de los Derechos Humanos no dice que los humanos tengan «el derecho a la vida hasta los noventa años de edad». Dice que todo ser humano tiene derecho a la vida. Punto. Tal derecho no está limitado por ninguna fecha de caducidad.

En consecuencia, hoy en día existe una minoría creciente de científicos y pensadores que hablan más abiertamente y afirman que la principal empresa de la ciencia moderna es derrotar a la muerte y garantizar a los humanos la eterna juventud. Son ejemplos notables el gerontólogo Aubrey de Grey y el erudito e inventor Ray Kurzweil (ganador en 1999 de la Medalla Nacional de la Tecnología y la Innovación de Estados Unidos). En 2012, Kurzweil fue nombrado director de ingeniería de Google, y un año después Google puso en marcha una subcompañía llamada Calico cuya misión declarada es «resolver la muerte».[26] Recientemente, Google ha nombrado a otro ferviente creyente en la inmortalidad, Bill Maris, para presidir el fondo de inversiones Google Ventures. En una entrevista de enero de 2015, Maris dijo: «Si usted me pregunta hoy: “¿Es posible vivir hasta los quinientos años?”, la respuesta es: “Sí”». Maris respalda sus audaces palabras con gran cantidad de dinero contante y sonante. Google Ventures invierte el 36 por ciento de los 2.000 millones de su cartera de valores en nuevas empresas biotecnológicas, entre las que se cuentan varios ambiciosos proyectos para prolongar la vida. Empleando una analogía del fútbol americano, Maris explicaba que en la lucha contra la muerte «no intentamos ganar unos cuantos metros: intentamos ganar el partido». ¿Por qué? Porque, dice Maris, «es mejor vivir que morir».[27]

Otras celebridades de Silicon Valley comparten sueños semejantes. Peter Thiel, cofundador de PayPal, ha confesado recientemente que pretende vivir para siempre. «Creo que, probablemente, hay tres maneras principales de afrontar [la muerte] —explicaba—: puedes aceptarla, puedes negarla o puedes luchar contra ella. Pienso que nuestra sociedad está dominada por personas que están por la negación o por la aceptación, y yo prefiero luchar contra ella». Es probable que mucha gente descarte dichas afirmaciones como fantasías de adolescente. Pero Thiel es alguien a quien hay que tomar muy en serio. Es uno de los emprendedores de más éxito e influencia de Silicon Valley, con una fortuna que se estima en 2.200 millones de dólares.[28] Es algo ineludible: la igualdad sale, entra la inmortalidad.

El vertiginoso desarrollo de ámbitos tales como la ingeniería genética, la medicina regenerativa y la nanotecnología fomenta profecías cada vez más optimistas. Algunos expertos creen que los humanos vencerán a la muerte hacia 2200, otros dicen que lo harán en 2100. Kurzweil y De Grey son incluso más optimistas: sostienen que quienquiera que en 2050 posea un cuerpo y una cuenta bancaria sanos tendrá una elevada probabilidad de alcanzar la inmortalidad al engañar a la muerte una década tras otra. Según Kurzweil y De Grey, cada diez años, aproximadamente, entraremos en la clínica y recibiremos un tratamiento de renovación que no solo curará enfermedades, sino que también regenerará tejidos deteriorados y rejuvenecerá manos, ojos y cerebro. Antes de que toque realizar el siguiente tratamiento, los médicos habrán inventado una plétora de nuevos medicamentos, mejoras y artilugios. Si Kurzweil y De Grey están en lo cierto, quizá algunos inmortales caminen ya por la calle junto al lector…, al menos si este camina por Wall Street o la Quinta Avenida.

En realidad, serán amortales, en lugar de inmortales. A diferencia de Dios, los superhumanos futuros podrán morir todavía en alguna guerra o accidente, y nada podrá hacerlos volver del inframundo. Sin embargo, a diferencia de nosotros, los mortales, su vida no tendrá fecha de caducidad. Mientras no los despedace una bomba o los atropelle un camión, podrán seguir viviendo de forma indefinida. Lo que probablemente los convertirá en las personas más ansiosas de la historia. Los que somos mortales ponemos en riesgo nuestra vida casi a diario, porque sabemos que, de todos modos, esta terminará. Así, efectuamos caminatas en el Himalaya, nadamos en el mar y hacemos otras muchas cosas peligrosas como cruzar la calle o comer fuera de casa. Pero si uno cree que puede vivir eternamente, estaría loco para jugarse la eternidad de ese modo.

Entonces ¿no sería quizá mejor empezar con objetivos más modestos, como doblar la esperanza de vida? En el siglo XX prácticamente doblamos la esperanza de vida, que pasó de ser de cuarenta años a ser de setenta, de modo que en el siglo XXI deberíamos ser capaces de, al menos, doblarla de nuevo, hasta los ciento cincuenta. Aunque esto queda muy lejos de la inmortalidad, revolucionaría la sociedad humana. Para empezar, la estructura familiar, los matrimonios y las relaciones entre padres e hijos se transformarían. En la actualidad, las personas todavía esperan estar casadas «hasta que la muerte nos separe», y gran parte de la vida gira en torno a tener y criar hijos. Ahora, imagine el lector a una persona con una esperanza de vida de ciento cincuenta años. Al casarse a los cuarenta, aún tiene por delante otros ciento diez. ¿Sería realista esperar que su matrimonio durara ciento diez años? Incluso los fundamentalistas católicos se resistirían a ello. De modo que es probable que se intensificara la tendencia actual a los matrimonios en serie. Si esa persona tuviera dos hijos a los cuarenta años, para cuando alcanzara los ciento veinte años solo tendría un recuerdo distante de los años que pasó criándolos…, que constituirían un episodio relativamente menor de su larga vida. Es difícil decir qué tipo de nueva relación entre padres e hijos pudiera desarrollarse en estas circunstancias.

O bien considérense las carreras profesionales. Hoy suponemos que una profesión se aprende cuando uno está entre los dieciocho y los treinta, aproximadamente, y después pasa el resto de su vida en esta línea de trabajo. Es evidente que uno aprende nuevas cosas incluso a los cuarenta, a los cincuenta y a los sesenta, pero por lo general la vida se divide en un período de aprendizaje y un período de trabajo. Cuando uno viva hasta los ciento cincuenta años, esto no será así, especialmente en un mundo sacudido continuamente por nuevas tecnologías. Las personas tendrán trayectorias profesionales mucho más largas, y deberán reinventarse una y otra vez incluso a los noventa años de edad.

Al mismo tiempo, la gente no se jubilará a los sesenta y cinco años, y no dejará paso a la nueva generación, con sus nuevas ideas y sus aspiraciones. El físico Max Planck dijo, en una famosa frase, que la ciencia avanza funeral a funeral. Quería decir que únicamente cuando una generación expira, tienen las nuevas teorías una oportunidad de erradicar las antiguas. Esto es cierto no solo en el ámbito de la ciencia. Piense el lector por un momento en su propio lugar de trabajo. Con independencia de si es estudioso, periodista, cocinero o futbolista, ¿cómo se sentiría si su jefe tuviera ciento veinte años, sus ideas se hubieran formulado cuando Victoria todavía reinaba y fuera probable que siguiera siendo su jefe durante un par de décadas más?

En la esfera política, los resultados podrían ser incluso más siniestros. ¿Le importaría al lector que Putin permaneciera todavía en su cargo otros noventa años? Pensándolo de nuevo, si la gente viviera hasta los ciento cincuenta años, en 2016 Stalin todavía gobernaría en Moscú, en plena forma a sus ciento treinta y ocho años, el presidente Mao sería un hombre de mediana edad a sus ciento veintitrés años, la princesa Isabel estaría de brazos cruzados, a la espera de heredar el trono de Jorge VI, que tendría ciento veintiún años de edad. A su hijo Carlos no le llegaría el turno hasta el año 2076.

Volviendo a la realidad, no es en absoluto seguro que las profecías de Kurzweil y De Grey se hagan realidad en 2050 o 2100. En mi opinión, las esperanzas de juventud eterna en el siglo XXI son prematuras, y a quien se las tome demasiado en serio le espera un amargo desengaño. No es fácil vivir sabiendo que vas a morir, pero es aún más duro creer en la inmortalidad y descubrir que estás equivocado.

Aunque el promedio de esperanza de vida se ha multiplicado por dos a lo largo de los últimos cien años, es injustificado extrapolar y concluir que podremos doblarla de nuevo hasta los ciento cincuenta años en el presente siglo. En 1900, la esperanza de vida global no superaba los cuarenta años porque mucha gente moría joven debido a la desnutrición, las enfermedades infecciosas y la violencia. Sin embargo, los que se libraban de las hambrunas, la peste y la guerra podían vivir hasta bien entrados los setenta y los ochenta, que es el período de vida normal de Homo sapiens. Contrariamente a lo que comúnmente se cree, las personas de setenta años no eran consideradas bichos raros de la naturaleza en siglos anteriores. Galileo Galilei murió a los setenta y siete años; Isaac Newton, a los ochenta y cuatro, y Miguel Ángel vivió hasta la avanzada edad de ochenta y ocho años, sin ninguna ayuda de antibióticos, vacunas ni trasplantes de órganos. De hecho, incluso los chimpancés libres viven a veces hasta los sesenta años.[29]

La verdad es que la medicina moderna no ha prolongado la duración natural de nuestra vida en un solo año. Su gran logro ha sido salvarnos de la muerte prematura y permitirnos gozar de los años que nos corresponden. De hecho, aunque superásemos el cáncer, la diabetes y los demás exterminadores principales, el resultado sería solo que casi todo el mundo conseguiría vivir hasta los noventa años, pero no bastaría para alcanzar los ciento cincuenta, por no hablar ya de los quinientos. Para ello, la medicina necesitará rediseñar las estructuras y procesos más fundamentales del cuerpo humano, y descubrir cómo regenerar órganos y tejidos. Y en absoluto está claro que seamos capaces de hacerlo en el año 2100.

No obstante, todo intento fallido de superar la muerte nos acercará un paso más al objetivo, y esto insuflará mayores esperanzas e impulsará a la gente a hacer esfuerzos aún mayores. Aunque probablemente el Calico de Google no resolverá a tiempo la muerte para hacer que los cofundadores de Google, Sergéi Brin y Larry Page, sean inmortales, es muy probable que sí efectúe descubrimientos importantes sobre biología celular, medicamentos genéticos y salud humana. Por lo tanto, la próxima generación de googleros podrá iniciar sus ataques a la muerte desde nuevas y mejores posiciones. Los científicos que gritan: «¡Inmortalidad!» son como aquel chico que gritó: «¡Que viene el lobo!»; tarde o temprano, el lobo acaba por venir.

De modo que aunque no alcancemos la inmortalidad durante nuestros años de vida, es probable que la guerra contra la muerte siga siendo el proyecto más importante del presente siglo. Si tenemos en cuenta nuestra creencia en la santidad de la vida humana, añadimos la dinámica de la institución científica y rematamos todo esto con las necesidades de la economía capitalista, una guerra implacable contra la muerte parece inevitable. Nuestro compromiso ideológico con la vida humana nunca nos permitirá aceptar la muerte humana sin más. Mientras la gente muera de algo, nos esforzaremos por derrotarla.

La institución científica y la economía capitalista estarán más que contentas de suscribir esta lucha. A la mayoría de los científicos y banqueros no les importa sobre qué estén trabajando, siempre y cuando ello les proporcione la oportunidad de hacer más descubrimientos y obtener mayores beneficios. ¿Puede alguien imaginar un reto científico más apasionante que burlar la muerte… o un mercado más prometedor que el de la eterna juventud? Si tiene más de cuarenta años, cierre el lector los ojos durante un minuto e intente recordar el cuerpo que tenía a los veinticinco. No solo el aspecto que tenía, sino, sobre todo, cómo se sentía. Si pudiera recuperar aquel cuerpo, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por ello? No hay duda que algunas personas renunciarían de buen grado a esta oportunidad, pero habría suficientes clientes que pagarían lo que fuera por ella y que constituirían un mercado casi infinito.

Si todo esto no basta, el miedo a la muerte, arraigado en la mayoría de los humanos, conferiría un impulso irresistible a la guerra contra la muerte. Cuando las personas asumieron que la muerte es inevitable, se habituaron desde una edad temprana a suprimir el deseo de vivir eternamente o lo desviaron hacia otros objetivos factibles. Las personas quieren vivir para siempre, de modo que componen una sinfonía «inmortal», se esfuerzan por conseguir la «gloria eterna» en alguna guerra o incluso sacrifican su vida para que su alma «goce de felicidad eterna en el paraíso». Gran parte de nuestra creatividad artística, nuestro compromiso político y nuestra devoción religiosa se alimenta del miedo a la muerte.

A Woody Allen, que se ha creado una trayectoria fabulosa a partir del miedo a la muerte, se le preguntó una vez si esperaba vivir eternamente a través de la pantalla cinematográfica. Allen contestó que «preferiría vivir en mi apartamento». Y añadió: «No quiero conseguir la inmortalidad por mi trabajo. Quiero conseguirla por no morirme.» La gloria eterna, las ceremonias conmemorativas nacionalistas y los sueños del paraíso son un sustituto muy pobre de lo que los humanos como Allen quieren en realidad: no morir. Cuando la gente crea (con o sin buenas razones) que tiene una probabilidad seria de librarse de la muerte, el deseo de vivir se negará a seguir tirando del desvencijado carro del arte, la ideología y la religión, y se lanzará hacia delante como un alud.

Si el lector opina que los fanáticos religiosos con ojos encendidos y luengas barbas son despiadados, espere a ver qué harán los ancianos magnates de las ventas al por menor y las viejas estrellas de Hollywood cuando crean que el elixir de la vida está a su alcance. Si la ciencia hace progresos importantes en la guerra contra la muerte, la batalla real pasará de los laboratorios a los parlamentos, a los tribunales y a las calles. Una vez que los esfuerzos científicos se vean coronados por el éxito, desencadenarán agrios conflictos políticos. Todas las guerras y conflictos de la historia pueden convertirse en un insignificante preludio de la lucha real que nos espera: la lucha por la eterna juventud.

EL DERECHO A LA FELICIDAD

Probablemente, el segundo gran proyecto de la agenda humana será encontrar la clave de la felicidad. A lo largo de la historia, numerosos pensadores, profetas y personas de a pie definieron la felicidad, más que la vida, como el bien supremo. En la antigua Grecia, el filósofo Epicuro afirmó que adorar a los dioses es una pérdida de tiempo, que no hay existencia después de la muerte y que la felicidad es el único propósito de la vida. En los tiempos antiguos, mucha gente rechazó el epicureísmo, pero hoy en día se ha convertido en la opinión generalizada. El escepticismo acerca de la vida después de la muerte impulsa a la humanidad a buscar no solo la inmortalidad, sino también la felicidad terrenal. Porque ¿quién querría vivir eternamente en la desgracia?

Para Epicuro, la búsqueda de la felicidad era un objetivo personal. Los pensadores modernos, en cambio, tienden a verla como un proyecto colectivo. Sin planificación gubernamental, recursos económicos e investigación científica, los individuos no llegarán muy lejos en su búsqueda de la felicidad. Si nuestro país está desgarrado por la guerra, si la economía atraviesa una crisis y si la atención sanitaria es inexistente, es probable que nos sintamos desgraciados. A finales del siglo XVIII, el filósofo inglés Jeremy Bentham declaró que el bien supremo es «la mayor felicidad para el mayor número», y llegó a la conclusión de que el único objetivo digno del Estado, el mercado y la comunidad científica es aumentar la felicidad global. Los políticos deben fomentar la paz, los hombres de negocios deben promover la prosperidad y los sabios deben estudiar la naturaleza, no para mayor gloria del rey, el país o Dios, sino para que podamos gozar de una vida más feliz.

Durante los siglos XIX y XX, aunque muchos hablaban de boquilla de la visión de Bentham, empresas y laboratorios se centraron en objetivos más inmediatos y bien definidos. Los países medían su éxito por el tamaño de su territorio, el crecimiento de su población y el aumento de su PIB, no por la felicidad de sus ciudadanos. Naciones industrializadas como Alemania, Francia y Japón establecieron gigantescos sistemas de educación, salud y prestaciones sociales, pero que se centraban en fortalecer la nación en lugar de asegurar el bienestar individual.

Las escuelas se fundaron para producir ciudadanos hábiles y obedientes que sirvieran lealmente a la nación. A los dieciocho años de edad, los jóvenes no solo tenían que ser patriotas, sino también estar alfabetizados para poder leer la orden del día del brigadier y redactar la estrategia de batalla del día siguiente. Tenían que saber matemáticas para calcular la trayectoria de los proyectiles o descifrar el código secreto del enemigo. Necesitaban conocimientos razonables de electricidad, mecánica y medicina para operar los aparatos de radio, conducir tanques y cuidar de los camaradas heridos. Cuando dejaban el ejército, se esperaba de ellos que sirvieran a la nación como oficinistas, maestros e ingenieros, que construyeran una economía moderna y que pagaran muchos impuestos.

Otro tanto ocurría con el sistema de sanidad. Al final del siglo XIX, países como Francia, Alemania y Japón empezaron a proporcionar asistencia sanitaria gratuita a las masas. Financiaron vacunaciones para los bebés, dietas equilibradas para los niños y educación física para los adolescentes. Drenaron marismas putrefactas, exterminaron mosquitos y construyeron sistemas de alcantarillado centralizados. El objetivo no era hacer que la gente fuera feliz, sino que la nación fuera más fuerte. El país necesitaba soldados y obreros fornidos, mujeres sanas que pudieran dar a luz a más soldados y obreros, y burócratas que llegaran puntualmente a la oficina a las ocho de la mañana en lugar de quedarse enfermos en casa.

Incluso el sistema del bienestar se planeó originalmente en interés de la nación y no de los individuos necesitados. Cuando, a finales del siglo XIX, Otto von Bismarck estableció por primera vez en la historia las pensiones y la seguridad social estatales, su objetivo principal era asegurarse la lealtad de los ciudadanos, no aumentar su calidad de vida. Uno luchaba por su país cuando tenía dieciocho años y pagaba sus impuestos cuando tenía cuarenta, porque contaba con que el Estado se haría cargo de él cuando tuviera setenta.[30]

En 1776, los Padres Fundadores de Estados Unidos establecieron el derecho a la búsqueda de la felicidad como uno de tres derechos humanos inalienables, junto con el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Sin embargo, es importante señalar que la Declaración de Independencia de Estados Unidos garantizaba el derecho a la búsqueda de la felicidad, no el derecho a la felicidad misma. De manera crucial, Thomas Jefferson no hizo al Estado responsable de la felicidad de sus ciudadanos. En cambio, solo buscó limitar el poder del Estado. La idea era reservar para los individuos una esfera privada de elección, libre de la supervisión estatal. Si creo que seré más feliz casándome con John que con Mary, viviendo en San Francisco en lugar de en Salt Lake City y trabajando como camarero en lugar de como ganadero, mi derecho es perseguir la felicidad a mi manera, y el Estado no debe intervenir, aunque yo tome la decisión equivocada.

Sin embargo, en las últimas décadas, la situación se ha invertido, y la visión de Bentham se ha tomado mucho más en serio. Cada vez más gente cree que los inmensos sistemas establecidos hace más de un siglo para fortalecer la nación deberían en verdad estar al servicio de la felicidad y el bienestar de los ciudadanos. No estamos aquí para servir al Estado: él está aquí para servirnos. El derecho a la búsqueda de la felicidad, que en un principio se consideró una limitación al poder del Estado, se ha transformado imperceptiblemente en el derecho a la felicidad, como si los seres humanos tuvieran un derecho natural a ser felices y cualquier cosa que haga que se sientan insatisfechos fuera una violación de nuestros derechos humanos básicos, de modo que el Estado debiera hacer algo al respecto.

En el siglo XX, el PIB per cápita era quizá el criterio supremo para evaluar el éxito nacional. Desde esta perspectiva, Singapur, cada uno de cuyos ciudadanos produce por término medio 56.000 dólares anuales en bienes y servicios, es un país con más éxito que Costa Rica, cuyos ciudadanos producen solo 14.000 dólares anuales. Pero actualmente, pensadores, políticos e incluso economistas piden que el PIB se complemente o incluso se sustituya por la FIB: la felicidad interior bruta. A fin de cuentas, ¿qué es lo que quiere la gente? No quiere producir. Quiere ser feliz. La producción es importante, porque proporciona la base material para la felicidad. Pero solo es el medio, no el fin. En una encuesta tras otra, los costarricenses informan de niveles mucho más elevados de satisfacción vital que los singapurenses. ¿Qué preferiría el lector: ser un singapurense muy productivo pero insatisfecho o un costarricense menos productivo pero satisfecho?

Esta lógica podría impulsar a la humanidad a hacer que la felicidad sea su segundo objetivo principal para el siglo XXI. A primera vista, esto podría parecer un proyecto relativamente fácil. Si el hambre, la peste y la guerra están desapareciendo, si la humanidad experimenta una paz y prosperidad sin precedentes, y si la esperanza de vida aumenta de manera espectacular, sin duda todo esto hará felices a los humanos, ¿verdad?

Falso. Cuando Epicuro definió la felicidad como el bien supremo, advirtió a sus discípulos que para ser feliz hay que trabajar con ahínco. Los logros materiales por sí solos no nos satisfarán durante mucho tiempo. De hecho, la búsqueda ciega de dinero, fama y placer no conseguirá más que hacernos desdichados. Epicuro recomendaba, por ejemplo, comer y beber con moderación, y refrenar los apetitos sexuales. A la larga, una amistad profunda nos satisfará más que una orgía frenética. Epicuro esbozó toda una ética de cosas que hay que hacer y que no hay que hacer para guiar a la gente a lo largo de la traicionera senda que lleva a la felicidad.

Aparentemente, Epicuro había dado con algo. La felicidad no se alcanza fácilmente. A pesar de nuestros logros nunca vistos efectuados en las últimas décadas, en absoluto es evidente que hoy las personas estén significativamente más satisfechas que sus antepasados. De hecho, es una señal ominosa que, a pesar de la mayor prosperidad, confort y seguridad, la tasa de suicidios en el mundo desarrollado sea también mucho más elevada que en las sociedades tradicionales.

En Perú, Guatemala, Filipinas y Albania (países en vías de desarrollo con pobreza e inestabilidad política), cada año se suicida una de cada 100.000 personas. En países ricos y pacíficos como Suiza, Francia, Japón y Nueva Zelanda, anualmente se quitan la vida 25 de cada 100.000 personas. En 1985, la mayoría de los surcoreanos eran pobres, no tenían estudios, estaban apegados a las tradiciones y vivían en una dictadura autoritaria. En la actualidad, Corea del Sur es una potencia económica destacada, sus ciudadanos figuran entre los mejor educados del mundo, y cuenta con un régimen estable y comparativamente democrático y liberal. Pero mientras que en 1985 nueve de cada 100.000 surcoreanos se quitaban la vida, hoy en día la tasa anual de suicidios en el país supera el triple de la de aquel año: 30 de cada 100.000.[31]

Desde luego, hay tendencias opuestas y mucho más alentadoras. Así, sin duda, la drástica reducción de la mortalidad infantil ha supuesto un aumento de la felicidad humana y compensado parcialmente el estrés de la vida moderna. Aun así, aunque seamos algo más felices que nuestros antepasados, el aumento de nuestro bienestar es mucho mejor del que cabía esperar. En la Edad de Piedra, el humano medio tenía a su disposición 4.000 calorías de energía al día. Esto incluía no solo alimento, sino también la energía invertida en preparar utensilios, ropa, arte y hogueras. En la actualidad, el estadounidense medio utiliza 228.000 calorías de energía al día, que alimentan no solo su estómago, sino también su automóvil, ordenador, frigorífico y televisor.[32] El estadounidense medio emplea así sesenta veces más energía que el cazador-recolector medio de la Edad de Piedra. ¿Es el estadounidense medio sesenta veces más feliz? Haríamos bien en sentirnos escépticos ante estos panoramas de color de rosa.

Y aunque hayamos superado muchas de las desgracias de antaño, conseguir la verdadera felicidad puede ser mucho más difícil que abolir el sufrimiento total. En la Edad Media bastaba un pedazo de pan para que un campesino hambriento se sintiera alegre. ¿Cómo se aporta alegría a un ingeniero aburrido, con un salario excesivo y sobrepeso? La segunda mitad del siglo XX fue una edad de oro para Estados Unidos. La victoria en la Segunda Guerra Mundial, seguida de la victoria aún más decisiva en la Guerra Fría, convirtió el país en la principal superpotencia mundial. Entre 1950 y 2000, el PIB norteamericano pasó de 2 a 12 billones de dólares. Los ingresos reales per cápita se doblaron. La píldora contraceptiva que se acababa de inventar hizo que el sexo fuera más libre que nunca. Mujeres, homosexuales, afroamericanos y otras minorías consiguieron finalmente una tajada más grande del pastel norteamericano. Un alud de automóviles, frigoríficos, acondicionadores de aire, aspiradores, lavavajillas, lavadoras, teléfonos, televisores y ordenadores, todos ellos baratos, cambió la vida cotidiana hasta hacerla prácticamente irreconocible. Pero varios estudios han demostrado que los niveles subjetivos de bienestar en Estados Unidos en la década de 1990 seguían siendo aproximadamente los mismos que en 1950.[33]

En Japón, los ingresos reales medios se quintuplicaron entre 1958 y 1987, en una de las bonanzas económicas más céleres de la historia. Esta avalancha de riqueza, junto a miles de cambios positivos y negativos en los estilos de vida y relaciones sociales japoneses, tuvieron un impacto sorprendentemente reducido en los niveles de bienestar subjetivo en el país. En la década de 1990, los japoneses estaban tan satisfechos (o insatisfechos) como en la década de 1950.[34]