PARTE I  LA SABANA

LA SABANA

Lo que impresionó a Aurelio Peccei y le hizo pensar que era exactamente lo que el mundo necesitaba estaba, en esa época, a unas dieciséis horas de viaje por tierra hacia el este desde Bogotá —dependiendo de los barrizales y de cuántos retenes militares o de la guerrilla uno se encontrara—, a lo largo de una carretera que habitualmente era imposible transitar y que al principio serpenteaba arriba, sobre la ciudad, para después descender desde los Andes y desaparecer, con frecuencia casi literalmente, en dirección al lejano río Orinoco, en el límite de Colombia con Venezuela. Cuando viajó hasta allá en una avioneta Twin-Otter turboprop en 1984, Peccei estaba ya cerca de la muerte. Sin embargo, resistió las fuertes corrientes sobre la cordillera y el aire caliente que ascendía desde los Llanos solo para poder visitar Gaviotas. A pesar de que estaba muy mal a causa de la artritis —tanto que tenían que masajearlo durante una hora todas las mañanas para que lograra levantarse de la cama—, insistió en montarse en una bicicleta y pedalear junto a los habitantes de Gaviotas que iban de su hogar al comedor, a la granja hidropónica y a la fábrica. Diez días más tarde, Aurelio Peccei murió, contento de haber sido bendecido con la oportunidad de ver con sus propios ojos una esperanza auténtica: una esperanza a pesar de los hechos que empezaban a desarrollarse rápidamente, tal como había predicho hacía más de diez años el famoso informe encargado por su Club de Roma.

En ese documento de 1972 titulado Los límites del crecimiento, se advertía a los miembros internacionales del club —industriales, científicos y estadistas— que a menos que la sociedad global aprendiera de alguna manera a contenerse colectivamente en materia no solo de consumo, sino de reproducción, al cabo de un siglo los seres humanos habrían superado las barreras de una subsistencia viable. El informe del club fue elogiado por muchos ecólogos, pero criticado en otros círculos, que lo consideraron alarmista y malthusiano. En 1992, los autores del informe reconocieron que se habían equivocado en su libro Más allá de los límites del crecimiento, pero no de la manera en que sus detractores los habían acusado. Sus cálculos y proyecciones computarizadas posteriores indicaban que durante las dos décadas que habían pasado la civilización había superado ya las barreras de la sostenibilidad. Especialmente en los trópicos, había evidencia de que las advertencias sobre una escasez inminente habían de hecho estimulado una carrera para hacerse con bienes mientras estos todavía existieran. Durante la última década del siglo XX, las consecuencias de esta falta de cuidado ya eran evidentes en el mundo entero, mientras sociedades agrícolas enteras abandonaban sus tierras exhaustas y se mudaban a ciudades que ya empezaban a extenderse como manchas a lo largo y ancho de los continentes.

A mediados de siglo, en Colombia —esa nación atormentada donde contra todo pronóstico Peccei había encontrado tal promesa— dos tercios de la población era rural y solo un tercio urbana. En los años noventa, esos porcentajes estaban en vías de invertirse, como en casi todas partes del mundo. La otrora hermosa capital, Bogotá, ahora se alzaba contra los Andes como espuma de olas que chocan contra un acantilado, puliendo la roca a medida que nuevos emigrantes tallaban asideros en la ladera de las montañas. Cuando la población de Ciudad Bolívar —una colonización en el sudeste de Bogotá bautizada optimistamente en honor al libertador Simón Bolívar— se acercaba a los dos millones de habitantes, la declararon el barrio de invasión más grande del mundo.

El hecho de que invasiones similares alrededor de São Paulo, Lima, México D. F., Manila, Lagos y otras ciudades postularan a la misma distinción desoladora no disminuía las implicaciones para Bogotá. La avanzada iba en ascenso incluso en Monserrate y Guadalupe, los dos cerros tutelares que se alzan sobre la ciudad. La Virgen de alabastro en la cima de Guadalupe parecía que ahora levantaba las manos al cielo presa de la desesperación ante la inminente amenaza que venía de abajo —la violencia se estaba convirtiendo a pasos agigantados en la principal causa de muerte en Bogotá— y con frecuencia pandillas de ladrones recibían a los peregrinos que bajaban en funicular desde la basílica de Monserrate. Después de varios robos frente a su oficina en Bogotá, Gaviotas decidió muy a su pesar asegurar el portón y apostar guardias de seguridad en su entrada, aunque sus armas estaban cargadas con cartuchos de fogueo.

En 1966, el año en que Paolo Lugari cruzó por primera vez la cordillera y vio los Llanos, el perfil de Bogotá todavía no estaba repleto de rascacielos construidos para blanquear extraordinarias sumas de dinero del narcotráfico, ni sus calles estaban abarrotadas de tantos automóviles baratos importados que la gente trabajaba desde sus teléfonos celulares en taxis atascados en el tráfico, una consecuencia involuntaria de que Colombia se hubiera acogido en los últimos años a la tendencia mundial del libre comercio. Antes de la aparición de los mercados abiertos del nuevo orden mundial y de que el narcotráfico permeara escabrosamente la economía colombiana, situación conocida como narcoeconomía, a Bogotá se la conocía como la «Atenas sudamericana», debido a sus veintisiete universidades y sus treinta y tres museos. Era una ciudad digna de provincia que se extendía a lo largo de los Andes; una ciudad de casas de ladrillo cubiertas de enredaderas y con tejados a dos aguas, en barrios llenos de ficus y laureles de cera.

Al oeste de Bogotá se extendían 15.500 kilómetros cuadrados de fértil llanura aluvial formada por el río Bogotá y sus afluentes, donde se encontraban sembrados de verduras y pastizales de pastoreo. A finales del siglo XX, en casi todas las zonas de esta verde meseta que no habían sido absorbidas por la ciudad, los cultivos de alimentos habían dado paso a miles de invernaderos con techos de plástico que se levantaban del suelo como ampollas gigantes. Dentro, en canales llenos de productos químicos se cultivaban flores ornamentales que se rociaban continuamente con pesticidas para asegurar la perfección que el mercado exigía y que diariamente se despachaban desde el aeropuerto cercano con destino a Estados Unidos, Europa y Japón. El río Bogotá, ya una letrina en la que nadie debería nadar, serpenteaba como una culebra venenosa a través de los caseríos en donde vivían los trabajadores de los cultivos de flores, que algunas veces pasaban semanas enteras sin agua potable de tan intensamente que se había explotado el acuífero para suplir la demanda de agua de los crisantemos y las rosas de exportación.

Bogotá seguía siendo hermosa solo de noche, cuando se observaba desde lo alto del camino que ascendía sobre los tejados de tejas rojas que todavía quedaban en el barrio colonial de La Candelaria, el debilitado viejo corazón de la ciudad, desde donde también se veía entre la bruma la basílica de Monserrate pálidamente iluminada. Sus luces se extendían más de cien veces el tamaño de la población original y formaban una galaxia que cubría gran parte del altiplano. Los invernaderos de plástico se alzaban sobre una de las tierras más fértiles de América Latina y brillaban como una nebulosa indefinida que huyera del límite occidental del universo conocido.

En la dirección contraria, al otro lado de las montañas, se encontraban los oscuros Llanos, un poco menos vacíos que cuando Gaviotas se materializó allí, hacía veinticinco años, pero todavía con mucho espacio e infinitas posibilidades. Y eran esas posibilidades lo que Paolo Lugari tenía en mente cuando tomó la sorpresiva decisión de ir allí.

Paolo Lugari nació en 1944 y creció en Popayán, una sobria ciudad colonial cerca del volcán nevado Puracé, al sudoeste de Colombia. Recibió educación en casa por parte de su padre, un abogado, ingeniero y geógrafo italiano, Mariano Lugari, que cuando visitó Colombia y se enamoró del trópico y de una payanesa que pertenecía a la aristocracia de su ciudad y que era tataranieta de un presidente colombiano del siglo XIX, decidió quedarse en el país. Popayán, con sus fachadas blancas, calles empedradas y elegantes rejas de hierro forjado, es la cuna ancestral de muchas familias colombianas eminentes, y en la casa de los Lugari era habitual recibir visitas de hombres de Estado y diplomáticos. De niño, a Paolo se le motivaba para que absorbiera como una esponja las conversaciones que se llevaban a cabo alrededor de la mesa durante la cena, y con frecuencia Mariano Lugari interrumpía las discusiones para asegurarse de que su joven hijo había entendido lo que acababa de escuchar.

Una noche, cuando Paolo era un adolescente, uno de los invitados a su casa fue el padre Louis Lebret, un antiguo capitán naval que se había ordenado dominico y que entonces era profesor de la Asociación de Economía y Humanismo, en París. La dictadura militar en Colombia ya había terminado y Mariano Lugari había invitado personalmente a Lebret para que impartiera un seminario sobre cómo el nuevo gobierno civil debía planificar humanitariamente el futuro del país. Mientras su padre, que era políglota, traducía, Paolo concentró su atención en el alto sacerdote cuando este les hizo una pregunta socrática a los demás comensales, que estaban tomando un brandy con el postre:

—¿Cómo podemos definir el desarrollo? —les preguntó.

—Por la cantidad de kilómetros pavimentados de carretera por ciudadano —sugirió Tomás Castrillón, un tío de Paolo, que era entonces ministro de Obras Públicas.

Lebret negó con la cabeza.

—Por la cantidad de camas de hospital por persona —aventuró el ministro de Salud.

De nuevo, no.

Igualmente equivocados estuvieron también el ministro de Hacienda, que sugirió la relación entre el producto interior bruto y la población, y el presidente del Banco de la República, que propuso calcular el porcentaje de riqueza total que una determinada sociedad invertía en infraestructuras.

Finalmente, Lebret les dijo:

—El desarrollo significa hacer feliz a la gente. —Todos clavaron los ojos en el hombre—. Antes de gastar el dinero en carreteras y fábricas, uno primero tiene que asegurarse de que eso es en realidad lo que los ciudadanos necesitan.

Paolo Lugari pasó los exámenes de la universidad sin haber ido nunca a clase. Era un orador ferviente y ganó varias competiciones de oratoria en la Universidad Nacional y, gracias a la decisión de una única pero inspirada entrevista, consiguió una beca de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para estudiar Desarrollo en el Lejano Oriente. En las Filipinas visitó proyectos de salud pública y centros de tratamiento de aguas residuales y estuvo en el Instituto Internacional de Investigación del Arroz. Decidió abandonar su itinerario oficial y se detuvo en una planta generadora de energía que funcionaba con desechos de caña de azúcar; después pasó semanas en una hacienda en donde criaban búfalos de agua y quedó fascinado con la versatilidad de estos animales, que podían hacer las veces de caballos de tiro, tractores, bueyes, vacas lecheras y hasta eran comestibles. Incluso, pensó Paolo una vez que atravesaba un río a lomos de un búfalo, podían servir como botes.

Cuando regresó a Colombia en 1965, lo contrataron para que trabajara con una comisión que estaba planeando el futuro del Chocó, un departamento cubierto de selva tropical que ocupa la mitad de la costa colombiana del Pacífico. Le dijeron que algún día se construiría un canal nuevo en la parte norte del Chocó para unir el Atlántico y el Pacífico. Los profundos ríos de la región permitían la construcción de un canal al nivel del mar que claramente sería una ventaja sobre las esclusas del canal de Panamá, que son habitualmente lentas, a unos 320 kilómetros al norte.

El Chocó, una de las últimas y más grandes selvas tropicales húmedas vírgenes que quedan en el mundo, estaba mayoritariamente habitado por varios grupos indígenas que vivían en la selva y por descendientes de esclavos africanos que se escaparon de los españoles y han vivido en esa zona durante siglos. Cuando estuvo al corriente del proyecto, Lugari empezó a preguntarse si sería en realidad una buena idea talar la selva para construir un megacanal que atravesara su país. ¿Quiénes exactamente serían las personas a las que este desarrollo haría felices? ¿Y qué le pasaría a la selva cuando las aguas de dos océanos diferentes empezaran a fluir a través de ella? Entonces, al escribir su informe, se preguntó: «¿Qué será más importante para Colombia un día: conectar dos océanos o conservar nuestra biodiversidad?».

Llevaba trabajando varios meses en esa comisión cuando su tío Tomás, el ministro de Obras Públicas, lo invitó a que lo acompañara en un vuelo de reconocimiento por los casi estériles Llanos orientales. A Paolo no le gustaba volar, pero la invitación le picó la curiosidad. Prácticamente, el único proyecto que algún gobierno había intentado llevar a cabo en ese lugar había sido diez años antes, a mediados de la década de 1950, cuando los militares habían tratado de construir una autopista a través de la extensa llanura. En ese momento, la idea que tenían era abrirles la región oriental del país a los que huían de La Violencia. Muchos supervivientes, que habían tenido que abandonar sus fincas en la rica zona cafetalera al oeste del país, habían deambulado por los Llanos, la enorme planicie que entonces carecía de carreteras.

Pero no encontraron mucho allí. A diferencia de las fértiles colinas andinas, que estaban cubiertas de flores silvestres y cafetales retoñados, en la llanura abrasada por el sol no crecía casi nada, a excepción de pastos pobres en nutrientes y unos arbustos bajos que los llaneros llamaban chaparros, que habían desarrollado una corteza de múltiples capas para soportar los incendios voraces de las llanuras. Los palmares a lo largo de los cauces de los ríos eran el hábitat de miles de mosquitos portadores de la malaria. Durante la temporada de lluvias, que suele durar ocho meses, cualquier parte en que se levantara el pasto se convertía en un lodazal de color café.

Lo que incluía la muy cacareada autopista que atravesaría la Orinoquía, ahora olvidada y que el tío de Paolo no tenía intención de revivir. «No hay mucho que ver», se disculpó mientras sobrevolaban los vastos y decolorados pastizales.

Pero el joven Lugari no estaba escuchándolo. Estaba completamente sobrecogido, hipnotizado por la inmensa sabana que, desde la ventanilla del DC-3, parecía confundirse maravillosamente con el horizonte. Los Llanos, recorridos como una telaraña por lánguidos afluentes y que tiene cuatro veces la extensión de Holanda, constituían el más sorprendente paisaje que hubiera visto jamás. Y a partir de ese momento empezó a tener visiones.

La carretera que va de Bogotá al este emerge de la neblina de los Andes, se va enderezando a medida que cruza el sofocante Villavicencio, centro agricultor de la zona que está ubicado en la falda oriental de la cordillera, en el pie de monte llanero, y finalmente se adentra en los Llanos, planos como un mar verde plomizo. La delgada franja de asfalto continúa un poco más, a lo largo de plantaciones de palma africana y marañones, pasa por pastizales descuidados que albergan delgados novillos Brahman y sus eternas acompañantes las garcitas del ganado, alguna que otra casa a la vera del camino, todas desteñidas y de tejas de color naranja, y varias pistas de aterrizaje pequeñas. Más de treinta años después de que Paolo Lugari hiciera el viaje a los Llanos en un Land Rover descapotable junto con Patricio, su hermano menor, para ir en busca de algo que había visto meses antes desde el aire, avionetas DC-3 todavía seguían atravesando los pálidos cielos llaneros, transportando carga y gasolina hacia campamentos en la selva, para con frecuencia regresar, como bien sabían los llaneros nativos, con las avionetas repletas de polvo de coca.

La carretera también pasaba por haciendas que son de propiedad de esmeralderos, los dueños de las fabulosas minas de esmeraldas del país, y de algunos nuevos ricos: los narcotraficantes. En determinado momento se convertía en un larguísimo puente de hierro que cruzaba el río Meta, el segundo afluente más grande del Orinoco que serpenteaba como una enorme babosa de plata entre los arrozales que habían reemplazado los bosques de ribera a lo largo de los ríos. A unos pocos kilómetros más lejos, justo antes de que el desgastado pavimento se terminara de deteriorar del todo, la carretera ascendía ligeramente por el Alto de Menegua, un lugar particular y hermoso compuesto por pequeñas colinas de piedra caliza rojiza. Casi en el punto más alto de estos afloramientos erosionados se alza un monumento de bronce que marca el centro geográfico de Colombia. Al igual que todos los peregrinos que siguen este camino lleno de baches que desemboca en los Llanos, los Lugari se detuvieron en este lugar. A pesar de que esta altura apenas está a unos pocos cientos de metros sobre la planicie, ofrece una vista magnífica de la interminable llanura que toca el cielo en el horizonte.

Desde este punto, se divisa al sudoeste la enorme silueta de un monolito dibujada contra nimbos teñidos de naranja y que parece formar parte de los Andes, pero, de hecho, la formación rocosa es al menos diez veces más antigua. La Sierra de la Macarena —de 130 kilómetros de longitud y 1.830 metros de altura— es una isla perteneciente al escudo guayanés, que se remonta al Precámbrico, y constituye los restos más occidentales de una formación geológica de más de quinientos millones de años de antigüedad.

La Sierra de la Macarena fue la primera reserva biológica de Colombia; fue creada después de un congreso panamericano sobre flora y fauna en 1942, durante el cual se discutieron estrategias para lograr su conservación, reuniendo en Washington, D. C., a científicos de todas partes del mundo, a pesar de la Segunda Guerra Mundial. La motivación provino de una serie de estudios de campo que empezaron con una exploración de la Shell Oil a finales de la década de 1930 y que apuntaban a que la sierra que se alzaba sobre la herbosa llanura y estaba rodeada de una espesa selva tropical húmeda podría ser el lugar del mundo más complejo en términos biológicos.

Algunos geólogos sostienen que Sudamérica podría haber sido la primera placa de masa continental en haberse partido de la masa terrestre original, lo que la hizo separarse de lo que es hoy África, hace casi noventa millones de años, razón por la cual la flora y la fauna sudamericanas están entre las más primitivas de la Tierra. Más adelante, Norteamérica siguió sus pasos, y en el punto donde se unieron, apenas hace unos cinco millones de años, empezó un intenso intercambio biológico. Ese punto de unión es lo que actualmente se conoce como Colombia, cuya topografía no podría haber sido más idónea para tal encuentro ni aunque la hubiera diseñado un curador de un museo. Debido a que Colombia está en medio de la línea ecuatorial, no tiene cambios de temperatura estacionales, pero sus extremas elevaciones proveen una amplia gama de climas constantes, desde tórridos hasta tundras, lo que la convierte en un nicho ecológico casi para cualquier forma de vida que llegue allí.

Como consecuencia de esta combinación, Colombia cuenta con más especies de pájaros que cualquier otro país, ocupa el segundo lugar en mayor número de especies de plantas y anfibios y el tercero en reptiles. Solo Brasil la puede superar en número de especies, pero Brasil es siete veces más grande. Colombia, con más ríos de los que tiene toda África, incluidos el Amazonas y el Orinoco, con costas tanto en el Pacífico como en el Caribe y con tres cordilleras andinas separadas por amplios y fértiles valles, las extravagantes bendiciones de Colombia bien serían la envidia del mundo, si el mundo no estuviera distraído prestándoles más atención a los pesares del país.

Como un arca de Noé terrestre durante las eras geológicas en las que la mayor parte de Sudamérica estaba inundada, la Sierra de la Macarena en Colombia era literalmente una isla que proveía refugio natural a las especies que buscaban tierras altas. Con el tiempo, la sierra se convirtió en una reserva de flora y fauna andina, amazónica, guayanesa y del Orinoco, lo que quiere decir la más intensa concentración de formas de vida y especies endémicas en un país que tiene, por área, el ecosistema más diverso del mundo. La Macarena alberga tapires, osos de anteojos, pecarís de collar y barbiblancos, armadillos gigantes, ocelotes, tigrillos, cusumbíes, guatines, nutrias gigantes, delfines de agua dulce, varios tipos de cocodrilos, ocho especies diferentes de primates, más de la mitad de las clases de orquídeas del mundo y más de una cuarta parte de las 1.780 especies conocidas de pájaros que tiene Colombia.

A medida que los Lugari avanzaban a saltos en su camino y pasaban por la Macarena, vieron animales de todo tipo diseminados a lo ancho de los Llanos. Venados soches corrían por la sabana mientras enormes y peludos osos hormigueros anadeaban a través de la carretera frente a ellos. Un puma surgió de un morichal que ocultaba un río entre las palmas y caminó a la intemperie por unos segundos antes de desaparecer nuevamente entre otro matorral ribereño. Por momentos se vieron obligados a conducir el Land Rover en zigzag para evitar arrollar armadillos, puercoespines y varios tipos diferentes de tortugas de tierra. Mientras esperaban a que saliera un planchón que los cruzara al otro lado del río Meta —por aquel entonces no había puentes— vieron un desfile de roedores enormes hocicando a lo largo de la pantanosa ribera del río que iban agrupados como por orden de estatura: un par de lapas del tamaño de liebres, un guatín del tamaño de un perro cocker spaniel y una familia de tres chigüiros, animales que pueden alcanzar los cincuenta kilos de peso cuando llegan a la adultez. Garzas rosadas e ibis escarlatas sobrevolaban el río mientras los caimanes hacían una siesta sobre un cayuco anegado. Y finalmente, cuando se dispusieron a ponerse en marcha, Paolo —enloquecido por los mosquitos y muy impresionado por una cría de anaconda que serpenteaba prácticamente bajo sus pies— logró convencer al ebrio barquero de que lo dejara guiar el planchón.

El barquero, que había llegado a los Llanos justo después del fin de La Violencia, les ofreció en venta carne todavía sangrante de un tapir recién cazado y la piel de un jaguar joven. Los Lugari declinaron la oferta, y una vez al otro lado del río continuaron avanzando entre la creciente oscuridad del atardecer, salpicando el reflejo de las nubes en charcos del tamaño de estanques; el color del Land Rover había sido cubierto hacía mucho ya por una gruesa costra de barro rojizo y el parabrisas estaba opaco a causa de los insectos que se habían estrellado contra él a lo largo del camino. Poco a poco el mundo a su alrededor se fue agotando hasta quedar reducido a solo cuatro o cinco tonalidades básicas: la herrumbre rojiza de la tierra, el verde intenso y reseco de los pastizales, el púrpura de las nubes de langostas que avanzaban por los Llanos como pequeños ciclones y el amarillo opaco de las garras de los caracaras moñudos que los estaban siguiendo. El brillo ocasional de algún color primario —como el rojo de una camisa colgada en una rama fuera de una maloca indígena de paja o el azul de un poncho ondeante de algún llanero de sombrero que iba al trote en un potro bayo— era toda una conmoción.

Antes de La Violencia la población de esta zona del país estaba mayoritariamente compuesta por indígenas guahíbos nómadas, que, como los tigres, deambulaban por los angostos riachuelos de la Orinoquía, pescando con lanzas, cazando con dardos con puntas untadas de curare o recolectando yuca silvestre o el fruto de la palma, que es rico en aceite. Pero, después, el gobierno empezó a alentar a los desplazados de La Violencia a que emigraran al otro lado de las montañas, tentándolos con la idea de una mejor vida en las lejanas tierras orientales, para lo cual usaban eslóganes como «Tierra sin hombres para hombres sin tierra». A medida que los colonos blancos fueron asentándose y llevaron ganado y caballos con ellos, los guahíbos se fueron encontrando poco a poco rodeados de cercas.

Al principio, el concepto de propiedad de la tierra les desconcertaba. Durante un tiempo, sencillamente hicieron caso omiso de las relucientes alambradas y se deslizaban entre ellas para cazar con arco y flecha algunos de los mansos rumiantes que habían llegado con sus nuevos vecinos. Más o menos al mismo tiempo en que Paolo Lugari se encontraba parcheando neumáticos valientemente casi cada cincuenta kilómetros en su primer viaje por tierra hacia la Orinoquía, más al norte, en Arauca, un grupo de colonos blancos estaban ya cansados del asunto. Un día invitaron a unos sesenta indígenas a un banquete, los sentaron frente a un buey asado acompañado de varios tubérculos y sacaron armas y machetes. Una vez que hubieron terminado la masacre, quemaron los cuerpos y se sentaron a comer. Ni se les pasó por la cabeza que matar indígenas fuera un crimen, así como a los guahíbos ni se les había ocurrido pensar que el ganado encerrado en una alambrada fuera propiedad de alguien más.

La familia de indígenas con quienes los Lugari compartieron bagre con yuca cuando el Land Rover se atascó cerca de su maloca habían aprendido a no meterse con las vacas de los colonos, si bien ahora vivían como animales acorralados. Las cercas que ahora atravesaban sus rutas de caza ancestrales tenían el mismo efecto desorientador en estos nómadas cíclicos que el drenaje de humedales antiguos tiene en las aves migratorias. Con su hábitat envuelto más que nunca en alambre de púas, la provisión de carne de los guahíbos se vio menguada. Dado que no tenían conocimientos sobre agricultura ni la costumbre de permanecer en asentamientos estables, la desnutrición y las enfermedades parasitarias hicieron aparición en sus vidas. Y sin la posibilidad de andar libremente bajo el infinito cielo llanero, sus opciones se vieron reducidas a dos no muy buenas: construir sus malocas cerca de ríos y ser pasto de los mosquitos portadores de malaria que habitan en las riberas o vivir en la sabana abierta, cuya tierra es estéril e inútil, y tener que transportar el agua desde muy lejos.

«¿No tienen un pozo?», les preguntó Paolo a sus anfitriones. El hoyo poco profundo cavado a mano que le mostraron apestaba tanto como el agua que sacaban de los riachuelos en cubetas tejidas de moriche. Ningún médico iba a verlos nunca y la escuela más cercana quedaba a horas de camino hacia el sur, en un convento dirigido por unas monjas viejísimas que al parecer les atemorizaban. Tan lejana e inaccesible era esta ardiente llanura oriental con respecto a las ciudades en las montañas como Bogotá y Medellín o al próspero valle occidental de Cali, que el gobierno tenía poca influencia o control sobre la vida tanto de indígenas como de colonos. Así, lo que poco a poco fue llenando ese vacío de autoridad e imponiendo algo de orden fue la guerrilla.

A pesar de que en ese primer viaje por tierra los hermanos Lugari condujeron a través de casi la mitad de los Llanos sin encontrarse con ningún guerrillero, unos años después viajeros por esa misma ruta encontrarían con frecuencia retenes y puestos de control de la guerrilla. Más adelante, en ocasiones los rebeldes ocuparían el patio comunitario de techo de bambú de Gaviotas. La guerrilla nació de la rabia de los soldados campesinos durante La Violencia, cuando se dieron cuenta de que eran carne de cañón de los aristócratas de los partidos políticos en guerra, los conservadores y los liberales, cuyas plataformas políticas no parecían diferir en mucho. A finales de la década de 1950, después de diez años de caos y trescientos mil muertos, se hizo evidente que los gobernantes tan solo se habían repartido el poder y la tierra entre ellos. Con el ejemplo de la Revolución cubana ondeando en el horizonte, el pequeño Partido Comunista colombiano de repente se encontró con que ahora contaba con un electorado enardecido y dispuesto, y así nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas como FARC.

Los hijos, y ahora los nietos, de esos primeros guerrilleros se han pasado la vida en el monte llevando armas desde entonces y otras guerrillas han surgido de entre la población pobre, tanto indígena como urbana. Las FARC, que es mayoritariamente una guerrilla rural, cuentan con unos diez mil miembros en toda Colombia. Su comando central está ubicado cerca del Parque Nacional Sierra de la Macarena y, de hecho, su cuartel general oriental queda dentro del parque.

Existen razones estratégicas para esto. La prácticamente impenetrable Macarena queda a un día de viaje de Bogotá y, además de su increíble variedad de especies, se ha convertido en el refugio de miles de seres humanos. Igual que los colonos de los Llanos, llegaron aquí huyendo del horror y en busca de tierra libre, o enviados por oficiales encargados de la reforma agraria, que decidieron que era más fácil invadir una reserva natural indefensa que expropiarles unos cientos de hectáreas a terratenientes ricos. Metódicamente, se abrieron paso a machete y fuego. Y a medida que los delgados suelos tropicales se iban agotando después de unas pocas cosechas, los colonos fueron adentrándose más y más en la Macarena.

De hecho, lo mismo ha sucedido en la mayoría de los otros treinta y dos parques naturales colombianos y dado que el gobierno ha sido incapaz, o no ha querido, detener a los colonos ilegales, las guerrillas han aprovechado y han establecido una especie de gobierno de facto que se rige por la ley de la selva. Además de asegurarse la simpatía de los locales, las FARC han buscado el apoyo de ecologistas internacionales para lograr que les den la administración de estos fabulosos tesoros naturales. Biólogos pesqueros les dan crédito por haber logrado la primera prohibición exitosa de pesca de cerco en el río Meta durante la temporada de reproducción (su famosa técnica, bastante efectiva, consistía en envolver a los pescadores infractores en sus propias redes de agalla y lanzarlos al río).

Sin embargo, las credenciales ecologistas de las FARC se empezaron a debilitar cuando comenzaron a defender a los colonos que desmontan la selva para plantar un arbusto alto de color verde pálido llamado Erythroxylum coca. Como no hay carreteras pavimentadas, pensaron, las cosechas de yuca o plátano se podrirían antes de que pudieran llegar a los mercados, pero la coca se puede procesar como polvo, empacarla en fardos y sacarla en mulas, sin que se deteriore. Esta afirmación es cierta, al igual que la acusación que les hace el gobierno con respecto a que las FARC se han corrompido y enriquecido al cobrar el 10 por ciento de cada cargamento de coca que se produce y embala en las áreas que controlan.

Desde hace años, al sur de los Llanos, cientos de miles de hectáreas de selvas colombianas están sembradas con cultivos ilegales. Un programa de erradicación financiado por Estados Unidos ha provocado que las selvas tropicales del país estén contaminándose y muriéndose después de que los aviones pasan fumigando defoliantes. Hoyos achicharrados ahora forman parte del paisaje, por donde siguen avanzando los campesinos que siembran coca. La misma bendición de la geografía que puso a Colombia en la intersección de las Américas y la hizo tan espléndida biológicamente, también la ha convertido en el punto de transbordo perfecto de flora narcótica que solo se encuentra allí y en Perú y Bolivia.

Pero los suelos son tan pobres en los Llanos que ni siquiera la coca crece allí. Paolo Lugari nunca se sintió tentado por los exuberantes recursos de lugares como la Sierra de la Macarena. La visión que se estaba gestando en su interior mientras el Land Rover cruzaba la enorme llanura oriental tenía que ver con la corazonada de que algún día el mundo estaría tan densamente poblado que los humanos tendrían que aprender a vivir en los lugares menos deseables del planeta.

Pero ¿dónde? El tiempo que había pasado en el Chocó lo había convencido de que las selvas húmedas y el exceso de gente no eran una buena combinación. Pero solo en Sudamérica había unos doscientos cincuenta millones de hectáreas de sabanas casi vacías y bien drenadas como esta. Estaba convencido de que un día esas sabanas serían el único lugar en donde se podrían asentar las poblaciones masificadas de seres humanos. Los Llanos eran un lugar perfecto, pensó, para diseñar una civilización ideal para la región del mundo que más rápido se estaba expandiendo: los trópicos.

Más adelante le diría a todo el que quisiera escuchar: «Siempre se desarrollan los experimentos sociales en los lugares más fáciles y fértiles; nosotros queríamos el lugar más difícil. Pensamos que si podíamos tener éxito aquí, podríamos tenerlo en cualquier parte».

Nadie estuvo en desacuerdo, pero al principio nadie tenía demasiadas esperanzas tampoco. Los Llanos no servían de mucho, excepto para inspirar a los músicos llaneros cuando escribían sus canciones sobre lo melancólica que puede ser la vida en una llanura sin fin. Los biólogos creían que hacía unos treinta mil años los Llanos habían sido parte de una sola selva tropical húmeda continua con el Amazonas. Luego el cambio climático creó nuevos patrones en los vientos predominantes. Los vientos alisios que se formaron sobre los mares al nordeste soplaron tierra adentro y fomentaron incendios voraces provocados por rayos que arrasaron la selva con mayor rapidez con que la vegetación lograba regenerarse. Unos pocos árboles lograron adaptarse, como el Curatella americana, el arbusto solitario y endurecido por el fuego que se conoce como chaparro, que además es un tema recurrente en el folclore regional. Otras plantas desarrollaron diferentes estrategias, como la formación de bulbos debajo del delgado suelo tropical. Pero la mayor parte de la selva se replegó al sur, donde el viento se dispersó, y dejó en su lugar una sabana de pastos pobres en nutrientes y de ciclos cortos.

—Los Llanos no son más que un enorme desierto húmedo —le repetían con frecuencia a Lugari.

—Los únicos desiertos que existen —respondió una vez— son los desiertos de la imaginación. Gaviotas es un oasis de imaginación.

Dos días y cuatro neumáticos echados a perder después de haberse puesto en marcha, los Lugari habían conducido 290 kilómetros. A lo largo de la mayor parte del trayecto no había carretera, salvo unos que otros surcos de barro recalentado dejados por algún intrépido vehículo que los había precedido. Se habían estado orientando gracias a unas fotografías aéreas y por el sol: en las tardes, cuando el sol se disolvía en el cielo grisáceo, seguían el horizonte frondoso que bordeaba el río Meta, cuidándose de no acercarse demasiado para no enterrar el Land Rover en un pantano de palmas y convertirse en pasto de los mosquitos.

En un momento dado, un camión de dos toneladas con tráiler de lona apareció detrás de ellos, como salido de la nada, los pasó a toda velocidad dejando tras de sí una estela de polvo rojizo que para cuando se asentó, ya no había rastro del vehículo. Dos horas más tarde se encontraron con el camión de nuevo, esta vez inclinado sobre su propio parachoques, con una llanta salida de un eje partido. Un poco más adelante se encontraron con el conductor, un venezolano a quien se le había acabado la suerte a medio camino entre Bogotá y la frontera. Estaba tomando aguardiente con un barquero a la orilla del último afluente que tenían que cruzar, en un puesto de avanzada llamado Puerto Arimena.

Arimena había sido un sitio clave en el plan del gobierno militar para los Llanos. Los peritos habían observado que en el momento álgido de la temporada de lluvias, que va de mayo a diciembre, la tierra hacia el sur se inundaba completamente hasta donde la cuenca se aleja del Orinoco y fluye hacia el Amazonas. El plan del gobierno, que seguramente habría abierto los Llanos, consistía en construir un canal justo allí para conectar los dos ríos más grandes del norte de Sudamérica. Arimena se habría convertido así en un puerto tierra adentro, en una vía fluvial navegable que habría unido el Caribe con el Atlántico sur.

La autopista a través de la Orinoquía se empezó siguiendo este gran plan. Cuando los hermanos Lugari llegaron a Arimena, después de haber seguido los tenues rastros de la carretera que podría haber sido, encontraron seis chozas que albergaban a unos pocos campesinos desamparados que por un corto período de tiempo habían tenido un sueldo como empleados del gobierno para construir la autopista. Un día el capataz se marchó y nunca volvió, y lo único que quedaba ahora era una señal oxidada que anunciaba la próxima culminación de la vía pública y una andrajosa bandera colombiana que colgaba inerte de un asta de bambú.

Los Lugari cruzaron el río sobre un planchón compuesto por troncos de yarumo amarrados y clavados sobre barriles de aceite de cincuenta y cinco galones que goteaban. El agua se encharcaba a sus pies y en los neumáticos; el barquero les sugirió que hicieran el viaje dentro del Land Rover, mientras señalaba a las pirañas que hocicaban el borde del planchón. Una vez en tierra firme, empezaron a adentrarse en los diez millones de hectáreas vacías que componen el actual departamento del Vichada, un territorio que está bordeado por el río Orinoco. El Vichada era el destino final que Paolo Lugari quería alcanzar. Nada se veía particularmente diferente, pero Paolo empezó a alegrarse más y más a medida que conducían entre bandadas de avefrías chillonas, los ruidosos pájaros de cresta que los llaneros domestican y entrenan para que hagan las veces de perros guardianes. Aquí ya no había colonos blancos y solo se veían malocas de planta cuadrada con techo de moriche levantadas por indígenas guahíbos.

Siguieron avanzando, levantando nubes de aves a medida que se abrían paso dificultosamente por la pradera, que no variaba de aspecto salvo por la extravagancia ornitológica: bandadas de caracaras moñudos y de cabeza amarilla, garzas, halcones grises, águilas coronadas, buitres, caracoleros selváticos y arrendajos negro-amarillos. A modo de escoltas, una bandada de tijeretas sabaneras voló junto al Land Rover, a pocos centímetros de sus rostros, extendiendo sus elegantes colas de tijera. El sol dejó en la tarde su impronta fotográfica, al dorar cada pluma y brizna ancha de pasto. En la distancia una figura baja y oscura empezó a tomar forma, entonces Paolo se enfiló hacia ella. La tierra era tan plana que los hermanos vieron la forma crecer durante casi una hora antes de que finalmente la alcanzaran.

La forma resultó ser dos cobertizos de hormigón que estaban llenos de maleza. Se trataba de antiguas bodegas pertenecientes al campamento de construcción de la carretera que ahora estaban abandonadas y que en su momento marcaban el punto medio de la autopista que habría cruzado los Llanos.

—Llegamos —le dijo Paolo a su hermano.

—¿Llegamos adónde? —respondió Patricio quitándose las gafas de conducir y limpiándose el polvo seco que le ensuciaba la cara. Miró a su alrededor, perplejo. A sus veintitrés años, Patricio Lugari se ganaba la vida con las importaciones. Su hermana estaba estudiando derecho. ¿Qué estaba planeando hacer Paolo en ese páramo desolado? Solo unas pocas secciones de los techos laminados de las bodegas estaban en buen estado. Y a excepción de un pequeño y espeso bosque de ribera que se veía a lo lejos, estaban rodeados de pasto por los cuatro costados.

Sin embargo, Paolo estaba eufórico. Esos cobertizos eran las estructuras que albergaban la idea que había estado formándose en su mente desde que los había visto desde el aire. Podrían ser las primeras edificaciones de una comunidad diseñada expresamente para prosperar en estas tierras inhóspitas y supuestamente inhabitables.

Más tarde Paolo lamentaría esa parte del plan, dado que la primera lección que aprendió fue que con frecuencia es más barato construir nuevas edificaciones que remodelar las viejas. Pero, por ahora, estaba en casa. Se recostaron contra el Land Rover y saborearon el cortante viento llanero, mientras observaban a tres pequeños gaviotines fluviales volar sobre sus cabezas.

—Debe de haber agua al otro lado de esos árboles —comentó Paolo.

—¿Cómo lo sabes?

—Los pájaros —le dijo señalándolos—. Son gaviotas.

Un viernes por la tarde, Jorge Zapp, director del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes, en Bogotá, se recostó contra su escritorio con un cuaderno de dibujo en la mano, mientras bosquejaba lentamente su propia versión de la tarea que les había puesto a sus estudiantes en la clase de diseño básico. Estos, que se habían matriculado apenas esa semana, tenían que dibujar para el lunes un plano para un parque de diversiones.

—Pero, doctor Zapp, si todavía no nos ha enseñado a diseñar —protestó una joven.

—Cierto. Todavía no les he contaminado la mente con mi versión de la manera correcta. Están en libertad de pensar cualquier cosa que quieran —respondió, y levantó una mano para acallar cualquier otra objeción—. De hecho, esta es la lección más importante que aprenderán de mí.

Unas cuantas miradas ansiosas se clavaron en él. Para aligerar la angustia, los hizo participar en un ejercicio.

—¿Cómo funciona una licuadora? —les preguntó. Después de escuchar unas pocas explicaciones sobre cómo una armadura metálica gira entre polos electromagnéticos, los interrumpió—. No. Díganme lo que en realidad la hace funcionar.

Al final de la hora de clase, las pizarras estaban llenas de diagramas que iban sucesivamente de atrás hacia delante, desde las cuchillas giratorias del aparato hasta los orígenes hidroeléctricos de la energía que pasa a través de los bobinados de cobre, pasando después al cálculo de las kilocalorías de la energía solar necesaria para condensar el agua y hacerla fluir a través de las turbinas hidráulicas de una represa y después a las reacciones de fusión generadoras de luz en la superficie del sol y finalmente hasta el origen del sol y las estrellas mismas.

Ver el cuerpo compacto de Jorge ir de un extremo de la creación a otro durante una hora hizo que los estudiantes parecieran exhaustos al final de la clase. Y al dejarlos ir, les recomendó:

—Piensen en grande. Cuanto más traten de entender, más posibilidades tendrán a su disposición.

Era un día raro para Bogotá: estaba tan despejado que desde la ventana de Jorge se veía resplandecer la blanca cima del volcán Nevado del Ruiz, a 320 kilómetros al oeste de Bogotá. Se disponía a salir para recorrer las verdes colinas del campus cuando alguien llamó a su puerta. En el momento en que se giró para abrirla, un joven alto y de pecho ancho, que vestía una delgada chaqueta caqui, entró en su oficina, le ofreció su gran mano para saludarlo y mientras se dejaba caer en una silla frente al escritorio del profesor, sin más preámbulos, le preguntó:

—Falso o verdadero: ¿se puede construir una turbina lo suficientemente eficiente como para generar electricidad a partir de una columna de agua de un metro de altura?

El extraño se inclinó hacia delante, puso los codos sobre el escritorio de Jorge y apoyó su barbada quijada sobre las manos mientras esperaba. Zapp pensó que le parecía vagamente conocido y a pesar de su osada entrada, había algo agradable en él. Se rascó el bigote y pensó un momento.

—Verdadero —respondió finalmente—. ¿Por qué?

Entonces lo reconoció. Se trataba de Paolo Lugari, lo había visto en los periódicos; era el enfant terrible, hijo de un italiano brillante, que después de regresar de las Filipinas había lanzado una campaña nacional de alto perfil para salvar Guatavita, un antiguo pueblo pintoresco cerca de Bogotá, y evitar que lo inundaran para construir una represa. La compañía hidroeléctrica había comprado todas las casas del pueblo e incluso la iglesia y ya estaba echando cemento cuando Lugari entró en escena. En discursos ardientes, que los periodistas alabaron, declaró que comprar parte de la historia pública del país no le daba derecho a la empresa a destruirla. Finalmente, el gobierno reconstruyó el pueblo inundado al lado del embalse como lugar turístico.

Jorge había escuchado que más recientemente Paolo había estado en el Chocó. Unos voluntarios de los Cuerpos de Paz que habían cenado en su casa una noche le habían contado que un locuaz e increíblemente enérgico Paolo Lugari les había hecho una guía de orientación por Colombia.

—Ven a Gaviotas y te muestro —le dijo Paolo a Jorge—. Mañana.

—¿Que vaya adónde?

—Ya verás.

Después, Paolo fue a buscar al doctor Sven Zethelius, un químico especializado en suelos y química agrícola que trabajaba en el Departamento de Química de la Universidad Nacional. Zethelius era hijo de un diplomático sueco que, al igual que el padre de Paolo, al terminar su período como embajador, se había negado a regresar al relativo aburrimiento en Europa y había decidido quedarse en el país. Poco tiempo después de su primer viaje a los Llanos, Lugari supo que Zethelius estaba dando una serie de inspiradoras conferencias sobre los trópicos. En las noches que hubo conferencia y la universidad no estuvo cerrada por las huelgas, Paolo fue a escucharlo.

El alto y canoso químico, que llevaba perilla, había ido a estudiar a Escocia de joven, pero había regresado pronto.

«Europa es demasiado organizada —les había dicho a sus estudiantes—. Quiero vivir en un lugar donde no haya un orden fosilizado; quiero una selva. Hay cientos de veces más recursos aquí que en los países desarrollados, donde todo ha sido explotado. Colombia puede ser todo lo que ustedes quieren que sea.»

Lugari presintió que se trataba de otro soñador. Una tarde arrinconó a Zethelius en su laboratorio de química y le explicó que había reivindicado el campamento abandonado que había encontrado en los Llanos más diez mil hectáreas de tierra circundante.

—¿Qué puedo sembrar allí? —le preguntó.

—Nada, probablemente. —Zethelius le contó que el suelo alrededor de Gaviotas tenía solo dos centímetros de espesor, que era muy ácido y que con frecuencia su contenido de aluminio alcanzaba niveles tóxicos—. Para ser sincero, esas tierras son las peores de Colombia. Es un desierto.

—Eso me han dicho, pero los únicos desiertos que existen son los desiertos de la imaginación —le respondió—. Considéralas tierras distintas —continuó—. Un día, los colombianos que quieran tierra tendrán tres opciones: quemar y acabar con el Amazonas, hacer lo mismo en el Chocó o irse a vivir a los Llanos. Si pudiéramos encontrar la manera de lograr que las personas puedan sobrevivir en la región que más carece de recursos de este país, entonces podríamos hacer que vivieran en cualquier parte.

—¿Si pudiéramos? ¿Nosotros?

—Piénsalo. Gaviotas podría ser un laboratorio viviente, la oportunidad de planear nuestra propia civilización tropical desde el principio, en lugar de depender de modelos y tecnología diseñados para climas del norte, como lo que los Cuerpos de Paz quieren enseñarle a todo el mundo. —Zethelius empezó a asentir—. Algo para el Tercer Mundo por el Tercer Mundo. Sabes lo que quiero decir —insistió—. Cuando importamos soluciones de Estados Unidos o Europa, también importamos sus problemas.

Zethelius echó una mirada por la ventana. Los manifestantes se estaban agolpando de nuevo en la plaza de hormigón. Pronto empezarían a escucharse las arengas por los megáfonos y las seguirían los gases lacrimógenos. Cerró la ventana.

—Es cierto —respondió finalmente—. En Colombia ya tenemos suficientes problemas.

Al observar Gaviotas por primera vez, Jorge Zapp se dio cuenta de que el problema con los afluentes del Orinoco es que son tan planos que a duras penas parecen fluir. Lo que también quería decir que el nivel freático tenía que estar relativamente cerca de la superficie.

—Toda la sabana flota sobre un mar de buena agua dulce —le aseguró Lugari—. Solo necesitamos encontrar una manera de llegar a ella.

—Muy bien —le dijo Zapp—. Creo que para empezar podríamos construir una microturbina de un kilovatio que funcionará aquí. Tal vez incluso dos. Por ahora, esa es suficiente energía para las luces, al menos durante la temporada de lluvias. Si este riachuelo se seca demasiado durante el verano, vamos a necesitar un generador diésel.

—Quisiera evitar transportar combustible hasta aquí, si es posible. Por eso mismo fui a verte. Creo que deberíamos tratar de ser autosuficientes.

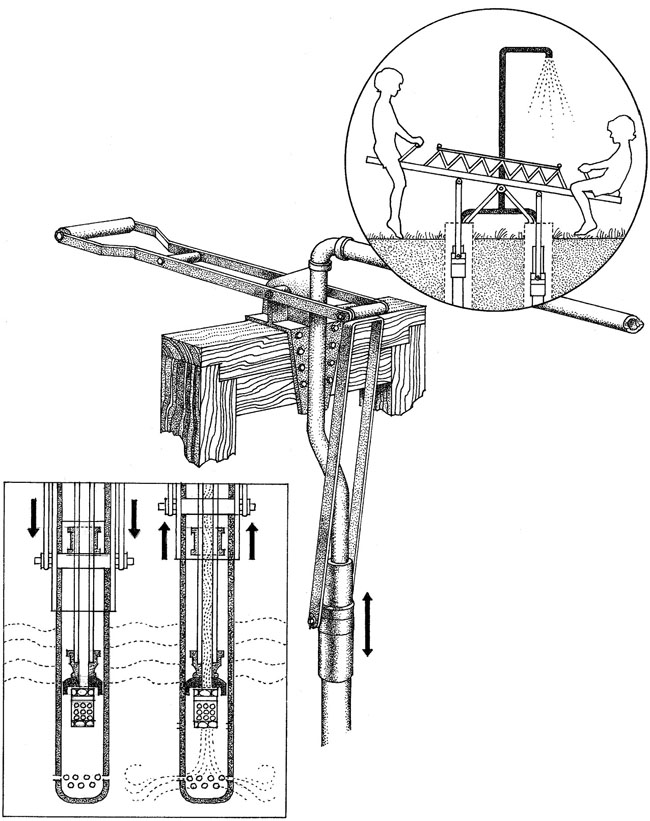

—Esa es una meta hacia la cual debemos apuntar, pero todavía no es posible. Y, de cualquier modo, vamos a necesitar mucho más que un kilovatio, si queremos bombear agua para tomar y para regar las cosechas. Aunque tengo algunas ideas para las bombas de agua…

La voz de Jorge se ahogó bajo un torrente de pensamientos. Estaba de pie, ausente, espantando mosquitos con la mano, a la orilla del caño Urimica, el riachuelo que atraviesa la propiedad que Paolo había reivindicado a nombre de la fundación que había creado hacía poco tiempo: la Fundación Centro Experimental Las Gaviotas. Bajo el manto de hojas tropicales del bosque de ribera, el aire era tan fresco como la menta. Sobre él, un oso perezoso de dos dedos dormitaba en una rama de una jacaranda —o gualanday, como llaman a este árbol en Colombia— mientras una familia de monos capuchinos saltaba de una rama a otra. El asunto de las bombas de agua era el proyecto perfecto para poner a trabajar a sus estudiantes. La turbina también. De hecho, había infinitas posibilidades. Luis Robles, su director del laboratorio, se iba a volver loco con esto. Pero entonces se acordó. Maldición. ¿Dónde estaba Luis cuando lo necesitaba?

Entre 1967 y 1970, Paolo Lugari se escapaba a los Llanos cada vez que sus obligaciones en el Chocó se lo permitían. Gastó una docena de neumáticos, se perdió con frecuencia, esperó días enteros a que llegara un planchón, recogió hierbas medicinales con un chamán guahíbo, acampó en un banco de arena a la orilla de un río acompañado del susurro de tortugas apareándose, durmió en la cabaña de un llanero amigable cuando la nigua lo empezó a volver loco y contrajo malaria dos veces («No tan grave, solo muchos escalofríos; pero ahora traigo siempre repelente», le aseguró a Zapp).

Una noche que viajaba solo, lo atrapó un desprendimiento en los Andes, en la vía entre Bogotá y Villavicencio, y tuvo que dormir en su coche durante tres noches seguidas, hasta que lograron abrir la carretera nuevamente. Sin embargo, por lo general invitaba a alguien a que lo acompañara, alguien de cuyas impresiones pudiera aprender cosas nuevas. Una vez fue un botánico y alguna otra vez invitó a un arquitecto. En otras ocasiones lo acompañaba su hermano, y llenaban el Land Rover de comida hasta los topes para repartir entre las familias guahíbo que se encontraran por el camino. Incluso una vez convenció a María, su hermana la abogada, de que hiciera el agotador viaje con él. Otra vez llevó a Clemente Garavito, un astrónomo colombiano cuyo tío abuelo tenía un cráter en la luna que había sido bautizado en su honor: el cráter Garavito. Garavito declaró que el cielo en Gaviotas era el más transparente de toda Colombia y que por lo tanto era ideal para un observatorio.

—Aquí llueve ocho meses al año —le recordó Paolo.

—Entonces mejor construye una estación meteorológica.

Después invitó a Carlos Lehmann Valencia, un experto en cóndores andinos oriundo de Popayán que urgió a Paolo a que empezara un museo de historia natural. Lehmann le presentó a Antonio Olivares, un viejo monje franciscano que enseñaba ornitología en la Universidad Nacional y que había escrito un texto académico imprescindible sobre las aves de la Sierra de la Macarena.

«Al menos la mitad de las especies de aves en Colombia habitan en los Llanos —declaró Olivares solemnemente después de explorar Gaviotas con sus binoculares durante dos días. Prometió volver para escribir su libro Aves de la Orinoquía—. Lo único que necesito es una habitación en donde pueda dormir y escribir a máquina.»

Lugari estaba proyectando construir una. Y, de hecho, Olivares volvió un día y ocupó la habitación y Gaviotas le publicó su libro, el último de su vida. A medida que las obligaciones de Lugari en el Chocó fueron disminuyendo, empezó a aceptar más encargos de la comisión de la frontera entre Colombia y Venezuela, lo que le servía de pretexto para pasar más tiempo en Gaviotas. Con frecuencia, Paolo se quedaba en el cercano río Muco con un amigo llanero que había sembrado arroz, cítricos, papayos, mangos, guayabos y marañones. Pero se dio cuenta rápidamente de que si lo que quería era facilitar que mucha gente viviera allí, necesitaba cultivar todos los Llanos, no solo una delgada franja cultivable a lo largo de las riberas de los ríos.

Bajo la dirección de Sven Zethelius, sembró algunos árboles frutales y también intentó cosechar maíz, pero sin éxito. Atrajo a un par de estudiantes universitarios de química agrícola para que le ayudaran a buscar posibles zonas fértiles y depósitos de arena y arcilla para la construcción. Contrató trabajadores llaneros y guahíbos para empezar a reacondicionar el antiguo campamento y construir viviendas de paja. Paolo y los investigadores dormían en hamacas cubiertas con mosquiteros y comían pescado de río que cocinaban con aceite de seje que les compraban a los indígenas y que ellos extraían del fruto de la palma del mismo nombre, al presionarlo en largos coladores tejidos. Cuando un profesor ambulante pasó por Gaviotas un día, a Paolo se le ocurrió que podrían llevar niños indigentes de Bogotá a los Llanos para que se educaran en la escuela y crecieran en una nueva comunidad más sana lejos de la ciudad.

La logística que se requería para llevar niños pobres de la ciudad a Gaviotas resultó ser abrumadora, especialmente teniendo en cuenta que todavía no existía una comunidad como tal, pero las pocas familias dispersas que vivían en el área acogieron de buen grado la idea de tener una escuela y pronto el profesor tuvo por pupilos a diez niños llaneros. Una enfermera de Puerto Gaitán, un pequeño puerto sobre un brazo del río Meta, se ofreció a ir una vez al mes. Al cabo de un año, a medida que fue llegando más gente, se empezó a quedar una semana completa cada vez.

—¿Exactamente qué intentas hacer aquí? —le preguntó Sven Zethelius. Estaban acostados en hamacas de lona en una maloca abierta que les habían construido indígenas guahíbos; consistía en un techado a dos aguas hecho con hojas de palma que descansaba en las esquinas sobre cuatro gruesas columnas que en realidad eran troncos de palmas de moriche. A la luz amarillenta de lámparas Coleman, vieron un escuadrón de sombras de murciélagos que se estaban dando un festín con las hordas zumbadoras de mosquitos que atacaban sus casi transparentes mosquiteros.

—¿Exactamente? Honestamente, no estoy seguro —le confesó Paolo. Había tenido una idea, no del todo formada, de gente yéndose a vivir a los Llanos y lograr convivir en armonía productiva. Sin embargo, todavía no tenía claro quiénes serían esas personas ni qué harían—. Te aviso en cuanto lo sepa a ciencia cierta. O cuando gente como tú me diga qué es posible.

Noche tras noche, los dos hombres se quedaron dormidos en sus respectivas hamacas, charlando. Como niños, se sentían fascinados por el libro de Julio Verne titulado El soberbio Orinoco, que contaba la historia de una niña que recorre los ríos de la Orinoquía en busca de su padre, que ha desaparecido. Ahora, de hecho en el lugar donde sucede la novela, tomaron prestada una lancha y navegaron río Vichada abajo. Tres días después llegaron al mismísimo río Orinoco, ancho como habían oído decir. En Puerto Carreño, la aislada capital del Vichada, que está ubicada en la ribera colombiana del río, nadie había visto gente parecida al distinguido doctor Zethelius desde comienzos de siglo. En esa época, los Llanos parecían más cercanos a Europa que al resto de Colombia, gracias a las embarcaciones mercantiles que transportaban de todo, desde seda hasta pianos de cola a lo largo de los afluentes del Orinoco a cambio de pieles de animales o maderas finas. Las conferencias improvisadas que Zethelius dio en la escuela de Puerto Carreño sobre el futuro de los Llanos fueron tan apasionadas que incluso los soldados apostados en la frontera dejaron sus puestos para ir a escucharlo.

Zethelius le habló a Lugari de los cambios que se estaban produciendo y que lo alarmaban tanto a él como a sus colegas; cambios como un fenómeno llamado el efecto invernadero, y le explicó cómo el número de especies en la tierra estaba reduciéndose inexorablemente, lo que fue toda una novedad para Lugari, considerando que estaban en 1970. Si iban a colonizar los Llanos, le insistió Zethelius, necesitaban que la meta fuera desarrollar nada menos que un biosistema alternativo nuevo y habitable. Tal vez lo que tenían que hacer era invitar a gente de todas partes del mundo y hacer de Gaviotas una confluencia de culturas, el principio de una nueva sociedad terrenal.

—No sé si deberíamos estar pensando en salvar el mundo entero aquí.

Zethelius soltó una carcajada.

—He visto lo que estás leyendo, Paolo. —Últimamente Lugari había estado devorando el canon de la literatura utópica: sir Tomás Moro, Francis Bacon, Thoreau, Emerson, Karl Popper, Edward Bellamy, B. F. Skinner, Bertrand Russell e incluso se había releído La república, de Platón—. No quieres sencillamente sobrevivir aquí —continuó Zethelius desde dentro de su mosquitero—. Estás tratando de crear una utopía, nada menos que en los Llanos.

Paolo trató de enderezarse en la hamaca para mirar al hombre más viejo directamente a los ojos. Después de agitarse un rato, finalmente se dio por vencido; de nuevo tendido sobre la espalda, respondió:

—Quiero que Gaviotas sea real. Estoy cansado de leer sobre todos estos lugares que suenan tan perfectos, pero nunca pueden saltar de la página y pasar a la realidad. Por una sola vez quisiera ver a los humanos ir de la fantasía al hecho; de utopia a topia.

Pero ¿cómo lograrlo? Lugari empezó por convencer a varias facultades universitarias de todo el país que enviaran a Gaviotas a los estudiantes que estuvieran haciendo tesis en diversas disciplinas para que ayudaran a identificar los retos a los que se enfrentaban al tratar de inventar una sociedad ideal desde cero en los Llanos y para que además contribuyeran soñando las soluciones. En la excelente pero tumultuosa Universidad Nacional se perdían tantas clases debido a las protestas y huelgas que con frecuencia los estudiantes necesitaban siete años para terminar sus carreras, lo que en condiciones normales les habría llevado cinco. Para algunos, la posibilidad de completar sus trabajos de investigación en paz, fuera del campus, fue difícil de resistir, incluso si tenían que irse a trabajar a un lugar tan lejano como los Llanos. Además, quienes se licenciaban de ingenieros necesitaban que las empresas les patrocinaran sus investigaciones prácticas, pero muchas industrias locales sospechaban que la Nacional era un nido de comunistas y por lo tanto preferían mantenerse al margen.

Unos pocos anuncios bien diseñados y redactados pegados en los tablones de diferentes facultades fueron suficientes para que corriera la voz de que Gaviotas estaba buscando pensadores aventureros que quisieran poner a prueba sus ideas. La recompensa: obtener un título a la vez que se contribuía a hacer florecer las llanuras orientales con la meta de ser una alternativa para aliviar la sobrepoblación de las ciudades. Unas dos veces al mes, los postulantes podían encontrar a Paolo Lugari en una pequeña casa alquilada sobre la avenida Caracas, en Bogotá, y este inmediatamente se ponía de pie de un salto detrás de su escritorio para darles un apretón de manos, escucharlos y asentir ante sus ideas y asegurarles que podían ser parte de la siguiente oleada vital de ingeniería o ganadería o antropología o geología («¡Pueden ser técnicos pioneros en una vasta frontera tropical!»). Ya tenía acuerdos con sus universidades, les decía. Si creían que podían ser felices en Gaviotas, Gaviotas sería su patrocinador.

Lo que quería decir, como se enterarían más adelante, es que les correspondía una hamaca, un mosquitero, comida y turnos regulares en la cocina. Por lo general no se enteraban de esto hasta que los separaban de su casa quinientos kilómetros de llanura sin carretera. Debido a que en una ocasión las cuadrillas de carretera prácticamente se amotinaron después de quedar varadas en el barro durante meses en Gaviotas, Lugari había logrado que Avianca, en ese momento la aerolínea nacional colombiana, hiciera vuelos semanales en aviones monomotor hacia el próximamente próspero corazón de la nada. Así, los investigadores aterrizaban en una pequeña pista de aterrizaje de pasto y los dejaban allí, con frecuencia bajo un torrencial aguacero tropical. A seiscientos metros se alzaban una serie de chozas de madera con techos de palma de moriche, que afortunadamente resultó ser a prueba de agua.

Posiblemente por gratitud, las propiedades de la palma de moriche indígena se convirtieron en un temprano objeto de interés de la investigación. Los estudiantes aprendieron de los indígenas que los raquis de las hojas de moriche pueden ser tejidos después de sumergirlos en agua para hacer utensilios de uso práctico como redes y hamacas. Los guahíbos exprimían un jugo aceitoso del fruto café rojizo del moriche, que parece un dátil hinchado, y también lo fermentaban para preparar guarapo, una bebida refrescante y ligeramente alcohólica. Un par de ingenieros químicos de la Universidad Nacional molieron unos pocos kilos del fruto con un molino prestado que pertenecía a la madre de alguien y extrajeron aceite puro de moriche en un alambique de fuego de leña que hicieron con una lata de basura galvanizada. Cuando lo analizaron, se sorprendieron y alegraron al encontrar que tanto su valor nutricional como su sabor eran comparables a los del aceite de oliva. Sus propiedades no solo superaban las del aceite de seje, otra palma nativa que estaba siendo estudiada por un estudiante de doctorado de Harvard que Lugari había logrado atraer a Gaviotas, sino que las semillas de moriche eran diez veces más grandes que las de la exótica palma africana, una especie de la que se podía extraer aceite y que estaba siendo introducida en plantaciones a lo largo y ancho de la América tropical.

Corrían los primeros años de la década de 1970, y por aquel entonces el posterior clamor mundial para utilizar de manera sostenible las especies nativas apenas era un susurro. En la naciente Gaviotas, con una población aproximada de veinte personas, el concepto tenía sentido en un nivel más básico: necesitaban aceite para cocinar y la materia prima que les daba el aceite ya crecía allí mismo. Pero ahora la emoción de haber encontrado algo que tenía posibilidades comerciales hizo que los habitantes de Gaviotas brindaran con guarapo alrededor de la fogata nocturna al ritmo de guitarras y baladas llaneras.

Sin embargo, pronto aprendieron que tener que comerse su propio hábitat tenía sus complejidades. Primero, alguien se dio cuenta de que el aceite de las enormes semillas de moriche tenía un rendimiento del 6 por ciento aproximadamente, mientras que el aceite de la palma africana tenía un rendimiento del 30 por ciento. Después se dieron cuenta de que el moriche necesita treinta y cinco años para madurar, mientras que la especie importada solo requiere tres y medio. Estas desventajas tuvieron una consecuencia involuntaria: al haberse acabado la provisión de semillas de moriche de fácil alcance por satisfacer la creciente demanda de los investigadores, los indígenas que se las vendían empezaron a talar las palmas para poder acceder a los racimos que colgaban en lo más alto de las copas.

Entonces el aceite de palmas nativas quedó relegado al uso doméstico solamente, para no arrasar grandes porciones del bosque de ribera a lo largo del caño Urimica. Esto fue un desastre menor que el intento fallido de domesticar chigüiros, los roedores que pueden alcanzar los cincuenta kilos de peso en la adultez. Los vaqueros llaneros habían estado criando chigüiros en zonas pantanosas de Brasil y Venezuela desde que un obispo de la época de la colonia decretó que estos animales —que adoran el agua, tienen dedos palmeados y cuya carne se compara con frecuencia con la de res magra— eran en realidad peces, y, por lo tanto, estaba permitido comerlos los viernes. Pero los Llanos no cuentan con grandes pantanos, solo angostas franjas ribereñas, y criarlos resultó ser fatal: estos mamíferos dentudos están dispuestos a morir en su intento de escapar a base de roeduras.

«Aquí no existe el concepto de fracaso —les dijo a los investigadores el siempre optimista Lugari—. Cada obstáculo es en realidad una oportunidad disfrazada.»

La idea era, les recordaba a todos sin cesar, probar absolutamente todo, para descubrir qué funcionaría en la tarea de hacer de los Llanos un lugar más habitable.

Hombres y mujeres jóvenes continuaban llegando. Alimentados a base de arroz, sardinas en lata y toneladas métricas de papas, que llegaban en camiones o aviones desde Bogotá, pasaban su tiempo haciendo pruebas con la tierra llanera, rica en hierro, en busca de pigmentos que pudieran producirse; tratando de hacer aglomerado a partir del pasto llanero; inventando una curtiembre que no contaminara; perfeccionando una mezcla barata de tierra local y cemento para pavimentar carreteras y pistas de aterrizaje en aeropuertos; diseñando empaques hechos de hojas de palma, aprendiendo cómo preservar la comida en climas bochornosos en donde no se contaba con electricidad; convirtiendo los residuos de la extracción del aceite de palma en suplementos alimenticios para el ganado; y desarrollando una docena de usos del mango, aparte de los más obvios.

Mientras tanto, Jorge Zapp no había necesitado de mucho poder de persuasión para convencerlo de llevar estudiantes de ingeniería de la Universidad de los Andes a Gaviotas. Todavía deseaba intensamente que su antiguo director de laboratorio, Luis Robles, estuviera cerca para colaborar en ese proyecto, pero Luis había desaparecido en un lugar mucho más salvaje que Gaviotas: las selvas del Chocó. Habían pasado ya tres años desde que el alto, delgado y apuesto Robles había irrumpido en la oficina de Zapp —sus alarmados ojos azules incluso más atormentados de lo habitual con su misteriosa angustia interna— y le había informado de que su vida universitaria había llegado a su fin: «¡No más, se acabó!».

Luis ya había hecho la misma amenaza antes. Autodidacta en gran medida, unos años antes había aparecido en el campus y lo habían contratado inmediatamente, pero nunca se había acostumbrado a los egos académicos con los que tenía que lidiar. Como técnico en jefe del laboratorio de ingeniería mecánica —un cargo que Zapp se había inventado especialmente para que se ajustara a los extraordinarios talentos de Luis—, tenía que estar en contacto permanente con doctores de las mejores universidades del mundo, pero ninguno sospechaba siquiera que Luis no hubiera estudiado en la universidad. A pesar de tales antecedentes, esta vez era en serio que iba a renunciar. Llevaba en la plataforma de carga de su camioneta Ford varias latas de gas, un soplete, una sierra de bastidor, dos toneladas de chatarra, un tablero de ajedrez, a su esposa e hijos, y planeaba dirigirse hacia el Pacífico. Nadie sabía dónde terminarían; el Chocó era incluso menos conocido que los Llanos.

Entonces Jorge Zapp escogió un selecto grupo de entre sus protegidos estrella y le asignó un proyecto a cada uno. «Es muy sencillo —les dijo—. Solo tienen que descifrar cómo desarrollar el futuro de la civilización a partir de pasto, sol y agua.»

Henry Moya, de once años, emergió del agua y se sentó sobre uno de los bajos gaviones blandos —sacos de arpillera rellenos con una mezcla de una catorceava parte de tierra más una de cemento— que ahora encerraban el nuevo estanque para nadar en el caño Urimica. Años más tarde, cuando los sintéticos baratos condenaron a la extinción a los sacos de arpillera, los habitantes de Gaviotas empezaron a usar plástico biodegradable. Con la ayuda del agua, los gaviones se volvían de piedra y conservaban su rigidez hasta mucho después de que los sacos se hubieran desintegrado. Cuando se mojaban con agua, después de haberlos apilado en hileras en su forma arenosa, se endurecían en capas entrelazadas que se parecían a los mismísimos bloques de construcción que usaban los antiguos incas.

«¡Vamos ya!», les dijo Henry en un susurro a dos amigos, Jorge Eliécer Landaeta y Mariano Botello. Los tres dejaron atrás a sus otros compañeros, que seguían jugando en el agua, y vadearon río abajo, hasta cierto punto en donde tuvieron que dar un rodeo para pasar alrededor de una tubería que estaba conectada a una bomba de ariete pulsante, una bomba hidráulica que usaba la corriente del río para levantar un pistón en una recámara cilíndrica hasta que el aire comprimido dentro de la recámara hacía que el pistón volviera a bajar. Este prototipo de sesenta centímetros de alto, que había sido adaptado por los ingenieros de Zapp basándose en un diseño británico que databa de doscientos años antes, estaba irrigando exitosamente el cultivo de yuca a un kilómetro de distancia. Los chicos se quedaron allí un momento, jugando a imitar con la lengua el ligero chasquido que producía el pistón de la bomba, y después continuaron, teniendo cuidado de no pisar rayas ni anguilas eléctricas.

Pasaron debajo de un pequeño puente que formaba parte del camino que conducía a Villa Ciencia, a medio kilómetro al norte de las edificaciones originales de Gaviotas. Villa Ciencia era un conjunto de casas de dos habitaciones blanqueadas y de mampostería de adobe, cada una construida alrededor de un patio cubierto que tenía vigas al aire para colgar hamacas. Hacía poco tiempo las habían terminado de construir y ya se necesitaban más. Cuando Henry había llegado, cuatro años atrás, en 1975, solo había diez familias en Gaviotas; vivían en una hilera ordenada de cabañas con techo de paja. Aparte de Zapp y su enjambre de estudiantes universitarios, que zumbaban entre Bogotá y Gaviotas como langostas de los Llanos, esos residentes habían incluido dos profesores, una enfermera, un tendero, un operador de radio, un meteorólogo, su esposa y algunos albañiles. Paolo Lugari pasaba solo parte del tiempo en el Vichada, el resto del tiempo estaba en Bogotá o, Henry había escuchado, fuera del país. Algunas veces regresaba acompañado de extranjeros que tenían acento exótico.

Henry Moya era el último de seis hijos de una familia llanera que vivía a varias horas de viaje en una pequeña finca ganadera. Sus hermanos mayores habían ido a una escuela misionera igual de lejos de casa, pero sus padres ahora estaban preocupados por la creciente actividad guerrillera en la región, y decidieron darle una oportunidad a Gaviotas para educar a su hijo menor. A Henry le gustaba. La escuela, los libros, el papel, la comida y la habitación eran gratis; lo único que tenía que llevar era su ropa y una hamaca. A los trabajadores se les pagaba decentemente y también tenían comida y cama gratis. El meteorólogo le permitía ayudarlo a lanzar globos meteorológicos de hidrógeno y los demás residentes de Gaviotas, una comunidad pequeña y bien organizada, eran amables con él. Todos menos uno.

«¡Silencio! —les dijo Henry a sus amigos en un susurro, a medida que el bosque a lo largo del cauce del río se iba abriendo en un claro—. No podemos dejar que nos vea.» A unos cien metros, la mayor construcción que estas tierras lejanas habían albergado estaba en proceso. Además de haber empleado a todos los trabajadores disponibles que vivían a tres horas de camino, habían llevado unos treinta más desde Bogotá. Cuando la nueva fábrica de Gaviotas se hubiera terminado, les dijo Lugari, unas 350 personas irían a vivir y a trabajar allí.

El material de construcción eran los Llanos mismos. En una cantera cercana, un llanero de hombros anchos llamado Abraham Beltrán estaba produciendo ladrillos de tierra y cemento a un ritmo que asombraba a todos. Su herramienta era una máquina Cinva-Ram, cuyo nombre provenía del acrónimo del instituto de la Universidad Nacional en donde la habían inventado. La versión de Gaviotas consistía en una palanca de un metro unida a un plato que se cerraba sobre una cavidad rectangular de diez centímetros de profundidad que un trabajador llenaba con una mezcla de catorce partes de tierra más una de cemento con tanta rapidez como el operario encargado de la palanca podía bajarla para darle a la mezcla la forma de un ladrillo. Cada vez que la palanca se retraía y levantaba el plato, el bloque fresco salía del molde y era rápidamente retirado para poder continuar con la siguiente palada. No se requería de paja ni de ningún aglutinante adicional, pues la sola tierra llanera era lo suficientemente húmeda como para curar el cemento. Durante semanas Beltrán y otros trabajadores se habían estado levantando a las tres de la mañana para poder cumplir la cuota diaria de quinientos ladrillos para la construcción de la fábrica de nueve mil metros cuadrados por doce metros de alto que se estaba edificando: la estructura hecha de tierra y cemento más grande del mundo, que requería de doscientos mil ladrillos para su culminación. A los chicos les encantaba observar a Beltrán mientras trabajaba: con los pies descalzos y desnudo de cintura para arriba, con su grueso torso bronceado casi hasta el mismo color de la tierra y que lanzaba un gruñido de satisfacción cada vez que terminaba un perfecto y suave bloque. Pero tenían que esconderse para poder mirar, porque el irritable director de la nueva fábrica, Luis Robles, no le permitía a nadie acercarse, salvo a los trabajadores y a los ingenieros. Especialmente no quería niños alrededor.

En ese momento, Luis estaba preocupado tendiendo una tubería de agua. Los chicos podían verlo blandiendo una pala: un hombre alto acercándose a los cincuenta, de pelo claro y una amplia frente moteada con pecas a causa del sol, que llevaba puestos solo unos vaqueros cortados a media pierna. Como si hubiera olido su presencia, de repente Luis se dio la vuelta y examinó el bosque entornando los ojos. Los chicos se adentraron entre el follaje, pero Luis ya había soltado la pala y estaba corriendo a través del claro. Después empezó a perseguirlos por entre el poco profundo caño, mientras gritaban y corrían chapoteando de regreso corriente arriba. En la zona de construcción, incluso Abraham Beltrán había interrumpido su prodigioso ritmo de trabajo para unirse al grupo de ingenieros, que estaban desternillándose de risa al ver al formidable Luis Robles volverse loco de nuevo.

La locura era uno de los posibles diagnósticos que se le habían pasado por la mente a Jorge Zapp cuando una mañana, a principios de 1975, había abierto la puerta de su casa en Bogotá para encontrar a Robles —o a alguien que vagamente se le parecía— recostado contra el marco y apenas pudiendo sostenerse en pie. Durante los últimos seis años, como escuchó Jorge de camino a la clínica, Luis había estado viviendo en una ensenada en la costa del Pacífico, en donde su único vínculo con la civilización había sido una canoa pesquera que pasaba cada dos semanas y que a veces llevaba provisiones. Había regresado a la ciudad porque había contraído simultáneamente los tres tipos de malaria que existen en Colombia, y había perdido tanto peso que apenas alcanzaba los cuarenta kilos.

Mientras múltiples antibióticos intravenosos combatían la fiebre de Luis, el hombre hizo un recuento de sus triunfos técnicos sobre la selva chocoana. Había dispuesto un acueducto, improvisado bombas hidráulicas manuales, plantado doscientas palmas de coco y montado un aserradero. Para la electricidad, había construido un generador undimotriz en alta mar y una turbina de diez kilovatios en un río cercano.

Cuando estuvo bien rehidratado y se hubo recuperado, Zapp le presentó a Paolo Lugari.

«Te vas a ir a Gaviotas», le informó Paolo después de que hablaran.

Llegó en su camioneta de dos toneladas y media llena de maquinaria construida por él que había traído del Chocó, varias herramientas de su propio diseño, quinientos kilos de metal recuperados, una hija, sus dos hijos menores y su indignada esposa, que no podía creer que Luis los hubiera arrastrado de un extremo selvático y lleno de mosquitos de Colombia a otro. Esta vez la mujer no se quedó seis años, sino seis meses. Luis sí se quedó; no pudo resistirse a lo que Lugari, Zapp y los demás habían empezado en este «juguetelandia» para técnicos.

Estudiantes de pregrado a quienes les había enseñado a soldar y a girar un torno en los Andes ahora estaban en Gaviotas obteniendo sus títulos de grado o sencillamente ganándose un sueldo por jugar. Su tarea consistía en inventarse el tipo de aparatos que normalmente los ingenieros solo tienen tiempo de experimentar los domingos: generadores de viento, calentadores solares e incluso motores solares. En un taller bien ventilado adaptado en el antiguo cobertizo de maquinaria pesada del personal de construcción de la autopista, habían reciclado una cantidad de desechos de la ciudad y los habían convertido en prototipos de molinos de viento, paneles solares para calentar hervidores de agua, hidroturbinas pequeñas, generadores de biogás y todo tipo de bombas, desde el compacto ariete hidráulico hasta una especie de rueda acuática montada en tanques de aceite flotantes.

Luis Robles sonrió al observar las pilas de metal desechado y las secciones de PVC usado que estaban convirtiendo en máquinas. Estaba entre espíritus afines.

—¿No hay una rayadora? —preguntó.

—¿Qué es una rayadora?

—Algo que necesitaba en el Chocó, entonces construí una. —Salió y volvió con ella. Se trataba de un molinillo de pedal para moler yuca cuyo pedal había sido sacado de una bicicleta vieja de uno de sus hijos. Sus antiguos alumnos formaron un círculo alrededor del aparato y lo admiraron, e inmediatamente empezaron a pensar en otros usos que le podrían dar al principio del pedal. El pedal era algo natural para Gaviotas, pues allí se fomentaba el uso de la bicicleta para todos, una práctica que desagradaba a Luis; él había llevado una motocicleta.

Con el tiempo, este hecho se convirtió en un tema de fricción en sus relaciones con la comunidad, especialmente con las personas que provenían de las ciudades, que apreciaban tanto la tranquilidad de los Llanos que consideraban contaminación de la paz cualquier actividad motorizada. Luis tenía que esconder la motocicleta en el monte cuando Lugari estaba en Gaviotas, lo que no hacía mucho por mejorar su humor. Pero ni en sus peores estados de malhumor, nada se puso lo suficientemente mal como para empujarlo a volver a Bogotá. Gaviotas estaba incursionando en el negocio de los milagros y el primer milagro consistía en poder tener un presupuesto de investigación real para hacer que los sueños de diseño se convirtieran en realidad.