I. METÁFORAS O DE LA IMAGINACIÓN AL SERVICIO DE LA COMPRENSIÓN

Una buena metáfora refresca el entendimiento.

L. WITTGENSTEIN

Cada palabra esconde una cierta carga metafórica

dispuesta a estallar apenas se toca el resorte secreto.

OCTAVIO PAZ

1.

En 1888 Oscar Wilde publicaba su primera colección de cuentos para niños, El Príncipe Feliz y otras historias. Así comienza la que da título al libro:

En la parte más alta de la ciudad, sobre una columnita, se alzaba la estatua del Príncipe Feliz. Estaba toda revestida de hojas de oro fino; sus ojos eran dos centelleantes zafiros, y un gran rubí rojo ardía en el puño de su espada. Por todo lo cual, era muy admirada.

—Verdaderamente parece un ángel —decían los niños del hospicio al salir de la catedral, vestidos con sus soberbias capas escarlatas y sus bonitas chaquetas blancas.

—¿Y ustedes cómo van a saber, si nunca han visto a un ángel? —replicaba el profesor de matemáticas.

—¡Oh! Los hemos visto en sueños —respondieron los niños.

Y el profesor de matemáticas fruncía las cejas, adoptando un severo aspecto, porque no podía aprobar que unos niños se permitiesen soñar.

En una pincelada, Oscar Wilde retrató lo que para él era un maestro de matemáticas: alguien que no aprobaba que sus alumnos tuviesen sueños e imaginación. Por supuesto, la inmensa mayoría de los maestros somos diferentes. Sabemos bien que la imaginación es necesaria para la creatividad, y que sólo soñando podemos encontrar mejores soluciones para enfrentar los muchos problemas que nos aquejan.

Pero la imaginación es más necesaria de lo que, en general, reconocemos. No sólo sirve en las profesiones creativas y para el cambio social, sino que además suele ser indispensable para una de las operaciones mentales más importantes: la comprensión.

Por eso, si yo me topara con alguien tan corto de miras como el profesor de matemáticas del cuento de Wilde, lo que me gustaría decirle sería esto: “Sin imaginación no entenderíamos muchas cosas importantes. Una vida mental activa y fértil, que es lo que deberíamos promover en los salones de clase, requiere de una gran imaginación. Y sí: la estatua del Príncipe Feliz podría haberse parecido a un ángel; lo digo porque me imagino tanto a la estatua como a los ángeles.”

2.

El pequeño corazón humano, que mide lo que un puño y pesa menos de 300 gramos, posee una capacidad de bombeo asombrosa. En un sólo día el tejido muscular cardiaco su músculo empuja más de 7,000 litros de sangre; con lo que bombea en un año podría llenarse una alberca olímpica reglamentaria, y todavía nos sobrarían decenas de miles de litros. Sin embargo, durante la mayor parte de nuestra historia, ignoramos por completo que el corazón humano se encargaba de bombear sangre.

En la Ilíada se emplean una y otra vez diversas palabras que traducimos como corazón, como sede de los deseos, la valentía, las emociones, las intuiciones y hasta los pensamientos. En el primer canto, hablando de Aquiles dice Homero:

… tomó el pesar al Pelida, y el corazón

en su pecho velludo ondeó para él en dos rumbos:

o si él, la espada aguda habiendo retirado del muslo,

los haría a un lado y mataría él al Atrida,

o su ira templaría y reprimiría su alma.1

Más adelante, Aquiles insulta así al mismo Agamenón, llamándolo borracho, feo y cobarde: “¡Gordo de vino, que ojos de perro y corazón tienes de ciervo!”.2 Pero cuando los soldados caían muertos (y la Ilíada describe al menos doscientos cincuenta homicidios con precisión, mencionando el nombre de la víctima y de su agresor, y describiendo la herida y sus consecuencias), Homero no señala jamás que su corazón dejase de latir. Puede decir que las tinieblas velaban sus ojos, que el aliento se les escapaba por la boca, que marchaban al Hades, etcétera, pero nunca alude a lo que hoy nos parece el signo de muerte más característico: un corazón que ya no late.

Los médicos hipocráticos, como puede leerse en el tratado Sobre el corazón, sabían que el corazón tenía “válvulas”. Sin embargo, como sólo habían examinado corazones de personas muertas y la sangre deja de fluir por las arterias después de la muerte, supusieron que las arterias transportaban aire a través del cuerpo. Por supuesto, sabían que las heridas sangraban, pero creían que el aire de las arterias era sustituido por sangre que pasaba de las venas a través de pequeños poros o vasos que las comunicaban. Hubo que esperar hasta el siglo XVII para que los trabajos de René Descartes, Giovanni Alfonso Borelli, Marcello Malpighi y, sobre todo, William Harvey, aclararan el fenómeno de la circulación de la sangre (su paso de las aurículas a los ventrículos y de las venas a las arterias) y la función mecánica del corazón humano.

Ahora bien: no seré el primero en sugerir que esta función no habría podido descubrirse sin la invención previa de la bomba hidráulica de engranajes, a principios del siglo XVII. Algunos atribuyen este invento al ingenio de Nicolas Grollier de Servière, un curioso personaje que también fabricó artefactos tales como odómetros, máquinas para trazar paisajes, sillas de ruedas, relojes regulados por la caída de esferas metálicas en planos inclinados, tornillos de Arquímedes, y una versión mejorada de la rueda de libros de Agostino Ramelli (antecedente remoto del libro electrónico). Los fines de semana, De Servière mostraba a los curiosos el gabinete de sus invenciones; entre los asistentes baste mencionar al más célebre de todos, Luis XIV, el Rey Sol. Algunos autores afirman que la bomba de engranajes no fue su invento, y se lo atribuyen a Gottfried von Pappenheim, a Jean Leurechon o incluso a Kepler, el astrónomo.

En todo caso, es muy probable que los conocimientos de la mecánica se trasladaran a la fisiología. No sería nada extraño: este tipo de transferencias se intentaban con frecuencia en aquella época. Thomas Hobbes, en la primera página de su introducción al Leviathán, publicado en 1651, se pregunta: “¿Qué es en realidad el corazón, sino un resorte; y los nervios qué son, sino diversas fibras; y las articulaciones sino varias ruedas que dan movimiento al cuerpo entero, tal como el Artífice se lo propuso?”. Hobbes define al Estado como “un hombre artificial, aunque de mayor estatura y robustez que el natural, para cuya protección y defensa fue instituido”. Al hacerlo, nos invita a trasladar nuestros conocimientos previos y firmes sobre lo que es una persona a nuestro nuevo conocimiento de lo que es el Estado.

El propio William Harvey —a quien, como ya mencionamos, se atribuye el mayor mérito por su breve tratado De Motu Cordis (Sobre el movimiento del corazón)—, al ocuparse del cerebro en otra de sus obras, Ejercicios sobre la procreación de los animales (Exercitationes de generatione animalium) se preguntaba lo siguiente:

¿Es acaso el cerebro como el general de un ejército? Los nervios que transmiten las órdenes: coronel. La médula espinal: capitán. Las ramas de los nervios que dan las señales a los músculos: sargentos. Los músculos: los soldados.

¿O es el cerebro el líder del Senado, que decide qué cosas útiles hay que hacer? Los nervios: los magistrados. Las ramas de los nervios: los oficiales. Los músculos: los ciudadanos, el pueblo.

¿O, de nuevo, es el cerebro el director de escena? Los nervios que marcan el ritmo: los asistentes y apuntadores. Los músculos: los actores, cantantes, bailarines.

¿O, de nuevo, es el cerebro el arquitecto? Los nervios: los supervisores de obra. Las ramas de los nervios: los maestros de obra. Los músculos: los albañiles.

¿O, de nuevo, es el cerebro el capitán del barco? Los nervios: el segundo de abordo. Las ramas de los nervios: los contramaestres. Los músculos: los marinos.

Las analogías sugeridas por Harvey (entre el cerebro y la milicia, la nación, el teatro, la arquitectura y la navegación) iban a ser opacadas en los años venideros por una mucho más contundente, como resultado de un avance tecnológico sólo en apariencia modesto: el minutero.

El tiempo siempre había fluido como un río: no hacía tic-tac. Platón, en el Timeo, dice que el tiempo es una imagen en movimiento de la eternidad, que progresa de acuerdo con las leyes de los números. Pero, aunque había números para los años y sus días, no había números que midieran el tiempo al interior del día. En el siglo IV a. C., cuando no dominaban ni siquiera sobre el centro y el sur de Italia, y batallaban constantemente contra los etruscos, los romanos todavía dividían las horas del día sólo en dos partes: ante meridiem y post meridiem, antes y después del mediodía. Aunque los relojes de sol se conocían desde tres mil años atrás, el primer reloj de sol adecuado a la orientación de Roma lo instaló el censor Quinto Marcio Filipo apenas en el siglo II a. C. Junto a éste colocaron un reloj de agua (horologium ex aqua), para marcar las horas en días nublados y durante la noche. También conocían los relojes de arena. Pero todos dejaban mucho que desear. Séneca observó que era tan fácil que los filósofos de Roma se pusieran de acuerdo, como que lo hicieran sus relojes. Y eso que sólo medían las horas, no los minutos. Ni soñar con los segundos.

En la Edad Media, los monjes dividieron el día en siete horas canónicas, que eran los momentos fijados por la Iglesia para la oración. A partir del siglo VI, por influencia de San Benito, se acordó que estas horas fueran precisamente siete: maitines o laúdes, Hora Prima, Hora Tertia, Hora Sexta o Meridies, Hora Nona, Hora Vesperalis (o vísperas) y Completorium (o completas). Se anunciaban con 4, 3, 2, 1, 2, 3 y 4 toques de campana. Por eso es que los primeros relojes europeos, del siglo XIII o XIV (mucho más tardíos que los chinos), ni siquiera tenían carátula, ya no digamos manecillas; daban la hora haciendo sonar una campana. Funcionaban como despertadores o timbres escolares. (La palabra inglesa para los primeros relojes, clock, derivó del alemán Glocke que también quiere decir campana.)

Los primeros relojes con carátula ya intentaban medir un tiempo uniforme, de 24 horas diarias, que no cambiaba con la duración de la luz del sol a lo largo del año, pero eran todavía tan inexactos que sólo contaban con una manecilla que marcaba las horas. En los últimos años del siglo XVII, los relojes se perfeccionaron con la incorporación del péndulo y el resorte, y muy pronto empezaron a fabricarse con dos manecillas. A partir de entonces los europeos se apasionaron por la exactitud y por la medición del tiempo. Con el minutero, el tiempo comenzó a vivirse de otra manera: ya no como el río que fluye sin medida, ni como el ritmo natural de amaneceres y anocheceres cambiantes día tras día y a lo largo del año, sino como el tiempo humano, regular, estandarizado, compartido,dividido y fijado racionalmente. Esta nueva experiencia del tiempo se vivió como una liberación, aunque quizás hoy pueda parecernos lo contrario.

Desde entonces el reloj no sólo ocupó un lugar preponderante en la vida cotidiana, sino que comenzó a servir para explicar muchísimas cosas. Kepler escribió en una carta a su protector Herwart von Hohenburg:

Mi propósito es mostrar que la máquina celestial debe compararse no con un organismo divino, sino con un aparato de relojería […] ya que casi todos los múltiples movimientos que se llevan a cabo en ella son consecuencia de una única y simple fuerza magnética, de la misma manera en que en un aparato de relojería todos los movimientos son provocados tan sólo por el peso.

La mayoría de los científicos y filósofos de los siguientes ciento cincuenta años vieron al universo como una maquinaria de asombrosa exactitud. Y no sólo al mundo físico: también los organismos comenzaron a verse como maquinarias, incluido desde luego el cuerpo humano. Según René Descartes en Las pasiones del alma (Les passions de l’âme), tratado filosófico con nombre de telenovela, la maquinaria del cuerpo humano se unía a un alma racional a través de la glándula pineal.3

Esta comparación del universo con un reloj fue inmensamente popular, quizá porque conciliaba la racionalidad de las mediciones del tiempo y del movimiento de los cuerpos con la idea de un gran relojero: de un Dios que en primera y última instancia había diseñado el reloj. Así la Europa cristiana salvaba la cara ante una Europa cada vez más científica. En la Teología natural de William Paley, de enorme influencia en el siglo XVIII, se leía que, si uno encontraba una roca tirada en el campo, podía pensar que la roca estaba allí desde siempre, pero si uno encontraba un reloj, podía preguntarse quién lo había fabricado, cómo lo había hecho y con qué objeto:

Debe haber existido en algún momento y en algún lugar, un artífice que haya construido la maquinaria del reloj [...] un artífice que comprendía su manufactura y lo había diseñado con algún propósito. Toda señal de artificio, toda manifestación de diseño que existiera en dicho reloj, existe en realidad en las obras de la Naturaleza; con la diferencia de que la Naturaleza es mucho más grande en un grado que excede todos nuestros cálculos.

En los últimos años los relojes ya no nos llaman tanto la atención ni nos parecen maquinarias muy sofisticadas. De ahí que su papel como fuente privilegiada de comparaciones haya cedido su lugar a las nuevas tecnologías. ¿Quién no ha escuchado, dicho o escrito, que, hasta cierto punto, el cerebro es una computadora y la vista un escáner? Podemos pronosticar que cada vez nos encontraremos con más comparaciones con la “nube”. Por ejemplo: ¿dónde está la lengua española? No en los diccionarios, desde luego, ni en ti ni en mí, sino en la “nube”: no le pertenece a nadie, pero todos podemos “bajarla” para hacer uso de ella y escribir y entender estas palabras. Y al hacerlo la modificamos o la retroalimentamos siquiera un poco. (Lo que no ocurre con los diccionarios, o no al menos en forma inmediata: los diccionarios sólo ofrecen una imagen estática de lo que es un ser vivo en movimiento.)

Por supuesto, el corazón no es una bomba de engranes, ni el universo un reloj, ni el cerebro es el general de un ejército, ni el capitán de un barco, ni una computadora, ni las lenguas son seres vivos. Pero estas comparaciones han servido, bien que mal, para aproximarnos al conocimiento de lo que nos ha parecido importante. Las nociones previas de la bomba de engranes, del general del ejército, del capitán del barco, del reloj, de la computadora, del ser vivo, se han trasladado de su significado habitual hacia otro campo, para ayudarnos a comprender mejor el funcionamiento de nuestro corazón, nuestro universo, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, la lengua.

A esta traslación la llamamos metáfora.

3.

Las metáforas4 nos parecen, por lo general, pequeños trucos poéticos de los que podemos prescindir sin mayores problemas. Solemos dejar las metáforas para los poetas y los que se empeñan en decir cosas lindas, y no encontramos buenas razones para entrenarnos en su uso. Craso error.

La palabra metáfora la heredamos del latín metaphora y del griego μεταφορά, con el sentido de “trasladar” o “transferir”. El prefijo μετα (meta-) significa “detrás, más allá, cambiado, entre”; el verbo φέρω (phérō, que deriva de la raíz indoeuropea bher-, “llevar”) significa “yo llevo”, pero también “cargo”, “soporto”. Aristóteles escribió en su Poética que la metáfora “consiste en dar a una cosa un nombre que pertenece a otra”, es decir, en una transferencia y en una desviación del sentido literal.

El diccionario de María Moliner, favorito de muchos escritores, afirma que la metáfora “consiste en usar las palabras con sentido distinto al que tienen propiamente, pero que guarda con éste una relación descubierta por la imaginación”. Esta definición nos dice algo muy importante: la metáfora es una relación que necesita ser descubierta por la imaginación. Sin imaginación, no hay metáforas, y sin metáforas, la imaginación sería muy pobre.

Ya que tenemos la imagen del diccionario en la mente, vamos a usarla para describir con más detalle qué es lo que suelen hacer las metáforas. Los diccionarios se componen básicamente de dos elementos: las entradas, que suelen ponerse en negritas, y que son las palabras que han de ser definidas, y las definiciones propiamente dichas. Es decir, en el diccionario hay palabras que son definidas y palabras que definen, si bien el diccionario de la RAE (22a edición) no cree limitarse a definir palabras, sino a explicarlas.

Diccionario. Libro en el que se recogen y explican de forma ordenada voces de una o más lenguas, de una ciencia o de una materia determinada.

Ahora comparemos lo que hacen los diccionarios con lo que hacen las metáforas. Podemos decir (metafóricamente, claro) que ellas también se componen de entradas y definiciones, que aquí vamos a llamar metafóricas. Para dejarlo claro pongamos como ejemplo este antiguo verso del gran poema erótico de la Biblia, el Cantar de los Cantares:

Tu nombre es un ungüento precioso

“Tu nombre” es la entrada metafórica y “es un ungüento precioso” es la definición metafórica. Las metáforas, como los diccionarios, explican entradas metafóricas que no conocemos o que no aquilatamos bien mediante definiciones metafóricas que conocemos bastante mejor. Sólo que en un diccionario la definición es técnica, o sobria, o lingüística, mientras que en la metáfora es imaginativa.

Es importante dejar bien claro que conocemos, entendemos o aquilatamos mejor la entrada metafórica gracias a que la definición metafórica nos resulta más familiar. No conocemos el nombre al que se refiere el poeta, pero sabemos bien qué es un ungüento y cómo, por sus cualidades (aroma, suavidad, brillo, exclusividad, etcétera), puede resultar precioso.

Pongamos otro ejemplo del mismo Cantar de los Cantares:

Tu amor embriaga más que el vino

La entrada metafórica es “tu amor” y “embriaga más que el vino” es la definición metafórica. No conocemos el amor al que hace referencia el poeta, pero nos lo podemos imaginar como dulce e intensamente embriagante. El autor del poema asume que el lector no conoce o no aprecia lo suficiente el amor al que se refiere, así que recurre a una experiencia más conocida por sus lectores: la embriaguez del vino. En este caso, la embriaguez es superior a la del vino, por lo que nos podemos imaginar un amor superlativo. La explicación o la definición del poeta no es sobria, como la de un diccionario, sino embriagante, como la del vino que desinhibe, alegra y turba momentáneamente las potencias.

No me resisto a añadir dos ejemplos modernos. El primero es de la eternamente joven Marina Tsvetáieva:5

Tu nombre, hondo suspiro,

Cae en el hondo abismo que carece de nombre.

El segundo es de un muchacho que se llamaba Octavio Paz:6

Paloma brava tu nombre,

tímida sobre mi hombro.

Podemos aplicar las mismas nociones de entrada y definición metafórica, a pesar de que en el caso de Octavio Paz podríamos especular acerca del nombre “real” al que se refiere, y en el caso de Tsvetáieva sabemos que alude al nombre de otra poeta rusa víctima del estalinismo llamada Ana Ajmátova (pero decir “hondo suspiro” nos abre a sensuales y amplísimas interpretaciones).

Desde luego, las metáforas pueden ser bastante más complejas, porque su único límite es la imaginación, no sólo de quien las elabora, sino de quien las reelabora como lector o como oyente. Por poner otro ejemplo del mismo Paz, esto es lo que dicen los últimos dos versos de “Himno entre ruinas”:

Hombre, árbol de imágenes,

palabras que son flores que son frutos que son actos.

Quizás “hombre” sea un término más conocido y familiar que “árbol de imágenes”, pero el poeta quiere destacar un aspecto del hombre, y en particular del poeta, que no solemos ni siquiera considerar: somos “árboles del imágenes” que generamos para nosotros mismos y para los demás. Somos imaginantes y somos imaginados por otros. En cuanto al segundo verso, hay que notar que “flores” y “frutos” son al mismo tiempo definiciones metafóricas y entradas metafóricas. “Actos” tampoco es necesariamente un término más familiar o que comprendamos mejor que “palabras”, pero de nuevo, pocas veces pensamos en las palabras como actos, y, aunque el sentido sea figurado, nos invita a revalorizar las posibilidades de las palabras. (Por cierto, esto es lo mismo que intentamos hacer ahora, en forma menos inspirada.)

Ahora dejemos atrás la poesía, pues nos proponemos mostrar la utilidad de las metáforas más allá de este ámbito dichoso.

4.

Hablemos, ambiciosamente, de un fenómeno tan importante que ni siquiera alguien tan corto de miras como el profesor del cuento de Wilde podría pasar por alto. Pensemos en el momento mismo en el que comprendemos algo que antes no comprendíamos. Para referirnos a ese momento decisivo, solemos decir que algo hace “clic” en nuestra cabeza (aunque evidentemente no escuchemos ningún sonido y “clic” sea una onomatopeya, parecida al ruido que hace un minutero, pero probablemente derivada del gatillo de las armas de fuego). En México usamos otra expresión metafórica: cuando alguien por fin comprende algo, “le cae el veinte”: “Por fin me cayó el veinte de que los intereses que paga un bono son mayores en la medida en la que cae su valor principal”. La expresión deriva de que los antiguos teléfonos públicos funcionaban con una moneda de cobre de veinte centavos, que al momento de completarse la llamada caía en el interior del armatoste.

Con independencia de cómo nos refiramos a él, y de que por lo general lo hagamos con alguna metáfora, el acto de comprender está entre los más importantes que realiza nuestra mente; se presenta con menor frecuencia de la que deseamos, no sólo en la escuela sino en la vida, y no sólo en cabeza ajena sino en la propia. Aquellos que creen que lo entienden todo, aunque su comportamiento y la realidad suelan desmentirlos, en el mejor de los casos no se han aplicado a resolver problemas suficientemente difíciles; los demás seguimos aspirando a que nos “caigan muchos veintes”. Pese a su cortísima duración, ese instante en el que comprendemos algo puede ser más valioso que muchas horas de estudio, estériles cuando nos perdemos de esa operación fundamental, luminosa e instantánea: comprender.

Pues bien, ocurre que muchas veces comprendemos algo sólo cuando encontramos su semejanza con otra cosa que ya comprendíamos antes. Es decir: para entender lo que no entendemos, podemos apoyarnos en lo que ya entendíamos. Y esto se parece mucho a lo que habíamos dicho sobre las metáforas. Lo que conocemos y entendemos bien suele ayudarnos a describir, explicar, apreciar y comprender mejor lo que no nos resulta fácil de entender.

Por el contrario, “está en chino” comprender algo absolutamente nuevo que no se parezca en nada a otra cosa que hayamos previamente entendido. La metáfora “está en chino” nos ayuda a dimensionar el problema porque la mayoría de nosotros no comprendemos en absoluto la lengua china y cualquier cosa que nos digan “en chino” nos resultará incomprensible. Si queremos aprender, por poner un ejemplo, las reacciones de sustitución de la química orgánica, tendremos que conocer previamente qué es un nucleófilo y qué un electrófilo, qué son los electrones, qué es una molécula, cómo pueden pasar los electrones de una a otra, etcétera. Para llegar a comprender tales reacciones, necesitamos ir levantando un muro de conocimientos donde podamos apoyarnos. Y esto lo hacemos poco a poco, aprovechando lo familiar para pasar a lo no familiar, y entrenándonos en esto último para lograr que también se nos vuelva familiar.

Hace dos o tres años, cuando en Ginebra se observaron por primera vez algunas partículas cuyo comportamiento era consistente con el bosón de Higgs, escuché una breve conversación entre Antonio Lazcano, el gran biólogo mexicano, miembro del Colegio Nacional, y Gerardo Herrera Corral, otro gran científico mexicano, físico, líder de un equipo de trabajo en el acelerador de partículas de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN, por sus siglas en francés). Antonio Lazcano le comentaba a Gerardo Herrera que no encontraba una buena metáfora para explicar el Higgs.

Cuando hemos comprendido algo, cuando “nos ha caído el veinte”, suele ser debido a que hemos encontrado una metáfora adecuada. Y las metáforas, no lo olvidemos, son relaciones descubiertas por la imaginación, entre algo que no nos resulta muy conocido y algo que nos resulta más familiar. Luego entonces, la imaginación nos sirve para explicarnos mejor el mundo y no sólo para definir vagamente el amor de equis poeta o los besos de cierta persona inspiradora. Así, por proceso de aproximación familiar e imaginativa, hablamos del código genético, de las defensas de nuestro organismo, de los genes egoístas, de los agujeros negros, de la sublimación del hielo seco, etcétera.

La ciencia recurre constantemente a las metáforas y sus términos fundamentales suelen tener un origen metafórico. En física, por ejemplo, se habla de masa (la palabra viene de las manos que usamos para amasar), de resistencia eléctrica, de fuerza (que viene de una raíz indoeuropea que significaba alto, porque las personas altas suelen poseer más fuerza que las bajitas). Inercia viene del sustantivo latino inertia, a su vez derivado del adjetivo iners, de in-ars: sin arte, sin técnica, sin capacidad. Inertia significaba, por lo mismo, incapacidad, ignorancia, pereza. Trabajo (W) viene al parecer del latín tripalio, torturar, de trepalium, un yugo que se imponía a los esclavos; la forma primitiva fue trebajar, con el sentido de sufrir, esforzarse. En algún país de América, al trabajo se le llama coloquialmente pega, quizá porque conserva el sentido de propinar palizas a los oprimidos a los que se obligaba a trabajar. En física de partículas se habla de decaimiento, de sabor, de encanto y, con notable sinceridad, de extrañeza.

Las brillantes páginas del libro El gen egoísta de Richard Dawkinsestán pobladas de metáforas, comenzando por el título mismo, pues desde luego los genes carecen de ego. De ellas extraigo estas palabras:

Si se impulsa la novedad del lenguaje y la metáfora suficientemente lejos, se puede acabar creando una nueva forma de ver las cosas. Y una nueva forma de ver las cosas, como acabo de argumentar, puede por derecho propio hacer una contribución original a la ciencia. El propio Einstein no estuvo considerado como un divulgador y yo he sospechado con frecuencia que sus vivas metáforas hacen más que ayudarnos al resto de nosotros. ¿No alimentarían también su genio creativo?

Pero mis ejemplos favoritos de metáforas concebidas por científicos se deben al físico Richard Feynman y al entomólogo estadounidense Justin O. Schmidt. El divino Feynman (el calificativo es de Bill Bryson, quien en Una breve historia de casi todo lo llama “the late but godlike Richard Feynman”) dice lo siguiente:

¿Qué entendemos por “comprender” algo? Imaginemos que esta serie complicada de objetos en movimiento que constituyen “el mundo” es algo parecido a una gran partida de ajedrez jugada por los dioses, y que nosotros somos observadores del juego. Nosotros no sabemos cuáles son las reglas del juego; todo lo que se nos permite hacer es observar las jugadas. Por supuesto, si observamos durante el tiempo suficiente podríamos llegar a captar finalmente algunas de las reglas. Las reglas del juego son lo que entendemos por física fundamental. No obstante, quizá ni siquiera conociendo todas las reglas seríamos capaces de entender por qué se ha hecho un movimiento particular en el juego, por la sencilla razón de que es demasiado complicado y nuestras mentes son limitadas. Si ustedes juegan al ajedrez sabrán que es fácil aprender todas las reglas y, pese a todo, es a menudo muy difícil seleccionar el mejor movimiento o entender por qué un jugador ha hecho la jugada que ha hecho. Así sucede en la naturaleza, sólo que mucho más; pero al menos podemos ser capaces de encontrar todas las reglas. Realmente no tenemos ahora todas las reglas. (De tanto en tanto sucede algo, como un enroque, que aún no entendemos.) Aparte de no conocer todas las reglas, lo que realmente podemos explicar en términos de dichas reglas es muy limitado, porque casi todas las situaciones son tan enormemente complicadas que no podemos seguir las jugadas utilizando las reglas, y mucho menos decir lo que va a suceder a continuación. Debemos, por lo tanto, limitarnos a la cuestión más básica de las reglas del juego. Si conocemos las reglas, consideramos que “entendemos” el mundo. ¿Cómo podemos decir que las reglas del juego que “conjeturamos” son realmente correctas si no podemos analizar muy bien el juego? Hablando en términos generales, hay tres maneras de hacerlo. Primero, puede haber situaciones donde la naturaleza se las ha arreglado, o nosotros hemos arreglado a la naturaleza, para ser simple y tener tan pocas partes que podamos predecir exactamente lo que va a suceder, y en consecuencia podamos comprobar cómo trabajan nuestras reglas. (En una esquina del tablero puede haber sólo algunas piezas de ajedrez en acción, y eso lo podemos entender exactamente.)

Una buena segunda manera de comprobar las reglas es hacerlo a partir de reglas menos específicas derivadas de las primeras. Por ejemplo, la regla del movimiento de un alfil en un tablero de ajedrez consiste en que se mueve sólo en diagonal. Uno puede deducir, independientemente de cuántos movimientos puedan hacerse, que un alfil determinado estará siempre en una casilla blanca. De este modo, aun sin ser capaces de seguir todos los detalles, siempre podemos comprobar nuestra idea sobre el movimiento del alfil mirando si está siempre en una casilla blanca. Por supuesto, lo estará durante mucho tiempo, hasta que de repente encontramos que está en una casilla negra (lo que sucedió, por supuesto, es que mientras tanto el alfil fue capturado, y además un peón coronó y se convirtió en un alfil en una casilla negra). Eso mismo pasa en física. Durante mucho tiempo tendremos una regla que trabaja de forma excelente en general, incluso si no podemos seguir los detalles, y luego podemos descubrir en algún momento una nueva regla. Desde el punto de vista de la física básica, los fenómenos más interesantes están por supuesto en los nuevos lugares, los lugares donde las reglas no funcionan, ¡no los lugares donde sí funcionan! Así es como descubrimos nuevas reglas.

La tercera manera de decir si nuestras ideas son correctas es relativamente burda, pero probablemente es la más poderosa de todas ellas: por aproximación. Aunque quizá no seamos capaces de decir por qué Alekhine mueve esta pieza concreta, quizá podamos comprender en un sentido muy amplio que él está reuniendo sus piezas alrededor del rey para protegerlo, más o menos, puesto que es lo más razonable que se puede hacer en las circunstancias dadas. De la misma forma, a veces podemos entender la naturaleza, más o menos, sin ser capaces de ver qué está haciendo cada pieza menor, en términos de nuestra comprensión del juego.7

Por su parte, Schmidt ha estudiado los mecanismos de defensa de los himenópteros, llamados así por sus “alas membranosas” (hymen en griego quería decir “membrana”, y pteros “ala”). Entre las más de 200,000 especies que se conocen de himenópteros están las abejas, las hormigas y muchos otros insectos que pican. En un artículo de 1983, escrito después de haber sufrido más de mil ataques de bichos variopintos, Schmidt propuso una “Escala del dolor por picadura”, cuyas descripciones no es exagerado calificar como poéticas:

1.0 – Abeja del sudor o Lipotriches: Ligero, efímero, casi afrutado. Un minúsculo chispazo ha chamuscado un único pelo de tu antebrazo.

1.2 – Hormiga de fuego o Solenopsis: Cortante, repentino, un poco alarmante. Como caminar sobre una alfombra vieja y tratar de alcanzar el apagador de la luz.

1.8 – Hormiga de la acacia o Pseudomyrmex ferruginea: Un tipo de dolor punzante, extraño, elevado. Alguien ha utilizado una engrapadora en tu mejilla.

2.0 – Avispón cariblanco o Dolichovespula maculata: Rico, generoso, ligeramente crujiente. Como machucarte la mano en una puerta giratoria.

2.0 – Avispa o Vespula vulgaris: Intenso, lleno de humo, casi irreverente. Imagina que W.C. Fields apaga un cigarrillo en tu lengua.

2.0 – Abeja o Apis mellifera: Como si la cabeza de un cerillo encendido penetrara en tu piel.

3.0 – Hormiga roja cosechadora o Pogonomyrmex barbatus: Audaz e implacable. Tienes una uña del pie encajada y alguien está utilizando un taladro para alcanzarla.

3.0 – Avispa del papel o Polistes dominula: Cáustico y ardiente; característico regusto amargo. Como derramar un vaso de ácido clorhídrico en una pequeña herida.

3.9 – Avispa caza tarántulas, también llamada mata caballos, o Pepsis formosa: Cegador, feroz, espantosamente eléctrico. Como si te estuvieras dando un baño de burbujas en la tina y de pronto te electrocutaran dejando caer una secadora para pelo.

4.0 – Hormiga bala o Paraponera clavata: Dolor puro, vehemente, brillante. Como caminar sobre brasas ardientes con un clavo oxidado de 7 centímetros clavado en tu talón.

5.

Hay que advertir que, desde luego, las metáforas no validan los conocimientos ni mucho menos. La historia de la superstición y de la pseudociencia está plagada de metáforas acaso eficaces como tales, pero absolutamente erróneas. Los egipcios creían que la carne de los dioses estaba hecha de oro y los alquimistas asociaron este metal con los rayos del sol, por su brillantez y color. Por analogía el oro se asoció con los poderes de la vida y fue llamado “el rey de los metales”. No faltaron los chiflados que, entre todas estas cosas y por ser uno de los elementos químicos menos reactivos (lo que hace que su conservación sea notable), creyeran que el oro encerraba la clave para evitar el envejecimiento y la corrupción de la carne. En nuestro territorio, los mexicas asociaban el oro con el maíz tierno y con la nueva piel de la tierra. Xipe Totec, “nuestro señor el desollado”, era el dios de los orfebres y de la renovación de la primavera; sus sacerdotes se cubrían con la piel de los desollados, que pintaban de amarillo a imitación de la hoja de oro. Las metáforas terribles que relacionaban el corazón, con las tunas y la fuente de la que manaba la existencia, también provocaron horrores inimaginables. Toda la magia simpática se basa en asociaciones metafóricas.

La imaginación es necesaria para ampliar nuestros conocimientos, lo que no significa que todos nuestros conocimientos sean pura imaginación, ni que toda imaginación sea conocimiento.

6.

Volvamos al diccionario de María Moliner. Su primera edición es de 1962; la segunda, que aumentó más de 10 por ciento el número de entradas, es de 1998; la tercera, de nueva cuenta ampliada, de 2007. Esta última tiene más de 90,000 entradas. Tan grande variedad de palabras corresponde al esfuerzo colectivo de los hispanohablantes para dar cuenta de un mundo cada día más vasto y más complejo. Pero, ¿de dónde vienen y cómo se han multiplicado las palabras?

Las palabras tienen un origen metafórico (estoy usando el ratón de mi computadora para añadir este paréntesis). En estudios controlados se ha podido ver cómo se forman nuevas palabras. A un grupo de personas se le muestra un objeto inventado, nunca antes visto, y se les pide que lo describan a otras personas, que no han podido ver dicho objeto. El primer grupo de personas usará metáforas para referirse al objeto o para describirlo; es decir, usará el procedimiento metafórico del que ya hemos hablado: “esto [desconocido] es como [algo conocido], si bien con tales diferencias”. Si ambos grupos de personas continúan refiriéndose al objeto, tarde o temprano acabarán por usar una sola palabra para hacerlo, es decir, acuñarán un nombre, que de alguna manera condensa una metáfora.

Por supuesto, la mayoría de las veces empleamos las palabras sin ser conscientes en absoluto de la lógica metafórica detrás de su formación. Es algo parecido a lo que hacemos con las computadoras, los celulares y todos los aparatos electrónicos que nos rodean: para elaborarlos es necesario emplear conocimientos científicos y tecnológicos muy avanzados, pero una vez que ya están fabricados y llegan a nuestras manos podemos prescindir de todos esos conocimientos y usarlos para nuestros fines personales. Es decir: para usar la lengua no necesitamos conocer la etimología, de la misma manera en que no necesitamos conocer de electrónica ni de programación para usar la computadora. Pero esto no significa, desde luego, que todos podamos prescindir por completo, sin ningún riesgo, de la etimología, la ingeniería o la informática.

No debemos olvidar que las lenguas de nuestro tiempo nacieron en sociedades orales y respondían a su manera de pensar. No son sistemas lógicos, sino analógicos: son el producto de asociaciones imaginativas. Por algo la poesía siempre antecede a la prosa “racional”. Podemos considerar la poesía como un regreso a aquella mentalidad oral, en la que el ritmo, la ambigüedad, la música verbal, la riqueza analógica y de alusión de imágenes eran mucho más importantes que el uso mediatizado o práctico de la lengua, y su ordenamiento lógico. También los cuentos anteceden a los tratados de filosofía. En todas las lenguas y en todas las culturas estudiadas por los antropólogos existen poemas e historias; la anomalía son los libros como el que el lector tiene en sus manos. De hecho sólo 20 por ciento de las cerca de 7,500 lenguas que existen en la actualidad poseen una literatura escrita; el resto sólo tienen poemas y narraciones orales.

Giambattista Vico, en la primera mitad del siglo XVIII, fue quizá el primer europeo moderno en percatarse de la existencia de una “lógica poética”, metafórica, propia de los pueblos orales, muy anterior y muy distinta al racionalismo, pero también muy valiosa. Vico se dio cuenta de que la mayor fuente generadora de palabras, en cualquier lengua, es la experiencia somática; no existe nada más conocido que la propia experiencia de vivir en un cuerpo humano y, por lo tanto, nada más sólido para empezar a tejer el entramado de metáforas de cualquier lengua. Cito de su Ciencia nueva de 1744:

(237) el principio universal de la etimología de todas las lenguas, en las que los vocablos son trasladados de los cuerpos y de las propiedades de los cuerpos a significar las cosas de la mente y del ánimo.

(405) Es digno de observación que en todas las lenguas la mayor parte de las expresiones en torno a cosas inanimadas están hechas a base de transposiciones del cuerpo humano y de sus partes, así como de los sentimientos y las pasiones humanas: como “cabeza” por cima y principio, “frente” y “espaldas” como delante o detrás […] “boca” toda apertura; “labio”, borde de un vaso o de cualquier otra cosa.8

Esto se vuelve palpable cuando se ve con detenimiento. La cabeza, por ejemplo, nos sirve como metáfora de muchísimas cosas: cabeza de familia, cabezas de ganado, cabeza de biela, cabeza arriba o cabeza abajo, echarse de cabeza, tener la cabeza en otro lado, sentar cabeza, esconder la cabeza, cabecera de la cama, cabezal de descarga, encabezamiento de un escrito, jugarse la cabeza, calentarle a alguien la cabeza, encabezar un movimiento, descabezar el maíz cacahuacintle, etcétera. Y todavía faltaría la familia de la palabra capital, que viene del latín caput que significaba cabeza: capital como sinónimo de acumulación de dinero o bienes, como sede del poder ejecutivo, como gravedad de un acierto, un error o un pecado; letra capital, capítulo, capitolio, capataz, capitán, capaz, etcétera.

Listas semejantes pueden hacerse con la vista, el tacto, el olfato, el oído, la cara, los ojos, las manos, los pies, el corazón, las narices, los hombros, los dedos (la revolución digital ha puesto muchas cosas al alcance de nuestros dedos).

Aun los términos más abstractos suelen tener un origen somático metafórico. La palabra idea significaba en griego apariencia o forma visible, y venía del verbo εἲδω: “yo vi”. Tener una idea es una manera de ver algo, si bien se trata de algo que no es posible ver con los ojos. Y ya sabemos lo que dijo el pequeño príncipe de Saint-Exupéry: “Lo esencial es invisible para los ojos”. La primera acepción de comprender es ceñir, abrazar, rodear algo por todas partes. Pensar viene del latín pēnsāre, que a su vez deriva de pendere, colgar pesos en una balanza. Pensar bien en algo implica so-pesarlo. (Cabe aquí recordar que los famosos cinco sentidos siempre han formado una lista incompleta: tenemos otros sentidos que nos ayudan a percibir el peso, la tensión muscular, la orientación en el espacio, la temperatura, el hambre, la sed, el equilibrio, el dolor, el tiempo. Y seguramente otros que son más difíciles de identificar.) La raíz indoeuropea temp-, de donde viene nuestra palabra tiempo, tenía el sentido de estirar; en latín, las sienes, cubiertas por la piel donde al tiempo le gusta dejar su huella, se llamaban tempora (en inglés, a la fecha, sien se dice temple). Los huesos temporales ocupan las partes laterales inferiores del cráneo.

Muchas de nuestras capacidades intelectuales se explican mediante metáforas sensibles: saber y sabor poseen un mismo origen etimológico, y alguien “con buen gusto” posee una capacidad intelectual que va más allá del gusto para comer. Una persona que “tiene tacto” es una persona que sabe cómo y cuándo hay que hablar y actuar. Una persona con “buen olfato” sabe dónde hay oportunidades y puede prever mejor el futuro. Prever, poseer perspectiva, tener visión, amplitud de miras, etcétera, son facultades intelectuales o morales que explicamos metafóricamente a partir del sentido de la vista. Nuestra palabra historia deriva del griego ἵστωρ, que significaba sabio o juez, y estaba relacionada con el mismo verbo εἲδω, que ya mencionamos. El origen de estas palabras griegas y de nuestro verbo ver, es la raíz indoeuropea weid-, que significaba, precisamente, ver.

Incluso un término tan abstracto como nada se acuñó mediante una metáfora de una experiencia humana fundamental. Viene de la expresión latina res nata, que significa literalmente cosa nacida. En francés, nada se dice rien (perdió el nata y modificó la res). En español perdió la res y quedó solamente nacida. Lo mismo ocurrió con nadie, que deriva del latín nati, nacidos. Por eso hasta la fecha decimos “no es nada”, en lugar de “es nada”, y “no es nadie” en lugar de “es nadie”. “No es nada” o “no es nadie” significa “no es nacido”, por lo tanto, no existe. Sólo existe, metafóricamente, lo que ha nacido.

Julian Jaynes, en su fascinante libro El origen de la conciencia en la ruptura de la mente bicameral (al que llegué por su originalísima lectura de la Ilíada), nos dice que hablamos de nuestra conciencia como si se tratase de un espacio físico que desde luego no es. Ese “espacio mental” abstracto está construido a imagen y semejanza del espacio que perciben cotidianamente nuestros sentidos. Nuestra mente puede estar “ocupada”, puede “apartarse de un pensamiento”, “guardar algo en la memoria”, “encerrar alguna intención”, “abrirse a nuevas ideas” o “cerrarse” a ellas. Hay cosas que no nos “caben” en la cabeza, pese a que podemos pensar en la Tierra, en racimos de galaxias e incluso en múltiples y paralelos universos. Decimos que hay personas que tienen “llena la cabeza” de ciertas ideas, o que un solo pensamiento obsesivo puede desplazar a todos los demás de la mente “estrecha” de una persona. “Buscamos” en nuestra mente la solución a un problema, o el nombre de una persona a la que ya nos habían presentado antes, o un verso que alguna vez nos supimos de memoria y que sabemos que todavía debe estar por ahí, en algún “rincón” de nuestra cabeza. Las emociones pueden “ofuscarnos”, aunque no interfieran con nuestro sentido de la vista (que es lo que significa el verbo ofuscar), sino con nuestra capacidad para pensar en nuestros asuntos “con claridad”.

Otro aspecto desconcertante de nuestra conciencia es que, al recordarnos a nosotros mismos realizando una acción, podemos vernos mentalmente como nos veríamos “objetivamente”, a cierta distancia, desde un punto de vista fuera de nuestro cuerpo. (Lo mismo en nuestros sueños: nos vemos como no podemos vernos en la vigilia, desde un punto de vista externo e imposible; como si tuviéramos una cámara a una cierta distancia de nuestro cuerpo, mostrándonos lo que hacemos.)

Así se veía escribir Salvador Elizondo en el autorreferencial y perfecto “grafógrafo”: “Escribo. Escribo que escribo. Mentalmente me veo escribir que escribo y también puedo verme ver que escribo. Me recuerdo escribiendo ya y también viéndome que escribía. Y me veo recordando que me veo escribir y me recuerdo viéndome recordar que escribía...” En cualquier caso, sin imaginación no podríamos ni siquiera tener el tipo de recuerdos “objetivos” que caracterizan la memoria de las personas más severas, como el profesor de matemáticas del cuento de Wilde.

7.

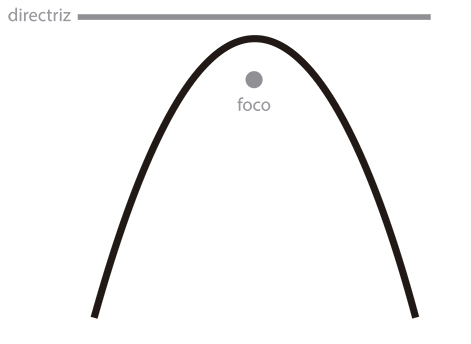

Todavía nos falta añadir una etimología más, acaso la más relevante de nuestro argumento. Me refiero a la etimología de la propia palabra palabra. Viene del griego παραβολή, que significaba parábola. Se trata de una palabra compuesta por dos raíces: παρά, con el sentido de “al margen”, o “a un lado”, y βάλλω que significa “yo lanzo”. Por lo menos desde Arquímedes y Apolonio de Perga, en el siglo III a. C., se conocía a cierto tipo de curvas como parábolas: aquellas cuyos puntos están a la misma distancia tanto de un punto imaginario llamado foco como de una recta imaginaria llamada directriz. (Ésta es la definición de los manuales; nótese que recurre a un punto y una recta que sólo son imaginarios.)

Galileo se daría cuenta de que la trayectoria de una bola de cañón en el aire (como la de un balón despejado por un guardameta) es similar a la de una parábola. Me parece que la etimología de la palabra palabra nos está recordando que entre la realidad y nuestras palabras no hay una línea recta, sino una curva que se aleja y vuelve. Ese alejamiento podríamos decir que es la zona imaginaria de las palabras. Las lenguas son esos caminos andados que le permiten a las palabras alejarse de la realidad y volver a ella enriquecidos, como enriquecen los viajes y otras formas de tomar perspectiva. Al no viajar en línea recta como, digamos, lo puede hacer un gruñido o una mano que señala algo, la palabra nos otorga un punto de vista para mirar la realidad y reelaborarla con mayor detenimiento.

Más que con cierto tipo de curva o con la palabra palabra, muchos asociamos a las parábolas con Jesús de Nazareth. El género literario predilecto del protagonista de los Evangelios era la parábola, pequeña narración simbólica de la que se desprende alguna enseñanza moral. Su propósito pedagógico es más o menos obvio en las más famosas de ellas, como la del buen samaritano y la del hijo pródigo; pero otras son desconcertantes y no es sencillo encontrarles su enseñanza moral, si la tienen. Pienso por ejemplo en la de los talentos, que afirma que aquellos que tengan mucho, recibirán mucho, y los que tengan poco, poco o nada recibirán; o la del administrador, que parece celebrar la astucia tramposa. En cualquier caso, como buen narrador, Jesús permitía a su audiencia interpretar sus historias, porque de esta manera su mensaje podía ser más poderoso.

La semilla de mostaza es más pequeña que las otras semillas. Pero una vez sembrada, crece y se hace más grande que las demás hortalizas, y echa ramas tan firmes que parece un árbol y los pájaros anidan en ellas.

Según Mateo, Jesús no le decía nada a la gente sin usar parábolas. Nunca iba “directo al grano” (valga la metáfora); creía que si se alejaba de la realidad contando una historia y creando una zona imaginaria, cuando el que escuchaba la historia volvía a considerar la realidad podría verla de otro modo, con más claridad, o más profundidad, o mayor amplitud.

Jesús era un gran maestro metafórico. No intentaba convencer por medio de la lógica ni echaba mano de sesudos razonamientos; antes bien se valía de la lógica poética de la que hablaba Vico al referirse a las sociedades orales. Y así, a fuerza de parábolas, de contar historias y de hacer metáforas, Jesús convenció a algunos de su mensaje, y esos pocos, como la semilla de mostaza que crece inusitadamente, multiplicaron sus enseñanzas, que tanta influencia han ejercido en nuestra historia cultural.

Sin imaginación, tampoco podemos comprender las herencias que hemos recibido del pasado.

8.

La cardioversión eléctrica es un procedimiento con el que se alivian cierto tipo de arritmias. Al corazón del paciente se le aplica una descarga eléctrica, que lo detiene momentáneamente, y de inmediato el corazón, por sí sólo, vuelve a arrancar. El golpe eléctrico le permite restablecer su ritmo normal.

La mayoría de los músculos se controlan con impulsos nerviosos que vienen del cerebro, pero nuestro corazón está programado de manera autónoma para latir, latir, y seguir latiendo. En los animales es relativamente fácil observarlo. Cualquier persona que haya abierto un pez para comérselo, podrá encontrarse con que el corazón del pez sigue latiendo durante varios minutos, aun completamente separado del resto del pescado. El corazón de una tortuga puede latir durante varias horas fuera del cuerpo del reptil. En lo alto del Templo Mayor, los sacerdotes salpicados de sangre debieron saberlo: el corazón quiere seguir viviendo, con independencia de lo que le ocurra al resto del cuerpo.

El corazón se parece un poco a lo que José Antonio Marina llama la inteligencia generadora. Marina distingue dos niveles en nuestra inteligencia: la inteligencia generadora y la inteligencia ejecutiva. (Sobre la segunda hablaremos en el capítulo III.) La primera se encarga de captar, elaborar, guardar y, algo importantísimo, relacionar la información. Es el sistema incansable con el que nuestra mente nos arroja constantemente ocurrencias. Si intento poner mi mente en blanco (al igual que si pretendo que mi corazón se detenga), no lo consigo: me invaden todo tipo de ocurrencias, manifestación inequívoca de que mi cerebro tiene su “corazoncito” que late y late y late.

Nuestras metáforas provienen de esta inteligencia generadora, que nunca se detiene. Nuestro cerebro es una portentosa máquina de hacer asociaciones: todo lo que le damos como alimento puede llegar a usarlo más adelante. Lo vemos con claridad en las conversaciones y en los chistes: hablamos de lo que conocemos, nos reímos de lo que entendemos. No hallamos el mismo contenido en el humor de Woody Allen que en el de Capulina. En otras palabras: si le damos buena materia prima, nuestro cerebro nos ofrecerá buenas ocurrencias. Si sólo alimentamos nuestra mente con vulgaridades o con idioteces, no podemos esperar que de ella surjan ideas brillantísimas, asociaciones sorprendentes, o metáforas poderosas. Quizá es así como debe uno interpretar la parábola de Jesús sobre los talentos: “Porque a cualquiera que tuviere, le será dado, y tendrá más; y al que no tuviere, aun lo que tiene le será quitado” (Reyna Valera, Mateo 25, 29). En cualquier caso: si queremos mejorar nuestra capacidad metafórica, debemos alimentar bien nuestra inteligencia generadora, con buenas lecturas y con ambientes estimulantes. A la inteligencia que tiene con qué, le será dado.

Pero además de darle, a nuestra inteligencia generadora hay que exigirle. Pongo tan sólo un ejemplo. Durante siglos, las personas leyeron libros y practicaron su imaginación formando imágenes mentales a partir de letras negras sobre papel blanco. De hecho, según algunos autores, la palabra imaginación nació precisamente para describir esta operación mental de pasar de la escritura o de la oralidad a las imágenes mentales. Pero ahora Hollywood se encarga de ponerle un único rostro a los personajes de los libros que tienen suficiente éxito, lo que inhibe nuestra imaginación.

A propósito de la lectura y la comprensión, mi dichoso colega Eduardo Casar me hizo notar la importancia de la siguiente operación, esencial para el aprovechamiento de lo que se lee. Podemos estar leyendo con intensidad un texto, muy concentrados, cuando de pronto y de forma no premeditada levantamos la vista del papel, como para “digerir” mentalmente lo que estamos leyendo. Estos pocos instantes de alejamiento del libro nos permiten reflexionar, comprender, relacionar, enlazar, asegurar, amasar lo leído e incorporarlo en la matriz complejísima de nuestra inteligencia generadora. Y así, después de esta pausa (que no hacemos cuando estamos viendo una película, o la tele o un video), volvemos los ojos hacia el papel, para continuar leyendo, pero ahora lo hacemos más afianzados, más armados para la comprensión y el aprovechamiento de lo leído. Esta operación, tan breve como enriquecedora, sirve para transferir lo que está en el papel a nuestra mente.

Me recuerdo haciendo una de estas pausas precisamente después de leer, en la Poética de Aristóteles, estas líneas que mi estagirita favorito dirigió hace veinticuatro siglos a los escritores: “La máxima destreza consiste en ser un maestro de la metáfora [...], una excelente metáfora implica una percepción intuitiva de lo semejante y lo no semejante”.

9.

Hasta aquí espero haber dejado claro que las metáforas son mucho más que una mera figura retórica o un recurso exclusivo de poetas y publicistas. Las metáforas son muy poderosas, y para la educación y la civilización han sido fundamentales: mediante metáforas, podemos describir el mundo, comprenderlo mejor y hacerlo más compartible.

Pero es posible que la utilidad de las metáforas sea todavía más amplia. Para señalarla es necesario rebasar un momento nuestro tema y hablar, brevemente, de la inteligencia y la imaginación. En 1994, el psicólogo Richard Herrnstein y el politólogo Charles Murray publicaron un libro muy polémico llamado La curva de Bell: inteligencia y estructura de clases en la vida americana. Los autores sostenían que la inteligencia se distribuye de manera desigual, por razones tanto hereditarias como ambientales, y que esa desigualdad ayuda a explicar las diferencias en el ingreso económico de los individuos dentro de una sociedad. El libro provocó una gran controversia, que, entre cosas, puso en duda el concepto mismo de inteligencia, lo que llevó a la psicóloga Linda Gottfredson a proponer al Wall Street Journal un ejercicio de consenso. Primero redactó la siguiente definición que, a su parecer, resumía la visión predominante en el ámbito académico:

Inteligencia: habilidad muy general que, entre otras cosas, implica la capacidad de razonar, planear, resolver problemas, manejar abstracciones, comprender ideas complejas, aprender rápidamente y aprender de la experiencia. No puede reducirse tan sólo a una estrecha aptitud académica, ni a la capacidad para aprender de los libros o resolver exámenes. Más bien pone en juego una muy amplia y profunda destreza para captar y comprender las circunstancias que rodean al sujeto, darles sentido y resolver qué es lo que debe hacer.

Después envió la definición a 131 investigadores que trabajaban el tema de la inteligencia y les preguntó si estaban o no de acuerdo con ella, sin darles oportunidad de enmendarla. De los 131, sólo 100 respondieron antes de la fecha límite que habían fijado; y de ellos, sólo 52 investigadores estuvieron de acuerdo con dicha definición. El ejercicio demostró que ni los expertos que la estudian pueden ponerse de acuerdo fácilmente en cuál es la mejor manera de definir a la inteligencia. A pesar de ello, puede decirse que la inteligencia humana es esencialmente una habilidad mental que nos prepara para actuar.

“Razonar, planear, manejar abstracciones, comprender ideas complejas, aprender rápidamente y aprender de la experiencia”, “captar y comprender las circunstancias… darles sentido”, son acciones mentales. Es una perogrullada, pero hay que subrayarla: no razonamos, ni planeamos, ni aprendemos en la realidad exterior, sino en el interior de nuestra cabeza. Una vez que hemos resuelto los problemas en nuestra mente, podemos actuar trasladándolos a la realidad exterior. En otras palabras, nos imaginamos la realidad, nos imaginamos los problemas y las posibilidades de la realidad, nos imaginamos sus posibles soluciones, nos imaginamos las probables consecuencias de esas soluciones, y sólo después, mediante una transferencia, nos ponemos en marcha para actuar. La inteligencia es, en gran medida, imaginación. (Técnicamente, habría que decir más bien que la imaginación es un atributo esencial de la inteligencia.)

De ahí que podamos suponer que una inteligencia eficaz, dinámica, ambiciosa, requiera de entrenarse muy bien en la imaginación, es decir, en hacer como si cosas que no existen pudieran existir. Si me enfrento a un problema en el presente, puede que este tenga una solución en el futuro, pero antes debo imaginárme el problema y darle forma mental. Y más tarde ser capaz de trasladar mis imágenes mentales a la realidad.

Debemos considerar, entonces, un proceso de doble transferencia. La primera ya la hemos explorado al hablar de la comprensión: implica trasladar una realidad exterior a una realidad mental que nos haga mayor y mejor sentido, y para ello las metáforas suelen ser indispensables. La segunda no es menos importante: implica trasladar una realidad mental a la realidad exterior, es decir, implica actuar. Nuestra inteligencia examina, comprende, elabora, ensaya soluciones, imagina las futuras consecuencias, decide y culmina en la acción. Para hacerlo necesita de esta doble transferencia: de la realidad a la mente y de la mente a la realidad. ¿En esta segunda transferencia qué tanta ayuda pueden prestarnos las metáforas? No lo sé y sólo puede conjeturar.

Uno de los grandes problemas de la enseñanza en las universidades es que, aunque los estudiantes adquieran conocimientos pertinentes, a la hora de aplicarlos fuera de la institución no logran hacerlo. Se han entrenado durante años para que los conocimientos que adquieren en las escuelas se reflejen en sus exámenes y tareas, pero les falta imaginación para aplicarlos en contextos muy diferentes. Con frecuencia, los estudiantes no logran hacer la traslación de sus conocimientos y habilidades al escenario vital que los amerita o los reclama. No es fácil: las instituciones educativas, sin proponérselo, pueden inhibir las habilidades imaginativas. Sólo podemos suponer que, por consistir precisamente en una traslación de una realidad mental a otra, el entrenamiento en metáforas también podría ayudar en esta segunda transferencia: de las realidades mentales construidas mediante el estudio dirigido en las instituciones, a las realidades externas fruto de la ecología o la interacción social.

10.

Antes de terminar este primer capítulo me gustaría atar algunos cabos sueltos. Primero debo mencionar una de las metáforas tecnológicas más importantes de la historia, que inexcusablemente pasé por alto; también, hacer otra advertencia respecto a los riesgos de las metáforas, y volver al relato de Oscar Wilde con que iniciamos esta disertación, ofreciendo unas palabras a manera de conclusión.

San Antonio Abad vivió en el siglo III. Sus padres eran ricos y celosamente devotos: no le enseñaron a leer para preservarlo de la literatura pagana (intuían que la mente trabaja con lo que uno le proporciona). San Antonio renunció a sus riquezas y se apartó del ruido del mundo, mudándose a la orilla oriente del Nilo. Sólo muy de vez en cuando veía a algún hombre que le llevaba un poco de pan. Pero precisamente su extremada humildad y apartamiento le trajo cierta fama entre sus contemporáneos. Los pedantes, que nunca faltan, fueron a preguntarle cómo podía soportar su soledad sin siquiera un solo libro; él les respondió que su libro era la naturaleza y que ese libro suplía todos los demás. No sabía leer, pero sí sabía lo que eran los libros.

Una tradición cristiana muy antigua consideraba que Dios había dejado dos libros, o quizá sería mejor decir dos colecciones de libros: la Biblia y la naturaleza. Entre ambas no había ninguna contradicción y servían al mismo propósito. Ya desde finales del siglo IV, San Agustín había escrito: “Es libro para ti la Sagrada Escritura, para que la oigas. Y es libro para ti el orbe de la tierra, para que lo veas”.9 En el siglo XII, Hugo de San Víctor, teólogo sajón, escribió: “El mundo visible es como un libro escrito por el dedo de Dios, es decir, creado por poder divino”.10

Desde luego, si no se hubiesen inventado previamente los libros, a nadie se le hubiera ocurrido pensar en la naturaleza como en un libro.11 Y cuando la imprenta popularizó a los libros, la metáfora se volvió más dominante.

En 1615, los escritos de Galileo habían sido juzgados por la Inquisición, que los encontró contrarios a la Iglesia y violatorios del Concilio de Trento. El sabio viajó a Roma para defenderse, pero finalmente, en 1616, la comisión inquisitorial declaró que el heliocentrismo era “estúpido y absurdo como filosofía” y “herético en su forma”,12 ya que contradecía varios pasajes de las Sagradas Escrituras (pasajes que, por supuesto, los inflexibles inquisidores se negaban a leer en forma metafórica, como si las metáforas y parábolas no hubieran abundado en los discursos de Jesús, o como si “Tu nombre es un ungüento precioso” o la historia del huerto en Edén, al oriente, pudieran interpretarse sólo en forma literal). El caso es que los inquisidores, que siempre se han destacado tanto por su tozudez como por su falta de imaginación, obligaron a Galileo a retractarse, bajo la amenaza de ser encarcelado, torturado y muerto.

Pero el gran rompimiento de Galileo con las autoridades eclesiásticas no significaba renunciar a la misma metáfora dominante. Sólo dos años después de librarse de morir en la hoguera, Galileo volvió a entablar una polémica importante, esta vez contra un jesuita (y esta vez, inesperadamente, el jesuita tenía razón). Éste había afirmado que los cometas eran cuerpos, y Galileo escribió El ensayador para refutarlo, afirmando que los cometas sólo eran rayos de luz, una mera ilusión óptica. El ensayador, sin embargo, es recordado por su brillante estilo y por al menos estas palabras:

La filosofía está escrita en ese libro enorme que tenemos continuamente abierto delante de nuestros ojos (hablo del universo), pero que no puede entenderse si no aprendemos primero a comprender la lengua y a conocer los caracteres con que se ha escrito. Está escrito en lengua matemática, y los caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin los cuales es humanamente imposible entender una palabra; sin ellos se deambula en vano por un laberinto oscuro.

Galileo pudo haber roto con muchas cuestiones de fe, pero la metáfora de la naturaleza como libro siguió en su sitio. Las cualidades del libro eran patentes incluso para personas que no contaban con volúmenes en su casa o que de plano, como San Antonio Abad, no sabían leer. Otras tecnologías hacen más potentes nuestros sentidos o multiplican la fuerza humana; pero el libro hace más potente nuestra imaginación. Además, el libro, como el reloj, presupone la autoría de Alguien, con mayúscula. Y algo no menos importante: aunque los cristianos quisieran distanciarse todo lo posible del “pueblo del libro”, los judíos, y no poco hicieron por exterminarlos, a la vez no podían dejar de reconocer ellos mismos que las palabras de Dios se perpetuaban en su versión del mismo libro, es decir, en la Biblia.

Uno de los momentos más altos del libro como metáfora dominante lo encontramos a finales del siglo XIX cuando Mallarmé sentenció: “Todo existe para acabar en un libro”.

En cuanto a los riesgos de las metáforas, hay que decir que muchas de ellas, y en especial las más dominantes, no son inocentes. Considerarnos ovejas de un pastor, o hijos de la patria, o víctimas del imperialismo y el sistema capitalista ha tenido enormes consecuencias. No es lo mismo creer que la naturaleza es como un libro, que considerarla como una madre, o que considerar que está llena de Dios o de dioses (como acaso lo hayan supuesto los presocráticos Tales de Mileto y Heráclito, y como lo afirmó Giordano Bruno, de encendido panteísmo, hasta que la Inquisición le metió un clavo en la lengua, se la sujetó de tal modo que no pudiera decir nada, y le prendió fuego). Cada metáfora dominante nos anima a comportamientos distintos. Como ya hemos dicho, si la naturaleza es un libro, entonces podemos aspirar a descifrarla, a leerla, a discutir su interpretación; además, claro, de que en tal caso debe existir un Autor. Por otro lado, si la naturaleza es considerada como una madre, entonces se le otorgan las cualidades que se suelen atribuir a las madres, lo que puede llevarnos a creer que la naturaleza vela por nosotros, nos prodiga, nos acoge, nos protege, que estamos en deuda con ella, o que nuestro deseo de posesión y de dominio es como un Edipo mal digerido. Ni siquiera un terremoto devastador es capaz de romper el encanto: se interpretará como el comprensible momento en que una madre, agotada y harta, pierde la calma, y lo que hace en Nepal o en Haití se justifica por lo que los hombres malagradecidos le hacen impunemente en Pekín y en Los Ángeles. Un perverso atractivo de esta metáfora es que nos lleva a pensar en la humanidad como en un conjunto de hijos irresponsables que no velan por el bienestar ni de su propia madre. En su libro Todo lo que hay que saber a los siete años, la alemana Donata Elschenbroich sugiere que todo niño de esa edad debe “Haber experimentado la naturaleza como amiga y como enemiga. Como algo que necesita de nuestro cuidado y protección, y también como algo agresivo y peligroso”.

En muchos países nos imaginamos al Estado como una especie de padre indolente, que nos tiene abandonados y que nos queda a deber mucho; sólo una fuerza moral heroica puede corregirlo y devolverle su grandiosa misión redentora. La metáfora, como todo poder, tiene evidentemente sus peligros.

El pensamiento crítico debe acompañar al pensamiento metafórico. Nos debe servir para detectar las metáforas más dominantes, para hacerlas explícitas y para someterlas, precisamente, a la crítica. Esto no significa atenuar ni reprimir la imaginación, al contrario. Como escribió Octavio Paz en las páginas finales de El laberinto de la soledad:

La crítica no es sino uno de los modos de operación de la imaginación, una de sus manifestaciones. En nuestra época, la imaginación es crítica. Cierto, la crítica no es el sueño, pero ella nos enseña a soñar y a distinguir entre los espectros de las pesadillas y las verdaderas visiones. La crítica es el aprendizaje de la imaginación en su segunda vuelta, la imaginación curada de fantasía y decidida a afrontar la realidad del mundo […]. Tenemos que aprender a ser aire, sueño en libertad.

Nuestra imaginación es parte esencial de nuestra inteligencia y nos ayuda a hacerla más cordial, más feliz y más fértil. Por supuesto, cordial viene del latín cor, corazón, y creo que éste es un buen momento para re-cordar (trasladar de nuevo a la mente, traer de nuevo al corazón) la frase completa de El principito que antes citamos sólo a medias. Está en un diálogo y quien la emite es un zorro, símbolo tradicional, si no de inteligencia, al menos de astucia: “He aquí mi secreto. Es muy simple: sólo se puede ver bien con el corazón. Lo esencial es invisible para los ojos”.

Dos últimas y reveladoras etimologías. Como dijimos, metáfora viene del verbo griego φέρω, que dio origen al verbo latino irregular fero, ferre, tuli, latum, que significa llevar, trasladar. Fero es el presente indicativo; el infinitivo es ferre. De ferre viene nuestra palabra fértil: fructífero (que lleva fruto), fecundo, productivo. La segunda etimología es a propósito del “apellido” del Príncipe del cuento de Wilde y parece mezclarse con la anterior. Feliz viene del latín felix, feliz, pero originalmente su sentido era el de fértil, fecundo, productivo. El parentesco podemos constatarlo cada vez que alguno de nosotros, niño o adulto, logra o crea algo nuevo y valioso. La felicidad parece ser hija de la fertilidad.

Suele suceder que las metáforas más reveladoras y efectivas sean también inesperadas y sorprendentes. El oro siempre se ha asociado con el sol, la salud, la bondad, la vida, los dioses, el poder, lo admirable; no tiene por qué ser siempre así. Quienes recuerden el cuento de Wilde del que ya citamos las primeras líneas, recordarán que la estatua del Príncipe Feliz le pide a la golondrina que lo vaya despojando de su cobertura de oro y de sus joyas, para ayudar siquiera un poco a aliviar el dolor de su ciudad. Al final, la estatua queda horrible, oscura y sin gracia, y la golondrina fallece de agotamiento. Entonces los señores poderosos de la ciudad, de imaginación casi tan pobre como la de los inquisidores, viendo que la estatua ya no es bella ni útil, deciden fundirla para aprovechar el metal.

—¡Qué cosa más rara! —dijo el oficial primero de la fundición—. Este corazón de plomo no quiere fundirse en el horno; habrá que tirarlo como desecho.

Los fundidores lo arrojaron al montón de basura en que yacía la golondrina muerta.

—Tráeme las dos cosas más preciosas de la ciudad —dijo Dios a uno de sus ángeles,

Y el ángel se llevó el corazón de plomo y el pájaro muerto.

—Has elegido bien —dijo Dios—. En mi jardín del Paraíso este pajarillo cantará eternamente, y el Príncipe Feliz repetirá mis alabanzas.

Nuestra inteligencia no puede ser fértil, fecunda, comprensiva, expansiva, excelente, más que con ayuda de su imaginación. Subrayo el su para enfatizar que no sólo se trata de exponernos a la imaginación de otros, sino de engrandecer la propia. Invito ahora al lector a levantar los ojos del papel y pensar en esto.

1 Cito de la versión de Rubén Bonifaz Nuño publicada por la UNAM. La palabra griega ἦτορ es traducida como corazón por la mayoría de los traductores, incluido Robert Fagles: “The heart in his rugged chest was pounding, torn...”. Sólo Alfonso Reyes, para lograr que sus versos alejandrinos rimen, evita la palabra corazón: “Al oírlo el Pelida, de gran congoja presa / dentro del velludo pecho dos términos sopesa”.

2 Vuelvo a citar de la versión de Rubén Bonifaz Nuño. La palabra griega κραδίην también es traducida, la mayoría de las veces, como corazón. Robert Fagles: “Staggering drunk, with your dog’s eyes, your fawn’s heart!”. “¡Tambaleante borracho, con tus ojos de perro, tu corazón de venadito!”

3 Hoy sabemos que la glándula pineal produce melatonina y está relacionada con el sueño. Para Homero, en la Ilíada, los sueños son “mensajes de Zeus”: podría decirse que, de alguna manera, la melatonina de la glándula pineal unía el cuerpo de los griegos con sus dioses.

4 Emplearé aquí el término metáfora en un sentido muy amplio, que incluye no sólo lo que en rigor recibe este nombre, sino también lo que suele llamarse símil, comparación o analogía. En sus Instituciones oratorias (Institutio Oratoria), Quintiliano dice: “La metáfora es un símil más breve. Se diferencia porque aquél se compara con la cosa que queremos describir; ésta se dice en vez de la cosa misma. Una comparación es cuando digo que un hombre actuó ‘como un león’; una traslación cuando digo acerca del hombre que ‘es un león’”. En su Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria, Angelo Marchese y Joaquín Forradellas dicen que “La metáfora ha sido considerada tradicionalmente como una comparación abreviada […]. Cuando decimos ‘cabellos de oro’, queremos expresar ‘cabellos rubios como el oro’”.

5 De un poema dedicado a Anna Ajmátova, cuyo título es precisamente “Ajmátova”. Poemas de ambas poetas se encuentran en la antología El canto y la ceniza, publicada por Galaxia Gutenberg. Aquí cito esa versión, de Monika Zgustová.

6 Del poema “Tu nombre”, que Paz escribió cuando todavía no cumplía los 22 años, y con el que abre Libertad bajo palabra.

7 The Feynman Lectures on Physics. La traducción al español es de Javier García Sanz y se encuentra en Seis piezas fáciles (Crítica, 2014).

8 Ciencia nueva, traducción de Rocío de la Villa.

9 San Agustín dice oigas y no leas: la mayoría de la gente no sabía leer, pero incluso aquellos que leían lo hacían en voz alta, así que la Biblia era, sobre todo, escuchada. La cita es de sus explicaciones o Enarraciones de los Salmos (Enarrationes in Psalmos).

10 Didascalicon de studio legendi.

11 El Salmo 19, supuestamente escrito por el rey David, mil años antes de Cristo, dice en uno de sus versos: “Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos”.

12 Tomado del Reporte de la Comisión Consultiva (de la Santa Inquisición) del 24 de febrero de 1616, citado en The Galileo Affair: A Documentary History (University of California Press).