3

A LO HECHO, PECHO

Aunque usted no lo crea, yo llevo sangre india en mis venas.

—¡Por favor: güero y de ojos azules, blanco como carne de pollo y cara de gachupín! ¿Cómo va a tener sangre india en sus venas, don Rius?

—Ah, pues aunque ponga esa cara de interrogación, así es. Porque resulta que, cuando yo nací, mi papá estaba ya muy enfermo y mi mamá, con tantas preocupaciones y embarazada de alguien que ya no quería (yo iba a ser el quinto), había perdido la leche. No tenía leche que darme, nada de nada. Así las cosas, buscaron a alguien que quisiera darme el pecho con leche calientita y sabor a chocolate, pensaba yo. Y encontraron a una güare, una india purépecha joven y rozagante, supongo. O como fuera, pero que tuviera leche hasta para aventar pa’ fuera. Y así fue. Y puesto que la leche se convierte luego en sangre, yo presumo para pena de los que no simpatizan con la indiada (como toda mi familia de entonces) de tener sangre india en mis venas. Nunca supe el nombre de esa pechugona ni cuánto tiempo me estuvo dando a mamar la chichita, ni si me llegó a agarrar cariño o tirria. El caso es que gracias a ella salí adelante y me encanta relacionarme con los indios (e indias, faltaba más), o al menos con gente de color serio. Aunque a mí me hablan en inglés creyéndome gringo y los indios me ven con la desconfianza que veían a los conquistadores. Conmigo se da la discriminación al revés, lo que no es nada agradable, creo.

De todos modos hoy me resulta extraño que mi mamá, que era de un racismo marca diablo y que trataba casi a patadas a las “güares tarascas”, que consideraba que Zamora era exclusiva para los blancos, haya permitido que una india purépecha (o tarasca, nunca he sabido en qué se diferencian), me haya dado el pecho y haya así contribuido a mi buen crecimiento. Ya que, lo sabemos hoy, no hay mejor leche para los recién nacidos en este valle de lágrimas que la leche materna. Y en este caso, la leche del pecho de una señora de la raza despreciada por mi madre, que tomó su lugar —previo pago, supongo— para nutrir a un encanijado güero de ojos azules.

Pues esa condición, de haber nacido como güero de rancho, limitó mucho mi acercamiento con los verdaderos mexicanos. Siempre se me ve como un “conquistador”, y en el peor de los casos como un gringo que habla el español sin acento, y eso hace, qué espantoso, que en los destinos turísticos como Acapulco, Cancún o Mazatlán, la gente nativa me hable en inglés y me vea como gente propicia a aceptarles todo más caro. Y lo hemos visto con mi última esposa, Mica, de origen campesino y de un envidiable color serio, sin llegar a ser indígena, sino simple mestiza. Cuando vamos al mercado, hemos acordado que ella vaya adelante y yo atrás, después de comprobar que a ella le dan precio más bajo que a mí. Pero cuando se trata de hacer algún trámite burocrático en alguna oficina, entonces las cosas funcionan al revés: a mí, blanco, güero y de ojos azules, me hacen más caso, y más si esbozo una tímida sonrisa frente a la dueña de la ventanilla. Es la discriminación en ambos sentidos: el taxista morenito y bigotón me trata siempre de cobrar más por la facha de gringo o gachupín que me cargo. Y en el otro sentido, el blanco (mexicano de primera) se dirige a los mestizos o indígenas como si fueran de menor categoría y valieran menos. Todos somos mexicanos, pero en la práctica siempre cuenta, y es definitivo, el color de la piel. Inclusive, cuando se trata de mencionar al Benemérito de las Américas, la gente “bien” lo llama “el pinche indio Juárez”, y hasta al General Cárdenas del Río, el mejor presidente del siglo XX, como era de color café con leche, con más café que leche, le decían el Trompas, pese a haber nacionalizado el petróleo y llevado a cabo una —incompleta— Reforma Agraria, envidia de otros países. Y todo porque mi General se preocupó por “rescatar al indio” y hacerle justicia. Así es, mis valedores: México es un país muy racista, muy conservador y muy discriminador de los indios y aplaudidor de los rubios. Es la tal Maldición de Malinche, que todavía sigue haciendo de las suyas entre nosotros...

Estaba yo hablando de mi mamá, doña Guadalupe Lupe, y no quisiera que se quedaran los lectores con la impresión primera de que era muy racista. Sí lo era, pero tenía otras virtudes que le permitieron sacar adelante, sin esposo y con la animadversión de la familia paterna, a tres mocosos con los que emigró a la muy noble y leal ciudad de México. Es decir, a un mundo desconocido y a veces hostil para con los provincianos como nosotros, que huíamos a la gran ciudad para sobrevivir, por lo menos. Ya pueden imaginarse lo que le costó, en sangre, sudor y lágrimas, a doña Lupe —de escasos 34 años, sabiendo apenas leer y escribir, viuda y bonitilla— salir adelante. No tenía dinero, era de una ignorancia enciclopédica, muy católica eso sí y por ende muy dada a imponer su autoridad a gritos y sombrerazos; reacia a hacer uso de la razón y quedarse con la fe de sus mayores (como es usual en esta sociedad) y teniendo que vivir en un medio desconocido como era la necesaria burocracia. Desde luego reconozco, agradecido, que mi mamá las debe haber pasado horribles para salir adelante, y en cuanto hubo modo y manera de hacerlo, nos preocupamos (mi hermano mayor Antonio y yo) por sacarla de trabajar. A ello contribuyó mayormente que un viejito viudo francés, José André Bellón, de aquellos franceses que llegaron desde Barcelonette y anexas a fundar El Palacio de Hierro, el Centro Mercantil, Paris-Londres, El Puerto de Liverpool y otros parecidos emporios del comercio, se enamorara (o prendara) de la señora Lupe y la pidiera en matrimonio cuando ya tenía ella encima (o a un ladito) como cincuenta años de edad.

Pero no se crea que don Pepito era millonario. No sé por qué se desligó del grupo fundador de los emporios mencionados y se dedicó a atender una modesta zapatería por el rumbo de San Cosme, ahorrando lo suficiente para vivir en casa propia, misma que compartió con la Jefa doña Lupe. ¡Por primera vez en su vida, mi mamá pudo vivir en casa propia y no en cuarto de vecindad! Lo único que tenía mi mamá era un pequeño terreno comprado en abonos como burócrata de Hacienda, y en el que construyó don Pepito una pequeña casa en la colonia Centinela (al principio llamada Miguel Alemán, hasta que a algún líder de la burocracia le dio pena), casita a la que, con mis ahorros de monero, añadí en la azotea un cuarto donde viví acompañándolos, hasta el momento en que (gulp) decidí casarme y hacer mi propia familia. Claro, con el tiempo don Pepito André murió, mi mamá requirió mudarse a vivir a Cuautla por cuestiones del corazón y la presión, y yo (nosotros, Rosita y la recién nacida Raquel) nos quédamos a vivir ahí, pagándole religiosamente (raro para un ateo) la casa en abonos, y con ese dinero y el que aportó mi hermano Antonio, conseguirle a la Jefa un terreno en Cuautla, Morelos.

El resto de la historia es más complicado que fácil de explicar. Basta decirles que con el tiempo me encargué por completo del cuidado de mi mamá; le hice una casita en Cuernavaca donde pasó feliz y alegre los últimos años de su vida. Murió a los 96 años, rodeada de nietos y biznietos y con la pena de que uno de sus hijos se había vuelto ateo, comunista y vegetariano. Poco antes de morir me confesó que yo había sido un hijo no deseado y que me había tenido con la esperanza (de mi padre) de que fuera la mujercita que tanto había deseado (de los cinco que tuvieron, cinco fuimos varones). Así que: ¿qué se puede decir en estos casos?, sólo gulp, creo... o entonar el viejo tango que dice: “Eran cinco hermanos, ella era una santa”.

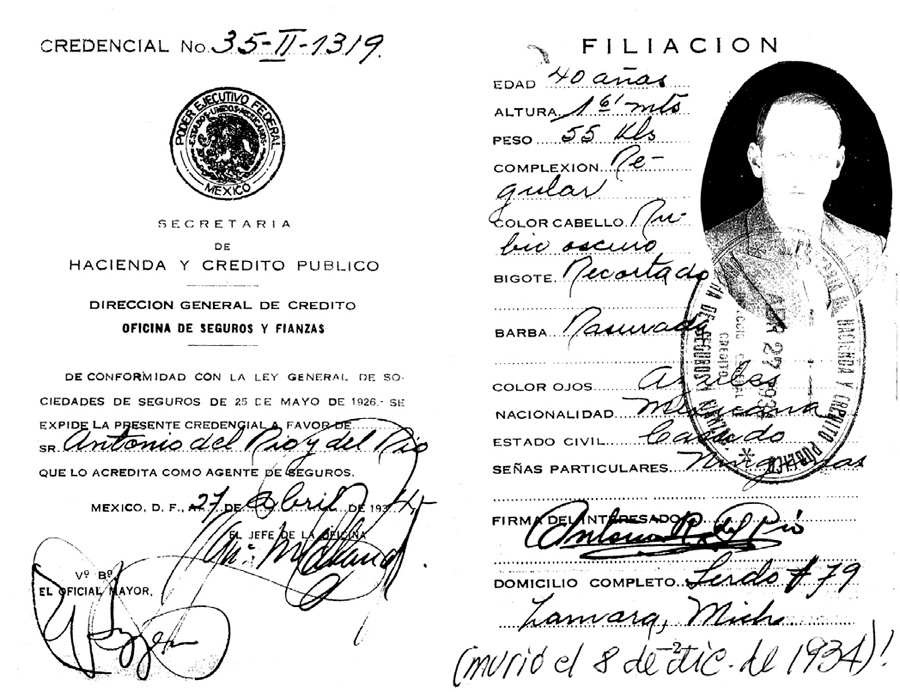

P. D. Casi adjunto encontrarán un curioso documento de mi papá: una credencial que lo acredita como Agente de Seguros que, más curiosamente, está fechada el año 1934, año de mi nacimiento... y año de su muerte. Falleció el 8 de diciembre, día de las Conchitas, como quien dice (sin alusiones chilenas a la palabreja).