JUAN PÉREZ JOLOTE

LA TIERRA de mis antepasados está cerca del Gran Pueblo[1] en el paraje de Cuchulumtic. La casa donde nací no ha cambiado. Cuando murió mi padre, al repartirnos lo que dejó para todos sus hijos, la desarmamos para dar a mis hermanos los palos del techo y de las paredes que les pertenecían; pero yo volví a levantarla en el mismo lugar, con paja nueva en el techo y lodo para el relleno de las paredes. El corral de los carneros se ha movido por todo el huerto para “dar cultivo”[2] al suelo. El pus[3] que usó mi madre cuando yo nací, y que está junto a la casa, ha sido remendado ya; pero es el mismo. Todo está igual que como lo vi cuando era niño; nada ha cambiado. Cuando yo muera y venga mi ánima, encontrará los mismos senderos por donde anduve en vida, y reconocerá mi casa.

No sé cuándo nací. Mis padres no lo sabían; nunca me lo dijeron.

Me llamo Juan Pérez Jolote;[4] lo de Juan, porque mi madre me parió el día de la fiesta de San Juan, patrón del pueblo; soy Pérez Jolote, porque así se nombraba a mi padre. Yo no sé cómo hicieron los antiguos, nuestros “tatas”, para ponerle a la gente nombres de animales.[5]

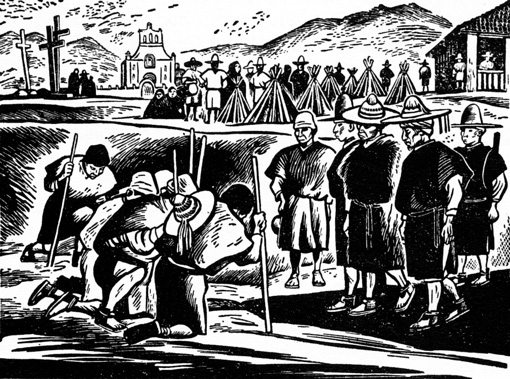

Desde muy pequeño me llevaba mi padre a quebrar la tierra para la siembra; me colocaban en medio de ellos, cuando padre y madre trabajaban juntos en la milpa. Era yo tan tierno que apenas podía con el azadón; estaba tan seca y tan dura la tierra, que mis canillas se doblaban y no podía yo romper los terrones; esto embravecía a mi padre, y me golpeaba con el cañón de su azadón, y me decía: “¡Cabrón,[6] hasta cuándo te vas a enseñar a trabajar!” Algunas veces mi madre me defendía, pero a ella también la golpeaba. En otras ocasiones, siempre encontraba motivo para pegarme; cuando él costuraba un sombrero de palma y yo torcía la pita para la costura, y la pita se reventaba, me jalaba las orejas y me decía de nuevo: “¡Cabrón, con qué me vas a pagar lo que te estás tragando, si no vas a aprender a trabajar como yo!”

Casi siempre me llevaba al monte a traer leña, y siempre que iba con él me pegaba; tal vez porque no podía yo cortar los palos con el machete. Tanto y tanto me pegaba, que pensé salir huido de mi casa.[7]

Un día domingo, a la hora en que pasa por el camino la gente que vuelve de San Andrés,[8] después de la plaza, me acerqué a una mujer zinacanteca y le dije llorando: “Mira, señora, llévame para tu casa, porque mi papá me pega mucho; aquí tengo mi seña todavía, y acá, en la cabeza, estoy sangrando; me pegó con el cañón de la escopeta”. “Bueno —me dijo la mujer—, vámonos.” Y me llevó para su casa donde tenía sus hijos, en Nachij.[9]

No muy cerca de esta casa, en otro paraje, había una señora viuda que tenía cincuenta carneros. Cuando supo que yo estaba allí, vino a pedirme, diciendo a la mujer que me había traído: “¿Por qué no me das ese muchacho que tienes aquí? No tiene papá, no tiene mamá; yo tengo mis carneros y no tengo quien me los cuide”. Luego me preguntó la mujer que me trajo: “¿Quieres ir más lejos de aquí; donde tu papá no te va a encontrar?” “Sí”, le dije. Y me fui con la mujer de los carneros, sin saber adónde me llevaba.

Por el camino me preguntó si era yo huérfano: “No —le dije—, tengo padre y madre; pero él me pega mucho”. “Yo no te voy a pegar —dijo—; sólo quiero que cuides mis carneros.” Y caminando siempre detrás de ella, llegamos a su casa; yo ya había andado por el monte con carneros, yo sabía llevarlos para que comieran y bebieran, pero no conocía las tierras de los zinacantecos, no sabía dónde había pasto y agua.

Al día siguiente me recomendó la dueña de los carneros con otras gentes que tenían rebaños, para que anduviera con ellos por el monte pastoreándolos.

No recuerdo cuántos meses estuve con aquella mujer; pero fue poco tiempo, porque me fueron a pedir otros zinacantecos. Eran hombre y mujer; me querían para que cuidara unos frutales. Le dieron a la viuda una botella de trago,[10] y me dejó ir.

Mi nuevo trabajo sería espantar los pájaros que se estaban comiendo las granadas y los plátanos. Aquí, mis patrones tenían dos hijos. Eran muy pobres; para vivir sacaban trementina de los ocotales y la llevaban a vender a Chapilla.[11] Los viejos me compraron unos huaraches. Los dos hijos, mayores que yo, me llevaban todos los días al monte a trabajar con ellos. Una vez, me cargaron con una lata que pesaba mucho, y al querer caminar se me cayó, y regué por el suelo la trementina. Los dos hermanos se enojaron, y embravecidos buscaron una vara delgada y me chicotearon; quise correr, pero aquellos huaraches no me dejaban.

Cuando llegué a la casa, di parte al señor y a la señora de que me habían pegado sus hijos.

—¿Por qué le pegaron a Juanito? —preguntó el padre.

—Porque se resbaló con su huarache nuevo y tiró la trementina.

—¿Por qué no la cargaste tú? ¿No ves que él es tierno y no puede cargar una lata?

—Lo cargamos para que se enseñe a trabajar.

—Además, no es verdad que le pegamos —dijo el otro hermano.

Yo mostré a los viejos las señas de los golpes, y ellos dijeron:

—Ya no irás más a acompañarlos, para que no te peguen —y me quedé en la casa para acarrear agua y espantar los pájaros de los frutales.

Aquella familia no sabía hacer milpa, y en la casa no había maíz. No comprendo cómo puede vivir una familia sin milpa, no sabía cómo le hacían para conseguir maíz.

Un día me llevaron a tierra caliente a buscar maíz. Allá trabajaban los zinacantecos haciendo milpa. Llegaron con un señor que tenía montones de mazorcas. Todos ayudamos al señor del maíz en su trabajo; unos desgranaban metiendo las mazorcas en una red y golpeando duro con unos palos, otros lo juntaban y encostalaban. A mí me puso a trabajar el dueño, como si fuera mi patrón; y todo el día estuve recogiendo frijol del que se queda entre la tierra. Cuando terminé, me puso a romper calabazas con un machete, para sacarles las pepitas.

Estuvimos trabajando tres días, y después volvieron a su casa los viejos con sus hijos; y a mí me dejaron desquitando el maíz que se habían llevado. A los ocho días regresaron; yo quería volver con ellos a la tierra fría, y esperaba que me llevaran, pero regresaron sin mí. Me quedé con el dueño del maíz, partiendo calabazas.

Ocho días más tarde volvieron; hicieron nuevamente cargas de maíz, por lo que pensé que debía quedarme para seguir desquitando lo que se llevaban; pero no fue así, a mí me hicieron una carguita de caracoles,[12] y regresé con ellos a su casa; yo estoy mejor en la tierra fría; las plagas y los mosquitos de la tierra caliente no dejan dormir.

Me volvieron a llevar a la tierra caliente. Esta vez los viejos se habían quedado en casa; fui solo con los dos hermanos. Llegamos donde vivía el hombre que tenía el maíz y me dejaron vendido con él por dos fanegas. Llevábamos cuatro bestias y los dos hermanos las cargaron del maíz que recibieron a cambio de mí. Entonces me dijeron: “Aquí quédate; volvemos por ti dentro de ocho días”. Pero ya no volvieron.

Todos los días llegaba un ladino[13] que vivía en una hacienda cerca de Acala;[14] era el dueño de la tierra, y el zinacanteco del maíz[15] le pagaba por sembrar en ella. Uno de esos días, después que hablaron el zinacanteco y el ladino, me dijo el señor del maíz: “Mira, Juanito, ahora aquí te quedas para siempre. ¿Viste esas cuatro bestias que llevaban dos fanegas de maíz? es la paga que yo di por ti. Tú las vas a desquitar; pero no conmigo. ¿Has visto ese hombre ladino que viene aquí todos los días?; a él le vas a pagar el maíz que se llevaron. Él vino hoy a decir que viene mañana para llevarte, porque no tiene hijo, porque está solo con su mujer”.

Los viejos no supieron que me habían vendido sus hijos, o tal vez fueron ellos los que quisieron que me vendieran. Lloré porque iba a quedarme lejos. Los viejos no me pegaban; nunca me regañaron. Quería regresar y seguir viviendo junto a ellos… Tal vez me querían; pero eran pobres y no tenían maíz, no hacían milpa, no tenían tierra. Lloré mucho porque no podía volver. ¡Cómo volver, si estaba vendido para que ellos comieran!

El señor que me compró se llamaba Locadio. Al día siguiente, de madrugada, oí que relinchaba su caballo; habló con el dueño del maíz. Llegaba para llevarme. Me montó en las ancas de su andante,[16] y fui con él a su casa.

Al llegar me entregó con su señora diciéndole: “Mira hijita, aquí traigo este muchachito que se llama Juan, para que nos sirva en el día; para que traiga agua en el tecomate y para que le dé de comer a los coches.[17] Le entregas un machete viejo para que rompa las calabazas”.

Don Locadio tenía una ordeña de vacas y el primer día me llevó allá. Encendió fuego, puso café, y me dio café con leche. Todos los días me llevaba a la ordeña y siempre bebíamos leche cruda. Cuando regresaba con él de la ordeña, rompía las calabazas; las hacía pedazos, les sacaba las pepitas, y luego le tiraba los pedazos a los coches para que comieran.

Cuando estuve con el señor Locadio, supieron las autoridades que el señor tenía un huérfano y le avisaron que me iba a recoger el Gobierno para ponerme en un internado. Y un día, por la mañana, llegaron dos policías, cuando yo ya había regresado de la ordeña.

—Mire usted, señor —le dijeron al dueño de la ordeña y de la tierra—, venimos mandados del presidente de Acala, porque usted tiene aquí un muchacho que es huérfano.

—Sí, aquí lo tengo.

—Bueno; que lo lleve a la presidencia y lo entregue.

Me llevaron para entregarme en la mano del presidente. Al llegar le preguntaron que dónde me había encontrado.

—Lo trajo un zinacanteco —dijo don Locadio—; yo fui a pedírselo donde estaba trabajando, porque no tengo hijo que cuide mis animales. Este muchacho está cambiado por dos fanegas de maíz.

—Bueno —dijo el presidente—. ¿Qué tanto tiempo lo has tenido en tu casa?

El señor le contestó; y quedaron en que ya había yo desquitado las dos fanegas de maíz.

—¿Y tú —me preguntó el presidente— de dónde eres?

—Yo soy chamula.

—Y tu padre, ¿vive?

—Sí, vive.

—Y tu mamá, ¿vive?

—También vive.

—Entonces, ¿por qué viniste con este señor?

—Porque me golpeaba mucho mi papá y salí huido de mi casa.

—Está bien —dijo el presidente de Acala. Entonces… viven tu papá y tu mamá; ¿así es que no eres huérfano?

—No señor.

—El señor Gobernador supo que eras huérfano, y me ordenó que te recogiera para el colegio. Pero ahora que sabemos que viven tu mamá y tu papá, no te recogerá el Gobierno, sino que te regresará a tu casa.

Llamaron por teléfono para San Cristóbal y de allí para Chamula, para mandar llamar a mi padre con los mayores del pueblo.

—¿Cómo se llama tu papá? —me preguntó el presidente.

—Sebastián Pérez Jolote.

Encontraron a mi padre y lo llevaron a la presidencia de Chamula. Allí le dijeron:

—Vino un telefonema avisando que tiene usted un hijo huido y que está en Acala. Por orden del Gobierno, póngase en camino para recogerlo.

Al día siguiente salió para llevarme.

Ya había mangos en Acala. Antes que llegara mi padre, le dije al señor presidente: “No quiero ir con mi padre; no sea que me vaya a matar por el camino”. Por eso cuando mi padre llegó, le dijo el presidente: “Dice Juan que no quiere ir contigo porque lo vas a matar en el camino; que irá si viene su madre a llevarlo”. Mi padre volvió a Chamula llevando una caja de mangos, y yo me quedé con el señor presidente mientras volvía él con mi madre.

Después de una semana, volvió con mi tía; pero ni así me fui. Me dijo mi padre: “No vino tu mamá, pero aquí vino tu tía para que te vayas”. Yo les dije que no volvía con ellos, que me quedaba en Acala. Regresaron al pueblo sin mí, con dos cajones de mangos que les dieron para que comieran.

A los quince días volvió mi papá, y entonces sí me fui con él, porque me dijo: “Ya no te voy a pegar… Vamos a la casa, porque tu madre llora por ti”.

Llegamos a la casa:

—¿Viniste ya, hijo? —dijo mi madre—. Yo creía que te había matado tu papá.

—No —le conteste—, nomás me pegó; ya ves que me pega mucho.

Habían pasado siete meses desde que salí de mi casa. Ocho días después de haber vuelto, mi padre empezó de nuevo a pegarme dándome con cueros, mecapales y palos, y diciendo que había sufrido mucho para encontrarme.

Tenía un mi tío que me defendía diciéndole a mi papá: “No le pegues mucho a tu hijo”. Mi padre le contestaba: “¡A usted qué le importa! ¡Es mi hijo, y puedo matarlo si quiero!”

Un día pidió mi papá doce pesos a un habilitador de los que andan enganchando gente para llevarla a trabajar a las fincas. Cuando llegó el día para salir al camino, no lo encontraron, porque estaba emborrachándose, y me llevaron a mí en su lugar, para que desquitara el dinero que él había recibido. Fue conmigo mi tío Marcos. Hicimos cuatro días de camino.

En la finca había plantaciones de cacao y de hule. Pero no trabajé como los demás; sólo traía agua de un pocito para un caporal. Los hombres fueron contratados por un mes y les pagaron doce pesos. Cuando cumplieron el mes, llegaron otras cuadrillas a la finca para ocupar su lugar. Mi tío y yo volvimos a nuestras casas.

Yo estaba contento allá en la finca, porque no había quien me pegara ni quien me regañara; el caporal me quería mucho.

Cuando llegué, me preguntó mi papá: “¿Ya desquitaste lo que pedí? ¿No quedaste a deber nada?” Las mismas preguntas hizo a mi tío, y él le dijo que sí había desquitado; y añadió: “Mira, hermanito; no le vuelvas a pegar a tu hijo. Mira que no le diste nada de los doce pesos; ni siquiera huaraches le compraste para el camino”. “Pero si no obedece…”—dijo mi padre.

Pasaron unos días, y me volvió a pegar. Sólo me pegaba cuando estaba en su juicio; cuando andaba borracho no me pegaba.

Todos los días, desde que llegué, iba con mi mamá a traer leña al monte. Una vez fuimos los tres, mi papá, mi mamá y yo, a traer leña; llevábamos una bestia que era muy cimarrona; no se dejaba cargar; yo detenía el lazo de la bestia; pero mi mamá no aguantaba la carga de leña que iba a ponerle encima; entonces mi papá cogió una raja de leña y nos dio con ella. A mi mamá le pegó en la cabeza y le sacó sangre. Volvieron a cargar la bestia, y después de pegarle también a ella, recibió la carga.

Volvimos al paraje; pero yo me quedé en el camino y me fui a San Cristóbal; conocía el camino porque mi papá y mi mamá me llevaban con frecuencia cargado de zacate, para venderlo en San Cristóbal.

Cuando llegué, me encontré en la calle con un hombre que buscaba gente para las fincas de Soconusco. Le dije que si me llevaba, pero de huido, porque mi papá me pegaba. Él me dijo que con mucho gusto me llevaría. Fue a hablar con el habilitador, y luego me preguntó que cuánto dinero quería. Yo le dije que lo que me diera; pero que no fuera mucho. Y recibí doce pesos.

Como entonces todo era barato, compré pan, una botella de trago, una tapa de panela y unos pocos de duraznos.

Mis padres tenían dos casas; llevé todo aquello a la casa que estaba desocupada, para que no me vieran; y le dije a uno de mis tíos que le dijera a mi mamá que fuera a la otra casa a recoger lo que les había comprado; pero que no se lo dijera a mi papá.

De un cofre donde guardaba mi madre los chamarros[18] de lana, saqué uno y puse en su lugar siete pesos. Me quedaron tres pesos para el viaje; y entonces salí para la finca.

Más después supe que mi madre había llegado a la otra casa a ver sus animales. Yo había dejado la botella de trago sobre una mesita junto con el pan, los duraznos y la panela; todo dentro de una canastita. Llegó un gato en la noche y se comió el pan, y tiró la botella de trago que se salió, gota a gota. Cuando llegó mi madre y vio todo aquello, fue a revisar sus cosas al cofre y vio que le faltaba un chamarro; pero ahí encontró los siete pesos.

Regresó con mi papá y le contó que me había huido para la finca; que me había llevado el chamarro y dejado siete pesos. “¡Ah! —dijo mi padre—, entonces ya se fue para la finca ese cabrón. Hubieras traído el dinero para que nos fuéramos a San Andrés a tomar chicha…[19] ¡Te vas a traer esos siete pesos!” Regresó mi madre a la casa vieja por el dinero; y con él se fueron a San Andrés a hacer el gasto.

Llegué a una finca de Soconusco donde ganaba diez centavos diarios, trabajando con los patojos;[20] pues aparte trabajaban los hombres y aparte los muchachos. Los hombres lo hacían por tarea. Yo limpiaba las matas de café para que no criaran monte.

El patrón y el caporal me querían mucho, y con frecuencia el caporal me mandaba por la tierra de los tacanecos[21] acompañando a su mujer.

Pasó un año, y me siguieron dando diez centavos diarios, porque me descontaban para desquitar lo que me habían adelantado. Después empecé a trabajar por tarea, como los hombres. La primera semana hice cinco tareas de trabajo, que me pagaban a cincuenta centavos cada una; me gané dos pesos cincuenta centavos. Cuando vi que ganaba más, me empecé a apurar, y a la otra semana hice seis tareas; a la otra, siete; después ocho, nueve, diez, y hasta once tareas llegué a hacer en una semana. El caporal veía cómo trabajaba yo, y me daba buenas tareas; yo le compraba sus cigarros para que chupara.

Empecé por comprarme un pantalón, y, con más dinero, seguí comprando buena ropa. Después me compré zapatos. Las ballunqueras[22] llevaban ropa cada día de raya. Me costó ochenta centavos un pantalón; dos camisas, a sesenta centavos cada una; mis calzones, sesenta centavos; los zapatos, uno cincuenta; y también compré mis pañuelos. Los compañeros me hacían burla porque era yo vestido de ladino, porque había dejado mi vestido de chamula. “¿De dónde viniste tú? —me decían—, que andas vestido de ladino, pero somos compañeros.” Seguí trabajando; y con mi dinero compré una escopeta, después una pistola, para ir al monte los días domingos a tirarle a los pájaros; después compré un acordeón.

Cuando regresaban mis compañeros a Chamula, después que desquitaban el dinero que los habilitadores les adelantaban, llegaban a contarle a mi papá que yo ya sabía trabajar, que fuera a la finca a traerme.

Después de tres años de trabajar en aquella finca, dije yo: “Si llego a regresar a mi casa sin haberle mandado dinero a mi papá, no me va a recibir; mejor que le mande algo”. Y vendí mi pistola, mi escopeta, mi acordeón, y le mandé veinte pesos con Mariano Méndez Aguilar.

Iban y venían nuevas cuadrillas, pero no volvía Mariano. Sólo venían otros que vivían cerca de mi casa. Cuando llegaban, venían a contarme que el dinero que mandé no lo quería recibir mi papá: “Que tu hijo te manda este dinero”, le decían. “Yo no necesito dinero de mi hijo, ¡me lleva la chingada! ¡Lo voy a matar!” Todo esto me contaban los que venían del pueblo, yo lo creía; y como me pegaba mucho, pensé que era verdad que iba a venir a matarme.

Para que no me encontrara mi padre, si venía, salí de aquella finca y me cambié de nombre; me puse José Pérez Jolote. Dejé de ser Juan Pérez Jolote. La finca donde había estado trabajando se llamaba Premio. Fui luego a Lubeca; aquí trabajé sólo cinco semanas. Los compañeros de la finca Premio iban a Lubeca a pasear los domingos, y me decían: “¿Andas por aquí?… ¡Va a venir tu papá y te va a matar!”

Con el miedo que le tenía a mi papá, salí de la finca Lubeca y me fui al pueblo de Huixtla. Allí buscaban gente para trabajar en la finca de La Flor. Me enganché, y cuando llegué a la finca, me dijo el patrón: “Yo te voy a dar tu ración y aquí te vienes a dormir, cerca del gallinero, para espantar los animales que vienen en la noche a sacar las gallinas”. Allí me dormía, y despertaba cuando oía ruido, y gritaba para que no entraran los animales. En este lugar trabajé unos tres meses. Aquí anduve con tres trabajadores de Comitán que llevaban mujeres para que les asistieran. Uno de ellos me preguntó: “¿Aquí vas a venir a trabajar, José?” “Sí”, contesté. “No comas allá en la cocina; mejor aquí, con mi mujer”, dijo.

El patrón daba frijol, maíz, panela, café y jabón para lavar la ropa, y la mujer de Comitán que me asistía llegaba a recibir esto, cada ocho días, a la casa del patrón; recibía mi ración y la de su marido. Yo le pagaba cinco centavos diarios porque me hiciera la comida.

Los de Comitán se emborrachaban y se peleaban cada día de raya. Cuando estaban borrachos cambiaban las mujeres unos con otros. Al día siguiente, se empezaban a celar:

—Tú, ¡cabrón! —decía uno—, estás pisando a mi mujer.

—Y tú también estás pisando a la mía.

Luego venía el otro y decía:

—Tú también te estás cogiendo a mi mujer.

Y empezaba la riña:

—¿Preguntamos a José Pérez si no es cierto?

—Él no toma trago y ve lo que le haces a mi mujer, ¡cabrón!…

Me preguntaron a mí.

—Yo no sé… Como no duermo aquí sino en la casa grande, no veo qué pasa en la noche.

—Es que no quieres decirnos.

Claro que sí; no quería decirles para que no se pegaran; pero todo lo había visto, y la mujer que me daba de comer me lo contaba.

De todos modos, se agarraron a machetazos. Las mujeres y yo los mirábamos asustados. Uno quedó muerto y los otros se fueron con las mujeres.

Yo no sabía qué hacer. “Si yo corro —pensé—, van a decir que yo lo maté.” Y allí me quedé, viendo cómo le salía sangre a aquel hombre de los machetazos que le dieron.

Luego que supieron que había muerto uno de Comitán, fueron a dar parte a la presidencia de Mapa,[23] y llegaron los policías a la finca a ver el muerto; y allí me encontraron junto a él y me preguntaron:

—¿Quién lo mató?

—No lo sé.

—¡Cómo no lo vas a saber!, si tú eres el que andas con ellos. Si no vas a decirnos, te vamos a llevar.

—Yo no sé —les dije. Y sin decirme más, me amarraron los brazos con un lazo y me trincaron a un palo. Allí me tuvieron amarrado mientras llegaba la gente de la finca, para ver si yo era el que lo había matado.

Las mujeres de los que trabajaban en la finca decían: “Pobrecito, quién sabe si él lo mató o nomás anda sufriendo”, y me daban pozole para que tomara, pero como estaba amarrado era como si no tuviera manos, y ellas, con las suyas, me lo daban en la boca.

Vinieron los demás y las mujeres me gritaban:

—¡Ay, José, pobrecito, ya te van a llevar! ¡Cómo no lo dijiste claro quién fue!… ¡Di cómo empezaron a pelear!

—Cómo voy a decir, si no lo vi.

Se llevaron al muerto, y a mí me llevaron preso. Llegamos a Mapa y allí dormí en la cárcel.

Al otro día, al amanecer, tomamos el camino de Tapachula. Llegamos, y allí quedé en la cárcel.

Once meses quince días estuve yo en la prisión tejiendo palma. Me pagaban a centavo la brazada. Un señor que era de San Cristóbal, a quien le decían Procopio de la Rosa, me aconsejaba que no vendiera la palma tejida, que costurara el sombrero: “No te sale; haces cinco brazadas, son cinco centavos; y si haces la falda de los sombreros, yo te la pago a tres centavos”. Así, terminaba de coser dos faldas en el día, y me ganaba seis centavos.

A cada preso le daban quince centavos diarios para que se mantuviera; con eso compraba tres tortillas con frijol por cinco centavos; y era lo que comíamos en cada comida. Si quería uno beber café, tenía que trabajar para pagarlo.

Don Procopio tenía cinco o seis compañeros trabajando. Cuando vio cómo era mi trabajo, me empezó a entregar palma tejida en cantidad para que la costurara. Como había luz en el calabozo —así se llama donde dormíamos—, cuando no tenía sueño, trabajaba de noche costurando sombreros; así ganaba algo más y tenía la paga para comer más.

Las mujeres de los presos entraban a la prisión, y sus hombres, para acostarse con ellas sin ser vistos, alquilaban sábanas y chamarros para esconderse, y a todos los que no teníamos mujer nos sacaban del calabozo.

Después, me dijo don Procopio: “Ahora te doy tu palma, para que trabajes por tu cuenta” —porque él era el que vendía a todos la palma para tejer. Él entregaba los sombreros por docenas, para venderlos fuera. Luego, me enseñó a hacer otros sombreros que se vendían a uno cincuenta.

A la cárcel llegaban cada domingo las familias de los que tenían alguno en la cárcel, y me encargaban sombreros para niños y me pagaban cuarenta o cincuenta centavos por cada sombrero.

Después me enseñé a tejer abanicos para ventearse cuando hay mucho calor; y me los pagaban a veinte y veinticinco centavos. Algunos me encargaban más, y a la otra visita ya los tenía hechos. Luego, me enseñé a hacer canastos de palma, de esos con asa.

Con estos oficios que aprendí ya tenía con qué mantenerme dentro de la prisión. Había otros prisioneros que decían que eran de Guatemala; éstos no sabían tejer ni hacían nada, y sólo estaban esperanzados a los quince centavos diarios para comer.

Cuando llegué a la cárcel yo entendía bien la castilla, pero no sabía cómo decir las palabras; aprendí a hacer las cosas sin hablar, porque no había nadie que supiera mi lengua, y poco a poco empecé a hablar castilla.

Se supo en la cárcel que se iba a perder el Gobierno, que lo querían cambiar porque habían matado al Presidente; y para defenderse buscaba gente para el batallón. Dos de los que estaban presos escribieron al Gobierno, y les contestaron que si querían ser soldados los prisioneros, que lo solicitaran al Gobierno. Los otros prisioneros no decían nada, no sabían decir si querían o no irse de soldados; pero el Gobierno aceptó no sólo a los dos que lo habían pedido, sino a todos los que estábamos en la cárcel, y hasta los inválidos salieron de la prisión y vinieron con nosotros.

A las cuatro de la mañana nos fueron a sacar los soldados. Dijo el que llegó: “Que todos los prisioneros se alisten con sus maletas; todos van a quedar libres”. Pero nos llevaron a la estación y nos metieron en un carro de tren donde llevan los plátanos y el ganado. Nos vigilaban los soldados por todas partes; dos de ellos, en la puerta del carro, nos picaban con las pistolas y nos decían: “¡Éntrelee…!”

Yo llevaba cinco sombreros nuevos para venderlos en el camino; creía que todavía los compraban. Llegamos a San Jerónimo; allí nos bajaron del tren y nos metieron a un cuarto. A mí me quitaron mis sombreros para quemarlos, para hacer el café; todos los que iban peludos, les quitaron el pelo; a los que llevaban bastante ropa, se la quitaron y a todos nos dieron unos capototes con las mangas largas.

Al otro día nos fuimos rumbo a México. Oía yo que decían los nombres de los lugares por donde pasábamos: Orizaba, Puebla… Llegamos hasta San Antonio, donde encontramos leña. Nos sacaron de los carros para descansar; hicieron fuego para calentarnos. Era tiempo de elotes; comimos y nos fuimos otra vez al carro, y seguimos hasta llegar a la estación de México. De la estación nos llevaron al cuartel de La Canoa. Al día siguiente nos llevaron a registrar. Nos preguntaron si todos éramos mexicanos o había algunos de Guatemala. Iban dos guatemaltecos que me decían: “Hora que lléguemos nos van a preguntar de dónde somos, y tú también tienes que decir que eres de Guatemala; porque si saben que somos de Guatemala nos echan libres, porque la gente de Guatemala no pertenece a México, y así, no vamos a entrar de soldados”.

Llegó el que venía preguntando, y gritó:

—¡A formarse!

Ya que estábamos formados, preguntó:

—¿Hay hombres guatemaltecos aquí?… ¿Quiénes son de Guatemala?…

—¡Aquí estamos presentes! —dijo la gente de Guatemala.

—¡Entonces, apártense!

Se formaron aparte los guatemaltecos. Como yo sé que no soy de Guatemala sino que soy chamula, de aquí, no quise el consejo que me dieron aquellos hombres, y me quedé con la gente de México. A los guatemaltecos los echaron libres y les dieron pasaje para que se fueran a sus tierras. A los inválidos y lastimados también los dejaron libres. Sólo nos quedamos los que estábamos buenos.

Nos llevaron a un cuartel donde miran la estatura de uno; allí nos encueraron y todos encuerados nos vieron. Al que era pinto, como los de Ixtapa o los de San Lucas,[24] lo dejaban libre porque no servía para soldado. A ésos no los admitía el Gobierno. Tampoco a los que tenían nacidos[25] o incordios. Sólo debían quedarse los que tenían limpio el cuero; y como yo tengo limpio mi cuerpo, sin ninguna lastimadura, allí me dejaron entre los que iban a la cuenta.

A los que nos quedamos, nos empezaron a dar sueldo: veinticinco centavos diarios, y la comida. A los pocos días empezaron a llegar los huaraches, luego vinieron los zapatos, y a cada uno nos iban dando. Luego vinieron los quepis, los máuseres con balas de palitos, y, ya uniformados, nos pagaron cincuenta centavos diarios y la comida.

Empezamos a hacer instrucción desde las cuatro hasta las seis de la mañana. Los cabos, sargentos primeros, sargentos segundos, tenientes, subtenientes y capitanes, todos allí nos juntaban y nos hacían marchar. A las seis tomábamos café. Éramos ciento veinticinco, de todos los pueblos; porque en todos los pueblos hay cárcel… Nos nombraron el “Batallón 89”.

A los pocos días nos dijeron cómo íbamos a manejar las armas y cómo íbamos a agarrarnos a balazos. Nos formaban, unos adelante y otros atrás, y nos decían: “¡Pecho a tierra!” Otras veces nos acomodaban a unos de rodillas y a otros parados. Frente a nosotros se formaban otros compañeros de nuestra misma gente, igual que como nos ponían a nosotros. Luego nos decían: “Ése es el enemigo; así vamos a hacer cuando vayan con el enemigo… Ahora: ¡Preparen! ¡Apunten!… ¡Fuego!” Apretábamos el gatillo, tronaba, y ahí nomás caían los palitos que salían de los máuseres. Como era para ensayar, las balas no eran de verdad.

Nos decían:

—Vamos a hacerlo otra vez: ¡Un paso adelante!… —y caminábamos—. El de adelante, pecho a tierra; el que le sigue, de rodillas; y el de atrás, parado.

Esto lo hacíamos con tiempos, dando tres pasos adelante; luego nos retirábamos, cada uno a sus lugares. Lo repetíamos todos los días, con las armas en la mano.

Después ya nos dieron parque con bala, que era verdadero; cincuenta cartuchos a cada uno. Y entonces empezamos a ganar un peso diario. Cuando nos dieron los cartuchos con bala ya no los tronábamos, sólo hacíamos instrucción como nos habían enseñado en un principio.

Poco tiempo después salimos a encontrar a Carranza por donde venía. Antes de salir, llegó al cuartel un cura padrecito, y nos formaron a todos. Se paró en una silla, y nos dijo: “Bueno, batallones —todos nos hincamos de rodillas—, hoy les vengo a decir que mañana o pasado tomamos el camino, porque viene cerca nuestro enemigo. Cuando estén en la lucha no van a mentar al diablo ni al demonio; sólo van a decir a toda hora, cuando amanece, cuando anochece, estas palabras que voy a decir; óiganlas bien: ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Porque ella es la Patrona de México, porque es la Reina de México y ella nos librará de nuestros enemigos cuando entremos a los balazos”.

Al otro día tomamos camino. Nos embarcaron en el carro, ya con las armas; y en el tren nos dijeron que íbamos rumbo a Aguascalientes. Por el camino oíamos que tronaban los cañonazos y entre el enrejado del carro veíamos a la gente, vestida de amarillo, que corría por los montes. Mis compañeros decían: “¡Qué alegre es donde vamos!” Algunos de ellos llevaban guitarra, tocaban y cantaban; iban contentos.

Paramos en Aguascalientes; de ahí fuimos a Zacatecas. Y allí nomás nos quedamos. Íbamos más adelante; pero ya no podía pasar el tren. Nos sacaron de los carros y nos metieron en una casa que tenía un gran sitio y nos dieron de comer. Estuvimos allí algunos días. A las cuatro de la mañana nos levantaban y nos daban una copita de trago con pólvora; esto era todas las mañanas. Después nos daban café y almuerzo. Los que llevaban mujer estaban contentos; con sus guitarras cantaban canciones y reían. “Ya estamos bien, y pasado mañana nos vamos a la fiesta”, decían muchos.

Llegó el día de salir a darnos de balazos.

Allí estaba un cerro, junto a Zacatecas, y una lomita abajo del cerro. Se veía la artillería con los cañones mirando al cerro. Debajo del cañón rompieron la tierra; hicieron una cueva, y allí hacían la comida.

Pasábamos por un llano a las nueve de la mañana, para subir al cerro, cuando oímos que dijo el general: “¡A extenderse!” Tocó la corneta, y nos desparramamos por el llano. Allí estaba el enemigo, en la punta del cerro; porque nos venían los balazos de arriba. Nosotros empezamos a echarles desde abajo; pero como no veíamos dónde estaban, y ellos nos miraban y nos tenían bien apuntados, quedaban muchos muertos de nuestros compañeros. Los artilleros echaban cañonazos sobre aquel cerro. Otros pasaron adelante y subieron al cerro por un lado; y así se retiraron un poco los enemigos. Ya en la noche, sin haber tomado agua, anduvimos juntando a los heridos. Uno me decía: “Llévame a donde están los artilleros, porque ya no puedo… Lleva mi máuser”. Llegamos con los artilleros. A mí me empezó a doler la garganta; tomé agua, pero no me bajaba; comía, y ni la comida me pasaba bien. Y al echar los cañonazos, se me descompusieron los oídos.

Me llevaron al cuartel de Zacatecas y allí me embarcaron para Aguascalientes. Aquí me tuvieron en el hospital dos días, y al tercero, salí con otros heridos hasta el hospital de México, donde por poco me muero del dolor de los oídos; primero me salía sangre, y luego me salió pudrición. Entonces estuve algunos meses en el hospital, y no me dejaron salir sino hasta que estaba bien sanado.

Los que ya estaban curados empezaron a decir: “Quién sabe cómo nos va a ir, porque nos vienen a comer, y no sabemos qué clase de gente nos va a venir a comer”.

Los heridos y enfermos se ponían a llorar porque ellos no podrían salir; porque no podrían correr; porque a ellos sí se los iban a comer. Decían que eran los carrancistas los que venían comiendo gente.

Al poco tiempo entró a México Carranza; oíamos en el hospital que pasaban tronando los balazos; oíamos los gritos de los que pasaban por la calle: “¡Viva Venustiano Carranza! ¡Chingue a su madre Victoriano Huerta! ¡Que muera Francisco Villa! ¡Que muera también Emiliano Zapata!…”

Sólo le echaban vivas a Carranza. Y nosotros, ahí en el hospital, nos mirábamos unos a otros, sin poder salir.

Al otro día, que llegaron los carrancistas, fueron al hospital para ver cómo estaban los heridos y los enfermos. Llegaron con los jefes, nos saludaron y nos preguntaron: “¿Cómo están? ¿Qué les pasó? ¿Ya están sanando?… Ahora estamos aquí nosotros; ya somos compañeros”. Los que habían llorado hablaron primero: “Nos dijeron que venían comiendo gente los carrancistas”. “¡Qué vamos a comer!…, si no somos comedores.” “Entonces, ¿no es verdad que nos van a comer?” “No, no los vamos a comer.” Y se pusieron contentos los heridos y enfermos. “Tengan dos pesos —dijeron—, y no tengan miedo.” Y nos dieron dos pesos a cada uno.

Estuve en el hospital hasta que sané. Salí libre y fui a Puebla. Trabajé quince o veinte días ayudando a los albañiles a cargar cal y ladrillos, y a los carniceros a traer los carneros y chivos de las haciendas, para la matanza, y como estaba con ellos arrimado, no me pagaban nada.

Salí para Tehuacán de las Granadas; iba solo y a pie. Cuando llegué a Tehuacán, un señor me dio posada; era carnicero. Ya había yo tratado con los matanceros y pensé que no eran gente mala. Estuve sirviendo con él cinco meses.

El señor papá del matancero cortaba la carne a las dos de la mañana, y a esa hora iba a la carnicería y me llevaba con él, porque como era sordo no oía, al pasar frente al cuartel, cuando el centinela le gritaba: “¡Quién vive!” y tenía miedo de que lo mataran si no contestaba. Yo tenía que contestar al centinela: “¡Carranza!”, y pasábamos. Nos dejaban pasar frente al cuartel, sin detenernos.

Al llegar a la carnicería, me decía aquel sordo: “Te puedes acostar a dormir ahí; te voy a despertar cuando amanezca”. Yo dormía, y él cortaba carne por kilos, por medios y cuartos de kilo. Ya que amanecía estaba toda la carne cortada. Me despertaba; tenía ya hecho el café con leche, un vaso para él y otro para mí. Después venían los compradores de carne, y él despachaba lo que pedía la gente. A los que venían a hablar con el señor yo les contestaba. Cuando terminaba la venta, él volvía a su casa solo; entonces ya era de día y lo veía la gente; el centinela ya lo conocía y no le gritaba: “¡Quién vive!” A mí me dejaba en la carnicería a barrer y lavar la mesa. Cuando terminaba yo, iba a la casa y almorzaba; luego me iba a traer agua y a hacer los mandados y todo lo que se necesitaba en el día. Así pasé cinco meses, acompañando todos los días a aquel señor sordo a la carnicería.

En aquella casa donde trabajaba, me daban solamente el vestido y la comida. Yo quería ganar más dinero y fui a hablarle al capitán, en el cuartel de Tehuacán, para darme de alta. “¿No quiere usted darme de alta, señor capitán?” “Con mucho gusto, ¿cómo te llamas?” “Yo me llamo José Pérez.” Me dieron mi chompa,[26] un pantalón, el quepis y además uno cincuenta. Cuando supieron en la casa donde trabajaba yo que ya estaba de soldado, me fueron a buscar al día siguiente. El viejo sordo habló con el capitán y le dijo: “No se lleven mi muchacho, porque lo quiero bastante; lo trato bien, nunca lo regaño… Pregúntele usted”. “¿Es verdad?”, me preguntó el capitán. “Es —le dije—; sólo me salí de su casa porque quería ganar más, pero el señor no me regaña, me da mi comida y mi ropa.” “Pero si te da de comer bien, te da tu vestido y no te regaña…, pues vete con el señor. ¿Qué más quieres?… Bien comido, bien vestido… Haz de cuenta que es tu papá; allí duermes bien…, tranquilo…, tienes casa. Porque aquí no sabemos cuándo salimos, ni cuándo quedaremos muertos en el campo. Este viejito me da lástima, porque llegó llorando, pidiéndome que vuelvas. ¡Vete con él!…” Me dio cinco pesos el capitán, y me fui con el señor sordo.

Después de aquello, sólo estuve ocho días en la casa del carnicero; porque un día que volví a salir vi a una mujer que anduvo con uno de mis compañeros, cuando andábamos con Victoriano Huerta. Cuando me vio por la calle, me dijo: “¡Y diai, José!, ¿dónde andas?” “Aquí estoy, pasando la vida. ¿On tá tu Daví?” “Ya se quedó muerto en la batalla. Ya me voy para mi tierra. Si quieres, vámonos, yo te llevo; traigo dinero y pago tu pasaje.” Y me fui con la mujer de Daví hasta Oaxaca. Me había dicho que allí se quedaría ella y que yo seguiría para mi pueblo. Cuando llegamos a Oaxaca en el tren, me llevó para su casa; allí dormí una noche.

Al día siguiente, salí para tomar mi camino. Preguntaba por dónde iba el camino para San Cristóbal las Casas, y nadie me sabía dar razón; preguntaba a muchos y todos me decían que no sabían.

Cansado de caminar por la ciudad, fui al cuartel a darme de alta. Apuntaron mi nombre; y me hice carrancista otra vez. Estuve ocho días en Oaxaca; luego mandaron llamar a la gente del cuartel, para México; y regresé. Nos despacharon para Córdoba; de ahí nos mandaron a un pueblecito donde habían entrado los zapatistas a robar. Nos quedamos a cuidar el pueblo. Estuvimos seis meses de guarnición. Allí fue cuando empecé a probar mujeres por la verdad.

Era yo asistente de un teniente. Cuando andaba franco, iba a tomar pulque a la plaza, donde se ponía a vender una vieja con la cabeza blanca. La mujer que vendía el pulque me preguntó una vez:

—¿Tienes mujer?

—No señora, no tengo mujer.

—¿Y por qué no te buscas una?… ¡tantas muchachas que hay aquí!

—Es que no sé qué cosas le voy a decir.

—Pero ¿quieres mujer?

—Sí.

—¿Ya sabes cómo es la mujer?

—No señora, no he sabido cómo es la mujer.

—Si quieres, vamos para mi casa.

—Bueno, vamos.

Aquella vieja levantó sus cosas, y me llevó a su casa. Cuando llegamos, me dio de comer; luego que acabamos de comer, me llevó para su cama, y “a darle cuerda”… Luego que terminamos, regresé para mi cuartel. “Ora ya viste donde está mi casa, cuando quieras, ahi vienes.”

Después, todas las tardes llegaba yo a la plaza, y me llevaba a su casa.

Una vez le pedí permiso a mi teniente para que me dejara dormir con ella. Él me dejó ir. Volví a la plaza, y esperé que recogiera sus jarras y la olla del pulque. Y esa noche fui a quedarme con ella hasta el otro día.

A la mañana siguiente volví al cuartel. El teniente me preguntó: “Bueno, qué: ¿es muchacha donde tú llegas a dormir?” “No —le dije—, es vieja, ya tiene la cabeza blanca.”

Después de aquella noche, cada vez que ella quería que yo fuera, llegaba al cuartel, y preguntaba a las criadas que nos hacían de comer: “¿Está José?” No sé si estará —le contestaban—; entre usté a ver”. Entraba, y cuando la veía yo, entonces le hacía el alto con la mano, para que no me hablara delante de los compañeros; me daba pena que la vieran tan vieja. Yo me levantaba e iba a hablar con ella, y entonces me decía: “Te espero hoy en la noche”. Y yo iba.

Se cumplieron los seis meses y nos despacharon para otro pueblo. La vieja que vendía pulque se quedó.

Fuimos a Córdoba de nuevo y estuvimos un mes; luego fuimos a Pachuca, donde estuvimos dos meses. En seguida nos mandaron a Real del Monte, donde sólo veinte días estuvimos; no aguantamos más, porque hacía mucho frío, y volvimos a Pachuca otra vez, de donde salimos para un pueblo donde nos atacaron los villistas.

Entraron en la madrugada. Nosotros estábamos dormidos, y el centinela también, cuando despertamos, porque tronaban los balazos. Salimos corriendo, pero nos tiraron. Nosotros éramos sesenta y cinco. Algunos quedaron muertos, otros corrieron, y veinticinco quedamos prisioneros en manos del general Villa. Nos preguntaron que por qué nos habíamos metido de carrancistas; yo contesté:

—Es que nos trajeron a fuerza los huertistas; y ahora que entró Carranza nos cambiamos.

—¿De dónde eres?

—Soy chamula.

El que me preguntaba, que era teniente, le dijo al general Almazán:

—A estos pobres los trajeron forzados.

—Ahora, ¿qué quieren? —nos dijo un viejo bigotón.

—Lo que yo quiero es andar con usted.

—¿Y ustedes? —les dijeron a mis compañeros.

—Así como dice este compañero; nos vamos a andar con usted.

—¡Pero de veras!; no después se vayan a pelar, porque les metemos bala.

—No señor, no nos vamos a pelar, aquí vamos a andar con usted.

—Donde vamos a entrarle a los balazos los vamos a despachar primero, para ver si de veras son hombres —nos dijo.

Nos dieron de alta otra vez, nos volvieron a dar las armas y nos regalaron cinco pesos a cada uno. Y quedamos con los villistas. Pero no fue verdad que nos iban a despachar por delante donde iban a atacar. Un teniente me pidió a mí de asistente, se llamaba David León. “Mira, José —me dijo—: si me quieres a mí yo te pido de asistente.” “Usted lo que diga, señor”, le dije. “Bueno pues, te voy a pedir con el jefe.” Fue a pedirme y el general aceptó.

La tropa salía a andar donde quería, para buscar y traer qué comer; yo me quedaba con las mujeres. Ellos salían del campamento cada tres o cuatro días y se iban a los pueblos, por los caminos: y yo, cuidando a las viejas, haciéndoles los mandados, andando con ellas. Me daban de comer y me asistían bien.

Una vez que estaba yo cuidando las bestias, vino una mujer de uno de los soldados, y me dijo: “Oyes, José, ¿quieres?, vamos a bañamos al río”, y como ésta sí era muchacha, fui con ella. “Quítate el vestido”, me dijo. Ella ya se lo había quitado. Nos metimos al río, y ella empezó a jugar echándome agua, tres veces; luego, yo le empecé a echar. Y como ella me siguió echando, fui a abrazarla, y entonces supe lo que era, lo que quería. Y salimos a la orilla del río… Después, quedamos en que nos veríamos en el monte. “Cuando quieras —dijo— nos vamos al monte.” Por eso, cuando le daba de comer a las bestias me iba al monte, donde ella me esperaba.

Así anduvimos por los campos y los montes, donde podían comer las bestias, hasta llegar a una hacienda que se llama Matamoros de la Azúcar; allí había caña y tenían fábrica de aguardiente. Cuando llegamos no había gente, habían corrido porque nos tenían miedo; todos se huyeron, porque eran carrancistas.

Estuvimos en aquella hacienda ocho días, comiendo guayabas, chupando cañas y bebiendo agua, porque no había más qué comer. Salimos después para Huajuapan de León, y allí estuvimos seis meses.

En este pueblo nos esperó la gente, no huyeron porque eran villistas.

Todo el dinero que llevaban nos lo dieron en sueldo a la tropa para comprar lo que quisiéramos, y cuando se les acabó, empezaron a sellar papel rayado. Para ir al mercado a comprar lo que uno quería, pagaba con el papel rayado. Estos papeles sólo los recibían en el pueblo, en otras partes no los querían recibir, porque no valía nada. Otros pedían fiado. Los jefes decían : “Ya viene el dinero”. Y se acabó todo lo que tenía el pueblo, y no podíamos comprar en otras partes porque no querían el papel sellado.

El general Almazán nos reunió a todos, soldados, tenientes y capitanes, y nos dijo: “Ya todos los pueblos y haciendas los han tomado los carrancistas; yo me voy; porque no tenemos pueblo libre para poder entrar. Yo no quiero comprometerlos; a ver qué rumbo agarro. Pueden irse, o quedarse aquí; o si quieren ir a entregarse con las fuerzas de Carranza que están en Tehuacán, pueden hacerlo”.

Decidimos ir rumbo a Tehuacán, y salimos de noche. Caminábamos por los cerros, y por los montes, durante toda la noche, y cuando llegaba el día nos metíamos a dormir, para que comieran las bestias. Al entrar la noche, tomábamos el camino otra vez. Llegamos a una hacienda cerca de Tehuacán, y de allí mandaron un escrito para la gente de Carranza, que estaba en el pueblo. En aquel papel decía que si querían recibirnos; que éramos ciento cincuenta hombres villistas que iban a entregarse en las manos de Carranza. El general Almazán nos había acompañado hasta aquella hacienda, y cuando regresó el que fue a dejar el mensaje al pueblo de Tehuacán, nos dijo: “Váyanse a entregar; yo no los acompaño porque si me entrego, tal vez me vuelan la cabeza”. Él se fue de noche, y nos dejó allí a los ciento cincuenta hombres. Así que amaneció, tomamos camino para Tehuacán.

Nos vinieron a encontrar al camino los carrancistas, y nos topamos con ellos como a una legua fuera del pueblo. Llegaron con los máuseres en la mano, apuntándonos, y nosotros los recibimos con nuestros máuseres con la culata para delante. Cuando nos juntamos, nos echaron por delante y nos llevaron al cuartel. En la puerta nos recogieron las armas, y nos dejaron todo lo demás. Nos metieron al cuartel y nos encerraron. Nos preguntaron que por dónde habíamos estado, y nosotros les contamos los lugares por donde anduvimos.

Al otro día nos juntaron y nos dijeron: “Hora que ya están aquí rendidos y que ya entregaron las armas, ¿qué es lo que quieren? ¿Quieren seguir de carrancistas? El que no quiera seguir, puede salir libre, puede volver a su tierra a trabajar”. Yo dije: “No quiero seguir porque quiero trabajar en el campo”. Los que quisieron seguir de carrancistas se dieron de alta de nuevo.

—¿Para qué rumbo quieres ir? —me dijeron.

—Yo quisiera ir a Veracruz —dije. Porque quería conocer, ya libre, aquel pueblo. Quería andar libre, sin ser soldado.

—Te puedes ir allá, te vas en el tren. No te cuesta nada.

Me dieron mi boleto y veinticinco pesos; además, me dieron mi libertad.

Llegué a Veracruz, estuve cuatro días paseando, sin trabajar. Me sentaba en una banca del jardín para ver a la gente, venían los que andaban repartiendo papeles y me daban; yo ya sabía leer; les había preguntado a los que saben, en el cuartel me daban mis lecciones pero no me entraban, y preguntando, preguntando por donde caminaba, me fui enseñando. Luego, vino un señor a preguntarme si quería trabajar en una finca que se llamaba Santa Fe; le dije que sí. Me llevaron en un vaporcito en el que solamente podíamos entrar doce cristianos y que hacía muchos viajes para llevar gente a trabajar cortando y limpiando caña en aquella finca.

Trabajé nueve meses. Me pagaban dos cincuenta y la comida. Ya que no quise estar allí, me fui a otra finca que se llamaba San Cristóbal, donde trabajé tres meses en las milpas, y cuando ésta tampoco me gustó, me vine para mi tierra.

Cuando llegué a Tuxtla tenía ciento cuarenta pesos. Pedí posada en una casa:

“Buenas tardes, señora.” “Buenas tardes.” “¿No me da aquí una posada para quedarme?” “Cómo no, ¿quiere usté pasar pa dentro?” “No, aquí nomás me voy a quedar.” Vino luego otro compañero, y nos quedamos a dormir juntos los dos.

Ya estaba yo durmiendo, cuando entraron dos ladrones, y cuando vine a sentir, estaba montado sobre mí uno de ellos; yo boca arriba y él me tenía la pistola en el pecho: “¡A ver la pistola! ¡Qué armas porta!” Yo le dije que no tenía ninguna arma, ni pistola ni cuchillo. “¡Entonces el dinero! ¿Dónde está?, ¡cabrón!” Y me quitaron los ciento cuarenta pesos que tenía debajo de mi cabecera. A mi compañero, el otro ladrón le puso un cuchillo, y también le robó lo que traía.

Amanecí sin dinero; triste estaba yo sin un centavo, sin qué comprar mi comida. Le dije a la señora que me había dado posada que los ladrones me habían robado mi dinero. “¿Y qué tanto tenías?” “Ciento cuarenta pesos.” “¡Ah, pobrecito!”, me dijo. Y me regaló cincuenta centavos.

Estuve triste y me enfermé. Me cogió dolor de cabeza, dolor de estómago y diarrea. Después, ya no me di cuenta. La señora llamó a la policía y le dijo que en su casa estaba un indito muriéndose. Vinieron y me llevaron para el hospital, y allí me estuvieron curando seis meses.

Cuando medio sané, empecé a ir a la plaza por lo que necesitaban en el hospital para los enfermos, y me pagaban un peso al día y la comida. Estuve un mes trabajando. No me dejaban volver a mi casa porque no estaba bien aliviado. Una vez, le dije al que estaba cuidando los enfermos: “Yo me quiero salir ya de aquí; quiero volver a mi tierra”. “¿Aguantas a llegar a tu tierra?” “Parece que sí aguanto.” Me dieron mis treinta pesos, y me vine caminando para mi tierra.

De Tuxtla vine a quedarme a Ixtapa, y de Ixtapa para mi casa hice medio día de camino.

Llegué a mi casa y saludé a mi papá; ya no me conocía. A mí se me había olvidado hablar la lengua, poco era lo que entendía. Me preguntó mi papá que quién era yo, que de dónde venía.

—¡Si ya no me conocen!… ¡Soy Juan!

—¿Qué?…, ¡todavía vives! Entonces, si eres Juan, ¿dónde has estado?… Fui dos veces a buscarte a la finca.

—Salí de la finca y me fui para México de soldado. Esto se lo decía yo hincado de rodillas.

—¿De veras te fuiste de soldado?

—Sí, papacito.

—¡Ay, hijo de la chingada! ¡Cómo no te llevó la chingada de una vez!

—No, porque Dios me cuidó.

Llamó entonces a mi mamá.

—¡Hija, vení a ver a tu hijo Juan! ¡Aquí vino a resucitar ese cabrón!

Vino mi madre y le dijo mi papá:

—¿Lo conoces a éste?

Yo le dije, hincándome de nuevo:

—¡Yo soy Juan, mamacita!

Mi madre se puso a llorar y dijo a mi padre:

—¡Ves cómo volvió nuestro hijo ya hombre!… Eras tan malo que tuvo que irse porque le pegabas mucho.

Mi padre dijo:

—Está bien que volvió, ¡qué vamos a hacer!… Entra para dentro.

Me dieron una silla; me senté. Me les quedé viendo… No pude platicar con ellos, ya no podía hablar bien el idioma.

Llamaron a mi hermano Mateo y a mi hermana Nicolosa para que me vieran:

—¡Vengan; que volvió Juan el huyón!

Vinieron mi hermano y mi hermana a saludarme, pero yo no podía hablarles, sólo los miraba. Ellos no me conocían porque chico me fui, chicos los dejé.

—Es su hermano mayor el huyón…; el que se fue porque le pegaba mucho su papá —les dijo mi madre.

Entonces mi hermana me dijo:

—Nosotros creíamos que te habías muerto.

—¿Yo?, ¡no! Porque Dios me cuidó; ¡gracias a Dios!

—Gracias a Dios que te volvimos a ver la cara.

Yo les hablaba palabras en castilla y palabras en la lengua, porque no podía decirlo todo en la lengua. Ellos se reían de mí porque no decía bien las cosas en la lengua. Y aquí me quedé, a vivir otra vez en mi pueblo.

La primera noche desperté cuando mi padre, inclinado, soplaba sobre el fogón. Sentí temor de que se acercara a mí, y, lleno de furia, me despertara de una patada. Pero no lo hizo, ¡ya era un hombre! Mi madre bajó de la cama y le dio el agua para que se lavara las manos. Ella se lavó también, y empezó a moler en la piedra el maíz cocido para las tortillas.

Todos nos sentamos alrededor de la lumbre para calentarnos, y yo me quedé mirando las llamas… cómo envolvían el comal en que se cocían las tortillas.

Mi padre empezó a hablar de las cosas que se decían en el paraje. A Rosa, la mujer de Mariano, se la habían llevado los mayores al pueblo. Decían que la habían visto con un muchacho en su casa, cuando Mariano andaba trabajando; que ella lo llevó para que durmieran juntos los días que iba a estar Mariano trabajando en las fincas.

Mi madre dijo: “¡Cómo hay mujeres malas!, por eso los hombres les pegan. Hora que tenemos aquí a nuestro Juan no quiera Dios que le toque una mala mujer”.

Mientras mi madre hacía las tortillas, recordaba yo muchas cosas que ya se me habían olvidado; los sueños de mi madre, las cosas que los viejos cuentan, las penas y las alegrías de todos…

Pasadas tres horas, el día empezó a aclarar; el sol se apareció detrás de los montes. Mi madre puso unas brasas en el incensario de barro y salió a recibir los primeros rayos del sol; echó copal al brasero, se hincó, besó la tierra, y pidió al sol salud y protección para todos.

Volví a Chamula el 14 de agosto de 1930; al otro día era la fiesta de Santa Rosa, y me dijo mi padre: “Así como andas vestido no le vas a gustar a la gente; es mejor que te mudes de ropa”.

Me quitaron mis trapos y me dieron un chamarro de lana que me cinché al cuerpo con un cinturón de gamuza, sobre mi calzón y mi camisa de manta. Ya era de nuevo chamula.

Pero no me hallaba con este vestido; tenía miedo de salir de mi casa, no quería que me vieran. Estaba triste y no fui a la fiesta.

Los primeros días estuve en la casa, ayudando en lo que se necesitaba. Iba a traer leña todos los días, limpiaba la milpa, removía el corral de los carneros.

Yo estaba triste; ya no sabía vivir como chamula. Y entonces pensé: “¿Para qué vine a mi pueblo? ¿Qué me hizo venir? Si no pude estar aquí cuando era chico… Ahora que todo lo veo tan raro, que no puedo hablar como la gente y que se me han olvidado las costumbres… ¿qué voy a hacer?… Me da vergüenza vestirme como chamula, y si me visto así me veo feo… No puedo salir al pueblo; siento que me miran mal, que hablan de mí…”

Mi padre había oído lo que decía la gente cuando me veían: “Mira, ya vino Juan, dicen que anduvo matando gente, anda muy aladinado”.[27]

Yo ya no quería estar en mi pueblo; pero tampoco pude irme otra vez.

Y me quedé en la casa, trabajando, oyendo a mi madre hablar la lengua. Y así estuve muchos días, junto a ella, como si hubiera sido un niño. Me daba gusto pensar que ya tenía yo mamá otra vez. Y empecé a sentirme de nuevo contento, junto al calor de la lumbre que ardía en medio de la casa.

Luego vino la fiesta de San Mateo (Corpus Christi). Todos los de mi casa fueron al pueblo; pero yo no quise ir y me quedé.

Más tarde vino la fiesta del Rosario y tampoco fui. No quería que la gente me viera vestido como chamula sin que pudiera yo hablarles.

En Todos Santos fui a San Cristóbal con mi padre, a pedir un garrafón de trago para la fiesta. Entonces estuve con todos los de mi casa. Era la primera fiesta a la que iba. Mi padre me decía lo que debía yo de hacer en cada caso.

Se hicieron los preparativos. (En el tapanco y dentro de un cajón, se guardaban los trastes para poner la comida a las ánimas; allí quedaban guardados todo el año y sólo se sacaban en este día. Al terminar la fiesta se asoleaban para que no se pusieran negros y se guardaban de nuevo.) Sacaron del cajón los setz[28] para servir el caldo y la carne con repollo, los boch[29] para el atole agrio y un platito para la sal.

Uno de mis hermanos fue al pueblo para tocar la campana del barrio y llamar a las ánimas. Yo fui con mi padre al panteón, limpiamos las yerbas de las tumbas de nuestros parientes, y para marcarles un caminito en dirección a la casa para que no se perdieran sus ánimas cuando fueran por su ofrenda; este caminito, que sólo se comienza en el panteón, se termina con un pedacito que señala la entrada de la casa. “Aquí, en esta casa —dijo mi padre—, murieron mis padres y los padres de mi padre; allá, a aquella otra, irán las ánimas de los padres de mi madre, porque allá vivieron y allá murieron.”

En cada casa había una mesa con la comida para las ánimas. La mesa para las ánimas de nuestros parientes tenía flores hembras potze nichín[30] y juncia.[31] A las ánimas se les ponían dos pedazos de carne cocida en caldo con repollo, tres pilabil,[32] tres chenculbaj[33] y un huacal[34] de pajalul,[35] para cada una.

A mi madre le ayudaron a preparar la comida y a ponerla sobre la mesa.

Sólo llegarían las ánimas de los que heredaron bienes a mis padres; los que no dejaron nada no fueron llamados.

Mi madre llamó a las ánimas por su nombre, a sus padres, a sus abuelos, a los padres y abuelos de mi padre, y les dijo: “Vengan a comer, vengan a sentir el sabor, vengan a sentir el humo de lo que ustedes comían”.

Por la noche fueron a prender velas en las casas donde murieron otros parientes. Yo me quedé en la casa nueva, donde no iría ninguna ánima. Teníamos allí un garrafón de aguardiente. Conmigo estaban mis hermanos y ellos se durmieron pronto.

En todas las casas había candela, y de seguro estaban allí las ánimas que habían salido a visitar a sus parientes. Llegó mi padre con sus hermanos, cuñados y conocidos a tomar trago. Tomaron una copa y empezaron a hablar. Uno de los viejos que venían con mi padre dijo:

—Qué solo se ha quedado Chultotic.[36]

”La madre de Chultotic es Chulmetic.[37] El padre de Chultotic ya no vive; ni él ni su ánima llegan a este mundo. Murió hace mucho tiempo. La Virgen Chulmetic lloró mucho cuando murió su señor. Entonces, su hijo Chultotic le dijo:

”—No llores, madre, que mi padre volverá a los tres días; en cambio, si lloras, no volverá nunca más.

”Chulmetic lloró mucho sin oír las razones de su hijo, y el padre del sol no regresó más. Si nuestra madre Chulmetic no hubiera llorado, todos los hombres y mujeres que mueren volverían al tercer día después de muertos. Por eso todos los días va Chultotic al Olontic a ver a su padre y a los que han muerto en cada día y que ya no volverán; sólo sus ánimas salen hoy a visitar a sus parientes.

”El padre de Chultotic es el que da los castigos a los muertos: a los que robaron y pegaron les quema las manos; a los que engañaron a sus maridos o esposas, y se buscaron amantes, les quema con un fierro ardiendo sus vergüenzas. Los que mataron un hombre o una mujer, reciben los castigos de sus propias culpas y los que debía recibir, por las suyas, el matado…”

Tomaron otra copa y se fueron a otra casa donde había comida para otras ánimas. ¡Qué larga se me hizo la noche!

Cuando amaneció, fueron mis hermanos a recoger los platos a la casa donde llegaron las ánimas, y al mediodía se distribuyó la comida que las ánimas habían dejado.

El día 3, fui muy temprano a San Cristóbal para pedir dinero al habilitador de la finca El Escalón, y me dieron cincuenta y cuatro pesos. Regresé a la casa con el dinero, compré mis caites[38] y mi sombrero. Entregué a mi papá cuarenta y nueve pesos para que me los guardara, y le dije: “Si los desquito bien, son para nosotros; pero si no está bueno el trabajo, regreso y devolvemos el dinero”.

El día 5, cogí camino para la finca. El caporal, montado a caballo, nos llevaba. Éramos muchos. Algunos iban bolos,[39] otros querían huirse porque no les habían dado lo que iban a desquitar; unos iban a pagar con trabajo las deudas de sus padres ya muertos, y otros las multas que el enganchador entregó por ellos al presidente de San Cristóbal, que los había metido a la cárcel por andar algo noche por las calles.[40]

Tres se huyeron. Llegamos a la finca. Estaba bueno el trabajo y me quedé a desquitar lo que me habían dado. Poco más de un mes estuve, y así que ya no debía nada, volví a mi casa.

Cuando llegué, me encontré con que mi padre vivía en el pueblo de Chamula; se había mudado del paraje. Ya era primer gobernador. Había gastado los cuarenta y nueve pesos para recibir su cargo. Compró maíz, ocote y un garrafón de trago.

En el mes de febrero fui a su casa del pueblo:

—¿Ya viniste? —me dijo.

—Sí, papacito.

—Ya ves que ahora me han nombrado gobernador, y el dinero que me habías dejado lo gasté comprando mi maíz, para poder vivir aquí en el pueblo; ya te lo devolveré después.

Para gobernar al pueblo, para arreglar a la gente, para hacer justicia, cada vez hay que tomar aguardiente. En el cabildo se reunían las autoridades y todos tomaban cada vez que tomaba el presidente. Todos los que pedían justicia, todos los que tenían delito, llevaban a las autoridades uno o dos litros de aguardiente. El presidente tomaba y tomaban también las autoridades. Cuando conforman a los hombres que se pegan, cuando apartan a los hombres de las mujeres con quienes han vivido, cuando hay que repartir la tierra entre los hijos de los que se han muerto, cuando hay que devolver las tierras que se han vendido, todo se arregla con trago, todo es una borrachera.

La justicia se hace en todas partes; en el cabildo, en la casa del primer gobernador, en la plaza frente a la iglesia. Cada autoridad que conforma a los que se pelean recibe, en cambio, aguardiente. Cuando mi padre era primer gobernador, los que querían justicia iban a su casa y allí estaban también los alcaldes y regidores. Cuando se hacía justicia en la casa del primer alcalde, allá iban el primer gobernador y otras autoridades. Cada uno de los que tenían culpa llevaba aguardiente y decía: “Ya ves qué tanto es mi delito; usted me perdona y no lo vuelvo a hacer otra vez”. Recibían una o dos botellas de trago, y se lo tomaban. Poco después se presentaba otro, averiguaban el delito, lo regañaban las autoridades, y recibían más trago. Otros se presentaban para pedir mujer, y más se emborrachaban. Al cabildo llegaban, todos los días, los barriles de aguardiente que el secretario vendía y todos los días llegaba mi padre borracho, pero ahora ya no le tenía yo miedo. Él me decía:

—Mira, Juanito, ve las muchachas, a ver cuál te gusta; ahora que estamos en el pueblo, ahora que soy autoridad… y me dices y la vamos a pedir.

—Sí —le decía yo—, pero ahi será después porque no tengo dinero.

—Aunque no tengas dinero; como yo gasté los cuarenta y nueve pesos que me dejaste, vamos a vender el maíz que tengo aquí, que son varias fanegas y que compré con tu dinero.

—Si es así de verdad…

Le dije cuál era la mujer que me gustaba: una que vivía cerca de mi casa y que miraba todos los días.

—Bueno, te la vamos a pedir… ¿Te gusta?

—¡Sí, me gusta, y ésa nada más!

—Sí, pero es Tuluc,[41] me dijo.

—Qué le hace, si en castilla me llamo Jolote.

Habló con mi mamá, y dijeron:

—Vamos a probar si nos la dan, porque el Juanito no es criado aquí, hace poquito que llegó.

Fueron a la casa de ella con un litro de trago y me llevaron a mí también. Llegaron a la casa del papá de la que quería como para mí, y le hablaron:

—¡Buenas tardes, hermano!

—¡Buenas tardes, hermano gobernador!

—Buenas tardes, señora —dijo mi mamá.

—Buenas tardes, señora gobernador —contestó la señora—. ¿Qué andan haciendo? Pasen, entren. ¿Qué quieren? ¿Qué buscan?

Al entrar les dieron una silla:

—¿Qué gustan?

—Es que… los vinimos a molestar por su hijita de usted; ya ve que mi hijo Juan hace poco que volvió para acá, y él quiere tener mujer; quiere vivir igual que nosotros.

—Pero no es criado aquí —dijeron ellos—. Ahi vamos a ver si cumple con lo que él ofrece. ¿Dónde está Juan?

Yo me había quedado afuera.

—Está fuera.

—Que pase adentro para que platiquemos con él.

Llegué a la puerta.

—Buenas tardes, Juan, pasa dentro; ¿qué es lo que quieres?, ¿qué necesitas?

Entré saludando al viejo y a la mamá, y me dieron una silla para que me sentara.

—Habla —me dijo el viejo—, ¿qué es lo que quieres? ¿Es cierto lo que tu papá y tu mamá están diciendo?

—Dí a lo que hemos venido —dijo mi padre—, ¡híncate!

Me arrodillé, y dije:

—Pues sí, tío, tía; ustedes ven que yo no tengo mujer, que quiero ser igual a ustedes, que viven casados y tienen mujer; que su hija me gusta y quisiera casarme con ella.

—Pero… qué, ¿sabes trabajar?, porque la mujer necesita que la mantengas —dijeron los viejos.

—¿Yo?, sí señor, porque tengo mis manos buenas, no soy tunco.[42]

—Sí; pero hay varias muchachas aquí, ¿por qué no van a pedir a aquellas muchachas hijas de aquéllos? Ahí está la Petra Pérez Culish, que es más mejor pa que te juntes con ella —me dijo.

—Sí, será buena, pero yo no la quiero; la que quiero es la Dominga. Si no me la da, me muero. Ya ve que aunque estén las muchachas, pero no me gustan —les dije—; sólo con su hija quiero vivir, si aceptara mi voluntad y mi cariño.

—¿Pero no ves que eres de lejanas tierras, que no te has criado aquí y que, tal vez, no más quieres probar a mi hija y la vas a dejar para volver a donde te has criado?

—No, señor —le dije—, la verdad de Dios que aunque sea de lejana tierra, una vez que he venido aquí, si me quiere tu hija, verán cómo cumplo lo que he dicho. Lo que quiero es vivir en nuestro pueblo y dar servicio como ustedes lo están dando.

Dijeron a mis viejos:

—¿Será verdad lo que está diciendo este Juanito?

—Dice que es verdad —contestó mi padre—; que se va a quedar aquí, que no se va a ir.

Y mi madre aumentó:

—Me lo está diciendo todos los días: “¡Ay!, mamacita, yo veo a esa muchacha que se llama Dominga, y me quisiera casar con ella”.

Después me dijeron los papás:

—Mira, Juanito, nosotros estamos acostumbrados aquí a querer a la mujer que trabaje; la Dominga no sabe trabajar, no sabe tejer, es una muchacha que, como la ves, es una haragana; si tú quieres tu chamarro no te lo va a hacer.

—Eso no le hace; el chamarro que yo quiero lo puedo comprar.

—Entonces, qué, ¿será verdad? —dijeron de nuevo.

—No le hace que su hija sea haragana; yo también puedo hacerle los chamarros a mi hijo Juanito —dijo mi mamá.

Yo veía cómo ella trabajaba; mi papá y mi mamá la veían hacer chamarros para vender, todos sabían que la Dominga no era haragana.

—Bueno —dijeron los padres de Dominga—, si es verdad ahi resolveremos otra vez.

—Está bien —dijeron mis viejos, y entregaron el litro de trago.

Cuando recibieron el litro de aguardiente, la llamaron:

—Ven acá, Dominga, ¿cuántas veces te ha hablado Juan?

—¡No, papá!, no me ha hablado —dijo ella.

—Porque si yo llego a saber que ya hiciste algo con Juan, te voy a echar de cuartazos.

—No, papacito, ¡por Dios!, no me ha hablado; sólo me dice donde me ve: “Adiós, Dominga”; pero no me paro a hablar con él.

—Pues ahora ha venido a decir aquí que quiere casarse contigo el Juan. ¿Lo quieres? ¿Te gusta el Juan para que te cases con él? Si no, dime la verdad.

—Yo no sé qué es lo que dicen ustedes…

—Pues yo —dijo el padre— ya recibí el litro de trago, así es que te vas a casar con él. Ve a ver la casa de tu suegra, a ver cómo se portan; si se portan mal, te regresas a tu casa. Pero no horita, hasta… hasta dentro de un mes, porque tenemos que platicar con tus tíos y tus tías, para averiguar cómo se portan.

—Está bien, papá.

—Nomás para eso te llamé, vuelve a tu quehacer —le dijo el viejo.

Se tomaron el trago. Yo lo fui sirviendo, primero al papá de la muchacha, luego a mi papá, luego a la mamá de la muchacha, en seguida a mi mamá, y por último yo.

Cuando se acabó el litro de trago, dijo el padre de Dominga:

—Ahora, ahi ven cuando vuelven otra vez, que yo estaré aquí.

Nos despedimos y volvimos a la casa.

A los cinco días regresamos a hablar para ver qué habían pensado; para saber qué habían dicho de nosotros los tíos y las tías.

—Está bien —nos dijeron—; si cumple con lo que ha ofrecido, si va a dar servicio en el pueblo, le vamos a dar la muchacha.

En esta vez nos llevamos dos litros de aguardiente, porque yo ya sabía que me la iban a dar.

Cuando recibieron el trago, me dijeron.

—Espera hasta el otro mes; no creas que te vas a llevar ya a tu mujer.

—Está bien —dijimos nosotros.

Después tomamos el trago, y cuando se acabó nos regresamos para la casa. Cuando llegamos, me dijo mi papá:

—Allí está segura la muchacha. Ahora que no tenemos el dinero vamos a vender el maíz.

—Mire usted, papá, no es fuerza que vendamos el maíz; mejor yo vuelvo a la finca otra vez.

Y fui otra vez a San Cristóbal, a pedir dinero con los habilitadores, y me dieron cincuenta y cuatro pesos para trabajar tres meses. Tenía ya el dinero en mi mano, sólo esperaba que llegara el día que los suegros me habían dicho para casarme.

Llegó el día y empecé a buscar “los gastos”; compré uno cincuenta de plátanos, un peso de naranjas, dos atados de panela, seis pesos de pan, cuatro pesos de carne, un garrafón de trago, que me costó ocho pesos, y cuatro cajas de cigarros.

Para que “entraran los gastos” llamé a mi hermano Mateo, a mi hermanito Manuel, a mi cuñado Marcos López y Ventana, con sus mujeres, que ayudaron a llevar la canasta del pan. Fueron también mis padres. Yo iba cargando el garrafón de trago.

Llegamos a la casa a las seis de la tarde. Al llegar saludáronnos los viejos, y me recibieron buenamente “los gastos” que llevaba.

El papá de la Dominga lo contó todo: cada cosa de lo que había yo llevado, un tío y su mujer le ayudaron. Me preguntaron cuántos eran los gastos de cada cosa, y de todas. Cuando supieron qué tanto dinero gasté, empezaron a servir el aguardiente del garrafón. Sacaron primero dos litros y una negra.[43] Después de contados los gastos y cuando ya tenían el trago en las botellas, nos dijeron:

—Entren y siéntense.

Yo iba con chamarro negro, camisa, calzón y caites nuevos.

Empezaron a comer la cena que ellos habían preparado, y después de los primeros bocados, me dijeron:

—Hora tú, Juan, sirve una copa.

Y yo les serví una copa a cada uno de los que había en la casa.

Dominga estaba con naguas y huipil nuevo, bien peinada y bien bañada.

Luego que acabaron de cenar, se despidieron mis parientes para irse a sus casas y me dejaron a mí solo, con la recomendación de que no me emborrachara, que todo el trago que me dieran lo guardara. Y a mi suegro le dijeron:

—No emborraches a mi Juan.

Mi papá me enseñó cómo debía servir el trago, y me dijo que al otro día que amaneciera fuera temprano al monte a traer leña.

Se quedaron en casa los viejos, los abuelitos, los tíos y los hermanos de mi mujer, y con ellos yo me quedé también.

Pidieron más trago; ahora la copa en que servía era más grande, era un vaso para cada uno de los hombres. A mí me dieron mi copa, y me dijo mi suegro:

—Guárdala, porque si me emborracho, tú me vas a cuidar que no me vaya a quemar.

Dominga se había quedado sentada en un rincón; cuando le servía su copa la guardaba en su botella y me decía:

—No vayas a tomar, cuida a nuestro papá.

—Ni tú tomas, ni yo tomo —le contestaba.

Ella mantenía en sus manos el ocote encendido, y se levantaba a poner leña al fuego cada vez que se iba acabando; luego se volvía a su rincón. Yo estaba sentado, con la botella entre las piernas, viendo lo que todos hacían, oyendo lo que todos decían.

—Oye, Juan —me decía mi suegro—, sírveme más, que quiero tomar; si no me sirves más, ¿para qué trajiste el garrafón?

—Sí, tata, tome usted —y le servía en su vaso.

Estaban en la casa Salvador Hernández Lampoy, hermano de mi suegra; Domingo Heredia Mokojol, hermano de mi mujer, y mis cuñados Pascual Pérez Unintuluk, Andrés Pérez Unintuluk y Agustín Pérez Unintuluk. Cada uno de ellos vino con su mujer, y a todos les servía yo. Las mujeres ya no tomaban, el trago que recibían lo guardaban, para no emborracharse y para ofrecerlo a sus maridos al día siguiente.

A ratos, entre trago y trago, el papá de mi mujer y los demás platicaban:

—Ya ves cómo se casó nuestra hija; a ver si cumple nuestro yerno.

Ya no hablaban bien, y entre la plática iban cayendo, uno por uno, hasta quedarse roncando. Cuando todos los hombres estaban bien dormidos, las mujeres, todas en juicio, cuidaban cada quien a su marido.

Me llamó mi suegra y me dijo:

—Cuando tu suegro pida más trago le decimos que ya se acabó, que nada queda en el garrafón, aunque haya; lo dejamos para que beban mañana.

Cuando volvió a recordar mi suegro, me dijo:

—Oyes, Juan; oyes, hijito… sírveme otro trago.

—De dónde va a sacar más —dijo mi suegra—, que ya se acabó el garrafón.

—Está bueno; ya no hay más… me voy a acostar—. Y se quedó roncando.

Entonces me dijo mi suegra.

—Estate sentado y ve si vuelve a pedir.

Dominga seguía en el rincón, con el ocote encendido entre sus manos. El grupo de mujeres, sus tías y abuelas, estaba junto a ella; y yo, por otro lado, con los hombres.

Cuando amaneció, le dije a mis suegros:

—Ahi esténse, voy a traer un tercio de leña.

—Bueno hijo, ve por el tercio de leña, nosotros vamos a poner lo que trajiste—. Y ellas se quedaron a moler para hacer las tortillas y a cocer lo que yo había llevado.

Pronto volví con mi tercio de leña. Ya estaba mi suegro despierto, preguntando por mí:

—¿Dónde está Juan?, ¿dónde está mi hijo?

—Fue a traer leña, espera un rato.

El almuerzo estaba hecho; habían cocido la carne fresca que yo había llevado, le habían puesto repollo, y habían hecho café para tomarlo con pan después del almuerzo.

Cuando llegué, me dijo mi suegro:

—¿Ya viniste, hijito?

—Sí, papacito.

—¿Fuiste a traer leña?

—Sí, señor.

—El trago que recibiste anoche, ¿lo guardaste?

—Sí, señor papacito, lo tengo guardado; ¿quiere usted otra copa?

—Sí, hijito, por eso te estoy esperando.

—Con mucho gusto le voy a servir.

—Sirve una copa para que almorcemos.

Me dijo que les diera a todos los hombres que estaban sentados, y a las mujeres les dijo:

—Sirvan el almuerzo mientras tomo mi copa.

Yo serví a los hombres una copa a cada quien. Después que tomaron, mi mujer arregló el bochilum[44] y fue poniendo agua a uno por uno de los hombres para que se lavaran. En seguida mi mujer empezó a servir la comida; primero a mi suegro, y luego a uno por uno de los hombres, y después a las mujeres de sus parientes. Sirvieron luego las tortillas, que todas habían echado, y el plato de sal. Dijo entonces mi suegra a mi mujer:

—Mira, hijita, se acabó el garrafón de trago que trajo mi hijo y aquí hay otro poquito, sírvelo y ve cuánto sale.

Juntamos el aguardiente que ella no había tomado, y salieron tres litros. Entonces sirvió mi suegra, para tomar en la comida.

Antes de empezar a almorzar, dijo mi suegro:

—Compañeros, vamos a almorzar para que se vayan a sus casas; todos vieron cómo recibí a mi yerno.

Y cada uno contestó: “está bien”, “sí, tío”, “sí, hermano”, “sí, banquil,[45] todos vimos cómo fue entregada tu hija”.

—A ver si cumple este Juan, nuestro hijo —dijo a su mujer—. Si sirve nuestra hija, está bien; si algún día se disgustan, y viene a esta casa tu hija por un disgusto de Juan, entonces no tenga la esperanza de que se le devuelva el dinero que gastó.

Luego, me dijo a mí:

—Ya oíste lo que dijimos entre todos. No esperes que devolvamos tu dinero, si algún día le llegas a pegar a mi hija; ya sabes lo que dijimos.

—No tenga cuidado, papacito; no tenga cuidado, mamacita —yo me inclinaba frente a ellos y frente a cada uno de sus parientes para que me tocaran la cabeza con su mano;[46] ellos lo hacían, y aceptaban así mi demostración de respeto.

Los invitados almorzaron, devolvieron los trastes y se fueron. Sólo yo me quedé en la casa con mi mujer y los viejos.

Cuando nos quedamos solos, me dijo mi suegro:

—Vamos a trabajar.

El primer día, quebramos tierra con el azadón para sembrar el maíz, y al mediodía volvimos a casa a tomar el pozol.[47]

—¿Aquí estás? —le dijo mi suegro a mi mujer.

—Aquí estoy —dijo Dominga.

—Ve a batir el pozol, porque vamos a tomar.

Primero tomó mi suegro, y mi suegra dijo a mi mujer:

—Bátele también pozol a tu marido.

Ella obedeció, y yo tomé. Después que tomamos, volvimos a trabajar un poco más, mientras que llegaba la hora de comer, y a la hora de comer regresamos, y comimos carne con repollo y camotillos.[48]

Después de comer fuimos al monte a traer leña, y cuando regresamos, me dijo mi suegro:

—Vete a descansar; si quieres ir a ver a tu papá o a tu mamá, anda.

Fui a visitar a mis padres.

—¿Qué tal te fue? —me preguntaron—. ¿No se pelearon?

—No —dije yo.

—¿Dormiste?

—No; casi nos amanecimos sentados.

—Bueno —dijo mi papá—; ahora te vas a ver en qué van a trabajar mañana; a ver cuándo te van a mandar para acá con tu mujer. Lo que tu suegro diga tienes que obedecer.

—Está bien, papá.

Volví a la casa un poco tarde, y saludé:

—Buenas tardes, papá suegro; buenas tardes, mamá suegra.

—Buenas tardes hijo, pasa adentro y siéntate; vamos a calentarnos.

Me senté junto al fogón hasta que llegó la hora de cenar. Después que cenamos, me dijo mi suegro:

—Vamos a dormir, porque tenemos que levantarnos temprano para traer un tercio de leña—. Luego le dijo a Dominga: “Tiende su cama a tu marido y acuéstense a dormir los dos”.

Íbamos a dormir en una cama que mi suegro había pedido prestada a su hermana. Mi mujer tendió los dos tasil,[49] que ella había tejido para la noche de bodas, y puso tres chamarros nuevos para taparnos. Yo me acosté con mi calzón y mi camisa y ella con su nagua y su huipil, pero se desató su faja. Ya acostados, comencé a acariciarla y le dije:

—¿Me quieres como yo te quiero?

—Sí, te quiero.

Entonces le acaricié los pechos, y le decía:

—Dámelo…

—No, porque están despiertos mis papás.

—¿Y qué?; ellos también lo hicieron cuando se juntaron.

—Sí, pero hora no.

Me sentía rendido y no tenía muchas ganas. Además, tenía miedo de que los viejos estuvieran despiertos. Y acariciándola, me quedé dormido.

Dominga despertó primero; sentí cuando hizo el impulso para levantarse.

—¿Ya te vas a levantar?

—Sí —dijo—, ya despertó mi mamá; ya va a amanecer.