I. Galileo, polémico y polemista

El mundo entero dice: sí, así está en los libros, pero ahora déjennos ver a nosotros mismos.

BERTOLT BRECHT, Galileo Galilei (1938)

QUE tres figuras cimeras del Renacimiento: el prodigioso Miguel Ángel Buonarroti, el padre de la anatomía moderna Andrés Vesalio y el gran reformador religioso Juan Calvino hayan muerto el mismo año, es de por sí una rara coincidencia. Y lo es aún más porque aquel año de 1564 también nacieron William Shakespeare y Galileo Galilei. Este último en Pisa, el 15 de febrero. Era el mayor de los siete hijos —tres varones y cuatro hembras— que tuvo el matrimonio de Giulia Ammannati y Vincenzio Galilei, comerciante en paños.

Vincenzio familiarizó a sus hijos con los clásicos y les enseñó los rudimentos de la matemática. Cantante, vihuelista y compositor, publicó un libro sobre “música especulativa”, en cuya introducción declaraba:

Quienes como prueba de cualquier aserción se remiten simplemente al peso de la autoridad, sin aducir ningún argumento en su apoyo, actúan muy absurdamente. [19]

Más adelante habrá ocasión de apreciar cuán hondamente caló en el hijo mayor este punto de vista de su progenitor.

MÁS FÍSICO QUE MATEMÁTICO

Es cosa generalmente aceptada que se tome a Galileo como fundador de dos ciencias físicas de importancia capital: la mecánica del movimiento y la resistencia de materiales, y que se le considere asimismo el padre de la ciencia moderna. Sus importantes descubrimientos astronómicos son, por supuesto, bien conocidos e indiscutibles, y también se le recuerda por haber concebido o desarrollado algunos instrumentos importantes, como el termoscopio, el reloj de péndulo y el telescopio. Pero, sin duda alguna, lo que más lo distingue del resto de los científicos que le sucedieron es su protagonismo en el escandaloso juicio inquisitorial que se le siguió, ya viejo y enfermo.

Galileo es quizá el primer físico —“filósofo”— que tiene a genuino orgullo su profesión como algo distinto de la matemática:

… [En] cuanto al título de mi posición —escribe en una oportunidad— deseo que, en adición al título de matemático, Su Alteza anexe el de filósofo, porque puedo alegar que he estudiado filosofía durante más años que meses matemática pura. [1]

Los eruditos añaden que fue —¡raro fenómeno!— figura literaria de primera magnitud, y aseguran que escribió la mejor prosa italiana de los siglos XVII y XVIII. Componía música y la ejecutaba admirablemente a la vihuela y al órgano. Dibujaba con gran arte, al extremo de que, preguntado en su vejez qué le hubiera gustado ser de no haber sido hombre de ciencia, respondió que pintor. También sabemos que, tanto como disfrutar del buen vino, se complacía en conversar con los artesanos y en aplicar la ciencia a sus problemas prácticos. He aquí, pues, a justo título, la imagen de un hombre verdaderamente excepcional, a caballo entre el Renacimiento y la época científica moderna.

Quienes gustan de narrar la historia de las ciencias como si éstas hubiesen surgido espontáneamente de las cabezas de un grupo de hombres de genio, encuentran espinosa la evaluación del aporte científico y metodológico de Galileo. No se trata solamente de que algunos de los descubrimientos que le dieron fama estuviesen en el ambiente de su época y hayan sido, simultánea y aun anteriormente, realizados por otros. Tampoco puede decirse que fuese el primero en tomar la experiencia como piedra de toque de la investigación de la naturaleza, porque la misma idea aparece ya, expuesta con claridad meridiana, en las obras de algunos de sus predecesores, particularmente en De Magnete, el libro del inglés William Gilbert en el que éste fundamenta sus explicaciones teóricas en los resultados de sus muchos años de experimentación sobre imanes y cuerpos electrificados, en lugar de apoyarse meramente en la autoridad de los metafísicos.

… [En] el descubrimiento de las cosas secretas y en la investigación de las causas ocultas —dice—, se obtienen razones más poderosas a partir de experimentos seguros que de las conjeturas probables y las opiniones de los especuladores filosóficos al uso [… ¿Por qué] he de someter esta noble e inadmisible filosofía (puesto que comprende muchas cosas antes no oídas) al juicio de hombres que han jurado seguir las opiniones de otros? […] Sólo a ustedes, filósofos verdaderos, mentes ingeniosas, los que buscan el conocimiento no sólo en los libros sino en las propias cosas, he dedicado estos fundamentos de la ciencia magnética —un nuevo estilo de filosofar. [11]

Tocante al papel decisivo de la experiencia para el conocimiento de la naturaleza, incluso a Gilbert no le faltaron predecesores. He aquí, en efecto, lo que escribió tres siglos antes su gran coterráneo, el franciscano Roger Bacon:

La ciencia experimental no recibe la verdad de las manos de ciencias superiores, pues ella es el ama de las otras ciencias, que no son más que sus sirvientas. [18]

Quizá no se haya explicado suficientemente la razón del cuasivacío científico europeo que media entre la muerte de Roger Bacon y la época de Gilbert y Galileo. ¿Por qué aquél no deja prácticamente continuadores inmediatos dignos de mención, mientras a éstos los sigue toda una pléyade de investigadores científicos?

Aparte de los datos específicos que puedan aportarse a la dilucidación del asunto, parece evidente esta conclusión: puesto que resultaría a todas luces injustificado atribuir a causas genéticas la esterilidad científica del periodo histórico en cuestión, debe admitirse lo que para muchos no deja de ser una verdad de Perogrullo, a saber, que los hombres de genio, en general, son incapaces de desarrollar la ciencia si no existen determinadas condiciones objetivas favorables.

En el caso de la generación de Galileo, que significativamente incluye a Johannes Kepler y a Francis Bacon, la tónica del tiempo la constituyen, de una parte, el estímulo brindado al intercambio de información y nuevas ideas por el desarrollo de las universidades y la difusión de la imprenta; y de otra parte —y muy especialmente— el crecimiento de la burguesía, que se interesa en la aplicación de la ciencia y la tecnología a la producción y el comercio, al tiempo que mina las relaciones sociales de producción y la ideología características del Medievo europeo.

El viento de la modernidad sopla ya en la obra del gran humanista español Juan Luis Vives, De las disciplinas, publicada en 1531, donde el autor aboga por el estudio serio de la agricultura, la navegación, la sastrería y el arte culinario, y recomienda que no se tenga empacho

… de acudir a las ventas y a los obradores [talleres], y preguntar y aprender de los artesanos las peculiaridades de su profesión. Porque de muy atrás, los sabios se desdeñaron de apearse a este plano y se quedaron sin saber una porción incalculable de cosas que tanta importancia tenían para la vida. [21]

El propio Galileo no dejó de reconocer la deuda de la ciencia con las técnicas desarrolladas empíricamente en respuesta a las necesidades de la época en que le tocó vivir. He aquí, en efecto, las palabras con que comienza el libro, escrito a los 72 años, donde recogió la mayor parte de sus contribuciones a la física:

… La constante actividad que vosotros los venecianos desplegáis en vuestro famoso arsenal [astillero] sugiere a la mente estudiosa un gran campo para la investigación, especialmente en aquella parte del trabajo que tiene que ver con la mecánica; porque en este departamento constantemente se construyen instrumentos de todo tipo por muchos artesanos, entre los cuales ha de haber algunos que, en parte por la experiencia heredada y en parte por sus propias observaciones, se han hecho muy expertos e ingeniosos en la explicación… [10]

FIGURA I.1. Galileo Galilei (1564-1638). Retrato por G. Leoni. (Biblioteca Marucelliana, Florencia.)

¿EXPERIMENTADOR O TEÓRICO?

Los grandes descubrimientos astronómicos de Galileo, que realizó cumplidos los 45 años, constituyeron la base de su mayor fama científica en vida. Pero pudiera argumentarse, siguiendo a Lagrange, que cualquiera hubiera podido hacer lo mismo con un telescopio a mano y perseverancia suficiente; en cambio, su análisis del movimiento sólo pudo haberlo producido un genio tan extraordinario como el suyo.

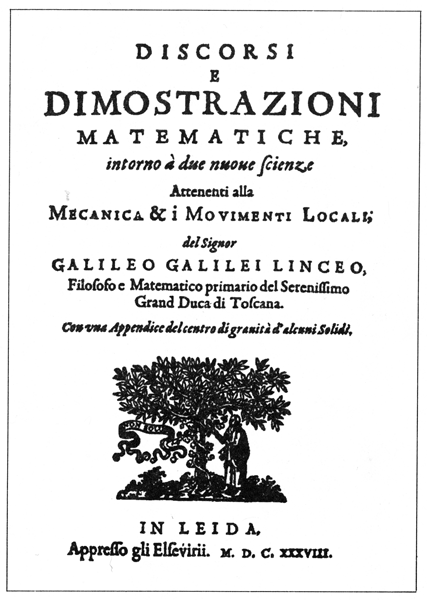

En su obra capital, Discursos y demostraciones matemáticas en torno a dos nuevas ciencias, relativas a la mecánica y a los movimientos locales, publicada en 1638, Galileo enjuicia certeramente la trascendencia de la nueva ciencia del movimiento creada por él, y parece como si entreviera el desarrollo admirable que, antes de 50 años, había de tomar la dinámica en manos de Newton. Dice allí, en efecto:

Mi propósito es exponer una ciencia muy nueva que se ocupa de un asunto muy antiguo. No hay, quizá, en la naturaleza nada más viejo que el movimiento, con respecto al cual los libros escritos por los filósofos no son pocos ni pequeños; sin embargo, he descubierto experimentalmente algunas propiedades de él que vale la pena conocer y que no han sido hasta aquí observadas ni demostradas. Se han realizado algunas observaciones superficiales, tales como, por ejemplo, que el movimiento libre de un cuerpo pesado que cae, es continuamente acelerado; pero todavía no se ha anunciado hasta qué punto tiene lugar esta aceleración; por lo que yo sé, nadie ha señalado todavía que las distancias recorridas, en intervalos iguales de tiempo, por un cuerpo que cae desde el reposo, están entre sí como los números impares, comenzando con la unidad.

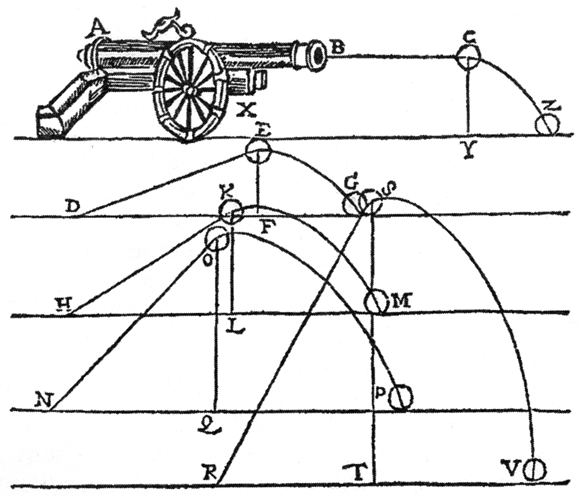

Se ha observado que los proyectiles describen una trayectoria curva de alguna especie; sin embargo, nadie ha hecho notar que esta trayectoria es una parábola. Pero yo he podido probar este y otros hechos, no pocos en número ni menos dignos de conocerse; y lo que considero más importante, han sido abiertos a esta vasta y excelente ciencia, de la cual esta obra es apenas el comienzo, vías y medios por los cuales otras mentes más agudas que la mía explorarán sus rincones más remotos. [10]

Nadie ha expresado más clara y elegantemente que Galileo, algunos de los principios metodológicos fundamentales de la ciencia. He aquí, en otro párrafo de sus Discursos, relativo al análisis del movimiento de los proyectiles, cómo nos enseña a seleccionar las variables significativas en la descripción del fenómeno real y procede a la esquematización de este último a fin de descubrir sus leyes, enmascaradas por distintas perturbaciones secundarias:

De estas propiedades de peso, de velocidad y también de forma, infinitas en número, no es posible dar ninguna descripción exacta; de aquí que, para manejar esta cuestión de manera científica, es necesario desembarazarse de tales dificultades; y una vez descubiertos y demostrados los teoremas, para el caso sin resistencia [del aire], utilizarlos y aplicarlos con las limitaciones que la experiencia enseñe. Y la ventaja de este método no será pequeña, ya que el material y la forma del proyectil pueden escogerse tan denso el primero y redonda la segunda como sea posible, de modo que el proyectil encuentre la resistencia mínima del medio. Ni tampoco serán los espacios y velocidades, en general, tan grandes que no podamos corregirlos con precisión. [10]

Pese a que en todas sus exposiciones Galileo se remite continuamente al fundamento empírico de sus investigaciones, para algunos estudiosos no fue un experimentador cuidadoso, sino que a menudo se satisfacía con obtener, como confirmación de sus teorías, resultados bastante toscos que no podían convencer a otros colegas. Así, el padre Mersenne, notable hombre de ciencia de la época, llegó a dudar de que Galileo hubiese realizado efectivamente las famosas experiencias con el plano inclinado, en vista de que no lograba reproducir los resultados que aquél afirmaba haber obtenido. Tampoco Descartes creyó jamás en los resultados de los experimentos galileanos.

Algunas de las experiencias a las que hace alusión en su obra el gran toscano, no son sino “experimentos mentales” —como los que suelen mencionarse en los textos modernos de mecánica cuántica—, que nunca realizó, pese a lo cual no vacila en utilizarlos en su argumentación si lo cree conveniente.

Cuando Simplicio, el interlocutor aristotélico de uno de sus famosos diálogos, pregunta si, efectivamente, ha sido realizado un determinado experimento que se utiliza en apoyo de cierta hipótesis, obtiene esta respuesta: “Sin realizar la experiencia, estoy seguro de que el efecto se producirá como os digo; porque así es necesario que suceda [… y] no puede ser de otra manera”. [9]

Por esta y otras razones, algunos historiadores de la ciencia llegaron al convencimiento de que Galileo había sentado las bases de la ciencia moderna utilizando como ingrediente fundamental ciertas ideas inspiradas en las formas ideales platónicas, convenientemente desarrolladas por vía matemática, pero carentes de una sólida evidencia extraída de observaciones y experimentos efectivamente realizados. Pero un cuidadoso análisis de los apuntes originales del maestro (probablemente de 1604 y 1608) sobre la caída libre de los cuerpos y la trayectoria parabólica de los proyectiles ha convencido a algunos historiadores de la ciencia de que nuestro hombre fue un consumado experimentador en el sentido moderno de la palabra. [3] Sin embargo, hay otros que aducen razones no desdeñables en el sentido de que la experimentación desempeñó un papel secundario en las investigaciones de Galileo. El asunto, pues, continúa siendo objeto de discusión. [20]

Lo que sí está claro es que nunca podría encasillarse a Galileo en un experimentalismo estrecho, alérgico por principio a toda vocación especulativa y al método deductivo. Por el contrario, escribe en 1632:

Lo que yo pudiera haber deseado en Gilbert es que hubiese sido un matemático un poco mayor, sobre todo con una buena base en geometría, cuya práctica lo hubiese hecho menos decidido a aceptar como demostraciones concluyentes aquellas razones que toma por vera causae de las conclusiones correctas que él mismo ha observado [9].

FIGURA I.2. Trayectorias de proyectiles, según una obra publicada en 1606. Se ha supuesto que los proyectiles recorren inicialmente un segmento rectilíneo que se continúa en un arco de curva.

Para Galileo, en efecto,

La filosofía está escrita en ese gran libro que es el universo, el cual permanece continuamente abierto ante nuestros ojos. Pero ese libro no nos es inteligible a menos que antes aprendamos a comprender el idioma e interpretar los signos de que está compuesto. Está escrito en el idioma de las matemáticas, y sus signos son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es humanamente imposible entender una sola palabra de él… [8: 198]

RELATIVIDAD E INGRAVIDEZ

Entre los principios de mayor trascendencia que nuestro hombre logró inferir de sus “experimentos mentales”, hay dos cuya real importancia no se vio clara hasta el siglo XX. Uno de ellos es el hoy llamado principio de relatividad de Galileo, que cobró particular relieve en el contexto de la teoría especial de la relatividad de Einstein, el cual aparece expresado de forma aparentemente incidental en la famosa obra de Galileo de 1632, Diálogo sobre los principales sistemas del mundo, el tolemaico y el copernicano, a la cual tendremos ocasión de volver después, por razones bien diferentes. Dice allí, en uno de sus diálogos:

Encerraos con algunos amigos en la mayor habitación que pueda hallarse bajo la cubierta de un gran buque, y conseguid […] animales alados pequeños […]; suspéndase también un cubito, provisto de una pequeña abertura, a una cierta altura sobre otro depósito, de manera que el agua pueda gotear lentamente del recipiente superior al inferior […]; cuando el buque se encuentre detenido, observad atentamente cómo los animales alados vuelan de aquí para allá en todas direcciones dentro de la habitación [… y] las gotas caen dentro del recipiente inferior. Hágase que el buque se mueva tan rápidamente como se quiera, y [en tanto el movimiento sea uniforme y no haya balanceo] no notaréis la más ligera alteración en ninguno de los efectos antes descritos, ni seréis capaces de saber por cualquiera de ellos si el barco se mueve o está en reposo [9: 180-181].

FIGURA I.3. Ilustraciones del libro de Galileo dedicado a Dos nuevas ciencias, a propósito de los estudios del autor sobre la resistencia a la fractura de una viga voladiza (arriba) y la trayectoria de los proyectiles.

En apoyo de la misma tesis, Galileo invoca uno de sus “experimentos mentales”:

… [Si] la piedra dejada caer desde lo alto [de un mástil de un buque cuando éste] marcha a una gran velocidad, cayese precisamente en el mismo punto del barco donde cae cuando el buque está inmóvil, ¿qué servicio pudiera prestar esta caída para asegurarte que el buque se encuentra inmóvil o en marcha? [9]

En 1641, el francés Pierre Gassendi comprobó, mediante un experimento real, la exactitud de esta última conclusión, [16] la cual, convenientemente generalizada, conduce al postulado de que ningún experimento mecánico, realizado en un “laboratorio sin vista al exterior”, será capaz de revelar si dicho laboratorio está inmóvil o se mueve con movimiento rectilíneo y uniforme.

Durante los siguientes doscientos sesenta y tantos años había de quedar la duda de si los fenómenos ópticos podían tener éxito donde fracasaban los mecánicos. A comienzos del siglo XX, un joven empleado de la Oficina de Patentes de Berna llamado Albert Einstein, erigió la respuesta negativa a aquella pregunta, bien que debidamente generalizada, en el primero de los dos postulados fundamentales de su teoría especial de la relatividad, que puede enunciarse así: “Las leyes de la física toman la misma forma en todos los sistemas inerciales.” El otro postulado era el de la constancia de la velocidad de la luz en dichos sistemas inerciales.

No viene al caso que abundemos aquí sobre el concepto de “sistema inercial”, aunque sí apuntar que de alguna manera está asociado al concepto mecánico de inercia: aquello de que “todo cuerpo no sometido a las acciones de otros se encuentra inmóvil o se mueve con movimiento rectilíneo uniforme”, como suele decirse sin extremar el detalle. Pues bien, aunque en esto —como en algunas otras de sus ideas— tuvo predecesores, y no lo expresó con la claridad meridiana con que lo hizo Descartes en 1644, es indudable que Galileo estudió la inercia de los cuerpos con el mayor rigor científico de que fue capaz y que toda su física está impregnada de él. [16]

Hasta cierto punto, lo mismo pudiera decirse del concepto de fuerza de gravedad, como se infiere de esta expresión suya:

Está claro que la fuerza impelente que actúa sobre un cuerpo que cae es igual a la resistencia o fuerza mínima suficiente para mantenerlo en reposo. Para medir esta fuerza y resistencia propongo el uso del peso de otro cuerpo. [10]

Según Max Jammer, “este pasaje es quizá el primer enunciado de un concepto unificado de las fuerzas estática y dinámica” de que hay noticia, aunque todavía le falta la vinculación matemática a la situación dinámica expresada en la segunda ley de Newton, porque Galileo no poseía aún, como aquél, una clara percepción del concepto de masa. [13]

Pero entre los muchos conceptos que introdujo el gran toscano, quizás hubo uno que, curiosamente, no suele mencionarse todo lo frecuentemente que debiera y que, sin embargo, aparte de haber sido una fuente de inspiración para Einstein, tuvo un renacimiento espectacular con la irrupción de la Era Espacial. Se trata, por supuesto, del concepto de “ingravidez”, o más exactamente, de ingravidez dinámica. He aquí cómo lo expresa en uno de sus diálogos el propio Galileo, por boca de uno de sus amigos:

Uno siente siempre la presión sobre sus hombros cuando impide el movimiento de una carga que descansa sobre él; pero si uno desciende con la misma rapidez con que caería la carga, ¿cómo puede ella gravitar sobre él o presionarlo? ¿No ves que eso sería lo mismo que tratar de herir a un hombre con una lanza cuando huye de ti con la misma o mayor celeridad con que tú lo estás persiguiendo? Por lo tanto, debes concluir que durante la caída libre y natural, [una] piedra pequeña no presiona sobre la grande encima de la cual está colocada y en consecuencia no aumenta su peso como lo hace cuando están en reposo. [10]

Hasta aquí, esta brevísima reseña de los aportes fundamentales de Galileo a la ciencia del movimiento. Como puede comprobarse, las citas seleccionadas proceden de sus obras de madurez, una publicada cuando nuestro hombre tenía 68 años de edad, y terminada la otra cuando andaba por los 72. Evidentemente, son el resultado de largos años de meditación y trabajo, desarrollados en circunstancias peculiares, sobre las cuales vale la pena detenerse.

ENTRE LA CÁTEDRA Y EL ARSENAL VENECIANO

La investigación de las leyes del movimiento de los cuerpos fue un tema recurrente en Galileo a lo largo de toda su vida. Tenía 19 años cuando, al observar las pequeñas oscilaciones de una lámpara colgante en la catedral de Pisa, descubrió —utilizando el propio pulso a manera de cronómetro— que todas las oscilaciones tardaban igual tiempo en completarse, aun cuando su amplitud disminuyese gradualmente.

Por entonces, hacía dos años que Galileo había comenzado en la Universidad de Pisa sus estudios, probablemente de medicina, que pronto abandonó para estudiar matemáticas. En realidad, parece que éstas nunca le apasionaron demasiado en sí mismas, sino que las veía más bien como instrumento utilísimo para la investigación cuantitativa de las leyes físicas. Es más, cuando, convertido ya —desde 1589— en profesor de matemáticas en la misma universidad donde había estudiado, descubrió la curva denominada cicloide, no se contentó con estudiar sus propiedades puramente geométricas, sino que influyó para que, por puras razones estéticas, se adoptara dicha curva en la configuración del arco de un puente que se construyó después sobre el río Arno.

Durante sus años de estudiante, sin duda inspirado en la obra de Arquímedes —a quien consideraba el genio mayor de la Antigüedad—, Galileo realizó investigaciones sobre el centro de gravedad de los cuerpos y construyó una balanza hidrostática para determinar, de manera más exacta que la atribuida popularmente al gran siracusano, los pesos específicos relativos de los componentes de una aleación de dos metales.

Sin embargo, continuaba apasionándole el estudio del movimiento de los cuerpos. Las notas de clase que redactó al efecto para sus alumnos —tituladas Sobre el movimiento— indican que en aquel tiempo nuestro hombre aceptaba la doctrina aristotélica de los “lugares naturales” ocupados por los cuerpos terrestres: la tierra debajo del agua, el aire sobre ella, y el fuego por encima de todo, así como la vaga noción medieval del “ímpetu” poseído por los cuerpos. En cambio, expresaba reservas sobre otros conceptos admitidos tradicionalmente, a la vez que adelantaba algunas ideas de su cosecha.

Galileo incluyó en aquellas notas sus observaciones sobre el péndulo y sobre la caída de los cuerpos a través de diferentes medios. En cambio no escribió allí —ni tampoco en sus otras obras— una sola palabra alusiva al experimento crucial, que se le ha atribuido tradicionalmente, de haber dejado caer dos cuerpos de peso muy diferente desde lo alto de la torre inclinada de Pisa, para llegar a la conclusión de que ambos caerían con la misma velocidad de no ser por la resistencia del aire.

FIGURA I.4. El joven Galileo descubre el isocronismo de las pequeñas oscilaciones del péndulo observando el movimiento oscilatorio de una lámpara colgante en la catedral de Pisa (1583).

En 1591 murió el padre y Galileo pasó a ser el cabeza de familia, con todas las responsabilidades que ello implicaba, en particular las de índole económica. La necesidad de aumentar sus ingresos y el haberse granjeado la animosidad de un miembro de la familia Médicis, le hicieron renunciar a su cargo de profesor en Pisa para ocupar, en septiembre de 1592, la cátedra de matemáticas de la Universidad de Padua, dependiente de Venecia. Poco después comenzó a redactar sus notas de clase tituladas La mecánica, donde se resumen sistemáticamente las propiedades estáticas de las máquinas simples utilizadas en la época.

En consonancia con los poderosos intereses mercantiles que desde antiguo dominaban la vida veneciana, Galileo encontró en su nuevo entorno un espíritu tolerante y, con el paso del tiempo, buenos amigos que lo admiraban, coincidiesen o no con sus posiciones filosóficas; entre ellos el teólogo fray Paolo Sarpi, aficionado a las matemáticas y la astronomía, el filósofo averroísta Cesare Cremonini, el diplomático y matemático Giovanni Francesco Sagredo y el noble ilustrado Filippo Salviati.

Por entonces también se incrementaron las relaciones profesionales de Galileo con sabios extranjeros, entre las cuales merece destacarse la muy especial que sostuvo con el gran astrónomo y matemático alemán Johannes Kepler, quien, por cierto, siempre se inclinó con la mayor humildad ante nuestro hombre, y no siempre fue correspondido debidamente —hay que decirlo.

Galileo fundó familia propia en esta etapa de su vida uniéndose, bien que “fuera de matrimonio”, a la veneciana Marina Gamba, con la que había de tener dos hijas y un hijo: Virginia, en 1600, Livia, en 1601 y Vincenzio, en 1606. Andando el tiempo, tanto Virginia —su hija preferida— como Livia habían de tomar el hábito.

Como quiera que crecían los gastos familiares (incluidas la dote matrimonial de una de sus hermanas y subvenciones continuas a uno de sus hermanos), Galileo se cargó de clases particulares además de las que debía dar en la Universidad. También, con vistas a ganar algún dinero, patentó una máquina para elevar agua y montó un taller donde empleaba a un mecánico para producir comercialmente instrumentos de dibujo, brújulas, y otros artefactos, entre ellos, el popular “compás geométrico y militar” inventado por él en 1597, que permitía realizar mecánicamente diversos cálculos matemáticos. [2] Nueve años más tarde, además de publicar unas instrucciones sobre el uso del instrumento, construyó un termoscopio, que daba una indicación visual del “grado de calor o frío” de una persona. [19]

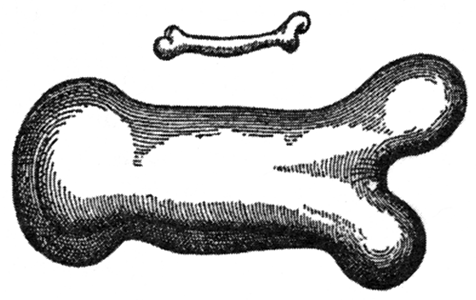

FIGURA I.5. Huesos homólogos de un animal pequeño (arriba) y otro mucho mayor. Este hueso resultaría debilitado si fuese geométricamente semejante al menor, según Galileo. [10]

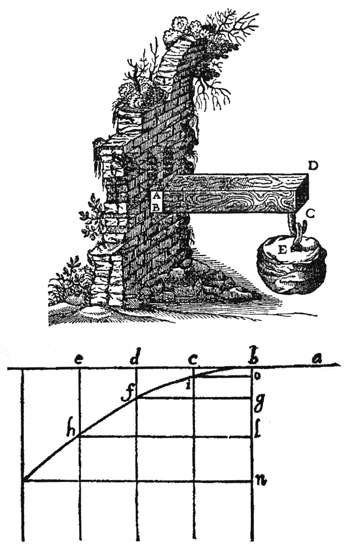

Las conversaciones que sostuvo Galileo con los artesanos del arsenal de Venecia, sin duda le incitaron a buscarles un fundamento racional a las técnicas de construcción puramente empíricas practicadas entonces. Con esta idea, estudió matemáticamente la resistencia a la fractura de barras, vigas y tubos, y aunque varios de sus razonamientos, si bellamente ilustrados en sus Discursos y demostraciones… de 1638, eran defectuosos por cuanto suponían inextensibles las fibras de las vigas, de hecho dieron inicio a la primera de las ciencias técnicas: la resistencia de materiales. En este contexto, fundamentó brillantemente la diferencia entre semejanza geométrica y semejanza física.

Con todo, nuestro hombre no se limitaba a examinar cuidadosamente sólo lo que tenía al alcance de la mano. De otra manera no se explicaría su descubrimiento de la supernova que en el año 1604 apareció en la Vía Láctea. Y algo más significativo aún: en una carta de 1597 a Kepler le confesaba que, al igual que éste, hacía muchos años era partidario de las opiniones de Copérnico. También, como Kepler, se dedicó a hacer horóscopos, quién sabe si con la diferencia de que si alguna vez creyó en ellos, sin duda dejó de hacerlo en 1609, cuando falleció Fernando I de Médicis, apenas tres semanas después de haberle pronosticado una larga vida. [19]

El mismo año de 1609 Galileo construyó su primer telescopio, a partir de la información —no sabemos cuan detallada— que le llegó de la invención de este instrumento, realizada posiblemente en Holanda. De inmediato llevó su dispositivo a los gobernantes venecianos para que, desde lo alto del campanario de San Marcos, comprobasen su poder de acercamiento. Es verdad que mintió a sabiendas cuando afirmó que se trataba de un artefacto de su exclusiva invención, pero obtuvo lo que buscaba: una duplicación de su estipendio. Engrosada la bolsa, volvió los ojos al cielo, esta vez auxiliado del telescopio.

MENSAJERO DE LOS ASTROS

En 1610 Galileo alcanza la cúspide de la fama, como consecuencia de la publicación, en Venecia, de su Mensajero de los astros (Sidereus nuncius), que escribe en latín para que llegue rápidamente al conocimiento de los astrónomos y filósofos de toda Europa. En la página del título puede leerse que en dicha obra se revelan

… grandes y muy admirables espectáculos [… en] la superficie de la Luna, en innumerables Estrellas Fijas, en la Vía Láctea, en las Nebulosas de Estrellas y sobre todo en CUATRO PLANETAS, que giran en torno a JÚPITER a diferentes distancias y con diferentes periodos, los cuales nadie conocía antes de que el Autor los hubiese descubierto recientemente, y que decidió denominar ASTROS MEDICEOS. [6]

FIGURA I.6. Vista de la Luna y posiciones sucesivas de los cuatro satélites mayores de Júpiter, según Galileo (1610).

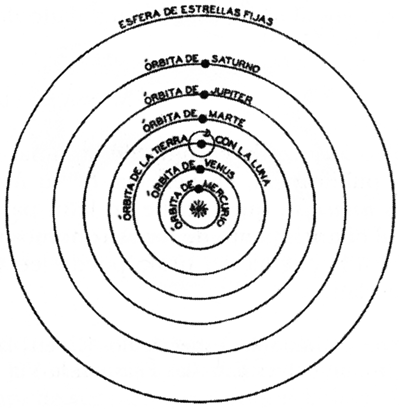

FIGURA I.7. Sistema heliocéntrico de Copérnico (1543).

Este halago interesado a su antiguo alumno Cosme II de Médicis, rinde los frutos esperados, pues no tarda en contratársele a título de matemático y filósofo principal del Gran Duque. La nueva posición le permite a Galileo, nostálgico de la patria toscana, librarse de las deudas y de la esclavitud de las clases oficiales y privadas, que le impiden consagrarse por entero a la investigación; y librarse también de su mujer, según parece.

Naturalmente, el Mensajero de los astros provoca innumerables polémicas, pero cuando el padre Clavius, eminente astrónomo jesuita y primer matemático del Colegio Romano, anuncia que él también ha comprobado la realidad de los nuevos descubrimientos, pese a haber afirmado antes que para ver tales cosas se habría requerido colocarlas previamente en el interior del telescopio, Galileo recibe el espaldarazo que lo consagra ante todos. Al menos en apariencia, porque la Inquisición comienza a tejer sus redes inmediatamente.

Entre finales de aquel magnífico año de 1610 y los primeros días del siguiente, Galileo logra asestar un golpe contundente a la teoría de Tolomeo con el descubrimiento de un hecho, aparentemente inofensivo, que la contradice palmariamente a la vez que concuerda con la teoría copernicana (y también con la híbrida de Tico Brahe): la presencia de fases como las de la Luna en el planeta Venus, acompañadas de cambios en el tamaño aparente de dicho planeta.

El conflicto con los aristotélicos, que no aceptan la evidencia, se agudiza. Los jesuitas y los dominicos —sobre todo estos últimos, defensores a ultranza del dogma católico de la época— se alarman, puesto que Galileo no se limita a defender el heliocentrismo como si se tratase de una hipótesis de trabajo —cosa que están dispuestos a aceptar—, sino como si hablase de la realidad misma, lo cual consideran intolerablemente reñido con la interpretación literal de las Sagradas Escrituras.

Ven en el sabio un personaje cada vez más peligroso desde el punto de vista ideológico, porque es un comunicador formidable, con un gran poder de convencimiento, que escribe en italiano como nadie, de suerte que puede ser comprendido por todos aquellos de sus coterráneos que poseen alguna instrucción, y porque tiene muchos amigos influyentes que lo admiran, entre los cuales destaca nada menos que el cardenal Maffeo Barberini, futuro papa Urbano VIII.

GENIO Y FIGURA

Pero dejemos por un momento el detalle de los aportes puramente científicos de Galileo y las nubes de tormenta que se estaban acumulando sobre él, para detenernos brevemente en las peculiaridades de su carácter, asunto por demás interesante, puesto que en lo cotidiano fue la negación misma del que suele imaginarse como típico por antonomasia del hombre de ciencia.

Ese arquetipo se reduce, más o menos, a la imagen del “profesor distraído” —hombre tímido por temperamento, al decir de Bertrand Russell— que, habituado a investigar de modo objetivo las diversas modalidades de los fenómenos de la naturaleza, traslada a sus relaciones con los demás seres humanos su estilo de trabajo profesional, que se supone plácido, circunspecto y exento de malicia.

Cierto es que Galileo, al igual que todos los grandes creadores científicos, poseía una incapacidad absoluta para aceptar como bueno lo que veía oscuro, y una sensibilidad especial para reconocer las explicaciones superficiales e ilógicas, aunque todos en derredor las proclamasen profundas y evidentes. Pero una cosa es reconocer el error y otra, muy distinta y mucho menos frecuente en la historia, proclamarlo, corriendo todos los riesgos, desde el ridículo y la hostilidad general, hasta la tortura y la muerte, llegado el caso. Sobre eso habrá que decir algo más en su momento.

Antes de cumplir los 20 años ya Galileo era conocido por el sobrenombre de “el Discutidor” en la Universidad de Pisa, donde se dedicaba a polemizar con sus profesores, que enseñaban las doctrinas de Aristóteles y de Galeno. Durante el resto de su vida había de mostrar igual desprecio hacia los que él llamaba, peyorativamente, “filosofi in libris”. A éstos los combatía despiadadamente, sin perder ocasión de ridiculizarlos mediante su demoledora argumentación.

Probablemente tenga no poca razón el escritor Arthur Koestler cuando afirma que nuestro hombre

… tenía el raro don de crearse enemistades; no suscitaba el afecto alternado con la ira, que concitaba, por ejemplo, la personalidad de Tico [Brahe], sino que creaba la hostilidad fría, implacable, que el genio arrogante, sin humildad, crea entre los mediocres. [14]

En las polémicas con sus adversarios escolásticos y tolemaicos, sus armas favoritas no pueden ser más pintorescas. Utiliza desde el insulto descarnado hasta el sarcasmo antológico.

Así, a Antonio Rocco, renombrado filósofo y médico, lo cubre de verdaderas injurias, llamándolo “animale”, “gran bue”, “balordone”, “capo durissimo inetto a intender nulla”, y otras lindezas por el estilo. Y al enterarse del deceso de Giulio Libri, filósofo y matemático de gran fama, que se había negado a mirar por el telescopio para no dejarse convencer, escribe Galileo, a título de epitafio:

En Pisa murió el filósofo Libri, impugnador acérrimo de mis satélites, quien, puesto que rehusó mirarlos desde la tierra, los verá tal vez al pasar camino del cielo [5].

COPERNICANO CONVENCIDO

En 1613 Galileo publica, bajo los auspicios de la Accademia dei Lincei, sus Cartas sobre las manchas solares [7] donde por primera vez aparece impresa su opinión inequívoca en favor de la teoría de Copérnico, que predice no tardará en ser aceptada universalmente. La publicación provoca de inmediato una agria disputa con el jesuita Scheiner sobre la prioridad del descubrimiento de las manchas solares, pero el efecto más trascendente de la difusión de las Cartas deriva de que en ellas Galileo plantea abiertamente la cuestión del movimiento de la Tierra.

En diciembre de 1614, el dominico fray Tomasso Caccini truena desde el púlpito de un convento florentino “contra la matemática, arte diabólica, y los matemáticos, fautores de herejías, y hace veladas alusiones a Galileo y a sus discípulos”. [5] En 1615 Galileo es denunciado al Santo Oficio, so pretexto de una carta que escribió en 1613 a su buen amigo, el padre Benedetto Castelli, en la cual se refiere a la interpretación de los fragmentos de la Biblia que parecen entrar en franca contradicción con los hallazgos de la ciencia. En medio del proceso, escribe una carta a la gran duquesa Cristina de Lorena, madre de Cosme de Médicis, donde se extiende sobre el asunto y, entre otras cosas, afirma:

… [Es] muy piadoso decir y prudente afirmar que la Sagrada Biblia jamás puede decir algo falso —siempre que se sobreentienda su verdadero significado. Pero creo que nadie negará que a menudo es muy abstrusa, y puede decir cosas que son bien diferentes de lo que significan las meras palabras. [1]

Al final, Galileo sale victorioso de aquella primera escaramuza con la Inquisición, pero las nubes de tormenta continúan acumulándose sobre el horizonte.

En el invierno de 1615 a 1616, parte hacia Roma con la esperanza de evitar la inminente condenación de la teoría copernicana por el Santo Oficio. Visita a varios cardenales y otros personajes influyentes, y trata de convencerlos de que la nueva cosmología puede armonizarse con las Sagradas Escrituras. En su informe al cardenal Alessandro d’Este, el canónigo Antonio Quarengo deja una viva imagen del sabio, que lo muestra valiéndose de su dominio del arte de la polémica para destruir los argumentos contrarios. Éstas son sus palabras:

Aquí tenemos al señor Galileo, quien a menudo en tertulias de hombres de mentalidad curiosa, hace razonamientos estupendos en torno a la opinión de Copérnico, que él cree verdadera. Razona a menudo entre quince o veinte invitados que lo atacan ardientemente, hoy en una casa, mañana en otra. Pero está tan bien fundamentado que se burla de todos ellos; y aunque la novedad de su opinión no deja convencida a la gente, demuestra que son vanos en su mayor parte los argumentos con que sus oponentes tratan de derrotarlo. El lunes, en particular, en casa de Federico Ghisilieri, realizó maravillosas hazañas; y lo que más me gustó fue que, antes de responder a los argumentos contrarios, los extendió y reforzó con nuevos fundamentos que parecían irrebatibles, de suerte que, al demolerlos seguidamente, hizo que todos sus oponentes se vieran de lo más ridículos. [5]

Pero todo es inútil: el 24 de febrero de 1616 los padres teólogos rinden su famoso informe en el que declaran, por unanimidad, necia, absurda y formalmente herética la proposición de que “la Tierra no es el centro del mundo ni está inmóvil, sino que se mueve como un todo, y también con un movimiento diario”.

El 5 de marzo, la Congregación del Índice prohíbe, hasta que sea corregida, la obra de Copérnico Sobre las revoluciones de las esferas celestes (aunque no la declara formalmente herética) y los escritos que sostienen la inmovilidad del Sol y la movilidad de la Tierra.1

El atildado Quarengo parece sentirse ahora más tranquilo, pues escribe con ironía:

Las polémicas del señor Galileo se han convertido en humo de alquimia, ya que el Santo Oficio ha declarado que mantener aquella opinión es discrepar manifiestamente de los dogmas infalibles de la Iglesia. De modo que, por fin, estamos de nuevo bien asegurados sobre una sólida Tierra, y no tenemos que volar con ella como hormigas que caminan sobre un globo. [5]

Rumoreábase en Roma por aquellos días que se había castigado a Galileo y que éste había abjurado de su copernicanismo ante el cardenal Roberto Bellarmino. En realidad, lo que hizo Bellarmino, por encargo expreso del papa Paulo V, fue convocar a nuestro hombre para advertirle personalmente que “la doctrina atribuida a Copérnico [… era] contraria a las Sagradas Escrituras y por tanto no [podía] defenderse o sostenerse”. [12]

SIN EMBARGO SE MUEVE

Galileo no acepta la derrota, pero decide cambiar de táctica. Refrena la lengua en espera de tiempos mejores, y continúa trabajando en silencio. Su prestigio científico es indiscutible dentro y fuera del país, al punto que en agosto de 1620 el cardenal Barberini le envía una composición que ha escrito en su honor.

En 1623 Barberini es elevado al papado con el nombre de Urbano VIII. Poco después, en el propio año, se publica El ensayador (Il saggiatore) [8], obra que Galileo dedica al nuevo pontífice y que algunos estiman la mayor obra polémica escrita sobre cuestiones relativas a las ciencias físicas.

El éxito de El ensayador es enorme, seguramente porque da fe ante el público de algo así como el retorno de un campeón a la liza.

El año de su sexagésimo cumpleaños, Galileo comienza a trabajar en el libro que luego se conocerá como Diálogo sobre los dos principales sistemas del mundo, el tolemaico y el copernicano, [9] y viaja a Roma para ver a su amigo el papa, con quien sostiene seis entrevistas.

Aunque había intervenido ante Paulo V para evitar la prohibición absoluta de la obra de Copérnico, Urbano VIII insiste en que el punto de vista copernicano se trate exclusivamente a título de mera hipótesis y no como expresión de la realidad. En particular, argumenta que equivaldría a imponerle una limitación inadmisible a la omnipotencia divina la suposición (equivocada) de Galileo, de que las mareas son una “prueba física” del doble movimiento de la tierra. [12]

FIGURA I.8. Portada del Diálogo sobre los dos principales sistemas del mundo, el tolemaico y el copernicano. (Florencia, 1632.)

En 1630 Galileo repite la visita con el propósito de solicitar del Sumo Pontífice su respaldo a la publicación del Diálogo. Éste se publica finalmente en 1632, luego de casi dos años de dificultades para conseguir la licencia de impresión.

En la obra —considerada, por cierto, como un clásico de la prosa italiana— se compara el modelo de Tolomeo del Sistema Solar con el de Copérnico, en forma de discusión dialogada, cortés e ingeniosa, entre el filósofo aristotélico Simplicio, defensor del primer modelo, y el ilustrado Salviati, defensor del segundo. Aparentemente, ambos hacen todo lo que pueden por convencer de sus respectivos puntos de vista al supuestamente neutral Sagredo. Hablando casi siempre por boca de Salviati, Galileo se esfuerza en acumular evidencias en favor del modelo copernicano, siempre bajo la forma de una conversación amigable. Y aunque insiste al efecto en algún argumento que hoy sabemos falso (en particular, su explicación de las mareas, contraria a la de Kepler, que era la correcta), expone por primera vez toda una serie de conceptos científicos trascendentales.

La aparente corrección del Diálogo sobre los dos principales sistemas del mundo despista inicialmente a los inquisidores, no así a los italianos cultos que lo leen. Poco tarda en hacerse clara la intención verdadera, y cuando el papa Urbano VIII se da cuenta de que su propio argumento favorito ha sido puesto en boca de Simplicio, el necio interlocutor aristotélico del libro, monta en cólera y ordena, el 23 de septiembre de 1632, que Galileo comparezca en Roma ante el Santo Oficio.

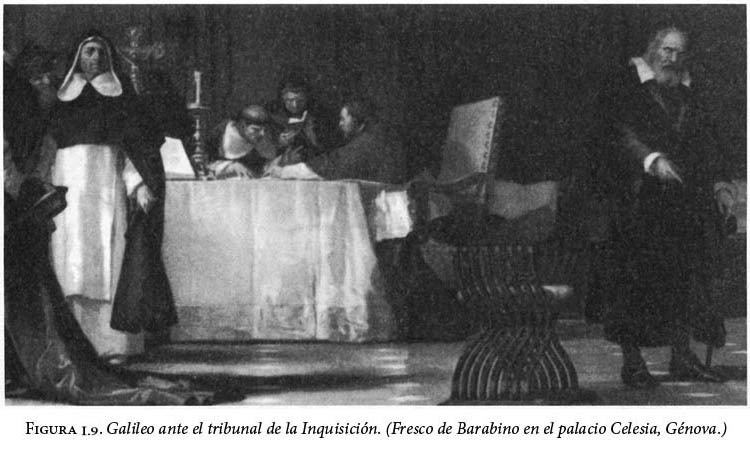

La historia del escandaloso proceso es bien conocida y no hay por qué repetirla aquí con lujo de detalles. En fin de cuentas, a Galileo le tocó en suerte ser el protagonista del acto final de la lucha que durante más de dos mil años había venido librando la ciencia en formación contra las cosmologías sobrenaturales establecidas, para las cuales el hecho de que la Tierra fuera o no el centro del universo, siempre tuvo una gran importancia, como se desprende, por ejemplo, de las acusaciones de irreligiosidad lanzadas en la Antigüedad griega contra Anaxágoras y Aristarco.

En la mañana del 22 de junio de 1633, a lomos de mula y vestido de penitente, Galileo fue sacado de las prisiones del Santo Oficio y conducido a la gran sala del convento dominico de Santa María sopra Minerva. Ante el tribunal allí reunido solemnemente le fue leída la sentencia:

Decimos, pronunciamos, sentenciamos y declaramos que tú, Galileo susodicho, por los motivos expuestos en el proceso y por ti confesados más arriba, te has hecho, para este Santo Oficio, vehementemente sospechoso de herejía por cuanto has creído y sostenido una doctrina falsa y contraria a las Sagradas y Divinas Escrituras, a saber, que el Sol es el centro del mundo y que no se mueve de este a oeste, y que la Tierra se mueve y no es el centro del mundo; y que se puede tener y defender como probable una opinión, tras haber sido declarada y definida como contraria a la Sagrada Escritura; y que, por consiguiente, tú has incurrido en todas las censuras y penas impuestas y promulgadas en los sagrados cánones y otras constituciones, generales y particulares, contra tales delincuentes. De las cuales nos satisface que seas absuelto, a condición de que, de todo corazón y con fe no fingida, ante nosotros abjures, maldigas y detestes los susodichos errores y cualesquiera otros errores y herejías contrarios a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, de la forma y manera que nosotros te impondremos.

Y para que tu grave y pernicioso error y transgresión no quede del todo impune, y seas más cauto en el futuro, y sirvas de ejemplo a otros para que se abstengan de cometer delitos similares, ordenamos que por público edicto sea prohibido el libro de los Diálogos de Galileo Galilei.

Te condenamos a reclusión formal en este Santo Oficio, a nuestro arbitrio, y como saludable penitencia, te imponemos que durante los tres años siguientes reces, una vez a la semana, los siete Salmos expiatorios. Nos reservamos la libertad de moderar, conmutar, o quitar, en todo o en parte las mencionadas penas y penitencias. [4, 5]

FIGURA I.10. Galileo a la edad de 71 años. Retrato de I. Sustermans. (Galería de los Uffici, Florencia.)

FIGURA I.11. Sor María Celeste.

Acto seguido el anciano sabio hubo de pronunciar, de rodillas y en camisa, la humillante abjuración que le había sido impuesta. Era el precio a que se había avenido para eludir la tortura y la hoguera. Desde el punto de vista de la historia de la ciencia, un precio muy razonable, pues todavía le quedaban ocho años y medio de vida, en los que tuvo la oportunidad de publicar su gran obra de madurez. Pero desde el punto de vista moral, la humillación a que debió someterse le amargó el resto de su existencia.

Yo arrastro todavía mi cadena —escribió a un amigo extranjero—, confinado en el estrecho espacio de una granja, pero este estrecho espacio no embota ni encadena mi inteligencia, gracias a la cual tengo pensamientos libres y dignos de un hombre; y soporto con serenidad esta desierta estrechez del campo que me encierra como si ello debiera serme útil. Puesto que efectivamente la muerte se aproxima a mi vejez ya en ocaso, he de afrontarla más valerosamente si las pocas [hectáreas] de mi granja me van habituando a las tres brazas de la tumba: no han de amortajarse aquí al mismo tiempo mi cuerpo y mi nombre. [17]

El primer año de confinamiento había sido particularmente doloroso para el recluso, pues el 2 de abril de 1634 falleció su hija Virginia. Por entonces escribió a un amigo: “Me siento llamar continuamente por mi dilecta hija […,] una mujer de mente exquisita y singular bondad, unida a mí con la mayor de las ternuras”. De ella se conservan numerosas cartas a su padre, escritas a partir de 1616, cuando ingresó en el convento de San Mateo, en Arcetri, tomando el nombre de sor María Celeste, en evidente homenaje al autor de sus días, unos siete meses después de la condena explícita de la doctrina copernicana por la Inquisición.

Pese a que Galileo ha sido condenado a encarcelamiento formal por el Santo Oficio, no se le encierra en una mazmorra, sino que se le permite inicialmente cumplir la condena en los jardines de la embajada toscana en Roma, luego en Siena, en la casa de un arzobispo amigo y, por último —a partir de los primeros días de diciembre de 1633—, en su propia villa de Arcetri, cerca de Florencia, a condición expresa de que no cite ni reciba a nadie para conversar, mientras el papa no disponga otra cosa.

Con el tiempo, las restricciones ceden un tanto. Así, en septiembre de 1635, el pintor Sustermans termina un retrato de Galileo, que éste envía como regalo a Elia Diodati, en París, y que hoy se encuentra en la Galería de los Uffici. En octubre del mismo año, nuestro hombre es autorizado a viajar a un pueblo cercano para encontrarse con un antiguo discípulo suyo de Padua, recién designado embajador de Francia en Roma, y tres o cuatro años más tarde recibe la visita del joven poeta inglés John Milton, que por entonces se encuentra realizando un grand tour por el continente europeo. [4]

Mientras tanto, a la vez que de alguna manera se mantiene en contacto con discípulos tan eminentes como el padre Benedetto Castelli, Evangelista Torricelli y Bonaventura Cavalieri, continúa trabajando científicamente, incluso después de haber perdido totalmente la vista, a fines de 1637. Cuatro años más tarde, se le permite a Torricelli pasar a Arcetri a colaborar con Galileo, al igual que desde 1639 venía haciéndolo Vincenzio Viviani, por recomendación del Gran Duque de Toscana. [15]

En julio de 1638, luego de haber fracasado en el intento con los editores venecianos, Galileo logra publicar subrepticiamente, en Leyden, la que se considera primera gran obra de la física moderna, los Discursos y demostraciones matemáticas en torno a dos nuevas ciencias.

El 8 de marzo de 1642, cumplidos los 78 años de edad, muere Galileo en Arcetri. El papa, que había rechazado de plano acceder a darle la libertad sólo tres años antes, prohíbe al Gran Duque erigirle un monumento si en él se pone alguna palabra que pueda “ofender la reputación del Santo Oficio”.

Nada tiene de particular, pues, que el “caso Galileo” se constituyese en caballo de batalla de los enciclopedistas del Siglo de las Luces, quienes llegaron a demandar de su contemporáneo el papa Benedicto XIV —a quien consideraban un “amigo de los científicos y hombre de ciencia él mismo”— que “dictase reglas sobre el asunto a los inquisidores, como ya lo [había] hecho sobre otras cuestiones más importantes”. [4: 517]

Pero ni Benedicto XIV ni ninguno de sus sucesores hasta nuestros días lograron vencer lo que Fantoli ha llamado las “fuerzas de inercia” entronizadas en los organismos centrales de la Iglesia, como pudiera deducirse de las palabras que en noviembre de 1979, a propósito de la celebración del centenario del nacimiento de Albert Einstein, pronunció el papa Juan Pablo II:

La grandeza de Galileo es conocida de todos, como la de Einstein; pero contrariamente a este último, a quien estamos rindiendo homenaje ante el Colegio de Cardenales en el palacio apostólico, el primero tuvo que sufrir mucho —no podemos ocultar el hecho— a manos de hombres y organismos de la Iglesia […] Espero que teólogos, eruditos e historiadores, animados de un espíritu de sincera colaboración, estudien el caso Galileo más profundamente y, en leal reconocimiento de las culpas de cualquier lado que vengan, disipen la desconfianza que todavía se opone, en muchas mentes, a una fructífera concordia entre la ciencia y la fe, entre la Iglesia y el mundo. Doy todo mi apoyo esta tarea… [4]

FIGURA I.12. Portada de los Discursos y demostraciones matemáticas en torno a dos nuevas ciencias. (Leyden, 1638.)

Mientras tanto, la espera continúa. En el mejor de los casos, la exoneración formal del acusado llegaría con siglos de retraso.

Es una casualidad que el año de la muerte de Galileo haya coincidido con el del nacimiento de Isaac Newton, según el calendario que regía entonces en Inglaterra; sin duda, no es más que otra curiosa coincidencia que Galileo haya venido al mundo sólo tres días antes de que lo abandonara su paisano Miguel Ángel. Pero no puede sino maravillarnos el hecho de que ambos acontecimientos simbolizan a la perfección los antípodas que se reúnen en nuestro hombre: arte y ciencia, Renacimiento y época científica moderna.

Si a Newton, con su dinámica universal, y no a Galileo, le estaba reservada la gloria de inaugurar la Edad de la Razón, esta circunstancia no disminuye en absoluto el valor de la obra del raro precursor y profeta de aquella ciencia, a quien con indudable justicia pueden aplicársele las palabras que él mismo escribió una vez en elogio de William Gilbert:

Dedicarse a grandes invenciones partiendo de los comienzos más insignificantes y discernir que pueden ocultarse artes maravillosas bajo una apariencia trivial e infantil, no es cosa para mentes ordinarias, sino conceptos y pensamientos para talentos sobrehumanos. [9]

REFERENCIAS

[1] Drake, S. (1957), Discoveries and opinions of Galileo, Doubleday Anchor, Nueva York.

[2] —— (1976), “Galileo and the first mechanical computing device”, Scientific American, 234(4/abril): 104-113.

[3] Drake, S. y J. MacLachlan, (1975), “Galileo’s discovery of the parabolic trajectory”, Scientific American, 232(3/marzo): 102-110.

[4] Fantoli, A. (1996), Galileo for Copernicanism and for the Church/Studi Galileiani, 3, 2ª ed., Observatorio Vaticano, Ciudad del Vaticano.

[5] Flora, F. (1954), “Il processo di Galileo”, en Viviani, V., Vita di Galileo, Rizzoli, Milán, pp. 69-161.

[6] Galilei, G. (1610), “El mensajero sideral”, en Galileo-IV centenario, Academia de Ciencias de Cuba, La Habana, 1966, pp. 99-134.

[7] —— (1613), “Historia y demostraciones en relación con las manchas solares y sus fenómenos”, en Galileo-IV centenario, Academia de Ciencias de Cuba, La Habana, 1966, pp. 135-188.

[8] (1623), “El ensayador”, en Galileo-IV centenario, Academia de Ciencias de Cuba, La Habana, 1966, pp. 189-234.

[9] —— (1632), Dialogo di Galileo Galilei Linceo […] sopra i due massimi sistemi del mondo tolemaico, e copernicano; proponendo indeterminatamente le ragioni filosofiche, e naturali tanto per l’una, quanto per l’altra parte, Culture et Civilisation, Bruselas, 1966 [ed. facsimilar].

[10] —— (1638), Dialogues concerning two new sciences, Macmillan, Nueva York, 1914 [reimp. de Dover].

[11] Gilbert, W. (1600), De Magnete, Dover, Nueva York, 1958.

[12] Gingerich, O. (1982), “The Galileo Affair”, Scientific American, 247 (2/agosto): 118-127.

[13] Jammer, M. (1957), Concepts of force: A study in the foundations of mechanics, Harper, Nueva York, 1962.

[14] Koestler, A. (1959), Los sonámbulos, Conacyt, México, 1981.

[15] Kouznetsov, B. (1973), Galileo Galilei, Editorial Científico-Técnica, La Habana, 1981.

[16] Koyré, A. (1939), Études galiléennes III / Galilée et la loi d’inertie, Hermann, París.

[17] Laberénne, P. (1936), El origen de los mundos, Leviatán, Buenos Aires, 1956.

[18] Schurmann, P. F. (1946), Historia de la física, 1, 2ª ed., Nova, Buenos Aires.

[19] Seeger, R. J. (1966), Galileo Galilei, his life and his works, Pergamon Press, Oxford.

[20] Thuiller, P. (1983), “Galilée et l’expérimentation”, La Recherche, (143/abril): 442-454.

[21] Vives, J. L. (1531), “De las disciplinas”, en Obras completas, 2, Aguilar, Madrid, 1948, pp. 337-687.

[Notas]

1 En 1757 la Congregación tomó la decisión de omitir del índice de los libros prohibidos su decreto de 1616 que prohibía los libros que defendían esta tesis. Sin embargo, las obras de Copérnico, Kepler y Galileo no fueron efectivamente eliminadas del Índice hasta 1835 [4].