FLORES EN LA OSCURIDAD

En los sótanos del Museo de Ciencia e Industria de Manchester hay una caja de cristal con tres pequeñas virutas que parecen fragmentos de piel seca. Conservadas en el interior de dos vidrios de reloj, estas laminillas son lo que queda de los globos oculares de John Dalton, el padre de la teoría atómica, quien pidió a su médico que conservara sus ojos y los analizara para aclarar el misterio que no pudo resolver en vida. «No hay mucha gente que sepa que esto está aquí», confiesa la conservadora del museo, Alice Cliff, mientras me enseña los fragmentos de retina que el médico de Dalton diseccionó cuidadosamente tras su muerte. Un poco más allá, en otras estanterías del almacén, se conservan algunos efectos personales del físico: su navaja de afeitar, un paraguas y alguno de los instrumentos con los que midió incansablemente la temperatura de los gases o la presión atmosférica. También están sus características gafas redondas, hechas de caparazón de tortuga, con las que fue inmortalizado en los retratos. En ellos aparece como un hombre serio, de nariz aguileña, con esa expresión meditativa que a veces da la miopía. A pesar de sus problemas de vista, Dalton fue un personaje determinante en la historia de la física por alcanzar, precisamente, la realidad más allá de lo visible y comprender la naturaleza de la materia. Unos años antes que él, científicos como Joseph Priestley y Antoine de Lavoisier habían comenzado a desentrañar de qué estaban hechas sustancias como el aire y el agua, mientras otros, como Joseph-Louis Proust, se habían dado cuenta de que al fabricar determinados compuestos, como carbonatos de cobre y óxidos de estaño, los componentes mantenían una proporción constante. En 1803, tras realizar una serie de experimentos, Dalton hizo un descubrimiento que marcaría el desarrollo de la ciencia en adelante: sus pruebas mostraban que los elementos podían mezclarse en más de una proporción y que cada una de estas combinaciones daba lugar a un compuesto diferente. De ello se deducía que, como ya habían intuido algunos filósofos griegos, las cosas están hechas de elementos indivisibles a los que se refirió como «átomos», usando la terminología acuñada por Demócrito dos mil años antes. Pero en algún momento, mientras experimentaba con gases y se preguntaba de qué estaba hecha la atmósfera, Dalton comprendió que algo pasaba con su forma de percibir la realidad.

«En el curso de mi vida dedicada a las ciencias», escribe en su Extraordinary Facts Relating to the Vision of Colours, en 1794, «la óptica llamó necesariamente mi atención, y me documenté ampliamente sobre la teoría de la luz y el color antes de apreciar ninguna peculiaridad en mi visión». Durante años, Dalton se afanó en estudiar los mecanismos de refracción de la luz, la naturaleza de las lentes y la forma en que funcionan los espejos. Pero sería estudiando las plantas, y no la luz, como se daría cuenta de su particular forma de percibir los colores. En 1790, cuando estudiaba las diferentes especies, algunas de las flores le parecían totalmente distintas de lo que rezaban las descripciones. Cuando el texto hablaba de plantas blancas, verdes o amarillas, no tenía ningún problema al identificarlas, pero si la planta contenía tonos azules, púrpuras o rojos, Dalton se encontraba con un serio contratiempo: a él le parecían todas de un azul apagado. Hasta el punto, relata, de que cuando algún colega le preguntaba si la flor que tenía delante era rosa o azul, se creían que estaba de broma.

A pesar de todo, describe, nunca estuvo seguro de que su visión tuviera algo de especial hasta que accidentalmente observó el color de un geranio a la luz de una vela en el otoño de 1792.

La flor era rosa, pero a mí me parecía del color azul del cielo por el día; a la luz de la vela, sin embargo, la flor había cambiado de forma asombrosa, sin presentar ni rastro de azul y presentándose en lo que yo llamaba rojo, un color que genera un llamativo contraste con el azul.

Asombrado por su descubrimiento, Dalton decidió consultar a otros colegas y conocer si ellos detectaban el mismo fenómeno. Para su sorpresa, el resto de la gente no veía un cambio de color de la flor en función de si estaba a la luz del sol o a la luz de una vela. A ellos la flor les parecía siempre igual de rosa. «Esta observación probaba claramente que mi visión no era igual que la de las demás personas», confiesa en sus apuntes, donde también revela otros detalles interesantes, como que siempre había percibido la realidad del mismo modo y que los frascos con los diferentes compuestos que usaba para sus experimentos, y que a otros les parecían marrones, él los veía verdes. Como había hecho antes con su investigación sobre sustancias y elementos, su meticulosidad le llevó a realizar distintas pruebas en varios escenarios y observar, por ejemplo, que los colores tenían para él el mismo aspecto a la luz de una vela que a la luz de la luna. Y cuando trataba de observar el espectro en el que los demás ven las luces del arcoíris, sus impresiones eran muy particulares:

Descubrí que las personas en general distinguen seis tipos de colores en el espectro solar, conocidos como rojo, naranja, amarillo, verde, azul y púrpura [...] Para mí es todo de una forma bastante distinta: veo solo dos o como mucho tres de esas distinciones. A estas las llamo amarillo y azul; o amarillo, azul y púrpura. Mi amarillo comprende el rojo, naranja, amarillo y verde de los demás; y mi azul y púrpura coinciden con los de ellos. Esa parte de la imagen que otros llaman rojo parece para mí poco más que una sombra, o falta de luz; después de eso, el naranja, amarillo y verde parecen un solo color.

Las revelaciones de Dalton ayudaron a identificar por primera vez la «ceguera al color», que en algunos países como España se conoce todavía como «daltonismo». Curiosamente, la explicación que el científico dio de su propio trastorno no era correcta, pues supuso que la causa estaría en que el humor vítreo de sus ojos tendría un tono más azulado que el del resto y absorbería selectivamente más luz con mayores longitudes de onda. Para comprobarlo dejó instrucciones a su médico, Joseph Ransome, para que a su muerte extrajera los globos oculares y examinara con detenimiento cuál era la causa de aquella extraña percepción del color que le hacía ver las flores azules o rojas en función de la fuente de luz que las iluminaba.

El 28 de julio de 1844, un día después de la muerte de Dalton a los 78 años, el doctor Ransome realizó la autopsia del cadáver y cumplió con el encargo. Extrajo los ojos del científico, los diseccionó y exprimió el humor vítreo sobre un recipiente de cristal para comprobar su color. Aquella sustancia gelatinosa era perfectamente transparente y no había ni rastro de los tonos azules que Dalton había pronosticado. El médico llegó a diseccionar la parte posterior del ojo y a mirar a través del cristalino para ver si los objetos verdes o rojos cambiaban de color al pasar por el filtro. Pero no cambiaban. ¿Qué estaba pasando allí? La explicación de aquel fenómeno iba más allá del caso particular de Dalton. En el fondo estaban algunas de las grandes cuestiones que durante años han ocupado a la humanidad, como qué es un color, qué ve cada uno de nosotros y cómo se transforma un estímulo sensorial en algo tan abstracto como una percepción. El camino para responder a estas preguntas es uno de los viajes más alucinantes del conocimiento humano.

Pero empecemos por el principio.

MONOS VISUALES

Buena parte de nuestro conocimiento de la realidad empieza por los ojos. Lo primero que se pregunta cualquier ser humano consciente, antes incluso de plantearse aquello de «quiénes somos y de dónde venimos», es si lo que tiene delante es fiable y qué es exactamente eso que llamamos realidad. Los ojos son nuestra principal fuente de información, hasta el punto de que una proporción altísima de las neuronas de nuestra corteza cerebral están ocupadas procesando la información visual. Los neurocientíficos aún no tienen una cifra exacta, pero calculan que al menos un tercio de nuestro cerebro está ocupado procesando los datos que nos llegan del mundo exterior mientras paseamos por ahí con los ojos abiertos. Esto significa que varios miles de millones de neuronas se dedican a trabajar para ver nuestro entorno o incluso para evocar una imagen en nuestra mente. La actividad visual es tan absorbente que cuando cerramos los ojos somos capaces de pensar o recordar mejor, porque buena parte de las neuronas que estaban ocupadas quedan libres para otras tareas.

La cantidad de información que recogen nuestros ojos es también impresionante. Cada uno de ellos tiene unos 105 millones de fotorreceptores, lo que en una cámara digital equivaldría a una resolución de 105 megapíxeles. El ejemplo se entiende mejor si pensamos que cada ojo puede enviar datos desde más de cien millones de puntos en cada instante, con información cambiante cada pocos milisegundos sobre el contorno, la luminosidad o el movimiento de una imagen. Y sobre el color. Por fortuna, toda esa información no se puede enviar al cerebro de golpe, pues tendríamos unos nervios ópticos tan gruesos como el tronco de un alcornoque, sino que el sistema nervioso economiza y solo manda un megapíxel de información que después extrapola para componer la imagen completa. Algo parecido a lo que hace tu ordenador cuando comprime y descomprime archivos.

El sistema es, además, extremadamente sensible. Nuestros receptores son capaces de captar una docena de fotones procedentes de una estrella a centenares de años luz. Algunos libros dicen que podríamos detectar la luz de una vela en una noche despejada a 48 kilómetros de distancia, pero esta afirmación tiene truco. En términos reales sería difícil distinguir la luz de la vela del resto de fotones residuales que alcanzarían el ojo, por muy oscura que fuera la noche. Sin embargo, mirando al cielo somos capaces de divisar objetos tan lejanos como la galaxia Andrómeda, que está a 2,6 millones de años luz de distancia. La explicación es que la galaxia contiene millones de estrellas que envían millones de fotones en todas direcciones y unos miles llegan a la Tierra cada segundo. Una estrella de las menos visibles del cielo hace llegar muchos menos fotones y, sin embargo, la vemos. De hecho, somos capaces de reaccionar ante estímulos muchísimo más pequeños. En 1941 un equipo de la Universidad de Columbia (Estados Unidos) realizó el primer experimento para medir la sensibilidad a la luz de nuestros receptores. Reclutaron a un grupo de voluntarios, les dieron tiempo para aclimatarse a la oscuridad y activaron delante de ellos un flash con luces verdes y azules extremadamente débil que podían ir regulando. El resultado fue que los sujetos eran capaces de detectar un impulso de luz con el estímulo de entre 5 y 14 fotones. Experimentos más recientes han demostrado que a los bastones (las células más sensibles a la luz de la retina) les basta un solo fotón para activar la señal químico-eléctrica que viaja hasta el cerebro y produce una imagen. Y estos receptores son más abundantes fuera de la fóvea, el área de mayor resolución de nuestro campo visual, lo que explica por qué a veces es más fácil ver una estrella fugaz por el rabillo del ojo que si la miramos de frente.

Nuestros ojos son también mucho más versátiles que cualquier cámara fotográfica. Sus lentes se acomodan cambiando de forma y no necesitan desplazarse de un lado a otro para enfocar una imagen. Ante un cambio extremo de las condiciones de luz los aparatos necesitan reajustarse, mientras que nuestra pupila se abre y se cierra en cuestión de milisegundos para adaptarnos a las condiciones de luminosidad. La Luna es unas 400.000 veces menos luminosa que el Sol y, sin embargo, en cualquier noche de luna llena podemos llegar a ver bastante bien si adaptamos la vista a la oscuridad. En comparación con los centenares de fotones que podemos detectar procedentes de una estrella lejana y titilante, nuestro satélite nos hace llegar una cantidad considerable de luz: unos 8.000 billones de fotones por metro cuadrado y segundo, según los cálculos de mi amigo el físico Joaquín Sevilla. Suficiente como para que generaciones de humanos la hayan utilizado para cazar o moverse casi como si estuvieran en pleno día.

Con todo esto, afirmar que nuestro sistema visual es muy especial a lo mejor es un poco presuntuoso. Si se lo preguntaran a una langosta mantis o a un águila, por ejemplo, igual tendrían algo que decir. La primera tiene doce tipos de fotorreceptores que le permiten ver en infrarrojo y ultravioleta y una variedad de tonos que ni siquiera imaginamos. La segunda tiene un ángulo de visión de 340 grados y es capaz de detectar un conejo a una distancia de más de tres kilómetros. Algunos estudios estiman que las cucarachas son capaces de navegar espacialmente con la información que les proporciona un fotón por segundo y existen unas abejas capaces de distinguir las flores y navegar entre los árboles de un bosque en una noche sin luna. Al lado de estas criaturas, como mucho podemos decir que los seres humanos somos buenos reconocedores de caras y tenemos una visión tricromática bastante decente.

Los biólogos llevan años investigando cómo fue la evolución de nuestro sistema visual y cuáles fueron las adaptaciones que nos ayudaron a sobrevivir en nuestro entorno. Una de las características que nos distingue a nosotros y a otros primates de los demás animales es que vemos por el día mediante tres tipos de fotorreceptores y captamos bien la profundidad espacial. Entre otras hipótesis, se ha especulado con que la clave para desarrollar esta visión fue la necesidad de distinguir los colores de los frutos de los árboles y de atrapar insectos. Algunos científicos pensaron que nuestra agudeza visual evolucionó a partir de la necesidad de avanzar de rama en rama sin chocar o caer al vacío, pero resulta que en otros mamíferos que trepan, como las ardillas, este principio no se cumple. La antropóloga de la Universidad de California Davis Lynne Isbell defiende desde hace años la conocida como «hipótesis de la detección de serpientes», según la cual la capacidad para detectar formas serpenteantes entre la vegetación podría explicar por qué los primates hemos desarrollado una vista en tres dimensiones más aguda que otras especies. Pero esta y otras hipótesis están más que discutidas y tienen mucho más de especulación que de realidad.

Otros investigadores han medido el tamaño de las órbitas de los ojos en el cráneo humano y lo han comparado con las órbitas del resto de primates. Nuestras cavidades orbitarias son más anchas que altas, lo que nos proporcionaría, según estos autores, una mayor visión lateral. Al mismo tiempo, una posición más adelantada de nuestros globos oculares mejoró nuestra capacidad para observar el ambiente en espacios abiertos y esto se unió a otros cambios en el tránsito de los bosques a las anchas estepas. Pero hay muchas pruebas que demuestran la ausencia de correlación entre tamaño de las órbitas y el tamaño del ojo y su capacidad de movimiento. Un estudio que hizo mucho ruido hace unos años analizaba el tamaño de las órbitas oculares de los neandertales como indicador de sus proporciones cerebrales. El trabajo apuntaba a que los neandertales tenían más grandes los lóbulos occipitales (encargados de integrar visión) que los humanos actuales, y eso dio lugar a titulares que apuntaban a que veían mejor que nosotros. La hipótesis es que «ver mejor» les pudo salir caro, ya que al sacrificar capacidades como las de nuestro lóbulo parietal vivían en grupos más pequeños, peores para la supervivencia en condiciones extremas como una glaciación. Pero faltan pruebas para ir tan lejos con las especulaciones.

Emiliano Bruner es especialista en paleoneurobiología del Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana (CENIEH), y su trabajo consiste en analizar la forma de los cráneos de nuestros ancestros para obtener información sobre cómo evolucionó su cerebro. Los primates somos seres «visuales», apunta, y hemos abandonado un mundo de sonidos y olores por un mundo de formas y colores. Es verdad que «nuestro cerebro “piensa” con los ojos», admite. Ahora bien, muchas de las interpretaciones sobre nuestras adaptaciones y cambios evolutivos se cuentan como «una novela especulativa y romántica», frente a la paleontología cuantitativa y experimental. Su trabajo se ha centrado en el análisis de otra zona cerebral implicada en la combinación de la vista y nuestros movimientos, el lóbulo parietal, donde se produce algo llamado «integración visuoespacial». En este sentido, lo que nos distingue más claramente de otras especies, incluidos los neandertales, es que pensamos más con el cuerpo y al manipular objetos. El sistema mano-ojo es nuestro interfaz principal y eso sí puede marcar la diferencia, según Bruner. En el transcurso de sus investigaciones, además, él y otros científicos también han observado algo que contradice nuestro punto de partida de que somos una especie con una visión «superior». En la evolución de nuestros rasgos morfológicos (cara y cráneo) se ha producido una paulatina deformación del globo ocular, «lo justo para seguir con buena vista pero un poco defectuosa». En otras palabras, es posible que nuestra especie haya mejorado algunas capacidades y que sus lóbulos frontal y temporal se hayan extendido, a costa de que el ojo quede un poco aplastado y de hacernos un poco miopes.

Sea como sea nuestra capacidad visual, de lo que no hay duda es de que ha monopolizado buena parte de nuestro desarrollo cognitivo y por eso algunos teóricos han acuñado un término que nos define bien como especie: oculocentrismo. La idea es que nuestros ojos no solo han marcado la forma que tenemos de pensar y de comprender el universo, sino las formas de manifestarnos cultural y artísticamente. Un equipo de lingüistas y antropólogos del Instituto Max Planck estudió a principios de 2015 las expresiones de trece lenguas y culturas diferentes y el número de palabras dedicadas a los sentidos. Entre los lenguajes estudiados estaban el español, el chino mandarín y el inglés, pero también otras lenguas minoritarias, como el cha’palaachi, hablado por unos cuatro mil cayapas del noroeste de Ecuador. En todas estas culturas las palabras y verbos relacionados con la vista (como observar, contemplar, mirar, ver) representaban una media del 60 % del vocabulario referido a los sentidos. En los lenguajes mayoritarios, como el castellano, la cifra llegaba hasta un 80 %. Nuestra fijación con la vista llega hasta el punto de que ver se ha convertido en sinónimo de entender o comprender y decimos «mira» o «fíjate» para explicarle una historia a alguien, incluso cuando esta persona es invidente.

FUEGO EN EL OJO

La obsesión de los humanos por el ojo está presente desde el inicio de la filosofía y a poco que rebusque uno se la encuentra en cualquier texto clásico. En el arranque de su Metafísica, Aristóteles ya hablaba de la superioridad de la vista sobre el resto de sentidos a la hora de relacionarlos con el mundo. «Preferimos el conocimiento visible a todos los demás conocimientos que nos dan los demás sentidos», escribía. «Igual que el Sol está en el mundo, los ojos están en el cuerpo» y son «sus componentes divinos», sostenía el médico Galeno quinientos años después. Para el médico inglés Helkiah Crooke, ya en el siglo XVII, los ojos también eran los «centinelas en lo alto de la torre, desde donde pueden ver más lejos», y René Descartes definía la vista como «el más noble y universal» de los sentidos.

A pesar de esta marcada preferencia visual, una de las conclusiones a las que llegaron enseguida los primeros pensadores fue que la vista no era fiable. Los griegos, por ejemplo, se dieron cuenta de que los ojos les podían jugar alguna mala pasada y conocían algunas ilusiones visuales. Incluso creaban pequeños juguetes con los que engañar a los sentidos por puro divertimento. Cleómedes describió en el siglo I con bastante exactitud una de las ilusiones más llamativas que se producían en los cielos, la que hace parecer especialmente grandes a la Luna y el Sol cuando se encuentran cerca del horizonte. Claudio Tolomeo, el mismo que definió durante siglos el sistema de movimiento de las esferas, se dio cuenta de que si caminaba por la calle las casas parecían moverse hacia atrás pero la Luna se quedaba inmóvil. Y notó que los colores aparentes de las cosas cambian con la distancia. Otros filósofos dejaron testimonio sobre las diferentes apariencias que podía tener un objeto en función de la distancia, el ángulo de la luz, el aire de la atmósfera o su forma cóncava o convexa. Este recelo frente a las apariencias llevó a algunos pensadores a fiarse menos de los sentidos y confiar en el razonamiento más abstracto, hasta el punto de elaborar teorías que a veces no tenían mucho que ver con la realidad palpable y que consistían en poner nombres a las cosas más que en conocer su verdadero significado. En esta búsqueda a tientas de una respuesta a qué consistía el acto de ver y cuál era la naturaleza de la luz, los griegos elaboraron teorías que hoy nos parecen absurdas o humorísticas, pero que para el conocimiento de su tiempo suponía una aproximación muy valiosa.

Una de las propuestas más antiguas, y que coleó hasta bien entrada la Edad Media, se atribuye al filósofo Empédocles, quien expuso hacia el 450 a. C. que nuestros ojos emitían una especie de rayos invisibles que tocaban las cosas y regresaban con información de vuelta. Quizá porque el tacto les parecía un sentido bastante fiable, sus seguidores pensaban que el ojo enviaba unos dedos invisibles que palpaban el mundo exterior para saber cómo era. Siguiendo con esta línea de pensamiento, Platón llegó a considerar que el interior del ojo albergaba un fuego muy débil que impregnaba las cosas visibles para traerlas a nuestra mente. La luz se asociaba al fuego, uno de los cuatro elementos de la naturaleza, y por tanto, parecía lógico que tuviéramos una diminuta llama dentro del ojo para acceder a la realidad.

Estas ideas fueron discutidas por sus contemporáneos, como el propio Aristóteles, para quien la existencia de rayos oculares no tenía ningún sentido. «Es en absoluto absurdo sostener que se ve por alguna cosa que sale del ojo y que esta cosa se extienda hasta los astros o hasta que encuentra alguna otra cosa que le viene en contra», escribió en referencia a Empédocles. Si la visión solo era posible mediante rayos oculares, se preguntaba, ¿cómo era posible ver por la noche? Una posible fuente de confusión era el hecho de que algunos animales parecían ver perfectamente en la oscuridad, y sus ojos brillaban con una especie de fuego interno. Los primeros atomistas, Leucipo y Demócrito, hicieron su aportación a la teoría de la visión introduciendo un nuevo elemento: los fantasmas visuales o eidola. Su idea, que iba un poco más encaminada, era que bajo la influencia de la luz los objetos que vemos a nuestro alrededor están emitiendo constantemente una especie de velo de partículas, una vaporosa réplica de sí mismos que cuando alcanza nuestro ojo produce la imagen. Cuando soñamos, explicaban los defensores de esta teoría, estos eidola que se han quedado por ahí flotando durante el día llegan a nosotros en forma de sueños. Pero con poco que uno le diera vueltas a la idea aparecían algunos pequeños problemas para la solidez de la hipótesis. Si vemos una montaña, por ejemplo, ¿cómo es que el fantasma de algo tan grande cabe en nuestros ojos tan pequeños? ¿Acaso los fantasmas visuales disminuían de tamaño al viajar por el aire? ¿Cómo se mantenían unidos los átomos de estas imágenes flotantes en una distancia tan larga? Si estábamos rodeados por millones de imágenes flotantes, ¿cuándo caducaban? ¿Acaso permanecían entre nosotros para siempre?

Para empezar a obtener respuestas tuvieron que entrar en escena otros personajes con herramientas diferentes para analizar la realidad: matemáticos, ingenieros y médicos. Al primer colectivo, y en letras de oro en la historia, pertenece Euclides, quien se interesó por el asunto de la visión pero al que le daba bastante igual cómo funcionaba el ojo. Básicamente se puso a trabajar con la geometría de los rayos de luz y el recorrido que pueden hacer desde el objeto hasta nosotros. Las cosas que se ven con un ángulo más grande parecen más grandes, afirmaba, y las que se ven con un ángulo más pequeño se ven más pequeñas. Este juego de líneas puede parecer una aproximación demasiado simple, pero lo cierto es que está en la base de todo lo que sabemos hoy de óptica, de cómo vemos a través del ojo, de las lentes, o reflejado en una superficie. A pesar de todo, Euclides también era partidario de la teoría de los rayos en los ojos y ni se le pasaba por la cabeza que la imagen se formara en el interior. Su influencia ayudó a propagar el error durante siglos.

Desde la ingeniería, la principal aportación la hizo Herón de Alejandría, un auténtico genio inventor capaz de diseñar el primer sistema de puertas automáticas de la historia, entre otros artilugios neumáticos. Herón concluyó que la luz viajaba a una velocidad infinita y que los rayos siempre recorrían el espacio más corto entre dos puntos, además de esbozar los primeros esquemas sobre la forma de reflejarse en los espejos.

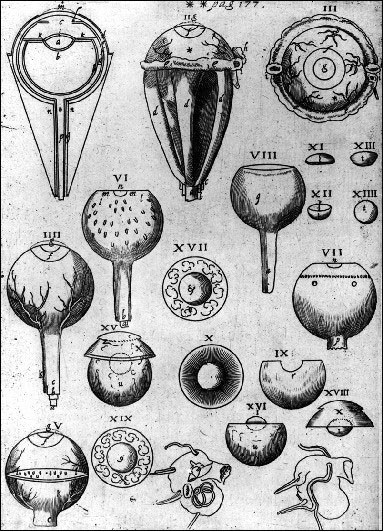

Y en la parte médica, Galeno contó con la ventaja de tener la oportunidad de desmontar un ojo por piezas y analizar sus componentes. Una de las afecciones de ojos más frecuentes y conocidas desde la Antigüedad eran las cataratas. El problema es básicamente que la lente del cristalino se vuelve opaca y los médicos se dieron cuenta de que extrayendo la lente el ojo recuperaba la visión como quien retira una cortina, aunque le faltara capacidad de enfoque. Cuando analizó la estructura del ojo, Galeno situó erróneamente el cristalino en el centro del globo ocular y eso, junto con su experiencia con los pacientes, le llevó a concluir que la lente era el órgano de la visión humana. «El cristalino es el principal instrumento de visión», describió, «un hecho claramente probado por lo que los médicos llaman cataratas, que se producen entre el cristalino y la córnea e interfieren con la visión hasta que son acomodadas». Aunque ignoró la importancia de la retina, sí que fue capaz de identificar por primera vez el nervio óptico y su posible función de conexión con el cerebro. Pero como había asimilado la idea de la emisión de rayos de Platón, se equivocó otra vez en la interpretación. Aseguró que el nervio óptico estaba hueco (falso) para que encajara con su rocambolesca teoría de un ánima que sale por él cada vez que vemos. Cuando observamos un objeto, afirmaba Galeno, el «espíritu animal» que hay en los ventrículos de nuestro cerebro sale del ojo a través del nervio óptico y se convierte en una extensión de los nervios y del cerebro que regresa con información de lo que se ha encontrado en el camino. Un viaje interesante, pero un poco enrevesado para algo tan aparentemente inmediato como la visión.

CAMINAR SOBRE UN ECLIPSE

La historia del conocimiento del ojo corre en paralelo con la del estudio de la luz. Saber qué es la luz y cuáles son sus propiedades no es algo tan intuitivo como parece. La primera idea podemos intuirla cualquier día soleado al ver que la luz pasa a través de una ventana y el polvo en suspensión nos deja apreciar la naturaleza de sus rayos rectilíneos. Quizá nos recuerda a una especie de fluido que procede de cuerpos como el Sol o las estrellas, pero también sale del fuego. Una característica llamativa es que viaja a una velocidad vertiginosa, tanto que nos parece inmediata. Si las estrellas están tan lejos como creemos, la luz parece llegar sin interrupción hasta nuestros ojos a una velocidad infinita. Otra primera toma de contacto casi universal sobre la naturaleza de la luz es la que muchos tuvimos la primera vez que jugamos con una lupa al aire libre. Aún recuerdo el impacto que me causaba ver los rayos de sol pasando a través de una lupa hasta convertirse en un poderoso punto capaz de quemar la madera de un banco o achicharrar a una pobre hormiga. La luz del sol se antojaba como algo que uno podía introducir en un «embudo» y convertirlo en un arma poderosa. Otro de mis recuerdos sobre la luz tiene que ver con los espejos. Como otros niños, yo me pasaba el día jugando en la calle y a veces tenía la suerte de encontrarme los restos de un espejo roto. Mis amigos y yo tomábamos nuestro pequeño tesoro y nos dedicábamos a reflejar la luz del sol sobre los edificios. Era lo más parecido a manejar un enorme foco de iluminación como los de Hollywood. La sensación de dirigir un chorro de luz a tu antojo (entonces no teníamos punteros láser) te hacía sentir poderoso. Uno de los hechos que más llamaban mi atención era que el reflejo de la luz sobre los edificios de enfrente (pobres vecinos deslumbrados con nuestros destellos) tenía una forma perfectamente redonda. Y todo a pesar de que mi espejo era rectangular, cuando no totalmente irregular y con aristas, por más que me esforzase en buscar el fragmento menos anguloso. ¿Qué extraña magia era aquella que convertía la luz en un círculo perfecto y enorme a decenas de metros de distancia?

En el transcurso de los siglos muchos otros niños y hombres se vieron sorprendidos por los fenómenos de la luz más evidentes, como el arcoíris, los colores del cielo o la forma en que la luz cambia de dirección al entrar en un líquido. Este último fenómeno, llamado «refracción», desató durante siglos encendidas discusiones y llegó a despistar al mismísimo Newton. Al ver pasar la luz por el agua, parecía claro que las imágenes hacían algo raro. Séneca, en el siglo I, se preguntaba por qué un remo dentro del agua daba la impresión de estar roto. Para comprender el fenómeno, Tolomeo hacía un experimento que es hoy un clásico y muy sencillo de reproducir con pocos medios. Tomamos un recipiente, preferentemente opaco, y con forma de ensaladera, y colocamos en su interior una moneda. La moneda debe estar en la base y en la parte más alejada si ponemos el recipiente delante de nosotros. A continuación movemos el bol hasta que la moneda desaparezca de nuestra vista y, una vez hecho esto, vertemos agua en su interior muy despacito con una jarra. Para nuestra sorpresa, la moneda que hace un momento permanecía oculta tras la pared delantera del recipiente reaparece ante nuestros ojos. ¿Qué ha pasado aquí? Básicamente el cambio de dirección la luz ha hecho que la imagen de la moneda sortee la pared del bol hasta nosotros.

© IDEE.

Aparte de cómo cambiaba la luz de trayectoria, otros filósofos se fijaron en cómo se reflejaba en los espejos y en qué ángulos se producía la reflexión. En algunos textos se contaba que Arquímedes había intentado hundir los barcos romanos que acosaban Siracusa con un enorme espejo reflector que concentraba los rayos de luz en un solo punto, aunque hoy parece que se trata más bien de una idea que se convirtió en leyenda. Mientras Arquímedes jugaba con sus espejos y sus círculos, otros fenómenos naturales generaban nuevas incógnitas para sus observadores. Ya en el siglo IV a. C. Aristóteles se había fijado en un curioso efecto de la luz al atravesar agujeros o aperturas irregulares. «¿Por qué cuando el sol pasa a través de formas rectangulares, como por ejemplo los mimbres de una cesta, no produce una figura con forma rectangular sino circular?», escribió. «¿Por qué durante un eclipse de Sol, si uno mira a través de un tamiz o las hojas de un árbol, o si pones los dedos de una mano sobre los de la otra, los rayos se convierten en lunas crecientes cuando alcanzan la Tierra?» Efectivamente, si uno tiene un poco de suerte y sabe dónde mirar, hay pocas experiencias tan emocionantes como caminar sobre un suelo de medias lunas bajo los árboles de un parque en un eclipse parcial de sol. Mientras la gente mira al cielo con filtros especiales, tú estás viendo el eclipse reproducido centenares de veces en el suelo. Lo que ocurre es que los huecos entre las hojas actúan como diminutos agujeros que dejan pasar la luz de tal manera que en el suelo se reproduce el patrón de luz de la fuente emisora, en este caso el sol. El mismo efecto se puede conseguir haciendo un agujero diminuto, de apenas 5 mm, en un trozo de cartón y dejando pasar el sol para que se refleje en una hoja en blanco, donde veremos la forma del sol con la sombra de la luna en su interior. Otra versión aún más espectacular del efecto circula por internet en un popular vídeo en el que un tipo entra en su casa durante un eclipse parcial y los espejos de la bola de discoteca que tiene colgada del techo proyectan decenas de medias lunas por toda su habitación.

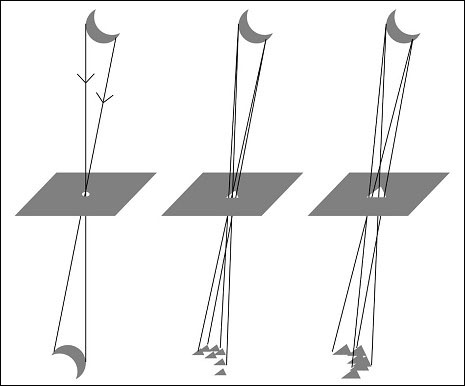

Pero para comprobar todos estos extraños efectos de la luz no hace falta esperar al siguiente eclipse ni montar una fiesta en casa. Basta salir a la calle cualquier día soleado, hacer un agujero en un folio y dejar pasar la luz para que se proyecte sobre una pared. El resultado será un círculo de luz, lógicamente. Pero, ¿y si haces el agujero en forma de triángulo? ¿Qué forma esperaría uno que tenga la luz? Cuando se hace esta demostración a la gente, se queda bastante sorprendida y tarda en entender que lo que está viendo en la pared, ese círculo que ve al pasar la luz por el triángulo, es en realidad la forma del sol, proyectado como con una cámara de cine. Todo depende del tamaño del agujero y de la distancia a la pantalla de proyección. Cuando el agujero es estrecho, proyecta una imagen real de la escena que hay en la fuente hasta el punto de que se puede contemplar una especie de proyección invertida de la realidad. Un efecto que se conoce desde la Antigüedad como cámara oscura y que es el mismo que funciona en las hojas del árbol durante el eclipse. Si el agujero es más grande, cuando la pantalla está cerca vemos la forma original del agujero (triangular), pero a medida que lo alejamos los millones de triangulitos que proyecta el sol se reúnen en forma de círculo. Es como si dejamos pasar la luz por una ventana rectangular. Si la pared sobre la que se refleja está cerca veremos un rectángulo perfecto, pero a medida que alejamos la pared la luz se difumina y terminará perdiendo su forma original y definida.

El patrón proyectado depende del tamaño de la abertura y la distancia a la pared donde se proyecta. © IDEE.

Este problema aparentemente nimio fue discutido durante siglos y se convirtió en uno de los motores que ayudó a comprender qué era la luz. Sin entender la manera en que se desplazan los rayos es imposible comprender por qué unas veces aparece el sol proyectado y otras lo que vemos es la forma del agujero. De vez en cuando, la naturaleza ofrecía alguna pista, y si el observador casual era lo suficientemente agudo, podía tratar de descifrar qué estaba pasando. En sus memorias, por ejemplo, Santiago Ramón y Cajal cuenta un descubrimiento que hizo de niño y que creyó ser el primero en advertir. En una de las ocasiones en que el maestro le había castigado en el «cuarto de los ratones» de la escuela, Cajal se había dado cuenta de que la luz entraba por un pequeño orificio y proyectaba una imagen en el techo. «Advertí con sorpresa que un tenue filete de luz proyectaba, cabeza abajo y con sus naturales colores, las personas y caballerías que discurrían por el exterior», escribió. Lo que estaba viendo era la imagen de la plaza en vivo y en directo y en su ingenuidad infantil creyó haber descubierto un fenómeno desconocido para la física. Desconocía entonces que generaciones y generaciones de filósofos y científicos habían hecho sus principales descubrimientos en una habitación oscura por la que pasaba un finísimo haz de luz. De la misma manera, y aunque no había oído hablar jamás sobre óptica geométrica, jugaba yo con mi espejo y los haces de luz en la pared. Estaba viendo la forma del sol reflejada en las casas de mis martirizados vecinos y me sentía como un mago de la luz. Pero no tenía ni idea de por qué estaba pasando aquello.

UN GENIO A OSCURAS

Si uno ha leído Las mil y una noches es probable que se imagine el Bagdad del siglo XI como una ciudad plagada de magos, ladrones y vendedores de alfombras voladoras. La realidad fue seguramente más aburrida, pero en aquella época uno podía encontrarse en sus calles con la criatura más parecida al genio de la lámpara que ha dado la historia. El matemático y astrónomo Ibn al-Haytham, más conocido como Alhacén, era tan genial que había entendido lo que sucedía con las hojas de los árboles y el eclipse y había hecho su propia versión del experimento. Pero antes de eso había desmontado la teoría de los rayos oculares con sus observaciones y razonamientos.

Aparte de las dudas de siglos anteriores, como el hecho de que nuestros rayos visuales no funcionen demasiado bien por la noche, Alhacén argumentaba que dado que mirar al sol era casi imposible y producía un gran dolor, era evidente que algo estaba entrando en el ojo en lugar de salir. Y si quedaba deslumbrado se producía un curioso efecto: el ojo seguía viendo la imagen del objeto durante largo rato en la oscuridad e incluso al cerrar los párpados, como si algo hubiera quedado impregnado en su interior. Además, razonaba, cada objeto se veía de un color en función de la luz que los iluminaba, otra prueba de que la visión dependía de una fuente externa y no de los rayos oculares. «No hay visión a menos que algo venga desde el objeto visible hasta el ojo, salga o no cualquier cosa de este», concluyó. Por primera vez se separaban el ojo, el objeto y la luz como elementos independientes y se hacía a partir de observaciones y experimentos, y no de la mera especulación.

La vida de Alhacén se parece un poco a una de esas leyendas orientales. Nacido en Basora en el año 965, a la edad de 31 años ya era un destacado matemático y astrónomo, y el califa Al-Hakim le encargó un plan para regular el caudal de agua del Nilo. Cuando se dio cuenta de que era una tarea inasumible, Alhacén renunció y Al-Hakim le relegó a un puesto administrativo. Según varias fuentes, temeroso de la conocida crueldad del califa, Alhacén se hizo pasar por loco durante varias décadas hasta que el califa murió en 1021 y pudo dejar de fingir. Ese mismo año publicó su Libro de óptica, en el que resumía sus años de investigaciones sobre la luz y fenómenos como la refracción y la reflexión, y que se convirtió en el libro de física más influyente hasta el Renacimiento.

Para conocer mejor la naturaleza de la luz, Alhacén continuó con los experimentos de espejos de Herón y los de la refracción de la luz de Tolomeo y tuvo la genial intuición de que la causa estaba en que la luz se retrasaba al pasar del aire a un medio más denso como era el líquido. Al observar las puestas de sol en Bagdad se dio cuenta de que después de ponerse el sol su luz se seguía propagando por la atmósfera y asoció este fenómeno con la refracción de la luz. Utilizando la geometría, calculó la distancia que habría recorrido el sol al desaparecer bajo el horizonte, a razón de 15 grados por hora, midió el tiempo que pasaba hasta que dejaba de verse el atardecer y con eso estimó el ángulo en que el aire desplazaba la luz de la estrella durante el ocaso. Todo esto le sirvió para estimar que la atmósfera tiene un grosor de entre 15 y 40 kilómetros, una aproximación sorprendentemente buena para la época.

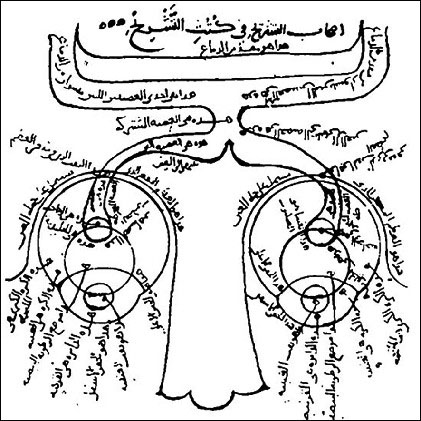

Pero si hay algo por lo que Alhacén es recordado es por su descripción del fenómeno de la luz al pasar por un diminuto agujero, la conocida cámara oscura. Imaginemos al sabio en la oscuridad de una tienda de campaña, en mitad de una soleada mañana en Bagdad. Por una diminuta incisión de la tienda entra un rayo de luz que proyecta la escena sobre la pared más próxima. El mundo se está reproduciendo frente a él, pero dado la vuelta. Curiosamente, Alhacén no recalca el hecho de que la imagen esté invertida, sino que fija su atención en el recorrido que hacen los rayos de luz. Para comprenderlo mejor repite el experimento en la oscuridad, pero prescinde de la luz del sol. En su lugar coloca tres velas a diferente altura y deja pasar su luz por un pequeño agujero. Cada vela aparece reflejada en el otro lado de forma independiente, y si apaga una, el punto de luz correspondiente a esa vela desaparece. Los rayos de luz no se molestan entre sí al pasar por el agujero y viajan de forma independiente. «Si las luces estuvieran mezcladas con el aire», escribe en alusión a las anteriores teorías, «estarían juntas en el agujero y deberían cruzarlo entremezcladas; no se separarían después». Ahí tiene la respuesta que estaba buscando: lo mismo que está sucediendo en la cámara oscura, deduce, ocurre en el interior del ojo. Multitud de rayos de una escena pasan a través de nuestra pupila y componen una imagen de la realidad. Esta conclusión es toda una revolución en la concepción de nuestra vista, ya que implica por primera vez que la imagen se forma por la suma de un montón de rayos de luz que viajan e inciden en diferentes puntos del ojo y no solo por los que inciden perpendicularmente o de imágenes fantasmales que van por el aire de un sitio a otro.

El esquema del ojo de Alhacén. Cortesía de Qatar Foundation.

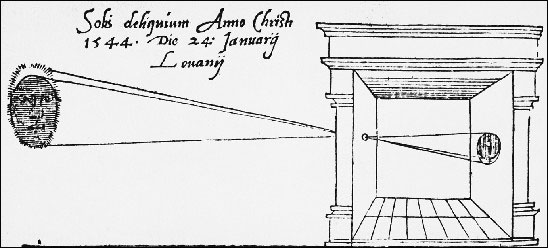

En los años siguientes, la cámara oscura sería uno de los instrumentos fundamentales de la revolución óptica. Observar la realidad proyectada sería utilísimo para pintores y topógrafos, que solo tenían que seguir una plantilla para copiar lo que veían sus ojos. La estrafalaria idea del inglés Robert Hooke de fabricar una especie de caja en la que un observador podría introducirse y dibujar lo que viera no se puso en práctica tal cual, pero sí se diseñaron pequeñas tiendas portátiles para montar una cámara oscura en cualquier parte y observar fenómenos astronómicos con ellas. Algunos de los primeros eclipses o tránsitos planetarios se vieron proyectados en una pared con el viejo truco del agujero que dejaba pasar la luz. El primero del que se tiene constancia gráfica aparece en un libro del astrónomo holandés Regnier Gemma Frisius en 1545, en el que ilustra cómo había usado este sistema para observar un eclipse en 1544. Como curiosidad, el sistema de cámara oscura también aparece en los ojos más primitivos de la naturaleza, como los de la almeja gigante o el cangrejo herradura. El ejemplo más conocido es el del nautilo, un precioso cefalópodo que parece congelado en el tiempo. Sus ojos son tan sencillos que solo consisten en un diminuto orificio por el que penetra la luz hasta la retina a manera de cámara oscura. La imagen no es muy precisa ni el ojo muy versátil, pero para su vida en las profundidades al nautilo parece haberle bastado con conocer las gradaciones de luz en el ambiente.

Observación del eclipse por Frisius. Granger Collection-Album.

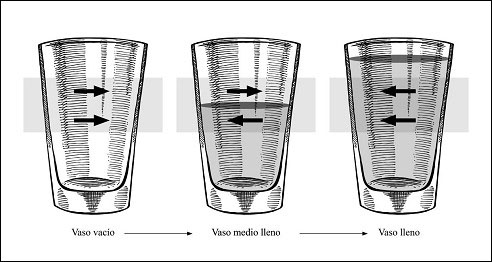

Sobre la inversión de la imagen, una forma de comprobarlo sin necesidad de encerrarse a oscuras requiere un simple vaso de cristal. Dibujamos en un papel un par de flechas que apuntan hacia la derecha y lo colocamos a unos cinco centímetros detrás del vaso vacío. Como pasó con el experimento de Tolomeo, llenaremos el recipiente de agua para comprobar el efecto de la refracción. Nos colocamos justo enfrente, en el punto en que nuestro ojo ve las dos flechas que apuntan hacia la derecha a través del cristal, y empezamos a verter agua en el vaso. Llegado un punto, cuando el vaso está hacia la mitad, la flecha inferior empieza a verse a través del agua y se ve al revés. Ahora vemos una flecha apuntando en cada dirección en función de si la luz ha pasado solo por el aire o por el aire más el agua. El rayo de luz que viajaba en línea recta en el aire se ha desviado al entrar en el líquido, de modo que todo el vaso actúa como una lente y los rayos se cruzan hasta invertir la imagen. Al entrar en una cámara oscura, o en el interior de nuestro ojo, sucede exactamente lo mismo, pero Alhacén quizá lo omitió para no confundir demasiado a sus lectores. Por eso y porque su explicación de la visión aún contenía un error heredado. Seguía creyendo que el humor vítreo era fundamental en la visión, puesto que si la imagen se hubiera formado más atrás (en la retina) estaría efectivamente del revés. Para deshacer este entuerto hubo que esperar aún unos siglos y a las tribulaciones de un astrónomo con problemas de vista.

© IDEE.

EL ASTRÓNOMO MIOPE

Entre las ideas de Alhacén y el siguiente gran avance en óptica hay un intervalo de cuatrocientos años, pero durante este periodo no reinó el vacío intelectual que algunas veces asociamos con la Edad Media. En la escuela franciscana de Oxford ya había pensadores como Jean Buridan o Nicolás Oresme que hablaban sobre la inercia, el heliocentrismo o la posibilidad de que existieran otros mundos habitados en el espacio. Las ideas de los clásicos, sobre todo Aristóteles, regresaban paulatinamente a Europa desde el mundo árabe, donde se produjeron grandes progresos en materias como medicina, astronomía o matemáticas. El libro de Alhacén sobre óptica se tradujo al latín en relativamente poco tiempo, y sus ideas se hicieron conocidas a través de un fraile polaco llamado Witelo y gracias al trabajo de otro franciscano, el inglés Roger Bacon. El «Doctor Mirabilis», como le conocieron en su época, retomó el estudio de la luz y el ojo, experimentó con lentes y espejos, reconstruyó geométricamente el recorrido de los rayos de luz como antes habían hecho otros y adelantó que el arcoíris era el resultado de la refracción y reflexión de la luz sobre gotas de lluvia individuales.

Debido a su comprensión del funcionamiento de las lentes, se le ha atribuido algunas veces la invención de las primeras gafas para poder leer, que aparecen retratadas en algunos manuscritos y frescos de los años posteriores. Según Brian Clegg, autor de una de sus biografías, Bacon no tuvo la intuición de utilizar las lentes para ver a través de ellas, aunque paradójicamente fue capaz de predecir su futuro uso. El conocimiento de los principios de refracción de la luz, escribió en su Opus Maius, permitiría...

...que objetos muy grandes puedan hacerse parecer muy pequeños, y al revés, que objetos muy distantes parezcan al alcance de la mano.

Algunos pensamientos de aquella época parecían adelantar ya la siguiente gran revolución que cambiaría radicalmente la manera de acercarnos al conocimiento de la naturaleza. «Los sentidos no son de fiar en cuanto a los objetos más grandes ni a los más pequeños», reflexionaba Adelardo de Bath en el siglo XII. «¿Quién ha comprendido jamás el espacio celeste mediante el sentido de la vista? ¿Quién ha distinguido jamás los minúsculos átomos a simple vista?» Su reflexión parecía estar pidiendo a gritos la fabricación de algún artilugio que permitiera ir más allá de lo que nuestros propios sentidos podían proporcionarnos, pero para eso —y a pesar de contar con la tecnología para desarrollarlo— hubo que esperar hasta el siglo XVII, cuando se fabricaron los primeros telescopios y microscopios, y se abrió por primera vez la posibilidad de contemplar un mundo invisible.

En la frontera de aquel cambio tecnológico vivió el astrónomo alemán Johannes Kepler, a quien se le recuerda con justicia por su descripción matemática del movimiento de los planetas alrededor del Sol y el descubrimiento de las órbitas elípticas que allanaría el camino a Isaac Newton. Rara vez, incluso entre personas bien formadas científicamente, se habla de su papel al describir las leyes de la óptica y descifrar el enigma del funcionamiento del ojo. En buena parte porque su aportación en este campo se ha olvidado y porque otras figuras y descubrimientos eclipsaron posteriormente su genio.

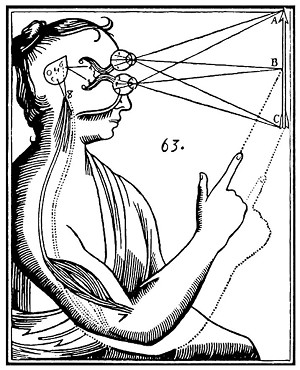

Hacia 1601 Kepler era uno de los astrónomos de más renombre en Europa y había relevado a Tycho Brahe como matemático imperial de Rodolfo II. Faltaba casi una década para que Galileo Galilei apuntara con su perspicillum hacia los cielos, y las observaciones estelares se basaban en el seguimiento a simple vista de los objetos (Tycho había usado un tubo sin lentes para centrar la vista, según algunas fuentes) o gracias al juego de agujeros y proyecciones de la cámara oscura que permitía vislumbrar sobre un papel la forma de los astros y sus evoluciones cuando pasaban por delante del Sol. En 1590 Kepler había contemplado su primer eclipse proyectado por un agujero en una de las cúpulas de la catedral de Tubinga y unos años después tuvo una experiencia con una cámara oscura como las que había diseñado Alhacén que le dejó marcado. En una visita al gabinete de curiosidades (Kunstkammer) de la ciudad de Dresde, el alemán había entrado en una habitación aislada en la que la luz penetraba únicamente por una diminuta abertura provista de una lente y formaba una imagen que se proyectaba sobre la pared o sobre su propio cuerpo si se interponía en su recorrido. ¿Qué estaba pasando en aquel cuarto oscuro y qué relación tenía con el ojo? La idea de que el ojo podía funcionar como una cámara oscura ya la habían esbozado otros autores, como Giovanni Battista della Porta en su conocida Magia naturalis (1558), pero Kepler la maduró hasta exponerla de forma brillante en 1604, en una obra titulada Ad Vitellionem paralipomena (lo que podríamos traducir en nuestros tiempos como Lo que Witelo no te contó). En este trabajo Kepler adelantaba ideas muy avanzadas sobre la luz, como que no tiene masa o es una forma de calor, y proponía una fórmula para explicar la refracción que estaba muy cerca de la solución real. Pero sobre todo, destacaba él mismo, la observación de los eclipses de Sol y Luna le habían hecho entender «la visión y la función de los humores oculares, contra los ópticos y los estudiosos de la anatomía». Sus cálculos geométricos y su dominio de las matemáticas le llevaban a concluir que, pese a lo que llevan afirmando los filósofos durante siglos, la imagen no se forma en el cristalino ni es este el lugar en el que se produce la visión, sino que esta se proyecta sobre la retina. Y las implicaciones que conllevaba tal afirmación eran desconcertantes, ya que la imagen llega a este lugar central de la visión invertida, ni más ni menos que como sucede en una cámara oscura. Es decir, lo que vemos está al revés. «¿Cómo conecta esta imagen con el espíritu visual que reside en la retina y el nervio óptico?», se preguntaba él mismo. Y a continuación se quitaba de en medio con maestría: «Sobre eso dejo que sean los médicos los que decidan».

Fueron precisamente las aportaciones de un médico y anatomista, el suizo Felix Platter, las que inspiraron las nuevas ideas de Kepler. Siguiendo la estela de Andrés Vesalio, autor del libro de anatomía más influyente de la época (De humani corporis fabrica), Platter dibujó las diferentes partes que componen el ojo de forma esquemática, como si fueran los componentes de una máquina. Pero esta vez corrigió algunos errores heredados de la vieja escuela de Galeno y situó el cristalino en su sitio, como una lente que dejaba pasar la luz hasta la retina. Ya no era el humor cristalino el que estaba conectado al nervio óptico, sino la parte trasera del ojo, donde debían incidir necesariamente los rayos de luz que componen la imagen y «la retina se pinta con los rayos coloreados de las cosas visibles», en palabras de Kepler.

Para demostrar que la imagen pasa efectivamente por la pupila y se invierte, Kepler realizó un experimento muy habitual en la época y que más adelante repetirían otros. Se fue a un matadero, consiguió un ojo de buey y limpió su parte trasera hasta dejar su delicada retina a la vista. Al hacer pasar la luz a través de la pupila, Kepler observó que en la telilla se formaba claramente una imagen invertida. El hallazgo era el primer paso en el camino para entender cómo procesa nuestra mente las imágenes y que todo no es más que un constructo mental, un interfaz más o menos útil para interaccionar con el mundo. Un camino que seguiría Descartes y, ya en el siglo XX, los científicos que aprendieron a mirar el mundo al revés.

Las aportaciones de Kepler no se quedarían en el descubrimiento de la imagen invertida en la retina. En los siguientes años aprendería más del ojo, esta vez estudiando el telescopio que había lanzado a la fama Galileo con sus descubrimientos. En cuanto tuvo conocimiento de que el italiano estaba realizando estas observaciones, Kepler saludó sus descubrimientos en una pequeña obra en respuesta al Sidereus Nuncius y le rogó en varias ocasiones que le prestara uno de sus telescopios para estudiarlo. Pero Galileo era muy celoso de sus instrumentos y, aunque distribuyó algunas de sus lentes, Kepler tuvo que conseguir un telescopio por sus propios medios. El astrónomo alemán miró al cielo y analizó las lentes concienzudamente durante días. Como sostiene el físico David Park, es posible que aquella fuera la primera vez que Kepler, profundamente miope, viera las estrellas de verdad, pues el instrumento corregía su problema visual. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que, además de confirmar algunos descubrimientos de Galileo, Kepler fue el primero en comprender el funcionamiento de los telescopios, que describiría en su obra Dioptrice, en 1611.

Esquema del ojo, por Felix Platter. World History Archive.

En su nuevo libro se da una circunstancia fantástica. Esta vez era el estudio de los aparatos artificiales para la visión lo que ayudaba a Kepler a comprender mejor el funcionamiento del ojo y no al revés. El astrónomo se dio cuenta de cómo se producía el enfoque y qué era exactamente lo que les sucedía a las personas que, como él, eran cortas de vista. Unas décadas antes el abad italiano Francesco Maurolico había especulado con la posibilidad de que la forma de la lente tuviera un papel en la visión y que fuera más convexa en la miopía (los que veían peor de lejos) y más plana en la hipermetropía (los que veían peor de cerca). Ambas condiciones se conocían desde la Antigüedad, aunque la hipermetropía tenía solución más fácil: era más sencillo encontrar un cristal con forma convexa, que funcionara como lente de aumento, que una lente cóncava. Y se llegaban a utilizar «piedras de leer» para corregir esta condición. Pero lo que describía Kepler por primera vez era el funcionamiento normal de un ojo.

El astrónomo alemán propuso que la visión normal enfocaba los objetos lejanos o distantes cambiando la forma del globo ocular o la densidad del fluido en su interior (aún no fue capaz de anticipar que el cristalino se deforma mediante la acción de unos músculos). Este cambio hacía que los rayos de luz se proyectaran antes de la retina (miopía) o después (hipermetropía), y las lentes cóncavas hacían que la luz se «abriera» o «cerrara» para modificar el lugar de formación de la imagen. En sus experimentos, Kepler volvió a utilizar la cámara oscura y usó un recurso que hemos visto más arriba en el experimento con el agua y las flechas. «Para simular el cristalino, utilizó un vaso de vidrio esférico lleno de agua, que colocó delante y muy próximo al pequeño orificio de una cámara oscura», explica el catedrático Antoni Malet. «Entonces, afirma Kepler, se puede observar que en el papel, donde antes se contemplaban borrosas las cosas en el exterior, ahora se dibujan las mismas cosas “de la forma más clara y hermosa”.» El vaso de agua funcionaba como una lente y en función de su posición la imagen se formaba con más o menos nitidez. El astrónomo miope estaba viendo en aquel juego de imágenes lo que pasaba dentro de su propio ojo.

Un esquema de la obra de René Descartes La Dioptrique, 1637. Bibliothèque de l'Académie de Médecine, Paris, France/Archives Charmet/ Bridgeman Images/AGE.

EL MUNDO AL REVÉS

La idea de que nuestro ojo percibía la realidad al revés pero era el cerebro el que la transformaba después no fue fácil de asimilar. El testigo de Kepler en materia óptica lo tomó René Descartes, quien hizo su propia aproximación a fenómenos como el arcoíris y la refracción en su obra La Dioptrique (1637), en la que intentaba ordenar las ideas anteriores sobre la luz y la visión. Entre sus aportaciones más valiosas está el reconocimiento abierto, por primera vez, de que el mundo es una reconstrucción mental fabricada a partir de lo que perciben nuestros sentidos. La imagen invertida podía proyectarse en nuestro interior en cualquier dirección, aunque Descartes reflejó algunas ideas que hacían pensar en que en nuestro interior habita un hombrecillo que contemplaba la realidad proyectada en una especie de pantalla de cine: como explica Kevin O’Regan, el filósofo se inventó un último paso en el que la imagen llegaba de nuevo sin invertir a la glándula pineal, donde consideraba que residía el alma. Este «teatro cartesiano», como fue bautizado después, sería desmontado por la neurociencia, pero en aquel primer momento era la mejor explicación. La idea de que los estímulos y su traslado a la mente no tenían por qué tener una correspondencia exacta era brillante y novedosa, y la aderezaba con algunos buenos ejemplos. El cerebro, explicaba Descartes, actúa como un ciego que lleva dos bastones cruzados en las manos. Aunque toque su entorno con los bastones invertidos, el invidente podrá construir un mapa mental de lo que le rodea sin caerse.

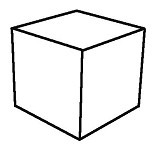

Famosa ilustración de la obra de Descartes El tratado del hombre (1664) sobre la glándula pineal. Woodcut/Universal History Archive/UIG/ Bridgeman Images/AGE.

En esa misma época, otro filósofo natural, el irlandés John Molyneux, planteó un interesante dilema para intentar comprender mejor el proceso de reconstrucción mental de las percepciones. Si una persona ciega de nacimiento aprende a distinguir la forma de una esfera y un cubo mediante el tacto, se preguntaba, ¿reconocería visualmente las formas si recuperara súbitamente la vista? La idea se le había ocurrido, probablemente, porque su mujer había quedado ciega por una enfermedad al poco tiempo de casarse y Molyneux intuía que la respuesta era negativa, es decir, que la visión es un aprendizaje y alguien que nunca ha visto debería aprender a distinguir las formas esféricas y cúbicas. En los años siguientes, gracias a las operaciones de cataratas, se vio que era así y que personas que recuperan la vista a partir de determinada edad deben reaprender a ver, tal y como había predicho el irlandés. En su libro Un antropólogo en Marte, Oliver Sacks describe el caso de Virgil, un paciente al que retiran las cataratas después de 50 años de ceguera y comienza a ver el mundo por primera vez. Interpretar la nueva realidad, para él, se convierte en un problema porque no ha aprendido los códigos que necesita para descifrarla. Por eso no distingue su perro de su gato y no reconoce cuál es cuál hasta que no los toca. «Ahora que lo he tocado, puedo verlo», aseguró también otro paciente, un británico de cincuenta años al que le hicieron un trasplante de córnea en 1959, cuando le pusieron delante de su torno. En los últimos años, gracias al avance de la tecnología, los casos de recuperación de la visión son más frecuentes y a casi todos les sucede lo mismo. En 2003, científicos de la Universidad de California San Diego trataron a un paciente llamado M. M. con una terapia génica que le permitió regenerar los receptores y recuperar la visión de uno de sus ojos. Por primera vez en su vida era capaz de distinguir formas, la orientación de las líneas (horizontal, vertical o diagonal) y los cambios de posición. Pero el hecho de no haber tenido un aprendizaje le impedía reconocer otros elementos, como la profundidad de campo. Si veía a una persona alejarse, le costaba entender que no estuviera encogiendo de tamaño. Era algo que su sistema visual no había aprendido. Si le ponían un dibujo como el siguiente, por ejemplo, M. M no interpretaba que se trataba de la representación de un cubo en tres dimensiones, sino que se limitaba a describirlo como «un cuadrado con líneas».

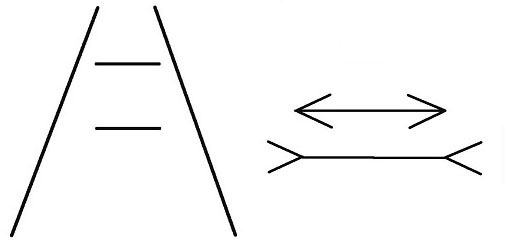

A pesar de estas pruebas, no toda la visión es aprendida; hay algunas características y mecanismos de procesamiento visual que, como se ha comprobado en otros experimentos, el ojo parece traer de serie. En un trabajo en 2015 en la India, con niños de entre 8 y 16 años que habían recuperado la vista, se comprobó que dos de las más conocidas ilusiones visuales que se pensaban aprendidas resultan ser innatas. En ambos juegos visuales —la ilusión de Ponzo y la de Müller-Lyer— se colocan dos líneas idénticas en diferentes posiciones, pero nuestro cerebro interpreta que una de ellas es más corta. Y como toda buena ilusión, da igual las veces que lo veamos, porque seguimos picando. Durante décadas se ha pensado que estas percepciones son producto de la experiencia y el aprendizaje visual, pero el trabajo demostraba que aquellos niños que veían por primera vez tenían el mismo sesgo que todos los demás ante las ilusiones ópticas a pesar de que su experiencia no les podía haber condicionado. Veían las líneas diferentes a pesar de ser iguales.

Ilusión de Ponzo (izquierda) y Müller-Lyer (derecha).

Tratando de descubrir cuál es la base física de la percepción y qué parte es aprendida, se realizaron experimentos de lo más curioso. Hacia 1951, el premio Nobel Roger Sperry hizo una serie de pruebas con ranas para comprender mejor cómo se organizan las neuronas del sistema visual. A una de ellas le sacó un ojo y se lo volvió a implantar, esta vez al revés. Lo que observó fue que, después de la operación, cada vez que una mosca pasaba por encima de la rana, esta proyectaba su lengua hacia el suelo para cazarla, en dirección contraria a donde se encontraba realmente. Lo que demostraba que el diseño del cableado determina en buena medida cómo percibimos. Pero en el terreno de la reconstrucción mental de la realidad, el gran pionero fue el físico y médico alemán Hermann von Helmholtz, quien a finales del siglo XIX puso a prueba el componente subjetivo de la visión con numerosos experimentos. A algunos de sus voluntarios, por ejemplo, les colocaba unas gafas que distorsionaban sus campos de visión para ver cómo reaccionaban. Al cabo de unas horas, Helmholtz comprobaba que su cerebro se había adaptado a las lentes y que los sujetos eran capaces de recalcular distancias sin dificultad. Interesado por esta idea, el psicólogo californiano George M. Stratton decidió ir un poco más allá y se preguntó qué pasaría si una persona llevara unas gafas para ver el mundo al revés durante suficiente tiempo. Si el cerebro era capaz de forma cotidiana de procesar la señal invertida en la retina, quizá podría aprender sin dificultad a vivir en una realidad cambiada.

En 1897 Stratton diseñó unas gafas que le permitían invertir la realidad de izquierda a derecha y de arriba abajo. A través de aquel dispositivo, el mundo aparecía del revés y las primeras sensaciones eran de desorientación y mareo. En un primer experimento, Stratton llevó las gafas puestas durante 21,5 horas en un periodo de tres días y, aparte de la dificultad para entender lo que veía y moverse, no experimentó ningún cambio. Pero en su segundo intento, tras llevar las gafas puestas de manera ininterrumpida durante ocho días, saltó la sorpresa. Hacia el cuarto día del experimento, las imágenes estaban todavía boca abajo, pero el quinto día se dio cuenta de que las veía del derecho, y solo si se concentraba podía volver a verlas como las había percibido los primeros días. Su cerebro se había adaptado a los cambios.

Aquel primer experimento marcó una vía que luego siguieron otros investigadores que intentaron aprender a ver al revés. En la década de 1950, el psicólogo austríaco Ivo Kohler se construyó sus propias gafas para ver el mundo invertido mediante un sistema de espejos y se puso a prueba a sí mismo durante días. En el documental que grabó sobre los experimentos, vemos a Kohler caminar por el campus de la Universidad de Innsbruck mientras realiza tareas como intentar llenar una taza o atrapar el globo que deja escapar una niña. Al cabo de diez días el cerebro de Kohler se había adaptado a la nueva forma de ver y era capaz de pasear tranquilamente por el campus e incluso de circular en bicicleta por la carretera con aparente seguridad. Unos años después, el psicólogo James Taylor, de la Universidad de Ciudad del Cabo, repitió el experimento con una variante: esta vez para él el mundo estaba invertido solo de derecha a izquierda, como si lo estuviera viendo reflejado en un espejo. Aunque pueda parecer sencillo, orientarse en la realidad bajo estas circunstancias resulta bastante complicado, a pesar de lo cual a partir del octavo día Taylor estaba en condiciones de montar en bicicleta y leer las señales al revés.

En enero de 2015 tuve la oportunidad de hablar con Jan Degenaar, investigador de la Universidad de París Descartes (no había lugar más apropiado), uno de los últimos pioneros de la percepción empeñado en aprender a ver el mundo del revés. Degenaar me explicó que había fabricado sus propias gafas de visión invertida y las había llevado durante cuatro horas al día en un periodo de 31 días. «Al principio, la sensación al mover la cabeza era terrible», me confesó. «Me sentía mareado y vomité varias veces. El mundo se convierte en algo confuso, todo está justo donde no esperas y tu estabilidad visual se rompe en pedazos.» Sus gafas no volteaban la realidad de arriba abajo, sino de izquierda a derecha, de modo que Degenaar caminaba como dentro de un inmenso espejo. «Si quieres mirar a la derecha sigues girando la cabeza a la derecha», me explicó, «pero debes girar los ojos a la izquierda». Durante días sintió náuseas, apenas podía agarrar objetos o desenvolverse y cualquier movimiento sacaba la escena de su campo de visión.

Pero algo cambió con el paso del tiempo. El mareo desapareció hacia el tercer día, y el cuarto ya podía realizar tareas simples como cocinar. Al poco tiempo empezó a salir a la calle provisto de un bastón de invidente para no chocar con los viandantes y alrededor del trigésimo día llegó el cambio radical. Habían pasado varias semanas y empezaba a estar adaptado a su visión invertida de forma casi natural. Pero lo más interesante es que no había pasado lo que Descartes habría previsto: su cerebro no había empezado a ver el mundo en una especie de pantalla al revés que uno ya puede entender, sino que era capaz de elegir entre dos condiciones. Igual que cuando uno mira un cubo de Necker, en el que uno puede mirar un mismo objeto e interpretar su orientación de dos maneras diferentes, su cerebro podía alternar ahora entre ver la realidad como en un espejo o reinterpretarla en los términos en que un ser humano ve habitualmente. Su cerebro no había aprendido a darle la vuelta a la imagen, sino a resolver el conflicto entre la dirección que debían tomar sus ojos en cada momento, de modo que reaprender a ver consistía en resolver este conflicto más que en «voltear» el cine cartesiano. No hay un homúnculo al mando del cerebro contemplando la escena, sino un complejo sistema sensomotor que ante un cambio de circunstancias está preparado para reaprender.

INVISIBILIA

La primera vez que uno mira por un telescopio o un microscopio la imagen que observa le parece irreal. El primer día que mi hija observó un grano de azúcar con un microscopio de juguete se apartaba y me miraba con incredulidad, como si le estuviera tomando el pelo. Me pasó lo mismo cuando tuve la ocasión de observar Saturno a través de un telescopio. Me parecía que aquello que estaba viendo —inapreciable a simple vista en el cielo— era algún truco dentro del instrumento, lo veía tan nítido y cercano que no parecía corresponderse con el objeto al que yo apuntaba en la oscuridad. La historiadora Laura J. Snyder sostiene que si hubo un momento en que la humanidad tuvo que reaprender a ver fue el siglo XVII, tras la aparición de los primeros instrumentos ópticos. Aunque la expresión «revolución científica» está un poco cuestionada, la sucesión de acontecimientos que se produjo en pocos años en Europa facilitó un cambio de perspectiva respecto a la naturaleza. Y sucedería casi de golpe. El lugar, los Países Bajos, y la época, el periodo comprendido entre 1570 y 1610. Artesanos y comerciantes trabajaban con sus lentes para observar mejor sus telas y mercancías y estaban creando, sin sospecharlo, una serie de nuevas herramientas que permitían mirar las cosas no «como eran», sino como ni siquiera sospechaban que eran.

Hacia 1609, Galileo había escuchado que un fabricante de lentes holandés llamado Hans Lippershey había creado un instrumento para observar objetos más de cerca. Consciente de las posibilidades, el pisano copió la idea y se puso a fabricar su propio catalejo para la observación. Unos años antes, Zacharias Janssen —o alguien de su entorno— tomaba un tubo y colocaba una lente convexa en cada extremo para crear el primer microscopio que unas décadas después el comerciante Anton Van Leeuwenhoek llevaría hasta su máxima expresión. No serían los únicos instrumentos de observación o medición nacidos en aquella época. El termómetro, el barómetro, el reloj de péndulo o la bomba de vacío estaban también a punto de abrir la puerta a una realidad más allá de lo que percibían los sentidos. El siglo XVII era el siglo de lo invisible, se estaba penetrando en un reino desconocido y lo que se encontraba podía hacer tambalearse todo un sistema de creencias establecidas, los errores heredados por la transmisión cultural y el oculocentrismo.

Este nuevo optimismo lo expresó mejor que nadie Robert Hooke en 1665 en la introducción de su Micrographia, la obra en la que plasmó sus primeras observaciones al microscopio y presentó un nuevo universo a los miembros de la Royal Society:

Gracias a los telescopios no hay nada suficientemente lejos que no pueda ser presentado ante nuestra vista; y con la ayuda de los microscopios, no hay nada tan pequeño que se escape a nuestras preguntas, por lo que existe un nuevo mundo visible descubierto para nuestro entendimiento.

No había nada que pudiera impedir que «una mano sincera y un ojo fiel» reflejaran las cosas tal y como aparecían, reclamaba Hooke en la presentación de su obra y sus virtuosas ilustraciones de insectos y plantas. «La ciencia de la Naturaleza ha sido realizada durante demasiado tiempo con el trabajo del cerebro y la imaginación», escribió en referencia a la pesada herencia de Aristóteles, cuyas ideas serían puestas sistemáticamente en cuestión con los nuevos hallazgos. Las observaciones de Galileo serían los primeros mazazos al sistema aristotélico: en el mundo inmutable de las esferas aparecían nuevos cuerpos, como los satélites de Júpiter, que descuadraban las cuentas, la Luna se revelaba llena de montañas, el Sol tenía oscuras manchas que evidenciaban que estaba dando vueltas sobre sí mismo y la Vía Láctea era algo más que un simple manchurrón blanco en el cielo. Mientras tanto, al mirar hacia lo más pequeño, los nuevos filósofos descubrían paisajes monstruosos e insospechados. La punta afilada y lisa de una aguja aparecía bajo el microscopio de Hooke como un objeto irregular de punta plana, desafiando los sentidos. ¿Cómo podía clavarse aquello en la tela si no estaba afilado como aparentaba? Una insignificante pulga o una mosca aparecían como descomunales leviatanes bajo la lente, cuestionando todo lo que habían aprendido hasta entonces observando la realidad con el «ojo desnudo». Equipados con una nueva herramienta, aquellos filósofos naturales no dejaban nada por observar; parecían estar trazando un nuevo mapa de la realidad escaneada con los nuevos ojos. En Holanda, Jan Swammerdam escudriñaba la apariencia de los más variados insectos o los estadios en el desarrollo de una rana; en Italia, Marcello Malpighi dirigía su microscopio a las estructuras del cuerpo, como el riñón, el hígado o los pulmones y descubría que no estaban hechos como los clásicos habían previsto, o que la sangre tenía unas pequeñas «esférulas» que se movían de un lado a otro; en Gran Bretaña, Hooke preparaba demostraciones a la Royal Society y trataba de explicar a sus contemporáneos cómo era el ojo de una mosca, compuesto por infinidad de pequeñas lentes, pero con estructuras parecidas a la córnea y la retina humanas. «Esto excede lo que uno pueda creer», escribiría justo unos años después Leeuwenhoek tras descubrir en el agua de un lago millones de seres vivos, o «animálculos», mil veces más pequeños que cualquier otra criatura conocida, incluso que las que habían observado sus compañeros con el microscopio. Existía un mundo de pequeños seres misteriosos de los que nadie había tenido noticia y que estaban en nuestra boca, en el agua que bebíamos y en nuestros fluidos corporales.

La aparición de estos nuevos instrumentos para acceder a la realidad invisible requería de un reaprendizaje intelectual y también técnico. Galileo advertía a quienes fueran a usar los nuevos catalejos para observar el cielo de que debían tener en cuenta factores como su propia respiración, el pulso o el vapor que se desprende del ojo. Las propias lentes, si no estaban bien fabricadas —como solía ser el caso—, podían confundir al observador con sus imperfecciones y revelar la existencia de un nuevo cuerpo que no era más que una diminuta burbuja de aire en el cristal. En 1616, uno de los ayudantes de Galileo, Giovanni Francesco Sagredo, relataba que había examinado más de trescientas lentes fabricadas por los mejores artesanos de Venecia y solo una veintena le habían servido. Por si fuera poco, las imágenes contenían extraños patrones de colores, deformaciones en la imagen que hacían dudar sobre la verdadera naturaleza de los objetos más pequeños o más lejanos, y se abrió un nuevo debate entre lo que se veía a simple vista y lo que mostraban los aparatos. ¿Lo que estaban viendo a través de los nuevos instrumentos, revelaba la realidad última de las cosas o era solo un engañoso espejismo? Sería tratando de resolver esta contradicción como un grupo de científicos terminaría de entender qué es el fenómeno de la luz y cómo funcionan nuestros ojos.