La alfombra mágica

En la primavera de 1979 yo no sabía aún que iba a crear todo un sistema terapéutico basado en el estudio del árbol genealógico. Siendo un director de cine que con mis películas El Topo (1970) y La montaña sagrada (1973) acababa de tener cierto éxito en Francia, el productor Éric Rochat me propuso viajar a la India para filmar la historia de un elefante que nace en un campo de trabajo como esclavo y que poco a poco se libera, desarolla su consciencia y se convierte en el dios-elefante Ganesha, venerado por todo un pueblo.

Viví tres meses en Bangalore, en la India, encerrado en un reducto de elefantes filmando un cuento para niños: Tusk (1980). Al regresar a París a comienzos del otoño, recibí la agobiante noticia de que mi productor se había declarado en quiebra y no iba a pagarme lo que estipulaba mi contrato. Con el poco dinero que me quedaba, me vi obligado a alquilar una casa pequeña en una zona alejada de París, en Joinville-le-Pont, y a leer el Tarot para poder alimentar a mi esposa e hijos. Esto, que muchos pueden considerar una desgracia, fue para mí algo beneficioso. Si mi productor no hubiera sido el estafador que era, yo nunca habría creado la tarología, la psicogenealogía, la psicomagia ni el psicochamanismo.

Para atender las consultas, pinté de blanco las paredes y el techo de un cuarto, pulí y barnicé las tablas del suelo, compré un tapiz violeta de un 1,60 x 0,80 metros y, en ese espacio limpio y sin muebles ni cuadros, lo extendí en medio del suelo. Frente al rectángulo violeta, el consultante –sentado como yo en un zafu, un cojín de meditación zen– escuchaba mi lectura del Tarot. ¿Por qué un rectángulo violeta?

En esa época yo mantenía una sincera amistad con un hombre extraordinario, Pierre Derlon, autor del libro Traditions occultes des gitans, publicado por el editor Robert Laffont en 1975. Pierre, francés de origen, era un especialista en magia gitana. Sus conceptos fueron muy útiles para mí, a pesar de que a veces decía cosas difíciles de creer. Por ejemplo, aunque parecía tener 60 años y su esposa gitana, 30, él aseguraba que ella era de su misma edad. ¡Gracias al encanto de un anciano de su tribu, sólo envejecía un año cada dos! Derlon me mostró, entre otras cosas, una almohada antiinsomnio violeta (color para los gitanos esencialmente receptivo), un calendario hecho con cerillas, una manera especial de cortar las manzanas con objeto de usarlas en un rito amoroso, un método para adivinar el porvenir mediante huesos de pollo... No me interesé mucho en esto porque desde el comienzo, en mi trabajo tarológico, había rechazado la dudosa actividad de leer el futuro, dedicándome más bien a leer el presente del consultante, o sea sus problemas actuales, frutos de un pasado conflictivo. Lo que sí despertó mi interés fue la alfom- bra mágica. Derlon me contó que cuando los gitanos se quieren concentrar, clavan cuatro estacas en la tierra, las unen con cordeles para formar un rectángulo de unos 80 cm de ancho por 1,60 m de largo, colocan dentro ciertos «acumuladores», como latas de conserva vacías, piedras, trozos de madera, etcétera, y los disponen formando figuras geométricas. Sentados frente a ese rectángulo fijan en él su mirada hasta que se salen del tiempo y del espacio. Viajan hacia otra realidad... Pierre estaba convencido de que esta práctica había dado origen a la leyenda de la alfombra voladora que aparece en algunos cuentos árabes. El día en que nos mudamos a Joinvillele-Pont, Pierre, sin haber anunciado su visita, llegó hasta nuestra casa y en su pequeño jardín clavó cuatro tenedores, los unió con un cordel formando un rectángulo y dentro de él ordenó algunas piedras, unas ramas secas, tres botellas de refresco, más media docena de patatas que sacó de sus bolsillos y me invitó a arrodillarme frente a esa alfombra mágica para meditar y salirme del cuerpo. Me interesó probar la experiencia. Acababa de leer en Wittgenstein, de William Warren Bartley III, un sueño que tuvo en 1919 el filósofo Ludwig Wittgenstein. Sueño que había planteado un enigma que fue incapaz de resolver:

Era de noche. Yo me encontraba fuera de una casa sobre la que resplandecía la luz. Me acerqué a una ventana para mirar adentro. Allí, en el suelo, advertí una alfombra mágica exquisitamente bella, de modo que me entraron ganas de examinarla inmediatamente.Traté de abrir la puerta de enfrente, pero una serpiente se me lanzó impidiéndome entrar. Intenté hacerlo por otra puerta, pero allí también una serpiente se lanzó bloqueándome el camino. También en las ventanas aparecieron serpientes bloqueando todo mi esfuerzo por alcanzar la alfombra mágica (trad. de Javier Sádaba).

Según este autor, Wittgenstein interpretó la alfombra como un pene erecto y las serpientes como barreras morales a su homosexualidad. ¿Una alfombra un falo? ¿Y por qué no un vientre materno que nos permite morir en él para ser paridos hacia otra dimensión? La alfombra del sueño le ofrecía al filósofo una posibilidad de sobrepasar su mente racional para entrar en la magia de la vida. Por eludir sus emociones y deseos, identificándose con su intelecto, mediante acusadoras serpientes se veta la entrada a un mundo que sobrepasa a las palabras. Los reptiles guardianes son sus límites racionales. Conceptos estancados que impiden el vuelo de su imaginación hacia las profundidades del Inconsciente. A esto último los monjes zen lo llaman dar un paso en el vacío. Decidido a no dejarme vencer por el terror de liberarme de la cárcel racional, me senté frente al rectángulo creado por Pierre Derlon con la firme intención de decapitar mis serpientes mentales y entregarme al viaje mágico. Permanecimos inmóviles, con la vista fija, hasta que anocheció. No me salí del cuerpo ni del tiempo ni del espacio, no volé como él quería. Pierre se despidió sin ocultar su decepción. Nunca más lo volví a ver: moriría en 1989.

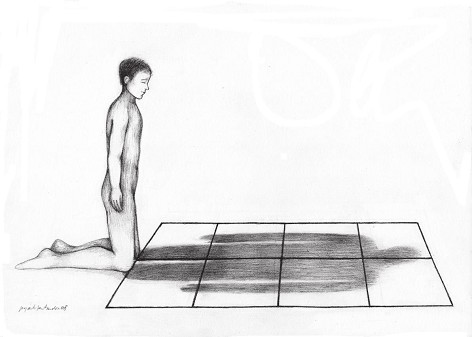

Sin embargo, esa experiencia fue esencial para el futuro desarrollo de mis técnicas terapéuticas. Al ponerme de rodillas frente al rectángulo para meditar, sentí proyectarse en él mi sombra psíquica. Un eje vertical lo dividía en lado izquierdo y lado derecho. Tres ejes horizontales lo dividían en cuatro partes. En la parte superior se reflejaba mi cabeza; en la siguiente, mi pecho; en la tercera, mis caderas, pelvis, sexo; y en la cuarta, la más próxima a mí, mis piernas hasta las rodillas. El eje vertical convertía a esas cuatro partes en ocho. Las de mi lado derecho, correspondían a mis energías activas. Las de mi lado izquierdo, a mis energías receptivas. Desde donde yo estaba, se reflejaban en el primer tramo mi vida material, mis necesidades, mi formación infantil. El siguiente tramo correspondía a mis deseos, sexuales y creativos. El tercero, a mi vida emocional. Y el cuarto, a mi vida intelectual.

Dibujo de Pascale Montandon

Esta manera de proyectarme en un rectángulo –que dio origen al uso del tapiz violeta– me abrió horizontes que cambiaron mi manera de leer el Tarot. Inventé en esa época la noción de «Tarología» para distinguir mi trabajo del de los cartománticos: mi ambición era interpretar el lenguaje gráfico del Tarot sin atribuirme dones de vidente. Esta práctica daría más tarde nacimiento a una nueva disciplina que bauticé como «Psicogenealogía».

A partir de entonces, organicé mis lecturas de la siguiente manera: pedía al consultante que, de los 22 Arcanos mayores del Tarot, colocara cinco en cada uno de los cuatro tramos. Esto requería utilizar veinte cartas. Las dos restantes –colocadas fuera del tapiz– simbolizaban lo siguiente: la de abajo, lo que el consultante había sido en el pasado; la de arriba, lo que deseaba ser en el futuro. La persona me exponía sus dudas, sus problemas para elegir entre varias opciones, etcétera. Yo comenzaba por analizar sus necesidades materiales; luego, subiendo de tramo en tramo, sus conflictos creativos o sexuales; su vida emocional; y, por último, en la parte superior del tapiz, las ideas que regían su vida.

Pude constatar que, apenas comenzábamos a interrogar el área material (salud, trabajo, territorio), los consultantes se referían a su infancia, su ciudad natal o las relaciones con sus hermanas y hermanos para terminar hablando de las circunstancias en que fueron paridos.

En el segundo tramo aparecían los padres, como formadores de la capacidad de crear y de la actitud sexual del consultante. Por su parte, la creatividad y sexualidad de los padres dependía muchas veces de las relaciones que éstos habían tenido con sus hermanas y hermanos. Las tías y tíos maternos y paternos revelaron ser de vital importancia para el consultante, aunque éste nunca los hubiera conocido.

En el tercer tramo, después de escudriñar los sentimientos de los consultantes, me di cuenta de la importancia que tenían sus cuatro abuelos más sus tías y tíos abuelos. Ellos habían transmitido sus logros y fracasos sentimentales a los padres, y éstos a sus hijos.

Al llegar al último tramo, que aclara el área intelectual, observé que ésta estaba formada en un gran porcentaje por ideas absurdas y morales caducas transmitidas por los bisabuelos. Siempre imperaba un libro religioso dictando unas leyes de conducta mal interpretadas por sacerdotes misóginos con ambiciones de poder político. Daba igual que fuese la Torá, el Nuevo Testamento, el Corán, textos budistas o libros sagrados de otras religiones.

Fue así, de tramo en tramo, como llegué a visualizar en mi tapiz el árbol genealógico del consultante. Entusiasmado por este descubrimiento, dejé de lado el tapiz violeta y las cartas del Tarot y me consagré a estudiar directamente el árbol genealógico de mis consultantes. Los interrogaba en detalle sobre su familia y apuntaba los datos obtenidos en una hoja rectangular. En general, la información solicitada era la siguiente: nombres, apellidos, fechas de nacimiento, fechas y causas de las muertes, casamientos, abortos, adulterios, divorcios, enfermedades, abusos, accidentes, pérdidas de territorio (o sea cambios de casa, exilios o guerras), ruinas económicas, injusticias, profesiones, premios y fracasos de cada miembro de la familia del consultante, etc. Así, hasta llegar a los bisabuelos.

Salvo excepciones, yo no buscaba en quintas, sextas o más lejanas generaciones, porque la memoria familiar se esfuma más allá de los bisabuelos, los datos se hacen borrosos, se transmiten fragmentos de personalidad, pocas imágenes, algunas palabras, y es prácticamente imposible encontrar datos seguros en ese tumulto de personalidades. Como tenemos 8 bisabuelos, en la anterior generación los antepasados son el doble, 16. Y así, de generación en generación, nuestros ancestros van aumentando: 32, 64, 128, 256, 512, etc. En treinta generaciones nuestros antepasados son 1.073.741.824, es decir, más de mil millones. Yéndonos tan lejos en el tiempo por esta multiplicación de ancestros, se abandona el dominio de la familia propiamente dicha para –entrando en la multitud de una sociedad– abarcar la humanidad entera. Después de numerosas consultas, comprobé que, salvo muy pocas excepciones, el Inconsciente se estructuraba sobre un terreno familiar que sólo abarcaba hasta cuatro generaciones. Luego, el árbol se sumergía en el inmenso océano de fantasmas anónimos.

Pude comprobar también que toda la familia, desde los bisabuelos hasta el consultante, formaba una unidad que era la base de los problemas y virtudes de cada individuo. No se podía curar a alguien si no se curaba también a la familia que anidaba en las tinieblas de su Inconsciente. Surgieron, como en un papel fotográfico que bajo la acción del ácido revela la imagen que contiene, asombrosas repeticiones. De la primera a la cuarta generación se reproducían los nombres, las enfermedades, los fracasos, los conflictos. Aparecían zonas oscuras: familiares expulsados del clan y de los cuales no se había transmitido nada, secretos guardados con celo, rivalidades entre hermanos y hermanas, rencores, neurosis de fracaso, vergüenzas, ruinas económicas, etc. Pero el árbol no era sólo un campo de batalla y un lugar de aflicción, también aparecían en él posibilidades de realización, valores morales y espirituales, capacidad para enfrentarse a las dificultades. Me di cuenta de que el árbol genealógico era, al mismo tiempo, una trampa y un tesoro.

Fue tal el impacto de esta visión entre mis consultantes que ellos me organizaron talleres de lo que llamé entonces «Psicogenealogía». Un pequeño grupo de voluntarios –entre los cuales había algunos terapeutas, psicólogos y psicoanalistas interesados por mis teorías– comenzó a reunirse desde 1980 para someterse a ejercicios experimentales donde comparábamos los árboles genealógicos de unos y otros. Esto nos permitió ver aspectos más profundos de la trampa familiar. Como, por ejemplo, las «programaciones».

Parto programado: «Mi madre tuvo su primer hijo a los 36 años, yo tengo 26. Me quedan 10 años para disfrutar de la vida».

Desamor programado: «Mi padre nunca me quiso. Tengo tan mala suerte que seguro que acabaré viviendo con un hombre egoísta e indiferente».

Muerte programada (hay un ejemplo en la correspondencia de Freud): «...no se sorprenda si yo, a los ochenta años y medio, rumio para saber si alcanzaré la edad de mi padre y de mi hermano o si los rebasaré y llegaré hasta la edad en que murió mi madre».

La familia es un clan al que deseamos pertenecer, quizá debido a nuestra naturaleza de mamíferos de sangre caliente que mueren si son separados de la horda. Temerosos de ser excluidos si nos diferenciamos, repetimos los errores que manan de los ancestros. Si una abuela padeció una enfermedad hepática, sus nietos declaran tener un hígado débil, lo que afirma su pertenencia al grupo. Si un bisabuelo regresó de las trincheras de la Primera Guerra Mundial con los pulmones roídos por los gases, muchos de sus descendientes sufren enfermedades pulmonares. Un ascenso social que no entra en los planes conscientes o inconscientes de la familia puede conducir a una persona, en pleno éxito, a conductas autodestructivas. (Recuerdo el caso de unos padres obreros que criticaron a su hija por haberse licenciado como veterinaria y ganar mucho dinero: la muchacha acabó trabajando de cajera en un supermercado. O el de un abuelo minero que, en un accidente, murió con el cráneo destrozado: produjo un hijo y un nieto peluqueros.)

Durante más de un año impartí estos seminarios dos veces al mes. Al mismo tiempo comencé a dar conferencias gratuitas todos los miércoles, que muy pronto fueron conocidas como «Cabaret místico». Primero fue en una pequeña sala de danza en la calle Malebranche, después en la École des Mines (en los años 1980) y en la Universidad Jussieu (en 1992) y, finalmente, en el dôjô de karate-do de mi amigo Jean-Pierre Vigneau, todo esto en París.

Durante una visita al Museo Rodin, otra imagen determinó la continuación de mis elucubraciones y experimentos sobre el árbol genealógico: contemplando el monumental grupo de Los burgueses de Calais, tuve la intuición de que la familia (vivos y muertos) se organiza en el Inconsciente de cada uno de nosotros como un escultura de grupo.

Todos tenemos una percepción subjetiva del tiempo y del espacio que depende de nuestro árbol genealógico. Por ejemplo, muchas mujeres –sintiendo que ha llegado el momento– se casan a la misma edad que lo hicieron sus madres, o muchos hombres triunfan o se arruinan a la misma edad en que lo hicieron sus abuelos. Hay quienes se sienten viejos a los cuarenta años, otros creen que son jóvenes a los setenta. Algunos se conforman con vivir en veinte metros cuadrados, otros se sienten ahogados en trescientos. Ciertos espíritus viven confinados en una pequeña isla mental; otros, en una dimensión amplia; y muy pocos –casi nadie–, en medio de la eternidad y del infinito. Los límites que le imponemos a nuestra imaginación temporal y espacial provienen de la moral, de la religión, de la situación social, del nivel de Conciencia de nuestros antepasados. Este espacio interior donde organizamos los recuerdos tiene un centro luminoso que se extiende oscureciéndose más y más. En él ordenamos a nuestra familia: a quienes fueron importantes los colocamos cerca (o en el centro) y a quienes lo fueron menos, en los oscuros bordes –como se refleja en la pintura medieval, donde aquellos que ejercieron el poder, u otorgaron el mejor amor, tienen un tamaño mayor–. Lo importante es descubrir en qué parte nos colocamos a nosotros mismos: ¿somos el centro de nuestro árbol, el fruto primordial o hemos sido desplazados hacia la secundaria tiniebla…?

En todos nosotros, en nuestro espacio interior, el grupo familiar anida ordenado de acuerdo a nuestros prejuicios, nuestras frustraciones, nuestros deseos y valores morales que nos han sido transmitidos. Así como en el tapiz violeta y las cartas del Tarot me fue posible simbolizar a la familia, imaginé que ésta podía también ser representada tridimensionalmente...

Mis conferencias semanales, que se desarrollaban ante unas doscientas o trescientas personas, me ofrecieron el contexto idóneo para llevar a cabo este experimento. Y entonces, a partir de 1980, creé la «teatralización del árbol»: seleccionaba al azar a un espectador y le pedía que eligiera de entre el público a quienes representarían a los miembros de su familia –hermanos y hermanas, padres, abuelos, bisabuelos– y que los organizara formando un todo. A los familiares ausentes o desconocidos debía situarlos lejos del grupo; a los importantes o dominantes, en una silla; a los humillados, en cuclillas; a aquellos que, despreciados, sólo habían transmitido su nombre, de espaldas; a los niños muertos al nacer, con personas echadas en el suelo en posición fetal; a los que se querían, muy juntos; a los que se odiaban, separados o dándose la espalda; etc. Una vez formado el grupo, pedía a quien los había escogido que tomara su posición entre ellos, revelándose entonces los problemas de adaptación a la familia, el sentirse excluido, el ver que se prefería a una hermana o a un hermano rival, el tener que rendir culto a un abuelo erigido como único verdadero hombre de la familia, etc. Pedía al consultante que hablara con cada actor. Éstos le respondían casi siempre cosas justas, porque –misterio inexplicable– las personas elegidas tenían algo que ver –en su pasado o en su carácter– con el personaje que debían interpretar. Por ejemplo, si la abuela había muerto de cáncer, la persona escogida para encarnarla tenía una abuela que también había padecido un tumor. Llegué a la conclusión de que el Inconsciente capta de forma telepática la novela familiar de cada individuo...

Mi experiencia como director teatral me permitió moderar estas sesiones y tomar en cuenta a cada uno de los colaboradores presentes en el escenario. Comprendiendo también que toda representación debe desembocar en una conclusión, en lo posible positiva, una vez que había sido compuesto el árbol me esforzaba por darle una dirección que permitiera al consultante y a sus benévolos ayudantes no haber interpretado su rol en vano. Así fue como comencé a explorar un extenso campo: la sanación del árbol.

Durante estas teatralizaciones, pedía el consultante –después de darse cuenta del nivel de Conciencia de su familia y de haber visto los problemas– que otorgara a cada pariente lo que le había faltado: a los muertos jóvenes, darles una larga vida; a los fracasados, permitirles triunfar; a los enfermos, aportarles salud; a los pobres y no amados, concederles prosperidad y amor; a los excluidos y ausentes, devolverles un sitio en la familia (éste es el trabajo que realicé yo en 1992 en mi novela Donde mejor canta un pájaro, publicada por Siruela en 2002). Siempre atento al equilibrio de los personajes en ese espacio exterior que reflejaba el espacio interior del consultante, le pedía que equilibrase las posiciones de los actores: por ejemplo, bajar a los que estaban subidos en sillas y levantar a quienes estaban acuclillados o tendidos en el suelo, concediendo así una dignidad equitativa para todos. En seguida solicitaba al consultante que tomara en el grupo la posición que lo haría sentirse feliz. Siempre, después de buscar múltiples soluciones, el/la consultante se colocaba entre su padre y su madre. Luego agregaba a sus hermanas y hermanos, tías y tíos, abuelos y bisabuelos. Generalmente el trabajo concluía con el consultante rodeado por los actores que habían encarnado a sus parientes, formando un grupo compacto y unido por un abrazo general.

Pasados los años me di cuenta de que algunos antiguos asistentes a mis conferencias se habían autoinstituido como «terapeutas del árbol genealógico» o como «psicogeneálogos». Sin deseo alguno de garantizar una pretendida «profesión» de lo que para mí era sólo una búsqueda, dejé de impartir conferencias y seminarios públicos sobre este tema para continuar con mis trabajos pero de manera privada, y decidí recibir cada día a un consultante para establecer su árbol genealógico y tratar de curarlo.

Me parece importante aclarar por qué opté por utilizar el término consultante al hablar de mis lecturas de Tarot o de mis análisis del árbol genealógico: rechazo el término paciente porque me parece reservado al dominio médico y porque, según lo que yo siento, en el marco de una relación de terapia psicológica infravalora a la persona deseosa de realizarse. Sanar –hablando en términos psicológicos– es encontrarse a uno mismo. Un «paciente» (por esencia, pasivo) no puede curarse, ya que espera que su salud le sea devuelta por un médico o por un charlatán. En cambio, un «consultante» es capaz de convertirse en su propio sanador; él/ella sabe que su realización (encontrar la paz) depende de sus propios esfuerzos. Un terapeuta no debe comportarse como un orgulloso Maestro, sino como un humilde guía.

Mis sesiones las comenzaba leyendo el Tarot al consultante, lo cual me permitía sacar a la luz con rapidez el problema central. Luego, en una hoja grande de papel, escribía la mayor cantidad de datos sobre los familiares y los analizaba. Una vez ordenada la memoria, teatralizábamos el árbol en una mesa redonda empleando una serie de pequeños muñecos. A veces eran una veintena, y otras, en las familias numerosas, podían ser muchos más. El consultante, una vez organizado el grupo, debía, uno por uno, identificarse con sus antepasados, darles voz y mantener con ellos conversaciones, sacando a luz los problemas relacionales. Agregué pequeños objetos (por ejemplo una bolita negra, que simbolizaba el cáncer de mama transmitido de abuela a madre, a nieta; una pequeña espada rota, como símbolo del fracaso intelectual padecido durante tres o más generaciones por familiares que no lograban obtener el diploma ansiado; un tubito con tinta roja, representando el rechazo o el desprecio a la menstruación en árboles misóginos). El/la consultante debía identificarse también con esos objetos y, pasándolos de un muñeco a otro, ir dándoles voz.

Después pedía al consultante que, en una hoja de papel y sin recurrir al lenguaje oral, dibujara con cualquier tipo de formas –pero ninguna antropomórfica– el conjunto de su familia, él/ella incluido. Es frecuente que una prohibición tajante que le hicieron durante la infancia, impida luego al consultante poder expresar de forma oral ciertos deseos o ciertas aspiraciones. Pero al darle la autorización de sustituir las descripciones orales por dibujos, los consultantes dibujaban aquello que les estaba prohibido. Por ejemplo, podían trazar un círculo que abarcaba media hoja (la madre), un cuadrado pequeño alejado en una esquina (el padre débil o ausente) y colocarse ellos en el centro del gran círculo con una forma muy parecida a la de un feto, expresando así su sentimiento de no haber nacido aún. Al igual que se hacía para finalizar la teatralización del árbol, esta sesión de dibujo intuitivo se terminaba pidiendo al consultante que reequilibrara las formas para obtener un dibujo satisfactorio.

Estas experiencias me confirmaron la idea de que las estructuras del árbol genealógico deben ser observadas con un ojo de artista capaz de captar lo milagroso.