LAS PRIMERAS TABLILLAS

El aspecto de las primeras tablillas que conocemos es similar en medidas y forma a las que posteriormente se harán populares por todo el Próximo Oriente antiguo. Las tablillas más antiguas proceden de los niveles arqueológicos IV-III de la antigua ciudad de Uruk (moderna Warka) y del yacimiento de Jemdet Nasr, en la Mesopotamia del sur. Estas tablillas se datan aproximadamente entre el 3500 y el 3390 aC. El corpus de textos de esta época arcaica suma más de cinco mil tablillas o fragmentos de tablilla. Los textos son esencialmente logográficos, es decir, cada signo corresponde a una cosa, un objeto o una idea. Los mensajes que encontramos escritos son muy simples y esencialmente responden a una necesidad contable.

Es difícil hoy en día saber qué lengua había detrás de la escritura de estas primeras tablillas protocuneiformes. Los estudiosos han elaborado varias hipótesis, pero ninguna ha conseguido el consenso absoluto de los asiriólogos. El problema reside en el componente estrictamente logográfico que parecen tener estos textos. Por ejemplo: si tenemos una tablilla con cuatro signos que indican «unidad» y un signo que indica «oveja», es evidente que el mensaje es «cuatro ovejas». Cualquier persona que conozca el valor de cada uno de los signos sabrá descifrar el mensaje sin ningún problema, pero cada uno de los lectores «leerá» el mensaje en su lengua, dado que no hay ningún indicio en la tablilla de cuál era la lengua que hablaba el escriba. El mensaje es puramente logográfico y cada lector utilizará su lengua para leer el mensaje. Hay algunos indicios, sin embargo, que nos indican que es posible que estas tablillas tan arcaicas hubieran sido redactadas por escribas sumerios y que fueron pensadas para ser leídas en sumerio.

Los escribes utilizaron recursos para crear nuevos signos que registraran otros conceptos o realidades. Uno de los recursos más empleados fue combinar dos signos ya existentes mediante la inserción de uno dentro del otro o la unión de uno y otro. Por ejemplo, el signo que designa la «cabeza» (representado por una cabeza y pronunciado SAG en sumerio), combinado con el signo que designa «ración» (representado por un bol de barro; NINDA en sumerio), da la noción de «alimento, comer» (una persona come de una vasija; GU7 en sumerio). El signo que indica la «mujer» (representado por un pubis femenino; SAL en sumerio) junto con el signo para «montaña» (KUR en sumerio) da la noción de «esclava, sirvienta» (GÉME en sumerio).

El método de la inclusión de un signo dentro del otro también fue muy productivo desde la época de Uruk IV. Los signos en forma de rectángulo, rombo o círculo podían contener otros signos para designar realidades o conceptos diferentes. Es en este tipo de construcciones donde encontramos indicios que nos permiten sospechar que aquellos textos ya se leían en sumerio. Por ejemplo, el signo AN dentro del signo GÁ (GÁ×AN) sabemos que en sumerio se leía AMA y significaba «madre». Pues bien, el signo posiblemente estaba incluido para leer correctamente AMA, dado que AN también tiene la lectura /am/, cosa que demostraría que el signo había sido escrito para ser leído en sumerio, y no en ninguna otra lengua. Otro ejemplo sería el caso del signo EN «señor» dentro del signo GÁ (GÁ×EN). Esta combinación de signos significa «corona», que en sumerio se pronunciaba MEN, por lo tanto, el signo EN estaría simplemente dentro de GÁ para asegurar la lectura correcta /men/. También es ilustrativo el caso del signo NANNA, compuesto en los textos arcaicos de los signos ŠEŠ+NA, siendo este último signo un indicador fonético para la correcta lectura NANNA en sumerio.

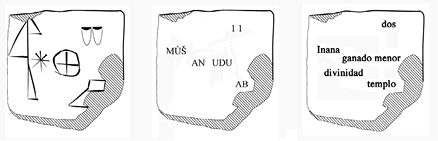

Figura 3: Ejemplos de signos arcaicos modificados mediante

la unión o la superposición de otro signo.

La escritura puramente logográfica, no obstante, tiene varias limitaciones. La más importante es la necesidad de crear un signo para cada una de las realidades que se quieren registrar, esto provoca que rápidamente se tenga que multiplicar el número de signos para abarcar todo aquello que se quiere escribir. Este es un inconveniente evidente, dado que un número muy elevado de signos hace la escritura poco operativa y menos práctica. El protocuneiforme tiene aproximadamente unos ochocientos signos, a pesar de que a veces se hace difícil distinguir entre un signo y una simple variante del mismo signo. Algunos signos tienen aspectos claramente pictográficos, como por ejemplo el dibujo de una cabeza humana o de una cabeza de vacuno, en cambio otros son signos abstractos como por ejemplo el signo para «ganado menor» (véase la figura 4). Otra limitación de la escritura logográfica es la dificultad que tiene para expresar los matices de la lengua hablada. Anotar los cambios temporales (pasado, presente, futuro), aspectuales (acción acabada, acción inacabada) u otros tipos de matices como por ejemplo condicionales, imperativos, intensivos, así como conceptos difíciles de «dibujar», como por ejemplo sentimientos o pensamientos abstractos, es una tarea muy complicada para un tipo de escritura exclusivamente logográfica. Veamos un ejemplo en la figura que tenemos a continuación.

Figura 4: izquierda: ejemplo de tablilla arcaica, centro: identificación de los signos,

derecha: traducción de los signos (Uruk III c. 3100 aC). (Nissen - Damerow - Englung, 1990: 57).

La tablilla tiene seis signos: dos numerales, un signo que significa templo (AB), un signo que indica ganado menor (UDU), un signo que representa divinidad (AN) y otro que designa el nombre de la diosa sumeria Inana (MÙŠ). Pues bien, no hay ningún indicio en esta tablilla que nos indique cuál es la lengua en que está escrita; tampoco sabemos exactamente cuál es el mensaje. Sólo el sentido común nos hará leer el texto como «dos ovejas para el templo de la diosa Inana». No sabemos, sin embargo, si lo que está escrito es una acción que ya ha pasado o que tiene que pasar. De hecho, no hay nada en la tablilla que nos impida interpretar el mensaje como «dos templos para la oveja de la diosa Inana» o «dos diosas Inana dentro del templo de la oveja». Solo el sentido común nos hace inclinarnos por la primera opción «dos ovejas para el templo de la diosa Inana».

Todos estos matices (tiempo, aspecto, formas volitivas, conceptos abstractos) están bien definidos en el lenguaje oral, por lo tanto, la solución es intentar anotar por escrito una determinada lengua. Este es el gran paso que hicieron los escribas sumerios cuando pasaron de un sistema de escritura fuertemente logográfico a un sistema logosilábico. El proceso consistió en despojar los signos de su contenido logográfico y dejar sólo el contenido fonético de las palabras. El signo logográficamente puede indicar «estar de pie, colocar» (sumerio g u b ), o bien «llevar» (sumerio d e ), o bien «ir» (sumerio ĝ e n ). Con el nuevo sistema este signo, además de poder indicar «estar de pie», «llevar» o «ir», también podría indicar las sílabas /g u b/, /d e / o / ĝ e n / sin ningún contenido logográfico concreto. El signo representará simplemente su realización fonética. Así, los escribas podían utilizar estos signos siempre que tuvieran que escribir una palabra que contuviera alguna de estas sílabas. Evidentemente, como los escribes hablaban sumerio utilizaban estos signos para escribir palabras sumerias. De este modo, los lectores también tenían que conocer el sumerio para poder leer estas tablillas, dado que ya respondían a una escritura que reflejaba una lengua concreta y, consecuentemente, tanto el escriba como el lector tenían que tener suficiente competencia lingüística en sumerio para unos poder escribir y los otros poder leer el mensaje. De todas maneras, el sistema fue conservador, y mantuvo también el valor logográfico de cada uno de los signos. En consecuencia, sólo el contexto nos marcará cuál es la elección que tenemos que hacer entre lectura logográfica y lectura fonética.