LA DELICADEZA DEL

LENGUAJE TAURINO

La lectura de este titular hará sonreír al gran escritor Manuel Vicent, que desde las páginas del periódico «El País» ha sido fiel a su cita anual para caricaturizar el mundo de los toros, reduciéndolo a una serie de truculentas imágenes de femorales partidas, enormes y ridículos castoreños, grandes coágulos, despojos de carnicería y otras solanescas estampas.

Sin duda la lectura de su brillante alegato confirma —aún rechazando su hiperbólica y esperpéntica visión— que el mundo de los toros tiene suficientes ingredientes para ser considerado como un espectáculo de fuertes emociones y de imágenes llenas de fuerte impacto. Porque existe agresividad en la conducta del toro, y porque la competencia entre éste y el torero pasa por la progresiva disminución de la brutalidad del toro. Y porque es un espectáculo en el que hay sangre, sobre todo del toro, pero que puede haberla del caballo, del más modesto arenero o de la más consagrada figura de la torería.

Estamos acostumbrados a ver la sangre, y los aficionados nos dirigimos a la plaza pensando si esa tarde la veremos derramada, como cantó Federico García Lorca. Y la atmósfera de una plaza de toros se traduce en espontáneas y emotivas manifestaciones del público que ejerce —como en ningún otro evento público— de juez permanente, y no sólo final, de cuanto ocurre en la arena.

El espectador taurino asiste con pasión a la escenificación de la batalla entre la vida y la muerte, entre la inteligencia y la fuerza bruta, entre el hombre y el animal. La contemplación del espectáculo no produce indiferencia, ni inhibición.

Y en esa pelea, instrumentada y racional y donde nada está ajeno al orden y al ritmo de la liturgia, el espectador es actor, además de juez, y exterioriza sus sentimientos de admiración o de repulsa, hacia tres objetivos: el toro, el torero y el mismo público.

La verbalización de la actitud del toro se evidencia en los miles de expresiones para calificar su nobleza o su mansedumbre, su bella estampa o su notable capacidad de lucha.

En cuanto a las manifestaciones que el espectador dedica a sus propios compañeros de tendido, se integran en el ámbito de la convivencia humana y en la disparidad estética y de criterio de cada ciudadano. La discrepancia preside lo que ocurre en una plaza y los partidarios de unos u otros toreros —o lo que quizá es más importante, de una u otra concepción del toreo— se reprochan mutuamente en el gran escenario, pero con una corrección que debería causar envidia a quienes han acompañado la pasión por el fútbol de los más bajos sentimientos hacia los rivales y como excusa para desencadenar una condenable e injustificada violencia.

¿Y el torero? El público va a los toros a juzgar a otro hombre, que es capaz que ejercitar aquello por lo que el espectador siente admiración y respeto. El aficionado, hasta envidia. La relación entre el espectador y el torero está inspirada en una comunicación espiritual y estética. El torero interpreta y realiza nuestra idea del toreo, y a veces, como a nosotros nos gustaría hacerlo.

Se produce así la coincidencia e identidad con el héroe y su esfuerzo. El olé surge apasionado, el público se levanta en el tendido aplaudiendo y reclama, con su pañuelo, la concesión del trofeo. Pero cuando la identificación no se produce y el artista defrauda, el espectador olvida el misticismo y la comunicación espiritual y se convierte en un reivindicativo consumidor. La entrada comprada pasa a ser el único vínculo «moral» con el creador y el espectador exige por ella algo a cambio. Surge entonces el epíteto desagradable, la reprobación colectiva, el coro de abucheos y la tan taurina «música de viento».

En los toros no existe la palabra cobarde

Pero llevo muchos años viendo toros en los ruedos españoles, franceses, en la majestuosa plaza México y hasta en la coqueta plaza de Campo Pequenho en Lisboa y jamás he oído que el público llame al torero cobarde. Nunca he sido testigo de la utilización del adjetivo cobarde. Ni en las peores tardes de toreros tenidos por medrosos he oído llamarle cobarde.

Así de rotundo debo manifestarme, porque no solo no he oído que el público coreara en una plaza la palabra «cobarde» para sentenciar una desafortunada tarde o una inhibida actitud, sino que jamás en mis conversaciones con otros aficionados he escuchado pronunciar semejante veredicto de la falta de valor de un torero.

Tampoco en las crónicas de los críticos porque ninguno —estoy seguro—, ha escrito en una crónica la palabra «cobarde». Sí, que tal torero estuvo «afligido», o que aquél otro se mostró «escaso de ánimo» o «medroso». El más duro habrá llegado a decir que «el torero estuvo desconfiado» o «temeroso». Pero ahí, en medroso, se establece como una barrera, un tope, que nadie franquea, como si existiera un gigantesco consenso para no hablar del miedo de los toreros, porque hay que decir que la palabra más cruel del lenguaje taurino es aquella con la que aludimos a la falta de valor. Muchas veces me he preguntado el porqué de ese gran silencio. ¿Por qué no llamamos cobarde al torero que lo es?

Íntimo y colectivo respeto

Dude de la condición de aficionado a los toros, de quien diga que tal o cual torero es un cobarde, ya que esta palabra sólo puede pronunciarla quien se aproxima al mundo de los toros sin la sensibilidad para entender lo que significa enfrentarse a un toro de lidia, ni conoce la trayectoria profesional de los toreros, ni sabe lo que es un arteria femoral partida ni el tremendo sentido de la responsabilidad, del que hacen gala muchos matadores de toros.

Ignoran esos advenedizos lo que es el miedo en los hoteles o el tremendo impacto de la soledad, horas antes de la corrida. Nunca supieron de las marchitas ilusiones de un torero y su profunda e íntima decepción por no haber sido figura del toreo y por eso se atreven a pronunciar la palabra maldita. Pero los buenos aficionados de siempre, los que no esgrimen la entrada como contraprestación de servicios, los que admiran el valor y la constancia que hay que exhibir tarde tras tarde, en la plaza de toros de Almendralejo, en la de Madrid, en la de Pozoblanco o en la Maestranza de Sevilla, los que saben que ser torero es lo más difícil del mundo, esos, esos buenos aficionados no utilizarán jamás tan brutal e injusto epíteto.

Por una razón elemental. Al torero, como al soldado, «el valor se le supone» y sería un contrasentido llamar «cobarde» a quien hace gala de su valentía, vistiendo un traje de luces. Y eso, lo tienen presente, como un íntimo y colectivo respeto, los asistentes a una plaza de toros. Por muy mal que esté el torero, por muy desafortunada que sea su actuación, en el fuero interno de cada espectador late, en unos más y en otros menos, la admiración y el sigiloso respeto por el torero.

Cobardía, la del toro

En el proceso de elaboración de este libro, he consultado distintos diccionarios de tauromaquia y en todos ellos me he detenido a observar si incluían los términos «cobarde» o «cobardía» y cuál era el significado que se les daba.

Si buscamos la definición que ofrece Cossio, veremos que en el vocabulario del tomo I, aparece el término «cobarde» definido como: «Sin valor y que teme. Se aplica al toro». Como prueba de ello, la referencia bibliográfica que aporta alude a la poca bravura de un toro de la ganadería de Encinas, tomada de una crítica de Don Ventura.

En la «Encyclopédie de la corrida» de Auguste Lafront, se enumeran los más significativos vocablos de la terminología taurina y entre ellos figura la palabra «cobarde» definida como: «Taureau couard» (toro cobarde).

Por su parte, Sánchez de Neira ni siquiera incluye la palabra «cobarde» en la magnífica selección de términos del vocabulario taurino que comprende su gran obra. Solamente en el de Luis Nieto, que es precisamente el más reciente, se lee:

«Cobarde: Sin valor y que teme. Se aplica al toro y al torero». Se emplea también el aumentativo «cobardón». Y al aludir a cobardía dice: « Cualidad del toro y del torero que teme a la lidia.»

En ambas definiciones alude a que se aplica tanto al toro como al torero, pero de ambos términos cita hasta cuatro pasajes de otros tantos libros. Tres de ellos señalan la cobardía del toro y sólo uno, el refrán «El cobarde es león en casa y liebre en la plaza» puede ser indicativo del escaso valor y gallardía del torero.

Pero como si también quisiéramos mitigar la estridencia de tan fuerte vocablo, para aludir a la cobardía del toro se suele emplear el aumentativo «cobardón», y así el torero explicará sus amigos que el toro fue «cobardón» o «se acobardó». En ningún caso se utiliza «cobardón» o «cobarde» como antónimos de bravo. Sí se dice que es manso y eso sí se usa con cierta acritud y desprecio.

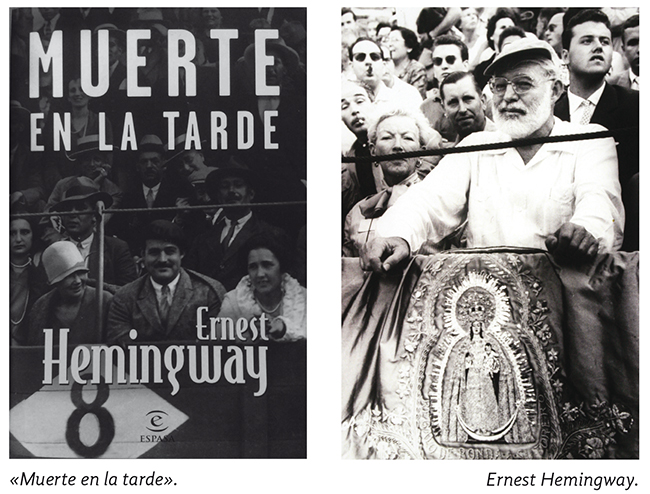

Hemingway, en solitario

De todos los textos que conozco sobre el mundo de los toros, sólo hay uno en el que el término «cobarde» aparezca repetido hasta la saciedad. Se trata de «Muerte en la tarde» escrito por aquella tremenda personalidad humana que fue Ernest Hemingway y en el que ofrece, a modo de gran introducción general novelada, su peculiar visión de los toros, en la España de los años treinta.

La reiterada utilización de ese calificativo evidencia la conocida rotundidad y vehemencia de sus juicios y pone alguna sombra sobre su presumida condición de aficionado. Para Hemingway, el genial torero Joaquín Rodríguez «Cagancho» «...es un gitano que siente accesos de cobardía, completamente falto de honestidad...».

De su gran ídolo de entonces, Cayetano Ordoñez «Niño de la Palma», escribe decepcionado: «...si vais a ver al «Niño de la Palma» es posible que veáis la cobardía en su forma menos atractiva: un trasero gordo, un cráneo calvo...», y en alusión a sus todavía posibles éxitos concluye: «Pero aquellas fueron hazañas colmadas a fuerza de tesón por un cobarde».

Hemingway, que fue el mayor admirador de Antonio Ordóñez, no se privó de tildar de «cobarde» a su padre, Cayetano Ordóñez «Niño de la Palma». «En el verano de 1.931 —escribe en «Muerte en la tarde»— vi una corrida en Madrid con toros muy grandes, rápidos, de cinco años y tres aprendices de matadores... el tercero era Miguel Casielles, un verdadero cobarde». Del pobre Domingo Hernandorena —un perfecto desconocido— dice que se había puesto de rodillas « porque era un cobarde, decían. Las rodillas son para los cobardes».

Y es que un tipo humano como Hemingway no podía entender el maravilloso y sutil matiz con los que los españoles «encubrimos» el poco valor de nuestros matadores de toros, porque para él, acostumbrado a la exhibición permanente de los más contundentes argumentos de la pasión humana, el hombre sólo podía ser valiente o cobarde y no entendió que, esencialmente, un torero es valiente por el mero hecho de enfrentarse a un toro, aunque a lo largo de su trayectoria profesional, las cornadas, la decepción y la falta de ilusión le vayan minando su valor.

Por la admiración que siempre he sentido por su personalidad vital y su gran pluma periodística, lamento que Ernest Hemingway no captara que la traducción castellana de la palabra inglesa «coward» (cobarde) es demasiado brutal y que en España hemos establecido un monumental y silencioso pacto. Y es que para nosotros, los aficionados, entre los toreros, no hay cobardes.