Publicidad de la empresa de Edison y Swan

Fuente: http://aviationancestry.com

1. milagros

Los fabricantes de velas no inventaron las bombillas eléctricas.

Hablando en propiedad, tampoco las inventó Thomas Alva Edison. Como ha ocurrido con muchos otros inventos e inventores, una cosa es lo que explican las versiones oficiales y otra muy distinta la verdad. En el caso de las bombillas, Edison se “inspiró” en los trabajos de Joseph Swan, un electricista y químico británico que se le adelantó algunos meses en la patente de la bombilla eléctrica. La de Edison –otorgada en Estados Unidos– es una copia de la que el Reino Unido otorgó a Swan. Cuando el inventor americano intentó registrar su patente en Londres, se tropezó con la de Swan y no le quedó otro remedio que asociarse con el británico y fundar una empresa conjunta para explotar el invento. Edison tenía el dinero y la visión comercial, pero en el Reino Unido, Swan tenía la patente. Poco tiempo después, Edison se hizo con la parte del negocio de Swan y, al parecer, con la historialeyenda que le otorga la paternidad absoluta del invento, hasta el punto que llegó a afirmar a un periodista, en uno de los ataques de soberbia que parece que no le eran muy ajenos, que “Si no he inventado la bombilla eléctrica, no he inventado nada”1. Pero, el hecho es que Swan y Edison son solo dos de los integrantes de la lista de esforzados inventores –que se remontan a principios del siglo XIX– que persiguieron tenazmente el objetivo de hacer unos dispositivos que convirtieran la electricidad en luz de una forma segura y fiable. Edison trabajó de lo lindo para mejorar el invento de Swan y ambos tenían claro que la viabilidad de las bombillas eléctricas dependía de que hubiera electricidad para que funcionasen y, por consiguiente, montaron compañías de suministro de electricidad que dieran sentido a su invento. De ahí que todavía hoy las bombillas sean la principal fuente de luz artificial y también que la historia hable de ellos, especialmente de Edison, y no de los otros que, de una manera u otra, les abrieron el camino.

Lo cierto es que ninguno de los inventores que persiguieron –con o sin éxito– la invención de las bombillas eléctricas no era fabricante de velas. Si hubiera sido por ellos, por los fabricantes, posiblemente hoy aún nos iluminaríamos con velas que serían respetuosas con el medio ambiente, consumirían poco, serían de colorines y presentarían toda una serie de innovaciones considerables. Pero seguirían siendo velas.

Las bombillas, acompañadas del desarrollo y el despliegue de la energía eléctrica, supusieron una ruptura que convirtió las velas en simples objetos ornamentales. Por eso a la innovación que implicaron las bombillas eléctricas se la llama rupturista, para distinguirla de la otra innovación, la evolutiva, la de las velas, o la que nos ha llevado de las primeras bombillas a las actuales, de bajo consumo o basadas en diodos leds. La innovación rupturista, en definitiva, rompe y hace desaparecer objetos o esquemas del pasado y, a menudo, lo hace de una forma imprevisible, inesperada.

Posiblemente Niels Bohr, premio Nobel de Física en 1922, pensaba en la innovación rupturista cuando escribió en una carta a un amigo: “Hacer predicciones es muy difícil, especialmente si son sobre el futuro”. Por su parte, la filósofa política Hannah Arendt aseguraba que “lo que es nuevo siempre pasa contra las agobiantes posibilidades de las leyes estadísticas y su probabilidad, lo que, para todos los propósitos prácticos y cotidianos, equivale a la certeza, y, por lo tanto, aparece siempre bajo la apariencia de un milagro”.

Más recientemente, estos milagros han sido descritos como “cisnes negros” por Nassim Nicholas Taleb, en un libro que lleva el mismo título.2 Para Taleb, un “cisne negro” es un acontecimiento que reúne tres características esenciales.

En primer lugar, es un acontecimiento atípico, puesto que se encuentra fuera del ámbito de las expectativas regulares, porque no hay nada en el pasado que pueda apuntar, de manera convincente, a su posibilidad. En segundo lugar, tiene un “impacto” extremo. Y, en tercer lugar, a pesar de ser atípico, la naturaleza humana hace que nos inventamos explicaciones sobre su ocurrencia después del hecho, para convertirlos en explicables y predecibles. Y es que los “cisnes negros” están con nosotros desde el principio.

Dejando a un lado la misma aparición de los seres humanos y de lo que denominamos inteligencia, el acceso a la tecnología por parte de los humanos sería uno de esos acontecimientos atípicos, con un impacto extremo y para el que nos habríamos inventado explicaciones convenientes y plausibles. Así, por ejemplo, una de estas explicaciones viene de la mano de un tecnólogo que cuenta la creación del reino animal según la mitología griega: después de crear a todos los animales, y antes de dotar a cada una de las especies con sus dones característicos, Zeus, exhausto por el trabajo, decide tomarse un descanso y encarga a los hermanos Prometeo y Epimeteo la tarea de repartir entre los animales los dones que les han sido reservados. Epimeteo, con más generosidad y precipitación que cordura, reparte de forma alocada estos dones: zarpas, velocidad, alas, cuernos, etcétera. Por eso cuando le llega el turno al último animal de la creación, es decir, a los humanos, no le queda ningún don, lo que nos convierte en los animales naturalmente más indefensos del reino, dado que en el reparto no nos habría tocado nada. Prometeo, cuando ve el entuerto, roba a los dioses un don que les es reservado en exclusiva como es el fuego –el control del fuego, la tecnología– y se lo da a los humanos. De este modo, la tecnología se nos presenta como un accidente provocado por la poca cordura de Epimeteo y como recurso de urgencia –y, por consiguiente, imprevisible– para la supervivencia de los humanos.

Cuando Zeus despierta de su reparadora siesta y se da cuenta de que los humanos disfrutan de un don exclusivo para los dioses, se enfada. Encadena a Prometeo a una roca y cada día envía a un águila que le arranca un trozo de hígado. Además, casa a Epimeteo con Pandora, los expulsa del Olimpo y les condena a vivir entre los humanos. Por añadidura, y envenenado por la rabia, les envía, como regalo de bodas, la caja de Pandora, llena de males terribles e infinitos. Así queda patente que la tecnología, en cualquiera de sus formas, tiene siempre dos caras, una buena y otra mala. O una mala y otra peor, que diría un neoludista, es decir, uno de aquellos militantes agresivos en contra del progreso técnico. Podríamos acabar aquí, pero sería injusto hacerlo sin recordar que Zeus, cuando se le pasó el enfado, en lugar de retirarles aquel don, envió a Hermes con dos regalos únicos también para los humanos, necesarios para poder usar la tecnología de forma conveniente, como son el sentido de la razón –la cordura– y el sentido de la justicia. Además, Hermes tenía el encargo explícito de hacer llegar esos dones a todo el mundo y no solo a unos cuantos escogidos, puesto que una comunidad difícilmente puede sobrevivir solo gracias a los expertos. A pesar de que hay muchísimas evidencias sobre el escaso grado de cumplimiento que Hermes logró en la segunda parte del encargo, cabe decir que el balance final, para los humanos, se decanta claramente del lado de los beneficios que la tecnología nos ha proporcionado.

En definitiva, y si damos por buena la interpretación de que la tecnología nos llega por accidente, no ha de sorprender que muchos de los inventos que hoy son esenciales para nuestra forma de vida también nos hayan llegado por accidente o, dicho con más finura, de forma “serendípica” y de la mano de inventores que no tenían nada que ver con el sector en el que se aplica el invento, a menudo porque el propio invento es el que abre y da sentido a este sector. Tampoco tendría que sorprendernos que la utilización actual de algunos de estos inventos no tenga nada que ver con las motivaciones y los objetivos de sus creadores.

Ramon Llull y su Ars Magna, Charles Babbage y sus máquinas de calcular, Josephine Cochrane y su lavavajillas, Almond Strowger y el conmutador que hizo posible la automatización del sistema telefónico, son algunos de los ejemplos de “cisnes negros” que nos proponemos explorar en este libro. Todos ellos perseguían el objetivo de evitar errores humanos y, por eso, idearon y construyeron artefactos mecánicos destinados a evitar, dentro de lo posible, la intervención humana. Difícilmente podían llegar a imaginar que hoy, en lo que sería una revancha perversa de la tecnología, damos por buena la idea de que, a pesar de que equivocarse es humano, para estropear aún más las cosas, lo que hace falta es precisamente una máquina.

Paradojas y revanchas aparte, lo cierto es que estos no serían los únicos inventos cotidianos que también son el resultado de acontecimientos surgidos de la mente de personas atípicas, que han tenido mucho impacto y que han intentado presentarnos como si fueran predecibles a partir de explicaciones más o menos peregrinas o completamente ignoradas por las historias oficiales. También forman parte de esta categoría los ordenadores personales, creados como un producto contracultural que tenía por objetivo contrarrestar el poder que las tecnologías de la información ponían en manos de gobiernos y grandes corporaciones, con la paradoja de que precisamente hoy el uso generalizado de estos enseres, combinados oportunamente con internet, ha llegado a ser la principal herramienta de control de la ciudadanía por parte de gobiernos y grandes corporaciones. O el propio internet, ideado, pensado y construido para compartir recursos, lo que hoy genera reacciones airadas de determinadas formas del pasado que no están de acuerdo en consentir que, efectivamente, compartamos todo lo que compartimos a través de la red de redes. Y un último “cisne negro”, este de la mano de una actriz de cine, Hedy Lamarr, que en los cuarenta era considerada la mujer más bella del mundo, quien, con la ayuda de un pianista, George Antheil, empecinado en hacer música con artefactos mecánicos, idearon y patentaron un sistema seguro para teledirigir torpedos por radio, un sistema que, al fin y al cabo, es el mismo que, veinte años más tarde, hizo posible la telefonía móvil y que todavía hoy se emplea en los teléfonos domésticos inalámbricos y en los dispositivos Bluetooth, entre otros.

En resumen, la figura 4 de la Ars Magna de Llull, las máquinas de Babbage, el lavavajillas, el conmutador de Strowger, los ordenadores personales, internet y la tecnología de base de los teléfonos móviles son los siete inventos que explora este libro: qué, quién, cómo, cuándo y por qué de estos auténticos milagros o “cisnes negros” que justifican con creces la afirmación de Bohr sobre las predicciones y el futuro. Son historias curiosas, posiblemente sorprendentes para muchos, pero que no son las únicas que ponen en evidencia que, hasta hace muy poco, la historia de los inventos –igual que la otra historia– también la han escrito los ganadores.

Afortunadamente, el tiempo acaba poniendo las cosas en su lugar y ahora ya tenemos acceso a las versiones reales de los hechos. Es el caso de las bombillas eléctricas, pero también de otros inventos, algunos de los cuales también forman parte del relato del libro: como el teléfono, la radio, los chips y los ordenadores electrónicos. Todos ellos fueron objeto de controvertidas patentes que originaron conflictos, algunos de los cuales todavía no están completamente resueltos.

2. El verdadero motor de la invención

Prometeo, con su acto de rebelión, nos regala la tecnología y, con ella, uno de los principales medios que nos ha permitido vivir en comunidad. De ahí la necesidad de la cordura y el sentido de la justicia para todo el mundo y no solo para los expertos. A la postre, las distintas formas de tecnología pueden ser vistas como muestras de nuestra reacción ante la disconformidad manifiesta respecto a los hechos tal como son: no queremos tener frío y por eso se inventan los vestidos, las casas para protegerse de las inclemencias del tiempo, la agricultura para no tener que ir a buscar la comida... No era suficiente con llegar a cualquier parte por tierra y se inventan los barcos, y si se puede ir más allá, tienes que poder decir a los tuyos que ya has llegado y, por lo tanto, tienes que comunicarte... Y un largo, muy largo, etcétera.

A Prometeo hay que añadir otro agente de cambio esencial: lo que hoy denominamos diversidad funcional. Si todos hubiéramos sido unos homínidos perfectos, todos iguales y sin ninguna tara o diversidad, entonces el círculo virtuoso de la vida de los humanos también habría sido perfecto: por la mañana, ir a cazar o a pescar y, una vez conseguida la comida, volver a la cueva a descansar hasta el día siguiente. Y así un día tras otro. Un círculo que se rompe cuando algunos de estos homínidos resultan diferentes, no pueden seguir el ritmo de los demás y se convierten en un estorbo para el grupo de cazadores o pescadores: han de quedarse en los alrededores de la cueva, sin hacer nada, y así empiezan a hacerse preguntas, y con las preguntas, a veces, llegan las respuestas. Unas respuestas que casi siempre son parciales o aproximadas, lo que genera, a su vez, nuevas preguntas, y así sucesivamente, en lo que hemos denominado rueda del progreso de la mano de la innovación.

Está claro que los inventos, en general, serían una de las claves de esta rueda y los que se analizan en este libro tienen en común que su concepción no obedece a una necesidad primaria, esencial para la supervivencia, a pesar de que en algunos casos han tenido y tienen un gran impacto en nuestra forma de vida. Serían, por consiguiente, ejemplos de lo que defiende Henry Petroski:3 que la necesidad no es el motor de la innovación, sino que, de hecho, uno de los grandes motores de las invenciones es el lujo, puesto que si bien es cierto que los humanos necesitamos aire y agua para vivir, también es evidente que no es esencialmente necesario que este aire tenga que ser acondicionado, ni que el agua tenga que ser fría de la nevera. Hay que comer, pero no es esencial que lo hagamos con tenedor y cuchillo. Es un deseo adicional, creado artificialmente. Por otro lado, Petroski argumenta que el principio que gobierna muchas innovaciones es siempre el mismo: dado que no hay nada que sea perfecto, y nada puede serlo porque nuestro concepto de perfección no es estático, sino que varía con el tiempo, todo, absolutamente todo, es susceptible de ser cambiado para mejorar sus prestaciones de acuerdo con las nuevas exigencias, a pesar de lo que aseguraba Aristóteles: “es característico de una mente instruida descansar satisfecha con el grado de precisión permitido por la naturaleza de cada asunto, y no buscar la exactitud allá donde solo es posible una aproximación a la verdad”. Y precisamente el mundo progresa por eso, por la carencia de conformidad con el grado de precisión permitido por la naturaleza de cada asunto, ya que la perfección es un deseo imposible de alcanzar.

Petroski añade que, a menudo, estas nuevas exigencias son incompatibles entre sí, de forma que el problema que se ha de resolver no tiene solución. Y como no la tiene, lo único que queda es una aproximación a la solución, una aproximación que puede mejorarse para llegar a otra solución, también aproximada, lo que genera la rueda llamada progreso. Y como ejemplo simple cita el de las mesas de comedor: se pide que tengan un tamaño oportuno para atender a las necesidades de una familia de tres a cinco miembros así como para el espacio de las viviendas normales de hoy en día. Pero a la vez, también se exige que sirvan para las reuniones familiares de los grandes acontecimientos, cuando tienen que dar cabida a veinte o más personas. Está claro que son requisitos incompatibles y que el problema, en realidad, no tiene una solución perfecta. Por eso actualmente podemos encontrar una gran diversidad de mesas de comedor: extensibles, con alas, plegables... Todas ellas solo pueden ser simples aproximaciones al problema real y, por consiguiente, susceptibles de ser mejoradas.

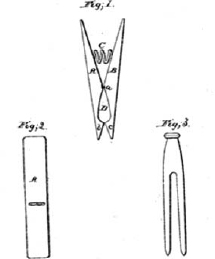

Dibujos originales de la patente de la pinza de tender ropa de Smith de 1853

Fuente: Elaboración propia a partir de la patente

Y para que no se diga que no hay ejemplos sin contraejemplos, hay un objeto cotidiano y simple que se obstina a desmentir a Petroski, por lo menos respecto a la imposibilidad de encontrar soluciones exactas. Un contraejemplo serían las pinzas para tender ropa tal como siguen siendo hoy en día, según lo que se explica en un reportaje que publicaba la revista American Heritage of Invention and Technology4 en 2006: la forma tradicional de este utensilio fue objeto de una patente en 1853 por un inventor de apellido Smith, que mejoraba la primera patente de pinzas para tender ropa, registrada 21 años antes, en 1832. Aun así, parece que los primeros indicios de uso de pinzas de madera corresponden a pescadores que las empleaban para tender en las barcas la ropa que se les había mojado mientras trabajaban. Hasta el invento de 1853, las pinzas de tender ropa más sofisticadas tenían la forma que se puede ver en la figura 3, según la patente de Smith. La descripción de esta patente de 1853 afirma que “juntando con los dedos las dos partes superiores de las patas, las dos partes inferiores se abren, lo que permite poner la pinza fácilmente en el artículo o prenda de ropa que tiene que colgar del hilo. Luego, aflojando la presión de los dedos en el muelle, se unen las partes inferiores, que sujetan la prenda de ropa”.

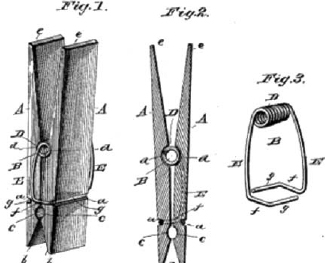

Smith lo tenía claro, ya que asegura que esta sujeción resiste el viento y no deja marcas en la ropa, entre otras ventajas de su invento. Pese al acierto que demuestra su persistencia en el tiempo, en los años siguientes se produjo un auténtico alud de patentes de pinzas que trataban de mejorar la de Smith. Hubo hasta 146 en los cincuenta años siguientes. La única mejora sensible fue la de Solon E. Moore, quien, en 1887, patentó la pinza tal como todavía es hoy. Posteriormente, se moderó la fiebre y los inventores dirigieron sus esfuerzos hacia otros inventos. Pero solo se moderó, porque parece que todavía no ha finalizado. De hecho, una de las últimas patentes registradas está fechada en enero de 2005.

Dibujos originales de la patente de Moore, de 1887

Fuente: Elaboración propia a partir de la patente original

La mayoría de estas patentes tratan de mejorar aspectos como la capacidad de sujeción o la fuerza necesaria que ha de aplicarse para facilitar su uso, por ejemplo, a personas con problemas de artritis y afecciones parecidas. Entre las patentes recientes, destaca la de una pinza hecha de plástico de una sola pieza, que a pesar de no haber triunfado, ahora ocupa un espacio en el MoMA –el Museo de Arte Moderno– de Nueva York por las características de su diseño. También en 2005 un estudiante de ingeniería y diseño de Londres obtuvo cierta fama por el diseño de una pinza que usa señales eléctricas para predecir el tiempo, de forma que, en caso de amenaza de lluvia, la pinza en cuestión se bloquea y hace imposible su uso. Eso la convierte en la primera –y posiblemente única– pinza de tender ropa realmente “inteligente”.5 Sin embargo, actualmente, salvo alguna excepción notable, la inmensa mayoría de pinzas son de plástico y están fabricadas en China. Algún antiguo fabricante americano se queja de que buena parte del desuso en el que han caído las pinzas reside –secadoras eléctricas, aparte– en la expansión de los pañales desechables, inventados para resolver los problemas obvios de los primeros astronautas. Así, los fabricantes de pinzas de tender ropa se convierten en una de las víctimas colaterales de la carrera espacial americana, que perseguía el sueño de hacer llegar un hombre a la Luna, y lo que era más difícil, hacerlo regresar a la Tierra sano y salvo. Una obsesión que nos ha permitido disponer de internet, pero que acabó con las pinzas de tender ropa.

De este modo, algo tan simple y cotidiano como una pinza para tender ropa se convierte en un ejemplo paradigmático de solución perfecta a un problema, tan perfecta que, por más que lo hayan intentado muchos, no ha habido forma de mejorarla. Y a partir de aquí, por añadidura, la innovación pasa de ser una necesidad a un lujo, como demuestran las patentes más recientes. Lo que no significa que no se tenga que seguir intentando mejorarla, aunque sea infructuosamente. No encontrar una mejora real puede significar dos cosas: o que no sabemos lo suficiente o, como en el caso de las pinzas de tender ropa, que posiblemente sea la solución definitiva al problema planteado. Afortunadamente, para la rueda del progreso, los casos como el de las de las pinzas no son muy frecuentes.

Aun así, se tiene que ir con cuidado a la hora de identificar la persistencia de una solución con su exactitud, dado que, a veces, la persistencia puede ser debida a otras razones como, por ejemplo, la dependencia del camino o de la trayectoria (path dependency, en inglés). Este sería el caso de los teclados qwerty, habituales todavía hoy en todo el mundo, con excepciones notables, como los teclados franceses.

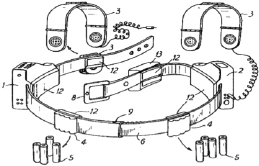

Dibujo de la patente de Sholes de 1896, que muestra las dudas del inventor sobre el teclado qwerty.

Fuente: Elaboración propia a partir de la patente

Afirma una leyenda –bastante extendida– que la disposición actual de las teclas responde a la necesidad de frenar la velocidad de tecleo de las primeras máquinas de escribir, en las que los martillos que se activaban con cada tecla estaban dispuestos siguiendo un arco de circunferencia. Si el teclista apretaba dos teclas con los martillos consecutivos con mucha rapidez, era frecuente que los dos martillos quedaran enganchados, ya que la parte final de su trayectoria coincidía. La leyenda argumenta que la disposición de las letras en los teclados respondería a la necesidad de separar los dígrafos –parejas de letras– más frecuentes en la lengua inglesa. Estudios recientes apuntan que esta historia no deja de ser una leyenda y que el inventor de la máquina de escribir, C. L. Sholes, antes de optar por el teclado qwerty había probado varias disposiciones de letras, y que llegó a esta colocación después de seguir los consejos de teclistas expertos, como los operadores de telégrafo. Remington, una empresa fabricante de armas, decidió diversificar el negocio y empezó a explotar la primera patente de Sholes, que data de 1878. Pronto se dieron cuenta de que, junto con las máquinas de escribir, también se habían de vender cursos de mecanografía para ayudar a los compradores a hacer un uso más eficiente de las máquinas. Aparecieron otros fabricantes y pronto se llegó a un acuerdo para convertir la disposición del teclado en un estándar.

El mismo Sholes mostró dudas sobre la conveniencia de los teclados qwerty, ya que en una patente de 1896 presenta una máquina con otra disposición de teclado. Tampoco sirvió de nada que, hacia los años treinta, Dvorak presentara el teclado que lleva su nombre y que está pensado para reducir de forma muy significativa la distancia que recorren los dedos en un día normal de tecleo: con uno de estos teclados, el recorrido sería de unos dos kilómetros, mientras con un teclado qwerty, el mismo trabajo requiere entre quince y veinticinco kilómetros. Eso no ha sido suficiente para desplazar estos últimos teclados, un desplazamiento que haría inútil la gran multitud de cursos y de especialistas en su manejo. Todo ello sin olvidar los problemas de salud laboral asociados a estos quilométricos desplazamientos de los dedos sobre el teclado. La dependencia de la trayectoria convierte la solución imperfecta en una de muy difícil sustitución, tanto que parece que es la única viable.

3. La historia de los artefactos tecnológicos y los ganadores

Akio Morita, fundador de Sony y presidente de la multinacional japonesa hasta 1994, siempre se había vanagloriado de ser el inventor del walkman, ya que era el dispositivo ideal para dar satisfacción simultánea a sus dos principales aficiones: escuchar música clásica y jugar a golf. Seguramente por eso, Sony le hizo pasar un auténtico calvario a Andreas Pavel, un inventor que en 1977 había patentado en varios lugares de Europa y en Estados Unidos el llamado “Stereobelt”, el cinturón estereofónico, un aparato con unas funcionalidades esencialmente iguales que el walkman, que Sony empezaría a fabricar y vender –con el éxito conocido por todo el mundo– dos años después. Pavel había intentado infructuosamente comercializar su invento desde 1972, pero las grandes compañías del sector lo habían rechazado porque consideraban que nadie querría mostrarse en público llevando unos auriculares.

El caso es que Sony ya había pagado los derechos a Pavel por algunos detalles de su patente, pero no le quería reconocer la paternidad de todo el invento, y no fue hasta 2004, cinco años después de la muerte de Morita, que dio su brazo a torcer y llegó a un acuerdo extrajudicial con él. Lo indemnizó con una cantidad estimada en más de diez millones de dólares y, sobre todo, por la vía de los hechos, le reconocía la paternidad del invento. Aun así, algunos tribunales habían fallado en contra de Pavel a partir de la consideración de que su patente correspondía a tecnologías que ya existían con anterioridad. Argumentos como este y la potencia económica de Sony consiguieron ahogar a Pavel, que estaba arruinado y prácticamente a punto de desistir. Finalmente, la persistencia de su reivindicación acabó dando buenos resultados y nos proporcionó otro ejemplo documentado y flagrante de como la historia de los inventos tecnológicos también está escrita, por lo menos en primera instancia, por los ganadores. A lo largo de este libro, aparecen otras parejas –e incluso, algún trío– que, como la pareja Morita-Pavel, se convierten en ejemplos clamorosos de quien escribe la historia y de cómo ha de pasar el tiempo para que, a veces, puedan desenmascararse las falacias asociadas. Por consiguiente, cuando hay fracasos involucrados, es muy probable que el relato de los hechos si no ignora cosas esenciales, esté deformado y adoptado por los considerados ganadores.

Esquema del Stereobelt de Pavel, tal como aparece en su patente de 1977

Fuente: Elaboración propia a partir de la patente

Este libro pretende ser un relato del contexto y de las motivaciones, ciertamente atípicas, y generalmente desconocidas por el gran público, de inventos que están en la base de nuestra forma de vida actual, a pesar de que, en realidad, no dejen de ser historias de fracasos. Así, Ramon Llull no consiguió un método infalible para evitar errores de razonamiento; Babbage no consiguió acabar ninguna de sus máquinas; los lavavajillas de Josephine Cochrane tardaron más de sesenta años en llegar a los hogares; Strowger tuvo que vender sus conmutadores a la Bell; los ordenadores personales no nos han liberado del control de los gobiernos y las grandes corporaciones; los ideólogos y constructores de internet y sus motivaciones siguen siendo desconocidos; finalmente, la patente de Lamarr y Antheil fue un secreto militar hasta la década de los ochenta, cuando ya había empezado el despliegue de la telefonía móvil. Posiblemente esta –la del fracaso– es una de las razones que ayuda a explicar su desconocimiento. En definitiva, este libro también trata de ser una reivindicación de estos innovadores: sus aportaciones han sido muchas veces menospreciadas por los estamentos oficiales de sus sectores respectivos, los cuales, a lo sumo, se han limitado a relatar de paso la pura anécdota asociada, sin prestar atención a su verdadera contribución.

Con todo, el libro está escrito sin más pretensiones que las asociadas al dicho de Hanna Arendt: “explicar historias es la manera de desvelar el significado sin cometer el error de definirlo”.

1 Citado en http://americanhistory.si.edu/lighting/bios/edison.htm (consultado el 19 de diciembre de 2013).

2 Taleb, N. N. (2007). The Black Swan. The Impact of Highly Improbable. Nueva York: Random House.

3 Petroski, H. (1992) The Evolution of Useful Things: How Everyday Artifacts-From Forks and Pins to Paper Clips and Zippers-Came to be as They are. Nueva York: Alfred A. Knopf.

4 Lahey, A. (otoño, 2006). “The Better Clothespin”. American Heritage of Invention and Technology (pág. 38-43).

5 http://www.engadget.com/2005/07/19/smart-clothespins-keep-laundryout-of-the-rain/