Capítulo I

FUNDAMENTOS

Los países desarrollados consideran la actividad científica y tecnológica como un

motor de progreso social y económico. Las naciones avanzadas destinan recursos a la

ciencia, cuentan con medios para su gestión y la han incorporado como una actividad

económica más que actúa como palanca de impulso del bienestar. La cuantiosa inversión

que se necesita tanto para la formación de recursos humanos como para la dotación

de infraestructuras y su equipamiento exige asimismo una evaluación constante de sus

logros y rendimientos.

Por ello la evaluación de resultados científicos es un eslabón inexcusable en el proceso

de gestión de la actividad científica. En España este sistema surge en los años ochenta

en paralelo a la universalización de la educación superior que llevó consigo la creación

de nuevas universidades y centros de investigación. En este momento se hace patente

la necesidad de contar con organismos de administración de la ciencia, tanto para

repartir los fondos y recursos como para medir el rendimiento. Son varios los instrumentos

que se crean en esta época: Ley de la Ciencia, Ley de Universidades, ANEP, Plan Nacional

de I+D, CICYT o CNEAI.

El organismo más destacado en aquel momento fue la Agencia Nacional de Evaluación

y Prospectiva (ANEP). Creada en 1986, implantó una cultura de la evaluación que hasta entonces no había existido en la política científica nacional

y contribuyó a fijar unos criterios basados en la calidad y en el mérito a la hora

del reparto de los fondos públicos para la I+D. Su experiencia fue recogida por la

Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) con el objetivo

de valorar la producción científica del profesorado universitario y de los investigadores

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

1. Creación y desarrollo de la CNEAI

La CNEAI nació en 1989 integrada en el Ministerio de Educación con el objetivo de

evaluar el mérito científico individual mediante la concesión del denominado tramo

o sexenio de investigación. Mediante una evaluación optativa el solicitante debe seleccionar

las cinco aportaciones que considera más relevantes en un periodo de seis años. La

evaluación de las mismas se realiza siguiendo unos criterios, distinguidos por campos,

que se han ido modulando a lo largo del tiempo. La concesión de un sexenio implica

un complemento económico que acredita haber alcanzado unos umbrales mínimos de calidad

científica.

La implantación de este complemento tenía como objetivo completar el sueldo de los

investigadores y en la actualidad puede llegar a suponer entre el 4 y el 20 % del

salario final (Fernández-Esquinas, Pérez-Yruela y Merchán Hernández, 2006). Sin embargo

este incentivo lleva implícita una gran carga simbólica asociada al estatus académico.

Contar con un número significativo de sexenios conlleva recompensas como la promoción

profesional, el acceso a puestos de poder y la obtención de recursos para investigación.

No obstante hay que matizar que los sexenios no miden la excelencia, sino únicamente

la suficiencia

investigadora[]. Señala Mangas Martín (2011) que la acumulación del máximo de tramos no debe ser

considerado como un indicio de excelencia, a lo sumo de constancia.

Pese a ello los solicitantes no deben pasar por alto que la posesión de un número

determinado de tramos es un criterio decisivo para la composición de los comités de

acreditación nacionales, para la participación en las propias comisiones de la CNEAI,

dirigir tesis doctorales u optar a otros cargos académicos. Desde 2012 se ha añadido

otra variable y es que los profesores sin sexenio vigente podrán ser penalizados con una mayor carga docente, por lo que se ha convertido de facto en una herramienta esencial en la gestión de la política universitaria española.

Desde la perspectiva global de la política científica, la puesta en marcha de la CNEAI

ha traído también consigo la internacionalización de la ciencia española y un incremento

sostenido de su presencia en las bases de datos de Thomson Reuters, el estándar de

medición científica (Jiménez-Contreras, Moya-Anegón y Delgado-López-Cózar, 2003).

En palabras de Jiménez-Contreras, CNEAI ha demostrado ser un sistema de estímulo e

incentivo de la productividad y la calidad científica altamente eficiente y sus efectos

son tangibles desde los años noventa.

La principal herramienta para conseguir estos fines ha sido el establecimiento de

unos criterios para cada convocatoria. En la configuración de los mismos se diferencian

dos fases: una primera, 1989-1995, en la cual se proporcionaban pautas de evaluación

genéricas; y la segunda, a partir de 1996, cuando comienzan a regularse más exhaustivamente

los referentes de calidad en cada una de las disciplinas. Además, 1996 es el primer

año en el que se proporcionan criterios por áreas de conocimiento, si bien es a partir

de 2005 cuando este desarrollo se hace mucho más pormenorizado.

A partir de este momento comienzan también a mencionarse los requisitos mínimos para

obtener una evaluación positiva (Ruiz-Pérez, Delgado-López-Cózar y Jiménez-Contreras,

2010), modulándose de esta forma los criterios, las nuevas bases de datos de referencia

y las tipologías de aportaciones consideradas como válidas según campos científicos.

En paralelo, se ha producido un endurecimiento de los requisitos mínimos que se demandan

y una objetivación cuantitativa para la evaluación de las aportaciones.

La CNEAI ha usado desde sus comienzos métodos de evaluación de corte cuantitativo

en la mayor parte de áreas. Aunque, en teoría, la evaluación que practica CNEAI se

aborda a través de comisiones de expertos por campos científicos que revisan las solicitudes,

en la práctica las evaluaciones descansan en parámetros bibliométricos destinados

a dilucidar la visibilidad o indexación del medio de publicación. Por ello, uno de

sus criterios, nuclear y transversal, es la publicación de artículos en revistas indexadas

en fuentes de datos de prestigio, como las incluidas en los índices de citas SCI,

SSCI y

AHCI[].

Con ello se consiguió mejorar la presencia española en la corriente principal de la

ciencia pero también se relegó a las revistas científicas nacionales al ostracismo,

toda vez que no hubo políticas encaminadas a su internacionalización (Díaz

et al., 2001). Otra derivada de esta política ha sido la obsesión generada por publicar

en revistas con factor de impacto que algunos autores han calificado con sorna, aunque

acertadamente, como

impactolatría (Camí, 1997) y que en los últimos años se ha visto exacerbada por las políticas de

otras agencias como

ANECA[].

En las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades se ha generado un importante malestar

al no existir consenso unívoco sobre cuáles son los criterios y medios de comunicación

considerados de impacto o reconocido prestigio. En este sentido, si bien en una gran parte de áreas de Ciencias

Sociales se ha ido asumiendo la necesidad de publicar en medios de alcance y difusión

internacional, por ejemplo en Economía o Psicología, en otras disciplinas sociales

así como en Humanidades y Derecho el disenso es mayúsculo con los criterios establecidos

por CNEAI y otras agencias evaluadoras.

2. Datos estadísticos

Fernández-Esquinas, Pérez Yruela y Merchán (2006) señalan que la aparición de la CNEAI

tuvo un impacto desigual en la comunidad científica en los primeros años, debido a

la gran cantidad de solicitudes y al alto porcentaje de evaluaciones negativas. Tras

varias revisiones de los criterios de evaluación, los solicitantes que superaron con

éxito el proceso se elevaron del 60 % de la primera convocatoria (1990) a porcentajes

del 80 % en el periodo 1998-2005, en parte por la adaptación de la comunidad investigadora

a los criterios fijados por las comisiones evaluadoras, y por otro lado por el componente

opcional de estas evaluaciones (Jiménez-Contreras et al., 2003).

Los datos para la serie más amplia que se dispone (1989-2005) demuestran que son más

los investigadores que no se han sometido a evaluación que los evaluados negativamente.

Entre 1989 y 2005 un 31 % de los profesores de las universidades españolas no se habían

sometido a evaluación, mientras que eran tan solo un 11 % los evaluados negativamente.

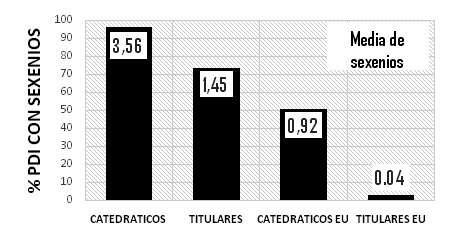

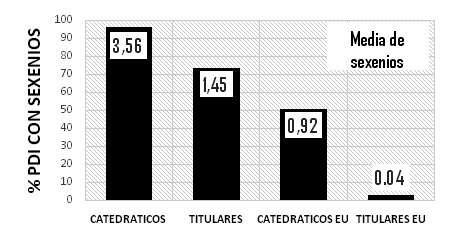

Estas cifras están condicionadas por el cuerpo docente al que se pertenece. Un 10

% de los catedráticos y un 30 % de titulares, cuerpos que tienen encomendadas labores

investigadoras, no se habían presentado o no habían obtenido nunca un tramo de investigación

(CNEAI, 2005c).

Por su parte, los investigadores del CSIC han alcanzado unas tasas de éxito que rozaban

el 100 % en sus solicitudes en el periodo 1996-2005 (CNEAI, 2005a). Los datos más

recientes (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2014) señalan que sigue existiendo

un 3,8 % de catedráticos y un 27,4 % de profesores titulares sin sexenios de investigación,

si bien se aprecia una importante reducción respecto a años anteriores, síntoma de

la extraordinaria relevancia que el sexenio ha adquirido en el sistema universitario.

Figura 1. Porcentaje de Personal Docente e Investigador (PDI) con sexenios y media de sexenios

según escala profesional (curso 2012/2013)

Fuente: datos básicos del sistema universitario español curso 2013/2014. Ministerio

de Educación, Cultura y Deporte, 2014. Elaboración propia.

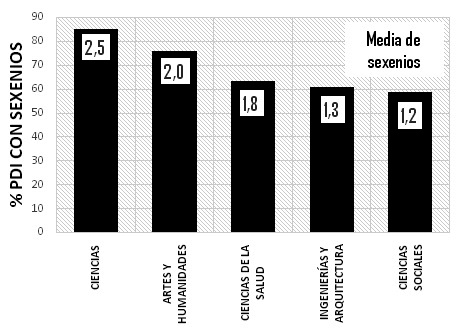

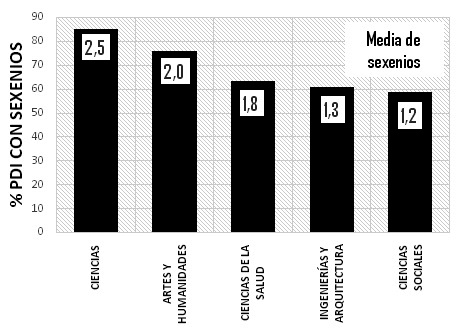

Las tasas de éxito según áreas científicas difieren para los 11 campos de conocimiento

de la CNEAI. Para el periodo 1989-2005 el éxito oscila entre el 90 % del área de Biología

y el 60 % del área de Ciencias Sociales y Economía (CNEAI, 2005 b). Si se comparan estos datos con la convocatoria de 2007, se comprueba que los investigadores

han aumentado su tasa de éxito en la mayor parte de campos. La excepción la encontramos

en Derecho y Jurisprudencia así como en Filosofía, Filología y Lingüística, áreas

en la que ha descendido.

Estas diferencias entre los campos científicos redundan en los diferentes promedios

de sexenios obtenidos por áreas. De nuevo con datos de 2013, se comprueba que mientras

más del 80 % del PDI en Ciencias cuenta con al menos un sexenio, esta cifra desciende

hasta el 58,5 % en Ciencias Sociales. De este modo, mientras un profesor en el área

de Ciencias cuenta de media con 2,5 sexenios, en las disciplinas sociales el número

medio de tramos por profesor funcionario se queda en 1,2.

Figura 2. Porcentaje de Personal Docente e Investigador (PDI) con sexenios y media de sexenios

según área científica (Curso 2012/13)

Fuente: datos básicos del sistema universitario español curso 2013/2014. Ministerio

de Educación, Cultura y Deporte, 2014. Elaboración propia.

3. Fortalezas y debilidades de la convocatoria de sexenios

Las fortalezas y debilidades se sintetizan en la tabla 1 y en la tabla 2. Son muchos los aspectos positivos que existen en esta convocatoria. A nivel institucional,

cabe destacar la relevancia de los sexenios como elemento para regular aspectos de

las políticas de investigación y docentes de los Organismos Públicos de Investigación

(OPI). Desde el punto de vista del investigador, la periodicidad anual de la convocatoria

y la publicación siempre en las mismas fechas facilita la preparación detallada de

la solicitud de sexenio así como la planificación de la carrera investigadora a largo

plazo.

La estabilidad en los criterios de evaluación permite prever con tiempo suficiente

la oportunidad de presentarse o no, en función de si se cumplen los mínimos señalados,

y reduciendo la probabilidad de denegación. Del mismo modo la única carga burocrática

para el solicitante es la petición de su hoja de servicios. La elaboración del resumen

y de los indicios de calidad de las aportaciones son los aspectos que llevan un mayor

trabajo, si bien, dadas las recompensas asociadas a la obtención del sexenio, así

como las penalizaciones por no obtenerlo, se compensa con creces la dedicación a tales

tareas.

Finalmente cabe señalar como un acierto la posibilidad de que los profesores contratados

con carácter indefinido tanto en universidades públicas como privadas con convenio

con CNEAI puedan someterse a evaluación.

Tabla 1. Fortalezas de la convocatoria de sexenios de investigación

|

• Periodicidad anual y circunscrita a unas fechas determinadas.

|

|

• Estabilidad en los criterios generales que rigen las convocatorias.

|

|

• Publicación de los criterios específicos que rigen cada convocatoria.

|

|

• Máxima objetivación de los mismos en las áreas de Ciencias.

|

|

• Experiencia acumulada durante años por CNEAI.

|

|

• Reconocimiento de su importancia por parte de la comunidad científica.

|

|

• Aprovechamiento como instrumento para la política científica y universitaria.

|

|

• Abierta a todos los OPI y centros privados con convenio con CNEAI.

|

|

• Fuertes recompensas asociadas a la obtención del sexenio.

|

|

• Escasa carga burocrática para el solicitante.

|

Hay que señalar que algunas de las debilidades parecen fácilmente solucionables, como

la de permitir el concurso a investigadores que ahora no tiene

derecho[], la ampliación del plazo o la mejora tecnológica, que debería propiciar también la

informatización de los archivos y registros de puntuaciones, a fin de evitar disparidades

e incoherencias en las evaluaciones. También se percibe poca transparencia en los

resultados, al no publicarse de forma periódica los datos descriptivos básicos de

cada convocatoria. Sería muy útil, para favorecer la transparencia del proceso, una

mayor objetivación de los criterios en las disciplinas de Ciencias Sociales, Jurídicas,

Artísticas y Humanas (Galán, Zych, 2011; Cancelo Márquez, Bastida Domínguez, 2013).

Esta demanda de objetivación de la evaluación ha dado lugar a múltiples propuestas

en áreas como Economía, Educación o Filosofía. Normalmente se propone equiparar clasificaciones

de revistas nacionales con las internacionales. Para el área de Filosofía existe un

documento que modifica prácticamente todos los aspectos de la convocatoria (Conferencia

de Decanos de las Facultades de Filosofía de España, 2011). Por su parte, en el ámbito

de las Bellas Artes se ha realizado un trabajo de sistematización de los tipos de

aportaciones posibles y de los indicios de calidad relativos a cada una de ellas (Conferencia

de Decanos de las Facultades de Bellas Artes del Estado Español, 2011).

Finalmente, para no dejar en desventaja a determinados investigadores se recomienda

eliminar la

regla de los 8 meses[] a fin de que todas las contribuciones pudieran ser tenidas en cuenta. Asimismo es

paradójico que los investigadores sin contrato indefinido no puedan participar, dejando

fuera colectivos como los contratados del Programa Ramón y Cajal.

Tabla 2. Debilidades de la convocatoria de sexenios de investigación

|

• Plazo de solicitud corto y en periodo vacacional.

|

|

• Ambigüedad en los criterios específicos en algunas áreas.

|

|

• No valoración de las aportaciones publicadas en años sin vinculación a centros OPI.

|

|

• Imposibilidad de presentarse a la convocatoria para profesores e investigadores

sin vinculación indefinida (Interinos, Ramón y Cajal, etc.).

|

|

• Escasa justificación de las puntuaciones otorgadas por parte de las comisiones en

caso de denegación.

|

|

• Disparidad en las puntuaciones asignadas a trabajos de similares características

por parte de la misma comisión.

|

|

• Aplicación informática poco intuitiva y difícil de completar.

|

4. Estado actual y prospectiva de futuro

En 2014 tiene lugar la vigesimoquinta convocatoria, sin que se vislumbren cambios

importantes en cuanto al funcionamiento y filosofía. La historia de esta convocatoria,

caracterizada por la estabilidad mantenida a lo largo del tiempo, no hace pensar en

cambios significativos, si bien es probable que continúe el endurecimiento progresivo

de los criterios en varios campos científicos, en línea con lo detectado en últimas

ediciones.

Desde un punto de vista administrativo, sí es relevante señalar que en virtud del

Proyecto de Ley de Racionalización del Sector Público Estatal, en la actualidad se

está tramitando la integración de CNEAI en la ANECA. Esta fusión que pretende reducir

costes[] y evitar duplicidades generará que en la próxima convocatoria sea ya ANECA quien

gestione el proceso. El éxito de esta convocatoria en la universidad española, y la

magnífica herramienta, con un coste económico reducido, que supone como incentivo

a los profesores universitarios y a los investigadores del CSIC, hace pensar que este

sistema continuará durante varios años más sirviendo como instrumento de política

científica en el sistema nacional de I+D.