Capítulo primero:

La historia de unos herbívoros.

A Enter, la vaca protagonista del posible eclipse de nuestra civilización, se le abrieron los párpados tanto que aquellos grandes ojos que tenía parecían floridos ventanales de una catedral.

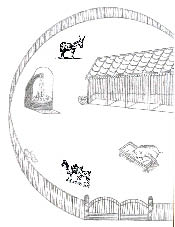

En su tranquilo cerebro, hoy las neuronas no mezclaban mensajes de verde, sino de espanto. Alucinante estaba la pradera sobre la falda de la montaña, donde Enter hacía cinco años nació, comía, a veces soñaba y había dado al mundo una segunda ternera. La mayor parte del año era agradable vivir a la intemperie y en invierno un establo semicerrado la protegía a ella y a otras muchas de los rigores del frío y la nieve. Todas eran felices. En la bonanza de los días comían a placer del verde natural y en los malos tiempos, en un cajón o pesebre, había pastos secos de alfalfa, trébol y variadas hierbas; era como un corto tiempo a régimen, pero sano, igual que lo tierno de las praderas.

Iba ya avanzando la noche y Enter no podía cerrar los párpados. Sus ojos multiplicaban, en la oscuridad, el problema y su cuerpo tiritaba sin motivo aparente. ¿Por qué su dueño y otros hombres habían acorralado al majestuoso toro, al monarca de la zona y padre biológico de su segunda cría? Lo enlazaron varias veces y ante la resistencia del cíclope animal, lo amarraron por las patas; se vio arrastrado por la pradera, después por una rampa y al final desapareció en el túnel de un ruidoso camión. Se llevaron al jefe del rebaño y al progenitor de tan saludables descendientes.

Enter sintió profunda confusión y sus ojos sólo veían relámpagos. De golpe, sus pacíficas neuronas hervían o fermentaban y lanzó un bramido tan fuerte y claro que sus compañeras oyeron por primera vez hablar a un semejante. La vaca había lanzado a los humanos la maldición de los herbívoros : “prión”, fue la voz que salió de su garganta y un viento huracanado sopló en aquel instante llevándose la maldición hasta los confines del planeta. Luego, dejó de temblar, se acostó sobre el frágil césped verde cerca de su retoño y meditó sobre lo que le había pasado. No entendía nada acerca de sus temblores, ni del toro arrastrado ni de su potente bramido. -Quizás - pensó - no fuera ella la inductora, sino la naturaleza o la propia tierra quien obró o la manipuló para enviar al hombre un mensaje que ella no podía dar.

Lo que sí percibió fue que desde aquel momento le parecía sentir y pensar de otra manera; creía ver hierbas buenas y malas, tenía dueño pero a la vez había otros que mandaban a su patrón. Antes, se llevaban a compañeras o a los jóvenes terneros y nadie desconfiaba, pero desde hoy ya no era cosa tan natural, pues se irían no a otro prado, a otro corral, a montañas más lejanas, sino a algún malvado lugar.

En adelante comenzó a sentir desconfianza, miraba de reojo y levantaba la vista a menudo cuando pastaba. La naturaleza le había puesto en alerta y no comprendía por qué.

Pasaron unos meses más y el toro o rey del rebaño no volvía. Y peor aún, en la finca vecina, con otras vacas que cuidaban de otra forma, que vivían casi todo el año encerradas en el establo, que parecían desteñidas aunque sí estaban gordas, y en cuyo corral nunca se había visto ni flaco ni gordo toro, algo estaba ocurriendo.

Eran las doce de la noche y como la luna alumbraba el campo, Enter se acercó a la valla y apoyó su cuello en los alambres y escuchó y escuchó hasta que pudo oír algo como “hay dos más con el maldito mal y es mejor llevarlas todas”. Ya no era la vaca de antes, pues oía, oía de otra manera y lo que de pronto vio la dejó boquiabierta como queriendo de nuevo bramar, pero no lo hizo.

Lo que estaba ocurriendo a sus vecinas era mucho peor que lo que hicieron al jefe de su rebaño. Una a una aquellas compañeras herbívoras iban saliendo de la cuadra pasando por un improvisado camino entre rejas y allí, al final, morían de un certero golpe en la nuca para que luego un gancho las alzara al misterioso camión desconocido para ella hasta aquel fatídico día que lo vio llevándose al toro de su rancho.

La luna se acurrucó detrás de un nubarrón y la obscuridad vistió los campos, establos y cerca. Aquella noche, Enter y su hija Raba tomaron la decisión de perder de vista a su dueño y desaparecer por los valles y montañas para averiguar qué pasaba en otras partes de la región.

Capítulo segundo:

La ganancia fácil.

En otro lugar, no lejos de donde empezó esta triste aventura, fue donde se dieron los primeros pasos de lo que ahora estaba pasando. Hace 25 años había comenzado un episodio que iba a cambiar la vida de muchos seres humanos. Hace 25 años, en un lugar apartado de una rica granja bovina, un hábil veterinario, al mismo tiempo agente del estado, y dos ricos ganaderos sin escrúpulos habían puesto en marcha la rueda de una esperada fabulosa fortuna. Pocos días más tarde el veterinario recibió la ayuda de un dudoso químico expulsado de un prestigioso laboratorio.

-Para empezar- decía uno de los ganaderos-tenéis un suculento sueldo durante un año, y luego, si logramos la conquista de los mercados extranjeros tendréis un cinco por ciento de las ganancias a lo largo de diez años y si extendemos las redes a otro bloque de naciones, seguiréis recibiendo un diez por ciento más durante otro decenio.

El químico no articulaba palabra mientras la operación o beneplácito lo daba el agente, más entendido en enredos, pleitos e intrigas reales. De profesión veterinario se había pasado a servir al gobierno como agente de confianza buscando un gran sueldo ocasional aunque fuera oficio lleno de peligros. Era hombre de complexión fuerte, bien afeitado siempre y de cabellera abundante algo rizada. Hombre con el que no se podía jugar más que a cara o cruz. No sólo sus vocablos eran claros y duros, sino también sus gestos, y en su haber o trabajo de agente se contaba todo un capítulo de desaparecidos.

Desde los primeros días se sintieron cómodos en el almacén laboratorio de uno de los ricos ganaderos, rancheros que a la vez pertenecían a la directiva de una multinacional de piensos.

En aquel espacioso, limpio y nuevo local las pruebas se multiplicaban cada hora. Ratones, pollos, conejos, ovejas y otros animales pasaban algunas veces las de Caín, sometidos principalmente a inyecciones de moléculas, encimas y otras sustancias extraídas de las plantas y granos, con la esperanza de multiplicar la carne y la leche, en un supuesto beneficio para la salud y bolsillo de los humanos.

Pronto pasaron al sistema o cadena de la alimentación animal piensos de diferentes vegetales mezclados, añadiéndoles además nuevas proteínas y otras sustancias extraídas del reino marino.

Los ganaderos y la multinacional comprobaron rápidamente que con esta nueva alimentación se producía más carne, no mejor, y más leche. Era cierto el progreso, pero poco rentable el negocio, no lo que ellos esperaban.

Pasaron los días, los meses y un año de aquel aislado trabajo y el veterinario y el químico vieron su sueldo en peligro, pero consiguieron alargar el plazo de investigación y un sueldo parecido otro año más.

Todas las posibles mezclas vegetales pasaron un riguroso examen con la esperanza de poder crear una fuente barata de alimentación que diera dinero rápido y abundante. Y otra vez algunos animales pasaron un nuevo estrés, pero aquello no era la mina de oro soñada.

Dispuestos estaban ya a dejar a la madre tierra seguir el curso natural de criar y alimentar, cuando el diablo les ofreció la última oportunidad de hacer dinero fácil.

Las nubes galopaban en aquella hora y los relámpagos se sucedían sin tregua en la tarde plomiza. De un aseado y reluciente todoterreno se bajó uno de los siempre elegantes millonarios. Apretado fuertemente bajo un brazo llevaba un negro portafolios como anunciando un futuro más oscuro aún o quizás el principio de un porvenir feliz. Ya en el laboratorio la expresión retorcida del rico ganadero no les dejaba otra opción al pronunciar estas palabras: -aquí os dejo vuestros últimos cartuchos; si no los aprovecháis, podéis pegaros un tiro. Y por el mismo camino de llegada desapareció.

Abrir aquel portafolios fue como un ataque al corazón o más bien un sobresalto. La quijada que enarboló Caín contra su hermano podía volver a caer, pero sobre esta civilización.

El químico dejó volar su imaginación según iba leyendo y deteniéndose. Sería rico, muy rico o cada ciudadano del mundo civilizado tendría bajo sus pies una mina aniquiladora que él podía poner.

Aquel artículo decía que, ya en 1923, el profesor Rudol Steiner, en unas conferencias dadas en París, se había preguntado qué podría pasar si a las vacas se les alimentara con carne o piensos extraídos de las partes desechables de los animales. Y el citado profesor afirmaba claramente que las vacas y otros herbívoros se llenarían de ácido úrico y de urato, siendo el cerebro y el sistema nervioso los más dañados. Y además, al final, se volverían locos absolutamente todos, pues su fisiología no estaba preparada para asimilar ciertas proteínas.

-O ricos o la extinción-pensó el químico sin escrúpulos. Sólo quedaba resolver un interrogante:¿Sería realmente económico conseguir los desechos de animales en los mataderos?-Por supuesto- dijo el agente. De ello pueden encargarse nuestros propios ganaderos. Pero, ¿qué conseguirás con esto?- siguió diciendo el veterinario. ¿Pueden resultar los piensos tan baratos y en tantas cantidades que lleguen a dejar mucho dinero?

-No entiendes bien la solución al problema- recalcó el químico. Verás, ¿qué puede ocurrir? Sencillamente que las vacas y demás herbívoros se vuelvan locos y mueran rápidamente.

-¿Y tú comerías de esa carne? -añadió el veterinario.

-Que no lo has entendido, chico; macabro, pero efectivo. (El químico hablaba solo). Exportaríamos las harinas o piensos cárnicos a otro continente o los iríamos a producir allí. Pronto el miedo de los humanos a morir como las vacas locas arruinaría el sector ganadero y la falta de carne sana obligaría a que sus mercados la comprasen fuera. Sería el momento de enriquecerse. Exportar y exportar carne sin límite de nuestro país a dicho perturbado continente. Multiplicaríamos por mil nuestras cabezas de ganado y en pocos años ...nosotros también ricos como los dos rancheros.

Aquel veterinario, agente del gobierno, enmudeció. Inmóvil en el asiento, por su cabeza pasaban islas, distracciones, bebidas refrescantes y hamacas bajo palmeras; adiós a los peligros. Un golpe de suerte como éste era posible y después desaparecía de la sociedad industrial por el resto de sus días.

La tormenta exterior, con sus broncas y relámpagos, entró también en el laboratorio.

Químico y agente se contagiaron de una ilusión siniestra. Probar fortuna no costaba nada en aquel momento aciago. En la mente de ambos retumbaban, con cada relámpago, las palabras del patrón: - Os dejo los últimos cartuchos; si no los aprovecháis, podéis pegaros un tiro.

Ante un futuro tan incierto por una parte y tan halagüeño por otra, el agente se encontró en una situación muy engorrosa. Correr una aventura, supuestamente científica, que podría resultar también como el veneno aplicado a personas sanas, podía truncar su vida futura.

-Oye- le dijo al químico- debería comunicar a mis superiores, de alguna forma camuflada, en lo que estoy metido; de lo contrario, si esto no sale bien y se creara un problema internacional, alguien podría dar con nosotros y yo sería la primera víctima.

-Vamos, amigo- le contesta el químico, sonriendo. Ese es tu problema, pero si quieres ganar mucho y no realizar otras misiones peligrosas para tu estado, ésta es la única oportunidad que te queda. Todavía estás a tiempo. Vosotros sois expertos en conseguir pasaportes nuevos y otra identidad, según dicen los entendidos. Consíguete ambas cosas y despídete del gobierno a continuación.

El agente pasó toda la tarde sin concentrarse y aquella noche no pudo conciliar el sueño. Las preguntas y temores que tenía podían con él, pero a la mañana siguiente dejó el laboratorio por dos días. En la ciudad buscó por teléfono los contactos de siempre, cuando emprendía una misión secreta y sin explicar a sus mandos las razones verdaderas. Al cabo de cuatro días le llegó un nuevo pasaporte y otra tarjeta de identidad. En adelante sería técnico en televisión, habiendo nacido en una isla del Pacífico, de padres blancos que habían muerto hace tiempo en un accidente aéreo y cuyos cuerpos no pudieron rescatarse.

Y así, se cortó el pelo, se peinó en otra dirección y dejó crecer un poco la barba y el bigote. Pasado un mes se hizo unas fotografías con el nuevo porte y las pegó en el carné y pasaporte. A continuación tiñó sus dedos con una sustancia negra que él mismo preparó y estampó sus huellas digitales en ambos documentos. De un sobre sacó una lámina transparente adhesiva con la que plastificó su nueva identidad. - Hombre nuevo, vida nueva- le dijo a su compañero.

Meses más tarde el macabro experimento estaba en marcha, pero en otro laboratorio, de otro país, de otro continente. Una fábrica algo alejada de las instalaciones de investigación producía sacos y bolsas de harinas cárnicas sin parar a precio asequible a todos los ganaderos del nuevo país y desde aquí empezó a su vez la exportación a otros muchos países de alimentos que prometían más ganancias a distribuidores y compradores y una comida animal sana y equilibrada.

Aunque las ganancias no eran grandes, pronto lo serían. Cuando las vacas locas salieran en la portada de revistas y periódicos y se hablara de muertes humanas por el mismo mal llegaría el ansiado momento de abrir las arcas, llenarlas de oro y esconderse en algún paraíso perdido. Con las vacas locas vendría la gran oportunidad; se exportarían de otro país, del continente libre de tal peste, barcos y barcos de carne congelada. Y químico y técnico siguieron por un tiempo soñando y soñando, aunque casi siempre, ya sabemos, “los sueños sólo son lo que son”, como diría, con otras palabras, Calderón de la Barca.

Capítulo tercero:

Las tres compañeras.

Volvamos sobre los pasos de nuestra vaca y su ternera la noche que determinaron desaparecer. Enter decidió, primero, romper un carcomido poste de madera de la valla en el lado norte y bajar al corral de sus vecinas desaparecidas tan misteriosa y cruelmente. Y así pasó de lo decidido a los hechos. Una vez en el establo vecino contempló sólo siluetas en la oscura soledad hasta que la luna se desprendió de las ligeras nubes y pudo ver las desplumadas gallinas en estrechos ponederos enrejados, más la jaula de los conejos donde dos estaban muriendo sin aparentes heridas, echados sobre los comederos que contenían piensos grises y marrones. Aquellos conejos no comían hierba como ella y sus compañeras. Y en otra jaula mayor se hallaba inquieta una negra coneja. Allí había un comedero con piensos, pero también un manojo de alfalfa verde, más otro de hierba seca.

La vaca sintió el impulso de su naturaleza bondadosa y libre y metiendo un cuerno por la malla rompió ésta y la puerta y dejó en libertad al pequeño animal.

Luego, en un acto de desprecio hacia aquel establo y sus dueños rompió todas las jaulas, aplastando aquellas que no tenían seres vivos.

-Y, adiós- dijo Enter. Quería recorrer la región y saber cómo era el otro mundo de los herbívoros. Durante los dos primeros días y sus noches recorrieron kilómetros alejándose del hogar para buscar valles y montes menos poblados por hombres pero a la vez con ranchos cercanos a bosques o parques protegidos donde pudieran refugiarse como los animales salvajes para poder descender a menudo por las noches a observar cómo vivían y trataban a sus congéneres y a otros herbívoros que daban ganancias al hombre. Así fue cómo Enter y Raba, guiadas por la madre tierra entraron en la protección de un gran parque natural, después de haber dormido la noche anterior en una cantera abandonada.

Aquí, en un aislado y recogido bosquecillo, bajo las pupilas estelares, los dos rumiantes se estaban adormilando cuando el corretear de otro animal les puso en alerta. La luna, todavía dentro del orden cósmico y no contaminada por la malicia humana, estaba dibujando en el ojo grande y dilatado de la vaca la figura de un roedor. Allí estaba la coneja que salvó del maldito corral. ¿Por qué y cómo había llegado? La noche que fue liberada por Enter, el roedor se sintió feliz por primera vez y se lanzó a disfrutar de la soledad del campo abierto. Pero bien pronto aquella aventura se convirtió en una angustia permanente. Ya el primer día dejó mechones de pelos al esconderse en un zarzal perseguida por un gato salvaje. Y al segundo, las madrigueras de liebres le salvaron de las garras del astuto zorro. La libertad tenía demasiados riesgos. Decidió buscar a la vaca salvadora, lo cual resultó bastante fácil. En toda la región los grandes animales estaban estabulados y los excrementos de vaca que encontrara sólo podían ser de Enter o de Raba. Lo que hizo, pues, fue seguir aquellas huellas tan claras.

Enter comprendió que no podía hablar al pequeño roedor, pero desde ese instante supo que podía pensar y entender a los demás. Un gesto o cualquier movimiento lo podía interpretar correctamente.

¿Qué estaría pasando en otros ranchos o corrales? En la siguiente noche no hubo descanso. Después de recorrer kilómetros, horas antes del amanecer, salieron del parque en dirección Oeste. El primer establo que otearon parecía estar alterado. No tuvieron necesidad de llegar hasta él. El ruido de unos motores les puso en guardia. Mas el roedor desapareció entre la hierba camino del rancho. Ella podía ocultarse muy bien si no tenían perros sueltos; lo hacía por sus amigas que podrían delatarse con su corpulencia. Los dos rumiantes esperaron tanto que ya estaba despuntando el alba y la coneja no volvía.

-Otra víctima del humano- pensaba Enter. Pero no era así. El roedor se topó con un gran perro guardián bien atado al portón de salida y que sí ladraba, más no a ella, la intrusa, sino al ir y venir de un ruidoso tractor. ¿Y qué hacía la máquina? Se llevaba cada vez un muerto que parecía una res y lo arrojaba al furgón. Siempre igual. Aquello era tan irreal que el roedor dio un giro, se alejó del perro y se dirigió hacia una puerta del establo en la zona opuesta a la salida del tractor. Escuchó con atención mientras sus ojos contemplaban ,inseguros, lo que había cerca y lejos.

Amaneciendo iba sobre la montaña lejana y tenía que huir. Fue el momento en el que escuchó al hombre decir: -es la última, no hay más muertos. Y al salir corriendo pasó junto a un estanque o abrevadero del ganado y un comedero de metal. La luz se proyectaba en todas direcciones y podría ser vista. Huir era lo mejor, pero la curiosidad pudo más y saltó al comedero.

Terminada la faena, los granjeros soltaron al can y éste iba hacia el abrevadero guiado, no por la vista, sino por un olor extraño que percibía en el aire tibio de la mañana.

El roedor sintió unos pasos mientras contemplaba los granos grises, algunos de colores; unos piensos artificiales que comía aquel ganado y que ella nunca probó, pues el primer día que los olió le produjeron verdaderas náuseas. Viendo al perro rastrear cerca, a pocos metros ya de ella, saltó al césped y sobre sus cuatro patas volaba, no corría. Haciendo curvas para distraer al can del olor o rastro que dejaba, se vio no obstante exhausta y atrapada, mas allí estaban los rumiantes enfrentándose al enorme perro. Ver una cabeza grande y unos cuernos embistiendo fue todo un éxito. El pobre can se creyó ensartado y esquivó las astas y la muerte, desapareciendo tan aprisa como había llegado. En la granja, junto al amo, se estaba mejor.

Poco después, en el sosiego y paz del parque protegido, la vaca pudo leer en los gestos y ojos del roedor todo lo acontecido. Un mal se había propagado y nadie sabía por qué y el cómo.

Unas semanas más tarde las tres compañeras se convencieron de que una peste recorría su mundo y no había remedio al mal, aunque aún les faltaba conocer otras partes del drama.

Enter pensó abandonar el parque y regresar a su primer rancho con amplios prados, un arroyo para beber y forrajes siempre sanos. Sólo tenían una última curiosidad, saber cómo vivían las múltiples especies de animales en el pequeño zoo de aquella reserva natural.

Acercándose la media noche, con una luna ya menguante, les sería difícil observar, pero había que intentarlo. Dejaron, pues, la arboleda protectora y bajaron, en el más completo silencio, hacia el zoo. Algunos leones y tigres se paseaban muy inquietos entre las rejas, pues una leona estaba agonizando cerca y ellos lo sabían de alguna forma. Más allá un oso gris intentaba levantarse sin conseguirlo, mientras balanceaba la cabeza sin interrupción. ¿Qué comían aquellos depredadores enjaulados traídos para la admiración de curiosos o turistas? ¿Qué mal tendría la carne de pollo, conejos y otros despojos que les daban?

Enter perdió de vista por unos instantes al roedor, absorta en las desgracias que estaba contemplando. En su cerebro las cosas y seres parecían estar deformados al mismo tiempo que su mirada iba de los tigres a la leona moribunda y de ésta al pobrecito oso doblado y enfermo.

-Quizás, (pensó por unos momentos) la enfermedad no es sólo casualidad, sino más bien una epidemia universal provocada.

Cuando Enter se tranquilizó pudo observar cómo su amiga, el roedor, volvía cargada con unos papeles enrollados.

Los humanos se pasaban horas leyendo aquellos panfletos u hojas inútiles, según creían los herbívoros. La vaca lo contempló muchas veces cuando el encargado de su antiguo rancho les repartía el forraje a mitad de la mañana y a continuación encendía la pipa, se sentaba de cara a la pradera como vigilando el rebaño y se ponía a leer largo tiempo hasta la hora de hacer su comida. El ruido de un portón del zoo que lo cerraba con fuerza un guardián puso en alerta a los tres animales. Deshacer el camino les fue fácil con la prisa que se dieron, y así llegaron al bosquecillo vivienda, ocultándose en la noche pero sin olvidar la idea de regresar al rancho del que salieron hacía ya mucho tiempo.

A la mañana siguiente lo primero fue abrir aquellos papeles recogidos en un banco del zoo por el roedor. La admiración o el estupor se apoderó de las tres. En la portada había varias caras; una era de una vaca arrojando surcos de baba y la otra era de un hombre pálido, flaco y con los párpados cerrados. Sin saber leer, los herbívoros sacaron de las imágenes el saber que los humanos sacaban de la lectura.

La portada contenía un mensaje gravísimo, pues habían muerto los dos primeros humanos por el mal de las vacas locas. Ahora empezaba Enter a comprender por qué un día, cuando se llevaron arrastrando al toro de su corral, ella había dado un bramido espantoso, que decía algo como..”prión, tendréis vuestro castigo”. En aquel instante de rabia o rebelión no había sido ella, la vaca, sino la propia tierra quien habló o bramó. Si era una maldición, que tal parecía, la naturaleza se estaba tomando la revancha. La tierra había creado a todos los seres vivos. La tierra llevaba viva más de cuatro mil millones de años y ahora, unos vivientes, los humanos, la querían dominar y destrozar. La madre tierra no lo iba a permitir. Sin el humano, ella podía criar, alimentar y multiplicar a sus hijos sin necesidad de aquel viviente humano que sólo traía problemas desde que apareció. La especie humana entraría en la vía de la extinción si seguía manipulando el orden natural a su antojo. ¿Imposible? No había nada imposible para la madre tierra. Otras especies se multiplicaron tanto en épocas pasadas que cuando amenazaban la biodiversidad, la tierra no les daba más oportunidad, simplemente las eliminaba.

Y Enter, Raba y el roedor pensaban lo mismo: ¿había llegado la hora de eliminar la especie humana?

Las tinieblas de aquella noche y la obscuridad y confusión de sus mentes parecían iguales. La decisión de partir que habían tomado era justa y no podían esperar otro día más.

Caminaron horas, la primera vez; caminaron toda una noche, otra vez, y caminaron de nuevo muchas horas, hasta de día, haciendo algunos descansos para ocultarse si presentían algún peligro.

Capítulo cuarto:

La vieja cantera.

A muchos kilómetros aún de su primer rancho, los herbívoros emprendieron de nuevo la marcha un amanecer enlutado por la cercana tormenta que despertaba. Los ruidos y relámpagos que se mezclaban no inquietaban para nada a nuestros protagonistas, que en el campo habían nacido y la próxima lluvia era más bien un alivio a sus continuas desventuras.

Caminaba delante la vaca marcando con sus fuertes pisadas la senda a seguir, primero por Raba y luego por el inquieto roedor a quien sí molestaba tanta maleza espinosa.

Por aquellos valles semidesérticos, no por tener arena o falta de agua, sino a causa de los constantes fríos, la comida era poca, pero suficiente. Además, riachuelos siempre había para su sed, y abrigos para las noches tampoco faltaban. La tormenta fue perdiéndose en el regazo del atardecer y las próximas colinas salpicadas de jóvenes robles anunciaban que detrás, a dos días más de marcha, encontrarían los corrales donde Enter y Raba nacieron.

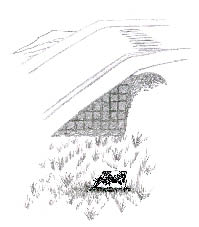

La tarde terminó acostándose entre las primeras tinieblas de una noche cercana y era oportuno buscar refugio en aquella vieja cantera que conocieron al huir la primera vez. Esta se había explotado durante poco tiempo. La piedra caliza que sacaban para la construcción se reducía, en superficie, a un estrato delgado y pronto necesitaron ahondar a su alrededor, con el agravante que filtraciones de agua encharcaban continuamente el lugar. Fue abandonada antes del año y desde entonces se formó allí un reducido estanque o laguna para sapos, ranas y culebrillas. Sólo en los veranos muy calurosos se llegaba a secar dejando una dura capa de barro y un empobrecido cañaveral.

Aquí llegaron una hora después cuando la noche lo llenaba todo, aunque abriendo sus ventanas, pues la luna salió tras las cumbres, alargando su tímida luz hasta la cantera.

Mas...!qué horror y qué náuseas!. Los herbívoros se acercaban a una cantera olvidada para poder dormir, al mismo tiempo que sentían cómo entraba en sus pulmones un olor putrefacto, de piel, pezuñas y carne quemándose por el gasoil.

Ruido de motores no se oían y movimientos humanos tampoco había, pero a los tres animales hasta los más espesos matorrales les parecía poco para ocultarse del pestilente aire. Ni ladridos, ni voces, sino el silencio perdiéndose en la noche clara.

La decisión fue seguir y asomarse a la cantera. Instantes después, la visión era horrible. Miles y miles de cuerpos, mezclados cerdos con cabras, se consumían lentamente entre fuertes chisporroteos y un intenso sabor a combustible encendido que bañaba a los cadáveres.

Enter quiso saber qué había ocurrido y levantó la cabeza, giró su corpulento cuerpo y se quedó mirando fijamente a la luna. La madre tierra le iba a dar una explicación en la estela que iba dejando nuestro satélite :

La maldición de la vaca estaba llegando a todos los ranchos, a todo el país, pero bajo formas diversas, y sus tentáculos abrazaban también tierras de otros continentes. El mal de las vacas locas no había servido de escarmiento al humano. Las otras granjas, con animales no bovinos, seguían explotándose igual : hacinamientos, hormonas y piensos artificiales. Si las vacas no eran rentables, todavía quedaban otros sectores, otras poblaciones de animales. El caballero don dinero no quería tomar tierra, sino cabalgar y cabalgar. Y la tierra volvió a levantar la espada en aquella cruzada. La tierra tomó una decisión salomónica y permitió a los microbios viajar y viajar . El aire, el agua, el transporte, todas las cosas eran vehículo apropiado para ir de un corral a otro y atacar la avaricia desenfrenada de la especie humana por la riqueza.

La fiebre, llamada hoy aptosa, pero mañana de otra manera, andaba suelta y la tierra no tenía previsto pararla. El dinero y las ganancias, más el tiempo de los humanos, se estaban empleando en remendar un roto cada día más grande. El humano parecía empecinado en seguir explotando la naturaleza, sin dar señales de volver a lo natural, a la biodiversidad, a devolver la salud al planeta.

Por fin Enter dejó de mirar a la luna, cerró suavemente sus tensos párpados e incluso llegó a dormirse allí mismo, frente a sus semejantes carbonizándose. Raba y el roedor hicieron lo mismo. La madre tierra había cambiado la dirección del viento y ahora sólo respiraban el aroma de los jarales que habían dejado atrás.

Con el alba primera Enter abrió ampliamente sus párpados para dejar leer a sus compañeras el mensaje de sus ojos : La maldición de la vaca se había ampliado y no tenía visos de cambiar si la civilización humana seguía por aquel tobogán.

Las tres aplazaron la decisión de llegar pronto al hogar primero. Antes darían un rodeo para visitar de lejos, sin correr riesgos, el único pueblecito de la región que tenía un famoso mercado de animales el primer día de cada mes.

Capítulo quinto:

Un funeral no esperado.

Luz no le faltaba al campo. Las sierras vestían de verde claro y los pequeños manantiales traían, según iba despertando el otoño, agua limpia de las elevadas cumbres.

Nuestros herbívoros estaban, ciertamente, alicaídos y más delgados, pero con ganas de pasar por el único poblado con prestigioso mercado, antes de dirigirse al antiguo rancho. Aquel pueblecito había crecido sin medida gracias a las numerosas granjas que se instalaron en la llanura que lo rodeaba. Era cierto que había poca tierra, pero tenía una gran ventaja, era muy fértil. Y por esta causa muy pronto aquel mercadillo o feria que se abría cada mes en la plaza principal con todo tipo de ganado llegó a eclipsar a los demás, quedándose como el único de la comarca.

Al oeste de la pequeña pero rica aldea se hallaba un cuidado parque con viejos y retorcidos olmos. Después, se abría un sendero enlosado , con espigados y nobles cipreses que daba acceso inmediato a un chiquito pero lujoso cementerio. Si eran ricos los actuales habitantes del lugar, más rica era la vivienda de la eternidad. Sin olvidar, como dice el saber popular que “riqueza rápidamente venida, riqueza más pronto ida”. Y los tres herbívoros iban a pasar aquel día un trago muy amargo aunque menos que la población.

Eran más o menos las doce de una luminosa mañana cuando llegaron, sin contratiempos, a los linderos del parque. Ahora surgía, en realidad, el problema. Enter y Raba deberían permanecer escondidas tras matorrales y arbustos si no querían delatarse entrando en el parque. El roedor decidió correr la suerte de que guardianes o perros u otras personas le vieran. Pero después de tanta correría con sus amigas, lo que tenía de débil y pequeña estaba compensado con lo aprendido en las difíciles experiencias vividas.

-Cuídate de los canes- fue lo único que le comunicó la vaca al partir. Y era verdad, pues éstos sí le podían echar el diente, los demás no, que cuatro patas tenía y los humanos sólo dos.

Partió el roedor pensando en la advertencia de Enter. Luego, al entrar en el parque de los arrugados olmos se paró en las patas traseras y oteó en la penumbra. Era tanta la quietud, tanto el silencio que un débil escalofrío le recorrió el cuerpo entero. El pánico no fue suficiente para vencerla y comenzó a internarse por el corto césped en dirección a lo que parecía la caseta del guardián o quizás el almacén de las herramientas.

Aquella casita con rosales en el porche, enredaderas subiendo por las paredes, con su fuente rodando romances y unas macetas adornando las rejas, no podía ser otra cosa que el cuarto de trabajo del jardinero. Y hacia ella se fue al tiempo que oía, levemente, cómo retumbaba el empedrado del camino central. Poco le faltaba para llegar, pero con cada salto cauteloso que daba creía tener más ojos. No sabía si huir, seguir adelante o dejarse cazar, pues alguien o muchos, quizá un ejército completo avanzaba con pausa por el centro del parque. Mas el instinto, la suerte o la madre tierra la impulsaron a seguir y así llegó a la casita encantada, al porche con perfume de rosas, ocultándose detrás de un gran macetero rojo con crecidos claveles.

Los pasos de aquel batallón, fueran soldados, civiles o quienes fueran, venían sin prisas, ceremonialmente y enseguida pudo oír una voz profunda, en solitario, repitiendo versos o estribillos sagrados, para después un coro melancólico añadir, amén, amén.

El pobre roedor llevaba los pelos, absolutamente todos, de punta. El miedo la inmovilizó creyendo perder el aliento. Sólo podía pensar en una cosa: si algún perro mediano o grande venía en aquel desfile y la olfateaba se podía dar por muerta; no tenía fuerzas para correr.

Minutos más tarde aquel pelotón pasaba lentamente, entre cadencias religiosas, por detrás de la florida casita. Tanta gente había que estaba el pueblo entero cruzando el parque. Y entre grupo y grupo .... !qué misterio, qué sinrazón, qué aquelarre!. ¿Cómo podía, un roedor, entenderlo? No era un desfile solamente de niños, jóvenes o mayores. Entre unos y otros, sin caballos, iban carritos empujados por los mismos hombres o mujeres, con unos féretros negros, otros ocres y también amarillos. Contó hasta nueve. Y detrás venían otros ataúdes, pero pequeños, en madera pálida. Estos últimos tenían un par de asas para que los hombres los llevaran. Contó hasta quince. Y pasó, al fin, aquella triste comitiva camino del lujoso cementerio.

El roedor volvió a sentirse mejor aunque sin dejar de mirar cómo se perdía todo el pueblo entre los alargados cipreses.

¿Y los canes?- se preguntó. No he visto ninguno. Quizás, en lugar de acompañar a sus amos como hacen siempre, quizá se hayan quedado guardando las casas. Eso debe ser.

-Entonces-, reflexionó otra vez- tendré que ir al pueblo en busca de información, que de lo visto nada entiendo.

Dejó aquel oloroso macetero protector y se dispuso a recuperar fuerzas saltando a la fuente para beber, cuando una ráfaga de viento salió, nadie sabe de dónde, chocó en la casita-almacén y abrió su puerta.

El roedor sintió el miedo anterior por unos instantes; luego, se llenó de una paz o quietud no esperada. ¿Quién había traído aquel golpe de viento? ¿Por qué se abrió la puerta cuando estaba a punto de marcharse? Las preguntas le llovían de todas partes, hasta que recordó que Enter hablaba muchas veces de la madre tierra como guía o gestora del orden natural y ahí tenía la explicación. Aquella inesperada ráfaga de aire en unas horas de absoluta tranquilidad atmosférica era, pues, un aviso, una ayuda que la tierra enviaba al pobrecito roedor.

Ya dentro de la casita se encontró mirando a todo sin verdadera atención, extrañada de tan variadas azadas, picos, rastrillos, tijeras y otras tantas herramientas desconocidas.

-¿Qué podía llevarse de allí? ¿Qué podía servir a Enter de aquellos viejos aperos para saber lo que había pasado en el pueblo? Sólo había algo que la vaca, con seguridad, podía interpretar. En el banco que usaba el jardinero para comer o descansar estaba el periódico o pequeño diario que la gente instruida leía. El cuidador lo había dejado para acudir al entierro después de abrir temprano el parque, dar de comer a las aves de los estanques y abrir el goteo a los árboles.

Nuestro roedor dobló aquel periódico, lo sujetó entre sus fuertes incisivos y saliendo al porche esperó un tiempo por ver si sentía más ráfagas de viento. Al no percibir nada especial, emprendió carrera como si alguien le persiguiera hasta que vio a Enter y a Raba entrando ya en el parque viniendo en su busca. Los herbívoros habían escuchado, aunque muy débilmente, la marcha fúnebre de la población cruzando el empedrado. Mas cuando el ruido cesó y el roedor no volvía, Enter había decidido salvar a su amiga.

Ese día, con entierro tan numeroso, en un pueblecito donde todos eran ricos, el sol pesaba sobre el cementerio más que todas las losas de las tumbas. Las lágrimas que corrían por la piel de los asistentes eran tanto de pena como de sudor.

Soledad había en el pueblo y soledad recorría el parque; tristeza tenía la plazoleta del mercadillo y otra mayor o más profunda vagaba, hoy, por el lujoso recinto de los muertos.

Mientras todo esto ocurría, en otro lugar escondido, entre la tibieza de unos matorrales, Enter, guiada por la madre tierra empezó a leer para su hija y su amiga el periódico que se trajo el roedor. El diario explicaba lo siguiente: el pleno del ayuntamiento aconsejaba a todos los ciudadanos participar en el entierro más triste de su historia. Nueve personas habían fallecido en tres días por causas desconocidas, si bien un experto lo atribuía al mal de las vacas locas, al temido prión; y los quince perros que quedaban en el pueblo habían sido sacrificados por consejo del veterinario, pues todos comían piensos hechos con harinas cárnicas.

- La tierra- concluyó Enter- está cansada de tanta explotación.

Y como si la maldición alcanzara a todo y a todos, horas después, el sol fue tragado por nubarrones tan negros que la tarde se hizo noche y truenos, relámpagos más chaparrones cayeron sin piedad hasta el nuevo amanecer, como queriendo llevarse a muertos, vivos, granjas, pueblo y su famosa plaza.

Si la enfermedad de las vacas y la fiebre aptosa no era poco, la inundación o riada que llegó terminó anegando por completo todas las granjas. Animales, maderos, portones, techos, alambres, estiércol, sacos y piensos levantaron, kilómetros más abajo, un enorme y revuelto basurero.

¿Entendería esto la especie humana?

Aquella tarde, antes de la terrible tormenta que se avecinaba, en lugar de tomar el camino hacia el antiguo rancho, Enter cogió el “Sendero de las Colinas”. No sabía por qué, pero tenía vibraciones extrañas y se dejó guiar por la naturaleza. Aquel sendero llevaba a la ermita abandonada. En ella no quedaban santos ni otras reliquias sagradas, sino algunas habitaciones vacías que usaban ocasionalmente los excursionistas. La vieja ermita era el único local de la zona al pie de los altos acantilados o “Murallón”, como lo llamaban los escaladores. A él venían jóvenes intrépidos buscando experiencias nuevas y subidas de adrenalina.

Cuando la tormenta rompió lanzas, escudos y espadas, los tres animales se sintieron seguros en el solitario refugio aunque no tuviera protectores tradicionales. Enter se acostó sobre el rojo y desgastado enladrillado y el roedor se plantó delante mirándole a los ojos. Quería preguntarle cosas, pero unas veces eran los truenos y otras los relámpagos quienes se lo impedían. Si no podía dormir, era mejor conversar con la vaca en los descansos de la tormenta.

Mas fue Enter quien preguntó, al notar la curiosidad del roedor.

-¿Te preocupa algo?

-Oh, sí. ¿Por qué ocurren estas cosas o desgracias, Enter?

-Verás : (y la vaca dejó hablar a la tierra, para estar más segura). En todo el universo hay una armonía que se debe respetar. Esa armonía es el “fiel” de una balanza que vigila la relación que debe haber entre lo que muere y lo que nace. El planeta tierra ha puesto en un plato “población” y en el otro “la selección”, sin que el “fiel” se incline a ninguna de las partes. La armonía universal vigila constantemente la relación de igualdad entre uno y otro.

-¿Y qué hacen, pues, los hombres para que surjan estos desastres?- Mira, pequeña. Los humanos han puesto en la balanza un plato con el “dinero” y otro con la “selección”. A ellos no les interesa la armonía, que el “fiel” de la balanza esté justamente en el medio. Ellos sólo quieren ver que el dinero llene y llene y se salga del plato. La selección, manipulación o explotación que ellos hacen es únicamente para que crezca la pila, la montaña del dinero. Relacionan el oro con el bienestar y las cosas o seres son, todas, un lícito medio para conseguir un fin: más dinero.

Y el roedor siguió preguntando:

-¿No terminarán, entonces, los males?

-No, amiga. Los virus, las malas bacterias, los microbios dañinos están creciendo en número y en más lugares. El ganado está enfermo, pero pronto lo estarán las plantas. El hombre está manipulando raíces, polen, hierbas, semillas y flores, no para conseguir una selección saludable y armónica, sino para que pese más el plato de los dividendos, el del codiciado oro. Y por ahí vendrá, un día u otro, el castigo. Surgirán insectos perjudiciales más resistentes a los venenos, nacerán nuevas bacterias dañinas, y virus y hongos que no esperaba. Si el camino emprendido sigue adelante, esas manipulaciones genéticas sólo van a conseguir que moléculas, encimas o proteínas mal combinadas o alteradas se incorporen a la vez a las plantas, a los frutos, a los cereales, a todos los cultivos, para traer mortales enfermedades.

-Parece- terminó diciendo Enter, que esta civilización está en el borde del precipicio.

Por fin rompió la mañana y los últimos nubarrones se ahogaron en la cascada de un bonito amanecer. Enter, Raba y el roedor salieron, llenos de paz, de aquella ermita acogedora con la última intención, volver al primer hogar.

Capítulo sexto:

Un pequeño holocausto

-!Humo, fuego!- pensaba Enter y se clavó en el sendero, mirando a la lejanía. Sus compañeras sintieron temor, miedo, al ver subir tras las colinas del sur aquella chimenea o humo,entre amarilla y naranja, enroscándose sobre sí misma.

Tenían cortado el camino más largo que les llevaba de vuelta al primer rancho, pero era la senda más segura al ir alejándose de carreteras y posibles estancias, y además los ásperos matorrales de jaras y espinos que vivían en aquellas inhóspitas lomas sólo eran refugio de liebres y pequeños zorrillos.

De pronto, el asombro de los herbívoros se tornó en profunda inquietud. El aire venía en la misma dirección y el humo traía no humo de leña, sino olores fétidos; aquello era de piel chamuscada. Enter y Raba habían contemplado muchas veces en su rancho las hogueras que hacían los dueños para deshacerse de las podas, de restos inútiles de vegetales, e igualmente habían visto salir espirales de humo por la chimenea del caserón, pero el olor no era desagradable. Los humos traían cierto perfume a hierbas secas; era un olor tolerable y en ciertas ocasiones deseaban percibir aquel aroma a leña quemada. Pero hoy, no era así. Algo irritante venía con los aires que llegaban de las colinas.

- Corramos - decía Raba. El roedor también se puso de acuerdo, pero Enter estaba reflexionando qué hacer. Tenía curiosidad por algo que estaba pasando y que se le escapaba. El olor era a semejantes quemándose y llegó a pensar que ella también se estaba quemando. Y miró a su alrededor. Mas no era ella ni sus compañeras, ni nada cercano.

-No, no huyamos. Sepamos qué pasa allí. Si es algo grave, los humanos estarán muy ocupados y entretenidos.

La exclamación de Enter al acercarse no podía ser otra. -!Qué visión tan dantesca !- repetía, y observaba a sus compañeras.

Ocultadas por un matorral, a pocos metros de los corrales de una extensa finca ovina, vieron cómo tres hombres acumulaban leña y leña sobre cientos de cuerpos de ovejas que iban quemándose en un corredor o zanja de muchísimos metros de largo. Los humanos llevaban máscaras y prestaban sólo atención al fuego, a más leña y a más ovejas que tiraban al pestilente montón.

Aquella danza o juego macabro nunca lo habían visto y menos lo hubieran pensado. Olores desagradables, llamas que se abrazaban en frenesí, humaredas que subían peleándose entre chispas.

Enter se quedó en blanco y en su mente la madre tierra empezó a grabar las primeras imágenes de lo que podía estar pasando: Unos seres diminutos, microscópicos, salieron a la luz mientras la tierra decía que los virus de aquello que los humanos llamaban fiebre aptosa estaban poseyendo a las ovejas, no sólo de esta granja, sino de todas las explotaciones ovinas.

-¿Por qué?- pensó Enter. Y no tardó la tierra en darle respuesta: Las ovejas no vivían en libertad, no procreaban a su tiempo y no crecían según las leyes naturales. Los humanos las encerraban mucho tiempo entre tablones, les daban comida con hormonas de crecimiento, les ponían inyecciones para engordar rápidamente y las que destinaban a madres eran fecundadas artificialmente. Nada era natural en las granjas. El hombre estaba poseído por la ganancia. Pero un buen día la tierra se enfadó decidiendo terminar con aquel hacinamiento de seres. Aquellos locales cerrados, cálidos, controlados por máquinas, eran lo más propicio para hacer crecer bacterias patógenas y virus. Y castigó al hombre avaro y codicioso propagando la fiebre aptosa en los ranchos.

-¿Escarmentaría el hombre?- preguntó Enter, pero la tierra no le ofreció por hoy más respuestas.

-Quizás- dijo nuestra corpulenta vaca- la naturaleza esté ofreciendo más oportunidades y esto es un nuevo aviso.

Los tres herbívoros decidieron alejarse de aquel holocausto sin sentido. No quedaba otra solución que buscar refugio ese día lo más lejos y dejar que las llamas terminaran su oficio.

Capítulo séptimo:

El primer hogar.

Por fin, un amanecer vieron una cerca nueva donde Enter creyó estaría su primer hogar. Y era cierto, pues la casa y los corrales no habían cambiado nada, excepto que todo estaba pintado de blanco. Ahora, aquel viejo rancho donde nació Enter y su hija, era más grande, se había extendido unas cuantas hectáreas, pero era el mismo. El bosque de robles quedaba así muy lejos de la cerca norte y el arroyo que cruzaba la pradera se había perdido entubado por la civilización o por otros dueños.

Por los verdes pastos vagaban, no vacas, sino jóvenes terneras y un torito igual de joven.

-¿Sería bueno entrar allí rompiendo la cerca? Decidieron esperar por unanimidad. Y llegó el nuevo día y el sol rodaba por la amplia pradera y las terneras corrían, saltaban a veces y luego se sosegaban paciendo.

-¿Cómo entrar y mezclarse con ellas?- decía Enter. El encargado lo notará el primer día, me atará y quizás tenga mil razones para arrastrarme como al antiguo toro. ¿A dónde me pueden llevar?

De nuevo, la respuesta de esperar fue de las tres. Pero el siguiente amanecer traía malos presagios. La hija de Enter se levantaba con mucho esfuerzo; le fallaban los músculos o la fuerza en las patas traseras y volvía a caer. La tristeza suplantó a la esperanza. Dos días más esperando, escondidas en el silencio del robledal, hasta que al fin la alfombra del bosque recogió en su paz el cuerpo sin vida de Raba. Sus síntomas fueron parecidos al mal del que hablaban los papeles sacados del zoo.

Ni Enter ni el roedor, al mirarse, comprendieron nada. Si Raba y su madre siempre habían comido del pasto natural, ¿por qué Raba se había muerto sin llegar a ser adulta? Era el misterio de la madre tierra, por supuesto. Quizás, no fuera así. Pero ¿cómo averiguarlo?

La vaca no se decidió a saltar al viejo rancho, sino a vivir la soledad de valles y montes cerca de su amiga el roedor.

Y llegó un invierno más, aunque éste no era como los de siempre, quizás porque durante los fríos de otras épocas, ella y sus antiguas compañeras se recogían en el establo donde tenían alfalfa y otras hierbas secas muy aromáticas.

Las primeras heladas cayeron sin piedad y extensos sudarios blancos se colgaron de los árboles y congelaron las praderas. A la vaca le faltaba alimento y pronto le abandonaron los impulsos de sobrevivir que siempre había tenido. Mas no era la comida la causa de su desfallecer. Un zumbido cerebral le hacía voltear constantemente la cabeza en todas las direcciones. Igual que el agua del monte saltaba en primavera sin parar y ruidosa entre las piedras y guijarros, igual saltaban en su cerebro las ideas en total confusión.

El roedor sintió que sus patas temblaban, pero no de algún mal sino de miedo; estaba perdiendo a su salvadora pues las señales eran las mismas que tenían las otras vacas y los humanos, según narraban aquellos papeles del zoo. La maldición de la tierra, lanzada un día por boca de Enter, le había alcanzado también a ésta, sin aparente motivo o razón. Antes de expirar, los ojos de Enter recorrían el firmamento como queriendo hacerle algunas preguntas, pero fue el roedor quien lo hizo:-Enter,¿puedes decirme algo más de tus conversaciones con la tierra?-Escucha bien, pequeña. El universo está lleno de vida creada por él mismo. Hay unos seres, de los que en alguna ocasión hablé y que tú no puedes ver, las bacterias, que pueden disfrazarse de muchas maneras, también mutarse y a veces se enquistan o protegen con una sustancia que ellas mismas segregan pudiendo pasar en vida latente muchísimos millones de años. Viven fuera y dentro de nosotros. Han aprendido tanto que las puedes hallar en las hirvientes chimeneas volcánicas de mares profundos y en los hielos antárticos y hasta viven y se multiplican en los reactores nucleares. No hay sitio prohibido para ellas ni en la tierra ni en el espacio. -¿Y qué puede ocurrir? Dímelo, Enter. -Lo que ya está ocurriendo, que las bacterias patógenas han encontrado caminos fáciles para infectar y destruir, pues el hombre desarrolla cultivos intensivos, cría peces en estanques dándoles piensos artificiales y tiene múltiples especies animales en concentración para obtener mayor beneficio económico. La madre tierra ha mezclado sabiamente las plantas en la superficie de la tierra para un mejor control biológico de las plagas y los animales han vivido y crecido siempre en libertad. El hombre hace todo lo contrario y así las bacterias malas han comenzado su luna de miel. Después de un silencio, la vaca inclinó la cabeza, apoyó su morro en la tierra y entregó su vida al universo, y a las bacterias buenas su cuerpo para empezar el eterno reciclaje.

Capítulo octavo:

Descifrar aquel misterio

-¿Cuándo me tocará a mí?- decía y repetía el roedor. Si ha de ser pronto, no perderé el tiempo, quiero saberlo. He de entrar primero en casa del patrón que tuvieron mis amigas y he de averiguar por qué murieron. Si me cazan, poco importa al final.

Mientras la noche bajaba por el pálido horizonte y el alto cielo se tachonaba de débiles estrellas, el roedor dejó los valles y se acercó tímidamente al caserón del nuevo rancho.

-Precaución...ojo avizor- se decía la desprotegida coneja. ¿Ruidos? No había. Con seguridad, el guarda ya dormía. Perros tampoco había por el momento en aquella finca, pues este detalle lo habían observado ella y sus compañeras anteriormente. ¿Y las dos pequeñas bombillas que lucían toda la noche en la casa, una arriba y otra abajo? Sólo eran la simple advertencia de que alguien vivía allí cuidando el ganado.

Mas...no era fácil entrar. Y el roedor dio vueltas y vueltas buscando resquicios de puertas y ventanales, pero nada. Cuando ,por fin, cayó en la cuenta le palpitaba con fuerza el corazón. La ventana trasera del despacho tenía una vieja malla para librarse el dueño de los mosquitos veraniegos y debajo estaba aparcado el tractor. Saltó, deshizo fácilmente la mosquitera con sus afilados dientes y allí estaba, dentro, la superviviente de la maldición, abriendo carpetas y más carpetas con la historia de la nueva ganadería. Las terneras se habían comprado en una lejana isla y transportadas por mar. La edad oscilaba entre 7 y 8 meses. Raza destinada a producir carne. El alimento recibido antes de ser vendidas era totalmente ecológico. El ternero, de 6 meses, procedía también de una granja con alimentación íntegramente natural.

Todo aquello no le servía al roedor para nada. ¿Dónde hallar información sobre sus compañeras muertas y acerca del antiguo toro?

El roedor sabía, por conversaciones con Enter, que en las buenas granjas se conservaban siempre informes de todo animal que llegaba o se iba. ¿Dónde estaba, pues, lo que el roedor quería? El pequeño animal pasó páginas y páginas. Todas las libretas y cuadernos de la librería, incluidos unos libros, los registró rápida pero atentamente. Nada de lo que ella necesitaba saber.

Como su olfato no servía para mucho, acudió a sus inquietos ojos que pronto descubrieron, detrás de la vieja silla, un pequeño cristal ahumado y una llave en una cerradura. Seguro que allí había un olvidado armario. ¿Cómo se manejaba una llave? El arte de abrirlo sí creyó era un problema, ya que nunca lo había observado.

-Probar- se dijo - no cuesta , y la puerta cedió ya que la llave era un adorno más, pues cerradura nunca hubo. Dentro estaban los viejos papeles, unas carpetas con moho y algunos cuadernos maltrechos.

En ellos se había registrado todo: su antigua y desaparecida amiga Enter nació de padres sanos o vida ecológica. Pero no decían otra cosa. Pensó entonces en Raba, la hija de Enter y en el toro. Tenía que encontrar al padre, al jefe de la ganadería, al toro que se llevaron maniatado y arrastrándole hasta el camión. Cuando abrió el segundo libretón encontró lo que quería. Una de las páginas decía lo siguiente:

Nombre: Polán. Raza: frisona. Edad: comprado a los cinco meses. Antecedentes: su padre fue medalla de oro dos veces, cuando tenía tres y cuatro años, en la Gran Feria del Condado.

Alimentación: durante el día, forrajes como las hembras. Al anochecer, en establo apartado se le dará una “ración especial y equilibrada de materias químicas”.

Allí, allí estaba la solución. Y el roedor leía y volvía a leer y releer el historial: “ración especial y equilibrada de materias químicas”. El semental había comido harinas cárnicas y había transmitido en sus genes alguna enfermedad a Enter y ésta a su hija Raba.

Había que cerrar el libretón. La historia y el enigma se podía dar por terminado.

¿Materias químicas?- pensaba ensimismada la coneja. La madre tierra había lanzado una maldición aquel día que la vaca bramó diciendo “prión”, pues estaba dispuesta a poner orden en la naturaleza alterada por el hombre.

-Quizás- decía para sus adentros el roedor- aquí esté la peste del siglo 21. ! Pobres especies a quienes alcance la maldición de la vaca !. Y pobre especie humana si es la madre tierra quien lo ha querido así.

El roedor volvió a poner aquel cristal ahumado con su marco carcomido en el lugar que antes tenía. Y aquella noche tan agitada no pudo pensar más. Se durmió bajo las caricias de un frondoso y seguro espinar, no lejos del rancho.

Con el alba, unos rayos del sol le despertaron y con el despertar nació en su mente una abrumadora idea: ¿Tendría él, un humilde roedor, un final semejante? ¿Acaso no podría ser una próxima o futura víctima? Parecía mejor ignorarlo y seguir viviendo en el bosque.

Durante dos noches más no pudo alejar aquel lacerante martilleo, aunque de día sí conseguía olvidarlo buscando tiernos pastos y observando todo lo que se movía en tierra o por el aire.

Corría el tiempo y aquella inquietud no se iba; había llegado el momento de hacerse la pregunta:- ¿Por qué no enfrentarse al misterio? Tenía que quitarse de encima una duda perturbadora que día a día la golpeaba interiormente. Empezaría por husmear en su segunda granja, que cerca la tenía. Si de día corría peligro, de noche todo sería más fácil. Y la primera observación le dio a entender que allí no vivía nadie y por lo tanto no quedaba otra alternativa que bajar y rastrear el abandonado establo y las otras dependencias. Alguien, además, estaba de su parte pues antes de la media noche la luna llena comenzó a poblar de luz la ancha pradera. Con ese azul que la luna iba extendiendo podía inspeccionar tranquilamente cada parte o rincón y sin ella podía encontrarse en aprietos, ya que perros abandonados o bien gatos salvajes podían pasar la noche allí.

Dejó transcurrir un tiempo hasta que la luna llena se colgó sobre la misma granja. No habría ocasión mejor. El pequeño roedor se impuso a la desconfianza y se presentó dentro, entre aquellas sucias ruinas, puertas sin cerradura, jaulas por el suelo y excrementos secos de animales mucho ha desaparecidos. En el inocente roedor sólo había un pensamiento y una ilusión, encontrar la jaula, su jaula prisión. Y estaba, claro que sí, entre tanto desorden, rota y aplastada, ya que los dueños no se habían llevado nada, excepto los seres vivientes.

-¿Dónde, dónde está la chapa con mi historial?-, repetía sin cesar el roedor. Y sus manos o patas movieron una y otra jaula hasta que le dieron la vuelta a ésta, luego a aquella y al fin a una tercera en la que apareció su carné, su referencia, su posible historia si al ranchero no le habían engañado cuando la compró.

En la chapa estaba escrito lo siguiente: Edad: cinco meses; comprada el 11 de junio. Origen: la granja ecologista del sureste. Alimentación: únicamente forrajes naturales.

-¿Cómo?- Se dijo el roedor. Y volvió a mirar más detenidamente el cartel. Lo importante, si es que lo había, y así era, estaba en la última línea . Tres veces paseó la mirada por la misma frase que decía: Alimentación: únicamente forrajes naturales.

De aquella larga inquietud en que vivía pasó a una emoción desbordante sin darse cuenta cómo había salido ya del corral. Luego, en la penumbra de un zarzal puso un cartel imaginario delante y revisó por última vez su historial.

El arroyo bajaba escribiendo su vida por el pinar mientras la luna llena perdía su azul por las sierras lejanas salpicadas con frágiles nieves. Ahora comprendía el roedor cuál era la fuente de su alegría. Estaba segura que en el rancho había estado viviendo sólo dos días, eso lo recordaba bien, como también recordaba con claridad las arcadas que sintió cuando olió aquellos granos artificiales que le habían puesto junto al manojo de alfalfa y otras hierbas secas. Ella no había comido del mal de las vacas locas.

Capítulo noveno:

Un final poco feliz.

¿Seguirían soñando o ya eran ricos aquellos dos ambiciosos personajes del laboratorio? ¿Seguían siendo esclavos del experimento o disfrutaban del sol en islas perdidas? ¿Y eran aún más ricos los dos opulentos ganaderos?

No iba la historia real por ahí. La carne sana de las granjas del primer continente se almacenaba sin espacio en los congeladores. Y el mal de las vacas no había producido en el otro continente las expectativas que esperaban. La gente reaccionó de otra manera. En lugar de seguir comiendo carne de países no contaminados, cambiaron con rapidez los hábitos alimenticios. En su dieta aumentaron los cereales, las legumbres y los frutos; se habían vuelto más vegetarianos.

El técnico y el químico estaban de mal humor y las pocas visitas al laboratorio de los dos patronos terminaban siempre en violentas discusiones, aunque sin llegar a las manos.

Al químico le estaba, desde un tiempo atrás, rondando en la cabeza otra idea macabra que no comunicó a su colaborador pero sí puso en práctica. Buscó intensamente cuál era la causa de aquel mal de las vacas locas, pues no creía capaz al ácido úrico y al urato que se contenía en las harinas cárnicas de provocar una epidemia tan contagiosa y fatal. Y en dos semanas de trabajo encontró el origen del mal; era una proteína, el “prión”. Sintetizándola con sumo cuidado e higiene para no contaminarse él, la aplicó en dosis altas a ovejas y cabras. Estas enfermaban a los pocos meses.

El negocio seguía yendo mal y nueve meses después, un día lluvioso y frío, llegaron otra vez más al clandestino laboratorio los dos rancheros, menos ricos que antes, pero eso sí, bien trajeados como siempre y con negro portafolios cada uno. Dentro iban dos pistolas cargadas como última respuesta al rotundo fracaso de un experimento malévolo.

En aquel laboratorio medio perdido entre árboles de unos terrenos baldíos, lejos de la ciudad, las muertes de dos individuos tardarían días en conocerse y los rancheros tenían previsto todas las huidas. Si no surgían problemas, la avioneta particular que les trajo les devolvería al lejano hogar.

Pero...fue entrar en el despacho y los dos ganaderos se llevaron la primera sorpresa. El agente había desaparecido y el químico disimulaba.

-¿Es que no habíamos quedado para hoy discutir el último plan?-soltó el más grueso de los rancheros.

-Ah, sí- dijo el químico y añadió: no tardará en venir; se largó al pueblo por comida y cigarrillos; mientras, sentaos, que bien podéis tomar un café.

Y algo era cierto, pues en el aire el perfume del café que estaba tomando el químico impregnaba la habitación.

-Podéis serviros vosotros mismos si os apetece- volvió a decir.

Y el frío y la humedad del día hicieron el resto, ya que un buen café podía entonar y hacer más llevadero el tiempo hasta el regreso del agente.

Un rico y otro se sirvieron una gran taza de tan aromático café, mientras el químico disfrutaba mirando caer la lluvia y entre sorbo y sorbo chupaba fuerte del cigarrillo echando al aire círculos de humo.

Ante el retraso del agente los rancheros se pusieron tan nerviosos que el químico les preparó, a petición de ellos, un segundo café.

El veterinario no volvía y el más gordo de los ricos perdió los nervios ante las respuestas evasivas del químico que contestaba a todo encogiéndose de hombros y con una leve sonrisa.

-Bien- dijo el granjero. Queríamos ver la expresión que os quedaba cuando apretáramos el gatillo sentados uno frente al otro, pero ya me da igual; después de uno, caerá el otro. Y una bala se alojó en aquel químico sin escrúpulos; mas cuando iba perdiendo el aliento una larga y fatídica sonrisa se quedó grabada en los pliegues de su rostro, para enfado del asesino.

El agente o futuro técnico había sospechado de algo siniestro el día que uno de los rancheros llamó por teléfono para decirles que vendrían con una última oferta de trabajo o salvamento. Por suerte para él, en aquellos precisos momentos el agente, con su nueva identidad, volaba hacia Australia con el fin de alcanzar después algún paraíso en Tasmania. Sus pequeños ahorros eran suficientes para tener una larga vida cómoda y sencilla.

Los rancheros, por su parte, horas más tarde, subían a la avioneta que los llevaría a su continente sin sospechar que la sonrisa que le quedó al químico encerraba una terrible tragedia. Antes de llegar ese mismo día al laboratorio los dos amigos ganaderos, el químico se había servido un buen café y luego había echado en la cafetera una cucharada de aquellas malditas proteínas o priones que había conseguido sintetizar meses antes. Los rancheros volaban sin saber que el mal de las vacas locas viajaba también con ellos, corriendo velozmente con su sangre e instalándose, en el más absoluto silencio, por todo rincón de sus cerebros.

Meses más tarde una noticia periodística que no llamó la atención por ser cosa corriente en aquellos mares de Tasmania decía que una tormenta no esperada había engullido un velero y que el turista que lo llevaba había sido troceado por los tiburones. Por si alguien estaba interesado en su recuerdo la noticia añadía su nombre y que realizaba trabajos como técnico en televisión.

Si aquel castigo era merecido, otros estaban por llegar y así, unos años después, los médicos pronosticaron a cada uno de los ganaderos un futuro pesimista en los siguientes días al diagnóstico. El mal de las vacas estaba destruyendo sus tejidos cerebrales a gran ritmo y sólo tenían unas semanas de vida. Y señores, el diablo, aquel mal o la peste del siglo 21 se los llevó para siempre. La maldición de la vaca se estaba cumpliendo. El “prión” no perdonaba.

Capítulo décimo:

El huérfano roedor.

Y ahora...! Vaya dilema!. ¿A dónde ir? Todas las direcciones tenían la misma posibilidad de llevarla a un mundo feliz o caer en cualquier cepo de cazador. ¿Qué hacer? La decisión había que dejársela a la suerte. Al llegar la noche se escondería en un espeso matorral, cerraría los párpados y daría vueltas y vueltas para acostarse sin saber dónde estaban los puntos cardinales; luego, cuando el reloj de la mañana despertara valles y praderas y se filtrara alguna luz del exterior saldría del matorral también con los párpados cerrados y al abrirlos seguiría en línea recta hacia el lejano destino. Y así lo hizo. Las frías montañas del Norte fue su camino.

Al ver las primeras nieves caídas vistiendo los altos picos del horizonte pensó en los crudos inviernos que le tocaría pasar, pero poco importaba; su abrigo estaba hecho a toda prueba de agua, nieve o vientos y además se había adaptado muy bien a dormir en la intemperie cuando vivió con sus amigas bovinas. Peor podían ser los peligros de los depredadores como lobos y zorros, ya que ahora no tendría a la corpulenta vaca ni aquellas temidas y desafiantes astas.

El roedor oteaba la lejanía yendo de un altozano a otro por ver si vislumbraba algún rancho en la dirección que llevaba, pero nada. Y era cierto, los ganaderos no querían establecerse en las faldas de aquellos cerros y montañas teniendo que soportar dos meses de mucha nieve. Recoger y guardar forrajes, sabiendo además que algunos años la zona se quedaba muchos días totalmente aislada de la civilización, era muy poco rentable. Aquello era para gente solitaria, para quienes deseaban tener experiencias nuevas y para locos ecologistas que vivían con poco y nunca esperando ganancias.

Rumbo, pues, al Norte se fue el roedor cruzando el otoño que ya mostraban los álamos y robles, hasta que un buen día se encontró frente a la única vivienda o viejo caserío que había en las frías montañas.

La tarde subía por el valle, y por los cerros más altos la noche iba extendiendo su capa. En aquella granja ecologista cada animal tenía siempre libertad para comer de lo variado, aunque poco abundante, que había, y a la hora de dormir tampoco existían collares ni sogas, ni puertas que te encerraran. Los humanos no comían carne y ello explica por qué no había animales jóvenes que cuidar. Los herbívoros sólo comían forrajes naturales y los animales carnívoros, la verdad que lo pasaban bastante mal, pues tenían que contentarse con legumbres y cereales condimentados , casi siempre.

En aquella granja todos los animales eran mayores y viejos. Todos habían sido abandonados de una u otra forma, pero algunas personas los recogían y traían a la granja ecologista dejando a la vez una donación para su mantenimiento. Borricos, mulos, caballos, perros, gatos y otros más, todos maltrechos, enfermos y cojos, que mejor no decir cómo estaban pasando sus últimos días.

Si algún lugar en el mundo era humano de verdad, allí estaba. No había dueños y todos cuidaban de todos, según sus fuerzas y voluntad. Una granja ecologista y vegetariana.

El roedor se sintió feliz al entrar, pues nadie le preguntó de dónde venía, más bien brotó cierta admiración y cariño hacia el pequeño roedor.

El invierno estaba cayendo sobre la granja y la nieve bajaba a grandes pasos cada día. Durante enero y casi todo febrero cayó tanta que los establos estuvieron continuamente ocupados. Era un pequeño encierro obligado, impuesto por la naturaleza. Pero otra vez más pasaron los fríos y la nieve se perdió y volvieron a florecer las empinadas praderas.

El roedor, por ser joven y fuerte soportó bien los rigores invernales, pero con la huída de las nieves también se fueron del corral el humilde caballo, los dos esqueléticos perros, flacos más por vejez que por hambre, y un gato y un borriquillo.

- Si la granja sigue adelante- pensó el roedor- yo seguiré con ella. Su esperanza se cumplió. Aquella forma un tanto rara de vivir siempre tuvo seguidores. Gentes que vivían en las ciudades con prisas y estrés, decidían un buen día dejar horarios, transportes y aglomeraciones y quedarse un tiempo o para siempre en la granja ecologista.

Y... prestad mucha atención, niños y jóvenes, mujeres y hombres defensores de los animales: cuenta la leyenda que muchos años después, al pie del olmo más alto del lugar, una noche de luna casi blanca, aquellos ecologistas vegetarianos ponían flores silvestres y un ramo de alfalfa sobre la tumba del pacífico roedor. La madre tierra tampoco quiso faltar en aquel entierro tan sencillo. Con su poder había conseguido que los grandes ojos de la vaca Enter llegaran al lejano firmamento : En nuestra galaxia habían nacido dos brillantes estrellas.